protidi

1

Protidi da PROTOS = primo

per la loro importanza primaria

Sono sostanze quaternarie

a contengono anche

SeP

POLIMERI LINEARI di 20 amminoacidi diversi

protidi

2

pag. 84 I protidi: introduzione

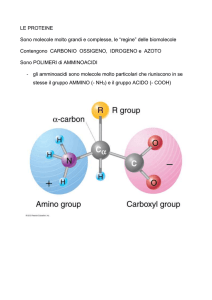

I protidi o proteine sono sostanze organiche

azotate, di struttura complessa, presenti in

tutte le cellule di tutti gli organismi viventi.

Le proteine sono composti quaternari formati

da C, H, O e N, possono anche contenere S e P.

Nell’organismo umano costituiscono circa il 18%

del peso corporeo.

Le proteine sono macromolecole formate dalla

unione di molti amminoacidi.

AMMINOACIDI

Gruppo acido o

carbossile

Gruppo basico o amminico

H

NH2

C

COOH

R

Parte variabile

R = gruppo di atomi che formano

una catena non molto lunga

protidi

4

pag. 85/1 Gli amminoacidi proteici

»Amminoacidi ordinari

Gli amminoacidi (AA) esistenti in natura sono tanti, ma solo 20 di essi sono i

costituenti abituali delle proteine e sono detti AA ordinari.

»Amminoacidi occasionali

Sono gli AA che si trovano saltuariamente come costituenti delle proteine.

Caratteristiche degli AA:

- sono solidi bianchi, cristallini; di sapore variabile dal dolciastro all’acido e

all’amaro

- in base alla loro solubilità in acqua possono essere AA idrofili o AA idrofobi

pag. 85/2 Gli amminoacidi proteici

pag. 86 Gli amminoacidi essenziali

La formula di struttura di un AA generico è:

Sono detti amminoacidi essenziali (AAE)

gli AA che non possono essere sintetizzati

dal nostro organismo per evitare deficit

nutritivi si devono introdurre con gli alimenti.

Gli AAE sono 10 per i bambini e 8 per gli adulti.

AA limitante: AAE presente in minore quantità in un alimento.

AA ramificati: AAE con forma “ramificata” (valina, leucina, isoleucina)

possono essere impiegati come fonte di energia in caso di necessità metabolica.

AMMINOACIDI

ESSENZIALI

Sono

NON ESSENZIALI

Gli altri

Leucina

Isoleucina

Valina

Serina

Triptofano

Fenilalanina

Lisina

Metionina

ESSENZIALI = devono essere introdotti con gli alimenti –

L’organismo non li sintetizza

protidi

8

pag. 87 Il legame peptidico

È un legame covalente che si forma tra un gruppo carbossilico e un gruppo

amminico di due AA consecutivi con eliminazione di una molecola di H2O.

AA + AA dipeptide

AA + AA + AA tripeptide

AA + AA + ..... oligopeptide

AA + AA + ……... polipeptide

più di 50 AA proteina

La scissione del legame peptidico in presenza di acqua è detta proteolisi.

La proteolisi può avvenire: per via chimica o per via enzimatica.

pag. 88 La struttura delle proteine

Le proteine possono essere organizzate in quattro livelli, in relazione fra di loro.

»Struttura primaria

È data dal numero, tipo e sequenza specifica degli amminoacidi che formano la

catena polipeptidica.

Variazioni anche minime della s. primaria possono determinare gravi alterazioni

fisiologiche (es. anemia falciforme).

»Struttura secondaria

È data dalla conformazione spaziale delle catene polipeptidiche.

La s. secondaria più comune è l’avvolgimento a spirale o ad alfa elica,

mantenuta stabile dai legami idrogeno, e tipica delle proteine fibrose con un

ruolo di tipo prevalentemente meccanico.

pag. 89/1 La struttura delle proteine

»Struttura terziaria

È data dalla configurazione tridimensionale della catena polipeptidica, che viene

mantenuta stabile da ponti disolfuro e ponti idrogeno.

Questo tipo di struttura è tipico degli enzimi e di alcuni ormoni.

»Struttura quaternaria

È data dall’unione di due o più catene polipeptidiche, ognuna delle quali prende il

nome di subunità.

Questo tipo di struttura è tipico dell’emoglobina.

pag. 89/2 La struttura delle proteine

pag. 90/1 La classificazione delle proteine

Le proteine possono classificarsi con diversi criteri:

- in base alla forma

- in base alla funzione

- in base alla composizione chimica

- in base al valore biologico

In base alla forma si distinguono:

- p. fibrose, di solito hanno un ruolo di

tipo meccanico (es. proteina della

contrazione muscolare)

- p. globulari, di solito svolgono ruoli

biologici complessi (es. enzimi)

pag. 90/2 La classificazione delle proteine

In base alla funzione si distinguono:

- p. di trasporto (es. lipoproteine del sangue)

- p. strutturali (es. collagene della cartilagine)

- p. di difesa immunitaria o immunoglobuline (o anticorpi), che concorrono alla

difesa dell’organismo

- p. contrattili (es. actina e miosina del muscolo)

- p. con funzione ormonale (es. insulina, glucagone regolano la glicemia)

- enzimi (es. tripsina, amilasi)

In base alla composizione chimica si distinguono:

- p. semplici (costituite da soli amminoacidi)

- p. coniugate (costituite da una catena polipeptidica e da una parte di natura

non proteica detta gruppo prostetico)

pag. 91 La classificazione delle proteine

In base al valore biologico (ovvero al contenuto di AAE) si distinguono:

- p. ad alto valore biologico contengono tutti gli AAE (es. carne, pesce, uova,

latte e formaggi)

- p. a medio valore biologico uno o più AAE non sono presenti in quantità

significativa ai fini nutrizionali (es. nei legumi scarseggiano gli AA solforati)

- p. a basso valore biologico manca uno o più AAE (es. nei cereali manca l’AA

lisina)

Complementarietà delle proteine: p. a medio valore

biologico + p. a basso valore biologico (nello stesso

pasto) = pool completo di AAE (equivalenza nutrizionale

con p. ad alto valore biologico).

pag. 92 La denaturazione proteica

La denaturazione è una qualsiasi modificazione della conformazione spaziale della

proteina, ma senza che questa comporti la rottura dei legami peptidici.

Generalmente la denaturazione è un processo irreversibile che comporta:

- perdita della struttura nativa della proteina

- perdita delle proprietà fisico-chimiche e biologiche

Può essere causata da:

- agenti fisici, ad es. calore, agitazione meccanica

- agenti chimici, ad es. acidi, basi, alcol

pag. 93/1 Gli enzimi

Sono proteine in grado di catalizzare una reazione

biologica (in pratica accelerano la velocità della

reazione).

Sono così costituti:

apoenzima

+

(parte proteica)

coenzima

=

oloenzima

(parte non proteica)

Gli enzimi sono molto specifici per la reazione catalizzata e per i substrati

coinvolti.

pag. 93/2 Gli enzimi

L’attività degli enzimi dipende:

- dalla temperatura

- dal pH

- dalla concentrazione dei substrati

Secondo la nomenclatura convenzionale il nome degli enzimi è costituito dal

nome del substrato (o del processo chimico catalizzato) e dal suffisso -asi

(es. saccarasi è il nome dell’enzima attivo sul saccarosio).

pag. 93/3 Gli enzimi

Digestione delle proteine

La digestione delle proteine inizia

nello stomaco per azione della

pepsina (proteasi gastrica), attivata a

sua volta dall'acido cloridrico. Si

formano così i polipeptidi (catene

formate da più aminoacidi)

I polipeptidi insieme alle proteine

denaturate passano nel

duodeno

dove gli enzimi pancreatici (proteasi)

li demoliscono a catene di aminoacidi

ancora più piccole.

gli enzimi contenuti nel succo

enterico (peptidasi), liberano i singoli

aminoacidi, che assorbiti dai villi

intestinali

giungono

al

fegato

attraverso

la

vena

porta.

gli enzimi digestivi determinano

l’idrolisi delle proteine

Pepsina

Proteasi

Peptidasi

peptidi

amminoacidi

proteina

pag. 94 La digestione delle proteine

Grazie ai villi intestinali, gli AA liberati durante la digestione vengono assorbiti

a livello del tenue, e tramite la vena porta giungono al fegato per essere

metabolizzati.

pag. 95/1 Il metabolismo degli amminoacidi

Gli AA vengono utilizzati nell’organismo primariamente per la sintesi di proteine.

Gli AA, in base al loro destino metabolico, possono essere distinti in:

- glucogenetici se possono essere trasformati in glucosio

- chetogenetici se possono dare corpi chetonici

pag. 95/2 Il metabolismo degli amminoacidi

»Eliminazione dell’azoto

Il gruppo –NH2 dell’AA viene convertito in ammoniaca (NH3) che è una

sostanza tossica viene rapidamente trasformata in urea eliminata

attraverso le urine.

La trasformazione di ammoniaca in urea avviene

tramite una serie di reazioni nota come ciclo

dell’urea (localizzato nelle cellule del fegato).

pag. 96 Le funzioni delle proteine

La principale funzione delle proteine è di tipo plastico (o strutturale), ma

assolvono anche un ruolo regolatore (ad es. enzimi e alcuni ormoni).

Le proteine in eccesso vengono utilizzate per produrre energia o per la sintesi di

altre molecole.

1 g di proteine = 4 kcal = 17 kJ

pag. 97 Il fabbisogno proteico

Per un adulto sano la quantità di proteine consigliata è di 1 g/kg di peso

corporeo al giorno (circa il 10-15% dell’apporto energetico totale).

Il fabbisogno proteico varia in funzione:

- dell’età

- della massa corporea

- delle condizioni fisiologiche

- dell’apporto energetico della dieta e della qualità delle proteine ingerite

Eccesso proteico obesità e surplus di lavoro per i reni.

Carenza proteica deperimento generale e nelle gravi insufficienze un grave

stato patologico noto con il nome di kwashiorkor.