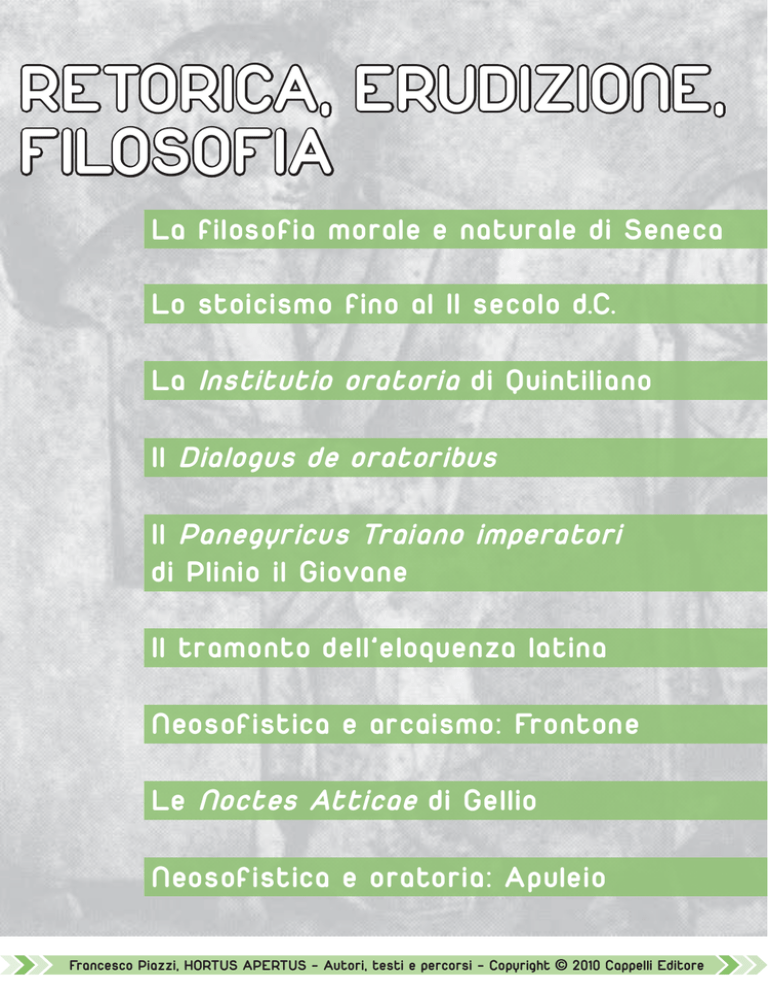

RETORICA, ERUDIZIONE,

FILOSOFIA

La filosofia morale e naturale di Seneca

Lo stoicismo fino al II secolo d.C.

La Institutio oratoria di Quintiliano

Il Dialogus de oratoribus

Il Panegyricus Traiano imperatori

di Plinio il Giovane

Il tramonto dell’eloquenza latina

Neosofistica e arcaismo: Frontone

Le Noctes Atticae di Gellio

Neosofistica e oratoria: Apuleio

Francesco Piazzi, HORTUS APERTUS - Autori, testi e percorsi - Copyright © 2010 Cappelli Editore

456

Retorica, erudizione, filosofia

La filosofia morale e naturale di Seneca

La vita

Le origini

La formazione

L’avvio alla carriera politica

L’esilio in Corsica

ALTO IMPERO

Il ritorno dalla Corsica

La monarchia illuminata

Il contrasto tra dottrina

e vita

Lucio Anneo Seneca nacque a Còrdova, in Spagna, intorno al 5 a.C. Era di famiglia ricchissima d’estrazione equestre. Il padre era M. Anneo Seneca il Retore e la

madre, Elvia, era donna di profonda cultura.

A Roma Seneca ricevette un’ottima educazione sia retorica sia filosofica. Seguì le

lezioni dello stoico Attalo, del neopitagorico Sozione e di Papirio Fabiano aderente

alla setta dei Sestii che prescriveva il vegetarismo, l’ascesi, l’isolamento dalla vita

politica e mondana in vista della libertà interiore. In seguito si recò in Egitto forse

per sfuggire alle persecuzioni ordinate da Tiberio nel 19 d.C., contro i seguaci di

pratiche ascetiche e straniere, vegetarismo incluso.

Ritornato a Roma dopo tre anni, iniziò la carriera politica e forense nella quale si

distinse come brillante oratore. Il giovane provinciale entrò nell’ordine senatorio, ricoprì anche la questura. Ma un suo discorso in senato offese Caligola, che

l’avrebbe messo a morte se una donna potente a corte non avesse convinto

l’imperatore che Seneca sarebbe morto presto comunque, malato com’era.

Sotto Claudio nel 41 fu relegato in Corsica, accusato di adulterio con Giulia Livilla,

sorella di Caligola e rivale di Messalina, moglie dell’imperatore. In Corsica Seneca

rimase otto anni, durante i quali ebbe modo di mettere in pratica i precetti stoici secondo i quali il bene del saggio non dipende dai luoghi, ma dall’equilibrio interiore.

Di questi anni è la Consolatio ad Polybium, dedicata al potente liberto imperiale

Polibio per consolarlo della morte del fratello, ma soprattutto per ottenere con adulazioni smaccate la revoca dell’esilio.

Caduta in disgrazia Messalina, la nuova imperatrice Agrippina fece tornare Seneca, per affidargli l’educazione del proprio figlio di primo letto, Nerone. Era

l’occasione per realizzare il sogno platonico di uno stato perfetto, illuminato dalla

sapienza filosofica, fondato sull’umanità, la filantropia, la clemenza. Morto Claudio

nel 54, effettivamente Seneca, di comune accordo col prefetto del pretorio Burro,

per cinque anni regnò in luogo del principe.

Secondo il programma senecano l’imperatore sarebbe dovuto apparire un modello

di virtù, un buon padre in grado di condurre alla felicità i sudditi, in una ritornata età

dell’oro. Di Nerone cercò di temperare l’enorme vanità prospettandogli la gloria derivante da un governo moderato, rispettoso delle prerogative tradizionali dell’aristocrazia senatoria. Anche se – come leggiamo nel De clementia, dedicato a Nerone

e «manifesto del nuovo regime» – queste prerogative non avevano più fondamento

costituzionale, ma erano da Seneca stesso viste come benigna concessione dell’imperatore.

Ma il sogno di trasformare il principe nel re-filosofo auspicato da Platone non urtava solo contro il corso della storia e contro la natura di Nerone, che di lì a poco

La filosofia morale e naturale di Seneca

avrebbe rivelato il suo volto illiberale e dispotico, attuando una politica antisenatoria e autocratica. Urtava anche contro l’incapacità di Seneca stesso di vivere coerentemente coi precetti enunciati. E questa incoerenza lo rendeva poco credibile agli

occhi dei detrattori, che gli rimproveravano non a torto l’avarizia, l’ambizione e finanche l’usura. Inoltre la necessità di preservare l’imperatore dagli intrighi dinastici

imponeva che Seneca stesso avesse parte in delitti che non potevano non ripugnare alla sua coscienza morale e filosofica. Così lasciò che Nerone uccidesse il fratellastro Britannico (55 d.C.) e finanche la madre Agrippina (59 d.C.).

Sul piano filosofico ed esistenziale il bilancio di quei cinque anni di reggenza non

doveva risultare positivo per Seneca. Alla morte (nel 62 d.C.) dell’alleato Burro, egli

non fu più disponibile ad avallare la politica antisenatoria e assolutistica di Nerone

e si ritirò allo studio e alla vita contemplativa, attendendo alla composizione delle

sue opere.

Ma la politica lo raggiunse anche in quest’isolamento: nel 65 d.C. il principe lo accusò – non si sa con quale fondamento – di fare parte della congiura dei Pisoni e

gli inviò l’ordine di tagliarsi le vene.

Con grande dignità Seneca affrontò quella morte alla quale si era lungamente preparato nella riflessione di un’intera vita.

Il ritiro dalla politica

La morte per ordine

di Nerone

Le opere

Le opere filosofiche furono riunite, dopo la morte di Seneca, nei 12 libri di Dialogi

(titolo che ricalca il greco diatribài ovvero dialèxeis), trattati brevi d’argomento etico

e psicologico: 1. Ad Lucilium de providentia; 2. Ad Serenum de constantia sapientis; 3-5. Ad Novatum de ira libri III; 6. Ad Marciam de consolatione; 7. Ad Gallionem

de vita beata; 8. Ad Serenum de otio; 9. Ad Serenum de tranquillitate animi; 10. Ad

Paulinum de brevitate vitae; 11. Ad Polybium de consolatione; 12. Ad Helviam matrem de consolatione.

Altre opere di argomento filosofico, tramandate separatamente dai Dialogi sono: il

De beneficiis, il De clementia dedicato a Nerone (in tre libri di cui restano il primo e

l’inizio del secondo), e le 124 Epistulae morales ad Lucilium riunite in 20 libri.

Sono opere di carattere scientifico le Naturales quaestiones (in 7 libri, forse in origine 8), dedicate a Lucilio. Ecco gli argomenti: 1. I fuochi celesti; 2. I tuoni, i fulmini,

i lampi; 3. Le acque terrestri; 4. La piena del Nilo, le nubi; 5. I venti; 6. Il terremoto;

7. Le comete.

Ci sono pervenute nove tragedie di argomento greco, tramandate in quest’ordine

(nel manoscritto Etruscus della Biblioteca Laurenziana): Hercules furens, Tròades, Phoenissae, Medèa, Phaedra, Oèdipus, Agamemnon, Thyestes, Hercules

Oetaeus. Un altro gruppo di manoscritti conserva una decima tragedia, l’Octavia,

di argomento romano, una praetexta probabilmente opera di un imitatore (vedi p.

528).

A parte va considerata l’operetta mista di prosa e versi che reca il titolo di Ludus

de morte Claudii (o Apokolokỳntosis, cioè «inzuccatura» o «apoteosi di un zuccone»), feroce parodia del processo di beatificazione del defunto imperatore. Fu

scritta nel 54, subito dopo la morte di Claudio, e inscenata a corte col consenso di

Agrippina.

Di dubbia attribuzione sono gli Epigrammi. Svariate le opere perdute (soprattutto filosofiche, riguardanti il matrimonio, l’amicizia, l’utilità della filosofia), ma anche

quelle sicuramente spurie.

Opere filosofiche

Opere di carattere

scientifico

Dieci tragedie

La Apokolokỳntosis

Epigrammi e opere perdute

457

458

Retorica, erudizione, filosofia

I Dialogi

Il genere

Le Consolationes

Il De ira

ALTO IMPERO

Il De vita beata:

il saggio e la ricchezza

18, 1;

trad. di G. Garbarino

I dieci Dialogi (in dodici libri: nove di un libro, il De ira di tre) furono scritti durante l’arco di vita che va dal regno di Caligola alla morte dell’autore. Nonostante il

titolo – dovuto al fatto che il dialogo era stato il genere tipico della letteratura filosofica – non hanno forma dialogica come quelli di Platone, ma sono una riflessione continuata, con rari interventi del dedicatario o di un interlocutore anonimo. Per la vivacità espressiva e l’informalità di registro risentono piuttosto dell’influenza della diàtriba stoico-cinica. In quanto non riflettono una precisa linea

di sviluppo della speculazione filosofica senecana, non si possono datare con

certezza.

Attorno al 40 d.C. può collocarsi la Consolatio ad Marciam, indirizzata alla figlia di

Cremuzio Cordo per consolarla della morte di un figlio. È il pretesto per esaltare la

nobile figura di Cremuzio, storico delle guerre civili. Il genere della consolatio, diffuso

in Grecia e a Roma, implica l’adozione di temi (l’effimero dell’esistenza, l’ineluttabilità

della morte, la morte come passaggio a una vita migliore, ecc.) che costituiranno il

nucleo della meditazione etico-filosofica di tutta la produzione di Seneca.

Della Consolatio ad Polybium e delle indecorose adulazioni per ottenere la revoca

dell’esilio, abbiamo già riferito nella «Vita». Si trattò di una caduta del filosofo, il

quale peraltro aveva altrove espresso la convinzione che il saggio «sa comprare

ciò che è posto in vendita» e, se per entrare in una porta deve dare una mancia,

la darà.

Con la Consolatio ad Helviam matrem, scritta forse nel 42 ai tempi della relegazione in Corsica, Seneca cerca di convincere la madre che l’esilio non è motivo

d’infelicità per il saggio, è solo una commutatio loci. La esorta a ritrovare la serenità accanto ai familiari, in particolare al nipotino Marco.

I tre libri del De ira, dedicati al fratello Novato, sono una «fenomenologia delle

passioni umane» (Conte) descritte nella natura e nei meccanismi generativi. Di

tali passioni – e specialmente dell’ira, studiata attraverso esempi storici e considerata una «malattia sociale» – si prescrivono i modi per arginarle, sedarle,

prevenirle. Il trattato fu scritto subito dopo la morte di Caligola, che nell’opera è

presentato come belva assetata di sangue, facile vittima della funesta passione

dell’ira.

Sempre a Novato, quando già aveva mutato il nome in quello di Gallione dopo

l’adozione da parte di Giunio Gallione, è dedicato anche il De vita beata, che affronta il tema della felicità, soprattutto in rapporto alle ricchezze: un tema scottante, che

il filosofo arcimilionario trattava anche nell’intento di confutare quanti (secondo Tacito) lo accusavano di vivere in modo difforme dai precetti stoici enunciati. Premesso

che la virtù, e non la ricchezza, è il fondamento della felicità, Seneca afferma che

nemo sapientiam paupertate damnavit, «nessuno ha mai condannato la sapienza

alla povertà». Ciò che conta per il saggio non è di non possedere ricchezze, ma di

non essere posseduto da esse. E poi egli non pretende di essere un saggio, ma uno

che cura i mali del proprio animo mediante la filosofia. Del resto l’accusa di incoerenza rispetto ai principi filosofici fu rivolta anche a illustri filosofi del passato:

Parli in un modo, tu mi dici, e vivi in un altro. Queste accuse… furono rivolte a Platone, a Epicuro, a Zenone. Tutti questi filosofi, infatti, parlavano

non come vivevano, ma come avrebbero dovuto vivere. Io non parlo di me,

ma della virtù, e se condanno i vizi, condanno innanzi tutto i miei. Quando

ne sarò capace, vivrò secondo virtù.

La filosofia morale e naturale di Seneca

Anche i tre dialoghi De constantia sapientis, De otio, De tranquillitate animi – il cui

comune dedicatario è Sereno, un amico epicureo convertitosi allo stoicismo e che

si rivolge a Seneca per essere guarito dai mali dell’anima – trattano dei temi, cari

alla filosofia ellenistica, dell’autonomia del saggio e del contrasto tra vita attiva e vita contemplativa.

Nel De constantia è affermato in sintonia con la dottrina stoica, qui presentata anche negli aspetti più paradossali, che il saggio, in quanto possiede la virtù, non può

ricevere offesa da parte degli uomini.

Il De tranquillitate animi, scritto ai tempi della collaborazione con Nerone, analizza

il rapporto tra saggio e politica. Al giovane interlocutore, combattuto tra il dovere di

una vita impegnata al servizio degli altri e gli allettamenti dell’otium, Seneca prospetta il comportamento flessibile del saggio che di volta in volta, in relazione alla

situazione, decide di scendere nell’agone politico o di rifugiarsi nel sicuro porto della contemplazione.

Nel De otio, scritto probabilmente dopo il ritiro coatto dalla politica, manca lo sforzo

di conciliazione tra le esigenze antitetiche dell’otium e quelle dell’impegno civile. La

preferenza è accordata alla difesa della vita contemplativa, che frutta la serenità

dell’animo.

Forse agli anni tra il 49 e il 52 risale la stesura del De brevitate vitae, che affronta il tema della durata della vita. Questa è lunga per chi sa come impiegarla (vita,

si uti scias, longa est, 2, 1) mentre è brevissima (fluit et praecipitatur, 10, 6) per

chi sciupa il tempo inseguendo vane chimere, come gli occupati oziosi rappresentati in una grottesca rassegna caricaturale. C’è chi passa il tempo dal parrucchiere a imbellettarsi, chi allestisce sempre banchetti, chi canta tutto il giorno

canzonette di moda, chi colleziona statue. La polemica contro gli indaffarati senza costrutto, che combattono quotidianamente la noia della vita inutile ripetendo

con «automatismo burattinesco» (Perelli) atti insensati, oppone nettamente il

saggio agli occupati.

Fu scritto forse negli ultimi anni il De providentia, che dibatte l’apparente contraddizione tra il provvidenzialismo stoico e il fatto che quasi sempre la sorte sembra punire i virtuosi e premiare i malvagi. In realtà, dice Seneca, Giove vuole mettere alla

prova il saggio perché egli tenga in esercizio e rafforzi la propria virtù. Le sventure

sono pertanto un segno della Provvidenza, che sa distinguere i saggi e, creando

ostacoli, consente loro di perfezionarsi.

Il De constantia sapientis,

il De otio,

il De tranquillitate animi

Il De brevitate vitae

Il De providentia

Politica e morale: il De clementia e il De beneficiis

Fuori della raccolta dei Dialogi ci sono giunti altri due trattati: Il De clementia e il De

beneficiis.

Il De clementia, dedicato al giovane Nerone, tratta delle virtù del principe ideale. È

il «manifesto della teoria politica», a cui Seneca si atterrà nella conduzione dello

stato in nome di Nerone (Stupazzini).

La struttura monarchica è fuori discussione in quanto, secondo la concezione stoica, uniforma l’ordine sociale all’ordine razionale dell’universo. La positività della

monarchia dipende solo dal principe, che può essere o non essere virtuoso. Parte

essenziale della sua virtù è la clementia, cioè l’atteggiamento di generale benevolenza verso i sudditi.

Evidentemente si tratta di una teoria paternalistica, in quanto legata alla buona

disposizione di chi esercita il potere. Dipende solo dal principe – e in misura mino-

Il De clementia

459

460

Retorica, erudizione, filosofia

Il De beneficiis

re, da chi presiede alla sua formazione filosofica e morale – che egli concepisca la

propria funzione come una «nobile servitù», un sacrificio (onus) cui egli si sottopone per il bene della collettività.

I sette libri del De beneficiis, terminati nel 64, trattano del legame tra beneficato e

benefattore, «il legame che più tiene coesa la società umana» (1, 4, 2). Chi è più

fortunato deve aiutare chi lo è meno. Rivolgendosi soprattutto agli esponenti della

sua stessa classe sociale, senatori e grandi ricchi, Seneca afferma il dovere della

beneficenza in nome di una comune dignità umana che ogni uomo possiede, anche se schiavo. È poi degno di nota che gli schiavi possano essi stessi divenire benefattori dei liberi (Pennaccini).

Si tratta di una «teoria della generosità» – sulla tradizione di analoghe elaborazioni

di autori greci (Pitagora, Crisippo) e del De officiis ciceroniano – che, in quanto mira anche a prevenire conflitti sociali, ha una sua rilevanza politica. Al di là della portata ideale e utopica, il De beneficiis è di fatto un corollario della teoria della clementia.

Le Epistulae ad Lucilium

Un epistolario fittizio?

Il genere

ALTO IMPERO

Il modello di Epicuro

Ep. 15

La polemica contro

Cicerone

L’opera maggiore e più celebre di Seneca è rappresentata dai 20 libri delle 124

Epistulae morales ad Lucilium, scritte dopo il ritiro dalla politica, pochi anni prima

della morte. La raccolta è forse incompleta. Sebbene il destinatario, Lucilio, sia un

personaggio reale (si tratta di un funzionario imperiale, intellettuale e amico di Seneca, di cui è un po’ più giovane), alcuni studiosi dubitano che sia realmente intercorso uno scambio epistolare.

Le lettere, assai varie per estensione (talune della dimensione di un trattato), fondano un genere nuovo, adatto a rendere il pensiero senecano, asistematico e incline a trattare separatamente singoli temi etici (Conte). Un antecedente latino erano

state le Epistole di Orazio, che pure si proponevano come il genere più adatto a chi

sente l’esigenza della filosofia intesa come ricerca morale, come quotidiana pratica

di saggezza. E certo con le epistole oraziane quelle di Seneca hanno in comune il

fatto d’essere destinate alla pubblicazione, la varietà e l’occasionalità dei temi, il legame stretto tra filosofia e vita vissuta, l’atteggiamento umile di chi non s’impanca

a maestro ma parla sottovoce (submissiora verba, 38, 1) considerando sé stesso

bisognoso di perfezionamento non meno del destinatario. Anche il tono colloquiale,

il registro informale, lo stile non elaborato e semplice (inlaboratus et facilis, 75, 12), adatto alla conversazione tra amici, fanno pensare ai sermones oraziani.

Ma il modello delle Epistulae ad Lucilium era piuttosto Epicuro, che istituiva coi discepoli un rapporto pedagogico e di direzione spirituale omologo a quello che Seneca stabilisce con Lucilio. Nel carattere filosofico, nell’essere veicolo di consigli

utili alla salute dello spirito, sta appunto la specificità delle lettere di Seneca, la loro

novità rispetto alla produzione epistolare precedente:

Gli antichi avevano l’abitudine, ancora in atto, di aggiungere alle prime parole della lettera: “se stai bene sono contento, io sto bene”. Meglio, noi diciamo: “se ti dedichi alla filosofia sono contento, io sto bene”. Stare bene

infatti, in definitiva, è questo. Senza questo l’animo soffre.

In questa critica dell’epistolografia precedente, considerata futile e superficiale,

era coinvolto anche l’epistolario ciceroniano, troppo legato alla cronaca e all’attualità spicciola e privata, lontano da un modello di scrittura volta a sondare

l’interiorità:

La filosofia morale e naturale di Seneca

Non farò certo quello che Cicerone … chiede ad Attico di fare, esortandolo, anche se non avrà notizie da dargli, a scrivergli qualunque cosa gli verrà in mente. … È meglio occuparsi dei propri mali che di quelli altrui, esaminare a fondo se stessi e vedere quante ambizioni sbagliate noi abbiamo,

e non assecondarle.

118, 1-3;

trad. di G. Garbarino

Intendiamoci: non è che nelle lettere di Seneca manchi il riferimento al privato. Anzi,

ci sono pagine intense di rievocazione dell’adolescenza e dei maestri di quegli anni

remoti, c’è il ricordo affettuoso del padre, ci sono espressioni di tenerezza per la giovane moglie Paolina. E neppure mancano i riferimenti alla quotidianità spicciola o il

resoconto dei fatti giornalieri. Ma da questi fatti, di per sé irrilevanti, l’autore sempre

trae spunto per una profonda riflessione morale: così un accesso d’asma che l’ha

colpito lo sospinge a meditare sulla morte, un soggiorno in una località balneare lussuosa lo induce a riflettere su come i luoghi possano condizionare la virtù.

Gli argomenti delle lettere sono assai vari, ma sempre riconducibili al nucleo essenziale dell’etica stoica e della predicazione diatribica: l’autonomia del saggio,

l’esortazione all’otium, il valore della virtù, il controllo delle passioni, la capacità di

sopportare le avversità, la serena accettazione della morte. La convinzione dell’uguaglianza naturale di tutti gli uomini (inclusi gli schiavi, per i quali Seneca trova

parole di grande solidarietà umana) e il dovere di amare gli altri sono affermati con

una passione che trascende i limiti della filantropia stoica. Questa accentuazione

della componente umanitaria ha indotto taluni a parlare di una carità cristiana. Ma

le analogie col cristianesimo si rivelano poco fondate, se si tiene conto del carattere fortemente aristocratico della filosofia di Seneca, il quale spesso dichiara il fastidio per la folla, il disprezzo per il volgo stolto, che si compiace dei turpi spettacoli

circensi.

Un motivo costantemente presente è quello della morte, vista non come oggetto di

paura o segno d’impotenza, ma come consolatoria liberazione, suprema affermazione della libertà del saggio, simbolo della sua indipendenza dalle cose: non sumus in ullius potestate, cum mors in nostra potestate sit (91, 21). A Lucilio Seneca

raccomanda: «Medita la morte: chi dice questo t’invita a meditare la libertà. Chi ha

imparato a morire ha disimparato ad essere servo» (26, 10).

Nella quotidiana, alacre ricerca del bene, nel viaggio sulla via del perfezionamento

interiore Seneca oscilla pendolarmente tra l’esigenza di isolarsi e quella di comunicare i risultati della propria riflessione spirituale agli altri, perché possano trarne

vantaggio. Il fatto è che spesso la risposta a una domanda dell’interlocutore funge

anche da chiarimento per l’autore a se stesso, con moto a un tempo centrifugo e

centripeto, riflesso dalla polarità tipica del linguaggio senecano, teso tra «predicazione» e «interiorità». Su questo punto ha scritto pagine illuminanti Alfonso Traina,

che avverte in Seneca «il dramma di un uomo perennemente oscillante fra la cella

e il pulpito», ovvero «il dramma della saggezza fra l’amore di sé e l’amore degli uomini». Ma questi due amori sono conciliabili, almeno sul piano ideale, anzi addirittura inscindibili: «bisogna che tu viva per gli altri, se vuoi vivere per te» (15, 3). E

anche l’isolamento per il saggio non è un atto di egoismo, ma un impegno per il bene dell’umanità, posteri inclusi:

La quotidianità in funzione

morale

Questo è lo scopo per cui mi sono ritirato ed ho chiuso le porte di casa: per

poter essere utile ad un maggior numero di persone … Mi sono isolato non

tanto dagli uomini quanto dalle cose, e prima di tutto dalle cose mie. Ora

agisco nell’interesse dei posteri. Scrivo qualcosa che possa recar loro aiuto.

8, 1-2;

trad. di G. Garbarino

I contenuti

La riflessione sulla morte

«Fra la cella e il pulpito»

461

462

Retorica, erudizione, filosofia

Le Naturales quaestiones

I contenuti e le fonti

La finalizzazione morale

Dedicati a Lucilio, i Naturalium quaestionum libri VII sono la sola opera scientifica

di Seneca pervenutaci. Scritti negli ultimi anni di vita dopo il ritiro dalla politica (il

periodo è confermato dagli accenni al terremoto di Pompei del 62 d.C.), tuttavia

rappresentano una sistemazione di materiali raccolti nell’arco di una vita.

Il trattato descrive i fenomeni atmosferici e celesti in una prospettiva dossografica,

cioè di mera raccolta di opinioni altrui, senza alcuna originalità di ricerca. È il frutto

di un vasto lavoro di compilazione, durato probabilmente lunghi anni, risultante da

manuali e repertori stoici (rilevante, l’influenza di Posidonio), ma anche epicurei e

platonici.

L’opera vuole probabilmente fornire il supporto «fisico» al pensiero di Seneca, cioè

costituire quello che era la «fisica» (una delle tre parti della filosofia, insieme alla

morale e alla logica) nei sistemi filosofici antichi (Garbarino). Ma si tratta di una fisica che – in piena coerenza con la visione stoica – appare fortemente subordinata

alla morale. Infatti la conoscenza dei fenomeni naturali mira, come già era stato per

Lucrezio, a liberare gli uomini dai falsi timori, a soddisfare l’esigenza di sapere, a

insegnare loro il corretto impiego dei doni della natura.

Il busto dello «Pseudo-Seneca». La figura riporta la replica bronzea di un ritratto di ignoto personaggio greco, detto

convenzionalmente «Pseudo-Seneca», da un ritratto noto in trentasei copie, creato intorno al 230 a.C. (Napoli, Museo

Nazionale).

ALTO IMPERO

Alla corrente veristica dell’arte ellenistica, cui appartengono altre opere celeberrime come

l’«Omero cieco» o il «Fanciullo a cavallo» di Capo Artemisio, va riferito anche il cosiddetto

«Pseudo-Seneca», «un virtuosistico studio anatomico che si compiace di rendere l’estremo decadimento fisico, … il risalto delle vene, l’acuto affiorare delle ossa, … il gioco delle rughe» (G. Beccatti).

Riportiamo il commento di R.V. Schoder, uno storico dell’arte classica:

«Un tipico esempio dell’implacabile realismo che distingue le correnti della produzione ellenistica

è dato da questo sconcertante ritratto, che offre uno spettacolo di sgomento e di disperazione. Un

vecchio sembra guardare terrorizzato l’avvicinarsi della

morte, il vuoto che gli si prepara col decadimento del suo

fisico un tempo si vigoroso da fargli affrontare le battaglie della vita con fiduciosa sicurezza. Perduta ogni speranza, amareggiato dall’incapacità di vincere la morte

inevitabile che presto lo avvolgerà nel suo manto, il vecchio pagano fissa con occhi sgomenti il suo destino con

una intensità che rivela in lui il sopravvivere di qualche

energia. È dubbio che sia mai stato raggiunto in arte uno

studio più perfetto.

Anche gli antichi ammiravano molto questo pezzo, affascinati dalla sua forza di espressione, poiché ben trentasei copie ne sopravvivono oggi, a dimostrare quanto esso

fosse apprezzato ai tempi di Roma. Una delle copie migliori è certamente questa, trovata a Ercolano nella villa

dei Pisoni. È forse l’originale, dal quale furono tratte le

copie, ma se al contrario si tratta di una copia, essa ha

tali caratteri di maestria da far collocare il suo scultore

fra i più abili, e modellato su una forma che ha colto ogni

particolare dell’originale. L’artista che per primo ha

scolpito questi tratti ci ha rivelato il logorio interno del

pensiero, le qualità psicologiche che ha poi magistralmente espresse nella materia. Il complesso della fisiono-

La filosofia morale e naturale di Seneca

mia è veramente interessante ma anche i particolari, presi singolarmente, hanno il loro significato, gli occhi smarriti, privi di speranza, le gote scavate, la barba incolta, le labbra cascanti e il

collo flaccido, tutto contribuisce a creare quella espressione tesa, disperata di chi ha perduto ogni

interesse alla propria persona esteriore. Un bronzo che è un frammento di tormentata umanità.

Fu questo un uomo veramente esistito? La risposta rimane incerta. Una vecchia teoria che riconosceva Seneca in questi tratti è del tutto tramontata, dato che si tratta di opera ellenistica assai precedente a lui (Seneca fu maestro di Nerone). Qualcuno ha voluto vedervi raffigurato Ipponatte o

Archiloco, Filemone, Aristofane, ma nessuna attribuzione è parsa convincente e la corona di alloro che si riscontra in talune copie non è necessariamente da attribuirsi alla qualità di poeta. Potrebbe essere un filosofo, benché i più famosi siano facilmente identificabili e non abbiano alcuna

rassomiglianza con questo»1.

Riflessioni assai diverse faceva, di fronte a questo singolare busto, H. Melville, l’autore di Moby

Dick:

«Nel busto di Seneca, la cui filosofia potrebbe essere il cristianesimo stesso, salvo la sua autenticità, le cui espressioni destarono tanto stupore in uno degli antichi padri che egli pensò che avesse

avuto contatto con S. Paolo, vediamo un volto che somiglia molto più a quello di un corrucciato

usuraio, pieno di rughe e di pensieri. È la sua apparenza esatta, poiché è ben noto che egli era

avaro ed avido, e che s’occupava volentieri d’ipoteche e di prestiti, e che conduceva affari spregiudicati anche per quei tempi. È ferreo e inflessibile e non sarebbe disdicevole neanche a un

agente di Wall Street»2.

1. R.V. Schoder, Capolavori di arte greca, Electa, Milano, 1963.

2. H. Melville, Diario italiano, Opere Nuove, Roma, 1964.

Lo stile di Seneca

Alla gerarchia e alla simmetria del periodo ciceroniano – specchio di una realtà ordinata, di un equilibrio politico e morale – si contrappone la sintassi di Seneca,

asimmetrica, spezzata e convulsa, riflesso di un rapporto conflittuale col mondo:

«è lo stile drammatico dell’anima umana che è in guerra con se stessa» (Marchesi), lacerata tra il bisogno d’interiorità e l’esigenza di predicazione, tra la ricerca

della libertà dell’io e l’ansia di liberare l’umanità. Si tratta di una scrittura concitata,

incalzante, nervosamente franta, che abolisce i rapporti di subordinazione conferendo alla singola frase il rilievo di una sentenza autonoma.

Alla sentenza, appunto, luminosa e di pregnanza epigrammatica, tende dichiaratamente Seneca: «I precetti hanno di per sé molto peso, soprattutto se … espressi in

una prosa che si condensi in sentenza» (prosa oratione in sententiam coartata, Ep.

94). L’asistematicità che è propria del pensiero di Seneca caratterizza anche il suo

stile, frantumato, omologo alla problematicità e complessità del reale: uno stile che

«con una sorta di tecnica “puntillistica” produce l’effetto di sfaccettare un’idea secondo tutte le angolazioni possibili» (Conte). Di qui il giudizio spregiativo di Caligola, che definì la prosa senecana harenam sine calce («sabbia senza calce»), cioè

un coacervo di parti giustapposte senza vera coesione.

In realtà la calce c’è, però non sta nei nessi subordinanti, ma nelle equivalenze ritmiche e semantiche (parallelismi, antitesi, ripresa e variazione del motivo precedente, ecc.). L’antitesi è il procedimento di stile più ricorrente: in forma di ossimoro

(inquietam inertiam, De tranq. 12, 2), con arguto concettismo (cum vitiis convicium

facio, De vita beata 18, 1), con chiasmo (petita relinquimus, relicta repetimus, De

otio 1, 2). All’intenzione pedagogica e alla necessità di ribadire in modo martellante

i precetti basilari si lega l’uso dell’anafora, che spesso scandisce la progressione

del discorso verso un punto cruciale: Hoc nempe ab homine exigitur: ut prosit homi-

L’opposto della

concinnitas ciceroniana

«Sabbia senza calce»

L’antitesi e l’anafora

463

464

Retorica, erudizione, filosofia

Delectare e prodesse

Il linguaggio dell’interiorità

nibus, si fieri potest, multis; si minus, paucis; si minus, proximis; si minus, sibi, «Questo si esige dall’uomo: che giovi all’umanità, se è possibile; o almeno a molti; o almeno a pochi; o almeno ai congiunti; o almeno a se stesso», dove il culmine della

climax è nel pronome riflessivo, ossia nell’invito a sondare la propria interiorità.

Certo questi procedimenti di stile – in particolare il ribattere il pensiero con tensione che culmina nella punta aguzza della minutissima sententia – derivano dalle

scuole di declamazione, dalla retorica asiana. Ma, almeno in linea di principio,

l’artificio retorico è funzionale all’espressione dei contenuti, si giustifica nella prospettiva psicagogica del fissare nella mente e nel cuore un precetto morale: non

delectent verba nostra sed prosint (Ep. 75, 5).

Al messaggio dell’interiorità – in cui consiste tutta la filosofia di Seneca (me prius

scrutor, deinde hunc mundum, Ep. 65, 15) – doveva corrispondere un linguaggio

che fosse strumento adeguato per l’ossessivo scavo dentro di sé. Ma un tale linguaggio era ignoto ai Romani, che non avevano conosciuto l’invito socratico all’autocoscienza. «Dunque, toccò a Seneca foggiare il linguaggio latino dell’interiorità»

(A. Traina).

La fortuna

L’antichità

ALTO IMPERO

«Seneca cristiano»

Già abbiamo accennato al giudizio non positivo di Caligola. Anche Quintiliano rimproverava a Seneca lo stile anticlassico, pur riconoscendo la validità del suo insegnamento morale: «Nei suoi scritti spiccano molte sentenze e molti passi sono degni

di lettura in virtù della loro moralità. Ma nello scrivere il suo stile si rivela quasi sempre guasto e per questo assai nocivo, perché abbonda di vizi seducenti» (Inst. or. X

1, 129). Nocivo a chi? Soprattutto ai giovani che, sempre a sentire Quintiliano, leggevano solo le sue opere: solus hic fere in manibus adulescentium fuit (Inst. or. X 1,

126). Poco favorevole fu anche il giudizio che Frontone e gli arcaizzanti del II secolo

pronunciarono sullo stile «moderno» dello scrittore. In particolare Frontone sconsiglia

all’imperatore Marco Aurelio la lettura di Seneca, le cui qualità non compensano i difetti, che consistono nell’eloquenza aggrovigliata (confusam … eloquentiam) e nella

tendenza a ripetere migliaia di volte la stessa idea sotto veste diversa. Gli aspetti positivi gli sembrano irrilevanti: anche nelle fogne si può trovare una lamina d’argento,

ma non per questo vale la pena di frequentare le fogne (Ep. de orat. 21, 6).

Non molto più benevolo è il giudizio di Gellio, che dedica a Seneca un intero capitolo delle Notti attiche (XII 2). Il filosofo è ritenuto ineptus et insubidus homo per le

critiche da lui espresse – nel XXII libro delle Epistole, che non ci è giunto – riguardo all’oratoria ciceroniana.

Il contenuto etico delle Epistole e dei Dialogi fu apprezzato dai cristiani, che, spesso fraintendendo il pensiero del nostro autore, lo considerarono uno degli spiriti

nobili del paganesimo più vicini al cristianesimo. Tertulliano usa l’espressione Seneca saepe noster (cioè, «Seneca ragiona spesso come un cristiano», Amin. 20,

1). Lattanzio lo considera omnium Stoicorum acutissimus e inoltre scrive, inaugurando la leggenda della cristianità del filosofo: quam multa alia de deo nostris (cioè

ai cristiani) similia locutus est! (Ist. 1, 5, 28). Girolamo lo nomina di frequente e cita

per primo un carteggio fra Seneca e S. Paolo, che è giunto fino a noi. In realtà i

punti di contatto tra la filosofia laica di Seneca e la teologia di Paolo di Tarso erano

pochi, e l’epistolario dev’essere parso credibile solo in virtù della circostanza esterna che questi due spiriti di diversa fede, all’incirca negli stessi anni (tra il 50 e il 67

d.C.), si avvalevano per la loro «predicazione» del mezzo delle lettere. Il carteggio

La filosofia morale e naturale di Seneca

ha contribuito alla fama del filosofo nel Medioevo, ma può anche essere vero il

contrario: che la fortuna delle quattordici lettere nel corso dei secoli è dipesa dalla

fortuna medioevale di Seneca e dalla diffusione della leggenda della sua conversione.

In età medioevale grande fu infatti la fortuna di «Seneca morale», come lo chiama

Dante (Inf. IV 141 ) con riferimento ai contenuti etici delle opere del filosofo1. La sua

morte fu letta come martirio cristiano secondo una leggenda che attraverso il Roman de la rose è riportata nel Novellino. Sempre il Novellino presenta aneddoti della vita di Seneca – tolti dai Fiori dei filosofi – come veri exempla, cioè testimonianze autorevoli di una virtù eroica, proposti come modello da imitare.

Un’ulteriore prova della fama goduta dal filosofo in età medioevale è nel gran numero dei codici, ma anche degli scritti apocrifi (i Monita Senecae, il Liber de moribus, ecc.). È soprattutto nei secoli XII e XIII che questo autore divenne popolare, e

a tale periodo risalgono le molte famiglie di manoscritti prodotti in vari conventi, come quello di Montecassino, alla cui attività assidua si deve in particolare la conservazione dei Dialogi, che in seguito ebbero grande diffusione nell’Europa settentrionale, nelle scuole universitarie di Parigi e di Oxford, in Germania. Grande interesse

per il teatro di Seneca fu espresso dalla corte papale trasferitasi ad Avignone.

Le Lettere a Lucilio e alcuni trattati furono letti da Petrarca e da Boccaccio, i quali però non pare ne avessero una conoscenza troppo approfondita. In Spagna Seneca fu

considerato autore nazionale e tradotto e commentato dal re Alfonso V in persona.

Alla fine del Quattrocento, nelle prime edizioni a stampa si distinse Seneca Philosophus e Seneca Tragicus. La prima edizione delle opere filosofiche è quella napoletana del 1475.

Nel Cinquecento Seneca fu maestro di saggistica in tutta Europa. Godette dell’ammirazione di Montaigne, i cui scritti sono densi di citazioni tratte dalle Lettere a Lucilio e dai Dialogi. Rilevante fu l’influsso di queste opere sulla cultura prima gesuitica, poi protestante.

Le tragedie dell’orrore di Seneca, con il loro barocco cupo e truculento, furono di

grande attualità sia in Italia, sia soprattutto nell’Inghilterra elisabettiana. Così il teatro di Seneca influenzò Shakespeare (in particolare nel Macbeth e nell’Amleto) e

tutto il teatro inglese.

Lessero Seneca Racine e Corneille, il quale nella Médée e nella Phèdre imitò le

tragedie omonime del filosofo latino.

Anche Voltaire conobbe le opere morali e il nostro Alfieri fu influenzato dalle vibranti e cupe scene del teatro senecano.

Nell’Ottocento Seneca continuò ad essere letto da scrittori e filosofi. Criticato da

Hegel che gli rimproverava il difetto di capacità speculativa, ammirato da Schopenhauer, Seneca prosatore ha goduto ininterrottamente del favore dei lettori e ancor

oggi continua a costituire uno dei capisaldi della paidèia umanistica. Non così per il

Seneca tragico, la cui fortuna, cresciuta senza interruzioni dal XIV al XVIII secolo,

sembra essersi definitivamente interrotta in Italia, dove alla disistima romantica si è

aggiunta poi nel Novecento la stroncatura crociana.

1. A meno che Dante non intendesse, con l’epiteto morale, distinguere il filosofo dal tragico ritenendoli due persone diverse. Pare che tale distinzione tra due Seneca non si facesse

all’età di Dante, ma sia stata introdotta in seguito, per un errore di interpretazione, dal Boccaccio, che ne persuase anche il Petrarca (cfr. Dante e Seneca filosofo, «Studi danteschi» VI

5-24).

Il Medioevo

Il Trecento e

il Quattrocento

Il Cinquecento e

il Seicento

L’epoca moderna

Ludmilla Mikaël nel ruolo di

Fedra, in una ripresa contemporanea del dramma di Racine da

parte della Comédie-Française.

465

466

Retorica, erudizione, filosofia

Lo stoicismo fino al II secolo d.C.

L. Anneo Cornuto

e Musonio Rufo

ALTO IMPERO

Epitteto

Marco Aurelio

Contemporanei di Seneca furono l’africano (di Leptis) L. Anneo Cornuto e Musonio

Rufo di Volsini (Bolsena). Il primo, forse un liberto di Seneca – alla famiglia degli

Annei appartenevano Seneca e Lucano – fu filosofo stoico e grammatico. La sua

scuola fu frequentata da Lucano e da Persio, del quale egli curò dopo la morte

l’edizione delle Satire. Per la sua libertà di pensiero fu esiliato da Nerone nel 65

d.C., l’anno della congiura dei Pisoni.

Negli stessi anni il filosofo e oratore Musonio Rufo teneva lezioni di etica stoica,

probabilmente in greco, ma non volle mai affidare il proprio pensiero alla scrittura.

Restano di lui citazioni trascritte dagli scolari, il più celebre dei quali è il filosofo

Epitteto. Fu grande ammiratore di Catone Uticense (il simbolo stoico dell’opposizione alla tirannia, celebrato da Lucano, protagonista di una biografia scritta dal martire per la libertà Tràsea Peto e del quale Seneca scriveva: «Catone non visse dopo

la libertà, né la libertà dopo Catone», De const. sap. II 3). Le sue idee politiche gli

procurarono due esili (nel 65 e nel 71). Si occupò anche di filosofia economica.

Dallo stoicismo furono influenzati anche, come vedremo, i poeti Lucano e Persio,

non a caso allievi di Cornuto.

Dopo Seneca, Cornuto e Rufo, furono interpreti di rilievo del pensiero stoico Epitteto e Marco Aurelio, esponenti della cosiddetta Stoà tarda.

Nato a Ierapoli in Frigia (50 ca. - 135 d.C.) e condotto a Roma come schiavo poi reso libero, fu coinvolto nell’espulsione dei filosofi decretata da Domiziano nell’88-89

d.C. Fondò una scuola a Nicopoli in Epiro e come Socrate non lasciò alcuno scritto.

Il proprio pensiero tuttavia fu raccolto fedelmente da un suo allievo, Arriano di Nicomedia, in due opere scritte in greco: le Dissertazioni o Diatribe e il celebre Manuale, tradotto da Leopardi. Epitteto intende recuperare lo stoicismo originario, privo di

concessioni e adattamenti, eliminando gli aspetti scettici introdotti nella Media

Stoà. Accorda la massima centralità all’etica identificando moralità e virtù. Questa

consiste nel desiderare solo ciò che è in nostro potere e nel disprezzare tutto il resto. La serenità va cercata nell’interiorità del proprio spirito e nella rinuncia a considerare come raggiungibili cose che non sono alla nostra portata. D’altronde il turbamento dell’animo è sempre soggettivo: «gli uomini non sono agitati e turbati dalle cose, quanto dalle opinioni che essi hanno delle cose». E poiché le opinioni dipendono da noi, la serenità è in nostro potere. L’antico motto stoico sustine et abstine («sopporta il dolore e astieniti dai beni apparenti»), che predica il distacco

dalle cose esterne e il pieno dominio dei nostri desideri, compendia

l’insegnamento morale di Epitteto.

L’ultima grande voce dello stoicismo è rappresentata dall’imperatore filosofo Marco

Aurelio Antonino (121-180 d.C.). Dedito agli studi di retorica sotto la guida di Frontone, appassionato di filosofia e lettore assiduo di Epitteto, scrisse un corpus di lettere in latino riportate nell’epistolario di Frontone e, in greco, l’opera in 12 libri intitolata A se stesso. Non si tratta dell’esposizione sistematica della dottrina stoica,

bensì di un diario spirituale che consiste in riflessioni sparse, espresse in forma di

aforisma, distillate nei momenti di tregua tra una campagna militare e l’altra. È una

rielaborazione personale e suggestiva di alcuni temi morali canonici, come quello

della serena accettazione del nostro destino, che ci impone d’essere soldati e imperatori, mentre avremmo preferito per intima inclinazione una vita dedita all’otium

filosofico. È un colloquio dell’autore con se stesso, che inaugura un genere lettera-

Lo stoicismo fino al II secolo d.C.

rio di grande fortuna, imitato da Agostino a Petrarca fino alle recenti Memorie di

Adriano della Yourcenar. Il tema è sempre quello della conquista dell’equilibrio interiore, della riflessione sulla morte, sul carattere effimero dell’esistenza sia individuale sia del grande impero, la cui sopravvivenza è minacciata da orde barbariche

che si affacciano sui vari confini.

La durata della vita umana è un istante, la materia fluisce, la sensazione è

subito cancellata, la compagine del corpo si sfascia, la forza vitale è un

vortice, la fortuna malcerta: insomma, tutte le cose del corpo sono un fiume, quelle dell’anima sono sogno e stupore, la vita è guerra e pellegrinaggio.

Di qui il senso di malinconia che pervade l’opera, nato anche dalla consapevolezza

che Marco Aurelio ha di essere l’ultimo grande imperatore, sulla cui tomba è già

stata incisa l’epigrafe: «Egli è l’ultimo della sua stirpe» (VIII 3, 1). Il fascino è, oltre

che nello stile scabro ed essenziale, nella disarmante sincerità che rende l’opera

non un compendio di astratta dottrina, ma l’espressione di una concreta e vissuta

ricerca della saggezza. Da questo punto di vista la figura di Marco Aurelio è davvero paradigmatica, in quanto ci si presenta come «la più concreta realizzazione

umana dello stoicismo romano, con il suo senso del dovere e del sacrificio pur nella assoluta libertà di giudizio interiore, con la sua superiore saggezza non priva di

malinconia e di pessimismo per la caducità della vita e della storia, donde un amaro desiderio di morte e di oblio» (Sini).

Con queste voci lo stoicismo come indirizzo filosofico autonomo conclude il proprio

ciclo. Echi stoici ritorneranno nel pensiero cristiano (in particolare si parlerà di «Seneca cristiano», vedi p. 464) e l’aggettivo stoico ancor oggi definisce la persona

saggia, capace di affrontare con fermezza e rassegnazione il dolore fisico e le

sventure.

Marco Aurelio, Pontefice Massimo,

compie un sacrificio (II sec. d.C.)

Roma, Palazzo dei Conservatori.

VII 5, 3

467

468

Retorica, erudizione, filosofia

La Institutio oratoria di Quintiliano

La «restaurazione»

dei Flavi

Al periodo turbolento della dominazione di Nerone (54-68 d.C.) seguì quello della

«restaurazione» di Vespasiano e dei suoi successori, i Flavi (69-96 d.C.): con un

parallelo stilistico potremmo fare corrispondere all’età neroniana le irregolarità dello stile asiano e alla successiva età flavia un’esigenza di ordine e organizzazione di

tipo piuttosto atticista. I Flavi sostituirono alla figura del filosofo e consigliere imperiale quella del retore e funzionario amministrativo, e di conseguenza attribuirono

grande importanza alla formazione retorica della nuova classe politica. È a questo

punto che entra in gioco la figura di Quintiliano, già insegnante di retorica nella nativa Spagna e primo professore a ricoprire la cattedra di eloquenza stipendiata dall’impero per volontà di Vespasiano nel 71 d.C. Il fatto che divenisse addirittura precettore dei figli di Domiziano potrebbe farlo apparire irrimediabilmente compromesso con la politica di regime, ma nonostante egli considerasse la realtà dell’impero

come necessaria – e quindi come imprescindibile posizione di partenza – tracciò

una figura nobile di oratore, con il cui contributo giovare certo più al bene della res

publica che del singolo principe.

ALTO IMPERO

La vita

Il clima politico e culturale

Ciò che sappiamo di Quintiliano ci è noto prevalentemente dalla sua opera e dalla

Cronaca di Girolamo, fonte preziosa peraltro di notizie riguardanti numerosi altri

scrittori latini.

Marco Fabio Quintiliano nacque fra il 35 e il 40 d.C. in Spagna, a Calagurris

(l’odierna Calahorra). Il padre, anch’egli maestro di retorica, lo condusse giovanissimo a Roma, dove seguì gli insegnamenti del grammatico Remmio Palemone e

dell’oratore Domizio Afro, personaggio da lui più volte ricordato con ammirazione.

Tornò in patria dove esercitò la professione di retore, raggiungendo successo e fama, fino a quando, nel 68 d.C., fu ricondotto a Roma da Galba, allora governatore

della provincia, acclamato dopo la morte di Nerone imperatore dalle legioni spagnole. Qui rimase anche dopo l’uccisione di Galba, avvenuta l’anno seguente e

l’elezione ad imperatore di Vespasiano (69 d.C.), dedicandosi all’avvocatura e all’insegnamento di retorica. Dagli imperatori che governarono durante la sua vita

ebbe grandi prove di stima: da Vespasiano gli fu attribuita una delle prime cattedre

di retorica (ebbe come allievi Plinio il Giovane e forse Tacito e Giovenale) con uno

stipendio annuo di 100 000 sesterzi; da Domiziano gli furono conferiti il consolato

e, dopo il suo ritiro dall’attività dell’insegnamento durata circa vent’anni, l’incarico di

istruire i suoi due pronipoti destinati, nella sua intenzione, al trono.

La data della morte va posta fra il 96 e il 100 d.C.

Quintiliano vide, durante la sua vita, il succedersi di numerosi imperatori in Roma.

Durante la sua gioventù, che egli trascorse prevalentemente in Spagna (tranne, come si è visto, il tempo in cui fu a Roma per gli studi di grammatica e retorica), governarono prima Claudio (41-54 d.C.) e poi Nerone (54-68 d.C.). In tale periodo il

potere si spostò sempre più dal senato all’imperatore, con conseguente perdita

della libertas, presupposto indispensabile per la lotta politica e linfa vitale per

l’oratoria che da essa aveva tratto vigore e passione.

Lo studio della retorica, che pur sempre a Roma aveva rivestito grande importanza

nell’iter formativo della classe dirigente, non fu più diretto prevalentemente alla formazione dell’oratore che avrebbe dato prova di sé nel foro e nella vita pubblica, ma

La Knstitutio oratoria di Quintiliano

divenne elemento base dell’istruzione superiore a cui si dedicavano intellettuali e alti

funzionari dello stato. Spia della mutata situazione è la pratica delle declamationes,

che, nate come esercitazioni da parte del maestro o degli allievi di una scuola di retorica, divennero discorsi fittizi che si tenevano in pubblico. Di conseguenza si affermò uno stile più ricercato, spesso artificioso, mirante a suscitare effetto sull’uditorio.

Tale ondata anticlassicistica si andò esaurendo con l’avvento degli imperatori della

dinastia Flavia. Tutto il loro programma, imperniato sulla ricerca di un nuovo equilibrio, rivela impostazione conservatrice: segni evidenti, sul piano della politica interna, il riavvicinamento al senato; sul piano sociale, il programma di ritorno agli antichi ideali e agli antichi costumi. In questo clima fu favorito, sul piano culturale, retorico e letterario, un ritorno al classicismo che trovò in Quintiliano uno dei suoi fautori. L’impegno da parte dei Flavi alla formazione della classe dirigente e la loro attenzione alla cultura che serviva all’insegnamento svilupparono gli studi di retorica;

questi furono tenuti in grande considerazione al punto che, per la prima volta, furono istituite cattedre di eloquenza latina e greca retribuite dallo stato.

L’opera

Gli interessi di Quintiliano, come rivelano le sue opere, furono incentrati esclusivamente sulla retorica ed i problemi ad essa connessi. La sua attività di scrittore si

svolse completamente dopo il ritiro dall’attività dell’insegnamento; tuttavia, come

egli stesso riferisce nella Institutio, già precedentemente era stata diffusa sotto il

suo nome un’opera, in due libri, di arte retorica, compilata da suoi allievi, che avevano raccolto il materiale stenografando una lunga conversazione e numerose sue

lezioni, senza alcuna revisione da parte del maestro.

Scrisse un De causis corruptae eloquentiae in cui esaminava le cause della decadenza dell’oratoria dei suoi tempi, opera per noi perduta, e la Institutio oratoria

(«La formazione dell’oratore»), la sua opera maggiore, scritta probabilmente fra il

93 e il 95 o 96. Inoltre sono state tramandate con il suo nome due raccolte di Declamationes (19 maiores, ampie e compiute, 145 minores in forma di schema o di

abbozzo di orazione), ma la loro paternità è, in parte o completamente, respinta da

molti studiosi.

Vivo fu nel I secolo d.C. il dibattito sull’oratoria. Oggetto del dibattito furono in particolare due questioni: quale fosse lo stile da perseguire nell’eloquenza (arcaizzante,

modernizzante, ciceroniano), e le cause della crisi dell’oratoria.

Sulla prima questione Quintiliano si pose fra i classicisti: il modello che egli addita

per il futuro oratore è Cicerone; dell’Arpinate ammira l’equilibrio stilistico, lontano

dalle eccessive ampollosità dell’asianesimo (di quest’ultimo, Seneca, contro il cui

stile si pronuncia più volte, era stato il maggior rappresentante) e dall’arida asciuttezza dell’atticismo.

Sulle cause che avevano provocato il declino dell’oratoria si pronunciarono parecchi scrittori del tempo e Quintiliano dedicò a questo problema un’intera opera (De

causis corruptae eloquentiae); nonostante la sua perdita possiamo individuare le

idee di Quintiliano in proposito da numerosi cenni presenti nell’Institutio. Egli dà al

problema una risposta di tipo morale in quanto intravvede nella decadenza dei costumi la causa principale del degenerare dell’eloquenza. Non manca di considerare anche la vacuità delle declamazioni (si ricordi che molti oratori nascevano come

delatori presso il principe), dovuta al venir meno di una complessiva formazione

culturale e morale, indispensabile per un buon oratore.

Quintiliano e il dibattito

sull’eloquenza:

la figura ideale dell’oratore

469

470

Retorica, erudizione, filosofia

Institutio oratoria

ALTO IMPERO

Proemio 4, 1 ss.;

trad. di R. Faranda

Questa formazione, che andava al di là del possesso di buone competenze tecniche, era stata proposta come ideale anche da Cicerone; tuttavia in essa, diversamente che per l’Arpinate, per Quintiliano non è più la filosofia che ricopre il ruolo

primario, ma la retorica, che in tal modo, nelle sue intenzioni, veniva a perdere una

connotazione puramente tecnica di strumento di persuasione, per avere invece

un’ampia valenza educativa.

Nel piano di educazione retorica del futuro oratore Quintiliano non manca di indicare quali letture ritenga più idonee; in questa prospettiva traccia nel X libro dell’Institutio un’ampia panoramica, considerata una breve storia letteraria, degli scrittori

greci e latini utili a formare lo stile migliore. Vengono espresse, in quest’ottica, valutazioni su diversi autori, a volte desunte da fonti, a volte personali, che ci testimoniano quali fossero «i canoni critici dell’antichità». Significativi delle sue scelte sono

in particolare i giudizi che esprime sullo stile di Cicerone e Seneca: decisamente

favorevole, frutto di un attento vaglio delle sue caratteristiche, quello sull’Arpinate;

negativo quello sul Cordovano, di cui afferma in X 1, 125: «di molti suoi brani è

consigliabile la lettura a scopo morale, ma per il riguardo stilistico sono generalmente corrotti e tanto più pericolosi, in quanto abbondano di allettanti vizi».

La formazione di questa figura ideale è tracciata nella Institutio oratoria, composta

in dodici libri dopo l’88, anno del suo ritiro a vita privata, in seguito a un’attività quasi ventennale di insegnamento. Indicativo è innanzitutto il fatto che si parli di Institutio, ossia di formazione, di istruzione, di educazione. Si tratta quindi di un manuale

di tecnica retorica accompagnato da un forte interesse didattico. Mentre le precedenti opere retoriche avevano sempre rivolto i loro precetti ad uomini già culturalmente formati, Quintiliano ritiene di dovere tracciare una metodologia di formazione dell’oratore che comprenda addirittura la fase dell’infanzia:

… generalmente gli autori di precettistica retorica iniziarono le loro opere

come rivolgendosi a persone già perfettamente versate in ogni ramo del sapere, per dar loro quindi l’ultima mano, consistente nei precetti dell’eloquenza; sia in dispregio dei primi studi, come fossero bagattelle, sia perché

credettero che non ad essi spettasse soffermarvisi, in quanto, a loro avviso,

esisteva la specializzazione professionale, sia forse – ed è questa l’ipotesi

più probabile – perché non speravano in alcun riconoscimento del loro ingegno, se si fossero attardati intorno a cose necessarie, sì, ma lontane dalla

possibilità di un certo esibizionismo: proprio come di un edificio si suole

osservare la parte alta, mentre le fondamenta restano nascoste. Personalmente, ritengo non esservi nozione alcuna, indispensabile alla formazione

di un oratore, che sia estranea all’arte oratoria, e che non si può giungere

alla formazione di qualche cosa, se non partendo dai suoi primi elementi;

ed è per questo che non mi rifiuterò di scendere fino ai semplici fondamenti della formazione retorica, i quali sono, tuttavia, premessa indispensabile

per le fasi più impegnative nel sèguito; e comincerò ad organizzare gli studi e le attività dell’oratore fin dalla sua infanzia, esattamente come se mi

venisse affidato perché lo allevassi.

È una impostazione che rivela l’atteggiamento ottimista di chi certo riconosce lo

stato decadente dell’oratoria contemporanea, ma al tempo stesso ritiene che possa esservi rimedio e che la soluzione consista in una riforma dell’educazione. Lo

storico Tacito, con maggiore penetrazione, individuerà le ragioni profonde della decadenza oratoria nella mancanza di libera espressione imposta dal regime imperiale: certo è che a Quintiliano interessa delineare maggiormente il ruolo culturale

dell’oratore piuttosto che la sua possibilità di affermazione sul campo politico.

La Knstitutio oratoria di Quintiliano

Dunque i primi tre libri sono dedicati alle definizioni generali di carattere retorico e

soprattutto alla prima formazione, grammaticale per il bambino e successivamente

retorica per il ragazzo di età maggiore. Sono pagine famose per l’acutezza dimostrata dall’autore in campo pedagogico, ad esempio quando raccomanda di prestare attenzione alle caratteristiche dell’indole di ogni fanciullo. Dal libro IV inizia la

trattazione tecnica delle parti tradizionali in cui si articola la retorica: fino al libro VI

si tratta dell’inventio, nel VII della dispositio, nell’VIII e nel IX dell’elocutio, e nell’XI

della memoria e dell’actio. Sono termini già presenti nella precedente trattatistica

retorica, dalla quale Quintiliano attinge aggiungendovi però una chiarezza didattica

di esposizione. Occorre subito sottolineare come l’auctor per eccellenza di Quintiliano sia Cicerone, per il quale tuttavia egli nutre un’ammirazione non passiva:

… spesso ho detto e dirò che Cicerone è oratore perfetto, così come chiamiamo generalmente gli amici e galantuomini e prudentissimi, mentre nessuna di queste qualità viene concessa, se non ai sapienti in assoluto. Ma,

quando bisognerà esprimersi con termini propri e secondo la legge stessa

della verità, cercherò quell’oratore che anche lui cercava. In sostanza, sebbene io confessi che egli è pervenuto al più alto fastigio dell’eloquenza e

non mi riesca quasi di trovare che cosa ancora gli si sarebbe potuto aggiungere, anche se potrei trovare, forse, che cosa a mio avviso gli si sarebbe ancora potuto togliere (effettivamente il giudizio degli studiosi, in generale, è

che siano in lui moltissime virtù e qualche difetto: del resto egli ammette

da sé di aver molto sfrondato dalla sua giovanile esuberanza): tuttavia, dal

momento che non si ascrisse il titolo di sapiente – ancorché fosse tutt’altro

che denigratore di se stesso – e che avrebbe potuto essere miglior oratore,

se almeno avesse avuto vita più lunga e maggiore tranquillità per comporre, potrei onestamente credere che gli sia mancata quella suprema perfezione, alla quale nessuno più di lui si avvicinò mai.

XII 1, 19, 3 ss.

La grande dote di Quintiliano appare proprio la moderazione, che gli consente di

evitare gli eccessi e di cogliere in ogni direzione le prospettive positive. Così egli si

distacca dalle esagerazioni sia dell’atticismo che dell’asianesimo, dalla moda dello

stile arcaico e dalla degenerazione delle declamazioni retoriche spettacolari. Non

gli piace nemmeno il filosofo Seneca (4 a.C. circa – 65 d.C.), con quel suo procedere a frasi spezzate e oscuri giochi di parole, ma ancora con equilibrio ne riconosce i pregi nel giudizio formulato nel libro X (p. 464).

Il libro X è noto per essere una sorta di «storia letteraria», composta allo scopo di

rendere visibile nei testi l’applicazione dei princìpi tecnici illustrati dai libri precedenti: si svolge la trattazione di autori greci e latini, poeti e oratori.

La prospettiva è diversa da quella ciceroniana che aveva affidato, nella cultura dell’oratore, una posizione preminente alla filosofia rispetto alla letteratura.

Il XII ed ultimo libro traccia un ritratto dell’oratore ideale, che trae dal modello ciceroniano la cultura enciclopedica e da quello catoniano la necessità di una solida

formazione morale:

Sia, dunque, l’oratore che andiamo formando e di cui dà la definizione Marco Catone, uomo onesto, esperto nell’eloquenza, ma soprattutto – come egli

pure ha posto in primo luogo ed è anche secondo la natura preferibile e più

importante – assolutamente onesto: e ciò non soltanto perché, se la capacità

nell’eloquenza fosse servita a dare armi alla malvagità, non ci sarebbe nulla

di più dannoso, per la vita pubblica e privata, dell’eloquenza, e noi stessi,

che abbiamo tentato di portare secondo le nostre possibilità personali un contributo allo sviluppo dell’eloquenza, avremmo fatto il peggiore servizio all’umanità, se forgiassimo queste armi per un predone e non per un soldato.

XII 1, 1 ss.

471

472

Retorica, erudizione, filosofia

I rapporti con il regime

La pedagogia

di Quintiliano

Il tentativo di riportare il modello ciceroniano nell’oratoria del I secolo d.C. rivela una

scarsa consapevolezza storica, in quanto Quintiliano non sembra rendersi conto che

l’eloquenza di Cicerone era frutto della passione politica dei suoi tempi e che, poiché

le condizioni politiche erano mutate, non era più proponibile, ma è allineato con il

programma culturale dei Flavi che perseguirono una politica di restaurazione morale

e politica. Quintiliano accettava il principato e per lui il sostegno al regime era fuori

discussione. «Comunque si giudichi il suo comportamento nei confronti di Domiziano, è certo che il compito da lui svolto e il compito da lui assegnato all’oratore, a proposito del quale insiste sulle doti morali, si pongono al servizio della res publica e

della società, non del principe in particolare. Pur segnando le debite differenze da

Tacito, va riconosciuto che anche lui cercava per l’intellettuale un grande compito

pubblico che non coincidesse né con la rivolta né con il servilismo» (A. La Penna).

Peculiarità dell’opera quintilianea è l’attenzione ai problemi didattici e pedagogici. Non

erano mancati spunti e riflessioni sporadiche che rivelavano sensibilità verso

l’insegnamento anche in opere di scrittori precedenti come Cicerone e Seneca (in hoc

aliquid gaudeo discere, ut doceam dice ad esempio il filosofo cordovano in Ep. 6, 4), ma

da parte di Quintiliano la preoccupazione di indicare a chi insegna comportamenti e suggerimenti tecnici è costante; egli traccia perciò l’intero percorso necessario alla formazione dell’oratore, accompagnato da una serie di indicazioni didattiche legate in modo organico e coerente. D’altronde egli crede fermamente alla determinante importanza dell’insegnamento nella formazione, tanto che ritiene che vi sia possibilità di miglioramento per

l’oratoria futura se vi sarà il contributo di docenti validi, moralmente ineccepibili.

Per Quintiliano, come si è ripetutamente detto, l’oratore deve raggiungere una formazione morale e culturale completa; per conseguire tale scopo è necessario che

il maestro lo segua fin dall’infanzia fornendogli non solo competenze tecniche, ma

anche un esempio morale che ne permetta un armonico sviluppo interiore.

In tal modo Quintiliano riporta nella sua opera la sua esperienza ventennale di docente attento e sensibile, dimostrando di conoscere le caratteristiche e le esigenze

dell’età infantile e di come i fanciulli vadano trattati per ottenere da loro i migliori risultati nell’apprendimento.

Alcune intuizioni pedagogiche sono ritenute ancora oggi valide, quali ad esempio

la necessità di alternare allo studio lo svago e la convinzione che non si debba ricorrere a punizioni fisiche, a quei tempi (ma anche fino all’età moderna) ricorrenti

nella scuola. Per questi aspetti la sua opera ha conosciuto una certa fortuna fin dal

Medioevo e Quintiliano è stato ritenuto un precursore della pedagogia moderna.

ALTO IMPERO

Lingua e stile

La lingua e lo stile di Quintiliano non possono non risentire della sua impostazione

teorica classicistica. Modello oratorio proclamato, come si è detto, è Cicerone, che

quindi è scelto anche come modello di scrittura per il suo stile armonioso e misurato, che evitava gli eccessi sia dell’atticismo sia dell’asianesimo.

Tuttavia la lingua, come la storia, conosce un’evoluzione a cui non ci si può sottrarre e fra i due scrittori non mancano le differenze.

Quintiliano presenta tratti caratteristici della sua età sia nelle scelte lessicali, sia

nella collocazione dei termini, sia nella sintassi (usa poco, ad esempio, il nesso relativo, di cui tanto spesso si era servito Cicerone), che nella sua opera ha una

struttura meno regolare e simmetrica di quella ciceroniana. Per conferire maggiore

piacevolezza e vivacità all’espressione del pensiero ricorre inoltre spesso a iperba-

La Knstitutio oratoria di Quintiliano

ti, a similitudini e metafore, peculiari della locuzione poetica (si ricordi che i tratti

della lingua della prosa e di quella della poesia in età postclassica si avvicinano);

non mancano inoltre quelle sententiae caratteristiche dello stile «moderno», il cui

uso eccessivo egli aveva condannato in Seneca e nei suoi imitatori, ma che evidentemente erano entrate nella prassi dello scrivere del tempo, al cui gusto rispondevano. Il suo modo di scrivere risulta dunque «ornato», anche se in misura equilibrata, e chiaro, come si addiceva ad un trattato di tipo didascalico.

La fortuna

Quintiliane, vagae moderator summe iuventae, / gloria Romana, Quintiliane, togae

(«Quintiliano, sommo maestro della volubile gioventù, gloria del foro di Roma»); così Marziale si rivolge idealmente a Quintiliano in un suo epigramma (II 90, 2), testimoniandone in tal modo la fama che aveva presso i suoi contemporanei come

maestro e come retore. Furono suoi allievi, oltre i nipoti di Domiziano, Plinio il Giovane che, in un’epistola in cui tratta del decadimento dell’eloquenza giudiziaria (II

14, 9), lo chiama praeceptor meus, e forse anche Tacito.

Anche se Quintiliano non raggiunse il suo obiettivo di imporre il modello stilistico ciceroniano in cui credeva, e la sua opera «legata com’era alle esigenze di una precisa contingenza storica, determinata dalla volontà restauratrice dei Flavi, non conobbe grande fortuna presso le età successive della letteratura latina» (Salemme),

tuttavia il suo magistero ebbe, nei secoli, grande autorità. A testimonianza di ciò, le

parole di grande considerazione di poeti e scrittori posteriori: ad esempio Ausonio,

autore del IV secolo, più volte nelle sue opere ne ricorda la indiscussa fama; Girolamo, in una lettera a Leta (Ep. 107) in una parte dedicata a consigli sull’educazione della figlioletta Paola, destinata alla vita monastica, ne accoglie i principi educativi, dimostrando in tal modo che l’opera quintilianea era divenuta punto di riferimento nel campo pedagogico e didattico.

Il gran numero di manoscritti medioevali delle Declamationes testimonia che la loro

fortuna, e quindi quella di Quintiliano che ne era ritenuto l’autore, continuava anche

in quel periodo.

Ma è soprattutto nel Rinascimento che l’Institutio oratoria, che autori medioevali

avevano già conosciuto (anche se non completamente) e utilizzato, venne apprezzata; e ciò in seguito alla scoperta da parte di Poggio Bracciolini di due codici che

riportavano il testo integrale dell’opera. L’interesse riscosso fra gli studiosi del tempo fu notevole e furono scritti studi e stilati commenti all’opera quintilianea da noti

umanisti quali ad esempio Lorenzo Valla e Angelo Poliziano.

Grande continuò ad essere la fortuna di Quintiliano nella cultura europea, che dalla sua opera trasse spunti di riflessione in ambito retorico-letterario e soprattutto in

quello educativo e didattico, venendogli riconosciuta una sorta di paternità della

pedagogia. Nell’Ottocento, che pure non ne accettò le regole stilistiche, ne espresse un giudizio altamente lusinghiero il Mommsen.

Dopo un’attenzione lungamente e prevalentemente volta agli aspetti pedagogici dell’opera quintilianea, negli studi contemporanei si torna a studiarne maggiormente

l’aspetto retorico. Ciò fors’anche per un recupero della retorica non più vista come «sinonimo d’artificio, d’insincerità, di decadenza», ma come «sistema di leggi convenzionali» a cui l’artista antico si atteneva nella creazione dell’opera letteraria «senza che

ne venisse a soffrire la sua sincerità» (Marrou); si ritiene inoltre che la sua conoscenza

possa rivestire anche oggi una notevole importanza come tecnica della persuasione.

Quintiliano

e i contemporanei

Gli scrittori tardo-antichi

Il Medioevo

e il Rinascimento

Dal Seicento

ai tempi nostri

473

474

Retorica, erudizione, filosofia

Il Dialogus de oratoribus

L’eloquenza nasce

dal disordine sociale

ALTO IMPERO

La tesi di Materno

Altre tesi

Un’analisi storicamente penetrante sulle cause politiche della decadenza oratoria

è presentata dal Dialogus de oratoribus («Dialogo sugli oratori»): opera controversa quanto ad attribuzione e datazione, è quasi concordemente assegnata a Tacito

(55/60-117 d.C. circa) e agli anni intorno al 100 d.C. Il dialogo è di stile ciceroniano e ricorda infatti l’impostazione del De oratore, salvo poi non concordare con Cicerone riguardo ad un punto fondamentale: mentre per l’oratore del I secolo a.C. il

dispiegarsi della grande eloquenza è legato ad una condizione di pace, per

l’autore del Dialogus l’oratoria repubblicana fu il frutto del turbolento clima delle

guerre civili e conseguentemente la pax imperiale comporta un affievolirsi della

stessa oratoria.

Se prima dell’avvento dell’impero i discorsi furono lo strumento dell’affermazione

politica, si legarono tuttavia alle ambizioni aristocratiche di potere, mentre la presenza attuale dell’imperatore, garante dell’assenza di conflitti, confina lo strumento oratorio ad un ruolo di secondo piano. «La scomparsa dei grandi processi

politici è anche segno della scomparsa dei mali da cui essi traevano origine. La

grande oratoria era radicata nel disordine sociale e istituzionale; la sua crisi è

sintomo di una ritrovata salute sociale, e del buon funzionamento delle istituzioni»1. Nell’oggettività delle considerazioni presentate dall’autore del Dialogus pare

tuttavia di scorgere il tono disilluso di chi in fondo comprende che la pace imperiale viene a corrispondere con l’assenza di dibattito, con l’impossibilità di esprimere la propria opinione e insomma con la mancanza di libertà. Tacito aveva abbandonato l’attività forense, deluso dal clima di violenza che nei tribunali si andava diffondendo soprattutto a causa dei delatori, e aveva scelto di dedicarsi alla

storiografia, alla redazione di opere di carattere storico. Del suo interesse e della

sua competenza retorica si ha prova attraverso i discorsi rappresentati nell’opera

storica intitolata Annales.

Non a caso il portavoce delle idee di Tacito nel Dialogus appare Curiazio Materno,

il personaggio che, davanti alla decadenza dell’oratoria contemporanea, sceglie

una strada alternativa: in questo caso non la storiografia ma la poesia, attraverso le

cui immagini esprimere liberamente il proprio pensiero nel clima sorvegliato della

corte imperiale. E la poesia preferisce un’ambientazione campestre, lontana dalla

confusione cittadina della corte e del foro. Emerge qui rinnovata la concezione del

sofista greco Gorgia, secondo la quale oratoria e poesia sarebbero di uguale natura e solo le differenzierebbe la presenza del metro, del ritmo. L’autore del Dialogus

specifica che oratoria e poesia hanno un diverso fine, poiché l’oratoria mira ad essere utile e la poesia a dilettare.

Oltre a Curiazio Materno vi sono nel Dialogus altri interlocutori, impegnati a

discutere sulla superiorità dell’oratoria antica o di quella moderna. Marco Apro

afferma che non si possa nemmeno parlare di decadenza dell’oratoria contemporanea, ma solo di un cambiamento di gusto: gli oratori della generazione precedente non sono più attuali, con le loro lungaggini, se confrontati con le moderne tendenze dello stile, che deve essere breve e incisivo. Vipstano Messalla al

contrario sostiene decisamente la preminenza antica e attribuisce la decadenza

contemporanea alla formazione scolastica, che non avviene più presso un orato1. E. Narducci, Oratoria e retorica, in «La prosa latina», Roma 1991, p. 98.

Il Dialogus de oratoribus

re affermato e nel mezzo della reale vita del tribunale ma attraverso le declamazioni fittizie. A questa considerazione bene si legano le conclusive e vivaci immagini del Dialogo:

Quanta forza non dobbiamo pensare che abbiano tolto ai discorsi questi

ambienti di scuola e d’archivio, in cui si trattano quasi tutte le cause? A

quel modo che le corse su spazi aperti fanno riconoscere i cavalli di razza, così è necessario agli oratori un campo tale, che il loro talento vi si

possa muovere libero e sciolto; altrimenti l’eloquenza si affloscia e svanisce. E l’esperienza ci insegna che riesce contraria all’effetto anche la

cura stessa e la meticolosità nel preparare il modo dell’espressione: perché spesso il giudice ti interroga nel momento in cui tu stai per abbordare la trattazione, e allora devi incominciare dalla sua interrogazione: non

di rado poi egli ti fa tacere per dar luogo ad argomenti di prova e a testimoni, e in questo frattempo uno o due stanno ad ascoltare, e la causa si

svolge, per così dire, nel deserto. Ora invece l’oratore ha bisogno di acclamazioni e di plauso e quasi di una specie di teatro; il che toccava ogni

giorno agli oratori antichi, quando un uditorio tanto numeroso quanto

scelto affollava il foro, quando stuoli di clienti e tribù e deputazioni di

municipi e una parte dell’Italia presenziavano ai giudizi; quando il popolo romano si riteneva direttamente interessato all’esito della maggior parte dei processi.

39, 1, 4 ss.;

trad. di A. Arici

Fanciullo che declama di fronte

al maestro.

475

476

Retorica, erudizione, filosofia

Il Panegyricus Traiano imperatori di Plinio il Giovane

Allievo di Quintiliano, nonché amico e ammiratore di Tacito, fu Plinio il Giovane (vedi p. 495) il quale esercitò l’oratoria forense sia in cause civili di ordinaria amministrazione (riguardanti per lo più testamenti ed eredità), sia più raramente in processi di carattere politico. Lo stile delle orazioni di Plinio è assai ridondante, lontano

dai modelli di Cicerone e Demostene raccomandati dal maestro Quintiliano. O meglio, egli riprende di Cicerone la copia, l’abbondanza di parole, ma cerca di adattarla al gusto contemporaneo con abbellimenti di stile. Così Plinio stesso in una lettera descrive vivacemente le condizioni di una propria performance oratoria:

Epistole IV 16, 1, 2 ss.;

trad. di F. Trisoglio

Ultimamente, dovendo pronunciare un’arringa davanti ai centumviri, non

ebbi modo di arrivare al mio posto se non passando dalla parte del palco,

addirittura attraverso al collegio dei giudici, tanto grande era la ressa che

ostruiva tutto lo spazio rimanente. Inoltre un giovane particolarmente ben

messo, dopo che ebbe gli abiti lacerati, come suole avvenire nella calca, rimase là, con soltanto la toga indosso, e per ben sette ore; infatti tale fu la

durata della mia orazione, che mi costò molta fatica ma che ottenne un risultato ancora superiore.

Durante il più famoso dei processi politici a cui partecipò, Plinio fu a fianco di Tacito

nell’accusare per abuso di potere Mario Prisco, che era stato governatore d’Africa.

Mentre Tacito si era poi allontanato dall’ambiente forense – per disgusto nei confronti

dei procedimenti ormai sanguinari, innescati per esempio dai delatori –, Plinio, da uomo di mondo qual era, dimostrò al proposito minori preoccupazioni. Arrivò a dichiarare

di preferire comunque, per il suo carattere politicamente incontaminato, l’oratoria di

scuola che si esprimeva nelle declamazioni: queste, come si è ricordato, erano state

condannate da Petronio e invece accettate da Quintiliano solo perché ormai divenute

d’uso comune. Plinio, dopo avere pronunciato effettivamente in tribunale le proprie orazioni, le rielaborò a tal punto da trasformare lo schema iniziale in un nuovo discorso da

declamare davanti a un pubblico di amici. L’orazione giudiziaria diviene quindi occasione di intrattenimento, prima di raggiungere l’ultima definitiva fase scritta, ulteriormente

modificata sulla base anche dei consigli e delle critiche ricevuti dall’uditorio. Nell’epistola VII 9 Plinio indirizza ad un amico, aspirante oratore, alcuni precetti formativi:

ALTO IMPERO

ibidem, VII 9, 2 ss.

Come prima cosa è utile seguire la norma su cui tanti insistono, di tradurre

dal greco in latino o dal latino in greco. Questo tipo di esercizi fornisce una

terminologia precisa e colorita, larga disponibilità di figure stilistiche, capacità di enunciare agevolmente i concetti e inoltre, con l’imitazione dei

classici migliori, una fertilità d’inventiva che raggiunga effetti analoghi ai

loro. Nello stesso tempo, quelle finezze che fossero sfuggite durante la lettura non potrebbero certo rimanere inavvertite durante la traduzione. In

questa maniera si acquista forza di penetrazione e sicurezza di valutazione.

Sarà tutt’altro che dannoso leggere un passo in modo da ricordarne solo

l’argomento e la trama e poi stenderlo in una specie di gara con l’originale;

quindi paragonare la propria redazione con quello che si è letto e valutare