METODOLOGIA DELLA RICERCA

BIOMEDICA:

LA RICERCA SPERIMENTALE

Alessandra Gambineri

U.O Endocrinologia e C.R.B.A.,

Policlinico S.Orsola-Malpighi,

Università Alma Mater Studiorum Bologna

UNIVERSITA'

di

BOLOGNA

S. ORSOLA

MALPIGHI

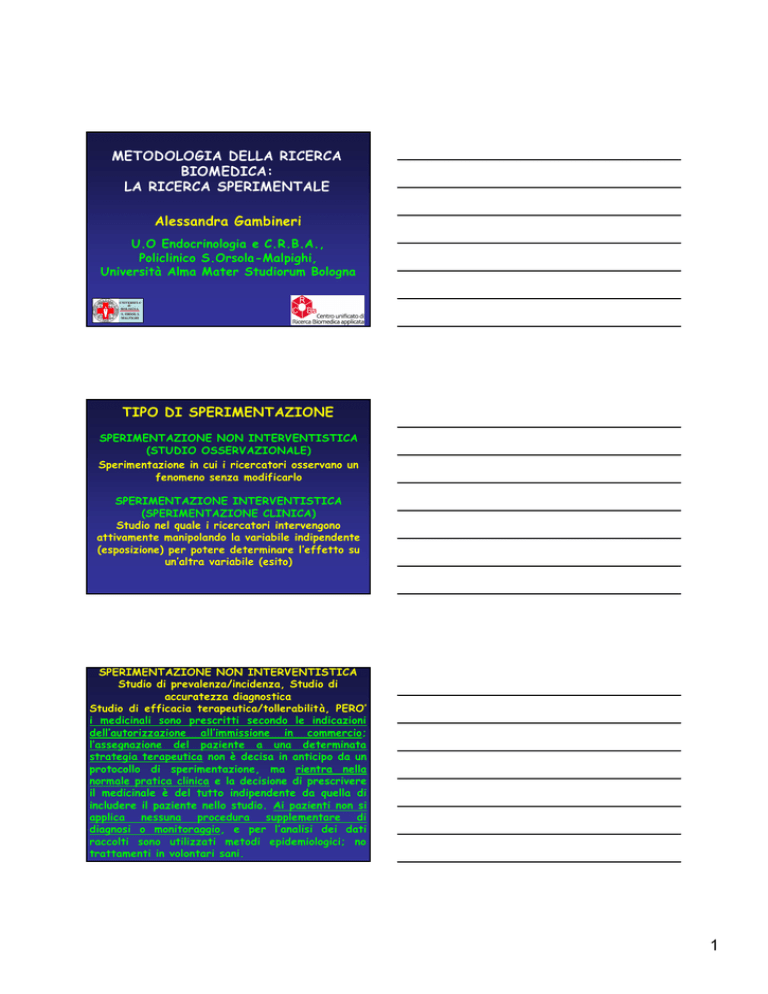

TIPO DI SPERIMENTAZIONE

SPERIMENTAZIONE NON INTERVENTISTICA

(STUDIO OSSERVAZIONALE)

Sperimentazione in cui i ricercatori osservano un

fenomeno senza modificarlo

SPERIMENTAZIONE INTERVENTISTICA

(SPERIMENTAZIONE CLINICA)

Studio nel quale i ricercatori intervengono

attivamente manipolando la variabile indipendente

(esposizione) per potere determinare l’effetto su

un’altra variabile (esito)

SPERIMENTAZIONE NON INTERVENTISTICA

Studio di prevalenza/incidenza, Studio di

accuratezza diagnostica

Studio di efficacia terapeutica/tollerabilità, PERO’

i medicinali sono prescritti secondo le indicazioni

dell’autorizzazione all’immissione in commercio;

l’assegnazione del paziente a una determinata

strategia terapeutica non è decisa in anticipo da un

protocollo di sperimentazione, ma rientra nella

normale pratica clinica e la decisione di prescrivere

il medicinale è del tutto indipendente da quella di

includere il paziente nello studio. Ai pazienti non si

applica nessuna procedura supplementare di

diagnosi o monitoraggio, e per l’analisi dei dati

raccolti sono utilizzati metodi epidemiologici; no

trattamenti in volontari sani.

1

LA STRATEGIA TERAPEUTICA DIPENDE

DALL’INCLUSIONE DEL PZ NELLO STUDIO?

SI’

NO

SPERIMENTAZIONE

CLINICA

STUDIO

OSSERVAZIONALE

NO

SI’

IL RICERCATORE CONTROLLA LE MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DEL

TRATTAMENTO

GLI STUDI VALUTANO LA RELAZIONE TRA ESPOSIZIONE A UN FATTORE E

FREQUENZA DELL’ESITO

Studi analitici

STUDI OSSERVAZIONALI

STUDI SPERIMENTALI

(SPERIMENTAZIONE CLINICA)

•ECOLOGICI

•TRASVERSALI

•COORTE

•CASO-CONTROLLO

•NON CONTROLLATI

•CONTROLLATI NON RANDOMIZZATI

•CONTROLLATI RANDOMIZZATI

DOMANDE OGGETTO DI STUDIO OSSERVAZIONALE

L’insulina (esposizione) è efficace a ridurre la emoglobina glicata (esito)?

TERAPIA

Il fumo di sigaretta (esposizione) aumenta il rischio di k polmone (esito)?

EZIOLOGIA

La vescica piena in corso di radioterapia (esposizione) previene i danni alla

prostata (esito)? PREVENZIONE

Le lesioni precancerose al collo utero (esposizione) modificano la possibilità

di avere neoplasie al collo dell’utero (esito) ?

PROGNOSI

IL DISEGNO DI STUDIO DEVE RISPONDERE A QUESTI

QUESITI GIUNGENDO

A RISULTATI CREDIBILI, RIPRODUCIBILI E

GENERALIZZATI

2

TALI STUDI VALUTANO LA RELAZIONE TRA INTENSITA’ DI ESPOSIZIONE

A UN FATTORE E FREQUENZA DELL’ESITO

Studi analitici

STUDI OSSERVAZIONALI

STUDI SPERIMENTALI

•ECOLOGICI

•TRASVERSALI

•COORTE

•CASO-CONTROLLO

•NON CONTROLLATI

•CONTROLLATI NON RANDOMIZZATI

•CONTROLLATI RANDOMIZZATI

STUDI ECOLOGICI

Tasso di mortalità maschile per 100000 abitanti

METTONO IN RELAZIONE L’INTENSITA’ DI ESPOSIZIONE AD UN

FATTORE E LA FREQUENZA DELLA MALATTIA CONSIDERANDO COME

UNITA’ STATISTICA DI OSSERVAZIONE LA POPOLAZIONE E NON

L’INDIVIDUO

VALUTANO L’ASSOCIAZIONE TRA IL LIVELLO (MEDIO) DI

ESPOSIZIONE E LA FREQUENZA DELLA MALATTIA SU BASE

AGGREGATA

90

90

Francia

80

80

Spagna

70

70

60

60

Irlanda

50

50

Italia

40

40

30

30

20

20

Israele

Islanda

10

10

00

00

44

88

12

16

12

16

Consumo medio pro-capite di sigarette (n/die)

20

20

STUDI ECOLOGICI

METTONO IN RELAZIONE L’INTENSITA’ DI ESPOSIZIONE AD UN

FATTORE E LA FREQUANZA DELLA MALATTIA CONSIDERANDO COME

UNITA’ STATISTICA DI OSSERVAZIONE LA POPOLAZIONE E NON

L’INDIVIDUO

VALUTANO L’ASSOCIAZIONE TRA IL LIVELLO (MEDIO) DI

ESPOSIZIONE E LA FREQUENZA DELLA MALATTIA SU BASE

AGGREGATA

Sono utili:

•In una fase iniziale per generare ipotesi

•In situazioni in cui l’esposizione abbia bassa variabilità entro-popolazione e

alta variabilità tra popolazioni

•Quando è impossibile misurare l’esposizione a livello individuale

3

TALI STUDI VALUTANO LA RELAZIONE TRA INTENSITA’ DI ESPOSIZIONE

A UN FATTORE E FREQUENZA DELL’ESITO

Studi analitici

STUDI OSSERVAZIONALI

STUDI SPERIMENTALI

•ECOLOGICI

•TRASVERSALI

•COORTE

•CASO-CONTROLLO

•NON CONTROLLATI

•CONTROLLATI NON RANDOMIZZATI

•CONTROLLATI RANDOMIZZATI

TRASVERSALE/CROSS SECTIONAL

Studio che raccoglie informazioni solo una volta

senza follow-up.

E’ relativo all’esposizione ai fattori di rischio ed ai

loro esiti (insorgenza della patologia) NELLO

STESSO MOMENTO e sullo stesso paziente (valuta

l’associazione tra fattore rischio e malattia).

Nel nostro esempio i dati potrebbero essere raccolti da un campione di pazienti

provenienti da cliniche oncologiche.

Gli operatori assistenziali dovrebbero compilare un questionario per ogni

paziente, contenente informazioni sulla patologia, sul tabagismo (da quanto

tempo, quante al giorno), l’età, il sesso, le terapie concomitanti.

Questi dati, quindi, devono essere analizzati per vedere se il K polmonare

si associa al fumo di sigarette

STUDI TRASVERSALI (CROSS-SECTIONAL)

Un campione di individui è selezionato da una popolazione bersaglio e contattato in

un preciso punto nel tempo

N

n

•Non esposti

•Non malati

•Non esposti

•malati

POPOLAZIONE

BERSAGLIO

campione

•Esposti

•non malati

•Esposti

•malati

4

Quesito:

IL FUMO E’ ASSOCIATO AL

K POLMONARE?

STUDI TRASVERSALI (CROSS-SECTIONAL)

Un campione di individui è selezionato da una popolazione bersaglio e contattato in

un preciso punto nel tempo

POPOLAZIONE

BERSAGLIO

Pazienti in Oncologia

N

Campione

Uomini

n

•Non esposti

•Non esposti

•Esposti

•Esposti

NO fumo

NO fumo

Fumo

Fumo

•Non malati

•Malati

•non malati

•Malati

No k polmone

K polmone

•NO K polmone

K polmone

STUDI TRASVERSALI

(CROSS-SECTIONAL)

UN CAMPIONE DI INDIVIDUI È SELEZIONATO DA UNA POPOLAZIONE

BERSAGLIO E CONTATTATO IN UN PRECISO MOMENTO

NON CONSENTONO DI STUDIARE LA SEQUENZA TEMPORALE DEGLI

EVENTI (NO RISCHIO MA ASSOCIAZIONE)

I CASI DI MALATTIA DI LUNGA DURATA HANNO UNA MAGGIORE

POSSIBILITA’ DI ESSERE RICONOSCIUTI

NON VALUTANO ACCURATAMENTE L’ASSOCIAZIONE TRA ESPOSIZIONE E

MALATTIA

NON SONO ADATTI PER MALATTIE ED ESPOSIZIONI RARE

SONO RELATIVAMENTE SEMPLICI E POCO COSTOSI

5

TALI STUDI VALUTANO LA RELAZIONE TRA INTENSITA’ DI ESPOSIZIONE

A UN FATTORE E FREQUENZA DELL’ESITO

Studi analitici

STUDI OSSERVAZIONALI

STUDI SPERIMENTALI

•ECOLOGICI

•TRASVERSALI

•COORTE

•CASO-CONTROLLO

•NON CONTROLLATI

•CONTROLLATI NON RANDOMIZZATI

•CONTROLLATI RANDOMIZZATI

STUDIO DI COORTE

Sono studi longitudinali prospettici che partendo

dall’esposizione al fattore di rischio, o meno, verificano se

insorge l’esito; per ogni gruppo di soggetti esposti al

fattore di rischio ho un gruppo di soggetti non esposti al

fattore di rischio

SI

ENDPOINT

NO

OGGI

In uno studio di coorte, il ricercatore dovrebbe identificare un gruppo di

pazienti dividendoli in paz. che fumano e che non fumano, nessuno di tali

pazienti ha al momento dell’inclusione un k polmonare. I paz. dei 2 gruppi,

poi, devono essere seguiti nel tempo, per determinare quanti di loro, e quali,

sviluppano un k polmonare.

STUDI DI COORTE

I SOGGETTI SONO SELEZIONATI IN BASE ALL’ESPOSIZIONE E SEGUITI

NEL TEMPO PER VALUTARE LA COMPARSA DELL’ESITO

N

INDIVIDUI

NON MALATI

INDIVIDUI MALATI

O NON A RISCHIO

COORTE

•Esposti

•Non esposti

•ESITO

POPOLAZIONE

BERSAGLIO

FOLLOW-UP

•ESITO

6

Quesito:

FUMARE AUMENTA

IL RISCHIO

DI K POLMONARE?

STUDI DI COORTE

I SOGGETTI SONO SELEZIONATI IN BASE ALL’ESPOSIZIONE E SEGUITI

NEL TEMPO PER VALUTARE LA COMPARSA DELL’ESITO

N

INDIVIDUI

NON MALATI

•Non esposti

COORTE

Uomini

•Esposti

No fumo

•ESITO

POPOLAZIONE

BERSAGLIO

Fumo

FOLLOW-UP

•ESITO

STUDI DI COORTE

NEL 1951 VENNE INVIATO UN QUESTIONARIO POSTALE A TUTTI GLI

UOMINI E DONNE IL CUI NOME FOSSE A QUEL TEMPO NEL REGISTRO

BRITANNICO DEI MEDICI CHE RISIEDEVANO NEL REGNO UNITO.

IN TALE QUESTIONARIO OLTRE A NOME, INDIRIZZO ED ETA’

VENIVANO POSTE POCHE E SEMPLICI DOMANDE RELATIVE ALLA LORO

ABITUDINE AL FUMO.

IN TOTALE 34439 DOTTORI E 6149 DOTTORESSE RESTITUIRONO IL

QUESTIONARIO COMPLETO.

QUESTI MEDICI SONO STATI SEGUITI DA QUEL MOMENTO

7

Effetto COORTE

PERCENTUALE DI SOPRAVVIVENZA DALL’ETA’ DI 35 ANNI

100

Dottori nati tra il 1900-30

NON FUMATORI

FUMATORI

10

ANNI

54

32

40

50

60

70

…………

100

ETA’

Effetto COORTE

Dottori nati tra il 1920-29

100

PERCENTUALE DI SOPRAVVIVENZA

DALL’ETA’ DI 35 ANNI

85

NON FUMATORI

80

FUMATORI

30

40

ETA’ 50

60

OSSERVAZIONE LONGITUDINALE

GLI STUDI DI COORTE

esposizione

I SOGGETTI SONO SELEZIONATI IN BASE

ALL’ESPOSIZIONE E SEGUITI NEL TEMPO PER

VALUTARE LA COMPARSA DELL’ESITO

•Permettono di misurare direttamente il rischio

•Permettono di studiare più effetti conseguenti

all’esposizione

•Permettono di studiare esposizioni rare

•Sono poco adatti per studiare eventi rari

•Bias di selezione è meno probabile

•E’ difficile controllare le variazioni dell’esposizione nel

tempo

esito

•Possono essere molto complessi e costosi

8

TALI STUDI VALUTANO LA RELAZIONE TRA INTENSITA’ DI ESPOSIZIONE

A UN FATTORE E FREQUENZA DELL’ESITO

Studi analitici

STUDI OSSERVAZIONALI

STUDI SPERIMENTALI

•ECOLOGICI

•TRASVERSALI

•COORTE

•CASO-CONTROLLO

•NON CONTROLLATI

•CONTROLLATI NON RANDOMIZZATI

•CONTROLLATI RANDOMIZZATI

STUDIO CASO CONTROLLO

Sono studi retrospettivi che partendo dalla

presenza (casi), o meno (controlli), dell’esito

(endpoint) (K polmone) raccolgono informazioni

relative all’esposizione ai fattori di rischio.

OGGI

Nel nostro esempio il ricercatore dovrebbe identificare un

gruppo di pazienti con k polmonare, i casi.

Dovrebbe identificare anche un altro gruppo di pazienti

che non ha il k polmonare, i controlli.

Quindi, dovrebbe raccogliere informazioni sulle precedenti

esposizioni (fumo di sigaretta) per ogni paziente del gruppo

dei casi e di quelli dei controlli.

Dovrebbero quindi essere confrontate le differenze in

termini di prevalenza di k polmonare, rispetto

all’esposizione o meno al fumo (diretto) tra i due gruppi.

9

GLI STUDI CASO-CONTROLLO

I SOGGETTI SONO SELEZIONATI IN BASE ALLA PRESENZA (casi) O

ASSENZA (controlli) DELLA MALATTIA E VIENE MISURATA LA PREGRESSA

ESPOSIZIONE AL POTENZIALE FATTORE DI RISCHIO

POPOLAZIONE BERSAGLIO

N

BASE

OSPEDALIERA

RICOVERATI CON

ALTRE MALATTIE

INDIPENDENTI

MALATI

CAMPIONE

TUTTI

CONTROLLI

CASI

ESPOSTI

ESPOSTI

Quesito:

FUMARE AUMENTA

IL RISCHIO

DI K POLMONARE?

GLI STUDI CASO-CONTROLLO

I SOGGETTI SONO SELEZIONATI IN BASE ALLA PRESENZA (casi) O

ASSENZA (controlli) DELLA MALATTIA E VIENE MISURATA LA PREGRESSA

ESPOSIZIONE AL POTENZIALE FATTORE DI RISCHIO

POPOLAZIONE BERSAGLIO

N

RICOVERATI CON

ALTRE MALATTIE

INDIPENDENTI

No K polmonare

CAMPIONE

MALATI

BASE

OSPEDALIERA

K polmonare

TUTTI

CONTROLLI

CASI

ESPOSTI

Fumavano?

ESPOSTI

Fumavano?

10

GLI STUDI DI CASO-CONTROLLO

OSSERVAZIONE A RITROSO

esposizione

I SOGGETTI SONO SELEZIONATI IN BASE ALLA

PRESENZA (CASI) O ASSENZA (CONTROLLI)

DELLA MALATTIA E VIENE MISURATA LA

PREGRESSA ESPOSIZIONE AL POTENZIALE

FATTORE DI RISCHIO

• Non permettono di misurare direttamente il rischio

•

Permettono di studiare più esposizioni associate ad

una stessa malattia

•

Permettono di studiare malattie rare o con un lungo

periodo di latenza

•

Sono poco adatti per studiare esposizioni rare

•

Il punto nodale è la comparabilità tra casi e

controlli:

1. Selezione di controlli appropriati

2. Misura dell’esposizione pregressa

esito

•

Richiedono minor impegno di risorse

STUDI DI COORTE E CASO-CONTROLLO

presente

futuro

STUDI DI CASOCONTROLLO

ESPOSIZIONE

ESITO

OSSERVAZIIONE A RITROSO

passato

OSSERVAZIONE LONGITUDINALE

STUDI DI COORTE

SPERIMENTAZIONE CLINICA

Qualsiasi studio sull’uomo finalizzato a scoprire o

verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o altri

effetti farmacodinamici di uno o più medicinali

sperimentali, e/o a individuare qualsiasi reazione

avversa ad uno o più medicinali sperimentali e/o a

studiarne l’assorbimento, la distribuzione, il

metabolismo e l’eliminazione, con l’obiettivo di

accertarne la sicurezza e/o l’efficacia.

Monocentrica

Multicentrica: la sperimentazione clinica effettuata

in base ad un unico protocollo in più di un centro e

che pertanto viene eseguita da più sperimentatori

11

MEDICINALE SPERIMENTALE

Una forma farmaceutica di un principio attivo o di

un placebo saggiato come medicinale sperimentale o

come controllo in una sperimentazione clinica

compresi i prodotti che hanno già ottenuto

un’autorizzazione di commercializzazione ma che

sono utilizzati o preparati (secondo formula

magistrale o confezionati) in forme diverse da

quella autorizzata, o quando sono utilizzati per

indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori

informazioni sulla forma autorizzata

12

13

14

15

16

17

18

SPERIMENTAZIONE CLINICA

• FASE I (drug oriented): finalizzata a valutare

la sicurezza (farmacovigilanza), tollerabilità

(farmacocinetica) e la farmacodinamica di un

farmaco sperimentale.

• FASE II (disease oriented): finalizzata a

definire la dose terapeutica e l’efficacia

terapeutica alla dose definita

• FASE III (patient oriented): finalizzata a

valutare l’efficacia terapeutica/tollerabilità

vs. il gold-standard (oppure placebo)

Dopo la Fase III il farmaco può ricevere la

registrazione (FDA)

• FASE IV: farmaco-sorveglianza (il farmaco

deve essere utilizzato per la stessa

indicazione per cui è stato registrato)

SPERIMENTAZIONE CLINICA

RANDOMIZZATO CONTROLLATO

(Fase III e IV)

• Randomizzato: ogni soggetto dello studio è

assegnato in modo casuale (random) a ricevere uno

fra i trattamenti in studio oppure il trattamento di

controllo

• Controllato: L'andamento clinico del gruppo dei

pazienti che riceve il nuovo farmaco deve essere

paragonato (controllato) con quello di un gruppo di

confronto che non riceve il nuovo farmaco, ma deve

ricevere invece la miglior terapia disponibile (goldstandard oppure placebo)

19

RCT

BACINO DI RECLUTAMENTO

CAMPIONE

RANDOMIZZAZIONE

T0

T1

MAX

GRUPPO di

SIMILITUDINE

TRATTAMENTO

% ESITI

CONFRONTO

GRUPPO di

CONTROLLO

% ESITI

RANDOMIZZAZIONE

- I partecipanti sono allocati in modo casuale ad uno

dei trattamenti

ciò aumenta la probabilità che i due gruppi siano simili (in partenza), e

che eventuali differenze negli esiti dipendano dal tipo di inter vento

assegnato

serve per evitare il bias di selezione del campione

- Processo di randomizzazione

- generazione delle liste veramente random (metodo valido: sequenze da

computer)

- assegnazione occultata (lo sperimentatore non può prevedere il

trattamento da assegnare: metodo migliore lista centralizzata)

RANDOMIZZAZIONE

- Randomizzazione semplice

basata sui numeri casuali

- Randomizzazione a blocchi bilanciati

si costituiscono blocchi di 4-6 pazienti all’interno dei quali si definisce

una attribuzione casuale dei trattamenti (AABB, ABAB, BAAB, ecc.) e si

randomizza il blocco

- Randomizzazione stratificata

il campione viene suddiviso in sottogruppi sulla base per esempio delle

caratteristiche cliniche che si pensa possano influenzare l’effetto del

trattamento in studio, quindi si procede alla randomizzazione degli strati

20

CECITA’

Serve per prevenire il bias di prestazione e di

rilevazione

Rationale:

- il paziente potrebbe essere influenzato dal sapere quale trattamento

ha ricevuto

- i medici potrebbero evitare al paziente un trattamento che non

considerano utile al paziente

- i medici potrebbero valutare diversamente la condizione del paziente

sapendo quale trattamento ha ricevuto

- cecità del paziente ( singolo cieco)

- cecità del medico che applica la terapia ( doppio

cieco)

- cecità di chi rileva gli esiti ( triplo cieco)

CONTENIMENTO DELLE

PERDITE

- Il follow-up deve essere il più possibile completo,

cioè riguardare tutti i pazienti entrati nello studio

- Se sono persi al follow-up > 20% dei pazienti, i

risultati non sono attendibili

- I pazienti devono essere analizzati nel gruppo di

assegnazione cioè devono essere evitate esclusioni

dopo la randomizzazione e si deve effettuare

l’analisi intention to treat

Intention to treat analysis

Tutti i pazienti randomizzati devono essere analizzati

nel

gruppo

a

cui

sono

stati

assegnati,

indipendentemente dal fatto che vi siano rimasti

fino alla fine dello studio

- Riflette l’efficacia del trattamento in condizioni reali

- Evita l’autoselezione in base ai benefici e ai fattori

prognostici

- Preserva la confrontabilità dei gruppi mantenendo lo

schema di randomizzazione iniziale

- E’ una analisi conservativa che sottostima gli effetti

(favorevoli o non favorevoli)

21

Pazienti che non aderiscono al trattamento assegnato

Follow up completo

Follow up incompleto

Si conoscono gli esiti

Non si conoscono gli esiti

Devono essere ugualmente

inclusi nell’analisi

Intention to treat

analysis

Analisi del caso peggiore

Se la perdita è del 20% i

risultati sono comunque

inaffidabili

Analisi del caso peggiore

Vengono attribuiti gli esiti “artificialmente”

- Pazienti persi al trattamento: esito negativo

- Pazienti persi al controllo: esito positivo

Se questa analisi conferma i risultati, lo studio è attendibile

DURATA DEL FOLLOW-UP

Il follow-up deve essere sufficientemente lungo

da permettere di osservare l’esito

UGUAGLIANZA DEI CO-TRATTAMENTI

I gruppi dovrebbero essere trattati in modo

uguale ad eccezione dell’intervento sperimentale

22

DIMENSIONE DEL CAMPIONE

La dimensione di uno studio è cruciale per

determinare la significatività statistica dei

risultati e deve essere calcolata a priori in base

ad alcuni parametri:

- la minima differenza che si vuole rilevare tra i 2

trattamenti

- il livello di significatività voluto per respingere

l’ipotesi che i due trattamenti siano uguali (ipotesi

nulla) convenzionalmente alfa=0.05

- il valore della potenza dello studio, ossia la

probabilità di trovare significativa la differenza di

cui sopra convenzionalmente 1-beta (0.20)=80%

- la frequenza dell’esito nel gruppo controllo

Errore alfa o di I tipo

- Consiste nel concludere che c’è una differenza

tra i trattamenti, quando questa non esiste

- Il livello di significatività accettato è 0.05, cioè

si pone convenzionalmente che una differenza non

sia dovuta al caso se p0.05

Rischio del 5% di concludere che A<>B quando in realtà

A=B

Errore beta o di II tipo

- Consiste nel concludere che non vi è differenza

significativa tra 2 misure quando in realtà questa

esiste

- Questo errore è convenzionalmente = 0.20

ovvero corro il rischio del 20% di concludere che

A=B quando in realtà A<>B

1-errore beta= potenza dello studio

23

TIPOLOGIA DI PAZIENTI

Descrizione dei

-Criteri di inclusione/esclusione (giovani, comorbidità, etc.)

-Criteri di diagnosi

-Popolazione da cui è stato scelto il campione

SCHEMA DI TRATTAMENTO

-Dosi e vie di somministrazione

-Tipologia dei co-trattamenti

SETTING

(es. ambulatoriale, ospedale di II livello)

OUTCOMES

SCELTA DEGLI OUTCOMES

Esiti determinati in modo inequivocabile ed oggettivo (hard)

- Mortalità

- Disabilità

- Qualità della vita

Esiti determinati in modo meno certo (soft; surrogati o

sostitutivi)

- Misura di laboratorio

- Segno strumentale (es. riduzione massa tumorale).

Gli esiti surrogati non sempre sono buoni predittori

dell’esito principale

L’uso di un farmaco nella pratica clinica dovrebbe basarsi

su dimostrazioni di efficacia del farmaco sperimentale in

relazione ad esiti hard

RILEVANZA DEI RISULTATI

MISURE

-Misure descrittive degli esiti

-Misure di confronto degli esiti (esprimono

l’efficacia del trattamento)

24

MISURE DESCRITTIVE

Misure assolute

- Frequenza assoluta: n° di soggetti con evento

Misure relative

- Frequenza relativa: rapporto tra n° di soggetti

con evento e totale dei soggetti del singolo gruppo

- Control Event Rate (CER)

- Experimental Event Rate (ERR)

- Odds: rapporto tra n° di soggetti con evento e

soggetti senza evento del singolo gruppo

MISURE DESCRITTIVE DEGLI ESITI

Morti

Vivi

Gruppo Controllo

Gruppo

Sperimentale

40

460

20

480

500

500

Frequenza assoluta= 40

20

Frequenza relativa= 40/500=0.08 (CER)

20/500=0.04 (EER)

Odds=

20/480=0.04

40/460=0.09

MISURE DI CONFRONTO DEGLI ESITI

Significatività statistica

La significatività statistica p<0.05 ci informa che la

differenza trovata non è dovuta al caso, ma non ci

informa sull’entità della differenza

Misure di importanza clinica

Esprimono le differenza statisticamente significative

in una maniera clinicamente utile

Misure Assolute

- Rischio assoluto

- Riduzione assoluta del rischio

- Aumento assoluto del rischio

Misure Relative

-

Rischio Relativo

Riduzione Relativa del Rischio

Aumento Relativo del Rischio

Odd Ratio: rapporto degli odds dei 2 gruppi

25

MISURE ASSOLUTE DI CONFRONTO

DEGLI ESITI

Riduzione assoluta del rischio (ARR):

La differenza in valore assoluto del tasso di eventi

(frequenze relative) tra gruppo di controllo CER e

gruppo sperimentale EER

ARR = CER-EER

Aumento assoluto del rischio (ARI):

Differenza in valore assoluto del tasso di eventi

(negativi) tra gruppo sperimentale EER e gruppo di

controllo CER

ARI = EER-CER

MISURE RELATIVE DI CONFRONTO

DEGLI ESITI

Rischio relativo (RR):

Rapporto tra il rischio di un evento (frequenza

relativa) nel gruppo sperimentale e quello del gruppo

di controllo

RR = EER/CER

Riduzione relativa del rischio (RRR):

Riduzione dell’Incidenza di un evento DOVUTA AL

TRATTAMENTO rispetto al gruppo di controllo

RRR = CER-EER/CER (ARR/CER)

ODDS RATIO (OR):

Rapporto delle odds dell’evento nei due gruppi

OR = ODDS(sperimentale)/ODDS(controllo)

INTERPRETAZIONE DELLE MISURE RELATIVE

Rischio relativo (RR):

RR > 1 significa che il trattamento è sfavorevole

RR < 1 significa che il trattamento è favorevole

RR = 1 nessuna differenza

ODDS RATIO (OR): corrisponde al RR se la

frequenza degli eventi è bassa

OR > 1 significa che il trattamento è sfavorevole

OR < 1 significa che il trattamento è favorevole

OR = 1 nessuna differenza

26

SPERIMENTAZIONE CLINICA

COMMISSIONATA

Trattasi di studio commissionato da un Promotore

esterno (ex. ditta farmaceutica committente)

SPERIMENTAZIONE CLINICA

SPONTANEA

Trattasi di studio proposto dalla UO o da un

Dipartimento o da un singolo sperimentatore

ELEMENTI DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA

Promotore della sperimentazione

Sperimentatore

Dossier per lo sperimentatore

Protocollo

Soggetto

Consenso informato

Comitato Etico

Autorità Competente

Monitor

PROMOTORE DELLA SPERIMENTAZIONE

Una persona, società, istituzione oppure un

organismo che si assume la responsabilità di

avviare, gestire e/o finanziare una

sperimentazione clinica

27

SPERIMENTATORE

Un medico o un odontoiatra qualificato ai

fini delle sperimentazioni, responsabile

dell’esecuzione della sperimentazione clinica

in un dato centro. Se la sperimentazione è

svolta da un gruppo di persone nello stesso

centro, lo sperimentatore responsabile del

gruppo è definito “sperimentatore

principale”

DOSSIER PER LO SPERIMENTATORE

La raccolta di dati clinici e non clinici sul

medicinale o sui medicinali in fase di

sperimentazione che sono pertinenti per lo

studio dei medesimi nell’uomo

PROTOCOLLO

Il documento in cui vengono descritti

l’obiettivo o gli obiettivi, la progettazione,

la metodologia, gli aspetti statistici e

l’organizzazione della sperimentazione, il

termine “protocollo” comprende il protocollo,

le versioni successive e le modifiche dello

stesso

28

SOGGETTO

La persona che partecipa a una

sperimentazione clinica, sia come

destinataria del medicinale in

sperimentazione sia come controllo

CONSENSO INFORMATO

La decisione di un soggetto candidato ad essere incluso in

una sperimentazione, scritta, datata e firmata, presa

spontaneamente, dopo esaustiva informazione circa la

natura, il significato, le conseguenze ed i rischi della

sperimentazione e dopo aver ricevuto la relativa

documentazione appropriata. La decisione è espressa da un

soggetto capace di dare il consenso, ovvero, qualora si

tratti di una persona che non è in grado di farlo, dal suo

rappresentante legale o da un’autorità, persona o

organismo nel rispetto delle disposizioni normative vigenti

in materia. Se il soggetto non è in grado di scrivere, può

in via eccezionale fornire un consenso orale alla presenza

di almeno un testimone, nel rispetto della normativa

vigente

COMITATO ETICO

Un organismo indipendente, composto da personale

sanitario e non, che ha la responsabilità di garantire la

tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei

soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia

di tale tutela, esprimendo, ad esempio, un parere sul

protocollo di sperimentazione, sull’idoneità degli

sperimentatori, sulla adeguatezza delle strutture e sui

metodi e documenti che verranno impiegati per informare i

soggetti e per ottenerne il consenso informato

(osservazione della Buona Pratica Clinica)

29

LA BUONA PRATICA CLINICA

La Buona Pratica Clinica è un insieme di

requisiti in materia di qualità in campo etico

e

scientifico,

risonosciuti

a

livello

internazionale, che devono essere osservati

ai fini del disegno, della conduzione, della

registrazione e della comunicazione degli

esiti della S.C. con la partecipazione di

esseri umani. Il rispetto della buona pratica

clinica garantisce la tutela dei diritti, della

sicurezza e del benessere dei soggetti e

assicura la credibilità dei dati concernenti la

S.C. stessa.

AUTORITA’ COMPETENTE

- Il direttore generale o il responsabile legale delle

strutture sanitarie pubbliche o delle strutture equiparate

a quelle pubbliche, come individuate con decreto del

Ministro della salute, ove si svolge la sperimentazione

clinica

- Il Ministero della salute (casi particolari)

- L’ Istituto superiore di sanità (casi particolari)

MONITOR

La persona che effettua il Monitoraggio dello

studio, ovvero l’attività di supervisione di uno

studio clinico per garantire che questo venga

effettuato, registrato e relazionato in osservanza

del protocollo, delle Procedure Operative

Standard (SOP), della GCP e delle disposizioni

normative applicabili

30

MONITORAGGIO DELLO STUDIO

FINALITA’

La finalità del monitoraggio di uno studio è di

verificare che:

- I diritti ed il benessere dei soggetti siano

tutelati

- I dati riguardanti la sperimentazione siano

accurati, completi e verificabili per mezzo dei

documenti originali

- La

conduzione

della

sperimentazione

sia

conforme a quanto stabilito dal protocollo /

emendamenti approvati, alla GCP e alle disposizioni

normative applicabili

MONITORAGGIO DELLO STUDIO

MONITOR

- I responsabili del monitoraggio devono essere nominati

dal Promotore (Sponsor nel caso sia presente)

- I responsabili del monitoraggio devono essere addestrati

in modo appropriato e devono avere la conoscenza

scientifica e/o clinica richiesta per monitorare la

sperimentazione adeguatamente. Le qualifiche degli

addetti devono essere documentate

- I responsabili del monitoraggio devono possedere un’

approfondita conoscenza del prodotto in sperimentazione,

del protocollo, del modulo per il consenso informato

scritto, di ogni altra informazione scritta destinata ai

soggetti, delle SOP dello sponsor, della GCP e delle

disposizioni normative applicabili

MONITORAGGIO DELLO STUDIO

MONITOR

E’ responsabilità del monitor garantire che

la sperimentazione venga condotta e

documentata in modo appropriato

31

MONITORAGGIO DELLO STUDIO

MONITOR

Il monitor deve verificare che:

- Lo sperimentatore sia in possesso di qualifiche e risorse

adeguate e che queste rimangano tali per tutta la durata

dello studio

- Le strutture, compresi i laboratori, le strumentazioni ed

il personale siano idonei all’ appropriata conduzione della

sperimentazione

- Lo sperimentatore segua il protocollo approvato e tutti

gli eventuali emendamenti approvati dal Comitato Etico

competente

- Tutti i pazienti che partecipano allo studio abbiano

espresso il consenso informato, che il processo per

l’ottenimento dello stesso sia conforme a quanto richiesto

dalla GCP e dal CE e che sia stato ottenuto prima della

partecipazione di ogni soggetto alla sperimentazione

MONITORAGGIO DELLO STUDIO

MONITOR

- Lo sperimentatore stia reclutando solo soggetti idonei

- I documenti originali e altre registrazioni della

sperimentazione siano accurati, completi, costantemente

aggiornati e conservati

- Le schede raccolta dati siano compilate accuratamente

- I dati riportati siano veritieri ed accurati (SDV)

- Il materiale dello studio sia debitamente conservato e

contabilizzato

- Tutti

gli

eventi

avversi/reazioni

avverse

siano

correttamente documentati e riportati

- La documentazione dello studio sia correttamente

archiviata

- Comunicare allo sperimentatore il mancato rispetto del

protocollo delle SOP e della GCP

MONITORAGGIO DELLO STUDIO

La frequenza del monitoraggio dipende dagli

obiettivi, dalla finalità, dalla complessità e dalla

dimensione campionaria dello studio

In particolari circostanze la corretta conduzione

della sperimentazione può essere garantita dal

monitoraggio centralizzato, in associazione a

training, riunioni degli sperimentatori, disponibilità

di procedure scritte

32

MONITORAGGIO DELLO STUDIO

SOURCE DOCUMENT VERIFICATION

Processo che consente di confermare che i

dati riportati nella CRF riflettono

accuratamente le informazioni registrate nei

documenti originali

Scopo

- documentare l’esistenza del soggetto

- convalidare l’integrità dei dati di studi

raccolti

MONITORAGGIO DELLO STUDIO

SOURCE DOCUMENT VERIFICATION

I documenti originali sono documenti clinici /

ospedalieri / ambulatoriali che verificano:

- l’ esistenza del soggetto in studio,

- un esame e/o un’ osservazione,

- la somministrazione

sperimentazione

del

prodotto

in

MONITORAGGIO DELLO STUDIO

DOCUMENTI ORIGINALI

Documenti, dati e registrazioni originali (ad

esempio: cartelle ospedaliere, registri clinici e

amministrativi, note di laboratorio, memoranda,

diari dei soggetti o schede di valutazione,

registrazioni della distribuzione del farmaco, dati

registrati mediante strumentazione automatizzata,

copie e trascrizioni certificate dopo verifica della

loro aderenze all’ originale, microfiches, negativi

di fotografie, microfilm e supporti magnetici,

radiografie, fascicoli dei soggetti e registrazioni

conservate nella farmacia, nei laboratori e nei

dipartimenti medico-tecnici coinvolti nello studio

clinico)

33

EVENTO/REAZIONE AVVERSA

Evento avverso: qualsiasi evento clinico dannoso

che si manifesta in un paziente o in un soggetto

coinvolto in una sperimentazione clinica cui è stato

somministrato un medicinale, e che non ha

necessariamente un rapporto casuale con questo

trattamento

Reazione avversa: qualsiasi reazione dannosa e

indesiderata a un medicinale in fase di

sperimentazione,

a

prescindere

dalla

dose

somministrata

EVENTO/REAZIONE AVVERSA

Evento avverso serio o reazione avversa seria: qualsiasi

evento avverso o reazione avversa che, a prescindere dalla

dose, ha esito nella morte o mette in pericolo la vita del

soggetto, richiede un ricovero ospedaliero o prolunga una

degenza in ospedale, o che determina invalidità o

incapacità gravi o prolungate, o comporta un’anomalia

congenita o un difetto alla nascita

Reazione avversa inattesa: una reazione avversa di natura

e gravità non prevedibili in base alle informazioni relative

al prodotto (per es. a quelle riportate nel dossier per lo

sperimentatore se il prodotto è in sperimentazione o, nel

caso di un prodotto autorizzato, nella scheda delle

caratteristiche del prodotto)

LA RICERCA SPERIMENTALE

STUDIO DI ACCURATEZZA

DIAGNOSTICA

34

Standards for Reporting Diagnostic Accuracy-STARD

Il Reclutamento dei soggetti inclusi è basato su una Serie Consecutiva di Pazienti (Prospettico)

Il Test di Riferimento Diagnostico Deve essere applicato a Tutti i soggetti inclusi nel confronto

L’intervallo di Esecuzione dei due tests (gold standard e test da validare) deve essere sufficientemente

breve da escludere ragionevolmente un cambiamento della condizione da diagnosticare

35

36

L’esecuzione/interpretazione del test deve avvenire in assenza della

conoscenza di altri dati clinici

37

38

39

40

41

42

43

- Pre-test Probability (Probabilità che il Pz abbia la

malattia sui dati di letteratura oppure su ns esperienza

con gold standard)

(VP+FN)/(VP+FN+FP+VN)

- Pre-test odds

Prevalence/(1-Prevalence)

- Post-test-odds

Pre-test odds x Likelihood Ratio

- Post-test Probability (Probabilità che il Pz positivo al

test sia malato)

Post-test odds/(Post-test odds + 1)

• The revised CONSORT Statement for

Reporting Randomized Trials: Explanation

and Elaboration (http://www.consortstatement.org)

• http://www.equator-network.org/reportingguidelines/stard.

44