ISSN 1826-7920

7-8

I SENTIERI DELLA RICERCA

� 30,00

78

I

SENTIERI

DELLA RICERCA

rivista di storia contemporanea

Del Boca

Gregori

Scaglione

Cresti

Clodomiro

Lenci

Baccelli

Pipitone

Morone

Zilio

Dondi

Costa

Boggero

Fabei

Rochat

Labanca

Benardelli

Fontana

Romandini

Capra Casadio

Germinario

settembre 2008

EDIZIONI CENTRO STUDI “PIERO GINOCCHI” CRODO

I SENTIERI DELLA RICERCA

rivista di storia contemporanea

EDIZIONI CENTRO STUDI “PIERO GINOCCHI” CRODO

I Sentieri della Ricerca

è una pubblicazione del Centro Studi Piero Ginocchi, Crodo.

Direttore

Angelo Del Boca

Condirettori

Giorgio Rochat, Nicola Labanca

Redattrice

Severina Fontana

Comitato scientifico

Marina Addis Saba, Aldo Agosti, Mauro Begozzi, Shiferaw Bekele, Gian

Mario Bravo, Marco Buttino, Giampaolo Calchi Novati, Vanni Clodomiro,

Basil Davidson, Jacques Delarue, Mirco Dondi, Angelo d’Orsi, Nuruddin

Farah, Edgardo Ferrari, Mimmo Franzinelli, Sandro Gerbi, Francesco

Germinario, Mario Giovana, Claudio Gorlier, Mario Isnenghi, Lutz

Klinkhammer, Nicola Labanca, Vittorio Lanternari, Marco Lenci, Aram

Mattioli, Gilbert Meynier, Pierre Milza, Renato Monteleone, Marco

Mozzati, Richard Pankhurst, Giorgio Rochat, Massimo Romandini,

Alain Rouaud, Gerhard Schreiber, Francesco Surdich, Nicola Tranfaglia,

Jean Luc Vellut, Bahru Zewde

La rivista esce in fascicoli semestrali

Direttore Angelo Del Boca

Editrice: Centro Studi Piero Ginocchi

Via Pellanda, 15 - 28862 Crodo (VB)

Stampa: Tipolitografia Saccardo Carlo & Figli

Via Jenghi, 10 - 28877 Ornavasso (VB)

e-mail: [email protected]

N. 7/8 - 1° Sem. 2008

Numero di registrazione presso il Tribunale di Verbania: 8, in data 9 giugno 2005

Poste italiane spa

Sped. in a.p. D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1

Prezzo di copertina � 30,00

Abbonamento annuale � 25,00

Abbonamento sostenitore � 100,00

C.C.P. n. 14099287 intestato al Centro Studi Piero Ginocchi

via Pellanda, 15 - 28862 Crodo (VB)

causale abbonamento: ISDR

La pubblicazione di questa rivista

è stata possibile grazie al contributo di:

Provincia del

Verbano Cusio Ossola

Comune di Crodo

Sommario

7

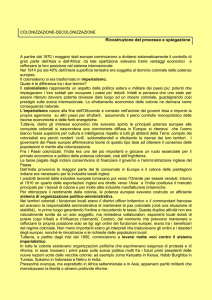

L’Africa in copertina e un nuovo modello di italiano

di Angelo Del Boca

guerre e guerriglie

17

La posizione inglese durante il conflitto italo-turco (1911-12).

La campagna di stampa sul «Times»

di Barbara Gregori

41

La mia campagna d’Africa

di Giuseppe Scaglione

81

Dalla seconda occupazione inglese della Cirenaica alla fine della presenza italiana nella Libia orientale in alcuni documenti d’archivio inediti

di Federico Cresti

la politica coloniale

103

161

Le colonie italiane nel carteggio del ministro Colosimo (1916-1919)

di Vanni Clodomiro

Riflessi coloniali sulla toponomastica urbana italiana.

Un primo sondaggio

di Marco Lenci e Sergio Baccelli

183

Foto di gruppo.

Ritratti di ufficiali coloniali

di Cristiana Pipitone

205

La nuova Italia e le ex colonie nell’opera e nelle carte di Giuseppe Brusasca

di Antonio M. Morone

241

La politica tedesca per l’Africa a servizio della riunificazione

di Francesca Zilio

il razzismo

281

Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio

e sulla stampa (1935-36)

di Mirco Dondi

333

‘Classi pericolose’ e ‘razze inferiori’:

la sovranità e le sue strategie di assoggettamento

di Pietro Costa

Africa e dintorni

353

Omar El Mukhtar.

La costruzione della sua memoria ed il gruppo insurrezionale che ne porta il nome

di Marco Boggero

379

La marcia del Marocco verso l’indipendenza.

Il nazionalismo marocchino dalle origini alla seconda guerra mondiale

di Stefano Fabei

423

Non c’erano «giovani turchi» nelle forze armate fasciste

di Giorgio Rochat

439

Un Oltremare wikizzato

di Nicola Labanca

445

L’isola che non c’è: Libertalia

di Mainardo Benardelli

rassegna bibliografica

449

Schede

467

notizie sugli autori di questo numero

L’Africa in copertina

e un nuovo modello di italiano

di Angelo Del Boca

1. Questo numero doppio della rivista è dedicato interamente all’Africa

e al colonialismo, vecchio e nuovo. Ancora una volta, in questa prima metà

del 2008, il continente nero ci inonda di notizie, raramente positive, quasi

sempre a convalidare la convinzione che sia un’autentica polveriera e un

terreno di scontro fra potenze straniere e multinazionali che si contendono

il controllo delle risorse energetiche e dei metalli preziosi.

Il rapporto della Banca Mondiale per il 2007 annunciava, con grande

risalto, che 44 Paesi del continente africano rivelavano per la prima volta

di seguire «lo sviluppo economico del resto del mondo progredito». Anche per il 2008 la Banca Mondiale si mostrava ottimista prevedendo una

crescita del 5,4 per cento. In effetti era la prima volta dal 1960, l’anno

delle indipendenze africane, che il continente nero faceva parlare di sè in

maniera positiva. Ma c’era da fidarsi della Banca Mondiale che in Africa,

notoriamente, ha fatto più guasti che benefici?

È vero che in qualche angolo del continente si sta registrando qualche

progresso. Nel Mali, ad esempio, i Comitati civici nati nei villaggi stanno

combattendo la corruzione e lottano per costruire la democrazia dal basso.

È vero che Soweto, la più miserabile delle township ai tempi della segregazione razziale, si sta miracolosamente trasformando. È anche vero che

la Dakar di Abdulaye Wade è un cantiere infinito e che Kigali, la capitale

del Rwanda, il paese del genocidio, sta diventando la città più ordinata e

pulita del continente. È anche vero che i casi di aids diminuiscono e che è

più facile rifornirsi di medicinali a buon mercato. E che almeno tre Paesi,

Nigeria, Angola e Malawi, sono riusciti a cancellare i propri debiti.

Ma l’ottimismo della Banca Mondiale è eccessivo e sospetto. In realtà

all’origine della crescita sono il petrolio e le materie prime, i cui prezzi hanno subito una formidabile impennata. Ma se ciò può aumentare il potere

d’acquisto di ristrettissimi ceti urbani, non offre alcun beneficio alle grandi

7

Angelo Del Boca

masse contadine e urbane. Purtroppo non c’è un reale sviluppo quando

quasi tutti i Paesi del continente africano continuano a subire il peso del

debito con l’estero e sono strangolati dagli interessi esosi. La vera rinascita

dell’Africa non è per oggi e neppure per domani. Possiamo parlare di un

continente in movimento, ma non di un’Africa sfiorata dal benessere. Si

tenga sempre presente che l’Africa è ancora molto lontana dalle grandi

economie del pianeta. La sua partecipazione al commercio mondiale non

supera il 2 per cento. Ha dunque ancora bisogno dell’aiuto dei paesi più

evoluti. Ma un sostegno sincero, disinteressato, non motivato da calcoli

spregevoli.

Al contrario, come ricorda il sociologo senegalese Aly Baba Faye, le

responsabilità e gli appetiti dell’Occidente sono molto evidenti. «L’elevata

conflittualità – riferisce – è alimentata da fattori di diversa natura e caratterizzata sovente dalla presenza di scontri armati di respiro regionale. Le

ricchezze del continente attirano gli appetiti di grandi potenze straniere

e delle multinazionali. Sul suolo africano si gioca una partita geopolitica

diversa da quella della Guerra fredda. Sono cambiati i termini della contesa. In campo non ci sono più le ex potenze coloniali ma le potenze globali

come gli USA e la Cina. L’oggetto del contendere è il controllo delle risorse

energetiche, il petrolio soprattutto»1. Secondo alcune Ong britanniche, le

guerre locali, che hanno coinvolto 23 dei 53 paesi africani, hanno bruciato

un totale approssimativo di 284 miliardi di dollari, in pratica il totale degli

aiuti forniti all’Africa nello stesso periodo.

L’elenco dei conflitti in atto nel 2008 è nutrito, inquietante. Nel Darfur, dove nel totale silenzio sono state uccise centinaia di migliaia di persone, sta per arrivare, ma con troppo ed ingiustificato ritardo, la missione di peacekeeping dell’Unione europea e dell’Unione africana. In Kenya,

l’annuncio della netta vittoria di Mwai Kibaki nelle elezioni presidenziali

ha scatenato una lotta intertribale che ha causato mille morti e decine di

migliaia di feriti. Nella Somalia continuano gli scontri fra le truppe etiopiche, giunte in soccorso al governo transitorio di Nur Hassan Hussein, e

le Corti islamiche. Nella sola Mogadiscio si contano, in un anno, oltre 7

mila morti, mentre l’esodo dei civili, che investe mezzo milione di somali,

non cessa. Si aggiunga, per completare il quadro di questo paese in pieno

sfacelo, che le coste della Somalia sono infestate da bande di pirati che nel

solo 2007 hanno messo a segno 31 attacchi.

Nel Ciad il governo del presidente Deby è sempre contestato. Il 2 feb8

L’Africa in copertina e un nuovo modello di italiano

braio colonne motorizzate di ribelli che partivano dal confine con il Sudan

hanno investito la capitale N’djamena provocando un bagno di sangue.

Nello Zimbabwe, nonostante che il dittatore Robert Mugabe abbia perso

le elezioni, è riluttante a cedere il potere e lancia i suoi sostenitori contro le

fattorie ancora gestite da bianchi. Incerta, poi, la pace in Costa d’Avorio,

dopo cinque anni di guerra civile. Così come è in pericolo la «pace armata» fra Etiopia ed Eritrea, entrambe scontente dei risultati dell’armistizio

siglato ad Algeri. Si continua anche a combattere nelle province congolesi

che confinano con Uganda, Ruanda e Burundi, nonostante l’accordo di

pace del 2006.

Agli scontri tribali e confessionali si aggiunge, in questi ultimi mesi, lo

spettro della fame. Il raddoppio, in un anno, del prezzo del grano e del riso, pone in estrema difficoltà almeno venti paesi dell’Africa sub-sahariana,

già penalizzati dall’aumento del petrolio che incide sul costo dei trasporti.

Ma anche l’Africa del Nord, seppure con economie più sviluppate, risente

della crisi alimentare, come denunciano le rivolte scoppiate in Tunisia e

in Egitto. La Libia, nonostante abbia incrementato la produzione agricola

grazie al «Grande fiume artificiale», sta trattando con l’Ukraina un accordo

che garantisca a Tripoli i cereali prodotti su 100 mila ettari del Bassopiano

del Dnepr. La fame e le guerre stanno spingendo le popolazioni contadine

nei grandi centri urbani, creando nuovi ed irrisolvibili problemi. Nel 1960,

in tutta l’Africa sub-sahariana, c’era una sola città con più di un milione di

abitanti, Johannesburg. Oggi le megalopoli africane sono una quarantina

e Lagos, in Nigeria, ha superato gli 11 milioni di abitanti. A complicare

la situazione, l’Africa, nonostante tutti i mali di cui è afflitta, sta vivendo

una crescita demografica unica al mondo. Secondo John May, il demografo della Banca Mondiale, la popolazione africana passerà, entro il 2050,

da 769 milioni a 2 miliardi, vale a dire il 19 per cento della popolazione

mondiale2. Si aggiunga, ai mali endemici dell’Africa, quelli provocati dagli stessi africani, con la diffusa corruzione dei potenti e il loro indebito

arricchimento. Da un’inchiesta aperta a Parigi sui lussi francesi di alcuni

capi di Stato africani, è emerso che il presidente del Gabon, Omar Bongo

Ondimbo, possiede in Francia trentatre beni immobiliari, fra i quali un

alloggio sui Champs-Elysées del valore di 18 milioni di euro. L’inchiesta

menziona anche la moglie del presidente del Congo, Sassou Nguesso, che

ha acquistato a Parigi, per i figli, appartamenti per 6 milioni di euro. Non

sfuggono al censimento della brigata finanziaria anche i presidenti della

9

Angelo Del Boca

Guinea Equatoriale, Teodoro Obiang, del Burkina Faso, Blaise Campaoré,

dell’Angola, Eduardo Dos Santos. Alle ville, ai castelli, agli appartamenti vanno aggiunte le automobili di lusso: Ferrari, Aston Martin, Bugatti,

Mercedes, Maybach, Rolls Royce3.

Com’era diverso, da questi meschini reucci africani, il martinicano

Frantz Fanon, l’autore dell’indimenticabile Les damnés de la terre, un autentico manifesto politico del Terzo Mondo. A pochi giorni dalla morte per

leucemia, scriveva all’amico Roger Tayeb: «Ciò che mi avviliva, qui a letto,

mentre sentivo andarsene col sangue le mie ultime forze, non era il fatto di

morire, ma di morire a Washington di leucemia, mentre avrei potuto morire tre mesi fa davanti al nemico, poichè sapevo di avere questo male. Noi

non siamo nulla su questa terra, se non siamo anzitutto i servi di una causa, della causa dei popoli, della causa della giustizia e della libertà. Vorrei

che lei sapesse che anche quando i medici mi avevano già condannato, io

continuavo ancora nella nebbia a pensare al popolo algerino, ai popoli del

Terzo Mondo, e se ho resistito, è stato per loro»4. Fanon aveva previsto, con

estrema chiarezza, l’affermarsi in Africa di una borghesia di compradores,

che si sarebbe accordata con il colonialismo rallentando l’emancipazione

delle popolazioni africane. E non aveva risparmiato denunce e condanne.

2. Il numero 7/8 di «Sentieri della ricerca» comprende sedici saggi divisi

in quattro sezioni Guerre e guerriglie, La politica coloniale, Il razzismo, Africa e dintorni. Tra gli interventi più rilevanti segnaliamo quello di Antonio

M. Morone dedicato ai lavori dell’AFIS (Amministrazione Fiduciaria Italiana) per portare in un decennio la Somalia all’indipendenza. Il compito

era sicuramente difficile, perchè l’Italia aveva fatto ben poco per sviluppare

la più povera fra le sue colonie. Ma anche il mandato dell’ONU, che si poteva giudicare come un esame di riparazione, non ha dato i risultati sperati.

E gli effetti disastrosi si vedono soprattutto oggi che la Somalia ha perso la

qualifica di Stato sovrano ed è diventata il terreno di uno scontro furioso

fra truppe etiopiche e Corti islamiche.

Di notevole interesse sono anche le memorie dell’artigliere Giuseppe

Scaglione, detto «Pinot», raccolte da Marco Cavallarin. Con grande umiltà, unita ad una straordinaria lucidità venata di autoironia, questo contadino di Santo Stefano Belbo racconta i suoi cinque anni di guerra (prima sul

fronte francese, poi nell’Africa del nord) e la prigionia negli Stati Uniti. Il

periodo più difficile lo vive ad El Alamein, quando si accorge che i cannoni

10

L’Africa in copertina e un nuovo modello di italiano

degli inglesi hanno una gittata di 12 chilometri e quelli italiani soltanto di

9. «Noi, per arrivare a sparare addosso a loro – ricorda – dovevamo fare tre

chilometri sotto il loro tiro». «Pinot» rivela una grande ammirazione per il

generale Rommel, che vedeva quasi ogni giorno «in piedi sulla macchina

scoperta, in piedi col binocolo, e guardava gli inglesi e non si abbassava,

entrava nel fumo delle granate che gli scoppiavano intorno. Niente, era

immortale quell’uomo».

Lavorando sui documenti inediti dell’Archivio politico del ministero

degli Esteri della Repubblica Federale Tedesca, Francesca Zilio ha potuto

ricostruire, per la prima volta, la politica di Bonn nei confronti dell’Africa,

in modo particolare delle sue ex colonie, il Togo e il Camerun. «Gli africani – sosteneva il cancelliere Brandt – sanno valutare che noi cooperiamo

con loro senza porre condizioni politiche. Noi capiamo che essi vogliono

organizzare il loro ordinamento interno sulla base delle loro particolarità

africane. Capiamo anche il loro desiderio di perseguire una politica estera indipendente, senza farsi trascinare nei conflitti delle grandi potenze.

Ci aspettiamo però altrettanta comprensione per la questione essenziale

del popolo tedesco, l’unità nella libertà»5. In altre parole Bonn usava la

cooperazione bilaterale per difendere e favorire la riunificazione delle due

Germanie, applicando la dottrina Hallstein.

Viaggiando nel Medio Oriente e lavorando negli archivi di alcune università americane, Marco Boggero ha potuto valutare l’immensa fortuna

di cui gode ancora oggi Omar al-Mukhtàr, il capo della resistenza antiitaliana in Cirenaica, fatto impiccare da Graziani nel 1931, nel lager di

Soluch, alla presenza di 20 mila confinati fatti affluire dagli altri campi

di concentramento. Nel nome di Omar si combattono oggi nel Vicino

Oriente le lotte più sanguinose, ma non sempre interpretando i veri valori

sostenuti dal vicario di re Idris as-Sanusi.

Fra i saggi più singolari citiamo inoltre quello di Marco Lenci, dedicato

alla toponomastica coloniale in Italia, e quello di Mirco Dondi sulle tecniche impiegate dal fascismo per imporre il mito della razza. Nicola Labanca,

dal canto suo, viaggiando su Wikipedia, si è accorto che la voce sulla storia

del colonialismo italiano pecca di omissioni e di storture e andrebbe riscritta. Per finire Stefano Fabei ci informa, nel suo saggio ricco di sorprese,

che a tenere a battesimo il nazionalismo marocchino sono stati i nazisti, in

funzione anti-alleati, nel corso della 2ª guerra mondiale.

11

Angelo Del Boca

3. Anche se questo numero della rivista è dedicato all’Africa, non possiamo sottacere il significato delle ultime elezioni politiche del 13-14 aprile

2008, che possono impartire una decisa svolta dai risultati inquietanti.

Ci permettiamo quindi di formulare alcune riflessioni a caldo. Come ha

titolato in prima pagina «l’Unità», il 15 aprile, Torna Berlusconi, comanda

Bossi. Il PD sfiora il 34%. Crolla l’Arcobaleno6. Dieci parole per annunciare una disfatta, che supera le previsioni più pessimistiche. E non ci può

confortare il fatto che Veltroni abbia sfiorato il 34 per cento dei voti e

che alla Camera i partiti siano scesi da 30 a 4, quando pensiamo che per

anni (cinque o forse dodici se il Cavaliere vorrà scalare anche il Quirinale)

saremo tormentati dalla sua immagine, ripetuta in maniera continua, ossessiva, orwelliana, nei telegiornali, nei quotidiani, nei settimanali, con il

corredo di dichiarazioni e poi di rituali smentite, di promesse e di battute

da cabarettista.

Ciò che ci stupisce e ci ferisce è che diciassette milioni di italiani abbiano potuto dare il loro voto ad un multimiliardario padrone di tv, di modestissima cultura, dagli atteggiamenti clowneschi, che intende la politica

come puro e cinico esercizio del potere, e che ha dedicato un’intera legislatura a varare leggi ad personam per scansare i giudici e tutelare i propri

interessi. Come ricorda l’autorevole «Wall Street Journal», un quotidiano

sicuramente non «comunista», Berlusconi «è stato al centro di più di una

dozzina di inchieste giudiziarie e ha subito almeno sei processi per reati che

vanno dall’evasione fiscale alla corruzione di giudici. Altrove vicende giudiziarie di questo genere avrebbero messo fine ad una carriera politica»7.

Ma non c’è bisogno di rivangare il passato per stabilire l’assoluta inaffidabilità dell’uomo di Arcore. È sufficiente osservare come si è comportato

durante quest’ultima campagna elettorale. Il 10 marzo, in mezzo alle ovazioni dei suoi sostenitori, faceva a pezzi il programma del Partito Democratico. Il 2 aprile attaccava duramente il Quirinale ipotizzando che la sua

vittoria alle urne avrebbe potuto portare all’uscita di scena del capo dello

Stato Giorgio Napolitano. Il giorno dopo chiedeva la perizia psichiatrica

per i magistrati che indagano. Ma il fatto più clamoroso e rivoltante era

la proclamazione ad eroe di Vittorio Mangano, il finto stalliere di Arcore,

condannato all’ergastolo per associazione mafiosa, per il motivo che non

aveva fatto il suo nome e quello di Dell’Utri durante i processi subiti. Per

questi e molti altri episodi siamo sempre di più convinti che abbia ragione

il «The Economist» quando sostiene che Berlusconi è assolutamente ina12

L’Africa in copertina e un nuovo modello di italiano

datto (unfit) a governare una nazione.

La vittoria del Partito del popolo delle libertà è tanto più pericolosa in

quanto si basa sul netto e determinante apporto della Lega nord, che sogna

una Padania inesistente, venera l’ampolla del dio Po, vanta il legame storico e culturale con i celti, ed è sicuramente un partito populista, xenofobo,

secessionista e antieuropeo. Il 6 aprile, dopo aver minacciato di imbracciare i fucili contro la «canaglia romana», Umberto Bossi soggiungeva: «La

sinistra è fatta di canaglie, luride canaglie. Delinquenti, state molto attenti,

che i padani non hanno paura di voi, vi pigliamo per il collo. Carogne,

tornate nella fogna, lì è il vostro posto»8. C’è gente pronta a giurare (Berlusconi compreso) che dietro a questo Bossi becero e delirante c’è un politico

di razza, al quale si può affidare anche un ministero. Ci permettiamo di

dubitare quando ricordiamo a quale miserabile ufficio ha delegato la nostra

bandiera nazionale.

È ben difficile con alleati del genere (fra l’altro hanno già presentato un

conto salatissimo al PDL e ottenuto ben quattro ministeri), che Berlusconi

possa raggiungere l’obiettivo che ha illustrato a «Sky TG-24»: «Voglio restare nella storia del mio paese come uno statista che lo ha cambiato»9. Per

ora, dello statista, non ha proprio nulla, a partire dal linguaggio, che spesso

scade nel turpiloquio. E comprendiamo l’amaro sfogo di Luciano Comida,

quando scrive all’«Unità»: «Sono stufo di venir insultato da questo ometto

arrogante che nel corso degli anni ci ha definiti coglioni, ladri, falsificatori di elezioni, stalinisti, dementi, faccia di merda, prostitute e comunisti,

idioti [...]. Basta, per favore, basta. Diamoci un paese civile»10.

A pochi giorni dalle elezioni è giunto il 25 aprile, una festività nazionale che abbiamo sempre atteso con gioia, e non soltanto perchè abbiamo

dato il nostro modesto contributo alla guerra di liberazione. Ma quest’anno, più che in passato, si è cercato in tutti i modi di infangare questa data e

la resistenza nel suo complesso. Basti guardare le prime pagine dei giornali

vicini al PDL. «Il Giornale» titola 25 aprile, in piazza con rancore. «Libero»

titola La festa dei banditi. E «Il Secolo» scrive: Il 25 aprile si è abolito da

solo. E che dire di Berlusconi che esalta «chi combatté per la libertà contro

la tirannia»11 e poi, nello stesso giorno, riceve Ciarrapico che vanta pubblicamente la sua nostalgia per il fascismo.

Per fortuna, a difendere la resistenza dagli insulti e dalle negazioni, è

intervenuto il capo dello stato, Giorgio Napolitano, che ha precisato, fra

l’altro, nel suo intervento a Genova «È possibile e necessario raccontare

13

Angelo Del Boca

la Resistenza, coltivarne la storia, senza sottacere nulla, “smitizzare” quel

che c’è da “smitizzare”, ma tenendo fermo un limite invalicabile rispetto

a qualsiasi forma di denigrazione o svalutazione di quel moto di riscossa

e riscatto nazionale cui dobbiamo la riconquista anche per forza nostra,

dell’indipendenza dignità e libertà della Nazione italiana»12.

Sessantatre anni fa, in un mattino livido e piovoso, componevo nella

cassa la salma di Nino Botti, un partigiano ventenne assassinato dai fascisti

alle porte di Piacenza, mentre la libertà del paese era a portata di mano. Se

il bibliofilo Dell’Utri manterrà la promessa, «i libri di storia, ancora oggi

condizionati dalla retorica della Resistenza, saranno revisionati. Questo è

un tema del quale ci occuperemo con particolare attenzione»13. Il che significa, caro Nino, tu che hai affrontato da solo un carro armato balzando

fuori dal Canale della fame, che dovrai uscire dai libri di storia per far

posto ad un altro eroe, lo stalliere Vittorio Mangano, che ai processi a lui

intentati si cucì la bocca. Abbiamo proprio toccato il fondo!

Post-scriptum - Con il rituale, italico servilismo, molti commentatori ci

rassicurano che il Berlusconi-ter sarà più liberale, più conciliante, disposto

a dialogare con l’opposizione, molto diverso dal presidente del consiglio

del 2001. Insomma, un autentico uomo di Stato, che giura «di non andare

a letto la sera senza aver realizzato qualcosa di positivo per gli italiani»14.

Ci permettiamo di dissentire dai giudizi di questo esercito di chiosatori,

che si affanna per salire sul carro del vincitore, mentre condividiamo il

parere della «Suddeutsche Zeitung», quando scrive: «Le sue affermazioni

in campagna elettorale fanno temere che Berlusconi voglia nuovamente

usare il suo potere per combattere la giustizia, rendere sicuro il suo potere

mediatico, coltivare il suo ego. In campagna elettorale ha promesso di voler

risanare il Paese, ma l’esperienza insegna a non credergli»15.

Altrove abbiamo espresso la nostra viva preoccupazione che Berlusconi

possa portare a termine il suo disegno di creare un nuovo modello di italiano, un chiaro prodotto del consumismo, dell’ignoranza e dell’egoismo16.

Questo modello di italiano predilige, tra i programmi politici, quello che

contempla la riduzione (per non dire l’estinzione) delle tasse, quasi esse

fossero una punizione e non il contributo del cittadino alla vita e al miglioramento del Paese; il blocco dell’immigrazione, in maniera drastica e

selvaggia; una decisa riforma del sistema giudiziario, in modo particolare

per la sua azione inquisitoria; il mantenimento ad oltranza della sicurezza,

14

L’Africa in copertina e un nuovo modello di italiano

anche a costo di ricorrere a ronde abusive. E poiché non viene incoraggiato

a dare importanza all’integrità, alla trasparenza, all’onestà dei leader politici, non è neppure interessato al rinnovamento morale del Paese e a una

legge che blocchi il conflitto di interessi. Gli strumenti mediatici, e ora

anche politici, per costruire questa nuova identità nazionale Berlusconi

li ha tutti. Ed ora ha anche il tempo dalla sua parte. E lo sconcerto e lo

smarrimento degli sconfitti.

«Le rauche invettive di Beppe Grillo – commenta dal canto suo Eugenio

Scalfari – completano il quadro di una società che sembra avere smarrito

ogni bussola, ogni orientamento, ogni immagine di sè, ogni memoria del

suo passato ed ogni progettualità del suo futuro. Si va avanti alla giornata

senza timone e senza stelle»17.

Torino, 1° maggio 2008

Note al testo

1

«l’Unità», 31 dicembre 2007. Cit. nell’articolo di Toni Fontana, Africa. 300 miliardi di dollari

inghiottiti per farsi la guerra.

2

«Le Monde», 17 dicembre 2007: Afrique: le grand rattrapage démographique.

3

«Le Monde», 31 gennaio 2008.

4

Cit. in Renate Zahar, il pensiero di Frantz Fanon e la teoria dei rapporti tra colonialismo e alienazione, Feltrinelli, Milano l970, p. 16.

5

Francesca Zilio, La cooperazione allo sviluppo tedesca a livello bilaterale e comunitario durante

la Guerra fredda, a servizio della riunificazione, tesi di Storia delle relazioni internazionali, Università degli studi di Trieste, anno accademico 2005-2006, p. 35.

6

«l’Unità», 15 aprile 2008.

7

«The Wall Street Journal», 8 aprile 2008.

8

«Corriere della Sera», 7 aprile 2008. Il 29 aprile, giorno di riapertura del Parlamento, Bossi

reiterava le sue minacce: «Questa è l’ultima occasione: o si fanno le riforme o scoppia un casino. Se la sinistra vuole scendere in piazza, abbiamo trecentomila uomini, trecentomila martiri

pronti a battersi. E non scherziamo, mica siam quattro gatti. Verrebbero giù anche dalle montagne. E verrebbero con i fucili, che son sempre caldi» («Corriere della Sera», 30 aprile 2008).

9

«la Repubblica», 15 aprile 2008.

10

«l’Unità», 31 marzo 2008.

15

Angelo Del Boca

11

«la Repubblica», 26 aprile 2008: Berlusconi: «Festa di pacificazione, ma vanno capiti i ragazzi

di Salò».

12

«l’Unità», 26 aprile 2008: La Resistenza salvò l’Italia.

13

«la Repubblica», 9 aprile 2008.

14

Ivi, 15 aprile 2008: Il Cavaliere trionfa in TV: «Ora voglio passare alla storia».

15

«Suddeutsche Zeitung», 14 aprile 2008.

16

Angelo Del Boca, Italiani, brava gente?, Neri Pozza editore, Vicenza 2005, pp. 302-03.

17

«la Repubblica», 27 aprile 2008: Lo specchio d’Italia è sempre più rotto.

16

guerre e guerriglie

La posizione inglese durante il conflitto italo-turco

(1911-12). La campagna di stampa sul «Times»

di Barbara Gregori

1. Sin dagli anni ottanta del XIX secolo l’Italia, delusa per la perdita

della Tunisia che la Francia si era accaparrata, aveva rivolto le sue aspirazioni alle regioni nord africane della Tripolitania e della Cirenaica, allora

province ottomane. La vicinanza all’Italia, la presunta fertilità del suolo e

abbondanza di risorse minerarie, la necessità di trovare uno sbocco all’emigrazione, la congiuntura internazionale e il desiderio di dimostrare il proprio status di grande potenza, assieme al fatto che quelle regioni africane

erano le uniche non ancora colonizzate da Europei, furono le ragioni principali che persuasero il governo italiano a conquistare la cosiddetta «quarta

sponda».

Inviato il 28 settembre 1911 un ultimatum di ventiquattrore ore alla

Porta, non avendo ricevuto risposta tale da soddisfare le richieste italiane

ivi contenute, s’intrapresero subito le prime operazioni militari nell’Adriatico seguite pochi giorni dopo dallo sbarco del contingente italiano a Tripoli. La guerra si protrasse per dodici mesi e fu caratterizzata da una rapida

conquista dei maggiori centri costieri e da una lunga fase di stasi e d’incertezza, in cui il nostro esercito tentò invano di accattivarsi le simpatie della

popolazione araba e di penetrare l’interno. Dopo l’occupazione italiana del

Dodecaneso e l’attacco ai forti dei Dardanelli, nel luglio 1912, in Svizzera, le delegazioni italiana e turca avviarono i negoziati di pace. Questa fu

firmata il 15 ottobre 1912 ad Ouchy e sancì la perdita della sovranità turca sulle regioni della Tripolitania e Cirenaica, già annesse unilateralmente

dall’Italia nel novembre 1911.

Oltre che sul piano militare, la guerra procurò all’Italia seri problemi

sul piano internazionale, dove l’opinione pubblica delle maggiori potenze

europee s’indignò di fronte all’azione italiana e mantenne un atteggiamento decisamente ostile per tutta la durata del conflitto, ponendo in serio

17

Barbara Gregori

imbarazzo i rispettivi governi. Le grandi potenze giudicarono la dichiarazione di guerra italiana un «atto di pirateria», indignandosi per il mancato

preavviso concesso dall’Italia e l’infondatezza delle sue pretese; d’altro canto, offrirono fin dall’inizio i loro buoni uffici per mediare tra i belligeranti

e valutare le basi per potenziali accordi di pace, ma reciproci sospetti e

gelosie invalidarono ogni proposta sul nascere. L’Inghilterra, in particolare,

tentò di mantenere quell’attitudine di rigorosa neutralità dichiarata sin

dall’inizio del conflitto e il Foreign Office si rifiutò di prendere in considerazione qualunque proposta potesse indispettire l’uno o l’altro degli avversari. L’opinione pubblica, invece, non risparmiò le sue critiche al modo in

cui la guerra fu condotta e la stampa europea fu prodiga di giudizi affatto

lusinghieri sull’esercito italiano.

Questo saggio, parte di un più ampio lavoro di ricerca volto a chiarire

il ruolo della Gran Bretagna durante il conflitto italo-turco del 1911-12, si

propone di analizzare l’atteggiamento del governo e della stampa britannici di fronte a quello che fu considerato un vero e proprio «colpo di mano»

italiano.

2. Durante l’estate del 1911 il ministro degli esteri italiano, il marchese

di San Giuliano, tentò di capire quali sarebbero state le reazioni delle principali potenze europee di fronte ad un conflitto italo-turco. Ebbene, fino

allo scoppio del conflitto, le potenze manifestarono più o meno apertamente il loro consenso alla guerra di Libia, ma quando essa venne effettivamente dichiarata, la stampa, l’opinione pubblica, nonché i governi europei

rimasero esterrefatti ed irritati verso l’Italia e reagirono violentemente.La

stampa europea, soprattutto inglese e tedesca, si accanì contro l’Italia, la cui

azione fu giudicata aggressiva e riprovevole, se non addirittura ripugnante.

Il giudizio dei governi, anche quelli che si erano mostrati più benevoli verso l’Italia, rispecchiava in sostanza quello della stampa: innanzitutto erano indignati perché l’Italia si era limitata ad avvisarli poche ore

prima dello scoppio del conflitto, in particolare si era guardata bene dal

consultare le alleate della Triplice, violandone in questo modo lo spirito;

in più, questa dichiarazione appariva assolutamente infondata, anzi, un

vero e proprio «atto di pirateria», data la disponibilità turca a concedere

qualunque beneficio economico l’Italia avesse desiderato in Tripolitania.

Invano di San Giuliano cercò di giustificare l’intervento italiano davanti

all’opinione pubblica e rimuovere tutte le paure riguardo uno sconvolgi18

La posizione inglese durante il conflitto italo-turco

In questa e alle pagine seguenti

Cartoline di propaganda.

Raccolta Angelo Del Boca

mento dello status quo in Europa: il 28 settembre aveva informato gli stati

balcanici che l’Italia avrebbe appoggiato l’integrità della Turchia europea e

aveva inviato alle grandi potenze una lunga lista di lagnanze nei confronti

della stessa. L’Europa, però, rifiutò di essere rassicurata e continuò a criticare il comportamento italiano1.

Vediamo ora nel dettaglio la posizione assunta dalle maggiori potenze

europee prima e soprattutto, dopo la dichiarazione di guerra alla Turchia.

Le prime rassicurazioni alle preoccupazioni del ministro vennero proprio dal governo inglese2. In luglio, il loro ministro degli Esteri Grey, aveva

affermato che se l’Italia fosse stata costretta a tutelare i suoi diritti e ad

agire, l’Inghilterra non solo non sarebbe intervenuta, ma le avrebbe concesso simpatia ed appoggio, ovviamente solo morale. Inoltre, Grey aveva

19

Barbara Gregori

avvertito l’ambasciatore inglese a Costantinopoli che le lagnanze italiane

erano pienamente giustificate e l’Italia non avrebbe dovuto subire un trattamento più sfavorevole rispetto alle altre nazioni. A quanto pare poi, il

sottosegretario agli esteri Nicolson, aveva dichiarato all’ambasciatore turco

a Londra che la Turchia non avrebbe potuto contare sull’appoggio inglese

in un eventuale conflitto con l’Italia.

Anche l’ambasciatore inglese a Roma, Rodd, aveva mostrato più volte

di sostenere la causa italiana e il 4 settembre in un colloquio con Grey

aveva dichiarato: «Dobbiamo prepararci all’eventualità di un intervento in

Tripolitania e la direzione che [...] le simpatie dell’Italia prenderanno dopo

l’avvenimento, con il conseguente importante impatto sulle questioni mediterranee, dipenderà dall’atteggiamento che le potenze assumeranno nei

confronti dell’azione»3.

Il 28 settembre, subito dopo l’invio dell’ultimatum alla Turchia, l’ambasciatore italiano a Londra, Imperiali, era corso ad informare il Foreign

Office e a chiedere quel «sostegno morale» che era stato promesso all’Italia

in luglio, ma sia Grey che il suo sottosegretario Nicolson si meravigliarono

di aver fatto simili promesse. Grey replicò: «può darsi che abbia usato le

parole ‘sostegno morale’ , ma non le ricordo»; poi aggiunse che l’Inghilterra non poteva permettersi di appoggiare un colpo di mano italiano in

Libia «che avrebbe probabilmente provocato grande scompiglio» e le cui

indirette conseguenze erano imprevedibili4.

Dopo questa reazione indicativa di una certa sorpresa da parte inglese5,

Grey trovò presto una sua linea e il 29 settembre informò Imperiali che

l’Inghilterra non si sarebbe opposta ad un’azione italiana in Libia, ma si affrettò a precisare che la sua approvazione alle aspirazioni italiane non includeva comunque un’annessione con la forza. La Gran Bretagna considerava

quest’ultima «una misura estrema» le cui conseguenze indirette avrebbero

potuto causare serio imbarazzo alle altre potenze, in primo luogo se stessa

dato il pericolo di rivolte da parte dei sudditi di fede islamica6 e per questo sperava che l’Italia avrebbe agito in modo da causare meno imbarazzo

possibile agli altri paesi.

Imperiali, riferendo di questa conversazione a Giolitti, disse che: primo,

l’Inghilterra non aveva intenzione di intervenire nel conflitto; secondo,

l’Inghilterra dati gli accordi stipulati con l’Italia, riconosceva l’importanza

degli interessi italiani in Tripolitania; terzo, per l’amicizia che legava Gran

Bretagna e Italia, la prima desiderava che l’altra ricevesse soddisfazione;

20

La posizione inglese durante il conflitto italo-turco

quarto, il conflitto avrebbe potuto incrinare la pace europea e creare imbarazzi alle potenze, in primis all’Inghilterra che aveva un gran numero di

sudditi musulmani, dunque l’Inghilterra sperava si trovasse una soluzione

che non creasse difficoltà alle altre potenze7. Anche il re Giorgio V e il primo ministro Asquith non erano del tutto compiaciuti dell’iniziativa italiana e il secondo dubitava che fosse davvero possibile localizzare il conflitto.

Probabilmente sono due le ragioni fondamentali per cui il governo inglese decise poi di accantonare le sue preoccupazioni per la pace europea

e mostrare benevolenza all’Italia. Anzitutto per la Gran Bretagna avere dei

vicini italiani piuttosto che turchi era meno rischioso, dato lo stretto legame che univa Turchia e Germania. In secondo luogo, l’appoggio inglese

all’Italia avrebbe potuto indebolire la Triplice Alleanza e creare notevole

imbarazzo alla Germania nei suoi rapporti con la Turchia.

Eppure, nonostante il favore mostrato dal governo inglese, il marchese

di San Giuliano «sapeva quanta influenza esercitasse sul governo l’opinione

pubblica e come questa fosse influenzata dai maggiori giornali»8, quindi

temeva che una campagna di stampa anti-italiana avrebbe modificato l’atteggiamento del governo britannico. Per questo consigliò a Imperiali di

informare i maggiori organi di stampa inglesi sullo stato dei rapporti italoturchi e dei continui soprusi subiti dai nostri connazionali in Tripolitania.

Imperiali, raccolte le informazioni necessarie, informò di San Giuliano

che certamente ostili alla nostra impresa sarebbero stati il «Daily Graphic»

e i fogli ultraradicali, il «Daily News» e il «Manchester Guardian»9. Effettivamente, le critiche più accese all’impresa tripolina vennero proprio dalla

stampa britannica. I giornali, sia liberali che conservatori, condannarono

in modo unanime l’azione italiana che metteva in pericolo la pace europea

e minacciava di seminare zizzania nell’impero con il maggior numero di

sudditi musulmani, quello inglese.

Il «Daily Mail» di Northcliffe il 29 settembre descriveva l’ultimatum

come «crudo e violento nel tono». Il 25 settembre il liberale «Westminster

Gazette» di Spender riteneva che l’Italia avesse imbarazzato le sue alleate

e annunciava che l’Inghilterra non aveva alcun interesse nel tenere l’Italia

fuori da Tripoli, ma già il 30 settembre si dichiarava allarmato e dispiaciuto. Il liberale «Manchester Guardian» fu severo nel condannare l’Italia

e il 29 settembre scrisse: «Ci sono sicuramente pochi casi nella storia paragonabili all’indifferenza verso l’opinione e la coscienza di stati civilizzati

come l’aggressore ha dimostrato nell’iniziare questa lite»10. Il 27 settembre

21

Barbara Gregori

il «Times», temendo uno scoppio del fanatismo musulmano, dichiarò che

la pace in Europa non era mai stata così in pericolo dall’annessione della

Bosnia in poi e ammonì che «anche in questo paese, dove l’Italia ha amici

così veri e dove la leale amicizia della nazione italiana è così cordialmente

apprezzata, la pubblica opinione sarà unanime nella sua disapprovazione»11. Forse i commenti più duri apparvero nel liberale «Nation»: «È la

più cinica trasgressione della legge pubblica e della politica pubblica che i

nostri tempi abbiano visto […]. È slealtà alla Triplice Alleanza, il principale membro della quale coltiva l’amicizia della Turchia, ed è tradimento

contro la pace d’Europa. […] Una nazione che annovera la Calabria e la

Puglia tra le sue province non ha bisogno di andare all’estero per una missione civilizzatrice. L’Italia l’Africa ce l’ha in casa12».

22

La posizione inglese durante il conflitto italo-turco

Il 30 settembre di San Giuliano avvertì Rodd che gli italiani erano

molto sensibili verso l’opinione inglese e che sarebbe stato un peccato se

si fosse creata una certa freddezza nei rapporti tra i due paesi. Disse poi

di aver indotto il capo dell’ufficio stampa a censurare certi telegrammi

indicanti l’ostilità dell’opinione pubblica inglese e che la Gran Bretagna

avrebbe dovuto ricordare l’attitudine italiana manifestata durante la guerra

anglo-boera13. Del resto anche alcuni membri del Foreign Office deploravano l’atteggiamento della stampa inglese, che avrebbe fatto perdere alla

Gran Bretagna la simpatia italiana e allo stesso tempo incoraggiato la Turchia. Così decisero che era necessario compiere qualche sforzo per indurre

alcuni editori a mantenere una decente neutralità14.

Grey mostrò il telegramma di Rodd a Braham del «Times» e il 2 ottobre

fu in grado di informare l’ambasciatore italiano che il «Times» non aveva

nulla contro l’Italia. Certo l’ultimatum italiano aveva colto tutti di sorpresa, disse, e solo la forte amicizia per l’Italia aveva trattenuto i commenti

della stampa dall’essere più aspri15. Entro il 4 ottobre i giornali inglesi assunsero un tono più moderato verso l’Italia. L’ambasciatore italiano Imperiali sembrava soddisfatto della disposizione d’animo inglese e il Foreign

Office notò il 7 ottobre che la stampa, ad eccezione del «Daily Mail»,

sembrava più sensibile.

Grazie alla continua vigilanza del Foreign Office l’attitudine della stampa liberale e conservatrice probabilmente fallì nel riflettere l’indignazione

della maggioranza degli inglesi verso la guerra16, se pur non furono risparmiate pungenti critiche alla spregiudicatezza e temerarietà dell’azione

italiana.

Il 6 ottobre il liberale «Manchester Guardian» dichiarava che «la legge

ha solo una risposta – che l’Italia non ha un’ombra di diritto al possesso»,

condannando le crescenti richieste dell’Italia di annettersi Tripoli17. Il «Nation» prevedeva una guerra nei Balcani se la Turchia avesse continuato a

resistere all’Italia e una rivoluzione interna se invece avesse deciso per la

pace. Chiedeva poi a Inghilterra e Germania di agire congiuntamente per

salvare la Turchia da questo dilemma. Il liberale «Westminster Gazette» il

17 ottobre ricordava all’Italia il suo dovere morale verso l’Europa di non

protrarre una situazione pericolosa.

Dopo l’episodio di Sciara Sciat, in ottobre, quando l’11° reggimento

dei bersaglieri subì un attacco letale di forze turco-arabe congiunte alla popolazione dell’oasi, con conseguenti rappresaglie, deportazioni e fucilazio23

Barbara Gregori

ni di nativi da parte italiana, la stampa europea inasprì i toni della critica

per l’asserita crudeltà italiana verso donne e bambini. La stampa britannica

fu come sempre molto dura nel giudicare questi avvenimenti. Metternich,

l’ambasciatore tedesco a Londra, riportò al suo governo il 6 novembre che

la stampa britannica oscillava tra la speranza che l’Italia fosse allontanata

dalla Triplice e l’indignazione per le atrocità commesse. L’Italia, dal canto suo, amareggiata per il trattamento riservatole dalla stampa inglese e

dall’atteggiamento dell’opinione pubblica che faceva più affidamento sulle

notizie provenienti dalla Turchia piuttosto che dall’Italia, si adoperò per

ottenere una reazione più favorevole dalla Gran Bretagna. Così il 6 novembre apparve sul «Daily Telegraph» un’intervista del generale Caneva

in cui si negavano le atrocità in discussione e s’insisteva piuttosto sulla

24

La posizione inglese durante il conflitto italo-turco

buona condotta del nostro esercito, prodigo nel soccorrere la popolazione

araba. Una dichiarazione di Giolitti secondo la quale soltanto gli arabi in

possesso di armi o colpevoli di atti criminali erano stati giustiziati apparve

sul «Times» il 2 novembre.

Nonostante queste dichiarazioni molti giornali liberali si rifiutarono di

credere che l’Italia fosse innocente. Il «Westminster Gazette» il 6 novembre

concluse che «forse il verdetto più misericordioso è che un folle fanatismo

è infuriato su entrambe le parti in quelle tristi giornate a Tripoli».Da sottolineare che vi fu anche chi azzardò un commento positivo: ad esempio il

«Morning Post» e il «Daily Telegraph», entrambi conservatori, si rifiutarono di credere l’Italia colpevole di simili crudeltà e dichiararono di ritenere

che, tutt’al più, non avesse avuto altra alternativa18.

Anche nella House of Commons vi fu chi espresse indignazione per i

fatti di Tripoli. Il 2 novembre Leach chiese a Grey di usare i suoi buoni

uffici per fermare l’uccisione di uomini, donne e bambini arabi da parte

italiana. Grey poté soltanto rispondere che l’Italia aveva negato la veridicità

di simili dicerie. Più volte nel mese di novembre si tornò a parlare delle

atrocità italiane alla Camera dei Comuni. Il fatto che McCullagh, inviato

del «New York World» e del «Westminster Gazette» e Gottberg, del «Berliner Lokal-Anzeiger», si fossero dimessi dai loro incarichi a Tripoli in segno

di protesta, sembrò una conferma delle responsabilità italiane.

La paura che gli eventi di Tripoli avrebbero potuto causare rivolte tra

i sudditi musulmani dell’impero britannico può essere utile a spiegare lo

scoppio di indignazione nella stampa inglese e in Parlamento. La lega musulmana indiana esortò l’Inghilterra a proteggere l’integrità dell’impero

ottomano. In alcune città indiane scoppiarono manifestazioni di protesta

e si decise di boicottare le merci italiane. Vi furono disordini anche ad

Alessandria. Alcuni caffè e negozi europei furono distrutti, dei poliziotti

rimasero feriti. Dimostrazioni anti-europee ebbero luogo anche al Cairo

e in altre città egiziane19. A questo proposito Winston Churchill, allora

primo lord dell’ammiragliato, affermò: «non dobbiamo dimenticare che

siamo la più grande potenza musulmana del mondo [...] abbiamo più da

guadagnare dall’amicizia turca che da quella italiana?»20.

Il regio decreto del 5 novembre con cui l’Italia si annetteva la Tripolitania e la Cirenaica, infrangendo le speranze di pace, non fece che accrescere questo sentimento. Di nuovo vi furono commenti sfavorevoli all’Italia.

L’Inghilterra, come del resto la Francia e l’Austria, era interessata agli effetti

25

Barbara Gregori

del decreto sui trattati internazionali e i diritti di commercio. Grey condannò il decreto perché temeva avrebbe prolungato la guerra: al Foreign Office

si pensava, infatti, che l’Italia avesse agito avventatamente e avesse reso

ancor più difficoltosi i tentativi di conciliazione presso il governo turco21.

Il decreto italiano apparve ingiustificato anche agli occhi dell’opinione

pubblica europea, primo perché l’Italia si annetteva un territorio che non

aveva ancora conquistato, secondo perché violava apertamente le Convenzioni dell’Aia del 1899 e del 190722. Un altro episodio che irritò notevolmente l’opinione pubblica inglese potendo provocare sommovimenti in

altre regioni dell’impero ottomano fu il bombardamento italiano di Beirut

del febbraio 1912. Il bombardamento iniziò a causa del rifiuto di due navi

da guerra turche di arrendersi; l’Italia affondò le navi, danneggiò alcuni

edifici della città e uccise oltre cinquanta abitanti. I turchi reagirono distribuendo armi agli indigeni che si accanirono contro i cittadini stranieri

presenti in città; molti rimasero uccisi e si dovette ricorrere alla legge marziale per prevenire disordini ancor più gravi.

Il «Daily Telegraph» di Londra esortò alla conclusione di un armistizio e di un compromesso, in modo da prevenire future operazioni navali

italiane. Qualcun altro temeva che queste azioni avrebbero aumentato le

probabilità d’insurrezione in Macedonia e Albania.

Altra fonte di preoccupazione per le grandi potenze era il possibile attacco italiano ai Dardanelli, punto nevralgico dell’impero ottomano che,

con tutta probabilità, avrebbe costretto la Turchia a cedere. Un simile

evento sarebbe stato ancor più rischioso per la pace europea, primo perché

un’eventuale sconfitta italiana avrebbe screditato il prestigio degli eserciti

europei agli occhi dei musulmani; secondo, l’eventuale blocco degli stretti da parte turca avrebbe danneggiato il commercio neutrale attraverso il

mar Nero; terzo, avrebbe potuto causare disordini nei Balcani o addirittura

provocare un intervento russo.

Imitando la stessa politica italiana, ossia appellarsi alle potenze affinché

esercitassero pressioni sul nemico, la Turchia minacciò il 18 febbraio di

chiudere gli stretti e di espellere gli italiani residenti in Turchia alle prime avvisaglie di operazioni belliche nella Turchia europea. La minaccia

turca di chiudere gli stretti, con tutte le conseguenze negative che ne sarebbero derivate per il commercio neutrale, ebbe l’effetto di spingere la

Gran Bretagna ad agire: il 28 febbraio Grey propose alle potenze neutrali

di esigere dall’Italia la promessa solenne di non intraprendere operazioni

26

La posizione inglese durante il conflitto italo-turco

ostili nei Dardanelli e nelle acque limitrofe. La reazione a questa proposta

fu decisamente sfavorevole: l’Austria pensò di accertarsi in primo luogo

della volontà italiana, la quale pretendeva di conservare una certo grado

di autonomia; dopo aver sentito Roma, anche la Germania si rifiutò di

considerare la proposta inglese; la Russia si rifiutò di esercitare pressioni in

modo da conservare l’appoggio italiano alle sue aspirazioni; solo la Francia

si dichiarò disposta ad appoggiare l’iniziativa di Grey. A questo punto Grey

dovette abbandonare il suo progetto, ma quando Imperiali lo informò che

l’Italia desiderava conservare la sua libertà d’azione, egli allo stesso modo si

riservò libertà d’azione se gli stretti fossero stati chiusi alle navi neutrali.

L’Italia fu indubbiamente influenzata dalla posizione di Grey, tant’è

che chiarì immediatamente di non avere alcuna intenzione di estendere le

operazioni navali, specialmente agli stretti23. In realtà, il 18 aprile, la flotta

italiana bombardò i forti esterni dei Dardanelli. Sebbene la flotta italiana si

fosse ritirata immediatamente, la Turchia decise di impedire il passaggio di

navi attraverso gli stretti deponendovi delle mine. Questo provvedimento

provocò disagi e gravi perdite al commercio neutrale.

Anche questa volta l’opinione europea fu unanime nel disapprovare

l’azione italiana. Generalmente si pensò che l’Italia volesse forzare le potenze neutrali a premere sulla Turchia. Il «Times» il 19 aprile concluse che

l’Italia aveva reso la pace più difficile, esasperando i gruppi più intransigenti in Turchia. Il «Daily Telegraph» ricordò all’Italia le sue recenti promesse.

Il «Manchester Guardian» il 20 aprile e il «Westminster Gazette» il 26 lo

considerarono un tentativo di disturbare i paesi neutrali. Quest’ultimo,

poi, invocò la riunione di un concerto europeo per decidere le sorti del

conflitto24. Il marchese siciliano, spaventato dagli effetti di quest’azione

navale, si affrettò a rassicurare le potenze sottolineando il carattere accidentale dell’episodio ed incalzò la Gran Bretagna affinché non pretendesse

assicurazioni imbarazzanti25. Nicolson non solo espresse il suo disappunto

per quanto accaduto, ma rifiutò anche di dare qualsiasi garanzia su ciò

che la Gran Bretagna avrebbe fatto nell’interesse del suo commercio che,

dichiarò, era stato gravemente danneggiato. Chiarì comunque che la Gran

Bretagna non avrebbe protestato per la chiusura degli stretti, ma avrebbe

chiesto alla Turchia che fossero riaperti al più presto26.

Effettivamente Gran Bretagna, Francia e Austria, danneggiate economicamente dalla chiusura degli stretti, consigliarono alla Turchia di riaprirli al commercio neutrale. Essa rispose, però, che esisteva ancora il pericolo

27

Barbara Gregori

di un attacco italiano e aggiunse che una garanzia delle potenze contro

questo pericolo avrebbe facilitato la riapertura degli stretti. Inoltre suggerì

che all’Italia fosse fatto pagare un indennizzo per le perdite procurate.

Le pressioni di un’influente delegazione di armatori per ottenere la riapertura degli stretti spinsero Grey, il 30 aprile, ad esigere dall’Italia la

promessa che non ci sarebbero stati altri attacchi agli stretti per un periodo ragionevole, mentre il commercio neutrale avrebbe potuto transitarvi27. Ricordò poi a Turchia e Italia che gli armatori avevano già perso circa

100.000 lire e che ogni giorno si aggiungeva una perdita di altre 9.000

lire. Grey chiese a Russia, Francia e Austria di supportare la sua richiesta

a Roma, ma la prima rifiutò di aiutarlo dopo aver appreso che l’opinione

pubblica italiana era sensibile verso qualunque sforzo delle potenze di li28

La posizione inglese durante il conflitto italo-turco

mitare la sua libertà d’azione28, la Francia riteneva che chiedere all’Italia

di non colpire gli stretti fosse incompatibile con lo stato di neutralità e

l’Austria, una volta saputo che la Turchia avrebbe riaperto gli stretti, non

si preoccupò di rispondere a Grey. La Turchia, infatti, incalzata dalla minaccia russa di riaprire la questione degli stretti, il primo maggio dichiarò

che li avrebbe riaperti appena le mine fossero state rimosse29, riservandosi

il diritto di chiuderli completamente in caso di necessità.

Un altro episodio chiarificatore dell’atteggiamento inglese è l’incontro

del maggiore Tyrrell con Mahmud Shevket Pascià il 29 aprile. Quest’ultimo sosteneva che la responsabilità di un attacco italiano ai Dardanelli

era da imputare a Francia e Gran Bretagna, le due potenze mediterranee

più forti, cui l’Italia non avrebbe mai disobbedito in caso di opposizione.

Aveva poi aggiunto che lo scopo della benevolenza inglese verso l’Italia era

allontanarla dalla Triplice Alleanza e si chiedeva se un’alleanza con l’Italia

fosse davvero più vantaggiosa di un’alleanza con la Turchia30. Ovviamente

una critica simile, che tra l’altro non era la prima dall’inizio del conflitto,

non poteva che allarmare il governo inglese e spingerlo ad un atteggiamento più freddo verso l’Italia, in modo da non alienarsi totalmente le simpatie

di Costantinopoli.

Tra il 28 aprile e il 21 maggio l’Italia riuscì a conquistare tredici isole a

sud dell’Egeo, le Sporadi meridionali, senza grosse difficoltà.

Il destino di queste isole non mancò di suscitare discussioni e preoccupazioni nelle cancellerie europee. Se l’Italia le avesse trattenute, sicuramente la sua posizione nel Mediterraneo si sarebbe rafforzata, mentre il ritorno

delle isole alla Turchia, avrebbe potuto creare problemi a causa delle aspirazioni indipendentiste dei suoi abitanti che aspiravano all’autonomia, pur

sotto la sovranità nominale della Porta.

L’Inghilterra temeva che la Triplice Alleanza potesse creare basi navali nell’Egeo, minacciando la posizione inglese in Medio Oriente; Grey

nell’agosto 1912 dichiarò all’ambasciatore italiano di sperare che l’Italia

«non avrebbe approvato alcun decreto relativo alle isole, né si sarebbe impegnata in alcun modo in merito ad esse».

Le grandi potenze concordavano che queste isole dovessero essere restituite alla Turchia. Grey condivideva l’opinione dell’ammiragliato inglese

che l’Italia non dovesse trattenerle e Austria e Germania erano pienamente

d’accordo. Anche la Russia suggeriva che tornassero alla Turchia, ma con

adeguate garanzie per il trattamento dei loro abitanti31.

29

Barbara Gregori

Sostenuto dall’opinione pubblica e dalla consapevolezza che le grandi potenze condividevano il suo punto di vista, il 6 agosto Grey mise in

guardia l’Italia apertamente dall’annettersi le isole ed aggiunse che l’installazione di una base navale italiana nell’Egeo avrebbe causato difficoltà.

Imperiali assicurò Grey che l’Italia non aveva alcuna intenzione di annettersi le isole, ma aggiunse che esse non sarebbero tornate alla Turchia senza

garanzie riguardo al trattamento degli abitanti greci. Grey si convinse che

la questione non sarebbe stata risolta se non dopo la fine della guerra e solo

attraverso un accordo delle sei grandi potenze.

Le recenti conquiste italiane e la paura delle potenze dell’Intesa che

l’Italia potesse diventare di nuovo un membro effettivo della Triplice Alleanza, insieme al trasferimento delle navi da guerra inglesi e francesi nel

mare del Nord per far fronte all’aumento di navi tedesche, contribuirono

tutti a risollevare la questione del Mediterraneo, cioè i vecchi antagonismi

per il suo predominio.

Ai tempi in cui la prospettiva di una cooperazione navale austro-italiana

nel Mediterraneo sembrava imminente, l’Inghilterra stava ritirando la sua

flotta mediterranea più potente da Malta a Gibilterra. Il problema per la

diplomazia inglese era rassicurare la Francia che il trasferimento della flotta

non avrebbe esposto le coste francesi al pericolo di un attacco tedesco, ma

allo stesso tempo evitare un accordo navale definitivo con la Francia.

Il piano britannico, esposto dal primo lord dell’ammiragliato Winston

Churchill davanti alla Camera dei Comuni il 18 marzo, era dividere le

navi da guerra in tre flotte. La più imponente doveva consistere in quattro

squadriglie di otto navi ciascuna; la quarta squadriglia doveva avere come

base Gibilterra anziché Malta e quella che prima era stata la flotta atlantica

doveva essere ritirata nei porti britannici32.

Il Foreign Office si allarmò di fronte alla prospettiva di evacuare il Mediterraneo: il proposto trasferimento della flotta avrebbe gettato l’Italia

nelle braccia della Triplice, mettendola definitivamente in una posizione

ostile a Francia e Gran Bretagna. A quel punto la Spagna avrebbe potuto

abbandonare la sua politica di stretta intesa con Francia e Gran Bretagna

e cooperare con la Triplice Alleanza. In più, l’influenza britannica a Costantinopoli si sarebbe indebolita e la Turchia avrebbe potuto unirsi alla

Triplice Alleanza e tentare di riconquistare l’Egitto. La maggior parte di

questi pericoli poteva essere evitata se Francia e Gran Bretagna avessero

cooperato nel momento in cui entrambi i paesi si fossero trovati in guerra

30

La posizione inglese durante il conflitto italo-turco

con la Triplice e se la Francia avesse mantenuto una flotta nel Mediterraneo

in grado di contrastare le forze alleate di Turchia, Austria e Italia.

Di fronte ai toni allarmanti assunti dalla stampa europea riguardo

all’esistenza di un’intesa navale anglo-francese in funzione anti-tedesca e

anti-italiana, Grey tentò di rassicurare Imperiali che non v’era alcuna alleanza con la Francia e che l’Italia non aveva ragioni d’essere preoccupata.

Egli desiderava, una volta concluse le ostilità, pervenire ad un accordo con

Italia e Francia per il mantenimento dello status quo mediterraneo.

In una lunga lettera privata del 13 aprile, Rodd presentò a Grey un quadro piuttosto negativo degli effetti della guerra di Libia sul futuro allineamento dell’Italia in Europa. La Francia non godeva più di una posizione

favorevole in Italia poiché, dopo gli incidenti diplomatici in gennaio, gli

italiani non riponevano più fiducia nell’amicizia francese. Poi, la sfortunata campagna di stampa britannica, aveva scosso la convinzione che la

tradizionale amicizia anglo-italiana avrebbe superato qualunque ostacolo.

La Russia, invece, era al primo posto nelle preferenze italiane, ma avrebbe

perso facilmente questa posizione se i suoi sforzi di pace non fossero andati

a buon fine.

Nel frattempo, Austria e Germania lavoravano incessantemente per

attirare saldamente l’Italia nella loro orbita e la stampa di questi paesi faceva il possibile per procurare detrimento all’Inghilterra. Infine, dopo aver

esaurito le sue risorse in questa guerra, l’Italia si sarebbe ridotta a vassallo

dell’Austria per molti anni, a meno che non avesse trovato supporto morale altrove. La conclusione di Rodd era che Inghilterra, Italia e Francia si

garantissero reciprocamente i loro possedimenti in Nord Africa.

Le obiezioni di Grey riguardo un simile accordo vertevano essenzialmente su tre punti: innanzitutto l’ostilità dimostrata dall’opinione pubblica britannica nei confronti dell’Italia; in secondo luogo l’idea che gli

interessi britannici sarebbero stati serviti maggiormente tenendo l’Italia

nella Triplice Alleanza; terzo, se l’Italia avesse abbandonato la Triplice, una

guerra austro-italiana sarebbe stata inevitabile e l’Inghilterra si sarebbe trovata costretta a soccorrerla.

Infine, l’Inghilterra avrebbe dovuto riconoscere la sovranità italiana

su Tripoli, condizione essenziale per un accordo, ma tale riconoscimento

avrebbe significato, in pratica, supportarla nella guerra contro i turchi e

questo sarebbe stato incompatibile con la neutralità britannica. Grey discusse del patto con Cambon in diverse occasioni e cominciò a prepararsi

31

Barbara Gregori

avvisando la stampa di parlare con cautela dell’Italia33, ma le indiscrezioni

apparse sul «Daily Graphic» il 9 luglio a proposito di un’intesa mediterranea tra Italia, Francia e Inghilterra, resero impossibile la continuazione dei

negoziati: era improbabile che Grey avrebbe rischiato di offendere la sensibilità dei musulmani concludendo un accordo segreto con l’Italia proprio

durante il conflitto italo-turco. Alle rivelazioni del «Daily Graphic» seguirono una serie di smentite: Italia e Francia si preoccuparono di assicurare

Russia e Austria che non v’erano negoziati in corso, mentre l’ambasciatore

inglese a Roma negò all’ambasciatore tedesco che si fosse tentato di concludere un accordo simile34.

Con la pace di Ouchy del 18 ottobre venne meno un ostacolo alla

conclusione dei negoziati, cioè l’ossessione dell’Ammiragliato britannico

che l’Italia potesse cedere parte delle isole del Dodecaneso alla Germania35,

dunque Grey manifestò la sua disponibilità di addivenire ad un accordo

limitato. Fin dall’inizio, però, escluse una garanzia reciproca del territorio

nord africano; desiderava soltanto legare l’Italia all’Intesa con un accordo

di neutralità.

Di San Giuliano rispose a queste iniziative sostenendo che l’Italia non

poteva prender parte ad accordi incompatibili con i suoi doveri di membro

della Triplice Alleanza, ma fece intendere che la Triplice sarebbe stata rin32

La posizione inglese durante il conflitto italo-turco

novata senza variazioni, dunque gli accordi del 1902 potevano considerarsi

ancora validi36.

Per concludere, cerchiamo di riassumere la posizione inglese di fronte a

questo conflitto osservando il comportamento del Foreign Office.

L’atteggiamento di Grey fu determinato principalmente da due considerazioni: da una parte la complessità della posizione italiana, in bilico

tra due schieramenti, la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa, tale per cui

qualunque mutamento avrebbe potuto turbare il delicato equilibrio europeo; dall’altra il protrarsi del conflitto con i rischi che questo comportava,

aumentando le possibilità che gli stati balcanici cogliessero l’occasione per

assestare il colpo decisivo all’impero ottomano, con conseguenze inimmaginabili dati gli interessi austro-russi in quella regione.

Considerata la situazione, Grey si convinse che si dovesse evitare di

sfruttare l’occasione per portare l’Italia o la Turchia dalla parte dell’Intesa

e d’altro canto che le cinque potenze dovessero agire di comune accordo a

nome di tutta Europa; dunque escluse a priori un intervento inglese presso

l’uno o l’altro dei belligeranti, credendo che la via più sicura fosse il mantenimento di una stretta neutralità.

Del resto l’interesse britannico per Tripoli era sempre stato marginale:

fin dal 1890 i vari ministri degli esteri avevano dimostrato di considerarla

parte dell’eredità italiana, tant’è che nel 1902 il Foreign Office aveva assicurato all’Italia che se vi fosse stata un’alterazione dello status quo in quella regione, questa avrebbe dovuto essere in conformità con gli interessi italiani.

Le ragioni di questa generosità erano certamente di ordine internazionale: innanzitutto il riavvicinamento franco-italiano, che diminuiva le

chances di dover sostenere l’Italia e in secondo luogo il desiderio inglese

di cautelarsi da ogni accordo franco-italiano, di natura ostile agli interessi

britannici nel Mediterraneo. Non sembra, invece, che fosse determinata

dall’intenzione di staccare l’Italia dalla Triplice Alleanza. Certamente non

c’è nulla che suggerisca che Grey abbia incoraggiato le ambizioni italiane

in Tripolitania per creare problemi in seno alla Triplice Alleanza e i sospetti

tedeschi al riguardo erano del tutto infondati. Infatti, le dichiarazioni di

Grey in luglio a sostegno degli interessi italiani, vanno interpretate considerando il contesto in cui avvennero: fino a quel momento Grey non aveva

ricevuto indicazioni che l’Italia stesse meditando di muovere guerra alla

Turchia e del resto di San Giuliano si era espresso in termini esclusivamente economici. Dichiarando che l’Inghilterra le avrebbe concesso simpatia

33

Barbara Gregori

ed appoggio se fosse stata costretta a tutelare i suoi diritti e ad agire, Grey

pensava di supportare diplomaticamente l’Italia a Costantinopoli in modo

da prevenire una guerra e non certo per incoraggiarla. Fino a settembre

Grey rimase all’oscuro delle intenzioni italiane e tra l’altro conobbe questi

intenti attraverso i giornali, non certo dal marchese di San Giuliano o da

Giolitti, che mantennero uno stretto riserbo.

Grey condivideva le preoccupazioni di Rodd riguardo la direzione delle

simpatie italiane una volta cessato il conflitto: esse si sarebbero indirizzate

verso quelle potenze che avessero sostenuto l’Italia durante la guerra, con

importanti implicazioni per l’assetto mediterraneo. Dunque se i turchi

avessero domandato l’aiuto inglese, avrebbero dovuto essere indirizzati verso Germania e Austria, poiché era molto importante che né l’Inghilterra né

la Francia si mettessero contro l’Italia37. Ciò nonostante, quando la guerra

scoppiò, Grey protestò fortemente presso Imperiali contro l’aggressione

italiana. La spiegazione di questo risiede probabilmente nell’intensità della reazione pubblica in Gran Bretagna: la stampa da destra a sinistra fu

unanime nel denunciare l’azione italiana, sottolineandone l’immoralità e

le possibili ripercussioni nel mondo musulmano; avendo già subito forti

critiche per la politica adottata in Persia e in Marocco, questa reazione ostile della stampa britannica impedì a Grey di esprimere la propria simpatia

verso l’Italia. Così, mentre tra luglio e settembre la neutralità di Grey fu

caratterizzata da una forte inclinazione pro-italiana, da ottobre in poi la

sua politica di non intervento fu genuina. Specialmente dopo l’episodio di

Sciara Sciat e le proteste che esso suscitò sulla stampa e nei dibattiti alla Camera dei Comuni, fu sempre più difficile non tener conto del sentimento

popolare. Sebbene Grey personalmente non sostenne mai i turchi, il sentimento popolare più una crescente irritazione verso l’Italia per aver riaperto

la «questione d’Oriente» furono sufficienti ad eliminare ogni prospettiva di

accordo anglo-italiano fin tanto che la guerra fosse in corso. Dopo il decreto di annessione vennero meno le uniche speranze di trovare rapidamente

una soluzione al conflitto attraverso la mediazione delle grandi potenze, in

più, il protrarsi di esso costituiva una minaccia così grave per gli interessi

inglesi che Grey non poteva continuare a parteggiare per l’Italia. Sebbene

avesse respinto una proposta turca di accordo, ora cercava di non alienarsi

le simpatie turche.

Il bombardamento di Beirut in febbraio e la chiusura degli stretti non

solo interferirono col commercio britannico, ma aumentarono i pericoli

34

La posizione inglese durante il conflitto italo-turco

che il conflitto si estendesse nei Balcani. Il rifiuto italiano di scendere a

compromessi e l’estensione del conflitto alla Turchia europea e all’Egeo,

fecero venir meno del tutto il sostegno inglese all’Italia. Nel marzo 1912

Mensdorff da Londra notò il prevalere di un sentimento pro-turco e perfino il re, che non era mai stato turcofilo, ammise la necessità di considerare

i sentimenti dei sudditi musulmani in India.

3. La reazione inglese da un punto di vista diplomatico fu di «benevola

neutralità» e il Foreign Office, in quel periodo guidato da sir Edward Grey,

si limitò a protestare presso il governo italiano a causa di operazioni belliche che avrebbero potuto compromettere gli interessi economici e commerciali inglesi. Grey si rifiutò fin dall’inizio di esporre la Gran Bretagna al

35

Barbara Gregori

rischio di alienarsi l’amicizia dei contendenti esercitando pressioni nei loro

confronti e preferì proporre un’azione congiunta da parte delle potenze

europee allo scopo di risolvere diplomaticamente il conflitto.

Se questa era la situazione politico-diplomatica in Gran Bretagna, ben

diverso fu lo stato dell’opinione pubblica. Sappiamo che la campagna di

stampa anti-italiana fu una caratteristica comune a tutte le grandi potenze

europee, ma fu in Gran Bretagna che assunse i toni più violenti e critici.

La stampa, infatti, già alcuni giorni prima dell’inizio del conflitto aveva

espresso la propria preoccupazione per le conseguenze che l’azione italiana

avrebbe avuto e si era chiesta se l’Italia avesse valutato attentamente i pericoli che la sua cupidigia avrebbe comportato. Alle prime avvisaglie di operazioni belliche, l’opinione pubblica inglese s’irritò criticando severamente

questo atto di forza italiano, giudicato senza precedenti per l’illegalità e la

sfrontatezza che lo caratterizzarono.

Ciò che impressionò maggiormente il pubblico inglese furono le notizie relative ai presunti massacri perpetrati da soldati italiani nei confronti

della popolazione araba, avvenuti nell’oasi nei pressi di Tripoli tra il 23 e il

27 ottobre. I resoconti e le testimonianze di questi episodi furono agghiaccianti e sollevarono non solo un ampio segmento dell’opinione pubblica

inglese, ma anche una sezione della Camera dei Comuni. I radicali, infatti,

organizzarono delle conferenze e proposero delle mozioni inerenti ai fatti

dell’oasi in cui auspicavano un intervento decisivo da parte del Governo

di Sua Maestà, tale da porre fine alle ostilità in Tripolitania e Cirenaica.

Dunque se il Foreign Office mantenne un certo contegno nei confronti

di questa guerra, altrettanto non può dirsi per la stampa, che ha elargito

insulti ed offese alla dignità e all’onore dell’esercito italiano e non ha mancato di dimostrare un atteggiamento filo-turco e anti-italiano.

A questo proposito è bene aprire una piccola parentesi sul rapporto tra

stampa e politica estera. Il Foreign Office, come d’altra parte altri ministeri

inglesi e non, si è sempre servito della stampa come collegamento con il

mondo esterno. Si trattava però di un processo biunivoco: da un lato, il Foreign Office era conscio dell’utilità della stampa e periodicamente cercava

di influenzarla attraverso contatti privati o pubbliche dichiarazioni; dall’altro, il segretario agli esteri e il suo staff traevano dagli articoli di fondo di

quotidiani e periodici informazioni ancor più dettagliate di quelle fornite

dai propri diplomatici.

I giornali potevano creare o distruggere un particolare stato d’animo,

36

La posizione inglese durante il conflitto italo-turco

ma raramente potevano provocare un cambiamento concreto nella politica

estera del paese. I casi di cedimento alla pressione popolare furono rari,

ma non mancarono oscillazioni della pubblica opinione che complicarono

il processo diplomatico. Se l’opinione della stampa non poteva alterare il

punto di vista del Foreign Office, allo stesso modo v’erano pochi editori

disposti ad accettare i suggerimenti del governo38. In generale il Foreign

Office si astenne dall’elogiare o biasimare la stampa ed intervenne presso

Fleet Street soltanto in momenti particolarmente critici. Data la struttura

della stampa inglese, il segretario agli esteri aveva poche armi nelle sue mani in grado di influenzarla e il Foreign Office, come istituzione, era conscio

delle potenzialità di questo tipo di diplomazia pubblica.

Sono state avanzate numerose ipotesi per spiegare l’atteggiamento

37

Barbara Gregori

dell’opinione pubblica britannica: alcuni hanno sostenuto che la stampa

sia stata influenzata dai circoli finanziari, soprattutto ebraici, che vedevano

nel conflitto un’ottima occasione di speculazione; altri che si sia trattato

dell’influenza dei circoli pacifisti e radicali, contrari alla guerra in generale;

altri ancora hanno sostenuto che i responsabili di questo atteggiamento

siano stati i gruppi economici interessati ad estendere l’influenza britannica nell’impero ottomano, approfittando dell’impossibilità tedesca di intervenire presso l’alleata italiana per indurla a cessare le ostilità. Noi possiamo soltanto aggiungere che questa ostilità non è stata una caratteristica

comune a tutti i giornali inglesi, viceversa lo è stata rispetto alle maggiori

potenze europee; forse dovremmo inquadrarla più nell’ambito dei sistemi

d’alleanze di allora, piuttosto che tentare di spiegarla individualmente.

Note al testo

1

W. C. Askew, Europe and Italy’s acquisition of Libya 1911-1912, Duke University Press, Durham, North Carolina, 1942, p. 68.

2

In un dispaccio del 28 luglio 1911, Grey scrisse a Rodd che l’ambasciatore italiano gli aveva

comunicato le difficoltà incontrate dagli italiani a Tripoli e la possibilità che l’Italia fosse obbligata a compiere qualche passo. Egli aveva espresso la sua simpatia verso l’Italia, date le ottime

relazioni tra i due paesi e aveva risposto che se davvero, a causa di un trattamento economico

sfavorevole, la mano italiana fosse stata forzata, egli avrebbe espresso ai turchi l’opinione che, di

fronte ad un trattamento simile da parte loro, il governo turco non poteva aspettarsi altro. Sir

Edward Grey to Sir R. Rodd, 28 Luglio 1911, in G. P. Gooch - H. Temperley, British Documents on the Origins of the War 1898-1914 (d’ora innanzi B. D.), Vol. IX, Part I, The prelude;

The Tripoli war, His Majesty’s Stationery Office, London 1933, p. 264.

3

R. J. B. Bosworth, Italy, the Least of the Great Powers: Italian foreign policy before the First World

War, Cambridge University Press, Cambridge 1979, p.192.

4

R. J. B. Bosworth, Italy, the Least of the Great Powers cit., pp. 192-193.

5

Dai documenti diplomatici inglesi emerge che Grey non s’aspettava che l’Italia avrebbe agito

così rapidamente; credeva che le minacce italiane fossero solo un modo per premere sul governo turco affinché cedesse alle sue richieste. Vedi per esempio Sir E. Grey to Sir F. Bertie, 5

ottobre 1911, B. D., IX, p. 302.

6

R. J. B. Bosworth, Italy, the Least of the Great Powers cit., p. 193.

38

La posizione inglese durante il conflitto italo-turco

7

F. Malgeri, La guerra libica (1911-12), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1970, pp.

108-110; queste dichiarazioni sono confermate in un dispaccio: Sir E. Grey to Sir R. Rodd, 29

settembre 1911, B. D., IX, p. 284.

8

F. Malgeri, La guerra libica cit., p. 111.

9

Ivi, p. 112