Il metodo e la scienza cartesiana

Tutte le regole del metodo, in qualsiasi modo Descartes le esponga, concorrono a due

fini: scoprire il semplice e disporre il semplice secondo l’ordine per il quale noi

possiamo elevarci, gradualmente e razionalmente, alla conoscenza del complesso.

Occorre quindi sostituire una complessità, che si offre senza ragione e attraverso una

sorta di esperienza confusa e spontanea, con una complessità ordinata e, attraverso

ciò, razionale.

Descartes esclude in primo luogo tutto ciò che può oscurare l’intuizione. È colpito in

particolare dal fatto che l’analisi degli antichi affatichi l’immaginazione e la

memoria, esigendo uno sforzo eccessivo. Egli intende trovare metodi esemplificativi,

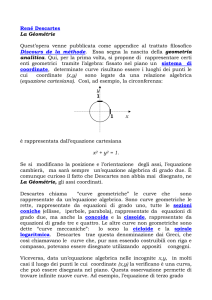

mettendo a punto il suo metodo delle coordinate che semplifica notevolmente la

tecnica della ricerca e libera la mente (esprit), individuando delle notazioni

matematiche più semplici dei segni cossici. Descartes consiglia d riportare la

matematica pura alla matematica intuitiva, le operazioni aritmetiche a delle

manipolazioni lineari associate a delle linee rappresentate con simboli semplici e

generici (dato che esse possono esprimere tanto delle quantità continue quanto

quantità discontinue, mentre i numeri aritmetici sono per essenza discontinui).

E tuttavia: cos’è in effetti “semplice”? Leggendo Descartes, si rileva come egli tenga

per semplice differenti idee, come l’idea di Dio, l’idea di anima, l’idea di movimento,

l’idea dell’estensione, l’idea del cerchio. La semplicità non ha qui nulla a che fare

con quella di un elemento, differendo in ciò da quello che intende Leibniz. Credo che

per capire bene Descartes, nulla sarebbe più utile di confrontare il suo genio a quello

di Leibniz, il quale affronta le cose sempre in un altro modo. Cosa può però voler dire

che l’idea di Dio è semplice? Nulla è più ricco e complesso di questa idea; essa ci

oltrepassa da tutte le parti, come lo stesso Descartes ammette. Questi arriva persino a

dichiarare che la ragione formale dell’idea di Dio è la sua incomprensibilità. Eppure,

egli sostiene che sia semplice. Un cerchio può essere compreso a partire da realtà più

elementari, attraverso per esempio un segmento di linea retta che gira attorno ad una

delle sue estremità. Nulla mostra meglio che secondo Descartes la semplicità non è

nella cosa. Essa è nell’atto mentale dello spirito (esprit) che afferra la cosa. Quando

Descartes dice che Dio è una natura semplice, egli intende dire soltanto che l’atto

mentale attraverso il quale io afferro l’idea di Dio è un atto mentale che non può

essere riportato a nessun altro. Allo stesso modo, quando vedo un cerchio, percepisco

una natura che posso generare facendo ruotare uno dei suoi raggi; ma l’atto mentale

che afferra il cerchio non può, in quanto atto mentale, essere riportato a qualcosa di

più semplice. C’è un afferrare proprio e irriducibile del cerchio in quanto cerchio. Si

esprime qui l’idea che è l’unità dello spirito conoscitivo, e non quella della cosa, a

condurre Descartes e che orienta il suo pensiero verso una metafisica del soggetto.

Ciò che occorrerà fondare, prima di tutto, sarà infatti l’atto mentale e con esso la

conoscenza. Ecco già un punto importante, ma non è tutto. Se c’è qualcosa di

semplice, questo è l’atto mentale (acte de l’esprit). Ma cosa vuol dire esattamente?

Dell’intelletto, della percezione sensibile, dell’immaginazione?

L’intuizione

cartesiana è a volte sensibile, a volte immaginativa, a volte puramente intellettuale.

Ad esempio, se voglio pensare Dio, devo separarmi da tutto ciò che è sensibile. Al

contrario, l’immaginazione interviene necessariamente nella rappresentazione delle

figure geometriche. Quindi, l’unico punto in comune in tutti questi casi, è il carattere

passivo della mente (esprit), che si trova innanzi un’idea che essa riceve e che

constata. Queste idee sono le nature semplici, naturae simplices. Ma tali nature

semplici si offrono a volte a nostri sensi, a volte alla nostra immaginazione, a volte al

nostro intelletto. Esse non sono semplici in sé. In Descartes, quindi, l’intuizione,

intuitus mentis, è la prova del suo proprio valore; vale a dire, è l’intuizione l’origine

di ciò che Descartes chiamerà evidenza. Tale evidenza è una sorta di coglimento

globale, che non è analizzato, di cui si può aver voglia di trovare gli elementi più

semplici (un’analisi che Leibniz riprenderà spesso). Consideriamo adesso non più

l’oscurità di questo primo modo di conoscenza, l’intuitus, ma l’altro, quello della

messa in ordine: induzione, deduzione, inferenza, ecc; in verità, i processi invocati da

Descartes sono molto vari e, a rigore, non classificabili. Ma, una volta scoperto

l’ordine, si potrebbe credere che tutto è riconducibile ad una serie di intuizioni. La

deduzione, infatti, si effettua unicamente a partire dall’intuizione di un rapporto tra

due idee. Tale è il motivo per cui l’inferenza, che passa da un’idea all’altra, si compie

attraverso un movimento “ininterrotto”, come dice Descartes; poiché nel caso della

mancanza di un elemento o di un rapporto, il movimento si fermerebbe e la catena, la

famosa catena delle ragioni, non potrebbe più essere percorsa. La regola

dell’enumerazione ha per compito di assicurare la continuità di questo movimento

mentale (spirituel).

Riguardo al semplice, quindi, il suo carattere propriamente intellettuale, il fatto che

sia semplice e che non riguardi la cosa ma l’atto della mente (esprit) che la afferra, dà

un senso estremamente particolare all’idea di Descartes secondo la quale il semplice

è sempre vero. Se il semplice fosse l’elemento oggettivo, sarebbe agevole

comprendere perché il semplice è sempre vero. Ma se il semplice si definisce solo a

partire dalla mia mente che lo afferra, cosa mi prova che il semplice sia sempre vero?

Ogni volta che nelle Regulae, e cioè nel 1628, Descartes pone il problema dell’errore,

egli sembra scivolare dall’idea secondo la quale la mente componga delle nature

semplici, all’idea secondo la quale la mente mischi operazioni diverse all’interno

dello stesso atto mentale. Compiamo un errore quando “componiamo” le nostre idee;

l’errore è unicamente nella composizione. Ma la composizione in questione, è quella

di atti mentali differenti.

L’errore viene quindi sempre dal fatto che combino atti intellettuali multipli; di

conseguenza, l’analisi non riguarda più il piano della cosa, delle cose, ma è un’analisi

fatta sul piano del puro spirito. Quando occorrerà fondare la verità, ciò che occorrerà

fondare sarà l’atto intellettuale puro piuttosto che quello della cosa.

Tutti coloro che conoscono già Descartes potranno riconoscere qui quello che sarà il

punto di applicazione della veridicità divina (véracité divine); Dio sarà il garante

dell’atto intellettuale elementare. E il problema dell’ordine, poiché occorre anche

passare dal semplice al complesso, sarà trovare una composizione che non comporti

errori; ma non c’è composizione al di fuori della deduzione stessa.

L’ordine di cui parla Descartes, è l’ordine della sola conoscenza. In una lettera a

Mersenne, Descartes separa l’ordine materiale dall’ordine delle ragioni: egli dice di

non seguire l’ordine materiale, di non ambire a voler dire ciò che appartiene alla

materia. L’ordine che egli segue è dunque l’ordine della conoscenza, propria allo

spirito umano. Per fare un esempio, consideriamo il rapporto tra il «je pense» e Dio.

Nell’ordine della conoscenza, il «je pense» viene prima di Dio. È necessario

innanzitutto che io sappia di pensare, che io dubiti del mondo, che io affermi «penso

dunque sono», per potermi poi elevare a Dio. Al contrario, nell’ordine dell’essere, e

dal punto di vista dell’esistenza, è evidente che io dipenda da Dio poiché è Dio che

mi ha creato. Ci troviamo davanti a due ordini, quello analitico e quello sintetico. E al

contempo Descartes ci dice che l’ordine della conoscenza, quello analitico, è un

ordine vero; ma tale ordine non è tuttavia l’ordine della cosa. Un tale ordine fa

appello incontestabilmente ad una garanzia. Poiché è evidente che l’ordine della

conoscenza è distinto da quello dell’esistenza, bisogna pure che qualcosa garantisca

la verità di tale ordine della conoscenza.

La metafisica cartesiana dal 1628 al 1637

Se, come abbiamo detto, l’ordine è innanzitutto ordine della conoscenza e non ordine

delle cose, e se, d’altra parte, la verità fa tutt’uno con l’essere, come può tale ordine

dirsi vero? Come può Descartes ammettere, senza prove, e attraverso la semplice

generalizzazione del metodo matematico, che dalla conoscenza all’essere vi sia una

conseguenza possibile? Non ammette in alcuni passaggi del Mondo o del Trattato

sull’uomo, che il mondo e l’uomo che la scienza ci descrive sono essenzialmente

immaginari? A questi interrogativi Descartes fornirà una piena risposta nelle

Meditazioni, grazie alla formulazione di una metafisica compiuta. Ma già a partire dal

1630, nella corrispondenza di Descartes, possiamo trovare una teoria che sembra

inaugurare la sua metafisica, la quale rompe con la metafisica della scolastica. È la

teoria della creazione delle verità eterne.

In cosa consiste la teoria delle verità eterne? Seconda la tradizione della Scuola, Dio è

evidentemente la ragione di ogni cosa singola. Al tempo di Descartes, su questo

argomento nessuna fa la minima obiezione. Secondo la Scuola e San Tommaso, Dio è

ragione delle cose singole non nella stessa maniera riguardo l’essenza e l’esistenza.

L’essenza divina, dice San Tommaso, comprende in sé ciò che c’è di più nobile in

ogni essere: essa comprende in sé l’essenza di tutti gli esseri. Questo tema ci rimanda

all’idea neoplatonica secondo la quale nell’Uno le essenze non sono distinte, allorché

la distinzione si produce da una caduta delle essenza al di fuori dell’unità completa,

in una sorta di degradazione dell’unità. Ma la differenza tra San Tommaso e la teoria

neoplatonica risiede nel fatto che San Tommaso, per spiegare la molteplicità delle

essenze, non si riferisce, come Plotino, ad una serie naturale, ad un processo, ad una

sorta di necessità che fa derivare il molteplice dall’Uno. San Tommaso si riferisce

alla diversità delle cose che sono state create da Dio, alle cose esistenti che Dio ha

creato. In altri termini, secondo San Tommaso e la teoria scolastica (quella che

verosimilmente fu insegnata a Descartes), le essenze si distinguono relativamente alle

cose create di cui restano le essenze, ma esse si ricongiungono in Dio. Ecco perché

l’intelletto divino può comprendere nella sua essenza ciò che è proprio ad ogni cosa,

e può comprendere in esso ogni cosa esistente, la quale, inferiore alla sua perfezione,

imita la propria essenza. Di conseguenza, la creazione divina si rivolge unicamente a

delle esistenze; e poiché Dio ha creato differenti cose esistenti, tali cose hanno

essenze diverse, le quali si ricongiungono in Dio. Suarez, volendo precisare questo

punto, e intendendo elevare le essenze al livello divino, dichiara che esse sono

conosciute da Dio, ma esse sono conosciute da Dio perché sono vere. Se le verità

eterne fossero create mediante la volontà divina, esse non avrebbero nessuna verità

necessaria. Sono esse quindi, necessarie ed eterne. Ovviamente, non avrebbe senso

ammettere che vi sia qualcosa di eterno che non sia Dio; le essenze fanno parte della

verità di Dio che, contemplandole, non fa che contemplare sé stesso. Ma è

precisamente perché nessuna verità può separarsi dalle altre che il loro insieme è in

Dio, è Dio. Le verità non sono quindi create da Dio, non sono il frutto di un atto di

imposizione di Dio. Non c’è dubbio che Descartes abbia appreso la dottrina di Suarez

al collegio di La Flèche. Ma Descartes rovescia tale dottrina affermando l’esatto

contrario. Descartes, infatti, afferma che le verità eterne sono state poste da Dio

attraverso un atto totalmente libero: esse sono state liberamente create. E mentre in

San Tommaso le essenze sono diverse perché sono state create cose diverse, in

Descartes la creazione divina si rivolge nello stesso modo alle esistenze e alle

essenze. Invece che in San Tommaso, dove tutte le essenze si ricongiungono in Dio,

in Descartes, ciò che si ricongiunge in Dio sono sia le essenze quanto le esistenze.

Precisiamo che quando Descartes parla di verità eterne, egli intende al contempo e

indissolubilmente le evidenze logiche, i teoremi matematici, le leggi fisiche e le

essenze delle cose. Egli assimila tutti questi termini, considerandoli come

inseparabili. Così nella lettera a Mersenne del 27 maggio 1630, Descartes dichiara

che «Dio è l’autore sia dell’essenza che dell’esistenza delle creature. Orbene, questa

essenza non sono nulla di diverso dalle verità eterne». È così che la verità seconda la

quale «tutte le linee linee tracciata dal centro alla circonferenza sono uguali» esprime

l’essenza del cerchio. Si può perciò trasformare ogni essenza in affermazione e ogni

affermazione in essenza. Parlare dell’essenza del cerchio o dire che tutte le linee

tracciate dal centro alla circonferenza sono uguali, vuol dire esprimere la stessa cosa,

sebbene nel primo caso si tratti di un concetto e nel secondo di un giudizio

affermativo: concetto e affermazione sono strettamente equivalenti. Di conseguenza,

parlare di evidenze logiche, di teoremi matematici, di leggi fisiche o di essenze, come

faceva San Tommaso, è per Descartes la stessa cosa. In sintesi, quello che Descartes

intende dire è che ogni verità essenziale, ogni verità logica, è stata liberamente creata

da Dio, il quale se avesse voluto avrebbe potuto fare altrimenti. Se Dio avesse voluto,

non soltanto le verità matematiche non sarebbero vere; non lo sarebbero neppure le

verità logiche, gli assiomi nel senso antico del termine (come ad esempio quella che

dichiara che due quantità equivalenti ad una terza sono tra di loro equivalenti: A=B,

A=C --> B=C). Poiché sottomettere Dio alle essenze o alle evidenze logiche vuol

dire, secondo Descartes, parlare di lui come di un Giove o di un Saturno, vuol dire

assoggettarlo allo Stige o ai destinati. Da tutto ciò segue che in Dio nulla può essere

passivo: Dio non può mai constatare qualcosa, non può avere un intelletto che, come

quello umano, coglie, attraverso un’intuizione, una verità esterna che gli è esteriore e

imposta. In San Tommaso neppure, probabilmente, non si può dire che Dio afferri

delle verità che gli sono esterne quando contempla le essenze; Dio non contempla che

sé stesso. Soltanto che in San Tommaso esiste una natura essenziale di cui Dio non è

l’autore, sebbene gli appartenga, mentre in Descartes Dio è autore tanto delle

esistenze quanto delle essenze. Secondo Descartes, non bisogna credere che Dio ha

voluto che la somma degli angoli di un triangole fosse uguale a due retti perché ha

capito di non poter fare altrimenti; egli ha semplicemente voluto che ciò fosse vero.

Di conseguenza, se Dio avesse voluto che la somma degli angoli di un triangolo non

fosse uguale a due retti, così sarebbe.

Il senso della teoria cartesiana delle verità eterne è quello di derealizzare la natura,

provandola di qualsiasi profondità ontologica e riportando ogni essere e ogni realtà

alla volontà di Dio. Essa stabilisce tra l’uomo e Dio un rapporto nel quale la natura

creata non più giocare un ruolo di schermo opaco: in essa risiede una pura relazione

di volontà a volontà. Ma, per una correlazione che si potrà spesso notare in Descartes,

il problema teologico e il problema fisico non possono essere separati. La teoria della

creazione delle verità eterne canta la gloria di Dio; ma, distinguendolo proprio dalla

sua creazione, tale teoria libera la fisica dalla teologia, rendendola indipendente.

È proprio in questo senso che il cammino di Descartes si distingue da quello di

Leibniz: non ha più senso approfondire all’infinito ogni verità, non ha più senso

cercare il fondamento ultimo, come farà Leibniz. Da qui parte la celebre teoria

cartesiana delle idee chiare e distinte, offerte totalmente alla nostra intuizione, le

quali non necessitano per essere comprese né del ricorso all’infinito, né di un’analisi

incessantemente retrocessa in profondità, né di fare appello all’insieme o al sistema

totale delle verità. In altri termini, il Dio creatore delle verità eterne è già, a questo

punto della riflessione cartesiana ancora in modo sommario ma rivelatore, la

condizione e il garante della validità della nostra conoscenza più propria, la

conoscenza intuitiva.

La teoria della creazione delle verità eterne sembra in realtà fuoriuscire da

un’esperienza metafisica propria e irriducibile. Occorre precisare però in cosa

consiste questa sorta di esperienza metafisica fondamentale. L’esperienza cartesiana

dell’oggetto conosciuto, l’esperienza cartesiana della natura semplice, è in effetti

un’esperienza molto particolare. Ciò che si è già detto della scienza e del metodo di

Descartes, ci consente di comprendere che questa esperienza è inseparabile da un

cogliere al contempo matematico e tecnico del reale. L’oggetto è colto come non

reale e come necessario, ossia come vincolante. E ciò si applica altrettanto bene sia

alla nozione matematica che all’oggetto tecnico, all’oggetto che l’uomo tenta di

maneggiare in maniera tecnica. L’oggetto fisico non è più, come lo era nel Medioevo,

un oggetto che si conosce con amore; non è più un oggetto che si può

incessantemente approfondire fino a trovare nel suo fondo l’essere e Dio stesso. È,

nel progetto tecnico, un oggetto che si maneggia, che si domina, un oggetto che

diviene mezzo, strumento di applicazione della nostra azione. Di conseguenza, un

oggetto che non deve più essere conosciuto nel suo essere, di cui non ci si deve più

domandare se esso stesso ha finalità proprie. Esso è semplicemente un oggetto

maneggiabile; e tuttavia è un oggetto vincolante, allo stesso modo in cui lo è

l’essenza matematica, poiché l’azione tecnica suppone che «non si comanda la natura

se non sottomettendosi alle sue leggi». L’oggetto è il supporto di queste leggi

universali, eterne, alle quali la mente (esprit) deve sottomettersi se intende riuscire

nelle sue imprese. In altri termini, possiamo dire che l’oggetto dell’intuizione

possiede, qualora sia possibile congiungere queste due parole, una sorta di necessità

contingente. La mente (esprit), nel momento stesso in cui si sottomette alle leggi

delle cose, percepisce che esse potrebbero essere altre da quelle che sono. Percepisce

dunque il carattere non totalmente ontologico, non totalmente soddisfacente, della

ragione di queste leggi. E, di conseguenza, cerca un fondamento a queste leggi. Ora,

questo fondamento, Descartes non può cercarlo, come farà Leibniz, attraverso

un’analisi infinita del contenuto dell’intuitus stesso. Percepisce dunque in questo

infinito creatore, in questa libertà assoluta che diviene allora la ragione della passività

della mia conoscenza intuitiva, quella conoscenza intuitiva che è la passione dello

spirito (essa si definisce essenzialmente in questo modo), la quale si caratterizza

essenzialmente per il fatto che il mio spirito è passivo, si sottomette alle cose,

contempla le cose, le riceve come dal di fuori. Tutto ciò, che non può spiegarsi

attraverso il contenuto dell’intuitus stesso poiché non è un contenuto ontologico, si

spiega solo se questo contenuto appare in un sol colpo come un’essenza creata da

Dio, posta da Dio. È il Dio libero, è il Dio che crea che diviene in quel momento la

condizione, l’origine di ciò che in me è passivo: l’intellectio.

In ogni caso, la teoria della creazione delle verità eterne divide il reale in due ambiti:

da un lato, quello del comprensibile, di tutto ciò che può essere compreso, vale a dire

circondato dalla mente (esprit), quello delle cose attraversabili dalla mente (esprit)

(dunque l’ambito che noi oggi chiamiamo piano dell’oggetto, sebbene in Descartes la

parola oggetto non sia mai impiegata in questo senso); dall’altro, quello dell’essere,

di Dio, fondamento di tutto ciò che è comprensibile ma la cui ragione formale è

l’incomprensibilità. Dio è per definizione l’essere che non può esser compreso.

Abbiamo dunque da una parte un mondo disteso, spaziale, meccanizzato, privo di vita

propria e abitato da macchine (almeno a livello dei viventi), e dall’altra un essere

spirituale, creatore di leggi, di verità, delle essenze e delle macchine.

Tale separazione di Dio e natura, questa derealizzazione della natura, saranno

rafforzate da un’altra teoria di Descartes, annunciata tra il 1631 e il 1633 e precisata

nel 1637: la teoria della creazione continua. Secondo tale teoria, ogni corpo e ogni

spirito prendono in prestito ad ogni istante il loro essere da Dio; e l’azione attraverso

la quale Dio conserva il mondo è, secondo la formula del Discours, «identica a quella

impiegata per crearlo». Nella terza Meditazione, nel 1641, una delle prove

dell’esistenza di Dio come causa dell’io, ricorrerà al fatto che io non posso, con la

mia sola forza, mantenermi un solo istante nell’essere; per cui Dio deve crearmi ad

ogni istante. In ciò, andiamo incontro ad un tema nuovo, quello della discontinuità

del tempo. C’è in Descartes l’affermazione della radicale discontinuità del tempo.

L’esistenza in un momento dato non implica nulla riguardo all’esistenza nell’istante

seguente. La durata dell’universo è quindi fatta dalla ripetizione di istanti creatori; di

conseguenza tale durata dell’universo si appoggia, non come le verità eterne,

unicamente sulla costanza della volontà di Dio.

Anche San Tommaso considera, come Descartes, che Dio conserva le creature

nell’essere, in esse. Dio è la causa dell’essere, della forma sostanziale, ma sono le

cause naturali o anche le cause artificiali che producono il divenire, il fieri. Dio

conserva delle essenze che si sviluppano nel tempo, la continuità della loro durata,

durata che ha la stessa natura del movimento dell’essere che dura, durata che non è

fatta di istanti: durata continua e reale. Come si vede, la teoria di San Tommaso

conserva nella natura una certa realtà, una certa densità, una certa profondità. Essa è

fedele in ogni caso alla debolezza naturale dello spirito umano per il quale il tempo è

una cosa reale e non una serie di istanti dove ognuno di essi si riduce ad un puro

niente. Orbene, su questo punto, come nella teoria della creazione delle verità eterne,

Descartes rovescia tutta l’idea tomista. La sua visione è risolutamente e radicalmente

antinaturalista. La natura (Descartes ricorda sempre che non si tratta di una dea) non

ha un potere proprio né profondità ontologica; e così come essa si riduce ad uno

spazio omogeneo, allo stesso modo il tempo è un tempo radicalmente discontinuo.

Ogni stato del mondo si trova radicalmente e direttamente (quindi immediatamente,

mentre in San Tommaso è mediatamente) sospeso a Dio e a Dio solo, senza dover

nulla all’istante precedente.

Si può notare qui tutta la differenza che c’è tra la nozione cartesiana dell’istante, che

ha durata nulla (néant de durée), e quella di Leibniz, che è essenzialmente dominato

dal calcolo infinitesimale e secondo la quale l’istante è una quantità evanescente di

durata ma in continuità con momenti e con un tempo reale, spesso e lungo.

Ciò che è da comprendere, è che tutto ciò in Descartes deriva ancora una volta dal

fatto che la volontà di Dio è costante. Se è evidente che la posizione di un corpo

dipende in ogni istante dalla sua posizione nell’istante che lo precede, non bisogna

però pensare che questa apparente continuità abbia la sua ragion d’essere in un

principio interno che sarebbe proprio ai corpi, assimilabile ad una forza. Occorre

invece semplicemente invocare la costanza e la regolarità delle leggi stabilite da Dio.

Il dubbio cartesiano

Riassumiamo:

1. Il primo problema di Descartes era fondare una scienza universale, stendendo

la certezza matematica all’intero insieme del sapere.

2. Agli occhi di Descartes, la condizione di possibilità di una tale estensione è

l’unità della mente umana (esprit humain), sempre identica a sé in tutte le sue

pratiche.

3. Descartes in un primo momento ammette la certezza della mente umana senza

metterla in questione.

Eppure, quest’ultima fa questione: poiché da una parte la nozione di semplice (molto

importante perché Descartes ci dice che la conoscenza è certa quando essa ricade nel

semplice) si è rivelata come designante non la semplicità di un elemento ma quella di

un atto intuitivo di conoscenza; e dall’altra l’ordine della conoscenza, non essendo

quello delle cose, non può dirsi vero se non è in accordo con le cose. Resta perciò da

definire la natura di tale accordo. Di modo che, dai testi prodotti fino al 1637, si

rileva che Descartes ammette una certezza senza metterla in questione; ammette che

l’ordine della conoscenza non è lo stesso dell’ordine dell’essere e tuttavia che

l’ordine della conoscenza è vero. Non si domanda ancora perché si possa dire vero e

come lo si possa ritenere vero. Descartes ammette che la natura semplice è la natura

di un atto mentale e non di un elemento della cosa; eppure egli crede che questo atto

mentale, per il fatto che sia semplice, costituisce un intuitus mentis infallibile. È per

tale motivo che Descartes deve riporsi la questione interrogandosi, nella sua

metafisica sistematica, sul valore e la portata della conoscenza umana.

La metafisica di Descartes, infatti, non è formata da affermazione presentabili

secondo un ordine qualunque; essa è costituita invece secondo una serie di momenti

intellettuali che si richiamano l’un l’altro, laddove ognuno di essi suppone quello che

lo precede e genera quello che segue. Il primo momento di tale metodo è il dubbio.

Dice Descartes nel Discours : «pensai che fosse necessario che io rigettassi come

assolutamente falso tutto ciò su cui io potevo immaginare il minimo dubbio». Si deve

qui fare molta attenzione. Descartes non si mantiene qui nel dubbio; egli oltrepassa il

dubbio, nega tutto ciò che è dubbioso. Ecco perché il dubbio è detto iperbolico (dal

termine retorico di esagerazione, eccesso). È un dubbio esagerato. In cosa esso è

infatti iperbolico? Esattamente per il fatto che tutto ciò su cui si può dubitare va

scartato.

Tale dubbio, però, fa direttamente parte della ricerca scientifica, è un momento del

metodo, fa tutt’uno con il metodo e con la scienza: esso esige di eliminare tutto ciò

che può produrre dubbio, e ciò in Descartes consiste essenzialmente col sensibile, che

va eliminato in via definitiva dal processo conoscitivo.

Come sappiamo, il problema della natura dell’idea in Descartes ha dato luogo a

diverse interpretazioni. E infatti, la teoria cartesiana non è semplice da afferrare. A

volte l’idea è considerata come una tavola, come l’immagine di un modello che, lui

solo, sarebbe reale; a volta invece l’idea è considerata come essente essa stessa reale.

Descartes, quindi, a volte ragiona su un’idea-immagine, a volte su un’idea-cosa. Da

questo punto di vista, il Discours lascia la questione totalmente indeterminata. Egli

non precisa cos’è l’idea, e quindi neppure cos’è l’errore e cos’è la verità. Nel

Discours, non smette di riflettere sul vero e sul falso, ma senza dirlo; e, allo stesso

modo che nelle Regulae, non si occupa di precisare che cos’è un’idea vera e cosa

un’idea falsa. Non ci dice se si tratta di un’idea vera, di un’idea reale, o un’idea

conforme ad un modello esteriore. La garanzia che Dio offre alle idee (e che nelle

Meditazioni produrrà une teoria molto sottile e complessa), è fin qui posta in modo

molto sommario: «le nostre idee, essendo esse cose reali che provengono da Dio,

qualora essere appaiano come chiare e distinte non possono che essere vere». È tutto.

Questa teoria è espressa attraverso una sola riga. Una riga essenziale, certo, che

Descartes non smentirà mai, secondo la quale la falsità contiene sempre del niente

(néant) e quindi non può essere causata da Dio, poiché Dio non può causare il niente.

La falsità e l’imperfezione non possono quindi procedere da Dio. Tutto ciò si

svilupperà e compirà tuttavia solo nelle Meditazioni. E proprio perché sarà precisato

lo statuto dell’idea, attraverso una distinzione tra ciò che appartiene al soggetto e ciò

che appartiene all’oggetto. L’idea, infatti, sarà da una parte materia della mente (in tal

senso farà parte del soggetto), e dall’altra essa sarà referenza ad un essere avente una

certa realtà formale. Essa avrà, al di là della sua realtà psicologica, un altro tipo di

realtà, una sua realtà oggettiva, la quale consisterà nel legame tra la realtà psicologica

e la realtà formale dell’oggetto.

Il dubbio, infatti, assume diversa rilevanza nelle Meditazioni. Il dubbio della prima

meditazione differisce da quello del Discours nell’oggetto e nelle ragioni che esso

invoca. Nel suo oggetto, poiché problematizza l’esistenza del mondo esteriore, che il

Discours non ha messo in questione; così come problematizza il fondamento della

fisica, vale a dire, spazio, quantità, figura. Nelle sue ragioni, poiché nel dubbio

Descartes questa volta si chiede se non sia Dio stesso ad ingannarlo, oppure se si

tratti di un genio maligno. Due tratti che mancano nel Discours. Ritorniamo

all’oggetto del dubbio nelle Meditazioni. Il problema posto nella prima meditazione è

essenzialmente un problema esistenziale. Si tratta di sapere se la cosa esiste, da cui

derivano due questioni riguardo al mondo sensibile: la sensazione offre indicazioni

sulla cosa? La sensazione ci rivela che una cosa esiste? Se vedo una lampada, posso

domandarmi in primo luogo se ciò che vedo di questa lampada esista nell’oggetto; ma

posso domandarmi in secondo luogo se è vero che c’è una lampada. Sono due

domande assolutamente differenti. Alla prima domanda, Descartes risponde che la

sensazione non può dare indicazioni sulla cosa. Ma questa è la risposta dell’uomo

della conoscenza, del puro fisico ad una domanda puramente fisica. E il Discours

resta a questo livello. Alla seconda domanda Descartes risponde che la sensazione

può darci indicazioni sul fatto che una cosa sia o non sia, ma la risposta sarà fornita

solo nella sesta meditazione. Ci dirà che il sensibile ha una funzione ontologica e che

tale funzione è quella di far sapere se una cosa esista o meno. Io posso sapere

dell’esistenza della cosa unicamente attraverso il sensibile. Il sensibile, che non ha

per Descartes alcun valore scientifico, poiché non ci offre alcun indicazione sulla

natura della cosa, conserva tuttavia la sua funzione ontologica.

Il problema allora è ridefinire il rapporto tra ragione e sensibile, tenendo conto della

differenza del piano della conoscenza e del piano dell’essere. Al livello del sensibile,

è la ragione a turbare il sensibile; ma anche la ragione, dal lato suo, può essere

turbata, e di conseguenza la scienza, non appena essa entra in contatto con l’essere.

Dal cogito del Discours al cogito delle Meditazioni

L’affermazione prima «penso dunque sono», cogito ergo sum, è presente in gran

parte dei testi; essa compare nei Discours e nei Principes, ma non nelle Meditazioni.

Essa tuttavia è rilevante nella misura in cui costituisce all’interno del processo

dubitativo un’eccezione di fatto, poiché dispone il dubitare all’interno del pensare, e

rinvia perciò stesso all’essere di colui che pensa.

Il dubbio ci pone dinanzi al pensiero che dubita, come qualcosa che non può essere

escluso o eliminato. E la non possibilità di eliminazione di questo fatto viene dalla

situazione assolutamente unica che il dubbio occupa in relazione al mio pensiero,

poiché esso è il mio pensiero stesso. Dunque: io posso dubitare dell’esistenza di

qualunque oggetto poiché posso sempre stabilire una certa distanza tra me e il reale; e

inoltre poiché io mi trovo unicamente di fronte ad idee che rappresentano le cose ma

che non sono la cosa stessa. Quando, al contrario, io dico «je pense», il mio pensiero

è di fronte a ciò che esso afferma, poiché esso è ciò che afferma. Non posso quindi

dubitare che io penso, e quindi che io sono.

Il dubbio è perciò stesso spostato sui concatenamenti razionali e persino sulle verità

matematiche, nell’argomento del Dio ingannatore del genio maligno. Almeno

apparentemente: poiché ciò che veramente mette in dubbio Descartes qui non è la

necessità interna della struttura ipotetico-deduttiva delle verità matematiche e

logiche, quanto il loro valore ontologico. Ciò che Descartes si domanda, nel

passaggio del Dio ingannatore, è sempre se qualcosa di esistente, di reale, risponda a

tali nozioni, oppure se nulla possa loro corrispondere. Detto altrimenti: il suo dubbio

verte non tanto sulla verità delle strutture interne del pensiero quanto sul problema se

l’essere corrisponda al pensiero. Il problema è dunque un problema di esistenza.

Ora, poiché nel Discours Descartes ragiona come uno scienziato, il problema della

corrispondenza dell’idea al reale è totalmente assente. Ecco perché egli deduce

immediatamente, dalla separazione dell’idea dell’anima dall’idea del corpo, la

separazione tout-court dell’anima dal corpo, deduzione che egli considererà (come si

può rilevare dalle sue numerose lettere) non valida. Poiché, come è noto, tutto ciò

sarà stabilito solo nella sesta meditazione, vale a dire precisamente dopo che la

véracité divine sarà intervenuta a fondarla. Nel Discours, al contrario, questa

conclusione, vale a dire la distinzione reale di anima e corpo, segue immediatamente

il «je pense donc je suis». Perché? Per la ragione che qui egli ragiona da matematico,

vale a dire secondo una scienza che parte da idee per pervenire a delle conclusioni

relative agli oggetti di tali idee, senza che essa si domandi se ha il diritto di farlo o

meno.

Possiamo concludere: nel Discours il problema è unicamente scientifico. Il testo di

tale opera afferma l’autonomia di una scienza che trova nella sua propria evidenza il

criterio del suo valore, e di cui la sola difficoltà è di riconoscere tra le nostre

molteplici idee quali sono quelle che concepiamo distintamente. Il problema posto è

un problema di metodo, come indica il titolo del testo. Descartes è in fondo davanti

ad un’evidenza, non dubita di questa evidenza nel 1637 così come non ne dubitava

nel 1628; di qui la composizione di un testo così poco metafisico nel quale egli si

contenta di dire: adesso che ho un esempio di idea chiara, so che cos’è la certezza e

quindi posso andare più lontano.

Se, di contro, il problema delle Meditazioni è se il reale corrisponde alle mie idee,

non basta più, per risolverlo, procedere attraverso una scienza, che prolunga la

conoscenza tecnica e volgare, che distingue semplicemente il vero dal falso. Si tratta

invece di mettere in questione l’intera scienza, e di metterla in questione dal di fuori,

considerandola come un tutto. Ecco perché, l’originalità del procedimento delle

Meditazioni appare innanzitutto nel fatto che esse, invece di iniziare dal cogito per

andare al sum, iniziano dal sum stesso. Nelle Meditazioni, la prima affermazione non

è affatto un «je pense» da cui egli arriva a un «je suis»; qui la prima affermazione è

«ego sum, ego existo». L’ergo sparisce, e non è un dettaglio, poiché non c’è più

legame tra i due elementi: essi sono la medesima cosa. Se non sono certo

dell’esistenza delle cose e sono certo della loro essenza unicamente attraverso Dio,

tuttavia di me che penso, e innanzitutto che mi penso, posso essere certo

immediatamente, sia in quanto all’essenza che in quanto all’esistenza, che solo in me

coincidono quanto alla loro verità.

Descartes non separa perciò pensiero pensante e pensiero pensato. Un pensiero, e la

riflessione su tale pensiero, sono per Descartes una sola e medesima cosa. «Il

pensiero attraverso il quale noi percepiamo qualcosa, non differisce da quello per il

quale noi percepiamo che l’abbiamo percepito». Descartes afferma così l’unità del

pensiero e della riflessione sul pensiero. Ciò che sorprende qui, è il carattere

assolutamente unico, assolutamente semplice dell’atto attraverso il quale il pensiero

si coglie. Si tratta di un pensiero totalmente indivisibile, che non può separarsi da sé,

come nel dubbio esso si separa dall’oggetto. Posso distinguere il pensiero dal suo

oggetto, quando questo oggetto è altra cosa da esso. Ecco perché ho potuto dubitare

del mondo, e persino di avere un corpo. Ma il proprio del cogito è che il pensiero si

coglie da sé. Appare qui un carattere del cogito fondamentale: non è un’idea come le

altre. Il cogito manifesta in modo diretto la presenza dell’essere nel mio pensiero.

Non è un’idea come le altre poiché il proprio di ogni idea è che essa rappresenta un

essere che non è essa stessa, e poiché rappresenta un essere che non è essa stessa,

questo essere può essere messo in dubbio, vale a dire può mettere in luce ciò che

separa l’idea da ciò che è oggetto di tale idea. Qui, al contrario, l’idea che io penso e

il mio pensiero sono la medesima cosa.

È per tale motivo che lo statuto delle idee è molto complesso. Attraverso il cogito

abbiamo compreso che le idee sono idee mie. Il dubbio volontario (poiché per

dubitare devo innanzitutto decidere di dubitare e dunque esso procede innanzitutto da

un atto di volontà che precede il pensiero) ha trasformato l’insieme delle idee in un

mondo ipotetico di cui non so ancora se esso è soggettivo o oggettivo. Prima del

dubbio, avevo l’impressione che le idee venissero dalle cose; dopo il dubbio, non lo

so più. Non soltanto non lo so più, ma tendo ad attribuire la loro origine a un genio

maligno. La cautela, l’abitudine, la memoria, tutto ciò è esteriorizzato, attribuito alla

malvagia efficacia del genio maligno che vuole ingannarmi. E io non sono più, io,

alla fine della prima meditazione, che una pura volontà che resiste e che sospende

ogni giudizio, ridotta a non poter affermare più nulla. Ora, cos’è accaduto nella

seconda meditazione? Cosa ne è stato del fatto che io ho detto sum ? Le idee rivelano

il loro carattere cosciente, appiano come qualcosa che proviene dalla mente. Tutto

ciò, tutto quel mondo, tutte queste idee che nel dubbio non avevano alcun supporto

ontologico, hanno trovato in me quel tipo di supporto. Se infatti non sono sempre

certo che le mie idee rispondano a qualcosa di esterno a me, io sono tuttavia sicuro

che esse sono idee mie, che esse mi appartengono a titolo di stati di coscienza.

Le idee, come tali, sono dunque mie idee, e se le considero nel loro essere e nel loro

essere formale (si confonde spesso l’essere formale delle idee e l’essere formale delle

cose che esse rappresentano), in quanto esse sono delle idee, esse non sono che modi

del mio io (moi). Detto altrimenti, il loro essere sono io. Tutte le idee sono idee mie e

al livello del «je pense» l’io è il loro unico sostegno.

Ecco qui la differenza tra il cogito della seconda meditazione e quello del Discours.

Quest’ultimo è un’idea tra le altre, un’idea che è semplicemente più certa delle altre e

che serve loro da modello. Il cogito della seconda meditazione è il soggetto di ogni

idea e persino l’essere di ogni idea. Tutte le idee hanno un essere e quest’essere è il

sum, è una persona, sono io.

L'io pensante nella seconda meditazione

Abbiamo precisato qualcuno dei caratteri del «je pense» nella seconda meditazione. Il

cogito non ci è apparso come un semplice pensiero, un intelletto umano in generale,

ma come un ego, un sum. Descartes afferma innanzitutto un'esistenza, e tale esistenza

è quella del suo io. Ed è a questo titolo che l'io diviene il sostegno, il sostrato di tutte

le idee. La realtà formale delle idee, vale a dire ciò che le idee sono in quanto idee, si

riduce a questo io, considerato sul piano dell'essere. Le idee come tali sono allora

solo modi di questo io pensante.

La certezza di questo io è quella di essere una cosa che pensa, è certo di pensare. È

certo che l'attributo che non può essere separato da lui è il pensiero, ma non è ancora

completamente sicuro che il suo essere non possa avere altri attributi diversi dal

pensiero. È una cosa che pensa. Ma, si domanda Descartes, cosa vuol dire? Egli

spiega allora: una cosa che pensa, vale a dire «una cosa che dubita, che concepisce,

che afferma, che nega, che vuole, che non vuole, che immagina e che sente».

Passaggio essenziale. Se la seconda meditazione è una sorta di epurazione, che va

verso l'io intellectus o verso una pura ratio, è di contro molto evidente che tale

passaggio, che definisce l'io come cosa che pensa, che vuole, che non vuole, che

afferma, che nega, che immagina e che sente, sarebbe da porre innanzi all'altro che

afferma che «io sono un intelletto o una ragione». La cogitatio non si riduce

all'intelletto, poiché comprende la volontà, l'immaginazione, il sentimento.

Occorre allora ammettere che l'io del je pense, l'ego del cogito, realizza un'unità

inscindibile e poco chiara, di un'immaginazione, di una volontà e di un intelletto.

Descartes infatti, dopo aver affermato videre videor, continua dicendo: «è ciò che

nell'io si chiama propriamente sentire». Ciò che si chiama sentire non è meramente la

coscienza riflessa del sentire nell'intelletto; la sensazione fa parte del cogito stesso

come uno dei suoi attributi.

L'intelletto e la sensazione sono espressione di due tendenze della cogitatio, una

attiva e una passiva. L'intelletto è propriamente la passione della mente (esprit), la

volontà è la sua azione. Descartes mostra inoltre che queste due facoltà sono

mischiate. Il mio volere è sempre accompagnato da una qualche comprensione,

«poiché è certo che noi non sapremmo volere nulla che noi non percepiamo

attraverso lo stesso mezzo con cui la vogliamo», e successivamente, «noi non

comprendiamo nulla senza aver al contempo una qualche volizione». L'intellezione è

dunque passione, e passione del mio io, della mia sostanza, della mia mente (esprit),

passio substantiae, mentis passio. La volontà è azione, e la volontà e l'intelletto, lungi

dall'essere dei modi l'una dell'altro, sono l'azione e la passione di una stessa sostanza;

poiché la volontà e l'intelletto sono l'azione e la passione di una stessa sostanza, essi

sono perciò stesso inseparabili; in definitiva, nelle Meditazioni si passa da un cogito a

dominante intellettuale ad un cogito a dominante volontaria.

Se infine consideriamo nel 1649, un anno prima della morte di Descartes, le Passioni

dell'anima, tale discorso diverrà ancora più netto; poiché nell'articolo 20 Descartes

vede nella percezione dell'anima un'azione in luogo di vedere una passione; e questo

perché egli afferma che tale percezione dell'anima dipende soprattutto dalla volontà.

La volontà è dunque indispensabile al cogito, e fondamentale in lui.

Il tema del cogito è immediatamente seguito a partire dalla terza meditazione dal

tema della solitudine del cogito. A partire dal momento in cui ha detto «io sono»,

Descartes si sente solo. All'inizio della terza meditazione egli insiste su questa

solitudine radicale del «je pense», che non sa più se ci sono le cose, che non sa più se

c'è un mondo, un mondo esterno a lui e diverso da lui. Questa solitudine è la

conseguenza della passività naturale del cogito, che è privata di qualsiasi correlativo

attraverso la messa in dubbio di ogni esteriorità. Orbene, nella seconda meditazione,

passaggio fondamentale che porta alla terza, l'io non sa ancora se c'è qualche altra

cosa oltre a lui. La seconda meditazione è in questo senso la presa di coscienza della

prima, e cioè del dubbio. Ma l'io non prende coscienza di sé se non riafferrandosi

incessantemente nella tendenza a porre l'altro. Questa tendenza, che lo costituisce, di

andare verso l'essere che rappresentano le sue idee, avviene in ragione di uno sforzo

sempre rinnovato, sempre ripreso, che lo riporta indietro verso di sé. Ciò porta a

considerare le idee unicamente nella loro realtà formale che si confonde con la loro

realtà materiale o psicologica, e che ne fa i modi del mio io.

Ora, per uscire dalla sua solitudine che farà il «je pense»? Esso è intelletto e volontà.

Si rivolgerà alla volontà? Evidentemente no, poiché in tal modo cesserebbe la sua

tensione che sostiene il dubbio. L'intelletto non esaminerà allora la sua volontà, da cui

procede il giudizio, il quale è stato appunto sospeso nella prima meditazione al fine di

lasciar procedere il dubbio. L'intelletto, non potendo allora esprimere alcun giudizio

(poiché il dubbio consiste appunto nel sospendere ogni giudizio) non può che fare

una sola cosa: esaminare ed enumerare le sue idee. Esaminerà allora le sue idee una

ad una, fino a scoprirne una di cui è causa e che può a pieno titolo costituirsi come il

marchio autentico della sua passività davanti ad un essere esteriore.

Quello che dà all'inizio della terza meditazione un carattere assolutamente unico nella

storia delle idee, è che essa non esprime un'analisi del giudizio, e neppure un'analisi

dell'idea considerata nella sua pura realtà formale, vale a dire come un modo del mio

io. Essa è un'analisi delle idee considerate nella loro realtà oggettiva. Non si tratta,

tuttavia, di fondare la scienza nell'ambito della pura relazione, come farà Kant; così

come non si tratta di fondare la scienza nell'ambito del puro ipotetico-deduttivo. Si

tratta, poiché ogni esistenza è posta in dubbio, eccezion fatta per la mia, di scoprire

un'altra esistenza diversa dalla mia, un'esistenza che mi permetta di uscire dalla mia.

E come potrei farlo se non esaminando le idee? L'idea, sebbene resti attaccata

ontologicamente all'io, è allora interrogata come segno dell'esteriorità ontologica.

Ecco qui sllora intervenire un'altra nozione, quella di realtà oggettiva dell'idea. Le

idee, apparse in prima istanza in una confusione radicale e riportate alla loro realtà

formale, realtà che si confonde con la realtà materiale o psicologica, e che quindi

sono divenute unicamente dei modi del mio io, si rivelano ora come aventi un'altra

realtà, la realtà detta oggettiva. E difatti, le nostre idee differiscono quanto al loro

contenuto rappresentativo, quanto a quel “ciò” a cui rinviano. L'idea ha un contenuto,

essa rappresenta qualcosa; dunque non sembra sufficiente aver spiegato la sua realtà

formale, vale a dire avervi visto puramente e semplicemente uno stato del mio io

pensante, né aver affermato che essa è fatta della stessa materia della mente. Occorre

ancora spiegare l'idea quanto al suo contenuto, e comprendere che le idee possono

aver bisogno di cause diverse dato che esse hanno un contenuto diverso. Di qui la

ragione per cui Descartes esamina a turno ognuna delle sue idee, mettendo in gioco

un duplice principio: quello della causalità, che porta sulla pura origine dell'idea (da

dove viene l'idea?); e quello della corrispondenza dell'idea con ciò che essa

rappresenta. Ora, quello che bisogna ben comprendere è che questa nuova posizione

del problema non distrugge l'antica, se non nel momento in cui scoprirò Dio. Poiché

la realtà formale dell'idea (formale nel senso di reale, ontologica, l'idea considerata

come essere), qualunque sia la sua realtà oggettiva, è sempre un modo del mio io.

Quindi nulla mi consente per ora, in tale rivista di idee, di uscire da me stesso. E

tuttavia, queste idee che, formalmente parlando, non sono che modi del mio io, hanno

una realtà oggettiva, fatto del tutto nuovo. Per la filosofia scolastica, infatti, la

conoscenza richiedeva semplicemente il soggetto da un lato e la cosa dall'altro. Posta

la cosa in dubbio, o soppressa, il soggetto non può far prova di alcuna specie di

passività. Esso era solo al mondo, costretto allo scetticismo. Non è però questo l'esito

di Descartes. La conseguenza del dubbio ha portato, dal punto di vista formale, vale a

dire dell'essere, a ridurre ogni realtà dell'idea al «je pense» e al «sum». Ma la realtà

dell'idea non si riduce a tale realtà, e Descartes ne offre due prove. La prima, che

verte sulla realtà oggettiva propriamente detta, si trova nella terza meditazione. Essa

consiste a rilevare che le idee differiscono tra di loro, a secondo di quanta realtà

rappresentano. La seconda, che compare nella quinta meditazione, quando Descartes

espone la sua teoria delle essenze, insisterà più nettamente sul carattere passivo del

mio intelletto davanti all'idea. E tale carattere passivo non potrà venire da un

semplice pregiudizio che afferma che l'oggetto esiste al di fuori di me. Ma, al

contrario, Descartes precisa che il dubbio esistenziale è interamente mantenuto, che

io non so ancora se esistono delle cose al di fuori di me. Nonostante però il dubbio si

tenga, l'essenza si impone da sé. Che ci sia al mondo un triangolo o meno, che ci sia

un cerchio o meno, resta che io devo trarre dal triangolo e dal cerchio le loro

proprietà secondo un ordine che vincola la mia volontà. Resta che io non posso fare

quello che voglio dell'idea di triangolo o del cerchio, devo invece attribuire al

triangolo o al cerchio questa o quella proprietà. In sintesi, l'idea come tale mi vincola,

essa è in me a titolo di natura, anche quando ho messo tra parentesi la questione della

realtà del suo oggetto. E quindi, non basta aver mostrato che l'idea è un modo dell'io,

non basta aver mostra che l'idea è la mia idea. È necessario che io scopra che l'idea

forse richiede un'altra causa e che non si riduce alla sua esistenza puramente

psicologica come modo dell'io. Di qui nasce il problema del fondamento metafisico

della scienza. Come può essere allora posto il problema se Descartes non parte dal

puro intelletto, da un intelletto trascendentale? Se può farlo è proprio perché l'idea è

duplice; e a partire da questa duplicità, attraverso quindi l'intermediario delle idee,

Descartes può passare dall'io personale, che egli è, ad un altro essere che sarà quello

di Dio.

Le prove cartesiane dell'esistenza di Dio

Abbiamo scoperto che le nostre idee, oltre alla loro realtà psicologica che esse

possiedono a titolo di modi dell'io, hanno una realtà oggettiva, o ancora essenziale. Ci

troviamo allora di fronte ad almeno tre possibili realtà: quella del mio io, quelle delle

mie idee e quella delle cose.

Ogni idea, se considerata formalmente, vale a dire in ciò che essa è essa stessa una

cosa reale, rinvia al solo spirito, alla sola mens, e di conseguenza il mondo e la

scienza del mondo sono unicamente la mia propria rappresentazione. Ma poiché «io

sono una cosa che pensa, vale a dire che che dubita, che afferma, che nega, che vuole,

che immagine e che sente», non si tratta affatto di un intellectus, ma di una coscienza,

e di una coscienza che è anche coscienza di un io. E tuttavia, il mondo della scienza,

anche riportato ontologicamente al «je pense», resiste al mio pensiero; e anche

quando questo è ridotto alla mia mente tramite le idee, si presentano delle realtà

oggettive considerate da Descartes come delle reali essenze. Sono allora davanti ad

un paradosso: se considero le idee quanto al loro contenuto, esse si presentano come

delle nature reali e vere, come delle essenze che si sviluppano, che mi resistono, di

cui io non posso fare quello che voglio, che differiscono le une dalle altre. Eppure,

ogni volta che ripropongo il problema essenziale delle Meditazioni, che è il problema

ontologico, ogni volta che mi domando «che cos'è?», posso dire solo una cosa, vale a

dire «io sono», e quindi non posso che riportare le idee ad essere unicamente dei

modi del mio io.

Descartes ha un solo problema, un solo metodo, un solo procedimento: mette in

dubbio tutto ciò che è nozione, e mettendo in dubbio tutto ciò che è nozione, fa

apparire ciò che è essere. Fa così apparire un primo essere, quello dell'io.

Occorrerebbe che egli facesse ne apparire un altro, e che questo sia quello di Dio. Se

ci riuscisse, il problema sarebbe risolto. Poiché Dio essendo l'essere stesso, ed

essendo il principio della creazione di tutte le cose, scoprire Dio alla radice della mia

conoscenza, scoprirlo come origine delle mie idee, vorrebbe dire fondare questa

conoscenza e stabilirla come vera.

Ora, passando in rassegna le sue differenti idee, e persuadendosi a proposito di

ognuna di esse che possano avere come causa l'io, Descartes non può estendere tale

riduzione quando ciò riguarda l'idea di Dio. La riduzione di ogni idea ad un'idea del

mio io non può essere applicata all'idea di Dio, idea di una sostanza infinita, eterna,

immutabile, indipendente, onnisciente, onnipotente. Infatti, la realtà oggettiva di tale

idea supera la mia realtà formale e quindi non posso esserne causa. Questo ci porta a

dire che questa idea richiede come causa una sostanza veramente infinita che

possiede tanta realtà formale o eminente quanto questa idea ha di realtà oggettiva. C'è

dunque un Dio, e questa è la prima prova.

Ogni volta che definisco l'idea di una lampada, di un tavolo, di una sedia, di un

angelo, di un uomo, sono davanti ad una realtà finita e quindi posso pensare di essere

la causa di questa idea, come nel sogno sono la causa degli alberi o degli uomini che

credo di vedere. Ma quando sono davanti ad un'idea che ha una realtà oggettiva

infinita, mentre la mia realtà formale è una realtà finita, è allora evidente che questa

idea non può derivare da me stesso. Occorre sottolineare che quando Descartes parla

di realtà oggettiva parla di realtà dell'idea in quanto idea. La realtà oggettiva decade

sempre in relazione alla realtà formale; la realtà formale della cosa è sempre qualcosa

di superiore alla realtà oggettiva, vale a dire al modo in cui la cosa è in me. Poiché

essere in me è essere in quanto idea. Può dunque esserci più realtà nella realtà

formale della causa dell'idea che nella realtà dell'idea stessa. Ma non può essercene di

meno. E quindi, l'io che è un essere finito, che ha una realtà formale finita, non può

essere la causa di una realtà oggettiva infinita, e cioè che la oltrepassa. Divenendo

idea, invece di decadere, aumenterebbe di realtà. È per Descartes impossibile.

Nella seconda prova, Dio non è più evocato come causa della sua idea, ma come

causa dell'io stesso. Percependomi come finito, è evidente che io, in quanto

contingente, non contengo in me la mia ragion d'essere: «è evidente che chi conosce

qualcosa di più perfetto di sé, non si è dato di per sé l'essere». Tale argomento è

ripreso nella terza prova, che può essere unita alla seconda e ad essa ridotta, come

Descartes afferma.

Il passaggio a Dio ha un risultato cruciale: consente di chiarire e rivelare la natura del

cogito stesso. Ecco anche perché può essere risolto un problema così complesso:

come Descartes può cambiare punto di appoggio? Come, avendo inizialmente

appoggiato tutta la conoscenza sul «je pense», Descartes può all'improvviso

cambiarlo spostandolo su Dio? È evidente che la risposta risiede nell'unica possibilità

che Dio stesso appaia come il fondamento del «je pense». Tutto risiede nella

differenza tra le due prove citate e nella loro relazione. Cosa dice la prova della

causalità dell'idea? Essa dice che ho in me un'idea che ha una realtà oggettiva infinita,

e che il mio io, il mio ego, non può essere la causa di tale idea precisamente perché è

finito. Se l'io non fosse dunque un essere finito, potrebbe allora essere la causa

dell'idea di Dio. Di conseguenza, la prova della causalità dell'idea si appoggia

sull'affermazione esplicita del cogito come ego e come sum e non solo come

intellectus ; essa suppone l'io come io dubitante, desiderante, volente, poiché

Descartes invoca, per provare che l'io è finito, il fatto che io desidero, e che dunque

non posseggo tutto ciò che voglio: per cui io sento me stesso come finito. Descartes

aggiunge inoltre che ama e che odia: quindi poiché è un io amante, desiderante, che

odia, che dubita, vale a dire un io personale finito, l'io non può essere la causa

dell'idea di Dio.

Tutto riporta dunque all'idea dell'infinito: «l'idea dell'infinito, comprendendo tutto

l'essere, comprende tutto ciò che di vero c'è nelle cose». La conoscenza in Descartes

cambia di fondamento dopo essere rimasta collegata all'essere dell'io che è un mezzo

tra l'essere e il niente (néant); essa si collega a Dio poiché solo lui è veramente essere.

Se essa è collegata all'essere dell'io, le idee si configurano solo soggettivamente. Se

l'uomo è solo al mondo, questo mondo è sogno, favola, storia. Se al contrario le idee

sono collegate a Dio, appare tutta la loro verità. Ecco perché credo che le idee

scientifiche e le idee metafisiche non sono in Descartes della stessa natura. Le idee

metafisiche traducono in me una reale presenza dell'essere. L'essere è chiaro, cioè

presente; è indefinibile, non può essere compreso da alcuna idea di carattere

matematica o di tipo oggettivo; è evidente ma non concettualizzabile; è, come dice

Descartes di Dio, concepito ma non compreso. Ecco perché Dio è essenzialmente

fondamento, fondamento di ogni idea fino alla sua radice. Dio si scopre a chi pensa

fino in fondo la sua idea, poiché non si può pensare a nulla senza pensare al

contempo alla nostra mente che lo pensa: e così scopre il cogito; ma non si può

pensare alla nostra mente senza pensare all'infinito che la fonda e la crea: e così

scopre Dio.