1

Lucio Gentilini

LA JUGOSLAVIA

DALLA NASCITA ALLA DISGREGAZIONE

Introduzione

Il 20 luglio 2011 il presidente della Serbia Boris Tagic confermava che Goran

Hadzic, accusato di genocidio soprattutto per il massacro di Vukovar (nell’ottobre

1991 erano stati sterminati 264 ricoverati in ospedale nel corso della pulizia etnica

colà condotta) e latitante da 16 anni (cioè dalla conclusione della guerra), era stato

arrestato.

Hadzic - figura chiave nella Repubblica Secessionista Serba della Krajina croata - era

l’ultimo criminale di guerra serbo ancora in libertà ed il suo arresto esauriva la lista di

ricercati che la Serbia doveva consegnare al Tribunale Internazionale dell’Aja se

voleva che il cammino per il suo ingresso nella Unione Europea potesse proseguire.

Dopo gli orrori delle guerre etniche degli anni Novanta del secolo scorso la Serbia,

pur rientrata da tempo nel novero dei Paesi democratici, doveva infatti ancora

dimostrare il suo pieno ripudio di quel passato così ingombrante coll’eliminare ogni

possibile sospetto di connivenza e protezione dei maggiori responsabili (serbi) di

quegli stessi orrori.

Con questo arresto si chiudeva il triste capitolo delle feroci guerre fra i popoli

dell’ex-Jugoslavia che tanta sorpresa e sgomento avevano provocato nell’opinione

pubblica europea e mondiale: nasce quindi spontanea la curiosità di comprendere gli

eventi di quella martoriata regione del mondo - e per far questo il discorso non può

che partire da lontano.

La storia dei Balcani – e specificamente quella della Jugoslavia – è però

estremamente complicata e confusa per cui ripercorrerla per intero risulterebbe

eccessivamente arduo e difficile: in questa sede si preferirà allora far opera di sintesi

limitandosi a chiarire i termini centrali dei problemi ed a metterne in luce gli eventi

salienti e fondamentali.

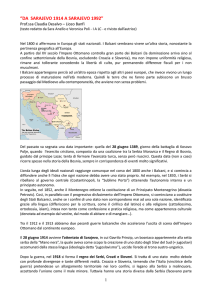

2

Gli Stati dell’ex-Jugoslavia nel 2011.

3

Nascita di un’idea

Il 13 agosto 1866 - sconfitto nettamente l’Impero Austriaco - il cancelliere prussiano

Otto von Bismarck con la pace di Praga otteneva la completa espulsione dell’Austria

dalla Confederazione Germanica: era una svolta molto importante nella politica

europea perchè il controllo della Germania da parte dell’Austria (pur con inevitabili

mutamenti) risaliva al Medioevo.

Il 3 ottobre 1866 – altra conseguenza della sconfitta austriaca – con la pace di Vienna

l’Impero Austriaco perdeva anche il Veneto che entrava così a far parte del Regno

d’Italia, come aveva fatto sette anni prima la Lombardia.

Nonostante Trentino e Friuli (Trento e Trieste) continuassero a far parte dell’Impero

Austriaco, era ormai finito anche il suo controllo dell’Italia: l’Impero andava dunque

ripensato e ristrutturato e per questa necessità il 21 dicembre 1867 si trasformò

nell’Impero Austro-Ungarico (o Austria-Ungheria).

L’Impero venne diviso in Cisleithania (Austria e tutta la parte ad ovest del Leitha, un

affluente del Danubio, più la Dalmazia) e Transleithania (Ungheria con tutta la parte

ad est del medesimo fiume): riconosciuti Regni indipendenti, ambedue però

rimanevano sotto lo stesso Imperatore (austriaco) – l’Ungheria soltanto per quel che

riguardava guerra, finanze ed esteri.

L’Impero aveva assunto insomma un assetto duale - e non a caso ebbe per simbolo

un’aquila bicipite.

Questa nuova sistemazione dell’Impero suscitò tuttavia opposizione e risentimento

fra gli altri popoli che lo componevano e che comprensibilmente si sentirono esclusi e

discriminati: fra questi ci furono gli sloveni, insieme ai boemi sotto l’Austria, ed i

croati, sotto l’Ungheria, i cui confini allora arrivavano fino all’Adriatico.

Fu in queste circostanze che prese vigore l’idea di unire gli Slavi del Sud – gli

Jugoslavi – in una compagine politico-amministrativa dotata delle stesse autonomie

delle altre due etnie (l’austriaca e l’ungherese) in modo da trasformare in triplice il

duplice Impero.

In questo modo esso sarebbe diventato più equilibrato e rispettoso di tutte le

nazionalità che ne componevano la struttura multietnica, multilinguistica,

multiculturale e multireligiosa, ma in realtà questo progetto era vecchio di almeno

vent’anni e risaliva al movimento ‘illirico’ dello scrittore e poeta croato Ljudevit Gaj,

mentre il vescovo (anche lui croato) Josip Juraj Strossmayer aveva sì puntato anche

lui sull’unità degli slavi del sud, ma per costruire un stato del tutto nuovo, autonomo

ed indipendente.

In ogni caso, nel clima di diffuso Panslavismo del tempo per raggiungere

quest’obiettivo gli estensori di ambedue i progetti erano disposti a passare sopra le

grandi diversità esistenti fra i popoli in questione che parlavano lingue differenti,

praticavano differenti versioni del Cristianesimo (cattolici i croati e gli sloveni,

ortodossi i serbi, i montenegrini ed i macedoni), comprendevano molti mussulmani

(sia fra i bosniaci che gli albanesi del Kosovo), avevano diversi alfabeti (croati e

4

sloveni scrivevano con caratteri latini mentre serbi, montenegrini e macedoni con

caratteri cirillici) ed avevano differenti retaggi storici: mentre infatti croati e sloveni

erano stati sudditi relativamente fedeli dell’Imperatore austriaco (l’avevano per

esempio sostenuto nel 1848-49 contro gli ungheresi quando questi si erano ribellati

proclamando la loro indipendenza) ed avevano accolto favorevolmente l’idea

‘illirica’, serbi e montenegrini invece l’avevano rifiutata, mentre ancora più

complicata era ed era stata la storia dei macedoni, divisi e contesi fra Serbia, Grecia e

Bulgaria.

I serbi cui si faceva riferimento nel progetto di unione degli slavi del sud erano quelli

che vivevano all’interno dei confini dell’Impero Austro-Ungarico (soprattutto in

Croazia ed in Bosnia), ma al di fuori di questo la Serbia esisteva ormai come entità

indipendente - seppur in dimensioni più ridotte di quelle odierne.

La Serbia in quanto tale non aveva mai fatto parte dell’Impero Asburgico:

gradualmente conquistata dai turchi e da questi dominata per oltre tre secoli, ne era

sempre stata una fiera resistente così che dal 1804 al 1815 dopo una strenua lotta era

infine riuscita a divenire autonoma - e proprio nel 1867 l’ultima guarnigione turca

aveva dovuto abbandonare definitivamente la capitale Belgrado nella quale era potuta

restare fino a quel momento.

Anche se la Serbia venne riconosciuta Principato solo nel 1878 (e Regno nel 1882),

di fatto era ormai libera ed indipendente e, anzichè mirare ad unirsi ad altri popoli

slavi, da tempo manifestava invece la sua volontà di unire tutto il suo popolo in un

unico stato – proprio come avevano voluto fare ed avevano fatto gli italiani ed i

tedeschi.

Tutti i popoli slavi dei Balcani erano comunque mescolati fra loro: così come non

tutti i serbi vivevano in Serbia, nemmeno tutti i croati in Croazia, ecc., per tacere

degli ebrei, dei tedeschi e delle mille altre minoranze.

Numerosi osservatori, studiosi, scrittori e viaggiatori stranieri (in genere inglesi) per

parte loro avevano tuttavia insistito su una presunta stretta parentela e su presunte

origini comuni dei vari popoli jugoslavi: essi avevano notato per esempio che fra la

lingua serba e quella croata le differenze – alfabeto a parte – erano minime; che

questi popoli erano stati separati a forza da altri stati ed imperi che ne avevano

spezzato l’unità originaria; che le innegabili differenze che sembravano renderli

ormai estranei fra loro erano in realtà frutto di influenze esterne che erano stati

costretti a subire e che, insomma, le difficoltà a riunirli in un unico stato non

sarebbero state insormontabili.

Il progetto di uno stato per gli slavi del sud – gli jugoslavi - era ancora sicuramente

prematuro, ma l’idea era comunque nata, sia all’interno che all’esterno: perchè essa si

potesse concretizzare si sarebbero tuttavia dovute verificare almeno due condizioni,

l’espulsione dei turchi dai Balcani ed il crollo dell’Impero Austro-Ungarico - i due

Imperi che opprimevano e dominavano gli slavi del sud.

5

L’espulsione dei turchi dai Balcani

L’espulsione dei turchi dai Balcani (meridionali) fu definitiva con la pace di Losanna

nel luglio 1923 (vedere su questo punto il capitolo relativo nel mio “La

ricomposizione etnica dell’Europa” e “ ‘Neve’ di Orhan Pamuk” ) quando alla

nuova Repubblica Turca in Europa rimase solo la Tracia orientale, ma per quel che

riguarda i territori ed i popoli che avrebbero composto la Jugoslavia l’espulsione –

senza dimenticare l’indipendenza della Grecia (1929) ed altre numerose rivolte avvenne in due momenti fondamentali: con la guerra russo-turca del 1876-78 e con la

prima guerra balcanica (1912-13).

I

Nel biennio 1875-76 i serbi che abitavano nella Bosnia-Erzegovina si ribellarono

ancora una volta ai turchi ed ottennero subito l’aiuto degli altri popoli balcanici

(serbi, montenegrini, bulgari e rumeni): la rivolta venne duramente domata con atroce

brutalità soprattutto contro i bulgari, ma la Russia, che da tempo si atteggiava a

paladina dei popoli slavi, non perse l’occasione e nell’aprile 1877 il suo esercito

invase la penisola balcanica e da lì riuscì a spingersi fino ad Istanbul.

Il sultano non potè che arrendersi e firmare la umiliante pace di Santo Stefano (marzo

1878) ma questa vittoria russa era insopportabile per Austria-Ungheria, Francia ed

Inghilterra, che minacciarono di intervenire a loro volta: il risultato di questa nuova

crisi internazionale fu il Congresso di Berlino che, voluto dall’ ‘onesto sensale’

Bismarck, si concluse il 13 giugno 1878.

Fra i tanti deliberati del Congresso quelli che interessarono la futura Jugoslavia

furono il riconoscimento dell’indipendenza della Serbia e del Montenegro, mentre la

Bosnia-Erzegovina - anche se formalmente continuava a far parte dell’Impero Turco

- venne però assegnata per trent’anni all’amministrazione dell’Austria-Ungheria (!?).

Anche questo fu insomma un capitolo di quella “Questione d’Oriente”, cioè del

problema rappresentato dalle aspirazioni indipendentistiche dei popoli balcanici e

dagli interessi divergenti delle Potenze Europee sui Balcani stessi (e non solo) che

ormai il traballante Impero Turco non riusciva più a controllare.

II

Verso la fine del secolo fu ormai evidente che l’Impero Turco non era più sostenibile:

difeso per tanto tempo dalle Potenze Europee per la sua funzione di escludere

l’accesso della Russia al Mediterraneo, ormai non era più in grado di farlo ma,

soprattutto, per Francia, Inghilterra e Russia il nuovo pericolo era ora rappresentato

dalla Germania di Guglielmo II (e dalla sua alleata Austria-Ungheria) - così la

conseguente Triplice Intesa (1907) di Francia, Inghilterra e Russia fra i suoi compiti

ebbe anche quello di fermare la spinta dell’Austria-Ungheria nei Balcani.

6

Questa spinta divenne evidente il 6 ottobre 1908 quando, scaduti i trent’anni di

amministrazione, l’Austria-Ungheria si annesse la Bosnia-Erzegovina: la Turchia il

26 febbraio 1909 dovette riconoscere l’atto compiuto, ma esso suscitò le estese

ribellioni dei serbi e dei musulmani residenti, che per essere sedate impegnarono un

terzo dell’esercito austro-ungarico.

Per la Turchia le cose non potevano ormai che peggiorare: approfittando della guerra

italo-turca per la Libia, nel 1912 Serbia, Grecia, Montenegro e Bulgaria, appoggiati

dalla (solita) Russia, l’8 ottobre attaccarono a loro volta la Turchia per strapparle la

fertile Macedonia - e ci riuscirono scacciandone nel sangue e nel massacro la

popolazione turca.

I giochi erano così compiuti: il 30 maggio 1913 col Trattato di Londra la Turchia

dovette rinunciare praticamente a tutti i suoi possedimenti in Europa, dove potè

mantenere solo la Tracia orientale – e questo confine è rimasto inalterato fino ad

oggi.

Fu questa la prima guerra balcanica, subito seguita da una (brevissima) seconda per il

possesso della multietnica Macedonia che colla pace di Bucarest (agosto 1913) venne

spartita fra Serbia e Grecia.

La grande vincitrice era la Serbia che, essendosi annesso anche il Kosovo, aveva ora

raddoppiato l’estensione del suo stato (ma ne aveva perso l’omogeneità etnica).

Elemento comune a tutti i Paesi balcanici che avevano combattuto contro i turchi era

stata la Chiesa Ortodossa, l’unica istituzione che – come aveva fatto a suo tempo la

Chiesa di Roma durante la dominazione barbarica dell’Europa occidentale – era stata

le gelosa e fedele custode del patrimonio culturale, linguistico e storico (oltrechè

religioso, s’intende) delle popolazioni slave sottomesse al Sultano.

Nel clima di acceso nazionalismo slavo si verificarono continui trasferimenti di

popolazione (soprattutto di quella turca nella sua madrepatria) ed anche pulizie

etniche, mentre le tensioni fra le Potenze Europee sui Balcani, ‘polveriera d’Europa’,

rimanevano alte.

Non fu un caso se la prima guerra mondiale scoppiò proprio qui.

Nascita della Jugoslavia

Lo svolgimento della prima guerra mondiale è fin troppo noto perchè in questa sede

abbia senso ripercorrerlo per intero e basterà dunque ricordare brevemente i principali

eventi che riguardarono direttamente i popoli e gli stati della futura Jugoslavia:

le ostilità scoppiarono il 28 luglio 1914 quando l’Austria-Ungheria dichiarò guerra

alla Serbia e gli slavi del sud si trovarono così a dover combattere su opposte

barricate: sloveni, croati ed i serbi sudditi dell’Impero, nell'esercito austro-ungarico,

mentre i serbi di Serbia ed i montenegrini, alleati dell'Intesa, si batterono contro gli

Imperi Centrali. I cittadini della futura Jugoslavia dovettero così scontrarsi anche fra

di loro per tutta la durata della guerra;

già l’11 agosto 1914 l’esercito austro-ungarico attaccò la Serbia, ma questa riuscì a

respingerlo, a sconfiggerlo ripetutamente e ad inseguirlo in Bosnia ed in Croazia;

7

il 1 novembre 1914 la Turchia entrò in guerra a fianco degli Imperi Centrali;

nel settembre 1915 anche la Bulgaria entrò nel conflitto a fianco degli Imperi Centrali

e così la Serbia, presa tra due fuochi, venne completamente invasa: con grandissima

difficoltà re, esercito e governo con una marcia epica e difficilissima riuscirono però

ad arrivare all’Adriatico dove vennero evacuati (dapprima a Corfù) dalla flotta

italiana;

più tardi, con il sostegno dei francesi, partirono al contrattacco dal fronte a Salonicco

(cuore delle operazioni dell’Intesa nei Balcani);

il 14 settembre 1918 la Bulgaria crollava definitivamente sotto l’urto franco-serbo;

nell’ottobre 1918 i serbi (coi francesi) compivano la sanguinosa ma vittoriosa

riconquista della loro terra e del loro regno;

il 3 novembre 1918 l’Austria-Ungheria era definitivamente travolta.

Per l’Europa la guerra fu un disastro terribile: nello shock dell’inspiegabile follia

annientatrice ed assassina, che aveva impazzato in quello che aveva pensato di essere

il continente più evoluto ed avanzato (oltre che civilizzatore!) del mondo, morti e

distruzioni erano arrivati a livelli impensabili.

Insieme alla Polonia (altro campo di battaglia) fu la Serbia che pagò percentualmente

il più alto tributo di sangue: almeno metà dei maschi adulti (350.000 uomini) ed un

terzo dell’intera popolazione era infatti stato ammazzato o era morto di stenti e

malattia, mentre nell’intero Paese imperversava ancora la tubercolosi.

La febbre ‘spagnola’ infierì infine sull’intero pianeta col suo incredibile carico di

morti.

In queste condizioni si aprì a Parigi il congresso di pace i cui esiti trasformarono

profondamente l’Europa: trionfò infatti il punto di vista del presidente statunitense

Wilson che portò allo sfaldamento degli antichi imperi multinazionali in favore degli

stati nazionali, ma come ogni regola anche questa ebbe le sue eccezioni – fra cui la

Jugoslavia appunto, che andò invece nella direzione diametralmente opposta.

Già durante la guerra comitati slavi e governi in esilio non avevano mai rinunciato –

pur fra mille difficoltà – a portare avanti il progetto di uno stato jugoslavo e già il 10

luglio 1917 si era giunti all'accordo in base al quale serbi, croati e sloveni alla fine

della guerra avrebbero dato vita ad uno stato democratico, parlamentare e rispettoso

delle peculiarità nazionali di ogni singolo popolo sotto la dinastia serba dei

Karageorgevic.

Il 1 dicembre 1918 venne poi ratificata la dichiarazione comune serbo-croato-slovena

in favore di uno stato unitario - al quale cinque giorni prima, il 26 novembre, anche

l’Assemblea Nazionale del Montenegro aveva chiesto di aderire.

A guerra finita i trattati di Neuilly, di Saint Germain e del Trianon sancirono così la

nascita del Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni: alla Serbia, ora coi propri

confini allargati (aveva infatti incorporato come province proprie Montenegro,

Vojvodina e Bosnia-Erzegovina), unica gloriosa vincitrice della guerra ed alleata

8

delle Potenze dell’Intesa, vennero ora unite non solo Croazia, Slovenia e

Montenegro, ma anche Dalmazia e Macedonia.

I problemi di una simile unione erano evidenti: a quelli costituiti dalle differenti

lingue, alfabeti (cirillico e latino) e religioni (cattolicesimo, ortodossia e islam) si

affiancavano quelli costituiti dalle varie nazionalità e, oltretutto, dalle numerose

minoranze etniche (ungheresi, rumeni, albanesi e tedeschi) e dalle differenti eredità

culturali dovute alle diverse dominazioni subite per secoli.

Se il termine ‘balcanico’ – inteso come confuso, caotico, instabile e magari violento –

ha un senso, lo si può ritrovare in pieno in questo regno che non presentava nessun

carattere di saldezza, coesione, identità, omogeneità e di tutto ciò che può tenere

insieme ed amalgamare una società ed un organismo politico.

Viene inevitabilmente da chiedersi allora che senso ebbe e perchè fu operata una

scelta simile, fra l’altro – ripetiamolo – in netta controtendenza rispetto all’indirizzo

prevalente.

Circa le motivazioni ‘interne’, in Slovenia e Croazia si volle evidentemente operare

una scelta che permettesse di evitare un eccessivo frazionamento politico in un’area

notevolmente agitata ed instabile per la mancanza di un centro di gravità e di

orientamento - facile quindi alla penetrazione di interessi stranieri e, di conseguenza,

destinata a divenire (ancora una volta!) terreno di scontro fra Potenze esterne.

La guerra aveva poi mostrato oltre ogni ragionevole dubbio quanto era costato a

staterelli come Serbia e Montenegro essere di dimensioni ridotte e come solo un’unità

politica più grande poteva quindi garantire l’indipendenza di tutti.

Appare infine logico riconoscere che tracciare dei confini che separassero i popoli

jugoslavi sarebbe stato estremamente difficile se non impossibile data la presenza in

ogni regione di numerose e cospicue minoranze etniche - che però alle spalle avevano

stati di loro connazionali (a loro volta con numerose e cospicue minoranze etniche):

così, per esempio, c’erano serbi che vivevano in Croazia e croati che vivevano in

Serbia.

Tuttavia mentre i serbi considerarono la Jugoslavia come un allargamento del loro già

raddoppiato stato (ripetiamo che erano stati gli unici vincitori nella guerra), croati e

sloveni l’intesero come una federazione fra uguali, ma dovettero piegarsi alla

supremazia serba per la paura (per niente infondata) delle pretese italiane e austrotedesche sui loro territori.

La nascita del Regno era stata voluta però anche dalle Potenze vincitrici (tanto che le

motivazioni ‘esterne’ per Vesna Drapac furono quelle prevalenti e decisive).

Lo sbriciolamento dell’Impero Austro-Ungarico a loro giudizio rischiava infatti di

generare un vuoto ed una frammentazione politica dell’intera area balcanica che

avrebbe inevitabilmente attirato le mire italiane - e soprattutto tedesche! O russe! creando una forte instabilità e divenendo fonte di conflittualità - aggravate oltretutto

dalla dissoluzione dell’Impero Turco e dalle mire greche su tutta l’area egea.

Uno stato (alleato e protetto dall’Intesa) di media grandezza come il nuovo regno

poteva invece costituire un utile contrappeso alle spinte centrifughe ed antagonistiche

9

nella zona e contribuire così alla stabilità di cui particolarmente da parte inglese si

sentiva urgente bisogno.

La Francia aveva poi premuto per la nascita di questo nuovo stato anche per

circondare meglio la Germania con Paesi di media grandezza - Polonia,

Cecoslovacchia e, appunto, la Jugoslavia, guarda caso tutti stati multinazionali.

Comunque lo si voglia giudicare - frutto degli interessi geopolitici stranieri, delle

ambizioni serbe, del bisogno di sicurezza degli altri popoli jugoslavi o

dell’inestricabile mescolamento delle nazionalità - questo nuovo stato rimase

comunque in piedi per oltre un settantennio e le due volte che la sua unità si

frantumò (nei primi anni Quaranta e nei Novanta) ciò avvenne nell’orrore, nel sangue

e nella violenza più sfrenata – dando insomma indirettamente ragione a chi lo aveva

voluto.

La Jugoslavia dei Karageorgevic

La nascita del nuovo Regno di 12 milioni di abitanti, così composito e disomogeneo,

(38,83% di serbi, 23,77% di croati, 8,53% di sloveni, 6,05% di mussulmani

bosniaci, 4,87% di macedoni, 4,27% di tedeschi, 3,93% di ungheresi, 3,68% di

albanesi, ecc.) era avvenuta mettendo a tacere le voci nazionalistiche dei vari popoli

che per decenni avevano puntato invece sulla loro etnia come base per la costruzione

di uno stato nazionale, omogeneo e basato sulla sola loro cultura: il multietnicismo ed

il multiculturalismo – giudicati oppressivi cascami dei regimi ottocenteschi – erano

sempre stati combattuti da questi idealisti propugnatori della propria identità intesa

come unica, ma il loro progetto si scontrava colla realtà del mescolamento etnico dei

popoli che rendeva difficilissimo, anzi impossibile, tracciare confini dotati di un

senso – a meno che non si fosse fatto ricorso al trasferimento massiccio e forzato (alla

deportazione) o all’eliminazione (alla pulizia etnica) degli appartenenti agli altri

popoli.

Ma, oltre a ciò, il problema più urgente era quello della scelta della struttura da dare

al nuovo regno, se cioè questo dovesse essere una federazione di uguali o uno stato

accentrato ad inevitabile direzione serba.

Il dissidio fondamentale fu così quello tra i croati, federalisti e propugnatori della

piena parità di diritti fra le varie etnie, ed i serbi centralizzatori che intendevano

l'unificazione prevalentemente come ingrandimento della Serbia stessa.

Anche se la leadership serba non portava con sè sviluppo e miglioramento delle

condizioni di vita alle altre nazionalità del regno (come ad esempio aveva fatto la

Russia con le altre popolazioni del suo impero) perchè le più avanzate e ricche, anche

per la loro eredità austro-ungarica, erano Slovenia e Croazia, prevalsero comunque i

serbi e le richieste dei delegati del consiglio di Zagabria non furono accolte.

Croati e sloveni dovettero accettare il centralismo serbo anche in vista dei pericoli

che continuavano a minacciarle dagli stati vicini: le sconfitte Bulgaria ed Ungheria

10

erano infatti profondamente scontente per le pesanti perdite territoriali subite coi

trattati di pace, mentre l'Italia (soprattutto), pur vincitrice della guerra, protestava per

la sua ‘vittoria mutilata’ e reclamava maggiori compensi proprio a discapito di

Slovenia e Croazia.

Oltre a ciò, le decisioni venivano prese mentre la difficile situazione economica

postbellica dava luogo ad inevitabili forti tensioni sociali con scioperi e

manifestazioni che venivano duramente represse dal governo: nella confinante

Ungheria l’esperimento comunista di Bela Kun (durato solo tre mesi e mezzo, dal

marzo al luglio 1919, ma altamente drammatico) aveva suscitato notevoli apprensioni

ed il Partito Comunista del neonato Regno risultò la terza forza politica nelle elezioni

del 1921.

Sembrava insomma che solo uno stato forte e centralizzato potesse offrire l’ordine e

la stabilità così necessari - anche se la soluzione centralistica si identificava con le

tendenze egemoniche serbe: probabilmente non sarebbe potuto essere diversamente

dato che, oltretutto, l’unico stato fino a quel momento esistito era stato quello serbo,

che i serbi erano l’etnia di gran lunga più forte e che i serbi erano gli unici ad essersi

meritati sul campo di battaglia la reputazione eroica di cui godevano - e che volentieri

facevano pesare.

Secondo il progetto presentato dal capo del governo, il serbo Pasic, il Regno dei

Serbi, dei Croati e degli Sloveni sarebbe stato una monarchia centralizzata nella quale

il governo non sarebbe stato responsabile solo verso il parlamento, ma anche verso il

re: la Costituzione del 1921 che – ispirandosi apertamente a quella serba del 1903 tracciò la struttura del regno a tre anni dalla sua nascita, ne stabilì così la struttura

centralistica e la supremazia dei serbi e delle loro istituzioni, ma fu altamente

significativo che, su 419 parlamentari, 161 rifiutarono questo fondamento stesso della

nuova costituzione, che alla fine fu approvata con soltanto 223 voti favorevoli, 35

contrari e, appunto, 161 astenuti.

Di indubbio significato fu poi il fatto che essa fu fatta entrare in vigore il 28 giugno,

il giorno di S.Vito, data-simbolo dell’identità serba perchè anniversario della storica

(per i serbi) e sempre commemorata (dai serbi) battaglia del Kosovo.

In Croazia ed in Slovenia la costituzione fu accolta con rabbia e disappunto ed il

leader croato Radic, sostenitore della tendenza autonomistico-federalistica,

abbandonò l’Assemblea Costituente stessa, seguito dai deputati comunisti e dai

rappresentanti sloveni.

Il nuovo stato si portò dentro fin da subito lo scontento di tanti sloveni e dei croati,

dei tanti bosniaci che non erano serbi, di tanti macedoni e di tante altre genti slave

passate dalla corona asburgica a quella di Pietro I Karageorgevic invece che in uno

stato federale e paritario fra le nazionalità: oltretutto, se la Jugoslavia era nata in

seguito alla prima guerra mondiale, tale memoria poteva avere valore fondante solo

per i serbi (ed i montenegrini) dato che gli altri Jugoslavi avevano combattuto sul

fronte opposto, quello degli sconfitti.

11

Radic fondò così il Partito Contadino Croato che, favorevole all’autonomismo,

continuò una vigorosa opposizione in collaborazione col più moderato Partito

Popolare (cattolico) Sloveno guidato da monsignor Korosec.

Altri minori oppositori furono i mussulmani della Bosnia guidati da Spaho ed alcuni

montenegrini per l’autonomia.

Secondo il modello francese il Paese venne diviso in 33 unità amministrative,

indifferenti alle appartenenze etniche e guidate da funzionari di nomina regia: i

confini amministrativi fra queste varie parti del regno - ad eccezione di quelli della

Slovenia - non corrispondevano a quelli storici fra i popoli (minoranze a parte); a

capo dei 33 distretti vennero poi posti - sempre ad eccezione della Slovenia funzionari serbi; le circoscrizioni elettorali vennero tracciate in modo da favorire i

serbi che così ottenevano un seggio ogni 4944 voti mentre i croati ogni 6600; infine,

con la sola e breve eccezione di uno sloveno, tutti i capi di governo e tutti i ministri

furono sempre serbi.

Ultimo corollario, nello stesso 1921 vennero infine introdotte leggi speciali per la

difesa dello Stato ed il Partito Comunista venne posto fuorilegge e costretto alla

clandestinità.

Un Paese difficile

Il neonato regno fin dalla nascita fu segnato da profonde – ed irrisolvibili? – tensioni

fra aspirazioni nazionali e politiche centralistiche, manifestatesi soprattutto fra croati

e serbi: la lotta acquistò inevitabilmente anche tinte ideologiche e culturali in quanto

esprimeva due visioni dello stato incompatibili.

La durezza e la complicazione dello scontro riproduceva quella del territorio così

aspro, sofferto, frastagliato nelle sue valli e catene montuose che accentuavano le

difficoltà dell’amalgama e dei collegamenti: la grave crisi economica postbellica e le

incertezze dell’Europa tanto segnata dalle stragi e dalle devastazioni si

ripercuotevano in un Paese i cui cittadini avevano combattuto su fronti contrapposti.

Ogni tentativo di mediazione e compromesso ebbe al massimo effetti temporanei e la

situazione non riuscì mai a trovare un punto di equilibrio che permettesse una

conduzione unitaria e condivisa dello Stato.

Il complicato ed a volte caotico – vien proprio da dire ‘balcanico’ – corso degli eventi

ebbe un andamento davvero confuso e questi furono comunque i suoi momenti

salienti:

nonostante nel 1924 Radic avesse finalmente deciso di entrare in Parlamento (la

Scupstina), nel gennaio 1925 Pasic (segretario del Partito Radicale e capo del

governo) lo fece arrestare insieme ai suoi collaboratori con l’accusa di intesa con

l’U.R.S.S.;

alle elezioni del 18 febbraio 1925 vinse il blocco governativo serbo (i radicali di

Pasic ed i democratici di Pribicevic), ma fu accusato di brogli;

12

la commissione di controllo annullò tutte le elezioni dei seguaci di Radic in base alla

legge del 1921;

i deputati di Radic proclamarono ufficialmente la loro fedeltà al sovrano e così nel

luglio 1925 Radic fu scarcerato;

il 20 novembre 1925 Radic entrò addirittura nel governo Pasic come ministro

dell’Istruzione;

nell’aprile 1926 in seguito alla rottura fra Pasic e Radic il governo cadde, ma nel

nuovo governo Uzumovic rimasero altri ministri del Partit Contadino Croato;

in ottobre Radic giunse ad un nuovo accordo con Pasic;

il 6 dicembre 1926 il governo cadde sulla politica estera: la contesa italo-jugoslava

sull’Albania era stata persa in seguito al patto italo-albanese del 27 novembre 1927;

il 10 dicembre Pasic morì;

rifare il governo si rivelò complicato e difficile finchè Uzumovic ci riuscì grazie

all’accordo con un gruppo di ex-radiciani, ma al prezzo del passaggio di Pribicevic,

ora alleato di Radic, all’opposizione;

le relazioni italo-jugoslave peggioravano sempre più finchè agli italiani di Dalmazia

fu addirittura proibito di possedere terreni e negozi;

nell’aprile 1927 il nuovo governo Vukicevic comprendeva oltre ai musulmani di

Spaho anche Radic, ma non i popolari sloveni che non accettavano l’anticlericalismo

di quest’ultimo;

dopo le elezioni dell’11 novembre 1927, vinte dal blocco governativo, i popolari

sloveni rientrarono nel governo che avevano combattuto in campagna elettorale;

lo stesso 11 novembre un accordo franco-jugoslavo controbilanciò quello italoalbanese - che il 22 novembre venne reso ulteriormente stringente (per l’Albania);

in 7 febbraio 1927 Vukicevic fu costretto alle dimissioni per contrasti all’interno

della maggioranza, ma dopo laboriose manovre ne formò un altro: il problema erano i

rapporti con l’Italia che il nuovo governo voleva migliorare con opportuni accordi,

ma che provocarono anche scontri ed incidenti anti-italiani;

il 20 giugno 1928 alla Scupstina Radic attaccò il governo e un deputato della

maggioranza sparò contro i deputati croati uccidendone due e ferendone altri fra cui

lo stesso Radic: l’opposizione abbandonò la Scupstina;

il 27 luglio 1928 il nuovo governo fu guidato da Korosec che non era serbo e con ben

otto ministri non serbi, ma l’opposizione non rientrò;

l’8 agosto Radic morì per le ferite riportate e fu sostituito da Macek, altrettanto

intransigente;

il 21 dicembre 1928 Korosec dovette dimettersi dato che lo scontro fra serbi e croati

era sempre più grave.

Nella tormentata Europa degli anni Venti il Regno era arrivato al suo decimo anno di

esistenza senza essere riuscito a risolvere i suoi problemi di fondo (quegli stessi con

cui era nato) ed il nuovo re Alessandro I – succeduto al padre nel 1921 – decise di

cambiare strada.

13

La politica estera del nuovo Regno

Prima di esaminare gli sviluppi della situazione interna, così minata dai contrasti fra

le nazionalità, è però necessario ricordare anche la politica estera del nuovo regno che

mirò al mantenimento dello status quo (cioè delle conquiste della vittoria) contro le

manovre delle nazioni sconfitte.

Per questo scopo il 14 agosto 1920 la Jugoslavia si era così alleata alla

Cecoslovacchia e quando l’anno seguente aderì anche la Romania nacque la Piccola

Intesa.

La Piccola Intesa era rivolta soprattutto contro l'Ungheria che in seguito alla sconfitta

nella prima guerra mondiale aveva dovuto cedere gran parte dei propri territori ai

nuovi stati confinanti e che pertanto puntava alla revisione del trattato di pace del

Trianon, ma mirava anche ad impedire una possibile restaurazione asburgica

nell'Europa danubiana.

Naturalmente la Piccola Intesa ebbe il sostegno della Francia, grande amica della

Jugoslavia ed interessata al mantenimento del nuovo status quo nei Balcani, e della

ricostituita Polonia, in nome del buon vicinato e del contenimento di Germania ed

Austria.

Una dittatura in più

Dopo un decennio di instabilità il 6 gennaio 1929 Alessandro I ricorse alla forza del

colpo di stato ed impose al Paese la sua dittatura: la Scupstina venne sciolta senza

che venissero indette nuove elezioni, la Costituzione del 1921 venne sospesa ed egli

assunse (provvisoriamente, disse) i poteri legislativo ed esecutivo.

Nominato un governo a lui sottoposto presieduto da un militare (il generale

Zivkovic), tutti i partiti politici vennero sciolti, la stampa venne imbavagliata e fu

istituito un severissimo tribunale speciale per la difesa dello stato: si adottarono

insomma tutte le tristi misure delle dittature, si ricorse cioè ad un vero e proprio

terrorismo di stato per procedere finalmente ad una decisa politica di

omogeneizzazione nazionale in base al principio ‘uno stato, una nazione, un re’ –

cioè alla serbizzazione del Paese.

A rimarcare che le differenze etniche fra i vari popoli non dovevano contare più ed

andavano superate, il 3 ottobre il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni divenne il Regno

di Jugoslavia ed il suo territorio venne diviso in dieci ‘banati’, cioè in dieci regioni

amministrative che - a parte quella slovena - non tenevano in alcun conto l’etnia delle

loro popolazioni e che erano guidate da un funzionario di nomina regia, il ‘bano’

appunto, in genere un militare serbo o filoserbo.

Tutti i simboli, le bandiere e gli stemmi tradizionali furono vietati e sostituiti con

quelli nuovi jugoslavi: tutto quel che ricordava le diversità nazionalità venne abolito.

Quella della dittatura era la (solita) strada che intraprende chi ritiene che solo la forza

possa riuscire a venire a capo dei problemi che si ritiene non derivino da decisioni

14

sbagliate (sulle quali si dovrebbe quindi ritornare): ed era questa una strada molto in

voga nell’Europa di allora.

Anche tralasciando i casi fin troppo noti dell’Italia fascista, dell’U.R.S.S. e della

Germania (che sarebbe diventata nazista quattro anni dopo), quello della Jugoslavia

veniva ad inserirsi nel lungo elenco dei regimi dittatoriali di estrema destra che

nell’Europa fra le due guerre resero una rarità la democrazia liberale:

il 1 marzo 1920 in Ungheria il contrammiraglio Horty era divenuto capo provvisorio

del governo e reggente con poteri pressochè assoluti - anche se la vera e propria

dittatura sarebbe stata instaurata nel 1932 da Gyula Gombos;

il 9 marzo 1923 in Bulgaria un colpo di stato militare aveva eliminato il governo di

Stambolijnski favorevole ai contadini;

il 14 maggio 1926 in Polonia il maresciallo Pilsudski aveva assunto poteri assoluti;

nel luglio 1927 in Austria Schober aveva instaurato una non troppo velata dittatura

che sarebbe poi proseguita sotto il più noto Dollfuss;

nel 1926 in Portogallo il generale Carmona aveva istituito una dittatura militare e nel

1932 Salazar l’avrebbe istituzionalizzata con una nuova costituzione civile;

nel 1933 in Estonia si sarebbe instaurata una dittatura militare;

nel 1934 la Lituania avrebbe fatto lo stesso;

il 4 agosto 1936 in Grecia Metaxas avrebbe dato vita ad una dittatura d’accordo col

re Giorgio II;

il 27 febbraio 1938 in Romania re Carlo II avrebbe assunto poteri assoluti anche per

frenare la fanatica estremista ‘Guardia di ferro’ (che avrebbe sciolto l’anno seguente);

nel 1939 in Spagna Franco avrebbe vinto la guerra civile ed imposto il suo potere

assoluto.

Naturalmente la pretesa di eliminare con la forza e con la violenza i conflitti sociali

ed etnici e di risolvere i problemi politici con la persecuzione degli oppositori, la

censura, gli arresti, la tortura, gli assassinii politici, i ‘suicidi’ in carcere, la

propaganda e tutta la (solita) lurida sequenza di misure coercitive ed oppressive non

aveva – non l’ha mai! – possibilità di vera riuscita: in queste condizioni l'opposizione

nazionalista croata non potè che crescere ed esacerbarsi.

Fin dalla fine dell'800 l’avvocato croato (ma di origini ebraiche) Josif Franz,

richiamandosi ai secolari diritti del regno croato e predicando l'odio contro i serbi,

aveva costituito un movimento visceralmente nazionalista ed i suoi successori non

avevano mai aderito all'idea dello stato federale postbellico che invece Radic, seppur

riluttante, aveva comunque accettato.

Ora, anche se la grande maggioranza dei croati restava al seguito del successore di

Radic, Macek, si formò un movimento di nazionalisti estremisti ed il loro capo, Ante

Pavelic, fuggito all’estero, cominciò ad organizzarli in Austria ed in Ungheria in un

movimento detto degli "ustascia" (ribelli).

Già nello stesso 1929 Pavelic si trasferì in Italia dove venne accolto come amico ed

alleato (seppur non troppo stimato): come in Ungheria, in Italia l’opposizione di

Pavelic venne attivamente sostenuta, dato che ambedue i Paesi erano interessati a

15

destabilizzare la Jugoslavia allo scopo di acquistare influenza ed ingrandimenti

territoriali nei Balcani.

Francia (soprattutto) ed Inghilterra manifestarono invece comprensione per le misure

che re Alessandro, già principe-guerriero ed alleato, a loro dire sarebbe stato costretto

a prendere per il bene superiore del suo Paese: in realtà alle due Potenze interessava

il mantenimento dell’integrità della Jugoslavia, necessaria per la stabilità dell’area e

per i loro interessi - e qualunque mezzo impiegato per questo scopo andava bene.

Intanto l’8 novembre 1931 Alessandro I promulgò una nuova costituzione che, fra

l’altro, vietava tutte le associazioni politiche (e sportive!) costituite su base

confessionale, etnica o regionale: il Partito Contadino Croato diventava così

legalmente impossibile.

Manifestazioni, proteste e mancanza di consenso resero tuttavia brevi e fragili i

governi della dittatura.

Pavelic potè allestire in Italia (ed in Ungheria) campi di addestramento per i suoi

fanatici volontari pronti ad “affogare i nemici (della Croazia) in fiumi di sangue": ben

presto essi poterono dedicarsi all’attività terroristica con tutta una serie di attentati,

sabotaggi ed omicidi politici - il più importante dei quali fu l’assassinio dello stesso

Alessandro I (insieme al ministro degli esteri francese Barthou) appena sbarcato a

Marsiglia in visita di stato il 9 ottobre 1934, organizzato e gestito assieme ai

macedoni dell’I.M.R.O..

A Belgrado si protestò la responsabilità di Italia e di Ungheria nell’attentato, ma a

tutt’oggi non ci sono prove decisive di un loro coinvolgimento diretto: certamente

però alla Francia che chiedeva l’estradizione di Pavelic il governo fascista oppose un

rifiuto asserendo che si era trattato di un delitto politico e non di un atto

semplicemente criminale.

Ad Alessandro succedette il figlio Pietro di soli 11 anni e di fatto il potere passò ad

un Consiglio di Reggenza presieduto da Paolo, fratello di Alessandro.

Paolo cercò di correre ai ripari: sotto il suo governo, più moderato e conciliante, le

restrizioni vennero allentate, la Scupstina della dittatura fu sciolta e nelle elezioni del

5 maggio 1936 il blocco governativo ottenne il 62% dei voti e quello

dell’opposizione di Macek il 35%.

Un ulteriore passo fu compiuto nell’agosto 1939 quando il capo del governo Dragisa

Cvetkovic strinse un patto con i croati a cui venne concessa una forte autonomia

mentre i confini del loro banato (comprendente ora circa il 30% dell’intero Paese)

furono ridisegnati in senso più rispettoso della loro etnia – ma era ormai troppo tardi

e la seconda guerra mondiale scoppiava solo pochi giorni dopo.

La politica estera jugoslava degli anni Trenta

L’ascesa in Germania di Hitler il 30 gennaio 1933 ebbe inevitabili effetti e ricadute

anche sulla politica estera jugoslava e balcanica: di fronte alle evidenti intenzioni di

rivincita e di espansione del Terzo Reich la Piccola Intesa già nel 1933 rinsaldò i suoi

16

legami e divenne ‘un’organizzazione internazionale unificata con personalità propria’

dotata di un Consiglio permanente e di un Segretariato con sede stabile a Ginevra.

Non ancora soddisfatte, il 9 febbraio 1934 Grecia, Turchia, Jugoslavia e Romania

strinsero fra loro un accordo noto come Intesa Balcanica o anche come Patto

balcanico: l'accordo – caldeggiato questa volta dall’Inghilterra - mirava a far fronte

comune sia contro le mire sulla regione di Germania e Italia che contro il

revisionismo dei trattati di pace da parte delle loro protette Bulgaria ed Ungheria:

prevedeva infatti la non-belligeranza tra i quattro stati, l'inviolabilità delle loro

frontiere, il coordinamento della loro politica estera e l'aiuto reciproco in caso di

aggressione da parte di uno stato non aderente al Patto.

Nonostante però la Piccola Intesa rimanesse in vigore fino al 1939 ed il Patto

Balcanico addirittura fino al 1940, l’attivismo, la forza crescente e la pressione del

Terzo Reich li vanificarono molto prima: gli anni Trenta videro infatti non solo lo

sviluppo ed il velocissimo rafforzamento della Germania, ma anche la sua marcia

trionfale nell’Europa orientale e balcanica (e la progressiva esclusione dell’Italia) - e

la ricerca di accordi con essa da parte degli Stati di quell’area:

già nel 1936 Jugoslavia e Romania operavano una politica di riavvicinamento al

Terzo Reich;

il primo ministro jugoslavo Stojadinovic il 24 gennaio 1937 concluse con la Bulgaria

un patto di ‘pace inviolabile e amicizia sincera e perpetua’;

aprì poi all’Italia e si impegnò per una politica di amicizia culminata il 25 marzo

1937 con la firma a Belgrado (fu il ministro italiano degli esteri Ciano a spostarsi) di

un accordo della durata di cinque anni sul rispetto delle frontiere comuni e sulla

soluzione pacifica di ogni divergenza;

subito seguì anche il riavvicinamento alla Germania ed il 7 giugno 1937 a Belgrado

(anche in questo caso fu il ministro degli esteri tedesco Neurath a spostarsi)

Stojadinovic disse di voler andare ‘d’accordo con i suoi amici’ e parlò di identità di

punti di vista, ma in realtà con la Germania si trattava di qualcosa di più di relazioni

di amicizia: dal 1929 al 1939, in dieci anni, le importazioni jugoslave dalla Germania

erano salite infatti dal 16% al 39% e le esportazioni dal 9% al 42% - e queste sono

cifre di uno stato-cliente;

gli accordi di Monaco del settembre-ottobre 1938 diedero intanto via libera a Hitler

per l’annessione della regione dei Sudeti in Cecoslovacchia;

di fronte alla continua imbelle acquiescenza di Francia ed Inghilterra, nel marzo 1939

la Germania occupò l’intera Boemia scorporando la Slovacchia che sotto la direzione

di monsignor Tiso divenne un suo stato protetto;

cercando affannosamente di far la sua parte e la sua figura, l’Italia il 7 aprile 1939

occupò l’Albania.

La guerra era ormai imminente e sarebbe scoppiata (in Europa) il 1 settembre 1939

con l’invasione tedesca della Polonia.

17

La Jugoslavia nella seconda guerra mondiale

Anche lo svolgimento della seconda guerra mondiale è fin troppo noto perchè in

questa sede abbia senso ripercorrerlo per intero e basterà dunque ricordare i principali

eventi che riguardarono direttamente la Jugoslavia.

Al principio del marzo 1941 la Bulgaria aderì al Patto Tripartito (Germania – Italia –

Giappone) ed il 25 dello stesso mese vi aderì anche la Jugoslavia del reggente

principe Paolo e del primo ministro Dragisa Zvetkovic che aveva sostituito Milan

Stojadinovic e la sua prudente politica di neutralità ed equilibrio fra le parti: le

vicende belliche sembravano essere a favore dell’Asse, ma il Consiglio della Corona

era diviso.

Sloveni e croati ritenevano infatti che l’adesione al Patto fosse stato un passo

necessario per evitare che le truppe tedesche invadessero il Paese ormai circondato

da alleati di Hitler, ma la maggior parte dei serbi voleva invece resistere.

Come si vede, all’interno della Jugoslavia si riproponevano ancora una volta le

divisioni fra chi nella prima guerra mondiale aveva combattuto a fianco i tedeschi e

chi contro.

La soluzione della crisi fu però fulminea: già il 26 marzo un colpo di stato promosso

da ufficiali vicini all’Inghilterra e capeggiati dal generale Dusan Simovic rovesciò il

governo di Zvetkovic e la reggenza: sostenuto da un entusiastico appoggio popolare

(serbo), il diciassettenne re Pietro II, dichiarato maggiorenne, ordinò la mobilitazione

generale e pochi giorni dopo la Jugoslavia firmava un trattato di amicizia e di nonaggressione con l’U.R.S.S., la tradizionale alleata e sostenitrice degli slavi dei

Balcani fin dai tempi degli zar.

Con ciò la Jugoslavia era entrata di fatto in guerra.

La risposta tedesca fu infatti altrettanto immediata: il 6 aprile partì infatti la loro

operazione ‘Castigo’ cui si associarono subito anche Italia, Ungheria e Bulgaria.

Massicci bombardamenti su Belgrado (17mila morti!) e sulle altre principali città si

accompagnarono alla facile invasione della Jugoslavia: l’esercito nazionale si

dimostrò incapace di resistere - anche per la defezione dei croati che, insieme alla

loro Chiesa Cattolica, accolsero entusiasticamente le truppe dell’Asse – così re e

governo non poterono far altro che riparare a Londra.

Nello stesso giorno le truppe tedesche (con l’operazione ‘Marita’) arrivarono in aiuto

a quelle italiane anche in Grecia: dopo che il 18 aprile l’esercito jugoslavo aveva

dovuto arrendersi, il 26 anche quello greco dovette capitolare e in pochi giorni tutta

la penisola balcanica venne occupata, smembrata e spartita.

Mentre la Grecia veniva posta sotto occupazione prevalentemente italiana, per la

Jugoslavia cominciò un periodo terribile:

la Slovenia fu divisa fra Germania (il nord) ed Italia (che formò la provincia di

Lubiana);

il Montenegro fu formalmente ricostituito e posto sotto protettorato italiano;

18

la Serbia - persi tutti i territori periferici che aveva inglobato nel trentennio

precedente in favore di Ungheria, Bulgaria ed Albania italiana (che si annesse

l’agognato Kosovo) e ridotta quindi ai confini antecedenti le guerre balcaniche rimase sotto il controllo totale della Germania che impose il governo

collaborazionista (serbo) del generale Milan Nedic;

la Macedonia jugoslava fu ceduta alla Bulgaria (che già si era impossessata di quella

greca);

alla Croazia venne riconosciuta la sospirata sovranità, proclamata già il 10 aprile in

una Zagabria occupata da truppe tedesche da un esponente degli ustascia, Slavko

Kvaternik, visto che Ante Pavelic, il poglavnik, cioè il duce, si trovava ancora in

Italia: anche in questo caso tuttavia non si trattava di tutto il il territorio storico della

Croazia visto che, anche se essa inglobò la Bosnia-Erzegovina, perse però una buona

parte della Dalmazia a favore dell’Italia. Nè finì qui perchè i due Stati non solo

stipularono accordi su un'unione doganale e monetaria, ma stabilirono anche l'ascesa

sul trono di Croazia di un principe di casa Savoia, Aimone d'Aosta duca di Spoleto

(che tuttavia molto prudentemente e realisticamente non mise mai piede nel ‘suo’

regno).

Italia, Ungheria, Bulgaria e Romania ottennero ognuna territori jugoslavi e videro

così soddisfatte richieste avanzate a volte fin dai tempi di Versailles: il Terzo Reich

mirava insomma a favorire le aspirazioni frustrate dei suoi alleati scontenti in modo

da poter contare sul loro appoggio e fedeltà e sulla loro accettazione delle inevitabili

restrizioni dovute alla guerra.

Fu questo soprattutto il caso dell’Italia - che nei patetici vaneggiamenti di Mussolini

avrebbe dovuto imporre un ‘nuovo ordine mediterraneo’ - dal Nordafrica all’Egeo ed

all’Adriatico - fatto di stati sottomessi o satelliti al suo volere ed ai suoi interessi.

Una complicata occupazione

Nella Serbia di dimensioni ridotte ed occupata dai tedeschi vennero prese tutte le

misure criminali che anche tutti gli altri Paesi invasi dovettero purtroppo sopportare

e naturalmente le prime vittime furono gli ebrei: fin da subito, cioè dal 30 maggio

1941, quei poveretti furono sottoposti ad allontanamenti, confische, lavoro forzato,

discriminazioni di ogni genere, ‘arianizzazione’ dei loro beni (cioè la loro confisca a

favore di tedeschi), erano loro gli ostaggi preferiti da fucilare come rappresaglia per

la guerriglia partigiana dei cetnici, ecc. ecc. ... finchè si procedette al loro sterminio

vero e proprio, portato avanti con efficienza ed alacrità tanto che già nell’agosto 1942

il rapporto di Turner, uno dei massimi responsabili dell’operazione, poteva

concludere così: “Serbia, unico paese dove questione Ebrei e questione Zingari

risolte” (Hilberg pag. 690).

Nella Croazia alleata e collaborazionista (la N.H.D. di Pavelic) l’odio etnico e

politico si scatenò improvviso, immotivato, cieco e violentissimo, sorprendendo gli

italiani (e gli stessi tedeschi!) per la sua forsennata intensità: solo tre settimane dopo

19

la nascita del nuovo stato il governo croato varò leggi contro gli ebrei che, totalmente

discriminati e perseguitati, potevano risiedere solo nei quartieri-ghetto

opportunamente approntati per loro e dovevano portare la stella di David sul braccio

per essere immediatamente riconoscibili.

Queste misure erano evidentemente solo propedeutiche al vero e proprio genocidio

finale: per ebrei (e zingari) dopo un’orribile deportazione, anticamera della loro

soppressione nei campi di sterminio presto allestiti, la morte era cosa certa – e con

una gran varietà di sistemi, come malattie, tifo, fame, torture, fucilazioni,

annegamenti, accoltellamenti, colpi di martello in testa, ecc..

(Solo nelle zone controllata dagli italiani i disgraziati poterono trovare sollievo,

protezione e rifugio (come d’altra parte in Grecia e in Francia) e questa è una pagina piuttosto sconosciuta della nostra storia - che ci fa onore perchè le pressioni tedesche

e croate perchè abbandonassimo questo atteggiamento furono ripetute ed insistenti.)

Immediatamente dopo quella degli ebrei (e degli zingari) fu la volta dei serbi di

Croazia (circa 2 milioni su una popolazione complessiva di circa 6 milioni di

persone) e, dato il numero e la forza dei serbi e l’oppressione da loro esercitata sui

croati quand’erano tutti insieme nella Jugoslavia, era chiaro che erano proprio i serbi

il vero bersaglio delle persecuzioni del regime degli ustascia.

La linea da seguire nei loro confronti fu chiara fin dall’inizio ed uno dei motti

preferiti da Pavelic era: “Un terzo dei Serbi deve diventare cattolico, un terzo deve

abbandonare il paese, un terzo deve morire!”, così convertirsi al cattolicesimo fu per

molti serbi (che dovevano portare una ‘P’ sul braccio in quanto ‘pravoslavac’, cioè

ortodosso) l’unico modo di salvarsi la vita mentre più di 700mila (ma le cifre sono

molto incerte) vennero ferocemente massacrati ed i loro corpi (il solito problema

dello smaltimento dei cadaveri!) gettati in mare, nei fiumi, nelle foibe o anche nelle

chiese ortodosse chiamate con scherno “Case del Signore”.

Le torture perpetrate ai danni dei serbi consistevano nello strappare loro gli occhi,

nell’amputar loro le orecchie e il naso, nel seppellirli o crocifiggerli vivi: alle donne

dopo lo stupro venivano tagliate via le mammelle.

Curzio Malaparte nel suo “Kaputt” racconta che sul finire dell’estate 1941 trovandosi

nello studio di Pavelic insieme al Ministro d’Italia, Raffaele Casertano, scambiò il

contenuto di un paniere di vimini sulla scrivania per frutti di mare, ma quando chiese

se erano ostriche della Dalmazia, Pavelic “sorridendo, con quel suo sorriso buono e

stanco” rispose di no: “E’ un regalo dei miei fedeli ustascia: sono venti chili di occhi

umani”. (pag. 296)

Per i serbi fu organizzato insomma un vasto piano di eliminazione che prevedeva il

massacro di una parte di essi e la deportazione dei sopravvissuti o la loro forzata

conversione al cattolicesimo. E fu strage, strage che non solo non trovava alcun

fondamento nelle operazioni belliche o in esigenze (per così dire) di ordine interno,

ma che era dettata solo dall’irrazionalità dell’odio etnico e del fanatismo sanguinario

di chi si inebriava col sogno della purezza razziale: la gravità dell’evento è

testimoniata dal fatto che avvenne nel caos e nell’improvvisazione, tanto che le cifre

20

relative all'eccidio sono ancora piuttosto incerte (la Ljubisic parla comunque di

750mila serbi, 50mila ebrei e 25mila zingari eliminati).

Il regime di Pavelic fu istituzionalmente cattolico all’insegna della ‘Bibbia e della

Bomba’: il poglavnic era considerato dal Primate della Chiesa cattolica croata,

Aloizij Stepinac (beatificato fra l’altro da Papa Giovanni Paolo II il 3 ottobre 1998)

‘un croato devoto’ e nel 1943 da papa Pio XII ‘un cattolico praticante’.

E praticante e devoto lo era sicuramente: spesso ufficialmente in compagnia di

prelati, aveva una cappella privata nel suo palazzo ed il suo confessore era sempre

con

lui.

Innumerevoli religiosi erano ustascia mentre molti vescovi e sacerdoti erano

addirittura membri del parlamento croato stesso.

(A onor del vero, Vesna Drapac informa che dieci anni dopo la sua beatificazione, nel

2008, alcuni storici avrebbero scoperto che in verità l’entusiasmo di Stepinac per gli

ustascia si era affievolito già alla fine del 1941 e che egli in seguito avrebbe

protestato contro e rifiutato il regime razzista.)

Non stupisce comunque che la maggior parte delle chiese serbo-ortodosse in Croazia

vennero depredate, adibite a magazzini, gabinetti pubblici e stalle: nè che molti

religiosi ortodossi vennero assassinati e trucidati, come il pope Branko

Dobrosavljevic, al quale furono strappati la barba ed i capelli, sollevata la pelle ed

strappati gli occhi, mentre il suo figlioletto veniva fatto letteralmente a pezzi dinanzi

a lui.

Eppure i circa 500mila mussulmani vennero considerati da Pavelic di "purissimo

sangue croato" (ed effettivamente ciò che li distingueva era solo la loro religione),

non vennero perseguitati in quanto tali e venne permessa addirittura la costruzione di

una moschea a Zagabria.

Quella che fin da subito gli ustascia intrapresero fu insomma una spietata e feroce

‘rivoluzione razziale’, non religiosa.

Eppure tutto questo orrore che stupì persino i tedeschi (!) andò scemando nel tempo

anche per la fondamentale inefficienza del regime di Pavelic il cui movimento non

godette mai, nè tantomeno ebbe allo scoppio della guerra, un appoggio di massa: i

croati si erano infatti sempre riconosciuti soprattutto nel Partito Contadino, pacifista e

contrario ad assumersi ogni ruolo di collaborazione con le forze occupanti.

Non ci fu mai una rivoluzione o una presa del potere autonoma da parte di

Pavelic e del suo movimento, una marcia per la conquista dello stato basata sulle

proprie forze: il regime degli ustascia potè affermarsi e reggersi solo grazie alle

truppe tedesche ed italiane che erano intervenute nel Paese nè fu mai in grado di

sostenersi da solo – e ciò getta, se possibile, ulteriore discredito sulla loro stolida e

furiosa bestialità.

Come se non bastassero quelle degli ustascia e dei tedeschi, le persecuzioni contro i

serbi vennero perpetrate anche dagli ungheresi della Vojvodina (la regione a

maggioranza serba nel nord della Serbia, da questa acquisita dopo la prima guerra

mondiale ed ora ripresa dall’Ungheria), dai musulmani nella Bosnia-Erzegovina e

dagli albanesi nel Kosovo.

21

Il calvario del popolo serbo si compiva dunque in tutta la ex-Jugoslavia: vent’anni

dopo i traumi della prima guerra mondiale esso era ora sottoposto ad una nuova e

dolorosissima prova e gli effetti, così traumatici sulla coscienza e sull'identità serba,

avrebbero purtroppo fruttificato negli anni successivi e continuato ad influenzare i

comportamenti politici di quel popolo così provato.

Un'immensa ondata di profughi si riversò verso quanto rimaneva della Serbia ma ci

fu anche chi si diede alla macchia organizzandosi in bande armate per resistere alla

spaventosa aggressione: intorno agli ufficiali dell'esercito che erano riusciti a sottrarsi

alla cattura si raccolsero poi i soldati decisi a continuare a resistere.

La resistenza di Mihailovic

Se la Resistenza fu un fenomeno generale dell’Europa occupata dai nazifascisti, fu

però nell’ex-Jugoslavia che nacque.

E nacque immediatamente: bande di cetnici - così si erano chiamati in passato i ribelli

ai turchi - si costituirono infatti fin dallo stesso aprile 1941 in alcune aree serbe e

montenegrine: i cetnici si lasciarono crescere barba e capelli, la loro bandiera al

centro aveva un teschio e si posero sotto la guida del colonnello Mihailovic,

pluridecorato eroe di guerra che era stato onnipresente sul fronte di Salonicco, e di

Kosta Pecanac.

Ancora una volta si trattò di un movimento impetuoso e appassionato, fortemente

motivato dalla fedeltà alla tradizione, alla dinastia ed ai miti della propria storia e che

arrivò a contare quasi 350mila uomini, cioè ebbe le dimensioni di un vero e proprio

esercito.

I cetnici e le truppe di Mihailovic erano serbi e la loro lotta ed la loro azione erano

intese come movimento nazionale serbo per il ripristino della Jugoslavia

serbocentrica e dominata dai serbi.

La strategia di Mihailovic si basava sulla convinzione che, come era avvenuto nella

prima guerra mondiale, la Serbia sarebbe stata liberata dalla vittoriosa avanzata degli

Alleati occidentali: scopo della resistenza doveva dunque essere tener duro ed essere

pronti ad agire in modo decisivo al momento opportuno – esattamente come nel

1918.

Non va poi dimenticato che la maggioranza dei serbi di Serbia riteneva che una

politica attendista fosse preferibile ad incauti tentativi rivoluzionari che avrebbero

condotto ad ulteriori feroci rappresaglie da parte delle forze di occupazione ed alla

distruzione incontrollata del territorio.

Per quanto a prima vista strano e difficile da credere, per molti serbi (e sicuramente

per i cetnici) il principale pericolo per la Jugoslavia e per loro stessi non era costituito

tanto dai tedeschi, dagli italiani, dai bulgari e dagli ungheresi, ma piuttosto proprio

dagli altri jugoslavi, cioè dai croati, dai musulmani della Bosnia e perfino dagli

albanesi.

22

In fondo il ragionamento era semplice: si poteva sopravvivere sopportando gli

stranieri occupanti ed attendendo la fine della guerra, quando si sperava questi

sarebbero stati sconfitti (da altri ovviamente): ma il nemico ‘interno’- jugoslavo voleva invece l’eliminazione di ogni minoranza etnica (serba) sul suo territorio e la

voleva subito, durante e dopo la guerra; con quello non c’era possibilità di accordo e

non si sarebbe fermato mai!

Quello ‘interno’ era dunque il nemico principale, quello da temere veramente.

Alla luce di queste considerazioni appare dunque più che comprensibile che

Mihailovic abbia finito per raggiungere un accordo informale con il regime di Nedic

giustificandolo con la necessità di salvaguardare la Serbia dal rischio delle distruttive

ed inutili rappresaglie tedesche e, soprattutto, dalle pulizie etniche antiserbe (ad opera

soprattutto dei croati).

Ben presto la politica temporeggiatrice adottata da Mihailovic si tradusse in una

debole resistenza (quando giudicata inevitabile) ed addirittura nella collaborazione

colle forze di occupazione italiane e perfino tedesche, collaborazione che si sommò

facilmente allo scontro interetnico in corso ed arrivò a macchiarsi di eccidi e stragi di

croati e mussulmani – tanto che si parlò anche di genocidio ai loro danni.

I cetnici insomma, che pure resistevano all’occupazione nazifascista, erano però

nazionalisti e fieramente anticomunisti; essi volevano una Grande Serbia etnicamente

pura e per tutta la durata della guerra (dal 1941al 1945) esercitarono anch’essi una

politica basata sul terrore etnico: fin dal 1941 Mihajlovic ordinò il genocidio dei

croati e dei musulmani in Serbia, Montenegro e Bosnia - cioè là dove la popolazione

serba era maggioritaria - esattamente come facevano gli ustascia e le milizie

musulmane (istituite dagli ustascia) nei confronti dei serbi di Bosnia e di Croazia.

Tuttavia questa impostazione data alla resistenza da parte di Mihailovic conveniva

anche ai tedeschi: da una parte evitava loro un serio conflitto con la guerriglia cetnica

e dall’altra essi si rendevano ben conto che, per quanto fossero avversari di

Mihailovic, l'unione delle forze di quest’ultimo con quelle di Nedic isolava il Partito

Comunista in Serbia.

Con Tito, segretario del Partito Comunista e leader dell’altra forza partigiana,

Mihailovic aveva tentato invero di negoziare la possibilità di unire le proprie forze,

ma a causa della profonda differenza tra i loro obiettivi (e quindi delle tattiche da

seguire) il tentativo non aveva avuto successo e tra i due schieramenti era nata invece

una fiera ostilità.

Come si vedrà nel prossimo paragrafo infatti, oltre al fatto che Tito era uno

stalinista e Mihailovic uno strenuo anticomunista, Tito era perdipiù a favore di una

repubblica federale fra popoli uguali nei diritti, mentre Mihailovic era invece

monarchico, panserbo nè nascondeva il proprio progetto di pulizia etnica nei territori

della futura Grande Serbia - che avrebbero dovuto includere anche la BosniaErzegovina ed una buona parte della Croazia.

E fu così che il terrore cetnico dopo il 1942 si abbattè (ampiamente ricambiato) anche

sulla popolazione che aiutava l'Esercito di Liberazione Popolare comunista e le

formazioni partigiane di Tito.

23

Nella ex-Jugoslavia si era scatenata insomma la furia sanguinaria dell’hobbesiano

‘bellum omnium contra omnes’: i combattenti non si dividevano solo fra occupanti e

resistenti, ma anche all’interno degli occupati, dei collaborazionisti, degli

appartenenti alle diverse etnie ed alle diverse religioni in un’orgia di sangue ed in un

caos terribile in cui la popolazione civile pagava prezzi allucinanti.

La strategia di Mihailovic finì per comportare inevitabilmente notevoli conseguenze

negative per il suo movimento perchè la collaborazione coi nazifascisti lo screditò

agli occhi degli inglesi, evidentemente interessati a fornire il proprio appoggio a chi

combatteva senza esitazione i tedeschi come facevano con decisione i partigiani

comunisti di Tito (e le forze che combattevano con loro), ai vertici dei quali si

trovavano uomini di diverse estrazioni sociali e di diverse nazionalità - senza

problemi dovuti a queste particolarità.

Fu così inevitabile che, scelto Tito come loro interlocutore, gli Alleati alla fine del

1943 sospesero gli aiuti ai cetnici di Mihailovic e li trasferirono ai partigiani

comunisti di Tito.

La perdita del sostegno della Gran Bretagna fu un duro colpo per i cetnici e per

converso l'appoggio militare e politico dell’Inghilterra costituì un elemento molto

importante della vittoria finale di Tito.

La resistenza di Tito

Ben diversa fu l’impostazione data da Tito (acronimo per Taina Internazionalisca

Terroristica Organizacia) alla resistenza da lui diretta.

Nato in Croazia il 7 maggio 1892, Josip Broz, settimo dei quindici figli di un fabbro

croato e di una madre slovena, pastore durante l’infanzia, a quindici anni aveva

studiato alla scuola serale, ma la svolta della sua vita era avvenuta quando, soldato

dell’Impero austro-ungarico, era caduto prigioniero di guerra dei russi nel 1915:

convertito al bolscevismo e guardia rossa dopo l’Ottobre, aveva sposato una

moscovita ed era stato uno dei fondatori del Partito Comunista Croato.

Rientrato nel 1920 in Jugoslavia, era stato arrestato ed aveva passato sei anni in

carcere: esule in U.R.S.S., organizzatore dell’invio di volontari jugoslavi in Spagna,

nel 1937 gli era stato affidato da Dimitrov (presidente del Komintern) il compito di

riorganizzare il confuso e sbandato Partito Comunista Jugoslavo: con mano ferrea

(una sua costante) aveva proceduto ad una feroce epurazione ed era riuscito a

trasformarlo in un organismo forte, coeso ed altamente disciplinato.

A capo del P.C.J., l’unica formazione che, per quanto ancora poco numerosa, era

però presente in tutte le regioni dello smembrato stato jugoslavo, Tito aveva

accettato completamente l’internazionalismo comunista e la svolta che Stalin aveva

imposto alla politica estera dell’U.R.S.S. nel 1936 con l’apertura di Fronti Popolari

che dovevano includere ogni oppositore del nazifascismo.

La reazione sua e del Partito all’invasione nazifascista fu fulminea: deciso a

combattere senza tregua, con tutti i mezzi e a tutti i costi, il 15 aprile, il giorno stesso

in cui l’esercito jugoslavo capitolava, Tito invitò il popolo “a non disperare della

24

vittoria finale anche se in questo momento soccombe di fronte a un nemico superiore

di numero”: la lezione della rivoluzione russa e la fede potente ed incrollabile nella

fine imminente del capitalismo (e della sua guerra) vivevano in lui con la ferma

convinzione propria dei comunisti.

Il 28 aprile a Lubiana si formò il primo gruppo – interetnico! – di resistenza, il 1

maggio Tito chiamò il popolo a raccolta ed il 4 luglio, divenuto comandante generale,

lanciò nel Paese la mobilitazione generale.

Tito progettava una Jugoslavia postbellica unita ma federale e con tutte le nazionalità

poste su uno stesso piano di parità: con questa strategia si proponeva di uscire dal

vortice dell’odio interetnico e dalla maledizione delle divisioni nazionali e di formare

nell’immediato un fronte unito contro il nazifascismo e le potenze occupanti.

Tito divenne così capo di un'ampia coalizione al cui interno le differenti etnie non

contavano – nè dovevano contare – nulla: tutte erano poste sullo stesso piano.

Chiunque professasse un'ideologia antifascista era accettato in condizioni di parità ed

indipendentemente dalla propria nazionalità.

Seguirono Tito quegli sloveni il cui Paese era stato frazionato dal Terzo Reich e

dall'Italia fascista e che temevano per la loro stessa sopravvivenza nazionale; quei

croati provenienti dalle regioni meridionali annesse all'Italia e quelli che, richiamati

in servizio nell'esercito regolare croato, insieme ai loro ufficiali si unirono invece, in

gran numero con armi ed equipaggiamenti, intorno a lui; quei mussulmani della

Bosnia che, nonostante le offerte di collaborazione di Pavelic - per il quale essi erano

il "fior fiore della nazione croata" – e che a Zagabria aveva fatto erigere perfino una

moschea, avevano constatato la natura autoritaria del suo regime e credevano alla

promessa di Tito che garantiva la futura autonomia della Bosnia-Erzegovina; quegli

altri croati e mussulmani in fuga questa volta dalle atrocità compiute dai cetnici nei

loro confronti; quei macedoni che erano delusi dal regime della Bulgaria (cui erano

stati annessi) e che credevano invece alla promessa di Tito sull’autonomia anche

della Macedonia dopo la guerra; quegli albanesi del Kosovo che magari auspicavano

di poter riunire la loro terra all’Albania vera e propria - allora sotto occupazione

italiana; infine tanti serbi di Croazia e della Bosnia-Erzegovina minacciati di

sterminio da parte del regime ustascia.

Tito si trovò contro tutti gli anticomunisti; tutti quei nazionalisti che si

identificavano solo nella loro etnia che pretendevano dovesse diventare omogenea e

‘pura’ da ogni contaminazione; i collaborazionisti; gli ustascia di Ante Pavelic; i

domobranci (‘difensori della patria’, volontari nazisti) sloveni; quei serbi di Croazia

che, in fuga dal regime di Pavelic, si unirono alle milizie cetniche; infine i cetnici di

Mihailovic, passati ormai dalla parte degli anticomunisti e dei nazionalisti che

combattevano contro Tito e divenuti così una delle forze in campo che dilaniavano la

martoriata Jugoslavia.

Gli eserciti invasori ed occupanti spezzando il regno jugoslavo avevano permesso

all’odio interetnico ed alla violenza nazionalista di scatenarsi in un’orgia di sangue:

in un caos davvero ‘balcanico’ gli schieramenti si accavallavano spesso senza

costrutto in un’orgia di violenza raccapricciante.

25

Qualsiasi elenco delle atrocità commesse da ognuna delle tante parti in lotta sarebbe

incompleto: ognuna di esse ha morti da rivendicare, stragi da ricordare, vendette da

giustificare, orrori da denunciare, colpevoli da additare ... ma la verità è che gli

innocenti e le vittime erano dappertutto, così come le responsabilità.

Anche in Jugoslavia si pagava insomma lo scotto di un assetto europeo costruito

davvero male a Versailles; sicuramente nessuno aveva allora tenuto conto (e tutti

avevano sottovalutato) delle grosse difficoltà che la Jugoslavia avrebbe incontrato,

ecc. ecc., ... tutto vero e tutto giusto, ma tutto ciò non può nemmeno lontanamente

spiegare (figurarsi giustificare) il folle carnaio in cui fanatismi e vere e proprie follie

collettive trasformarono la Jugoslavia.

Certamente anche Tito ed il suo movimento resistenziale praticarono la violenza

indiscriminata di chi non dà alcun valore alla sofferenza umana: per esempio, egli

non si asteneva dal colpire i tedeschi, anche se la rappresaglia era di cento morti per

ogni tedesco ucciso e di cinquanta per ogni ferito - ed anzi riteneva che questo

avrebbe spinto ancor più la popolazione ad opporsi (!).

Eppure va riconosciuto che la sua azione – portata avanti con mano ferrea - era

l’unica fornita di una logica e di una riflessione politica dotata di senso e di realismo.

Nelle zone liberate subito si insediava il regime partigiano come base per ulteriori

operazioni: nessun compromesso era giudicato possibile con i collaborazionisti nè

c’era alcuno spazio per gli esitanti: la decisione rude ed aspra propria delle genti di

queste montagne impervie e difficili si impose rigorosa fin dall’inizio – ma, d’altra

parte, questa è sempre stata una caratteristica dei popoli dei Balcani.

A costo di ingenti sacrifici, di molto sangue e di spietati combattimenti, le zone

liberate cominciarono a moltiplicarsi: Mosca – diffidente nei confronti della

indipendenza (giudicata eccessiva) di Tito e scarsamente interessata alla Jugoslavia

(che giudicava appartenere alla sfera d’influenza inglese) – non mandava aiuti, ma i

partigiani di Tito potevano supplire a ciò con l’ingente bottino delle armi strappate

agli italiani (e non solo dopo l’8 settembre 1943, quando, comunicata la resa

incondizionata dell’Italia, l’esercitò italiano si squagliò più velocemente della neve al

Sole).

Per conseguire un ordine ed un coordinamento sempre maggiori nelle zone liberate e

nella guerriglia partigiana, verso la fine del 1942 venne costituito l’A.V.N.O.J. (il

Consiglio Antifascista di Liberazione Nazionale della Jugoslavia) nel quale non

sedevano solo comunisti - anche se essi erano in forte maggioranza.

Data la situazione, fu inevitabile che nei primi mesi del 1943 gli Alleati togliessero il

loro supporto ai cetnici, accusati di collaborare con l'Asse, e scegliessero Tito come

l’alleato da sostenere – e questa decisione fu ratificata ufficialmente alla Conferenza

di Teheran (dal 28 novembre al 10 dicembre 1943).

Ciò significò aiuti (prima da parte degli statunitensi dopo la resa dell’Italia nel

settembre 1943 e poi soprattutto della Gran Bretagna) ed isolamento di tutti i suoi

avversari, mentre il re ed il governo in esilio a Londra avevano ormai scarsa voce in

capitolo.

26

Il 16 giugno 1944 fu comunque firmato sull'isola di Lissa (in Croazia) un accordo tra

Tito e il governo monarchico in esilio, noti come Accordi Tito-Subasic o Trattato di

Lissa: in esso si chiamavano tutti gli sloveni, i serbi ed i croati ad aderire alla lotta

partigiana di Tito i cui guerriglieri furono riconosciuti dal governo reale per quello

che erano di fatto e senza bisogno di ratifiche, l'esercito regolare della Jugoslavia.

Mihailović e molti cetnici si opposero agli accordi, così, su pressione di Churchill, il

29 agosto re Pietro II destituì Mihailović dalla carica di comandante in capo

dell’esercito (lo era dal gennaio 1942) ed il 12 settembre mise Tito al suo posto.

Nel settembre 1944 Tito incontrò Churchill in Italia e in ottobre (per la prima volta)

Stalin a Mosca.

Gli Alleati rinunciarono allo sbarco vagheggiato da Churchill nell’alto Adriatico ed

alla conseguente invasione dei Balcani (in funzione antisovietica) in favore di uno

nell’alto Tirreno francese (a Tolone e a Marsiglia): gli jugoslavi ebbero così mano

libera e a metà settembre le formazioni di Tito avevano raggiunto il controllo di

quasi tutto il loro territorio nazionale.

Intanto il 9 settembre 1944 l’Armata Rossa era entrata in Bulgaria ed il 28 Tito

autorizzò un ‘temporaneo ingresso delle truppe sovietiche in territorio jugoslavo’:

anche se Belgrado fu liberata il 18 ottobre da forze congiunte, la Jugoslavia si era

però liberata da sola, essendo stata disposta a pagare costi terribili per questo

risultato.

Tito, indipendente ed abituato a far di testa sua, ne era ben consapevole, voleva che

ciò fosse chiaro a tutti e si sarebbe comportato sempre di conseguenza: già in

novembre le truppe sovietiche abbandonavano infatti il territorio jugoslavo (!).

La resa dei conti

Coloro che avevano combattuto coi tedeschi (e cogli italiani) e che spesso avevano

commesso atrocità inenarrabili spesso tentarono la fuga verso occidente con le loro

famiglie al seguito e macchiandosi di delitti e distruzioni terribili di tutti e di tutto ciò

che trovavano sul cammino della loro fuga disperata.

Fu così che i resti del famigerato Gruppo E del generale Lohr che dalla Grecia

stavano risalendo i Balcani raccogliendo esercito croato, reparti ungheresi,

nazionalisti sloveni, monarchici serbi, formazioni albanesi, cosacche e montenegrine

insieme a connazionali e famigliari (donne e bambini compresi), ormai arrivati alla

Drava vennero rimandati indietro dagli inglesi e, finiti così nelle mani dei titini,

furono ferocemente trucidati in massa;

anche gli ustascia croati e domobranci sloveni che erano riusciti ad arrivare in Austria