LA CRISI JUGOSLAVA: CAUSE LONTANE E RECENTI

Iniziando le sue riflessioni sugli eventi del ventesimo secolo, lo storico Eric Hobsbawm ricorda la visita

improvvisa che il presidente francese Mitterand, il 28 giugno 1992, fece a Sarajevo, ove già si volgeva

la tragedia dell’ultima crisi balcanica. Era vecchio e malato: non c’era miglior modo, osserva lo storico,

per drammatizzare la gravità di una crisi, che avrebbe potuto avere conseguenze catastrofiche. Ma

una cosa sfuggì all’attenzione del mondo: il 28 giugno era l’anniversario di quell’attentato, in cui

trovarono la morte l’Arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo e sua moglie, nel corso di quel fatale

1914. Quando ripercorriamo con la memoria la catena di eventi che da quel fatto si svolsero con la

logica inesorabile di contrapposti sistemi di alleanze imperialistiche, torniamo ogni volta a stupirci di

fronte alla sproporzione tra un evento accaduto in una zona apparentemente periferica, non ancora

coinvolta dal processo dell’industrializzazione, e l’immane tragedia che ne derivò.

Lo stesso stupore abbiamo provato di recente, messi di fronte ad un’eguale sproporzione tra quella

stessa provincia balcanica, ridotta ormai ad una repubblica di pochi chilometri quadrati, una volta

toltele la Croazia e la Slovenia - riassorbite nel mercato capitalistico - tuttora secondaria e marginale

nell’attuale economia globalizzata, e l’aggressione feroce inflittale da parte di un’alleanza militare di

estensione mondiale. Anche oggi il collegamento di questo evento con le tensioni presenti nel sistema

politico mondiale ci fanno temere che esso possa essere il primo atto di un nuovo dramma storico:

sembra che questa disgraziata regione sia destinata a fungere da tragico orologio della storia.

Oggi gli imperi di un tempo - ottomano, austroungarico, russo, tedesco, britannico, francese – non

esistono più, trasformatisi nell’imperialismo del capitale, prima statale e nazionale, ora transnazionale

e sovrastatuale. Ma tuttora le prospettive imperialistiche attraversano questa regione e l’oltrepassano:

oggi essa è lo snodo strategico di una partita di dimensioni colossali, cioè l’allacciamento delle

infrastrutture per il trasporto delle risorse energetiche dalla zona asiatica dell’ex URSS all’Europa

occidentale.

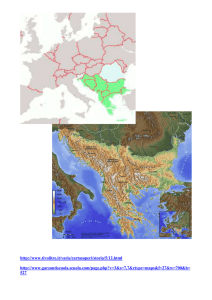

Il contesto geopolitico

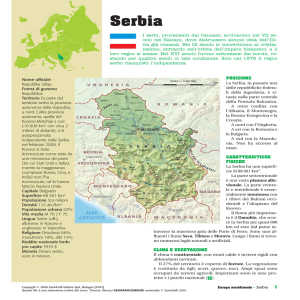

La stessa conformazione geografica sembra aver preparato a questa fascia dinarica della Penisola

Balcanica una storia di forti contraddizioni. Da una parte essa si distende in piane vallate, che

costituiscono naturali vie di comunicazione e che nel periodo delle grandi migrazioni facilitarono gli

insediamenti: dopo la grande ondata delle popolazioni slave che, divise nelle stirpi di Serbi, Croati e

Sloveni, nel VI° e VII° secolo vi si stanziarono, nei secoli seguenti sopraggiunsero altre popolazioni,

Macedoni, Albanesi, Magiari e Turchi e vi sorsero anche fiorenti comunità ebraiche, tedesche, italiane.

Dall’altra essa eleva i rilievi montuosi delle Alpi Dinariche e oppone numerose asperità, quali la stretta

Valle della Bosnia e i contrafforti dell’area della Porta di Ferro, che costituirono grandi barriere naturali

e favorirono l’isolamento e la differenziazione di gruppi umani viventi a breve distanza gli uni dagli altri.

Rimasti chiusi nel loro habitat, i diversi gruppi furono spinti ad identificarsi con la stirpe, di cui

sottolinearono la specificità che immaginarono come derivante da una sostanza originaria, capace di

mantenersi intatta nei secoli, resistendo ad ogni contaminazione. Ne nacque un rapporto mistico tra il

sangue e il territorio, che ciascun gruppo espresse in un mito a sfondo religioso.

Però, quelle stesse vallate ampie, segnando un cammino verso il mare, si presentavano anche come

la naturale via di espansione per gli stati del Centro Europa: l’Austria, decidendosi alla marcia verso

sud-est a partire dal Trattato di Westfalia, vi si scontrò con gli interessi del già decadente Impero

Ottomano e con quelli del nuovo sorgente Impero Russo. Nel più vasto contesto balcanico, questa

zona divenne così un naturale crocevia geopolitico: nel XIX° secolo vi si urtarono le strategie di questi

tre imperi e quella degli stati nazionali; nel XX° secolo, la Prima e la Seconda Guerra Balcanica del

1912/13 prepararono il terreno alla più vasta e terribile Guerra Mondiale, che alcuni storici

preferiscono infatti indicare con la definizione di Terza Guerra Balcanica.

Divisione religiosa e culturale

Ad impedire alle popolazioni di questa penisola quell’unificazione, che avrebbe potuto costituire una

difesa contro i vari imperialismi, molto contribuì la divisione religiosa sopravvenuta alla loro

conversione al Cristianesimo.

Convertiti da missionari provenienti dalle città romane della costa dalmata, i Croati e gli Sloveni

rimasero legati al centro politico e religioso del Papato romano e, attraverso di esso, all’Occidente, di

cui adottarono l’alfabeto scritto e di conseguenza la cultura. Tramite il Papa, i Croati acquistarono il

senso della loro identità politica, quando, nel 924, il loro re Tamislao ricevette da questa suprema

2

autorità religiosa dell’Occidente una corona, come riconoscimento di sovranità e di indipendenza dal

Sacro Romano Impero ed accettò il compito di fare, del Regno di Croazia, l’antemurale contro la

nuova ondata di barbari pagani, che si erano stanziati nelle grandi pianure della Pannonia. Questa

identità politica essi difesero attraverso i secoli, riuscendo a conservare inalterate le leggi della loro

tradizione: anche dopo che, convertitisi gli Ungari al cristianesimo nella tradizione cattolico-romana,

nel 1102, per un gioco di alleanze matrimoniali, la corona di Crazia passò al re di Ungheria (che

mantenne il titolo di re di Croazia fino al 1918) e nel 1526 entrarono a far parte, assieme all’Ungheria,

dei domini personali degli Asburgo. Questa sottomissione, se da una parte tolse loro l’indipendenza

politica, dall’altra mantenne la loro cultura nell’ambito di quella occidentale: la letteratura croata, che,

fiorita nel XVI° secolo, conferì dignità letteraria al dialetto stokavo-ikavo da essi parlato, nacque sotto

la diretta influenza di quella italiana rinascimentale.

Anche la cultura degli Sloveni fu di marca occidentale: dopo un periodo iniziale, in cui furono governati

successivamente da Bavari, Franchi, Magiari, in epoca feudale furono organizzati in signorie, rette da

principi tedeschi. A poco a poco furono così assorbiti nel dominio austriaco, sicché la loro storia

coincise con quella dell’Austria, a cui, salvo la parentesi napoleonica, rimasero legati e fedeli fino al

1918.

I Serbi invece, convertiti da missionari legati a Costantinopoli, da cui ricevettero l’alfabeto cirillico,

rimasero nell’ambito del mondo bizantino e ne seguirono le sorti, riconoscendo, dopo lo scisma,

l’autorità del patriarca di Costantinopoli. La loro unificazione politica si realizzò solo nel XIII° secolo ad

opera di Stevan Nemanja, uno dei tanti capi locali su cui si era retta la loro organizzazione, rimasta

fino ad allora tribale. Contemporaneamente si realizzò la loro unità spirituale, sulla base di un

misticismo di tipo orientale, diffuso dal figlio di Nemanja, Ratsko (che poi sarà venerato come santo

col nome di Sava), il quale, educato presso i monasteri del Monte Athos, fondò a sua volta nella

Serbia meridionale e nel Kosovo quei tipici monasteri che, isolati nella campagna e fortificati,

divennero centri religiosi ed insieme fondamento dei legami sociali delle popolazioni circostanti.

L’Imperatore di Bisanzio, concedendo nel 1219 l’autocefalia alla chiesa ortodossa serba, riconobbe la

specificità della loro religione. Nel secolo successivo, la decadenza dell’Impero di Bisanzio permise al

Regno di Serbia di espandersi fino alle porte del Peloponneso, sicché, alla metà del Trecento, ridotto

l’impero bizantino alla sola Costantinopoli, la Serbia diventò il grande regno dei Balcani.

Tra i due grandi regni slavi medievali furono scarsi i contatti, perché fra di essi si frapponeva la

Bosnia, che, divenuto nel 1102 Banato indipendente, ove si radunarono i fuggiaschi di varia

provenienza, divenne poi possesso dell’Ungheria nel 1250 ed infine dominio dei Turchi.

L’espansione serba urtò invece contro quella dell’Impero Ottomano. Lo scontro avvenne il 28 giugno

1389 nella famosa battaglia di Kosovo Polje, in cui l’esercito serbo, guidato dal duca Lazàr,

nonostante la sua enorme inferiorità numerica, accettò battaglia contro quello turco. La tremenda

sconfitta riportata, in cui morì il duca Lazàr, determinò la dominazione turca sulla Serbia per circa

mezzo millennio. Ma nell’immaginario serbo la sconfitta si sublimò: i Serbi vi videro il segno della loro

missione, che li destinava a combattere in difesa della cristianità. Il duca Lazàr venne santificato e i

vari episodi della battaglia dettero origine ad una grande epopea, degna della Chanson de Roland,

come ebbe a dire Nicolò Tommaseo. Tramandatasi oralmente nei villaggi contadini mediante cantari

popolari, l’epopea produsse personaggi che esaltavano l’onore, l’eroismo, il valore del sacrificio, la

dedizione al popolo e numerose figure femminili, segnate dal lutto e dalla sofferenza. Fenomeno unico

nella storia dei popoli, i Serbi legarono la loro identità ad una sconfitta e su di essa forgiarono il loro

nazionalismo. Narra John Reed: “Ogni contadino serbo, da soldato, sa per che cosa combatte;

quando era bambino, la madre lo salutava dicendogli: ‘Salve, piccolo vendicatore di Kosovo”1.

Questa mistica fedeltà alle memorie patrie fece sì che i Turchi contassero tra i serbi il minor numero di

conversioni, mentre grande messe di convertiti essi trassero dalla Bosnia, ove nessuna tradizione

faceva da argine: i mussulmani oggi presenti in Bosnia sono gli eredi degli slavi islamizzati.

Come la Bosnia, anche la Krajna Vojna ebbe origine mista: contro l’espansione turca, gli Asburgo,

sovrani dell’Austria, Ungheria, Boemia, Slovenia, Croazia, costruirono, nell’area croato-ungherese, un

sistema di difesa mediante una serie di fortezze e con la militarizzazione delle regioni di confine. Nel

1578 istituirono la Regione della Krajna Vojna, come antemurale della cristianità contro l’Islam, e vi

concessero l’esenzione dalle tasse a chi avesse accettato di diventare contadino-soldato. Vi si

rifugiarono tutti coloro che si ribellavano al dominio turco, sicché, vicino agli originari villaggi croati, si

formarono villaggi ungheresi e serbi. I serbi vi affluirono a ondate dopo il fallimento dei vari tentativi

insurrezionali contro la dominazione turca, particolarmente numerosi dopo l’insurrezione del 1690,

quando il patriarca serbo li incoraggiò egli stesso ad emigrare. Fu allora che, nelle terre abbandonate

1

In: S. Bianchini, La questione jugoslava, Giunti

3

dai serbi, i Turchi insediarono serbi islamizzati e soprattutto albanesi anch’essi islamizzati (in Albania,

l’occupazione turca, dopo la resistenza guidata da Scanderberg, aveva prodotto una massiccia

conversione); sì che, prima degli ultimi tragici avvenimenti, il Kosovo, sacro alla memoria serba, era

abitato in grande maggioranza da albanesi.

A queste vicende tormentate rimase estranea la Dalmazia che, difesa strenuamente dalla Repubblica

di Venezia, nel 1797, con il trattato di Campoformio, andò a far parte, con Venezia, dell’Impero

Asburgico.

La storia tormentò dunque le popolazioni di questa regione, mescolando qua e là le stirpi a macchia di

leopardo; e poiché nessuna frontiera geografica distingueva le une dalle altre, le minoranze vissero in

un perenne stato di irredentismo, viste dalla stirpe dominante come un costante pericolo per la propria

compattezza etnica. Perciò il principio di nazionalità, che nel XIX secolo fu il riferimento ideale di quel

vasto movimento indicato come ‘Risorgimento dei popoli’, non venne accettato da queste popolazioni

secondo il concetto di personalità politica, bensì come unità di stirpe, di lingua e di territorio, secondo

l’interpretazione romantica partita da Herder e poi raccolta dallo Sturm und Drang. Il recupero

letterario delle antiche tradizioni, prodotto anch’esso per l’influsso del Romanticismo, conferendo

dignità ai miti popolari, determinò quel legame tra politica e mito che fu di grande impatto emotivo e a

sua volta causa di nuovi potenziali conflitti. Tra la gioventù colta della Serbia e della Bosnia, la

pubblicazione del poema Il serto della montagna, che si ispirava al ciclo del Kosovo, diffuse i miti del

tirannicidio e del martirio, che a loro volta ispirarono la rivoluzione bosniaca del 1875 e anche quella

congiura che organizzò l’eccidio del 28 giugno 1914. Lo studente serbo non aveva scelto a caso il

giorno dell’attentato. Esso era stato preparato con cura dai congiurati, come sanguinosa

commemorazione di quella tragedia antica su cui si era forgiato il nazionalismo dei serbi.

Movimenti verso l’unificazione

Questa storia tormentata degli Slavi del sud, a determinare la quale confluirono la struttura fisicogeografica del territorio, l’originaria differenza delle stirpi che vi si stanziarono, i vari antagonismi

imperialistici, fecero sì che qui più che altrove pesassero le conseguenze della varietà e complessità

degli insediamenti: come testimonia la variegata composizione etnica e religiosa dell’Jugoslavia del

1990.

Tuttavia l’istituzione della Jugoslavia nel 1918 non fu un fenomeno artificiale. Essa nacque dalla

volontà dei vincitori di umiliare lo stato sconfitto, come è nella logica di tutte le guerre: si volle ridurre

l’Austria a proporzioni insignificanti e precluderle ogni possibilità di revanscismo, chiudendola entro i

suoi nuovi confini ristretti, mediante la creazione di due stati: la Cecoslovacchia e l’Jugoslavia,

appunto. Ma già le varie regioni della penisola erano state percorse, durante il secolo XIX, da

movimenti tendenti all’unificazione: sia per la diffusione di un più ampio concetto di nazionalità, che,

superando il misticismo barbarico del legame sangue-suolo, faceva ora appello a valori comuni,

elaborati e difesi nel corso dei secoli – il Cristianesimo, anche se nelle due opzioni, cattolica e

ortodossa – sia, soprattutto, per la necessità di un mercato più vasto e articolato, che il nuovo modo di

produzione capitalistico imponeva e verso cui le regioni occidentalizzate si andavano avviando.

Si era manifestato il movimento dell’Illirismo, che, prendendo il nome dalle Province Illiriche istituite da

Napoleone – riunenti Slovenia, Dalmazia e parte della Croazia – voleva alludere ai caratteri comuni

delle varie stirpi, precedenti la loro divisione in province ostili: nel 1848 il termine venne sostituito con

quello più significativo di Jugoslavismo e l’aggettivo ‘jugoslavo’ venne adottato da alcuni partiti e circoli

culturali.

Il movimento si rafforzò con una iniziativa filologica che, negli anni ’40, portò alla pubblicazione di una

grammatica, elaborata sulla base di un dialetto comune ai Serbi, ai Croati e agli Sloveni e usato come

medium linguistico per la determinazione della lingua letteraria, che venne chiamata serbo-croato.

In questo stesso lasso di tempo i serbi, soggetti all’Impero Ottomano, insorgevano periodicamente;

l’insurrezione più violenta, guidata dapprima da Karageorgevic, poi da Milos Ovrenovic, nel 1830

condusse l’Impero Ottomano a riconoscere la Serbia come principato autonomo, sotto la guida

dell’Obrenovic. Nel 1878, con il Congresso di Berlino, la Serbia ottiene l’indipendenza.

Ostilità dell’Austria contro la Serbia

Il prestigio politico e militare di uno stato indipendente, dotato di un esercito, rafforzò l’idea della

formazione di un unico stato degli Slavi del sud: “una delle più diffuse riviste serbe di questo periodo si

intitolava Pjemont, con chiaro riferimento al ruolo esercitato dal Piemonte nell’ambito dell’unificazione

italiana” 2.

2

In: S. Bianchini, Op. cit.

4

Ciò determinò come conseguenza la profonda ostilità della duplice monarchia austroungarica e

dell’Impero Tedesco contro la Serbia, che faceva ostacolo alla loro espansione verso est e verso sud.

Lo sbocco al mare era infatti condizione necessaria alla neonata Serbia affinché potesse costituirsi

come stato economicamente indipendente, in un’epoca in cui la seconda rivoluzione industriale e la

formazione della rete strutturata del mercato mondiale stavano trasformando completamente il modo

di produzione e il sistema economico. Questa nazione slavo-ortodossa infastidiva in particolare

l’Austria, anche per l’attrazione crescente che essa esercitava sui popoli slavi ancora dominati dal

vecchio impero in disfacimento. Per cautelarsi e impedirne l’espansione verso l’Adriatico, l’Austria,

nello stesso Congresso di Berlino da cui nasceva la Serbia indipendente, si fece assegnare

l’amministrazione della Bosnia-Erzegovina – che nel 1908 occupò.

Perciò, fin dalla sua nascita a nazione indipendente, cioè dal 1878, la Serbia fu alleata delle potenze

antitedesche, la Francia e la Russia. Con la partecipazione alle due successive guerre balcaniche,

con cui le popolazioni balcaniche ancora sottomesse all’Impero Ottomano cercavano di liberarsi dal

secolare dominio, la Serbia mirava all’agognato sbocco al mare, cercandolo nell’Egeo, dato che

l’Adriatico le era precluso. Ma, ancora una volta, si scontrò con l’opposizione decisa dell’Austria ed

anche con quella dell’Italia, ache, entrata anch’essa nella logica imperialistica, mirava ad ottenere il

controllo del territorio albanese. Dal conflitto nacque infatti, nel 1913, l’Albania, formalmente

indipendente, di fatto una specie di protettorato italiano.

La tragedia che prende il via da Sarajevo era dunque già tutta annunciata: se da una parte l’eccidio

rappresentò l’atto estremo del nazionalismo serbo contro l’Austria, dall’altra non era un episodio

secondario nella politica internazionale e non a caso il conflitto generale che ne derivò prese il via da

questa, che era la zona per eccellenza dei conflitti interimperialistici: lo scopo della guerra dei due

Imperi Centrali su questo fronte era la liquidazione della Serbia, in stretto accordo col Vaticano, che vi

vedeva una crociata a favore del cattolicesimo (e a favore dell’alto clero, negli stati cattolici

largamente dotato); per l’Italia era l’acquisto della Dalmazia e ciò appunto determinò il suo

cambiamento di fronte.

L’unificazione

Nel corso del conflitto, diventarono dominanti, tra le popolazioni della penisola, l’idea e il movimento

dello Jugoslavismo, che, nel giugno del ’17 condusse alla Dichiarazione di Corfù: con essa, Serbi,

Croati e Sloveni si proponevano di costituire, al termine del conflitto, un nuovo stato democratico e

parlamentare, sotto la dinastia Karageorgevic (che, nel 1903, con un colpo di stato, si erano sostituiti

alla dinastia degli Obrenovic).

Fu posta così la prima pietra dello stato unitario, che venne proclamato il 1 dicembre 1918 – prima

della Conferenza di Pace di Versailles – col nome di Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. L’atto era stato

preceduto da un voto favorevole all’unione da parte della Dieta di Zagabria e da una dichiarazione di

annessione del Montenegro alla Serbia.

La volontà di resistenza alle oppressioni straniere era stato il nuovo cemento dell’unificazione, la

sconfitta degli Imperi Centrali ne aveva permesso la realizzazione.

Arretratezza materiale e culturale

Ora bisognava che il progetto jugoslavo si realizzasse in una formazione politica capace di soddisfare

i bisogni materiali e culturali di tutte le comunità che costituivano il nuovo stato. Esso scontava una

posizione di partenza di grande arretratezza, sia economica che culturale. Il movimento verso l’unità

aveva avuto carattere urbano, promosso dai ceti medi e intellettuali; i contadini, che costituivano la

stragrande maggioranza della popolazione, l’avevano ignorato: sotto tutte le dominazioni, serba,

croata, turca, asburgica, essi erano vissuti immobilmente, scandendo la vita sui ritmi del loro lavoro,

su cui i movimenti politici agivano solo da disturbo, poiché portavano con sé disordini e guerre e

insieme carestie e pestilenze. Sottoposti al servaggio feudale, che nei paesi asburgici venne abolito

solo nel 1848, o gravati da contratti d’affitto pesantissimi, essi avevano mantenuto identiche, per più di

un millennio, le tecniche agricole e le organizzazioni sociali di base: le comunità familiari allargate a

carattere patriarcale e la comunità di villaggio che organizzava il lavoro comune.

Le condizioni naturali erano inclementi: il territorio, segnato profondamente dall’erosione carsica,

rendeva improduttiva l’agricoltura, che pur rimaneva l’attività predominante.

L’industria vi rivestiva un ruolo marginale. Era un’industria a basso valore aggiunto, spesso legata

all’agricoltura, e a bassa concentrazione. Poche le industrie moderne e tutte frutto di investimenti

stranieri, da cui restavano controllate; per giunta, situate in Croazia e Slovenia, erano dislocate

rispetto al centro politico di Belgrado.

5

L’Jugoslavia tra le due guerre

Però il nuovo stato multietnico aveva grandi potenzialità di progresso: l’aver messo in comune le

risorse materiali e quelle umane, gli apriva la possibilità di uno sviluppo sottratto al predominio del

capitale straniero e costituiva la base per ricomporre le specifiche connotazioni di ogni gruppo, sulla

base di un reciproco riconoscimento dei diritti di ciascuno. Per realizzare questo suo compito, il paese

avrebbe avuto bisogno di una pace durevole e di un’organizzazione democratica e federativa, che

permettesse alle varie nazionalità di conservare la propria identità, in modo che l’unificazione politica

raggiunta agisse da impulso verso un’integrazione culturale, considerata come meta e non imposta

d’autorità.

Invece, il nuovo stato negava in partenza l’identità ad altri popoli che non fossero Serbi, Croati,

Sloveni, cioè ai Macedoni, Montenegrini, Bosniaci, Albanesi eccetera, che venivano indicati

complessivamente con la definizione di minoranze.

La monarchia Karageorgevic, di tradizione ortodossa, autoritaria, appoggiantesi ad una corte

filoserba, instaurò un’organizzazione fortemente centralizzata, divisa in trentatré ‘bunovine’, cioè

regioni, che ignoravano i confini etnici e, secondo il modello francese, venivano chiamate con il nome

dei fiumi. I Croati persero così quell’autonomia che erano riusciti a conservare anche nella secolare

unione col Regno d’Ungheria e, successivamente, con la sottomissione agli Asburgo: esserne privati

da parte di quella Jugoslavia, alla cui istituzione avevano contribuito, rappresentò per essi una forte

delusione. Il malcontento delle minoranze, già emarginate all’interno delle singole province, ne risultò

anch’esso esacerbato.

Sulla concezione di nazione che si riconoscesse in una comune identità, prevalse ancora una volta il

principio delle differenze e la vita politica rimase segnata dalle nazionalità. Nell’immaginario del

paese, esse si identificarono con i partiti politici: il sistema dei partiti derivava da quello delle

nazionalità. Il Partito Comunista stesso, in clandestinità dal 1921, era lacerato dalla questione delle

nazionalità.

Perciò, l’iniziale divario dell’Jugoslavia rispetto agli altri paesi europei non venne colmato:

l’insufficiente riforma agraria che lasciò sopravvivere i vasti latifondi esistenti soprattutto nei territori già

soggetti agli Asburgo, l’industria non concorrenziale, capace di mantenersi solo grazie ad un forte

protezionismo, la mancanza di infrastrutture, conservarono al paese un carattere essenzialmente

rurale (nel ’31, lavorava tuttora nelle campagne il 76,5% degli abitanti) e mantennero la maggior parte

della popolazione in una condizione di arretratezza e di miseria, che aumentarono notevolmente in

seguito alla crisi del ’29. L’attività sindacale veniva fortemente limitata e le proteste sociali duramente

represse. Nello stesso anno ’29, il re, favorendo un colpo di stato militare, instaurò una dittatura

centralizzata, per cui la vita politica si fece sempre più tesa: in Croazia, l’opposizione di destra, da un

suo centro illegale di Vienna, dette vita al movimento degli Ustascia, sotto la guida di Ante Pavelic.

Intanto, sul giovane regno, già si appuntavano le mire imperialistiche contemporaneamente dell’Italia

e della Germania. Mussolini, mirando a costituire l’Impero Italiano dei Balcani, iniziò la sua

penetrazione in Albania e in Dalmazia, finanziando e promuovendo l’addestramento l’addestramento

degli Ustascia, per i quali allestì anche una rete di campi in Italia. Da questa situazione maturò

l’assassinio del re Alessandro, che avvenne a Marsiglia nel 1934, per opera degli Ustascia, aiutati

dalle autorità italiane.

Contemporaneamente, l’ascesa al potere di Hitler, che inserì subito l’Jugoslavia nel suo orizzonte

strategico, portò ad una progressiva penetrazione nel paese delle Germania, che si sostituiva così

all’Austria nella tradizionale via d’espansione verso l’Adriatico. L’Anschluss le aprì la via dell’Europa

centrale, ma anche quella dei Balcani e dell’Adriatico.

Quando l’Italia, nel 1939, occupò l’Albania, l’accerchiamento dell’Jugoslavia fu completo.

La guerra e l’occupazione italo-tedesca

Allo scoppio del grande conflitto, l’Jugoslavia proclamò la neutralità. Ma dopo la disfatta francese, le

forti pressioni della Germania, costituenti altrettante minacce, indussero il reggente Paolo a firmare, il

25 marzo 1941, l’adesione al Patto Tripartito. Ma, ricordando l’antica fierezza, quest’atto apparve alla

popolazione un tradimento: nelle città dell’Jugoslavia si produssero manifestazioni spontanee di

protesta a cui prese parte anche il Partito Comunista che, riorganizzato dal suo nuovo segretario,

Josip Broz, cioè Tito, cominciò ad assumere una parte importante nella vita del Paese. Si gridava:

“Piuttosto la guerra del patto, piuttosto la tomba della schiavitù”. Un colpo di stato militare abbatté la

monarchia ed instaurò un governo militare.

6

Ma Hitler, dopo un violento bombardamento su Belgrado, ordinò l’occupazione del paese, che il 6

aprile 1941 venne invaso contemporaneamente dalla Germania e dall’Italia, entrando gli eserciti

dall’Austria, dall’Istria, dalla Bulgaria e dall’Albania. La Croazia si proclamò indipendente e il 17 aprile

il governo jugoslavo firmò l’atto di resa senza condizioni.

Quando cessarono le ostilità, l’Jugoslavia aveva già fatto la sua rivoluzione. Fin dal 1942, mentre

infuriava la lotta contro i tedeschi e gli italiani, rappresentanti eletti di tutte le nazionalità, confessioni,

religioni, partiti, gruppi, avevano costituito un Consiglio Antifascista di Liberazione Nazionale

Jugoslavo (AVNOJ) sotto la guida di Tito, il quale divenne l’organismo dirigente della lotta di

liberazione nazionale. Esso decise di organizzare il paese su basi federative, riunendo con eguali

diritti i popoli di Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro, e votò con

questo intendimento la prima costituzione rivoluzionaria: si trattava di una risposta progressiva

multietnica, sia al genocidio perpetrato dallo stato indipendente croato di Ante Pavelic, sia

all’orientamento grandeserbo dei Cetnici, sostenuto dal re. L’AVNOJ saldava la guerra patriottica di

liberazione del suolo nazionale, che trovava alimento nell’antico, tradizionale panslavismo e che

aveva provocato un’insurrezione spontanea dalla Serbia a Lubjana, con il rifiuto di una monarchia

centralizzata e dittatoriale, che già la popolazione aveva condannato come traditrice, e con la lotta di

classe contro il latifondo e i privilegi della classe dominante. A questo dovette l’unanime consenso

che, per la prima volta nella sua storia, unificò tutto il paese: nelle elezioni dell’11 novembre 1945, la

lista del Fronte Popolare riscosse il 90,48%.

Però, il progetto di questo nuovo stato prevedeva un territorio ancora troppo angusto rispetto al nodo

intricato dei nazionalismi, che si erano accumulati nei secoli. Da un lato, ogni repubblica racchiudeva

ancora nei suoi confini alcune minoranze, che venivano separate dagli stati d’origine, a volte vicini,

con ciò aprendo il problema del rapporto con i vicini, che turbò l'equilibrio del sistema. Dall'altro, come

progetto jugoslavo, cioè raggruppamento degli Slavi del sud, costituiva di per sé una sopraffazione nei

riguardi degli albanesi del Kosovo. Questa popolazione, che non era di stirpe slava, costituiva tuttora

la maggioranza in quella provincia ove si era costruito il primo regno serbo meridionale, e che

rappresentava il luogo sacro alla memoria storica dei serbi. A sciogliere questo groviglio di problemi

sarebbe stata adeguata una federazione, o confederazione socialista dei Balcani, estesa all’Albania,

la quale avrebbe potuto riunire in un’unica formazione politica tante stirpi rimaste separate nei secoli

da frontiere storiche. Ad essa Tito aveva infatti pensato già nel 1944, ma soprattutto vi pensò nel

1946/47, sostenendo attivamente i comunisti greci impegnati nella guerra civile. Ma vi si opposero da

una parte l’Inghilterra, dall’altra fortemente Stalin, perché temeva che questo ampio stato potesse

sfuggire al controllo del Kremlino. La nuova costituzione, varata agli inizi del ’48, istituì la Repubblica

Popolare e Federativa di Jugoslavia. Essa prevedeva sei repubbliche e due regioni autonome, il

Kosovo e la Vojvodina, costituite nell’ambito della Repubblica serba.

La guerra aveva lasciato il paese disastrato e dissanguato per le enormi perdite umane e solo gli aiuti

dell’UNRRA (l’organizzazione di soccorso americano) lo salvarono dalla fame: l’aiuto puntava

naturalmente a facilitare la dissidenza del nuovo stato nei confronti dell’URSS, al fine di poter pesare

sulla sua politica estera.

Le prime riforme

Il primo governo postbellico fu di coalizione, in cui però i membri dell’AVNOJ avevano la

maggioranza. Esso mise subito mano alle riforme, e fin dall’agosto del ’45 varò la riforma agraria, che

eliminò il latifondo, riducendo il limite massimo di ogni appezzamento ad un’area che andava da 25 a

35 ettari di terreno coltivabile. I maggiori espropri avvennero nelle ex province asburgiche di Croazia e

di Slovenia, ove gli enti ecclesiastici possedevano enormi proprietà. Le terre espropriate vennero

distribuite ai contadini vittime della guerra. Si operò contemporaneamente la nazionalizzazione dei

principali settori industriali, minerario dell’energia elettrica, dell’industria pesante, del commercio, e si

fece una riforma monetaria.

Le riforme rivoluzionarie

Dopo le elezioni del novembre ’45, il nuovo governo, costituito dal fronte popolare, adottò una

costituzione ricalcata su quella sovietica. Nel 1947 entrò in vigore un piano quinquennale, anch’esso

imitante il modello sovietico, sia nel privilegiare l’industria in generale e quella pesante in particolare,

sia nella forma della sua applicazione, mediante giornate ‘volontarie’ di lavoro, gruppi di lavoro

‘d’assalto’, impegni collettivi a superare gli obiettivi del piano.

In campo agricolo, si iniziò la collettivizzazione, che incontrò notevoli resistenze da parte dei contadini.

Era difficile realizzare la completa collettivizzazione delle terre secondo il modello sovietico, in un

7

paese di cui il mondo contadino era la spina dorsale e aveva fornito all’esercito partigiano la maggior

parte dei militanti ed in cui lo stesso Partito Comunista era costituito in gran parte da gente

proveniente dalle campagne.

Perciò, sino al giugno ’48 – cioè fino all’espulsione dell’Jugoslavia dal Cominform – l’applicazione del

modello sovietico procedette in modo duttile e graduale, anche perché si temeva che una forte

pressione sul mondo contadino potesse mettere in pericolo, per reazione, l’approvvigionamento delle

città. Ma, appunto nel giugno del ’48, il Cominform accusò il Partito Comunista Jugoslavo di essere

venuto a patti con i kulaki e con questa accusa lo espulse; anche se la vera causa della rottura va

cercata nell’ambito della politica estera, cioè nella dichiarata volontà di Tito di riservarsi in questo

campo un’autonomia d’azione: di fronte alle novità che la guerra fredda stava portando nello

scacchiere europeo, Tito, pur accettando il primato dell’URSS nel conflitto tra i due blocchi e nella lotta

antiimperialistica, intendeva potersi muovere autonomamente. Gli accordi intercorsi nel ’48 con il

leader bulgaro Dimitrov per il progetto di una federazione balcanica “senza chiedere l’autorizzazione a

nessuno “, come scrisse la Pravda, apparve agli occhi di Stalin una vera e propria eresia.

All’espulsione seguì un totale isolamento del paese, sia politico che economico, a causa del blocco

economico che Stalin gli impose; fu probabilmente la speranza in una composizione del conflitto che

indusse i dirigenti jugoslavi ad intensificare, dopo il ’48, la collettivizzazione. Essa avvenne mediante

la creazione di fattorie cooperative “Zadrugas”, che, dal ’48 al ’50, andarono progressivamente

aumentando di numero. Non fu evitato il dissenso dei contadini, molti dei quali occultarono i prodotti.

Si manifestarono anche episodi, sia pur limitati, di rivolta armata.

L’autogestione: 1950/1965

Ma proprio la rottura con l’Unione Sovietica spinse i dirigenti jugoslavi ad elaborare un’organizzazione

politica originale che, rispetto al modello sovietico, divenne una deviazione duratura: per il periodo di

transizione, essi concepirono un modello che, come dice Kardely, che ne fu il principale ideatore,

mirava a instaurare “legami economici diretti fra i lavoratori nel lavoro associato e il loro lavoro

accumulato socializzato”. “Nei rapporti socialisti di autogoverno non si interrompe il legame economico

e politico del lavoratore con il suo lavoro accumulato socializzato. Insieme agli altri lavoratori, egli

controlla anche questa parte dei frutti del suo lavoro, ed anzi ne dispone, mentre i risultati della

gestione del lavoro accumulato nel processo della riproduzione sociale appartengono solidarmente a

tutti i lavoratori” 3.

Il nuovo modello si basava sul principio del decentramento e mirava ad eliminare il capitalismo di stato

– etichetta dispregiativa con cui veniva indicato il regime sovietico – e la burocrazia che ne derivava.

Questa ‘via jugoslava al socialismo’, che intendeva associare in maniera permanente le masse

all’edificazione al socialismo, veniva indicata come il modello del vero socialismo ed identificata con la

visione marxiana dell’estinzione dello stato.

Esso cominciò a prender forma a partire dal 1950, dopo il fallimento del piano quinquennale.

Sul piano amministrativo, venne rivalutata l’esperienza dei Comitati di lLiberazione Popolare, che,

durante la guerra, avevano sostituito l’amministrazione locale con la partecipazione diretta dell’intera

popolazione. Perciò il decentramento si realizzò trasferendo ad organi autonomi le attribuzioni dello

stato, il quale si riservava soltanto gli affari esteri, le forze armate, la polizia di stato. Organismi

autonomi eletti a suffragio universale in ciascuna repubblica federata e comitati popolari di circondario

e di comune prendevano le decisioni e controllavano l’amministrazione propriamente detta. Il potere

centrale, ridotto al minimo, si limitava a verificare la legalità dei loro atti, senza sindacarne

l’opportunità e senza diritto di darne un assenso preventivo.

Ma la parte più originale della riforma investì l’organizzazione della produzione, ove si elaborò quel

modello che venne definito di autogestione. Le cooperative agricole divennero libere di elaborare il

proprio statuto e si organizzarono in tre forme distinte: il contadino manteneva la proprietà della terra e

la lavorava pagando un prezzo di locazione, o, partecipando al lavoro comune, riceveva una porzione

delle entrate, che venivano suddivise. In entrambi i casi il contadino, restando proprietario, poteva

ritirarsi dal lavoro organizzato e, in quel caso, gli veniva concessa una proprietà individuale di dieci

ettari: questo limite era stato posto per evitare la riapparizione dei kulaki. L’11% delle fattorie realizzò

invece una completa socializzazione, che non prevedeva la possibilità del contadino di ritirarsi dal

lavoro collettivo.

La gestione delle imprese si basava su tre principi, indicati come le tre A: autogestione,

autofinanziamento, autonomia contabile. Il primo principio stabiliva che la gestione dell’impresa fosse

affidata a consigli operai, eletti dal personale, ai quali spettava di designare un Comitato di gestione;

3

In: E. Kardely, Le vie della democrazia nella società socialista, Editori Riuniti

8

Più imprese formavano un “Gruppo economico superiore”, la cui direzione, nominata dallo stato,

nominava a sua volta i direttori delle singole imprese. Il Consiglio operaio e il Comitato di gestione si

occupavano della protezione del lavoro, dell’applicazione del piano, del bilancio consultivo. Un

Comitato nazionale elaborava il Piano-quadro, che fissava le grandi linee di sviluppo, in base alle quali

i Comitati di gestione e di gruppo elaboravano liberamente il piano per la loro unità economica.

Il secondo principio impegnava l’impresa a gestire i suoi profitti in base al calcolo dei costi, per coprire

le spese con i ricavi, e il terzo lo obbligava a stabilire una contabilità finanziaria. I profitti venivano poi

ripartiti tra i comuni (imposta fondiaria), la repubblica federata (imposta sui profitti) e il collettivo

operaio, che assegnava al personale un complemento di salario in rapporto ai profitti. Lo stato perciò

non partecipava né alla determinazione dei salari né alla sorveglianza sulla realizzazione del piano.

Questo sistema permetteva alla moneta e ai prezzi di svolgere una funzione più attiva, rispetto a

quella svolta nella pianificazione burocratica accentrata, in quanto essi esercitavano un’influenza

sulle decisioni, Tuttavia, la legge del valore non fungeva da regolatrice, poiché il modello stabiliva un

equilibrio tra il piano e il mercato: il mercato interveniva nell’organizzazione della produzione, ma non

ne era il regolatore, costituiva piuttosto il mezzo per realizzare il piano, il quale orientava gli

investimenti in base a criteri socioeconomici.

La Costituzione del ’53 sancì le riforme e, contemporaneamente, modificò la Costituzione del ’46 in un

punto essenziale, simbolicamente molto significativo: la trasformazione, non solo nominale, del Partito

comunista in Lega dei comunisti e del Fronte popolare in Alleanza socialista. Poteva sembrare un

ritorno a Marx, richiamato nella nuova denominazione assunta; in realtà era un ribadire la propria

posizione contro il centralismo e un prender le distanze dalla concezione leninista del partito. Si

giustificava questa posizione dicendo che, con la progressiva estinzione dello stato, anche il partito

avrebbe dovuto estinguersi, per trasformarsi in uno strumento pedagogico, destinato ad esercitare sui

cittadini un’azione di orientamento comunista.

Il titoismo

Si costituisce così il ‘titoismo’, che si realizza progressivamente negli anni fra il ’53 e il ’61, basato su

due elementi: questo modello interno di ‘socialismo autogestionario’ e la politica estera che fu detta

del non allineamento, nel senso che rifiutava una collocazione esclusiva in uno dei due blocchi.

Nel ’53 l’Jugoslavia aderì a un patto balcanico con la Grecia e la Turchia che indirettamente

rappresentò un’adesione alla NATO, dato che ad essa aderivano gli altri due membri. Ciò fruttò a Tito

l’appoggio dell’imperialismo occidentale, politico e militare, ma, soprattutto, economico.

Contemporaneamente, la morte di Stalin, nel ’53, favorì la riconciliazione con l’URSS. Permasero

tuttavia, tra i due paesi, diffidenze e malintesi, determinati dalla differente interpretazione data alla

“Dichiarazione di Belgrado” che, in occasione della visita di riconciliazione, fu firmata da Krusciov il

2/6/1955: sembrava di potervi leggere che l’URSS ammettesse la possibilità di forme diverse di

sviluppo socialista, ma i sovietici lo negavano. Durante la crisi ungherese del ’56, Tito tenne un

atteggiamento ambiguo, condannando dapprima l’intervento sovietico, accettandolo poi in nome della

necessità di salvare ad ogni costo il socialismo. Ma la sua condanna decisa del comportamento degli

occidentali durante la crisi di Suez lo riconfermò nel campo socialista, anche se non vi aderì mai

formalmente.

Contraddizioni e degenerazione del sistema

Il socialismo autogestionario, se giudicato sul piano formale, sembrava veramente una via progressiva

verso il comunismo, cioè non semplicemente verso un modello di giustizia distributiva, ma verso una

società in cui i “produttori associati”, secondo l’espressione marxiana, gestissero direttamente i

prodotti del proprio lavoro.

Ma l’aspetto giuridico non è quello essenziale: i diritti di cui gli individui godono in un determinato

ambito sociale derivano dai reali rapporti che si instaurano fra di essi, in seguito ai quali diritti

riconosciuti formalmente possono concretamente essere aggirati. Pur essendo scaturita da una

sincera volontà rivoluzionaria e sostenuta da un’effettiva rivoluzione dal basso, l’autogestione poteva

essere il mezzo con cui una risorta categoria privilegiata cercasse di mantenere il proprio potere o

aspirasse a posizioni di prestigio,

restaurando una gerarchia e facendo emergere nuove stratificazioni. Questo infatti avvenne, poiché

l’autogestione non era stata realizzata in maniera sostanziale: esisteva un piano nazionale, che

determinava le scelte e fissava dall’alto le linee di sviluppo, esistevano metodi indiretti per regolare

l’autogestione a livello locale: i prezzi, di cui alcuni erano fissati dal centro, le banche, che

concedevano i crediti per gli investimenti, anch’essi fissati dal centro, e che diventavano tramite tra il

9

piano e le unità di base, infine il sistema fiscale. Quest’ultimo era il principale strumento di

eguagliamento, poiché, mediante un’imposta progressiva sul reddito delle imprese, serviva a

riequilibrare le differenze determinate da una distribuzione determinata secondo gli esiti del mercato e,

di conseguenza, a ridurre gli squilibri tra le varie aziende e le varie regioni. Ma questo modo di

regolazione, sia pur fatto con strumenti economici – come venivano chiamati – anziché con gli ordini

amministrativi di cui si serviva la pianificazione burocratica, rendeva puramente formale

l’autogestione.

C’era infatti nel sistema una contraddizione immanente, che poneva necessariamente in contrasto il

profitto, realizzato in base agli esiti del mercato, e la logica redistributiva del piano, ispirata a criteri di

giustizia sociale. Si diceva agli operai: “Aumentate la vostra produttività locale e i vostri redditi

cresceranno”; ma sul reddito dell’azienda gravava l’imposta progressiva, che appariva ai lavoratori

una spoliazione ed un tradimento del principio socialista “a ciascuno secondo il suo lavoro”.

Ciò accadeva perché il controllo sociale sfuggiva agli operai. Una vera autogestione avrebbe dovuto,

partendo dal basso, arrivare fino al piano-quadro, in modo che i lavoratori potessero autonomamente

definire le priorità di produzione e i criteri distributivi. Questo avrebbe permesso di democratizzare la

pianificazione anche tra le repubbliche, poiché le scelte degli investimenti e della distribuzione

sarebbero derivate dal riconoscimento della loro necessità e da una conseguente solidarietà,

consapevolmente accettata. Ma i rapporti sociali non si erano modificati in modo tale da trasformare il

lavoro in attività creative; in altre parole, non era stato avviato il deperimento del lavoro salariato,

quindi alienato, ciò che rappresenta l’unico test per misurare il processo verso il comunismo.

Perciò il sistema degenerò: gli organismi di rappresentanza vennero sempre più spesso convocati

solo per ratificare quello che già aveva deciso il cosiddetto ‘quintetto’, cioè il direttore, i presidenti

rispettivamente del consiglio operaio e del comitato di gestione, il segretario del sindacato e quello

della Lega. La distribuzione venne progressivamente compiuta dalle imprese in base alla logica del

mercato.

Ne furono testimoni gli scioperi, che cominciarono a manifestarsi: il primo ufficialmente registrato fu

organizzato nel 1957 da parte dei minatori della Slovenia, svantaggiati dal sistema dei prezzi, poiché il

prezzo del carbone veniva fissato dal centro. Già da quell’epoca il sistema jugoslavo stava scivolando

verso una società di mercato, nel senso che lo sviluppo delle forze produttive era ormai incrementato

dal mercato: si attenuavano gli aspetti redistributivi del piano e si rafforzava l’autogestione a livello

locale, si lasciava all’impresa la libertà di amministrare il proprio ‘reddito netto’ (detratte le spese e le

tasse) ed anche i redditi personali. Come logica conseguenza, le repubbliche più ricche cercavano di

sottrarsi a quelle che venivano chiamate “ingerenze centrali”, sentite ormai come arbitrarie.

La riforma del ’65: il socialismo di mercato

Nel 1965 il socialismo di mercato venne assunto esplicitamente come obiettivo. Il IX Congresso

affermò la necessità di orientare la riforma verso una piena affermazione di forme più evolute e più

libere della produzione. Non ci si limitava più a criticare l’eccessivo accentramento della produzione, si

rovesciava addirittura il rapporto del piano con il mercato, secondo un modello liberista. Si voleva

restituire coerenza i criteri della legge del valore. Perciò la ‘economia’, considerata quasi come un

soggetto al di sopra delle classi, veniva contrapposta allo stato, ora inteso come nemico, per cui,

affermavano i dirigenti, la gestione delle risorse doveva essere restituita di diritto all’economia, che, se

fosse stata spoliticizzata, l’avrebbe condotta secondo criteri oggettivi. I criteri oggettivi che venivano

invocati erano quelli del mercato mondiale, con i prezzi da esso imposti: le imprese, che non fossero

state in grado di reggere alla concorrenza con una normale protezione doganale, avrebbero dovuto

riorganizzarsi o chiudere.

La riforma non si svolse bruscamente: fu preceduta da misure che vennero inserite gradualmente nel

sistema. Nel 1963 furono soppressi i fondi sociali di investimento, le cui risorse vennero trasferite alle

banche, che avrebbero dovuto gestirle secondo criteri economici. Non si trattò solo dei fondi per le

imprese: venne trasferito alle banche anche il Fondo Generale di Investimento, sicché il piano ne

risultò smantellato: poiché gli investimenti si realizzavano, di conseguenza, solo attraverso il sistema

bancario, esso si trasformò in un semplice indirizzo. Si realizzò così un decentramento

dell’accumulazione verso le attività produttive e il settore bancario. Contemporaneamente fu

alleggerita la fiscalità, cioè furono soppresse o diminuite le varie imposte che gravavano sulle

imprese: completamente abolito fu il contributo sul reddito che le imprese dovevano alla comunità,

mentre fu aumentata la quota di valore aggiunto che veniva lasciata alla responsabilità delle imprese:

da una media del 47% nel 1963, essa salì ad una media del 58% nella seconda metà degli anni ’60.

10

La gestione passava dai consigli operai alle strutture imprenditoriali della società, indebolendo perciò i

fini sociali ed etici dell’autogestione.

La riforma del sistema bancario

L’aspetto più importante della riforma del ‘65 fu la trasformazione del sistema bancario. Le banche

erano state fino ad allora istituzioni destinate a gestire fondi sociali sotto il controllo di “Collettivi

sociopolitici”, cioè organismi statali, e secondo le direttive del Piano. Ora vennero distinte per

specializzazioni: banche d’affari per investire a lungo termine e banche per il credito al consumo ed

acquistarono maggiore autonomia rispetto alle scelte centrali. Vennero inoltre stimolate a fondersi, per

cui, non più limitate ad agire all’interno della repubblica federata, acquistarono il diritto di allargarsi

sull’intero territorio. Potevano essere istituite dalle imprese, o da sole o insieme a un Collettivo

Sociopolitico che avesse almeno venticinque membri, il quale però non poteva possedere più del 20%

del capitale; un organo statale da solo non poteva fondare se non una banca di risparmio. La

direzione era costituita dall’Assemblea generale, nella quale i membri fondatori avevano diritto di voto

in proporzione ai fondi investiti; gli impiegati non avevano alcun diritto di controllo sulla politica

creditizia della loro banca, nemmeno attraverso il loro consiglio operaio.

Ma l’innovazione principale fu l’istituzione di un fondo creditizio che raccoglieva le risorse della banca,

costituite dagli apporti dei soci fondatori e dagli interessi che la banca percepiva sui crediti: si trattava,

in pratica, di un fondo di appartenenza della banca, che questa cercava di sfruttare a proprio

piacimento. La legge sulle banche e il credito, del 1965, consentiva così per la prima volta ad

un’impresa di percepire un reddito risultante da un investimento di un’altra impresa, cioè derivante dal

lavoro altrui.

La riforma ebbe logicamente una ricaduta sul commercio e sui prezzi. Si ridussero le tariffe

protezionistiche, si svalutò il dinaro, si adeguarono i prezzi interni a quelli del mercato mondiale. Ciò

determinò un forte aumento dei prezzi ed un processo inflazionistico, che divenne la causa

fondamentale della crisi economica del sistema. Nel 1970, i due terzi dei beni avevano prezzi liberi e

le imprese, liberate dagli obblighi previsti dal piano, entrarono in concorrenza tra di loro e con il

mercato mondiale, mentre la distribuzione dei redditi avveniva ormai decisamente secondo gli esiti del

mercato. Contemporaneamente le imprese conquistarono il diritto di negoziare direttamente i crediti

esteri.

Si modificarono anche i rapporti con l’estero, concedendo libertà di circolazione e di emigrazione e

aprendo ai capitali stranieri. Si autorizzò l’istituzione di joint-ventures, con una limitazione, secondo la

quale almeno il 51% dei capitali doveva essere jugoslavo.

Conseguenze sociali della riforma del ‘65

Ma si pose allora il problema dello statuto dei lavoratori che vi si impiegavano, e si dichiarò che essi

non dovevano avere diritti diversi da quelli degli altri lavoratori, per cui si dovevano applicare anche ad

essi i criteri dell’autogestione: la norma del 51% mirava appunto a garantire la preponderanza di voti

jugoslavi nelle decisioni. Si posero altre limitazioni: un’imposta del 33% sui guadagni, l’obbligo di

reinvestire il 20% dei profitti sul posto. Erano intoppi che si ponevano negli ingranaggi del modo di

produzione capitalistico, i quali dissuadevano i capitalisti a compiere investimenti in Jugoslavia, per cui

le società miste rimasero marginali.

Gli elementi di capitalismo che ormai si erano introdotti nel sistema e il socialismo dell’autogestione

entravano in contrasto tra loro e rendevano ingovernabile l’economia.

La stessa contraddizione si manifestò quando si fecero forti investimenti tecnologici, che aumentarono

notevolmente la produttività del lavoro. Come vuole la legge del valore, aumento della produttività

significa disoccupazione e ciò urta contro il diritto al lavoro; ma non si volle rinnegare il principio

socialista secondo il quale le macchine non devono essere usate contro gli uomini e le donne, per cui

le imprese furono obbligate a salvaguardare i livelli occupazionali acquisiti. L’organizzazione

dell’autogestione impediva di licenziare: “Nessun Consiglio operaio accetterebbe di congedare i

lavoratori eccedenti” constatavano i dirigenti, i quali ritenevano che l’autogestione non fosse più

adeguata al “socialismo di mercato avanzato”; e il secondo Congresso dell’autogestione relazionava:

“Nel complesso minerario e metallurgico di Zenica si è sancito il principio che nessun operaio potrà

essere licenziato per ragioni di ammodernamento o di ristrutturazione delle fabbriche o delle unità

lavorative . . . Anche nel bacino minerario e metallurgico di Bor si è dato valore di legge al principio

che nessun operaio può essere licenziato per eccedenza di manodopera” 4. Di conseguenza,

nonostante l’aumento della produttività non si potevano abbattere i costi.

4

In: C. Samary, L’esperienza dei paesi cosiddetti socialisti

11

Ma esistevano tuttavia oggettive pressioni mercantili a cui le imprese erano ormai soggette e ciò le

spinse a comprimere le assunzioni determinando una forte disoccupazione demografica: nel 1971, il

numero di lavoratori in cerca di occupazione ammontava a trecentomila unità, su una popolazione di

circa venti milioni di abitanti, mentre, contemporaneamente, settecentomila lavoratori erano emigrati.

Disgregazione della cooperazione contadina

Anche nel campo agricolo, il sistema si andava scompaginando: radicalmente ridotto il fondo federale

per il finanziamento degli investimenti, secondo i criteri della riforma, le fattorie di stato furono

costrette a ridurre di un terzo il consumo dei fertilizzanti e della metà il numero degli addetti, dei trattori

e dei capi di bestiame: buona parte del materiale veniva rivenduto al settore privato. A questo si

aggiungevano le violazioni dei vincoli contrattuali, i conflitti nella distribuzione dei redditi e il

progressivo disgregarsi dell’autogestione: i contadini avevano diritto ormai semplicemente ad un voto

indicativo nelle decisioni relative alla cooperazione.

Lo stimolo verso la cooperazione diminuiva progressivamente, poiché il settore privato, la cui

autonomizzazione la riforma favoriva, offriva maggiori possibilità di miglioramento individuale, mentre il

settore collettivizzato si deteriorava rapidamente: la cooperazione calò della metà.

Disgregazione economica

Il 16 novembre 1968 il noto settimanale The Economist scriveva: “Le imprese jugoslave possono

adesso associarsi per la realizzazione di progetti con condivisione delle entrate e delle responsabilità,

ma è dubbio che i salariati possano influenzare l’operazione. Anche il più semplice accordo

sull’investimento di un’impresa in un’altra indebolisce il controllo dei lavoratori; questo sistema, nel

quale sono assenti gli investitori di capitale di rischio, presenta indubbiamente un punto debole”. Si

trattava cioè di un capitalismo senza capitalisti. Una vera e propria restaurazione capitalistica non era

ancora avvenuta, poiché, affinché il sistema sia completo, è necessario che la dominazione

capitalistica sia legittimata e quindi protetta dallo stato. Perciò era un modo di produzione capitalistico

in un sistema che non era ancora capitalista. Mancava un insieme coerente di meccanismi, perché

non si era ancora messo in azione il motore sociale del capitalismo, mentre già si era arrestato quello

del socialismo. Si diffondevano gli arricchimenti che, in assenza di una completa legalizzazione della

proprietà privata, prendevano vie illegali. Soprattutto nel settore socializzato si registravano abusi,

sperpero di fondi sociali, privilegi di consumo, attività illecite.

Anche l’organizzazione dell’autogestione si andava corrompendo: i consigli operai contavano un

numero progressivamente decrescente di operai, le responsabilità di gestione si accrescevano a

favore delle équipes dirigenti e il potere passava ai tecnocrati, i quali acquistavano un tenor di vita

notevolmente superiore a quello degli operai ed ostentavano la loro posizione di privilegio con i

numerosi oggetti che fungono da simbolo di un livello sociale privilegiato. Questa nuova e ormai

accettata diseguaglianza sociale stimolava ambizioni e carrierismo, induceva bisogni crescenti e

smantellava, così nell’organizzazione dell’attività produttiva come nelle coscienze, il principio di

solidarietà.

Forte disavanzo

Tutte le regioni sentirono gli effetti di questa trasformazione, ma, in particolare, ne furono danneggiate

quelle sottosviluppate – Macedonia, Montenegro, Bosnia, Erzegovina, Kosovo – il cui reddito pro

capite, nonostante le sovvenzioni ricevute dalla Federazione, scese fino alla metà di quello delle

regioni ricche. Questa disparità, che già sarebbe stata difficile colmare in un’economia di

accentramento e di redistribuzione della ricchezza, era destinata invece ad aumentare con il nuovo

regime di decentramento.

Ma ciò che condusse il regime verso il disfacimento fu la voragine del debito estero, che dette l’avvio

alla famosa spirale autogenerantesi: nel ’71 era arrivata a rappresentare il 30% del P.i.l. L’OCSE ne

attribuiva la causa alla contaminazione di due opposti sistemi economici. Scriveva, a questo proposito,

nel suo rapporto del 1970: “Un sistema istituzionale che permette ai consigli operai di fissare al tempo

stesso i prezzi di vendita dei prodotti e la massa salariale da distribuire al personale dell’impresa,

costituisce un elemento strutturale di inflazione” 5. Ma la causa principale che innescò il disavanzo

commerciale estero fu piuttosto l’indebitamento interno delle imprese, le quali erano anche le principali

azioniste delle banche creditizie.

5

In: J. Krulic, Storia della Jugoslavia, Bompiani

12

Erano stati ridotti i poteri reali di direzione e di regolazione del piano, ma la regolazione del mercato

non si era attivata e la ”economia” non aveva prodotto quel sistema coerente che i dirigenti si erano

attesi dalla riforma. Il paese andava alla deriva.

Tensioni sociali

Grande era il malcontento nella popolazione. Fra il ’68 e il ’71, si svilupparono conflitti tra lavoratori e

dirigenti e forti proteste per le crescenti diseguaglianze prodotte dal mercato. Con il movimento

studentesco del '68, la protesta prese forma politica e si rivolse contemporaneamente contro la

burocrazia e contro il capitalismo: gli studenti non protestavano contro il regime, come avveniva in

Occidente, bensì contro la sua degenerazione. Nel loro giornale ufficiale, Student, essi pubblicarono le

loro rivendicazioni: denunciavano la grande disparità sociale e i privilegi connessi con l’esercizio del

potere, rivendicavano l’applicazione del principio socialista della distribuzione secondo il lavoro e la

realizzazione del diritto al lavoro in tutto il paese, suggerivano di raggiungere questa meta riducendo

al minimo il lavoro “onorario” o straordinario; chiedevano uno sviluppo del sistema dell’autogestione,

non solo in fabbrica ma a tutti i livelli, comunale e federale, “sradicando le forze burocratiche che ne

avevano ostacolato lo sviluppo”, “così da rendere possibile un controllo reale dei produttori sugli

organismi produttivi”, poiché, “una vera autogestione consiste nella possibilità, da parte dei lavoratori,

di assumere autonomamente le decisioni su tutte le condizioni di lavoro e di distribuzione del plusvalore”; infine affermavano che dovevano essere stroncati i tentativi di “disintegrazione della proprietà

sociale in proprietà privata” e quelli tendenti a “trasformare il lavoro personale in capitale individuale” 6.

Il malcontento degli operai esplose anch’esso nel ’68 e nel quarto Congresso sindacale del giugno di

quell’anno si espresse in forme che superarono “in ampiezza e rilevanza sociale, la rivolta degli

studenti”7. Dicevano: “Siamo stufi del socialismo sulla carta” e denunciavano: “Si è verificato un

impoverimento della classe operaia. Si tratta di coloro che producono! E mentre questi sono costretti a

battersi per i loro diritti elementari, gli altri si arricchiscono. Chi possiede case, ville, macchine, può

godersi le vacanze . . . I nostri operai emigrano oppure sono disoccupati”. “Il malcontento era talmente

forte che Tito ripeté la stessa manovra messa in atto in occasione della rivolta studentesca. Prese la

parola al Congresso e pronunciò una violenta requisitoria contro le conseguenze negative della

riforma economica”8.

Il contrasto fra le nazionalità

Risorgevano anche i contrasti fra le nazionalità. Alla fine del ’68, la Lega dei comunisti di BosniaErzegovina votò una risoluzione che chiedeva compensi per gli effetti sfavorevoli che la riforma aveva

prodotto nelle regioni meno sviluppate. La Slovenia, dal canto suo, protestò per essere stata esclusa

da un finanziamento internazionale destinato alla costruzione di strade, poiché ciò le impediva la

progettata costruzione di un’autostrada che avrebbe dovuto congiungere la capitale slovena con il

confine italiano. Il progetto si ispirava ad un evidente localismo ed era influenzato dall’Occidente,

perché privilegiava i rapporti con l’Europa occidentale rispetto all’integrazione con l’economia

jugoslava. I dirigenti jugoslavi, che avevano invece elaborato un progetto di collegamento con le

regioni interne, rifiutarono e alla conseguente protesta ufficiale del governo sloveno si

accompagnarono manifestazioni popolari a Lubjana.

Ma più grave di tutte fu la crisi croata, che cominciò nel 1971. Gli economisti croati rivendicavano il

diritto di mantenere nella propria regione la valuta straniera, di cui la regione, grazie al turismo, era la

maggiore produttrice, ed affermavano che la Croazia non era mai stata così sfruttata rispetto alle altre

regioni, né dall’Austria-Ungheria né dalla monarchia Karageorgevic.

Un’antica accademia letteraria, fondata all’incirca nel 1840, riprese ora la sua attività con la

pubblicazione del periodico Kritica, che denunciava l’emarginazione subita dai croati residenti in altre

province. Metteva inoltre in discussione l’unità della lingua, affermando che il croato era una lingua

distinta dal serbo, e chiedeva la revisione della storiografia in chiave nazionalistica. Si raccolse attorno

alla rivista un folto gruppo di intellettuali, fra cui Franjo Tudjman, i quali estesero il loro controllo sui

maggiori enti culturali croati. Vi aderirono anche alcuni esponenti della Lega dei comunisti.

Tito si rese conto della gravità di questo movimento, che rischiava di distruggere tutto il lavoro fatto

per il rinnovamento dell’Jugoslavia e pronunciò al Comitato esecutivo del luglio ’71 un discorso, che

antivedeva la precipitazione degli eventi e metteva in guardia sulla tragedia che ne sarebbe derivata:

“Col pretesto dello ‘interesse nazionale’, tutto ciò va a finire nella controrivoluzione . . . In certi villaggi,

6

In: C. Samary, Op. cit.

Da: Quatrième internationale, in: C. Samary, Op. cit.

8 Vedi nota precedente.

7

13

i serbi, diventati nervosi, si armano . . . Volete tornare forse al 1941? . . . Sapete che altri verranno, se

qui si produce il disordine? Io preferisco riportare l’ordine con il nostro esercito, piuttosto che

permettere ad altri di farlo; altrimenti, quando non ci sarò più io, il paese esploderà. Il nemico interno

gode di molti appoggi all’esterno. Le grandi potenze utilizzeranno tutti gli elementi utili, comunisti o

no”9. Ma i dirigenti croati risposero riconfermando la linea politica già approvata in un loro precedente

Plenum, in cui si era affermata l’unità fra le nazionalità e il partito di massa, e accusavano di

deviazionismo “quelli che respingono il sostegno delle masse . . . in nome di una purezza

rivoluzionaria astratta che non rappresenta nient’altro che settarismo e paura della mobilitazione delle

masse, come se noi comunisti fossimo una setta chiusa che ritiene che la società e le masse operaie

esistano solo per noi e non noi per esse”10. Risultava così rovesciata la concezione leninista del

partito.

Si andava anche discutendo di un progetto di costituzione croata, che prevedeva una “Dichiarazione

di sovranità”, moneta separata, una banca centrale, il controllo di tutte le entrate prodotte in Croazia,

ammettendo solo la possibilità di contributi volontari alle residue strutture federali che dalla riforma

sarebbero derivate. Tito parlò alla radio di controrivoluzione e la cosa si concluse con le dimissioni dei

principali dirigenti croati e l’arresto di quelli studenteschi (più di quattrocento). Questo però non

provocò resistenze da parte della popolazione.

Riforma istituzionale del ‘71

Queste diversificate tensioni sociali condussero, nel 1971, ad una ulteriore svolta istituzionale. Sul

piano economico venne adottato un pacchetto di misure di stabilizzazione, che comprendeva la

svalutazione del dinaro. Contemporaneamente venne modificata la Costituzione, introducendovi

elementi di confederazione: si riconobbe una rappresentazione paritaria di repubbliche e regioni nella

Camera dei Popoli, una delle due assemblee da cui era costituito il Parlamento Federale, e si stabilì

che le decisioni più importanti venissero prese solo per consenso unanime, con ciò riconoscendo alle

repubbliche e regioni il diritto di veto. I diritti della Federazione ne risultarono limitati, mentre erano

state accolte le richieste di autonomia delle repubbliche e delle regioni.

Ma ciò non era sufficiente alle regioni, in cui si andava disgregando il sentimento dell’unità. In Croazia

si era costituito un movimento di massa (Maspok), che alimentava il clima nazionalistico e ne faceva

propaganda con metodi brutali. Chiedeva la riunione di tutti i croati in un unico stato fino alla Drina

(cioè includendo la Bosnia-Erzegovina) e rivendicava il controllo di polizia ed esercito, si parlò perfino

dell’adesione della Croazia all’ONU. Di contro, la popolazione serba di Croazia rivendicò lo statuto di

regione autonoma e chiese la costituzione di una camera delle nazionalità.

Il movimento fu represso imponendo un mutamento del gruppo dirigente comunista in tutta la

repubblica e l’arresto dei maggiori esponenti del nazionalismo. Tra di essi c’era Franjo Tudjiman.

La riforma del ’74

Lo sfaldamento del sistema e dei legami di solidarietà aveva raggiunto livelli irreversibili.

Si cercò di porvi rimedio nel 1974 con una nuova riforma costituzionale, elaborata da Tito e Kardelj. Si

rinazionalizzarono le banche e si cercò di riconciliare il processo decisionale decentrato con le

esigenze di un’azione nazionale coordinata, attraverso nuove procedure nella pianificazione degli

investimenti, che rendessero le operazioni di mercato più coerenti con le finalità sociali. Tuttora

convinti che l’autogestione assicurasse la necessaria flessibilità all’economia, mantenendo aperta la

prospettiva socialista, i due dirigenti rafforzarono il sistema del decentramento amministrativo,

ponendo a suo fondamento le comunità locali. Si realizzò così un processo di radicale distribuzione

dei poteri e delle competenze tanto nell’amministrazione pubblica quanto nel sistema economico e

nell’organizzazione produttiva. In quest’ambito, volendo garantire un’autogestione ‘reale’, si crearono

“Organizzazioni di Base del Lavoro Associato” (OBLA), che costituivano la nuova cellula di base. Le

OBLA potevano costituire un’impresa, ma si provvide a introdurre norme che impedissero la

burocratizzazione dei delegati. I poteri e le competenze dello stato furono distribuiti fra i comuni, le

repubbliche e le regioni. Ai comuni spettava di raccogliere i contributi delle imprese, però il maggior

vantaggio della riforma andò alle repubbliche e alle regioni autonome, che furono incaricate di

cogestire con la Federazione il commercio estero, il controllo della valuta e i servizi segreti, lasciando

al Governo Federale soltanto la politica estera e la presidenza dell’esercito. Inoltre, la riforma

elettorale, istituendo un sistema piramidale di assemblee di elettori, fece delle singole repubbliche

l’unico collegio elettorale dei candidati. L’ambito effettivo della vita politica e il solo ove era possibile

9

In: J. Krulic, Op. cit.

In: J. Krulic, Op. cit.

10

14

costruirsi una carriera politica diventò la repubblica. Fu in quest’occasione che venne concessa la

massima autonomia alle province del Kosovo e della Vojvodina. Ne derivò uno degli stati più

decentrati del mondo, come ebbe ad osservare la Banca Mondiale.

Ma in quella delega di poteri la reale rappresentanza era solo poco più che formale, in quanto ne

risultò uno svuotamento istituzionalistico dei consigli operai, mentre si ebbe l’allargamento del

federalismo, soprattutto sul piano della gestione economica, finanziaria e fiscale. La stessa Banca

Mondiale osservava che “l’ideologia comunista si indeboliva e il nazionalismo si rafforzava”.

Era proprio così: era l’inizio della fine.

Verso la disgregazione

Si era aperta tuttavia una fase di sviluppo economico. Le misure di stabilizzazione adottate nel ’71

avevano avuto successo, la politica economica era divenuta più espansiva e la crescita procedeva

assai spedita. Ma la fase dell’espansione coincise con l’aumento del prezzo del petrolio e con la

recessione delle economie dei paesi industrializzati e ciò determinò un effetto negativo sulle

esportazioni. Si riaprì il disavanzo della bilancia commerciale e l’inflazione ricominciò a crescere. La

grave crisi economica che ne derivò si inseriva in una situazione generale, poiché costituiva la

controoffensiva imperialistica alla crisi mondiale; però l’Jugoslavia ne fu particolarmente colpita. La

crisi petrolifera del ’79 determinò una crescita dell’inflazione, insieme ad una contemporanea facilità di

ottenere prestiti da parte di quei paesi che avevano un’eccedenza di surplus, sì che le repubbliche e le

regioni promossero enormi investimenti. Aumentò così vertiginosamente l’indebitamento con l’estero:

negli anni ’80 raggiunse i venti milioni di dollari, senza che fosse cresciuta la disponibilità di valuta

estera per la loro restituzione.

Nel febbraio del ’79 morì Kardelj e, nel maggio dell’80, scomparve anche Tito. La grande crisi coincise

appunto con il dopo-Tito; però, nemmeno il grande vecchio, “Stari”, come veniva chiamato con

attestazione di rispetto, nonostante tutta la sua capacità soggettiva, avrebbe potuto resistere

all’oggettività del travolgente peggioramento economico. Continuava la controoffensiva imperialistica

durante tutti gli anni ’80 e ’90; però la crisi dell’Jugoslavia dipese anche dalla costituzione del ’74. Il

decentramento dei poteri aveva portato al minimo il potere federale e ridotta la sua capacità di

condizionamento politico nell’economia. Ne era derivato un rapido deterioramento delle relazioni tra le

repubbliche: ciascuna, per salvare il proprio apparato produttivo e occupazionale, aveva chiuso il

mercato entro i propri limiti territoriali, annullando il mercato federale: non c’era più né mercato né

piano, ma tanti compartimenti stagni che ricordavano il particolarismo feudale. Il sistema mancava di

criteri regolatori e di meccanismi che ne garantissero il superamento. Perciò la chiusura

imprenditoriale determinò a sua volta la difesa degli interessi locali, una specie di nazionalismo

economico, che si saldava con l’interesse dei gruppi dirigenti: molti piccoli capi approfittavano della

lotta per sopravvivere per accrescere il proprio potere e le proprie ricchezze a danno della

popolazione.

Un’altra grave causa della crisi fu il profondo divario fra il Nord e il Sud del paese, i cui estremi erano

rappresentati dalla progredita Slovenia, con alto tenor di vita e piena occupazione, e dal Kosovo,

molto arretrato e con una disoccupazione al 27%: il suo degrado veniva guardato con disprezzo dalle

regioni forti, che, date le notevoli sovvenzioni che la regione aveva ricevuto, lo attribuivano ad

incapacità di autoamministrarsi.

La disgregazione

Il primo segnale di disgregazione partì appunto dal Kosovo, dove, nel marzo 1981, esplose il

nazionalismo degli albanesi. Poiché il loro territorio era rimasto fino ad allora regione autonoma

nell’ambito della Repubblica Serba, essi chiedevano lo statuto di repubblica. La loro presenza nella

regione, da tempo maggioritaria rispetto a quella dei serbi, fra il 1961 e il 1981 era passata dal 67% al

77% e il numero assoluto dei serbi era diminuito di 28.000 unità. Ciò era dovuto al loro forte

incremento demografico, però ne erano state responsabili anche le riforme, in particolare quella del

’74, con cui avevano ottenuto un crescente potere amministrativo: grazie alle pressioni amministrative,

l’acquisto di terre realizzato con i fondi degli aiuti federali destinati al risanamento della regione, la

solidarietà delle grandi famiglie albanesi, essi avevano indotto molti serbi ad abbandonare la regione

(più di centomila persone in venti anni, su di una popolazione serba di duecentoventimila persone nel

1965) 11.

11

Queste informazioni sono riportate in: J. Krulic, Op. cit., il quale rimanda a: A.N. Dragnic/S. Todorovic, The

saga of Kossovo, focus of serbian-albanian relations, e al saggio di M. Roucs, Le Kossovo: développement

régional et intégration en Jugoslavie, Hérodote 1982.

15

La richiesta del nuovo statuto provocò la reazione dei serbi, che, proprio a causa della presenza nel

loro territorio delle due regioni autonome, Kosovo e Vojvodina, largamente favorite dalla riforma del

’74, si sentivano penalizzati rispetto alle altre repubbliche perché impediti nel controllo del loro

territorio. Essi ostacolavano la costituzione del Kosovo in repubblica, poiché temevano che ciò

costituisse il primo passo verso la secessione: il rifiuto dello statuto di repubblica divenne il centro del

problema.

Nel 1985 ne conseguì una grave manifestazione di nazionalismo serbo. Si trattò di un memorandum

redatto da alcuni membri dell’Accademia delle Scienze e delle Arti di Serbia – che avevano in Dobrica

Kosic (poi divenuto presidente della Serbia) il loro massimo esponente – svolto secondo una tesi di

forte nazionalismo in chiave antititoista, contro la Croazia e contro l’autonomia delle provincia della

Vojvodina e del Kosovo. Contemporaneamente, la rivista slovena Nova Remija pubblicò una raccolta

di sedici saggi con il titolo Contributo per un programma nazionale sloveno. I due documenti politici

scatenarono forti polemiche.

Il memorandum aprì la strada a Slobodan Milosevic, che nel 1986 divenne segretario del Partito

Socialista Serbo e concluse la sua campagna fortemente improntata ad un nazionalismo serbo

antialbanese. Notava il resoconto della Banca Mondiale: “La sua ascesa era stata favorita

dall’apparato del Partito e dal sistema bancario ma con un riferimento popolare. Tuttavia questo

riferimento non aveva più niente di comunista, bensì di un nazionalismo basato su seicento anni di

storia dopo la sconfitta del Kosovo” 12.

La Lega dei Comunisti (che ormai registrava solo il 5% di operai e l’1% dei contadini, rispetto al 43%

di reggenti di impresa, 25% tecnici e 23% insegnanti) si trasformò in un partito nazionalista la cui

principale motivazione era il promuovere gli interessi serbi. Su queste basi, nell’87, avvenne in Serbia,

all’interno del Partito e del governo, un vero colpo di mano nazionalista e antialbanese da parte di

Milosevic e della sua maggioranza familiare (la moglie, i figli, i parenti vari) con l’espulsione del gruppo

dirigente. Nel marzo dell’89 questo nuovo governo serbo, appoggiato da grandi manifestazioni

popolari, modificò la costituzione della Serbia e abolì l’autonomia delle province del Kosovo e della

Vojvodina, provocando moti in Kosovo a cui seguì una repressione cruenta.

Il 28 giugno 1989, una grande celebrazione del seicentesimo anniversario della famosa battaglia

condusse nel Kosovo centinaia di migliaia di serbi, che un bellicoso discorso di Milosevic infiammò di

patriottismo nazionalista.

Così, ancora una volta, quell’antica sconfitta produsse i suoi effetti nefasti.

Barbarano, 23 gennaio 2001

Nedda Petroni

Via Tavella, 10

36021 Barbarano Vic. (VI)

Tel. 0444/886093

E-mail: [email protected]

12

In: Contraddizione n. 74 del