S T U D I

IL MITO DEL MERITO

NELLA SOCIETÀ POST-INDUSTRIALE

Riflessioni provocatorie su meritocrazia, eguaglianza e povertà

Francesca Rigotti

L’enfasi del merito si insinua, in modo a volte tacito e accondiscendente,

altre volte in modo esplicito e rancoroso, nei diversi aspetti della vita sociale

incrinando e spezzando legami di solidarietà per lo più di tipo emotivo e poco

allenati a fare i conti con una lettura complessa degli insuccessi come dei successi

delle persone. Uscire da tale enfasi chiede di mettere in luce le radici nascoste

dei discorsi di ogni giorno e il peso negativo che questi hanno nell’alimentare

l’approccio meritocratico oggi spesso alla base delle politiche sociali.

mmaginate di chiedere a un vostro amico

americano molto ricco come ha fatto a diventarlo. Vi dirà che è stato grazie ai suoi

meriti: perché ha lavorato duro, meglio e più

a lungo di altri, per la sua intelligenza, la sua

preparazione, il suo impegno. Adesso provate a proporgli, per vagliare la coerenza della

sua risposta, di mandare il figlio a una scuola

di quartiere, una normale scuola pubblica più

o meno degradata come ce ne sono tante negli

Stati Uniti. Vi guarderà inorridito. La reazione alla proposta testimonia in maniera eloquente che anche il nostro self-made-man riconosce come elemento di riuscita economica

e sociale l’importanza dell’ambiente e della

formazione, insomma dei fattori sociali che

erano stati in un primo tempo negati in nome

di meriti e capacità innate.

L’ideologia del merito e della «meritocrazia» è diventata nella società post-industriale,

nonostante le sue molte contraddizioni, la nuova

parola d’ordine trionfante, capace di mietere

consensi a destra e a sinistra, persino tra coloro che un tempo si proclamavano per l’eguaglianza e ora si dichiarano per l’«inclusione».

I

Animazione Sociale

Il fascino della premiazione del merito sta nel

fatto che esso si presenta immune dal vizio della

premiazione del privilegio: il merito è naturale, sembra, puro e incontaminato come una sorgente d’acqua fresca. Scaturisce da alcune persone come una mera forza naturale; non è distribuito e controllato artificialmente, né viene

socialmente indotto o estorto. In una società

come la nostra che la natura l’ha quasi del tutto

persa, il mito del merito è una specie di fortunosa scoperta di un’isola di bontà incontaminata, una garanzia di genuinità: il merito è come

un prodotto alimentare biologico, fa parte della

vita nella sua manifestazione primigenia e incorrotta. Questo soprattutto se associato con

l’altra parola o concetto magico, quello delle

«pari opportunità». Secondo questa teoria infatti, una volta concesse a tutti pari opportunità di partenza la gara della vita può cominciare, e chi arriva primo e spoglia l’albero della

cuccagna non lasciando niente agli altri, può

farlo perché è merito suo.

A coloro che ingenuamente credono che

il merito sia tutto e che i fattori sociali non

spieghino o promuovano il successo — anche

2000 Agosto/Settembre 9

S T U D I

se ovviamente non tutti i cultori della meritocrazia sono così ingenui — si possono ricordare, in una lista assai parziale, alcuni elementi che contribuiscono al successo in maniera superiore al presunto merito personale.

Tali elementi sono (1): l’accesso a una buona

educazione e istruzione; l’attrazione fisica (altezza, peso, sesso, colore della pelle e degli

occhi); i legami sociali e il nepotismo, le conoscenze, gli amici; il reddito e la composizione sociale della comunità di origine; le lingue conosciute. Come si vede, alcuni di questi fattori sono anch’essi elementi naturali,

quelli legati all’aspetto fisico (2), mentre altri

(l’educazione e l’istruzione, il nepotismo e l’origine sociale o etnica) sono chiaramente elementi sociali legati all’ambiente. A tutto ciò

va aggiunto inoltre un fattore molto «machiavelliano»: la fortuna, la fortuna di trovarsi al posto giusto nel momento giusto, di aver

posato i piedi su un terreno dal quale affiora

il petrolio o più modestamente di trovarsi a

vivere nell’Italia del boom, come successe ai

nostri genitori e nonni.

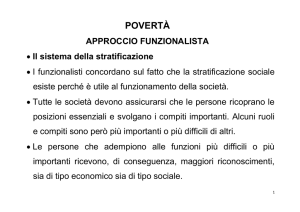

Meritocraticisti ed egualitaristi

Detto questo, chiamerò «meritocraticisti»

i difensori del sistema di distribuzione sociale

basato sul merito, che vedono con favore le

differenze individuali naturali, e «egualitaristi» i loro avversari, che accolgono per lo meno

con sospetto tali differenze considerandole

moralmente contrarie allo stato, considerato

preferibile, dell’eguaglianza. Gli egualitaristi,

soprattutto se radicali, criticheranno il sistema meritocratico sostenendo che le persone

nulla possono rispetto ai loro talenti e alle loro

doti. Premiare bellezza, prestanza fisica, abilità nel cantare o tirar calci al pallone, persino

intelligenza, non è conforme a criteri di giustizia. Perché si dovrebbe favorire un individuo che in un certo senso è già premiato dalla

sorte perché dispone di maggiori talenti naturali? Qui si potrebbero scomodare come pezze

d’appoggio a favore di questa tesi il principio

marxiano di giustizia comunista, quello che

10 Agosto/Settembre 2000

dice: «Da ciascuno secondo le sue capacità, a

ciascuno secondo i suoi bisogni» o i criteri di

giustizia di John Rawls, secondo i quali le parti

che non conoscono le loro posizioni in termini di vantaggio (o svantaggio) sociale scelgono la distribuzione in cui è migliore la condizione di chi sta peggio. L’idea è, in entrambi i

casi, che non si debba tener conto, nella distribuzione dei benefici sociali, della superiore disponibilità di talenti naturali.

A questa interpretazione egualitarista i meritocraticisti possono rispondere distinguendo in primo luogo tra capacità e merito.

Capacità corrisponderebbe al set di dotazioni

naturali per le quali non si può fare nulla; come

ammetteva sconsolatamente don Abbondio,

che era nato vaso di coccio tra i vasi di ferro:

«Il coraggio, uno non se lo può dare». O ce

l’ha o non ce l’ha. Merito invece andrebbe interpretato propriamente in quanto disponibilità a impegnarsi, a sobbarcarsi impegni gravosi, a lavorare duro, ad andare al lavoro presto restandoci a lungo: in una parola, merito

corrisponderebbe a quantità e qualità di lavoro volontariamente svolto.

A questo punto ridiamo la parola all’egualitarista, che risponderà magari al meritocraticista che la «capacità di lavorare duro»

può essere un talento naturale come un altro,

oppure una competenza che si acquista in certe

famiglie o in certi ambienti e non in altri; che

in una società post-freudiana il concetto di

«voglia di lavorare» appare per lo meno opinabile se lo si svincola dai condizionamenti sociali e dagli impulsi della psiche. E infine che

se tutto è geneticamente predisposto, come ci

dicono, possiamo rinunciare a qualsivoglia categorizzazione morale e abbandonarci al fato,

oppure cercare di valorizzare non si sa come i

nostri geni e quelli dei nostri figli.

La posizione meritocraticista, se ancora

risulta giustificabile per quanto concerne le

(1)

Cfr. per questa lista Jencks Chr. et al., Inequality.

A reassesment of the Effect of the Family and Schooling in

America, Basic Books, New York 1972.

(2)

O pseudonaturali, giacché molti fattori fisici come

corporatura, prestanza fisica, peso, muscolatura sono socialmente modellabili.

Animazione Sociale

S T U D I

fasce sociali investite dal benessere, non lo è

più per quanto riguarda la società del malessere, voglio dire le fasce a reddito basso, misero o a non-reddito (se va bene, a «reddito

minimo di inserimento»). All’interno della

prima fascia pare non ci sia nulla da obiettare se il reddito di un top-manager o di un chirurgo è dalle quaranta alle cento volte superiore a quello dell’impiegato o dell’infermiere che lavorano nella stessa struttura, magari fianco a fianco. Questione di merito, si dirà.

Anzi, la diseguaglianza incoraggia la lotta e

la competizione, è «la molla della vita sociale. L’appiattimento fa parte di un’ipocrita visione ottimistica dei rapporti sociali, che non

sono improntati a criteri di proporzionalità»

(3)

. Anche se diversi studi sembrano aver provato che le compagnie col minimo divario di

retribuzione tra dirigenti e dipendenti sono

quelle che godono del tasso più alto di crescita economica e anche se un divario altissimo si dimostra un disincentivo per i lavoratori meno pagati (e non è nemmeno più un

incentivo per i più pagati, che già lavorano al

massimo delle loro forze fisiche e mentali)

molti non sembrano disposti a far nulla per

ridurre l’ampiezza della forbice.

All’interno della seconda fascia, quella del

malessere, dove dominano povertà, marginalità ed esclusione, le conseguenze di questo

modo di pensare sono a mio avviso ancora più

gravi. Il mito che dice che «la ricchezza è merito» va infatti a braccetto con quello che sostiene che «la povertà è demerito», incapacità,

inettitudine, non-abilità, colpa. «Non hanno

voglia di lavorare» mi dicevano talvolta quando ero bambina e incontravamo dei mendicanti all’uscita della chiesa e io stringevo la

mano dell’adulto che mi accompagnava per

chiedere spiegazione e aiuto.

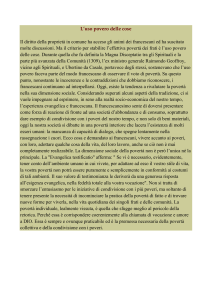

Povertà come dono di Dio

e povertà come fallimento

Nel corso della storia europea si è assistito a una trasformazione del concetto di povertà: da condizione voluta da Dio, o addiAnimazione Sociale

rittura dono divino, la povertà è passata a essere intesa come fallimento individuale. Nel

Medio Evo, per esempio, dove l’assistenza ai

poveri avveniva soprattutto sotto forma di

elemosina, esistevano addirittura forme di

povertà volontaria (i francescani). Col passaggio all’età moderna l’uomo scoprì che poteva cambiare e modellare la realtà e cominciò a sentirsi maggiormente responsabile per

le proprie azioni. Per l’uomo dell’età moderna non è più la collocazione adeguata nell’ordinamento divino a rappresentare il suo

fine: nasce in seguito a questa trasformazione un’interpretazione secolarizzata della povertà come fallimento individuale e come pericolo sociale. La povertà che fino alla fine

del Medio Evo era stata vista come destino

inevitabile diventa una forma di sorte cercata: sempre più povertà è assimilata a non-lavoro. Nella società liberale nascono forme di

lavoro coatto per i poveri affinché essi possano collaborare alla loro stessa redenzione

e realizzazione.

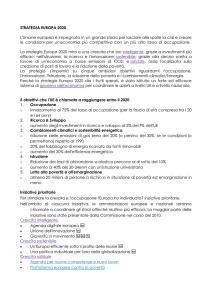

Le ultime decadi hanno assistito a un deterioramento delle condizioni di vita dei più

svantaggiati in ogni genere di società. Oltre

che nel terzo e nel secondo mondo — i paesi

ex-comunisti dove, fino al 1989, è stato detto,

«molti avevano freddo ma pochi gelavano»

— la proporzione del reddito che va agli svantaggiati è diminuita, mentre è cresciuto ovunque il numero di quelli che si rivolgono all’assistenza sociale (4). Nell’ultimo decennio

del Novecento i poveri sono cresciuti a milioni e il tasso di disoccupazione è rimasto

ostinatamente alto, mentre il povero è diventato soggetto di «moralizzazione» tramite obbligazione all’interno di politiche di inclusione sociale perseguite con misure coercitive per attivare e inserire i caduti, i falliti,

le persone dimostratesi vulnerabili alla trasformazione delle condizioni di vita imposte,

tra l’altro, dalla globalizzazione.

(3)

Parole del filosofo Armando Plebe riportate

nell’Avvenire del 26.5.1999.

(4)

Cfr. Jordan B., A Theory of Poverty & Social

Esclusion, Polity Press, Cambridge 1996.

2000 Agosto/Settembre 11

S T U D I

Merito e povertà

Sono in molti a essere convinti che contro la

globalizzazione e i suoi esiti infausti e irrazionali — che sarebbero di gran lunga inferiori a quelli fausti e razionali — non ci sia nulla da fare.

Non è più possibile invertire la subordinazione

della politica agli imperativi di una società mondiale integrata dal mercato, sostiene per esempio Jürgen Habermas. Tuttavia, aggiunge

Habermas stesso, non basta «limitarsi a reagire

alle condizioni di valorizzazione del capitale investibile». Bisogna anche impegnarsi, il più attivamente possibile, «nel riqualificare i membri

della società addestrandoli alla concorrenza...

La nota massima “aiutalo a fare da sé” acquista

il senso economistico di un addestramento che

— abilitando tutti ad assumersi responsabilità

e iniziative — serve ad affermarsi con competenza sul mercato e a non dover dipendere come

“falliti” dall’assistenza sociale» (5).

Siamo quasi ritornati, mi pare, a una concezione laica, pagana quasi, della povertà, che mi

ha richiamato alla mente un passo della celeberrima orazione funebre di Pericle per i caduti, riportata da Tucidide. Esaltando la forma ateniese di governo democratico, aperta al mondo,

libera e regolata dalle leggi, Pericle sostiene che

ad Atene ammettere la povertà di qualcuno non

è disgrazia: disgrazia è non fare alcuno sforzo

per evitarla (6). Sull’opportunità di evitare la povertà credo ci sia consenso generale: sul modo

di evitarla un po’ meno. Certo, sarebbe altamente desiderabile disporre di una tale quantità e varietà di posti di lavoro che ciascuno possa

più o meno scegliere. Ma se questo non è possibile, evitare la povertà costringendo le persone a «riqualificarsi» sotto minaccia di non ricevere più il sussidio di disoccupazione può avere

risvolti umilianti per il riqualificando.

Le politiche di incoraggiamento, addestramento, riqualificazione, reinserimento, vengono tutte compendiate nella celebre frase:

«Non regalare un pesce, insegna a pescare» (7).

Tanto per rimanere in tema ittico, questo vuol

dire che, seguendo un’altra metafora evangelica suggerita da Giuliano Amato, invece di

12 Agosto/Settembre 2000

pensare alla «moltiplicazione dei pani e dei

pesci» dovremmo pensare all’«alzati e cammina». Ma dobbiamo proprio pensare a una

coercizione ad alzarci, camminare e andare a

prendere il pesce coi nuovi strumenti acquisiti, magari in nome del «nostro bene», che qualcuno conosce sempre meglio di noi? Dobbiamo

pensare solo al povero meritevole, disposto a

riqualificarsi e reinserirsi nonché consenziente a sottoporsi a procedure spesso umilianti e

mortificanti quali quelle inflitte in molti uffici di collocamento, nei quali Habermas non è

sicuramente mai entrato in vita sua?

Il tema dell’umiliazione ha ricevuto recentemente una nuova luce dagli studi del filosofo

e giornalista israeliano Avishai Margalit, che lo

ha introdotto come criterio di definizione di una

società decente: una società decente, scrive infatti Margalit, è quella che non umilia, che riconosce la centralità dei concetti di onore e dignità e del loro contrario, umiliazione appunto, nella vita delle persone (8). Ma umiliare uno

svantaggiato, un individuo vulnerabile che soffre di carenza grave di beni materiali e sociali

(definizione scientifica di povero), trattandolo

magari come un minore che bisogna aiutare a

recuperare un ritardo, riabilitare e promuovere, mi sembra un rischio da non correre.

Diritti, capacità, merito

La posizione meritocraticistica giustifica,

come s’è visto, differenze di status e di reddito

basate su abilità, quindi su talenti naturali coltivati e sviluppati tramite sforzo e impegno individuale. A coloro che faranno fruttare i loro

talenti, che non li seppelliranno in giardino né

li nasconderanno in un fazzoletto, sarà dato di

più; a chi invece non li avrà fatti fruttare, o sem(5)

Habermas J., La costellazione postnazionale. Mercato

globale, nazioni e democrazia, tr. it., Feltrinelli, Milano

1999, p. 113.

(6)

Tucidide, La guerra del Peloponneso, II, 40.

(7)

Commentata nel bel Patchwork del n. 3, 2000 di

«Animazione Sociale», pp. 89-96.

(8)

Margalit A., La società decente, tr. it., Guerini e associati, Milano 1998.

Animazione Sociale

S T U D I

plicemente non avrà i talenti richiesti quel giorno dal mercato, sarà tolto anche quello che ha.

La posizione meritocraticistica è una posizione elitaria, basata su privilegio, anche se non

di nascita o di sangue. Una posizione egualitaristica, di contro, dovrebbe invece insistere sul

tema dei diritti, che sono veramente di tutti e

non solo degli abili, dei dotati o dei capaci.

Diritto a un reddito minimo di base, che tutti

i governi dovrebbero provvedere per i loro cittadini; diritto al rispetto e alla salvaguardia della

dignità e dell’onore delle persone; diritto a essere trattati come fini e non come mezzi, ogni

persona come un fine (non donne usate, manipolate e trasportate per fini altrui).

Non mi interessa tanto o non solo la soddisfazione — anche in termini di reddito — di

una persona per ciò che sa fare; mi interessa ciò

che fa, ciò che è in posizione di fare per quanto glielo permettano le sue opportunità e la sua

libertà. La filosofa americana Martha Nussbaum

propone di riarticolare il principio di ogni persona come fine nel principio delle capacità di

ogni persona (9). Il fine politico diventa qui la

promozione delle capacità di ogni persona per

quanto sa e può fare. Una proposta affascinante in questa direzione è il microcredito della

Banca Grameen, forse l’esperienza più attraente

ed efficace per spazzar via la povertà senza umiliare i poveri. «Ciascuno di noi» scrive

Muhammad Yunus, il banchiere dei poveri «ha

un potenziale illimitato... in ognuno di noi si

cela molto più di quanto finora si sia avuto la

possibilità di esplorare» (10). I poveri non sono

poveri perché manchino di competenze o istruzione, ma perché non riescono a conservare i

profitti del loro lavoro, se hanno un lavoro. Nei

programmi di formazione e riqualificazione i

poveri sono sollecitati a partecipare per mezzo

di incentivi o costretti a farlo per mezzo di minacce e ricatti (sospensione dell’idennità di disoccupazione). L’apprendimento forzato di

(9)

Nussbaum M. C., Women and Human Development.

The Capabilities Approach, Cambridge University Press,

Cambridge 2000.

(10)

Yunus M., Il banchiere dei poveri, tr. it. Feltrinelli,

Milano 1998.

(11)

Ivi, p. 217. Corsivo mio.

Animazione Sociale

competenze vendibili è per molti un’esperienza traumatica, soprattutto se imposta e non frutto di esigenza sentita. Non dico che la formazione e la riqualificazione sia negativa in assoluto, dico, associandomi a Yunus, che è altrettanto importante, o più importante, «lasciare

che le capacità naturali si espandano e si irrobustiscano, invece di ingabbiarle in una struttura costrittiva» (11). In questo senso il microcredito — cioè la concessione di un credito bancario modesto, a tassi bonificati e senza garanzie — è una formula che unisce la moltiplicazione dei pani con la formula dell’alzati e cammina: tu mi dai i pesci affinché io possa investire il loro valore in un’iniziativa decisa da me,

in base alle mie capacità e alle mie potenzialità,

affinché io possa prendere in mano il mio destino e decidere che cosa fare dei pesci. E te li

restituirò moltiplicati.

Solo a quel punto, nella moltiplicazione dei

pesci che farò io e che non sarà un miracolo

ma una normale azione umana, risiederà, se

così si può dire, il mio merito di persona attiva, che a quel punto, ma solo a quel punto,

opera scelte e assume responsabilità. Se di merito si può parlare, lo si può fare solo ex post,

alla fine cioè di un lungo percorso che porta le

persone dalla posizione di paziente (il minore,

il povero) a quella di agente. Sono debitrice,

per questa terminologia e per questi spunti, nei

confronti di Salvatore Veca. Conversando con

lui che mi è risultato più chiaro che il merito

può essere accolto nel discorso sociale unicamente se sono stati soddisfatti i diritti e se sono

state sviluppate le capacità e i talenti di ognuno. Miriamo cioè a garantire uguali diritti, affinché i bisogni più urgenti di ognuno risultino coperti, poi miriamo a egualizzare per quanto possibile le capacità — ma questo è tremendamente difficile, per non dire utopistico

— cercando di aprire al massimo il ventaglio

dei funzionamenti alternativi: solo allora, forse,

potremo far intervenire il merito.

Francesca Rigotti - docente di dottrine e istituzioni politiche dell’Università della Svizzera italiana

(Lugano) - tel. (0323) 401840 - e-mail: francesca.

[email protected]

2000 Agosto/Settembre 13