Sepolcri e terre serbe

Nell'ottobre del 1991 l'allora presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, lasciò

Roma alla volta di Trieste, della prefettura della città, esattamente. E da lì annunciò ai triestini che il

governo italiano aveva dato l'assenso ad una singolare richiesta della Repubblica Socialista Federale

Jugoslava: l'imbarco, dal porto cittadino, di alcuni battaglioni delle truppe di Belgrado, che

lasciavano dopo qualche mese il territorio sloveno.

Parte della cittadinanza allora insorse e gruppi di triestini occuparono pure gli uffici

comunali. Che stava succedendo?

La risposta a tale domanda avrebbe messo al corrente, per la prima volta, gli italiani non

giuliani di una tragedia degli sgoccioli della seconda guerra mondiale; avrebbe pure informato

l'Europa tutta dell'inizio dello sfaldamento della federazione jugoslava, il quale sarebbe stato

sanguinosissimo.

Il 25 giugno dell'anno in corso, la Slovenia si era proclamata indipendente dal resto della

Jugoslavia, così a Belgrado si era stabilita l'invasione del suo territorio con qualche migliaio di

militari federali. Cosa di fatto avvenuta già ai primi di luglio.

In breve, però, la crisi sarebbe rientrata e il piccolo stato slavo, la cui autonomia era già stata

riconosciuta da Germania, Austria, dalle stesse istituzioni europee e dal Vaticano, si sarebbe

rapidamente liberato anche dell'esercito della federazione.

Ma questo non basta evidentemente a spiegare i tumulti triestini dell'autunno '91, alla notizia

del possibile transito di truppe jugoslave sul territorio italiano.

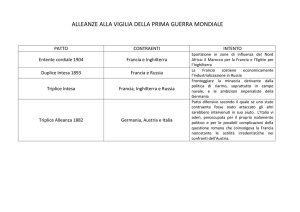

Le trattative di pace di Versailles, alla fine della Grande Guerra, com'è noto, non furono

favorevoli agli italiani. In barba alle promesse del Patto di Londra della primavera 1915, l'Italia

ebbe, in via definitiva, delle macerie dell'Impero Austro-Ungarico, il Sud Tirolo, attuale Alto-Adige,

il territorio di Trento, la Venezia-Giulia e l'Istria.

Ma non le furono concesse le isole del Golfo del Quarnaro, la costa dalmata con le isole

prospicienti, né il porto albanese di Valona. Inoltre non sarebbe riuscita a vedere l'ambita Fiume

prima dell'operazione diplomatica fascista del '24.

Ma sui nuovi o, secondo i punti di vista, "redenti" territori giuliani e istriani, il Fascismo

avrebbe fatto sentire tutto il peso della sua carica nazionalistica e violenta.

E l'effetto della campagna di "italianizzazione" dell'area sarebbe stato un crescente clima di

tensione, inaspritosi inoltre alla conquista e spartizione del limitrofo Regno di Jugoslavia da parte

delle forze dell'Asse, nella primavera del '41.

In effetti, secondo quell'ottica del diritto alla prevalenza dell'elemento italiano sul territorio

regio o imperiale, la quale già dal '37 avrebbe condotto pure all'emanazione di leggi razziali, le

popolazioni slave di quelle regioni iniziarono molto presto ad essere discriminate.

E, nei casi inevitabili di reazioni, anche violentate, scacciate o deportate.

Fu insomma in questo modo che si ritenne di dare il giusto spazio, civile e territoriale, agli

italiani della zona in questione.

Alla luce di questi dati, si comprende allora come tra l'autunno del'43 e la primavera del '45,

a seguito della caduta del Fascismo e man mano che i nazi-fascisti di Salò e le forze naziste operanti

nei Balcani perdevano colpi e terreno sotto gli attacchi partigiani e l'avanzata alleata, le vendette del

dilagante comunismo slavo nell'area istriana e giuliana si moltiplicarono ed intensificarono.

Una delle punte più acute di questo clima si toccò appunto nei poco più di quaranta giorni

che andarono dall'inizio del maggio fino a quasi la metà del giugno '45, dopo che i partigiani

sloveni irruppero nella Trieste abbandonata dai tedeschi, appena qualche ora prima delle milizie

alleate neozelandesi.

Fu allora che innanzitutto i fascisti e i collusi col loro regime, ma persino partigiani

1

comunisti e ancora liberali, fedeli al re, cattolici, insomma tutti coloro che avrebbero potuto

comunque costituire un ostacolo all'annessione del territorio triestino alla Slovenia e alla futura

federazione jugoslava, purché catturati, vennero in parte internati, per lo più giustiziati.

E affinché un'eliminazione di tal genere e portata fosse anche sbrigativa e nascosta, a

migliaia i prigionieri furono gettati, spesso ancora vivi, nelle cosiddette "foibe", le naturali e

profonde aperture della montagna carsica, attraversate anche da rivoli sotterranei, le quali già da

mesi costituivano nell'area un facile mezzo di occultamento dei cadaveri o di diretta soppressione

del nemico.

Gli accordi internazionali impedirono però agli sloveni di fare il resto. Ed essi dovettero

lasciare la provincia triestina, come si è detto, intorno alla metà del giugno dello stesso anno.

Di lì a poco venne allora costituito il territorio libero di Trieste, grosso modo comprendente

quest'ultima ed una fascia per lo più costiera fino a Cittanova d'Istria, il quale finiva sotto il

controllo ONU e la cui gestione era anglo-americana quanto a Trieste e dintorni, jugoslava per il

resto.

Nel '54 soltanto Trieste sarebbe tornata sotto amministrazione italiana e solo col Trattato di

Osimo del novembre 1975 la città si sarebbe integrata, a tutti gli effetti, col territorio dello stato

italiano.

Ma i triestini non dimenticarono.

D'altra parte, violenze del tipo di quelle perpetrate a Trieste avevano interessato tutta la zona

giuliana ed istriana; inoltre dall'Istria medesima, all'annessione di essa alla Jugoslavia titina, era

iniziato un esodo in massa di italiani; e contrasti fra triestini e sloveni si erano protratti in

continuazione, anche dopo la fine del conflitto.

La sommossa di Trieste dell'ottobre '91 indusse allora le autorità italiane a chiedere a

Lubiana perché le truppe federali non venissero imbarcate da qualche porto sloveno. La risposta fu

che se lo avessero voluto, a patto di transitare disarmate su territorio sloveno e con la sola eccezione

degli ufficiali, l'imbarco sarebbe avvenuto a Capodistria.

Belgrado accettò. E il contrasto trovò una rapida soluzione.

Nel frattempo la Slovenia si era resa indipendente dalla federazione di Jugoslavia. L'Italia

veniva al corrente del massacro delle "foibe". E Cossiga, dal canto suo, avrebbe forse fatto

ammenda dell'affrettata concessione governativa, non ritardando appunto la sua presenza alla

cerimonia di ricordo dei morti nella foiba di Basovizza.

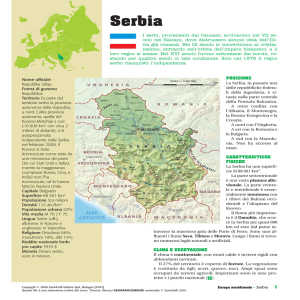

Rimangono da chiarire allora altri punti. Perché la Slovenia avesse richiesto la secessione e

perché gli organismi federali jugoslavi non si fossero in sostanza opposti alla dichiarazione di

indipendenza.

Nel breve periodo di recessione che l'Europa conobbe tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei

'90, la Croazia e la Slovenia si erano scoperte più ricche e produttive delle restanti repubbliche

jugoslave, dalle quali dunque, in quanto integrate tutte nel medesimo organismo istituzionale ed

amministrativo, si intesero allora anche sfruttate.

Si trattava comunque di comunità di religione cattolica e inoltre, dal punto di vista politico,

contraddistinte come nel passato da forti spinte nazionalistiche. Soprattutto la Croazia. Mentre nel

resto dei Balcani il culto dominante era quello greco-ortodosso, uno minoritario il musulmano e,

perlopiù in Serbia, si erano evolute tendenze politiche neocomuniste.

Uno degli aspetti più romantici del comunismo sta nel vagheggiamento di un regime, che sia

una "grande patria" degli uomini tutti, aliena da confini e limiti temporali. Il comunismo è con tutta

evidenza un'ideologia universalista, la quale sogna rivoluzioni capaci di portare ovunque la

medesima giustizia sociale, di ricucire quindi sotto l'unica bandiera dell'eguaglianza economica i

territori di nazioni divise dall'oppressione capitalistica, imperialistica, nazionalistica borghese.

In effetti, gli stessi tratti dell'antropologia marxiana, consentono con facilità di cogliere una

nozione univoca di natura umana. Quindi anche una sostanziale identità di problemi e di relative

soluzioni esistenziali.

2

Così, una cultura socialista, più o meno spontanea, più o meno propagandata o imposta

dall'alto che fosse, era riuscita in una sorta di miracolo nell'intricata e complicata combinazione di

etnie e culture, tipica dei Balcani: l'assicurazione di una convivenza pacifica per quasi mezzo

secolo, sino alla fine dell'esperienza del socialismo reale negli ultimi anni '80 del secolo passato.

Man mano infatti che tale collante ideologico venne meno, vuoi per l'incapacità delle nuove

generazioni di comprenderlo, vuoi per il disfarsi degli stessi sistemi comunisti, incapaci infine di

garantire alle popolazioni oltre che libertà civili e politiche pure i beni e i servizi essenziali, la zona

balcanica riacquisì improvvisamente la sua storica varietà di culture e tradizioni.

E con essa i contrasti etnici del passato.

E fra tutte le tradizioni riemersero pure le più perniciose: per esempio il nazionalismo ed il

progetto grande-serbo.

Fu nell'epoca romantica e restauratrice, i primi decenni dell'Ottocento, che anche gli slavi,

nell'Est Europa, iniziarono a riconoscersi rappresentanti di una cultura dai tratti essenziali nel

complesso omogenei.

Secondo l'ipotesi più attendibile, infatti, popolazioni già denominabili slave abitarono alle

origini la zona a cavallo delle due regioni della Polesia e della Volinia, rispettivamente il Sud

dell'attuale Bielorussia, il Nord dell'Ucraina di oggi.

Forse a causa di un progressivo aumento demografico, più verosimilmente perché sospinte

da nomadi delle steppe asiatiche o caucasici, intorno alla fine del primo millennio a. C. esse

iniziarono a migrare verso Est, Ovest, Sud.

Così da dare man mano nascita alle etnie russe e rutene, a quelle occidentali polacche, ceche

e slovacche, alla compagine degli slavi meridionali, costituita di Sloveni, Croati, Bosniaci, Serbi,

Macedoni, Bulgari.

Se dunque oggi esiste contiguità tra slavi dell'Est e dell'Ovest, la fascia etnica e linguistica

rappresentata da Magiari e Romeni spezza la continuità slava verso Sud.

In ogni caso, la diffusione degli Slavi in Europa si intensificò a partire dalla metà del primo

millennio dell'era cristiana, cosicché già nel VII secolo la presenza slava nel Vecchio Continente è

un dato importante.

La popolazione in questione, che sciamò appunto in Europa nel corso di quasi mille anni

dopo Cristo, era di tipo patriarcale e stanziale.

Al di sopra della famiglia, essa riconosceva l'esistenza di stirpi e tribù.

Praticava l'agricoltura e l'allevamento e, prima di recepire, probabilmente dagli stessi

Franchi, il sistema feudale, aveva un'organizzazione politica di genere comunitario e democratico.

In concomitanza con la sua espansione dal territorio di partenza, essa venne evangelizzata.

Ad Est da missionari di culto greco-ortodosso, ad Occidente da uomini di chiesa portavoci piuttosto

di una dottrina latino-germanica.

Ciò fa sì che si abbiano veramente poche notizie sulla religione slava delle origini, la quale,

secondo le ipotesi più valide, avrebbe espresso monoteismi dominati da divinità maschili e locali,

diverse eppure sostanzialmente affini, di gruppo in gruppo, di zona in zona.

Ma le differenti sorgenti della conversione, spiegano pure perché già nel Medioevo

l'universo slavo presentasse una spaccatura tra popoli cattolici, vale a dire Polacchi, Cechi,

Slovacchi, Sloveni e Croati, e genti ortodosse, a cominciare dai Russi, per passare a Bielorussi e

Ucraini, fino ad arrivare, nel Sud, a Serbi, Macedoni e Bulgari.

In ogni caso, il vero fattore unitario delle comunità slave era ed è attualmente rappresentato

dalla lingua.

Quest'ultima manifesta innegabili tratti simili di nazione in nazione, e ciò sarebbe il risultato

di una tendenza alla conservazione spontanea di certi caratteri nel tempo o all'evoluzione analoga di

altri all'interno della cultura delle varie stirpi, ma anche dei frequenti contatti storici fra i popoli

dell'etnia in questione.

Linguisti e filologi hanno ricostruito un "protoslavo", una parlata degli slavi delle origini, di

3

cui non esiste alcuna attestazione scritta.

Così, la prima forma di lingua slava della quale si abbia documentazione è il cosiddetto

"paleoslavo" o "antico slavo ecclesiastico".

Di esso è testimonianza la traduzione dal greco della Bibbia, opera dei fratelli Cirillo e

Metodio, i santi evangelizzatori dell'area slava, la quale risalirebbe alla seconda metà del IX secolo.

Si tratterebbe di una parlata bulgaro-macedone, secondo alcuni direttamente ricollegabile a un

ceppo balto-slavo, indirettamente indoeuropea, isoglossa di genere "satəm".

Dal momento della sua creazione, la lingua biblica di Cirillo e Metodio avrebbe svolto il

ruolo di lingua del Testo Sacro e della liturgia ortodossa, funzione equivalente a quella del latino nel

mondo cattolico, se non fosse per il fatto che essa si presentava molto più simile a dialetti dell'area,

di cui veicolava la nuova tradizione religiosa.

Per questo tale lingua avrebbe fortemente influenzato più o meno tutte le parlate slave, in

particolar modo quelle orientali, a partire dal russo e dall'ucraino, e le meridionali, quali il serbo, il

croato, il bulgaro.

Rispetto all'indoeuropeo originario, lo slavo odierno e dei secoli passati offre allora una serie

di precise varianti fonetiche e grammaticali.

Quanto alla fonetica balza infatti all'evidenza come per un verso il paleoslavo presenti

un'opposizione di vocali aspre e velari e di vocali molli, palatali; per un altro una notevole

differenza tra vocali ultrabrevi e vocali molto lunghe.

Dalle vocali indoeuropee *ā e *ō, *e, *ī, *ĭ, *ă e *ŏ, *ŭ, *ū, sono rispettivamente derivate a,

e, i, una ĭ ultrabreve, o, una ŭ ultrabreve, y.

Inoltre, da quel fenomeno già tipico dello slavo ecclesiatico, ovvero la monottongazione di

tutti i dittonghi indoeuropei, derivano pure altri suoni vocalici.

Così da *ai ed *oi, *ei, *au/*eu/*ou, vengono, parallelamente, la vocale molto lunga ě,

un'altra i, quindi un'ulteriore u.

Riguardo infine alle due semivocali indoeuropee, *ii e *ṷ, dobbiamo allora dire che nel

paleoslavo la prima è proseguita in j, l'altra si è consonantizzata nella labiodentale sonora v.

Da notare inoltre la protesizzazione paleoslava di una semivocale per lo più avventizia,

scomparsa dunque nello slavo moderno, davanti a parola iniziante con determinate vocali.

Così la *ĭ iniziale diventa jĭ-, che poi si contrae in i-; *e- diviene je-; infine *ŭ- si evolve in

vŭ-.

Altre vocali paleoslave sono i due suoni nasali ę ed ǫ. Essi sono appunto il frutto della

vocalizzazione delle due sonanti nasali indoeuropee *ṃ ed *ṇ in posizione anteconsonantica,

successivi quindi a morfemi radicali al grado vocalico zero.

Quanto al consonantismo, il paleoslavo è evoluzione dell'indoeuropeo in alcune direzioni

fondamentali.

Innanzitutto, in relazione alle occlusive, esso presenta una riduzione delle medie aspirate

indoeuropee labiali, dentali e labiovelari, *bh/*dh/*gh, e *guh, rispettivamente nelle corrispondenti

medie b/d/g; offre quindi velari sorde, k e g, o come continuazione delle indouropee *k e *g/*gh o

invece derivazione delle labiovelari precedenti *qu e *gu/*guh; ma soprattutto palatalizza le velari in

questione davanti a vocali di timbro e ed i, generando l'affricata sorda č da k, da g la sibilante

sonora ž; infine il paleoslavo si caratterizza pure per l'assibilizazione delle velari palatali *kk e *g

rispettivamente nelle due spiranti alveolari, sorda e sonora, s e z.

Quest'ultima trasformazione ne segna appunto l'appartenenza al gruppo indoeuropeo di

denominazione "satǝm", com'è noto distinto dall'altra grande isoglossa indoeuropea, costituita

invece dalle lingue cosiddette "kentum", le quali fanno confluire le antiche palatali nelle

corrispondenti velari.

La differenza in questione è allora comprensibile se si guarda al termine indoeuropeo delle

origini, "*kkṃtom", il numerale cardinale in italiano reso da "cento", cui si fa appunto riferimento.

Quanto alle restanti consonanti, stavolta non occlusive, si è già indicata la scomparsa delle

4

sonanti nasali indoeuropee, seguite da consonanti, precedute da morfemi radicali al grado vocalico

zero.

Lo stesso fenomeno si verifica con la nascita di un suono vocalico seguente alle altre due

sonanti indoeuropee, le liquide laterali o vibranti *ḷ ed *ṛ, ugualmente posizionate, e cioè con la

relativa consonantizzazione di queste ultime nei gruppi lu/li, ru/ri.

Infine, nei casi in cui le consonanti originarie *l/*r, *m/*n, si vennero a trovare tra radice al

grado zero e vocale, si sviluppò una vocale i davanti a ciascuna di esse, secondo l'esito il/ir, im/in.

Lo slavo moderno conserva grosso modo i tratti fonetici elencati.

Varianti di rilevanza sono allora un successivo sviluppo della sibilante alveolare sorda s

nella palatale corrispondente š dopo i, u, r, k, quindi la sua evoluzione nella consonante doppia x; e

ancora una seconda palatalizzazione in c e dz/z rispettivamente delle gutturali k e g davanti a vocali

palatali secondarie: cioè quasi sempre prima della ě o di una ī derivanti dalla monottongazione di

*ai, *oi, dittonghi ancora evidentemente intatti ai tempi della prima palatalizzazione delle medesime

velari.

Non dimentichiamo infine la conservazione, in rari casi, di sonanti indoeuropee

interconsonantiche, come nel caso della *ṛ del serbo-croato "Trst", Trieste, o del ceco "Brno".

Per ciò che concerne l'alfabeto, occorre sottolineare che la traduzione biblica dei fratelli

Cirillo e Metodio avvenne con lettere da essi stessi allo scopo create, nel complesso costituenti il

cosiddetto alfabeto "glagolitico".

Oggi, come sappiamo, i popoli slavi ortodossi si servono del cirillico, dell'alfabeto latino

fanno invece uso i cattolici, cioè polacchi, cechi, boemi, moravi, sloveni e croati.

Anche dal punto di vista grammaticale lo slavo moderno ha mantenuto caratteristiche

fondamentali, già tipiche dello slavo ecclesiastico.

Innanzitutto si tratta di una lingua agglutinante, flessiva, dalla morfologia fusiva.

Le lingue slave inoltre, ad eccezione del bulgaro e del macedone che li hanno perduti tutti,

hanno mantenuto fino ad oggi sette degli originari casi indoeuropei, compresi lo strumentale e il

locativo, ma con la scomparsa dell'ablativo, le cui funzioni e uscite sono state progressivamente

assorbite dal genitivo.

Quest'ultimo nello slavo moderno ha finito per assolvere spesso pure i compiti

dell'accusativo, quasi fosse un genitivo di quantità: pensiamo, per intenderci, alle espressioni

italiane "vorrei acqua" e "vorrei dell'acqua".

E tale fenomeno risulta oggi una costante nelle proposizioni con oggetto e negative.

Lo slavo moderno presenta poi morfemi specifici per le due categorie dell'"animato" e

dell'"inanimato" ed ha mantenuto, sin dai tempi del paleoslavo, i tre generi, maschile femminile e

neutro.

Inoltre, gia lo slavo ecclesiastico offriva una doppia flessione per l'aggettivo: una per

l'indeterminato, una seconda per il determinato. Insomma, mentre in italiano o nel francese o

l'inglese la determinazione viene dall'articolo, nell'aggettivo paleoslavo essa è segnata da un suffisso

postdesinenziale, -ji/-ja/-je, che ha il valore del dimostrativo "quello, quella, quello (neutro)".

Si pensi ad esempio all'opposizione "nova/novaja", cioè "una nuova/la nuova".

Lo slavo è ancora una lingua rimasta fedele all'aspetto verbale, caratteristico pure di diverse

parlate indoueropee, la quale si distingue pure per lo sviluppo di un'ulteriore participio, oltre a quelli

dei singoli tempi, detto "resultativo" e riscontrabile nella formazione di un perfetto perifrastico in

combinazione col verbo "essere".

Nello slavo ecclesiastico il participio in questione presenta un'uscita in -lo, poi oscuratasi ed

abbreviatasi in -lŭ.

Altri tratti tipici dello slavo moderno sono la definitiva trasformazione dell'originaria

desinenza -bh in -m, la scarsità di vocoidi, la tendenza infine a gruppi consonantici complessi,

soprattutto presso gli slavi occidentali. Pensiamo per esempio al polacco "bezwzględny", ovvero

"assoluto".

5

Quando allora, nel pieno dell'età della Restaurazione, si rafforzò l'idea di un'entità etnica e

civile slava, l'identificazione di quest'ultima fu innanzitutto fondata appunto sulle evidenti

comunanze linguistiche degli idiomi di date nazioni.

E' noto che nel corso del periodo romantico si assistè alla riscoperta dei concetti di popolo,

tradizione, civiltà.

Ma è anche comprensibile come l'area di espansione di una certa cultura, nel momento

stesso della definizione di quest'ultima, non sempre si estendesse su regioni sotto il controllo di una

o più autorità politiche espresse dalla cultura stessa.

All'epoca, anzi, risultavano veramente poche le civiltà eventualmente delimitabili rispetto al

territorio e dotate d'amministrazione propria.

Nel caso poi di quelle che vennero catalogate come popolazioni slave, la situazione

appariva, sotto il profilo politico, deprimente.

Boemi, Cechi, Moravi, Sloveni e Croati cadevano a quel tempo sotto l'autorità imperiale

austro-ungarica; Bosniaci, Serbi, Montenegrini, Macedoni, Bulgari, grosso modo gli slavi a Sud del

Danubio e della zona balcanica abitavano, peggio ancora, sangiaccati turchi.

La situazione era forse in tal senso migliore per i Polacchi, gli Ucraini, i Bielorussi, inclusi

nel vasto territorio amministrato dall'Imperatore russo.

Con tutta evidenza, dunque, il Congresso di Vienna, non aveva tenuto in nessun conto

l'esistenza o perlomeno le specifiche esigenze di popolazioni "slave".

Per primo lo scrittore slovacco Jan Kollár nel suo saggio "Sulla reciprocità letteraria dei

diversi ceppi e dialetti della nazione slava" del 1836, isolò alcune parlate di determinate zone

dell'Europa orientale e meridionale, di cui sostenne un'origine comune.

Siamo allora, con l'opera in questione, di fronte ad uno dei primi tentativi di linguistica

orientata alla ricostruzione di una lingua "protoslava".

Lo stesso Kollár fu l'autore di altre opere di poesia e di indirizzo patriottico, per esempio

"Slávy Dcera", "la figlia di Slava", le quali guardavano ad un mitico passato slavo e costituivano,

con quelle storiografiche ed etnografiche di altri scrittori, quali Josef Dobrovský, Pavol Josef

Šafařik, anch'essi cittadini slavi dell'Impero austro-ungarico, la testimonianza della nascita di una

nuova corrente romantica.

L'idea di una civiltà comune, e con aspetti pure gloriosi, diffusa in tutta l'Europa Orientale,

tranne che in nazioni quali la magiara, la romena, quella greca, si sviluppò dunque già in età

napoleonica e fra le èlite intellettuali dell'Impero asburgico.

Ed assieme ad essa appunto quell'ideologia successivamente denominata "panslavismo".

Il panslavismo è una corrente di pensiero di genere romantico, fondata sulla convinzione

nell'esistenza di precise costanti civili, identificanti le genti slave, postulante allora la necessità se

non dell'unificazione politica di queste ultime, almeno di una data forma di solidarietà tra di esse.

Essa nacque nei circoli colti dei paesi slavi sotto la dominazione asburgica, ed inizialmente

si limitò ad un'ipotesi di federazione a questi limitata e comunque integrata nelle maglie del sistema

politico ed amministrativo austroungarico.

Per questo tale prospettiva sarebbe stata indicata come "austroslavismo".

In ogni caso, al primo congresso panslavo in assoluto, il quale si tenne a Praga nel 1848,

furono convocati anche delegati di popolazione slave diverse da quelle governate dall'Imperatore

austriaco.

La riunione fu presieduta da František Palacký. Era costui uno storiografo dei paesi cechi,

un membro del suddetto gruppo di intellettuali patrioti, il cui obiettivo era la costituzione di una

federazione dei paesi asburgici, nei quali fosse garantità l'indipendenza delle nazioni slave e magari

anche la possibilità di relazioni politiche speciali fra esse.

Convennero allora al congresso 340 delegati, tra polacchi, ucraini, rappresentanti dei popoli

slavi balcanici, oltreché naturalmente delle nazioni sottoposte al regime asburgico. Ne scaturì

l'approvazione di un romantico, generico manifesto rivendicante parità di diritti politici fra le

6

nazioni d'Europa, ma nessun programma concreto di azione, al conseguimento di un obiettivo del

genere volta.

Insomma, la situazione sancita dal Congresso di Vienna non ricevette di sicuro minacce

dall'altro congresso, il panslavo. Una novità destinata a riproporsi sarebbe stata invece la scelta di

una bandiera slava: un tricolore a strisce orizzontali, della stessa altezza, in ordine e dal basso rossa,

bianca e blu, il quale, come sappiamo, sarebbe poi divenuto l'insegna ufficiale dei successivi regno

e federazione socialista jugoslavi, nonché della Russia post-comunista.

Il panslavismo subì un'evoluzione nella seconda parte del secolo, quando appunto nella

cultura russa il suo nucleo ideale si fuse col mito della "Terza Roma" moscovita, ovvero di

un'ulteriore capitale civile, universale, dopo la Roma vera e propria delle origini e Costantinopoli.

Questa posizione, ugualmente romantica, vedeva nella Russia zarista, assolutista e

autocratica, un centro di civiltà tradizionale, antioccidentale, agli antipodi rispetto alle ideologie

laiche, liberali o peggio ancora socialiste del Vecchio Continente, dalla fede infine genuinamente

cristiana e ortodossa.

Su questo retaggio si innestò allora il panslavismo, con il risultato della nascita di un

progetto, aspirante alla federazione politica di tutte le genti slave sotto la guida della nazione

eurasiatica, con cui esse condividevano i tratti etnici ed il culto cristiano, nella maggior parte dei

casi ortodosso.

Del resto la civiltà russa, con i suoi innumerevoli agglomerati di contadini organizzati nei

"mir", testimoniava meglio che le altre le tendenze comunitarie e democratiche ascritte allora alle

stirpi slave delle origini e storiche, il loro presunto aspetto naturalmente solidale.

Così, già negli anni '60 dell'Ottocento il "Grande Panslavismo", quello incudente la Russia,

anzi a questa assegnante il ruolo riunificatore dell'Oriente europeo, era decollato. Anche se proprio

intorno alla metà del secolo nacquero o si acuirono i contrasti tra certi paesi o popoli slavi;

nonostante gli Zar finissero presto per fare dell'aspirazione in questione il semplice, calzante

fondamento ideologico di una politica imperialistica, il cui scopo immediato e realistico era la

conquista strategica degli stretti governati dai Turchi: Dardanelli e Bosforo.

Tuttavia la strana convivenza di aspirazioni panslave e interessi mediterranei, alla corte

imperiale russa esisteva da secoli.

Uno dei vanti personali dello zar Pietro il Grande era stata la conquista della fortezza turca

di Azov, alle foci del Don, sul mare omonimo, all'ingresso del Mar Nero.

Essa avvenne nel 1696. Ma gli accordi di Belgrado del 1739, che la ratificavano, impedirono

comunque alla Russia l'accesso al mare a partire dalla città acquisita.

Tale ingresso fu in ogni caso ottenuto dall'Impero russo sotto Caterina II, la Grande, con la

vittoria nel conflitto russo-turco tra il 1768 ed il '74: quello chiusosi con la resa di Nicopoli e la

stipula del trattato di Kuciuk Kainargi.

Segnando infatti l'annessione russa dello Jedesan, della Cabardia e dei porti crimeani di Kerc

ed Enicale, quindi l'accesso al mare da Azov e l'indipendenza dai turchi dell'intero canato tartaro di

Crimea, destinato nel volgere di pochi anni all'inglobamento nella Russia, il trattato in questione

sanciva il controllo zarista della costa Nord ed Est del Mar Nero.

Ma diceva pure altro.

Che allora le navi russe avevano diritto al transito per lo stretto di Dardanelli e il canale del

Bosforo; che l'Impero russo poteva riservarsi il diritto di protezione dei fedeli greco-ortodossi, sul

vasto territorio turco.

E a nulla sarebbe valso il nuovo conflitto, scatenato stavolta dagli Ottomani, tra l'87 e il '92.

Comunque sia, quando i pensatori slavofili manifestavano le proprie opinioni in merito alle

differenze civili tra Europa dell'Ovest e dell'Est, la cosiddetta "Questione d'Oriente", concernente le

sorti del territorio del vastissimo e fragile Impero Ottomano, disteso fra Egeo e Mediterraneo, Mar

Rosso e Nero, si era da un pezzo imposta.

Ed uno dei problemi nei quali si articolava, era quello dell'accesso all'Asia via Mediterraneo

7

da parte delle potenze occidentali.

La Russia infatti, secondo quanto appena detto, usufruiva già da un pezzo degli stretti, ma

non li controllava, e tale situazione era sostenuta da paesi come Francia e Inghilterra, preoccupati

della politica espansionistica e della cultura antioccidentale di quella nazione, da sempre tesa più

all'imperialismo che all'affarismo.

D'altra parte, la contesa sul territorio di un'autorità in progressivo disfacimento, era già sorta

agli inizi dell'Ottocento, quando l'albanese Muhamet Alì, divenuto pascià della provincia egiziana,

vi aveva iniziato una politica sostanzialmente indipendente dalle decisioni del sultano, dando

origine ad un "kedivato", un viceregno, autonomo.

Ma essa esplose sicuramente con la conquista dell'indipendenza da parte dei greci.

Si trattò dell'epilogo di una cruenta guerra, chiusa dalla resa turca e dal Trattato di

Adrianopoli del 1831, dal quale i greci ottennero comunque un solo paio di regioni di quello che

sarebbe stato il successivo paese, quindi il governo di una dinastia tedesca, con cautela concordata

dagli alleati inglesi e russi.

La seconda tappa della questione orientale si sarebbe poi identificata con la "Guerra di

Crimea", la quale nel triennio '53/'56 vide contrapporsi Turchia, Inghilterra, Francia e Italia da un

lato e Impero russo dall'altro.

Il conflitto nacque con l'invasione dei principati turchi di Moldavia e Valacchia da parte

della Russia: lo zar puntava infatti, secondo un piano corroborato da retorica e ideologia panslave,

ad un protettorato su popoli balcanici di fede ortodossa e dominio ottomano.

Così, anche se sotto la pressione diplomatica austriaca e prussiana, lo zar cedeva sul ritiro

dai principati danubiani, Francia e Inghilterra, nel '54, avevano ormai avviato la spedizione in

soccorso della Turchia, cui avrebbe contribuito poi, e per i noti interessi risorgimentali, anche un

battaglione italiano di circa 15000 uomini al comando del La Marmora.

In ogni caso, l'espugnazione della fortezza di Sebastopoli, sulle coste della Crimea, e la

conseguente sconfitta russa dell'estate '56, stando alle decisioni del Congresso di Parigi, non

avrebbero mutato la situazione politico-territoriale sancita a Vienna quarant'anni prima.

In tal modo l'Impero russo non aveva ottenuto nulla, se non il deteriorasi definitivo dei

rapporti con quello austroungarico. Inoltre il suo progetto panslavo e mediterraneo subiva una

prima battuta d'arresto.

Tuttavia, l'idea di un Oriente europeo slavo e a guida russa era ancora vitale.

Nel 1871 lo scrittore e politico filoslavo russo Nikolaj Jakovlevič Danilevskij pubblicava a

San Pietroburgo "La Russia e l'Europa", opera chiave del panslavismo, nella quale l'intellettuale

svolgeva essenzialmente un'analisi della situazione balcanica e delle possibilità d'azione e

penetrazione, che essa concedeva all'Impero zarista.

Ma il Danilevskij andava anche oltre.

Egli sosteneva una sorta di primato della civiltà slava su quella occidentale, propugnava

allora la riunificazione politica di tutti gli slavi in una federazione con a capo la Russia e capitale

Costantinopoli e, al motto "Dall'Adriatico al Pacifico, dai mari polari all'Egeo", nel rispetto della

spaccatura segnata tra Ovest ed Est dalla nota linea Trieste-Stettino, immaginava un unico grande

organismo politico slavo, inclusivo pure di Ungheresi, Romeni, Greci.

Genti che egli considerava ormai slavizzate, soprattutto le due ultime, perché partecipi della

comune fede ortodossa.

Gli fecero eco, di lì a poco, altri due scrittori connazionali, interessati però più alle

definizioni etiche e civili che ai disegni politici.

Il celebre romanziere Fëdor Dostoevskij, nel suo "Diario di uno scrittore", il medico e

monaco Kostantin Nikolaevič Leont'ev, in "L'Oriente, la Russia e gli Slavi", videro appunto nella

Russia l'alveo del genuino cristianesimo, l'ortodosso.

Essi espressero una serrata critica al culto cristiano occidentale, cattolico, protestante e

anglicano, dal loro punto costituente una deviazione dal vero messaggio evangelico, nonché al mito

8

borghese e liberale, altrettanto europeo, della ricchezza e della prosperità economica; si

pronunciarono invece a favore di un'etica della santità e del rispetto della tradizione, tipica, a loro

giudizio, dell'animo del popolo russo e delle genti slave di culto ortodosso.

E se Dostoevskij avrebbe voluto allora una politica disinteressata della Russia nei confronti

degli altri popoli fratelli, slavi e ortodossi, fatta di solidarietà, alleanza e protezione, Leont'ev, il

quale nell'Occidente vedeva un mondo sulla strada della decadenza, si faceva fautore di una politica

di espansione spirituale della sua patria verso Est, in direzione di India e Cina.

Nel frattempo, esattamente nel 1860, era per la prima volta nato a Mosca un comitato

panslavo ad opera di un gruppo di intellettuali slavofili e sotto la direzione di Mikhail Pogodin.

Appunto sotto la spinta del "Moscow slavic benevolent committee", nel 1869, a Mosca

stessa, venne organizzato un nuovo Congresso panslavo. Mentre le idee del comitato di riferimento

si diffondevano con tale rapidità ed entusiasmo, che nuove sedi di esso erano aperte a San

Pietroburgo, Kiev, Odessa.

In questo clima, una serie di eventi segnano la nascita di una parte consistente dell'attuale

Europa dell'Est ma, al contempo, la fine del sogno di un panslavismo a guida russa.

Già nel 1875 tumulti popolari contro la dominazione turca si erano verificati in Bosnia e

Serbia.

La stessa cosa sarebbe avvenuta l'anno successivo in Bulgaria, ma in proporzioni maggiori,

cosicché la durissima repressione turca avrebbe dato origine a quelli che la stampa internazionale,

soprattutto inglese, definì "orrori bulgari".

D'altra parte, al Congresso di Costantinopoli della fine del 1876, cui convennero i delegati di

diversi paesi europei e convocato con l'obiettivo di una soluzione all'arretratezza dell'Impero

ottomano, il sultano promise una costituzione, che in seguito non avrebba mai concessa.

Allora questi dati, che fomentavano il nazionalismo slavo, la possibilità di svincolarsi da

alcune clausole del trattato di Parigi offerta dallo scontro franco-tedesco, nonché il continuo

miraggio del possesso di una zona delicata, per la quale passava una rilevantissima percentuale del

commercio russo nel Mediterraneo, indussero la corte zarista a preparare e scatenare l'ennesimo

conflitto russo-turco, quello del biennio '77/'78.

La cui base propagandistica fu appunto fornita allora dal progetto di riunificazione panslava

sotto l'egida moscovita.

D'altra parte, l'indifferenza turca rispetto ad ogni miglioramento delle condizioni politiche

delle popolazioni balcaniche assoggettate e la ferocia delle recenti repressioni, avevano finito per

alienare al sultano persino l'interessato appoggio inglese.

L'aggressione alla Turchia sarebbe infatti partita una volta che l'Inghilterra ebbe dal governo

dello zar garanzie sull'integrità dell'Egitto, nonché sull'arresto a debita distanza da Istanbul

dell'auspicata e progettata avanzata delle truppe imperiali in territorio tracio.

La vittoria fu russa e vantagiossima per l'autocrazia zarista fu pure la sorte di un'ingente

zone balcanica e tracia, da secoli turca, alla Turchia stessa imposta col trattato di Santo Stefano, la

cui sigla data il 13 giugno 1878.

La novità più consistente era la nascita di una "Grande Bulgaria", la quale si estendeva dal

Mar Nero all'Egeo, penetrava abbondantemente nei balcani e, benché restasse ancora tributaria

dell'Impero ottomano, finiva sotto il protettorato russo.

Ma non meno importante appariva il conseguimento dell'indipendenza di una serie di

nazioni balcaniche, vassalle del sultano.

Insomma, Santo Stefano sanciva la fine della Turchia europea, l'accesso della Russia,

diretto, al Mediterraneo ed un grande trionfo per il panslavismo.

Troppo e tutto d'un colpo. Almeno per le democrazie occidentali, liberiste e con grossi

interessi in Oriente.

In men che non si dica, con la mediazione di Bismark, si riunirono a Berlino le diplomazie

russa, turca, inglese, francese, austriaca e italiana, ed il risultato del confronto non riuscì affatto

9

gradito agli slavofili e ai panslavisti russi.

Il Trattato di Berlino, di appena un mese successivo a quello di Santo Stefano, confermava la

nascita di Serbia, Montenegro e Romania, ma assegnava all'Austria l'amministrazione della Bosnia,

ad Austria e Turchia la gestione congiunta del Sangiaccato di Novi Pazar, strategicamente vitale,

poiché interposto tra Montenegro e Serbia; legittimava sì una lieve estensione della Russia stessa

nella regione della Bessarabia, ma riduceva drasticamente la "Grande Bulgaria".

Questa perdeva l'agognato sbocco slavo sull'Egeo e rientrava così tanto a Nord della Tracia,

da esser limitata a Sud dalla regione della cosiddetta "Rumelia orientale": regione cuscinetto,

dell'Impero turco, ma con una certa autonomia, a cui gli inglesi si affrettarono ad imporre il

suddetto nome al posto della pericolosa denominazione di "Bulgaria meridionale".

In tal modo la Turchia manteneva la sua presenza balcanica dagli stretti fino all'Adriatico;

l'Impero russo seguitava ad esser tagliato fuori dall'Egeo e dagli ambiti stretti; infine, come

compenso del generoso aiuto, la Gran Bretagna otteneva dai turchi Cipro, la Francia mano libera

per la colonizzazione della zona tunisina.

Lo scavo francese del Canale di Suez ad opera del De Lesseps, tra il '59 ed il '69, aveva

comunque da un pezzo spostato l'attenzione degli inglesi verso l'Egitto, ridotto, con un'operazione

che creò forte tensione con la Francia stessa, a protettorato della corona nel 1881.

Intanto però, il decisivo peso dell'Inghilterra negli accordi di Berlino, aveva fornito la spinta

verso quella sistemazione territoriale, che in Russia provocò lo sdegno degli slavisti e, di fatto,

condusse alla fine l'ideale di un panslavismo a guida russa.

La delusione per la cessione agli interessi dell'affarismo occidentale, a scapito della libertà di

diverse terre slave, di tanti fratelli ortodossi, quindi del diritto russo ad una legittima presenza sul

Mediterraneo fu tale, che nello stesso anno del Trattato di Berlino il "Committee" si sciolse, le sue

sedi scomparvero.

Ma non tutto era finito.

Con l'indipendenza della Serbia, poteva finalmente, dopo secoli di repressione e controllo

turchi, riprendere piede un'altro genere di nazionalismo slavo: il "panserbismo".

Di esso, il primo segnale chiaro sarebbe stata la guerra serbo-bulgara di appena qualche

anno dopo il '78, cioè uno scontro stavolta tra slavi e dalla Serbia stessa, con un pretesto, scatenato.

Sostiene un celeberrimo adagio serbo che "laddove c'è la tomba di un serbo, lì c'è la Serbia".

D'altra parte il motto nazionale serbo è: "I Serbi vincono, se uniti.".

Dunque, tirando le conclusioni da simili sentenze, si giunge ad immaginare il presunto tratto

speciale del popolo in questione, cui spetterebbe il controllo della terra ospitante la semplice

sepoltura di uno dei suoi e di vittoria capace solo se coeso, non frammisto cioè ad altre etnie.

E infatti, da secoli una corrente di pensiero coltiva l'idea della santità serba, attribuisce cioè

il pregio dei pregi individuali ad una nazione tutta.

Le immagini di rubiconde contadine serbe, dal fazzoletto nero in testa, che si portano la

mano al petto e la liberano distendendone solo indice, medio e anulare verso le truppe nazionali in

marcia, il medesimo omaggio ai tifosi del calciatore di Belgrado o di cittadini di Bor, affollati, verso

il palco di una manifestazione, costituiscono di ciò prova oculare.

Comunicano infatti la convinzione in una sorta di trinità serba le dita allungate a ricordare i

valori di Dio, patria, famiglia.

Il popolo serbo sarebbe allora quello "santo": così la terra su cui vive gli verrebbe destinata

da Dio; e da Dio stesso le sue famiglie sarebbero pure benedette.

La storia serba è da sempre quella di un tale modo di vedere le cose o almeno anche di esso,

fra altre impostazioni.

E' la narrazione di un nazionalismo neanche riducibile alla normale equazione romantica tra

natura e civiltà, etnia e ideologia, secondo la quale una cultura emergerebbe comunque dalle pieghe

di una modalità dell'indole, esemplificando la gente in questione la vittoria finale dello spirito sulla

materia.

10

Se infatti Dio avrebbe eletto gli Ebrei a gente consacrata alla Rivelazione, dal punto di vista

dei nazionalisti serbi il loro sarebbe il popolo capace del rapporto corretto col Padreterno, portatore

cioè della vera fede cristiana.

Ma, paradossalmente, Dio solo sa a cosa tale forma di ultraromanticismo abbia in diverse

occasioni condotto.

Insomma, nel Romanticismo vero e proprio le cose sono più semplici e le pretese del

nazionalista forse minori.

Credere di essere il "popolo santo", il quale avrebbe dunque diritto alla terra sui cui per

volontà imperscrutabile e superiore risiedesse, vuol dire allora sostenere una tesi incapace di

poggiare su dati oggettivi, da chiunque raggiungibili, semplicemente associare ad un'etnia e una

cultura un certo attributo di santità.

E toccare, di conseguenza, i vertici del ridicolo.

Infatti, la santità cristiana impone in ogni caso l'adesione ad una Rivelazione, per cui è

possibile solo l'individuo "santo", mai intere popolazioni, figurarsi nazioni determinate!

La prova dunque della distanza tra la prospettiva panslava ed il panserbismo è fornita dal

sostanziale dinteresse della stessa Serbia nei confronti di una Bulgaria pressocchè priva di

insediamenti storici di propri connazionali e, al contempo, dalle sue costanti mire nei confronti dei

restanti stati balcanici, da sempre ospitanti più o meno numerose, compatte comunità serbe.

Eppure l'etimologia del termine "Jugoslavia" attesta come esso designi, nel complesso, la

"terra degli slavi", "-slavia", "del Sud", "Jugo-". Bulgari, va da sé, inclusi.

Nel settembre del 1885 la Bulgaria si annetteva la regione al confine Sud, ovvero la Rumelia

orientale, con capitale Plovdiv, Filippopoli per gli occidentali.

Si trattava del territorio compreso tra i monti Rodopi e Balcani, cioè come già detto di una

provincia dell'Impero turco relativamente autonoma, in maggioranza bulgara, in misura minore

popolata da traci e greci.

A questa evidente violazione del trattato di Berlino non reagì neanche la Turchia. Provvide

però la Serbia.

Che ai serbi poco interessasse la Rumelia, con la quale il loro stato non spartiva né confini,

né connazionali, né importanti interessi, era chiaro.

Esistevano invece da un pezzo frizioni alla frontiera tra Serbia e Bulgaria: quest'ultima

ospitava così dissidenti serbi, mentre della prima era ormai nota l'intenzione di estendersi ad Est a

tutela di propri villaggi e postazioni militari, per motivi politici o accidentali finiti in territorio

bulgaro.

In ogni caso il conflitto durò poco, nella seconda metà del novembre dello stesso '85. Alla

minaccia di un intervento austriaco in appoggio alla Serbia, sconfitta e persino invasa, la Bulgaria

isolata e vincente cedette.

Con la pace di Bucarest del 1886 essa inglobò allora ufficialmente la Rumelia e mantenne

intatti tutti i confini precedenti. E la conseguente rinuncia serba a poche e limitate zone oltre

frontiera segnò la fine della solidarietà tra i due stati balcanici.

Ai congressi panslavi di Praga, del 1908, e addirittura di Sofia, del 1910, nei quali l'universo

slavo tese a ridefinirsi emancipandosi dalla tutela russa, i bulgari rimasero tagliati fuori da ogni

ipotesi di federazione.

Si pensò infatti allora di costituire tre organismi politici: gli slavi dell'Est, Polacchi e

Ucraini; dell'Ovest, Boemi, Moravi e Slovacchi; e del Sud, ovvero Serbi, Croati, Sloveni e Dalmati.

Quando poi, nel dibattito politico in seno all'Impero Austro-Ungarico, alla tradizionale

impostazione amministrativa dualistica, si affiancò l'idea del cosiddetto "trialismo", che vedeva

nell'ulteriore autonomia della zona dei popoli balcanici un limite al peso interno ungherese ed alle

velleità panserbe, l'iniziativa venne accolta male non solo dagli stessi Magiari o dai centralisti di

Vienna o dagli irredentisti italiani o dai nazionalisti pancroati, ma anche e peggio dai Serbi.

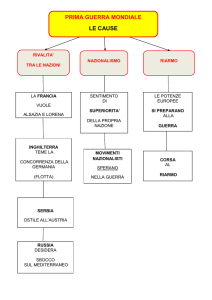

E un commando terroristico serbo, per mano dello studente Gravilo Princip, alla fine del

11

giugno del 1914, a Sarajevo, assassinò appunto uno dei maggiori fautori del sistema trialistico,

l'erede al trono asburgico arciduca Francesco Ferdinando.

Provocando lo scoppio del primo conflitto mondiale.

Ma già poco prima, nelle due guerre balcaniche, si erano rivelate con nettezza le aspirazioni

serbe.

Nel 1908 uno preciso contatto tra Austria e Turchia si era concluso con la totale annessione

austriaca della Bosnia-Erzegovina, quindi con quella turca del sangiaccato di Novi Pazar, tra Serbia

e Montenegro.

Tra nazioni che vi videro un danno alla loro politica estera e stati intenzionati a strappare

territorio ai turchi, sotto la spinta della stessa Russia, si costituì allora in funzione antiturca una lega

balcanica, la quale nel '12 sconfisse gli ottomani, ma i cui membri non si accordarono sulla

spartizione delle terre conquistate nell'immediata pace di Londra.

La questione più spinosa riguardava l'attribuzione della zona macedone al confine fra Serbia,

Grecia e Bulgaria. Essa si risolse con un accordo tra serbi e greci, quindi con l'ulteriore conflitto del

'13, in cui stavolta la Bulgaria, insoddisfatta, aggredì Serbia e Grecia.

La capitolazione bulgara, sancita dalla pace di Bucarest del '13, vide la Macedonia spartita

tra greci e serbi, inoltre la cessione da parte dei bulgari di parte della Dobrugia alla Romania e della

propaggine tracia fino ad Adrianopoli alla Turchia.

Infatti, approfittando delle difficoltà bulgare, questi ultimi due paesi avevano attaccato. In

particolare i turchi, i quali nel conflitto precedente avevano perduto ogni posizione nei balcani

Infine la Serbia divideva ora col Montenegro il Sangiaccato di Novi Pazar.

Dal canto suo l'Austria avrebbe iniziato a studiare la soluzione trialistica, con le

conseguenze che sappiamo, proprio a seguito dell'annessione della Bosnia-Erzogovina.

La storia poi di quella formazione politica balcanica che, nata col crollo dell'Impero austroungarico al termine della Grande Guerra, sarebbe stata prima il Regno di Serbi, Croati e Sloveni,

quindi di Jugoslavia, è quella di un contrasto continuo tra le tendenze accentratrici della prevalente

dirigenza serba e della monarchia dei Karadjordjevič e le spinte nazionalistiche e autonomiste di

varie popolazioni, innanzitutto la croata.

Alla fine, dopo più di un decennio di contrasti etnici e politici, nel '29 e in concomitanza con

la trasformazione del regno di partenza in Regno di Jugoslavia, Alessandro I Karadjordjevič abolì

ogni libertà politica e di stampa ed instaurò una dittatura.

Ma nel '34 sarebbe stato ucciso da un ùstascia croato.

Fu appunto la nascita di violenti partiti fascisti fra i popoli del Regno di Jugoslavia a

condurre quest'ultimo, nella primavera del '41, all'adesione al Patto Tripartito. Ma un colpo di stato

nazionalista serbo, lo staccò da tale accordo e lo avvicinò all'Inghilterra.

Le potenze dell'Asse lo invaserò così, fulmineamente, di lì a pochissimo. E ad eccezione di

pochi territori di confine se lo spartirono. Alla Germania parte della Slovenia e la Serbia, all'Italia il

resto della Slovenia, la Dalmazia e una zona costiera del Montenegro.

Ma all'Italia sarebbe andato inoltre il protettorato su un nuovo regno satellite dell'Asse, il

Regno di Croazia, la cui corona fu assegnata ad un esponente del ramo dei Savoia-Aosta, che non

mise mai piede nel paese, il governo affidato ad Ante Pavelič, il leader degli ùstascia, i fascisti

croati.

La situazione allora si ribaltò e nella regione iniziarono persecuzioni croate nei confronti dei

serbi. E la violenza ed il disordine furono tali, che nel '42 l'intera nazione venne spartita fra Italia e

Germania e militarizzata. Nonostante le vibranti proteste del governo italiano, il quale non gradì la

spaccatura territoriale.

Poco male.

Di lì ad appena un anno l'influenza tedesca sarebbe stata giocoforza l'unica, data la caduta di

Mussolini e la relativa fine del Fascismo.

I partigiani del maresciallo Tito, tra il '44 e il '45, avrebbero infine liberato l'intero territorio

12

dell'ex regno dai nazisti e da qualsiasi fazione nazionalista e fascista.

Il nuovo stato federale e socialista, con capitale Belgrado ma con a capo il croato Josip Broz,

appunto "Tito", si sarebbe allora lasciato alle spalle i contrasti etnici.

Tito l'avrebbe anche sottratto all'influenza staliniana e sovietica e, nonostante l'anatema di

Mosca, che bollò il socialismo jugoslavo di "deviazionismo", egli lo iscrisse nel gruppo dei paesi

non allineati, dandogli pure un'economia relativamente elastica, pianificata, ma capace di giochi di

mercato.

In ogni caso, alla morte del "maresciallo", nel 1980, i segni di una ripresa del panserbismo e

degli autonomismi c'erano già tutti. Anche per via della differenza di ricchezza tra le repubbliche

federate del Nord e quelle del Sud.

Infatti, alle prime elezioni libere del '90, seguenti il crollo dei regimi socialisti europei, alla

vittoria in Serbia dei neocomunisti panserbi di Slobodan Milosevič si oppose ancora una volta

quella delle destre nazionaliste delle altre aree del paese, soprattutto nelle ricche repubbliche di

Slovenia e Croazia.

E a distanza di un anno circa dal risultato elettorale, da Nord a Sud della federazione

jugoslava si susseguirono a catena dichiarazioni di indipendenza da Belgrado, che i serbi

mostrarono da subito di non digerire.

E tuttavia essi effettuarono una selezione.

La Slovenia e la Macedonia, che proclamarono la loro autonomia nel '91, evidentemente in

quanto la presenza serba in tali regioni era esigua, non raggiungendo il 2% di popolazioni già

numericamente non abbondanti, vennero presto lasciate a se stesse.

Le cose andarono invece diversamente per la Croazia e la Bosnia-Erzegovina: stati in cui i

serbi erano minoranze consistenti e dislocate su aree più o meno omogenee.

Basti pensare che al momento della dichiarazione di indipendenza da parte di entrambe le

repubbliche in questione, del '91 quella croata, dell'anno seguente la bosniaca, le comunità serbe, in

accordo con Belgrado, avevano già dato origine a stati indipendenti all'interno dei territori

nazionali: la Repubblica Serba di Krajina, nella Krajina e nella Slavonia croate, con capitale Knin;

la Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, con capitale Pale, nella zona di Nord-Est della

Bosnia.

Ne scaturì una violentissima guerra civile, alimentata da una compresenza pressocché

continua di etnie diverse nelle medesime regioni, in cui inoltre la Serbia assicurò un appoggio

costante, in termini di armi, truppe regolari e spietate formazioni paramilitari, ai connazionali

secessionisti.

Alla fine, dopo un tragico assedio di quasi quattro anni dei Serbi di Bosnia alla capitale di

quest'ultima, Sarajevo, ripetuti bombardamenti aerei internazionali della NATO alle postazioni

serbe sulle colline attorno alla città e fra la primavera e il settembre del '95, condussero alla

soluzione del complessivo conflitto interetnico.

Sarajevo venne liberata, mentre le truppe croate, approfittando dell'attacco NATO,

nell'agosto dello stesso anno avevano già sferrato una decisiva e vittoriosa campagna contro i serbi

di Croazia.

In tal modo, con gli accordi di Dayton della fine del '95, la Croazia tornò sotto il completo

controllo del governo di Zagabria; la Bosnia-Erzegovina finì spaccata tra uno stato serbo a Nord ed

uno bosniaco e croato nel centro e nelle zone a meridione.

E tuttavia le guerre balcaniche degli anni Novanta del '900, non dovevano ancora chiudersi.

All'indomani della presa del potere nell''89, Milosevič, il leader neocomunista e nazionalista

serbo, aveva ridotto l'autonomia di due storiche regioni della sua patria, la Vojvodina a Nord, per

circa il 70% serba, il Kossovo a Sud, che Belgrado aveva in passato ripetutamente e invano tentato

di slavizzare, dato che esso restava serbo solo all'11% di una popolazione in maggioranza albanese.

Ma dopo gli accordi di Dayton, nello stesso Kossovo, accanto a partiti albanesi

indipendentisti e pacifici, nacque una milizia albanese armata, l'UCK, tesa all'autonomia della

13

regione, se necessario anche con la forza.

Il conflitto con le truppe regolari serbe divampò nel '98, vide la Serbia attuare, nel contesto

delle operazioni belliche, la vecchia pratica della deportazione di centinaia di migliaia di albanesi

oltre confine, verso Albania e Macedonia, si concluse nella primavera del '99.

Un nuovo e stavolta indiscriminato bombardamento aereo NATO su caserme, infrastrutture,

centri di produzione, palazzi del potere del territorio federale e in special modo dell'area di

Belgrado piegarono la Serbia, segnando il tramonto di Milosevič e del suo decennale progetto

panserbo.

La successiva dirigenza serba ebbe da quel momento in avanti l'obiettivo della risoluzione

della crisi economica prodotta dalla guerra e lo perseguì mediante una politica di inserimento del

paese in un sistema di accordi economici, commerciali, politici internazionali.

Infatti, l'ultimo strappo da Belgrado, cioè quello della repubblica montenegrina, sarebbe

avvenuto per motivi di ordine economico e commerciale e consensualmente nel 2006.

Comunque sia, il nazionalismo serbo integra, per l'ennesima volta, un'atteggiamento dello

spirito ampiamente razionalizzato dalla filosofia idealista dell'epoca romantica o dallo storicismo

dei primi decenni del '900, ma a varie riprese e in diverse aree del pianeta affiorato sin dalle epoche

più antiche.

Nell'Idealismo del filosofo tedesco Fichte, si immagina la coscienza umana come una sintesi

di Io, soggetto, intento pensante, e non-Io, oggetto, ovvero l'idea, il prodotto del soggetto stesso; si

assiste inoltre all'identificazione del momento teoretico con quello pratico, di conoscenza e morale,

ed il fine della coscienza stessa è colto nel suo tentativo costante di superarsi e liberarsi all'infinito,

mediante elaborazione di contenuti originali e sempre più razionali.

Dunque, ciascuna creazione soggettiva, già in Fichte presenta aspetti più o meno istintivi,

più o meno spirituali. E già in questo filosofo idealista, attivo nel primo clima romantico a cavallo

tra '700 e '800, natura e cultura convivono nel pensiero, in percentuali differenti, segno del grado

dell'evoluzione individuale.

Ma le realtà in questione sono comunque inscindibili e loro inverse proporzioni, nei vari

prodotti della coscienza, ne implicano pure, di volta in volta, specifiche connotazioni qualitative.

A conclusioni identiche si giunge pure se si guarda alle tesi dei successivi idealisti, nei quali

avviene il salvataggio della consistenza ontologica della natura, mediante l'idea di un "Assoluto" o

"Infinito", come fondamento comune e di quella e dell'essenza.

Nel pensiero di uno Schelling o di un Hegel, infatti, lo spirito altro non sarebbe che il

progressivo recupero di sé, nella coscienza umana, di un "Essere", cioè di una perfezione razionale,

secondo Schelling intrinseco alla natura, che a parer di Hegel in quest'ultima avrebbe solo la sua

fase negativa, di scomparsa, necessaria al proprio ripristino dialettico lungo la storia.

Dunque per tali filosofi, la storia costituirebbe una teoria di formazioni civili in misura

inversamente proporzionale impulsive e spirituali, contraddistinte così da un legame indissolubile

tra un certo tipo di natura e un genere preciso di cultura.

In Croce, la cui filosofia, nella prima metà del '900, è espressione di uno storicismo totale, la

distinzione hegeliana o schellinghiana tra spirito e natura scompare e quest'ultima si configura come

l'infima manifestazione del primo: un complesso di percezioni sensibili e sensoriali, di affetti,

caratterizzanti l'anima di chi fa, "economicamente", il proprio utile.

Tuttavia, la situazione non muta.

E' vera infatti la contestazione crociana di una dialettica degli opposti estesa da Hegel pure

al rapporto tra forme dello spirito, ma nel pensiero del filosofo italiano tale dialettica rimarrebbe

comunque interna alle fasi delle singole forme, così da cagionarne l'elevazione progressiva e corale,

data la loro necessaria influenza reciproca.

In tal modo, ad esempio, ad un livello d'arte corrisponde un coerente grado di filosofia, etica,

economia.

E ad una cultura, in generale, una certa elaborazione della natura.

14

Giovanni Gentile, altro neoidealista del primo '900, alla maniera crociana nega la possibilità

di mondo e natura come entità altre dal pensiero.

Quest'ultimo allora, nel filosofo in questione, solo all'apparenza si scinderebbe in "pensante"

e "pensato", poiché la seconda realtà altro non sarebbe che azione del "pensante", cioè "pensiero in

atto".

Di conseguenza, nel cosiddetto "attualismo" gentiliano la natura si riduce a pensato

irripetibile, vale a dire temporaneo e molteplice, a differenza della cultura, fatta di concetti

ricorrenti. E in ogni caso, secondo tale impostazione, natura e cultura darebbero vita ad un

opposizione dialettica di atti del medesimo pensiero, diversa, a seconda delle fasi di esso.

Guardiamo allora, ad esempio, all'idea di Hegel sul mondo antico.

Nella "Fenomenologia dello spirito", a proposito della cosiddetta "dialettica servo-padrone",

la quale connoterebbe il relazionarsi dell'"autocoscienza", Hegel fa notare come la fase soggettiva

che la produrebbe, corrisponderebbe alla storia di culture come la greco-romana, in cui gagliardi

condottieri e geniali artisti, filosofi, letterati, scienziati, erano in realtà liberi da cure, il cui carico

gravava però su schiavi.

Nelle quali dunque, la civiltà della partecipazione collettiva alla gestione della cosa

pubblica, dell'assenza di distinzione tra dimensione privata e statale, si accompagnava ancora alla

violenza dell'istituzione servile.

Così, nel linguaggio immediato di chi ovviamente si stupisce della compresenza di raffinate

elaborazioni spirituali e normalizzazione della schiavitù, quest'ultima figura tout court come scritta

nel DNA dei popoli antichi.

In ogni caso, il panserbismo accompagna da sempre la storia della gente in esame.

Per esempio nel Basso Medioevo, tra la fine del XII e quella del XIV secolo e sotto la

dinastia dei Nemanjici, un esponente della quale, Stefano IX Dušan, intorno alla metà del Trecento

riuscì persino a riunirla in un impero che si estendeva su regni e principati balcanici abitati non solo

da serbi, fino addirittura al territorio greco dell'Istmo di Corinto.

Ma c'è di più.

Nel corso di tale fase storica il principato serbo riuscì a rendersi notevolmente indipendente

da Bisanzio, sotto il cui controllo politico ed amministrativo cadeva appunto la zona balcanica,

tracia ed egea; e inoltre, sfilandosi pure dai tentativi di riconquista dottrinale e liturgica della Chiesa

di Roma, si legò a tal punto a quella greco-ortodossa, che ai tempi del Dušan già il patriarca di Peć

era eletto da soli vescovi serbi e proprio da lui venne l'incoronazione di quello, col titolo appunto di

"Zar di tutti i serbi".

Questa forma particolare di nazionalismo sarebbe poi sempre serpeggiata fra la gente serba,

anche nelle epoche dell'occupazione straniera.

Quando nella "Piana dei merli" e nella battaglia di Kossovo Poljie del 1389, i serbi furono

sbaragliati dai turchi, ne nacque addirittura un'epica nazionale fatta di canti eseguiti dai "guslari",

nei quali i comandanti ed il principe serbo figurano perdenti a causa del numero e di un tradimento,

nonostante l'eroismo in abbondanza profuso.

In ogni caso, perché la nazione serba finisse sotto il giogo ottomano, sarebbe dovuto arrivare

il 1459, a conclusione di un settantennio alternante fasi di dipendenza e indipendenza dai turchi

stessi. Nelle epoche successive, inoltre, il patriarcato di Peć fu per lo più dagli ottomani affidato a

religiosi ortodossi greci, i quali, a differenza dei serbi, non tramavano con la popolazione contro gli

occupanti.

Così, dopo secoli di difficile dominio straniero, fu solo con la ventata di nazionalismo del

clima romantico di inizio '800 che la Serbia ottenne una relativa autonomia. Ciò avvenne nel 1830,

quando essa si sarebbe costituita in principato sotto la dinastia ora degli Obrenovič ora dei

Karadjordjevič.

Di lì a poco poi, esattamente nel '44, Ilija Garašanin avrebbe redatto ed edito il

"Načertanjie", ossia il documento del panserbismo, nel quale si sosteneva la necessità storica di una

15

riunificazione politica di tutti i Serbi sottoposti a stranieri, austriaci o turchi che fossero, a

prescindere dalla convivenza di essi con altre etnie in una medesima regione.

Ma in che cosa consisterebbe allora quella "santità", per secoli sbandierata dagli slavi

ortodossi contro il mito occidentale della ricchezza, cattolico e protestante, di cui i serbi addirittura,

da sempre, si sentirebbero interpreti autentici, esclusivi?

L'XI secolo aveva visto la penetrazione di un razionalismo di tipo aristotelico nella teologia

occidentale. Di tale evento una prima, chiara testimonianza era stata la dottrina di Anselmo d'Aosta,

la quale ritornava dritta alle prove logiche dell'esistenza di Dio. Ma la stessa filosofia scolastica

della fase della "fioritura", culminata nel sistema teologico di Tommaso D'Aquino della metà del

Duecento, si sarebbe rivelata improntata a quell'ordine antico di idee.

Viceversa, nell'Oriente cristiano bizantino, nel medesimo periodo, si accentuava un

misticismo di verosimile matrice neoplatonica.

L'effetto di tale divergenza culturale, manifestatasi già in contrasti precedenti e non

indifferenti, fu la frattura del Cristianesimo in fedi diverse, a quel tempo ormai inconciliabili. Come

dimostrato dallo Scisma del 1054.

Con uomini di chiesa come Simeone il "Nuovo Teologo", vissuto a cavallo tra il X e l'XI

secolo, le tradizionali pratiche mistiche del monachesimo orientale, prima fra tutte l'"esicasmo",

l'orazione ripetuta e ritmata, coordinata col respiro e riflessa verso il proprio corpo, cominciarono

ad essere concepite come indispensabili al conseguimento di un fine originale in confronto a quello

dell'ascetismo tradizionale, ossia liberazione dal mondo e comunione col divino.

Obiettivo di esperienze del genere era infatti la ricezione, mediante condivisione di energie

divine autentiche, "increate", di verità di fede, di perfezioni concettuali concernenti Dio e il suo

disegno.

La stessa tradizione monastica mediorientale si era da subito caratterizzata per un tratto di

misticismo, notevolmente più marcato rispetto a quello che nel monachesimo occidentale si

accompagava ad un intenso attivismo caritatevole, culturale e persino economico.

Alla sua base, sin dalle origini, stava un modello d'uomo diverso da quello proposto dai

Padri della Chiesa del territorio occidentale dell'impero, quindi un rapporto tra Dio e creatura

prediletta nell'essenza divergente da quello fondamentale e agostiniano.

Presso i padri d'Oriente si era infatti affermata un'antropologia, tendente ad attribuire

all'individuo, accanto alla sfera sensibile ed intellettiva ed a quella razionale, responsabile della

disciplina etica, una facoltà spirituale tale da consentirgli per via diretta ed intuitiva il

raggiungimento delle verità di fede, delle realtà riguardanti Dio e il suo progetto.

La zona dell'anima in questione esigeva però un momento di purificazione del soggetto dalla

pressione delle passioni terrene e lo conseguiva essenzialmente tramite le pratiche della preghiera.

Nella rinnovata condizione individuale, la facoltà spirituale realizzava il contatto col divino o

meglio con le energie increate di esso, e ne riceveva le suddette verità.

L'uomo dei teologi orientali possedeva dunque un intelletto adeguato alla conoscenza

empirica ed una ragione capace di vagliare i risvolti morali delle vicende e di normalizzare dal

punto di vista etico il comportamento. Ma riusciva ad accedere alle verità di fede non attraverso le

vie di una ragione isolata o coadiuvata dalla fede, bensì tramite l'ascesi.

Con la conseguenza della certezza di apprezzarle nella loro pienezza, senza il rischio di

dover talvolta accettare dei dogmi ultrarazionali.

Così la teoria e la pratica dell'ascetismo si accompagnarono in Oriente al diffondersi del

cristianesimo, finendo anzi per rappresentare lo sfondo culturale su cui esso si sarebbe innestato. La

teologia bizantina previde per esempio il già citato esicasmo, una sorta di preghiera contemplativa,

consistente nella combinazione di orazione ripetitiva e disciplina del respiro.

L'esicasmo divenne una pratica di preghiera ammessa dai cristiani ortodossi soltanto per

opera del teologo bizantino Gregorio Palamàs, monaco ed arcivescovo di Tessalonica in vita, santo

della Chiesa greca dopo la morte. Questi nella prima metà del '300 ne diede una formulazione

16

dottrinale, permettendone l'inserimento fra i generi di preghiera riconosciuti dal magistero ufficiale

ortodosso.

Se passiamo dall'antropologia all'escatologia dei padri orientali, pure nella concezione del

destino finale dell'uomo cogliamo lo stesso tratto mistico, già tipico della loro peculiare nozione di

natura umana.

I teologi orientali avrebbe presto deviato dalla prospettiva agostiniana "amartiocentrica",

imperniata cioè sull'interpretazione della vicenda di Cristo nei termini di un sacrificio

indispensabile ai fini del riscatto dell'uomo dal peccato originale.

Infatti, nella speculazione orientale l'uomo, persino quello della vicenda paradisiaca, in

quanto anche corpo è imperfetto e tende per natura all'errore; inoltre nella condizione terrena egli

eredita non il peccato d'Adamo, ma le conseguenze di esso.

A sua volta Cristo sarebbe allora il Figlio di Dio disceso in terra per insegnargli a vincere la

morte, ad ottenere l'assunzione accanto alla Santissima Trinità, secondo una prospettiva ultima di

divinizzazione, per realizzare la quale Dio si sarebbe ugualmente incarnato, anche se gli uomini non

si fossero fatti bandire dal paradiso.

Dunque, per i dotti orientali, la parabola ideale dell'esistenza umana contemplata dal

progetto divino si identificherebbe nel passaggio da uno stato originario, in cui la tendenza al

peccato sarebbe connaturata all'uomo, ad una situazione di sconfitta di quest'ultimo e di definitiva

convivenza spirituale con il Padre stesso.

L'idea centrale di questa teologia sarebbe allora quella di una sorta di complicazione

prodottasi con il peccato delle origini, lungo la strada maestra della divinizzazione umana. Frutto

del peccato sarebbe stata infatti la morte dell'uomo e la parallela caducità delle realtà terrene,

dunque la tirannia di Satana su una creatura ora avvilita da una condizione precaria, di dolore.

Sono evidenti allora i connotati neoplatonici di quest'impostazione.

Essa infatti concepisce il mondo alla stregua di una realtà inferiore, giocoforza concreta in

quanto ricettacolo degli esemplari possibili, inevitabilmente richiamati dalle perfezioni pensate da

Dio, ben lontana dunque da quel frutto sublime dell'atto creativo di un Dio generoso, immaginato

dagli occidentali.

Inoltre nell'uomo vede l'unica realtà imperfetta, in cui tuttavia il divino progressivamente

dispersosi nella materia possa recuperarsi, se solo egli scelga di affrancarsi da quest'ultima.

E, naturalmente, una cosa risulta quindi la santità nelle confessioni evangeliche e cattoliche,

un'altra nell'ortodossia.

Se infatti un Dio che è pienezza di bene, in virtù della sua stessa bontà è creativo e manifesta

ciò nel progetto universale, e se per giustizia, ma con lacerante dolore ha spostato l'uomo dal

paradiso alla terra, allora la santità è opera caritatevole e culturale, cioè arricchimento di sé, degli

altri, del contesto, in un commovente tentativo di ricreare una condizione con strazio umano e del

cielo medesimo per sempre perduta.

Ma nel considerare il mondo e l'uomo stesso entità di per sé corrotte dall'elemento di materia

e corpo, non c'è altra santità che quella di chi mediante preghiera e ascesi di questi dati si priva e si

fa analogo a Dio, e alle verità supreme, infine, accede.

Ecco perché da sempre l'universo ortodosso, persino negli spiriti più illuminati, del tipo, ad

esempio, di un Dostoevskij, ha sempre visto nell'Occidente la bolgia dell'affarismo e del mito della

ricchezza; ha idealizzato invece un uomo che solo per il necessario alla vita si giovi di un mondo,

cui riservare per il resto disprezzo e il distacco nella preghiera e nel culto della solidarietà.

La prova di tutto ciò è sociale: i popoli ortodossi non conoscono ancora oggi quel ceto

imprenditoriale e capitalistico, che nelle nazioni protestanti, cattoliche e di culto anglicano da

sempre è traino all'economia.

Gran parte di esse, anzi, per decenni, sono crollate nel comunismo e nella sofferenza del

conseguente ateismo.

E a conferma di ciò basta infatti qualche esempio.

17

Subito dopo il fallito colpo di stato reazionario, sovietico, sotto la presidenza Gorbaciov, e

la conseguente presa del potere da parte di Eltsin, già nei primi mesi del '92 iniziò in Russia un

vasto programma di liberalizzazione dei prezzi e del commercio estero; di legalizzazione di

proprietà e imprese nei fatti già private; di privatizzazione del patrimonio dello stato.

Gli effetti di un simile, drastico, ideologico mutamento sistemico furono nell'immediato

catastrofici.

L'inflazione alta, nascosta dalla pianificazione socialista dei prezzi, venne soltanto allo

scoperto e si verificò la rapida concentrazione di tutta la ricchezza nelle mani di pochi.

Infatti l'élite politica ebbe accesso esclusivo ai prodotti primari, quali gas e petrolio, e i

dirigenti finirono per accaparrarsi le aziende di stato, rastrellando anche le azioni cedute

originariamente a dipendenti incapaci o troppo deboli per farle fruttare.

Dal canto loro i banchieri fecero facilmente propri i loro istituti, grazie alla conversione dei

crediti statali nei confronti delle banche in azioni bancarie, dallo stato stesso vendute a prezzi bassi.

In tal modo, sotto il profilo sociale si assistette alla nascita nel paese di un'oligarchia di

plurimiliardari e le disuguglianze del reddito divennero vertiginose.

Sul piano finanziario invece lo stato, privo delle entrate delle aziende più redditizie e con

introiti fiscali inadeguati a pareggiarle, iniziò un periodo ininterrotto di deficit e nel 1998,

nonostante gli aiuti del Fondo Monetario Internazionale e dei paesi europei, scivolò nel default,

poiché incapace di onorare il suo debito con gli acquirenti di titoli di stato.

La ripresa avrebbe comunque fatto capolino già l'anno dopo.

Essa fu dovuta all'arrivo di capitali stranieri, ma soprattutto al consistente rincaro dei prezzi

di gas e petrolio, con poche interruzioni continuo o comunque sempre notevole fino ai giorni nostri.

Ciò consentì più ricchezza ad uno stato, ancora in parte proprietario delle compagnie

petrolifere e del gas, oltre che nel complesso maggiori entrate fiscali.

Quanto al rilancio, ora possibile, dell'economia, provvide Putin, il nuovo presidente della

nazione russa.

Nell'ambito di una complessiva e oculata politica macroeconomica e monetaria, Putin

sviluppò il vecchio progetto di liberalizzazione: svalutò il rublo ai fini del rilancio del commercio

estero; abbassò ulterioremente la tassazione sul lavoro; snellì la burocrazia.

In tal modo, nei periodi successivi la Russia avrebbe attirato investimenti stranieri, fino a

quasi 28 miliardi di dollari l'anno, e avrebbe conosciuto pure uno stimolo degli investimenti e della

domanda interni.

Così inoltre, per tutti gli anni Duemila e col solo freno del biennio di crisi mondiale 2008/9,

nel paese in esame la disoccupazione e la povertà si sarebbero progressivamente abbassate, si

sarebbe formata una consistente classe media ed il PIL sarebbe con costanza cresciuto, fino a punte

annue del 7%.

Ma la gestione Putin assicurò il rilancio di una nazione, anche per via di un cambiamento di

strategia politico-economica in corso d'opera.

A partire dal 2003, infatti, il presidente invertì la marcia liberale e diede inizio ad un

processo di riappropriazione da parte dello stato, forzata, di notevoli quote azionarie di banche e

aziende redditizie già privatizzate, a cominciare dalle compagnie di gas e petrolio.

In effetti, la presenza pubblica nell'industria del petrolio passò in poco tempo dal 20 al 50%,

quella negli istituti di credito giunse quasi al 40%.

La conseguenza di questa nuova linea sarebbe stata la nascita di un'economia e di una

finanza russe doppie, nelle quali la libertà del privato sarebbe rimasta in sostanza garantita solo in

settori non strategici.

Ad oggi, insomma, la Russia è una nazione in cui lo stato è molto forte e presente

nell'industria dell'energia ed in generale in quella pesante; che fonda la sua ricchezza

sull'esportazione di gas e petrolio, nonché di poche altre materie prime, quali il ferro, l'acciaio, il

legno; il cui ceto borghese è tuttora fondamentalmente legato alla gestione del patrimonio dei centri

18

produttivi del vecchio regime.

E, per quel che più ci riguarda, non in grado di offrire ancora un tessuto di piccole e medie

imprese manifatturiere, così da dover per esempio importare dall'Europa circa i 2/3 dei prodotti

finiti di cui necessita, a cominciare da quelli alimentari.

Non dissimile è il caso della Romania.

Negli anni di transito dall'economia pianificata a quella di mercato, il paese in questione

conobbe drastici cali del Pil e delle esportazioni, quindi elevata inflazione.

I governi di allora decisero di privatizzare le aziende di stato, cedendole per un terzo a

singoli, per il resto a società. Quanto alla terra, essa sarebbe dovuta tornare agli eredi o ai

proprietari, cui era stata tolta all'inizio dell'esperienza comunista.

Nei fatti, l'incidenza del privato nel settore industriale sarebbe rimasta molto bassa, mentre i

nuovi proprietari terrieri, che furono infine i vecchi potenti della politica, non riuscirono, vuoi per le

basse possibilità di accesso al credito o la scarsa meccanizzazione o l'incertezza degli stessi titoli

formali di proprietà, a mettere adeguatamente a frutto le terre acquisite.

Ciononostante, fino al biennio '95/'96 l'economia romena crebbe e in quegli anni il Fondo

Monetario Internazionale accordò al paese un prestito di 720 milioni di dollari, con l'obiettivo di