••• APPROFONDIMENTI •••••

VECCHIE E NUOVE “RICETTE” PER CURARE

LA DEPRESSIONE ECONOMICA

di Fabio TITTARELLI

“

Di seguito vengono presentate le proposte che la dottrina economica ha suggerito per affrontare le fasi recessive dell’economia: il liberismo, secondo il quale il

mercato ha in sé la capacità di autoregolarsi; l’intervento pubblico nell’economia, il cui rappresentante più

autorevole è stato John M. Keynes; infine il pareggio di

bilancio, di ispirazione neoliberista, dettato dall’Unione

europea per favorire l’uscita dall’attuale crisi economica.

”

STAGNAZIONE, CRISI, RECESSIONE,

DEPRESSIONE, DEFLAZIONE.

CERCHIAMO DI CHIARIRCI LE IDEE

L’economia di mercato di un dato sistema – sia esso circoscritto a un singolo Paese o

considerato a livello continentale o planetario – notoriamente non presenta, nel tempo, un andamento lineare, ma si caratterizza per un susseguirsi, più o meno regolare,

di periodi di elevata crescita alternati ad altri di segno opposto (decrescita). In breve, l’evoluzione di un sistema economico di libero scambio, o sistema capitalistico

tout court, presenta nel corso del tempo un andamento ciclico.

Molti economisti, in passato, si sono impegnati nell’individuazione della frequenza

della ciclicità economica: taluni hanno indagato i cosiddetti cicli brevi (della durata

di un anno o poco più), altri i cicli medi (quattro, cinque anni), altri ancora hanno

ritenuto possibile che il sistema economico possa subire oscillazioni di lungo periodo (anche per svariati decenni). Ma, indipendentemente dall’esistenza di cicli di

breve, medio o lungo periodo, è un fatto che il sistema capitalistico, così come sinora lo abbiamo considerato e analizzato, può subire, nel corso della sua evoluzione,

fasi alterne. In questa sede ci occuperemo, in particolare, della fase negativa del

ciclo, caratterizzata da un insieme di fattori che rendono

il sistema incapace di assicurare la piena utilizzazione di

tutte le risorse disponibili.

È tuttavia necessario premettere alcune puntualizzazioni in materia, non di ordine puramente terminologico. Si

legge spesso sui quotidiani o si sente spesso discettare,

tra “addetti ai lavori” (economisti, professionisti della

finanza, imprenditori, politici ecc.), di stagnazione, cri­

si, recessione, depressione e così via, ma non sempre si

è concordi nella individuazione dell’esatta condizione

che si sta manifestando nel sistema economico sottoposto ad analisi.

Di massima, si parla di stagnazione economica allorché la ricchezza – tradizionalmente misurata dal Pro­

© 2012 RCS Libri S.p.A. – Tutti i diritti sono riservati

1

••• APPROFONDIMENTI •••••

dotto nazionale lordo (Pnl) o dal Prodotto interno lordo (Pil) – non varia in senso

positivo entro un dato periodo, generalmente un anno. In sostanza, un’economia

si dice stagnante se il tasso di crescita del Pil, da un anno all’altro, è pari a zero.

La stagnazione, però, non necessariamente è riferibile alla fase negativa del ciclo:

è ben possibile, infatti, che un sistema si trovi al culmine di un periodo di crescita

e abbia esaurito, in quel dato momento, la fase propulsiva. Quest’ultima potrebbe

tornare a manifestarsi in un periodo successivo, inducendo una ulteriore crescita

della ricchezza sociale, ovvero potrebbe essere effettivamente l’indizio di una

inversione di tendenza.

Quando, invece, parliamo di crisi economica, ci riferiamo esplicitamente a una fase

negativa del ciclo, nella quale la produzione, il reddito e l’occupazione lavorativa

sono tendenzialmente inferiori ai livelli potenziali. Questa espressione, però, viene

solitamente usata per indicare un periodo di difficoltà temporanea e di modesta entità: si parla di “crisi”, infatti, quando il tasso di variazione del Pil è compreso tra

– 0,1 e – 0,9, ossia è inferiore a un decremento dell’1% rispetto al periodo precedente a quello preso in considerazione.

Allorché, invece, la crisi si manifesta con maggiore intensità e si protrae per un periodo sufficientemente prolungato di tempo, si parla di recessione economica. In tal

caso il Pil fa registrare variazioni negative superiori all’1% per almeno due trimestri

consecutivi.

La fase più negativa (e temuta) del ciclo decrescente dell’economia è la depres­

sione. Essa si caratterizza per tassi persistentemente negativi di variazione del Pil,

accompagnati da ampia disoccupazione lavorativa, riduzione della produzione,

fallimenti di imprese ecc. Pertanto, la recessione economica, se non contrastata

efficacemente e con tempestività, può condurre a una condizione “cronica”, cioè

alla depressione. A giudizio della maggior parte degli economisti, tale condizione

è la peggiore che possa determinarsi in un sistema di mercato, poiché finisce per

impoverire gran parte della popolazione, determina la perdita della coesione sociale, diffonde e consolida il pessimismo circa la possibilità di una ripresa.

C’è, infine, un altro termine che spesso viene utilizzato dagli economisti per indicare la condizione di un sistema che

stia attraversando una fase negativa del ciclo, ed è quello

di deflazione. Tecnicamente la deflazione sarebbe l’opposto

dell’inflazione: come quest’ultima è caratterizzata da un incremento nell’indice generale dei prezzi, la deflazione è data

da un decremento nel livello dei prezzi. Rispetto all’andamento ciclico, se è vero che spesso (ma non sempre, e anzi negli

ultimi decenni assai meno frequentemente) l’inflazione si associa con tassi di crescita sostenuti del Pil, la deflazione costituirebbe uno degli effetti del rallentamento dell’economia,

o della recessione (e, a maggior ragione, della depressione).

Ma questa concezione tende ormai a essere abbandonata, poiché le evidenze empiriche ci dicono, al contrario, che anche in periodi di crisi, di recessione e persino di depressione economica, i prezzi manifestano una spiccata tendenza alla

rigidità al ribasso, ossia difficilmente e/o assai moderatamente si flettono, pur in

presenza di un decremento della produzione, dei consumi, dell’occupazione lavorativa, del reddito globale. Se ne può dedurre, quindi, che esiste una asimmetria

nella dinamica dei prezzi di un’economia capitalistica: quando l’economia “tira”

è facile che i prezzi aumentino, mentre quando ci troviamo sul versante opposto

del ciclo i prezzi sono tendenzialmente stabili o solo mediocremente declinanti,

comunque non in linea con la condizione di criticità del sistema. Ed è persino

possibile che, nonostante la crisi o la recessione in atto, i prezzi di molti beni o

servizi aumentino. La crisi economica, allora, sarà ulteriormente aggravata da

tale andamento: non a caso si è parlato, a questo riguardo, di stagflazione (si veda

la scheda relativa).

© 2012 RCS Libri S.p.A. – Tutti i diritti sono riservati

2

••• APPROFONDIMENTI •••••

scheda

LA STAGFLAZIONE

Con il termine stagflazione (originatosi dalla fusione delle parole stagnazione e in­

flazione) si intende propriamente una condizione (un tempo giudicata “anomala”

dagli studiosi) nella quale, a una situazione recessiva dell’economia e persino di

depressione in senso stretto, caratterizzata da bassi livelli di produzione, di reddito

e di occupazione, si associa un andamento crescente del livello generale dei prezzi.

Ovviamente è possibile che in taluni comparti si manifestino prezzi stabili o in lieve

flessione, ma nel complesso il fronte dei prezzi manifesta variazioni in aumento,

rendendo più critica e, quel che è peggio, meno “governabile” con i tradizionali

strumenti di contrasto, la condizione del sistema.

Per inciso, molti economisti ritengono che la situazione nella quale attualmente si

trovano diversi Paesi europei, a cominciare dal nostro, sia assai prossima a una fenomenologia di tipo stagflazionistico. Infatti, a fronte di una accertata fase recessiva

si registra anche un certo ritmo di incremento dei prezzi, dovuto in gran parte a fattori “esogeni” (come, nel caso dell’Italia, all’aumento del prezzo dei carburanti) o a

condizioni di rigidità del mercato (per esempio, scarsa concorrenza fra le imprese).

L’ATTUALE CONDIZIONE ECONOMICA IN EUROPA.

UNO SGUARDO D’INSIEME

In Europa risiedono circa 500 milioni di persone, e di questi attorno a 250 milioni

fanno parte della cosiddetta popolazione attiva (parte della popolazione che è in

grado, legalmente, di svolgere attività lavorativa: di massima si tratta della fascia di

età compresa fra i 14 e i 65-67 anni). Attualmente il tasso di disoccupazione stimato

da Eurostat (l’Ufficio statistico dell’Unione europea) supera il 10%, il che significa

che più di 25 milioni di cittadini comunitari in età lavorativa risultano forzosamente

disoccupati. Le differenze, poi, all’interno dell’Unione sono consistenti e gravi: si

passa da un tasso di disoccupazione del 4% circa dell’Austria a uno del 6,8% della

Germania, a un tasso di disoccupazione di quasi il 10% dell’Italia per giungere al

19% della Grecia e al 23% della Spagna. Se poi andiamo a disaggregare, sia con

riferimento alle fasce di età, sia rispetto alle diverse aree di ciascun Paese, ci accorgiamo che queste già macroscopiche differenze si accentuano gravemente.

Con riferimento alla composizione per età della popolazione disoccupata in molti

Stati la percentuale dei giovani senza lavoro è decisamente elevata: in media essa si

attesta oltre il 22%, ma in Paesi come la Grecia e la Spagna supera abbondantemente la soglia del 50%. In Italia i giovani senza lavoro sono attualmente oltre il 27%.

Rispetto alle differenze fra aree regionali in ciascuno

Stato, i dati sono ancora più preoccupanti. Mentre, per

esempio, in Italia si va da un 4% della Valle d’Aosta

a un 16% e oltre di diverse regioni meridionali come

la Campania, la Calabria, la Sicilia, in Spagna il record

negativo è segnato dalla regione Andalusia, con oltre

il 30% di popolazione disoccupata (quasi il 60% in età

giovanile!).

Quanto alla produzione del reddito, la condizione recessiva dell’Europa comunitaria è sotto gli occhi di tutti,

con l’unica illustre eccezione della Germania, che tuttora sta facendo registrare tassi – sia pure moderati – di

incremento del suo Pil. Per il resto, tutti i Paesi dell’area

comunitaria (e anche gran parte di quelli extra Ue) sono

in recessione, e alcuni hanno decisamente imboccato il

tunnel della depressione (Grecia in primis).

© 2012 RCS Libri S.p.A. – Tutti i diritti sono riservati

3

••• APPROFONDIMENTI •••••

LA “RICETTA” LIBERISTA PER CURARE

LA DEPRESSIONE ECONOMICA

In questa sede non intendiamo affrontare nello specifico la critica condizione dell’economia mondiale e, in particolare, quella dell’Europa comunitaria (sarà oggetto di

un successivo contributo), ma analizzare le “ricette” che la dottrina economica ha

suggerito per contrastare la condizione recessiva di un’economia, o la condizione

depressionaria che si instaura in alcuni Paesi. La trattazione, pertanto – pur non

trascurando i necessari riferimenti alla realtà odierna – si svolgerà in questa sede su

un piano più teorico, rinviando a una successiva disamina le misure concrete che

l’Unione europea sta approntando per favorire la ripresa economica.

L’orientamento che potremmo definire “liberista”, o neoclassico, per lungo tempo

non ha inteso soffermarsi, se non marginalmente, nell’analisi della recessione e

depressione economica. Dall’affermazione di tale concezione dottrinaria, nella

seconda metà dell’Ottocento, alla prima metà del secolo successivo, sono risultate

del tutto sporadiche le indagini sulle crisi cui può andare soggetto un dato sistema

economico e sui mezzi per farvi fronte. E ciò per un fatto ben definito: i teorici del

libero mercato hanno sempre sostenuto che il sistema concorrenziale è in grado

di assicurare, sempre e comunque, il pieno impiego. In altri termini, il mercato

contiene in sé i necessari meccanismi di adeguamento a qualsiasi “scostamento”

dal trend di massima possibile crescita, e dunque non è necessario approntare

alcuno strumento “esterno al sistema” per correggere eventuali squilibri. È la teo­

ria dell’equilibrio economico generale che i teorici liberisti hanno formulato da

diversi angoli visuali nel corso di almeno un secolo di dominio dottrinario, ma

sempre con il medesimo obiettivo: mostrare la capacità del sistema di “far da sé”

assicurando la completa e ottimale allocazione delle risorse.

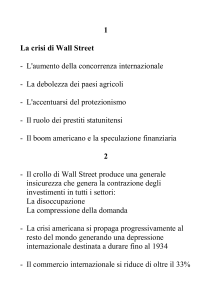

Allorché divampò in tutto il mondo capitalistico la Grande Crisi, o Grande Depres­

sione del 1929, la teoria economica ortodossa si trovò impreparata ad affrontare

quella condizione squilibrata, e ancora per diversi anni gran parte degli studiosi

liberisti si affannò a sostenere che il sistema sarebbe stato in grado di autoregolarsi,

e che poco o nulla andava fatto per assecondare la ripresa economica. Come ben si

sa, quella crisi durò un decennio, e nonostante i massicci interventi pubblici – soprattutto negli Stati Uniti con

il New Deal – per sottrarre il sistema alle secche della

depressione, solo con lo scoppio del secondo conflitto

mondiale si ebbe un’effettiva ripresa, trainata dalla produzione bellica e dal relativo indotto. Come ha sostenuto al riguardo l’economista premio Nobel Peter North:

«Non siamo usciti dalla depressione grazie alla teoria

economica, ne siamo venuti fuori grazie alla Seconda

guerra mondiale» (citato in “Economia e Finanza”, 6

ottobre 2010).

Dalla seconda metà del Novecento gli studiosi fedeli alla

concezione liberista in economia hanno sostanzialmente mantenuto il presupposto (il “dogma”) della capacità

autoregolatrice del mercato, pur nella consapevolezza che il sistema capitalistico va

soggetto a periodiche crisi, considerata anche la sua crescente complessità e la tendenza sempre maggiore alla finanziarizzazione, e dunque al prevalere dell’economia “virtuale” degli strumenti finanziari su quella reale della produzione materiale.

Non sorprende, date queste premesse, che i teorici neoliberisti siano tuttora orientati a “lasciar fare al mercato” e a proporre, a corollario di questa impostazione, la

“ricetta” pura e semplice dell’austerità, che si sostanzia in un drastico ridimensio­

namento della sfera pubblica (considerata la maggiore responsabile delle crisi), nel

conseguente pareggio del bilancio dello Stato e delle amministrazioni locali, nel

contenimento dei salari per favorire le imprese e nell’alleggerimento della pressio­

© 2012 RCS Libri S.p.A. – Tutti i diritti sono riservati

4

••• APPROFONDIMENTI •••••

ne fiscale, specie a favore delle aziende, affinché queste ultime possano investire e

creare occupazione, favorendo per questa via la ripresa.

In sintesi, lo Stato e gli altri enti pubblici devono ritirarsi il più possibile dal mercato

contribuendo così a rendere maggiore la quota di risorse a disposizione dei privati

per investimenti. Si tratta di quella che è stata definita economia dell’offerta, basata essenzialmente sull’iniziativa privata e sul ruolo “accompagnatorio” dello Stato

affinché il mercato sia posto in condizione di svolgere appieno il suo compito di

ottimale allocazione delle risorse disponibili.

LA “RICETTA” INTERVENTISTA PER CURARE

LA DEPRESSIONE ECONOMICA

Nel medesimo periodo storico in cui imperversava la Grande Crisi, si andava maturando in Inghilterra una nuova concezione dell’economia, che abbandonava il

dogma del liberismo puro in direzione di un sistematico (e “salvifico”) intervento

pubblico. Il più insigne rappresentante di questo orientamento dottrinario è stato,

come noto, John Maynard Keynes (1883-1946).

Secondo questo autore, il mercato non è in grado di assicurare la piena occupazione

delle risorse, e ciò non soltanto nelle fasi declinanti del ciclo economico, ma permanentemente, a causa di evidenti “difetti” intrinseci al sistema. In base alla concezione

classica dell’economia, poi assunta a fondamento del “credo” neoclassico, il capitalismo è dominato da una “mano invisibile” che conduce, anche contro la stessa volontà

dei soggetti che vi operano e che mirano (egoisticamente) al loro tornaconto, al benessere dell’intera collettività. Ne deriva la necessità che il mercato sia lasciato libero di

operare, senza alcun intervento correttore esterno (di qui, il concetto di laissez faire).

Keynes dava invece ben altre valutazioni in merito: «Non è vero che gli individui

dispongono per diritto di una “libertà naturale nel loro operare economico”. […] Il

mondo non è governato dall’alto in modo tale da far coincidere sempre l’interesse

privato con quello sociale; né è amministrato quaggiù in modo che i due interessi

coincidano in pratica. Non è corretto dedurre dai principi dell’economia che un “illuminato” interesse particolare operi sempre nell’interesse pubblico. E non è neppure

vero che l’interesse particolare sia in genere illuminato: il più delle volte gli individui

che agiscono in proprio per perseguire fini personali sono troppo ignoranti o troppo

deboli perfino per conseguire questi loro fini» (La fine del “laissez faire”, 1926).

In sostanza, Keynes riteneva che, data la cronica incapacità del sistema di assicurare

la piena utilizzazione di tutte le risorse disponibili (aggravata da una «distribuzione

arbitraria e iniqua delle ricchezze e dei redditi»), lo Stato dovesse intervenire correggendo le inadeguatezze del mercato e garantendo così la tendenza verso l’ottimizzazione delle risorse e l’equità sociale. Ciò, a maggior ragione, doveva avvenire

in periodi di rallentamento dell’economia, di recessione o di depressione. Come

quella che Keynes stesso aveva sotto gli occhi (la sua opera di maggior rilievo, la

Teoria generale, fu pubblicata nel 1936, quando ancora la Grande Crisi stava mettendo a dura prova l’economia planetaria).

Nello specifico, Keynes raccomandava tre linee d’intervento: a) una redistribuzio­

ne del reddito a favore dei ceti meno abbienti per via fiscale (attraverso imposte

sul reddito fortemente progressive ed elevate imposte di successione per colpire i

grandi patrimoni); b) il mantenimento del tasso d’interesse a livelli particolarmente

bassi (per favorire gli investimenti e provocare quella che egli definiva “l’eutanasia

dei rentiers”, cioè la “dolce morte” per quanti non sono produttivi, ma vivono di

rendita); c) un cospicuo, sistematico, penetrante intervento dello Stato nell’econo­

mia (attraverso investimenti pubblici, assunzione diretta di attività produttive ecc.).

In periodi di crisi recessiva queste misure avrebbero consentito di invertire la tendenza negativa. Si trattava, nello specifico, di stimolare la domanda privata (per

esempio, attraverso una politica di sostegno ai meno abbienti, ma anche di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni), di stimolare gli investimenti pri­

© 2012 RCS Libri S.p.A. – Tutti i diritti sono riservati

5

••• APPROFONDIMENTI •••••

vati (rendendo il credito più favorevole con tassi d’interesse particolarmente bassi e

assicurando adeguata liquidità al sistema) e di intraprendere una politica di investi­

menti pubblici, affinché si potesse colmare, con tale strategia, il divario esistente fra

il reddito effettivo che, in quella data fase critica il sistema era in grado di produrre,

e il reddito potenziale, ossia la ricchezza sociale derivante da una piena occupazione delle risorse. In sintesi, Keynes contrapponeva a una “economia dell’offerta” di

stampo neoclassico una economia della domanda, conferendo allo Stato un ruolo

strategico nel perseguimento dell’obiettivo della piena occupazione. Veniva così,

correlativamente, abbattuto il dogma del pareggio del bilancio: lo Stato – in periodi

di rallentamento, recessione e depressione – avrebbe dovuto garantire la necessaria

liquidità al sistema anche favorendo uno scompenso nei conti pubblici, ossia mediante un disavanzo di bilancio (cosiddetto deficit spending), perché ciò avrebbe

consentito al sistema di avere una maggiore “domanda pagante” e, per questa via,

avviare la ripresa economica.

scheda

LA PROPENSIONE AL CONSUMO E L’EFFETTO

MOLTIPLICATIVO DEL REDDITO

Keynes si sofferma ampiamente, nella sua opera di maggior rilievo – Teoria gene­

rale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, 1936 – sul concetto di propen­

sione al consumo e sul conseguente principio del moltiplicatore.

Il grande teorico britannico definisce propensione marginale al consumo il rapporto tra

un incremento del consumo della collettività, o di parte di essa, e l’incremento del reddito che ne sta alla base. In sostanza, poiché secondo Keynes il consumo dipende dal

reddito, l’intensità con cui i consumatori reagiscono a un dato incremento del reddito determina un processo ampliativo del reddito globale (avrà, cioè, un effetto moltiplicativo),

ed esso sarà tanto maggiore quanto più elevata è la propensione al consumo.

Facciamo un semplice esempio. Ipotizziamo che in una data azienda i lavoratori

ottengano un incremento del 10% dei loro salari. Il loro reddito, di conseguenza,

aumenterà della stessa percentuale. Quale destinazione daranno a questo maggior

flusso di ricchezza? Ipotizziamo, a questo riguardo, che la propensione marginale al

consumo di questi lavoratori sia, mediamente, pari a 0,9. Ciò significa che l’incremento di reddito che essi lucrano verrà impiegato, per il 90%, in consumi (e soltanto

per un 10% rimarrà accantonato sotto forma di risparmio). Questa maggiore quota

di consumi genera una domanda aggiuntiva sul mercato dei beni e servizi, che induce le imprese produttrici di tali beni e servizi ad accrescere la loro offerta. A sua

volta, questa spirale “virtuosa” darà luogo a maggior produzione all’ingrosso, e così

via. Se, invece, stimiamo che la propensione al consumo di questi lavoratori sia

pari a 0,8, il reddito globale derivante dal processo moltiplicativo risulterà minore

dell’esempio precedente, in quanto solo 8 unità di reddito aggiuntivo su 10 determineranno sul mercato una domanda incrementale in beni e servizi.

A conclusione di questo processo cumulativo, dunque, il reddito della collettività ne

risulterà un multiplo del livello originario: si sarà ottenuto, in definitiva, un effetto

moltiplicativo del reddito, in funzione diretta del valore della propensione marginale al consumo.

La teorizzazione di cui sopra ha conseguenze di rilievo, come è facile comprendere, sul terreno della politica economica. Poiché, infatti, la propensione al consumo

non assume lo stesso valore con riferimento alle diverse fasce sociali (i lavoratori

dipendenti, per esempio, e ancor più i pensionati – in quanto titolari di redditi più

bassi, che in gran parte vengono destinati al consumo – hanno notoriamente una

propensione al consumo maggiore dei lavoratori autonomi o degli imprenditori),

ne deriva che si potrebbe “dosare” una data decisione di politica economica con lo

scopo di accrescere in una certa misura il reddito globale (più o meno, secondo le

fasce sociali interessate dall’intervento).

© 2012 RCS Libri S.p.A. – Tutti i diritti sono riservati

6

••• APPROFONDIMENTI •••••

LA “RICETTA” DELL’EUROPA PER CURARE L’ATTUALE

CRISI RECESSIVA DELL’ECONOMIA

Molta acqua è passata sotto i ponti, per così dire, dall’epoca in cui Keynes prescriveva il deficit spending, l’eutanasia dei rentiers, imposte fortemente progressive,

massicci interventi pubblici. Oggi sembra “lunare”, questa sua visione, e infatti l’Unione europea, di fronte all’attuale crisi economica, non ha neppure lontanamente

aderito a un “orientamento keynesiano”. Al contrario, la ricetta di Bruxelles, almeno

sino a questo momento, è indirizzata a mantenere saldamente in pareggio i bilanci

pubblici, a ridurre al minimo gli interventi pubblici nel settore privato, ad assecon­

dare il mercato finanziario anziché porre un freno alla speculazione. In definitiva,

la “ricetta” dell’Europa per curare se stessa dal cancro della recessione (e dallo

spettro della depressione incombente) è di tipo chiaramente neoliberista. Come ha

di recente sostenuto a questo riguardo l’economista Giorgio Lunghini: «È un fatto intellettualmente curioso che la teoria economica dominante non abbia nessuna

spiegazione convincente del fenomeno della crisi, il che dovrebbe bastare per farla

abbandonare, ma è politicamente preoccupante che delle crisi si tenti di medicare le

conseguenze ispirandosi alla sua filosofia, che è quella del laissez faire» (Relazione

al confronto organizzato dall’Associazione per il Rinnovamento della Sinistra e

dalla Fondazione Di Vittorio presso il Cnel il 12 luglio 2012 sul tema “La crisi

finanziaria, dai mutui subprime al rischio di crisi per l’euro. Le origini, gli effetti,

le proposte di intervento in Italia, in Europa, nel mondo”).

D’altra parte, la posizione del citato studioso non è solitaria nel criticare la linea

d’intervento della Unione europea per favorire l’uscita dalla crisi, improntata al più

puro teorema liberista: l’economista e premio Nobel Paul Krugman, per esempio,

non perde occasione di bocciare la linea di Bruxelles, indicata senza mezzi termini

come un «trionfo delle idee fallite», e lo storico e filosofo Eric Hobsbawm considera

l’adesione al neoliberismo dei vertici Ue in termini fideistici, definendola «teologia

del libero mercato» (intervista su “L’Espresso”, 10 maggio 2012).

Senza scendere in dettagli che esulano dai contenuti del presente lavoro, possiamo

sintetizzare questa linea con la parola (che infatti è tra le più citate dai media, insieme a quella ossessiva di “spread”) austerità: la “medicina” dei vertici europei per

curare la recessione si risolve, in definitiva, tutta in questo. E a nulla vale, dunque,

che nel 1937 Keynes affermasse perentoriamente, in una lettera al Presidente degli

Stati Uniti dell’epoca, Franklin D. Roosevelt: «il momento giusto per l’austerità di

bilancio è l’espansione, non la recessione».

© 2012 RCS Libri S.p.A. – Tutti i diritti sono riservati

7