UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DIMILANO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE

CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA

Direttore Prof. Dott. A.M. Previtera

Corso di

Valutazione Funzionale

Neuromuscoloscheletrica 1 B

Docente

Ft. CRISTINA LOSA

Fondazione IRCCS Ca’ Granda

Ospedale Policlinico Milano

MOVIMENTO

MOVIMENTO

Interazione tra l’individuo il compito e l’ambiente

(Shumway-Cook e Woollacott 2007)

movimento

task

individual

environment

MOVIMENTO

L’individuo genera un movimento per soddisfare

la richiesta del compito svolto in un ambiente specifico.

L’organizzazione del movimento è determinata quindi da

fattori intrinseci all’individuo, al compito e all’ambiente.

La capacità dell’individuo di soddisfare l’interazione tra

compito e domanda dell’ambiente

determina la capacità funzionale della persona

MOVIMENTO

Fattori che influenzano l’organizzazione del movimento

appartengono

all’individuo interazione tra processi

al compito

interazione tra

all’ambiente

fattori

Cognitivi

Percettivi

Motori/Posturali

Mobilità

Stabiltà

Manipolazione

Regolatori

Non regolatori

CONTROLLO MOTORIO

sistema cognitivo

Percezione

Azione

Sensibilità

percezione interpretazione

concettualizzazione

Rec.perif.

Cortec

aree di elabor.

Corteccia prefrontale Area corticale

Corteccia

Neuroni

sensoriale

sensoriale a più

Aree di associazione supplementare

motoria

motori

1° e 2°

alti livelli nei lobi

a più alti livelli

pianificazione

attivazione

motoria

parietale,occipitale

Gangli della base

e temporale

Cervelletto

esecuzione

Muscoli

Articolaz.

MOVIMENTO

E’ caratterizzato da

Aspetto motorio

Aspetto sensoriale

Aspetto cognitivo

Aspetto percettivo

Aspetto biomeccanico

attività relative alla postura e al compito

attenzione selettiva a stimoli rilevanti

motivazione , capacità di giudizio,

pianificazione e problem-solving

spaziale e visivo

articolazioni, muscoli, allineamento

( Mayston 1999)

MOVIMENTO

Organizzazione del movimento

Le risposte motorie possono essere

Movimenti riflessi

risposte involontarie ,coordinate , proporzionali

allo stimolo

Movimenti ritmici

l’inizio e la fine del movimento sono volontari

Aggiustamenti posturali sono soggetti ad un controllo a feeddback e a

feedforword

Movimenti volontari

sono diretti ad uno scopo ,sensibili all’esperienza,

sono soggetti ad un controllo a feedback e a

feedforword

CONTROLLO MOTORIO

Una teoria del controllo motorio è un gruppo di idee astratte

circa la natura e il controllo del movimento.

Nella storia :

_ Sherrington e la Teoria dei Riflessi (inizi del 1900)

_Jackson e la Teoria Gerarchica (inizi del 1900)

_N. Bernstein e la Teoria dei sistemi o cibernetica (1967)

_Mulder e Hochstenbach e la Teoria dei Sistemi (2001)

CONTROLLO MOTORIO

Abilità del S.N.C. nel regolare o dirigere

i meccanismi essenziali al movimento.

• Interazione tra sistemi percettivi , motori e cognitivi.

• In ciascun sistema molti livelli di elaborazione

• coinvolgimento di molte strutture cerebrali organizzate in modo

gerarchico e in parallelo

CONTROLLO MOTORIO

• Il SNC ha un organizzazione gerarchica e in parallelo

Gli alti livelli di controllo influenzano non solo quelli inferiori ma

possono agire indipendentemente e direttamente sui motoneuroni

spinali.

La combinazione di controllo gerarchico e in parallelo permette la

sovrapposizione di funzioni cosi che un sistema è capace di sostituirsi

ad un altro quando le condizioni dell’ambiente o del compito le esigono

CONTROLLO MOTORIO

FUNZIONI STRUTTURE CEREBRALI

I processi alla base del controllo motorio includono strutture

• Midollo spinale

• Tronco cerebrale

• Cervelletto

• Talamo

• Gangli della base

• Corteccia Cerebrale

CONTROLLO MOTORIO

FUNZIONI STRUTTURE CEREBRALI

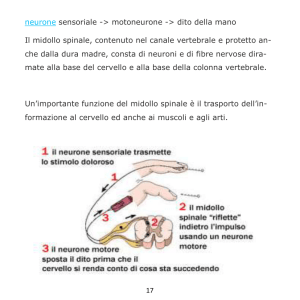

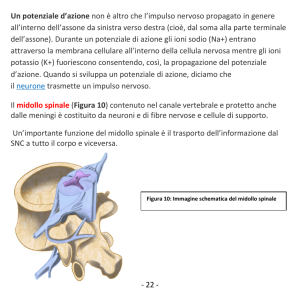

Midollo spinale

•

Funzione di controllo a » cancello»

•

Ricezione iniziale ed elaborazione delle informazioni

somatosensoriali e trasmissione dei segnali dal cervello ai

neuroni che direttamente controllano il movimento

•

Controllo riflesso e volontario della postura e del movimento

attraverso i motoneuroni

Si tratta di una organizzazione di riflessi, risposte stereotipate a stimoli

sensoriali, schemi base di flessione ed estensione dei muscoli coinvolti nei

movimenti degli arti inferiori(Kicking e Locomozione)

(Kandell2000,Amaral 2000)

CONTROLLO MOTORIO

FUNZIONI STRUTTURE CEREBRALI

CPG generatori di pattern centrali

Reti neurali nel midollo spinale capaci di produrre movimenti ritmici senza uno sforzo

cosciente e senza l’aiuto di un feedback afferente(MacKay-Lyons,2002)

Forniscono un’attività automatica che coordina le due metà del corpo

Sono schemi motori elaborati ,prodotti attraverso circuiti prefissati

Sono attivati per operare al momento opportuno e aggiustati in base alle richieste posturali

o ambientali attraverso feedback a livello spinale e mesencefalico .

CPG separati controllano ciascuno degli arti .Sono collegati tra loro attraverso una rete

interneuronale. Gli interneuroni sono fibre propriospinali lunghe che coordinano il lato

destro e sinistro del corpo durante la deambulazione e l’interscambio ritmico tra i due lati

con funzione di pace-maker.

Sono nella loro forma originaria indipendenti dalle informazioni somatosensoriali tuttavia il

feedback somato sensoriale è essenziale per modificare i programmi motori dei CPG

generati per facilitare costanti adattamenti all’ambiente.

CONTROLLO MOTORIO

FUNZIONI STRUTTURE CEREBRALI

•

•

•

•

•

TRONCO ENCEFALICO(midollo allungato- ponte -mesencefalo )

Vie ascendenti e discendenti che trasmettono informazioni sensoriali e

motorie alle altri parti del SNC

Riceve input somato sensoriali dalla pelle e dai muscoli del capo e inputs

dai sistemi vestibolare e visivo

Tutti i sistemi discendenti motori eccetto il tratto cortico spinale originano

nel tronco encefalico

Nuclei coinvolti nel controllo posturale(Sistema vestibolare influenza i

muscoli assiali profondi del tronco e prossimali degli arti) e nel cammino

Formazione reticolare(integra l’informazione sensoriale e corticale,regola

l’attività motoria ,modula le informazioni nocicettive/dolore)

CONTROLLO MOTORIO

FUNZIONE STRUTTURE CEREBRALI

Sostanza reticolare

• Sistema di integrazione(attiva sia i livelli più alti che quelli più bassi)

• Invia proiezioni al talamo, alla corteccia, al cervelletto e al midollo

spinale

• Riceve connessioni afferenti dalla maggior parte dei recettori, dal

cervelletto, dalla corteccia, dai gangli della base e da impulsi

vestibolari

• Eccita ed inibisce l’attività

• Collabora con i sistemi all’interno del SNC

• Ha un ruolo nel movimento prossimale e distale

CONTROLLO MOTORIO

FUNZIONE STRUTTURE CEREBRALI

Cervelletto

•

•

•

•

•

•

•

•

Riceve input dal midollo spinale(riceve feedback circa il movimento)

Riceve input dalla corteccia cerebrale(riceve informazioni sulla

programmazione del movimento)

Invia outputs al tronco encefalico

Ha la funzione di aggiustare le nostre risposte motorie confrontando gli

autputs di programmazione con i segnali sensoriali e di correggere il

movimento se si allontana dalla traiettoria programmata

Ruolo essenziale in relazione al controllo posturale dinamico

Modula la forza e l’ampiezza del movimento

E’ coinvolto nell’apprendimento motorio (passaggio di attività rilevanti e stop a

a quelle non rilevanti )

Controllo dei CPG midollari

CONTROLLO MOTORIO

FUNZIONE STRUTTURE CEREBRALI

•

•

•

•

•

Talamo

Agisce da filtro per la corteccia cerebrale orientando l’attenzione verso

informazioni importanti attraverso la regolazione del flusso di informazioni

verso la corteccia e in questo modo regola il livello di attività dei neuroni

corticali

Elabora la maggior parte delle informazioni che arrivano alla

corteccia dal midollo spinale, dai gangli della base ,dal cervelletto e dal

tronco encefalico

Elabora informazioni emotive e mnesiche

Integra differenti tipi di informazioni(ex. informazioni tattili e visive)

Regola la coscienza , la vigilanza e l’attenzione

CONTROLLO MOTORIO

FUNZIONE STRUTTURE CEREBRALI

Gangli della base

Hanno profondi effetti sul movimento ma non hanno autput diretti su LMN

• (I) aree mot .talamo (F)Cort.Mot.UMN,(F) tratto cortico spinale ,(F) LMN.

Movimento volontario

• (I)nucleo VL peduncolo pontino,(I)tratto reticolospinale, (F)LMN muscoli

posturali e dei cingoli(quindi tono posturale )

• (I)regione locomotoria del midbrain,(F) tratti reticolospinali, (F)stepping

pattern generator,(F) LMN locomozione

• Alcune funzioni dei gangli della base coinvolgono aspetti cognitivi del

controllo motorio come la pianificazione delle strategie motorie

CONTROLLO MOTORIO

FUNZIONE STRUTTURE CEREBRALI

Corteccia Cerebrale

Composta da diverse aree che sono specializzate per mettere in atto una varietà di

funzioni. Sulla base delle loro funzioni si identificano 5 categorie di corteccia

- Corteccia sensitiva primaria: discrimina tra differenti intensità e

qualità delle informazioni sensoriali

- Corteccia sensitiva secondaria : esegue un’analisi più complessa della sensazione

- Aree di programmazione motoria : organizzano i movimenti

- Corteccia motoria primaria : Provvede al controllo discendente dell’autput

motorio

- Corteccia di associazione : comportamento, emozioni e memoria,percezione

CONTROLLO MOTORIO

FUNZIONE STRUTTURE CEREBRALI

Corteccia cerebrale

Le differenti aree hanno una rete di contatti reciproci e con altre parti

del SNC

Aree parietale e premotorie sono coinvolte nell’identificazione

delle traiettorie spaziali,scegliendo un percorso di azione e

programmando il movimento

Aree premotorie inviano autputs alla corteccia motoria

Area motoria invia questi comandi al tronco encefalico e al

midollo spinale attraverso il tratto cortico spinale e al sistema cortico

bulbare

SISTEMA MOTORIO

Sistemi motori discendenti

I motoneuroni superiori UMN forniscono tutti i segnali che provengono

dal cervello (corteccia e tronco encefalico ) ai motoneuroni inferiori

LMN(alpha e gamma nel midollo spinale),agli inter neuroni nel tronco

encefalico e nel midollo spinale.

SISTEMA MOTORI0

Sistemi motori discendenti

SISTEMI VENTROMEDIALI

SISTEMI DORSOLATERALI

CORTICO RETICOLO SPINALE

CORTICO SPINALE LATERALE

TRATTO RETICOLO SPINALE

RUBRO SPINALE

CORTICO SPINALE VENTRALE

TETTO SPINALE E INTERSTIZIO SPINALE

VESTIBOLO SPINALE

SISTEMA MOTORIO

SISTEMI VENTROMEDIALI

SISTEMA CORTICO RETICOLO SPINALE (CRSS)

Ha origine principalmente dalla CMP e da M1 e termina bilateralmente

alla Formazione Reticolare Ponto Midollare

Innerva muscoli prossimali e assiali

Coinvolto nel controllo posturale e nella locomozione

SISTEMA MOTORIO

SISTEMI VENTROMEDIALI

TRATTO RETICOLO SPINALE

E’il più grande sistema discendente con 18 milioni di fibre su ogni lato

Le vie discendenti reticolo spinali originano nella formazione reticolare che è

un insieme di nuclei che corrono lungo l’intera lunghezza dell’encefalo.

Facilitano bilateralmente i LMN che innervano i muscoli posturali e quelli

deputati al movimento grossolano degli arti

I neuroni del tratto reticolospinale sono coinvolti negli aggiustamenti

posturali anticipatori

I neuroni del tratto reticolospinale sono influenzati dalla corteccia cerebrale

e dal cervelletto e dagli input sensoriali che arrivano alla formazione

reticolare

VIA MEDIALE PONTINA

VIA LATERALE MIDOLLARE

ipsilaterale

Ipsilaterale e controlaterale

Eccita muscoli estensori assiali

Eccita i muscoli estensori degli AAII per mantenere

l’appoggio

Eccita e inibisce bilateralmente gli estensori prossimali

degli arti

Rinforza l’attività del tratto vestibolo

spinale(equilibrio)

Ha un ruolo nell’inizio della deambulazione

(Yeo et al,2012,Felten&Shetty,2009)

SISTEMA MOTORIO

SISTEMI VENTROMEDIALI

•

•

•

•

FORMAZIONE RETICOLO PONTO MIDOLLARE

Coordinazione di postura e movimento

Potrebbe influenzare l’attività muscolare in tutti i livelli del midollo spinale

sia ipsilateralmente che controlateralmente(Schepens &Drew,2006)

E’ un luogo di integrazioni di segnali corticali e sottocorticali che assicurano

che le risposte posturali siano regolate nel tempo e in ampiezza rispetto al

movimento pianificato(Schepens & Drew 2004)

Il segnale dalla corteccia motoria è amplificato nella FRPM per produrre un

segnale più estensivo durante i pAPA ed assicurare una risposta coordinata

in tutti e quattro gli arti(Yakovenko & Drew,2009)

Il segnale dalla corteccia motoria alla FRPM assicura una risposta

coordinata all’interno di qualsiasi arto. Assicura l’attivazione appropriata

dei muscoli (Yakovenko & Drew,2009)

SISTEMA MOTORIO

SISTEMI VENTROMEDIALI

SISTEMA VESTIBOLO SPINALE

Ha la funzione di mantenere la postura in modo automatico .E’ veloce

nell’attivazione ,produce una risposta non corticale rispetto alla gravità

ma controllata solo dal cervelletto

Un aumento dell’attività nel tratto vestibolo spinale sembra sia

responsabile della postura del braccio in flessione dopo stroke

SISTEMA MOTORIO

SISTEMI VENTROMEDIALI

Tratto vestibolo spinale mediale

riceve informazioni circa la posizione e i movimenti del capo

dall’apparato vestibolare ed eccita bilateralmente i motoneuroni

del collo

Tratto vestibolo spinale laterale

Eccita ipsi - lateralmente i motoneuroni dei muscoli estensori e

inibisce quelli dei muscoli flessori

In stazione eretta mantiene il centro di gravità nella base di appoggio e risponde a

destabilizzazioni lievi .

Eccita i muscoli degli occhi per produrre il riflesso vestibolo oculare che consente di

mantenere il capo fermo e guardare di lato o occhi fermi e girare il capo

SISTEMA MOTORIO

SISTEMI VENTROMEDIALI

TRATTO TETTOSPINALE E INTERSTIZIO SPINALE

Originano dal collicolo superiore e dal nucleo interstiziale di Cajal

Discendono bilateralmente ,influenzano i muscoli del capo e del collo e

degli occhi

Contribuiscono alla stabilità cervicale

Eccitano la muscolatura assiale del tronco coinvolta nei movimenti di

rotazione

(Felten &Shetty,2009;Ruhland &Van Kan 2003)

SISTEMA MOTORIO

SISTEMI VENTROMEDIALI

TRATTO CORTICO SPINALE VENTRALE

Origina dai neuroni pre motori dell’area 6 e 4 che controllano collo e

tronco

I neuroni di questo tratto proiettano ipsi - lateralmente e contro lateralmente nel midollo spinale

Inviano rami collaterali alle vie mediali del tronco dell’encefalo

Eccitano la muscolatura assiale del tronco ,la muscolatura dei cingoli

SISTEMA MOTORIO

SISTEMI DORSOLATERALI

• Circa un milione di fibre provenienti dalla corteccia motoria primaria

che raggiungono la parte dorsolaterale del midollo spinale

• Hanno la funzione di controllare i movimenti degli arti diretti ad uno

scopo di raggiungimento e manipolazione

• Sono responsabili del FRAZIONAMENTO , dell’abilità di attivare singoli

muscoli indipendentemente dall’attivazione degli altri (mano)

• Influenzano motoneuroni per i muscoli distali

• Sono coinvolte nella capacità dell’uso indipendente delle estremità,

particolarmente della mano.

SISTEMA MOTORIO

SISTEMI DORSOLATERALI

•

•

•

•

•

•

•

TRATTO CORTICO SPINALE LATERALE

Origina da due aree motorie 4 e 6 e da tre aree sensitive 3,2,1.

Decussa nelle piramidi ma il 10%delle fibre proietta IPSILATERALMENTE

Controlla il movimento degli arti e delle singole dita

Modifica la quantità e il tipo di informazioni sensoriali ascendenti

Inizia , finisce e modifica l’attività dei CPG

In cooperazione con il cervelletto controlla la velocità, la precisione e la

destrezza della mano

Contribuisce alla produzione degli APA precedente ai movimenti di

reaching e coordinazione multiarticolare tra gli arti durante il reaching

SISTEMA MOTORIO

SISTEMI DORSO LATERALI

TRATTO CORTICO SPINALE LATERALE

• 10%/20% delle fibre del tratto corticospinale sono mono sinaptiche ,

solo eccitatorie ed innervano direttamente i muscoli della mano

• 50% terminano a livello cervicale (attivano arto superiore e mano

• 20% terminano nel torace per la stabilità toraco scapolare

• 30% terminano a livello del midollo lombosacrale

SISTEMI DORSOLATERALI

TRATTO RUBRO SPINALE

• Dal Nucleo rosso al midollo spinale

• Ha molte connessioni con il cervelletto,l’0liva inferiore e il sistema

reticolare

• E’ molto attivo nell’apprendimento motorio per l’arto superiore

SISTEMI DISCENDENTI

• SISTEMA CORTICO RETICOLO SPINALE

Ternina bilateralmente

Innerva i muscoli assiali prossimali

E’ coinvolto nel controllo posturale

E’ coinvolto nella locomozione

SISTEMI DISCENDENTI

• S.CORTICOSPINALE PONTINO

Ipsilaterale

Eccitatorio muscolatura assiale

estensoria

Rinforza l’azione del S.Vestibolo

spinale

• S.CORTICO SPINALE BULBARE

Ipsilaterale

Controlaterale

Inizia il cammino attraverso i CPG

SISTEMI DISCENDENTI

• SISTEMA VESTIBOLO SPINALE

Eccita i motoneuroni estensori ipsilaterali

Mantiene la postura eretta

Un aumento dell’eccitabilità delle vie vestibolospinali dopo stroke

potrebbe portare alla postura a braccio flesso durante il cammino

SISTEMI DISCENDENTI

• S.TETTO SPINALE

Discende controlaterlmente

Riceve input dalla retina

Innerva i muscoli prossimali del

collo e degli Arti Superiori

• S.INTERSTIZIO SPINALE

Decorre ipsilaterlmente

Innerva la muscolatura assiale del

tronco coinvolta nei movimenti di

rotazione

SISTEMI DISCENDENTI

• S.VENTRO MEDIALI

Pattern di attivazione muscolare

complessi

Gruppi muscolari:

Estensori prossimali e muscoli

posturali sotto un controllo

afferente.

Muscoli antigravitari: estensori arti

inferiori/flessori arti superiori

• S.LATERALI

Collegamento diretto cortico alfamotoneuroni

Gruppi muscolari:

Principalmente arti superiori

Principalmente distali

Principalmente flessori

PLASTICITA’ MUSCOLARE

PLASTICITA MUSCOLARE

• Le fibre muscolari hanno la possibilità di modificare il loro tipo di fibra in

relazione all’uso : plasticità muscolare che è una base importante per

l’adattamento fisiologico all’ambiente esterno, ogni aspetto strutturale del

muscolo ha un potenziale di cambiamento se opportunamente stimolato

(Dietz 1992; Pette 1998; Mercier et al. 1999; Lieber 2002) .

• I muscoli possono essere condizionati o decondizionati secondo le richieste

a cui il muscolo è sottoposto. Il disuso produce deperimento e atrofia

(Mercier et al. 1999; Lieber 2002).

• L’inattività in una posizione accorciata produce un aumento di tessuto

connettivo, un aumento nella rigidità e nella resistenza allo stiramento

passivo (Williams & Goldspink 1973).

SISTEMA SENSORIALE PERCETTIVO

La somato sensazione contribuisce a rendere morbido e accurato il

movimento, a prevenire o minimizzare un danno e a farci comprendere il

mondo

La sensazione è interdipendente con una normale performance motoria

• L’input sensoriale serve come stimolo per i movimenti riflessi organizzati a

livello del midollo spinale.

• Modula l’autput del movimento che risulta dall’attività dei GPG.

• Modula movimenti che risultano dal comando proveniente da centri

superiori.

Sistema sensoriale percettivo

• La sensibilità è spesso usata per preparare il movimento oltre ad

essere necessaria durante e dopo .(feedforward e feedback)

• L’informazione propriocettiva è analizzata per pianificare il

movimento coordinato di più articolazioni

• L’informazione vestibolare è necessaria per l’equilibrio

• L’informazione somato sensoriale è importante durante

l’apprendimento motorio

Sistema Sensoriale Percettivo

• Le informazioni sensoriali originano da

• Sistema somato sensoriale (Midollo spinale Vie ascendenti)

• Sistema vestibolare

• Sistema visivo

• Sistema uditivo

le informazioni prevalentemente arrivano dal midollo spinale, il 90%

non raggiungono la percezione cosciente e non sono testabili .Ciò non

significa che la persona non sente , solo non è consapevole

SISTEMA SENSORIALE

• SCHEMA CORPOREO

E’ la rappresentazione interna della postura del corpo e comprende

-la geometria del corpo

-la cinetica

-l’orientamento rispetto alla gravità

E’il risultato finale di un processo di integrazione multisensoriale fra

differenti modalità sensitive di rapprentazioni di parti del corpo.IL talamo

ha il ruolo di mantenere questa rappresentazione interna (Maravita)

Il modello posturale è alla base del movimento .Conoscendo la posizione

delle parti del corpo possiamo sapere

CHE COSA,QUANDO,COME DOBBIAMO MUOVERCI

SISTEMA SENSORIALE

SCHEMA CORPOREO è sostenuto da

afferenze muscolari (propriocettive) cervelletto

afferenze cutanee schema corporeo corticale

afferenze articolari

afferenze vestibolare

afferenze visione

gravicettori(verticalità)

SISTEMA SOMATO SENSORIALE

• Tutte le vie che portano informazioni somato sensoriali (pelle e

muscoli )mostrano simili arrangiamenti anatomici

recettore periferico

generazione del potenziale d’azione nell’assone periferico

corpo nel ganglio radice dorsale

assone prossimale al midollo spinale

salita attraverso gli assoni a varie regioni del cervello

SISTEMA SOMATO SENSORIALE

RECETTORI PERIFERICI

Fusi muscolari organi recettoriali specializzati che si trovano tra le

fibre muscolari (in parallelo nei muscoli scheletrici) Informano il SNC

circa la lunghezza del muscolo, sui cambiamenti di lunghezza e sulla

velocita di cambiamento .

Sono formati da fibre muscolari ,terminazioni sensoriali e terminazioni

motorie

SISTEMA SOMATOSENSORIALE

OTG rilevano la tensione nei tendini .Rispondono alla tensione

esercitata sia da una contrazione attiva che da uno stiramento passivo.

Sono propriocettori. Forniscono il senso di posizione dell’arto.

Le informazioni vengono inviate al midollo spinale, cervelletto e

corteccia

Recettori articolari rispondono ad una deformazione meccanica della

capsula e dei legamenti

SISTEMA SOMATO SENSORIALE

• Recettori cutanei (Ruffini, dischi di Merkel, corpuscoli diMeissner,

corpuscoli di Pacini) sono meccanorecettori. Localizzati nel derma e

nell’epiderma. Si possono adattare allo stimolo sia rapidamente che

lentamente. Rispondono sia al tocco passivo che attivo.

La maggior quantità di recettori cutanei è nella mano

• Terminazioni Libere sono molto dense sui polpastrelli e controllano

l’attività dei flessori dell’avambraccio

• Gravicettori partono dalle viscere del tronco e raggiungono il talamo e

l’area parietale .Sensibili alla variazione della pressione

intraaddominale.Sono necessari per percepire l’orientamento del corpo in

relazione alla gravità (Karnat 2001 )

SISTEMA SOMATO SENSORIALE

VIE ASCENDENTI

• VIE ASCENDENTI ALLA CORTECCIA

Sistema lemniscale o dorsale

Sistema anterolaterale

• VIE ASCENDENTI AL CERVELLETTO

Tratto spino cerebellare dorsale e ventrale

Tratto rostro spino cerebellare

Tratto cuneo cerebellare

SISTEMA SOMATO SENSORIALE

VIE ASCENDENTI ALLA CORTECCIA

• SISTEMA LEMNISCALE

• senso tattile discriminativo, vibratorio e senso di posizione cosciente

• le fibre che inviano informazioni relative agli ARTI INFERIORI

prendono il nome di FASCICOLO GRACILE

• le fibre che inviano informazioni circa gli ARTI SUPERIORI prendono

il nome di FASCICOLO CUNEATO

• Decussano presso il lemnisco mediale, vanno al nucleo VPL del

Talamo e alle aree della corteccia somato sensitiva primaria e

secondaria

SISTEMA SOMATO SENSORIALE

VIE ASCENDENTI ALLA CORTECCIA

SISTEMA ANTEROLATERALE

tratto spinotalamico

tratto spinoreticolare

tratto spinomesencefalico

tratto spinotettale

tratto spinoipotalamico

Trasportano sensazioni dolorifiche, temperatura, pressione, tatto non

discriminativo e alcune sensazioni propriocettive.

SISTEMA SOMATO SENSORIALE

VIE ASCENDENTI AL CERVELLETTO

Vie somato sensoriali alla corteccia del cervelletto

- posteriore

- anteriore

- rostrale

• Trasportano primariamente informazioni PROPRIOCETTIVE e POSTURALI

(ma anche dolore e pressione )

• Informazioni non coscienti usate per gli aggiustamenti non coscienti del

movimento e della postura

SISTEMA SOMATO SENSORIALE

VIE ASCENDENTI AL CERVELLETTO

Tratto spino cerebellare dorsale (posteriore)

• informazioni dal tronco inferiore e dall’arto inferiore IPSILATERALE

circa la coordinazione dei movimenti dei muscoli degli arti inferiori e della

postura

Tratto spino cerebellare ventrale ( anteriore )

•

informazioni provenienti dal midollo spinale toraco-lombare

CONTROLARETALE

•

Sinapsi nel tronco encefalico e raggiungono il cervelletto.

Molte fibre re-incrociano prima di arrivare al cervelletto cosi che ciascuna parte del

cervelletto riceve informazioni da tutte due le parti della parte inferiore del corpo

SISTEMA SOMATO SENSORIALE

VIE ASCENDENTI AL CERVELLETTO

I tratti spino cerebellare ventrale e dorsale mandano informazioni

somato sensitive principalmente dagli arti inferiori attraverso recettori

cutanei, fusi , OTG

Entrambi servono a modulare ritmicamente il ciclo del passo

Le informazioni afferenti dai recettori dell’arto sono processate per

dare una rappresentazione globale dei parametri dell’arto inferiore

piuttosto che una rappresentazione muscolo per muscolo(Bosco e

Poppele 2001)

SISTEMA SOMATO SENSORIALE

VIE ASCENDENTI AL CERVELLETTO

Tratto rostro spino cerebellare

trasmette informazioni dal midollo spinale cervicale al cervelletto

ipsilaterale.

SISTEMA SOMATO SENSORIALE

VIE ASCENDENTI AL CERVELLETTO

Tratto cuneo cerebellare

gangli radici dorsali trasmettono informazioni alle cellule nel

nucleo cuneato che mandano i loro assoni al cervelletto

IPSILATERALE e trasmettono informazioni PROPRIOCETTIVE dal

braccio e dal collo al cervelletto per coordinare i movimenti della

testa e arto superiore

CONTROLLO SENSORIALE

• Le informazioni sensitive sono usate dalla corteccia sensomotoria e dal

cervelletto e passano attraverso il talamo.

• Importanza delle PROIEZIONI DISCENDENTI dalla

corteccia somatosensitiva

dal nucleo magno del rafe

dalla formazione reticolare pontina

al talamo, al nucleo di relay somato sensitivo del tronco encefalico e del midollo

spinale

Le proiezioni discendenti modulano il flusso ascendente delle informazioni

sensoriali per far passare quelle informazioni che sono veramente importanti

SISTEMA VISIVO

Il Sistema Visivo fornisce

• La vista per il riconoscimento e la localizzazione degli oggetti e

determinare il loro movimento

• La vista ci dà informazioni circa la posizione del nostro corpo nello

spazio, le relazioni tra le parti del corpo

• Il controllo dei movimenti oculari

• Ruolo importante nel controllo posturale e nei movimenti degli arti

SISTEMA VISIVO

• La corteccia riceve tantissime informazioni visive

• Due tipi di visione :

Visione centrale orientata alle attività di raggiungimento e di

afferramento. Situata nella corteccia visiva. Associata ai compiti per la

mano.

Visione periferica serve all’equilibrio, alla stabilizzazione dello

sguardo, alle abilità di orientamento e all’ orientamento della

linea mediana . Situata nel collicolo superiore. Comprende tutto

quello che ci arrriva dai lati in modo da poterlo evitare.

Usare solo la visione centrale produce più flessione, previene la capacità di trasferire il

carico, perdita di equilibrio

SISTEMA UDITIVO

• Ruolo fondamentale nell’equilibrio e nell’orientamento spaziale

• Sistema uditivo è situato fuori dal cervello

• Enormi vie dirette al cervelletto e alla corteccia

SISTEMA VESTIBOLARE

• E’un sistema più reattivo che proattivo , ascolta costantemente le

informazioni dei recettori sensoriali.

• I recettori sensoriali rispondono a

accellerazione lineare (otoliti)

accellerazione angolare(canali semicircolari)

• Dai nuclei vestibolari gli input vanno direttamente al cervelletto(lobo

flocculonodulare)

SISTEMA SENSORIALE

• Gli input sensitivi

-collaborano a mantenere e riattualizzare lo schema corporeo

-gli imput afferenti dai propriocettori dei muscoli contribui

scono alla rappresentazione interna della cinematica corporea

-gli OTG degli estensori sono uno dei principali input per

verificare l’asse in relazione alla gravità

PERCEZIONE

Integrazione di impressioni sensoriali in

informazioni psicologicamente significative.

PERCEZIONE

Include meccanismi sensoriali e processi a livelli più alti che

aggiungono interpretazione e significato alle informazioni afferenti in

arrivo .

E’ un processo attivo che richiede interazione tra il cervello, il corpo e

l’ambiente.

Coinvolge la memoria di esperienze passate, la motivazione, le

aspettative ,la selezione di informazioni sensoriali e la ricerca attiva di

informazioni sensoriali .

PERCEZIONE

• AREA SENSITIVA PRIMARIA: discrimina tra differenti intensità e qualità delle

informazioni sensoriali.

• AREA SECONDARIA somato SENSORIALE: integra informazioni tattili e

propriocettive ottenute dalla manipolazione degli oggetti

Stereognosi : compara le informazioni somatosensoriali provenienti dagli

oggetti con la memoria di altri oggetti.

• AREE ASSOCIATIVE CEREBRALI : area associativa parieto temporale( area di

wernicke) relazioni spaziali immagine del corpo e pianificazione del

movimento

• TALAMO : è un filtro selettivo per la corteccia cerebrale regolandone il

flusso di informazioni , integra differenti tipi di informazioni (tatto e vista)

CONTROLLO POSTURALE

L’abilità di controllare la posizione del nostro corpo nello spazio

contro la forza di gravità usando i meccanismi appropriati per mantenere

l’equilibrio (Horak-Macpherson 1996 )

Gli obiettivi funzionali del controllo posturale sono

mantenere l’orientamento

mantenere la stabilità

CONTROLLO POSTURALE

L’Orientamento è la capacità di mantenere un’appropriata relazione

tra i segmenti corporei e tra il corpo e l’ambiente per eseguire un

compito (verticalità)

La Stabilità è la capacità di controllare il centro di massa COM in

relazione alla base di appoggio

CONTROLLO POSTURALE

La stabilità posturale è definita come l’abilità a mantenere la proiezione del

COM entro limiti di stabilità, confini entro cui è possibile mantenere la

stabilità senza dover cambiare la base d’appoggio. (Shumway - Cook and Woollacott ,2001)

Non sono limiti fissi ,dipendono dal compito, e dalla velocita della

perturbazione ,dalla paura di cadere e dalla percezione di sicurezza

L’ orientamento posturale è la possibilità di stabilire un orientamento

verticale per contrastare la forza di gravità .E’ dato da un allineamento

attivo del tronco e del capo rispetto alla gravità ,le superfici d’appoggio ,la

visione e i riferimenti interni.

CONTROLLO POSTURALE

Emerge dall’interazione tra individuo,compito e ambiente

task

individual

environmet

CONTROLLO POSTURALE

Ogni compito ha una componente di stabilità e una di orientamento.

In ciascun compito può esserci più domanda di stabilità rispetto a

quella di orientamento e viceversa.

La richiesta di controllo posturale varia rispetto al compito

(Horak&Macpherson,1996,Shumway cook& McCollum 1990)

CONTROLLO POSTURALE

Non è regolato da un singolo sistema ma emerge dall’interazione di più

sistemi che lavorano insieme

Muscoloscheletrico

Nervoso - Sensoriale

Processi ad alti livelli che assicurano gli aspetti anticipatori ed

adattativi del controllo posturale

CONTROLLO POSTURALE

Sistemi motori sottostanti il controllo posturale

• Sistemi di pianificazione (corteccia motoria e frontale)

• Sistemi di coordinazione (tronco encefalico e spinali )

• Sistemi di generazione di forza e di movimento ( moto neuroni e

muscoli)

CONTROLLO POSTURALE

Strutture cerebrali che controllano la stabilità e l’orientamento

• Sembra che la stabilità posturale non sia organizzata a livello spinale

(Macpherson et al.1997,Macpherson & Fung 1999 )

• Nuclei del tronco encefalico sono attivi nella regolazione del tono

posturale ,integrano informazioni sensitive necessarie al controllo

della postura e dell’equilibrio ,contribuiscono agli aggiustamenti

posturali anticipatori che accompagnano il movimento volontario

• Cervelletto controlla l’adattamento delle risposte posturali

• Nuclei della base sono coinvolti nel cambiamento rapido di patterns

in risposta a cambiamenti del compito e dell’ambiente

CONTROLLO POSTURALE

ORIENTAMENTO

Aspetto

Senso-percettivo

STABILITA’

Aspetto

motorio

Vista

componenti

vestibolari

Schema

corporeo

Somato sen

Controllo

feedforward

Correzione errori

Forza muscolarelunghezza

AFFERENTE

EFFERENTE

CONTROLLO POSTURALE

Sistemi percettivi sottostanti il controllo posturale

AFFERENTE

Necessari a dare informazioni su quando e come applicare le risposte

posturali

Danno al SNC un quadro preciso su dove si trova il corpo nello spazio ,

se è fermo o in movimento

Sistema visivo - permette di stabilire relazioni con gli oggetti e con lo

spazio

Sistema vestibolare -posizione del capo rispetto alla gravità

Sistema somato sensoriale (propriocettori, esterocettori, gravicettori)

posizione del corpo, base di sostegno ,orientamento rispetto alla gravità.

CONTROLLO POSTURALE

Meccanismi motori sottostanti il controllo posturale EFFERENTE

Controllo a feedforward

Correzione degli errori feeddback

Lunghezza e forza muscolare

CONTROLLO POSTURALE

Le risposte posturali avvengono in due modi

FEEDBACK CONTROL in risposta ad una perturbazione esterna

inaspettata .Avvengono sulla base di stimoli visivi ,vestibolari e

somatosensoriali

FEEDFORWARD CONTROL anticipatoriamente rispetto al

movimento volontario(p APA ) e durante il movimento ( a APA )

CONTROLLO POSTURALE

A.P.A

FEEDFORWARD CONTROL

Sono aggiustamenti anticipatori, non implicano un controllo

consapevole(volontario), preparano il corpo per la perturbazione

aspettata da un movimento volontario

CONTROLLO POSTURALE

p APA

Aggiustamenti preparatori che si

attivano prima dell’inizio del

movimento anche senza che il

movimento avvenga

effettivamente .

a APA

Aggiustamenti che avvengono

durante il movimento volontario,

lo accompagnano e incrementano

il controllo posturale aumentando

la stabilizzazione dei segmenti

corporei durante l’attività

CONTROLLO POSTURALE

STRATEGIE DI CONTROLLO DELL’EQUILIBRIO

CONTROLLO A FEEDBACK

Aggiustamenti o strategie che permettono di correggere rapidamente o

recuperare la postura dopo la perturbazione inaspettata

CONTROLLO POSTURALE

Strategia d’anca Controlla i movimenti del COM producendo ampi

movimenti dell’articolazione dell’anca con rotazione antifasica delle

caviglie. E’usata per ristabilire l’equilibrio in risposta a perturbazioni

rapide e ampie

Strategia di caviglia Riporta il COM in una posizione di stabilità

attraverso il movimento del corpo centrato sulla caviglia (articolazioni

metatarsali medie)

Passo di protezione In risposta a perturbazioni che portano il COM

fuori dalla base di supporto

CONTROLLO POSTURALE

CORE STABILITY

E’ la stabilità centrale del corpo data dall’attivazione simultanea dei

muscoli addominali profondi (trasverso dell’addome )e degli estensori

della colonna (multifido)sostenuta dalle informazioni provenienti dai

gravicettori.

E’ la capacità di controllare la postura e il movimento del tronco per

consentire un’ottimale produzione ,trasferimento e controllo di forza

e di movimento ai segmenti corporei terminali nelle attività in catena

cinetica integrata (Kibler,2006)

CONTROLLO POSTURALE

CORE STABILITY

L’apparato muscolo scheletrico centrale comprende la colonna ,le anche,il bacino,

la parte prossimale degli arti inferiori e le strutture addominali (Kibler , 2006 )

La muscolatura centrale include i muscoli del tronco e del bacino che sono

responsabili della stabilità della colonna e del bacino , partecipando alla

generazione ed al trasferimento dell’energia dalle parti più grandi del corpo a

quelle più piccole durante le principali attivita (Kibler , 2006 )

CONTROLLO POSTURALE

Elementi necessari al controllo posturale

• Allineamento (scapola)

• Schema corporeo (informazioni sensoriali )

• Tono posturale

• Meccanismi a feedforward e a feedback

• Core stability

• Mobilità

• Strategie posturali di risposta

CONTROLLO POSTURALE

Ogni movimento che un individuo compie è costituito da una

COMPONENTE POSTURALE, che stabilizza il corpo e dal PRIMO

MOVIMENTO ,che è relativo ad un particolare obbiettivo

(Massion & Woollacott 1996 )

CONTROLLO POSTURALE

E’ l ‘organizzazione dell‘orientamento ,stabilità e mobilità

dell’articolazione della catena multicinetica al fine di ottenere

mantenere e riguadagnare e restaurare il balance durante il

movimento in ogni postura o attività

(Vaughan-Graham& Lynch-Ellerington)

SEGNI E SINTOMI

Pathofysiology

Lesion in descending motor system

Primary neuromuscolar impairments

Paresis /hypertonicity

Secondary muscoloskeleta

Structural & Functional

Changes in muscles and Joints

SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO

Sindrome dell’UMN

Paralisi/Plegia

Diminuita capacità di reclutare o modulare l’attivazione volontaria di

unità motorie

(Gracies,2005.Petit,2003.Ghez,1991.)

Interruzione totale o parziale del Tratto Cortico Spinale.

SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO

Perdita di forza

dopo stroke la perdita di forza è dovuta all’impossibilità di

attivazione volontaria (inabilità ad inviare adeguati segnali a

specifici muscoli) e all’atrofia muscolare. Nei Pazienti con Ictus

la perdita di forza è bilaterale

Mioplasticità : cambi adattivi in un muscolo in risposta a cambia

menti nel livello di attività neuromuscolare e a un mantenimento

prolungato di una posizione. Contratture e aumento di legami

di actina e miosina(che si producono nel muscolo a riposo)

producono resistenza all’allungamento e aumentata resistenza nel

movimento attivo

SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO

TONO MUSCOLARE ANORMALE

- Ipotonia: anormale bassa resistenza all’allungamento muscolare passivo.

E’ transitoriamente presente durante la fase di shock che segue una lesione

dell’UMN , determinata da una diminuzione dell’attività discendente e da una

eccessiva lunghezza muscolare

- Ipertonia: eccessiva resistenza all’allungamento muscolare passivo

Prodotta da una eccessiva attività del tratto reticolo spinale e/o vestibolo spinale

durante la contrazione attiva del muscolo.

E’velocità dipendente causata da cambiamenti muscolari (mioplasticitàe/o dalla spasticità)

-

SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO

SPASTICITA’

disordinato controllo senso motorio risultante da una lesione del

motoneurone superiore UMN che si presenta come una

involontaria attivazione muscolare intermittente(non contro

gravita) o sostenuta (contro gravità ).

(Pandyan e al. 2005)

SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO

Spasticità (Pandyan)

meccanismi responsabili sono

NEURONALI iper reflessia cutanea

iper eccitabilità dei motoneuroni

alterazione del principio di Hennemann

L’attività motoria di un muscolo e reclutata in maniera sequenziale (Hennemann e Mendell )in cui le UM piu

piccole sono attivate prima di quelle piu grandi ( attivita posturale prima del movimento )

NON NEURONALI cambi delle proprietà strutturali del muscolo

e biomeccanici della muscolatura come

l’allineamento e l’accorciamento

SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO

Perdita della capacità di frazionare i movimenti

incapacità di attivare singoli muscoli indipendentemente da altri

Dovuta all’interruzione del segnale del tratto cortico spinale laterale

incapacità ad usare singolarmente le dita della mano o la

dorsiflessione del piede.

Aumento del riflesso allo stiramento

Eccessiva risposta dei LMN agli imput afferenti dei recettori sensibili allo

stiramento . Dovuta ad una diminuzione dell’attività inibitoria del tratto

cortico spinale combinata con uno sviluppo di un aumentata eccitabilità

dei LMN e degli interneuroni . Non contribuisce all’ipertonia

SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO

Anormali sinergie

Anormale accoppiamento di movimenti all’articolazione adiacente

dovuta ad una coattivazione stereotipata dei muscoli. Causata dalla

perdita di inibizione corticale sul tratto reticolo spinale

Anormale co-contrazione

Temporanea coincidenza di contrazione di agonista ed antagonista

Necessaria nei compiti di stabilità diventa anormale quando appare

nei movimenti funzionali .

SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO

Reazioni associate

"sono reazioni posturali senza controllo volontario "

(walshe 1923 )

Attività incontrollate ed involontarie in alcuni muscoli che non sono

direttamente interessati al movimento.

Sono interpretate come una risposta motoria compensatoria involontaria

associata ad uno sforzo o ad una situazione di insicurezza.

SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO

Non sono reazioni ipertoniche e non fanno parte della spasticità

Le EMG mostrano parametri normali nell’attività dei muscoli che

presentano la reazione ; i muscoli non sono ipertonici

Vanno interpretate come una reazione alla perdita di stabilità

necessaria a mantenere la postura o durante il movimento

Si modificano se il controllo posturale aumenta la sua efficacia

Nel tempo si trasformano in attività stereotipate.

Sono un processo di apprendimento attività dipendente

SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO

• L’emiplegia è usualmente causata dall’interruzione dei tratti cortico

spinali laterali e mediali in un emisfero.

• Una lesione nella capsula interna causa perdita di forza che riguarda

maggiormente gli Arti rispetto al tronco e al cingoli perchè i LMN del

tronco e del cingolo ricevono segnali dal tratto non interrotto reticolo

spinale e vestibolo spinale

• Ipsilateralmente alla lesione si ha un minor interessamento della

paresi dovuta alla perdita degli stimoli provenienti dal tratto cortico

spinale. Distalmente i LMN ricevono segnali dal tratto rubro spinale e

reticolo spinale oltre al cortico spinale laterale

SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO

lesioni che coinvolgono il cervelletto

Alterata capacità ad iniziare e terminare un movimento : dovuta ad

una inabilità a controllare la forza appropriata nei muscoli agonisti

ed antagonisti

Scomposizione del movimento : dovuta ad un’alterata capacità di

prevedere la sincronizzazione (timing ) del movimento che

comprende più articolazioni

SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO

Dismetria (ipo /ipermetria) errore nel range e nella direzione del

movimento dovuta ad una mancanza di controllo posturale

(p APA) che garantisce stabilità e mobilità

Tremore intenzionale è prodotto dalla decomposizione della cocontrazione posturale volontaria di muscoli avversari e consiste

in movimenti correttivi inaccurati verso posizioni volontarie di

un arto o dell’intero corpo.

SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO

Disfunzioni nel controllo del rapporto tronco/arti

Fissazione posturale : troppa co-contrazione dei muscoli

posturali. Anormalità di coordinazione all’interno degli

arti. Instabilità posturale dovuta ad una mancanza di timing

muscolare. Paura di cadere

Problemi di controllo della presa

Eccessivo livello di forza nel prendere ,sollevare e trasportare un

oggetto: dovuto ad un deficit nel PGFC (predictiv grip force

control).

SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO

Problemi nell’acquisizione dei dati sensoriali

Sembra che tutti i segni imputati ad un disturbo cerebellare non siano

dovuti direttamente al cervelletto ma siano una conseguenza

secondaria ad una degradazione nella qualità dei dati sensoriali

acquisiti da altri sistemi ( corteccia,gangli della base e midollo spinale)

Atassia : comprende instabilità posturale , difficoltà nella

coordinazione muscolare

Cammino atassico : il pz tende ad inciampare e a virare. Il tallone e le

dita toccano simultaneamente il terreno con la scomparsa del

trasferimento del COP

SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO

Lesioni che coinvolgono i Nuclei della base

Segni negativi

Rigidità :aumentata resistenza al movimento in tutti i muscoli.

Contrariamente alla spasticità, la rigidità risulta da una facilitazione

diretta dell’ UMN degli α- motoneuroni

Acinesia/ipocinesia : diminuzione del range del movimento attivo e

nella perdita del movimento automatico . E’ correlata alla diminuita

abilità a controllare la produzione di forza muscolare.

SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO

Instabilità posturale: secondaria all’estrema rigidità nei muscoli

flessori ed estensori

Tremore a riposo: involontari, ritmici tremori degli arti prodotte dalle

contrazioni dei muscoli antagonisti

Segni positivi

Corea: movimenti involontari rapidi e convulsivi

Distonia: contrazioni muscolari involontarie e continue che causano

posture anormali e torsioni.

SEGNI DI DANNO AL SISTEMA MOTORIO

Lesioni che coinvolgono il Sistema vestibolare

Instabilità posturale : interessamento del tratto vestibolo spinale

laterale che controlla i muscoli posturali degli arti e del tronco.

Interessamento del tratto vestibolo spinale mediale che controlla

la posizione del capo.

Disequilibrio ed Atassia Vestibolare : Appare durante il cammino.

la stazione eretta è più stabile se mantenuta con occhi aperti.

Dovuta ad una anormale attività dei tratti vestibolo spinali, cortico

spinali e reticolo spinali .

SEGNI DI DANNO AL SISTEMA SENSORIALE

Lesioni che coinvolgono Corteccia somatosensoriale

Perdita della sensibilità discriminativa:

- propriocezione cosciente

- discriminazione tra due punti

- stereognosi

- localizzazione del tocco

Questi segni sono contro laterali alla lesione.

SEGNI DI DANNO AL SISTEMA SENSORIALE

Lesione dei tratti propriocettivi

Atassia sensoriale : perdita di informazioni somatosensoriali

dovuta ad interessamento dei nervi periferici ,

delle colonne dorsali del midollo spinale ,del tratto lemniscale

mediale. Difficoltà di equilibrio soprattutto ad occhi chiusi

SEGNI DI DANNO PERCETTIVO

AGNOSIA

termine generale per identificare l’inabilità a riconoscere gli oggetti quando si

usa un senso specifico nonostante sia intatta l’abilità discriminativa del senso

stesso

-astereognosi : inabilità a riconoscere l’oggetto attraverso il tatto e la

manipolazione (area somato sensoriale )

APRASSIA

impossibilità ad eseguire un movimento funzionale nonostante siano conservate la

sensibilità, la forza e la coordinazione(area motoria planning )

SEGNI DI DANNO PERCETTIVO

NEGLECT

tendenza a comportarsi come se una metà del corpo o dello spazio

non esistesse. Interessa la parte sinistra del corpo perché

l’attenzione e le relazioni spaziali sono controllate dall’area

parietale destra e dall’area di Wernicke nell’emisfero destro.

Può essere personale o spaziale .

SEGNI DI DANNO PERCETTIVO

NEGLECT PERSONALE /EMI-INATTENZIONE

impossibilità a dirigere l’attenzione sul proprio corpo.

Colpisce la consapevolezza di un intero lato del proprio corpo

NEGLECT SPAZIALE

perdita unilaterale di comprensione delle relazioni spaziali che produce

una squilibrata rappresentazione interna dello spazio

ANOSOGNOSIA

negazione della propria inabilità ad usare i propri arti paretici

SEGNI DI DANNO PERCETTIVO

LATEROPULSIONE/PUSHER SYNDROME

forte spinta lontano dal lato meno paretico in posizione seduta,

durante i trasferimenti, in stazione eretta e durante il cammino.

Il Paziente estende il braccio e la gamba non paretica e spinge

verso il lato opposto (quello paretico).

E’ un deficit specifico della sensazione dell’allineamento posturale

relativo alla gravità dovuto ad una lesione posteriore del talamo

o ad una lesione midollare che influenza i nuclei vestibolari.

MOVIMENTO EFFICIENTE

Normalità verso Efficienza

Ciascuna azione è una capacità acquisita attraverso l’apprendimento

per ottenere un movimento o l’esecuzione di un dato compito

in modo efficiente ed economico.

Tale capacità è specifica per ogni individuo

(Edwards 2002)

MOVIMENTO EFFICIENTE

Pattern di movimento nella popolazione normale sono compresi in

uno spettro che ha ai suoi estremi il movimento

GOFFO/ALTERATO -----------------------------------PERFETTO/SPECIFICO

(Latash & Anson 1996 )

I termini INEFFICIENTE /EFFICIENTE sono descrittori migliori per

definire il movimento rispetto a ANORMALE/NORMALE

MOVIMENTO EFFICIENTE

DEFINIZIONE

Il movimento efficiente è la risposta coordinata, adattata

ed adeguata del SNC ad uno stimolo per raggiungere un obbiettivo

sensori- motorio

MOVIMENTO EFFICIENTE

Movimento efficiente

diretto ad un obbiettivo

economico :minimo dispendio energetico, max risultato ,minima

usura

adattato : modulabile e adattabile alle circostanze

coordinato : timing di attivazione

(Schmidt & Wrisberg 2000)

MOVIMENTO EFFICIENTE

Per potersi muovere nel campo d’azione della gravità è necessario

possedere

tono posturale idoneo

consente di mantenere la stazione eretta, di adattarsi alle

variazioni della base d’appoggio e permette l’esecuzione del

movimento selettivo funzionale (Edwards 2002)

MOVIMENTO EFFICIENTE

vari gradi di innervazione reciproca

Modulazione tra eccitazione ed inibizione che permette l’attività armonica in patterns di movimento selettivi

Consente la modulazione tra :

Emicorpo destro e sinistro

Cranio-Caudale : testa/cingolo scapolare

cingolo scapolare/pelvico

braccia /gambe

Prossimale/distale :spalla stabile/braccio mobile

anca mobile/piede stabile

polso stabile/dita mobili

Intermuscolare :agonosta/antagonista

Intramuscolare : muscoli biarticolari

MOVIMENTO EFFICIENTE

Controllo sensoriale propriocettivo

Sistema GRAVICETTORE

Via autonoma necessaria per percepire l’orientamento del corpo in relazione alla gravità(viscere

del tronco → talamo e area parietale)

(Karnath 2001 )

Sistema PERCETTIVO

Elaborazione attraverso i recettori di un processo intrinseco ed estrinseco dell’informazione

sensomotoria

(F. Affolter)

CORPO MONDO

Spaziale

Schema corporeo

MOVIMENTO EFFICIENTE

Controllo posturale

garantire stabilità /selettività e orientamento

possibilità di scelta di schemi di movimento

tra sequenze di movimento selettivo all’interno di un

appropriato allineamento per il raggiungimento di un obbiettivo

MOVIMENTO EFFICIENTE

Allineamento

Tutte le parti di un’articolazione hanno una certa collocazione

in relazione alla postura e al movimento

L’allineamento adeguato facilita il reclutamento del tono

Postura

Posizione relativa delle differenti parti del corpo rispetto a loro

stesse e all’ambiente

SET POSTURALI

• POSTURA SEDUTA

Elementi costitutivi di un’efficiente postura seduta

Estensione lineare lungo la direzione della forza di gravità

Sviluppo dell’estensione a partire dal bacino

Stabilità della scapola bilateralmente

Stabilità/mobilità del rachide

Attività stabilizzatrice dei muscoli profondi(trasverso dell’addome, multifido,estensori

spinali profondi , porzione prossimale ischio crurali,piccolo e medio gluteo )

Alto livello di innervazione reciproca

Libertà di movimento del capo

Libertà di movimento degli Arti Superiori

SET POSTURALI

• STAZIONE ERETTA

Elementi costitutivi di un’efficiente stazione eretta

Estensione lineare

Capo in linea mediana

Libertà di movimento del cingolo scapolare bilateralmente

Estensione dinamica e capacità di rilasciamento in flessione delle anche e delle ginocchia

Tilt attivo laterale e stabilità bacino

Piede mobile

Flessione dorsale e plantare attive

Motricità intrinseca del piede

Innervazione reciproca piede/caviglia per permettere stabilità e dinamicità per il movimento

al di sopra e al di sotto

Innervazione reciproca del bacino per permettere stabilità e dinamicità al di sopra e al di

sotto

SET POSTURALI

• SIT TO STAND

Caratteristiche necessarie per un’efficiente passaggio da SIT TO STAND

Stabilità e mobilità di piede e caviglia: i muscoli dorsi flessori assistono la

stabilizzazione della tibia in avanti

Leggera flessione delle anche durante la fase di spostamento orizzontale

Estensione di anca e ginocchio durante la fase di spostamento in verticale

Buona innervazione reciproca tra ischio crurali e quadricipite e tra ischio

crurali e retto femorale : essedo biarticolari (anca e ginocchio )devono fornire

stabilità al ginocchio per dare mobilità all’anca e viceversa .

Tilt anteriore durante lo spostamento in orizzontale e tilt posteriore durante

quello verticale

SET POSTURALI

Buona innervazione reciproca tra addominali ed estensori

Stabilità del cingolo scapolare con la gabbia toracica

Il capo mantiene l’orientamento verticale

Il capo necessita di una buona innervazione reciproca tra i muscoli del collo e

quelli del cingolo

SET POSTURALI

Fasi del SIT to STAND

• Fase di flessione

iniziale estensione tronco superiore

Bacino in tilt anteriore

Lieve flessione in avanti del tronco

Coattivazione degli estensori del tronco e degli addominali per l’estensione

lineare sopra la base degli arti inferiori

SET POSTURALI

• Fase di trasferimento

COM si sposta in avanti e in alto

COM si sposta da una BOS grande ad una più piccola

Necessita stabilità dinamica

Controllo eccentrico della muscolatura del tronco e delle anche per

accompagnare la progressione del corpo in avanti

Massima innervazione reciproca tra muscolatura dell’anca e del ginocchio

SET POSTURALI

• Fase di estensione

Alto livello di controllo posturale

Attivazione coordinata degli estensori di anca , ginocchia e caviglia per

portare il corpo contro la forza di gravità

Il tilt pelvico anteriore si riduce

• Fase di stabilizzazione

SET POSTURALI

• REACHING

Piazzamento volontario della mano in un luogo desiderato in modo che

si possa interagire con l’ambiente

"La stabilità dinamica del tronco superiore e inferiore, con la scapola

stabile sulla gabbia toracica, permette agli arti superiori di muoversi

lontano dal corpo liberando la mano per il reaching"

(Massion 2004, Brown 2006 )

SET POSTURALI

• REACHING /GRASP

Il SNC deve risolvere due compiti :

produrre una attività corretta della mano e una traiettoria del

braccio verso l’obbiettivo

necessario aggiustamento posturale associato agli arti e al tronco

per il mantenimento dell’equilibrio

SET POSTURALI

La fase di trasporto REACHING e la fase di presa GRASP accadono

sincronicamente ma sono controllati da diversi meccanismi neuronali

RUBRO SPINALE

RETICOLO SPINALE

Movimenti prox per Reaching

CORTICOSPINALE

Controllo manipolazione

SET POSTURALI

Elementi fondamentali del R e del G funzionali

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Localizzazione del target

Riconoscimento della funzione dell’oggetto

Intenzione di raggiungere l’oggetto

Informazioni riguardanti il corpo e l’oggetto (schema corporeo)

Pianificazione stabilità e mobilità

Attivazione controllo a FFW

Attivazione della componente del Reaching

Premodellamento della mano

Manipolazione

SET POSTURALI

• Elementi costitutivi del Reaching

Stabilità scapolare sul torace

Ritmo scapolo omerale

Estensione del tronco

APA del tronco

Attivazione della CORE

SET POSTURALI

• Un tronco con una bassa attività antigravitaria provoca una instabilità

della gleno omerale e un mal allineamento della scapola

• Una spalla ipotonica rende l’A.S. pesante che inibisce l’estensione

efficiente del tronco con un impatto sugli APA e sull’equilibrio

SET POSTURALI

• CAMMINO

Requisiti essenziali per la locomozione

Progressione : assicurata da un pattern locomotorio di base che produce e

coordina patterns ritmici di attivazione muscolare negli arti inferiori e nel

tronco che muovono il corpo nella direzione desiderata (Patla,1997)

Controllo posturale : necessità di stabilire e mantenere un’appropriata

postura per il cammino e garantire una stabilità dinamica del movimento del

corpo(Patla,1997)

Adattabilità : agli scopi dell’individuo e alle richieste dell’ambiente

SET POSTURALI

• Fasi del ciclo del passo

Il ciclo di ciascun passo consiste in due fasi principali

STANCE : inizia quando il piede tocca il terreno. Divisa in 5 sottofasi

-contatto iniziale del tallone

-risposta al carico (fase del doppio supporto)

-intermedia

- finale (supporto singolo)

- preswing (doppio supporto)

SET POSTURALI

SWING : divisa in tre sottofasi ; tutte in supporto singolo

• Iniziale

• Intermedia

• Terminale

SET POSTURALI

• L’arto in fase di STANCE deve supportare il corpo(controllo posturale) e spingerlo in avanti.

Iniziale flessione del ginocchio per assorbire l’impatto dato dall’appoggio del tallone a terra.

Attivazione eccentrica dell’estensore del ginocchio (quadricipite)per controllare la flessione .

Attivazione eccentrica dei dorsiflex di caviglia(tibiale anteriore)decelara la flessione plantare

del piede

muscoli estensori anca ginocchio e caviglia sono attivi per garantire stabilità posturale e

impedire che capo tronco e arti collassino per gravità.

• In midstance : il quadricipite è inattivo

• Nella fase di preswing : generazione della forza propulsiva contrazione concentrica del

gastrocnemio e soleo (flessori plantari)e attivazione del quadricipite

SET POSTURALI

• L’attività muscolare nell’arto in SWING è presente soprattutto all’inizio

e alla fine della fase

• Scopo della swing fase è riposizionare l’arto inferiore per continuare la

progressione in avanti ; questo richiede accelerazione in avanti del

ginocchio e svincolo delle dita dal terreno

SET POSTURALI

• Contrazione flessori anca(ileopsoas) porta la gaba avanti mentre il

ginocchio si flette passivamente

• Gli ischiocrurali si contraggono vicino alla fine dello swing per frenare

il movimento

• Avviene l’appoggio del tallone

SET POSTURALI

• Meccanismo di controllo del cammino

input sovraspinali provenienti dalla corteccia e dalle strutture sotto

corticali

CPG

Feedback somatosensoriale

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

• MISURARE : quantificare un’ osservazione relativa a oggetti o eventi

in rapporto ad un sistema di riferimento predeterminato .

• VALUTARE : attribuire un significato ad un dato ,ad una misura o ad

un insieme di misure in un specifico contesto.

VALUTAZIONE

VALUTARE

MISURARE

PROCESSO

ATTRIBUIRE UN PESO

VALUTAZIONE

PROCESSO DI RACCOLTA DI INFORMAZIONI

In riabilitazione neurologica serve

• Ad identificare i problemi del paziente

• A prevedere un outcome (risultato) riabilitativo

• A selezionare un appropriato intervento fisioterapico per il pz con il

fine di ottenere un risultato

VALUTAZIONE

PROCESSO DI VALUTAZIONE

E’ inestricabilmente legato al Ragionamento Clinico

E’ un processo di problem - solving

Esplora il potenziale di miglioramento nelle attività motorie del

paziente

E’ specifica per ciascun paziente

Prevede l’utilizzo di misurazioni (scale o test)

VALUTAZIONE

RAGIONAMENTO CLINICO

E’ una intelaiatura per interpretare e risolvere i vari problemi presentati dal

Paziente e valutare il suo potenziale di miglioramento.

Si basa su un ragionamento Ipotetico – deduttivo che consiste nella raccolta

di un considerevole numero di dati che vengono usati per generare ipotesi

attraverso una relazione di causa-effetto

Queste ipotesi generali orientano una ulteriore valutazione che porta ad un

raffinamento di un’ipotesi che è poi verificata con l’applicazione di alcune

forme di interventi clinici

(Doody & McAteer 2002; Hayes Fleming & Mattingly 2008)

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

POTENZIALE DI MIGLIORAMENTO

Si esplora il potenziale di miglioramento ponendo l’attenzione circa le

caratteristiche del controllo di movimento del paziente che sono la

base del miglioramento della funzione . Questa esplorazione ha lo

scopo di ridurre la severità della menomazione e l’inefficenza delle

strategie di compenso con l’obbiettivo di migliorare la funzione.

VALUTAZIONE

INTERAZIONE CON IL TRATTAMENTO

Serve a cogliere sia i problemi e le abilità presenti sia cambiamenti potenziali e

che emergono dal recupero.

“ragionamento clinico in azione”: l’ipotesi viene verificata durante l’intervento e

confermata o confutata.

Non è un processo per “prove ed errori “ma piuttosto una sistematica attività di

presa di decisioni con costante valutazione del risultato dell’intervento

Identificazione e valutazione dei problemi CHIAVE delle limitazini funzionali .

VALUTAZIONE

Scale di misura

La misurazione rappresenta il mezzo per superare il livello di

valutazione soggettiva, verso l’oggettivazione ed il controllo dei

risultati.

E’ indispensabile in fisioterapia poter disporre di strumenti e procedure

specifiche per la misurazione multidimensionale dello stato di salute,

rilevando dati su funzioni e strutture corporee, attività e partecipazione

dell’individuo al fine di documentare e monitorare l’efficacia degli

interventi riabilitativi/fisioterapici, impostare protocolli di ricerca,

identificare indici prognostici

VALUTAZIONE

Scale di misura

La misurazione è il processo che permette di associare in modo univoco

ad una grandezza un valore numerico. Consiste nel mettere in relazione

proprietà degli eventi (Sistema Empirico) con proprietà dei numeri reali

(Sistema Numerico)

VALUTAZIONE

Scale di misura

Livelli di misurazione :

nominale (misura qualitativa) in cui sono possibili confronti del tipo dicotomici,

“uguale” o “diverso”, senza definire ordini gerarchici di importanza o priorità; (ex.

suddivisione in gruppi per genere, per stato civile, localizzazione di paralisi per arti

ecc )

ordinale (misura semi-quantitativa) in cui la variabile è classificata secondo un

criterio maggiore-minore e in cui gli intervalli tra categorie non sono uguali fra loro

per cui non è possibile affermare che la voce con punteggio 2 corrisponda al

doppio della voce con punteggio 1; (ex. forza misurata con l’esame muscolare

manuale)

VALUTAZIONE

Scale di misura

• intervallare(quantitativa ) in cui nel sistema di misura è previsto un

intervallo costante e definito tra due consecutive unità;

(ex. l’articolarità misurata in gradi angolari, la temperatura in gradi

Celsius, il tempo.)

Una scala intervallare permette di effettuare operazioni aritmetiche

(addizioni/sottrazioni), ma non rapporti in quanto lo zero,

corrispondente all’assenza della quantità in oggetto, non è assoluto,

bensì un valore di riferimento scelto arbitrariamente

VALUTAZIONE

Scale di misura

di rapporto(quantitativa) in cui la scala intervallare ha uno zero

assoluto per cui fra le misure è possibile individuare diversità,

definirne la differenza o il rapporto;

(ex. la lunghezza, la forza misurata con dinamometro, la velocità, la

temperatura con gradi Kelvin, ecc.)

VALUTAZIONE

Scale di misura

Requisiti psicometrici di una scala di misura

Affidabilità capacità del sistema di misura di fornire risultati costanti,

anche se effettuata in tempi e da operatori diversi, a patto

ovviamente che la grandezza in esame non abbia subito variazioni.

VALUTAZIONE

Scale di misura

Validità si riferisce a quanto accuratamente un test misura

effettivamente ciò che intende misurare.

Di costrutto: aderente al modello teorico

Predittiva :in grado di predire una situazione futura

Di contenuto: quanto un insieme di misure sia realmente

rappresentativo dell’oggetto fenomeno osservato

Apparente: quanto uno strumento offre a chi lo usa

l’impressione di misurare ciò che veramente vuole osservare

VALUTAZIONE

Scale di misura

• Sensibilità al cambiamento : capacità dello strumento di registrare i

cambiamenti sulla variabile presa in esame. L’evidenza di sensibilità

consiste nel rilevare differenze significative nei punteggi medi ottenuti

in differenti fasi di valutazione, ad esempio prima e dopo il

trattamento. Tale evidenza è rafforzata quando i cambiamenti nei

punteggi sono correlati con altri indicatori di cambiamento, come ad

esempio i cambiamenti clinici.

VALUTAZIONE

Scale di misura

Criteri di selezione delle scale di misura più idonee

Appropriatezza: il contenuto dello strumento è adeguato alle richieste

a cui cerca di rispondere?

Accettabilità: lo strumento è accettabile per i pazienti?

Fattibilità: lo strumento è facile da somministrare e da gestire?

Interpretabilità: come sono interpretabili i punteggi dello strumento?

Precisione: quanto sono precisi i punteggi dello strumento?

VALUTAZIONE

Affidabilità: lo strumento è in grado di produrre risultati che siano

riproducibili e internamente coerenti?

Validità: lo strumento misura ciò che dice di misurare?

Sensitività o responsività: lo strumento è in grado di rilevare i

cambiamenti nel tempo, che sono importanti e significativi per i

pazienti?

Specificità : lo strumento è in grado di rilevare le risposte negative per

i soggetti non malati?

VALUTAZIONE

Modified Barthel Index ;misura il grado di indipendenza nelle ADL.

10 variabili, ogni variabile 5 punteggi .Elevata affidabilità ,sensibile

alle modificazioni funzionali e ai trattamenti riabilitativi.

Ashworth modificata . Quantificazione del tono muscolare. Scala a 5

punti. Il limite principale è che fornisce informazioni limitate allo stato

del paziente osservato in condizioni di riposo. La scala presenta un

basso livello di sensibilità, costringendo l'esaminatore a raggruppare

la maggior parte dei pazienti nei gradi intermedi della scala (gradi 2 e

3), criticata anche per la mancanza di riproducibilità, nel tempo e tra

diversi esaminatori.

VALUTAZIONE

MRC :Valutazione della forza muscolare. Valori da 0 a 5. Semplice e

rapida .Limite la resistenza dell’esaminatore

Berg Balance: scala funzionale dell’equilibrio, 13 items con un

punteggio da 0 a 4. Buona correlazione con Tinetti e Timed up and go.

Affidabilità intra operatore molto alta. Sensibilità e specificità variano

secondo gli studi

Timed up and go : misura il tempo di percorrenza di tre

metri(normale 10 sec.) E’ correlata con la velocità del cammino,

l’equilibrio,il livello funzionale, la possibilità di camminare all’aperto.

VALUTAZIONE

Functional reach :misura la capacità dell’individuo di mantenere

l’equilibrio durante un’attività funzionale.

Motricity index : misura la forza dell’Arto Superiore e di quello

inferiore dopo stroke.( presa a pinza, flex gomito,abduzione spalla

/dorsiflex caviglia, estensione ginicchio,flex anca )

Mobility scale for acute stoke patients : serve a predire la dimissione

dopo la fase acuta/ospedaliera del paziente con stroke.

VALUTAZIONE

I.C.F

Classificazione Internazionale

del Funzionamento, della Disabilità e della Salute

L’ICF racchiude tutti gli aspetti della salute umana e alcune componenti del benessere rilevanti per

la salute e li descrive come domini della salute e domini ad essa correlati. Le informazioni fornite

dall’ICF sono una descrizione delle situazioni che riguardano il funzionamento umano e le sue

restrizioni, e la classificazione serve da modello di riferimento per l’organizzazione di queste

informazioni, strutturandole in modo significativo, interrelato e facilmente accessibile. L’ICF

organizza le informazioni in due parti. Ogni parte è composta da due componenti:

Funzionamento e Disabilità

Fattori Contestuali(ambientali e personali)

VALUTAZIONE

DIAGNOSI

Emorraggia

talamica destra

MENOMAZIONI

Emiplegia A.S.sin

Emiparesi A.I.Sin

LIMITAZIONI

ATTIVITA’

Non

cammina

FATTORI

PERSONALI

Motivato

supporto familiare

RESTRIZIONI

ALLA

PARTECIPAZIO

NE

Non può

riprendere il

lavoro

FATTORI

AMBIENTALI

Abitazione senza

ascensore

VALUTAZIONE

Processo di valutazione

Raccolta dati anamnestici

Raccolta dati basata sull’osservazione dei segni e analisi del

movimento

Generazione di ipotesi iniziali

Perfezionamento e verifica dell’ipotesi con interventi specifici

Valutazione del risultato e successive generazioni di ipotesi

VALUTAZIONE

ANAMNESI

Diagnosi

Co-morbilità

Risultati esami clinici e strumentali

Funzione mentale

Percezione della propria disabilità

Livello funzionale precedente

Precedenti trattamenti fisioterapici

Aspetti sociali

VALUTAZIONE

OSSERVAZIONE

COSA sa fare il Paziente in autonomia

Può camminare

Può alzarsi e sedersi da varie basi di appoggio

Può vestirsi e svestirsi

Può raggiungere un oggetto

Può alzarlo da una superficie d’appoggio

Può manipolare

Può uscire di casa

Può fare le scale

…………………………………………………..

VALUTAZIONE

ANALISI SENSITIVO-MOTORIA

COME il paziente si muove

Analisi segni positivi e negativi

Analisi biomeccanica: limitazioni articolari (cause neurali o non neurali),

squilibri muscolari/lunghezze, relazione tra COM e BOS

VALUTAZIONE

COME il paziente si muove

Analisi delle sinergie motorie (patologiche e funzionali):

timing, velocità, selettività

Analisi del controllo posturale:

adattabilità alla superficie di supporto

stabilità vs mobilità

Analisi dei compensi

Esame della sensibilità

VALUTAZIONE

• ESAME DELLA SENSIBILITA

Clinicamente si testa

s. tattile discriminativa

s. propriocettiva cosciente

s. dolorifica

s. discriminativa della temperatura

VALUTAZIONE

• Dà informazioni che possono essere usate per localizzare la lesione

• Non testa l’abilità di usare le informazioni per aggiustare il movimento

• Molte informazioni sono non coscienti

• Per poter fare una prognosi sul recupero della funzionalità

della mano è importante testare la s.discriminativa tra due punti.

VALUTAZIONE

PROBLEM SOLVING

PERCHE ‘ il Paziente si muove così

Analizzare le possibili cause dei singoli elementi dell’analisi sensitivo-motoria.

Determinare il rapporto causa-effetto tra le varie cause emerse in modo da:

IDENTIFICARE i problemi del paziente

SPIEGARNE logicamente la presentazione clinica

INDIRIZZARE il trattamento

VALUTAZIONE

Bibliografia

- Anne Shumway-Cook & Marjorie H.Woollacott "MOTOR CONTROL" Wolters Kluwer

- Laurie Lundy-Ekman "NEUROSCIENCE .Foundamentals for Rehabilitation " Elsevier