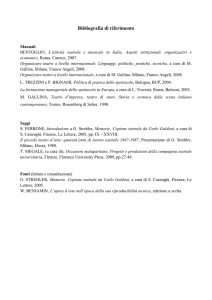

TEATRO E SCUOLA: L’ULTIMO VALZER

Preludio

Sembrerà un’esagerazione, certamente lo è, ma a fin di bene. Si esagera per meglio spiegare un

dato di fatto altrimenti non evidente e non di facile individuazione, anzi nascosto da apparenti e

strombazzate auto glorificazioni e compiacimenti. L’esagerazione consiste nella seguente

affermazione: le “scuole di teatro” (rovesciamento non solo sintattico del “teatro nella scuola”)

sono un po’ come l’ultimo giro di valzer di una scuola, d’ogni ordine e grado, che come una

vecchia balera di periferia sta per chiudere mestamente i battenti.

Procedo per ordine. Superata la sua fase pionieristica, l’intervento teatrale nella scuola, laddove si è

radicato, strutturato, dove ha trovato una giusta “integrazione conflittuale” col curriculum, dove è

stato condotto con rigore e passione lasciando alle spalle il pressappochismo dell’animazione, delle

ambizioni socializzanti e della presunta libertà creativa, è diventato esso stesso scuola: prima scuola

di teatro e poi scuola tout court, cioè processo di formazione della persona, naturalmente nelle

migliori e più avanzate esperienze.

È sotto gli occhi di tutti che la scuola negli ultimi decenni è andata perdendo rotta, navigazione e

bussola, sommersa dagli schiamazzi disinformativi, de/formativi, trasformativi di altre, più potenti

agenzie d’istruzione, primi fra tutti i media televisivi e secondariamente la galassia internet con la

sua miriade di costellazioni-networks.

Non si tratta di un mancato ammodernamento, cioè di un ritardo della scuola nell’adeguarsi alle

nuove tecnologie, di un’incapacità di stare al passo con i tempi, ma del suo contrario: della perdita

delle solidità del suo essere – paragonata ai nuovi media - un media “tiepido” o meglio ancora

caldo e freddo nello stesso tempo. In altre parole la scuola non ha saputo, o non ha voluto o non ha

potuto conservare la sua “anzianità”, rinnovandosi, certo, ma dall'interno, per vie “organiche” e

non artificiosamente nella proiezione impraticabile verso modelli formativi/informativi “ricchi”,

quelli cioè dotati dei più raffinati e avanzati strumenti tecnologici.

Resistere, essere complementare, tendere alla “povertà” che valorizza l’essenziale e la relazione

interumana: questo avrebbe dovuto essere l’indirizzo della scuola nel terzo millennio, come un

vecchio albero secolare nella contemporanea foresta degli iPhone, iPad, eBook, delle email etc.

Un po’ com’è successo al teatro, al migliore teatro dell’ultimo scorcio del secolo scorso… viene in

mente il mai datato manifesto del teatro povero di Jerzy Grotowski: quella definizione di teatro per

via negativa che sottraeva il superfluo per ritrovare l’essenza nella relazione calda e sensibile tra

attore e spettatore che a scuola diventa la relazione maestro/allievo.

Questo appunto il connubio più felice e più fecondo tra scuola e teatro: quello tra un teatro e una

scuola che hanno messo al primo posto l’uomo, l’umanità, la relazione umana nella trasmissione e

dei saperi e delle informazioni.

Scrivo dunque da questa postazione, scomoda (perché controcorrente) e nello stesso tempo

privilegiata (perché scevra da falsi problemi); l’angolo visuale e la prospettiva di chi nell’arco di tre

decenni, memore della lezione grotowskiana, ha tentato, adattandola alle circostanze e agli

interlocutori naturalmente, magari modificandone la forma e l’apparenza, ma cercando di non

tradire mai la sostanza e l’essenza, di declinarla con coerenza, con rigore, ma anche con quella

insostenibile “leggerezza” necessaria per farla incontrare con degli adolescenti.

Primo movimento

Questa postazione, tuttavia, non è sempre condivisa né maggioritaria; bisogna perciò sbarazzare il

campo dagli equivoci.

Il teatro come integrazione dell’orario scolastico per rendere più gradevole lo scorrere del tempo

della didattica, come intervallo pomeridiano tra la routine della mattina e lo studio domestico del

tardo pomeriggio (ma esiste ancora?), il teatro come palestra di libera creatività, risveglio di chissà

quali improbabili ricchezze interiori sopite, il teatro come socializzazione (vecchia parola

1

passepartout che non significa più niente), in definitiva come divertissement, come intrattenimento,

come modo per stare insieme allegramente etc.: tutti equivoci che probabilmente sostanziano la

maggior parte degli interventi teatrali oggi in atto nelle scuole italiane, frutto dell’incontro tra il

dilettantismo e la mancanza di preparazione teatrale e didattico-culturale degli operatori con la

distratta e generica richiesta della scuola.

Agli antipodi, il “laboratorio teatrale”, nell’incontro tra docenti consapevoli delle difficoltà attuali

del loro mestiere e alla ricerca di nuova linfa e più ampi orizzonti e teatranti formati non solo

“teatralmente”, ma anche pedagogicamente, costituisce un “istituto” di ricerca permanente nel

quale sperimentare nuovi e diversi modelli di trasmissione dei saperi e aprire inusitate “vie di

conoscenza”. Mobilitare lo studente sulla strada dell’autoriscatto, della conquista di un desiderio e

di un piacere conoscitivo, di un’autonomia cognitiva, coniugando scienza e processo di liberazione,

è certamente un obiettivo ambizioso, ma imprescindibile per chiunque comprenda la gravità

dell’attuale condizione culturale delle giovani generazioni. E per chi abbia un po’ di esperienza e di

memoria, è un obiettivo che rievoca utopie lontane (Don Milani e la scuola di Barbiana o le

suggestioni e i suggerimenti capitiniani) che superata la fase delle origini di rivendicazione

egualitaria, ritornano come modelli relazionali e contenuti pedagogici; è un obiettivo che riprende il

filo di un sessantotto (scandaloso a dirsi) malinteso (leggi decreti delegati etc.), frainteso (leggi

sufficienza obbligatoria per tutti) o non inteso per niente, in ogni caso rimosso precocemente

perché ritenuto responsabile di quel fanfarone permissivismo e di quella sospensione d’ogni

meritocrazia che vanno piuttosto ascritti alle conseguenze dell’evoluzione discotecara, pubblicitaria

e edonista inaugurata con la fine degli anni settanta, proseguita negli anni ottanta del secolo scorso

e dentro la quale sia pure in una congiuntura critica ancora ci muoviamo.

Il sessantotto di cui qui si scrive non è certo quello della vulgata giornalistica, ma quello implicito

nei testi di Marcuse, quello (sia pure datato 1971) di “Arancia meccanica” di Kubrick, quello di

“Apocalypsis cum figuris” l’ultimo spettacolo del teatro laboratorio di Jerzy Grotowski, quel

sessantotto non proprio allineato nel quale all’incrocio tra antipsichiatria, nuova psicopedagogia,

post-avanguardie artistiche prende corpo il “teatro” nella sua forma laboratoriale come metafora

per spiegare un nuovo progetto di conoscenza di sé, di relazione con gli altri, di dialettica con il

mondo.

Interludio

Questo teatro-laboratorio, nei casi migliori e più fortunati, produce una fascinazione profonda, nel

senso che al di là della facile attrazione di stampo esibizionistico-narcisistico, capta le pulsioni più

intime e più autentiche dell’adolescente e offre una strada per trovare risposte pratiche a quelle

domande essenziali sulla vita che solo a quell’età (come insegnano i giovani eroi shakespeariani),

quando non si sia già del tutto ubriachi di consumismo, ci si pone. In questo senso, l’esperienza

teatrale, se ben guidata, se al di là della finalizzazione spettacolare, del successo e delle

gratificazioni che se ne possono ricavare, al di là delle competenze specifiche scolastiche che ne

conseguono, punta all’essere umano, lavora sulla soggettività, fa leva sull’incontro più autentico tra

gli individui, ebbene rappresenta un evento eccezionale nel panorama squallido di ciò che le società

attuali riservano e offrono agli adolescenti e alle giovani generazioni.

Un’eccezione e nello stesso tempo un antidoto contro i veleni consumistici (in verità dolci, suadenti

e mielosi) che ogni giorno per vie digitali e analogiche, satellitari e terrestri, tramite le mille

appendici e protesi tecnologiche a disposizione, sono insufflati e iniettati nei corpi indifesi e

sprovveduti dei giovani adolescenti, target essenziale oggi per la sopravvivenza dei mercati e dello

stesso sistema economico globale che governa il mondo.

Un sistema che per garantire se stesso deve formare gli individui (in tal modo la “scuola” o diventa

sua ancella o è destinata sparire) ad un ubbidiente consumo dei beni che produce, confondendo le

menti con un precoce rovesciamento filosofico-esistenziale della relazione essere/avere: consumoposseggo dunque sono.

2

Così, mentre il mondo reale sempre più si popola di “finzioni”, conformandosi al modello di una

“fiction” televisiva e magari spacciandosi esso stesso per un permanente “reality show”, avido di

mostrarsi e di essere ripreso e guardato (dal grande fratello ai vari internettiani “libri di facce”: un

dilagante continuum espositivo), l’esperienza teatrale, memore delle sue radici che della “finzione”

fanno la sua arma principale e consapevole, diviene il traghetto (o per dirla con Grotowski)

l’ascensore, verso una conoscenza di sé e degli altri autentica, più reale della realtà.

Si finge, in un cerchio protetto per convenzione, ci si maschera, si assume il ruolo di una dramatis

persona, ma alla fine si è un po’ più autenticamente se stessi, trovando un contatto più diretto con

la propria energia e una percezione non mediata (si legga pure non “condizionata”) del mondo.

Secondo movimento

In quanto metafora d’altro, il teatro nella sua forma laboratoriale si propone nella scuola come un

sapere che intreccia teoria e pratica, come una cultura attiva, cioè in azione, che mentre si fa cambia

coloro che la fanno. Questa specificità libera l’azione teatrale dagli angusti confini di materia

scolastica aggiuntiva o di genere artistico o di mero tempo-spazio delegato alla creatività e ne fa un

metodo e insieme uno strumento (in senso antropologico) di conoscenza.

Il “laboratorio” teatrale si fa contenitore spazio-temporale di uno studium diverso e si propone

come esperienza.

Si continua a studiare, ma con altri mezzi e strumenti, riscoprendo forse una sopita passione a

conoscere che dovrebbe essere connaturata in ogni essere umano, ma che da un lato la routine e

dall'altro l’obbligo non solo economico ma persino etico al consumo evasivo contribuiscono a

rendere merce rara, se non scomparsa. Si studia facendo esperienza concreta, mettendo in gioco per un tempo limitato beninteso e nel cerchio protetto della “finzione” - se stessi, la propria vita.

Nel laboratorio teatrale il corpo e la mente lavorano insieme, l'uno vive nell'altro, non c'è

separazione: l'uomo-attore studia, apprende e si esprime nel qui ed ora, non c'è differimento. Ciò

che si capisce (s'impara, si conosce) è nello stesso tempo ciò che si è e ciò che si comunica. In un

certo senso sia pure fingendo (recitando) non si mente.

Nel laboratorio teatrale il processo precede il prodotto e il tema, la materia, l'argomento dello

studium non sono indifferenti. Non pensare al risultato (lo spettacolo) ma concentrarsi sul processo

(ogni singola tappa del laboratorio) per svolgere con rigore il tema, studiare con passione

l'argomento, compenetrarsi in profondità con la materia: questa è la chiave per fare davvero di un

laboratorio un luogo di ricerca e di esperienza viva.

Ci vogliono anni di radicamento perché questa idea del laboratorio teatrale si affermi ed ogni anno

in un certo senso si ricomincia, dal momento che i gruppi di partecipanti costantemente si

rinnovano.

Ogni anno occorre, con gentilezza e senza arroganza convincere i naviganti a tapparsi le orecchie

per non lasciarsi sedurre dal canto delle mille sirene disturbanti che popolano il mare circostante,

ogni anno – superando il vocio e la chiacchiera frastornanti che abitano il cuore e la mente di

ciascuno – è necessario ritrovare la magia del silenzio, della concentrazione e dell’ascolto interiore

e reciproco. E quando questo avviene ecco che si verifica il miracolo e il laboratorio teatrale da

metafora diviene incarnazione vivente (esemplare) del dover essere della scuola. Diviene spesso

l’ultima scuola possibile, ciò che la scuola non riesce più ad essere.

Finale

L’ultima davvero, perché di taglio in taglio ai fondi degli enti locali e della scuola, anche il

laboratorio teatrale ha cominciato il suo ultimo giro di valzer.

The last waltz, un film di Scorsese del 1978 in cui si celebrava l’addio alle scene della mitica

BAND che aveva accompagnato Bob Dylan dalla fine degli anni sessanta e che, inesorabilmente in

declino, decise di sciogliersi andando un’ultima volta in concerto con un nutrito gruppo di guest

stars. Era la fine di un’epoca, il rock che aveva accompagnato le giovani generazioni negli anni

3

sessanta e settanta, cedeva il passo assediato a destra dalla disco e a sinistra (o il contrario, se si

preferisce) dal punk.

Sarà una coincidenza, ma è la stessa epoca del diffondersi del rapporto teatro-scuola: prima

l’animazione teatrale nelle scuole elementari e nella media inferiore e poi i laboratori teatrali nelle

medie superiori. Il rapporto tra il teatro e la scuola è durato più a lungo, continua ancora, ma in

mancanza tuttora di stabili fondamenta (in termini di strutture, finanziamenti, modelli organizzativi

e metodologie operative), vissuto per decenni nella precarietà e nella transizione permanente,

affidato al “genio e alla sregolatezza” e anche all’approssimazione e superficialità dei teatranti,

senza un riconoscimento istituzionale, rischia di affondare insieme alla scuola. Siamo all’ultimo

valzer insomma, che può durare anche a lungo, l’ultimo valzer di un qualsiasi progetto di

formazione e istruzione, di ogni per-corso di conoscenza. L’ultimo valzer della scuola tout court, in

cui il teatro, come nel film di Scorsese, è soltanto la guest star.

Francesco Torchia

4