Marianna Gensabella Furnari

Il femminile nel lavoro

Il lavoro non è per le donne una novità: inteso nella sua forma più antica, come necessità di

trasformare la natura per soddisfare il bisogno, il lavoro come tensione ( ponos per i greci), come

fatica (il labor dei latini), appartiene alle donne da sempre. Oltre il lavoro di ri-produzione, le donne

hanno sempre svolto, e tuttora svolgono, anche un lavoro di cura, al primo strettamente connesso:

una fatica, un peso al cui interno si dà un lavoro di vera e propria produzione di oggetti, gli oggetti

necessari per soddisfare i bisogni di coloro di cui si prendono cura. Per dirla con Heidegger, l’aver

cura degli altri ha sempre significato anche il prendersi cura delle cose agli altri necessarie.

E’ vero però che le donne hanno sempre lavorato, ma all’interno di un solco, di una vera e propria

divisione del lavoro secondo il sesso, determinata dal loro essere destinate dall’identità sessuale alla

riproduzione, e quindi alla cura del nato e al lavoro produttivo alla cura inerente: un lavoro che

rimaneva all’interno del bios, come il lavoro degli schiavi, che possiamo con Hannah Arendt,

distinguere dai livelli superiori di attività che rimanevano appannaggio degli uomini, l’opera,

l’azione.

Con quella rivoluzione epocale, non violenta che è la rivoluzione femminista, le donne

rivendicano ed ottengono il diritto ad un lavoro al di là del solco: un lavoro che non sia solo

confinato nell’ambito del bios, destinato a rimanere nel circuito bisogno-consumo, ma che sia

anche la produzione di qualcosa che rimanga, o che si configuri come un’attività non più solo

manuale, ma anche spirituale, un lavoro che abbia un riconoscimento economico, ma anche sociale.

Già durante la rivoluzione industriale le donne erano entrate nel mondo del lavoro degli uomini sia

pure come manodopera più a basso prezzo: ne avevano sperimentato i tempi, i modi diversi. Là

dove il lavoro di cura e il lavoro produttivo ad esso connesso aveva i tempi ciclici della vita, tempi

non-definiti da orari, regole o quant’altro, il lavoro che avveniva nelle fabbriche aveva tempi lunghi,

spesso al limite del sostenibile, ma definiti. Anche le regole del lavoro mutavano: se le regole del

lavoro entro le mura domestiche erano nient’altro che la soddisfazione dei bisogni dei familiari,

regole-non regole possiamo dire, gestite dall’empatia, le regole del lavoro extra-moenia erano le

regole date dal datore di lavoro, e dai suoi sovrintendenti, regole fisse, stabilite da contratti, sia pure

spesso iniqui. Nei tempi dell’emergenza della prima guerra mondiale l’ ingresso delle donne nel

lavoro si dilata per la mancanza degli uomini: un ingresso che si pensa e si vuole temporaneo e che

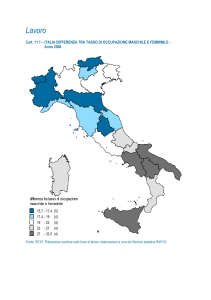

diviene, anche se con interruzioni, definitivo. Ma dove entra la donna e come entra?

Alcuni ambiti del mondo del lavoro si può dire che vengano non conquistati dalle donne, ma lasciati

alle donne: o perché meno ambiti, o perché riconosciuti come ambiti prettamente femminili, e

quindi adatti alle donne. Ne sono esempio, l’insegnamento, l’assistenza sociale, l’assistenza

infermieristica. Altri ambiti vengono negati alle donne perché inadatti. Il femminile, o meglio la

differenza di genere viene sperimentata dalle donne che vogliono accedere alle professioni, di

nuovo come solco che divide ed esclude le donne dal mondo degli uomini. Anche una filosofa del

calibro di Edith Stein rimane vittima del suo tempo, di questa pregiudiziale convinzione che vi

siano lavori femminili e lavori non-femminili, lavori adatti e lavori non adatti alle donne.

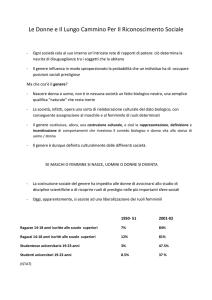

Ma se il pregiudizio è errato, l’idea di partenza della Stein, l’antropologia duale, che mette in luce la

differenza e insieme la complementarietà del femminile e del maschile, è giusta e ritorna nel

momento in cui l’emancipazione delle donne riesce a superare il solco, a conquistare professioni

prima precluse, giungendo ai giorni nostri a rivendicare nell’ambito del lavoro le pari opportunità

per uomini e donne. Conquistata l’uguaglianza sul piano del diritto al lavoro, le donne avvertono

infatti l’esigenza di rivendicare la loro differenza di genere. Sì, è vero sono entrate, ormai di diritto

nel mondo del lavoro, ma come sono entrate, chi sono le donne che lavorano?

La scoperta dell’identità di genere, o meglio l’esigenza di tale identità, ancora in fieri, ancora da

scoprire, è il portato nuovo del secondo femminismo, quel femminismo della differenza che vuole

ridisegnare un mondo sempre pensato al maschile, sconfiggendo gli antichi monismi di sempre.

All’interno del femminismo della differenza si va affermando un pensiero del femminile, che

apparentemente è meno dirompente, ha toni meno alti, meno gridati, e che può apparire a volte

quasi conservativo e nostalgico delle antiche virtù femminili, tanto odiate dalle prime femministe,

poiché fa leva su qualcosa che riprende in sé quelle virtù: la particolare predisposizione della donna,

a causa della natura o della storia, alla cura.

Parlare del femminile nel mondo del lavoro può quindi significare due cose diverse: parlare dei

problemi che il femminile, ovvero la predisposizione della donna alla cura, può comportare per il

mondo del lavoro, a partire dalla difficoltà, sotto gli occhi di tutti, di conciliare i temi del lavoro

pubblico con i tempi del lavoro di cura che le donne continuano a svolgere; parlare della possibilità

di una lettura differente che il femminile può portare dentro il mondo del lavoro, la possibilità

cioè di ridisegnare i tempi del lavoro, le sue regole, i suoi rapporti, la sua struttura organizzativa.

Nel primo caso la presenza del femminile nel mondo del lavoro è avvertita come problema,

intendendolo sia come problema per le donne, sia come problema che le donne stesse costituiscono

per l’organizzazione, per il mercato del lavoro; nel secondo caso il femminile appare come una

risorsa, capace di introdurre una lettura differente delle problematiche inerenti al lavoro.

Cercando di seguire questa seconda ipotesi, è possibile, a partire dall’idea portata avanti da Carol

Gilligan di un’etica differente, presente soprattutto nel pensiero delle donne, individuare un’etica

del lavoro differente, che sposti l’attenzione dal mero rispetto dell’autonomia dei lavoratori,

considerati come individui separati, all’empatia tra lavoratori che riscoprono l’importanza della

reciproca interdipendenza, dal primato delle regole e dei principi, che tanto peso ha in un’etica del

lavoro di stampo contrattualista, al primato delle relazioni che domina in un’etica della cura. E’

possibile ancora passare dai rapporti codificati nei ruoli, alla riscoperta, sulla scia di Annette Baier,

dell’importanza della fiducia come tessuto connettivo di ogni rapporto umano, presupposto della

comunicazione e cuore pulsante di un’organizzazione lavorativa che metta insieme risorse umane

che non dimentichino di essere tali.