Dinamiche simboliche nei rituali civili e politici

Gianmarco Navarini

[Non citare senza il permesso dell’autore. In corso di pubblicazione in A.N.Terrin (a cura di) Riti religiosi

e riti secolari]

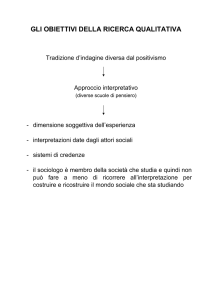

In questa relazione tratterò i rituali pubblici – civili e politici – seguendo, come

principale prospettiva, l’approccio che da tempo viene definito come “culturale” sia in

sociologia che in antropologia. In tale direzione la cultura può essere intesa come la rete

o il sistema di significati in cui si inscrive l’agire umano, di cui i riti costituiscono al

tempo stesso una tangibile modalità di espressione e uno straordinario ambito di

produzione. In quanto modalità espressive, marcatori e produttori di cultura, i riti sono

fondamentalmente azioni simboliche. Con ciò si intende dire sia che i simboli impiegati

in un rito sono dei mezzi non solo per creare significati ma anche per agire, sia che la

simbolizzazione – le attività di rappresentazione della realtà per mezzo di simboli, e di

costruzione di un ordine simbolico – costituisce propriamente il fine, o se vogliamo il

risultato e l’esito principale, di qualsiasi rito collettivo preso nel suo insieme. Le

dinamiche simboliche riconducibili a un rituale definito come “civile” o “politico”

hanno luogo nel rapporto, mai fissato una volta per tutte ma spesso variabile, e per

questo dinamico, che gli attori instaurano tra i simboli come mezzi per agire e la

simbolizzazione, la ricostruzione di un ordine simbolico, come finalità intrinseca del

rituale. È mia intenzione descrivere alcune di queste dinamiche distinguendo tre

elementi che entrano in gioco: il tempo, il corpo, il potere. Prima di procedere in questa

descrizione, è bene riassumere con quale prospettiva teorica ed analitica possiamo

trattare questi tre elementi.

Estasi, reagire all’inazione, fronteggiare le crisi

Nei suoi celebri studi Émile Durkheim (1912) paragona la società alla vita religiosa e, in

quanto tale, mostra come sia costituita e tenuta assieme da uno specifico genere di

azione collettiva: i riti. Questi rispondono al bisogno dell’individuo di uscire da sé, di

essere o di entrare a far parte di un tutto più grande, il gruppo sociale. In questo

processo di fuoriuscita dal mondo isolato e individuale risiede il fenomeno sociale

dell’estasi, e della trascendenza, nonché il sentimento di far parte di qualcosa che va

oltre l’individuo, ma di cui l’individuo è parte attiva e costitutiva, cioè la società.

Durkheim sottolinea come ciò avvenga solo in alcuni momenti, ricorrenti e spesso

periodici, della vita in società, i quali si presentano come qualcosa di episodico, e per

questo da considerare come fenomeni “staccati” dalla vita ordinaria e quotidiana. In tal

senso, pur non essendo parte integrante della vita sociale ordinaria i grandi riti collettivi

sono ciò che la rende possibile, sono cioè il momento in cui gli attori, trovandosi

impegnati in azioni comuni, recuperano energie, linguaggio e significati per continuare

a vivere insieme, e dunque a fare società. Ciò si verifica anche perché i riti collettivi

costituiscono uno dei rari momenti sociali in cui viene prodotta una rappresentazione

pubblica della società, cioè del gruppo riunito, ma anche del mondo così com’è o come

dovrebbe essere per gli attori. Infine, i riti sono il luogo in cui si crea e ricrea energia

anche in termini di forza morale: sentimenti di obbligazione e di rispetto per ciò che

tiene unite le persone, e quindi una grande attenzione per quelli che vengono intesi

come i fondamenti dei legami sociali. In questo senso i rituali sociali sono sempre

fenomeni “religiosi”: svolgono la funzione di riannodare, di re-ligare, di rimettere

insieme persone la cui esistenza nella vita ordinaria è di solito strettamente individuale.

Di conseguenza, il potere dei riti pubblici sta nel produrre e mettere in gioco

rappresentazioni collettive, e di riprodurre “centri simbolici”, ossia rappresentazioni di

ciò che costituisce il collante della vita sociale, il nocciolo del suo ordine simbolico e

morale.

A questo quadro teorico l’antropologo Bronislaw Malinowski (1926) aggiungerà un

elemento di una certa rilevanza. I riti – anche nella loro dimensione individuale e

quotidiana – non solo rispondono al bisogno dell’uomo di uscire da sé e fare comunione

con altri, ma vengono messi in moto dai soggetti per una specifica ragione: reagire

all’inazione (Navarini, 2003). Posto dinanzi a certi limiti, vincoli e costrizioni (naturali,

sociali, politici ecc.) il soggetto rischia di bloccarsi nello svolgimento delle sue attività,

o di non agire come avrebbe voluto o come avrebbe fatto solitamente; di conseguenza

agisce simbolicamente celebrando un rito e facendosi sostenere, nel proseguire delle sue

attività, dal senso ricavato da tale celebrazione. Qui il rituale assume il significato di

vero e proprio “stereotipo”, nel senso etimologico del termine, cioè un’azione simbolica

e codificata ma tutt’altro che priva di effetti concreti: l’effetto primario del rito è dare ai

suoi attori un’impressione solida del proprio agire reale, cioè di garantire senso di realtà

alla loro azione anche in situazioni estreme, o in momenti in cui la situazione sembra

determinare unicamente passività e rassegnazione. In tali contesti i riti civili e politici

più che manifestare un potere mettono in gioco le forme di potere che limitano gli attori,

sono cioè azioni simboliche di resistenza, volte a superare o aggirare i poteri che

spingono alla rassegnazione, alla passività, alla rappresentazione di un mondo da

prendere così com’è poiché definito o percepito come ineluttabile.

Una terza prospettiva di cui tenere conto quando si parla di rituali pubblici è quella

offerta dai diversi studiosi che, sulla scia di Van Gennep (1909), Hertz (1907), Turner

(1969), hanno trattato i riti come forme con le quali l’uomo fronteggia i mutamenti e le

crisi. In tale contesto, ossia in rapporto ai mutamenti (individuali o sociali, naturali o

artificiali, reali o del tutto inventati), i riti sono forme di produzione di senso nella

misura in cui marcano e definiscono i significati di ciò che accade in termini di

“passaggio”. In altre parole, “passaggio” significa che qualcosa nel mondo è cambiato o

sta cambiando, e che con il rito gli attori percorrono (attraversano e superano, e per

questo “passano”) il cambiamento fissandone un possibile senso. In questo lavoro di

costruzione del senso da parte dell’attore (di se stesso e del cambiamento) ogni rituale

può essere osservato come uno scandire di tre fasi – rottura, liminalità, reintegrazione –

le quali corrispondono ai tre modi con cui la realtà che sta fluendo – il mutamento –

viene distinta, classificata, interpretata, e poi riportata in un stato ordinario.

Tra i riti di passaggio – e al di là delle loro forme più celebri, i riti di iniziazione e i riti

istitutivi – rivestono particolare importanza tutti quei rituali posti a fronteggiare i

mutamenti che hanno a che vedere con i cosiddetti “lati sinistri della vita sociale”,

soprattutto le malattie (De Martino, 1958) e la morte (Hertz, 1907). In tali circostanze

l’impianto simbolico costituito da quello che spesso viene chiamato “il rito dei riti”, il

rituale funebre, può essere assunto come principale modello di osservazione per

interpretare la vita pubblica, sia civile che politica. In ogni luogo e da sempre, infatti,

l’impianto del rituale funebre condensa le principali caratteristiche dei rituali così come

riassunte dalle tre prospettive qui accennate. Si tratta, in altre parole, al tempo stesso di

2

un rituale aggregativo (di estasi e trascendenza, con il conseguente tentativo di

rinnovare i legami sociali; così come questi fenomeni sono intesi da Durkheim), di un

rituale di resistenza e di reazione all’inazione (posto di fronte ai limiti estremi della vita

sociale, l’attore reagisce con azione collettive fortemente simboliche), e ovviamente di

un rito di passaggio a fronte del mutamento più clamoroso che una società e un gruppo

sociale sono in grado di sopportare (la scomparsa di una persona, la transizione dei

defunti in un altro mondo, ma anche il passaggio o meglio la reintegrazione dei vivi

nello stesso mondo in cui devono o vogliono continuare a vivere).

Nel contesto dei riti di passaggio avviene quindi una dinamica di potere complessa, e

che aggiunge al potere di radunare gli individui in un grande corpo sociale e di

rappresentare la società di cui si è parte, e al potere di simboleggiare un modo per

reagire all’inazione, un ulteriore fenomeno: il potere di assegnare un senso ai

mutamenti, inclusi quelli più critici o terribili come la morte e le gravi malattie.

Tempo

La dinamica temporale innescata dai rituali, cioè la rappresentazione simbolica del

tempo sociale che essi producono, è un fenomeno talmente complesso da meritare in sé

una specifica e lunga trattazione. Nel poco spazio e tempo a mia disposizione, mi

limiterò a indicare alcuni elementi generali che sembrano caratterizzare le

rappresentazioni rituali del tempo nella nostra società contemporanea.

Naturalmente, sappiamo che per ogni essere umano membro di una data società il tempo

non è altro che una rappresentazione, vale a dire che nessun individuo – in passato come

oggi – è in grado di definire cosa sia per davvero il tempo o di coglierlo nella sua reale

sostanza, mentre è capace di darne un possibile senso unicamente attraverso il suo modo

di agire e di rappresentare il mondo in cui vive. Ora, come è noto, la rappresentazione

sociale del tempo predominante nella società occidentale e moderna è sempre stata

quella lineare e vettoriale: il tempo è rappresentato nella figura geometrica della linea,

spesso una linea tratteggiata, poiché di volta in volta ha un inizio (il passato), uno

svolgimento (il presente) e una direzione (il futuro). Il tempo dunque scorre, e in questo

dispiegarsi vettoriale la società è rappresentata come un mondo che va verso qualcosa.

Verso che cosa vada il mondo dipende dalle rappresentazioni che si danno dello stesso e

dal tipo di cultura su cui si appoggia il senso attribuito al futuro, alla direzione indicata

dalla freccia del tempo lineare che scorre. Così il mondo, nella modernità, può andare

verso il progresso (cultura o ideologia liberale), verso la rivoluzione e il riscatto delle

disuguaglianze nell’aldiqua (cultura o ideologia marxista), o verso la redenzione

nell’aldilà (cultura o ideologia giudaico cristiana). Questi tre esempi non esauriscono le

possibili rappresentazioni del tempo, ma è bene riconoscere che esse hanno costituito,

nel loro insieme, la cultura della modernità in fatto di grandi interpretazioni del fluire

del tempo storico.

In quanto costitutivi di questo genere di cultura, le tre grandi rappresentazioni hanno in

comune un elemento cruciale: la fiducia e il grande valore assegnato al futuro. Dal

punto di vista delle attribuzioni di senso, ciò significa che la cultura della modernità

parla agli uomini grossomodo in questi termini: “il senso del presente, di ciò che

avviene nel qui ed ora, non sta nel presente ma nel futuro; è nella direzione,

nell’orizzonte, nella situazione indicata dalla freccia lineare del tempo che come uomini

possiamo cogliere il senso di ciò che facciamo e di ciò che ci accade nella nostra vita

quotidiana e presente”. In questo quadro, tra l’altro, si inscrivono i significati degli

apparati, delle istituzioni e di gran parte degli impianti sociali organizzati dall’uomo

moderno. Anch’essi, in un certo senso, parlano agli uomini, e lo fanno in modo da

3

rispecchiare la grande rappresentazione direzionale del tempo: il senso della scuola non

sta nel valore della scuola in sé ma nel trovare un futuro lavoro; il senso del lavoro non

sta nell’attività in sé ma nella fiducia riposta in un tempo futuro (la carriera, la pensione,

l’aumento di reddito per consumare, risparmiare e investire, ecc.); il senso di un

deposito bancario non sta nell’atto in sé ma in ciò che comporta per il futuro (il ritorno

in termini di interessi ecc.); il senso del viaggio di un migrante non sta nello

spostamento in sé ma nel fatto che questi abbia un progetto; il senso di un’azione

politica o economica non sta nel suo valore o significato intrinseco ma nel fatto che

affronti le sfide poste come rappresentazioni di ciò che il futuro ci chiede; e così via. Gli

esempi potrebbero continuare, ma quanto accennato è forse sufficiente per sottolineare

come l’intera organizzazione sociale della modernità si fondi e sia sostenuta anche da

una specifica rappresentazione del tempo: quella che fa del futuro, in diversi modi

immaginato, come il luogo in cui ricavare i significati di un presente che altrimenti

sarebbe totalmente privo di senso.

Ora, quella che gli studiosi cosidetti postmoderni definiscono come “crisi delle

ideologie”, o meglio crisi delle grandi narrazioni, può essere interpretata in buona

sostanza come un enorme collasso delle rappresentazioni temporali tipiche della

modernità. In breve, ad essere in crisi oggi è il futuro, vale a dire non il futuro reale (che

nessuno sa cosa sia) ma il futuro così come è stato rappresentato e immaginato dalla

cultura moderna, e dagli apparati che su questa cultura si sono costituiti e che

nonostante tutto sono ancora in piedi. In questa crisi del futuro, in cui difficilmente

qualcuno è ancora in grado di attribuire senso al suo presente in virtù di una fiducia

riposta nel domani, possiamo chiederci che ruolo giochino i rituali pubblici, civili e

politici. E possiamo porci questa domanda tenendo conto che, curiosamente, è proprio

nello scenario di crisi delle grandi narrazioni che si assiste a un grande ritorno, o

comunque a un certo fermento e risveglio, dei rituali pubblici collettivi. Anche se la

ritualizzazione pubblica non è un fenomeno immediatamente suscettibile di misura, e

tantomeno riducibile a facili conteggi o quantificazioni, si può dire con una certa

evidenza che la società contemporanea, nonostante le sue crisi, è caratterizzata da un

massiccio investimento in forme pubbliche di rituale. Commemorazioni, anniversari,

beatificazioni, feste nazionali e locali, feste corporative, riti istitutivi e di investitura,

ecc.: lo scenario pubblico è talmente affollato di rituali che sembra impossibile, e forse

poco sensato, contarli. Ma tornando alla domanda, come si muovono in generale i rituali

a fronte della crisi del tempo, cioè del futuro? Molto brevemente, vorrei indicare quattro

direzioni di questo movimento.

Innanzitutto, nel loro insieme i rituali pubblici continuano, oggi più che mai, a costruire

il calendario della vita sociale. Riproducono cioè un sistema di coordinate simboliche

entro cui gli attori, avendo smarrito una rappresentazione del tempo in grado di

procurare loro un significato certo per agire, vengono alleviati, sostenuti nel mantenere

una vita quotidiana che di senso risulta più che mai priva. In breve, nel loro insieme i

rituali contemporanei non producono un senso nuovo del tempo, ma più che altro

fabbricano “catene di appuntamenti sociali”, calendari che alleggeriscono il peso della

perdita delle rappresentazioni moderne: insomma, inventano un’agenda che aiuta a

sopportare nel presente le ricadute della crisi di fiducia nel futuro.

Inoltre, anche se la direzione del tempo non è più così certa e chiara, e se ne è persa la

fiducia, il tempo sociale viene comunque percepito ancora come un divenire; in altre

parole oggi si ha ancora l’impressione che il mondo continui a mutare. Addirittura,

questa impressione è diventata talmente pervasiva, e tangibile, che il continuo

mutamento delle cose sembra essere percepito come la norma più che l’eccezione. Di

fronte a un mondo che muta vorticosamente e di continuo, e dove pertanto le società

hanno perso consistenza e sono diventate “fluide” (Bauman, 1999), i rituali pubblici e

4

più in generale le forme collettive di ritualizzazione tornano a svolgere per l’individuo il

loro antico servizio: quello di aiutare l’uomo a stare al ritmo del continuo fluire,

dell’incessante divenire della vita sociale. In altre parole, è partecipando ai riti che

l’uomo oggi si garantisce (simbolicamente) di stare al passo con l’inafferrabile

mutamento che lo pervade.

In terzo luogo, molti rituali pubblici – se non tutti – lavorano sulle rappresentazioni

sociali del tempo organizzandone liturgicamente gli snodi, o meglio innestando delle

spirali, che periodicamente attraversano e puntellano la linea infinita e ormai indefinita

del tempo che scorre e fugge via. Pensiamo alle commemorazioni, agli anniversari, alle

feste nazionali: rituali come questi svolgono diversi servizi temporali, il più importante

dei quali è forse quello di riportare il passato di una comunità nel suo presente, cioè di

ricordare, di riportare alla memoria sociale degli uomini alcuni elementi del mondo da

cui provengono. Si tratta di spirali poiché uniscono alla figura geometrica del cerchio –

un senso di ciclicità nel ripetersi delle cose, fondato su attività che generano ricordo e

memoria pubblica, e quindi sulla ripetizione ciclica e diacronica dei rituali – una sorta di

riannodamento di senso tra passato e presente, in vista di una ripresa della corsa verso il

futuro.

Infine, e anche in virtù di questo innesto di spirali, i rituali pubblici funzionano come

grandi creatori di interpretazioni: del passato, del presente e del futuro. Il presente

diventa, episodicamente, il luogo in cui il passato deve essere non solo ricordato, ma

ricostruito alla luce del nuovo contesto in cui si vive; e il futuro, anch’esso ricostruito

per l’occasione, viene di conseguenza spiegato come un prodotto in continuità con un

passato così reinterpretato. In questo senso, è bene sottolineare che i rituali pubblici non

ricordano mai interamente il passato, ma lo selezionano e lo ricostruiscono, vale a dire

lo inventano in relazione alle esigenze percepite nel presente e alla luce di ciò che si

vuole far dire al futuro. Così molti rituali pubblici, e i discorsi che da essi vengono

messi in circolazione, lavorano come continue reinvenzioni della tradizione: fabbricano

rappresentazioni del passato, reale o del tutto inventato, e le chiamano “tradizioni” al

fine di imprimere un senso di obbligazione e di rispetto per il futuro, ossia per

giustificare le azioni – istituzionali, politiche, economiche – con le quali una comunità

continua ad agire nella sua storia.

A queste quattro mobilitazioni di significato messe in gioco dai rituali pubblici,

possiamo aggiungere un’ultima considerazione, riferita al rituale inteso come una

grande categoria che intende interpretare lo svolgersi della storia umana in termini di

“passaggio”. Se infatti consideriamo lo svolgersi storico come il dispiegarsi di una

grande rappresentazione rituale, la crisi del futuro in un’epoca di continui mutamenti e

rivolgimenti può essere definita come uno scenario complessivamente caratterizzato

dalla liminalità. La società è sempre più percepita come un mondo che ha rotto – e che

continua a rompere – con il proprio passato, senza tuttavia giungere a una presunta

reintegrazione. La società liminale è in questo senso una società della sospensione,

rappresentata come un limbo poiché fatta di un mondo di rotture che si susseguono

senza fine; una società che “non è più” e al contempo “non è ancora”; una società che

non va più verso qualcosa, ma sempre in attesa che si vada per davvero verso qualcosa.

Corpo

Come il tempo, anche il corpo costituisce un elemento che presenta una certa

complessità, soprattutto nella nostra società contemporanea. Parlerò qui delle dinamiche

simboliche innescate dai rituali su questo elemento distinguendo prevalentemente due

classi di rapporti tra loro strettamente collegati: quelli tra corpo individuale e corpo

5

collettivo, e i rapporti tra corpo fisico e corpo simbolico. Da un punto di vista concreto,

e prossemico, un rituale pubblico (ad esempio un’adunata, una parata, una marcia, una

sfilata, una manifestazione, una processione ecc.) è infatti, sostanzialmente, un

assembramento e un accatastamento di corpi: corpi individuali che si trovano uniti in

una comune e unitaria forma di agire, una forma codificata, coordinata e collettiva. Il

rituale è dunque una forma d’azione che trasforma corpi individuali in un grande corpo

collettivo. Per l’occasione, i movimenti e le attività dei singoli vengono sottoposti a un

regime comportamentale sovraindividuale, l’individuo perde la sua specificità in quanto

attore e si fonde nel tutto sociale nel quale e con il quale si muove. La trasformazione,

ovviamente, non è soltanto fisica ma anche simbolica. Il risultato di questa grande

forma unitaria che agisce è infatti di un genere simbolico, rappresentativo: i corpi tra

loro assembrati producono la rappresentazione di un corpo sociale. Di conseguenza, il

rituale è una forma d’azione che trasforma diversi corpi fisici in un grande corpo

simbolico.

Ora, la questione del corpo – corpi individuali che diventano collettivi, corpi fisici uniti

in un comune corpo simbolico – può essere trattata in una varietà di prospettive

analitiche, la più interessante delle quali, parlando di rituali civili o politici e seguendo

Durkheim, sembra essere quella della cosiddetta religione civile (Bellah, 1970). In tale

contesto i rituali pubblici sono forme di azione che, lavorando fisicamente e

simbolicamente sui corpi e per un grande corpo, esprimono una rappresentazione della

religione civile presente in una data società o gruppo sociale. Con “religione civile”

possiamo infatti intendere, in primo luogo, la rappresentazione di una società come

corpo unitario, cioè il fatto che la comunità in cui vivono gli individui venga

immaginata (Anderson, 1983) mediante la rappresentazione simbolica di un grande

corpo dotato di membra tra loro connesse. Per essere una religione civile questo grande

corpo simbolico è rappresentato come fondato su “legami orizzontali” e su principi di

delega “verticale”. I legami orizzontali sono dati, in genere, dal patto sociale di fondo

che si presume sussista tra gli individui, da forme di rispetto per valori considerati

ultimi, e da un sistema di obbligazioni reciproche. Il principio verticale si riferisce

invece a una complessiva forma di delega di poteri nei confronti dell’autorità che

incorpora e dunque incarna il patto sociale, a garanzia del rispetto dei valori e delle

obbligazioni. Dal momento che si tratta di una delega che nel rito sussiste ed è rinnovata

in termini simbolici, l’autorità che la incarna stabilisce per l’occasione un’equivalenza

con i simboli del patto sociale, cioè si costituisce come centro simbolico della comunità

(Geertz, 1977). Beninteso, questo “centro” è ciò che in una data società condensa

simbolicamente i legami orizzontali tra individui, ma di per sé non coincide con

l’autorità. Il rituale rende evidente al pubblico il suo centro simbolico, lo rappresenta in

virtù di una celebrazione del corpo sociale, e al contempo mette in gioco un principio

verticale che dà l’occasione all’autorità di incorporare il centro. In breve, l’autorità non

è ma occupa il centro simbolico al fine di garantire sia l’esistenza di questi sia la

propria.

Tornando alle dinamiche del corpo, qualsiasi rituale pubblico può essere inteso come

una situazione in cui un insieme di corpi individuali e fisici si trovano riuniti in un

grande abbraccio e finiscono per generare una rappresentazione del grande corpo

sociale di cui si ritengono parte. Va ora detto che una religione civile,

indipendentemente dal fatto che esista per davvero, viene di solito celebrata nelle

cerimonie relative alle feste nazionali. Ma al di là delle feste, cosa forse più importante,

una religione civile emerge di solito con grande forza nei momenti di crisi, quando cioè

un evento o certe azioni hanno messo in evidenza il rischio che il centro simbolico sui

cui si basa la grande rappresentazione religiosa-civile sia privo di fondamenti reali, sia

stato profanato o anche distrutto. In queste situazioni, il legame tra rito e religione civile

6

è sostanzialmente messo in atto dalla dinamica che il rito instaura con la crisi, vale a

dire da come la fronteggia e la risolve. Oltre agli scandali politici e istituzionali

(Thompson, 2000), al riguardo i casi più eclatanti si riferiscono di solito alle malattie

collettive (certamente più frequenti nel passato, anche se non scomparse), alle malattie

che colpiscono chi detiene l’autorità, e ovviamente alla guerra e alla morte

(massicciamente presenti nelle società contemporanee). In termini generali, queste

situazioni possono essere intese come momenti in cui certi corpi fisici vengono a

mancare, o a deteriorarsi, mettendo temporaneamente in crisi i principi di fondo su cui

si regge la rappresentazione dell’unità sociale, e di conseguenza la vita sociale

collettiva.

In questa direzione tra i tanti esempi che si potrebbero riportare, due meritano una

particolare attenzione: il caso dei rituali funebri, del lutto nazionale e dei funerali di

Stato; e le situazioni relative alla crisi del cosiddetto “doppio corpo del re”.

I funerali di Stato, che implicano imponenti e solenni rituali funebri con lutto nazionale,

avvengono di solito nella situazione in cui (almeno) un corpo fisico dotato di grande

valenza simbolica scompare, e la cui morte viene celebrata per rinnovare sia l’esistenza

collettiva dei presenti sia la continuità delle loro azioni nella vita pubblica, politica,

istituzionale e sociale. Il corpo dello scomparso è qui rappresentato come sacro, ma

nella particolarità del sacer: un corpo sacrificato, che tuttavia dimostra che nel nostro

modo di fare società i corpi (le vite) individuali sono sacrificabili. Il rituale celebra

dunque un sacrificio – soprattutto quando lo scomparso è definito come un caduto

“nell’adempimento del dovere” o “nello svolgimento di funzioni alte e nobili” – e di

solito il sacrifico (ad esempio quando la morte insorge a causa di una guerra) è celebrato

come un’offerta individuale all’altare del grande corpo sociale e simbolico, sia esso la

patria o altro. Del resto, il fatto tangibile che corpi fisici e individuali vengano a

mancare mette in crisi il senso dell’azione collettiva e dell’autorità istituzionale che ha

portato più o meno direttamente alla loro scomparsa; si rende così necessario un rituale

che attribuisca un senso alla loro morte evitando di mettere in crisi – ma anche di

disonorare o di coprire di vergogna – l’occupazione del centro simbolico da parte

dell’autorità: e questo senso è per l’appunto il sacrificio, una morte con onore e per

onore, e celebrata in quanto tale. In sintesi, i rituali funebri nazionali sono potenti

celebrazioni dell’unione del corpo sociale e solenni rappresentazioni del corpo

simbolico nonostante l’evidente crisi che colpendo il primo rischia di incrinare il

secondo. Ma sono anche potenti forme di discorso simbolico collettivo: un discorso che

dice che “se si sta uniti la vita va avanti” nonostante tutto, nonostante la morte; un

discorso che parla agli individui dicendo che “la società è immortale”, così come

immortali sono le sue istituzioni, nonostante gli incidenti di percorso. Per tale ragione i

rituali funebri nazionali e in particolar modo i funerali di Stato – così diffusi in Italia in

questi ultimi anni – non possono evitare di mettere in gioco potenti ambivalenze. Di

fronte alla morte, e nonostante la solennità del rito, la gente sembra infatti non poter

evitare di chiedersi: uniti sotto che cosa? La vita certamente andrà avanti, ma come?

Molto simili, ma anche differenti, sono le situazioni che mettono in gioco il cosiddetto

“doppio corpo del re” (Kantorowicz, 1957). Questa famosa espressione, nelle società

contemporanee, si riferisce al fatto che la persona che detiene una posizione di massimo

potere, in una certa istituzione, dispone di due corpi: uno fisico (il corpo reale in carne e

ossa) e uno simbolico (ciò che rappresenta). Per qualunque individuo si può parlare di

un doppio corpo nella misura in cui, durante occasioni rituali, la sua identità pubblica

viene sdoppiata: il suo corpo in azione rappresenta sia ciò che l’individuo è o sembra

essere per lui stesso, sia la sua immagine così come viene percepita dagli altri. Per chi

detiene alte cariche di potere, il rituale procura un doppio corpo analogo, con una

differenza non trascurabile che riguarda il corpo-immagine. Questo corpo è infatti,

7

inevitabilmente, l’immagine – la rappresentazione semplificata – dell’istituzione di cui

il soggetto è a capo, per cui si può dire che il secondo corpo dell’individuo viene qui

con-fuso con quello dell’istituzione: insomma il corpo simbolico del “re” (del Papa, di

un capo politico, ecc.) coincide con un corpo collettivo, e questo corpo è l’istituzionecorpo-sociale che esso rappresenta. Ora, dato che ogni istituzione (incluso un partito

politico) per essere tale deve porsi come immortale, e manifestare questa pretesa nel

tempo, va da sé che il corpo simbolico che la rappresenta debba seguire – il più a lungo

possibile – la medesima sorte. In breve, il “re” ha due corpi: quello fisico, soggetto alla

natura umana, è destinato a perire; quello simbolico, soggetto alle dinamiche

istituzionali, è (deve essere) teso verso l’immortalità. Il suo corpo simbolico – la sua

rappresentazione, ossia ciò che rappresenta – non può scomparire, deteriorarsi o morire

impunemente, pena la scomparsa, la crisi o la morte dell’intera istituzione.

Ovviamente, uno dei problemi che di solito si presenta è come garantire l’immortalità

della rappresentazione, evidentemente fondata sulla presenza pubblica del corpo fisico,

e come garantire le pratiche di successione del potere, allorché questo corpo giunge a

essere privo di vita o anche quando è visibilmente deteriorato, ammalato o preannuncia

di essere prossimo alla morte. Di recente, la nostra società ha manifestato una grande

varietà di queste situazioni, per fare solo alcuni esempi possiamo ricordare la malattia e

il successivo passaggio di consegne di Eltsin, la morte di Arafat, in Italia la malattia di

Bossi, e infine il lungo travaglio di Papa Giovanni Paolo Secondo. Non mi è qui

possibile trattare nel dettaglio questi casi. Tuttavia, mi preme sottolineare almeno due

dimensioni entro le quali si giocano le dinamiche simboliche messe in atto dalle

istituzioni, e dagli attori istituzionali, in casi come questi.

La prima riguarda il rapporto tra pubblico e privato. Il fatto che il “re” si ammali

seriamente, e rischi di morire, fa sì che il suo “privato mondo della vita” venga reso

straordinariamente pubblico, anche se ovviamente in modo selettivo. Ciò vuol dire che

l’istituzione non può facilmente e impunemente privarsi del corpo fisico del suo capo né

della sua visibilità, e non può farlo soprattutto quando questo corpo è segnato dai destini

terreni, da infermità o malattia. Sicché l’istituzione fa del corpo martoriato del suo capo

un vero e proprio oggetto rituale: deve resistere il più possibile come corpo fisico (deve

soffrire ma anche lottare, e ovviamente deve mostrarsi in pubblico, soprattutto parlare)

poiché in tal modo il re manifesta di onorare fino in fondo la sua “corona”, il suo sacro

ufficio, vale a dire l’istituzione, e poiché in tali frangenti altri attori hanno modo di

preparare l’immortalità – la continuità nel tempo, la successione – di ciò che egli

rappresenta. In tal senso, viene confermata l’antica legge del doppio corpo dei sovrani

medioevali: essi non dispongono pienamente dei due corpi, poiché il loro corpo fisico è

sempre sottomesso, sia nelle situazioni ordinarie che in quelle straordinarie, a quello

simbolico. Esiste cioè una dipendenza del corpo fisico rispetto al corpo simbolicoistituzionale: il primo può anche morire, o soffrire, ma lo deve sempre fare in onore – ed

esibendo lo splendore – del secondo.

La seconda dimensione, collegata alla prima, riguarda il rapporto tra le attività di

separazione e protezione del corpo e quelle di esposizione dello stesso. Il corpo malato,

sofferente, deteriorato del “re”, in breve il suo corpo fisicamente privato non solo delle

normali facoltà ma anche degli attributi consueti di chi esercita potere (in primo luogo

quello di riuscire a parlare, cioè di procurare l’impressione di essere in grado di dare

ordini), deve essere gelosamente custodito, separato, interdetto, protetto da una

possibile invasione totale dello sguardo esterno. La stessa separazione è qui una

celebrazione dello straordinario, della sacralità che deve essere attribuita al corpo tanto

più questi è simbolo di qualcosa che vuole essere rappresentato come cruciale per la vita

collettiva, istituzionale, sociale o politica. Allo stesso tempo, tuttavia, il corpo

deteriorato non può essere totalmente nascosto, ma deve essere mostrato al pubblico con

8

dovuta cura. Ed è così che il segreto e la riservatezza da una parte, le pratiche

cerimoniali di esibizione pubblica dall’altra, costituiscono nel loro insieme la grande

cornice rituale entro cui il corpo del “re”, forse avvicinandosi alla fine, parla agli uomini

in un modo nuovo. Così come il re lotta sino alla fine per la vita, soffre ma senza

nascondere il suo travaglio, così anche l’istituzione che rappresenta lotterà per la propria

vita nel futuro. Così come il re esprime un amore e un attaccamento fino alla fine per il

corpo sociale che incarna, così anche dovranno fare in seguito i membri del corpo

sociale per l’istituzione che – si dà per scontato – nonostante tutto sopravviverà. E

quanto più il re si mostra attaccato al suo corpo simbolico, sminuendo il suo corpo

fisico, tanto più il corpo simbolico è destinato a entrare nell’immortalità.

Alla fine di tutto ciò, l’istituzione è spinta a mettere in campo tutto quanto gli è

possibile per rafforzarsi, tanto che la malattia o la morte del re, per quanto grande questi

possa essere stato, risultano talvolta non come un problema ma come il modo più

potente, e indubbiamente straordinario, per rigenerare l’intero corpo sociale che essa

intende comandare. Naturalmente, il corpo sociale si rigenera in virtù di un

rinvigorimento della fede nell’istituzione, e di questo nuovo e potente vigore gli

individui sono chiamati a prendere parte in virtù di ciò che il re ha simbolicamente

espresso nel suo travaglio. Aver fede e sostenere l’istituzione che prosegue nella sua

vita e nelle sue azioni, insomma nella sua politica, significa infatti evitare di “tradire il

re”. Cosa che risulterebbe tanto più grave, e imperdonabile, quanto più il re ha patito, ha

mostrato di saper soffrire, di sopportare il travaglio e di averlo fatto nient’altro che in

nome della grande causa che unisce, in breve per la stessa istituzione. Che poi

l’istituzione continui a vivere, ad agire politicamente, come davvero avrebbe voluto il

vecchio re, si tratta ovviamente di una domanda che, nei rituali del doppio corpo, non è

consentito porre a voce alta. Ciò che in tali frangenti l’istituzione assicura, non solo

nella sostanza ma anche discorsivamente e simbolicamente, è la successione. Se tutto va

a buon fine un altro re prenderà il posto di quello che si va spegnendo, e si può star

sicuri che il nuovo parlerà – e così dirà di fare, almeno in principio – in nome del

vecchio. Cioè si attiverà per una sua propria politica, ma legittimato da colui che

l’istituzione, per mezzo del rituale, ha potentemente rappresentato come un sacro

mandante.

Potere

Quanto detto sinora è forse già sufficiente per segnalare lo stretto legame che sussiste

tra rito e potere.

Innanzitutto vi sono elementi di potere che sono, per così dire, intrinseci, e quindi

potenzialmente presenti in qualsiasi rituale pubblico. In primo luogo, il potere del rito in

quanto capacità di fornire un repertorio ufficiale per rappresentare e nominare le cose, i

gruppi, e le relazioni tra individui. Inoltre, il potere di costruire e di far circolare

significati in situazioni straordinarie della vita sociale, o anche in momenti del tutto

ordinari ma la cui eccezionalità, se non è percepita come tale, è creata dallo stesso rito.

E poi, il potere di gestire il tempo, o meglio di controllare le attività sociali nello

scorrere del tempo: la capacità di alleviare lo smarrimento derivato dalle crisi delle

rappresentazioni lineari e vettoriali; di organizzare il calendario della vita istituzionale,

sociale e politica; di sostenere gli individui nel tentativo di stare al passo con il fluire

della vita sociale; di riportare un certo passato nel presente e di reinventare di continuo

tradizioni che scaldano i gruppi sociali; di istituire posizioni sociali e di marcare i

passaggi di status o di condizione umana e sociale. Inoltre, il potere di lavorare sul

corpo: la forza di trasformare corpi individuali in corpi collettivi; di sdoppiare i corpi

9

nella loro dimensione fisica e simbolica; di imporre la valenza del corpo simbolico su

quello umano e reale; di lavorare sul doppio corpo per garantire un senso collettivo ai

“lati più sinistri” della vita sociale, inclusi quelli in cui la stessa vita sociale, politica o

istituzionale ha provocato la scomparsa di alcuni suoi membri, facendo tuttavia di

questa un mezzo per rigenerarsi; di giocare con il trattamento del corpo di chi detiene il

potere, al fine di garantire l’immortalità dei gruppi, dei partiti, delle istituzioni, e di

creare occasioni in cui preparare con cura le successioni, cioè una circolazione

abilmente guidata delle relazioni di potere tra individui e tra gruppi sociali. Il tutto in

uno scenario di liminalità, cioè in una situazione di indefinita sospensione in cui

nessuno sa per davvero dove la società stia andando.

In questa direzione, si può dire che proprio a causa del loro potere intrinseco, l’intera

storia politica delle società occidentali può essere letta come una storia di lotte per il

dominio dei rituali pubblici e istituzionali, cioè come un’eterna lotta tra diversi attori

tesi a raggiungere un certo controllo del senso, o addirittura un suo dominio (Navarini,

2001). In questi termini, per fare solo un esempio, è stato possibile interpretare in chiave

culturale le diverse forme di religione politica, o religioni del potere, allestite dai

totalitarismi europei nel XX secolo, cioè l’organizzazione liturgica della vita sociale

messa in atto dai regimi di Stalin, Hitler e Mussolini. Non credo sia qui necessario

entrare nei dettagli, del resto è più che nota la spasmodica attenzione dedicata da questi

regimi al controllo capillare dei riti: da quelli più intimi e di vita famigliare (ad esempio

i rituali del cosiddetto “ciclo di vita” degli individui, dal battesimo al funerale passando

per i matrimoni e altri riti di iniziazione) a quelli più istituzionali (nelle scuole e nel

mondo del lavoro), e ovviamente ai grandi rituali di effervescenza collettiva, siano

questi le feste popolari, le celebrazioni nazionali, e ogni altro rito che tende a marcare il

calendario pubblico della vita sociale.

Ma il potere dei rituali, o meglio le dinamiche di potere che essi incorporano, va ben

oltre il loro potere intrinseco. Uno dei punti centrali, infatti, è di nuovo quello

sottolineato da Durkheim: i riti pubblici svegliano il potere di rappresentare la società,

ed è in questa grande rappresentazione da loro veicolata che gli individui, nei rituali, si

attivano mettendo in gioco altre forme di potere (politico, economico, religioso,

culturale ecc.), e spesso indipendentemente dalle basi su cui tali poteri si appoggiano. Il

fatto che nei rituali gli attori mettano in gioco un certo potere, cioè lo rendano visibile e

palpabile, fa sì che qualsiasi rituale pubblico e civile possa in buona sostanza essere

inteso come rituale politico. Del resto, mettere in gioco poteri significa introdurre nel

rito una posta in gioco, e qualsiasi rituale – al di là di come ufficialmente viene definito

– diventa politico nella misura in cui incorpora una posta in gioco collettiva. In breve,

oggi più che mai, un rituale è politico se in esso vi è una posta in gioco, cioè se il rito

mette in gioco i rapporti di potere e di dominio, e come abbiamo visto, ciò avviene

soprattutto quando è in atto un certo lavoro simbolico sul tempo e sul corpo. In questa

direzione, oltre ai rituali politici ormai definiti come “tradizionali” (i congressi dei

partiti, il giuramento degli eletti e del presidente, le elezioni, i duelli televisivi, le

manifestazioni di piazza ecc.) anche un semplice sciopero, la morte del Papa, una

beatificazione, una commemorazione e perfino il lutto per una tragedia provocata dalla

natura (innondazioni, terremoti, maremoti, smottamenti di dighe, uragani ecc.)

diventano “cosa politica”.

Gli elementi di cui si compone la posta in gioco in un rituale dipendono da diversi

fattori, i quali a loro volta dipendono dalle circostanze in cui viene officiato il rituale. Vi

è tuttavia un elemento che possiamo intendere come universale, cioè messo in gioco in

ogni rituale e in qualsiasi circostanza questi venga allestito. Questo elemento riguarda lo

status dei partecipanti, cioè la definizione pubblica del loro prestigio e di conseguenza

della loro autorità simbolica e della loro posizione di autorità (Bourdieu, 1982). Ogni

10

rituale è infatti sempre, tra le altre cose, una celebrazione dello status di coloro che vi

prendono parte, vale a dire che il rito comporta una potente rappresentazione pubblica

della posizione di potere in virtù della quale certi attori si rendono visibili, e da cui poi

esprimono gesti, parlano, agiscono, decidono. Naturalmente, questa rappresentazione è

unitaria dal punto di vista della fusione dei corpi ma è differenziale nel modo in cui i

diversi corpi vengono simbolicamente trattati nel loro fare unità. In altre parole è una

rappresentazione volta a stabilire confini, poiché contiene e riproduce delle differenze.

In genere, vi sono differenze innanzitutto segnate dall’imposizione di un “confine

periferico”, ossia tra ciò che sta all’interno e all’esterno del rituale: in termini generali, è

questa la differenza tra “noi” e “loro”, tra coloro che sono parte del rito e coloro che

rimangono fuori, tra chi c’è stato e chi è mancato al raduno, tra i membri del rito e gli

“altri”; beninteso non altri generici ma altri ben identificati e nei confronti dei quali di

solito è lo stesso rituale a determinare, più o meno implicitamente, differenze e distanze.

Ma la cosa più importante è forse che, oltre a questo lavoro di “inclusione per

esclusione”, i rituali tracciano linee di confine e quindi differenze interne alla stessa

rappresentazione generata dai meccanismi di inclusione. I partecipanti al rito non sono

infatti mai tutti uguali, poiché il rito stesso stabilisce tra i presenti differenze di status e

di posizione d’autorità. Le posizioni occupate in un rituale inventano o riflettono una

certa gerarchia sociale, e molto spesso tendono a riprodurla. Per questa ragione, ogni

rituale pubblico tende a riprodurre un ordine simbolico che, per sua natura, è proteso a

fondersi con l’ordine istituito o con l’ordine che si vuole istituire. È del resto sufficiente

osservare la forma assunta da una qualsiasi manifestazione, o lo stesso modo di

procedere di una parata, una sfilata, una processione, per cogliere le differenze di

posizione e di autorità, insomma la gerarchia che sussiste tra i partecipanti.

Ma proprio perché ogni rituale fabbrica ordine – ordine nei significati, ma anche ordine

in quanto sistema di status e di gerarchie sociali – in esso è sempre presente, in linea

potenziale, una certa forma di rischio. Quanto più in alto è la posizione occupata

nell’ordine sociale tanto più la partecipazione al rito implica, assieme ai possibili

vantaggi, un certo insieme di obblighi. Presenziare al rito, e parteciparvi come si

conviene, è infatti per le autorità un dovere, e quindi anche un obbligo e non solamente

una possibilità strategica. Di conseguenza, ogni partecipazione ai riti è per l’autorità un

rischio: essa implica sopra ogni altra cosa il problema di come apparire, in che maniera

gestire e controllare l’apparizione in pubblico; insomma vi è qui un rischio sotteso al

fatto che la performance rituale non vada a buon fine per coloro che di questa fanno lo

strumento principe, e necessario, di manifestazione e conservazione del proprio potere.

Alcuni mutamenti

L’accenno al fatto che i rituali pubblici comportino assieme a diverse forme di potere

una certa dose di rischio, e quelli contemporanei lo facciano in modo sempre più

evidente, porta a considerare alcuni mutamenti in corso nei riti civili e politici della

nostra società. Schematicamente, vorrei segnalare quattro principali componenti di

questo scenario di mutamento.

Il primo ha a che vedere con un insieme di fenomeni che in vario modo sembrano

toccare qualsiasi situazione di raduno collettivo osservabile come un rituale. In questo

senso, anziché de-ritualizzata la nostra società sembra vivere un momento di

straordinaria fioritura di aggregazioni che ripropongono in buona sostanza forme

cerimoniali di incontro collettivo. In gran parte ciò è dovuto a una sorta di ripresa

postmoderna di tutto ciò che può essere fatto rientrare nella varietà dei fenomeni un

tempo chiamati “di folklore”: sagre popolari, feste di paese, fiere e feste di consumo,

11

attività di promozione commerciale, varie forme di turismo (religioso, agroalimentare,

ecc.), diversi celebration-day, e naturalmente una gigantesca invasione di scene

altamente teatrali e spettacolari, sia sui media che nella vita reale. La ri-fioritura di

questa enorme varietà di rituali aggregativi – naturalmente tra loro molto diversi – ha

contribuito a generare, tra le altre cose, un interessante fenomeno che possiamo

chiamare “contaminazione di linguaggi”. Seppur distinti tra loro, e un tempo forse solo

in apparenza rigidamente separati, i campi odierni della politica, dello sport, della

religione, e dello spettacolo in senso lato vanno sempre più condividendo, nelle loro

messe in scena, medesime forme di linguaggio simbolico, cioè comuni repertori di

performance e di azione ritualizzata.

Il secondo elemento riguarda la frammentazione. Oggi non esiste più, sempre che sia

esistito altrove o in passato, il grande rito civile unitario, cioè un rituale che tiene

insieme tutti i membri di una data società. Qualsiasi rituale pubblico, incluse le feste

nazionali e i funerali di Stato, non sembra più essere in grado di far convergere i

sentimenti, le esperienze e le rappresentazioni del mondo presenti tra la globalità degli

individui e dei gruppi a cui il rito pretende di parlare. In questa direzione, non solo i

grandi riti (soprattutto quelli istituzionali e di Stato) vedono incrinata la loro potenza

rappresentativa, mancano cioè di offrire una rappresentazione della società che sia

condivisa dalla società nel suo insieme, ma più in generale tutti i riti di massa – siano

essi istituzionalmente definiti come religiosi, civili o politici – non sono più in grado di

costruire un’unica esperienza dell’ordine nemmeno tra i propri partecipanti.

Collegato al secondo, il terzo elemento riguarda “l’apertura e l’estensione” dei rituali

contemporanei. Anche in virtù della potenza dei media, e del massiccio ingresso dei

media come veicolo di partecipazione immaginaria a rituali che spesso vengono officiati

a notevole distanza, i riti non parlano più solo a coloro che nel concreto li organizzano o

vi prendono parte ma estendono il loro discorso a un’enorme varietà di persone, luoghi,

gruppi e attori sociali. Così facendo, i rituali “si aprono” poiché in linea potenziale

raggiungono enormi platee, o se vogliamo una vastità di pubblici, e di conseguenza

vedono una generale estensione dei loro possibili significati. In questo senso, apertura

ed estensione dei rituali equivale, almeno in parte, all’apertura ed estensione dei loro

significati: non solo ogni rituale tende a essere codificato per un pubblico molto più

vasto di quello dei propri membri (in un certo senso un pubblico pensato come

universale), ma ogni ricevente si trova nella situazione di poter intendere, o

decodificare, i significati del rito come meglio crede (o ha l’impressione di credere).

Tutto ciò è legato anche al fatto che i rituali contemporanei, nella società cosiddetta

“dell’informazione”, generano commenti (non solo tra i partecipanti, ma anche negli

spettatori lontani, nei media, e tra i partecipanti che si misurano con i commenti esterni),

i quali ne producono di ulteriori, innescando una catena discorsiva all’interno della

quale i significati di un dato rituale non sono più certi e stabiliti una volta per tutte, ma

divengono sempre più oggetto di negoziazione, manipolazione, interpretazione ecc. In

breve, i rituali contemporanei non garantiscono più un esito certo e predefinito sul piano

simbolico e comunicativo, e in questo senso possiamo parlare di “apertura” del rituale.

Infine, e come conseguenza di quanto detto sopra, il principale carattere che vanno

assumendo i rituali civili e politici contemporanei deriva dalla loro inevitabile

polisemia, presentano cioè sempre un carattere di polivalenza simbolica o quantomeno

di ambivalenza. Torniamo ancora una volta su un esempio più volte citato, quello dei

funerali di Stato con lutto nazionale. Se da una parte è ovvio che la partecipazione

(diretta o mediata) al rito appare come globalmente comunitaria e collettiva, se non altro

perché nell’impianto stesso del rituale funebre sussiste una certa impossibilità di

esprimere voci fuori dal coro, è anche evidente come questi riti mettano in scena

sentimenti ed esperienze del mondo fortemente ambivalenti: si piange per le vittime, per

12

i morti e i caduti, e quindi si assiste a un grande abbraccio comunitario; ma nello stesso

tempo non si osserva forse anche un certo disgusto per il grande ordine e per l’autorità

in cui si inscrive, nella doverosa circostanza, il medesimo abbraccio?

Contaminazione di linguaggi e repertori, frammentazione, apertura ed estensione, e

polivalenza o ambivalenza attraversano pressoché ogni forma di rituale civile o politico

contemporaneo, e spesso sono fattori costitutivi di un ulteriore e per certi versi nuovo

fenomeno, quello che possiamo chiamare la catena dei rituali pubblici. Con ciò si

intendono almeno due cose. La prima è che i rituali civili e politici si parlano tra loro, e

quindi un rito ne chiama altri, producendone di nuovi, anche diversi tra loro nei termini

in cui vengono ufficialmente definiti. La seconda è che, anche in virtù del margine di

rischio che il rituale comporta, ogni rito tende a innescare un contro-rito, cioè una nuova

forma rituale che si contrappone alla prima. Possiamo individuare due tipi di controrito: quelli che avvengono in successione, dove si può dire che di volta in volta un

secondo rito risponde o ribatte al primo; e quelli che avvengono in contemporanea, dove

a fronte di una celebrazione ne viene officiata un’altra i cui significati si

contrappongono alla prima. In questo complessivo scenario, le dinamiche simboliche

dei rituali civili e politici – vale a dire il lavoro sul tempo, sul corpo e nei meccanismi di

potere – possono essere ben studiati all’interno del movimento della grande e incessante

catena in cui, tra l’altro, si inscrive il movimento di una società liminale.

Riferimenti bibliografici

Anderson, B. (1983), Comunità immaginate, Manifestolibri, Roma, 1996.

Bauman Z. (1999), La società dell’incertezza, Il Mulino, Bologna.

Bellah R.N. (1970), Civil Religion in America, in Id., Beyond belief, Harper and Row,

New York.

Bourdieu, P. (1982), La parola e il potere. L’economia degli scambi linguistici, Guida,

Napoli, 1988.

De Martino E. (1958), Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di

Maria, Boringhieri, Torino.

Durkheim É. (1912), Le forme elementari della vita religiosa, Comunità, Milano, 1971.

Geertz, C. (1977), Centri, re e carisma: riflessioni sul simbolismo del potere, in Id.,

Antropologia interpretativa, Il Mulino, Bologna, 1988.

Hertz R. (1907), Contributo a uno studio sulla rappresentazione collettiva della morte,

in Id, La preminenza della destra e altri saggi, Einaudi, Torino, 1994.

Malinowski B. (1926), Magic, Science and Religion, in Needham J. (ed.), Science,

Religion and Reality, Sheldon Press, London.

Thompson, J.B., 2000, Political scandal, Blackwell, Oxford.

Turner V.W. (1969), Il processo rituale. Struttura e antistruttura, Morcelliana, Brescia,

1972.

Van Gennep A. (1909), Riti di passaggio, Bollati Boringhieri, Torino, 1981

13