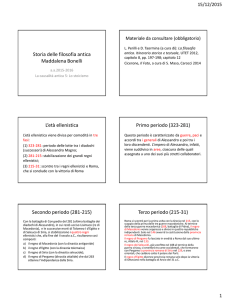

Introduzione a Cicerone

All’impegno filosofico Cicerone restò sostanzialmente fedele durante tutta la sua vita e lo

concretizzò in modo tale che nella sua realizzazione, è possibile cogliere un progressivo

sviluppo, che corrisponde a un coerente disegno.

All’inizio lo studio della filosofia viene concepito come sostegno per poter esercitare nel modo

migliore l’attività retorica e quella politica: non esiste per lui separazione fra filosofica e

politica; d’altra parte, prima ancora che filosofo, Cicerone era un avvocato e quindi un oratore.

Dal 60, anno dell’accordo privato con cui Cesare, Crasso e Pompeo si spartirono il potere a

Roma (il triumvirato), la situazione cambiò radicalmente:venne chiuso ogni spazio politico

all’aristocrazia senatoria e lo stesso Cicerone fu costretto all’esilio, nel 58 A.C; riabilitato l’anno

successivo, continuò la sua attività forense e politica, ma già nel 49 le sue fortune politiche

subirono un nuovo tracollo, quando, nel corso della guerra civile fra Cesare e Pompeo, si

accostò a quest’ultimo. E’ proprio in questo momento, allorché si rende conto che la sua

attività politica è ormai giunta al termine, che decide di dedicarsi pienamente allo studio

filosofico:le scienze filosofiche forniscono motivi di consolazione e nobilitano il periodo di

forzata inattività; ricordiamo però come la passione per la filosofia greca l’abbia accompagnato

durante tutto il corso della sua vita, tanto da spingerlo ad affermare, nel 63, che essa era stata

il dono più bello fatto agli uomini.

Eccellente conoscitore di testi, egli cercò di comporre una sintesi adatta alla realtà romana del

suo tempo di punti di vista e dottrine che desumeva volta per volta dalle scuole

neoaccademica(di impronta platonica), peripatetica (quindi aristotelica) e stoica; nei confronti

dell’epicureismo egli mostrò sempre una polemica ostile.

La base era fornita a Cicerone della dottrina neoaccademica della conoscenza: una conoscenza

sicura della verità era da lui ritenuta impossibile. Di contro, conferiva al concetto di pitanòn (il

probabile) un significato tale da poter soppiantare quello del vero; solo che doveva essere

accompagnato dalla consapevolezza della possibilità d’errore; sulla base di queste premesse

era possibile costruire una dottrina eclettica, comprendendo nel quadro di riferimento assunto

elementi di altri sistemi filosofici, come un’etica neostoica e una politica peripatetica: il rigore

teoretico non era la fondamentale preoccupazione dell’oratore, che intendeva soprattutto

esporre argomentazioni probabili e ragionevoli, che apparissero convincenti agli esponenti della

classe dirigente romana dell’epoca.

Per quanto riguarda le opere,fino al 46 Cicerone scrisse orazioni dedicate di volta in volta a

personaggi quali Milone,il console Licinio Murena, oppure rivolte contro figure dello stampo di

Verre o dell’ancor più noto Marco Antonio,nelle Filippiche, chiamate col nome dei discorsi che

l’oratore greco Demostene aveva pronunciato per incitare i suoi concittadini a difendere la loro

libertà contro Filippo di Macedonia. Non solo, dal 55 si aggiungono anche alcuni scritti retorici

come il De oratore ed in seguito l’Orator, i Topica, mentre le opere filosofiche cominceranno

dal 54, se consideriamo, come Cicerone stesso fece, opere quali il De repubblica e il De legibus

di stampo filosofico; egli infatti, dopo aver elencato l’Hortensius, gli Accademia, le Tusculanae

disputationes, il De natura deorum, il De divinatione,il De fato chiarisce in questo modo: […]

In particolare, il Somnium Scipionis è stato importante oggetto di studio.Esso costituiva la

conclusione dei sei libri del De repubblica, perduti durante il Medioevo e recuperati da Mai in un

codice palinsesto della Biblioteca Vaticana.

Cicerone fa riferimento alla politèia platonica, ciò si vede già dal titolo, così come Lucrezio fa

nel de rerum natura per qunato riguarda il perì fuseos, ma la struttura interna

è

profondamente romana; copiando il titolo dell’opera di Platone, egli non fa che accentuare la

distanza dal mondo greco, sottolinea la differenza di fondo fra la sua concezione realistica

appoggiata alla storia e quella astratta e utopistica di Platone.

Il de re publica, così come la politeia, si concludono con un mito.

La politeia delinea un luogo ideale di vita associata, lo stato armonioso e giusto che si

contrappone a quello storico in cui il filosofo deve vivere: a conclusione di tale progetto si

riferisce il racconto di Er, resuscitato dal regno dei morti dopo dodici giorni.

Il De re publica ha una prospettiva più strettamente politica. In quest’opera Cicerone illustra,

riprendendola da Polibio, la teoria che questi aveva desunto e adattato dalla Politica di

Aristotele, quella delle 3 forme di governo (monarchia, aristocrazia e democrazia) e delle loro

degenerazioni (tirannide, oligarchia e oclocrazia): questo processo involutivo, era da Polibio

ritenuto anankùklosis, passaggio obbligatorio.

Tuttavia, lo stesso Polibio riteneva che la costituzione romana, in quanto comprendeva

elementi delle tre forme originarie (il potere quasi monarchico dei consoli, l’aristocrazia

rappresentata dal senato, la partecipazione democratica garantita dai comizi), avesse

raggiunto un equilibrio capace di sottrarlo alla trasformazione ciclica delle forme istituzionali.

Cicerone, anche in questo caso, attua però alcune modifiche: egli inserisce il concetto di

Naturalis Conversio; non vi è più anankùklosis, ma ogni passaggio è frutto di una necessità

naturale.

Singolare è anche la descrizione che egli fa del perfetto uomo di stato: per Cicerone, la

repubblica è in crisi, gli uomini politici si fanno supportare dall’esercito ed utilizzano mezzi non

democratici per salire al potere; ipotizza allora la figura di un princeps, un filosofo, colui che

deve essere un ‘primus inter pares’, e che deve possedere fermezza,temperanza, prudenza e

giustizia

Non è escluso che egli, uomo ambizioso qual’era, abbia pensato in un primo momento a se

stesso, quale princeps, non riconoscendosi in Cesare e non giudicando Pompeo all’altezza di

tale compito.

Paradiso Ciceroniano ha un fine particolare, ed è limitato alla vita ultraterrena dei grandi

uomini politici che abbiano salvato o comunque beneficiato la patria. Coloro che hanno posto

come fine della loro vita la cura dello stato tornano in cielo più velocemente.

Politica suprema categoria dello spirito

Consolatio 45

conoscenza

Hortensius, esortazione alla filosofia

De finibus, sommo bene e male in 3 conversazioni

c

Accademia, problema della

Tusculanae, argomenti speculazione

ellenistica

De natura deorum, 45 esistenza dei e giustizia divina

Cato Maior, 45 dialogo fra Lelio,Scipione e Catone

De divinatione, 44 dialogo col fratello Quinto sulla dottrina stoica

De fato,44 importanza destino in contrap al libero arbitrio

De officis,44 summa convinzioni modello educativo x l’aristocrazia

L’eclettico Cicerone venne “influenzato” dalla corrente stoica

GLI STOICI

Pochi anni dopo la fondazione della scuola di Epicuro, verso il 301-300 a.C., Zenone di Cizio

(località situata sull’isola di Cipro) fonda in Atene un'altra scuola, la Stoa poikilh (ovvero il

"portico dipinto"), situata non ai margini, ma nel cuore della città, nei pressi dell'agora (la

piazza principale). Questo fatto già denota una netta differenza rispetto alla scuola epicurea: la

scuola stoica s'integrerà sempre più nella realtà cittadina e nel suo apparato educativo. Un

decreto cittadino, infatti, onorò Zenone per essere stato con la sua vita modello per i giovani

ateniesi. Morto forse per suicidio a 72 anni, verso il 262-61 a.C., Zenone fu sepolto a spese

pubbliche nel cimitero della città, sebbene non fosse di Atene (infatti vi era giunto verso il 311

da Cizio, dov'era nato verso il 333-32 a.C.). Un aneddoto racconta che ad Atene, in una

bottega di libraio, udì leggere I memorabili di Senofonte, che parlavano di Socrate, e chiese

dove si potevano trovare uomini simili.

Il libraio gli indicò il cinico Cratete, che stava passando in quel momento. Zenone avrebbe

dunque seguito dapprima l'insegnamento cinico, che, unitamente alla ripresa di alcuni temi

platonici, avrebbe lasciato tracce in una delle sue prime opere, La Repubblica. In essa, infatti,

egli propugnava l'abolizione della moneta, dei templi e dei matrimoni, ravvisava la vera

comunità nella comunità dei buoni, ma ammetteva anche la liceità dell'incesto e, in casi di

necessità, dell'antropofagia. In seguito, Zenone dovette abbandonare questo legame troppo

stretto con il cinismo, studiando le tecniche della discussione e dell'argomentazione, ossia la

dialettica, con Stilpone e Diodoro Crono, che la tradizione collega a un altro filone del

socratismo, la scuola megarica. Ben presto, tuttavia, egli fondò una scuola propria, affiancando

all'attività di insegnamento, la composizione di scritti. Nessuno di questi ci é pervenuto: di essi

abbiamo soltanto titoli e scarsi frammenti.

Questa sorte é toccata all'intera letteratura stoica dell'età ellenistica, cosicché per la

ricostruzione di questa filosofia occorre attingere alle discussioni che ne fecero gli autori

antichi, in primo luogo Cicerone (che dello stoicismo ammirava soprattutto l’etica): ma le fonti

tendono a parlarci degli stoici come se si trattasse di un blocco monolitico, senza operare

distinzioni (spesso senza neanche nominarli) tra i vari autori stoici. A Zenone successe nella

direzione della scuola Cleante di Asso (in Asia minore). Sino alla sua morte, avvenuta nel 23029 a.C, Cleante si trovò ad affrontare, da una parte, le critiche mosse alle dottrine stoiche dagli

accademici e, dall'altra, l'orientamento cinicheggiante che un altro allievo di Zenone, Aristone

di Chio, voleva imprimere allo stoicismo, indicando come essenziale per la filosofia soltanto

l'indagine etica. Cleante, al contrario, diede particolari contributi soprattutto alla fisica e alla

teologia.

L'unico scritto stoico di questo periodo a noi conservato nella sua integrità é appunto l' Inno a

Zeus di Cleante , nel quale egli esalta il reggitore divino dell'universo. A Cleante successe

Crisippo di Soli (situata anch'essa in Asia Minore), che fu scolarca sino alla sua morte,

avvenuta tra il 208 e il 204 a.C. Egli intraprese un'opera di sistematica ricostruzione dello

stoicismo, componendo una serie enorme di opere (circa 700, tra cui i soli titoli di opere

logiche ammontano a 311). Con esse egli rispose anche alle obiezioni degli avversari, in

particolare all'accademico Arcesilao.

Gli scritti di Crisippo erano colmi di citazioni da scritti altrui, in particolare da poeti; esse erano

utilizzate sia per sostenere le proprie tesi sia per criticare quelle altrui, in questo senso egli fu

definito polemicamente un "parassita di libri". Ma il confronto con dottrine e argomentazioni

avanzate da altri indirizzi filosofici fu essenziale per l'attività di Crisippo e, in generale, degli

stoici. Essi riuscirono in tal modo a imporre il proprio vocabolario filosofico, che divenne una

sorta di koinh, di lingua comune, nella quale potevano essere esposti i contenuti anche di

filosofie diverse dallo stoicismo. Per la sua vasta opera di difesa e sistematizzazione delle

dottrine stoiche, Crisippo fu considerato una sorta di secondo fondatore dello stoicismo, tanto

da generare l'affermazione che senza Crisippo non ci sarebbe stata la Stoà. Non di rado

dottrine attribuite dalla tradizione antica agli stoici in generale sono riconducibili proprio a

Crisippo. A lui successe il discepolo Diogene di Babilonia, originario di Seleucia, che nel 155

a.C. avrebbe fatto parte, insieme all'accademico Carneade e al peripatetico Critolao, di una

celebre ambasceria inviata dagli Ateniesi a Roma.

Questa data sancisce in qualche modo la data di contatto ufficiale della filosofia greca con il

mondo romano, che – da conquistatore – fu conquistato dalla cultura greca (celebre

l’espressione di Orazio "Graecia capta ferum victorem cepit") e – sul piano filosofico –

soprattutto dallo stoicismo. L'efficacia dell'insegnamento stoico, comunque, si protrasse sino ai

primi secoli dell'impero di Roma. Gli stoici riprendono in generale la connessione stretta che

Socrate e, sulla sua scia, Platone avevano stabilito fra virtù e sapere. In modi diversi, sia

Aristotele sia Epicuro avevano allentato questa connessione. Con gli stoici invece il sapiente e

l'uomo virtuoso tornano a coincidere.

L'affermazione secondo cui il sapiente é infallibile é un dato ricorrente a partire da Zenone: la

conoscenza infallibile dell'ordine razionale e divino del mondo si traduce necessariamente in un

comportamento razionale del tutto conforme a quest'ordine. Il sapiente é dunque

perfettamente inserito in un ordine rassicurante e presenta una regolarità di comportamenti

analoga a quella della natura, senza falle nè oscillazioni. Ciò dipende dal fatto che il sapiente,

per il suo sapere, si é sottratto definitivamente all'area fluttuante e ingannevole delle opinioni

e delle passioni, nella quale precipita la maggior parte degli uomini. In tal modo, il sapiente

stoico diventa il vero erede della morale militare, colui che non abbandona mai il proprio posto

di fronte a qualsiasi attacco, tanto delle passioni quanto della sorte o dei tiranni.

Di qui nasce l'immagine popolare dello stoico imperturbabile, che ancor oggi nel linguaggio e

nel modo di pensare comune coincide con l'immagine del filosofo. Il nocciolo di questa

immagine é la stabilità: la sapienza occupa una posizione incrollabile, é un vertice oltre il quale

non si può procedere. In questa prospettiva, é facile giungere ad equiparare la virtù degli dei e

degli uomini e, nel caso del sapiente stoico, il dislivello rispetto alla divinità sembra addirittura

scomparso.

L'equiparazione tra vita del sapiente e vita divina diventa una potente affermazione del

primato dell'attività filosofica su tutti gli altri tipi di vita condotti dagli uomini. Tuttavia, il

sapiente è una figura limite: gli stoici riconoscono che il sapiente non é mai esistito o, nel

migliore dei casi, é esistito pochissime volte, o – come dice Seneca - uno ogni cinquecento

anni, come la fenice; meno frequente dei parti di una mula, dice Crisippo. Ciò che é importante

però non é tanto la sua esistenza effettiva; infatti, con la costruzione della figura del sapiente,

gli stoici intendono presentare ai destinatari del loro insegnamento un modello , forse

irraggiungibile , ma proprio per la sua globalità e radicalità capace di offrire un orientamento

completamente nuovo e senza incertezza alla vita. Di fronte ad esso nè la sorte nè le vicende

storiche o le condizioni fisiche, politiche o sociali hanno potere. Lo stoico che insegna nella

scuola non é il sapiente, ma é almeno in grado di darne il ritratto e di indicarlo come norma. Di

qui il successo per secoli dell'insegnamento stoico presso le elìte di governo nel mondo di

lingua greca e a Roma. Ma quali sono i contenuti di questo insegnamento? Gli stoici hanno una

concezione fortemente unitaria e sistematica della filosofia, che ricalca la tripartizione peculiare

dell’età ellenistica di cui sono figli.

La filosofia, dunque, si articola in tre parti: logica, fisica ed etica, ma tra queste parti

intercorrono legami organici indisgiungibili. Essi utilizzano vari paragoni per illustrare questo

aspetto: la logica é analoga alle ossa e ai nervi in un corpo vivente, l'etica alle sue carni e la

fisica all'anima, oppure la logica é analoga al guscio in un uovo, l'etica alla chiara e la fisica al

tuorlo. Fra le tre parti della filosofia non esiste una gerarchia: certo rispetto al fine del vivere

bene, la logica e la fisica appaiono subordinate rispetto all'etica (aspetto tipico della filosofia

ellenistica), ma in vista del benessere, occorre essere sapienti e quindi possedere pienamente

anche la conoscenza della logica e della fisica. La tripartizione della filosofia ha quindi per gli

stoici solo una funzione espositiva e pedagogica: per trasmettere la conoscenza della filosofia

stoica occorre darne l'esposizione parte per parte. La sequenza consueta é: prima la logica, poi

la fisica e infine l'etica. Il termine logica deriva da logoV, che significa sia ragione, sia discorso.

Per gli stoici essa non é, come per Aristotele, un organon, uno strumento della scienza, ma

una parte specifica del sapere filosofico.

I suoi oggetti sono i discorsi. Essa si articola in retorica, o scienza dei discorsi lunghi, e

dialettica che Crisippo definisce come scienza delle cose significate e significanti. Si tratta

allora di chiarire il senso di questa definizione. Anche per gli stoici, come per gli epicurei, la

conoscenza trae origine dalla sensazione. Quando l'uomo nasce, la sua mente é una sorta di

tabula rasa, ossia di tavoletta di cera senza segni incisi su di essa (come già aveva sostenuto

Aristotele, benché egli mai sia menzionato dagli stoici) ; appena un oggetto esterno colpisce i

sensi si forma la rappresentazione o fantasia (anche questo è termine aristotelico) di esso. Le

rappresentazioni sono conservate nella memoria e da memorie ripetute di una stessa cosa si

formano i concetti o nozioni generali. A partire da questi concetti si possono formare, per

somiglianza, analogia, trasposizione, composizione e contrarietà, altri concetti, che non hanno

un corrispettivo nel mondo sensibile.

Tali sono per esempio i concetti di centauro o di spazio, che non sono oggetti sensibili. Nella

sua prima fase, il processo di conoscenza é puramente passivo: Zenone lo paragona alla mano

aperta. Nelle fasi successive si ha invece un intervento attivo da parte di chi conosce: Zenone

paragona l'assenso, dato dalla mente alla rappresentazione, alla mano parzialmente chiusa.

Infatti, di fronte alle rappresentazioni possiamo reagire o dando l’assenso, o non dandolo, o

sospendendolo: e proprio nel riconoscere questa libertà di giudizio gli Stoici garantiscono, in

una certa misura, una forma di libertà all’uomo; se, infatti, non possiamo scegliere se avere o

meno rappresentazioni, ciononostante possiamo scegliere come reagire ad esse, concedendo o

negando il nostro assenso.

Particolarmente importante è la sospensione dell’assenso (epoch), che costituirà il perno della

filosofia scettica e sarà destinata ad avere vita lunga nella storia della filosofia. L'assenso

consiste nel porre attenzione alla rappresentazione dell'oggetto. La mano stretta a pugno

corrisponde invece alla katalhyiV, che significa comprensione, nel senso letterale di "afferrare".

Secondo gli stoici l'errore é possibile e può dipendere da malattie, allucinazioni o condizioni che

impediscono di percepire adeguatamente le cose. Esso consiste nel dare l'assenso a

rappresentazioni che non hanno corrispondenza nella realtà. La rappresentazione catalettica o

comprensiva é, invece, sempre attendibile in quanto viene impressa in base all'oggetto che la

produce: essa rinvia in ogni caso alla sua causa, ossia all'oggetto reale, che é la garanzia della

sua attendibilità.

Essa é dunque il criterio di verità. Le opinioni, invece, sono anch'esse assenso a qualcosa, ma

si tratta di un assenso debole e falso. Gli stoici, infatti, non ammettono uno stato intermedio

tra il conoscere e il non conoscere, come non ammettono uno stato intermedio tra l’essere

sapienti e il non esserlo: chi sa molto ma non tutto – essi argomentano - si trova sullo stesso

piano di chi non sa nulla, come chi è distante da Atene 5 km non è in Atene al pari di chi da

essa è distante 1000 km o come chi è con la testa a 5 cm sott’acqua annega al pari di chi ce

l’ha a 1000 metri di profondità.

La conoscenza, o scienza vera e propria, consiste nell'afferrare una cosa in modo tale che la

nostra comprensione di essa non può essere abbattuta da alcuna argomentazione: essa é

paragonata da Zenone al pugno che viene stretto dall'altra mano. La conoscenza é, dunque,

infallibile e può dimostrare ciò che conosce mediante proposizioni che sono necessariamente

vere. A differenza degli animali, che emettono soltanto suoni, l'uomo può formulare le sue

conoscenze in un linguaggio articolato, consistente di proposizioni che stabiliscono connessi

corrispondenti a stati di cose o eventi del mondo.

Gli stoici diedero importanti contributi allo sviluppo della grammatica, costruendo una

terminologia che rimase in vigore per indicare, ad esempio, i tempi dei verbi o i casi dei nomi e

degli aggettivi. Le parole , come insiemi di suoni proferiti, sono corporee, invece "ciò che é

detto" o "ciò che può essere detto" ( in greco lekton, tradotto a volte anche con significato) é

incorporeo.

Corporeo, infatti, per gli stoici (memori della lezione del Sofista platonico) é ciò che ha la

possibilità (dunamiV) di agire o di subire un'azione, ma il significato di un enunciato non

possiede questo requisito. Gli stoici distinguono, infatti, tra l'oggetto reale, che é corporeo,

l'insieme di suoni articolati, che sono anch'essi corporei e mediante i quali significhiamo

l'oggetto, e, infine, il significato (lekton), che é ciò che significhiamo mediante questi suoni:

esso consente di riferire il nome alla cosa.

La dialettica ha, appunto, per oggetto questi significati, non cose, ma enunciati sulle cose, ciò

che si dice o si può dire su di esse. I lekta possono essere incompleti, com'é il caso di verbi

senza soggetto (per esempio "ride"), oppure completi (per esempio "Socrate dorme"). Questi

ultimi sono denominati dagli stoici axiomata, ossia proposizioni o asserti, e sono suscettibili di

essere veri o falsi, come già avevano riconosciuto Platone e Aristotele. Essi pertanto si

distinguono da altri tipi di lekta, quali la preghiera o il comando e così via. La verità o la falsità

di essi é determinata dalla loro corrispondenza o non corrispondenza con lo stato di cose

manifestato dalla rappresentazione comprensiva. Questa ci mette sempre in presenza di

oggetti o eventi particolari, non universali.

Secondo gli stoici non esistono universali in natura, sicchè proposizioni del tipo "l'uomo é un

animale razionale" non sono propriamente vere o false; essi pertanto trasformano questo tipo

di proposizioni in proposizioni condizionali quali "se qualcosa é un uomo, allora é un animale

razionale". Ciò ha importanti conseguenze sul modo in cui gli stoici concepiscono la logica;

essa, infatti, assume a proprio oggetto non termini universali e relazioni di inclusione di generi

e specie, come quella aristotelica, bensì proposizioni che enunciano fatti o eventi concernenti

entità singole.

Gli stoici, come già Aristotele, prestano attenzione alla forma logica di alcuni asserti e a tale

scopo fanno uso di variabili per indicare appunto le proposizioni, mentre Aristotele ne aveva

fatto uso per indicare i termini che costituiscono proposizioni del tipo "A é B" o, nella

terminologia aristotelica, "B appartiene o inerisce ad A". Aristotele usava lettere dell'alfabeto

per indicare queste variabili, mentre gli stoici usano le espressioni: primo, secondo. Particolare

attenzione é dedicata da essi alle proposizioni composte di proposizioni semplici mediante le

particelle "e", "o", "se".

Nel primo caso si ha la congiunzione (per esempio "é giorno e c'é luce"): essa é vera quando

entrambe le proposizioni componenti sono vere. Mediante la particella "o" si forma invece la

disgiunzione (per esempio, "é giorno o é notte"): essa é vera quando solo una delle due

proposizioni componenti é vera, e non entrambe.

Particolare importanza secondo gli stoici rivestono i condizionali o implicazioni, che hanno la

forma: "se il primo, allora il secondo", dove "se il primo" é l'antecedente e "allora il secondo" il

conseguente: per esempio, "se é giorno, allora c'é luce". Un condizionale può essere valido,

senza essere necessariamente vero: infatti, l'antecedente "se é giorno" può non corrispondere

a uno stato di fatto (se, per esempio, é notte) e quindi neppure il conseguente, ma ciò non

toglie validità al condizionale.

Quando si può dire che un condizionale é vero? Per gli stoici un condizionale é vero quando

l'antecedente e il conseguente sono entrambe veri o entrambi falsi oppure quando

l'antecedente é falso e il conseguente é vero. Esso é falso in un unico caso, ossia quando

l'antecedente é vero e il conseguente é falso. I condizionali, stabilendo connessioni tra

proposizioni che si riferiscono a stati di fatto o eventi, sono essenziali per la costruzione di

argomentazioni.

Queste sono formate da due premesse e una conclusione , ma non hanno la forma di un

sillogismo aristotelico, in quanto non si fondano sulle relazioni d'inclusione fra termini che

indicano concetti universali , quanto su relazioni tra proposizioni. In particolare, la

dimostrazione é un ragionamento che, partendo dalle premesse, per via deduttiva, scopre una

conclusione che non é manifesta.

Gli stoici ritengono che tutte le argomentazioni siano riducibili a 5 schemi validi o concludenti,

detti anapodittici, ossia indimostrati o indimostrabili, mediante i quali si costruiscono le

dimostrazioni, ma che a loro volta non possono essere oggetto di dimostrazione. In questi

schemi ricorrono alcuni tipi di proposizioni complesse, quali i condizionali, di cui si é parlato, le

proposizioni congiunte (in particolare la negazione di due proposizioni congiunte, ossia non: e

p e q) e le disgiunzioni. I 5 schemi, nei quali le lettere dell'alfabeto stanno per proposizioni,

sono:

1 ) Se p, allora q, ma p dunque q (es. Se é giorno, c'é luce; ma é giorno, quindi c'é luce)

2 ) Se p, allora q, ma non q, dunque non p (es . Se é giorno, c'é luce, ma non c'é luce, dunque

non é giorno)

3 ) Non: e p e q ma p dunque non q (es . Non: é giorno ed é notte, ma é giorno; dunque non é

notte)

4 ) O p o q, ma p dunque non q (es . O é giorno o é notte, ma é giorno; dunque non é notte)

5 ) O p o q, ma non q dunque p (es . O é giorno o é notte, ma non é notte; dunque é giorno)

Gli schemi argomentativi , messi in luce dall'analisi logica, riflettono le connessioni che

sussistono tra gli stati di fatto e gli eventi dell'universo.

La fisica é la parte della filosofia che indaga il modo in cui sono per natura le cose e i legami

che intercorrono tra esse. Il mondo manifesta la presenza in esso di due principi, uno attivo e

uno passivo. Riprendendo probabilmente alcune analisi aristoteliche, gli stoici identificano il

principio passivo con la materia, mentre il principio attivo agisce su di essa come causa

efficiente che conferisce la forma. Ma la distinzione tra i due principi é soltanto concettuale;

nella realtà sono indisgiungibili e sono entrambi corporei.

Riprendendo la definizione di essere, avanzata da Platone nel Sofista, secondo cui l'essere é

tutto ciò che ha la possibilità di compiere o di subire un'azione, essi identificano l'essere con ciò

che é corpo. La materia, pertanto, in quanto passività, é soltanto un aspetto della corporeità;

l'altro aspetto é dato dal principio attivo, che gli stoici identificano con la natura o Dio, che essi

chiamano anche logoV, ragione.

Dio, dunque, si mescola con la materia, la penetra e le dà forma: per questo aspetto, la

dottrina stoica fu qualificata come una forma di panteismo. L'esistenza della divinità é

confermata per gli stoici dal consensus omnium (come già per Epicuro), ma essi aggiungono

anche alcune argomentazioni a favore di essa. Crisippo, ad esempio, formula questo

ragionamento: se nel mondo c'é qualcosa che l'uomo non é in grado di produrre, allora ciò che

lo produce dev'essere superiore all'uomo; ma i cieli e tutto ciò il cui ordine é sempre lo stesso

non possono essere prodotti dall'uomo; dunque ciò che lo produce é superiore all'uomo: esso é

Dio.

Questa argomentazione risale dall'ordine dell'universo al suo produttore, mentre un altro

argomento di tipo finalistico mira a mostrare che – per dirla con Leibniz - il mondo in cui

viviamo é il migliore dei mondi possibili ed é ordinato in vista dell'uomo. In questo senso, la

divinità appare agli stoici, sulla scia del Platone del Timeo e in netta opposizione nei confronti

dell' epicureismo, come provvidenza.

La divinità é ragione che fa del mondo un insieme ordinato e armonizza anche ciò che é

imperfetto, ma è una provvidenza immanente al mondo stesso (e non trascendente, come la

voleva Platone). Il male stesso appare giustificato nell'economia del tutto; esso non é altro che

un sottoprodotto del bene: per esempio, la fragilità della testa umana é dovuta al fatto che

essa é fatta di ossa piccolissime, più adatte alla funzione che le é propria.

Crisippo asserisce che il rapporto bene/male è equivalente a quello luce/ombra: come non si

capirebbe che cosa è la luce se non vi fosse anche l’ombra, così non si capirebbe che cosa è il

bene se non vi fosse anche il male. Il principio divino é unico; gli dei della religione tradizionale

non sono altro che nomi dei fenomeni naturali e manifestazioni dell'unica divinità, che gli stoici

chiamano anche Zeus. Ma anche la divinità é corporea, giacché, se fosse incorporea, essa non

avrebbe possibilità di agire e ordinare razionalmente il mondo, poiché solo il corporeo può

agire sul corporeo.

Riprendendo la connessione di Eraclito tra LogoV e fuoco, i primi stoici (Zenone e Cleante),

identificano il principio attivo con il fuoco artefice. Il mondo nasce e perisce secondo una

vicenda ciclica (come già aveva sostenuto Empedocle): dopo un periodo di parecchie migliaia

di anni, ha luogo una ekpurosi V, una conflagrazione universale, nella quale tutto si dissolve

nel fuoco; poi il fuoco artefice, che coincide con la ragione divina, contenente le ragioni

seminali (logoi sphrmatikoi) di tutte le cose, provvede a ricostruire il mondo, che ripercorre

quindi un altro ciclo; questo nuovo mondo sarà perfettamente identico al precedente: é l'

eterno ritorno dell'uguale, delle stesse cose e degli stessi eventi.

Esso non può essere diverso dal precedente, perchè se fosse diverso, ciò significherebbe che é

migliore o peggiore del precedente, ossia che uno o l'altro non sarebbe il migliore dei mondi

possibili, contraddicendo la tesi che l'azione razionale e provvidenziale della divinità dà sempre

luogo al migliore dei mondi possibili.

La conclusione é dunque che ogni ciclo sarà perfettamente uguale ai precedenti. Soprattutto a

partire da Crisippo il logoV divino viene identificato con il pneuma (soffio), un composto di aria

e fuoco. La nozione di pneuma aveva già trovato impiego nella biologia aristotelica e nella

medicina, tra l'altro per spiegare i processi della respirazione e del movimento. Ad esso gli

stoici attribuiscono la funzione di tenere insieme, compatti, i due elementi passivi, l'acqua e la

terra: ciò dipende dalla tensione (tonoV), che il pneuma stabilisce tra le singole parti. Esso fa,

dunque, dell'universo un continuum dinamico, una sorta di unico grande essere vivente,

percorso incessantemente da questo soffio caldo.

Di qui deriva l'interdipendenza tra tutte le parti dell'universo, che gli stoici chiamano simpatia

(sumpaqeia), nel senso che ogni evento ha ripercussioni su ogni altra parte del mondo. Ciò

rafforza il senso di appartenenza dell'individuo alla totalità cosmica, nella quale tutto coopera,

e spiega anche perchè gli stoici siano generalmente propensi ad accettare l'astrologia, inclusa

la pratica degli oroscopi: essa, infatti, parte dall'assunzione che gli astri esercitano una

influenza diretta sulla vita degli uomini non solo in generale, ma nei particolari.

La concezione stoica dell'unità del cosmo, retto da un unico principio attivo, trova espressione

nella teoria della causalità universale. Tutto ciò che avviene per una causa, e, a sua volta,

tutto ciò che avviene é causa di qualcos'altro. L'universo é retto da un'unica catena causale: un

evento privo di causa frantumerebbe l'unità e la compattezza dell'universo, in quanto ci

sarebbe qualcosa che non é determinato dalla natura e dalla ragione divina. Il caso é per gli

stoici soltanto un nome per indicare cause che ci sono sconosciute, ma, in linea di principio,

qualsiasi evento, dipendendo da una causa, può essere previsto. Su questa base gli stoici

giustificano la legittimità della divinazione, ossia della predizione del futuro in base

all'interpretazione dei segni che in vari modi la divinità invia agli uomini.

E il fatto che dio ci lasci sapere in anticipo quel che accadrà non fa che avvalorare la tesi che lo

vuole buono. In generale, gli stoici intendono per causa la causa produttrice di stati di cose o

eventi; Crisippo distingue ulteriormente una causa interna e una esterna: entrambe sono

necessarie per produrre un determinato effetto, ma la principale é quella interna.

Poniamo, per esempio, che ci sia un cilindro su un piano inclinato; perchè esso si metta a

rotolare occorre una spinta (ecco la causa esterna), ma occorre anche che esso abbia una

determinata natura, cioè che sia appunto di forma cilindrica (ecco la causa interna): il modo in

cui un oggetto reagisce a una causa esterna é dunque determinato dalla sua natura. Anche le

cause interne, allora, rientrano nell'ordinamento causale necessario dell'universo. Ciò, come

vedremo, ha importanti conseguenze nella spiegazione dell'agire umano.

Il pneuma é presente in proporzioni differenti nei differenti piani della realtà, nelle piante, negli

animali e nell'uomo adulto. L'anima umana é una porzione di questo soffio vitale ed é quindi

anch'essa corporea. Essa é costituita dai cinque sensi, dalle facoltà di generare e di parlare e

dell'egemonico o principio direttivo, che ha la sua sede nel cuore, come già sosteneva

Aristotele. Gli stoici rifiutano la tripartizione dell'anima elaborata da Platone: l'anima é, invece,

un'entità unitaria, il cui principio direttivo é la ragione.

Nell'uomo anche l'appetizione e le passioni dipendono dalla ragione; i conflitti morali non

derivano, quindi, da conflitti tra parti diverse dell'anima, razionali e passionali, ma riguardano

tutti la ragione e il suo uso. L'appetizione, ossia il desiderare una certa cosa e tendere verso di

essa, si fonda su un'operazione intellettuale, cioè su un atto di assenso a tale desiderio, il

quale si traduce nella spinta ad agire in un determinato modo.

Per esempio, quando si riceve la rappresentazione di un dolce, l'eventuale assenso a questa

rappresentazione si compone di un giudizio di valore sul dolce stesso, considerato meritevole

di essere mangiato, e insieme di un comando che spinge a mangiarlo. Anche le passioni,

secondo Crisippo, consistono in un giudizio falso su ciò che é bene o male: la paura, ad

esempio, é il giudizio su un male imminente che sembra insostenibile; l'avidità giudica il

denaro un bene e così via. Come l'appetizione, anche la passione contiene un giudizio di

valore, ma é meno razionale della prima; essa é propria di chi ha una ragione priva di tono V ,

in cattiva salute, instabile, la quale pertanto sbaglia. Su questi presupposti antropologici si

costituisce l'etica degli stoici.

La natura, in quanto espressione della razionalità divina, é il criterio in base a cui stabilire ciò

che ha valore: essa determina infatti il fine di ciascun essere.

La nozione di natura é al tempo stesso la descrizione di ciò che una cosa (per esempio, l'uomo)

e la norma che prescrive ciò che la cosa così descritta deve essere. Ogni essere vivente, anche

l'uomo appena nato, é per natura disposto ad amare se stesso (in greco oikeiosiV,

letteralmente "rendersi affine, conforme a se stesso") e quindi il suo primo impulso é per

l'autoconservazione: esso lo spinge verso tutto ciò che contribuisce ad essa, cibo, riposo e così

via e lo allontana da ciò che lo danneggia.

Ma passando all'età adulta, nell'uomo si sviluppa la ragione, che trasforma gli impulsi innati nel

bambino e fa emergere altri oggetti di desiderio. In particolare essa conduce alla conoscenza

che la virtù é ciò che é proprio dell'uomo, più di qualsiasi altra cosa che contribuisca

all'autoconservazione. Per gli esseri razionali il vivere secondo natura si identifica, dunque, con

la norma del vivere secondo ragione. Con la ragione, poi , che é nient'altro che una parte della

ragione universale o divina, l'uomo può arrivare a conoscere ciò che é veramente bene e ad

apprendere che la vita associata e la virtù sono cose che appartengono in maniera primaria

alla natura umana.

Compito dell'uomo sarà in primo luogo compiere azioni convenienti (kaqhkonta) : si tratta cioè

di quelle azioni il cui punto di partenza non é un semplice impulso, ma la ragione, e che, una

volta compiute, possono essere giustificate razionalmente. Ma di per sè compiere un'azione

conveniente non é agire bene, perchè la ragione può essere retta o distorta; le passioni, per

esempio, in quanto giudizi errati, possono spingere a desiderare ciò che non é bene come se lo

fosse.

L'uomo veramente buono é privo di passioni e agisce soltanto in accordo con la virtù: in ciò

consiste l'azione retta (katorqwma). La suprema norma morale può allora essere formulata

come vivere secondo virtù: in ciò consiste il dovere perfetto, non quello puramente relativo

concernente le azioni convenienti. Per gli stoici, solo la virtù ha valore assoluto, mentre tutte le

altre cose, come la ricchezza o la salute e così via, hanno valore soltanto relativo, in quanto

possono essere usate bene o male: così la ricchezza é sì preferibile alla povertà, ma non é un

ingrediente della virtù, poichè in relazione all'essere moralmente buoni non c'é alcuna

differenza tra l'essere ricchi o l'essere poveri. Bene e male sono soltanto, rispettivamente, la

virtù e il vizio, mentre le altre cose, persino la vita e la morte, sono definite dagli stoici

indifferenti (adiafora); tuttavia, tra le cose indifferenti alcune sono preferibili, come l'essere

ricco all'essere povero, e altre da respingersi, come l'essere malato.

Così la vita é preferibile alla morte, ma ci sono circostanze nelle quali il suicidio é giustificabile,

in particolare quando il conservarsi in vita fosse di ostacolo all'esercizio della virtù, caso

testimoniato dall’esperienza di Seneca. Per essere felice l'uomo non ha bisogno di nulla

all'infuori della virtù contrariamente a quanto aveva pensato Aristotele, la felicità non ha

bisogno di beni esterni; in questo senso, gli stoici sostenevano che il sapiente é felice anche

nei tormenti. E la felicità, come la virtù, non ammette gradi: o si é virtuosi o non lo si é. Non

c'é differenza nell'essere a dieci, a cento chilometri da Atene: in entrambi i casi non si é in

Atene; così non c'é differenza tra le colpe: sono tutte uguali, sicchè non v’è differenza tra

uccidere un pollo e uccidere un uomo.

La conseguenza é che non c'é progresso verso la virtù: il passaggio dal vizio alla virtù, quando

avviene, é istantaneo e la virtù, quando é presente, lo é nella sua globalità, non a segmenti.

Nella migliore delle ipotesi i più riescono a compiere soltanto azioni convenienti, non azioni

rette, che sono quelle che caratterizzano il vivere secondo virtù; secondo gli stoici soltanto il

sapiente, ossia l'uomo perfetto, si trova in questa condizione: rispetto ad esso, dunque, i più

sono stolti o folli. Queste tesi furono considerate dagli antichi dei paradossi, ossia contrarie alle

opinioni comuni (para+doxa).

Ma é possibile all'uomo vivere secondo virtù e quindi essere felice? La virtù non può esistere

senza il suo contrario, il vizio. Secondo gli stoici solo l'uomo, tra gli esseri naturali, grazie al

possesso della ragione, é dotato della capacità di agire bene o male, ossia in accordo con la

natura o contro di essa. Sin dall'inizio, infatti, egli é dotato di impulsi e semi di virtù che deve

sviluppare; a tale scopo occorre grande sforzo, dal momento che gli é anche possibile agire

male.

Su questo punto gli stoici recuperano il tema cinico del ponoV, della fatica come ingrediente

della vita morale: non dipendono dal singolo l'ambiente e le circostanze nelle quali egli nasce e

vive, come non é in suo potere il successo delle proprie azioni, ma sono in suo potere

l'intenzione e il modo in cui egli agisce in relazione a tale ambiente e a tali circostanze.

E' rilevante, nella riflessione stoica, questo riferimento all'intenzione: un cane legato a un carro

necessariamente correrà; egli può correre di propria volontà oppure no, ma anche in questo

caso sarà trascinato, aumentando però la propria sofferenza. Seneca a tal proposito asserisce:

"ducunt volentem fata, nolentem trahunt". Questo esempio chiarisce il modo in cui gli stoici

affrontano il problema della libertà umana.

A tale questione intende rispondere la distinzione formulata da Crisippo tra cause esterne e

cause interne di un evento e, quindi, anche di un'azione. In sede morale la causa interna di un

comportamento consiste nell'assenso, ossia nel formulare un giudizio di valore, per esempio,

che é bene compiere una certa azione; questo assenso, secondo Crisippo, dipende da noi e

non da cause esterne. Ma anche le cause interne, ossia la natura propria di ciascuno, come si é

visto, rientrano nella concatenazione necessaria del tutto, che gli stoici chiamano fato o

destino. L'uomo non può sottrarsi al fato e alla catena di eventi che lo caratterizza, ma é in suo

potere di assentire a questo ordine necessario (il cane che segue il carro che lo trascina),

qualora sia riconosciuto nella sua razionalità.

La libertà non consiste, infatti, nella scelta tra alternative, ma nel seguire deliberatamente di

propria volontà ciò che é dettato dal fato. Solo il sapiente é per gli stoici perfettamente libero,

perchè lui soltanto conosce l'ordine razionale dell'universo e da ciò gli deriva una gioia tale da

essere felice anche se sottoposto a tortura; i più , invece, sono soltanto schiavi, che, come il

cane dell'esempio, sono trascinati loro malgrado. Anche nella teoria degli stoici, dunque, come

già in quelle di Platone o Aristotele, la libertà é invocata a conferma del primato della vita

filosofica. In questo senso, la schiavitù diventa soltanto una metafora della vita morale: é la

condizione nella quale si trovano i più, che non sono padroni di se stessi.

Ciò rende anche irrilevante la schiavitù giuridica, che rientra soltanto nel dominio

dell'accidentale, non ha fondamento nella natura: anche uno schiavo, proprietà di un altro

uomo, può essere in linea teorica un sapiente e un uomo buono, ma proprio per questo non é

importante la sua liberazione dalla condizione giuridica di schiavo. Tutti gli uomini sono schiavi

del destino e non ha dunque importanza se alcuni siano in catene d’oro e altri in catene di vile

ferro, la loro condizione è la stessa. Ciò non toglie che certo stoicismo (Seneca e Posidonio)

inviti con vigore ad essere umani verso gli schiavi.

La vera liberazione diventa, per gli stoici, quella dalla schiavitù, puramente metaforica, del

vizio. Già Zenone sosteneva che solo i sapienti sono veramente liberi, cittadini e amici tra loro.

Si tratta dunque di una città, anche questa metaforica, di soli sapienti, una città normativa,

nella quale i più, inevitabilmente ostili e malvagi tra loro, non possono aver parte.

I sapienti costituiscono una comunità che si allarga a una dimensione cosmica: in ciò risiede il

nucleo del cosmopolitismo stoico: non a caso Seneca dirà "noi stoici, con generosità, non ci

siamo rinchiusi tra le mura di una sola città, ma ci siamo aperti al mondo, e abbiamo

proclamato il mondo nostra patria per poter dare un più vasto campo d'azione alla virtù".

Questa città cosmica é retta da una legge naturale, le cui norme sono dettate dalla ragione

universale, non dagli interessi e dalle consuetudini proprie delle singole città; esse hanno

quindi validità universale e sono superiori alle leggi positive stabilite nelle varie comunità.

Diversamente dagli epicurei, gli stoici enunciano il precetto secondo cui il sapiente partecipa

alla vita politica, ma con esso difficilmente intendevano determinare il contesto istituzionale

della sua azione: il vero raggio di orizzonte del sapiente é l'intero cosmo.

Nel decennio fra il 235 e il 225 a.C. uno stoico, Sfero di Boristene, allievo di Zenone, fu

ispiratore della riforma dell'educazione giovanile e forse anche delle riforme agrarie di

carattere egualitario introdotte da Cleomene a Sparta, ma di fatto, in età ellenistica, la

maggior parte dei membri della scuola stoica non fu protagonista di attività politica diretta.

Di grande fortuna godrà la scuola stoica, a tal punto da vivere ben tre fasi distinte: dopo

l’antica Stoà di Zenone e Crisippo, si svilupperà la media Stoà di Panezio e Posidonio, che

ammorbidirà le punte più estremistiche dello stoiscimo, rendendolo in tal modo compatibile con

il mondo romano; infine, si avrà un terzo periodo – la cosiddetta nuova Stoà – in cui corifei

dello stoicismo saranno Seneca, il liberto Epitteto e l’imperatore Marco Aurelio.