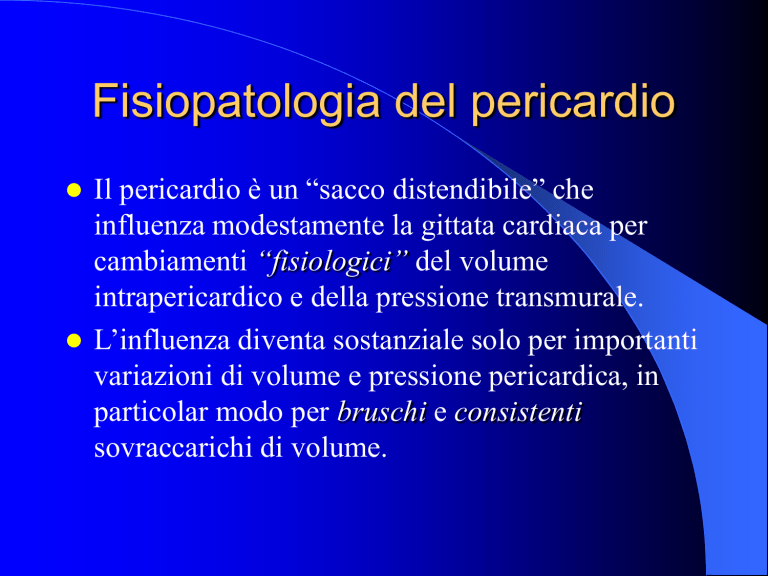

Fisiopatologia del pericardio

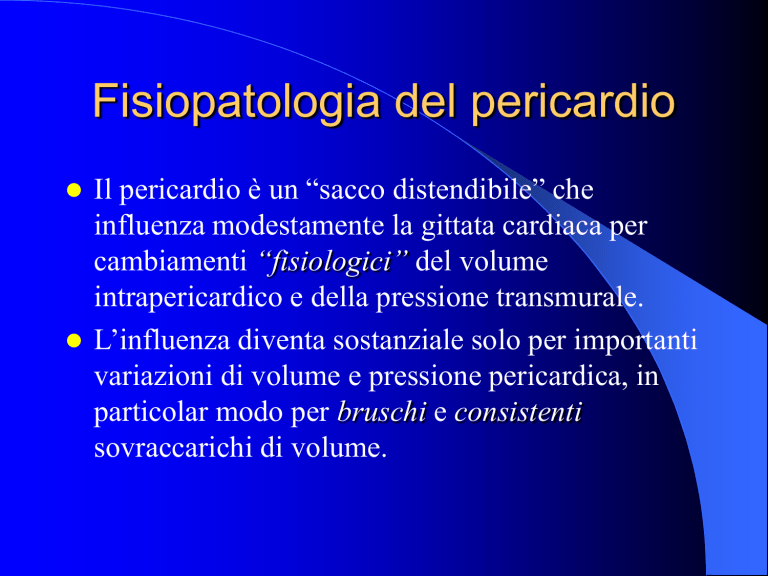

Il pericardio è un “sacco distendibile” che

influenza modestamente la gittata cardiaca per

cambiamenti “fisiologici” del volume

intrapericardico e della pressione transmurale.

L’influenza diventa sostanziale solo per importanti

variazioni di volume e pressione pericardica, in

particolar modo per bruschi e consistenti

sovraccarichi di volume.

Curva pressione/volume del

pericardio

Pressione (mmHg)

25

20

15

normale

10

sovraccarico

di volume

5

10

0

15

0

20

0

25

0

27

0

27

5

35

0

40

0

45

0

50

0

55

0

57

0

58

0

60

0

0

Volume (ml)

In caso di bruschi e consistenti sovraccarichi di volume la curva pressionevolume raggiunge la porzione esponenziale: la pressione pericardica

aumenta, il pericardio limita fortemente una successiva dilatazione cardiaca e

si contrappone al riempimento diastolico.

Definizione di pericardite

acuta

Sindrome dovuta all’infiammazione dei

foglietti pericardici; è caratterizzata da:

Dolore toracico

Sfregamenti pericardici

Alterazioni ECGgrafiche

Epidemiologia

Mancano

dati certi di prevalenza ed

incidenza delle pericarditi nella

popolazione generale.

Diagnosi in 1/1000 ospedalizzazioni.

Incidenza 2-6% su casistiche

autoptiche.

Classificazione

Eziologica

Patogenetica

Istopatologica

Classificazione eziologica

1.

2.

Idiopatica

Infettiva (virali, micobatteriche, batteriche, fungine, protozoi, rickettsie,

parassiti, anaerobi, altri)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Infarto miocardico acuto (S. di Dressler)

Uremia (uremia non trattata, associata ad emodialisi)

Neoplasie (k polmonare e mammario, leucemia, LDH, linfomi)

Traumi (toracici, impianto PM, procedure diagnostiche cardiologiche)

Malattie autoimmuni (RAA, LES, AR, Sclerodermia, connettivite mista)

Farmaci (procainamide, INI, penicillina, doxorubicina, dantrolene)

Radiazioni

Aneurisma dissecante dell’aorta

Mixedema

Chilopericardio

Classificazione

istopatogenetica

Sierose (idiopatiche, virali, da patologie sistemiche)

Fibrinose e sierofibrinose (post-chirurgiche, postinfartuali, uremiche e da collagenopatia)

Emorragiche (tubercolari, neoplastiche)

Purulente (batteriche, micotiche)

Caseose (tubercolari)

Sintomi e segni clinici

Dolore toracico (infiammazione dei foglietti pericardici e spesso della

pleura, e/o distensione del sacco pericardico in caso di abbondante

versamento)

Tachicardia

Febbre

Tosse

Dispnea (correlata a necessità di respiro superficiale per evitare dolore o a

ripercussioni emodinamiche da abbondante versamento)

Sfregamento pericardico (patognomonico; la sua assenza non

esclude la diagnosi)

Perdita di peso (se malattia sistemica sottostante)

Confronto clinico tra il dolore nella

pericardite e nella cardiopatia ischemica

Pericardite

Localizzazione

Tipo

Influenza dei

movimenti toracici

Durata

precordiale, margine

sinistro del trapezio

acuto, pleuritico, raramente

sordo o oppressivo

dai movimenti toracici

ore o giorno

Sforzo

nessuna relazione

Influenza della

si allevia con inclinazione

postura

in avanti e in ortostatismo

Fenomeni neurovegetativi

assenti

Cardiopatia ischemica

retrosternale, braccio sinistro

costrittivo, gravativo

nessun effetto

angina fino a 20 min,

IMA da 30 min a ore

angina stabile, instabile, IMA

nessun effetto

nausea, vomito, sudorazione

Diagnosi eziologica in 100

pazienti con pericardite acuta

Pericardite

acuta idiopatica

Pericardite neoplastica

Pericardite tubercolare

Distiroidismo

Piopericardite

Collagenopatie

Aneurisma dissecante dell’aorta

78%

7%

4%

4%

3%

3%

1%

Strumenti diagnostici

Elettrocardiogramma

Radiografia

del torace

Indici bioumorali

Ecocardiogramma

Pericardiocentesi

Elettrocardiogramma

Il test diagnostico più semplice ed

utilizzato.

Le alterazioni sono dovute ad una corrente

di lesione per l’infiammazione miocardica

subepicardica o dell’atrio e possono

manifestarsi dopo ore o giorni dall’esordio

del dolore.

Segni elettrocardiografici nella

pericardite acuta

Sopraslivellamento concordante del tratto ST nella

maggioranza delle derivazioni, tranne aVR e V1.

Assenza di sottoslivellamento del tratto ST, tranne che nella

derivazione aVR, e occasionalmente in V1.

Sottoslivellamento del tratto PR.

Ritmo sinusale (di solito); occasionalmente FA o flutter

atriale.

Le onde T diventano negative solo dopo che i tratti ST

ritornano all’isoelettrica.

I voltaggi del QRS diminuiscono se è presente un

versamento pericardico considerevole.

Alternanza elettrica occasionale (più frequente nel

tamponamento pericardico)

Fasi evolutive elettrocardiografiche

nella pericardite acuta.

Fasi

I

II precoce

II tardiva

III

IV

ST

Onda T

Segm PR

elevato

positiva

depresso o isoelettrico

isoelettrico positiva

isoelettrico o depresso

isoelettrico appiattita

isoelettrico o depresso

isoelettrico invertita

isoelettrico

isoelettrico positiva

isoelettrico

Nel 50 % dei casi l’ECG non è suggestivo, non presentando la

classica evoluzione nelle 4 fasi.

Condizioni di sopraslivellamento del

tratto ST oltre all’IMA.

Condizioni varie

Ipertrofia ventricolare

sinistra

BBS

Pericardite acuta

Iperpotassiemia

Radiografia del torace

Scarso valore diagnostico nella pericardite

acuta, non complicata da versamento.

Utile nel definire l’eziologia (pericardite

secondaria a TBC, neoplasia o polmonite).

Se presente versamento abbondante (> 250

ml) caratteristico aspetto dell’ombra

cardiaca a “bottiglia d’acqua”.

Indici bioumorali

Emocolture (per escludere batteriemie)

Tampone faringeo e feci (se si sospetta eziologia virale)

Test cutaneo alla tubercolina

Analisi istologica del liquido pleurico, succo gastrico,

espettorato (se si sospetta infezione specifica)

TASL

Crioglobuline (infezione da mycoplasma)

Test per la mononucleosi e la toxoplasmosi

Indici tiroidei (ipotiroidismo)

Azotemia e creatinina (eziologia uremica)

ANA, ENA, ANCA e fattore reumatoide (LES e artrite

reumatoide)

Ecocardiogramma

E’ possibile

evidenziare un’iperrifrangenza

dei foglietti pericardici come segno di

pericardite pregressa o in atto.

Tecnica estremamente accurata e rapida

nella valutazione di un versamento

pericardico.

Pericardiocentesi

Poco utile ed affidabile a scopi diagnostici

routinari (alta incidenza di FP e FN).

Buona accuratezza diagnostica quando

utilizzata a scopo terapeutico, modesta

quando adottata unicamente a scopo

diagnostico.

Complicanze

Miocarditi

Versamento pericardicotamponamento

Pericardite costrittiva

Recidiva

Versamento pericardico

Si distinguono due forme:

Senza compressione cardiaca

Con compressione cardiaca

L’aumento della pressione intrapericardica dipende

da:

1. volume assoluto del versamento

2. Velocità di formazione del versamento

3. Caratteristiche fisiche del versamento

Versamento non iperteso

Può essere asintomatico o dare dolore sordo,

costante e oppressivo o manifestare sintomi da

compressione di strutture vicine: disfagia, tosse,

dispnea, singhiozzo, raucedine.

Radiografia del torace: ombra cardiaca a bottiglia

d’acqua.

ECG: riduzione voltaggio del QRS.

Ecocardiogramma: spazio ecoprivo tra epicardio e

pericardio parietale (per l’intera sistole e diastole).

Tamponamento cardiaco

Aumento della pressione intrapericardica tale da

limitare il riempimento diastolico ventricolare e

determinare ipotensione e ridotta perfusione

d’organo.

Se il versamento pericardico supera il volume di

riserva pericardica la pressione pericardica salirà

in modo notevole determinando una caduta quasi a

zero della pressione transmurale del VD.

Il tamponamento cardiaco può non evidenziarsi in

caso di ipovolemia e determinare una condizione

emodinamica di tamponamento a bassa pressione,

senza segni di ipertensione venosa.

Cause di tamponamento

cardiaco

Neoplasie maligne

Pericardite idiopatica

Uremia

IMA

Perforazione cardiaca iatrogena

Infezioni batteriche

Tbc

Radiazioni

Mixedema

Aneurisma dissecante dell’aorta

32-58%

14%

9-14%

9%

7,5%

5-7%

1-5%

4%

4%

4%

Reperti obiettivi di

tamponamento cardiaco

Pressione venosa sistemica elevata (100%)

Polso paradosso (98%)

Frequenza respiratoria 20/min (80%)

Frequenza cardiaca 100 bpm (77%)

Pressione arteriosa sistolica < 100 mmHg (64%)

Toni cardiaci attenuati (34%)

Rumori di sfregamento pericardico (29%)

Rapido calo della pressione arteriosa (25%)

Polso paradosso

Caduta della PA > 10 mmHg o totale scomparsa

del polso durante l’inspirazione.

E’ un’esagerazione della lieve normale riduzione

inspiratoria della pressione transmurale del VS

(diminuisce la pressione intratoracica e

pericardica; aumenta il riempimento atriale dx e

del VD e la gittata sistolica dx, il SIV si sposta a

sinistra; poiché il cuore opera in un volume finito,

il riempimento del VS e la sua gittata sistolica ).

Si osserva anche in: BPCO, TEP, shock

emorragico o settico, pericardite costrittiva,

cardiomiopatia restrittiva.

Ecocardiogramma e

tamponamento cardiaco

M-mode:

- Reciproche variazioni respiratorie nei ventricoli (aumento

inspiratorio nelle dimensioni del VD e decremento nel VS)

- Compressione della cavità ventricolare destra

- Pseudo-prolasso della valvola mitrale

Bidimensionale:

- Collasso protodiastolico VD e diastolico AD

- Collasso AS

- Variazioni reciproche nella dimensione delle camere

ventricolari con gli atti respiratori

- Vena cava inferiore dilatata

- Aspetto a cuore oscillante (“swinging heart”)

Pericardiocentesi

Il liquido pericardico può

essere evacuato tramite:

1. Pericardiocentesi

percutanea con ago o

con catetere

2. Pericardiotomia

attraverso finestra

pericardica

3. Pericardiectomia

parziale o estesa

Rischi e complicanze della

pericardiocentesi

Complicanze

mortali < 5%

Emopericardio acuto

Aritmie

Gravi crisi vagali

Pericardite costrittiva

Si verifica quando una densa fibrosi,

calcificazione e adesione dei foglietti

pericardici creano un guscio rigido

attorno al cuore limitandone il

riempimento.

Eziologia della pericardite

costrittiva

Idiopatica

Post-attinica

Post-cardiochirurgica

Post-pericardite non specifica

Post-infettiva

Neoplastica

Uremica

Post-traumatica

Sintomi e segni della

pericardite costrittiva

Sintomi

Segni

-astenia

-ortopnea

-tosse

-dispnea da sforzo

-disturbi addominali

-distensione addominale

-edema

-ascite

-epatomegalia

-versamento pleurico

-polso paradosso (1/3)

-segno di Kussmaul

-pressione venosa elevata

-Knock pericardico

-Retrazione sistolica itto

della punta

Differenze tra costrizione

cronica e tamponamento

Costrizione cronica

-Durata dei sintomi

-Dolore toracico

-Segno di Kussmaul

-Polso paradosso

-Ombra cardiaca al telecuore

-Calcificazione pericardica

-Knock protodiastolico

-Versamento pericardico

-Fibrillazione atriale

-Polso venoso (atrio dx)

mesi-anni

raro

spesso presente

lieve o assente

normale, raramente

spesso presente

spesso presente

assente

spesso presenti

XY profonde (onda W)

Tamponamento

ore-giorni

frequente

assente

notevole

di solito

assente

assente

sempre presente

assenti

X o XY

Knock pericardico: tono aggiunto protodiastolico

lungo la marginosternale di sinistra, corrisponde

alla brusca cessazione del riempimento rapido.

Segno di Kussmaul: turgore delle vene del collo in

inspirazione per aumento della pressione atriale

destra (presente anche nell’IMA dx, nella stenosi

della tricuspide, nelle cardiomiopatie restrittive;

non nel tamponamento cardiaco).

VERSAMENTO PERICARDICO

CRONICO IDIOPATICO

NON SI RISCONTRA CAUSA DEL VERSAMENTO

NO PROGRESSIONE DI MALATTIA DURANTE

PERIODO DI OSSERAVAZIONE

ALL’ECO: VERSAMENTO ANTERIORE

+VERSAMENTO POSTERIORE>20 MM A FINE

DIASTOLE

PERSISTENZA PER PIU’ DI TRE MESI

RACCOMANDAZIONI PER

VERSAMENTO PERICARDICO

CRONICO

PERICARDIOCENTESI, NON

OSSERVAZIONE

PERICARDIECTOMIA SOLO SE RECIDIVA DI

VERSAMENTO DOPO PERICARDIOCENTESI

Pericardite acuta recidivante

Definizione: attacchi ripetuti di pericardite in

pazienti senza evidenza di malattie sistemiche.

Devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

1. La pericardite deve essere idiopatica

2. Deve essere documentata dalla presenza di

versamento pericardico, sfregamenti pericardici,

tipiche alterazioni ECGrafiche.

Patogenesi

Uno stimolo iniziale potrebbe determinare una

flogosi che si automantiene con meccanismi

immunologici:

1. E’ stata riscontrata un’alta prevalenza di

anticorpi antimiocardio nelle recidive di

pericardite idiopatica o postinfartuale.

2. E’ stato suggerito un meccanismo da citolisi da

linfociti T (natural killer).

3. E’ stata ipotizzata un’infezione virale persistente

da enterovirus.

Decorso

La frequenza delle recidive è del 15-32%.

Il problema delle recidive è di qualità della

vita per il dolore toracico che può essere

invalidante.

Il decorso è benigno e nel 40% dei casi si ha

una remissione spontanea: raramente è stata

segnalata l’evoluzione in costrizione o

tamponamento cardiaco.

Terapia delle pericarditi (1)

Scopo della terapia:

1. Alleviare i sintomi.

2. Ridurre o guarire l’infiammazione.

3. Rimuovere o curare la causa patogena

responsabile, se riconoscibile.

4. Intervenire sulle complicanze.

Terapia delle pericarditi (2)

Nella pericardite acuta idiopatica e virale la terapia è

basata sull’uso di:

FANS: -ASA (5-6 g/die)

-indometacina (100-200 mg/die)

Prednisone: 40-60 mg/die per 1-3 sett. (25 mg/die

in media). Graduale e lenta riduzione del dosaggio

fino a 0,15 mg/kg/die per ancora 2-4 sett. E poi

sospendere in tre mesi.

Terapia delle pericarditi (3)

La terapia delle recidive è difficile, perché spesso

inefficace e frustrante. La maggior parte degli

autori sconsiglia l’uso degli steroidi, tuttavia

esistono dati favorevoli sull’uso degli steroidi se

ad alti dosaggi (prednisone: 1 g/die e.v. per 3

giorni o 1-1,5 mg/kg/die per 4 sett.), perché in tal

modo avrebbero efficacia antimmunitaria e non

solo antinfiammatoria.

Risultati incoraggianti si sono ottenuti con la

colchicina (1 mg /die).