1

Lucio Gentilini

LA DEITALIANIZZAZIONE DELL’AFRICA

Introduzione

Oggi si è dimenticato che anche l’Italia ebbe colonie e per breve tempo addirittura un

impero coloniale: è questo un tema praticamente estraneo alla conoscenza che noi

italiani abbiamo di noi stessi e che dunque non contribuisce come dovrebbe alla

formazione della nostra identità nazionale.

Questa ignoranza e questa mancanza di riflessione su tale aspetto, pur tanto recente,

della storia d’Italia la rendono così monca e incompleta.

In realtà l’Italia partecipò alla conquista europea del pianeta per ultima, su scala

ridotta e limitando i suoi tardivi interventi all’Africa: il suo Impero, pur tanto

pomposamente celebrato da Mussolini, durò poco o pochissimo e, come poi sarebbe

successo a tutti gli altri, crollò dopo la seconda guerra mondiale, quando per

molteplici motivi la gestione degli imperi coloniali - che pure avevano occupato e

coinvolto interi continenti – divenne insostenibile.

Nella seconda metà del Novecento si chiuse insomma una vera e propria era e il

mondo non fu più quello di prima (né tantomeno quello del periodo precoloniale).

In queste pagine si cercherà comunque di chiarire soprattutto un solo aspetto di un

tema così vasto e articolato, e cioè di conoscere quanti italiani emigrarono nelle

nostre colonie e quanti (e quando) dovettero tornare in patria dopo che quei Paesi, già

sotto il loro tallone, erano riusciti a riacquistare libertà e indipendenza.

Forse ‘deitalianizzazione’ è un termine del tutto esagerato (oltre che molto brutto),

ma qui viene impiegato proprio per significare la fine di un’avventura e di un ciclo

della nostra storia nazionale.

Il caso particolare della Tunisia (e dell’Egitto)

Per evidenti motivi di vicinanza geografica e per una certa emigrazione che fin dal

XVI secolo si era diretta in Tunisia, fu questa il primo obiettivo del colonialismo

italiano: a partire dall’unità d’Italia erano poi stati in particolare i siciliani ad aver

attraversato il canale di Sicilia facendo degli italiani la componente europea più

numerosa nel Paese, allora nominalmente provincia sotto l’autorità del Sultano di

Istanbul ma in pratica (come in tutte le regioni periferiche dell’Impero ottomano)

governata da un bey.

Nella stragrande maggioranza i coloni italiani erano commercianti, braccianti,

manovali, minatori, contadini, portuali, marinai e pescatori per i quali l’America era

una meta ancora troppo lontana e difficile: fu così che un rivolo dell’imponente flusso

2

migratorio italiano – tristissima conseguenza dell’Unità - si riversò nella vicina e

molto più accessibile Tunisia.

Per proteggere e salvaguardare i diritti di questi italiani colà residenti (e alcune

concessioni per servizi e stabilimenti) già prima del 1861 erano stati firmati alcuni

trattati fra i vari stati della Penisola e la Tunisia finchè l’8 settembre 1868 il giovane

Regno d’Italia aveva siglato col bey uno dei numerosi ‘regimi delle capitolazioni’ allora molto in uso fra l’Impero turco e le Potenze europee - che accordavano diritti e

privilegi di vario genere ai cittadini di queste ultime che si erano stabiliti nel territorio

ottomano.

Nella fattispecie, quello stipulato con l’Italia aveva una durata di 28 anni e stabiliva

che gli ‘italiani di Tunisia’ mantenevano la loro nazionalità d’origine e che in materia

civile, commerciale e giudiziaria per loro si applicava la legislazione italiana

amministrata da un console italiano: questo regime garantiva insomma agli italiani

residenti in Tunisia (e ai loro stabilimenti) i benefici dell’immunità e dell’extraterritorialità.

Tutto era avvenuto pacificamente e in modo condiviso e gli italiani di Tunisia

sottostavano dunque alla leggi del proprio stato come se fossero ancora nel proprio

Paese.

La cittadina di La Goletta, a dieci chilometri a nord di Tunisi, fu la più schietta

manifestazione del successo degli italiani: grazie al loro duro lavoro ed al loro spirito

di iniziativa nel giro di pochi decenni gli emigrati si riscattarono dal precedente stato

di indigenza e il quartiere della ‘Piccola Sicilia’ li fece diventare addirittura

maggioritari nella cittadina.

I nuovi venuti vissero tranquillamente insieme alla popolazione autoctona ed anzi

furono inevitabili e frequenti le interazioni culturali (abbigliamento, tradizioni e

addirittura solennità religiose) mentre alcuni matrimoni misti amalgamarono

ulteriormente le due comunità.

I

Gli italiani si erano radicati in Tunisia pacificamente e vi esercitavano varie attività

economiche, ma più si erano affermati sul territorio africano più era cresciuta la

volontà della madrepatria di trasformare questa importante presenza in dominio vero

e proprio e di fare dunque della Tunisia una colonia o almeno un protettorato.

Nell’ambito delle crescenti mire colonialiste europee (anche se la famosa ‘corsa

all’Africa’ si sarebbe scatenata solo dopo la Conferenza di Berlino del 1884-85) fu

questo il principale obiettivo di politica estera del secondo governo di Benedetto

Cairoli, ma venne portato avanti in modo confuso e contraddittorio.

Cairoli infatti (come del resto in seguito Agostino Depretis) non volle procedere

all’occupazione del Paese: troppo vivi erano in lui gli ideali del Risorgimento perché

si convertisse ad una politica militarista, senza contare che l’Italia doveva affrontare

il grave deficit del bilancio statale postunitario ed era fortemente indebitata con molti

Paesi europei fra cui la Francia che, già padrona dell’Algeria, covava le sue stesse

mire sul confinante Paese africano.

3

Per bloccare la Francia in Tunisia il governo italiano puntava sull’opposizione

dell’Inghilterra ad un ulteriore allargamento della sfera di influenza francese

nell’Africa settentrionale ed al controllo del Canale di Sicilia da parte di una sola

potenza: non era forse stata questa la ragione principale del favore britannico

all’unificazione stessa dell’Italia?

Le esitazioni e questo calcolo errato del governo italiano costarono cari: ottenuto il

via libera di Bismarck (che dopo che nel 1870 aveva strappato l’Alsazia-Lorena alla

Francia la spingeva in Africa per dissuaderla dalla ‘revanche’), il 3 maggio 1881 un

primo contingente francese sbarcò a Biserta, seguito dal grosso delle forze appena

otto giorni dopo.

Le scuse addotte per questa invasione erano le solite: interessi delle concessioni (ben

più importanti di quelle ottenute dagli italiani) minacciati, scontri al confine con

l’Algeria francese, supposte vessazioni subite dai francesi residenti, ecc., ma la loro

inconsistenza apparve evidente (se pur ce ne fosse stato bisogno) già il 12 maggio

1881 quando il bey fu costretto a stipulare il Trattato del Bardo che, ben lungi dal

limitarsi a proteggere gli interessi francesi, incaricava addirittura ‘gli agenti

diplomatici e consolari della Francia nei paesi stranieri […] della protezione degli

interessi tunisini’ (sic).

L’intera politica estera tunisina era passata insomma nelle mani della Francia, ma ciò

non fu ancora ritenuto sufficiente e il 5 giugno 1883 le Convenzioni della Marsa

costrinsero il bey a ‘procedere alle riforme amministrative, giudiziarie e finanziarie

che il governo francese giudicherà utili’: in conclusione: formalmente la Tunisia

continuava ad essere governata dal bey (e dunque a far nominalmente ancora parte

dell’Impero ottomano) ma di fatto era divenuta improvvisamente un protettorato della

Francia che ne occupò alcune basi strategiche (ovviamente soprattutto sulla costa).

Anche se Ahmed Kassab (‘Histoire de la Tunisie’) insiste sulla resistenza che pure

iniziò subito (soprattutto ad opera delle tribù del centro-sud) e che cercò inutilmente

aiuto dalle autorità turche di Tripoli, in verità questa fu poco efficace e poco diffusa e

comunque non ostacolò più di tanto i piani francesi di occupazione e di sfruttamento.

II

Per l’Italia fu questo lo ‘schiaffo di Tunisi’ che spinse Cairoli alle dimissioni (29

maggio 1881) e all’uscita definitiva dalla vita politica.

Già tre anni prima l’Italia era tornata senza aver ottenuto nulla da quel mercato di

spartizioni e di accaparramenti che era stato il Congresso di Berlino (1878): Cairoli

allora aveva sostenuto di esserne uscito con le ‘mani nette’, ma in realtà erano vuote e

ora l’Italia si rese conto che avrebbe dovuto presto porre rimedio al suo evidente

isolamento internazionale.

Per i francesi il vero problema era comunque che in Tunisia la popolazione italiana

superava di gran lunga quella francese: nel 1881 i francesi erano infatti appena 700

mentre gli Italiani 25mila, tanto che ci fu chi concluse che ‘La Tunisia è una colonia

italiana amministrata da funzionari francesi’.

4

La sorpresa, il risentimento e la frustrazione degli italo-tunisini (cioè gli italiani

residenti in Tunisia) furono fonte di preoccupazione per i francesi che parlarono

apertamente di un ‘peril italien’ e che si adoperarono per placare gli animi con una

graduale (ma anche forzata) politica di assimilazione e di garanzia: gli italiani

poterono così fondare una camera di commercio (1884), la Banca Siciliana, il

quotidiano ‘L’Unione’ ed altri enti culturali ed assistenziali (teatri, cinema, scuole,

ospedale) per italiani, ma persero il diritto di rimanere sotto la giurisdizione

particolare del loro console.

Gli accordi firmati a Parigi il 28 settembre 1896 permisero poi agli italiani di

mantenere la propria nazionalità (da padre in figlio) senza nessuna scadenza, di

conservare l’autonomia delle proprie scuole e associazioni culturali e di poter

esercitare liberamente le proprie attività, mentre per ovviare allo squilibrio fra le due

comunità (e alle sue possibili conseguenze) - ma soprattutto al fine di garantirsi

l’effettivo controllo sul Paese -, oltre a trasferire personale dalla madrepatria e ad

incoraggiare l’emigrazione di suoi cittadini, la Francia volle anche sfruttare (per così

dire) gli elementi già a disposizione sul terreno e così sin dall’inizio del protettorato,

ma con maggior determinazione a partire dal primo dopoguerra, portò avanti una

politica di naturalizzazione degli italiani.

Quest’ultima iniziativa conobbe qualche successo e la distanza fra le due comunità

comprensibilmente si ridusse, nondimeno il numero degli italiani in Tunisia aumentò

considerevolmente soprattutto quando la Francia vi intraprese i numerosi lavori

pubblici e ammodernamenti tipici di tutti i regimi coloniali: dei 173.281 europei

censiti nel 1926 (dopo 45 anni di protettorato) ben 89.216 (più della metà) erano

ancora italiani, 71.020 francesi e 8.396 maltesi, ma in quello del 1936 (94mila

italiani, 108mila francesi e 7.200 altri europei) il rapporto si invertì, anche se il dato è

poco significativo perché classifica come francesi gli italiani (e altri europei)

naturalizzati francesi.

Inoltre, più passava il tempo meno determinante era l’emigrazione in confronto alle

nascite di europei in Tunisia.

III

Dato il suo acceso nazionalismo e la sua esaltazione e valorizzazione della patria, il

regime fascista si impegnò a fondo anche in Tunisia per galvanizzare e rafforzare la

presenza e l’identità degli italiani colà residenti finanziando la costruzione di scuole e

di ospedali e istituendo apposite banche ed organizzazioni assistenziali: molti italotunisini aderirono convintamente al fascismo e non è difficile comprendere le loro

motivazioni.

Essi vivevano infatti una condizione doppiamente frustrante: costituivano un’esigua

minoranza (per quanto largamente concentrata) in un Paese straniero ma

contemporaneamente erano soggetti ad un’altra Potenza europea che, per quanto

tentasse di amalgamarli, rimaneva pur sempre straniera.

Vivevano in una sorta di limbo, né veramente appartenenti e figli della terra su cui

risiedevano né spalleggiati da una madrepatria che l’avesse comunque sottomessa: la

5

propaganda fascista non poteva dunque non attrarli e rincuorarli e soprattutto offriva

loro la garanzia che non erano stati dimenticati e che in caso di necessità sarebbero

stati difesi (come del resto stava già avvenendo in tempo di pace).

Fu comunque la guerra a far precipitare la strana condizione in cui si trovavano.

IV

L’irresponsabile (a dir poco) dichiarazione di guerra dell’Italia alla Francia (10

giugno 1940) in un primo momento rese ovviamente critica e instabile la posizione

della comunità italiana in Tunisia che però si ristabilizzò quando la Tunisia (come

tutte le colonie francesi) venne lasciata alla Repubblica di Vichy, alleata e

collaborazionista dell’Asse, ma precipitò e diventò invece del tutto irreparabile

quando Mussolini, aperto il fronte africano, diede inizio alla ‘campagna del

Nordafrica’ (conosciuta anche come ‘guerra nel deserto’).

Il 13 settembre 1940 l’esercito italiano di stanza in Libia invase l’Egitto ma dovette

presto fermarsi e nel dicembre le forze britanniche passarono al contrattacco, lo

sbaragliarono e occuparono l’intera Cirenaica: Mussolini fu costretto a chiedere aiuto

a Hitler che nel marzo 1941 si risolse a inviare in Nordafrica un corpo di spedizione

tedesco (l’Afrika Korps).

Continuò così quella lunga campagna fatta di avanzate e di arretramenti, di vittorie e

di sconfitte, finchè nel gennaio 1943 gli inglesi riuscirono ad avere definitivamente la

meglio e a occupare l’intera Libia: la disfatta fu resa ancora più grave (se possibile)

dall’arrivo degli americani che intanto l’8 novembre 1942 erano sbarcati in forze

sulle coste marocchine e algerine (‘operazione Torch’).

Le truppe dell’Asse vennero insomma strette in una tenaglia e non poterono che

rifugiarsi in Tunisia (12 novembre 1942) da dove, raggiunte da rinforzi, tentarono

vanamente di fermare l’avanzata alleata da est e da ovest finchè, completamente

esauste e sconfitte, il 13 maggio 1943 dovettero finalmente arrendersi.

Comprensibilmente un certo numero di italo-tunisini aveva inneggiato alla ‘Tunisia

nostra’, si era unito ai propri compatrioti e aveva combattuto contro gli Alleati ma fu

proprio la vittoria di questi ultimi a segnare l’inizio della scomparsa della comunità

italiana in Tunisia: travolta l’Italia, indifendibile e sgangherata corresponsabile della

guerra, gli italo-tunisini risultarono infatti doppiamente sconfitti, sia come italiani che

come cittadini soggetti alla Francia, e ritenuti doppiamente colpevoli, sia come

fascisti (o ritenuti tali) che come traditori.

Risulta comunque davvero difficile condannarli senza tener conto della situazione

impossibile in cui erano venuti a trovarsi e sembra più giusto e opportuno vedere in

essi uno dei tanti tristi casi di comunità stritolate da una storia troppo più grande di

loro, senza vie d’uscita e costrette a pagare il conto delle colpe di altri.

In ogni caso, mentre in Tunisia tutte le scuole e i giornali italiani vennero chiusi

d’autorità, fra i 1.200 e i 3.000 italo-tunisini furono espulsi senza troppi distinguo:

oltre agli agitatori fascisti dovettero infatti andarsene anche gli intellettuali in genere,

gran parte di coloro che possedevano un titolo di studio elevato e persino, in qualche

caso, dei noti antifascisti (!).

6

Oltre ai nemici dichiarati fu insomma evidente che i francesi volevano allontanare

dalla loro colonia anche tutti quegli italiani di un certo spessore intellettuale, per un

motivo o per un altro ritenuti meno malleabili e dunque indesiderabili.

Il risultato fu che, dopo che da tempo la proporzione fra le due comunità aveva

comunque cominciato ad invertirsi, nel censimento del 1946 gli italiani erano 84.935

e i francesi 143.977.

V

La comunità italiana in Egitto fu un’altra vittima innocente della seconda guerra

mondiale in Nordafrica.

Con oltre 55mila membri, concentrati soprattutto al Cairo e ad Alessandria, al

momento dell’invasione del 1940 gli italo-egiziani (soprattutto mercanti ed artigiani

ma col tempo, spinti dal bisogno, a questi si erano aggiunti sempre più lavoratori

manuali generici) costituivano la seconda comunità straniera del Paese (appena dopo

quella greca), regolata e protetta da un proprio ‘regime delle capitolazioni’,

amministrata da un suo console e garantita nella sua identità anche grazie a proprie

scuole frequentate da circa 1.500 studenti.

Mentre l’esercito italiano marciava all’interno del Paese, Mussolini proclamò

solennemente il pieno rispetto per la sovranità e l’integrità dell’Egitto, pretendendo

che si comprendesse (e si accettasse) che la guerra fascista era diretta solo contro gli

inglesi dominatori del canale di Suez: forse si aspettava di essere preso sul serio

mentre in realtà l’invasione del 1940 distrusse in un attimo i buoni e proficui rapporti

cogli egiziani che duravano da sempre, dato che gli italiani erano emigrati in Egitto

pacificamente (non certo come colonialisti!) e fino ad allora avevano convissuto

tranquillamente cogli indigeni.

Per tutta risposta il governo egiziano subito predispose infatti un piano di difesa degli

interessi britannici e uno contro gli italiani residenti in Egitto che comprese

l’internamento degli uomini dai 15 ai 65 anni e delle donne ritenute pericolose, il

licenziamento dai posti di lavoro, il divieto di esercitare attività economiche, di

effettuare transazioni commerciali e il sequestro dei loro beni mobili e immobili.

Gli italiani internati furono complessivamente circa 8mila e alcuni di questi (pochi)

perirono durante l’immeritata ma inevitabile prigionia: alla fine della guerra ci furono

poi comprensibili e numerose espulsioni anche se il numero degli italo-egiziani

diminuì in modo veramente drastico solo fra il 1950 e il 1960 in seguito all’avvento

al potere di Nasser (1954).

Insomma: già vittime innocenti della insensata guerra fascista, gli incolpevoli italoegiziani furono dunque spazzati via a causa dell’effettiva indipendenza e della

liberazione dell’Egitto (dall’influenza inglese!), i cui abitanti erano finalmente tornati

ad essere padroni in casa propria e non volevano più degli europei sul loro suolo.

Ciò era inevitabile e forse giusto dato che le famose (o famigerate) capitolazioni

erano pur sempre state atti di prepotenza e che gli europei erano pur sempre stati gli

odiati colonialisti pieni di disprezzo per gli africani, ma non risulta che gli italiani in

Egitto si fossero macchiati di colpe particolari.

7

In realtà ancora una volta essi furono vittime di eventi di cui non avevano alcuna

responsabilità: dovettero cedere tutto quello che avevano, persero tutti i frutti del

lavoro loro e dei loro predecessori, abbandonarono la terra in cui erano nati e

sparirono per sempre nell’anonimo mondo dei vinti.

VI

Anche il vero motivo della deitalianizzazione della Tunisia fu la politica adottata nel

Paese dopo che il 20 marzo 1956 ebbe finalmente ottenuto l’indipendenza (contro i

francesi!).

Quando nel 1956 la Tunisia e il Marocco si liberarono degli occupanti francesi questi

ultimi dovettero infatti andarsene in massa sia perché le redini del governo e

dell’amministrazione passarono nelle mani degli indigeni (e per tutti i funzionari

francesi non ci fu dunque più posto), sia per le misure adottate dai nuovi governanti

riassumibili in una politica di progressiva e ineluttabile (diciamo così)

‘tunisificazione’.

Nuove leggi, come quella del marzo 1958 che impose la sostituzione degli autisti

stranieri con autisti tunisini nelle zone cosiddette ‘d’emergenza’ (cioè lungo i confini

con l’Algeria che stava combattendo la sua dura guerra di liberazione) o come quella

che nello stesso anno impose ai datori di lavoro di assumere soltanto apprendisti

tunisini, mirarono a escludere gli stranieri dal mercato del lavoro.

I primi ad essere colpiti furono dunque i lavoratori dipendenti, ma presto anche

coloro che avevano investito i propri capitali in attività commerciali vennero travolti

dalla politica di decolonizzazione, come i tassisti ai quali nel giro di pochi giorni fu

tolta la licenza o come i commercianti cui la licenza venne concessa solo in via

provvisoria dato che le attività commerciali d’ora in avanti potevano essere esercitate

soltanto da tunisini.

Era evidente che il governo di Habib Bourguiba (l’eroe della lotta di liberazione)

intendeva disfarsi degli stranieri per i quali in Tunisia non c’era semplicemente più

futuro: l’epoca del colonialismo si stava definitivamente chiudendo (e certamente non

solo in Tunisia!) e anche agli italiani non restò che andarsene.

La pietra tombale sulla presenza di una comunità italiana in Tunisia venne posta nel

1964 con la nazionalizzazione delle terre appartenenti agli stranieri e col

sequestro puro e semplice dei loro beni.

Gli italo-tunisini pagarono per colpe non proprie: si erano trasferiti in Tunisia

pacificamente e col consenso degli indigeni, avevano costruito e lavorato contando

solo sulle proprie forze, avevano investito i loro sudati guadagni nelle loro attività

che con fatica e sacrificio avevano impiantato un po’ in tutti i settori, ma ora per loro

non c’era più posto, non avevano più diritti ed erano diventati degli elementi estranei

di cui i tunisini volevano liberarsi.

Essi non poterono che andarsene abbandonando i frutti dell’opera di intere

generazioni.

Lasciati completamente a se stessi gli italo-tunisini poterono scegliere solo se

emigrare in Italia o in Francia.

8

Gli italiani di La Goletta avevano documenti francesi e non ebbero altra strada che

andare a costruirsi una nuova vita in Francia, ma anche molti altri italiani li seguirono

perchè la sentivano più vicina essendo vissuti sempre sotto la sua amministrazione

mentre l’Italia per loro in pratica era sempre stata un paese straniero.

Naturalmente altri decisero comunque di ‘tornare’ in Italia e insomma la comunità

italiana di Tunisia si divise e si sparpagliò fra i due Paesi.

A parte i funzionari statali (francesi) che vennero assorbiti nella burocrazia statale

tutti questi ‘rimpatriati’ (ammesso e non concesso che sia legittimo chiamarli così

dato che erano nati e vissuti in terra d’Africa) - così come ad esempio il milione di

‘pieds-noirs’ provenienti dall’Algeria (vedi il mio saggio sull’Algeria) - dovettero

arrangiarsi e rifarsi una vita con le sole proprie forze, ignorati e dimenticati da tutti,

vittime sconosciute sparite senza lasciar traccia (a parte ciò che è rimasto ancora in

piedi di quel che avevano costruito nella terra che li cacciò).

Al momento dell’indipendenza tunisina gli italiani erano 66.500, nel censimento del

1959 51.702, nel 1962 33.000, nel 1969 meno di 10.000 e nel 2005 solo 3.000 (di

cui appena 900 discendenti dall’originaria emigrazione ottocentesca), concentrati

principalmente nell’area metropolitana di Tunisi (e soprattutto a La Goletta).

Intendiamoci: in queste pagine nessuno si sogna nemmeno di difendere il

colonialismo: le misure prese dalle ex-colonie per disfarsi dei loro ex-padroni sono

assolutamente comprensibili e condivisibili ma questo inevitabile - e giusto! sviluppo della storia ha avuto anche le sue vittime innocenti e gli italo-tunisini sono

sicuramente fra queste.

Strano il destino di questa gente che visse in un Paese colonizzato senza appartenere

al mondo dei colonizzatori ma che finì ugualmente per subire in modo pesantissimo

le conseguenze della decolonizzazione: come si è già detto, furono persone

stritolate da una storia troppo più grande di loro e che non ebbero possibilità di

scampo.

Allora furono ignorate e oggi nessuno le ricorda più.

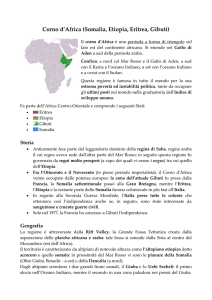

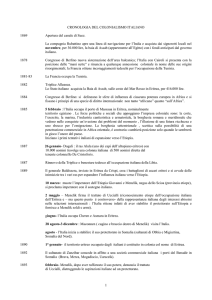

Eritrea colonia primigenia

Dopo lo ‘schiaffo di Tunisi’ la politica estera italiana cambiò decisamente rotta:

l’Italia si alleò con la Germania e l’Austria-Ungheria dando vita alla Triplice

Alleanza (20 maggio 1882) e in campo coloniale si indirizzò verso l’Eritrea (e la

Somalia).

Dopo che la (solita) compagnia Rubattino aveva acquistato i territori di Assab (sulla

costa occidentale del Mar Rosso nella regione della Dancalia meridionale, in Eritrea),

il 10 marzo 1882 lo Stato italiano li acquistò a sua volta e il 5 luglio 1882 Assab

divenne ufficialmente la prima colonia italiana.

Fu questo comunque solo il primo passo: il secondo fu l’occupazione di Massaua (5

febbraio 1885) sulla costa della Dancalia settentrionale, e il terzo due ulteriori

spedizioni (12 e 24 febbraio) colle quali truppe italiane presero il controllo di tutta la

9

costa compresa fra Massaua e Assab, incoraggiate dall’Inghilterra e senza che i suoi

deboli possessori egiziani potessero seriamente opporsi.

La penetrazione italiana continuò e finì per impensierire l’impero etiope che stava

perdendo l’accesso al mare: l’inevitabile scontro aperto culminò nella battaglia di

Dogali (26 gennaio 1887) in cui gli italiani furono nettamente sconfitti (430 morti di

cui 23 ufficiali), ma l’Italia continuò imperterrita nella sua invasione finchè,

accordatasi col ras etiope Menelik, il 1 gennaio 1890 potè orgogliosamente

proclamare la nascita della colonia eritrea (85mila kmq. di superficie).

La struttura di questa colonia primigenia si definì meglio in seguito al trattato

commerciale con l’Etiopia (24 giugno 1897), a quello con l’Inghilterra (7 dicembre

1898) che tracciava i confini col Sudan, e infine a quello (1900) che a sua volta

definiva i confini con l’Etiopia stessa.

I

I motivi che spingevano l’Italia (soprattutto al tempo del primo governo Crispi, 188791) erano i soliti - partecipazione alla spartizione dell’immenso bottino africano, non

restare tagliati fuori nella divisione delle sfere di influenza fra le Potenze europee,

missione umanitaria e civilizzatrice, spirito d’avventura, reazione alla crisi economica

e alla rivalità sempre più accesa con la Francia - ma, soprattutto, si voleva trovare

uno sbocco alla crescente emigrazione – tristissima conseguenza dell’Unità - che

principalmente dal Mezzogiorno spingeva masse di contadini alla disperata ricerca di

lavoro fuori dai confini nazionali.

Dirigendo il flusso migratorio in terre acquisite al dominio italiano si pensava inoltre

di risolvere con un colpo solo anche l’esigenza di accrescere la potenza italiana:

insomma: si sosteneva che in Italia c’erano troppi italiani e in Africa terre spopolate,

o comunque abbandonate e lasciate improduttive, per cui sembrò logico e naturale

popolarle di italiani e renderle fiorenti grazie al loro lavoro ottenendo così anche un

complessivo rafforzamento dell’Italia stessa.

E’ addirittura superfluo notare come nessuno allora si poneva il problema dei diritti e

del destino degli indigeni locali (prima di allora sotto il disinteressato Egitto) che al

massimo si pretendeva avrebbero tratto giovamento dall’opera civilizzatrice di una

Potenza tanto superiore e più avanzata della loro.

L’Eritrea comunque, a differenza di tante altre colonie straniere, non fu mai

dichiarata – almeno a parole - colonia di mero sfruttamento, ma di popolamento:

Crispi diede un forte impulso a questo tipo di politica imperialistica e considerò

quelle terre pezzi d’Italia destinati ad ospitare ‘quella massa d’emigranti che prende

la via dell’America’.

Fin dal 1890 venne così approvato un piano sperimentale di colonizzazione agricola

dell’Eritrea col fine esplicito di deviare il flusso migratorio di centinaia di migliaia di

italiani altrimenti diretti nelle Americhe: nacque allora il mito dell’ ‘Oltremare’ e del

‘posto al Sole’ verso cui fino alla seconda guerra mondiale i governi avrebbero

cercato di indirizzare il maggior numero possibile dei nostri emigranti e l’Eritrea, la

‘colonia primogenita’, cominciò così ad essere raggiunta da gente che partiva dalle

10

aree più povere (e popolate) del Paese, ben decisa a rimanere per generazioni nelle

nuove appendici della madrepatria.

Tuttavia questo ‘imperialismo da straccioni’ (come ebbe a definirlo Lenin) non

funzionò, e il tentativo di convogliare l’immigrazione italiana in direzione dei nuovi

possedimenti africani si risolse in un fallimento a causa del clima, della mancanza di

infrastrutture e dell’impreparazione dei coloni: se infatti nel 1893 i civili italiani in

Eritrea erano 623, una trentina di anni dopo erano saliti appena a 4mila (meno

dell’1% della popolazione autoctona).

Si trattava insomma di un rivolo insignificante se confrontato con le imponenti cifre

dell’emigrazione italiana che toccò il suo culmine nel decennio 1906-15 con svariati

milioni di partenze.

Anche in Eritrea la presenza dei colonizzatori europei produsse comunque lo

sviluppo (solito) dovuto alla costruzione ed installazione di nuove infrastrutture (allo

scoppio della seconda guerra mondiale c’erano 600 km. di ferrovie), agli

investimenti, all’ammodernamento e al conseguente aumento della produzione.

II

Con l’avvento del fascismo l’emigrazione italiana verso l’Eritrea (e la Somalia)

ricevette un impulso non indifferente e in particolare in Eritrea la comunità italiana

(3.635 residenti registrati dal censimento del 1 dicembre 1921) crebbe sensibilmente

concentrandosi soprattutto nelle città e nella capitale Asmara, soprannominata la

‘piccola Roma’ e dove gli italiani arrivarono a costituire la metà circa della

popolazione.

In Eritrea (e non solo) il fascismo intese creare tutto un nuovo e organico sistema

sociale che fondesse la colonizzazione demografica, realizzata con l’emigrazione di

masse di contadini, alle altre forme di valorizzazione economica: l’Italia avrebbe

dovuto trasferirvi infatti ‘tutta l’attrezzatura della propria civiltà’.

La colonizzazione fascista intese trasporre nelle colonie tutti gli elementi produttivi

della madrepatria e riprodurvi tutti i meccanismi della società italiana così che nelle

principali città eritree (e non solo) vennero costruiti ospedali, scuole, istituzioni

religiose, fabbriche, cinema, teatri, caffè, ecc. in modo da impiantarvi ex novo gli

stili di vita della madrepatria.

Nonostante gli sforzi compiuti dal fascismo, nel maggio 1939 la popolazione italiana

era però arrivata solo a 58mila unità (il 4% della popolazione autoctona) – altre fonti

parlano però di 76mila italiani e di 740mila autoctoni - e ciò perché in occasione della

guerra d’Etiopia (ottobre 1935 – maggio 1936) migliaia di operai erano stati fatti

affluire in Eritrea per costruire strade ed altre opere pubbliche.

Naturalmente a questi lavoratori si erano aggiunti i militari, i funzionari e gli

impiegati pubblici di vario genere ma all’avventura africana partecipò comunque

anche un certo numero di persone dotate di grande spirito di adattamento, voglia di

lavorare, capacità di iniziativa e di inventiva (piccoli imprenditori, commercianti,

esercenti di pubblici esercizi, ‘padroncini’ conduttori e proprietari di piccoli mezzi di

11

trasporto, operai qualificati, artigiani, ecc.) che riuscirono a fondare imprese

autonome e a conseguire anche discreti successi.

Tutto questo sviluppo finì però bruscamente in seguito alla disastrosa sconfitta

italiana nel settore africano della seconda guerra mondiale.

III

Lo svolgimento delle operazioni belliche della seconda guerra mondiale nell’Africa

nera verrà brevemente trattato in un prossimo capitolo (quello sull’Etiopia) quando

sarà stato chiarito l’intero sviluppo dell’impero coloniale italiano in Africa: qui

basterà ricordare che già l’11 giugno 1940 (lo stesso giorno successivo alla

dichiarazione di guerra di Mussolini alla Francia e all’Inghilterra!) Asmara subì il

primo bombardamento aereo ad opera della RAF, subito seguito da martellanti,

continue ed indiscriminate incursioni aeree sulle altre città dell’Eritrea (Assab,

Massaua e Cheren).

Mentre i bombardamenti aerei proseguirono continui ed indiscriminati anche su

obiettivi civili, le truppe britanniche procedettero all’invasione terrestre dell’Eritrea,

culminata nella battaglia di Cheren (una delle più cruente dell’intero conflitto) nella

quale le truppe italiane (in larga parte composte da indigeni) si coprirono di gloria

resistendo per ben 56 giorni finchè il 26 marzo 1941 non poterono che ritirarsi: da

quel momento le truppe britanniche non ebbero più ostacoli nella loro penetrazione

nell’ormai ex-colonia italiana, il 1 aprile Asmara si consegnò (fra gli applausi della

popolazione e il sollievo dei soldati!) e l’8 aprile Massaua fu espugnata dopo una

futile difesa, non prima però che quasi tutta la flotta – quella che avrebbe dovuto

dominare l’oceano Indiano! - si fosse autoaffondata.

L’Eritrea era persa e sconvolta dal caos e dallo sbandamento che sempre seguono le

sconfitte: il velleitarismo e l’irresponsabilità fascista che avevano voluto far entrare

l’Italia (oltretutto del tutto impreparata) in una guerra di tali dimensioni emersero in

tutta la loro dolorosa evidenza.

E’ questa una verità storica notissima ma non per questo meno grave e comunque

meritevole di essere continuamente ricordata: per i circa 80mila italo-eritrei iniziò

allora un periodo tragico e difficile che si sarebbe concluso con la loro pressochè

totale scomparsa dal suolo africano.

Il 1 aprile le truppe britanniche entrarono in Asmara e iniziarono l’occupazione

sistematica dell’intera colonia: guai ai vinti! Vendette e ritorsioni, aggressioni e

assalti, omicidi e saccheggi, scorribande e devastazioni ad opera dei nativi che

volevano vendicarsi dei tanti torti subiti e impadronirsi dei beni e delle proprietà degli

italiani sconfitti (e degli arabi) si moltiplicarono anche in vista della riappropriazione

e di una prevista redistribuzione, a guerra finita, delle proprietà terriere e immobiliari

degli italiani.

Eppure numerosi italiani rimasero al loro posto e continuarono a far funzionare le

strutture installate con tanto lavoro e tanti sacrifici riuscendo a risollevare in breve

tempo l’economia eritrea e suscitando l’ammirazione degli osservatori dell’ONU,

12

ma l’Italia era pur sempre la sconfitta e l’Amministrazione Militare Britannica si

trovò fra due fuochi: pur ricorrendo anche all’uso della forza, non sempre riuscì

difendere gli italiani e a riportare l’ordine, ma suscitò ugualmente l’ostilità e la

sorpresa dei nativi che si sentirono traditi e defraudati perché ostacolati in quel

risarcimento per l’oppressione subita che ritenevano giusto e doveroso.

IV

Oltre a ciò, le conseguenze della sconfitta furono organizzate anche in modo più

regolare e ordinato: fin dai primi di aprile iniziarono infatti ad affluire al Forte

Baldissera numerose colonne di autocarri carichi di prigionieri italiani e poco dopo

cominciarono i rastrellamenti per le strade cittadine, nei pubblici locali e gli arresti a

sorpresa di notte nelle abitazioni.

Tra il 1941 ed il 1943 per gli sconfitti furono allestiti centri di raccolta profughi da

cui i militari ed anche alcuni civili vennero presto trasferiti nei campi di

concentramento e di prigionia apprestati nelle varie colonie inglesi.

Inevitabilmente si venne presto a creare una vera e propria emergenza umanitaria.

Al governo britannico si presentò infatti l’enorme problema della gestione dei civili

sfollati, senza mezzi di sostentamento e rinchiusi nei campi di prigionia: non si

trattava tanto dei soldati, dei funzionari e degli uomini validi ormai internati e,

insomma, in qualche modo al sicuro nei campi di concentramento, perché grazie alla

politica di popolamento l’Africa Orientale era diventata una seconda patria per

migliaia di famiglie italiane le cui donne, vecchi, bambini e infermi erano ora allo

sbando e deperivano nei campi allestiti per loro nelle circostanti colonie inglesi.

Alla fine del 1941 il governo britannico informò così quello italiano che non avrebbe

potuto garantire la sicurezza e la sopravvivenza stessa degli italiani del Corno

d’Africa e che quindi era necessario aprire una trattativa per il loro rimpatrio in Italia:

il governo fascista non potè che accettare anche se paventava che questo esodo

potesse compromettere per sempre tutta la sua politica di popolamento cui non

intendeva ancora rinunciare.

V

Con il permesso delle autorità inglesi (e dietro pagamento di riscatti) furono così

organizzati convogli navali per portare in Italia donne, bambini, vecchi e infermi:

migliaia di famiglie furono smembrate (ma gli uomini erano stati comunque già

imprigionati) e le motonavi ‘Saturnia’ e ‘Vulcania’ e i transatlantici ‘Caio Duilio’ e

‘Giulio Cesare’, dipinte con i colori della Croce Rossa, divennero le famose ‘navi

bianche’ a bordo delle quali circa 28mila persone in tre viaggi diversi tra l’aprile

1942 e il settembre 1943 si imbarcarono a Berbera (nel Somaliland) e lasciarono

Etiopia, Eritrea e, in misura minore, Somalia per essere rimpatriate.

Emanuele Ertola (‘Navi Bianche. Il rimpatrio dei civili italiani dall’Africa Orientale’)

ha studiato l’evento con attenzione e descrive un’umanità sconfitta e dolente: si

imbarcarono ‘Donne smunte, lacerate accaldate, affrante dalle fatiche, scosse dalle

13

emozioni … Bimbi sparuti che le lunghe privazioni … e l’ardore del clima hanno

immiserito e stremato fino al limite’, oltre opportunisti che si presentarono sotto falso

nome e tolsero il posto a chi ne aveva diritto, mentre a bordo le malattie e le molestie

sessuali sarebbero state sempre in agguato.

Per evidenti motivi militari la navigazione del canale di Suez era interdetta e dunque

per arrivare in Italia si dovette circumnavigare l’Africa con viaggi di 11mila miglia

marine che duravano 34 giorni (più altrettanti per tornare) passando dai torridi climi

equatoriali a quelli gelidi dell’inverno antartico.

Per parte sua il regime fascista cercò in tutti i modi (al solito) di salvare la faccia:

nonostante le navi fossero sotto il controllo dei soldati britannici e si trattasse di una

emergenza umanitaria dovuta alla sconfitta, le missioni vennero invece presentate

come un’azione di salvataggio e di solidarietà nazionale.

Si proclamò che ‘L’Italia fascista andava a riprendersi i suoi figli in pericolo. Le navi

bianche rappresentavano la patria’ e al momento dell’imbarco i profughi venivano

salutati dalle note della ‘Marcia Reale’ e di ‘Giovinezza’ come se la loro partenza

fosse un successo di cui menar vanto.

Lo sforzo del governo fascista fu comunque sincero: pur impelagato in una guerra

che stava perdendo (ma anche per far sfoggio di una potenza che non aveva) attrezzò

le quattro navi in modo da rendere le traversate il più sicure e confortevoli possibile.

Al momento dell’imbarco tutti venivano sottoposti a una disinfezione generale

(docce, cambi di vestiti, taglio dei capelli e vaccinazione antidifterica per i bambini):

anche se poi in fondo queste famose navi bianche erano pur sempre degli enormi

dormitori che dovevano contenere il triplo dei passeggeri previsto e se nelle camerate

i letti a castello erano sistemati su cinque o sei piani, c’erano però la posta, una filiale

della Banca Nazionale del Lavoro e del Banco di Roma, il cinema, la radio, la

biblioteca, la sala da ballo, calzolai, la stamperia che pubblicava in formato ridotto il

‘Corriere della sera’, il ‘Popolo d’Italia’ e il ‘Giornale d’Italia’, l’ospedale con un

direttore di sanità, chirurghi, pediatri, farmacisti, gabinetti batteriologici, radiologici e

dentistici, la sala parto, il dispensario, ambulatori, un reparto per le malattie infettive,

uno per i tubercolotici, due sale operatorie e addirittura celle con le pareti imbottite

per i pazzi furiosi.

Particolare cura venne posta poi al vitto con cuochi e camerieri che preparavano e

servivano cibo buono e abbondante; tre parrucchieri per nave erano subissati di

richieste dalle donne che da mesi non ne vedevano uno, così come i due calzolai per

nave, costantemente intenti a rappezzare scarpe ridotte in condizioni pietose.

Tutto era stato previsto e si pensò perfino a organizzare i bambini (che avevano

ricevuto giocattoli) perchè aiutassero a mantenere l’ordine a bordo.

Per gente provata dalla guerra e da mille privazioni, che in un clima implacabile era

stata tradotta con grandi disagi dai campi di prigionia o dalle sue città di residenza

ormai del tutto insicure, riuscire finalmente a imbarcarsi e trovare così rifugio,

sicurezza, cibo e vestiti, rappresentò sicuramente un profondo e commuovente

sollievo: anche se a bordo i problemi non mancarono le testimonianze in questo senso

sono concordi, ma si trattò di una tregua passeggera.

14

Partirono infatti donne, bambini, vecchi, disabili e infermi che erano stati separati

dagli uomini validi rinchiusi nei campi di detenzione così che le famiglie erano state

smembrate e si sarebbero potute riunire (quando lo furono) solo dopo anni; i profughi

che sbarcarono in Italia avevano dovuto abbandonare tutto quello che avevano e che

avevano costruito col loro lavoro; tutte le loro speranze di una vita migliore erano

miseramente naufragate e le promesse che li avevano allettati e li avevano fatti partire

non erano state minimamente mantenute; arrivarono coi loro miseri stracci in un

Paese che stava perdendo la guerra e che presto sarebbe stato invaso da nord e da sud.

Eppure queste circa 28mila persone all’arrivo sulle banchine dei porti di Genova, di

Livorno e di Napoli vennero ugualmente accolte ‘da un bagno di patriottismo con alla

testa lo stesso sovrano’ (G. Esposito), grottesca celebrazione che inconsultamente

sperava di far passare per trionfo un disastro di quelle proporzioni, tipico esempio

della insulsa propaganda fascista.

Quelli delle navi bianche furono comunque solo i primi profughi ad arrivare in Italia

il cui flusso, iniziato spontaneamente nel 1940 subito dopo lo scoppio della guerra e

l’avanzata dell’esercito britannico, assunse inevitabilmente proporzioni sempre più

rilevanti.

Si era insomma solo all’inizio del dramma perché alla fine degli anni Quaranta i

profughi rimpatriati dall’Africa sarebbero stati 205.865 (54.878 dall’Etiopia,

45.142 dall’Eritrea, 12.124 dalla Somalia e 93.721 dalla Libia) e metà di questi

dovettero passare lunghi anni nei campi-profughi prima di poter essere

lentamente riassorbiti.

Per quanto concerneva l’Eritrea, dei circa 80mila italiani del 1941 nel 1944 ne era

rimasta la metà, 36.800 nel 1945, 31.800 nel 1946, 27mila nel 1947 e 20mila nel

1950, anche perché dal 1948 era ripresa l’attività terroristica ed aggressiva degli

‘sciftà’ che attaccavano gli italiani e le proprietà che erano riusciti a conservare.

VI

Il loro destino era un’ineluttabilità storica: avevano occupato con la violenza la

terra di altri e si erano comportati da padroni, nè valeva a riscattarli da questa

colpa incancellabile il fatto che un certo numero di loro aveva però lavorato e

costruito, piantato radici e portato migliorie anche sostanziali a quella che aveva

considerato la sua nuova patria.

Non potevano più restare in Eritrea (e negli altri Paesi del Corno d’Africa), era

giusto e inevitabile che dovessero infine pagare il conto per le sofferenze e i

soprusi che avevano causato alle popolazioni indigene: il colonialismo non ha

scusanti.

La politica di popolamento, ben precedente alla sua esasperazione operata dal

regime fascista, era stata irrealistica ed errata (e ingiusta!) fin dall’inizio, ma con

la sua irresponsabile e sconsiderata (per non dire altro) entrata in guerra la classe

dirigente fascista aveva mostrato di avere una visione totalmente e colpevolmente

distorta della situazione e, prigioniera della sua stessa propaganda megalomane e

irresponsabile, aveva radicalmente e drammaticamente sbagliato tutti i calcoli e tutte

15

le previsioni: non fu certo un rimedio alla sua criminale insipienza se cercò almeno di

alleviare la tragedia del rimpatrio forzato dei profughi organizzando un trasferimento

che, nei limiti del possibile, fu comunque apprezzabile e anche generoso.

VII

Dal 1 aprile 1941 l’Eritrea rimase sotto occupazione militare fino al 1947 e fu poi

protettorato britannico fino al 15 settembre 1952, quando l’ONU la dichiarò (non

senza difficoltà) federata all’Impero etiope: nel 1949 gli italiani in Eritrea erano

ancora 25mila e quelli ad Asmara 17.183 (su una popolazione di 127.579 abitanti).

In prevalenza giovani nati in Eritrea, essi si mantenevano estranei alla vita politica e

lavoravano con profitto, ma il loro numero si andò assottigliando finchè al momento

dell’indipendenza ne erano rimasti circa 11mila (quasi tutti concentrati ad Asmara):

anche il destino di questi ultimi sopravvissuti della storia era però ormai

segnato.

Dopo che nel 1962 l’Eritrea era divenuta (contro la sua volontà) una provincia etiope,

il nuovo regime comunista del DERG di Menghistu nel 1975 depose e assassinò il

Negus (protettore degli italiani) e, fra l’altro, procedette a numerose nazionalizzazioni

che colpirono - soprattutto in Eritrea – i circa 9mila proprietari italiani che erano

riusciti a conservare i loro beni (industrie, terre e case), che avevano prosperato e che

ora dovettero cominciare ad andarsene: la situazione della comunità italiana di

Asmara era infatti divenuta così seria che nello stesso 1975 il governo italiano, a

partire dal 5 febbraio, dovette istituire un ponte aereo per portarne buona parte in

salvo a Roma.

Le partenze continuarono negli anni seguenti finchè all’inizio degli anni Ottanta in

Eritrea erano rimasti circa 2mila italiani: ulteriori abbandoni furono infine causati

dalla guerra tra Etiopia ed Eritrea (e dalla guerra civile in Etiopia) negli anni

immediatamente seguenti, al termine della quale il 24 maggio 1993 l’Eritrea ottenne

l’agognata indipendenza.

Una nuova guerra con l’Etiopia per il problema dei confini spinse all’emigrazione

altri italiani ancora, finchè nel 2007 in Eritrea ne erano rimasti solamente 733, quasi

tutti ormai anziani e concentrati ad Asmara e Massaua, pallida testimonianza di

un’epoca ormai da tempo giunta alla sua logica e inevitabile conclusione.

Somalia colonia più duratura

Insieme all’Eritrea, il colonialismo italiano mosse i suoi primi passi anche in

direzione della Somalia.

A quel tempo questa terra lontana e semidesertica non esisteva certo come nazione

unita e omogenea: era infatti abitata da popolazioni somale, etiopi, dancale e oromo,

mentre dal punto di vista politico gli egiziani avevano il controllo (almeno teorico)

delle coste sul mar Rosso mentre il resto della regione era frazionato in sultanati,

emirati e altri territori retti da capi tribali.

16

L’apertura del canale di Suez (1869) e la conseguente profonda modificazione delle

rotte per l’Oriente resero le coste del Corno d’Africa importanti e appetibili per le

Potenze europee che ne sconvolsero completamente l’assetto: Inghilterra, Italia e

Francia cominciarono infatti a stabilirvi i primi punti d’appoggio tramite accordi e

contratti con i vari sultani locali e procedettero ben presto ad allargamenti,

occupazioni e spartizioni.

Dopo aver sottomesso l’Egitto, gli inglesi nel 1886 (subito dopo la conclusione del

Congresso di Berlino) stabilirono il loro protettorato su gran parte della costa sul mar

Rosso e sul corrispondente interno (la Somalia Britannica futuro Somaliland); una

piccola parte della costa sul mar Rosso che separava la Somalia dall’Eritrea fu

assegnata alla Francia (la Somalia Francese), mentre tutta la Somalia meridionale

(comprendente la punta del Corno e tutta la fascia sull’oceano Indiano) fu lasciata

all’Italia.

Come si vede, si trattava dei (soliti) accordi fra le Potenze europee che potevano

permettersi di fare quel che volevano delle terre africane (e asiatiche) e delle loro

popolazioni.

In questi veri e propri accaparramenti erano inoltre grandemente facilitati dalla

capacità degli europei di inserirsi nelle dispute locali a proprio esclusivo vantaggio: il

primo passo della penetrazione italiana in Somalia fu così il trattato commerciale col

sultano di Zanzibar (1885); alla fine del 1888 il sultano di Obbia (sulla costa centrale

dell’oceano Indiano) stipulò poi un trattato con gli italiani che rendeva il suo

sultanato un loro protettorato; l’anno seguente il sultano della Migiurtinia (sul Corno

e sulla costa settentrionale dell’oceano Indiano), suo rivale, ne firmò uno simile;

infine nel 1891 l’Italia ottenne in affitto dal sultano di Zanzibar alcuni porti del

Benadir fra cui quello di Mogadiscio.

I sultani di Obbia e di Migiurtinia erano mossi da propri obiettivi espansionistici per

il conseguimento dei quali chiesero l’aiuto italiano e (come tanti altri) pensarono di

poter sfruttare a proprio vantaggio gli interessi contrastanti delle Potenze europee nel

Corno d’Africa: davvero una vana ed ingenua speranza dato che le Potenze europee

si accordavano sempre fra loro per dividersi e spartirsi gli immensi spazi asiatici

e africani (e non certo solo quelli somali) servendosi dei capi locali se e fino a che

lo ritenevano utile.

L’Italia iniziò subito ad espandersi nei territori circostanti le sue concessioni: la

Somalia era comunque un Paese in gran parte desertico che risultava appetibile non

tanto per le sue risorse quanto per i suoi porti e per le regioni dell’interno cui questi

davano accesso.

L’Italia non aveva dunque grossi interessi alla colonizzazione del Paese, ma i gravi

incidenti di Mogadiscio (1896) e la rivolta di Muhammad Abd Allah al-Hasan, ‘the

Mad Mullah’ (il ‘Mullah pazzo’ per gli inglesi), scoppiata nel 1901 con la

proclamazione della guerra santa contro inglesi, italiani ed etiopi, convinsero il

governo italiano a inviare truppe e a occupare ulteriormente il Paese (o, meglio,

quella sua parte che gli era stata assegnata).

Nel 1903 il governo italiano istituì così una vera e propria colonia nel sud della

Somalia (un territorio che versava nel caos e nella miseria) affidandola però alla

17

(sovvenzionata) Società Commerciale Italiana del Benadir sulla base di una

convenzione della durata di cinquant’anni.

La rapace e disastrosa gestione della Società (nel 1903 nel Benadir c’erano tredici

italiani e l’anno seguente diciassette) e lo scandalo per le accuse di aver tollerato e

addirittura collaborato alla tratta degli schiavi (!) sono così descritte da Angelo Del

Boca (‘Gli italiani in Africa Orientale’): ‘Una colonia che esiste solo sulla carta. Una

Società di gestione che non amministra ma esercita una rapina. Venti italiani che si

odiano fra di loro e che sono circondati dall’odio degli autoctoni. … Sotto gli occhi

delle autorità italiane … gli schiavi vengono … liberamente acquistati, venduti,

ereditati, offerti in regalo, sfruttati, incatenati, deportati.’

Giolitti dovete così correre ai ripari: il 13 gennaio 1905 si accordò col sultano di

Zanzibar per l’assunzione diretta dei porti e della colonia del Benadir (dietro

pagamento di un’ingente somma), il 14 febbraio la Società si autoliquidò e il 5 aprile

1908 il governo italiano trasformò definitivamente l’intera Somalia meridionale in

colonia col nome di Somalia Italiana, i cui confini furono definiti nello stesso anno

da un trattato italo-etiope.

Secondo una logica non certo nuova né infrequente, anche nel caso della Somalia

Italiana la potenza coloniale era stata quasi costretta ad accrescere la sua zona

d’influenza e a metterla sotto stretto controllo: un dominio più ridotto (e forse più

desiderabile) non era infatti possibile data l’ostilità delle popolazioni indigene che

avevano presto compreso la trappola in cui erano cadute dopo che avevano cercato ed

accettato trattati con gli europei e ne avevano invece subìto l’espansione militare e la

confisca delle (poche) terre migliori.

In conclusione: se gli europei volevano restare in Somalia le sue popolazioni

andavano sottomesse in modo definitivo.

L’espansione italiana in Somalia dunque continuò e culminò il 15 luglio 1924 con

l’acquisizione del porto di Chisimaio e della regione circostante (l’Oltregiuba)

nell’estremo sud della costa sull’oceano Indiano: questi territori (90mila kmq. con

72mila abitanti) - già acquisiti dall’Inghilterra dal sultano di Zanzibar e uniti al Kenia

- fecero parte di quei (magri) compensi coloniali previsti dal Patto di Londra (in

occasione dell’ingresso dell’Italia nella prima guerra mondiale) e costituirono la

regione più ricca della Somalia Italiana.

I

Anche in Somalia con l’avvento del fascismo si registrò una netta intensificazione

della pressione coloniale: il suo governatore De Vecchi (un ex-quadrumviro) impose

un regime duro e spietato e procedette alla vera e propria riconquista (o conquista) di

numerosi territori così che nel 1926 la colonia era stata completamente ‘pacificata’

(vergognoso eufemismo per significare il dominio ottenuto al prezzo di stragi e di

violenze di ogni tipo).

Nella spietata e brutale opera di sottomissione e di repressione gli italiani fecero

ampio ricorso a truppe africane (12mila soldati indigeni comandati da 300 ufficiali

italiani, marina e aviazione a parte), altra tristissima caratteristica dei regimi

18

coloniali che seppero sempre trovare indigeni (o comunque extra-europei)

disposti ad obbedirli e a servirli (anche con entusiasmo) con le armi in pugno

contro i propri stessi conterranei.

Così Angelo Del Boca riassume l’accaduto dell’ultima fase delle operazioni (192627): ‘De Vecchi può fare il bilancio definitivo delle perdite nei due campi in due anni

di guerriglia e controguerriglia. Sono morti 3 ufficiali italiani, 4 soldati metropolitani,

97 ascari [mercenari eritrei], 449 dubat [soldati irregolari somali], mentre i feriti sono

341. Nel campo avversario i morti sono 1.236 e i feriti 757. Dal che si deduce che

l’intero tributo di sangue è stato pagato dai somali, in una guerra fratricida, mentre i

dominatori hanno talmente perfezionato i loro metodi, con l’ausilio della marina e

dell’aviazione e assoldando senza risparmio i mercenari, da non perdere che sette

uomini in tutto.’

II

La triste ‘pacificazione’ ebbe comunque un certo successo così che nei primi anni

Trenta molti somali si arruolarono nelle truppe coloniali italiane e i nuovi governatori

italiani poterono sviluppare una politica fondata sull’assimilazione dei somali e della

loro cultura e su un certo rispetto della loro struttura tribale e sociale e della loro

religione islamica.

Secondo la logica stessa del colonialismo venne poi varato il (solito) programma di

opere pubbliche (le prime ferrovie, una migliore sistemazione della rete stradale,

dighe, porti, ecc.) che permettessero lo sfruttamento delle risorse del territorio

altrimenti inutilizzabili.

Naturalmente la politica di popolamento fu applicata anche alla Somalia: in un primo

tempo l’emigrazione italiana in Somalia era stata limitata ai soli uomini ed a

pochissime famiglie (al primo censimento del 1 dicembre 1921 risultarono 656

italiani residenti), ma ora col nuovo impulso impresso dal fascismo molte centinaia

di famiglie italiane vennero trapiantate nel Paese - soprattutto nella capitale, nelle

aree agricole del Villaggio Duca degli Abruzzi (fondato nel 1920 dal duca Luigi

Amedeo di Savoia-Aosta e detto anche ‘Villabruzzi’) e sull’Uebi Scebeli (50 km a

nord di Mogadiscio).

A Villabruzzi nella seconda metà degli anni Trenta si insediarono alcune migliaia di

coloni italiani e la cittadina divenne il centro agricolo principale della Somalia

Italiana con un’annessa industria alimentare.

Altra colonia agricola, promossa dal governatore De Vecchi e sviluppata da coloni

italiani, fu Genale (vicino alla foce del Giuba) che presto divenne un’importante

produttrice di cotone e in seguito di banane.

Migliaia di coloni italiani si trasferirono a Mogadiscio e fondarono altre aziende

agricole intorno alla capitale e, se nel 1930 c’erano in Somalia 22mila coloni italiani

(il 2% dell’intera popolazione), nel 1935 erano saliti a oltre 50mila (il 5% della

popolazione), 20mila dei quali residenti nella capitale (circa il 40% dei 50mila

abitanti della città).

19

Queste cifre non includono ovviamente nessuno dei 220mila soldati italiani di stanza

nella Somalia Italiana durante la seconda guerra italo-abissina, cioè la guerra

d’Etiopia tout court (1935-36).

III

Durante la guerra d’Etiopia (che verrà trattata nel capitolo sull’Etiopia), nell’ottobre

1935 l’attacco sul fronte meridionale partì dalla Somalia e, a guerra conclusa (maggio

1936), alla Somalia Italiana venne aggiunto l’Ogaden (in quanto popolato da somali).

Con la proclamazione dell’Impero la Somalia Italiana con Etiopia ed Eritrea entrò

infine a far parte dell’Africa Orientale Italiana (AOI).

Negli anni seguenti e prima dello scoppio della seconda guerra mondiale anche la

Somalia (come tutto l’Impero) fu ulteriormente interessata da un nuovo impulso alle

opere pubbliche (nuove strade come la ‘Strada Imperiale Mogadiscio - Addis Abeba,

nuove ferrovie, scuole, ospedali, porti, ponti, ecc.): lo sforzo fu serio tanto che nel

1940 la Somalia Italiana era diventato uno degli stati africani col più alto tenore di

vita (dei coloni ma anche dei somali) e che nell’ambito dell’AOI Mogadiscio

conobbe uno sviluppo urbano inferiore solo a quello di Asmara.

Nel marzo 1940 vivevano a Mogadiscio oltre 30mila italiani (1/3 della popolazione

totale della città) e il Villaggio ‘Duca degli Abruzzi’ contava ormai 12mila persone,

di cui quasi ¼ era italiano: esso raggiunse un notevole livello di sviluppo grazie alle

sue piantagioni di banane, di cotone e di canna da zucchero, e ad alcune piccole

industrie agricole.

IV

Tutto questo venne spazzato via dall’insensata entrata dell’Italia nella seconda guerra

mondiale e, ancor più, dalla dissennata campagna militare che venne condotta nel

Corno d’Africa.

Allo scoppio delle ostilità subito infatti le truppe italiane invasero il Somaliland

britannico: le forze britanniche nel Somaliland ammontavano a 11mila uomini e

quelle italiane a 35mila (30.000 indigeni e 5.000 italiani) così l’operazione ebbe

successo e il 19 agosto 1940 (a poco più di due settimane dall’inizio dell’offensiva!)

le truppe italiane entrarono vittoriose a Berbera e occuparono anche le aree del Kenya

confinanti con l’Oltregiuba, tanto che nell’agosto 1940 Mussolini, incredibilmente

perso nei suoi vaniloqui, arrivò dichiarare che aveva ormai riunito quasi tutti i somali

e realizzato così il loro sogno della Grande Somalia.

La realtà era però ben diversa ed anzi opposta a queste irresponsabili vanterie.

Il contrattacco inglese infatti non si fece attendere e, partito nel novembre-dicembre

1940 dal Kenya nella regione del Giuba, fu portato avanti da forze che, se

numericamente erano poco più della metà di quelle italiane, erano però motorizzate e nella guerra nel deserto la mobilità e la velocità sono tutto.

Il Corno d’Africa fu l’unico settore di guerra in cui i tedeschi non corsero in

aiuto degli italiani e così il contrattacco inglese si risolse in una ritirata continua e

20

disordinata dei reparti italiani guidati da generali indecisi, confusi e incapaci, agli

ordini del duca d’Aosta altrettanto dubbioso, contraddittorio, inconcludente e

velleitario.

Gli italiani riuscirono a resistere solo a Cheren dopo di che la campagna si risolse,

come disse il War Office inglese, in un ‘inseguimento [che] non ha pari nella storia

militare per la celerità della marcia e la vastità della distanza coperta. La Somalia

Italiana cadde come una pera matura’: le truppe indigene disertarono in massa

‘mentre i generali italiani gareggiano in velocità sulle strade imperiali’ commenta

amaro e ironico Angelo Del Boca.

Il 25 febbraio Mogadiscio venne proclamata città aperta e, occupata la Somalia,

gli inglesi proseguirono di slancio verso Addis Abeba, ampiamente riforniti di armi,

carburante, mezzi, viveri e materiali trovati e requisiti nei magazzini italiani.

La Somalia Italiana (come tutta l’AOI) era persa e interamente occupata dalle

truppe inglesi.

V

Come altrove, anche in Somalia gli italiani sconfitti conobbero il peso della perdita

della loro nuova patria: anche qui un buon numero di civili continuò comunque a

collaborare all’amministrazione inglese e a sostenere i 9.349 connazionali di

Mogadiscio e gli altri 800 nel resto del Paese, ma i 2/3 delle terre bonificate dovettero

essere abbandonati, i militari vennero internati e un certo numero di famiglie il 5

luglio 1943 trovò un passaggio sulle famose navi bianche.

La comunità italiana in Somalia nel 1945 si era così dimezzata e contava 4.600 unità

(di cui 4.152 a Mogadiscio), ulteriormente calate a 3.680 due anni dopo: mentre tutto

il materiale asportabile (binari compresi) venne smontato e portato via dagli inglesi, i

coloni di Villabruzzi furono costretti ad andarsene, il suo territorio fu lasciato

progressivamente incolto finchè ricevette il colpo di grazia in seguito alla guerra

civile del 1991: la ferrovia che la collegava alla capitale venne disattivata.

Anche se un certo numero di somali (soprattutto gli ex-combattenti) rimase amico

degli ex-coloni, nei primi anni del dopoguerra scoppiarono però moti nazionalistici

contro gli italiani che sotto il naso degli inglesi l’11 gennaio 1948 a Mogadiscio

sfociarono in violentissimi scontri, caccie, uccisioni indiscriminate di italiani, stupri e

diffusi saccheggi: il bilancio fu di 54 morti, 55 feriti (alcuni gravissimi) fra gli italiani

e di 14 morti e 43 feriti fra i somali che erano corsi in loro aiuto.

La commissione inglese Flaxman cercò di discolpare i suoi connazionali e di

attribuire la responsabilità degli incidenti a provocazioni (vere) da parte degli italiani,

ma nondimeno per descrivere l’accaduto ricorse al termine (che scrisse in corsivo)

‘pogrom’.

Alla fine dell’anno gli italiani a Mogadiscio si erano ridotti a 2.192.

21

VI

Eppure la presenza degli italiani in Somalia non venne giudicata negativamente tanto

che il 21 novembre 1949 con la risoluzione n° 289 la neonata ONU, nonostante

l’opposizione delle associazioni patriottiche e nazionaliste somale, accettò e fece

propria la proposta dell’Italia perché la preparazione della Somalia Italiana

all’indipendenza (da raggiungere in dieci anni) venisse affidata proprio a lei in un

regime di amministrazione fiduciaria.

L’ONU dunque assegnò la Somalia Italiana in amministrazione fiduciaria all’Italia

perché la portasse gradualmente all’indipendenza e gli inglesi continuarono ad

amministrarla solo fino a quando l’Italia il 1 aprile 1950 ne assunse il controllo

diretto (ratificato dall’ONU il 2 dicembre 1950 con la risoluzione n° 442).

L’Italia si assunse insomma il compito e la responsabilità di organizzare la Somalia,

già sua ex-colonia, in modo che questa fosse pronta e preparata per sapersi gestire

come Paese autonomo e indipendente: costituita l’AFIS (Amministrazione Fiduciaria

Italiana della Somalia), nei primi mesi dell’anno giunsero nel Paese 5.791 persone

più svariati mezzi ed armamenti per garantirne la sicurezza: insomma: tornarono in

Somalia anche truppe italiane (!).

La nuova occupazione della Somalia avvenne in modo pacifico e senza incidenti, i

carabinieri assunsero il controllo della polizia somala e giustizia e amministrazione

vennero affidate dagli italiani che progressivamente dovevano però cederne il

controllo ai somali: il Paese era ridotto in condizioni miserevoli perché quel po’ di

innovazione e di ammodernamento portato dagli italiani era stato saccheggiato,

requisito, distrutto e in gran parte annullato nei dieci anni di occupazione inglese.

Inevitabilmente il personale impiegato fu quello fascista (‘dopo la guerra non tornò in

Africa la nuova Italia democratica, ma ancora una volta la più schietta Italia fascista’

riconobbe Alessandro Pazzi ), quello che aveva dominato la colonia, che ora voleva

rivivere i privilegi del passato e che spesso ci riusciva: nei primi tempi l’AFIS subì

così dure critiche dall’ONU e dal governo italiano stesso, però è un fatto che il Corpo

di Sicurezza venne presto ridotto dai 5.688 soldati del 1950 ai 2.021del 1951 ed ai

692 nel 1953, che piano piano l’AFIS e la Lega dei Giovani Somali (la maggior

formazione patriottica) dopo i primi anni di dura opposizione cominciarono ad

avvicinarsi fra loro e che il processo di somalizzazione in qualche modo procedette.

Una certa cooperazione (nel 1956 facevano parte dell’AFIS 621 italiani e 4.380

somali), un percepibile progresso politico-sociale, ma solo modesti sviluppi

economici (nonostante i finanziamenti dell’ONU), fecero da cornice alle elezioni

generali del 1956, quando i somali elessero la loro prima Assemblea per la

semiautonomia, e a quelle del 1959, quando la Lega dei Giovani Somali divenne

partito di maggioranza: infine il 1 luglio 1960 la Somalia Italiana fu unita a quella

Britannica (che aveva ottenuto l’indipendenza il 26 giugno 1960) in un’unica

Repubblica.

22

VII

La missione era stata compiuta e l’Italia aveva speso cifre ingenti per la sua

esecuzione: non era certo una novità, bensì una regola, che l’Italia in Africa ci aveva

sempre rimesso, tanto che vien da chiedersi che senso abbia mai avuto la sua

insistenza nel chiedere di caricarsi sulle spalle anche questo peso mentre all’interno

aveva tanti bisogni da soddisfare e tanti problemi da risolvere (Ernesto Rossi

concluse che ‘le Somalie da assistere non abbiamo bisogno di cercarle fuori dei nostri

confini’) e la risposta non può che essere cercata nel bisogno di prestigio

internazionale, nel rimpianto per la passata presenza in Africa, nelle pressioni delle

lobbies coloniali ancora forti e influenti, negli interessi dei pochi, ricchi ma potenti,

concessionari in Somalia (che in Italia avevano per esempio il monopolio della

vendita delle banane che così costavano il doppio che nel resto d’Europa) e di tutto il

personale italiano che riceveva altissimi stipendi (che assorbirono grandi fette dei

finanziamenti) e che poteva lucrare in molti altri modi facendo sì che ‘gran parte del

denaro stanziato dall’Italia per la Somalia è in realtà rientrato in Italia’ (Angelo Del

Boca), ma questo fu anche il canto del cigno degli italiani in terra d’Africa.

Le loro partenze si erano già moltiplicate e quando nel 1970 Siad Barre, dopo alcuni

anni di agitazioni politiche, dichiarò che la Somalia era uno stato socialista e

nazionalizzò la maggior parte delle attività economiche del Paese, il flusso migratorio

degli italiani si intensificò riducendo fortemente il numero di coloro che invece

restavano.

La prosecuzione delle nazionalizzazioni e lo scoppio della guerra con l’Etiopia nel

1977 accelerarono l’inevitabile destino degli ultimi italiani in Somalia: nel 1989 ne

erano rimasti un migliaio, nel 2007 si erano ridotti a 15 e nel 2010 a 4.

VIII

Un altro capitolo della nostra storia si concluse così nell’indifferenza dell’opinione

pubblica metropolitana, altri sogni andarono in frantumi cozzando contro la realtà,

altre vite furono travolte e altre eredità svanirono e vennero dimenticate per sempre:

anche in questo caso sentimenti e giudizi nei confronti di coloro che rientrarono dalla

Somalia non possono che essere contrastanti perché essi pagarono caramente per aver

seguito e creduto nel governo del loro Paese, furono convinti assertori e artefici di

una vera e propria missione che questo aveva affidato loro e quando questa fallì

miseramente furono quelli che persero tutto mentre in Italia nessuno si curò più di

loro.

Tutto vero, ma questi italiani furono anche complici della spoliazione e dello

sfruttamento di un popolo lontano che non gli aveva fatto niente, della sua

sottomissione ottenuta con metodi vili e violenti e del disprezzo razzista tipico del

bianco verso il nero: furono quindi colpevoli.

Ebbero dunque quel che si meritarono? La risposta non può che essere

affermativa.

23

Il professor Ernesto Galli della Loggia invita giustamente a non dimenticare che

quella colonialista era comunque la mentalità del tempo e che oggi è fin troppo facile,

quindi ingiusto e sbagliato, condannare comportamenti che allora erano normali:

verissimo: diciamo allora che è semplicemente giusto che, cambiati i tempi, chi più

profittò di quelli passati più deve pagare anche se, se non proprio i soli, i primi a

volare furono comunque gli stracci, ma questa è sempre la solita storia.

Libia colonia principale

Troppo recentemente unificata e con risorse limitate, l’Italia arrivò ultima nella corsa

all’accaparramento dell’Africa e in qualche modo dovette accontentarsi (per così

dire) di quei territori che erano rimasti ‘liberi’ e ‘disponibili’ fra cui la Tripolitania e

la Cirenaica – cioè la Libia –, ancora possedimenti ottomani seppur separati

geograficamente dal resto dell’Impero: dopo lo ‘schiaffo di Tunisi’ fu così che l’Italia

indirizzò le sue mire espansionistiche anche in questa direzione.

Nonostante l’Italia ne fosse allora il principale partner commerciale e ci vivessero

circa 600 suoi cittadini, per lei la Libia era però un insieme di territori ancora

completamente sconosciuti e così dagli anni Ottanta dell’Ottocento per un trentennio

si susseguirono esplorazioni, studi e contatti coi capi delle tribù arabe che si

supponeva fossero ostili ai turchi e quindi disposti a sostenere l’eventuale conquista

da parte di una potenza europea che le avrebbe ‘liberate’.

Ancora una volta (come sempre) le trattative per questa progettata ulteriore conquista

coloniale si svolsero però fra i Paesi europei nell’ambito di (le solite) complicate

manovre spartitorie, ‘compensi’ in cambio del riconoscimento delle occupazioni

altrui, ricerca di equilibrio nel Mediterraneo e fra i domini extraeuropei delle varie

Potenze, scambi diplomatici e quant’altro le nazioni europee mettevano in campo per

garantirsi pretese ben al di fuori dei propri confini, convinte com’erano di avere

illimitati diritti su tutta l’Asia, su tutta l’Africa e su tutti coloro che ci vivevano,

giudicati barbari, primitivi e appartenenti a culture e civiltà incomparabilmente

inferiori alla loro.

I

Alla svolta del secolo l’Italia stava vivendo una situazione davvero contraddittoria

perché mentre la sua produzione aumentava considerevolmente in tutti i settori e il

sapiente Giolitti metteva finalmente mano a una politica di riforme sociali,

l’emigrazione - soprattutto dal Meridione - cresceva però a ritmi impressionanti

mentre nasceva una nuova destra (futurismo e nazionalismo) scalpitante e ansiosa di

azione: tutti gli ingredienti del colonialismo – e in particolare di quello italiano che

voleva risolvere con la conquista di nuovi territori il problema della destinazione

degli emigranti - con l’aggiunta per soprammercato di tutto il ciarpame

propagandistico a proposito della liberazione degli arabi dall’iniquo e crudele giogo

ottomano, della nobile e grandiosa missione civilizzatrice ecc. ecc., si coagularono e

24

spinsero Giolitti a decidere di invadere la Libia ancora ‘libera’ e su cui le Potenze

europee avevano da tempo riconosciuto ‘l’interesse preminente’ dell’Italia

(lasciandogliela cioè a disposizione).

Nel 1911 in Libia vivevano meno di un migliaio di italiani (quasi tutti a Tripoli e un

centinaio a Bengasi) su circa 750mila indigeni e da anni in Italia il Paese era

considerato una vera e propria ‘terra promessa’, ricchissima di risorse naturali, via

d’accesso all’Africa subsahariana e ai suoi commerci, che finalmente avrebbe fatto

uscire l’Italia dalla gabbia del Mediterraneo: una forsennata campagna di stampa (e

non solo degli entusiasti nazionalisti) non conobbe limiti nell’esagerare in modo

irresponsabile ciò che la Libia avrebbe potuto offrire ai coloni e agli imprenditori

italiani e alla sua possibilità di risolvere (o almeno di mitigare) il sempre pressante

problema dell’emigrazione.

Il meccanismo della preparazione all’invasione fu ancora una volta il solito: nei primi

anni del nuovo secolo il Banco di Roma (cattolico), protetto dal governo, aveva dato

vita ad una ‘penetrazione pacifica’ della Libia mediante l’apertura di filiali e di

aziende e tutta una serie di grossi investimenti fino a lanciarsi in una vera e propria

campagna acquisti di beni immobiliari pagando prezzi anche spropositatamente alti.

Le autorità turche si erano ovviamente allarmate e avevano cominciato ad ostacolare

questa ‘penetrazione pacifica’ fornendo così la semplice (e scontata) scusa per la

guerra: pretendendo che i legittimi interessi dell’Italia fossero minacciati dalla

prepotenza e dall’inciviltà turche ed ignorando tutte le proposte di accordo e di

conciliazione che queste avanzavano (mostrandosi disposte a fare concessioni anche

rilevanti), Giolitti ottenne l’approvazione del re e procedette senza nemmeno

consultare il Parlamento alla conquista della Libia.

Il 28 settembre 1911 (cinquantenario dell’Unità) il governo italiano per rispondere

all’ ‘appello dei suoi sudditi in pericolo’ lanciò un ultimatum a quello turco dandogli

ventiquattr’ore di tempo per decidere e, rifiutata ogni proposta offerta di dialogo e di

discussione, ordinò di invadere la Libia: in realtà gli italiani in Libia erano così ‘in

pericolo’ che al precipitare degli eventi - per la loro stessa salvaguardia - vennero

imbarcati per l’Italia sotto la protezione dei soldati turchi.

II

La guerra, iniziata il 3 ottobre 1911 col bombardamento navale di Tripoli e con lo

sbarco effettuato due giorni dopo sulle sue coste, andò ben diversamente - anzi in

modo opposto - a quanto immaginato: a Roma si era pensato infatti che si sarebbe

trattato di una guerra-lampo facile e veloce visto che si dava per scontato che gli arabi

si sarebbero sollevati contro i turchi al fianco degli italiani mentre invece avvenne

l’esatto contrario perché essi combatterono subito, duramente e convintamente,

proprio insieme ai turchi contro gli invasori venuti dal mare.

Presi in contropiede, gli italiani sostennero che gli arabi avevano ‘tradito’ (!?) e che si

comportavano ‘brigantescamente’ (!?) così che nei loro confronti la repressione fu

brutale, selvaggia e costellata di rivoltanti efferatezze: fin dall’inizio gli eccidi e le

25

atrocità indiscriminate si moltiplicarono, perpetrate al riparo degli occhi della stampa

pesantemente tenuta lontana e censurata.

Imbarazzata e desiderosa di mettere le Potenze europee di fronte al fatto compiuto, il

5 novembre l’Italia proclamò uniteralmente l’annessione della Libia (che il

Parlamento convertì in legge nei primi giorni del marzo 1912 con 431 sì, 38 no e 1

astenuto) anche se allora non aveva stabilito che teste di ponte sulla costa, non era

stata in grado di avanzare nel territorio e la stragrande parte del Paese era ancora

totalmente fuori del suo controllo: nonostante la schiacciante superiorità per numero

di soldati (che dai 34mila iniziali alla fine dell’anno sarebbero arrivati a 103mila

contro poche migliaia di turchi, i partigiani arabi e la popolazione indigena), mezzi ed

armamenti, gli italiani infatti non erano riusciti a penetrare nell’interno che in modo