Ravenna 5/05/07

Prof. Filippo Bergonzoni

Il supremo traguardo della ragione consiste

nel riconoscere che ci sono un’infinità di cose

che la sorpassano

(B. Pascal)

La ragione è esigenza di infinito

e culmina nel sospiro e nel presentimento

che questo infinito si manifesti

(L. Giussani)

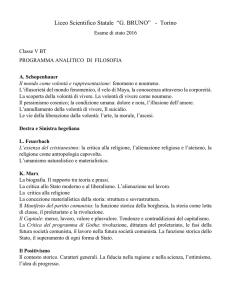

LA RAGIONE NELLA FILOSOFIA

TRA OTTO E NOVECENTO

Uno sguardo panoramico alle vicissitudini del pensiero filosofico tra Otto e

Novecento mostra con chiarezza quel processo che è stato definito come dissoluzione

dell’hegelismo: proprio nel momento in cui, nei primi decenni del secolo, l’idealismo

di Hegel celebra i maggiori fasti della Ragione Assoluta, da una parte Schopenhauer,

col suo Mondo come volontà e rappresentazione, e dall’altra Kierkegaard, col suo

insistere sull’importanza di un pensiero “soggettivo”, incarnato in un’esistenza

concreta, compiono un’operazione di “smantellamento” dell’imponente sistema

hegeliano.

Il culmine di questo processo di crisi dell’hegelismo viene raggiunto con Nietzsche,

la cui riflessione sui fondamenti irrazionalistici della vita e della ragione come

“decadenza”, sono all’origine di quel relativismo conoscitivo e di quel pensiero

debole che in buona parte caratterizza ancora la cultura contemporanea1.

L’opera migliore che descrive e analizza in modo approfondito questa stagione del

pensiero filosofico rimane, a giudizio di chi scrive, il classico Da Hegel a Nietzsche

di K. Lowith, pubblicato per la prima volta nel 1941, alle cui pagine mi sono

largamente ispirato nello stendere questi appunti2.

Ragione assoluta e dialettica in Hegel

Per capire il ruolo determinante che la Ragione e la dialettica svolgono nel sistema

filosofico di Hegel, occorre brevemente richiamarsi alla gnoseologia kantiana, che

può essere sinteticamente definita come una “filosofia del limite”: l’intelletto umano

non può mai conoscere l’ essenza delle cose (il noumeno), preclusa alle sue capacità,

ma soltanto l’aspetto fenomenico della realtà: risulta pertanto infondata la possibilità

di costruire una metafisica come scienza rigorosa.

Il punto di partenza di Hegel è al contrario la piena identità di pensiero ed essere,

tanto da affermare ripetutamente che il pensiero è pensiero della realtà, ed è assurdo

Per un quadro complessivo del cosiddetto pensiero “debole” e “postmoderno” del Novecento, si può vedere la recente

e pregevole monografia di G. Chiurazzi, Il postmoderno, Bruno Mondatori, Milano, 2002, con antologia di testi.

1

2

K. Lowith, Da Hegel a Nietzsche. La frattura rivoluzionaria nel pensiero del secolo XIX secolo, Einaudi, Torino, 2000

1

domandarsi se noi possiamo conoscere l’essenza della cose3. Anzi egli critica

recisamente la pretesa kantiana di voler esaminare il valore della facoltà conoscitiva

prima di procedere a conoscere direttamente, pretesa simile a chi volesse imparare a

nuotare prima di arrischiarsi nell’acqua4.

Hegel ritiene addirittura che il pensiero umano si configuri come Ragione Assoluta

che può conoscere ed identificarsi con il senso ultimo della realtà, denominato a

diverso titolo come l’Assoluto, l’Idea, lo Spirito, Dio: tutte espressioni che rimandano

alla concezione panteistica e immanentistica tipica del suo sistema filosofico, ossia a

quella concezione secondo cui Dio non è altro dal mondo, non è trascendente, ma è

immanente al mondo e si manifesta in esso. Detto in altri termini , Dio e mondo

coincidono, in quanto il mondo (= il finito) non è altro che la manifestazione e la

realizzazione di Dio ( = l’infinito).

In questi termini la filosofia di Hegel potrebbe sembrare una semplice riproposizione

del pantesismo di Spinoza. In realtà la differenza tra i due sistemi è notevole: mentre

l’Assoluto di Spinoza è una Sostanza statica che coincide con la Natura, l’Assoluto di

Hegel si identifica con un Soggetto spirituale in divenire, di cui tutto ciò che esiste

non è che “momento” o “tappa” di realizzazione. Pertanto per Hegel l’Assoluto (a

differenza della “Sostanza” di Spinoza) è soprattutto “Soggetto”, cioè non qualcosa di

immutabile e di già dato, ma un Processo di auto-produzione che soltanto alla fine,

nelle attività più alte dell’uomo (arte, religione, filosofia), giunge a rivelarsi per ciò

che è veramente5.

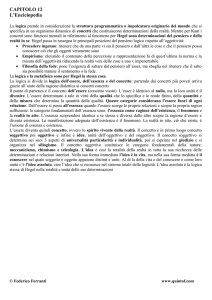

Lo strumento per comprendere questo Assoluto, che si configura sostanzialmente

come divenire, è la dialettica, vero motore della filosofia di Hegel : essa possiede nel

suo sistema sia una valenza ontologica, in quanto esprime la legge di sviluppo della

realtà, sia una valenza logica, in quanto esprime la legge di comprensione della

realtà6.

La dialettica hegeliana è caratterizzata da un processo dal ritmo triadico, i cui tre

momenti sono chiamati rispettivamente astratto o intellettuale, dialettico o negativo –

razionale, speculativo o positivo – razionale.

Spesso Hegel sottolinea la superiorità della metafisica antica, la quale esprimeva l’adeguazione tra pensiero e realtà,

rispetto alla “filosofia critica”, la quale concepisce il pensiero come soggettivo, come un mezzo fra noi e le cose, che

chiude il soggetto in se stesso e lo esclude dalla realtà. Cfr. per esempio G. F. W. Hegel, Enciclopedia delle scienze

filosofiche in compendio (a cura di V. Cicero), Rusconi, Milano, 1996, par. 28.

4

Cfr. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, cit., par. 10.

In realtà questo giudizio di Hegel è discutibile. Il vero problema di Kant non è quello di chiedersi se la ragione come

facoltà conoscitiva abbia valore, ma sapere se un certo tipo di conoscenza, e precisamente la metafisica, abbia valore e

sia criticamente fondata. Cfr. su questo le giuste osservazioni di S. Vanni Rovighi, Filosofia della conoscenza, Esd,

Bologna, 2007 (ed. originale Morcelliana, Brescia, 1963), p. 207.

5

In questo senso va letto il celebre passo della Prefazione alla Fenomenologia della Spirito: “Il vero è l’intiero. Ma

l’intiero è soltanto l’essenza che si completa mediante il suo sviluppo. Dell’Assoluto devesi dire che esso è

essenzialmente Risultato, che solo alla fine è ciò che è in verita” (G. F. W. Hegel, Fenomenologia dello spirito, trad.

italiana di E. de Negri, La Nuova Italia, Firenze, 1960, vol. I, p. 15).

3

Al proposito si esprime bene Severino: “L’idealismo hegeliano […] mostra come la “dialettica” non sia

semplicemente un carattere dell’ epistéme, ma sia il carattere fondamentale del contenuto dell’ epsitéme: la dialettica è

innanzitutto l’Assoluto stesso, lo sviluppo stesso dell’Idea” (E. Severino, La filosofia moderna, Bur, milano, 1991, p.

234).

6

2

Ecco i fondamentali §80 -81 dell’ Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio

dove Hegel ha con maggior chiarezza illustrato i principi della dialettica:

“ §80 a) Il pensiero come intelletto si ferma alla determinazione fissa e alla sua diversità da altre

determinatezze. Una tale astrazione limitata vale per l’intelletto come sussistente ed essente per sé.

[…]

§81 b) Il momento dialettico è il superarsi proprio di tali determinazioni finite e il loro passare nelle

determinazioni opposte. […]

La dialettica invece è questo immanente oltrepassare, in cui l’unilateralità e la limitatezza delle

determinazioni dell’intelletto si espone per quello che è, cioè come la loro negazione. Ogni finito è

il superare se stesso. La dialettica è quindi l’anima motrice del procedere scientifico ed è il principio

mediante il quale soltanto il contenuto della scienza acquista un nesso immanente o una necessità,

così come in esso in generale si trova la vera elevazione, non estrinseca, al di là del finito.

c) L’elemento speculativo o positivamente razionale coglie l’unità delle determinazioni nella loro

contrapposizione, l’elemento affermativo che è contenuto nella loro risoluzione e nel loro passare in

altro.

1) La dialettica ha un risultato positivo, perché ha un contenuto determinato, o perché il suo

risultato veramente non è il nulla vuoto, astratto, ma la negazione di certe determinazioni che sono

contenute nel risultato proprio perché questo non è un nulla immediato, ma un risultato.

2) Quest’elemento razionale perciò, per quanto sia un elemento pensato, è anche astratto, ma è al

tempo stesso anche un concreto, perché non è unità semplice, formale, ma unità di determinazioni

distinte. La filosofia quindi non ha per nulla a che fare con semplici astrazioni o con nozioni

formali, ma soltanto con nozioni concrete”.7

In sintesi, i tre momenti della dialettica esposti in questo denso testo hegeliano

possono essere così riassunti:

a) Un momento di affermazione in cui la realtà viene colta dall’intelletto nella

molteplicità delle sue determinazioni statiche e separate le una dalle altre, in base al

principio di identità e di non contraddizione (per es. l’idea del “vendere”, pensata

astrattamente priva di relazioni).

b) Un momento di negazione in cui le determinazioni astratte sono negate nella loro

unilateralità per essere messe in relazione con le determinazioni opposte (per es. il

concetto del “vendere” se sciolto dalla sua astratta rigidezza viene relazionato con

quello del “comprare”).

c) Un momento di ri – affermazione in cui si coglie l’unità delle opposte

determinazioni, le quali vengono ricomprese e sintetizzate in una realtà superiore (per

es. l’idea di “mercato” che insieme supera e ricomprende in sé la concretezza del

“vendere” e del “comprare”).

Su questo procedimento dialettico sono necessarie alcune precisazioni:

7

G. F. W. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, a cura di V. Verra, Utet, Torino, 1981.

3

1) Il termine tecnico usato Hegel per indicare il “superamento” con cui l’antitesi

risolve nella sintesi è quello di Aufhebung, che nella lingua tedesca contiene sia l’idea

di “cessare”, “mettere fine” (Auf) sia quella di “conservare”, “ritenere” (heben).

Il termine tedesco, di per sé intraducibile, può essere reso pertanto con l’idea di un

togliere-nel-conservare , un processo con cui i due momenti della tesi dell’antitesi

sono negati nella loro rigida astrattezza per essere conservati in una sintesi ulteriore.

2) Hegel distingue accuratamente tra intelletto (Verstand) e ragione (Vernunft): il

primo indica un modo di pensare “statico” e “astratto” che, attenendosi al principio di

identità e di non contraddizione, “immobilizza” gli enti nelle loro determinazioni

rigide e reciprocamente escludentesi. Il secondo indica il processo che mette in

relazione e “fluidifica” la fissità delle determinazioni intellettuali nella concretezza

vivente della ricomposizione sintetica. Detto in altri termini, mentre l’intelletto è l’

organo del finito, la ragione è l’organo dell’infinito, ossia lo strumento con cui il

momento finito, parziale, astratto viene ricompreso nell’infinito.

3) Il vero motore propulsivo di tutta la dialettica hegeliana è il momento della

negazione, della contraddizione che funge da pungolo per oltrepassare l’isolamento

delle determinazioni astratte e risolverle in una sintesi superiore. La centralità del

momento negativo era già riconosciuto da Hegel nella Fenomenologia dello Spirito8

dove veniva chiamato “il travaglio del negativo”. In un altro scritto del periodo jenese

precedente alla Fenomenologia, intitolato Fede e sapere (1802)9, Hegel paragona

addirittura il procedimento dialettico ad un “Venerdì santo speculativo”: la filosofia

per giungere alla verità non può non passare attraverso la negazione e la

contraddizione, così come Cristo ha dovuto morire per ricongiungersi col Padre.

Il Mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer:

a) Gnoseologia kantiana e volontà come noumeno

Nella prefazione alla prima edizione del Mondo come volontà e rappresentazione10,

Schopenhauer segnala il fondamentale debito intellettuale che il proprio libro deve a

8

Ricordo che in questa fondamentale opera del 1807 si racconta la storia romanzata della coscienza che, a partire dalle

sue prime manifestazioni sensibili, giunge attraverso scissioni e lacerazioni che si esprimono in diverse figure a

riconoscersi come Spirito Assoluto. La vitalità di quest’opera è attestata anche dalle letture e interpretazioni che ne sono

state nel Novecento ad opera di intellettuali francesi di provenienza marxista ed esistenzialista, come A. Kojève, J.

Hyppolite, J. Wahl.

9

La traduzione italiana di questo scritto si trova in G. F. W. Hegel, Primi scritti critici, a cura di R. Bodei, Milano,

Mursia, 1981.

10

Ricordo che il Mondo come volontà e rappresentazione ebbe tre edizioni in un arco di tempo di quarant’anni: la

prima è datata 1819, la seconda è del 1844 e comprende, oltre ai 4 libri originari e l’appendice sulla filosofia di Kant, un

secondo volume di Supplementi, la terza è del 1859. Soltanto quest’ultima edizione, insieme ai Parerga e

Paralipomena, usciti otto anni prima, decreterà la fama, in gran parte postuma, dell’autore

4

Kant, a Platone, e alla parte “filosofica” degli antichi testi indiani Veda, noti col nome

di Upanisad.

Lasciando per il momento da parte il riferimento alla filosofia indiana, sulla quale in

passato si è esercitata anche troppo la critica11, risulta utile approfondire il peso

teorico dei due classici della metafisica occidentale citati da Schopenhauer.

A Kant, in modo particolare, si deve l’impianto soggettivistico e trascendentalistico

della gnoseologia del Mondo come emerge dalla prima celeberrima affermazione

dell’opera:

“<Il mondo è mia rappresentazione>: ecco una verità valida per ogni essere vivente e pensante,

benché l’uomo cosciente possa averne coscienza astratta e riflessa. E quando l’uomo abbia di fato

tale coscienza, lo spirito filosofico è entrato in lui”.12

Tutto ciò che esiste per la conoscenza è pertanto rappresentazione, cioè oggetto in

rapporto al soggetto, e questa distinzione è fondante, radicale, intrascendibile: non si

può dare oggetto senza soggetto, così come soggetto senza oggetto, essendo queste

due metà della rappresentazione strutturalmente in relazione l’una con l’altra

La relazione tra soggetto e oggetto è talmente inscindibile da essere anteriore alla

stesse legge di causalità, che esercita il suo legittimo dominio soltanto tra oggetto e

oggetto: l’aver posto la relazione di causa ed effetto tra soggetto e oggetto è la radice

dell’errore comune e speculare sia del realismo (che pone l’oggetto come causa e il

soggetto come effetto) che dell’idealismo (in particolare quello di Fichte, con cui

Schopenhauer polemizza duramente, che pone il soggetto come causa e l’oggetto

come effetto).

Tutti gli oggetti conosciuti dal soggetto (ossia tutte le rappresentazione) hanno la

caratteristica comune di essere collocati in uno spazio, in un tempo e, per l’appunto,

di essere regolati da rapporti di causa ed effetto: spazio, tempo e causalità sono

pertanto le condizioni soggettive di possibilità per conoscere gli oggetti del mondo.

In altre parole il soggetto non potrebbe conoscere nulla, non potrebbe avere

rappresentazioni, se queste non fossero collocate in uno spazio, in un tempo e in una

trama di relazioni causali.

Queste forme conoscitive universali e essenziali (spazio, tempo e causalità) hanno la

caratteristica di poter essere conosciute dal soggetto prescindendo dalla conoscenza

di qualsiasi contenuto rappresentativo, e sono pertanto denominate – con linguaggio

kantiano mantenuto da Schopenhauer – forme a priori.

L’insieme delle trame spaziali, temporali e causali viene chiamato, con

un’espressione carica di tradizione, principio di ragione13: tutto il mondo come

11

Segnalo a questo proposito il volume di I. Vecchiotti, La dottrina di Schopenhauer (nella genesi e nei suoi rapporti

con la filosofia indiana), Ubaldini, Roma, 1969, libro importante perché per primo ha criticato la sopravvalutazione

dell’ “orientalismo” nella filosofia schopenhaueriana.

Sul principio di ragione, com’è noto, Schopenhauer ha dedicato la sua prima dissertazione del 1813, la cui

conoscenza è da lui presupposta per la comprensione dell’ opera maggiore.

13

5

rappresentazione risulta pertanto “ingabbiato” da quel reticolo che è il principio di

ragione, che solo rende possibile la conoscenza degli oggetti del mondo, e il cui

contenuto è il solo che l’uomo può conoscere a priori.

Al di là di alcune differenze tecniche, risulta così evidente la dipendenza della teoria

della conoscenza di Schopenhauer da quella di Kant soprattutto nel suo risultato

ultimo: il mondo che conosciamo è soltanto fenomeno, ossia una relazioni di oggetti

per il soggetto, sorretti da rapporti spaziali temporali e causali, mentre ancora non

possiamo dire nulla sull’ essenza del mondo, quella che Kant chiama il noumeno14.

Ma la coppia fenomeno – noumeno acquisisce nel pensiero schopenhaueriano una

modifica radicale: anche a causa di quell’ “atmosfera” orientalistico-metafisica

dovuta alla citazione dei Veda, il mondo fenomenico, che nella Ragion Pura

emergeva come la realtà studiata rigorosamente dalle scienze fisico-matematiche,

tende ad assumere nel Mondo un carattere di illusione, di sogno, di mera parvenza.

Schopenhauer afferma addirittura, in conformità con quanto i poeti da Pindaro a

Schakespeare a Calderon de la Barca hanno sempre affermato, che tra la vita e il

sogno non c’è nessuna differenza essenziale, visto che anche i sogni sono retti dal

principio di ragione, e che questi possono essere distinti dalla veglia soltanto dal fatto

accidentale del risveglio:

“La vita e il sogno sono pagine di uno stesso libro. La lettura continuata è la vita reale. Ma quando

l’ora abituale della lettura (il giorno) è trascorsa, ed arriva il momento del riposo, noi continuiamo

spesso a sfogliare oziosamente il libro, aprendo a caso questa pagina o quella, senz’ordine e senza

seguito, imbattendoci ora in una pagina già letta ora in un’altra; ma il libro che leggiamo è sempre il

medesimo.”15

La conoscenza del mondo come fenomeno è ciò che caratterizza sia la conoscenza

normale, ossia quella che caratterizza la quotidianità della vita umana, sia la

conoscenza scientifica, dove il massimo rilievo viene dato ai nessi causali che

caratterizzano il principio di ragione: per questo la maggioranza delle persone non

superano mai nella loro vita questo livello fenomenico di conoscenza.

Del resto, se l’uomo fosse soltanto soggetto conoscente (“testa d’angelo alata senza

corpo”), non solo non potrebbe mai avere altro tipo di conoscenza da questa, ma non

In particolare, Schopenhauer presuppone la sua suddivisione in quattro classi del principio di ragione:

- come ratio fiendi il principio di ragion sufficiente si manifesta come necessità fisica applicata ai rapporti causali fra

oggetti naturali;

- come ratio cognoscendi, si manifesta come necessità logica applicata ai rapporti fra premesse e conseguenze dei

ragionamenti;

- come ratio essendi, si manifesta come necessità matematica applicata alle rappresentazioni di spazio e tempo

considerate separatamente dalla materia, ossia all’ambito puro della matematica;

- come ratio agendi si manifesta come necessità morale applicata alle connessioni tra un’azione e i suoi motivi.

Su queste suddivisione si veda l’ampia trattazione in A. Schopenhauer, Sulla quadruplice radice del principio di ragion

sufficiente, Rizzoli, Milano, 1995, capp. 4 – 7, pp. 68 – 210).

14

La distinzione kantiana tra fenomeno e noumeno è anzi per Schopenhauer un guadagno essenziale per il pensiero

filosofico, una verità già intravista da Cartesio, da Berkeley, e prima ancora nell’antica sapienza indiana nell’immagine

del “velo di Maja”.

15

A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Mondadori, Milano, 1989, p. 51.

6

potrebbe nemmeno presentire che possa esistere qualcosa d’altro rispetto al mondo

come rappresentazione.

Tuttavia l’uomo non è soltanto un astratto soggetto conoscente, è anche un concreto

vivente radicato nell’esistenza grazie al proprio corpo: ed è proprio la riflessione sul

corpo la chiave di volta del sistema schopenhaueriano, quella che permette di

“svelare l’enigma” e portare alla conoscenza della vera essenza del mondo.

Del corpo, infatti, noi possiamo avere una duplice conoscenza:

- una conoscenza esterna, in cui esso ci appare come un oggetto fra oggetti, una

rappresentazione che come tutte le altre è sottoposta alla legge del principio di

ragione;

- una conoscenza interna, in base alla quale il corpo è conosciuto immediatamente

come atto del volere oggettivato.

In base a questo secondo tipo di conoscenza noi avvertiamo che ogni atto della

volontà corrisponde immediatamente ad un atto fenomenico del corpo, così come

ogni impressione esercitata sul corpo corrisponde ipso facto ad un’impressione diretta

sulla volontà, a cui diamo il nome di dolore o piacere.

L’atto volitivo e l’azione del corpo non sono due stati differenti, collegati fra loro

dalla relazione di causalità, ma sono un’unica e medesima cosa: l’azione del corpo

non è che l’atto di volontà oggettivato, cioè reso visibile all’intuizione.

Tramite queste osservazioni si giunge così, al di là delle forme del principio di

ragione, e quindi di là del mondo come rappresentazione, a scoprire l’intima essenza

del corpo come oggettivazione della volontà, ed è questa una conoscenza metafisica,

capace di strappare il velo di Maja e di guardare la realtà nella sua essenza

noumenica.

Chi ha in questo modo compreso la verità sul proprio corpo, nella duplice dimensione

di rappresentazione e volontà, attraverso una riflessione analogica non farà fatica a

riconoscere nella volontà di vivere l’intima essenza di ogni cosa, dai minerali, ai

vegetali agli animali. In tutti gli oggetti della scala naturale, fino al vertice costituito

dall’uomo, si riconoscerà nella loro intima essenza un’estrinsecarsi e un oggettivarsi

di un’unica forza.

Anche l’uomo, dunque, nella sua essenza non è altro che volontà oggettivata nel suo

grado più alto: il fatto di essere dotato di intelletto e di ragione, e quindi di potere

divenire consapevole di se stesso, non lo dispensa dall’essere anch’egli parte di

quell’unica forza metafisica che, essendo eterna e incausata, si trova al di fuori dello

spazio e del tempo, al di fuori delle forme del principio di ragione e della stessa

distinzione tra soggetto e oggetto.

La volontà, l’essenza noumenica del mondo, è riconosciuta come una forza inconscia,

irrazionale, priva di fondamento, priva di scopi, in quanto vuole soltanto se stessa.

Una volontà priva di fondamento e di scopi che si configura in ultima analisi come

tensione, come continuo sforzo desiderante, il quale, finché non viene appagato,

produce dolore; e anzi proprio nella sofferenza universale si può riconoscere la cifra

7

essenziale del cosmo. Una sofferenza che, al momento di essere appagata, non genera

che una fugace soddisfazione, presto interrotta dal sentimento di noia, da cui una

delle più celebri sentenze schopenhaueriane:

“La sua vita [dell’uomo] oscilla dunque, come un pendolo, fra il dolore e la noia, che sono infatti i

suoi due costitutivi essenziali. Donde lo stranissimo fatto, che gli uomini, dopo aver ricacciato

nell’inferno dolori e supplizi non trovarono che restasse, per il cielo, niente all’infuori della noia”

(pp. 442).

Altrettanto celebre è la definitiva soluzione per uscire da questo spietato circolo di

sofferenza e noia indicato da Schopenhauer nel IV libro del Mondo: una via che,

lungi dall’accettare la soluzione del suicidio, passa per il riconoscimento della

comune sofferenza di tutti gli uomini, per l’etica della compassione, per la pratica

delle virtù ascetiche, fino a giungere alla completa negazione della volontà di vivere,

incarnata esemplarmente negli insegnamenti del nirvana buddista e nella vita dei

santi cristiani:

“Chi è giunto invece alla negazione della volontà di vivere, per quanto misera, triste, pena di

privazioni possa parere la sua condizione a chi la guarda dal di fuori, gode di una gioia interiore e di

una calma veramente celeste. […] Nulla può più angustiarlo o commuoverlo, poiché egli ha

spazzato ciascuno dei mille fili del volere che ci tengono legati alla terra”16.

Ma c’è un’altra parziale via d’uscita che permette la temporanea sospensione dal

giogo della volontà: è la via della contemplazione estetica che occupa l’intero terzo

libro del Mondo, in un trattazione che costituisce uno dei vertici dell’estetica

romantica.

b) Oltre il principio di ragione: la via estetica

Nel momento in cui l’artista produce un’opera d’arte, o il fruitore è intento a

contemplarla, avviene quel fenomeno del tutto particolare, distinto tanto dalla

conoscenza ordinaria quanto dalla conoscenza scientifica, che prende il nome di

contemplazione estetica, la quale si compone di due aspetti fondamentali in stretta

relazione fra loro, uno oggettivo e uno soggettivo.

1) Per quanto riguarda l’aspetto oggettivo, Schopenhauer afferma che nel momento di

plasmare una qualsiasi opera d’arte, l’artista produce, partendo dal materiale sensibile

che funge da indispensabile tramite, una rappresentazione, che assume tutte le

caratteristiche dell’idea platonica.

Ciò significa che nel riprodurre un paesaggio invernale, un cielo stellato o un

personaggio ambiguo, l’artista non sosterà sulle particolarità accidentali e individuali

che caratterizzano i fenomeni del mondo nella loro molteplicità, ma mirerà a

16

A. Schopenhauer, Il mondo…, cit., p. 546 – 547.

8

rappresentare il paesaggio invernale, il cielo stellato, il personaggio ambiguo, nella

loro universalità e purezza.

Questo discorso è inserito da Schopenhauer in un preciso quadro metafisico: la

volontà si oggettiva direttamente nelle idee, e indirettamente, tramite queste, nei

fenomeni dell’universo. Le idee, immediata oggettivazione della volontà, essendo

eterne, immutabili, sempre uguali a se stesse, stanno al di fuori del principio di

ragione; quest’ultimo, come reticolo spazio – temporale, agisce soltanto fra i

fenomeni, che costituiscono l’individualizzazione e la particolarizzazione delle idee17.

2) La contemplazione estetica, si diceva, oltre a quello oggettivo si costituisce anche

di un carattere soggettivo. Da questo punto di vista, Schopenhauer afferma che sia

l’artista nel momento della produzione dell’opera, sia il fruitore nel momento della

contemplazione, smettono di essere individui, assoggettati al principio di ragione e

asserviti al dominio della volontà, per divenire puri soggetti del conoscere.

Se, come si è visto, nella vita quotidiana l’intelletto umano è normalmente

sottomesso agli scopi della volontà, dalla quale esso deriva, nel momento della

contemplazione estetica questo legame si spezza, l’attività intuitiva dell’intelletto si

intensifica, e l’essere umano, come puro soggetto del conoscere, può immergersi in

un momento contemplativo al di fuori delle barriere spazio – temporali:

“Di fatto, con lo sparire della volontà dalla coscienza, viene meno anche l’individualità e, con essa,

le sue sofferenze e le sue miserie. Ecco perché io ho descritto ciò che resta, e cioè il puro soggetto

del conoscere, come l’eterno occhio del mondo”.18

Schopenhauer descrive poi in maniera assai analitica e articolata la fenomenologia

del creatore per eccellenza di opere d’arti, ossia il genio, che per la sua straordinaria

propensione nel cogliere intuitivamente le idee, si distingue in tutto il suo essere e

agire dall’uomo comune. Sono queste pagine assai famose, nelle quali è contenuta

anche l’analogia tra l’uomo di genio e il folle, che hanno contribuito a fondare uno

dei più radicati – e per molti versi oggi invecchiato – cliché dell’estetica romantica.

Ma il punto teoricamente importante, che qui si vuole sottolineare, è che qualsiasi

uomo, nel momento in cui diviene fruitore pienamente partecipe dell’opera d’arte,

deve mettersi in una disposizione d’animo simile a quella del genio; tutti gli uomini,

dunque, hanno potenzialmente una pur minima capacità geniale, che permette loro di

oltrepassare il principio di ragione e di contemplare le idee.

Si può dire che il genio, rispetto all’uomo comune, ha il semplice vantaggio di

possedere questa facoltà intuitivo – contemplativa in grado più elevato e in modo più

continuo, anche se nella sua essenza essa rimane sempre la stessa.

“Il modello metafisico offerto da Schopenhauer somiglia quindi a una piramide o a un triangolo: al vertice la volontà;

vicino ad essa, come sue prime oggettivazioni, le idee platoniche […] funzionanti come modelli delle successive e

ultime oggettivazioni; le quali, come copie, stanno alla base, e sono rappresentate sia dagli oggetti sia dai sentimenti”

(F. Restaino, Storia dell’estetica moderna, Utet, Torino, 1991, p. 162).

17

18

Schopenhauer, Supplementi al libro terzo, cap. 30, in Il mondo…, cit., p. 1223.

9

Del resto, nella creazione dell’opera da parte del genio, occorre distinguere, secondo

Schopenhauer, il momento dell’intuizione ideale, dove l’individuo si trasforma in

puro soggetto del conoscere, dal momento esecutivo, che consiste in una traduzione

di carattere tecnico – pratico della contemplazione effettuata.

Grazie a quest’ultimo momento esecutivo, è possibile effettuare una classificazione

del sistema delle arti, sul quale il filosofo spende, con notevole competenza e

sensibilità estetica, e non trascurabili forzature, molte pagine del terzo libro del

Mondo.

Essendo le idee, come si è detto, immediata oggettivazione della volontà, ogni arte

nella sua essenza ha il compito di rappresentare una determinata classe di idee, che

rappresentano a loro volta diversi gradi di manifestazioni della volontà.

Così, in un senso rigorosamente gerarchico, spetta all’architettura rappresentare i

gradi di oggettivazione più bassi della volontà, come l’idea di gravità, solidità,

durezza; all’arte idraulica dei giardini e delle fontane il compito di rappresentare la

fluidità e la mobilità del regno vegetale; alla pittura e alla scultura competono sia

l’idea degli animali non razionali che l’idea di uomo, la cui essenza viene espressa

con maggior precisione e aderenza dalla poesia.

Come si vede, in questa scala gerarchica è assente la musica, perché per la sua natura

del tutto peculiare, essa assume un’originale posizione metafisica nel sistema di

Schopenhauer, una posizione eccedente rispetto alle altri arti, grazie alla quale essa si

ritrova in qualche modo accanto alle idee nella sua funzione di oggettivare l’essenza

del mondo.

Pensiero soggettivo e stadi dell’esistenza in Kierkegaard

La decisa avversione di Kierkegaard per la filosofia di Hegel è determinata

sostanzialmente dal suo rifiuto di ogni sistema metafisico: per il pensatore danese la

verità non può essere “oggettivata” all’interno di un sistema filosofico compiuto, non

può essere illustrata con una serie di formule astratte e universali, come la dialettica

triadica di Hegel.

Al contrario la verità può essere trovata e comunicata soltanto in una ragione

incarnata, cioè nell’esperienza del singolo, che vive un’esistenza individuale, finita,

limitata in un tempo e in uno spazio.

A questo proposito è ricorrente negli scritti di Kierkegaard la distinzione tra pensiero

oggettivo e pensiero soggettivo: il pensiero oggettivo, di cui l’idealismo hegeliano è

la massima espressione, riduce l’individuo a categorie generali e indeterminate (per

esempio la specie universale “uomo”), rinnegando la concretezza e la specificità della

vita del singolo.

Il pensiero soggettivo è invece quello che si incarna in una comunicazione di

esistenza e non si interessa di giungere a verità universali e definitive, perché è

consapevole che la verità può avere soltanto la forma della “soggettvità” e dell’

“interiorità”. Lo stesso Kierkegaard non si è mai definito un filosofo, ma uno scrittore

10

e un “pensatore soggettivo”, volto prima di tutto a scandagliare e a comprendere se

stesso nella propria esistenza19.

Nell’ampia produzione kierkegaardiana uno dei passi dove con più forza è affermata

la verità della riflessione soggettiva si trova nella Postilla non scientifica alle Briciole

di filosofia:

“La riflessione soggettiva si svolge all’interno verso la soggettività e in questa interiorizzazione

vuol essere la riflessione della verità […].

La speculazione moderna ha fatto di tutto perché l’individuo possa oggettivamente uscire da se

stesso, ma questa non è una cosa realizzabile: l’esistenza impedisce. E se oggi i filosofi non fossero

quegli scribacchini che sono a servizio dell’affaccendarsi di un pensiero fantastico, questa

speculazione avrebbe già visto che l’unica interpretazione pratica della sua ricerca è il suicidio. Ma

la speculazione moderna scribacchina si occupa poco della passione; eppure per un esistente la

passione è precisamente il culmine dell’esistenza e noi, è chiaro, siamo esistenti. Nella passione il

soggetto esistente è infinitizzato nell’eternità della fantasia, eppure nello stesso tempo egli è in se

stesso determinato al massimo. Quell’identità di Io = Io20 non è l’identità di finito e Infinito, perché

né l’uno né l’altro è reale: è un incontro fantastico nelle nuvole, un amplesso sterile, e la relazione

di questo io singolo a questo vuoto miraggio non è mai indicata.

Ogni conoscere essenziale riguarda l’esistenza, ovvero soltanto il conoscere che ha un rapporto

essenziale all’esistenza è conoscere essenziale. […] Che il conoscere essenziale si rapporti

essenzialmente all’esistenza non significa quell’identità astratta sopraindicata fra pensiero ed essere,

né oggettivamente che la conoscenza si rapporti a qualcosa di esistente come al suo oggetto; ma

vuol dire che la conoscenza si rapporta al conoscente ch’è essenzialmente un esistente, e che perciò

ogni conoscere essenziale essenzialmente si rapporta all’esistenza e all’esistere”. 21

In questo senso il pensatore soggettivo deve dotarsi di categorie specifiche per

comprendere adeguatamente il fenomeno dell’esistenza: tra queste hanno

fondamentale importanza quelle di possibilità, scelta, decisione, angoscia.

La vita di ogni individuo, infatti, si concretizza e prende forma in una serie di scelte

possibili, con cui ognuno decide quale tipo di esistenza interpretare; il sentimento del

possibile di fronte alle infinite alternative e al rischio che ogni uomo deve affrontare è

chiamato da Kierkegaard “sentimento dell’angoscia”, distinto in quanto tale dalla

paura, che indica lo smarrimento di fronte ad un pericolo preciso e determinato.

La drammaticità della scelta è dovuta al fatto che tra le varie esistenze in gioco non

c’è possibilità di mediazione, non trova posto l’ Aufhebung hegeliano, ma ogni

decisione esclude automaticamente tutte le altre. Nella decisione della vita da

assumere non vale la logica conciliatrice dell’ et – et, ma la logica dell’esclusione

dell’ aut – aut, con tutto il suo drammatico fardello esistenziale.

Ed è forse proprio per meglio descrivere dall’interno la singolarità di ogni stadio

esistenziale che Kierkegaard ha deciso di adottare, per gran parte delle sue opere, una

E’ noto l’imprescindibile influsso che il pensiero di Kierkegaard ha avuto nella filosofia e nella teologia di stampo

esistenzialista del Novecento: basti pensare a due opere del 1919 come l’ Epistola ai Romani di K. Barth, e la

Psicologia delle visioni del mondo di K. Jaspers, dove i concetti di “esistenza”, “singolo”, “angoscia”, “possibilità”

giocano un ruolo fondamentale.

20

Allusione al pensiero di Fichte e all’idealismo in generale.

21

S. Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia, Bologna, Zanichelli, 1962, vol. II, pp. 8 –

15.

19

11

forma di comunicazione indiretta, celandosi dietro uno pseudonimo chiamato ad

incarnare, di volta in volta, una possibile forma di vita22.

Negli scritti che compongono il ciclo di Enten – eller 23 due sono in particolare gli

stadi dell’esistenza esaminati: la vita estetica e la vita etica.

1) La vita estetica è quella in cui l’uomo propriamente non compie nessuna scelta, ma

si rifugia nel piacere momentaneo, nell’effimero, nell’ebbrezza e nella continua

ricerca di novità.

Questo stadio dell’esistenza è rappresentato emblematicamente dal Don Giovanni di

Mozart e da Johannes il seduttore, protagonista del Diario del seduttore, uno degli

scritti letterari più famosi di Kierkegaard.

La conclusione di questa forma di vita, nella sua reiterata dispersione in ogni attimo,

non può però che essere la noia, la disperazione per l’assenza di una propria identità,

e, in ultima analisi, il fallimento esistenziale.

2) La vita etica è quella in cui l’uomo sceglie di prendere le proprie responsabilità, e

di assumere un compito al quale rimanere fedele. Questo stadio è rappresentato da

Kierkegaard nella figura letteraria di Wilhelm, giudice e marito.

E’ questa la fase in cui l’individuo, invece di disperdere se stesso nella continua

ricerca della novità, accetta di sottomettersi ad un modello universale di

comportamento, implicante una scelta di “normalità” (emblema di questo stadio è la

vita matrimoniale).

Il rischio di questo stadio esistenziale è che l’individuo, nell’ambito della “generalità”

della vita etica e nella ritualità dei comportamenti, non riesca a trovare la propria

“singolarità” più autentica e genuina.

In effetti per Kierkegaard esiste un altro stadio esistenziale, radicalmente distinto

dalla vita etica, in cui l’uomo, liberandosi dall’angoscia e dalla disperazione, può

ritrovare pienamente se stesso: si tratta della vita religiosa, illustrata nella bellissima

opera Timore e tremore, scritta sotto le pseudonimo di Johannes de Silentio24.

La vastissima produzione kierkegaardiana può essere divisa in tre tipologie: le opere della “comunicazione indiretta”,

scritte sotto pseudonimo (fra cui spicca il ciclo Aut- aut), le opere della “comunicazione diretta”, pubblicate con il suo

vero nome (si tratta soprattutto dei cicli dei Discorsi edificanti) e le numerose pagine del suo Diario (l’edizione italiana

è curata da C. Fabro, 12 vol., Morcelliana, Brescia, 1980 – 83).

23

Ricordo che quest’opera è composta da un ciclo di scritti curati, nella finzione letteraria, dallo pseudonimo Victor

Eremita ed è strutturata in due parti, le carte di “A” e le carte di “B”. La prima parte contiene una serie di saggi volti ad

illustrare la vita estetica (tra cui Gli stadi erotici immediati, ovvero il musicale – erotico, sulla figura del Don Giovanni

di Mozart, e il celebre Diario di un seduttore), mentre la seconda parte contiene gli scritti che difendono l’ideale etico di

vita (tra cui l’importante lettera del giudice Wilhelm intitolata L’equilibrio tra l’estetico e l’etico nell’elaborazione

della personalità).

La traduzione italiana integrale, che mantiene nel titolo l’originale danese Enten –eller (ossia Aut- aut), a cura di A.

Cortese, è stata pubblicata da Adelphi, Milano, 5 voll., 1978 – 1989.

22

Di quest’opera, un vero capolavoro di profondità filosofica e di felicità letteraria, mi permetto di consigliare la lettura

integrale; la traduzione italiana più recente, facilmente reperibile, è la seguente: S. Kierkegaard, Timore e tremore, Bur,

Milano, 1998

24

12

3) Quest’ultimo stadio è inteso come ideale in cui l’individuo rifiuta l’universalità e

l’astrazione che lo accomunano agli altri, per abbracciare la fede e presentarsi come

singolo con dedizione totale e incondizionata davanti a Dio.

Lungi dal ridursi alle tranquillizzanti verità dell’etica e della ragione, lo stadio

religioso è caratterizzato dalle categorie dello scandalo e del paradosso, perché

comporta la totale accettazione di verità che (almeno apparentemente) appaiono come

scandalose per la ragione: per esempio l’idea che, in Gesù, Dio si fa uomo come noi

per essere vilipeso, condannato e ucciso in croce.

L’emblema di questo stadio è rappresentato da Abramo che, in spregio a qualsiasi

morale umana, decide di sacrificare il figlio Isacco sul monte Moria, in obbedienza a

un comandamento divino. All’ultimo istante Dio impedisce la morte di Isacco e

premia Abramo, ma ciò non toglie che la sua scelta sia stata terribile e, dal punto di

vista dell’etica, immorale.

Per questo Kierkegaard sottolinea che, con la sua fede, Abramo ha compiuto un salto

radicale che lo porta a varcare i confini della sfera morale:

“Abramo ha varcato i confini di tutta la sfera morale. Il suo télos è più in alto, la di sopra dell’etica;

in vista di questo télos egli sospende la morale. Poiché vorrei sapere come è possibile ricondurre la

sua azione al Generale, e se possibile scoprire, fra la sua condotta e il Generale, un rapporto

qualsiasi che non sia quello di aver oltrepassato quest’ultimo. Egli non agisce per salvare un popolo,

né per difendere l’idea dello stato, né per placare gli irritati. […] così mente l’eroe tragico è grande

per la sua virtù morale, Abramo lo è per una virtù affatto personale. Nella sua vita la morale non

trova espressione più elevata di questa: il padre deve amare suo figlio. Se nella condotta di Abramo

vi fosse traccia del Generale, ciò sarebbe concentrato in Isacco e come nascosto nei suoi fianchi, e

griderebbe allora per bocca sua: “Non lo fare, tu distruggi tutto!”.

Perché dunque Abramo lo fa? Per volontà di Dio, come anche, in modo assolutamente identico, per

volontà propria. Egli lo fa per volontà di dio, perché Dio esige questa prova dalla sua fede, e per

volontà propria, per poterla fornire, quella prova”.25

Irrazionalismo dionisiaco e ragione come decadenza in Nietzsche

Sul tema del definitivo tramonto della ragione e del fondo irrazionalistico della vita,

nella vasta e articolata opera di Nietzsche, vale la pena di riferirsi qui al suo primo

libro, La nascita della tragedia dallo spirito della musica del 1872.

S. Kierkegaard, Timore e tremore, Milano, Edizioni di comunità, 1963, pp. 102 – 103.

Un’osservazione critica: siamo sicuri che il mondo della legge morale universale e la testimonianza di fede del singolo

siano per forza in contrapposizione fra loro? Maritain obietta che anche il gesto di Abramo è massimamente un gesto

etico, perché obbedisce al comandamento supremo dell’uomo spirituale, quello di accettare il volere di Dio: “Il grande

errore di Kierkegaard, in mezzo alle sue grani intuizioni, è stato quello di separare e di opporre, come se fossero

eterogenei, il mondo della generalità, o della legge universale, e quello della testimonianza unica, ingiustificabile

davanti alla ragione dell’uomo, resa dal “cavaliere della fede”. Allora doveva sacrificare l’etica o almeno “sospenderla”.

In realtà questi due mondi sono in continuità, fanno entrambi parte dell’universo dell’etica […]. Abramo, colpito

proprio nel cuore dall’ordine personale di Dio e lacerato dalla contraddizione, aveva ancora una legge universale, e la

prima di tutte: Tu adorerai Iddio incomprensibile, e gli obbedirai; e Abramo sapeva oscuramente, non dai trattati di

teologia morale, ma dall’istinto dello Spirito Santo, che l’omicidio di suo figlio sfuggiva alle legge che proibiva il

delitto, perché gli era comandato dal Signore della vita” (J. Maritain, Breve trattato dell’esistenza e dell’esistente,

Morcelliana, Brescia, 1965, pp. 47 – 48).

25

13

Quest’opera contiene un’ipotesi interpretativa radicalmente nuova dell’intera civiltà

greca: se nell’immagine tradizionale, formatasi nel classicismo tra Sette e Ottocento,

l’arte greca è armonia, serenità, perfezione formale, Nietzsche rileva che sotto la

perfezione formale della tragedia ribolle un mondo vitale, oscuro, impetuoso,

istintuale, violento, “barbarico”, che è la fonte e il sentimento stesso dell’arte.

Se simbolo dell’equilibrio e dell’armonia è il dio Apollo, simbolo del caos di forze è

Dioniso (il Bacco dei romani), dio dell’ebbrezza, della vitalità scatenata che non

conosce né limiti né forme determinate; e in questa dialettica tra spirito apollineo e

spirito dionisiaco consiste l’essenza più caratteristica del genio greco.

Lo spirito del “dionisiaco” si esprime soprattutto nella musica, che grazie alla potenza

evocativa del suono esprime rapimento, trasporto, ricongiungimento con le forze

primordiali e caotiche della natura26. Nella danza ebbra dei devoti di Dioniso le

differenze si confondono, si annulla la distinzione tra individuo e mondo, e si rivela

l’essenza della realtà come processo eterno di distruzione e di rinascita.

L’apollineo, invece, che esprime un momento più tardo e derivato dello spirito greco,

si configura come principio di ordine che definisce, plasma e delimita la forza vitale

in entità distinte, e trova la sua massima espressione nella scultura.

Nella tragedia classica, che nel V secolo a. C. raggiunge la sua massima espressione,

Nietzsche vede incarnata la sintesi di apollineo e dionisiaco, l’incarnazione apollinea

di sentimenti e impressioni dionisiache27.

Così Nietzsche descrive l’essenza della tragedia all’inizio del suo libro:

“Avremo acquisito molto per la scienza estetica, quando saremo giunti non soltanto alla

comprensione logica, ma anche alla sicurezza immediata dell’intuizione che lo sviluppo dell’arte è

legato alla duplicità dell’apollineo e del dionisiaco, similmente a come la generazione dipende dalla

dualità dei sessi, attraverso una continua lotta e una riconciliazione che avviene solo

periodicamente. Questi nomi lo prendiamo a prestito dai Greci, che rendono percepibili a chi

capisce le profonde dottrine occulte della loro visione dell’arte non certo medianti concetti, bensì

mediante le forme incisivamente chiare del loro mondo di dei. Alle loro due divinità artistiche,

Apollo e Dioniso, si riallaccia la nostra conoscenza del fatto che nel mondo greco esiste un enorme

contrasto, per origini e per fini, tra l’arte dello scultore, l’apollinea, e l’arte non figurativa della

musica, quello di Dioniso: i due impulsi così diversi procedono l’uno accanto all’altro, per lo più in

aperto dissidio fra loro e con un’eccitazione reciproca a frutti sempre nuovi e più robusti, per

perpetuare in essi la lotta di quell’antitesi, che il comune termine “arte” solo apparentemente supera,

finché da ultimo, per un miracoloso atto metafisico della “volontà” ellenica, appaiono accoppiati

E’ notissima l’iniziale infatuazione di Nietzsche per la musica di Wagner, il grande operista fautore dell’idea del Wort

- Ton – Drama, l’ opera d’arte totale in cui parole, musica e azione teatrale venivano fusi in una originale

rappresentazione artistica. Il complesso rapporto fra i due giunse alla rottura quando il misticismo cristiano del Parsifal

(1881) indusse il filosofo a considerare Wagner un borghese cristianizzato e conformista.

27

Riprendendo un’opinione di Aristotele, Nietzsche afferma che il nucleo originale da cui si sviluppò il genere tragico

fu il ditirambo, una forma di poesia lirica intonata in onore di Dioniso da un coro con accompagnamento di flauti. La

tragedia. Etimologicamente, è “canto dei capri” (tràgos, “capro”; odé, “canto”): infatti, i componenti del coro

ditirambico erano travestiti da satiri (metà uomini e metà capri, come Sileno), come a rappresentare un’umanità ancora

non completamente distinta dalla vita primordiale e dalla natura.

26

14

l’un l’altro e in questo accoppiamento producono finalmente l’opera d’arte altrettanto dionisiaca che

apollinea della tragedia antica”.28

L’originalità filosofica di questa interpretazione della civiltà greca consiste nel

rilevare che la vita umana, nella sua essenza, non è ordine e razionalità, ma

manifestazione violenta, crudele, irrazionale di forze prive di senso. L’individuo si

trova in balia di un dolore primordiale e inspiegabile, nasce, soffre, muore, senza

capire perché29. Il genio greco ha dunque visto il fondo irrazionale e doloroso del

cosmo e l’ha trasfigurato in arte.

Ma l’equilibrio raggiunto dalla tragedia era un miracolo destinato a non durare: a

partire da Euripide (480 – 406 a. C), terzo grande tragico dopo Eschilo e Sofocle, la

tragedia cominciò a somigliare sempre più ad un dramma realistico, in cui il pubblico

non si accontentava più di rivivere emotivamente la sintesi di apollineo e dionisiaco,

ma voleva capire e pretendeva una spiegazione razionale30.

Ecco allora la diagnosi nietzschiana: il razionalismo non è che il sintomo di una

decadenza, che fugge dal misero doloroso dell’esistenza, rifiuta la saggezza tragica,

vuole capire e spiegare ciò che non può essere né capito né spiegato, ma solo

rivissuto nell’arte. Il principale responsabile di questa decadenza è Socrate, il filosofo

che vuole spiegare la realtà, che all’impulso artistico contrappone l’analisi dialettica,

all’estetica la teoria, all’arte la scienza, fino a giungere a Platone, il suo maggior

discepolo, che recependo la lezioni del maestro compie l’ultimo passo di condannare

l’arte come imitazione della vera realtà.

In questo senso, l’uomo socratico, col suo razionalismo, è il padre della modernità

con tutte le sue illusioni: progresso della conoscenza, dominio sulla natura,

uguaglianza delle intelligenze e dei diritti.

Così pure, manifestazione di decadenza e di degenerazione dallo spirito tragico dei

greci è la religione cristiana: espressione dell’uomo malato, travolto dal risentimento

nei confronti degli uomini più forti e nobili, è una religione inferiore a quella greca,

che mortifica il corpo negandogli tutti gli istinti artistici e vitali, e sottomette l’uomo

schiacciandolo in questa vita promettendo di salvarlo nell’aldilà.

Il Nietzsche della maturità ha poi compiuto con fine occhio scrutatore un’indagine

scientifica della morale31, pervenendo anche qui a diagnosi rivoluzionari che si

riassumono sostanzialmente in un’affermazione: dietro i comportamenti considerati

più nobili e altruistici si celano in realtà istinti più bassi dominati dall’egoismo.

28

F. Nietzsche, La nascita della tragedia dallo spirito della musica, in Opere di F. Nietzsche, vol. III, t. 1, a cura di G.

Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1965, §1).

29

La saggezza popolare greca, osserva Nietzsche, ha compendiato questa verità nella favola del satiro (mezzo uomo e

mezzo capro) Sileno, da cui è stato allevato Dioniso. Interrogato dal re Mida su quale sarebbe la cosa migliore per gli

uomini, Sileno risponde: “Non essere nati, non essere, essere niente. Ma poiché questo è impossibile, la cosa migliore

per te è morire subito”.

30

Per questo Euripide introdusse alcune importanti innovazioni che cambiarono la natura ella tragedia. Ad esempio, la

fece precedere da un prologo in cui fin dall’inizio si spiegava agli spettatori di che cosa si sarebbe trattato. Il coro,

incarnazione dei satiri originari, finì con lo scomparire.

31

Mi riferisco qui alle opere del cosiddetto “periodo illuministico”, come Umano, troppo umano, Aurora, La gaia

scienza, pubblicate tra il 1878 e il 1882.

15

I sentimenti morali non hanno origine in un regno superiore dello spirito, ma da

impulsi inferiori, bisogni, istinti e interessi “umani, troppo umani”, come recita il

primo aforisma dell’omonima opera del 1878:

“Chimica delle idee e dei sentimenti. I problemi filosofici riprendono oggi in tutto e per tutto quasi

la stessa forma interrogativa di duemila anni fa: come può qualcosa nascere dal suo opposto, per

esempio il razionale dall’irrazionale, ciò che sente da ciò che è morto, la logica dall’illogicità, il

contemplare disinteressato dal bramoso volere, il vivere per gli altri dall’egoismo, la verità dagli

errori? […]

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno e che allo stato presente delle singole scienze può esserci

veramente dato, è una chimica delle idee e dei sentimenti morali, religiosi ed estetici, come pure di

tutte quelle emozioni che sperimentiamo in noi stessi nel grande e piccolo commercio della cultura

e della società, e persino nella solitudine: ma che avverrebbe, se questa chimica concludesse col

risultato che anche in questo campo i colori più magnifici si ottengono da materiali bassi e persino

spregevoli? Avranno voglia, molti, di seguire tali indagini? L’umanità ama scacciare dalla mente i

dubbi sull’origine e i principi: non si deve forse essere quasi disumanizzati per sentire in sé

l’inclinazione opposta?”32.

Se si tiene presente che Nietzsche è oggi uno dei filosofi più letti, studiati e più

influenti in ambito accademico, non è difficile scorgere in lui una delle radici

filosofiche di quel relativismo, di quel nichilismo e di quella concezione “debole” e

priva di fondamento della ragione, che affligge gran parte della cultura

contemporanea.

Mi piace allora concludere con un passo di R. Girard, uno dei maggiori filosofi e

antropologi viventi, che con grande coraggio intellettuale, non esita a denunciare la

pericolosità della critica nietzschiana alla tradizione giudaico – cristiana e la sua

difesa del paganesimo aristocratico. Con parole decisamente controcorrente, che non

potrebbero essere più chiare, il grande studioso francese scrive:

“Nietzsche, allo scopo di screditare la tradizione giudaico - cristiana, si sforza di mostrare che la

presa di posizione in favore delle vittime che la caratterizza si radica in un risentimento meschino.

Osservando che i primi cristiani appartenevano soprattutto alle classi inferiori, egli li accusa di

simpatizzare per le vittime allo scopo di soddisfare il loro risentimento contro il paganesimo

aristocratico. E’ la sua famosa “morale degli schiavi”.

Ecco quello che Nietzsche intende per “genealogia” del cristianesimo! Egli crede di opporsi al suo

spirito gregario, e non riconosce nelle religioni di tipo dionisiaco l’espressione suprema della follia

in ciò che ha di più brutale e di più stupido. […]

Essendo, su questo punto, cieco al mimetismo e al suo contagio, Nietzsche non vede che, lungi dal

dipendere da un pregiudizio in favore dei deboli contro i forti, la presa di posizione evangelica

deriva da una resistenza eroica al contagio violento, dalla chiaroveggenza di una piccola minoranza

che osa opporsi al gregarismo mostruoso del linciaggio dionisiaco”.33

32

33

F. Nietzsche, Umano troppo umano, vol. I, Adelphi, Milano, 1995, p. 15.

R. Girard, Vedo Satana cadere come la folgore, Adelphi, Milano, 2001, pp. 226 – 227.

16

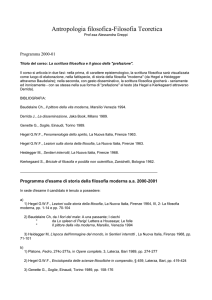

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Sul panorama complessivo della dissoluzione della ragione hegeliana nella filosofia

dell’Ottocento rimane fondamentale K. Lowith, Da Hegel a Nietzsche. La frattura

rivoluzionaria nel pensiero del secolo XIX secolo, Einaudi, Torino, 2000 (ed.

originale, 1941).

Sulla ragione in Hegel e in Schopenhauer sono assi utili i relativi capitoli dell’ottimo

volume di S. Vanni Rovighi, La filosofia della conoscenza, Esd, Bologna, 2007 (ed.

originale Morcelliana, Brescia, 1963).

Per un panorama del cosiddetto pensiero “debole” e “postmoderno” del Novecento,

che largamente risente dell’influsso di Nietzsche, si veda la recente e pregevole

monografia di G. Chiurazzi, Il postmoderno, Bruno Mondatori, Milano, 2002, con

antologia di testi.

Su Hegel: V. Verra, Introduzione a Hegel, Laterza, Roma – Bari, 1988.

Su Schopenhauer: A. Hubscher, Arthur Schopenhauer: un filosofo controcorrente,

Milano, Mursia, 1990 (si tratta della migliore monografia sull’autore disponibile in

lingua italiana).

Su Kierkegaard: G. M. Pizzuti, Invito al pensiero di Kierkegaard, Mursia, Milano,

1995; sull’influenza di Kierkegaard presso l’esistenzialismo novecentesco è stato di

recente ristampata la classica opera di C. Fabro, Dall’essere all’esistente: Hegel,

Kierkegaard, Heidegger e Jaspers, Marietti, Genova, 2004.

Su Nietszhe: M. Montanari, Che cosa ha detto Nietszhe, Adelphi, Milano, 1999; G.

Vattimo, Introduzione a Nietzsche, Laterza, Roma – Bari, 1985.

17