La prima guerra mondiale. Testo di Aldo Gianluigi Salassa

La catastrofe dell'Europa

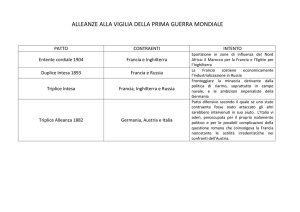

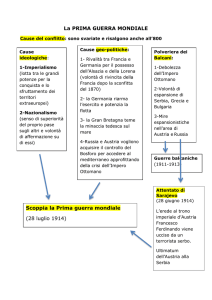

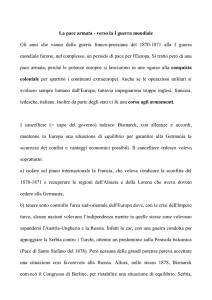

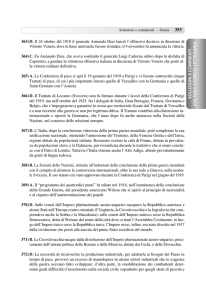

Con l'uscita di scena di Bismarck nel 1890, la Germania, rinnovata nel 1887 la Triplice alleanza con AustriaUngheria e Italia (il trattato era stato stipulato la prima volta nel 1882), si lanciò in un «assalto al potere

mondiale»; per reazione, Russia e Francia diedero vita, insieme all'Inghilterra, alla Triplice intesa (19041907). A condurre la vecchia Europa verso la catastrofe, però, contribuirono anche altri fattori: il

nazionalismo francese, ad esempio, che alimentava un sentimento di rivincita verso i Tedeschi dopo la

disfatta del 1870; l'espansionismo di Austria e Russia nei Balcani, dove l'impero turco agonizzava; la

competizione in atto per il controllo del mercato mondiale.

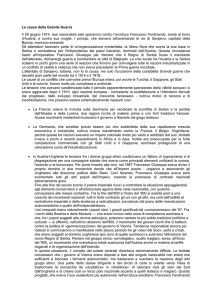

Fu la questione balcanica a fare da detonatore. La Serbia, con il sostegno della Russia, sognava di creare un

grande Stato degli slavi del Sud, comprendente i territori slavi soggetti all'Austria-Ungheria (a cominciare

dalla Bosnia-Erzegovina). Il 28 giugno 1914, a Sarajevo, un nazionalista serbo uccise l'arciduca ereditario

austriaco, Francesco Ferdinando. Ritenendola complice dell'assassinio, l'Austria-Ungheria dichiarò guerra

alla Serbia (28 luglio). Si mise allora in moto un meccanismo implacabile: la Germania dichiarò guerra alla

Russia e alla Francia (31 luglio; 3 agosto); l'Inghilterra alla Germania (4 agosto). A fianco degli imperi centrali

(Germania e Austria) si schierò anche la Turchia; l'Italia, formalmente legata a Germania e Austria,

proclamò invece la sua neutralità, motivandola con il fatto che la vecchia alleanza non aveva più valore

perché prevedeva l'intervento soltanto a scopo difensivo. In realtà, nel corso dell'età giolittiana (Giovanni

Giolitti fu ininterrottamente presidente del Consiglio dal 1903 al 1914), l'Italia aveva attenuato

l'orientamento fìlotedesco e si era avvicinata alla Francia.

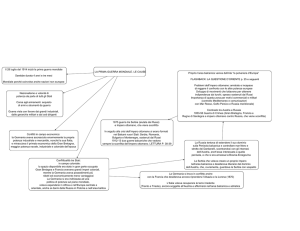

Il conflitto, nelle previsioni degli strateghi, sarebbe dovuto durare due, tre mesi al massimo. I Tedeschi

avevano elaborato il piano Schlieffen che prevedeva il rapido annientamento della Francia attraverso

l'invasione del neutrale Belgio e la successiva invasione della Russia. Ma il piano fallì: la prevista «guerra

lampo» si trasformò, dopo la prima battaglia della Marna (settembre 1914) nella quale francesi e inglesi

riuscirono a respingere i tedeschi, in un'estenuante guerra di trincea con il formarsi, lungo il fronte

occidentale, di 800 km di camminamenti scavati nel terreno, dalle Fiandre alla Svizzera. La guerra di trincea

fu imposta dall’adozione di nuove armi micidiali, come le mitragliatrici e i cannoni a tiro rapido. Altre armi

utilizzate per la prima volta, come i gas tossici (l’iprite) o i carri armati non si rivelarono altrettanto decisive;

assai più rilevanti, invece, furono i risultati ottenuti dall’aviazione, sempre più impiegata, nel corso della

guerra, come sostituto dell’artiglieria.

L'Italia entrò in guerra il 24 maggio del 1915 a fianco dell'Intesa, costringendo l'Austria ad aprire un nuovo

fronte lungo il Trentino e il fiume Isonzo. Questo fatto produsse col tempo un effetto di logoramento, che

concorse a determinare la sconfitta generale degli Austriaci.

L'anno cruciale fu il 1917. La decisione tedesca di scatenare, mediante i sommergibili, la «guerra sottomarina» a oltranza (febbraio) provocò l'intervento degli Stati Uniti (aprile), che, divenuti la più grande

potenza economica del mondo, non potevano tollerare che fosse ostacolata la «libertà dei mari», ovvero il

diritto di commerciare liberamente con l'Europa.

Viceversa, il ritiro della Russia, determinato dal tracollo dello zarismo e dalla rivoluzione bolscevica,

consentì agli austro-tedeschi di spostare truppe sul fronte italiano, che fu sfondato a Caporetto, sull'Isonzo

(ottobre 1917). Dopo aver resistito sul nuovo fronte del Piave, l'Italia lanciò una controffensiva che portò

alla vittoria finale sull'Austria (Vittorio Veneto, ottobre 1918). Il 4 novembre l'Austria firmò l'armistizio con

l'Intesa; l'11 novembre 1918 (resa della Germania) cessarono tutte le ostilità sul fronte occidentale.

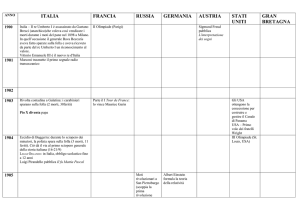

La guerra delle donne

La guerra ha un fronte interno e le donne non possono più limitarsi ad essere custodi della famiglia; ora

hanno un nuovo ruolo patriottico: lavorare in fabbrica per sostituire gli uomini. La donna non è più solo

moglie, madre, figlia: è una lavoratrice salariata e viene impiegata anche in settori che fino a quel momento

le erano preclusi, come l’industria pesante.

Se la donna può dedicarsi a mansioni tradizionalmente considerate maschili lo si deve anche al progresso

tecnologico, ai macchinari sempre più avanzati che rendono meno necessaria la forza muscolare. Peraltro,

non è soltanto la mancanza di manodopera maschile a favorire l’ingresso in fabbrica delle donne. Lo stato

di guerra, infatti, ha prodotto la sospensione di quelle garanzie sindacali che tutelano in modo specifico le

donne e riguardano, ad esempio, la durata dell’orario di lavoro. Senza più quelle limitazioni, gli industriali

trovano conveniente assumere operaie, che percepiscono, tra l’altro, salari più bassi.

Peraltro, le nuove responsabilità, il tempo trascorso fuori dalle mura domestiche, il contatto con l’ambiente

della fabbrica, stimolano anche la loro crescita politica e sindacale. Le donne si rivelano, così, assai meno

docili di quanto ci si aspettasse, addirittura meno propense dei loro compagni maschi ad accettare la

disciplina da caserma che la guerra impone alle fabbriche. Sono anche meno ricattabili dei maschi, perché

non temono di essere mandate al fronte in caso di ribellione. Così, molte manifestazioni operaie di quegli

anni, volte a ottenere pane e sussidi, sono guidate proprio dalle donne.

Il fenomeno del lavoro femminile negli anni della guerra assume proporzioni notevoli e i numeri lo

dimostrano. In Inghilterra, sono circa 800.000 le donne che entrano in fabbrica e nei servizi pubblici. In

Italia, tra il 1916 e il 1917 le donne impiegate in fabbrica passano da 80.000 a 140.000. Siamo di fronte a

una vera svolta nella storia dell’emancipazione femminile.

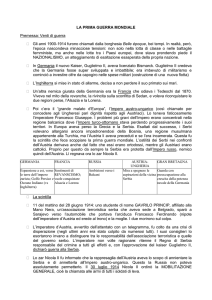

I trattati di pace di Parigi (1919)

Gli stati presenti alla Conferenza di Parigi furono trentadue, ma solo tre contarono davvero: Francia, Gran

Bretagna e Stati Uniti. L’Italia, che faceva parte delle potenze vincitrici, si accorse presto di non avere lo

stesso peso degli altri sulle decisioni finali. Gli Stati Uniti erano rappresentati dal presidente Wilson; la

Francia, la Gran Bretagna e l’Italia, rispettivamente, dai primi ministri Clémenceau, Lloyd George e Orlando.

Gli sconfitti non furono ammessi ai lavori.

Più o meno un anno prima, l’8 gennaio 1918 (a guerra non ancora finita) il presidente americano Wilson

aveva illustrato, in un celebre discorso, i fondamenti della futura pace, della quale gli Stati Uniti dovevano

essere gli arbitri. I 14 punti di Wilson, come vennero chiamati, enunciavano temi cari alla politica americana

come la libertà dei mari e del commercio mondiale, la limitazione e il controllo degli armamenti, il diritto di

autodecisione dei popoli, la costituzione di un organismo sovranazionale capace di regolare le controversie

tra gli stati (Società delle Nazioni). Inoltre, indicavano alcuni degli aggiustamenti territoriali indispensabili

per rimettere ordine in Europa, come la restituzione dell’Alsazia-Lorena alla Francia o l’indipendenza della

Polonia. Alla base di tutto c’era l’idea di una pace senza vincitori, vale a dire senza vendette nei confronti

dei perdenti.

Nell’ultimo anno di guerra, gli alleati si erano di fatto identificati con questi principi, ma al momento di

metterli in pratica alla conferenza di Parigi incontrarono notevoli difficoltà.

I cinque trattati sottoscritti a Parigi portano tutti il nome di luoghi (castelli, residenze dei reali di Francia)

situati nella periferia parigina: trattato di Versailles (28 giugno 1919); di Saint-Germain (10 settembre

1919); di Neully (27 novembre 1919); di Trianon (4 giugno 1920); di Sèvres (10 agosto 1920) Ad introdurre

i trattati è lo Statuto della Società delle Nazioni.

Il primo ad essere firmato, ed anche il più conosciuto, fu il trattato di Versailles (28 giugno 1919);

riguardava la Germania e comprendeva clausole territoriali, militari ed economiche.

Tra le clausole territoriali c’erano: la restituzione dell’Alsazia e della Lorena alla Francia; l’evacuazione del

Belgio; la cessione alla neonata Polonia della Posnania nonché di una striscia di territorio che consentiva

l’accesso al Baltico spaccando la Germania (corridoio di Danzica, dal nome della città tedesca proclamata

“città libera”); la rinuncia all’intero impero coloniale.

Tra le clausole militari: l’abolizione del servizio militare obbligatorio, l’istituzione di un esercito

professionale non superiore a centomila uomini, la limitazione e il controllo degli armamenti, la cessione

della flotta (all’Inghilterra), la rinuncia all’artiglieria pesante, all’aeronautica e ai sommergibili, la

smilitarizzazione fino a 50 km. della riva destra del Reno.

Le clausole economiche erano le cosiddette riparazioni, ovvero i risarcimenti dei danni provocati dal

conflitto che prevedevano la cessione di materiale (navi, treni, macchinari, prodotti agricoli e industriali) e

pagamenti quantificabili in una cifra enorme (132 miliardi di marchi d’oro) da estinguere in trent’anni.

Si trattava di clausole molto pesanti, imposte dal “duro” Clemenceau con l’intento di punire e umiliare la

Germania, dichiarata responsabile della guerra.

Il secondo per importanza fra i trattati fu quello di Saint-Germain (10 settembre 1919), firmato con

l’Austria. Dalla dissoluzione dell’impero austro-ungarico nacquero la Repubblica austriaca, la Repubblica

cecoslovacca, il Regno di Jugoslavia (comprendente Serbia, Montenegro e i territori slavi già asburgici). Il

trattato stabilì anche il passaggio dall’Austria all’Italia di Trento e Trentino, Alto Adige (o Sud Tirolo),

Venezia Giulia (con Gorizia e Trieste), Istria. Peraltro, la completa definizione dei confini orientali dell’Italia

restò sospesa a causa dei contrasti con la neonata Jugoslavia che, appoggiata dagli Stati Uniti, voleva Fiume

e la Dalmazia, rivendicate dagli italiani. Tra aprile e maggio del 1919 l’Italia aveva addirittura abbandonato

clamorosamente la conferenza in segno di protesta per il sostegno dato da Wilson alle posizioni jugoslave.

Anche dopo la firma dell’Italia, peraltro, la questione continuò a essere molto spinosa e foriera di clamorosi

sviluppi.

Le eredità della guerra

In poco più di quattro anni, morirono circa nove milioni di persone, in maggioranza tra i venti e i trent’anni.

Quasi un’intera generazione se n’era andata: la cosiddetta generazione perduta, la cui assenza provocherà,

in Europa, una diminuzione della natalità e, negli anni ’30, un vuoto di popolazione giovane.

Ai morti in guerra vanno aggiunte le vittime delle epidemie, che si diffusero più rapidamente fra

popolazioni indebolite dai disagi e dalla cattiva alimentazione. Fra queste spicca la cosiddetta spagnola,

un’epidemia influenzale che, tra il giugno del 1918 e la primavera del 1919, provocò circa venti milioni di

morti, sei dei quali in Europa.

Non bisogna poi dimenticare le centinaia di migliaia di mutilati (oltre centomila nella sola Italia), che

rappresentavano un fenomeno di grande rilevanza sul piano assistenziale, sanitario e sociale. O i sette

milioni di prigionieri di guerra (fra cui due milioni e mezzo di tedeschi, due milioni e duecentomila russi,

novecentomila austriaci): nessuna tra le grandi potenze aveva previsto un’evenienza del genere, né i

problemi che essa poneva. Centinaia di migliaia di prigionieri morirono di stenti, malattie, infezioni.

Sul piano geopolitico, la guerra cambiò profondamente il volto dell’Europa.

Non c’era più l’impero austro-ungarico. Austria e Ungheria divennero due stati separati; nuove nazioni

nacquero dalla disintegrazione dell’impero: la Cecoslovacchia, la Jugoslavia. Quest’ultima poteva essere

vista come un’estensione della Serbia, una “Grande Serbia”. Per parte sua la Romania, che era tra i paesi

vincitori, si ingrandì con la Transilvania, la Bessarabia, la Dobrogia a spese di Ungheria, Bulgaria, Russia.

Non c’era più l’impero ottomano. Si chiudeva una vicenda iniziata novecento anni prima (XI secolo), quando

i Turchi intrapresero la loro espansione in Anatolia. Con Trattato di Sèvres persero tutti i possedimenti

asiatici e la Turchia si ridusse alla sola Anatolia.

Non c‘era più l’impero russo. La rivoluzione del 1917 aveva abbattuto lo zarismo e la pace, fortemente

voluta da Lenin, ebbe come prezzo l’accettazione di pesanti decurtazioni territoriali. L’ex impero russo

venne così fortemente ridimensionato sul versante occidentale a vantaggio di una grande Polonia e di nuovi

stati come Finlandia, Estonia, Ettonia, Lituania.

Non c‘era più l’impero tedesco. La Germania, come si è visto parlando del trattato di Versailles, aveva

perduto i suoi possedimenti coloniali a vantaggio soprattutto di Inghilterra e Francia. Inoltre, la rivoluzione

del 9 novembre 1918 aveva portato alla caduta del kaiser Guglielmo II e alla sostituzione dell’impero con la

repubblica (detta poi di Weimar, dal luogo in cui si riunì, dall’inizio del 1919, l’assemblea costituente).

A questo proposito, c’è un altro possibile piano su cui valutare le conseguenze della guerra. Ad essere

crollati, infatti, erano imperi autocratici o autoritari, a capo dei quali c’erano antiche dinastie regnanti come

i Romanov, gli Asburgo, gli Hohenzollern; anche il sultano degli Ottomani venne deposto (dalla rivoluzione

di Atatürk) e il califfato abolito. A vincere la guerra era stata dunque la democrazia, che si impose anche in

Germania e in Austria.

Le conseguenze economiche Furono anzitutto le distruzioni causate dalle operazioni militari (abbattimenti

di case e ponti, interruzioni di linee ferroviarie ecc.). Il paese maggiormente colpito fu la Francia, cioè quello

sul cui territorio si erano svolte le più feroci battaglie (La Marna, Verdun).

I commerci faticavano a riprendersi; l’agricoltura dovette fare i conti con i campi devastati o abbandonati.

L’industria era in difficoltà: quella bellica, che si era ovviamente sviluppata in tempo di guerra, doveva ora

cambiare produzione (riconversione); altre industrie erano distrutte o ferme per mancanza di materie

prime. I prezzi salivano, erodendo salari e risparmi (inflazione). Cresceva ovunque la disoccupazione.

Sul piano finanziario, gli stati erano indeboliti. Per quattro anni, l’economia di guerra aveva assorbito

ingenti quantità di risorse costringendo i governi a ricorrere massicciamente al prestito. Scoppiata la pace,

quelle risorse inghiottite dalla guerra diventarono debiti che pesavano sul bilancio pubblico e aggravavano

l’inflazione. Pesava anche il debito estero, come quello che i Paesi alleati avevano contratto con gli Stati

Uniti. Un ulteriore onere per gli stati era rappresentato dalle indennità o pensioni da versare agli ex

combattenti o alle vittime della guerra.

Per i paesi vinti, la Germania soprattutto, a tutti questi oneri si aggiungevano le riparazioni imposte dai

trattati.

Le conseguenze sociali Anche la società dovette fare i conti con le conseguenze del conflitto. Decine di

milioni di soldati tornarono a casa umanamente segnati dall’esperienza in trincea, mal adattandosi al

ritorno alla normalità. Inoltre, per molti di loro la guerra era divenuta un “abito mentale” e la violenza il più

efficace strumento per la soluzione dei problemi: non stupisce quindi che provassero un’istintiva ostilità nei

confronti dei partiti, dei politici (imbelli per definizione), delle istituzioni parlamentari (inconcludenti). La

parte più decisa e organizzata degli ex combattenti si avviava a diventare, in diversi paesi, una forza politica

determinante.

La guerra e la crisi economica avevano aggravato le disparità sociali. C’erano i nuovi ricchi, che avevano

lucrato sulla guerra (produttori e mercanti di armi, commercianti, speculatori); e c’era la gente impoverita

dalla guerra e dalla crisi economica: operai, contadini, piccoli borghesi a reddito fisso, piccoli risparmiatori.

Per questo, gli anni del dopoguerra furono caratterizzati in tutta Europa, anche se in diverso grado a

seconda dei paesi, da agitazioni, scioperi, tentativi rivoluzionari.

Il lutto e la memoria La prima guerra mondiale fu anche la prima esperienza della morte di massa, un

fenomeno che caratterizzerà l’intero Novecento. Per elaborare il lutto di quegli eventi, le classi dirigenti

europee procedettero alla creazione di un grande apparato simbolico, avente lo scopo di nutrire il

sentimento nazionale e di trasmettere alle generazioni future il ricordo degli “eroi della patria”. E’ a questi

luoghi e a questi monumenti che si deve in buona misura la costruzione del mito della Grande Guerra.

A narrare la guerra sono anzitutto, tra marmi e bronzi, le lapidi e, soprattutto, i monumenti ai caduti: ne

sorgono ovunque, nelle piazze, nei parchi di paesi e città e presentano spesso, oltre ai nomi dei concittadini

morti, iscrizioni solenni e spesso retoriche. Fra le varie tipologie di monumenti ce n’è una di particolare

interesse, perché rappresenta una straordinaria invenzione del Dopoguerra: il Milite Ignoto (il monumento

al soldato di cui non si conosce il nome o il luogo di sepoltura).

In Italia, il più celebre di questi monumenti è a Roma, all’Altare della Patria, sotto la statua della Dea Roma.

Nel 1921, la bara che contiene la salma scelta fra quelle di undici sconosciuti caduti al fronte, viene

trasportata in treno dal Friuli alla Capitale su un vagone scoperto, ricevendo l’omaggio delle folle nelle varie

stazioni.

Ci sono poi i cimiteri di guerra, dove ogni anno si svolgono celebrazioni ufficiali. Il più importante sacrario

militare italiano è il complesso monumentale di Redipuglia (dallo sloveno "sredij polije" = terra di mezzo),

presso Gorizia, dove si trova l’imponente Scalinata che custodisce le salme di 100.000 soldati italiani, di cui

soltanto 40.000 identificati.

Un’altra straordinaria “invenzione” della cultura patriottica del Dopoguerra sono i Parchi della

Rimembranza. Si tratta di veri e propri cimiteri senza tombe, luoghi silenziosi consacrati al ricordo dei

caduti. L’obiettivo di questi parchi è sottrarre all’oblio i nomi dei caduti in guerra. Così, ogni soldato morto

viene ad avere il suo albero, con il nome sul tronco. Uno dei più vasti, quello del Colle della Maddalena sulla

collina torinese, presenta oltre 6000 piante, scelte a suo tempo da specialisti di botanica e giardinaggio,

recanti i nomi di altrettanti caduti della città.