Arthur Schopenhauer

Nella Prefazione alla seconda edizione della sua opera principale, Il mondo

come volontà e rappresentazione, Schopenhauer dichiara: «Non ai miei

contemporanei, non ai miei compatrioti, ma all’umanità io consegno la mia opera

ormai compiuta, persuaso che non sarà per essa senza valore: anche se questo

valore, qual è solitamente il destino del bene in ogni genere, verrà riconosciuto

con ritardo. Soltanto infatti per l’umanità e non per la generazione che passa

frettolosa e immersa nel suo effimero sogno, è potuto accadere che la mia mente,

quasi contro il mio volere, abbia di continuo atteso per tutta una lunga vita al suo

lavoro (...). Se così non fosse, andrebbe perduta la vivificante prospettiva della

posterità, indispensabile corroborante per chiunque si sia proposta un’alta meta».

Al di là del tono superbo della dichiarazione di un filosofo che umile non era, è

qui interessante constatare l’intenzione di Schopenhauer di parlare ai posteri

nonostante la sua sfiducia nel futuro, se c’è da dar credito a quel passo degli

Aforismi sulla saggezza della vita in cui Schopenhauer dice, proprio in apertura:

«I saggi di tutti i tempi hanno in genere sempre detto le stesse cose, e gli sciocchi

di tutti i tempi, cioè la stragrande maggioranza, hanno sempre fatto le stesse cose,

cioè il contrario. Così del resto sarà anche in avvenire. Dice infatti Voltaire:

“Lasceremo questo mondo così stupido e insignificante proprio come l’abbiamo

trovato arrivandoci”. (Parerga e paralipomena, I, p. 424). Dunque l’uomo è

impotente sul mondo e ancor più lo è il filosofo, non perché non è ascoltato dagli

((sciocchi che sono la stragrande maggioranza», ma perché se la sua verità fosse

ascoltata la vita sarebbe impossibile. Vita e verità non possono coesistere. Questo

è l’annuncio di Schopenhauer che così toglie la maschera alla filosofia

dell’Occidente per aprire l’epoca della disillusione.

A raccogliere il messaggio di Schopenhauer sono stati, nella posterità,

Nietzsche, Freud e Horkheimer che, in direzioni diverse, hanno téntato di risolvere

il nodo drammatico messo in evidenza dalla sua filosofia a cui i tre riconoscono

onestamente il loro debito. Scrive infatti Horkheimer: «Il mio primo contatto con

la filosofia lo debbo all’opera di Schopenhauer; il rapporto con la dottrina di

Hegel e Marx, la volontà di comprendere e modificare la realtà sociale non hanno,

nonostante il contrasto politico, cancellato l’esperienza che ho tratto dalla sua

filosofia» (Teoria critica, p. XI). Dal canto suo Nietzsche, che a Schopenhauer ha

dedicato la terza Considerazione inattuale che ha per titolo Schopenhauer come

educatore, scrive: «Io sono uno di quei lettori di Schopenhauer che, dopo averne

letto la prima pagina, sanno con certezza che le leggeranno tutte e ascolteranno

ogni parola che egli abbia mai detto». Per Nietzsche, infatti, Schopenhauer

appartiene a «quei grandi vincitori, i quali, giacché hanno pensato le cose più profonde, (...) si muovono e vivono realmente, e non a quel modo di maschere

sinistre nel quale solitamente gli uomini vivono». Ma il riconoscimento più

esplicito è forse quello di Freud che vede in Schopenhauer il precursore della

psicoanalisi. In un breve articolo del 1917 che ha per titolo Una difficoltà della

psicoanalisi, Freud scrive: «Probabilmente pochissimi uomini hanno compreso

che ammettere l’esistenza di processi psichici inconsci significa compiere un

passo denso di conseguenze per la scienza e per la vita. Affrettiamoci comunque

ad aggiungere che un tale passo la psicoanalisi non l’ha compiuto per prima. Molti

filosofi possono essere citati come precursori, e sopra tutti Schopenhauer, la cui

“volontà” inconscia può essere equiparata alle pulsioni psichiche di cui parla la

psicoanalisi. Si tratta del resto dello stesso pensatore che, con enfasi

indimenticabile, ha anche rammentato agli uomini l’importanza misconosciuta

delle loro aspirazioni sessuali. La psicoanalisi ha quest’unico vantaggio: che non

si limita ad affermare astrattamente i due principi, tanto penosi per il narcisismo,

dell’importanza della sessualità e dell’inconsapevolezza della vita psichica, ma li

dimostra mediante un materiale che riguarda personalmente ogni singolo

individuo, costringendolo a prendere posizione di fronte a questi problemi. Ma

appunto per questo essa attira su di sé quell’avversione e quelle resistenze che di

fronte al gran nome del filosofo non osavano manifestarsi».

La posterità, a cui Schopenhauer aveva indirizzato la sua opera, non è stata

prodiga solo di riconoscimenti, ma anche di attacchi di cui, forse, il più tagliente è

quello di Croce che nella Filosofia della pratica così si esprime:«Chi può resistere

alla filosofica trivialità degli Aforismi sulla saggezza della vita di Arturo

Schopenhauer? Franca la spesa di aprire un libro per apprendervi che i beni si

dividono in personali, di ricchezza e di immaginazione o riputazione; e che i primi

(la buona salute o il temperamento gaio) hanno preminenza sugli altri? Non si

impara di più, con maggior rapidità ed efficacia da proverbi sul genere di

quello:“Uomo allegro,- Dio l’aiuta”?».

Con questo intervento Croce rinnova la polemica che aveva opposto

Schopenhauer alla filosofia idealistica e, in particolare, a Hegel che, nei Parerga e

paralipomena (I, pp. 141-142), Schopenhauer così descrive: «Hegel, uomo che

perseguiva, e per di più senza successo, degli scopi politici, spacciato in tutto e per

tutto come un grande filosofo, un ciarlatano piatto, privo di spirito, nauseante,

disgustoso, ignorante, il quale con una sfrontatezza e un’assurdità senza pari,

scarabocchiò tutto quello che dai suoi seguaci mercenari fu strombazzato come

sapienza immortale (e tale infatti venne considerato dagli sciocchi), facendo

nascere un coro unanime di ammirazione, quale mai era stato inteso prima. Il

vasto influsso spirituale, estorto da un siffatto uomo, ha avuto come conseguenza

la corruzione intellettuale di tutta una generazione erudita. Gli ammiratori di

quella pseudo-filosofia vanno incontro al disprezzo della posterità».

Al di là dell’insulto, l’accenno, che ritorna, alla posterità lascia intendere che

Schopenhauer non fa giudicare la sua filosofia dal suo tempo, ma da quel tempo

futuro che avrà la possibilità di rendersi conto che la verità assoluta, alla cui

ricerca s’è sempre mossa la filosofia da Platone a Hegel, è in realtà la

rappresentazione che l’uomo s’è dato per trovare una ragione sufficiente per

vivere. Noi, infatti, non siamo gli autori della nostra vita, ma siamo vissuti, senza

senso e senza scopo, da quella più universale volontà di vita che, dal mondo

vegetale, attraverso quello animale, fino al mondo umano, non vuole altro che la

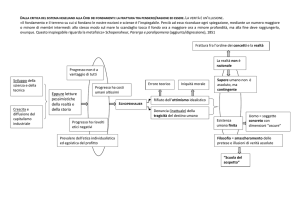

propria riproduzione. Riflettendo su questa intuizione di Schopenhauer, la

posterità, nelle figure di Nietzsche, di Freud e di Horkheimer, ha parlato di

tragico, di inconscio e di ragione strumentale con cui la volontà di vita, nella sua

assoluta irrazionalità, tesse la rete dell’inganno per gli individui che pensano di

realizzare quei fini che in realtà sono solo i mezzi con cui la specie si conserva. Per

smascherare questo inganno, Schopenhauer ripercorre la storia del pensiero

occidentale la cui filosofia ha potuto prodursi come discorso veritativo solo

rimuovendo il corpo e la cieca pulsionalità che lo abita. Ciò che ne è nato non è la

verità del mondo, come la filosofia ha sempre preteso di enunciare, ma la

rappresentazione che l’anima s’è fatta del mondo, dopo essersi separata dal corpo

e dalla sua pulsionalità. Come frutto di una rimozione, la verità dell’anima è

dunque un inganno e, nei Frammenti sulla storia della filosofia, Schopenhauer ne

narra l’origine e la storia.

Schopenhauer e la filosofia dell’Occidente

La nozione di verità, di cui da sempre si occupa la filosofia, ha un atto di

nascita, e uno sviluppo storico, che per Schopenhauer è intimamente connesso al

concetto di anima, le cui variazioni di significato nel corso della storia decidono il

senso che di volta in volta viene ad assumere la parola “verità”. Seguire questo

sviluppo è essenziale per chi intende smascherare la pretesa validità atemporale di

ciò che si è costituito temporalmente, e soprattutto per chi, come Schopenhauer,

oppone al risolvimento hegeliano della storia nell’idea il dissolvimento dell’idea

nella sua storia.

Ora, nei Frammenti sulla storia della filosofia, Schopenhauer coglie in Platone

non solo l’atto di nascita della verità, ma l’intima connessione tra il carattere

assoluto della verità e il carattere immortale dell’anima. Evidenziare questa

connessione è essenziale perché le sorti dell’anima nel corso della storia si

riveleranno decisive per le sorti della verità.

Scrive Schopenhauer: «In Platone troviamo in qualche modo l’origine di una

falsa dianoiologia, che si introduce con una segreta intenzione metafisica,

tendendo ad una psicologia razionale ed alla connessa dottrina dell’immortalità.

La medesima si è più tardi rivelata una dottrina ingannevole dalla vita

tenacissima, prolungando la sua esistenza attraverso tutta la filosofia antica,

medioevale e moderna sino a che Kant, lo stritolatore, la colpì infine al capo. La

dottrina di cui intendo parlare è il razionalismo della teoria della conoscenza con

intenzione finale metafisica. Essa, brevemente, può così riassumersi. La parte

conoscitiva in noi è una sostanza immateriale, fondamentalmente diversa dal

corpo, chiamata anima: il corpo per contro è un impedimento alla conoscenza.

Ogni conoscenza ottenuta quindi attraverso la mediazione del corpo è

ingannevole: l’unica vera, giusta e sicura è quella libera e lontana da ogni sensibilità (e quindi da ogni intuizione), in altre parole il pensiero puro, cioè l’operare

unicamente con concetti astratti. Tutto ciò è compiuto dall’anima con i suoi propri

mezzi: la situazione migliore si verificherà dunque quando essa si sarà separata

dal corpo, e noi saremo morti. Cose di questo genere sono dunque messe dalla

dianoiologia a disposizione della psicologia razionale, a vantaggio della sua

dottrina dell’immortalità. Questa dottrina, quale la riassumo ora, si trova espressa

in forma dettagliata e chiara nel capitolo 10 del Pedone» (Parerga, L p.72).

In realtà in Platone si intrecciano due tradizioni: una legata ai riti misterici, a

cui Platone era stato iniziato in Egitto da Sechenuf, e di cui parla con linguaggio

mitologico nel Fedro e nel Convito che sono i dialoghi dedicati alla divina follia,

all’Eros, ad Apollo e Dioniso, al caos e al cosmo, all’origine degli dei e degli

uomini. E questa l’anima della tradizione orfica commista alla tradizione

sciamanica e alla nascente medicina della scuola di Cos che, nella sua pratica

terapeutica, aveva accolto la tradizione di Asclepio, che curava nel sonno tramite

il sogno. E l’anima dei lirici e dei primi tragici che ad Eleusi la rappresentavano in

drama.

Ma a quest’anima, che oggi potremmo dire di natura psicologica, Platone

affianca quell’anima, propriamente filosofica, che è la capacità di astrarre dalla

molteplicità del sensibile per potersi esprimere nell’unità dell’idea. Dove infatti

non c’è unità, non c’è sapere. Non c’è sapere quando parlo dell’acqua del fiume,

dell’acqua del mare, dell’acqua dello stagno, ma quando colgo ciò che queste

acque hanno in comune: oggi diremmo H20, Platone diceva l’essenza dell’acqua o

idea.

Queste idee sono in “cielo” perché in terra non è dato vedere l’essenza

dell’acqua del fiume, del mare, dello stagno. Il sapere veritativo allora nasce solo

se l’anima distoglie lo sguardo dalla dispersione in cui giacciono le cose sensibili

per volgerlo a quell’espressione della loro unità che è l’essenza o idea. Di ciò che

è irriducibile ad unità, come ad esempio i nostri corpi, non c’è sapere, e dove non

c’è sapere c’è follia: la «follia del corpo» dice Platone nel Fedone (67 a). Una

volta separata dal corpo, l’anima, come luogo della verità, incomincia a pensarsi

per sé e a guadagnare quell’autosufficienza che costituirà uno dei filoni

determinanti dell’antropologia occidentale dove l’uomo, pensato come anima, si

sviluppa sotto il segno dell’interiorità, e dove la felicità non coincide più con la

fruizione della propria corporeità nel tempo, ma è spostata alla fine della vita

terrena in un logos eterno, trascendente e soprattutto indifferente rispetto al fluire

della storia.

L’uomo, che in Omero era aperto al mondo attraverso i piaceri, i desideri, le

passioni e i dolori del corpo, con Platone si ritira dal mondo per rivolgersi alla

propria anima che diventa ad un tempo il luogo della verità contro l’inganno dei

sensi e il luogo dell’identità dell’Io contro la forza dissolvente delle passioni.

Scrive infatti Platone: «Coloro che amano il sapere, sanno bene che la filosofia,

prendendo a educare l’anima, si adopera per liberarla dal corpo (...) e la esorta a

raccogliersi e a restringersi tutta sola in se stessa e a non fidare in nient’altro che

in se stessa, qualunque sia l’essere che ella voglia da se medesima penetrare nella

sua essenza immutabile» (Pedone, 83 a-b).

Non essendoci verità che nell’anima, l’anima deve star sola con se stessa;

l’ascesi che ne scaturisce, e che, come vedremo, sarà un motivo fondamentale

nella filosofia di Schopenhauer, è un rivolgersi alla propria interiorità per

guadagnare in profondità. La profondità è il massimamente distante dal mondo e il

massimamente vicino alla verità. Tra mondo e verità corre ormai l’abisso, lo

stesso che corre tra verità e felicità, nel senso che diventa possibile una vita

ospitata dalla verità, ma senza felicità e una felicità senza vita, ossia nell’altro

mondo.

Questo motivo platonico sarà ripreso dalla religione cristiana che, come luogo

eminente della cultura dell’anima, diventa base dell’elaborazione

dell’antropologia occidentale. Quando la tradizione agostiniana dice che amare

mundum non est cognoscere Deum, o che in interiore ho-mine habitat veritas,

ribadisce il nesso platonico interiorità = verità, ma soprattutto prepara il senso

della filosofia moderna che, da Cartesio a Schopenhauer, non fa che dire: il mondo

è una rappresentazione dell’anima. Che altro significa cogito ergo sum se non che

nell’interiorità del pensiero sono da ricercare le leggi per la comprensione del

mondo?

A Schopenhauer non sfugge questo passaggio e perciò scrive: «Cartesio è

considerato a buon diritto il padre della filosofia, anzitutto ed in generale perché

ha avviato la ragione a reggersi sulle proprie gambe» (Parerga, I, p.l9).

La continuità con Platone sta nel principio che la verità è nell’interiorità

dell’anima, nella ragione che si regge solo “sulle proprie gambe”; la differenza è

che Platone riteneva che le idee o essenze ultime delle cose, che l’anima rinveniva

restando sola con se stessa, riproducevano l’oggettività dell’essere stesso, mentre

Cartesio, pur ribadendo che tutto ciò che esiste, esiste solo come affezione

dell’anima, ritiene che le idee, che il cogito trova in se stesso, non ci danno

l’oggettività del mondo, ma la sua rappresentazione soggettiva che solo la certezza

di un Dio non ingannevole rende identica alla situazione oggettiva.

Cartesio, scrive Schopenhauer, «fu tutto preso dalla verità che noi siamo prima

di ogni altra cosa limitati dalla nostra propria coscienza e che il mondo ci è dato

soltanto come rap presentazione: con il famoso “dubito, cogito ergo sum” egli

volle porre in rilievo l’unica certezza della coscienza soggettiva, in contrasto alla

problematicità di tutto il resto, ed esprimere la grande verità che l’unica cosa

realmente e incondizionatamente data è l’autocoscienza. A rigore, il suo celebre

principio equivale al mio punto di partenza: “il mondo è la mia rappresentazione”.

L’unica differenza sta nel fatto che egli pone in rilievo l’immediatezza del

soggetto, ed io la mediatezza dell’oggetto. Le due proposizioni esprimono la

medesima cosa da due lati, sono il rovescio l’una dell’altra. (...) Certamente da

allora si è ripetuta innumerevoli volte la sua frase, avendo soltanto sentore della

sua importanza, e non avendo una chiara comprensione del suo vero senso e del

suo scopo. Egli dunque scoprì l’abisso che separa il soggettivo, o ideale,

dall’oggettivo, o reale, ed espresse questa sua tesi nel dubbio sull’esistenza del

mondo esterno: senonché con il suo misero espediente per uscirne — affermando

cioè che il buon Dio non ci vorrà certo ingannare — egli mostrò quanto fosse

profondo e difficile a risolversi il problema. Nel frattempo, attraverso di lui,

questo scrupolo era entrato nella filosofia e doveva continuare ad agire come

elemento perturbatore, sino a che non fosse definitivamente eliminato» (Parerga,

I, pp. 20-21).

Dall’anima di Platone al cogito di Cartesio il sapere e la verità si esprimono nel

regime dell’interiorità the risolve il mondo in una sua rappresentazione. L’anima

diventa legislativa, detta cioè le leggi della rappresentazione del mondo. In

proposito Kant è chiarissimo. Nella Prefazione alla seconda edizione della Critica

della Ragion pura (1787) scrive che Galilei e Torricelli «compresero che la

ragione vede solo ciò che lei stessa produce secondo il proprio disegno, e che, con

principi dei suoi giudizi secondo leggi immutabili, deve essa entrare innanzi e

costringere la natura a rispondere alle sue domande: e non lasciarsi guidare da lei,

per dir così con le redini, perché altrimenti le nostre osservazioni, fatte a caso e

senza un disegno prestabilito, non metterebbero capo a una legge necessaria, che

pure la ragione cerca e di cui ha bisogno. E necessario dunque che la ragione si

presenti alla natura avendo in una mano i principi, secondo i quali soltanto è

possibile che fenomeni concordanti abbiano valore di legge, e nell’altra

l’esperimento, che essa ha immaginato secondo questi principi: per venire bensì

istruita da lei, ma non in qualità di scolaro che stia a sentire tutto ciò che piaccia al

maestro, sebbene di giudice, che costringa i testimoni a rispondere alle domande

che egli loro rivolge».

La funzione legislativa della ragione moderna ribadisce il motivo platonico

secondo cui è l’anima, “tutta raccolta in se stessa”, a dire com’è il mondo, è

l’interiorità a fornire il principio d’ordine dell’esteriorità che, fuori da questo ordine, nel suo in sé, rimane inconoscibile. L’inconoscibilità del noumeno kantiano,

della “cosa in sé”, cioè al di là delle categorie con cui il pensiero se la

rappresenta, è per Schopenhauer la conferma che da Platone a Kant, quindi per

tutto l’arco della storia d’Occidente, il mondo è una rappresentazione dell’anima,

e l’anima è la rappresentazione del mondo.

Il mondo come rappresentazione

L’opera principale di Schopenhauer — Il mondo come volontà e

rappresentazione — inizia così: «“Il mondo è una mia rappresentazione”:ecco una

verità valida per ogni essere vivente e pensante, benché l’uomo possa soltanto venirne a coscienza astratta e riflessa. E quando l’uomo sia venuto di fatto a tale

coscienza, lo spirito filosofico è entrato in lui. Allora, egli sa con chiara certezza

di non conoscere né il sole né la terra, ma soltanto un occhio che vede un sole, e

una mano che sente il contatto d’una terra; egli sa che il mondo circostante non

esiste se non come rappresentazione, cioè sempre e soltanto in relazione con un

altro essere, con il percipiente, con lui medesimo. Se c’è una verità che si può

affermare a priori, è proprio questa; essa infatti esprime la forma di ogni esperienza possibile ed immaginabile: la quale forma è più universale di tutte le altre, e

cioè del tempo, dello spazio e della causalità, perché tutte queste implicano già la

prima» .

Se il mondo è una mia rappresentazione, il criterio di verità sarà da rintracciare

nel regime della mente. Per questo Cartesio scrive un Discorso sul metodo e le

Regulae ad directionem ingenii; per questo Kant, nella Critica della Ragion pura,

prende in esame le condizioni della pensabilità in generale e le elenca dopo averle

distinte in intuizioni e categorie; per questo Schopenhauer indaga Sulla

quadruplice radice del principio di ragion sufficiente per descrivere la

legislazione con cui l’intelletto costruisce la rappresentazione del mondo. «Non è

vero —scrive infatti Schopenhauer — che il mondo, già bell’e pronto, debba

semplicemente entrare nella testa attraverso i sensi e le porte dei loro organi. I

sensi, infatti, non forniscono che la materia prima, che l’intelletto, per mezzo delle

semplici forme date, cioè spazio, tempo e causalità, elabora immediatamente

nell’intuizione oggettiva di un mondo di corpi regolati da leggi. La nostra

intuizione quotidiana empirica è dunque un’intuizione intellettuale».

Che significa tutto questo? Significa che conoscere continua ad essere, come

aveva detto Platone, un evento dell’anima che si raccoglie in se stessa, ma mentre

per Platone raccogliersi significava ritirarsi dal mondo e dal corpo, quindi passare

dall’esteriorità all’interiorità, con Cartesio — e da Cartesio in poi — il mondo e

il corpo, in quanto rappresentazioni dell’anima, sono inclusi e contenuti

nell’anima, che in tal modo diventa il limite estremo, l’assoluta esteriorità rispetto

ai corpi e agli eventi del mondo che essa include.

Se infatti il mondo, come dice Schopenhauer, «non è lì bell’e pronto per entrare

nella nostra testa», ma è «posto dalle leggi dell’intelletto» e, in quanto così posto,

è saputo, allora è l’anima a creare il mondo come noi lo conosciamo, e il mondo è

il suo sogno.

«Tratteremo dunque — scrive Schopenhauer —l’universo come pura

rappresentazione, come oggetto per il soggetto; e, al pari di ogni altro oggetto

reale, considereremo anche il nostro corpo, unico nostro mezzo per l’intuizione

del mondo, soltanto dal punto di vista della conoscibilità, rispetto alla quale non è

che rappresentazione» (Il mondo, § 6).

Quando l’anima era un’interiorità che si ritirava dal mondo, era possibile

distinguere lo stato di veglia, proprio della condizione filosofica in grado di

raggiungere con l’anima l’essenza delle cose, dallo stato di sogno in cui giacevano

quanti, fidandosi solo dei sensi corporei, non erano in grado di sollevarsi dal

mondo delle apparenze sensibili. E, nella Repubblica (476 c), proprio alla

metafora del sogno ricorre Platone per distinguere i filosofi «che sono in condizione di veglia» dai filodoxoi «che vivono come in un sogno, perché confondono

l’apparenza con la realtà». Ma ora, con l’esteriorizzazione dell’interiorità

dell’anima, non c’è più un mondo che sia esterno all’anima, e quindi non c’è più

una realtà rispetto a cui poter distinguere la condizione di veglia dalla condizione

di sogno.

I]ipotesi kantiana secondo cui «il rapporto delle rappresentazioni fra loro

secondo la legge della causalità distingue la vita dal sogno» non persuade

Schopenhauer perché anche i singoli elementi del sogno si connettono secondo il

principio di ragione in tutte le sue forme, e questa connessione non si rompe che

tra la vita e il sogno o tra un sogno e l’altro. Quindi la risposta di Kant non

ammette che quest’unica interpretazione: il sogno lungo (la vita) ha in sé una connessione costante secondo il principio di ragione, però non la possiede con i sogni

brevi, nonostante ciascuno di essi abbia in sé la stessa connessione: in questo

modo è dunque rotto il ponte tra i sogni delle due classi, e tale è appunto il

carattere che li distingue (...). I sogni si distinguono dunque dalla vita reale in

quanto non rientrano nella continuità dell’esperienza che ininterrottamente vi

circola: e tale differenza è ben indicata dal risveglio. Ma se questa connessione

dell’esperienza appartiene già, come sua forma, alla vita reale, anche il sogno

possiede la sua connessione. Se per giudicare le cose noi ci poniamo in un punto

di vista estraneo e alla vita e al sogno, nella loro essenza noi non riusciamo a

trovare un carattere distintivo netto, e allora dobbiamo concordare con i poeti che

la vita non è che un lungo sogno» (Il mondo, § 6).

Questa concessione «poetica» abolisce quell’antica distinzione tra desti e

dormienti che la filosofia ha inaugurato fin dal suo primo sorgere, quando, con

Eraclito, avvertiva: «Non bisogna agire e parlare come nel sonno» (fr. 10); e

ancora: «i desti hanno un mondo in comune, mentre nel sonno ognuno si apparta

in un mondo privato» (fr. 12). La filosofia nasce per superare questi mondi privati

e porre le basi di un discorso comune (koinòn), perciò Eraclito può dire: «Si deve

seguire ciò che è comune. Ma benché comune sia questo Logos che io insegno, i

molti vivono come se avessero un proprio pensiero privato» (fr. 5).

Proseguendo sulla via indicata da Eraclito, Platone formula i codici

grammaticali e gli statuti logici del discorso comune o, come lo chiama Platone,

epistemico. Il discorso, infatti, nelle mani dei sacerdoti, dei poeti, dei retori, dei

sofisti, corre il rischio della sovrabbondanza, dell’ambiguità, dell’equivoco e

insieme dell’inconcludenza; Platone, con la sua magistrale e gigantesca

costruzione che punta all’unità del molteplice, lo sottrae a questo rischio e lo

instaura come «scientifico». Le «idee» di Platone sono la prima grande macchina

con cui la ragione si organizza, guadagna certezza di sé, e, nel suo esercizio, si

autocertifica. La prima forma di autocertificazione è l’esclusione della follia. Folli

sono tutti quei discorsi che non danno ragione alle regole della ragione, la cui

capacità di dominio si trasforma dapprima in rappresentazione di un ordine

necessario e, col suo progressivo estendersi, in rappresentazione dell’ordine come

tale.

Platone era convinto che quest’ordine, che l’anima aveva scoperto,

corrispondesse all’ordine effettivo delle cose, e perciò chi perveniva a

quest’ordine (il filosofo) era desto rispetto ai molti (i filodoxoi) che, non

pervenendovi, erano simili ai dormienti. Ma quando Cartesio avverte che l’ordine

dell’essere è stabilito dal cogito, cioè dal pensiero umano, il mondo diventa una

rappresentazione di questo pensiero, e la distinzione tra i desti e i dormienti si

capovolge, nel senso che i dormienti sono coloro che ancora non sanno che

l’ordine del mondo è l’ordine che la ragione umana ha dato al mondo. Nel suo «in

sé» il mondo resta sconosciuto e la ragione umana resta confinata nell’ordine che

essa stessa ha dato al mondo, resta confinata quindi nella sua rappresentazione.

«Nessuna verità — scrive Schopenhauer — è dunque più certa, più assoluta, più

lampante di questa: tutto ciò che esiste per la conoscenza, e cioè il mondo intero,

non è altro che l’oggetto in rapporto al soggetto, la percezione per lo spirito percipiente; in una parola: rappresentazione. Questa legge vale naturalmente sia per il

presente, sia per tutto il passato e per tutto l’avvenire; per ciò che è a noi lontano

come per il vicino; infatti essa vale anche per il tempo e per lo spazio in cui

soltanto ogni cosa può essere percepita. Tutto quanto il mondo include o può in-

cludere è inevitabilmente dipendente dal soggetto, e non esiste che per il soggetto.

Il mondo è rappresentazione» (Il mondo, § 1).

La rappresentazione è ordinata da quelle connessioni che il principio di ragione

instaura. Conoscere è connettere, è comporre nessi; il fondamento di questa

connessione, e quindi della conoscenza, non è nelle cose, come ritenevano gli

antichi, ma nel soggetto che le istituisce. E come nella metafora teologica non si

dà mondo prima della creazione, così per Schopenhauer non si dà mondo prima

della legislazione della ragione che, attraverso le sue leggi (tempo, spazio,

causalità, le forme a priori in cui si articola il principio di ragione), crea il mondo

che, in quanto accessibile solo attraverso le leggi della ragione, coincide con

queste leggi.

Se il mondo coincide con le leggi della ragione che l’hanno istituito,

l’istituzione non ha in sé alcuna ragione e, come tale, è un atto arbitrario. Alle

spalle della ragione e del mondo che si rappresenta c’è allora una volontà assoluta

e istitutiva che, venendo prima della ragione, è cieca pulsione: der Wille als blinde

Trieb, dice Schopenhauer (Il mondo, § 21). Rispetto alla volontà come cieca

pulsione, il soggetto, finora descritto come creatore del mondo, appare solo una

misera preda. Così la cieca pulsione infrange il sogno del mondo: «La cosa

rappresentata e la sua rappresentazione hanno lo stesso significato, ma sono anche

soltanto la cosa rappresentata e non la cosa in se stessa: quest’ultima è sempre

volontà, sotto qualsiasi aspetto essa possa apparire nella rappresentazione» (Parerga, I, pag. 41).

Il corpo e la cieca pulsione

La ragione ha costruito se stessa prima come verità (Platone) e poi come

rappresentazione del mondo (Cartesio), percorrendo l’itinerario platonico che,

attraverso la separazione dal corpo, ha condotto alla progressiva interiorizzazione

dell’anima e alla sua completa autonomia. I testi in proposito sono espliciti:

«Sembra ci sia un sentiero che ci porta, mediante il ragionamento, direttamente a

questa considerazione, e cioè: fino a quando noi possediamo il corpo e la nostra

anima resta invischiata in un male siffatto, noi non raggiungeremo mai in modo

adeguato ciò che ardentemente desideriamo, vale a dire la verità [...]. Pertanto, nel

tempo in cui siamo, in vita, come sembra, noi ci avvicineremo tanto più al sapere

quanto meno avremo relazioni col corpo e comunione con esso, se non nella

stretta misura in cui vi sia imprescindibile necessità, e non ci lasceremo

contaminare dalla natura del corpo, ma dal corpo ci manterremo puri fino a che

Iddio stesso non ci avrà scelto da esso. E così, liberati dalla follia del corpo, come

è verosimile, ci troveremo con esseri puri come noi e conosceremo, nella purezza

della nostra anima, tutto ciò che è puro: questo io penso è la verità» (Fedone, 66

a). Dal canto suo Cartesio, nelle Meditazioni metafisiche, ribadisce: «Ma che cosa

sono io? Una cosa che pensa. E che cos’è una cosa che pensa? E una cosa che

dubita, che concepisce, che afferma, che nega, che vuole, che non vuole, che

immagina anche, e che sente [...] e siccome ora so che noi non concepiamo i corpi

se non per mezzo della facoltà di intendere che è in noi, e non per

l’immaginazione, né per i sensi; e che non li concepiamo per il fatto che li

vediamo o li tocchiamo, ma solamente per il fatto che li concepiamo per mezzo

del pensiero, io conosco evidentemente che non v’è nulla che mi sia più facile a

conoscere del mio spirito».

Da Platone in poi, quindi per l’intero arco della storia della filosofia, la ragione

ha potuto costruire se stessa e ha potuto legiferare, prima in termini di verità, poi

in termini di rappresentazione, solo rimuovendo il corpo e risolvendolo in

quell’idea di corpo che la ragione, e i saperi da essa promulgati, andavano di volta

in volta descrivendo.

Negato nel suo in sé, il corpo è divenuto una semplice superficie di scrittura

atta a ricevere il testo visibile dell’ordine che la ragione andava dispiegando. Ma

sotto quest’ordine l’inseità corporea, come bene aveva visto Platone, continua a

costituire la massima obiezione all’autonomia della ragione, lo scoglio contro cuj

la sua verità o la sua rappresentazione si infrange. Parlare del corpo significa

allora sprigionare la follia, quella follia per contenere la quale Platone aveva dato

avvio all’edificio della ragione, costruendolo sulla separazione dell’anima dal

corpo.

A Schopenhauer non sfugge la mossa platonica e, contro la verità o la

rappresentazione del mondo costruita da «una testa d’angelo alata senza corpo»,

solleva lo spessore della corporeità disgregante l’ordine della ragione. «In realtà

— scrive Schopenhauer — sarebbe impossibile trovare il significato di questo,

mondo che ci sta dinnanzi come rappresentazione, oppure comprendere il suo

passaggio da semplice rappresentazione del soggetto conoscente a qualcosa

d’altro e di più, se il filosofo stesso non fosse qualcosa di più che un puro soggetto

conoscente (una testa d’angelo alata, senza corpo). Ma il filosofo ha la sua radice

nel mondo; ci si trova come individuo, e cioè la sua conoscenza, condizione e

fulcro del mondo come rappresentazione, è necessariamente condizionata dal

corpo, le cui affezioni, come abbiam fatto vedere, porgono all’intelletto il suo

punto di partenza per l’intuizione del mondo medesimo. Per il soggetto puramente

conoscitivo il corpo è una rappresentazione come un’altra, un oggetto fra altri

oggetti, i suoi movimenti e le sue azioni non sono per lui, sotto questo punto di

vista, nulla di diverso dalle modificazioni di qualsiasi altro oggetto intuitivo [...].

Ora le cose non stanno punto così; anzi al contrario: è l’individuo, il soggetto

conoscente, quello che dà la parola dell’enigma; e questa si chiama volontà:

Questa parola, questa sola, offre al soggetto la chiave della propria esistenza

fenomenica; gliene rivela il significato, e gli mostra il meccanismo interiore che

anima il suo essere, il suo fare, i suoi movimenti. Al soggetto conoscente che deve

la sua individuazione all’identità con il proprio corpo, esso corpo è dato in due

maniere affatto diverse: da un lato come rappresentazione intuitiva dell’intelletto,

come oggetto fra oggetti, sottostante alle loro leggi; ma insieme, dall’altro lato, è

dato come qualcosa di immediatamente conosciuto da ciascuno, e che viene

designato col nome di volontà» (Il mondo, § la).

L’irruzione della volontà, di cui le pulsioni del corpo sono l’evidente

manifestazione, spezza l’«egoismo teorico» in cui si è arroccata la filosofia e

contro il quale non c’è un argomento che tenga, ma solo una cura.

La ragione, infatti, ha sempre ragione di tutti gli argomenti che nascono nel suo

ambito, perché qui vigono le sue regole che regolano appunto l’esclusione del

corpo, della volontà e delle pulsioni.

Per questo, scrive Schopenhauer, «l’egoismo teorico non si potrà mai confutare

con argomenti [...]. Come convinzione seria non potrebbe incontrarsi che in un

manicomio, e allora per confutarlo non occorrono più argomenti, ma è necessaria

una cura. Non ne terremo dunque più conto» (Il mondo, § 19).

Nata dall’esclusione del corpo, la ragione non può ospitare l’obiezione del

corpo, e perciò, prosegue Schopenhauer: «Noi che cerchiamo di estendere per

mezzo della filosofia i limiti della nostra conoscenza, non riguarderemo l’argomento a noi opposto dall’egoismo teorico se non come un piccolo forte di

frontiera; inespugnabile, ma la cui guarnigione non può far mai una sortita, sicché

si può passare oltre lasciandocelo alle spalle senza pericolo» (Il mondo, § 19).

Passare oltre non significa solo lasciare alle spalle, ma abitare uno spazio che

ridefinisce la ragione e il suo altro. In questo spazio la ragione appare come il

tentativo di razionalizzare ciò che razionale non è, perché è pura volontà di vita,

cieca pulsione a essere, a crescere, a proliferare: «La volontà, così come la

troviamo nel nostro intimo, non scaturisce dalla conoscenza, come pretendeva

finora la filosofia, e non è della conoscenza una semplice modificazione, una cosa

secondaria, dunque, derivata, determinata dal cervello come la conoscenza; la

volontà è il prius della conoscenza, il nucleo del nostro essere, è quella forza

originaria che crea e conserva il corpo animale, del quale compie tutte le funzioni

consapevoli e inconsapevoli: in ciò consiste il primo passo della conoscenza

essenziale della mia metafisica» (Il mondo, §23).

I passi successivi mostreranno quindi che «la volontà che, nella natura priva di

conoscenza, si mostra come forza naturale; un gradino più in alto come forza

vitale; nell’uomo e nell’animale, poi, ottiene il nome di volontà» (Parerga, Il, §

63).

Con questi rapidi passaggi Schopenhauer riporta il senso dell’essere, a cui la

filosofia si è applicata fin dal suo nascere, all’insensatezza del divenire, dove è

possibile rintracciare l’antico significato della parola essere che, come physis, non

vuol dire verità, ma semplicemente vita che da sé sboccia e scaturisce

dispiegandosi nei suoi aspetti multiformi e non preordinati. Sottraendo all’essere il

suo sostanziale divenire e immobilizzandolo nei suoi aspetti (éidos), e nelle sue

forme, la filosofia ha potuto ordinario con le sue idee e così padroneggiarlo. Ma

questo dominio tradisce una volontà; il suo ordine è un ordinamento e la ragione

che lo presiede è una semplice razionalizzazione. La verità che la filosofia ha

riconosciuto nell’immobilizzazione dell’essere è una maschera che il divenire

della vita manda in frantumi.

Dunque tra vita e verità non c’è conciliazione, ma solo l’effetto della maschera

il cui crollo riapre l’insanabile dissidio che si annoda intorno al soggetto della

vita: siamo noi a vivere o siamo vissuti da una vita che ci trascende? La seconda

ipotesi è l’abbattimento del soggetto e la riduzione della sua ragione e del suo

ordine a illusioni per vivere. La verità che ci anima è, infatti, la verità che noi

abbiamo prodotto per difenderci da quella volontà che, come cieca pulsione, ci

abita prima dei nostri pensieri e delle nostre illusorie ragioni. Lo spazio di gioco

non è «logico», non è tra la verità e l’uomo, ma è«bio-logico» perché si gioca tra

la vita, nel senso animale e vegetale della parola, e l’uomo con le sue produzioni

di verità, per cui più appropriata delle metafore filosofiche è la metafora di Paolo

di Tarso: «Non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te» (Lettera ai

Romani, 11,18).

Comprendiamo a questo punto il titolo dell’opera principale di Schopenhauer:

Il mondo come volontà e rappresentazione. La rappresentazione è il

mascheramento razionale della volontà. Ciò che appare come ragionevole è semplicemente volontaristico. La ragione è inganno perché fa apparire come ordine

deliberatamente conquistato ciò che è semplicemente espressione di

un’insopprimibile volontà di vita. Scoprirlo è smascherare la ragione, è

retrocedere alle sue spalle, onde scorgervi il fondamento irrazionale che la

promuove e che, a inganno avvenuto, ricompare in quelle domande che chiedono

il senso dell’agire, dell’operare, del lavorare, del darsi da fare in generale; il senso

di quel trovarsi così costituiti come volontà volente che, nel possesso delle cose,

esprime la propria volontà di vita. La ragione non cessa mai di offrire «buone

ragioni» per vivere, nasconde il tragico sotteso al non-senso della volontà di vita,

e così facendo la difende dalla tentazione sempre incombente che ne determi-

nerebbe l’estinzione per il riconoscimento avvenuto.

Il dolore universale e le vie di liberazione

Contro la tesi di Leibniz, che questo è il migliore dei mondi possibili,

Schopenhauer afferma recisamente che non solo questo è il peggiore, ma, se

appena fosse ancora un poco peggio, non potrebbe esistere. L’ottimismo, dice

Schopenhauer ripetendo a suo modo una tesi di Hume, non è che «l’autoelogio

ingiustificato del creatore del mondo, cioè della volontà di vita, la quale compiacentemente si specchia nella sua opera» (Il mondo, § 46); ma dal punto di vista

dell’individuo la vita non è che una perpetua oscillazione tra il dolore e la noia. Da

un lato, infatti, volere significa desiderare, e il desiderio implica l’assenza di ciò

che si desidera, quindi il dolore; d’altro lato, se il desiderio dovesse estinguersi,

non rimarrebbe che la noia, per cui di sette giorni della settimana sei appartengono

alla fatica e al bisogno, il settimo alla noia.

«Già nella natura incosciente — scrive Schopenhauer — costatiamo che la sua

essenza è una costante aspirazione senza scopo e senza posa; nel bruto e

nell’uomo, questa verità si rende manifesta in modo ancor più eloquente. Volere è

aspirare, questa è la loro essenza; una sete inestinguibile. Ogni volere si fonda su

di un bisogno, su di una mancanza, su di un dolore: quindi è in origine e per

essenza votato al dolore.

Ma supponiamo per un momento che alla volontà venisse a mancare un

oggetto, che una troppo facile soddisfazione venisse a spegnere ogni motivo di

desiderio, subito la volontà cadrebbe nel vuoto spaventoso della noia; la sua

esistenza, la sua essenza, le diverrebbero un peso insopportabile. Dunque la sua

vita oscilla, come un pendolo, fra il dolore e la noia, suoi due costitutivi essenziali.

Donde lo stranissimo fatto che gli uomini, dopo ricacciati nell’inferno dolori e

supplizi, non trovarono che restasse per il cielo niente all’infuori della noia» (Il

mondo, § 57).

Dal dolore universale non si esce con il suicidio, perché chi si uccide non nega

la volontà di vita, ma solo quella particolare condizione di vita in cui egli si trova.

Col suo gesto il suicida esprime proprio il contrario di ciò che vorrebbe esprimere;

egli infatti si uccide perché ama la vita e considera intollerabile solo la situazione

in cui è venuto a trovarsi. Anche nel suicidio, quindi, ciò che si celebra è

l’indistruttibile volontà di vivere.

Dal dolore non si esce neppure con un comportamento morale, perché là dove

tutto è regolato dalla volontà irrazionale, dove non c’è un «regno dei fini» come

riteneva Kant, o un piano predisposto dall’«astuzia della ragione» come pensava

Hegel, non c’è agire a cui si possa dare uno scopo o imporre un dovere. Anzi una

morale fondata sul «dovere» come voleva Kant sconta già all’interno quella che

per Hegel è la sua «miseria», perché non dice ciò che gli uomini fanno, ma ciò che

devono fare. La sua «innocenza» tradisce la sua inefficacia, la sua scarsa aderenza

alla realtà e alla condotta effettiva dell’uomo.

Nell’attacco all’imperativo categorico che prevede il dovere per il dovere,

Schopenhauer è con Hegel, ma a Hegel si contrappone violentemente quando si

tratta di stabilire la nuova direzione dell’atteggiamento etico. L’etica hegeliana,

che pretende di intervenire nella storia «alla sua altezza», appare a Schopenhauer

come un nuovo mascheramento dell’effettivo comportamento umano, e la sintesi

dialettica un nuovo ritrovato della ragione per mascherare le effettive motivazioni

che provengono dai bisogni della natura umana. I bisogni determinano la «ragion

pratica» i cui ideali permangono nella misura in cui soddisfano i bisogni; la

morale, infatti, non si impone da sé, ma solo se manifestamente o nascostamente

soddisfa la relazione motivazione-bisogno che è alla base di ogni agire.

Supporre che l’agire possa realizzare la propria soddisfazione significa

presupporre la capacità da parte dell’agire di trasformare la struttura metafisica

dell’essere, quindi la capacità da parte dell’uomo di disporre della propria

«radice». Siccome ciò è impossibile, ogni discorso relativo alla libertà dell’agire e

alla razionalità del comportamento etico si giustifica solo nel misconoscimento di

questa impossibilità. L’agire non è libero e non ha alcun fine, ma soddisfa solo il

bisogno infinito che lo sostanzia e che lo pone in essere sul piano dell’apparenza,

dove la ragione interviene, con le sue «ragioni sufficienti», nel tentativo di

giustificarlo e di dargli un senso più o meno ultimo. Da questo ingannevole

tentativo nascono le morali, gli ideali e i valori che la ragione impone come

doveroso realizzare. Dalla comprensione dell’insignificanza dell’agire, dall’aver

colto il suo significato strumentale e non finalistico, dalla sua assenza di senso, in

quanto mera esecuzione di una necessità, nasce quell’ideale di rinuncia e di ascesi

che per Schopenhauer è l’unico in grado di liberare l’uomo dal mondo.

La rinuncia non vuole la vita, ovvero quella trama di bisogni e soddisfazioni

che la ragione presenta come motivazioni e fini, disinserisce da quell’irrazionalità

dell’agire che non ha alcun senso, quindi dall’inganno e dalla volontà di

perpetrarlo. Chi non cerca più soddisfazioni è soddisfatto.

I nuovi concetti morali vengono quindi dedotti da questo nuovo punto di vista

che ai motivi sostituisce i quietivi, alla voluntas la noluntas che si sottrae a ogni

azione nel mondo perché torna solo a vantaggio della volontà di vita incurante

degli individui.

La prima via di liberazione indicata da Schopenhauer è la simpatia, che non

costituisce il legame dialettico, intramondano e storico, ma esattamente l’opposto;

essa rappresenta infatti il patire insieme (sim-patia, Mit-leid), l’annullamento di

qualsiasi interesse per il riconoscimento avvenuto dell’equivalenza del mondo del

bisogno e del dolore, dell’impotenza dell’agire, dell’inganno delle ragioni che lo

motivano. Una volta conosciuto nella volontà irrazionale l’esse che determina i

fenomeni della vita, non si produce più alcun inter-esse.

La simpatia non va confusa con l’amore che per Schopenhauer è la più

raffinata espressione dell’egoismo e della brama di possesso. La simpatia è

piuttosto partecipazione dell’uomo al dolore del mondo, per l’avvenuto

riconoscimento dell’identità della propria sorte con la sorte di tutti gli esseri

viventi. Il precetto regolativo della simpatia è quello indiano tat tvam asi = ciò sei

tu. In ogni essere del mondo, infatti, si rispecchia lo stesso dolore.

Partendo dal presupposto che «nessun oggetto della volontà, una volta

conseguito, può dare appagamento durevole, che più non muti; ma assomiglia solo

all’elemosina che, gettata al mendico, prolunga oggi la sua vita per continuare

domani il suo tormento» (Il mondo, § 38), Schopenhauer vede nella

contemplazione estetica, in quanto sguardo disinteressato al possesso della cosa, la

seconda via di liberazione dal giogo della volontà irrazionale e dalla trama del suo

inganno. L’arte, infatti, gioca col mondo; il suo operare non rispetta le regole della

ragione, non persegue valori né scopi, rompe la trama, è accadimento senza

sequenza. Tra le varie espressioni dell’arte, la più elevata è considerata la tragedia,

nella quale meglio si rivela l’intimo dissidio e la lotta della volontà con se stessa.

«Il dolore senza nome, l’affanno dell’umanità, il trionfo della perfidia, la schernevole signoria del caso, e il fatale precipizio dei giusti e degli innocenti vengono

dalla tragedia presentati in piena luce, e si ha così un significante indizio della

natura del mondo e dell’essere» (Il mondo, § 51).

Ma la liberazione dell’arte è temporanea e parziale. Più che una via d’uscita dal

giogo della volontà di vita è solo un conforto alla vita stessa. La via di liberazione

totale è perciò l’ascesi, dove la volontà non afferma più la propria essenza, ma la

rinnega: «L’ascesi è l’orrore dell’uomo per l’essere di cui è espressione il suo proprio fenomeno, per la volontà di vivere, per il nocciolo e l’essenza di un mondo

riconosciuto pieno di dolore» (Il mondo, § 68).

L’asceta cessa di volere la vita e perciò pratica la castità perfetta che libera

dalla prima e fondamentale manifestazione della volontà di vita che è l’impulso

alla generazione. Per Schopenhauer questo impulso domina tutte le forme

dell’amore sessuale che, per quanto elevato possa essere, è sempre sotto la spinta

degli interessi e delle esigenze della generazione. La scelta individuale dell’amore

non è mai individuale, perché è sempre della specie e nell’interesse della specie

che suscita innamoramenti e passioni per la sua continuità e prosperità. In ogni

rapporto, anche il più elevato, tra individui di sesso diverso non c’è per

Schopenhauer che «la mediazione del genio della specie sull’individuo possibile

mediante i due e sulla combinazione delle loro qualità» (Il mondo, § 44).

Astenersi da ogni pratica sessuale e più ampiamente da ogni soddisfazione —

perché si è riconosciuto che «nulla nel mondo esterno possiede valore» (Sul

fondamento della morale, p. 221) — rende perfetto il consumo del mondo che,

invece, risorge da ogni parziale consumazione compiuta dalla volontà che di

continuo promuove bisogni e soddisfazioni parziali. La continuità del processo

indica che ogni consumo puntuale non soddisfa, per cui si rinuncia alla

soddisfazione contingente e puntuale per raggiungere la soddisfazione totale, non

come calcolo utilitaristico, e quindi come nuovo prodotto della ragione calcolante,

ma come oltrepassamento della volontà, in quanto consumo parziale del mondo.

L’ascesi è la consumazione totale, come insignificanza del mondo non più

inseguito. Il nulla a cui si perviene è nulla per quanti cercano soddisfazioni nel

mondo, ma è pienezza per chi rinuncia all’idea di soddisfazione, dopo aver riconosciuto il nulla del mondo e aver rinunciato alla volontà ad esso. Qui è la

positività della rinuncia. Per coglierla è necessario un pensiero differente da quello

espresso dalla ragione occidentale che ha posto la sua realizzazione nel mondo; è

necessario un pensiero che sia in grado di cogliere l’aspetto positivo nella

nullificazione del mondo e il valore dell’agire in quell’agire che, consumandolo,

lo vanifica. Un simile pensiero è stato chiamato in Oriente avvicinamento al

Nirvana. Esso consiste nella radicale rinuncia alle soddisfazioni del mondo, nella

padronanza raggiunta nella sua nullificazione, nel disinter-esse che anima chi è

giunto al riconoscimento dell’insensatezza del suo esse. «Questo è per noi —

scrive Schopenhauer alla conclusione della sua opera — l’unico mezzo per

dissipare la lugubre impressione del nulla; di quel nulla che si delinea quale meta

finale in uno sfondo di là della santità e della virtù, e che temiamo come i fanciulli

temono le tenebre. Meglio così, che non illudere il nostro terrore, come fanno gli

indiani, i quali si appagano di miti e di parole vuote di senso, come ad esempio

l’assorbimento nel Brahma, o il Nirvana dei buddisti. Lo riconosciamo

francamente: per coloro che sono ancora animati dal volere, ciò che resta dopo la

totale soppressione della volontà è il vero e assoluto nulla. Ma, viceversa, per

coloro in cui la volontà si è convertita e soppressa, questo mondo così reale, con

tutti i suoi soli e le sue vie lattee, questo, propriamente questo, è il nulla» (Il

mondo, § 71).

Umberto Galimberti