Prof. Giuseppe Romeo

ITC Lucio Lombardo Radice, Roma

Il significato delle crisi nell’economia capitalistica

«Recenti studi hanno dimostrato che pensare il futuro diventa impossibile senza la memoria del passato, perché i circuiti della

mente che permettono di veleggiare tra i ricordi sono gli stessi che dipingono gli scenari del domani». Andrea Carandini

1. Introduzione

In un articolo apparso recentemente sul giornalino della scuola dove insegno l’autore, un alunno ii

frequentante la classe quinta, si chiedeva: la crisi, di chi è la colpa? Ecco, la domanda posta un po'

ingenuamente riflette in realtà un modo errato di pensare abbastanza diffuso e non solo tra gli alunni di un

Istituto tecnico commerciale. La crisi nell’economia capitalistica non è né un evento unico né tanto meno

raro. Per un lungo periodo storico, che va dalla fine della seconda guerra mondiale fino alla prima metà

degli anni ’70 del Novecento, le economie capitalistiche hanno vissuto un lungo periodo di espansione

contrassegnato solo da brevi periodi di recessione. L’ultima crisi significativa era stata quella del ’29. Questa

crisi nata negli Usa e diffusasi poi in tutto il mondo, come è noto, ha avuto effetti catastrofici sia dal punto

di vista economico che sociale. Basti ricordare che il tasso medio di disoccupazione nelle economie

capitalistiche più sviluppate, Usa e Gran Bretagna, per un lungo periodo di tempo è stato mediamente del

20-25%. Circa un lavoratore su quattro disposto a lavorare non trovava lavoro. I vari governi sembravano

ed erano impotenti rispetto ad essa. Anzi le loro politiche economiche restrittive, non capendo la natura

della crisi stessa, la aggravarono. Anche la crisi attuale (2007-2008) è scoppiata, cosi come quella del ’29,

nuovamente negli USA. Ma, prima di affrontare origini e cause di casi specifici analizziamo il fenomeno

delle crisi in generale nell’economia capitalistica. Perché la crisi? E cosa significa la parola crisi?

Comunemente per crisi economica si intende un periodo di tempo in cui si verifica una brusca e prolungata caduta

dei livelli di attività economica. Le imprese non riescono a vendere i loro prodotti, le scorte aumentano, la

produzione crolla, gli impianti restano inutilizzati, i redditi diminuiscono, i consumi crollano, i prezzi

diminuiscono e la disoccupazione aumenta. A sua volta l’aumento della disoccupazione portando ad una

riduzione dei redditi e dei consumi determina diminuzione di investimenti e di produzione. E cosi di

questo passo l’economia si avvita in un circolo vizioso. Se questo stato di cose dura per molto tempo

l’economia si avvia verso una fase di prolungata depressione, così come storicamente è accaduto nel

periodo 1929-1939.

Di solito la crisi, che è sempre crisi dell’economia mondiale, anche se come accade e come è effettivamente

accaduto si origina in uno specifico paese, sopraggiunge dopo una fase di euforia e di espansione. Ma

perché ciò accade? La risposta a questo interrogativo non è né immediata né tanto meno semplice. «Le crisi

– scrive P.M. Sweezy – sono fenomeni particolarmente complicati, che sono regolati in maggiore o minore

grado da una grande varietà di forze economiche» iii. Le crisi possono essere spiegate analizzando nel

concreto la struttura dei mercati, la produzione, il credito, la finanza, cioè le complesse interconnessioni tra

economia reale e meccanismi finanziari. Nell’economia capitalistica la crisi non è riconducibile

semplicisticamente a fenomeni spiegabili con comportamenti soggettivi irresponsabili o talvolta addirittura

criminali. Questi elementi soggettivi, come testimoniano sia la storia che le cronache di questi giorni iv, pur

sempre presenti non sono però le cause vere dello scoppio delle crisi.

1

2. Economia monetaria semplice, economia capitalistica e crisi

Nell’economia capitalistica le crisi, a partire dalla prima metà dell’Ottocento, sono diventate ricorrenti,

ovvero cicliche. Le crisi, a partire, da quest’epoca sono diverse da quelle che scoppiavano nelle economie

pre-capitalistiche. Nelle società antiche si manifestavano con carestie, spesso provocate da catastrofi

naturali, da epidemie, che seminavano morti e fame spaventosi. Basti pensare all’epidemia che nel 1348

uccise circa un terzo della popolazione europea. E passavano intere generazioni per riprendere condizioni

normali di vita. Le crisi attuali, al contrario, sono crisi provocate dall’abbondanza, dall’eccesso di

produzione che non trova sbocchi sul mercato. Esistono le merci, vi sono bisogni insoddisfatti, ma coloro

che ne avrebbero necessità non possono comprarle perché mancano di potere di acquisto, cioè di denaro.

La crisi da un lato, quello delle imprese, si manifesta come abbondanza v, sovrapproduzione, eccesso di

capacità produttiva e dal lato opposto, quello dei compratori, come carenza di risorse, come mancanza di

denaro. Il senso comune, vedendo unilateralmente solo quest’aspetto, attribuisce la crisi alla mancanza di

risorse e di denaro, continuando ad ignorare le enormi differenze nel frattempo intervenute rispetto al

passato. Purtroppo questo modo unilaterale di interpretare la realtà economica contemporanea spesso non

è solo della gente comune. Ma perché il meccanismo economico si inceppa? Perché chi vuole vendere non

riesce a portare a buon fine la sua vendita e chi potrebbe comprare non vuole comprare e coloro che

vorrebbero comprare non possono? Si verifica cioè un ingorgo del mercato e scoppia la crisi. Gli

economisti classici, accettando acriticamente la legge di Say, hanno escluso che un evento del genere

possa verificarsi. Secondo questa legge ogni vendita è immediatamente compera e, viceversa, ogni compera

è una vendita. Alla base di questa legge vi è l’ipotesi che l’economia capitalistica, al fondo, non sia molto

diversa da un’economia monetaria semplice e/o di baratto. In un’economia simile la produzione, pur

esistendo mercato e moneta, è finalizzata al consumo e, quindi, alla immediata soddisfazione dei bisogni

umani.

La moneta è un semplice mezzo di scambio, un mezzo, cioè, che rende più facili e agevoli gli scambi tra

prodotti. I produttori riversano sul mercato le loro merci ottenendo in cambio denaro e usano il denaro

ricavato per acquistare le merci che altri produttori hanno portato sul mercato. Secondo la legge degli

sbocchi di Say coloro che hanno venduto merci utilizzeranno automaticamente tutto il denaro ottenuto

dalla vendita per acquistare le merci portate sul mercato da altri produttori. Domanda e offerta saranno

sempre coincidenti e il sistema economico sarà sostanzialmente sempre in equilibrio. Si potranno sempre

verificare qui e là, in qualche articolo di commercio, in un qualche settore specifico o in una determinata

area geografica, degli attriti, ma tutto ciò non potrà mai determinare uno squilibrio permanente tra

domanda e offerta.

Anche David Ricardo, uno dei più importanti rappresentanti dell’economia politica classica, pensava in

questo modo. «Il signor Say – scrive Ricardo – ha peraltro mostrato, in modo molto soddisfacente, che non

c'è quantità di capitale che non possa trovare impiego in un paese, perché la domanda è limitata solo dalla

produzione. Nessuno produce se non in vista di consumare o di vendere, e nessuno vende se non ha

intenzione di comprare qualche altra merce, che può essergli immediatamente utile o contribuire alla

produzione futura. Con la produzione, quindi, egli diventa, necessariamente, o consumatore dei propri

beni, o compratore e consumatore dei beni di qualche altra persona. Non si deve supporre che egli rimanga

per lungo tempo male informato sulle merci che può produrre più vantaggiosamente per conseguire

l’obiettivo che egli persegue, vale a dire il possesso di altri beni; e perciò non è probabile che voglia

continuare a produrre una merce per cui non vi è domanda […] I prodotti sono sempre comprati dai

prodotti, e dai servizi; la moneta è soltanto lo strumento per effettuare lo scambio. Può darsi che una

merce si produca in quantità eccessiva e determini nel mercato un tale ingorgo da non reintegrare il capitale

speso per essa; ma questo non può accadere per tutte le merci; la domanda di grano è limitata dal numero

di bocche che lo devono mangiare; la domanda di scarpe e di vesti dal numero di persone che li devono

indossare; ma anche se una comunità, o una parte di essa, possono avere tanto grano, tanti cappelli, e tante

scarpe quanti ne possono o desiderano consumare, lo stesso non si può dire di ogni merce prodotta dalla

natura o dall’arte. Alcuni consumerebbero più vino se avessero la capacità di procurarselo. Altri che hanno

2

vino a sufficienza, vorrebbero aumentare la quantità o migliorare la qualità dei mobili che possiedono. Altri

ancora desiderano abbellire i giardini o ingrandire le case che possiedono. Il desiderio di fare tutte queste

cose è innato nell’animo di ogni uomo; non si richiede altro che avere i mezzi, e non c’è che un aumento

della produzione che possa procurare questi mezzi. Se ho viveri e beni di prima necessità a mia

disposizione, non resterò a lungo senza gli operai che possono procurarsi alcuni degli oggetti che sono per

me più utili o più desiderabili [...] Risulta da queste ammissioni che la domanda non ha alcun limite» vi.

Da questa lunga citazione di Ricardo possiamo evidenziare i seguenti elementi teoricamente significativi:

1. la produzione crea sempre la propria domanda;

2. la domanda è limitata solo dalla produzione;

3. la sovrapproduzione può verificarsi solo per qualche singola merce, ma non può essere mai generale;

4. la moneta è soltanto un mezzo di scambio.

Da questo ne deriva che una crisi economica generale di sovrapproduzione è impossibile. Al contrario,

Karl Marx vii, ha sostenuto che la possibilità della crisi esiste anche in un’economia monetaria semplice. E

questa possibilità esiste ed è reale per il semplice fatto che lo scambio è mediato dal denaro. Il denaro per

Marx, anche in un’economia monetaria semplice, non è solo un mero mezzo tecnico che serve a facilitare

lo scambio. Il denaro, oltre ad essere mezzo di scambio che facilita la circolazione delle merci, spezza in

due parti distinte e separate la vendita e la compera, così come separati e autonomi sono i produttori privati

che si presentano sul mercato con le loro merci. L’identità dei due momenti dello scambio, compera e

vendita, è immediata solo nel baratto. Le circostanze nel baratto possono, per vari motivi, far fallire lo

scambio, sia perché il prodotto “x” non è considerato utile da nessuno sia perché dall’altra parte non vi

sono prodotti altrettanto utili da scambiare. In questo caso lo scambio non avverrebbe.

«Ma in quanto uno scambio avesse luogo – scrive Marx – i suoi momenti non si separerebbero. Il

compratore sarebbe venditore, il venditore compratore» viii.

Ma ciò che distingue il baratto dall’economia monetaria semplice, e tanto più dall’economia capitalistica,

non è solo la forma dello scambio, ma il contenuto sociale dello stesso scambio. «Nel baratto immediato –

continua Marx – il grosso della produzione è indirizzato da parte del produttore al soddisfacimento del

proprio bisogno immediato o, con uno sviluppo un po’ più ampio dalla divisione del lavoro, al

soddisfacimento dei bisogni a lui noti dei suoi coproduttori. Ciò che va scambiato come merce è eccedenza

e resta secondario che questa eccedenza venga o no scambiata. Nella produzione di merci la

trasformazione del prodotto in denaro, la vendita, è condizione sine qua non. La produzione immediata per il

bisogno proprio viene a cessare. Con la non vendita esiste una crisi».

La separazione effettuata dal denaro dei due momenti della compera e della vendita implica la possibilità o anche solo la

probabilità che il meccanismo ad un certo punto possa bloccarsi. Se chi ha venduto per qualche motivo non torna sul

mercato per acquistare i prodotti che altri produttori vi hanno riversato il meccanismo economico si

inceppa; e questo fatto può innescare una crisi che potrebbe estendersi e amplificarsi fino a diventare

generale. Se questo potenzialmente può accadere in un’economia monetaria semplice a maggior ragione

può verificarsi in un’economia capitalistica, in cui le crisi diventano sempre più frequenti e devastanti. In

un’economia capitalistica, in cui la produzione di merci destinata allo scambio sul mercato si generalizza, la

base della riproduzione sociale e, quindi, della sopravvivenza di tutti gli uomini dipende dalla riuscita degli

scambi; lo scambio di merci, teoricamente libero ed espressione della libertà dell’uomo contemporaneo,

diventa in realtà una stringente necessità, da cui nessuno può sottrarsi pena la sua fine o marginalizzazione

sociale. Se questo meccanismo si blocca scoppia la crisi. I momenti dello scambio, compera e vendita, sono

nella realtà separati perché i produttori sono autonomi, separati gli uni dagli altri, e non sanno se ciò che

hanno prodotto troverà acquirenti sul mercato. (Nell’economia moderna lo sviluppo del marketing è un

tentativo da parte delle imprese di superare queste difficoltà tipiche del capitalismo di libera concorrenza.)

Ma nonostante la separazione effettiva e reale compera e vendita fanno parte di una totalità non separabile.

«La crisi – scrive ancora Marx – non è altro che il violento farsi valere dell’unità di fasi del processo di

produzione che si sono fatte indipendenti l’una di fronte all’altra».

3

Marx si è occupato della crisi nell’economia capitalistica ampiamente, anche se mai in modo organico. La

trattazione meno disorganica si trova nelle Teorie sul plusvalore. Ma diffusi e ricorrenti riferimenti alle crisi,

magistrali intuizioni e analisi approfondite sono distribuiti in tutto il corpo del Capitale. E nel Manifesto del

partito comunista del 1848 scrive: «Basta citare le crisi commerciali, che nel loro minaccioso ricorrere ciclico

mettono sempre più in questione l’esistenza dell’intera società borghese. Nelle crisi commerciali viene

regolarmente distrutta una grande parte non solo dei prodotti ma persino delle forze produttive già

costituite. Nelle crisi scoppia un’epidemia sociale che in tutte le altre epoche sarebbe stata considerata un

controsenso: l’epidemia della sovrapproduzione. La società si trova improvvisamente ricacciata in uno stato di

momentanea barbarie; una carestia, una guerra di annientamento totale sembrano sottrarle ogni mezzo di

sussistenza; l’industria, il commercio appaiono distrutti, e perché? Perché la società ha incorporato troppa

civiltà, troppi mezzi di sussistenza, troppa industria, troppo commercio».

Per Marx la società capitalistica è intimamente contraddittoria nel suo funzionamento e la crisi è una delle

modalità in cui la contraddizione si esprime.

«La cosa che più incisivamente – scrive nel poscritto alla seconda edizione del Capitale – fa sentire al

borghese, uomo pratico, il movimento contraddittorio della società capitalistica sono le alterne vicende del

ciclo periodico percorso dall’industria moderna, e il punto culminante di quelle vicende: la crisi generale» ix.

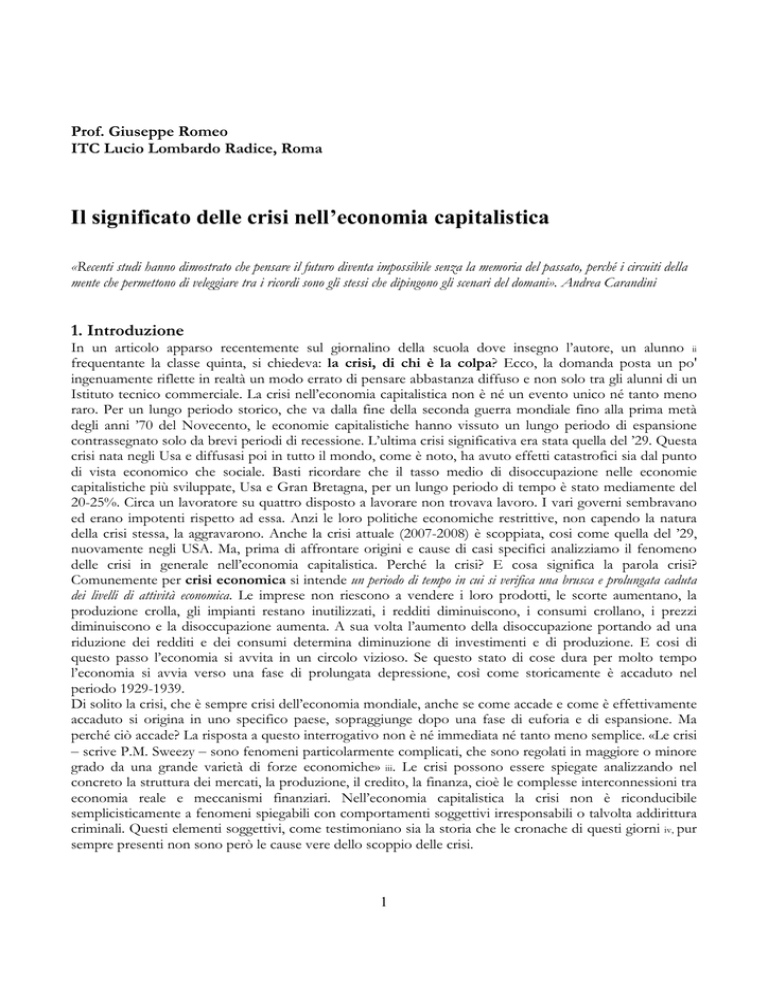

3. Cicli economici e crisi

L’economia capitalistica, come è noto, ha un andamento ciclico. Le discussioni tra gli economisti e gli

storici vertono sulla durata dei cicli stessi, sulle modalità di prevenirli o correggerli, ma nessuno mette in

dubbio il fatto in sé. E un altro dato acquisito è che la crisi è l’elemento culminate del ciclo, nel senso che le

crisi scoppiano al momento in cui quest’'ultimo ha raggiunto il suo punto di massimo. Prima di addentrarci

nell’analisi della crisi è opportuno esporre, sia pure nelle sue linee essenziali, il movimento ciclico

dell’economia. Il ciclo economico attraversa varie fasi:

- ripresa

- espansione

- recessione

- depressione

Ripresa

Espansione

Recessione

Depressione

Figura 1 – Grafico del ciclo economico

4

Ripresa

Durante la ripresa occupazione, produzione, prezzi e reddito crescono fino a raggiungere un punto di

massimo nella fase di espansione, mentre durante la fase di recessione, al contrario, occupazione,

produzione, prezzi e reddito diminuiscono fino a raggiungere il livello minimo nella depressione. Dopo

questa fase, di solito, comincia una nuova ripresa. E il ciclo riprende il suo normale corso. Se il ciclo si

ripetesse con la regolarità con cui è rappresentato nel grafico il sistema economico si troverebbe in uno

stato stazionario, cioè dopo ogni fase ritornerebbe a quello precedente. In realtà, come l’esperienza storica

dimostra, l’economia si evolve, la società si arricchisce (talvolta si impoverisce) pur avendo un andamento

ciclico che si ripete nella forma, ma che muta continuamente nella sostanza. E i mutamenti significativi si

verificano proprio nelle crisi: vecchie industrie decadono, impianti e macchinari vengono eliminati o

diventano obsoleti per il non uso, prodotti, vecchi mestieri, qualifiche, specializzazioni e professioni

consolidati spariscono nel nulla. Da un ciclo all’altro si verificano mutamenti che modificano in profondità

la struttura economica. Quando l’economia, passando da un ciclo all’altro, si trova ad un livello superiore di

occupazione, produzione e reddito, l’andamento crescente viene rappresentato da una linea di tendenza che

tecnicamente gli economisti chiamano “trend”. Ma perché l’economia capitalistica ha un andamento

ciclico? Quali sono le forze economiche che fanno sì che ciò avvenga? Le spiegazioni che i teorici dei cicli

economici hanno dato a questa domanda sono molte e diversificate. Ma nell’economia di questo articolo

non sarà ovviamente possibile fare riferimento a tutte le teorie del ciclo elaborate nel corso di un paio di

secoli; per rendere l’idea del meccanismo del ciclo si farà riferimento in particolare a due autori significativi:

Kalecki e Keynes.

In un’economia capitalistica il ruolo economico più importante è svolto dagli imprenditori, infatti sono essi

che con le loro decisioni sugli investimenti influenzano e determinano il livello globale dell’attività

economica e le fluttuazioni cicliche. Gli investimenti dipendono da una serie di variabili economiche – e

non solo – ma in modo particolare dai rendimenti attesi sugli stessi, cioè dai profitti che ci si aspetta di

realizzare dalla vendita delle merci prodotte. I profitti attesi, oltre che da altri fattori oggettivi e importanti

come il costo dei beni di produzione, dipendono dalle aspettative sul futuro degli imprenditori.

«Durante la prosperità – scrive Kalecki, parafrasando l’economista Aftalion – crescono non solo i prezzi

ma anche il tasso di attività. Entrambi questi fattori portano ad un aumento della profittabilità, il che

provoca un rafforzamento dell’attività di investimento. L’'esecuzione degli ordini di investimento produce

dopo un certo tempo un allargamento dell’'apparato produttivo, che da origine ad una caduta della

profittabilità: cadono contemporaneamente i prezzi e il tasso di attività. La riduzione dell’attività frena

l’attività di investimento, cosa che di nuovo si traduce dopo un certo tempo in una contrazione

dell’apparato produttivo, che agisce nel senso di un rinnovato accrescimento della profittabilità,

manifestantesi nella crescita dei prezzi e del tasso di attività» x.

Questa citazione, pur nella sua essenzialità, merita di essere analizzata per evidenziare i passaggi impliciti

che potrebbero oscurarne o renderne difficile il senso. Durante la prosperità – coincidente con la fase

ripresa-espansione del ciclo – la domanda di merci aumenta e questo determina un aumento dei prezzi, di

conseguenza ciò stimolerà incrementi della produzione, quindi, crescerà il tasso di attività e di utilizzazione

della capacità produttiva. Domanda, prezzi e produzione in aumento determinano un aumento della

profittabilità delle imprese. L’aumento della profittabilità delle imprese implica sia un aumento

dell’ammontare globale dei profitti che del saggio del profitto. Questo andamento virtuoso delle principali

grandezze economiche, e sopratutto dei profitti, influenza positivamente le aspettative degli imprenditori.

Profittabilità e aspettative si ripercuoteranno sull’attività di investimento. Come conseguenza

aumenteranno gli ordini di nuovi beni di produzione e ciò, dopo un certo periodo di tempo, determinerà

un allargamento dell’apparato produttivo. Si crea così un eccesso di capacità produttiva che accentua la

competizione tra le imprese, le quali per smaltire le scorte, che nel frattempo si sono accumulate nei loro

magazzini, abbasseranno i prezzi; riduzione che non necessariamente avviene in maniera formale con una

modifica dei listini, ma può assumere la forma di sconti, promozioni e agevolazioni varie. Le aspettative sul

futuro mutano di segno, diventano negative e tra gli imprenditori prevale il pessimismo. Tutto ciò dà inizio

ad una caduta dei profitti che prima rallenta e poi frena l’attività di investimento; di conseguenza, dopo un

5

certo tempo, si verifica una contrazione dell’apparato produttivo. La diminuzione degli investimenti non si

ferma però al solo settore che produce beni di produzione, ma attraverso un processo moltiplicativo

negativo a catena si trasferisce anche al settore che produce beni di consumo, che a sua volta retroagisce

negativamente sul settore di beni di produzione e cosi via in una spirale negativa. Produzione, occupazione

e redditi diminuiscono in tutti i settori economici.

Comincia così la fase di recessione che mano mano scivola nella depressione. In questa fase la

contrazione dell’apparato produttivo provoca fallimenti e chiusura di imprese e stabilimenti. In particolare,

tutte le imprese con costi primi – costo della manodopera diretta e materie prime – superiori ai nuovi e più

bassi prezzi di mercato falliranno e saranno eliminate dal mercato. Per il fatto che la crisi provoca

l’eliminazione delle imprese meno efficienti molti giudicano la stessa come un salutare processo

rigenerativo. Purtroppo, quando la crisi sfocia nella depressione, non sono solo le imprese inefficienti che

scompaiono. La drastica contrazione dell’apparato produttivo del periodo della depressione determina in

seguito un’insufficienza di offerta rispetto alla domanda. L’eccesso di domanda sull’offerta provoca un

aumento dei prezzi, un accrescimento del tasso di attività e un aumento dei margini di profitto. Il

miglioramento delle aspettative degli imprenditori, insieme ad una maggiore profittabilità, porta ad un

incremento degli investimenti. Inizia quindi una nuova ripresa e il ciclo economico riprende il suo corso

secondo la modalità già descritta sopra. La spiegazione su esposta del ciclo si basa sull’interazione tra

profittabilità e propensione all’investimento, e non tiene conto di altre variabili economiche molto

importanti quali il credito, i mercati finanziari e le forme di mercato. Il ciclo economico di questa

rappresentazione presuppone un’economia capitalistica di libera concorrenza, che è un ricordo del passato

storico ormai remoto. Ma nonostante le mutate situazioni storiche l’andamento ciclico dell’economia

capitalistica resta una costante anche nei mercati odierni dominati da monopoli e/o oligopoli.

4. Brevi cenni storici su natura e origini delle crisi

La crisi nell’economia capitalistica è un fenomeno economico di estrema complessità sia nella realtà che

nell’analisi, la cui comprensione e interpretazione è altrettanto complessa; se così non fosse, nel tempo

avremmo imparato a controllarla, gestirla meglio o addirittura a eliminarla. A dire il vero, pur non essendo

riusciti ad eliminarla del tutto o a prevenirla, gli strumenti di controllo, teorici e pratici, elaborati nel corso

degli anni ’30 hanno consentito alle autorità pubbliche di evitare, nelle crisi succedutesi a partire dall’inizio

degli anni ’70 del Novecento, le conseguenze più catastrofiche.

«La crisi reale può essere spiegata solo con il movimento reale della produzione capitalistica della concorrenza

e del credito» xi, analizzando, cioè, le complesse interazioni tra struttura economica, forme di mercato e

mercati finanziari. Le crisi dell’economia contemporanea, a partire da quella più catastrofica del 1929,

scoppiano sempre quando il ciclo economico ha raggiunto il culmine e sono spesso originate dal crollo dei

mercati finanziari.. L’origine della crisi contemporanea è dunque sempre finanziaria. Ciò non significa però che la sua

natura sia solo finanziaria. Il periodo immediatamente precedente allo scoppio delle crisi è caratterizzato da

grande euforia dei mercati finanziari, in cui gli operatori (brokers) effettuano operazioni altamente

speculative. Per operazioni altamente speculative si intendono tutte quelle effettuate allo scoperto, in cui gli

operatori acquistano e vendono titoli sui mercati di borsa prendendo a prestito le somme necessarie per

l’esecuzione dei contratti dalle banche e senza avere un’adeguata copertura di mezzi propri. Quando il

meccanismo si inceppa le difficoltà di pagamento si diffondono tra tutti gli operatori, le banche pretendono la

restituzione delle somme prestate, tutti cercano di vendere i titoli per recuperare le somme necessarie ai

rimborsi e il prezzo dei titoli crolla drammaticamente. Si verificano collassi e fallimenti a catena di operatori e

di istituzioni finanziarie. Ben presto la crisi di liquidità si trasmette alle imprese di produzione. E si verificano

le conseguenze ben note di calo della produzione, chiusura di imprese, fallimenti, licenziamenti di lavoratori e

disoccupazione di massa. Quando si evoca questo scenario dalla profondità della memoria storica collettiva

riemerge lo spettro della grande crisi del 1929. Questa data ha rappresentato e rappresenta tuttora uno

spartiacque nella storia del capitalismo contemporaneo. Prima di allora ciclicamente si erano verificate

numerose crisi di varia natura e origine, ma nessuna aveva mai avuto esiti tanto catastrofici.

6

Se si analizza la storia dell’Inghilterra, paese leader mondiale per tutto l’Ottocento e fino alla prima guerra

mondiale, si vede che le crisi scoppiavano con una notevole regolarità, all’incirca ogni dieci anni (Tab. 1).

Tabella 1 – Le crisi in Inghilterra dal 1825 al 1920

1825

1836

1847

Anno di inizio

1857

1866

1890

1920/21

Fonte: Charles Kindleberger, Euforia e panico. Storia delle crisi finanziarie, Editori Laterza, 1981

La base empirica e storica della teoria del ciclo economico è costituita proprio dall'analisi di queste crisi. Ecco

quanto scrive a proposito delle crisi Friedrich Engels: «In effetti, dal 1825, anno in cui scoppiò la prima crisi

generale, tutto il mondo industriale e commerciale, la produzione e lo scambio di tutti i popoli civili e di tutte

le loro appendici più o meno barbariche, si sfasciano una volta ogni dieci anni circa. Il commercio langue, i

mercati sono ingombri, si accumulano i prodotti tanto numerosi quanto inesitabili, il denaro contante diviene

invisibile, il credito scompare, le fabbriche si fermano, le masse operaie, per aver prodotto troppi mezzi di

sussistenza, mancano di mezzi di sussistenza; fallimenti e vendite all’asta si susseguono. La stagnazione dura

per anni, forze produttive e prodotti vengono dilapidati e distrutti in gran copia, sino a che finalmente le

masse di merci accumulate defluiscono grazie ad una svalutazione più o meno grande e produzione e scambio

a poco a poco riprendono il loro cammino. Gradualmente la loro andatura si accelera, si mette al trotto, il

trotto dell’industria si trasforma in galoppo e questo si accelera sino ad assumere l’andatura sfrenata di un

vero steeple-chase [corsa ad ostacoli] industriale, commerciale, creditizio e speculativo per ricadere finalmente,

dopo salti da rompersi il collo, nel baratro del crac. E così sempre da capo, tutto questo dal 1825 lo abbiamo

sperimentato per ben cinque volte e in questo momento (1877) lo stiamo sperimentando per la sesta volta. E

il carattere di queste crisi è così nettamente marcato che Fourier le ha colte tutte quante, allorché definì la

prima come crise pléthorique, crisi di sovrabbondanza» xii.

In questo passo Engels evidenzia il carattere ciclico delle crisi che colpiscono l’economia capitalistica e,

citando il socialista utopista Charles Fourier, le definisci crisi di sovrabbondanza. Per la prima volta nella

storia dell’umanità le crisi sono causate non da carestie ma da sovrabbondanza. E il paradosso della miseria

causata dall’abbondanza diventa realtà. Ma nell’economia mondiale nel periodo che va dal 1825 al 1921 si

erano verificate altre crisi il cui epicentro era stato in altre nazioni. L’epicentro della crisi era stata la Francia

nel 1828, nel 1838, nel 1864 e nel 1882. L’Italia era stata insieme all’Inghilterra epicentro della crisi del

1866. Nel 1848 e nel 1857 la crisi era scoppiata quasi simultaneamente in tutto il continente europeo. Nel

1873 la crisi si originò simultaneamente in Germania, in Austria e negli Stati Uniti. A partire da questa data

e fino ai nostri giorni gli Stati Uniti, che nel frattempo stavano emergendo come grande potenza economica

mondiale, diventeranno l’epicentro di tutte le crisi mondiali.

Il periodo 1873-1890 è noto come “Grande depressione”. Ma come è evidenziato da Engels dopo ogni

crisi ciclica, anni di stagnazione, di distruzione delle forze produttive e di svalutazione delle merci

accumulate in magazzino l’economia ripartiva di nuovo e iniziava una nuova fase di sviluppo. Il sistema

economico aveva le forze e le energie sufficienti per ripartire da solo, senza l’intervento di forze esterne. La

crisi del 1929 rappresenta un’eccezione che non confermerà più le regole fino ad allora vigenti nel sistema

capitalistico.

5. Dalla crisi del 1929 alla crisi del 2007-2008

La crisi del 1929 si manifesta con un crollo improvviso e imprevisto della Borsa di New York; il crollo

avviene il 24 ottobre, ricordato come “il giovedì nero”. Da allora questa data evoca panico, corsa agli

sportelli delle banche, file di disoccupati, miseria e disperazione di massa.

Questa drammatica situazione sociale ha trovato ampia rappresentazione anche nell’arte, in particolare nella

letteratura, nel cinema e nella musica. John Steinbeck è lo scrittore che con realismo, sensibilità e

partecipazione umana ha meglio rappresentato il dramma vissuto da milioni di lavoratori americani poveri,

7

senza lavoro e disperati. Il romanzo simbolo di questa epoca della depressione è senz’altro The grapes of the

wrath (I frutti della rabbia, in italiano è stato tradotto con Furore) in cui Steinbeck ha narrato le vicende della

famiglia Joad che, costretta ad abbandonare l’Oklahoma a causa della siccità e della miseria, intraprende, a

bordo di un autocarro, un lungo viaggio verso l’Ovest nella speranza di trovare lavoro e migliori condizioni

di vita. Il romanzo ha anche ispirato il film Furore, capolavoro del grande regista di western John Ford, con

protagonista principale l’attore Henry Fonda. Il cantante folk Woody Guthrie, ha scritto canzoni e ballate

che narrano della condizione sociale della gente comune, dei lavoratori e delle loro lotte per il lavoro, per la

giustizia e per migliori condizioni di vita. E le ha cantate, accompagnato dalla sua chitarra, in ogni angolo

degli Stati Uniti.

Questi ultimi, al contrario dell’Europa, uscirono dalla prima guerra mondiale molto rafforzati. Da grandi

importatori di capitali diventarono esportatori netti. Anche la bilancia commerciale positiva rifletteva la

loro potenza economica mondiale, espressione di una nazione forte, di un grande mercato interno, di

innovazioni tecnologiche e organizzative – si pensi solo al taylorismo, alla organizzazione scientifica del

lavoro, alla catena di montaggio introdotta nel 1913 da Henry Ford – trasferite dai centri di ricerca ai luoghi

di produzione. «Sembrava – scrive lo storico economico Rondo Cameron – che avessero scoperto la ricetta

della prosperità perpetua» xiii .

Pur essendo stata colpita, al pari dell’Europa, dalla depressione del 1920-21, l’economia degli Stati Uniti

subì un rallentamento solo di breve durata; superata questa fase, visse un periodo di notevole crescita per

quasi un decennio, fino a raggiungere un boom vero e proprio nel 1929 alla vigilia dello scoppio della crisi.

Il boom speculativo di Wall Street era iniziato già nel 1928, allorché le banche e gli investitori istituzionali

americani, avendo limitato gli acquisti di titoli all’estero, in particolare dalla Germania, cominciarono a

riversare sul mercato dei titoli interni i loro notevoli capitali disponibili. Questo naturalmente provocò un

aumento del prezzo dei titoli; gli speculatori che operavano allo scoperto contribuirono ad alimentare

questo inarrestabile rialzo. La mania speculativa coinvolse milioni di persone appartenenti alla classe media,

anche con redditi relativamente modesti. Quando il mercato crollò questi ultimi furono pesantemente e

rovinosamente colpiti. In conseguenza delle perdite subite e della falcidia dei loro risparmi, crollò anche la

loro spesa per consumi. Data la larga diffusione dei titoli tra la popolazione americana l’effetto

moltiplicativo negativo sul reddito nazionale fu ben maggiore di quello di tutti gli altri paesi

economicamente sviluppati. Ciò contribuì a rendere la depressione ancora più grave e la ripresa più

difficile.

«Il ritiro dei capitali dall’Europa continuò per tutto il 1930, sottoponendo l’intero mercato finanziario a

tensioni insopportabili. I mercati finanziari si stabilizzarono, ma i prezzi delle merci erano bassi e

continuavano a scendere, trasmettendo la pressione a paesi produttori come l’Argentina e l’Australia. Il

crollo del mercato azionario non fu la causa della depressione, che era già iniziata, sia negli Stati uniti che

in Europa. La produzione automobilistica crollò negli Stati Uniti a 92.500 unità nel mese di dicembre,

mentre la disoccupazione salì in Germania a due milioni di unità [...] nel maggio del 1931 la Creditanstalt

austriaca di Vienna, una delle banche più grandi e importanti dell’Europa centrale, sospese i pagamenti.

Nonostante il governo austriaco congelasse i patrimoni bancari e proibisse il ritiro dei fondi il panico si

diffuse in Ungheria, Cecoslovacchia, Romania, Polonia e soprattutto in Germania, dove in giugno si

verificò un ritiro massiccio di fondi che determinò il fallimento di diverse banche» xiv.

La Russia in ben altre faccende affaccendata sembrava immune dalla crisi economica mondiale. Leader

indiscusso del paese era diventato Josif Stalin ed era alle prese con la costruzione del socialismo in un paese

solo. E in Italia? L’Italia, in cui si era ormai consolidato il regime autoritario fascista di Mussolini, non fu

immune dalla crisi economica mondiale.

Riportiamo di seguito un passo del 1930 dell’economista Giorgio Mortara: «Il ribasso dei corsi dei titoli e

dei prezzi in grosso e delle merci fu anche da noi il primo segno della crisi. Ed anche da noi il turbamento

cagionato dal ribasso e la previsione di ulteriori sviluppi del movimento concorsero a rallentare gli acquisti

di prodotti industriali ed agricoli e di materie prime, sia da parte dei consumatori sia da parte degli

intermediari […] divisate estensioni d’impianti industriali, progettati miglioramenti agrari vennero rinviati

8

ad epoca più propizia. Alla diminuzione della domanda interna di prodotti fece riscontro una diminuzione

della domanda estera, cagionata dal diffondersi della depressione economica nel mondo intero. Si restrinse

la produzione industriale, si accrebbero le scorte, si abbassarono ulteriormente i prezzi in grosso, aumentò

rapidamente la divergenza fra questi e i prezzi al minuto. Tutte le classi partecipanti alla produzione

soffersero più o meno gravi falcidie di redditi; andò aumentando la disoccupazione e si moltiplicarono i

casi di occupazione ridotta» xv.

Maurice Dobb, storico ed economista inglese, scrive: «Per tutta l’estate del 1932 l’indice della produzione

degli USA rimase inferiore del 55% rispetto al massimo toccato nel 1929, mentre quello della produzione

di beni di costruzione era pari nel 1933 a poco più di un terzo del 1929. Negli altri paesi la diminuzione

variò tra il 20 e il 50%, raggiungendo nel 1932 proporzioni assai maggiori in Germania, Cecoslovacchia e

Polonia che non in Gran Bretagna o in Svezia. Il collasso più spettacolare fu quello fatto registrare dalla

produzione dell’industria pesante: nel marzo del 1932 la produzione di ghisa di sei principali paesi

industriali presi insieme era diminuita del 64% rispetto al livello del 1929. Il reddito nazionale (in termini di

valore) fu quasi dimezzato in una serie di paesi; il commercio internazionale si ridusse a meno del 40% del

totale del 1929 in valore, al 74% in volume» xvi.

Vi fu un drammatico calo di salari, prezzi, credito, consumi e investimenti. La disoccupazione raggiunse

livelli record in tutti i paesi con tassi oscillanti tra il 20 e il 25%. In valore assoluto negli Usa i disoccupati

raggiunsero la cifra di 12 milioni, 10,5 milioni in più del 1929. La ripresa che di solito seguiva alla

depressione non arrivava. Nel periodo 1933-1937 vi fu una modesta ripresa, che riuscì ad assorbire 2-3

milioni di disoccupati rispetto ai 12 milioni, seguita però da una caduta ancora più drastica della produzione

anche rispetto a quella subita nel 1929. Ma rispetto al passato questa pur modesta ripresa non era stata

autonoma, il sistema economico non aveva avuto la capacità di riprendersi senza interventi esterni.

«La fase di ripresa del 1933-37 – scrive ancora Dobb – si distingue da tutti i precedenti periodi della stessa

specie per la misura in cui l’espansione della produzione dipese questa volta dalla politica governativa:

dapprima, dagli atti di politica monetaria o doganale rivolti a favorire l’industria [...], poi dalle politiche

miranti ad abbassare i tassi di interesse e a stimolare quindi le costruzioni edili e industriali; e finalmente,

dagli stanziamenti per il riarmo, innanzitutto e più decisamente in Germania, più tardi e più debolmente in

Inghilterra».

In sintesi l’espansione della domanda di beni di consumo e di beni di investimento che contribuì alla

debole ripresa del 1933-37 non proveniva più da forze interne al sistema economico, bensì dall’intervento

delle autorità pubbliche. Negli anni ’30, come risposta alla crisi, l’intervento non si limitò però solo agli

incentivi economici per sostenere la domanda ma riguardò anche gli assetti istituzionali. In quasi tutti i

paesi si fecero delle riforme del sistema bancario che disciplinavano in maniera più organica l’esercizio del

credito, separando il credito a breve dal credito a lungo termine, si crearono nuovi organismi pubblici per il

sostegno dell’intervento pubblico nell’economia. In Italia in quegli anni fu creato l’Istituto per la

ricostruzione industriale (IRI), con il compito di rilevare le azioni delle grandi imprese industriali in

difficoltà, l’Istituto Mobiliare Italiano ecc.. Negli Usa nel 1933 l’elezione del presidente Roosvelt diede

inizio a una nuova fase politica, definita New Deal. Fu emanato il National Recovery Act che prevedeva una

serie di interventi nell’economia attraverso la creazione di numerose agenzie governative aventi lo scopo di

intervenire in settori specifici, come ad esempio ambiente e salvaguardia del territorio. L’esperienza della

depressione, soprattutto negli USA, è rimasta scolpita nei più profondi recessi della memoria collettiva.

Con la crisi il mito dell’economia capace di autoregolarsi subì un duro colpo.

«La grande crisi – scrive J.K.Galbraith – non terminava mai. Essa scomparve soltanto con la grande

mobilitazione degli anni Quaranta. Per un’intera generazione essa divenne l’aspetto normale della vita negli

Stati Uniti in tempo di pace, una cosa che si temeva e si attendeva al tempo stesso. Se si misura l’impronta

lasciata sulle azioni e sugli atteggiamenti, la grande depressione si stacca nettamente, insieme alla guerra

civile, come uno dei due eventi più importanti dalla rivoluzione in poi. Per la grande maggioranza degli

americani la seconda guerra mondiale fu, al paragone, quasi un’esperienza casuale e piacevole. Trovarono

lavoro parecchi milioni di persone che avevano dubitato di poter trovare mai più lavoro […] La

9

depressione non solo contribuì profondamente all’insicurezza con cui gli americani guardavano alla loro

economia, ma influenzò profondamente anche il loro comportamento economico. Negli anni dopo la

seconda guerra mondiale il timore di un ripetersi della depressione fu senza dubbio un fattore importante

nei calcoli di una larga percentuale di tutti gli imprenditori» xvii.

Nel mondo degli affari la paura della depressione era così diffusa che si evitava di nominarla; per il timore

che il solo evocarla poteva instillare nella mente dei consumatori e tra gli imprenditori aspettative negative

che provocando sfiducia avrebbe potuto determinare un collasso economico. Questi timori, molto diffusi

nel periodo immediatamente successivo alla Seconda guerra mondiale, grazie alla prosperità e al passare del

tempo si sono attenuati. Sostiene Galbraith che: «il timore della depressione ci ha favorito più di quanto

non si sia immaginato».

La tesi che sostiene Galbraith è questa: la paura della depressione ha consentito agli economisti più

spregiudicati e agli uomini politici più intelligenti di abbandonare vecchie teorie cristallizzate nei loro

schemi e nelle loro incrostazioni ideologiche che inducevano comportamenti che li portavano, per

difendere teoremi economici formalmente ineccepibili ma in contrasto con la realtà, a negare l’evidenza.

C’era la disoccupazione, si però non doveva esserci se le condizioni di un mercato di libera concorrenza

fossero state rispettate. Che poi la realtà fosse dominata da oligopoli rappresentava uno spiacevole

accidente da combattere con il rimpianto di un ritorno all’epoca d’oro della libera concorrenza. Queste idee

furono smantellate dall’imporsi delle idee e delle politiche ispirate da John Maynard Keynes. Già durante la

guerra, soprattutto in Inghilterra, furono gettate le basi per la costruzione del Welfare State. Nel

dopoguerra tutti i principali paesi europei adottarono politiche keynesiane. In tutti i paesi economicamente

sviluppati, quelli di area OCSE, grazie alle politiche keynesiane pur tra recessioni, sempre di breve durata,

fino all’inizio degli anni ’70 non vi furono grandi sconvolgimenti economici. Si verificò per oltre un

ventennio una crescita economica mai vista prima e si raggiunsero condizioni di sostanziale piena

occupazione. Nel 1971 con la dichiarazione degli USA di inconvertibilità del dollaro crollò il sistema di

Bretton Woods e iniziò un periodo di turbolenza economica, politica e sociale che si trascinò fino agli anni

’80 del Novecento. Verso la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’8o, con la vittoria di Margaret Thatcher

in Inghilterra (1979) e di Ronald Reagan negli Usa (1980) inizia la controrivoluzione liberista. Con loro si

dà il via alla politica di deregulation, seguita da tutti gli altri paesi dell’OCSE e da tutti gli organismi

finanziari internazionali (FMI, Banca mondiale, WTO) e da questi imposti a tutti i paesi del terzo mondo.

Queste politiche avrebbero dovuto garantire una ripresa del blocco dello sviluppo intervenuto negli anni

’70, e causato, secondo i teorici neoliberisti, dall’interferenza dello Stato nell’economia. Queste politiche

furono proseguite anche dai vari governi democratici (Bill Clinton) o laburisti (Tony Blair) e imitate in

Europa anche dai governi socialdemocratici (Germania) e socialisti (Francia). In Italia l’onda neo-liberista

arriva con ritardo agli inizi degli anni ’90 e travolge anche i partiti di centro-sinistra (Prodi, D’Alema).

Negli anni ’90 si sono verificate una serie di crisi che in un primo momento hanno colpito aree e paesi

periferici.

Ecco un elenco sommario:

- 1997: Crisi asiatica, di origine bancaria e valutaria. Paesi colpiti: Thailandia, Indonesia, Corea e Malesia

- 1998: crisi valutaria in Russia

- 1999: crisi valutaria in Brasile

- 2001-2002: crisi da debiti in Argentina

Crisi con epicentro gli USA:

- 1998: Crisi degli Hedge Funds (fondi di investimento altamente speculativi)

- 2000: Crisi delle “dot.com”, imprese della cosiddetta “New economy”

- 2007-2008: Crisi finanziaria mondiale provocata dai mutui sub-prime

Quest’ultima crisi, tuttora in atto, è quella che, date le dimensioni e la diffusione mondiali, sembra evocare

maggiormente gli spettri della crisi del ’29. La crisi originata negli Usa si sta diffondendo in tutti i paesi del

mondo; partita dal settore finanziario si sta estendendo all’economia reale con una velocità straordinaria di

10

giorno in giorno. Dati drammatici su chiusura di stabilimenti o di fabbriche intere, fallimenti, calo della

produzione, aumento di cassa integrazione straordinaria, disoccupazione in aumento sono snocciolati ogni

giorno dai media di tutto il mondo. In Giappone il PIL dell’ultimo trimestre del 2008 è diminuito del

12,7%. È troppo presto per analizzarne gli esiti, ma qualche ipotesi, alla luce anche degli interventi che i

vari governi stanno facendo per cercare di arginare le conseguenze più catastrofiche, si può fare su alcune

possibili cause. Cosa stanno facendo – o si propongono di fare – i vari governi e in particolare il presidente

Usa, Barack Obama? Salvataggio di banche e addirittura la loro nazionalizzazione, ripristino di controllo sui

mercati finanziari, separazione del credito a breve da quello a lungo termine, interventi a salvaguardia

dell’ambiente, sostegno alle industrie automobilistiche ecc. Una riproposizione di un massiccio intervento

pubblico nell’economia, di strumenti di politica economica e di organismi di regolazione e di controllo

approntati fin dagli anni ’30, che avevano permesso nel periodo 1945-1970 uno straordinario sviluppo.

Tutta questa esperienza e queste pratiche, accumulate nel corso di tre decenni, negli ’80 vengono buttate

alle ortiche dai governi conservatori e dai loro imitatori “progressisti”.

«Ha ragione Freud – scrive Giovanni Mazzetti - quando compatisce gli esseri umani per la loro evidente

difficoltà di imparare dall’esperienza. Una difficoltà che si manifesta nel loro essere spesso vittime di una

spinta a ripetere coattivamente alcuni comportamenti, nonostante in precedenza abbiano avuto esiti

disastrosi. Ma ha ancora più ragione Marx quando sostiene che ogni ripetizione della storia si trasforma

quasi inevitabilmente in una farsa. Soffermiamoci, dunque, sulla farsa in corso. 1980-2007: Primo atto,

dominato dalla ripresa di quelle pratiche e di quei comportamenti finanziari che, a metà anni ’20 negli USA,

avevano dato adito alla più grande crescita del capitale quotato in borsa. Con sconsiderata baldanza sono

state progressivamente smantellate le norme e le pratiche, che dopo il disastro degli anni ’30, erano state

elaborate, proprio per impedire che la speculazione finanziaria finisse, come accadde allora, fuori controllo.

Con grande protervia si è ingenuamente ripetuto, come si faceva prima del ’29 (vedi Galbraith, Il grande

crollo), che, essendo il mondo profondamente cambiato e disponendo di nuovi strumenti analitici e

previsonali, il capitale era ormai garantito dal rischio. Per questo Bernard Madoff, con la sua truffa da 50

miliardi di dollari scoperta sul finire del 2008 rifà il verso a Charles Ponzi, con la sua truffa da 10 milioni di

dollari del 1920» xviii.

6. Interpretazione delle crisi

Le interpretazioni delle crisi seguono essenzialmente tre linee fondamentali, corrispondenti alle tre correnti

principali del pensiero economico:

a) teoria economica marxista

b) teoria economica neo-classica

c) teoria economica keynesiana

Dell’interpretazione marxista abbiamo già evidenziato gli elementi fondamentali. La crisi nel pensiero di

Marx, come appare dalle numerose citazioni riportate, è parte inscindibile dell’analisi del sistema

capitalistico.

La teoria economica neo-classica – tuttora dominante e che si insegna in quasi tutte le facoltà di

economia del mondo – non ha una teoria delle crisi e delle depressioni. L’accettazione della legge di Say,

secondo la quale ogni produzione crea la propria domanda, implica necessariamente l’impossibilità della

crisi. Come è possibile che si accumulino merci invendute nei magazzini delle imprese? La teoria lo nega.

L’economia di mercato è sempre capace di autoregolarsi. Affinché ciò avvenga è necessario che forze

esterne – ad esempio lo Stato – non si intromettano nella libera iniziativa privata intralciando il naturale

funzionamento del mercato. Salari e prezzi flessibili consentiranno sempre al sistema economico di

raggiungere una condizione di equilibrio di piena occupazione. Quando ciò non avviene la causa è sempre

esterna al sistema. Le crisi e le depressioni semplicemente non possono e non devono esistere.

11

«Da tutto questo – scrive J.K. Galbraith – deriva un’altra conseguenza ovvia: poteva non esserci un rimedio

per la depressione se la depressione era stata esclusa dalla teoria. I medici, persino quelli di maggiore

reputazione, non hanno una cura per una malattia che non può esistere» xix.

Due eminenti economisti di questa corrente, Lionel Robbins e Joseph A. Schumpeter, nel pieno della crisi

sostenevano che non bisognava fare assolutamente nulla per uscirne. La causa della crisi era da cercare

nell’accumulo di veleni nel sistema e la guarigione poteva avvenire solo con l’espulsione spontanea di questi

veleni. Schumpeter affermò: «Questo non è tutto: la nostra analisi ci conduce a creder che la guarigione sia

autentica solo se viene da sé».xx

Milton Friedman, l’economista ispiratore della ripresa ideologica e politica del liberismo attribuisce la crisi

del 1929 e la depressione che ne seguì a errori di politica monetaria della Fed (Banca centrale degli Usa).

Scrive Friedman: «Oggi sappiamo, come qualcuno sapeva anche allora, che la depressione non fu prodotta

da un fallimento dell’impresa privata, ma piuttosto da un fallimento del potere pubblico in un’area

tradizionalmente di sua competenza: “battere moneta, regolare il suo valore e quello della moneta estera [...]

l’incapacità dei poteri pubblici nella gestione della moneta non è solo una curiosità storica, ma continua a

far parte della realtà di oggi»xxi.

La prova che questo modo di pensare è ancora dominante si può trovare in molti articoli, apparsi negli

ultimi mesi, di autorevoli commentatori sulla crisi del 2007-2008. Le posizioni espresse non sono così nette

come gli autori appena citati, ma la sostanza in fondo è quella. Si cercano errori, responsabilità politiche, si

biasimano comportamenti fraudolenti e si auspica una maggiore moralità. Molti di questi commentatori,

per non parlare di industriali e banchieri, che fino a qualche mese fa erano cantori delle magnifiche sorti e

progressive dei mercati finanziari si fanno paladini dell’intervento pubblico, sia pure a carattere

temporaneo. E si invocano politiche keynesiane. Per John Maynard Keynes, così come per Marx, la crisi

non è un fatto accidentale ma è al centro sia della sua teoria sia della sua attività politica. Il sistema

economico non è sempre in grado di autoregolarsi, così come sostenevano tutti gli economisti accademici

dell’epoca, l’equilibrio tra domanda e offerta può esserci e non esserci e il risparmio non è sempre

necessariamente uguale agli investimenti. La prova era sotto gli occhi di coloro che volevano ed erano

capaci di vedere. Milioni di disoccupati, impianti fermi, fabbriche chiuse e bisogni primari (abitazioni,

salute, istruzione) insoddisfatti. La domanda effettiva, la domanda solvibile di beni di consumo e di

investimento, può essere non adeguata al livello della produzione e ciò può produrre un blocco del

meccanismo economico. E le ricette classiche: riduzione dei prezzi e dei salari anziché portare il sistema

all’equilibrio di piena occupazione lo possono far precipitare nel baratro della depressione. La crisi non è

prodotta dalla scarsità bensì dall’abbondanza; questa che sembrerebbe una verità ovvia e banale, in realtà

non lo è affatto. Basta leggere gli articoli di autorevoli commentatori. Se in questi giorni apriamo uno

qualsiasi dei più importanti quotidiani nazionali troveremo da un lato articoli che descrivono la chiusura di

impianti, o la sottoutilizzazione degli stessi, la messa in cassa integrazione o il licenziamento in massa di

migliaia di lavoratori e dall’altro articoli di commentatori che propongono sacrifici, urgenti e necessari per

risolvere la crisi.

La contaddittorietà di queste posizioni – talvolta presentate dalla stessa persona – evidenzia la confusione e

lo smarrimento in cui la società è precipitata dopo quasi un trentennio di dominio culturale e ideologico del

neo-liberismo. Ed evidenzia, inoltre, il fatto che la lezione keynesiana, che pure aveva contribuito al grande

sviluppo del primo trentennio post-seconda guerra mondiale, non è stata metabolizzata dalla società, cioè

non è diventata senso comune. Quando negli anni ’70 del Novecento i paesi capitalistici sono entrati in

crisi e la crescita si è bloccata, le classi dominanti dell’epoca, non essendo state capaci di individuare gli

elementi critici delle stesse politiche keynesiane per superarli e cominciare a sperimentare un nuovo

modello di sviluppo, si sono limitate a riproporre politiche pre-keynesiane. Non essendo state capaci di

immaginare e progettare il futuro si sono rivolte al passato, rispolverando tutto l’armamentario ideologico e

pratico del liberismo ottocentesco e, denominandolo neo-liberismo, si è spacciata per nuova una teoria e

una pratica messa a dura prova già nella grande crisi del ’29. La crisi che stiamo vivendo è crisi sia della

teoria economica neo-liberista che delle politiche economiche da essa ispirate. Riproporre i sacrifici come

12

soluzione della crisi è sintomo della difficoltà di capire la natura stessa della crisi. Se tutti vediamo che le

imprese hanno difficoltà a vendere i loro prodotti, se il meccanismo economico si è bloccato, come può il

“sacrificio” contribuire a risolvere la crisi? L’idea che dei “sacrifici” possano contribuire a risolvere un

qualsiasi problema costituisce la spia del trascinarsi nella modernità di una cultura arcaica. Il sacrificio è

infatti una rinuncia, una privazione, un atto negativo. Chi suggerisce di affrontare la crisi sacrificandosi

confessa pertanto chiaramente di non comprendere quello che sta accadendo, e di sperare di uscirne in

forma misticaxxiii. Un noto sindacalista ha addirittura definito la crisi che stiamo vivendo una “jella”! In

questi giorni molti quotidiani hanno riportato la notizia di alcuni manager americani che si sono ridotti del

10% i loro compensi milionari. E uno di questi grandi manager si è autoridotto il compenso, sempre

milionario, addirittura del 15%! L’opinione pubblica plaude a questi comportamenti moralmente esemplari.

Poi sentiamo altre notizie che ci parlano della riduzione dei consumi dei ricchi. E l’opinione pubblica si

consola al pensiero che anche “i ricchi riducono i loro consumi”, salvo poi trovarsi in cassa integrazione

perché la fabbrica che produce beni di lusso incontra anch’essa difficoltà di vendite. Il “sacrificio” dei ricchi

potrebbe avere un senso solo se ciò portasse a una redistribuzione del reddito a favore dei lavoratori

dipendenti e di tutte le fasce di lavoratori precari a basso reddito, che avendo una maggiore propensione al

consumo potrebbero fare da stimolo alla domanda di beni di consumo e contribuire così a un eventuale

ripresa. Se i governi e le imprese dovessero malauguratamente praticare politiche che comportino sacrifici,

cioè riduzione di salari, la crisi che stiamo vivendo potrebbe aggravarsi e sfociare in una grande e lunga

depressione, perché, e lo ribadiamo con forza, quella che stiamo vivendo, come tutte le crisi

contemporanee, è una crisi di sovrapproduzione e non di scarsità.

Ma Keynes su questo punto era stato chiaro: «Se la nostra povertà fosse dovuta a una carestia, a un

terremoto o a una guerra, se ci mancassero beni essenziali e le risorse per produrli, non potremmo

aspettarci di trovare i mezzi per raggiungere il benessere se non nel duro lavoro, nell’astinenza, e

nell’inventiva. In realtà i nostri guai sono di altro genere. Essi provengono da qualche guasto nei

meccanismi impalpabili della mente, nel funzionamento delle motivazioni che dovrebbero portare alle

decisioni e agli atti di volontà, indispensabili per mettere in moto le risorse e i mezzi tecnici da noi già

posseduti. E come se due automobilisti, incrociandosi nel mezzo di una strada principale, fossero incapaci

a decidersi su come passare perché nessuno conosce il codice stradale. I loro muscoli non gli sono di

nessuna utilità, un meccanico non potrebbe aiutarli, una strada migliore non servirebbe. Nulla è richiesto e

nulla sarà di aiuto se non un piccolo ragionamento. Così anche il nostro non è un problema di muscoli e di

resistenza. Non è un problema ingegneristico o agricolo, e neppure un problema di affari [...] Né d’altra

parte è un problema di tecnica bancaria [...] Al contrario è, in senso stretto, un problema economico o

meglio, visto che si presenta come una miscela di teoria economica e di arte di governo, un problema di

economia politica. Ho richiamato l’attenzione sull’essenza del problema perché questa ci indica la natura

del rimedio. Conviene che il rimedio sia trovato in qualche espediente. Ma ci sono molti che vedono con

sospetto gli espedienti e dubitano istintivamente della loro efficacia. Vi è ancora gente che crede che la via

d’uscita possa essere trovata con il duro lavoro, la pazienza, la frugalità, più perfezionati metodi negli affari,

una attività bancaria più cauta e soprattutto evitando espedienti, Ma temo che gli autocarri di queste

persone non riusciranno mai a passare. Essi possono rimanere alzati tutta la notte, ingaggiare autisti più

sobri, installare nuovi motori e allargare la strada; ma non riusciranno mai a passare a meno che non si

fermino a riflettere e trovino, assieme al guidatore proveniente dalla direzione opposta, un espediente

grazie al quale ciascuno si muove simultaneamente un po’ più sulla sua sinistra. Quello che dovremmo

trovare paradossale è la situazione attuale. Il paradosso deve essere trovato nei 250.000 edili disoccupati in

Gran Bretagna, nel momento in cui le case sono la nostra maggiore necessità materiale. Dovremmo

istintivamente dubitare di chi ci dice che, con una sana finanza e buon senso politico, non c’è modo di

portare gli uni a lavorare per le altre. Dovremmo essere sospettosi dei calcoli dell’uomo di Stato che, già

oberato dalle spese per l’assistenza dei disoccupati, ci dice che se egli mettesse a lavoro le persone per

costruire case ciò comporterebbe pesanti passività, presenti e future» xxii.

13

Note

i

ii

iii

iv

v

Carandini, A.; Roma. Il primo giorno, Editori Laterza, Bari, 2009.

Elifani, V.; Quando il mercato fa crash, Meridiano, Giornalino ITC “L.L. Radice”, n.1, Roma, Dicembre 2008.

Sweezy, P.M.; La teoria dello sviluppo capitalistico, Boringhieri, Torino, 1972.

Charles Ponzi;, Bernard Madoff.

Per avere una conferma di quanto affermato basti pensare alla crisi che ha colpito il settore automobilistico,

afflitto e non solo nella crisi attuale, da un eccesso di capacità produttiva. Ecco quanto scrive Marco Panara: «In

Europa, secondo CSM Worldwide, la capacità produttiva è di quasi 27 milioni di veicoli l’anno e la produzione

effettiva è passata da 21,7 milioni del 2007 a 20,6 milioni nel 2008. Nel 2009 non si arriverà a 17,4 milioni di

vetture prodotte, dieci milioni in Renault-Nissan scenderà dal 75,8 del 2007 al 57,6 nel 2009, la Psa dall’ 82 al 62

per cento, la General Motors (in Europa) dall’82 al 52,8, la Honda dal 93,4 al 49,9 per cento, la Fiat dal 72 al

63»., Marco Panara, La rivoluzione dell'auto, tre mosse per cambiare, “La Repubblica”, 26 gennaio 2009.

vi Ricardo, D.; Sui principi dell'economia politica e della tassazione, cap. XXI, pagg. 212-217, Mondadori, Milano,1979.

vii Marx, K.; Teorie sul plusvalore, vol. II, cap. XVII, pp. 555-584, Editori Riuniti, Roma, 1979.

viii Marx, K.; Teorie sul plusvalore, vol. II, cap. XVII, pag 556, Editori Riuniti, Roma, 1979.

ix Marx, K.; Il Capitale, Poscritto II edizione del 1873, Editori Riuniti, Roma, 1989.

x Kalecki M.; “Il ciclo economico”, in Antologia di scritti di teoria economica, Il Mulino, Bologna, 1979.

xi Marx, K.; Teorie sul plusvalore, vol. II, cap. XVII, pag 555-584, Editori Riuniti, Roma, 1979.

xii Engels F.; Anti-Dühring, 1878

xiii Cameron, R.; Storia economica del mondo, Il Mulino, Bologna, 1998.

xiv Cameron, R.; Storia economica del mondo, Il Mulino, Bologna, 1998.

xv Mortara, G.; La crisi del 1930, Prospettive economiche, Università Bocconi, Milano, 1931.

xvi Dobb, M.; Problemi di storia del capitalismo, Editori Riuniti, Roma, 1974.

xvii Galbraith, J.K.; Il capitalismo americano, Etas Kompass, Milano, 1967.

xviii Mazzetti, G.; “Il Manifesto”, 20 dicembre 2008.

xix Galbraith, J.K.; Storia dell'economia, Rizzoli , Milano, 1987.

xx Schumpeter, J.A., “Depressions”, in The Economics of the recovery programs, McGraw.Hill, New York, 1934.

xxi Friedman, M. e R.; “Anatomia di una crisi”, in Liberi di scegliere, Longanesi , Milano 1979.

xxii Keynes, J. M.; “I mezzi per raggiungere il benessere economico”, in Come uscire dalla crisi, Editori Laterza, Bari, 1983.

14