Placebo: l'impossibile causa dell'effetto

di Massimo Biondi

Non è un farmaco, perché per definizione non esercita nessuna azione specifica

sulle malattie e sui disturbi di chi lo prende. Non è "acqua fresca", cioè senza attività,

perché può comportarsi come un farmaco e avere perfino effetti collaterali. Non è una

pozione magica, perché può essere anche un atto, un atteggiamento, la simulazione di

un intervento sanitario. Malgrado oltre 50 anni di studi intensi, malgrado l'uso

praticamente quotidiano che se ne fa, malgrado gli enormi progressi compiuti in tutte le

discipline scientifiche, il placebo o meglio l'effetto-placebo rimane uno degli "oggetti

misteriosi" della medicina.

Al principio, ovvero agli inizi del Novecento, tutto sembrava semplice e chiaro.

Nel corso degli studi clinici placebo era la sostanza inerte data al gruppo di pazienti che

dovevano servire da "controllo" dell'efficacia di un certo prodotto farmaceutico che si

voleva sperimentare. Placebo e farmaco attivo dovevano essere confezionati nella

stessa maniera, avere la medesima modalità di somministrazione ed essere

esteriormente indistinguibili: l'ideale era che tanto il medico quanto il paziente

ignorassero la vera natura del preparato utilizzato caso per caso, in modo da evitare

ogni pregiudiziale dovuta a suggestione. In un secondo momento, a ricerca conclusa,

gli effetti riscontrati nei pazienti che avevano ricevuto la vera sostanza terapeutica

sarebbero stati confrontati con le condizioni dei malati che avevano ricevuto il placebo:

e per semplice sottrazione numerica si sarebbe potuta dedurre l'azione benefica - se ce

n'era - del farmaco sotto esame. Tutto ciò secondo il presupposto che, trattandosi di una

sostanza biologicamente inattiva, il placebo non avrebbe potuto avere alcuna

conseguenza sulle condizioni cliniche del paziente. L'unico effetto, ovviamente

minimo, sarebbe stato quello psicologico della consapevolezza di curare o di essere

curato.

Con il tempo questo schema semplice si è andato complicando sempre più, per una

serie di motivi. In primo luogo ci si è accorti che in molte occasioni un atto medico non

può essere controllato con un placebo. Non lo si può fare, ad esempio, quando si tratta

di interventi chirurgici impegnativi (aprire e richiudere "per finta" una persona, allo

scopo di "vedere" che cosa succede dopo un'operazione vera, serve solo a farsi

denunciare dal paziente) o quando l'effetto del farmaco da sperimentare è immediato

(ad esempio nel provare una nuova compressa contro il mal di testa il paziente di solito

si accorge entro pochi minuti se sta meglio o se ha ingoiato una sostanza senza alcuna

attività terapeutica). Ci sono poi circostanze nelle quali l'uso di un placebo appare

moralmente riprovevole: quando si sperimenta un nuovo prodotto per una malattia già

curabile con altri farmaci, ogni controllo di efficacia andrebbe fatto rispetto alle terapie

esistenti e non rispetto al placebo, perché quest'ultimo caso corrisponde a un'omissione

di assistenza che nessun medico potrebbe condividere.

Di recente il caso dell'Aids ha prospettato una serie di problemi connessi alla

sperimentazione con il placebo che in precedenza si erano manifestati soltanto di rado.

Dopo i primi anni di disorientamento e disperazione, una prima, fievole speranza si è

accesa verificando in laboratorio le proprietà antivirali specifiche di una sostanza

divenuta nota come Azt. Iniziata la sperimentazione su un ampio numero di pazienti,

secondo il programma ci sarebbero voluti almeno un paio d'anni prima di completare lo

studio e decidere se la sostanza fosse davvero efficace: ma già a un controllo

preliminare dopo pochi mesi si vide che c'era una differenza notevole tra i malati che

seguivano il trattamento con Azt e quelli che invece prendevano il placebo. Nei primi la

gravità della malattia si attenuava, talvolta con un chiaro miglioramento delle

condizioni generali; tra i secondi tutto procedeva come prima, con i malati che

continuavano a peggiorare e a morire senza trarre alcun giovamento dall'essere stati

inclusi nella ricerca. La conseguenza fu che lo studio venne interrotto prima del tempo

e il farmaco dato a tutti i pazienti che ne avessero fatto richiesta: continuare a

somministrare placebo sarebbe stato come negare una speranza di vita a chi era

destinato a morire. Di fatto, emerse che l'Azt poteva solo attenuare e ritardare il decorso

della malattia, senza curarla: era un effetto chiaramente insufficiente a fini clinici ma

che risultava meglio di niente, anche perché allungando le prospettive di sopravvivenza

di un malato inguaribile gli si dava l’opportunità di beneficiare di eventuali cure efficaci

che fossero state ancora in sperimentazione ma poi approvate per l’uso.

Singolare comunque fu quello che accadde poco dopo nella comunità dei

sieropositivi, che cercavano in tutti i modi di partecipare ai nuovi studi clinici per

ricevere l'Azt e rallentare così il progresso della malattia. Effettuando analisi del sangue

dei loro pazienti, i medici si accorsero che quasi tutti i malati di Aids inclusi nelle nuove

sperimentazioni avevano preso il farmaco, il che era inspiegabile sapendo che soltanto

la metà di loro lo riceveva effettivamente, mentre agli altri veniva dato il placebo.

Facendo una rapida indagine, i ricercatori vennero a capo dell'enigma: poiché l'Azt era

molto amara e i malati se n'erano accorti, quando ricevevano le capsule del trattamento,

senza farsi vedere, le rompevano e le assaggiavano. Poi buttavano via quelle senza

sapore (il placebo) e si dividevano le dosi del farmaco. Un simile comportamento

rischiava di confondere i risultati degli studi, per cui i ricercatori furono costretti a

studiare nuove formule di placebo per renderlo davvero indistinguibile dall'Azt. Questo

però aveva posto in tutta la sua urgenza il problema del rispetto della terapia da parte

dei pazienti: in una ricerca che non si compie in ospedale, cioè teoricamente sotto il

controllo diretto dei medici, come si può essere sicuri che i malati si attengano alle

indicazioni ricevute? e che non prendano altre sostanze, oltre quelle che fanno parte

dello studio? Quando si tratta di malattie gravi e di disturbi gravemente debilitanti, l'uso

del placebo diventa molto problematico, con conseguenze che si ripercuotono sulla

valutazione dell'efficacia del farmaco.

Ciò che oggi lascia maggiormente perplessi è l'aver accertato che, a dispetto di ogni

buona intenzione, il placebo non è mai quella sostanza inerte che si crederebbe, bensì

un preparato che si accompagna sempre a una molteplicità di effetti. Andando a

riesaminare i lavori che hanno controllato i vantaggi terapeutici di nuovi farmaci, alcuni

autori si sono accorti che anche il placebo può avere conseguenze cliniche di opposta

natura, non diversamente da tutte le sostanze attive note. I malati che a loro insaputa

ingeriscono il placebo possono riceverne effetti benefici, come un'attenuazione dei

sintomi, un rallentamento del decorso della malattia, la guarigione totale. Effetti, come

si vede, molto diversi dalla sensazione soggettiva di star meglio e che corrispondono a

profondi cambiamenti biochimici e organici ben evidenziabili con analisi di laboratorio

o strumentali, cioè in maniera oggettiva.

Ma il placebo si associa anche ai cosiddetti effetti collaterali, altra conseguenza

paradossale che non dovrebbe manifestarsi. Sebbene di solito inferiori a quelli causati

dai farmaci attivi, questi disturbi possono essere di varia natura e colpire tutti i sistemi

del corpo, con una certa predominanza a carico degli apparati gastrointestinale e

nervoso. È stato calcolato che complessivamente il 14% degli individui giovani e il

24% di quelli anziani manifesta almeno un evento indesiderato dopo aver assunto una

sola volta una preparazione di placebo; mentre in seguito a un’assunzione ripetuta i

valori si modificano, rispettivamente, al 28% e al 32%. E' da specificare che tali effetti

negativi compaiono anche nei soggetti sani che si sottopongono volontariamente alle

sperimentazioni e che non sono legati a una particolare predisposizione alla

suggestione: persone che non lamentano eventi collaterali da placebo in una certa

occasione possono soffrirne mentre partecipano a un diverso studio.

Notevole poi è il fatto che gli effetti avversi legati alla medesima preparazione di

placebo cambino a seconda del tipo di farmaco che si sta controllando. Se questo è

specifico per problemi cardiaci, ad esempio, la maggior parte dei disturbi del placebo

consiste in un'accentuata sonnolenza, mentre se il prodotto è attivo sul sistema nervoso

centrale il placebo causa soprattutto mal di testa. E non meno straordinario è che

aumentando il dosaggio del placebo si abbia un aumento degli effetti negativi

conseguenti.

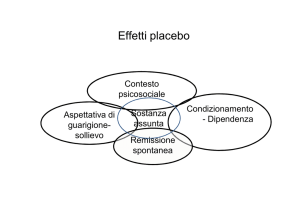

A livello di opinione comune, per effetto-placebo si intende una conseguenza

positiva che si produce a seguito di una causa aspecifica (cioè del tutto generale) che

non dovrebbe avere quella conseguenza. Di solito lo si attribuisce all'autosuggestione,

come ad esempio nel caso di un miglioramento della salute dopo un atto indifferente

che ha l'apparenza di essere significativo, quale potrebbe essere un rituale magico.

Questa però è una visione limitativa del fenomeno, che non tiene conto della

complessità di tutti i riscontri oggettivi che riguardano la questione. Il ricorso a

dinamiche psicologiche semplici non sembra in grado di chiarire la globalità delle

manifestazioni biologiche e cliniche osservate: ed è dalla constatazione di tale difficoltà

esplicativa che si è prodotto di recente un notevole fermento in campo medico con la

nascita di nuove, originali ricerche incentrate sul placebo. Considerato, forse per la

prima volta, un vero e proprio oggetto di studio e non soltanto elemento di fondo sul

quale misurare il valore e l'ampiezza di un altro effetto importante, come quello

terapeutico dei farmaci.

La clinica dell’effetto placebo

di Roberto Maggioni, M.D.

Storicamente, la ricerca sul placebo ha riguardato per lo più sintomi che in varia

misura afferiscono alla sfera psicologica, quali la condizione di depressione o il dolore,

ed è stato a causa di ciò che si è diffusa la tendenza a ritenere la risposta al placebo non

un processo concreto e oggettivo, ma solo una distorsione soggettiva della realtà

esperita dai pazienti. Una simile convinzione è del tutto errata, perché è ora chiaro che

la risposta al placebo non soltanto è in grado di indurre cambiamenti anche molto

evidenti nell’organismo, ma si basa su alterazioni fisiologiche e biochimiche ben

definite. Lo dimostra, ad esempio, il fatto che la somministrazione di placebo può

stimolare la produzione di endorfine contro il dolore, è in grado di indurre il rilascio di

dopamina nei soggetti con morbo di Parkinson, oppure riesce ad alterare il tono delle

fibre muscolari a livello bronchiale nei pazienti con asma. Le risposte al placebo, in altri

termini, sono reali e concrete come qualunque altra reazione dell’organismo, anche se a

produrle è un “agente” di natura diversa da ogni altro. Ciò spiega come mai la

definizione di risposta al placebo che si è andata maggiormente affermando negli

ambienti della ricerca clinica sia quella di una “attenuazione di un sintomo prodotta da

fattori connessi alla percezione che il paziente ha dell’intervento terapeutico”.

Nella valutazione sperimentale dei trattamenti farmacologici le risposte spontanee al

placebo costituiscono un vero e proprio “inconveniente”, nei cui confronti ci si

premunisce ricorrendo a studi controllati e randomizzati, che prevedono cioè

l’assegnazione casuale di pazienti con medesime caratteristiche a gruppi diversi,

sottoposti poi a trattamenti analoghi fondati su sostanze probabilmente efficaci o su

preparati fittizi (placebo). Confrontando ciò che si osserva nei due gruppi di pazienti e

sottraendo le risposte al placebo dall’effetto totale riscontrato nel gruppo del preparato

attivo, si definisce quella che dovrebbe essere la vera efficacia del farmaco. Nella

pratica clinica corrente, invece, la risposta al placebo può avere un impatto decisivo

sull’evoluzione di una malattia ed è per questo motivo che ha le potenzialità di

diventare uno strumento terapeutico importante sia per i medici che per i pazienti stessi.

In generale le risposte al placebo non sono uniformi, cioè identiche in qualunque

contesto, ma si modificano notevolmente per qualità, natura e percentuale di incidenza

in rapporto alla patologia verso la quale vengono sollecitate (tabella). In ogni caso

percentuali anche consistenti di pazienti dimostrano un miglioramento, un’alterazione

significativa della propria condizione fisiologica o perfino una guarigione completa,

dopo essersi sottoposti a quello che considerano un “trattamento”, anche se in realtà è

stato effettuato solo con placebo. Contrariamente a quanto si ritiene di solito, inoltre,

queste risposte possono mantenersi per mesi o anni, dimostrandosi dunque assai

durature.

Disturbo

Disturbi affettivi

Attacchi di panico

Disturbi di personalità

Demenza

Artrite reumatoide

Dolore

Cancro

% miglioramento

trattamento

placebo

65

46

49

23

65

35

32

10

45

23

68

21

37

33

Tassi di miglioramento in funzione del disturbo

Una difficoltà nella quale ci si imbatte nel valutare le conseguenze a lungo termine

del placebo nelle patologie croniche è rappresentata dalla possibilità, tutt’altro che

teorica, che questi casi vadano incontro a remissione spontanea. Per una stima corretta

dell’effetto del placebo, perciò, quest’ultimo va confrontato non con la situazione

registrata all’inizio di uno studio, ma con la storia naturale della malattia. Se si attuano

confronti di questo genere, di solito l’ampiezza della risposta al placebo si riduce. Una

metanalisi recente relativa a studi sperimentali su sostanze analgesiche ha paragonato il

placebo con la storia naturale delle patologie incluse in quei lavori, nei quali i pazienti

erano ben consapevoli di poter essere assegnati al gruppo del trattamento attivo o a

quello di controllo, e ha stimato l’entità dell’effetto placebo complessivo (effect size) in

un valore di 0,15, che è piuttosto modesto. Confrontando invece l’effetto placebo con la

storia naturale della malattia nei soli studi nei quali i pazienti erano convinti di subire un

trattamento con un farmaco vero, l’effetto è risultato molto maggiore, raggiungendo il

livello assai alto di 0,95. Una simile differenza non va sottovalutata, in quanto dimostra

che la risposta al placebo può cambiare a seconda del contesto nel quale la sostanza

“inerte” viene somministrata. In altri termini, dare il placebo nell’ambito di studi

sperimentali o nella pratica clinica corrente è molto diverso e può evocare risposte

sensibilmente differenti.

Tutte le metanalisi sugli studi clinici sono giunte alla conclusione che le risposte al

placebo sono molto frequenti, pur con differenze molto ampie legate al contesto della

somministrazione e alla specifica malattia da “trattare”. E risposte particolarmente

intense, inoltre, si hanno quando la componente psicologica nella condizione dei

pazienti è rilevante. Un’altra metanalisi di studi relativi alla depressione ha evidenziato

una dimensione globale di effetto placebo di 0,79; e secondo gli autori del lavoro il

25% dell’effetto attribuito al farmaco antidepressivo sarebbe in realtà dovuto

all’evoluzione spontanea della malattia, il 50% al placebo e solo il restante 25% al

farmaco stesso.

Un buon esempio della sostanziale imprevedibilità della risposta al placebo è fornito

da ciò che accade quando si somministrano questi preparati a soggetti con asma. In uno

studio recente sul salbutamolo, nel quale si misurava l’aumento del valore massimo del

flusso espiratorio, in alcuni pazienti gli inalatori caricati con placebo hanno mostrato

un’efficacia pari a 2/3 di quella esplicata dall’agente attivo, mentre in altri non hanno

avuto alcun effetto. Per di più, è da tener presente che negli stessi soggetti il placebo

talora suscita una risposta attiva, talaltra risulta del tutto inefficace: ed è tutt’altro che

facile predire quando si avrà l’una o l’altra reazione.

Nella pratica clinica quotidiana, in cui i pazienti si aspettano che venga loro

prescritto sempre un farmaco, le risposte al placebo, la storia naturale della malattia e

l’efficacia propria del trattamento si intrecciano e si confondono a formare un “mix”

inestricabile. Quando un paziente riferisce un miglioramento seguito alla terapia con un

agente attivo, è difficile distinguere i contributi relativi di ciascuno di questi fattori. I

medici tendono a valutare l’efficacia di un trattamento sulla base della propria

esperienza e sono naturalmente inclini ad attribuire i benefici al solo preparato

farmacologico. In parte questo è vero, in quanto una sostanza attiva è certamente

efficace, tuttavia non va sottovalutato che la sua azione può essere (e in genere è)

incrementata dall’effetto placebo.

Nei tempi passati, prima dell’avvento della medicina moderna basata su studi ed

evidenze, i medici più accorti si servivano consapevolmente dei loro atteggiamenti

verso il paziente per alleviare le sue sofferenze o per aumentare le probabilità di

suscitare reazioni specifiche. Questo approccio, almeno in parte, altro non era che un

modo per creare specifiche “percezioni” nel paziente in grado di alleviare i sintomi

della malattia. È chiaro, in altri termini, che non si può considerare il placebo efficace

quanto un sofisticato farmaco moderno, ma è altresì certo che anche questo strumento

può essere utile, quanto meno per potenziare le risposte di piccola entità indotte da un

trattamento poco attivo o addirittura pressoché inefficace. L’effetto aggiuntivo fornito

dall’effetto placebo è particolarmente importante nella pratica clinica corrente, e in

special modo nell’attività dei medici di famiglia, in quanto l’efficacia di qualunque

trattamento può venire incrementata quasi sempre, se si riesce ad agire in maniera

opportuna sui fattori che modulano la risposta al placebo.

Quattro sono i meccanismi psicologici associati alla risposta al placebo: le attese dei

pazienti e dei medici stessi nei confronti del trattamento; una sorta di riflesso

condizionato che si instaura nei pazienti alla somministrazione/assunzione dei farmaci;

lo specifico rapporto terapeutico che si stabilisce tra medico e assistito; una speciale

responsabilizzazione del paziente nei confronti della sua cura. Conoscendo i termini

generali secondo cui si svolgono questi processi e sfruttandoli in maniera opportuna, il

clinico potrebbe incrementare anche in maniera notevole l’efficacia della propria

attività, sollecitando reazioni benefiche nei pazienti che porteranno (lo insegna

l’esperienza clinica) a un incremento dei tassi di guarigione e miglioramento.

In ciascuno di quegli ambiti il medico potrebbe in realtà determinare un

cambiamento fisiologico e una riduzione dei sintomi ricorrendo a effetti mediati

psicologicamente, tenendo presente che a effetti psicologici diversi si associano

meccanismi fisiologici differenti. In riferimento al fattore “attesa” da parte dei pazienti,

ad esempio, i mutamenti fisiologici sembrano quelli che si associano di norma alla

percezione di una riduzione della sintomatologia (come può accadere per un

incremento di endorfine o di dopamina) piuttosto che quelli in grado di ridurre la

patologia nel lungo termine. Gli inalatori con placebo, ad esempio, negli studi effettuati

hanno aumentato il picco massimo del flusso espiratorio dei soggetti con asma, ma non

hanno ridotto la sottostante infiammazione. Il che non significa che le attese non

possano produrre risoluzioni della patologia, ma solo che i meccanismi associati alle

aspettative causano più spesso altre cose.

Per contro, i cambiamenti fisiologici prodotti dal sostegno sociale e dalla

responsabilizzazione sembrano destinati ad avere effetti terapeutici a lungo termine. Un

incremento a livello immunitario può avere infatti conseguenze notevoli, quali una

riduzione nell’incidenza dei tumori. L’ampiezza e la durata di questo effetto dipendono

dal processo o dai processi psicologici stimolati dal medico. Il quale può determinare

un’attesa di salute che riduce i sintomi ma non la sottostante patologia, oppure

instaurare percezioni e atteggiamenti capaci di influire sui meccanismi fisiopatologici in

aggiunta alla sintomatologia.

Un modo per massimizzare la risposta al placebo è far ricorso a una comunicazione

di buona qualità con il paziente e a una corretta gestione della sua psicologia. Se qui è

in ballo qualcosa in più rispetto alle relazioni tradizionali tra medico è paziente, è la

necessità di fornire al paziente l’idea di essere seriamente coinvolti dal suo problema

ma anche fiduciosi nell’esito del trattamento consigliato. Un atteggiamento di questo

genere andrebbe tenuto nei confronti di tutti i pazienti, indipendentemente dalla natura

della loro patologia e dal loro temperamento: talvolta porterà a una netta riduzione dei

sintomi e/o della patologia sottostante, talaltra non mostrerà grandi effetti. Il placebo è

uno strumento delicato e volubile della pratica clinica; ma uno strumento utile, che si

dovrebbe imparare ad usare e a sfruttare al meglio.

Le attese dei pazienti

Le attese dei pazienti scaturiscono dalla loro cultura (intendendo con questo termine

l’insieme delle nozioni che si ricevono dall’ambiente, dalla famiglia, dai conoscenti),

dalle informazioni fornite dai medici, dal preparato fisico che viene usato per il

trattamento (compresse, inalatori, medicazioni ritenute efficaci). I pazienti talora si

attendono conseguenze negative, e ciò viene definito effetto nocebo. Casi di questo tipo

sono: la cosiddetta “morte per voodoo”, che si produce quando un soggetto che crede

nell’efficacia di tali riti viene informato che gli è stata effettuata una “fattura a morte”; e

l’isteria di massa (o “contagiosa”), che si sviluppa in un gruppo di persone che in

apparenza senza motivo presentano sintomi “enigmatici” quali svenimenti o nausea.

I medici dovrebbero essere in grado di gestire le aspettative dei pazienti e

considerare le opzioni terapeutiche solo dopo aver verificato quali sono le loro attese

iniziali. I pazienti che hanno una percezione negativa di un particolare trattamento

beneficeranno più raramente dei vantaggi di quel trattamento, rispetto a coloro che

hanno attese positive. Il clinico può anche cercare di indurre attese specifiche, in

particolare quando non sono ancora ben strutturate nel paziente: per esempio tentando

di trasmettere un’impressione di estrema fiducia nella terapia consigliata. Quando un

medico nutre dei dubbi sulle cause dei problemi del paziente e afferma cose del tipo

«non so bene di che si tratta», «non so se questo rimedio le farà bene», si dimostra

senz’altro molto onesto, però manca di creare una benefica attesa di miglioramento.

Il medico deve apparire al paziente assolutamente esperto nella questione che sta

trattando, per sviluppare la sua fiducia nella terapia prescritta: il che si ottiene

presentando spiegazioni accurate della situazione senza far ricorso a termini tecnici

incomprensibili. Gli individui che descrivono vantaggi e svantaggi di un particolare

trattamento vengono percepiti più veritieri di chi presenta solo un aspetto della

questione. In pari tempo, i pazienti amano avvertire che il loro medico ha davvero a

cuore la loro condizione, in quanto una giusta preoccupazione appare garanzia di una

prescrizione ottimale.

Il riflesso condizionato

Il fenomeno dei riflessi condizionati è stato scoperto un secolo fa da Pavlov, con il

famoso esperimento dei cani indotti a salivare con il suono di un campanello. Se un

paziente esperisce un sollievo da un sintomo dopo aver assunto un farmaco in

compresse, il suo sollievo sarà, nel tempo, condizionato dall’assumere compresse. Se

una compressa reale viene sostituita con una di placebo, si ottiene ugualmente

l’attenuazione del sintomo. Riflesso condizionato e attese si combinano tra loro, così

che per esempio l’attenuazione di un dolore diventa più intensa quando il paziente se

l’aspetta ed è stato condizionato alla riduzione del sintomo da una particolare terapia.

Il condizionamento dimostra anche quanto può essere importante illustrare una certa

terapia al paziente. Per capire come mai pazienti soddisfatti del loro tipo di trattamento

talvolta trovino che le stesse sostanze confezionate in altro modo esplicano effetti

farmacologici inferiori, si deve tener presente che la risposta condizionata a un certo

tipo di confezione si perde quando la confezione cambia. Il significato pratico di tutto

ciò è che un paziente abituato a un genere di terapia può incontrare difficoltà a passare a

un altro tipo: bisogna considerare attentamente questo problema, prima di prescrivere

un altro farmaco, o un preparato generico.

Il rapporto terapeutico

Molti dati sperimentali e osservazionali suggeriscono che i rapporti interpersonali

dei pazienti siano un buon indice predittivo di salute. Il sostegno sociale e l’empatia, ad

esempio, e in particolare la componente emotiva dei legami interpersonali, influiscono

su un’ampia gamma di parametri fisiologici, nei sistemi cardiovascolare, endocrino e

immunitario. Ciò è dovuto in parte al fatto che il supporto sociale agisce come una sorta

di barriera protettiva nei riguardi dello stress, ma anche che sembra avere effetti

fisiologici diretti con una riduzione a lungo termine dello stato di malattia. Il medico

rientra nel mondo di relazioni interpersonali del paziente: ed è una figura importante per

lui. Non sorprende, perciò, considerare che la qualità del rapporto tra medico e paziente

influisce sulla salute e sull’esito stesso della malattia. I medici che adottano un

atteggiamento empatico e amichevole, fornendo un sostegno emotivo e cognitivo al

malato, prospettano speranze maggiori di quelli che si attengono a uno stile più

formale. In particolare, l’approccio centrato sul paziente sembra molto importante ai

fini della soddisfazione e dell’esito clinico. Un colloquio ben condotto con un paziente

spesso lascia quel paziente molto meglio, anche se non gli è stata prescritta alcuna

terapia.

Responsabilizzazione

Quando gli esseri umani sono posti in condizioni di mancanza di controllo (quando

cioè le loro azioni non influiscono in alcun modo sull’esito di una situazione) possono

prodursi diversi cambiamenti negativi: sia psicologici, quali la comparsa di depressione,

demotivazione e così via; sia fisiologici, del genere associato a uno stress protratto. Non

essere indipendenti è una condizione che non fa bene alla salute ed è probabile che

perfino un trattamento medico diventi un’esperienza “depotenziante”. Quando i

pazienti vengono curati in ospedale, ad esempio dopo un intervento chirurgico, con il

passare del tempo le loro funzioni cognitive si abbassano in rapporto al fatto che tutte le

loro necessità vengono assolte dal personale infermieristico e di assistenza,

indipendentemente da ogni loro partecipazione attiva. Per contro, un’utile

responsabilizzazione e autonomia può essere sollecitata incoraggiando i pazienti a

operare le scelte per la propria vita. Depotenziante spesso è la malattia stessa. Il medico

può contribuire ad arginare il problema fornendo informazioni opportune ai pazienti e

coinvolgendoli attivamente nell’assunzione delle decisioni mediante la ricerca di un

accordo. In effetti, malgrado i pazienti siano in genere portati a prendere decisioni solo

sulla base delle informazioni fornite loro, è meglio dar loro quella opportunità piuttosto

che scegliere al posto loro, in quanto l’atto stesso di prendere una decisione favorisce

l’autonomia e la reazione, psicologica e fisiologica, dell’individuo.