Lezione 1. THE TURN TO EMPIRE: LA CULTURA EUROPEA E LA SVOLTA IMPERIALISTA

1) IL MONDO AI TEMPI DELL'IMPERIALISMO

In senso moderno si intende con “imperialismo” la pratica, la teoria e gli atteggiamenti di un centro

metropolitano dominante che governa un territorio lontano, mentre per "colonialismo", che è quasi

sempre (ma non necessariamente) una conseguenza dell'imperialismo, si intende lo stabilire insediamenti

su un territorio lontano (Said). L'instaurazione di una situazione di predominio, diretto e indiretto, da parte di

uno Stato su un territorio più o meno lontano costituisce un fenomeno che affonda le proprie radici

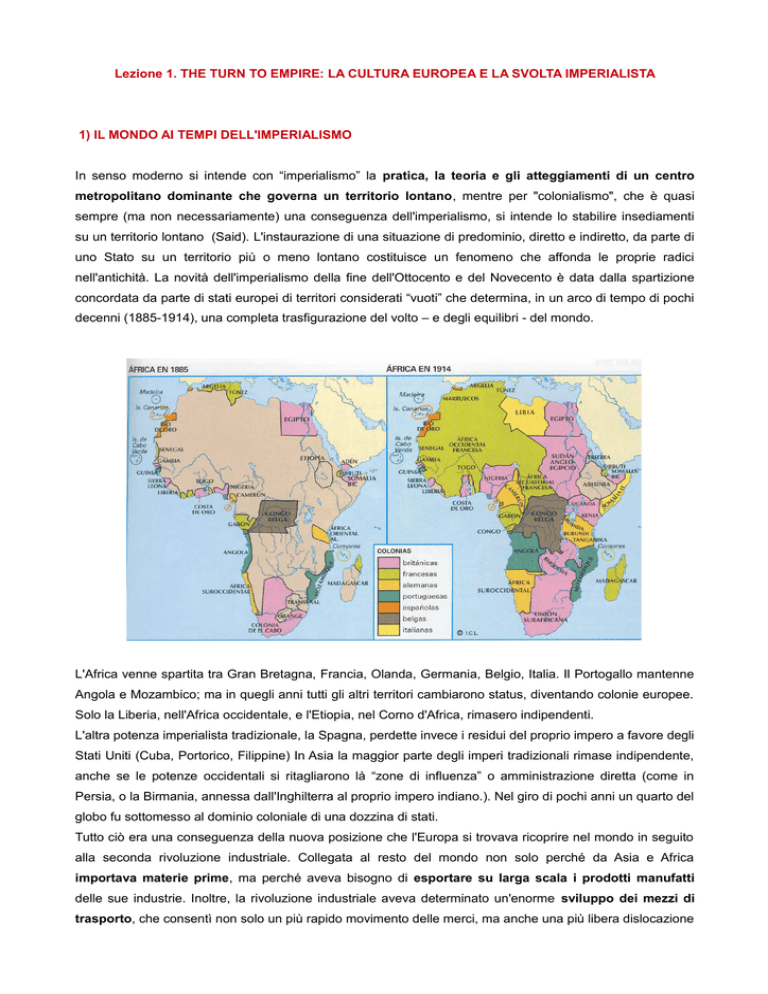

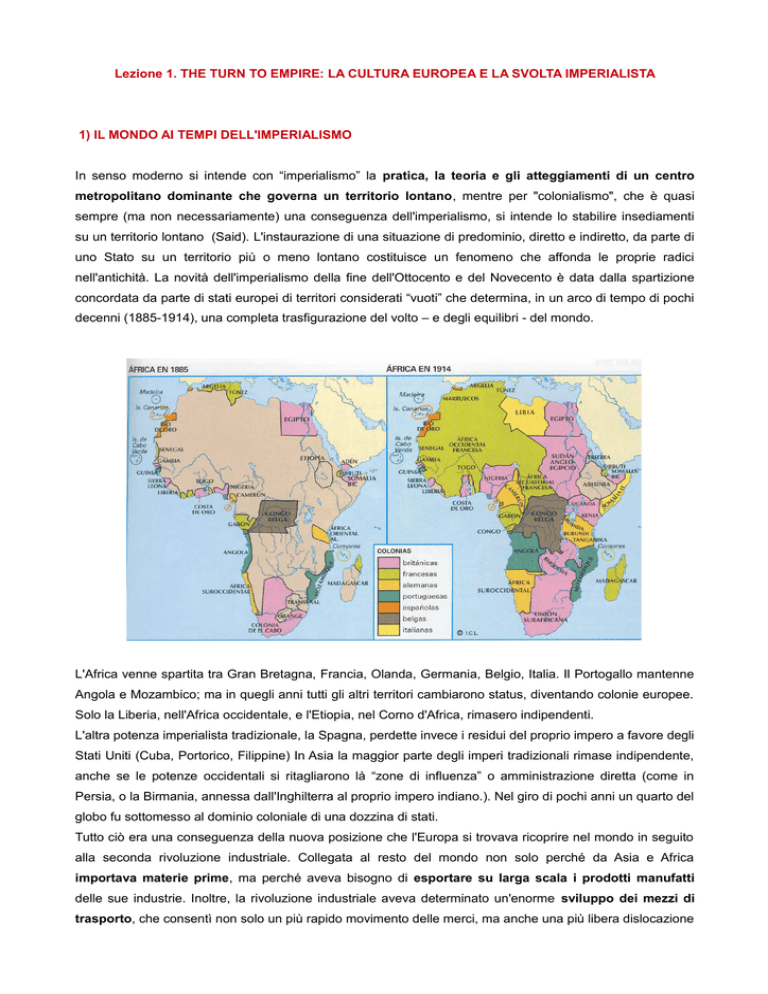

nell'antichità. La novità dell'imperialismo della fine dell'Ottocento e del Novecento è data dalla spartizione

concordata da parte di stati europei di territori considerati “vuoti” che determina, in un arco di tempo di pochi

decenni (1885-1914), una completa trasfigurazione del volto – e degli equilibri - del mondo.

L'Africa venne spartita tra Gran Bretagna, Francia, Olanda, Germania, Belgio, Italia. Il Portogallo mantenne

Angola e Mozambico; ma in quegli anni tutti gli altri territori cambiarono status, diventando colonie europee.

Solo la Liberia, nell'Africa occidentale, e l'Etiopia, nel Corno d'Africa, rimasero indipendenti.

L'altra potenza imperialista tradizionale, la Spagna, perdette invece i residui del proprio impero a favore degli

Stati Uniti (Cuba, Portorico, Filippine) In Asia la maggior parte degli imperi tradizionali rimase indipendente,

anche se le potenze occidentali si ritagliarono là “zone di influenza” o amministrazione diretta (come in

Persia, o la Birmania, annessa dall'Inghilterra al proprio impero indiano.). Nel giro di pochi anni un quarto del

globo fu sottomesso al dominio coloniale di una dozzina di stati.

Tutto ciò era una conseguenza della nuova posizione che l'Europa si trovava ricoprire nel mondo in seguito

alla seconda rivoluzione industriale. Collegata al resto del mondo non solo perché da Asia e Africa

importava materie prime, ma perché aveva bisogno di esportare su larga scala i prodotti manufatti

delle sue industrie. Inoltre, la rivoluzione industriale aveva determinato un'enorme sviluppo dei mezzi di

trasporto, che consentì non solo un più rapido movimento delle merci, ma anche una più libera dislocazione

dei centri di produzione. Se sino alla fine del secolo la supremazia economica e militare dei paesi

capitalistici non si era tradotta in conquiste, amministrazioni e annessioni formali, tutto questo accade fra il

1880 e il 1914.

Se imperi e imperatori esistevano nel mondo precedente, l'imperialismo, inteso come fenomeno politico ed

economico nacque (e nacque anche la parola) intorno al 1890. Come fenomeno nuovo esso si pose

all'attenzione di pensatori e soprattutto economisti, che interpretarono alla luce dell'avvento del capitalismo

industriale questa nuova fase imperialista attraversata dall'Europa.

2) CULTURA E IMPERIALISMO

Definizioni di cultura (Enciclopedia Treccani): Complesso di conoscenze, competenze o credenze (o

anche soltanto particolari elementi e settori di esso), proprie di un’età, di una classe o categoria

sociale, di un ambiente

L'imperialismo influisce sulla cultura europea dell'Ottocento, modificando il modo in cui gli europei

guardavano al mondo. In questo senso esso ebbe un impatto non solo in termini geopolitici, ma anche

culturali: lo spiega molto bene l'incipit di un libro di Eric Hobsbawm, L'età degli imperi.

Il mondo dell'età degli imperi è più grande e allo stesso tempo più piccolo: nascendo nello stato giusto – la

Gran Bretagna e la Francia prima di tutto - e nella giusta posizione sociale -che però, si badi bene, non era

più l'ambiente aristocratico e infinitamente ristretto dell'aristocrazia dell'ancien regime dalla fine

dell'Ottocento- avresti avuto la possibilità di entrare a fare parte di un ambiente cosmopolita, in cui i confini

nazionali erano permeabili, in cui potevi incontrare mondi e persone diverse, condividere con loro pensieri,

idee etc., e anche la vita.

Che il colonialismo coinvolgesse un numero limitato di persone (ad esempio, come nell'India britannica,

funzionari, insegnanti, militari perlopiù) o un numero più consistente di esse (penso ad esempio alla

comunità Francese in Algeria), il concetto stesso di impero cambiò gli orizzonti e le possibilità di una

parte degli europei; e allo stesso modo portò a dei contatti tra culture diverse (contatti non privi di

difficoltà), che hanno disegnato il mondo in cui ancora oggi viviamo.

Per lungo tempo la storia dell'espansione coloniale europea è stata soltanto la storia dell'imposizione di un

sistema economico e politico, e come tale veniva raccontata esclusivamente attraverso la narrazione degli

eventi bellici, l'analisi dei sistemi amministrativi e la ricostruzione delle pratiche repressive che l'avevano

accompagnata e resa possibile.

E' stato il lavoro di Frantz Fanon e di tutta la letteratura della decolonizzazione, dei cultural studies e

degli studi post-coloniali a suggerire alla storiografia europea nuove prospettive di ricerca, 1 e a indurla a

guardare al colonialismo come a un processo più complesso. Un processo che, per dirla con Edward Said,

non riguardava “solo cannoni e soldati, ma anche idee, forme, rappresentazioni, meccanismi

dell'immaginario”, e che quindi non coinvolgeva soltanto l'economia e la politica, ma anche l'ideologia e la

cultura.2

Secondo questa interpretazione nessun progetto coloniale poteva realizzarsi senza un lavoro di tipo

culturale, attraverso cui alcuni venivano convinti della propria superiorità e altri della propria inferiorità. Per

1 F. Fanon, The wretched of the earth, Grove Press, 1965.

2 E. Said, Cultura e Imperialismo, Gamberetti Editrice, Roma 1998, p. 9.

lo stesso motivo nessun processo coloniale poteva davvero essere compreso e studiato senza analizzare,

accanto e insieme alle dinamiche politiche ed economiche, anche quelle culturali. 3

L'inclusione della cultura nello studio del colonialismo ha rivelato come il suo impatto sulle popolazioni

coinvolte, sia sui colonizzatori che sui colonizzati, sia stato più ampio, profondo e duraturo di quanto gli studi

precedenti avessero evidenziato.

Da una parte è emerso come i colonizzatori portassero con sé, oltre alle proprie strutture politiche ed

economiche, anche una visione del modo che negava ai colonizzati la capacità di agire, e che nella

narrazione storica li marginalizzava e li riduceva al ruolo di soggetti passivi. In questo modo le popolazioni

colonizzate, oltre a perdere il controllo sui propri territori e, in maniera diversa nei diversi contesti, sulle

proprie vite, con l'occupazione coloniale perdevano anche la propria voce.

In una maniera uguale e contraria l'esperienza coloniale colpiva gli stessi popoli colonizzatori: i cittadini

dei paesi europei coinvolti in progetti coloniali ed imperialisti respiravano e assorbivano il discorso coloniale

che accompagnava le politiche espansioniste.

Dalla fine dell'Ottocento in tutti i contesti metropolitani circolavano immagini e discorsi che sostenevano

una visione gerarchica delle popolazioni mondiali, proponevano una concezione lineare di progresso e

sviluppo e avallavano convinzioni di superiorità di razza e di genere. Queste costruzioni culturali non

appartenevano

solo

alla

minoranza

di

persone

che

partecipò

concretamente

all'occupazione,

all'amministrazione, al popolamento delle colonie, ma raggiunsero attraverso molteplici canali tutti i cittadini,

permeando le società metropolitane.

Di conseguenza il colonialismo, lungi dall'essere un fenomeno circoscritto nello spazio della politica

estera o dell'economia europea, si rivelava come uno degli elementi culturali su cui sono state costruite le

diverse comunità nazionali del vecchio continente.

3) «THE TURN TO EMPIRE» DELLA CULTURA EUROPEA

L'imperialismo si nutrì di idee e di concezioni la cui creazione precede la spinta imperialista, e che poi

verranno alimentate e rafforzate dalle pratiche stesse

Lo scramble for Africa fu reso possibile e legittimato dalla diffusione di una concezione razzista del mondo:

non che il razzismo non fosse implicito anche nel colonialismo dei secoli precedenti (si pensi allo sterminio

degli indios nelle Americhe all'epoca di Cristoforo Colombo); ma nell'Europa tra Sette e Ottocento esso fu

per la prima volta teorizzato ed esplicitato in maniera sistematica. Benché le teorie razziste, cioè le teorie

che iniziarono a classificare in maniera definita più o meno scientifica i gruppi umani in una scala gerarchica,

non siano state concepite in relazione alle tendenze imperialiste (e anzi uno dei maggiori teorici del

razzismo come De Gobineau, fosse scettico sull'utilità dell'imperialismo), l'idea che gli uomini fossero

differenti e che in quanto tali potessero e dovessero subire trattamenti diversi fu una facile legittimazione per

l'imperialismo.

Fin dal Settecento Carl Von Linnè, nel suo “Sistema della natura” aveva introdotto l'uomo nella

rappresentazione del mondo animale, ponendo alla cima di esso. Von Linnè aveva poi introdotto delle

distinzioni all'interno del genere Homo: dopo una prima divisione tra “diurno” e “notturno” egli introduceva

ulteriori distinzioni interne, che comprendevano la classificazione degli uomini normali in bianchi, rossi, gialli

3 A. Loomba, Colonialismo/Postcolonialismo Meltemi, Roma 2000, p. 8.

e bruni. Ad ognuno di essi venivano attribuiti caratteri fisici, mentali, sociali e culturali: i neri, ad esempio,

vengono definiti pigri e apatici, caratteristiche già presenti nel discorso coloniale moderno e che ora

assurgono a verità scientifiche. La mania di classificare gli essere umani (definitivamente riconosciuta come

infondata nel XX secolo, quando lo sviluppo degli studi di genetica ha dimostrato che l'Homo sapiens

costituisce un gruppo omogeneo, e che il patrimonio genetico rimane identico anche in individui che hanno

subito modificazioni esteriori come adattamento all'ambiente esterno) , sarebbe continuata, grazie allo

sviluppo dell'antropologia, per tutto l'ottocento e la prima metà del Novecento, servendo da base biologica di

tutte le aberrazioni razziste del XX secolo.

3.1 IL PENSIERO RAZZISTA: ARTUR DE GOBINEAU

(Essai sur l'inegalite' des races humaines, 1853-1855). Il primo capitolo del libro enuncia il "dato" empirico

fondamentale di Gobineau: gli stati e gli imperi del passato ebbero, come gli esseri viventi, una nascita, una

maturità ed una fine; la loro evoluzione e' quindi governata da una legge comune storico-sociale. Nei capitoli

successivi Gobineau si sforza di elaborare una legge universale sulla formazione e decadenza degli imperi:

inizialmente una tribù geneticamente omogenea (una razza pura o un gruppo appartenente ad una razza

pura) e proprio per questo "forte" si lancia in una serie di imprese di conquista. Il successo è garantito dalla

forza che sarebbe posseduta dalle razze pure, e dimostra la purezza della razza conquistatrice. Man mano

che il successo militare consegna alla tribù vittoriosa nuovi territori abitati da altre tribù, si assiste ad un

inevitabile mescolamento razziale: infatti le tribù conquistate apparterranno spesso a razze inferiori, come

dimostrato dal fatto che perdono le guerre. L'incrocio dell'originale razza conquistatrice con le razze

conquistate ne contamina la purezza e realizza una condizione di meticciato. Poiché le razze impure o i

meticci, sono deboli, o almeno più deboli dell'originale razza conquistatrice, quanto più l'impero si allarga,

tanto più si contamina e si indebolisce. Ad un certo punto la debolezza della popolazione dell'impero e' cosi'

marcata che la struttura soccombe ad una guerra con una tribù confinante, piccola ma proprio per questo

più pura dal punto di vista razziale e quindi più forte.

Gobineau riteneva inoltre che le razze umane fossero ereditarie e immutabili, fatto salvo naturalmente il

problema della loro contaminazione, e che fosse possibile stabilire una graduatoria di valore dalla razza

"migliore" alla "peggiore". Inoltre, apparentemente, questa scala era monodimensionale: migliore significava

per lui piu' combattiva e sanguinaria; non c'è posto nella teoria di Gobineau per valori quali le attitudini

artistiche o le capacita' logiche.

Accettando le idee di Linneo, Gobineau divide il mondo in base al colore: i bianchi, sono intelligenti, inventivi

e governati dalle leggi. Nel nero le facoltà del pensiero sono “mediocri o persino nulle”, ma alcuni suoi sensi,

specie il gusto e l’olfatto, sono più sviluppati che nelle altre

razze, e per capirlo basta guardarlo mentre mangia, “con furore”: per lui tutti i cibi sono buoni, “non esiste

carogna tanto ripugnante da essere indegna di finirgli nello stomaco”. La razza gialla si presenta, secondo

Gobineau, come l’antitesi di quella nera, ma esagera in senso opposto: se i neri sono contrassegnati

dall’eccesso nei loro istinti e comportamenti, i gialli sono in tutto e per tutto mediocri: “desideri deboli, una

volontà più ostinata che estrema”. “Si vede che sono superiori ai negri”, insiste Gobineau, ma non ai bianchi,

al loro singolare amore della vita: “Sembra che, sapendola usare meglio, essi le attribuiscano maggior

valore”. Perseveranza, gusto pronunciato per la libertà, addirittura un “istinto straordinario dell’ordine”: ecco

le caratteristiche tipiche dei bianchi.

3.2 IL PENSIERO LIBERALE E L'IMPERO

Se De Gobineu teorizzava il razzismo ma non era un tifoso dell'imperialismo, in altri settori culturali europei,

quali quelli liberali, avveniva il processo opposto: si rifiutavano il razzismo scientifico (Tocqueville anzi

litigava con De Gobineau definendo le sue teorie “Pericolose e false” ) ma allo stesso tempo venne

sostenuto l'imperialismo in nome di una differenza tra i popoli colmabile con la “civilizzazione”.

La diffusione di queste posizioni è tanto più emblematica se si pensa che il liberalismo era espressione di

una borghesia che intendeva superare gli ostacoli giuridici e sociali posti dall'antico regime allo sviluppo

economico e politico. Le sue origini lontane risalgono all'Inghilterra del XVII secolo (John Locke 1632-1704),

la sua prima elaborazione sistematica a Montesquieu (1689-1755), i suoi principi all'illuminismo, agli

economisti classici, all'utilitarismo e più tardi al positivismo, le sue prime affermazioni alla rivoluzione

americana e a quella francese. In generale il liberalismo si fonda sul principio della libertà individuale,

sull'eguaglianza giuridica dei cittadini, sulla divisione dei poteri, sull'affermazione di uno stato di

diritto garantito da una costituzione, sulla partecipazione alla vita politica da parte di un elettorato

selezionato in base al censo, sulla rappresentanza di questo elettorato in un parlamento dotato del

potere legislativo, sulla rottura dei vincoli feudali, sulla piena sovranità e laicità dello stato e sulla

tolleranza religiosa. In Gran Bretagna la dottrina liberale trovò la propria espressione politica nel partito

whig, che ottenne la riforma elettorale (1832) e la legittimazione delle nuove classi borghesi.

Il liberalismo inglese dell'Ottocento, influenzato da John Stuart Mill (1806-1873), si oppose al

conservatorismo e si pose compiti più vasti di quelli iniziali, attribuendo allo stato maggiori funzioni

nell'economia e nella società (banche, lavori pubblici e scuole) e battendosi per alcuni diritti politici

(ampliamento del suffragio elettorale). Tali orientamenti trovarono accoglienza nei governi guidati da William

Gladstone tra il 1868 e il 1894.

In Francia i diritti dell'individuo vennero affermati nel corso della Rivoluzione francese, e poi nel corso

dell'Ottocento vennero ripresi nel corso della "monarchia di luglio" (1830-1848) quando i liberali francesi

svilupparono poi una politica moderata, in duro contrasto con democratici e socialisti.

I principi del liberalismo sono stati quindi fondamentali per la stesura delle prime costituzioni europee e

anche per la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti.

Più articolato nel tempo è invece il pensiero dei liberali riguardo all'organizzazione sociale e politica dei

paesi al di fuori del “mondo occidentale”. Nel Settecento ad esempio, nella Francia prerivoluzionaria, un

filosofo come Diderot applicava il principio di uguaglianza per condannare l'espansionismo e l'imperialismo,

esprimendo questo giudizio:

arrive in a region of the NewWorld unoccupied by anyone from the Old World, and immediately

bury a small strip of metal on which they have engraved these words: This country belongs to

us. And why does it belong to you? . . . You have no right to the natural products of the country

where you land, and you claim a right over your fellow men. Instead of recognizing this man as

a brother, you only see him as a slave, a beast of burden. Oh my fellow citizens!

Si trattava di un pensiero molto diffuso tra gli intellettuali del tempo, mentre 50 anni dopo sarebbe stato

molto difficile trovare, tra i pensatori europei, qualcuno che mettesse in discussione la legittimità

dell'imperialismo. Le voci antimperialiste, anche se esistevano, ebbero uno spazio limitato nel dibattito

pubblico. Invece in nomi più influenti del pensiero liberale si schierarono nettamente a sostegno

dell'imperialismo.

Tra essi in primo luogo JOHN STUART MILL (1806-1873), il filosofo economista inglese che sviluppò il suo

pensiero a partire dalla metà dell'Ottocento. Egli ha una posizione radicale nei confronti della libertà umana

e la sua dottrina ha la massima esplicazione nella frase “su se stesso, sulla sua mente e sul suo corpo,

l'individuo è sovrano”. Nel saggio “Sulla Libertà” infatti analizza l'uomo in rapporto con lo Stato, come questo

controlli l'individuo e come si giustifichi solamente al fine di proteggersi, ovvero quando le azioni di un

individuo sono dirette ad altri. Però se quest'ultimo non intende far danno alla società, se le azioni si

rivolgono a lui stesso, nessuno può e deve interferire, così l'uomo risulta “sovrano di stesso” e perciò ha

libertà di coscienza, di sentimento, di opinione su tutti i campi (religioso, politico, morale, scientifico, etc.): di

conseguenza la libertà di esprimersi pubblicamente, anche associandosi con altri. Il modo migliore per

concretizzare tale facoltà, la maggior libertà, è quello di scegliere la propria vita secondo il proprio carattere

e le proprie inclinazioni, di agire come si vuole, purché le azioni non danneggino altri, e di perseguire il

proprio bene avendo consapevolezza del valore e della portata dei propri gesti. Nelle società dove non vi è

rispetto né per l'individuo né per le sue tendenze dell'animo, e che quindi non assolvono il loro compito, non

c'è libertà, indipendentemente dalla forma di governo: quindi il bene della società dipende dalla libertà

dell'individuo che non sarà solo morale ma anche politica.

John Stuart Mill entrò a 17 anni nelle file della East India Company (impiego che tenne dal 1823 al 1858), la

compagnia commerciale che dominò i flussi commerciali dalla Gran Bretagna verso l'Oriente; occupandosi

prima della corrispondenza, il giovane Mill fece presto carriera e fu impiegato nel Political Department, che

teneva le relazioni con i nativi indiani e fungeva informalmente da 'ufficio diplomatico'.

Come e ancor più che per altri intellettuali inglesi dell'Ottocento, dunque, i confini del suo mondo si

estendevano ben oltre i confini dell'isola inglese. Ciò che è interessante per noi in questo omento è che

invece le sue teorie,rimangono strettamente incluse dentro quei confini: nel su stesso saggio “On Liberty” in

cui aveva teorizzato il rispetto per la libertà d'opinione delle minoranze, scrisse che la non interferenza dello

Stato nella vita degli individui non valeva per i bambini e gli individui in stato di minorità:

“Only to human beings in the maturity of their faculties. . . . Those who are still in a state to

require being taken care of by others, must be protected against their own actions as well as

against external injury. For the same reason, we may leave out of consideration those

backward states of society in which the race itself may be considered as in its nonage. The

early difficulties in the way of spontaneous progress are so great, that there is seldom any

choice of means for overcoming them; and a ruler full of the spirit of improvement is warranted

in the use of any expedients that will attain an end, perhaps otherwise unattainable. (CW

18:224)

Da ciò discendeva che

Despotism, is a legitimate mode of government in dealing with barbarians, provided the end be

their improvement, and the means justified by actually effecting that end.

La divisione “barbarie” contro civilizzazione diventa un elemento molto diffuso e comune nel pensiero

liberale di fine Ottocento.

Non è un elemento secondario: il pensiero liberale all'interno degli stati europei aveva sempre fatto leva su

due elementi, il primo dei quali era l'uguaglianza umana. Di fronte all'imperialismo, però i Stuart Mill elabora

discorsi che fanno della non europeità una differenza non conciliabile con i propri principi generali.

Non si tratta di un caso isolato, né limitato alla Gran Bretagna. In Francia, ad esempio, troviamo ALEXIS DE

TOCQUEVILLE (1805-1859): egli nelle sue due principali opere (La democrazia in America, 1835-1840; e

L'antico regime e la Rivoluzione, 1856) aveva analizzato le forme di governo concentrandosi sull'ideale della

democrazia. Nei suoi scritti la libertà emerge come un valore che va difeso e paragonato alla dignità

umana. Qualsiasi forma di Governo ci sia, per essere considerata democratica, deve garantire e tutelare tale

ideale. Come Stuart Mill, anche de Tocqueville vide da vicino i territori metropolitani francesi, in particolare

l'Algeria. Come membro della camera dei Deputati egli pose il territorio nordafricano al centro della propria

agenda politica. Nel 1837 pubblicò “Lettere sull'Algeria”, paese in cui si recò come deputato nel 1839 e nel

1841. Il suo sguardo sulla colonizzazione francese della colonia fu entusiasta: inizialmente egli vedeva

nell'Algeria un bastione della grandezza francese; in secondo luogo egli iniziò a pensare all'assimilazione

degli Algerini da parte dei francesi come un mezzo per la loro “civilizzazione”. Civilizzazione, perché il

pensatore liberale vedeva gli Algerini come un popolo inferiore. Sulla loro religione scrisse ad esempio nel

1843 a De Gobineau:

Ci sono due modi per conquistare un paese: il primo è mettere gli abitanti sotto la propria

autorità e governarli direttamente o indirettamente. È il sistema degli inglesi in India. Il secondo

è rimpiazzare gli antichi abitanti con la razza conquistatrice. Gli europei hanno agito quasi

sempre così. Ci sono delle persone che pensano ancora che i francesi debbano limitarsi a

dominare l'Algeria senza voler colonizzare. Lo studio sulla questione mi ha convinto del

contrario.

Su metodi di questa colonizzazione egli scriveva che non riteneva

non è criminale che si brucino i raccolti, che si vuotino i silos, che ci si impadronisca degli

uomini disarmati, delle donne e dei bambini... questo, a mio parere sono delle necessità

spiacevoli ma alle quali ogni popolo che voglia fare la guerra agli arabi è obbligato a

sottomettersi.

É come se il pensiero liberale, di fronte alla sfida dell'imperialismo, entrasse in un corto circuito, e trovasse

un confine non valicabile tra la metropoli e le colonie; e lo stesso confine invalicabile trovavano parole come

libertà, diritti, democrazia e umanità.

Come ha scritto il socilogo francese Michel Wievorka, “il colonialismo ha in buona misura preso le mosse da

un razzismo che ha potuto essere qualificato come “universalista”, sostenuto da elites politiche o da attori

economici culturali o religiosi che nei confronti dei popoli colonizzati (o che si opponevano alla

colonizzazione) hanno masso in atto vuoi una logica di differenziazione, talvolta accompagnata da violenze

efferate, vuoi una logica di inferiorizzazione.”

4)

LA DIFFUSIONE DEL DISCORSO IMPERIALISTA

Nell'Europa post 1870 la diffusione della democrazia, il trionfo della scienza, la crescita degli indici di

educazione corrisposero quindi anche ad un radicamento sempre più profondo dell'idea della DIFFERENZA

tra gli europei e gli altri; la stessa idea trovò poi diffuse all'interno delle società, prendendo le forme sia della

convinzione di superiorità (cui fa riferimento il concetto di CIVILIZZAZIONE) sia del razzismo. Questo non

vuole certo dire che né che il razzismo non esistesse prima; né (e questo è emerso anche nelle prime lezioni

sul positivismo), che le idee dei pensatori ottocenteschi abbiano “educato” le società. Quello che accade è

un processo più complesso: da una parte certe idee, che rappresentano risposte ai problemi della società,

vengono utilizzate dai governi per legittimare le proprie mire politiche (imperialiste, ma non solo: il razzismo

viene utilizzato anche per compattare la nazione. Come accade ad esempio nell'Italia fascista). Dall'altra

parte le stesse idee, volgarizzate e semplificate, ripetute in contesti meno scientifici ed elitari, diventano

progressivamente parte del patrimonio comune.

Nei processi culturali, come vedremo anche più avanti, il rapporto è biunivoco: cioè questo vuol dire che gli

stessi pensatori non hanno teorizzato l'imperialismo prima che esso diventasse un fatto; essi vi hanno

ragionato sopra, accettando la sfida posta al loro pensiero dalla pratica imperialista, e la loro elaborazione

finale è la risposta a questa sfida. In qualche modo poi le teorie da loro elaborate circolano in una cerchia

più ampia di quella dei loro pari, intellettuali liberali.

Allo stesso tempo però, così come accade agli

scienziati sempre alla fine dell'Ottocento, le loro elaborazioni sono molto utili per legittimare e giustificare

scelte politiche.

Dopo aver ragionato quindi dell'incontro tra “alta cultura” e imperialismo, è fondamentale quindi iniziare ad

analizzare ora quali siano i rapporti tra alta cultura e cultura intesa come “spirito del tempo”.

In questo caso, invece che ai trattati filosofici, scientifici e politici, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione ad

altri prodotti culturali: i romanzi, le poesie, i giornali.

Le riflessioni e le teorie elaborate dai filosofi liberali o da pensatori come De Gobineau trovano spazio in

questi diversi ambiti.

Il più ricettivo è appunto quello della narrativa e della poesia. L'inventore della formula più fortunata, che

riassumeva l'approccio dei colonizzatori inglesi nei confronti dell'imperialismo, sottolineandone il disinteresse

per tutti gli aspetti violenti e invece esaltandone il carattere “civilizzatore” è lo scrittore inglese Rudyard

Kipling (1865-1936), autore di romanzi come “Il libro della giungla” (1894) o “Kim” (1901). Nato a Bombay

nel 1865 da una famiglia inglese, fin da bambino Kipling assorbe tradizioni, linguaggi e atmosfere del paese

adottivo, accumulando suggestioni che elabora nella sua produzione letteraria. Alle soglie dell’adolescenza,

viene mandato in Inghilterra per compiere gli studi e a diciotto anni torna in India, a Lahore, dove inizia a

lavorare come giornalista. Entra così nel vivo della realtà locale e non tarda ad appassionarsi agli ideali

dell’Impero britannico: luogo dell’evasione avventurosa e fantastica, l’India è anche il territorio su cui si

esercita un dominio sempre in pericolo di dissolvimento, che richiede ai Britannici – garanti di equilibrio

sociale e ordine razionale – ferrea dedizione. Kipling era convinto che la storia avesse affidato all'Inghilterra

la missione di espandersi, di conquistare nuove terre e altri popoli, in virtù della sua superiorità - culturale e

razziale - sulle altre nazioni. Inoltre egli espresse la convinzione, largamente condivisa, che l'impero

conquistatore delle colonie realizzasse un ideale morale e un compito formativo; vide nel colonizzatore non

l'eroe isolato, ma il membro integrato di una comunità che si muoveva compatta a procurare lavoro, a

portare benessere, a costruire strade, ponti, officine, inducendo in questo modo sentimenti probi e virtuosi là

dove arrivava.

Questa sua visione emerge in maniera chiara ed emblematica nella poesia “The white man's burder”

Raccogli il fardello dell'Uomo Bianco/ Disperdi il fiore della tua progenie / Obbliga i tuoi figli

all'esilio/ Per servire le necessità dei tuoi prigionieri;/ Per vegliare pesantemente bardati / Su

gente inquieta e selvaggia / Popoli da poco sottomessi, riottosi / Metà demoni e metà bambini./

Raccogli il fardello dell'Uomo Bianco / Nella capacità di attendere /Di non ostentare la minaccia

del terrore /E di reprimere l'orgoglio /Per dirla apertamente /Cento occasioni lo hanno

dimostrato/ Di perseguire l'altrui profitto /E lavorare per l'altrui guadagno/ Raccogli il fardello

dell'Uomo Bianco/ Le guerre feroci del tempo di pace/ Riempi la bocca degli affamati/ E

prometti la fine delle malattie /E quando il tuo traguardo è più vicino/ Il fine per altri cercato/

Osserva la Pigrizia e la Follia pagana/ Annientare la tua speranza/ Raccogli il fardello

dell'Uomo Bianco/ Nessuna vistosa autorità regale/ Ma lavoro di servo e di spazzino/ Il

racconto di cose banali/ I porti in cui non entrerai/ Le strade che non percorrerai/ Le costruirai

con la tua vita/ E le contrassegnerai con la tua morte./ Raccogli il fardello dell'Uomo Bianco/ E

ricevi la sua antica ricompensa/ Il biasimo di coloro che fai progredire/ L'odio di coloro su cui

vigili/ Il pianto delle moltitudini che indirizzi/ (Ah, lentamente?) verso la luce: /"Perché ci hai

strappato alla schiavitù/ La nostra dolce notte Egiziana?/ "Raccogli il fardello dell'Uomo

Bianco /Non osare piegarti a meno / E non invocare troppo forte la Libertà/ Per nascondere la

tua prostrazione/ Per quanto tu gridi o sussurri/ Per quanto tu faccia a meno/ I popoli silenziosi,

astiosi/ Soppeseranno te e i tuoi Dei/ Raccogli il fardello dell'Uomo Bianco/ Avere avuto a che

fare con giorni immaturi/ L'alloro offerto alla leggera/ Il facile premio, concesso di buon grado/

Viene ora, per trovare la tua essenza umana/ Attraverso tutti gli anni ingrati/ Rigidamente

delimitati da una saggezza /acquistata a caro prezzo /Il giudizio dei tuoi pari?

Il “dovere di colonizzare”, così teorizzato ed esplicitato da Kipling, si ritrova con una certa continuità nella

produzione culturale europea tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento; e non soltanto in testi

scientifici, ma in tutti quei testi e quei discorsi che formavano il “sentire comune” delle popolazione.

In Italia il diritto/dovere della civilizzazione degli africani viene ripreso da Giovanni Pascoli, che nel 1911

declama un discorso, “La grande proletaria si è mossa”, che resterà nella storia a simboleggiare l'appoggio

di alcuni ambienti della cultura italiana all'occupazione delle Libia.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un personaggio che non appartiene all'intellettualità razzista e

conservatrice, bensì ad un intellettuale che alla fine del XIX secolo aveva abbracciato le posizioni socialiste,

benché egli avesse sempre rifiutato la lotta di classe, e che aveva optato poi per un ideale di umanitarismo e

di utopica convivenza tra le genti.

Come già nel pensiero liberale, anche nella poetica di Pascoli tale ideale viene messo in discussione quando

dall'Europa il pensiero si rivolge all'”oltremare”. Il fondamento dell’ideologia di Pascoli era la celebrazione

del nucleo familiare, che si raccoglie entro la piccola proprietà, cementato dai legami di sangue, dagli

affetti, dai dolori e dai lutti pazientemente sopportati. Ma questo senso geloso della proprietà, del nido

chiuso ed esclusivo, si allarga agevolmente ad inglobare l’intera nazione.

La tragedia dell’emigrazione induce Pascoli a far proprio un concetto corrente del nazionalismo italiano

primo-novecentesco: esistono nazioni ricche e potenti, “capitaliste”, e nazioni “proletarie”, povere, deboli,

oppresse. Tra queste vi è l’Italia, che non riesce a sfamare i suoi figli e deve esportare mano d’opera,

destinata, nei paesi stranieri, ad essere schiavizzata, disprezzata, vilipesa, trattata a volte con brutale

violenza. Ebbene, le nazioni “proletarie” hanno il diritto di cercare la soddisfazione dei loro bisogni, anche

con la forza. Pascoli arriva dunque ad ammettere la legittimità delle guerre condotte dalle nazioni

proletarie per le conquiste coloniali, in modo da dar terra e lavoro ai loro figli più poveri. In tal caso, per il

poeta, si tratta di guerra non di offesa, ma di difesa, e pertanto sacrosante.

Da qua nasci il concetto della “grande proletaria”; ma questo tentativo di presentare la campagna di Libia

come una guerra difensiva e non di attacco ignorava completamente il fatto che i libici avessero diritto alla

autodeterminazione. La Libia è descritta da Pascoli come un paese naturalmente favorevole alla

colonizzazione italiana, perché vicina geograficamente e molto fertile. Le potenzialità che questa terra offriva

erano però sprecate dall’inerzia e dall’arretratezza delle popolazioni locali, e gli italiani avevano il dovere

“civilizzatore” d’intervenire per sfruttare a pieno il territorio, portandovi cultura e progresso:

Ora l'Italia, la grande martire delle nazioni, dopo soli cinquant'anni ch'ella rivive, si è presentata

al suo dovere di contribuire per la sua parte all'umanamento e incivilimento dei popoli

Il concetto della civilizzazione rimane poi un tema centrale anche del discorso coloniale fascista; basti a

questo

proposito

ricordare

come

l'occupazione

dell'Etiopia

nel

1935-36

fu

accompagnata

dall'argomentazione secondo cui finalmente, sotto il dominio italiano, nel territorio africano sarebbe

scomparsa la schiavitù. Questo concetto fu utilizzato in maniera martellante anche nella propaganda più

spicciola, anche in quella rivolta ai bambini, e entrò anche nei programmi scolastici.

“I programmi scolastici furono tra i primi anche ad assorbire le teorie razziste che circolavano negli ambienti

scientifici e antropologici a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Nel corso degli anni, la traduzione semplificata di

queste “teorie scientifiche” penetrò nelle esperienze di didattica e nei manuali europei di tutti i gradi di

scuola, in particolare nelle pagine dedicate alla geografia, alla storia, alla lettura, quasi a costituire un

sillabario visivo e descrittivo dell'immagine antropologica dell'alterità e di quella di sé e della nazione. Ciò

avvenne anche in Italia, dapprima in assenza di colonie, poi accompagnando le prime conquiste e le

sconfitte nel Corno d'Africa e in Libia, fino a rafforzarsi in concomitanza della politica imperialista del

fascismo culminata con la conquista dell'Etiopia, la fondazione dell'impero e il contestuale varo delle leggi

razziali. Il forte radicamento con cui questi elementi penetrarono nella routine scolastica e negli schemi

conoscitivi di alcune discipline fece sì che anche nei primi decenni della Repubblica essi rimanessero vitali e

attivi sulle pagine dei libri di testo, al di là dell'ormai impossibile riferimento a possedimenti coloniali andati

perduti.

Ogni “razza umana” era definita attraverso i suoi tratti somatici: fisionomia del viso, del naso, della bocca,

delle labbra, dei capelli; in alcuni casi la forma del cranio e la proporzione tra la lunghezza delle membra e

quella del busto. Ma prima di tutto era il colore della pelle che giocava il ruolo essenziale di dare il nome ad

ogni “razza umana” e di consacrarla trasmettendo la semplice codificazione delle appartenenze, le

coordinate cromatiche per distinguere il Sè dall' Altro. A queste descrizioni corrispondevano spesso immagini

di individui considerati “tipici” delle “razze” descritte, quasi sempre maschi (il maschile veniva considerato

rappresentativo di tutto il gruppo “razziale”), riprodotti in pose che ne evidenziassero le caratteristiche

somatiche considerate significative. L'uso delle immagini risultava molto importante perché aveva il

vantaggio supplementare di catalizzare l'attenzione degli studenti molto più delle parole, in un'epoca nella

quale circolavano ben pochi libri illustrati e quindi l'efficacia seduttiva del linguaggio iconografico doveva

essere altissima. A questa descrizione e illustrazione somatica delle “razze umane” seguiva spesso

un'indicazione sui caratteri intellettuali e morali associati ad esse, sulla base del principio fondante le teorie

“razziali” che vedeva un nesso ineliminabile ed ereditario tra questi diversi livelli. Così le gerarchie di “civiltà”

emergevano chiare ed esplicite dalla lettura combinata dei testi e delle immagini e confermavano con

elementi della retorica scientifica idee ben radicate nell'immaginario diffuso.” (Testo tratto da G.Gabrielli, “Le

tavole delle razze nella scuola italiana tra Otto e Novecento”, in Quel che resta dell'impero, a cura di

V.Deplano – A. Pes, Mimesis 2104)