2. Alle origini

del commercio atlantico

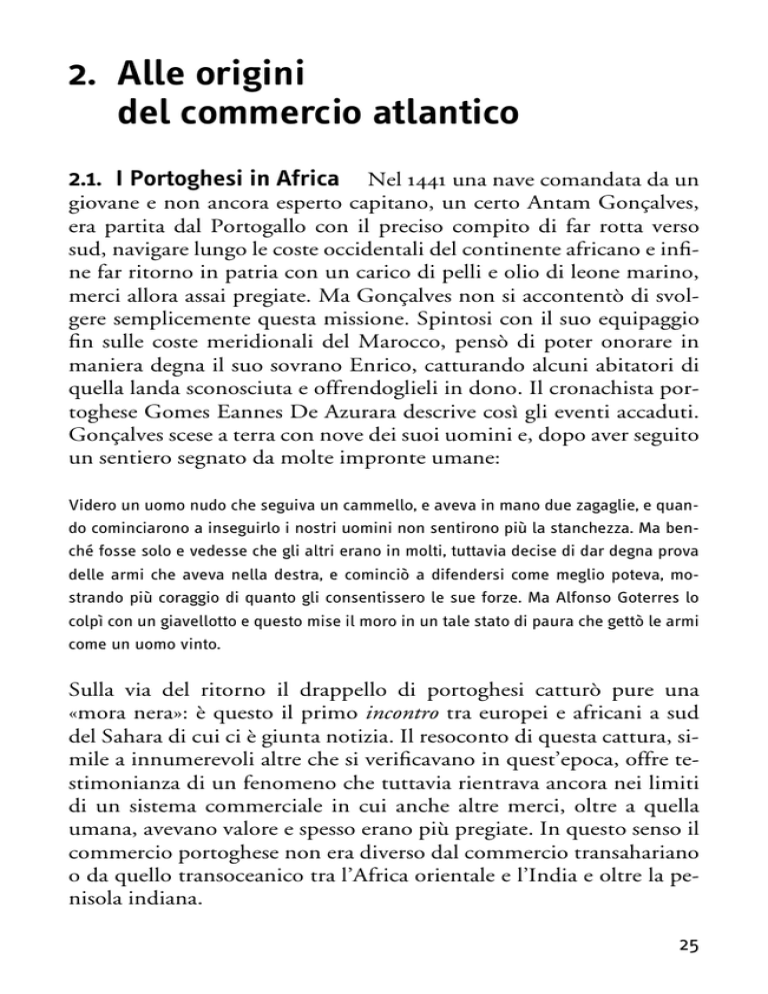

2.1. I Portoghesi in Africa Nel 1441 una nave comandata da un

giovane e non ancora esperto capitano, un certo Antam Gonçalves,

era partita dal Portogallo con il preciso compito di far rotta verso

sud, navigare lungo le coste occidentali del continente africano e infine far ritorno in patria con un carico di pelli e olio di leone marino,

merci allora assai pregiate. Ma Gonçalves non si accontentò di svolgere semplicemente questa missione. Spintosi con il suo equipaggio

fin sulle coste meridionali del Marocco, pensò di poter onorare in

maniera degna il suo sovrano Enrico, catturando alcuni abitatori di

quella landa sconosciuta e offrendoglieli in dono. Il cronachista portoghese Gomes Eannes De Azurara descrive così gli eventi accaduti.

Gonçalves scese a terra con nove dei suoi uomini e, dopo aver seguito

un sentiero segnato da molte impronte umane:

Videro un uomo nudo che seguiva un cammello, e aveva in mano due zagaglie, e quando cominciarono a inseguirlo i nostri uomini non sentirono più la stanchezza. Ma benché fosse solo e vedesse che gli altri erano in molti, tuttavia decise di dar degna prova

delle armi che aveva nella destra, e cominciò a difendersi come meglio poteva, mostrando più coraggio di quanto gli consentissero le sue forze. Ma Alfonso Goterres lo

colpì con un giavellotto e questo mise il moro in un tale stato di paura che gettò le armi

come un uomo vinto.

Sulla via del ritorno il drappello di portoghesi catturò pure una

«mora nera»: è questo il primo incontro tra europei e africani a sud

del Sahara di cui ci è giunta notizia. Il resoconto di questa cattura, simile a innumerevoli altre che si verificavano in quest’epoca, offre testimonianza di un fenomeno che tuttavia rientrava ancora nei limiti

di un sistema commerciale in cui anche altre merci, oltre a quella

umana, avevano valore e spesso erano più pregiate. In questo senso il

commercio portoghese non era diverso dal commercio transahariano

o da quello transoceanico tra l’Africa orientale e l’India e oltre la penisola indiana.

25

L’analisi della complessa realtà sociale africana agli albori del commercio schiavista, posta anche in relazione alla coeva situazione europea, resta uno dei punti essenziali per la comprensione dell’avvio e

del successivo sviluppo della tratta. Negli anni in cui i primi europei

si introdussero in regioni dell’Africa fino a quel momento poco o

nulla frequentate, fra le diverse società africane si era raggiunta una

fase di relativa stabilità. Come lo storico Basil Davidson ha sottolineato, «lo stabilizzarsi delle concentrazioni di potere dell’età del ferro, l’evoluzione dell’amministrazione centrale, la creazione di eserciti, l’investitura sotto giuramento dei vassalli e l’eliminazione dei rivali, che avevano accompagnato gran parte dell’evoluzione sociale dell’Africa nel millennio precedente», furono fattori che, unitamente all’assenza di invasioni dall’esterno, diedero origine a un sistema feudale paragonabile in qualche aspetto a quello europeo, anche se profonde diversità distinguevano questi due ordinamenti sociali.

Così come in Europa anche negli stati e negli imperi africani la sottomissione di popoli vinti aveva prodotto masse di soggetti asserviti

che dipendevano, attraverso uno stretto rapporto di vassallaggio, dai

loro padroni. Un’altra analogia tra i due sistemi feudali può essere riscontrata nel graduale dissolvimento della linea divisoria tra schiavo e

uomo libero seppur dipendente dalle evoluzioni economiche e dalle

stratificazioni sociali dei diversi stati africani; dai popoli musulmani

della fascia costiera settentrionale alle nazioni della cintura delle foreste o delle aree più interne e meridionali.

Nel diciottesimo secolo, i propugnatori del commercio schiavista

usarono spesso una distorta lettura dei complessi fenomeni di asservimento esistenti negli stati africani come argomentazione contro gli

abolizionisti: la deportazione nelle colonie americane diventava ai

loro occhi una paradossale forma di liberazione da una condizione

giudicata ben peggiore. Le non trascurabili affinità tra il sistema feudale europeo e quello africano non devono però trarre in inganno.

All’epoca delle grandi scoperte geografiche, se l’Africa aveva raggiunto una certa stabilità sociale sulla base di un ordine prettamente tribale, l’Europa, per contro, si stava allontanando dal modello feudale

per imboccare un nuovo indirizzo caratterizzato da una grande intraprendenza economica.

La schiavitù nel continente africano non fu affatto un fenomeno secondario ma, come nel medioevo europeo, fu un’istituzione di scarso

26

significato prima dell’inizio del commercio atlantico. Pochi furono

infatti gli stati africani che svilupparono forme di produzione alimentate da lavoro servile. Durante il xvi secolo, nell’area subsahariana, l’impero Songhay sviluppò effettivamente un’economia agricola

fondata su un largo impiego di schiavi, ma si trattò di un caso pressoché isolato e di breve durata. Fu solo a partire dall’viii secolo, con

l’espansione islamica, che effettivamente il commercio assunse dimensioni più significative: si stima infatti che dal ix al xv secolo ogni

anno venissero trasportati lungo le vie carovaniere dai 5.000 ai 10.000

schiavi per approvvigionare il mercato dei diversi paesi islamici.

L’impiego di schiavi all’interno della maggior parte delle società africane era peraltro assai diffuso. Accanto al commercio islamico, un

fiorente commercio intracontinentale si era infatti sviluppato, soprattutto nell’area sud orientale, molto prima dell’arrivo dei portoghesi, i primi europei a interessarsi alla merce umana. Secondo alcune stime relative ai sei secoli che precedettero l’apertura del commercio atlantico, dai 3,5 ai 10 milioni di africani furono strappati alle loro

terre d’origine e venduti come schiavi all’interno del continente africano. Sebbene la quantità di persone coinvolte risulti impressionante, queste forme di commercio preatlantico differivano notevolmente dalla successiva pratica europea. Innanzitutto, in considerazione

dell’impiego principalmente domestico degli schiavi nelle società

africane, erano le donne e i bambini a essere più richiesti. In secondo

luogo, il fenomeno si accordava con un livello di produzione e un’articolazione sociale nella quale la schiavitù restava un fattore incidentale nell’organizzazione economica e politica. Agli inizi del Quattrocento, la comparsa degli esploratori e dei primi trafficanti portoghesi

sul continente africano diede all’intero processo un’accelerazione determinante. Attratti principalmente dall’oro, i portoghesi si preoccuparono di rifornire il mercato interno di schiavi per ricavarne in cambio il prezioso metallo. Fu solo in seguito alla colonizzazione delle

isole atlantiche – Azzorre, Madeira – e di alcune africane – Isole di

Capo Verde, São Tomé – e all’introduzione della coltivazione della

canna da zucchero, che i portoghesi si interessarono direttamente alla

schiavitù. Se tra il 1450 e il 1460 il numero degli schiavi trasportati su

legni portoghesi era di circa 800 all’anno, nei decenni successivi passerà alle 2.000 unità, per giungere alle 2.600 all’inizio del Cinquecento.

27

Ma ancor prima di analizzare i tempi e i modi degli esordi del traffico

schiavista è necessario interrogarsi su questioni di diverso ordine:

quale fu e come cambiò l’atteggiamento europeo verso gli africani in

considerazione della loro diversità razziale? E soprattutto in che misura il colore della pelle segnò il loro destino di schiavitù?

2.2. Razzismo e schiavitù Dalla società inglese del sedicesimo

secolo, per certi versi una sorta di osservatorio privilegiato, giungono

a riguardo alcune significative indicazioni, embrioni di un’elaborazione concettuale razziale che, in ragione del ruolo centrale svolto

dall’Inghilterra nell’intera vicenda schiavista, risultano quanto mai

significative.

È innegabile che il colore della pelle degli africani fu l’elemento che

maggiormente colpì i primi viaggiatori inglesi. Malgrado i riferimenti all’etiope presenti nelle Scritture, nella letteratura classica e medioevale o nelle arti figurative, la conoscenza diretta e l’impatto del colore

provocarono infatti ben altro effetto. D’altra parte, ancor prima di

scoprire l’esistenza di uomini neri, lo stesso concetto di blackness si

caricava in Inghilterra, forse più che nell’Europa meridionale, di particolari significati. Come ha notato Winthrop D. Jordan, «l’idea della blackness rappresentava per gli inglesi il simbolo di alcuni dei loro

più radicati valori, e soltanto il bianco, fra gli altri colori, aveva su di

loro, dal punto di vista emotivo, un impatto altrettanto forte». Prima

del xvi secolo infatti, “sporco”, “lurido”, “malvagio”, “mortale”,

“pernicioso”, “sinistro”, “cattivo”, “orribile”, “perfido”, erano solo

alcune delle negative accezioni della parola nero riportate nell’Oxford

English Dictionary, proprio a dimostrazione di come questo colore

fosse emotivamente legato a quanto di più basso e maligno si potesse

immaginare. Per contro, nell’idea di whiteness era invece identificabile una serie di valori, assunti in maniera quasi ossessiva dalla cultura

elisabettiana, esattamente opposti, quali la purezza, la verginità, la

virtù, la bellezza. Il bianco e il nero, in ultima analisi, come simboli

del bene e del male, di Dio e del diavolo. Ma gli interrogativi che

maggiormente creavano imbarazzo agli inglesi del xvi secolo derivavano dalla natura della carnagione degli africani, dalla sua origine e

dal suo possibile significato. Tenendo conto dell’assoluta incontrovertibilità del racconto biblico della creazione, una soluzione al problema non era poi così facile da trovare. Si poteva far ricorso all’azio28

ne del sole che avrebbe potuto scurire la pelle degli africani lungamente esposti ai suoi raggi: ipotesi questa che sembrò convincere addirittura William Shakespeare se nel Mercante di Venezia il principe

del Marocco affermava: «Non ti dispiaccia il colore della mia pelle,

ombrata livrea del sole brunito, del quale io son vicino, e vicino al

quale son stato allevato». La soluzione climatica aveva però un grosso

limite: non funzionava per quelle popolazioni che in America vivevano a latitudini equatoriali e che, a rigore di logica, avrebbero dovuto

subire gli stessi effetti dell’azione svolta dal sole in Africa, fatto questo che non si era verificato. Al massimo, gli abitatori delle regioni

più calde del Nuovo Mondo potevano infatti essere considerati di

carnagione olivastra, ma non certamente neri. D’altra parte la permanenza in luoghi dove l’effetto del sole era minore avrebbe dovuto

far ridiventare bianchi gli africani ma questo in Europa e in America

settentrionale non si era verificato.

Se le maldestre spiegazioni di ordine naturalistico risultavano poco

soddisfacenti, un’alternativa poteva essere trovata nelle Scritture, in

due capitoli della Genesi in particolare. La storia è nota: Cam, figlio

di Noè, aveva osato guardare il padre ubriaco nella tenda, mentre i

suoi fratelli, Sem e Jafet, lo avevano coperto senza guardarlo. Al suo

risveglio, Noè aveva maledetto Canaan, figlio di Cam, condannandolo a diventare «servo dei servi» dei suoi stessi fratelli (Genesi 9-10).

Gli effetti dell’insubordinazione camitica venivano definiti, questa

volta in forma normativa, nel Levitico (25, 44-46):

Lo schiavo e la schiava di tua proprietà vi verranno dai popoli che abitano intorno a voi;

da loro prenderete schiavi e schiave. Anche fra i figli degli ospiti che abitano presso di

voi potrete prenderli e dalle loro famiglie che si trovano presso di voi e che hanno generato nella vostra terra; essi saranno vostro possesso. Li lascerete in eredità ai vostri

figli dopo di voi, perché li assumano in possesso eterno, presso di loro prenderete gli

schiavi.

Nella narrazione biblica, che per molti prefigurava la schiavitù, non

vi è però alcun riferimento al colore della pelle, anche se le genealogie

bibliche indicano che i figli di Cam avessero popolato l’area nordafricana, dalla Libia all’Egitto, parti dell’Arabia e della Palestina e quella

terra che allora veniva chiamata Cush (termine che in ebraico signifi29

ca “nero”), corrispondente all’odierna Etiopia. Resta pertanto aperta

la questione di come i due elementi, blackness e schiavitù, siano stati

correlati: secondo Jordan, l’accettazione della presunta prova biblica

fu probabilmente favorita «dall’impressione che la blackness non potesse essere altro che una maledizione e dal diffuso bisogno di trovare

conferma ai fatti naturali in specifiche citazioni delle Scritture».

È in ogni caso evidente che le descrizioni degli africani, dei loro comportamenti e delle loro caratteristiche somatiche diffuse in patria dai

viaggiatori inglesi contribuirono a formare un’opinione assai poco

edificante su queste popolazioni. Una vita allo stato selvaggio, un

pervicace paganesimo, abitudini alimentari e costumi sessuali decisamente poco ortodossi, tutto contribuì a rendere la società africana

nel suo complesso, vagliata attraverso un solido etnocentrismo britannico, un’entità culturalmente irriducibile, anche dove presentava

qualche elemento di civilizzazione. Diverso sarà l’atteggiamento inglese nei confronti degli indiani d’America il cui “comportamento

selvaggio” sarebbe stato diversamente valutato: se infatti nel Nuovo

Mondo i colonizzatori videro una possibilità di insediamento, in

Africa gli inglesi erano semplicemente in viaggio d’affari. Uno degli

elementi che maggiormente contribuì a creare una “immagine animalesca” degli africani nella mentalità inglese fu la presenza, nelle regioni dell’Africa occidentale dove si sarebbe concentrato il commercio degli schiavi, dei mammiferi più simili all’uomo, gli orangutan,

grandi scimmie senza coda capaci di camminare su due zampe. Intorno a queste scimmie antropoidi sorsero infatti fantasiose elucubrazioni che davano continuità a vecchie credenze medioevali. Edward Topsell nella sua Historie of Foure-Footed Beastes (1607) aveva

sottolineato la generale «disposizione lussuriosa» delle scimmie: un

babbuino donato al re di Francia «amava particolarmente la compagnia delle donne e delle fanciulle; il suo membro genitale era così

grosso da risultare sproporzionato alle altre parti del suo corpo». Ma

Topsell andava oltre affermando che «gli uomini con narici basse e

piatte sono lascivi come le scimmie che attentano alle donne» e stabilendo un certo qual nesso fra le scimmie e il concetto stesso di male.

Queste e altre associazioni mentali unite a vecchi pregiudizi spinsero

a supporre l’esistenza di una sorta di parentela tra animali antropomorfi e uomini animaleschi. Malgrado che la scienza avesse già alla

fine del xvii secolo dissipato ogni dubbio sulla presunta comune

30

identità tra uomini e scimmie attraverso le osservazioni anatomiche

di Edward Tyson sugli oranghi, l’idea di un legame sessuale tra scimmie e africani non venne abbandonata e anzi continuò ad alimentare

le fantasie degli europei. Se così già nel Cinquecento Jean Bodin aveva parlato riguardo all’Africa di coiti promiscui tra uomini e animali,

ancora agli inizi del Settecento John Atkins, un colto medico della

Marina di sua Maestà, sosteneva che:

In alcuni luoghi i Negroes sono stati sospettati di atti bestiali con tali animali [le scimmie], e la impudente attenzione che, come si sa, in alcune circostanze essi hanno

espresso verso le nostre donne; e d’altro canto l’ignoranza e la stupidità che impediscono loro di indirizzare e dominare la lussuria; ma soprattutto la stretta somiglianza [delle scimmie] con la specie umana indurrebbero ad accettare il fatto come avvenuto.

In età elisabettiana, letterati e viaggiatori fecero sovente ricorso a una

rappresentazione iperrealistica della sessualità degli africani, che

esplicitava in maniera palese una componente animalesca della loro

identità: l’Otello shakespeariano è un esempio illuminante di questo

atteggiamento. La vicenda del “Moro lussurioso”, con le sue evidenti

implicazioni razziali, oltre a indicare un nesso fin troppo evidente tra

la blackness del protagonista e la sfera sessuale, rivelava altresì una distanza culturale da una realtà ignota come quella africana che, per lo

spettatore come per Desdemona, restava un luogo «di vaste caverne e

desolati deserti, dirupati abissi, rocce, colline le cui sommità toccano

il cielo e di cannibali che si divorano l’un l’altro, gli antropofagi, e di

uomini la cui testa sbuca da sotto le spalle».

Ma nell’Inghilterra del primo Seicento, in anni in cui le narrazioni

dei viaggi compiuti dagli esploratori inglesi e le notizie sui primi insediamenti coloniali nel Nuovo Mondo cominciavano a circolare

diffusamente, la rappresentazione dell’altro, del diverso prendeva

nuove forme. È ancora Shakespeare, questa volta in maniera davvero

prodigiosa, ad ipotizzare nella Tempesta, il celebre dramma scritto

nel 1611, uno scenario dove l’eterogeneità razziale costituisce un elemento di grande rilevanza. Sui significati più o meno impliciti di

quest’opera molto si è discusso, giungendo a una serie di suggestive

interpretazioni. Che l’isola di Prospero non sia da cercare nel Mediterraneo, tra Tunisi e Napoli, ma che invece appartenga a uno spazio

31

geografico nuovo, non è più in discussione; non a caso sembra che la

notizia del naufragio al largo delle Bermuda di sir George Somers nel

1609 sia stata una delle fonti d’ispirazione per Shakespeare.

Secondo il critico Leslie Fiedler, lo scenario in cui si muovono i protagonisti della Tempesta «non ha nulla a che vedere né con l’Africa né

con l’Europa ed è del tutto remoto dall’asse archetipo nord-sud della

civiltà mediterranea che ha finora occupato i pensieri di Shakespeare». Per quanto l’autore non lo confessi apertamente, la Tempesta si

muove su di un diverso asse, da est verso ovest, transatlantico; un’omissione comprensibile «così eterodosso doveva sembrargli il nuovo

orientamento dell’Europa che a quel tempo la scoperta dell’America,

come nuovo polo magnetico, stava stabilendo». Se pertanto nella figura di Prospero, mago e colonizzatore, potrebbero riverberare le imprese del grande avventuriero elisabettiano sir Walter Raleigh, alchimista e promotore di molte spedizioni nel Nord America, è su Calibano, unico abitatore dell’isola, che l’attenzione della critica si è molto soffermata. Su questo «schiavo velenoso», cannibale come sembra

suggerire il suo nome, figlio di una strega «bandita da Algeri» e abbandonata sull’isola da alcuni marinai, su di lui, «creatura delle tenebre», sembrano infatti ricadere antichi pregiudizi che già avevano

connotato l’africano. Spossessato di tutto ciò che gli apparteneva,

Calibano, nel tentativo di ribellarsi al suo padrone, denuncerà gli

strumenti dell’oppressione: il linguaggio – «Mi avete insegnato a parlare, e il mio solo vantaggio è che ora so maledire» – e la scrittura, i libri di Prospero – «Ricorda, prima, di prendergli i libri: senza i libri è

uno sciocco come me... brucia i suoi libri».

Nel nostro secolo, concedendo a Shakespeare una buona dose di preveggenza, alcuni interpreti radicali hanno dato una lettura fortemente ideologica del testo prefigurando nella Tempesta un dramma colonialista ante litteram, una sorta di parabola dell’imperialismo transatlantico e della colonizzazione. È in questa prospettiva che la vicenda

di Calibano, refrattario a ogni educazione, «un demonio nato sulla

cui natura nessuna educazione potrà mai avere effetto» e la cui razza

inferiore «ha qualcosa in sé per cui non potrà mai ospitare una buona

indole», lascia presagire il legame fatale che vedrà unite l’Europa all’Africa e all’America con un vincolo di colpa e di terrore, il vincolo

della schiavitù. In definitiva, negli umori degli elisabettiani traspaiono i contorni di una società in rapida trasformazione, animata da

32

uno spirito d’iniziativa pragmatico. Il graduale contatto con popolazioni meno progredite come gli africani, spinse gli inglesi a porre

l’accento su quei caratteri – la religione, il colore della pelle, l’animalità – in aperto contrasto con i parametri di “civiltà” comunemente

accettati.

2.3. Il commercio degli schiavi nel Mediterraneo Al momento in cui i commercianti europei avviarono i primi traffici lungo

le coste del Benin, acquistare schiavi era pratica diffusa. Le regole vigenti erano comuni a tutto il bacino del Mediterraneo: nell’Impero

del Benin come tra la cristianità, gli schiavi dovevano appartenere a

un’altra comunità etnica o religiosa. Che questa regola fosse riconosciuta ma spesso trasgredita, da entrambe le parti, lo attesta un’ampia documentazione, cosicché sovente i mercanti europei vendevano

i loro concittadini sui mercati d’Egitto o del Nord Africa come i sovrani africani offrivano i loro sudditi agli europei. Veneziani e Genovesi si distinsero nel commercio di schiavi cristiani per secoli, suscitando a più riprese il biasimo della Chiesa. Agli inizi del Trecento,

Clemente v scomunicò i veneziani, autorizzando tutti i cristiani a ridurli a loro volta in schiavitù. Anche ai mercanti genovesi di Caffa,

una colonia della Repubblica sulle coste del Mar Nero, toccò la stessa sorte, quando un secolo dopo una bolla di Martino v li scomunicò

per la vendita di schiavi cristiani. Gli effetti di questi interventi papali non furono particolarmente avvertiti se, nel 1441, le leggi che regolavano il commercio nella comunità genovese sul Mar Nero prevedevano ancora il commercio sia di schiavi cristiani sia di schiavi musulmani. Altri elementi avvicinavano la situazione europea a quella africana per quel che riguarda l’istituzione della schiavitù e la sua presenza nella società. Come in Africa, dove gli schiavi potevano cominciare quasi subito a salire la scala sociale che portava all’affrancamento da una condizione quasi priva di diritti, anche nel Portogallo e

nella Spagna del xv secolo erano contemplate forme analoghe di

mobilità sociale.

Questa mutua accettazione del commercio servile tra i due continenti invalida così due teorie accusatorie che per molto tempo sono state

contrapposte: la prima secondo cui l’Europa avrebbe introdotto il

commercio degli schiavi in Africa, la seconda secondo cui la schiavitù – nel senso classico del termine – sarebbe stata un’istituzione pe33

culiare nella società africana. Non va inoltre dimenticato il fatto che,

per gran parte dell’età moderna, il Mediterraneo fu teatro di un’intensissima attività corsara e piratesca, regolarmente praticata da musulmani e cristiani, che potrà considerarsi chiusa solo con la presa di

Algeri da parte dei francesi nel 1830. In particolare, con la conclusione delle lotte tra i grandi stati in seguito alla pace di Cateau-Cambrésis nel 1559, la pirateria, una «guerra inferiore», come la definì Braudel, dominò la storia mediterranea. Algeri, Malta, Valona, Livorno,

Pisa, Trapani e molte altre città divennero le nuove capitali di un’industria antica che fra le sue modalità contemplava la cattura di uomini, donne e bambini, la loro riduzione in schiavitù, il loro commercio o scambio attraverso la richiesta di un riscatto: «In tutto il Mediterraneo – ricorda ancora Braudel – l’uomo è cacciato, rinchiuso,

venduto, torturato, e vi conosce tutte le miserie, gli orrori e le santità

degli “universi concentrazionari”». Una delle maggiori potenze mediterranee, la Repubblica di Genova, proprio nel tentativo di riportare in patria coloro che erano stati catturati e condotti come schiavi

sulle coste nordafricane o nell’Impero ottomano istituì nel 1597

un’apposita magistratura al fine di provvedere al loro riscatto.

2.4. Il Nuovo Mondo e l’inizio del commercio atlantico La

scoperta europea del Nuovo Mondo non presupponeva un’automatica espansione della schiavitù africana nelle Americhe. La presenza

di una ragguardevole popolazione di nativi avrebbe potuto garantire

un’abbondante forza lavoro, senza contare che la stessa Europa, grazie a una consistente crescita demografica, avrebbe potuto contribuire alla domanda di uomini nelle nuove colonie. Questo non avvenne

e già nel 1501, solo nove anni dopo il primo viaggio di Colombo, la

corona spagnola aveva emanato leggi riguardanti l’esportazione di

schiavi in America, nell’isola di Hispaniola. Nei secoli che seguirono

le imprese dei conquistatori iberici dall’Africa giunsero così nel Nuovo Mondo circa dieci milioni di schiavi. Sono però forse i Portoghesi

a poter essere considerati gli iniziatori del commercio atlantico degli

schiavi africani. Liberato dalla presenza musulmana già a metà del

xiii secolo, il nuovo regno del Portogallo assunse una sua definitiva

connotazione con la salita al trono di João i. Una spiccata propensione mercantile, spinse i navigatori lusitani a esplorare le coste nordoccidentali dell’Africa e, a dispetto di un non imponente apparato mili34

tare, a occupare significative posizioni quali, per esempio, Ceuta,

presa nel 1415. Grazie all’impulso dell’infante Enrico, soprannominato in seguito Enrico il Navigatore, i portoghesi moltiplicarono i loro

viaggi lungo le coste africane ed entrarono in contatto con il grande

commercio sahariano. Capo Bajador fu doppiato nel 1434, il Senegal

venne raggiunto nel 1444, mentre la leggendaria Costa d’Oro nel

1470. Prima della fine del secolo Diego Cão avrebbe raggiunto il

Congo, Bartolomeo Diaz il Capo di Buona Speranza e Vasco da Gama l’India.

Il consolidamento della presenza portoghese sulle coste occidentali

dell’Africa e la quasi contemporanea colonizzazione delle isole atlantiche – Madeira nel 1419, le Azzorre negli anni 1427-50, e le Isole di

Capo Verde tra il 1450 e il 1460 – incrementarono notevolmente i

traffici commerciali. Una certa dimensione assunse anche il commercio degli schiavi, utilizzati come merce di scambio per rifornire il regno lusitano d’oro. A partire dalla seconda metà del Quattrocento, la

corona iniziò a rilasciare regolari concessioni ai trafficanti, stabilì a

Elmina, una postazione commerciale nella Costa d’Oro e, infine,

diede vita alla Casa dos Escravos, un organismo controllato dal re, attraverso il quale tutto il commercio di schiavi veniva sorvegliato e,

soprattutto, fortemente tassato.

Senza dubbio, l’area in cui maggiormente si concentrarono gli interessi portoghesi fu quella dell’Africa centrale. Il regno del Congo fu

oggetto di grandi attenzioni; in particolare dopo l’ascesa al trono nel

1506 di Nzinga Mbemba, il Portogallo si adoperò per instaurare rapporti di amicizia e di alleanza al fine di assicurarsi traffici e approdi in

quella parte del continente africano. Personaggio di grande levatura,

Dom Alfonso i, nome assunto da Nzinga Mbemba dopo la sua conversione al cristianesimo, organizzò, durante il suo lungo regno

(1506-43), un potente stato che proprio sul commercio degli schiavi

con i portoghesi fondò la sua prosperità. Con l’introduzione nelle

isole atlantiche della coltivazione della canna da zucchero, importata

dalla Sicilia nel 1446, il Portogallo iniziò a sfruttare direttamente la

manodopera servile africana. La prima isola a ospitare piantagioni di

canna da zucchero fu Madeira. Sul finire del secolo la sua produzione

costituiva una quota considerevole di quella mediterranea: su una

popolazione di 15.000-18.000 abitanti, 2.000 erano schiavi. Nelle altre isole atlantiche, le Azzorre e le Isole di Capo Verde, la coltivazio35

ne della canna da zucchero non diede grossi rendimenti a causa del

clima poco favorevole: solo a São Tomé e Principe, isole situate nel

Golfo di Guinea, i Portoghesi ottennero una produzione di qualche

significato. Anche nelle Canarie – spagnole a partire dal 1519 – venne

introdotta la coltivazione della canna da zucchero con buoni risultati. In questo caso la forza lavoro servile utilizzata fu decisamente eterogenea. Innanzitutto i guanches, la popolazione nativa, considerati

dalla corona spagnola pagani, vennero trattati alla stregua degli

schiavi e forzatamente impiegati per il lavoro in piantagione. A questi si deve aggiungere un certo numero di schiavi africani – circa un

migliaio – e, seppur più limitatamente, schiavi provenienti dal continente americano. Secondo lo storico Philip Curtin, tra il 1450 e il

1600, circa 180.000 schiavi furono condotti nelle isole atlantiche dall’Africa, ma altre stime riferiscono numeri molto maggiori. A metà

Cinquecento, circa diecimila schiavi vivevano a Lisbona, poco più di

trentamila nell’intero Portogallo. Le isole atlantiche divennero ben

presto anche una base intermedia, un luogo di transito nel quale gli

schiavi giunti dall’Africa venivano comprati per poi essere condotti

nelle Indie.

In ragione delle continue scoperte geografiche nelle Americhe a opera degli esploratori spagnoli, quando il commercio di schiavi stava

palesemente diventando cruciale nell’impresa di colonizzazione del

Nuovo Mondo, i re portoghesi tentarono di stabilire le regole di

quella che sarebbe diventata agli occhi di molti un’attività assai lucrosa. Le Ordenações Manuelinas, promulgate da Manuel i tra il 1514

e il 1521, sono un chiaro esempio del ruolo imperiale che il Portogallo

avrebbe svolto nel processo di civilizzazione atlantica. Se nella seconda metà del Cinquecento il celebre poeta Luis de Camões celebrava il

destino fatale della nazione portoghese con un’opera, Os Lusíadas

(1572) che esaltava il coraggio e la virtù lusitani, negli stessi anni non

mancarono le prime voci di dissenso. Fernão Oliveira nell’Arte da

Guerra do Mar (1555) fu tra i primi a denunciare vigorosamente la

schiavitù, accusando i suoi compatrioti di essere gli inventori di un

commercio malvagio che consentiva di vendere e comprare pacifici

uomini liberi come fossero animali. L’occupazione e lo sfruttamento

delle isole atlantiche per certi versi potrebbero essere intesi come

un’anticipazione, in scala ridotta, di una vicenda, la colonizzazione

del Nuovo Mondo, di cui Spagna e Portogallo sarebbero stati prota36

gonisti, seppur con specificità assai diverse. Infatti, se da un lato, nell’arco di alcuni decenni, la corona spagnola fu capace di occupare

gran parte del continente sudamericano e altre vaste regioni come il

Messico, la Florida e la Bassa California, sottomettendo le popolazioni native e organizzando un efficiente sistema coloniale, dall’altro i

Portoghesi, ancora a metà del Cinquecento, si muovevano in Brasile

intorno a una poco sviluppata rete di enclave costiere, preferendo un

più modesto commercio alla conquista.

Grazie alle imprese di Cortés e di Pizarro e alla visione imperiale di

sovrani quali Carlo v e Filippo ii, nelle colonie spagnole del Nuovo

Mondo prese corpo una società che, attraverso l’importazione di istituzioni amministrative, giuridiche, politiche e religiose replicava, per

quanto possibile, l’ordine socioeconomico della madre patria, un sistema che gli storici hanno definito come la più elevata forma di feudalesimo. Gli effetti negativi di tale processo di colonizzazione e,

conseguentemente, di sfruttamento delle risorse coloniali, pesarono

drammaticamente sulle popolazioni indigene. Se, secondo alcune stime prudenti, agli inizi del Cinquecento, la popolazione del continente raggiungeva i cinquanta milioni, sul finire del secolo non arrivava a dieci milioni. La popolazione del Messico e dell’America centrale passò dagli 8-15 milioni nel 1520 al milione nella metà del Seicento, stessa sorte toccò alla popolazione andina, che era stimata intorno ai dieci milioni a metà del Cinquecento per scendere, dopo un

secolo, a meno di un milione. Nelle isole caraibiche, una delle prime

aree a essere colonizzate, i nativi praticamente si estinsero in pochi

decenni.

Le cause di un tale tracollo demografico non sono unicamente da imputare all’imposizione dei pesanti regimi lavorativi nei campi o nelle

miniere; lo shock anafilattico provocato dalla grande quantità di microbi che gli Europei diffusero nel Nuovo Mondo, contribuì in larga

parte a questo catastrofico evento. In seguito alle reiterate proteste

provenienti in particolare dagli ambienti religiosi, la corona spagnola

tentò di porre rimedio alla crescente decimazione delle popolazioni

native e alla rapacità dei conquistadores: questo l’obiettivo delle Leggi

nuove del 1542. L’encomienda, la principale istituzione attraverso la

quale un certo numero di indios veniva affidato a un colono con

l’obbligo di prestare servizio nelle sue proprietà, venne così riformata. In questa prospettiva, man mano che il centro del sistema colo37

niale spagnolo si spostava dalle isole all’interno del continente, gli

schiavi africani diventarono una risorsa strategica nel processo di colonizzazione, soprattutto in ragione della loro affidabilità e resistenza

al lavoro rispetto all’inadeguatezza fisica della popolazione indigena.

L’introduzione di schiavi africani avvenne comunque lentamente:

fino al 1550 si aggiravano intorno ai 15.000, ma questo numero era

però destinato in breve tempo a crescere notevolmente. Tra il 1550 e

il 1595, infatti, secondo i dati ufficiali, 36.300 schiavi africani furono

importati nell’America spagnola, cifra che nel periodo 1595-1640 passò a 268.800.

In ragione del trattato di Tordesillas, stipulato con il Portogallo nel

1496, la Spagna non disponeva di basi commerciali sulla costa africana e, conseguentemente, l’arrivo di schiavi nelle sue colonie americane dipendeva da altre nazioni. Poiché però, come ogni altra impresa

economica nel Nuovo Mondo, anche il commercio degli schiavi restava una prerogativa del re, la corona spagnola stabilì che questo fosse regolato attraverso la concessione di licenze assegnate a mercanti,

ai quali veniva, per così dire, appaltata l’organizzazione del traffico.

Attraverso un formale contratto, l’asiento, termine che propriamente

indicava un qualsiasi accordo stipulato tra il sovrano e un privato cittadino ma che, col passare del tempo, divenne sinonimo di contratto

per l’importazione di negri, asiento de negros, si determinarono così

precise condizioni di prezzo e di consegna. Nel 1518, Carlo v assegnò

un primo importante asiento a uno dei suoi cortigiani, l’olandese

Laurent de Gorrevod, che dietro congruo compenso lo cedette a un

consorzio ispano-genovese.

Per quasi tutto il Cinquecento, l’importazione di schiavi africani nelle colonie spagnole continuò con questo sistema ma, a partire dal

1595, la corona optò per un diverso regime; invece di accordare più licenze a diversi soggetti, si decise di concedere il monopolio della tratta degli schiavi a un solo impresario, per un periodo di tempo determinato. Il primo asiento di questo genere fu concluso da Filippo ii

con Pedro Gómez Reynel, il quale si impegnò a trasportare in nove

anni dall’Africa al porto di Cartegena de Indias, nell’attuale Colombia, almeno 31.500 schiavi, con il diritto di venderli al prezzo ritenuto

più adeguato e con l’obbligo di corrispondere alla corona una somma

di 900.000 ducati. Dopo l’asiento concesso a Gómez Reynel, scaduto

nel 1601, la Spagna stipulò simili contratti con trafficanti portoghesi

38

fino al 1640. Resta peraltro difficile stabilire di quanto il contrabbando abbia aumentato le cifre ufficiali. Se pochi furono gli schiavi venduti nelle isole caraibiche, una larga parte fu destinata ai principali

centri urbani di Messico, Perù, Venezuela e Colombia, dove venivano impiegati per svolgere le più disparate mansioni, mentre una certa

quantità di manodopera servile fu impiegata nelle piantagioni di prodotti tropicali, cacao, tabacco, e zucchero in particolare. Contrariamente a quanto si possa pensare, la presenza di schiavi africani non si

concentrò nei distretti minerari, soprattutto quelli andini, dove la

conservazione del sistema incaico di lavoro tributario rendeva più

economico l’impiego di forza lavoro locale. Secondo i dati relativi a

circa trecento dei maggiori centri minerari messicani, sul finire del

Seicento la forza lavoro era composta da 3.690 schiavi, 1.850 spagnoli

e ben 4.450 nativi.

In ogni caso a partire dalla seconda metà del sedicesimo secolo, il

viceregno del Perù, quando le miniere d’argento intorno a Potosí

entrarono in funzione a pieno regime, costituì per la maggior parte

degli schiavi condotti nelle colonie spagnole la meta conclusiva di

una lunga peregrinazione, che in alcuni casi poteva durare fino a

cinque mesi.

Attraversato l’Atlantico, gli schiavi venivano inizialmente sbarcati a

Cartagena, per poi essere convogliati verso il porto di Portobello sull’istmo di Panama. Raggiunta la costa pacifica per terra, venivano

reimbarcati verso Callao, il porto d’accesso alla città di Lima e, una

volta nella capitale peruviana, venivano infine venduti nelle diverse

regioni del viceregno. Un dato generale riguardante la colonizzazione

del Nuovo Mondo va tenuto in considerazione: a partire dai primi

decenni del Seicento, l’immigrazione spagnola su base annua fu

quantitativamente superata dal corrispettivo arrivo di schiavi dall’Africa. Il rovesciamento di questo rapporto comportò una graduale ricomposizione razziale della società: nel 1636 gli abitanti di Lima erano 27.394 di cui ben 14.481 neri o mulatti, e la situazione della capitale peruviana era simile a quella di Città del Messico – 8.000 spagnoli,

8.000 schiavi neri, 1.000 mulatti – e di molte altre città messicane.

Forse però l’aspetto più singolare dell’introduzione della schiavitù

africana nelle colonie spagnole fu quello relativo alla scarsa attenzione che la questione suscitò nelle coscienze. Se il dibattito sulla natura

delle popolazioni indigene e sulla liceità del loro asservimento vide in

39

prima fila i principali esponenti della cultura laica e religiosa spagnola, non si registrò un analogo impegno morale riguardo al tema della

schiavitù africana. Sorprendentemente, coloro che, come Bartolomeo de Las Casas, avevano difeso i diritti degli indios, non trovarono

scandaloso questo commercio. Invero il domenicano ebbe modo di

modificare la sua iniziale opinione in merito, ma pochi lo seguirono

su questo terreno. Fra questi, Tomás de Mercado, un altro domenicano che nel 1569 diede alle stampe un’opera, la Suma de Tratos y

Contratos, contenente un duro atto d’accusa nei confronti del commercio schiavista: una denuncia che in ogni caso indicava come illegittima la pratica e non l’istituzione in quanto tale. Seguendo le orme

del Mercado, nel 1573, Bartolomé de Albornoz nell’Arte de los contratos attribuiva ai commercianti di schiavi la responsabilità di aver violato il diritto naturale alla libertà degli africani e giungeva a condannare quella parte del clero che aveva eluso la questione. A differenza

degli scritti di Las Casas, che ebbero una grande diffusione in tutta

Europa, queste e poche altre opere apertamente ostili alla pratica

schiavista ebbero pochissima ricezione. Il modello spagnolo di organizzazione schiavista, unitamente a quello portoghese, venne accolto

dalle altre potenze coloniali, così come il termine “negro” fu adottato

nella lingua inglese, con una pesante connotazione legata alla riduzione in schiavitù. Ricorda lo storico Robin Blackburn:

Coloro che colonizzarono Providence Island, Giamaica, Virginia e Sud Carolina avevano

in mente con chiarezza la pratica spagnola del commercio schiavista africano, anche se

l’adattamento che ne proposero comportò un mutamento sul senso di cosa significava

essere uno schiavo e un negro, restringendo e appiattendo in entrambi i casi i significati barocchi delle nozioni spagnole di razza e schiavitù.

A partire dalla seconda metà del Cinquecento, le crescenti difficoltà

commerciali in Asia e in Africa indussero la corona portoghese a prestare maggiore attenzione al Brasile e alle sue enormi potenzialità

economiche. Per lungo tempo, questo territorio coloniale, diviso in

dodici capitanerie, era stato utilizzato dai portoghesi come un semplice approdo, il cui interno restava quasi sconosciuto. La principale

produzione brasiliana restava il legno tintorio, non essendo stato scoperto alcun importante giacimento di metalli preziosi né essendo stata avviata alcuna coltivazione intensiva. Generalmente, il decollo del40

l’economia brasiliana viene collegato alle dinamiche iniziative del governatore Mem de Sá (1557-72): la produzione di zucchero di canna

ne fu l’elemento trainante. Ma per sostenere adeguatamente lo svilupparsi del sistema delle piantagioni era essenziale la disponibilità di

una consistente forza lavoro servile.

Poiché così come nell’America spagnola anche in Brasile gli indigeni

non potevano soddisfare a pieno questa necessità, il mercato africano

risultò essere una valida alternativa. In trent’anni, dal 1570 al 1600, il

numero degli schiavi africani passò da 3.000 a 15.000, per giungere a circa 200.000 a metà del Seicento. Circa nello stesso periodo, gli zuccherifici triplicarono: da 115 nel 1583 a 350 nel 1629. In pochi decenni la produzione di zucchero brasiliano assunse quindi dimensioni assai considerevoli, così come l’esportazione del prodotto sul mercato europeo.

Malgrado il passaggio del Portogallo sotto il dominio spagnolo

(1580) e le minacce che gravavano sul traffico marittimo atlantico dovute alle turbolenze politiche europee, lo zucchero brasiliano divenne

una fonte di ricchezza insostituibile per le casse portoghesi. La crescita del commercio atlantico di schiavi finì anche per trasformare la natura della presenza portoghese in Africa. Oltre a consolidare la rete di

approvvigionamento di merce umana già esistente, i Portoghesi stabilirono nuovi contatti con i regni del Sud-Ovest e dell’Africa centrale, dando vita, come nel caso dell’Angola, a stabili insediamenti coloniali. All’inizio del Seicento i Portoghesi detenevano ancora il monopolio virtuale sulla fornitura di schiavi per il Nuovo Mondo; la loro

abilità nel penetrare nei sistemi commerciali e politici africani e nell’organizzare una propria rete di rifornimento di schiavi, permise che

10.000-20.000 schiavi ogni anno attraversassero l’Atlantico. Come in

Spagna anche in Portogallo non furono in molti ad opporsi al commercio africano; l’attenzione si rivolse infatti prevalentemente alle

condizioni degli indios. In questo senso resta esemplare il coraggio

morale di uomini come il gesuita António Vieira, che continuò l’azione di denuncia intrapresa da Las Casas.

Per riassumere...

• Il Portogallo fu la prima nazione europea a entrare in contatto con la

realtà africana anche se, inizialmente, le spedizioni portoghesi si limitarono a brevi permanenze sulle coste nordoccidentali dell’ignoto continente.

41

• Agli inizi dell’età moderna la società europea e la società africana pre-

sentavano alcuni tratti per certi versi simili. La schiavitù era pratica ben

nota in Africa e una considerevole circolazione di merce umana faceva

fronte sia alla domanda del mercato interno sia a quella del mercato

islamico.

• Prima ancora che il commercio atlantico di schiavi assumesse i suoi

definitivi connotati, nella cultura europea incominciarono a definirsi pregiudizi sugli africani e sulla loro diversità/inferiorità razziale. Nell’Inghilterra elisabettiana e giacobita, questo processo fu particolarmente evidente. La colonizzazione e lo sfruttamento delle isole atlantiche attraverso

l’impiego di manodopera servile fu una sorta di anticipazione in scala ridotta della colonizzazione e dello sfruttamento ispano-portoghese nel

Nuovo Mondo.

• La Spagna, in particolare, definì rapidamente le modalità dell’impresa

coloniale; l’asiento , un contratto stipulato tra la corona spagnola e un privato cittadino, fu la formula adottata per soddisfare la crescente domanda

di schiavi proveniente dalle colonie americane.

42