LA LIBERTA' DEGLI ANTICHI (10.12.2014)

1. In un celebre discorso tenuto nel 1819, il filosofo liberale francese Benjamin Constant tracciava

un paragone critico fra la libertà degli antichi e quella dei moderni, che si concludeva a tutto

vantaggio della seconda. Il vero obiettivo polemico di Constant erano i teorici comunitaristici che

secondo lui avevano ispirato molti degli eccessi rivoluzionari, da Rousseau all'abate Mably. La sua

analisi era tuttavia ricca di osservazioni penetranti, e delineava, noi potremmo dire, un'opposizione

radicale fra la libertà del cittadino antico e quella del borghese moderno. La dimensione privilegiata

di quest'ultimo è quella individuale. Nelle società moderne, scrive Constant, l'individuo fruisce di

un accesso alla sovranità apparente e limitata; nelle rare circostanze in cui la esercita, «non lo fa che

per abdicarvi», attraverso la delega alla rappresentanza politica. In compenso, egli è indipendente

nella vita privata, il cui «pacifico godimento» non è impedito dall'invadenza dell'autorità statale:

libertà di proprietà e di commercio, dunque, di culto religioso, di opinioni e di inclinazioni morali e

culturali; all'autorità pubblica si chiede soltanto un sistema di garanzie che assicurino la libera

fruizione dei diritti personali.

In che cosa consisteva, invece, la libertà del cittadino antico? In primo luogo, scriveva

correttamente Constant, «nell'esercitare collettivamente ma direttamente molte funzioni dell'intera

sovranità», nel decidere in assemblea sulla pace e la guerra, sulle leggi, sui processi. Insomma, la

libertà degli antichi, al contrario di quella dei moderni, «si fondava sulla partecipazione attiva e

costante al potere collettivo». In compenso, l'individuo, sovrano negli affari pubblici, era schiavo

della comunità in tutti i suoi rapporti privati; come privato, era «limitato, osservato, represso» dalla

volontà discrezionale dell'insieme di cui faceva parte. Insomma, concludeva il filosofo, la libertà

degli antichi, vagheggiata dai moderni rivoluzionari, «vuole che i cittadini siano completamente

assoggettati perché la nazione sia sovrana, e che l'individuo sia schiavo, perché il popolo sia

libero».

Fin qui dunque la sintesi di Constant, efficace, anche se non scevra da esagerazioni, nel delineare in

modo oppositivo i caratteri della libertà propria del cittadino antico.

2. Il processo in cui essa prese forma, e la ragioni dello straordinario attaccamento a questa forma

da parte dell'uomo antico, richiedono di venire compresi su diversi sfondi: antropologico, storico e

politico.

Sul piano antropologico, libertà significava innanzitutto non schiavitù. Non va mai dimenticato che

le società antiche hanno nella schiavitù il fondamento della loro stessa esistenza; l’uomo greco vive

2

grazie allo schiavo e nella sua immediata prossimità, e il transito fra la condizione di libero e quella

di schiavo viene considerato, in ogni momento della sua vita, come pericolosamente pervio

(possono condurvi una battaglia perduta, una razzia di pirati, persino, per i poveri, la vendita da

parte dei genitori). Di qui nascono, insieme, un’affezione illimitata per la condizione di libertà

(vista come tratto distintivo dell’umanità e della felicità), e un’avversione fobica per ogni forma di

asservimento che possa in qualche modo alludere, o preludere, alla schiavitù vera e propria. Solo

Zeus è davvero libero, diceva Eschilo, perché ha la legge e la giustizia nelle sue mani, ed è il tiranno

degli dèi (Prom. 50, 186-7). L’ossequio alla legge è già una forma di asservimento agli altri, e lo è

anche l’enkrateia, il controllo di sé, che rappresenta a sua volta una costrizione imposta

dall’opinione altrui sulla giustizia e la moralità. Nasce su questo terreno, come vedremo meglio, una

contraddizione profonda, tra l'avversione anarchica verso il rispetto di qualsiasi tipo di autorità e di

norma legale, viste come preludio alla schiavitù, e d'altro canto il bisogno della legge comunitaria

come garanzia di ognuno contro il rischio dell'asservimento ai potenti, della prevaricazione operata

dalla forza.

Sul piano storico, libertà significava inoltre indipendenza della comunità politica da poteri esterni

(imperi o sacerdozi che fossero), ed eguaglianza di diritti fra cittadini all'interno. La riflessione sul

valore della libertà intesa in questo duplice senso divenne straordinariamente acuta nel contesto

delle guerre persiane, cioè della resistenza delle città greche ai tentativi di sottometterle da parte dei

re persiani Dario e Serse. I greci si interrogarono sulle ragioni delle loro straordinarie vittorie, tra

Maratona e Salamina, di fronte a un impero tanto più forte di loro sul piano militare ed economico –

e trovarono una risposta nella forza della propria libertà.

Erodoto narra di un colloquio tra Serse e uno spartano esule presso la sua corte, Demarato. Questi

consiglia a Serse prudenza nei suoi progetti di aggredire i greci, ma il re replica con disprezzo:

«Mille o diecimila o cinquantamila uomini, tutti ugualmente liberi e non soggetti a un unico capo,

come potrebbero opporsi a un'armata così imponente? Se fossero agli ordini di un uomo solo,

potrebbero, per paura di costui, diventare più valorosi di quanto non siano per loro natura e

marciare, costretti dalla frusta, contro nemici superiori per numero; ma, lasciati liberi, non farebbero

nulla di tutto ciò». Ma Demarato replica che i greci, pur nella loro libertà, hanno in comune

l'ossequio alla legge, che ordina di non fuggire in battaglia, ma di restare al proprio posto e vincere

o morire (VII 103-104). La forza della libertà e della legge, dunque, contro il potere della frusta del

padrone. La stessa forza viene riconosciuta da Erodoto agli Ateniesi, per spiegare l'aumento della

potenza della loro città dopo la liberazione dalla tirannia dei Pisistratidi. «Gli Ateniesi dunque

crescevano in potenza. E non per un unico aspetto, ma da ogni punto di vista è chiaro che

l'uguaglianza (isegorie: il termine vale in primo luogo uguale diritto di parola nella discussione

3

pubblica, ma indica poi in generale l'uguaglianza di diritti fra i cittadini della polis) è un bene

prezioso, se è vero che gli Ateniesi, finché furono governati dai tiranni non erano superiori in guerra

a nessuno dei popoli circostanti, mentre, liberati dai tiranni, divennero di gran lunga i primi. Risulta

dunque evidente che, finché erano oppressi, si comportavano deliberatamente da vili, pensando che

si adoperavano per un padrone, mentre, una volta liberi, ciascuno in prima persona era pronto ad

agire con entusiasmo nel proprio vantaggio» (V 78).

Quasi con le stesse parole si esprimeva il medico ippocratico autore dello scritto etnologico Arie

acque luoghi per spiegare il contrasto fra i liberi europei e gli asiatici asserviti alla dominazione

persiana: «Gli europei sono più validi guerrieri, perché non sono sudditi a re come gli asiatici.

Vilissimi per necessità sono gli uomini sudditi a re. Gli animi stessi sono fatti schiavi e non

vogliono affrontare con slancio i pericolo a vantaggio soltanto dell'altrui potenza. Ma chi è libero

per sé e non per altri sceglie il pericolo, perché il premio della vittoria è lui stesso a riportarlo» (cap.

23).

Libertà, dunque, come non assoggettamento a poteri stranieri e a signori interni, e come fattore di

forza della comunità politica. Ed è proprio la comunità politica il nucleo centrale intorno al quale si

era costituita storicamente la forma della libertà greca.

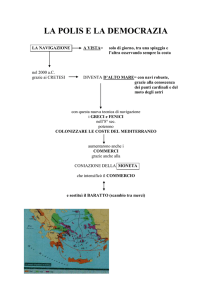

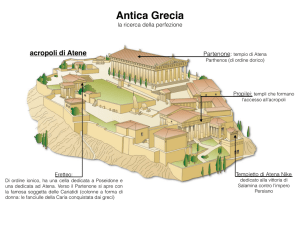

3. La civiltà greca si era formata nel vuoto lasciato dal crollo dei regni micenei (per intenderci,

quelli descritti da Omero), che costituivano una propaggine occidentale dei grandi sistemi imperiali

e teocratici dell'Egitto e del Vicino Oriente. Questo crollo aveva lasciato dietro di sé una

molteplicità di piccole comunità urbane ed agricole, che avevano progressivamente costituito una

nuova forma sociale cresciuta nello spazio di una crisi di sovranità, cioè nell'assenza di autorità

statali e di istituzioni sacerdotali forti e unificate. Da queste comunità, e nell'ambito di questa

latenza di sovranità, si era sviluppata una civiltà del tutto priva di precedenti: la civiltà delle poleis,

comunità cittadine indipendenti ed autonome, nelle quali la competizione per il potere fra i diversi

gruppi sociali prendeva progressivamente una modalità specificamente politica.

L’esperienza storica dei Greci, nella forma specifica della loro civiltà e del loro ethos pubblico, è

stata dunque caratterizzata dalla forma della polis. Senza di essa non sarebbe pensabile la cultura

greca, e al di fuori di questa cultura non avrebbe potuto esistere (e di fatto non è mai esistita) quella

forma originaria di comunità politica che è costituita dalla polis.

Ciò che i Greci hanno storicamente “inventato”, e incorporato nella loro esperienza collettiva, non è

dunque stata la politica (evidentemente c’era una forma di politica nelle antiche forme statuali

dell’Egitto e della Mesopotamia), e neppure, se non in modo derivato, la “democrazia” (peraltro

sempre esperita in forme fortemente selettive con dispositivi di esclusione che discriminavano

4

donne, stranieri, schiavi). Ciò che essi hanno davvero “inventato”, il nucleo originale intorno alla

quale si sono costruiti la loro cultura e il loro ethos pubblico, è stata la figura del “cittadino”

(polites): una forma di identificazione primaria dell’uomo in quanto appartenente alla comunità

politica, al suo sistema di diritti e doveri, a prescindere da appartenenze familiari, castali, etniche,

religiose o sociali. Così il grande storico del V secolo, Tucidide, iniziava la propria opera, a modo

di firma, con le parole “Tucidide ateniese” (e non “figlio di Oloro”). Si tratta di una forma di

identità come tale inaudita prima dei Greci, e scomparsa nuovamente per lunghi secoli dopo la fine

del mondo greco-romano, in cui aveva conosciuto la sua massima estensione. La figura del cittadino

- in cui l’uomo greco esisteva in quanto tale nella sua differenza costituiva rispetto alle sue origini

viste come “selvagge” e ai suoi alieni contemporanei, il barbaro e lo schiavo - era invece pensabile

solo all’interno dell’orizzonte della comunità politica, la polis, che ne rappresentava al tempo stesso

la ragion d’essere, la protezione, e il compimento, il telos. Se non c’è cittadino senza polis, il

compito di autorealizzazione del cittadino consiste nella costruzione piena della polis, come luogo

unitario, omogeneo, indiscriminato, dove la sua identificazione antropologica, in quanto ethos di

civiltà, può definitivamente accadere.

La comunità cittadina era anzitutto un corpo militante di cittadini portatori di spada: i suoi membri

decidevano della guerra e la combattevano insieme, in prima persona, nell'armata oplitica o i più

poveri nella flotta. Era inoltre un'agenzia di produzione e distribuzione della ricchezza sociale.

Atene percepiva proventi dalle miniere d'argento, dai dazi commerciali, dai tributi delle città

assoggettate, e li redistribuiva ai suoi cittadini nella forma di lavori pubblici, di retribuzione per le

numerosissime cariche politiche, militari e giudiziarie, di indennità per la partecipazione alle grandi

funzioni pubbliche come l'assemblea, i tribunali, i festival teatrali (concepiti anch'essi come una

funzione politica per il ruolo educativo che svolgevano). E soprattutto, la città fungeva come una

grande scuola per l'educazione e l'integrazione politica di massa: basti pensare che ad Atene

partecipavano alle assemblee decisionali non meno di 5000 cittadini per circa 40 sedute all'anno,

che cinquecento di loro erano sorteggiati a turni annuali per formare il Consiglio cittadino, e altri

cinquecento componevano la giuria popolare ad ognuna delle numerose sessioni del tribunale

pubblico.

La questione della libertà si poneva nel contesto della comunità politica a diversi livelli: in primo

luogo, come libertà della polis, in secondo luogo come libertà nella polis, e infine anche, come

vedremo, come libertà dalla polis.

Nel primo senso, la polis proteggeva gelosamente la sua indipendenza da potenze straniere: i Greci

d'Asia, assoggettati all'impero persiano, si ribellarono ripetutamente, fino a conseguire

l'indipendenza dopo Salamina; e le città greche suddite di Atene e di Sparta tentarono in ogni modo

5

di recuperare l'indipendenza, anche a costo di rivolte cruente.

Nel secondo senso, la città non poteva non concepirsi che come una comunità di cittadini sovrani,

cioè non schiavi né asserviti a poteri arbitrari e assoluti come quelli dei tiranni: ad Atene, gli

uccisori dei tiranni discendenti da Pisistrato venivano venerati come eroi fondatori della polis.

Naturalmente la base sociale di questa comunità era più o meno allargata: a confronto delle poche

centinaia di Spartani con pieni diritti di cittadinanza si possono menzionare le decine di migliaia di

cittadini della democrazia ateniese (che comunque escludeva dalla cittadinanza, oltre agli schiavi, le

donne e gli immigrati residenti). Ma è evidente che l'istanza di libertà nella città premeva in

direzione di regimi democratici, di cui quello di Atene è naturalmente l'esempio più rilevante, ma

tutt'altro che isolato.

4. L'indipendenza della città verso l'esterno richiede la massima coesione fra i cittadini in quanto

corpo militante. La protezione della comune sovranità contro le pretese interne di potere dispotico

richiede invece l'ossequio pieno alla legge comunitaria. La garanzia di entrambe queste libertà

richiede inoltre l'assiduo impegno educativo della città, che trasformi gli individui che ne fanno

parte in cittadini consapevoli, responsabili e pronti a rinunciare agli interessi personali in nome di

quello collettivo della polis.

Nel sempre latente conflitto fra comunità e individualità, Platone radicalizzava all'estremo la

necessità di rafforzare il primato della comunità, percorrendo così fino in fino la via che la polis

aveva bensì intrapreso, ma in maniera incoerente, perché accanto alle ragioni della comunità aveva

lasciato sopravvivere la dimensione privata della famiglia e dell'individuo. Questi sono secondo

Platone fattori di disgregazione della coesione sociale, che la frantumano in una pluralità anarchica

di interessi particolari. Scriveva nella Repubblica: «La città nella quale i più dicono della stessa

cosa e secondo lo stesso punto di vista “mio” e “non mio” non sarà quella meglio governata?

Dunque anche quella che si avvicina alla condizione di un solo uomo? Proprio come quando un

nostro dito ha subito un colpo, l'intera comunità che si estende dal corpo all'anima...lo avverte e

tutta quanta insieme partecipa al dolore della parte sofferente: è così che diciamo che l'uomo ha

male al dito» (V 462c-d). L'individuo è dunque una parte del corpo sociale integrato, come il dito lo

è del corpo biologico. E nelle Leggi Platone ribadiva che la città migliore è quella in cui si realizza

la «comunanza delle donne, dei figli e di tutte le ricchezze», cioè quella in cui «con ogni mezzo ciò

che è detto privato viene sradicato da ogni aspetto della vita, e si cerca per quanto è possibile di

rendere in qualche modo comune anche ciò che per natura è dell'individuo, per esempio gli occhi, le

orecchie e le mani, così che sembrino vedere, udire e agire in comune» (V 739c-d). Come si vede,

c'è di che confermare i peggiori incubi di Benjamin Constant quanto al sacrificio della dimensione

6

individuale e privata sull'altare della comunità.

Platone era un pensatore comunitario ma certamente non democratico, perché pensava che –

nell'interesse di tutti – la sovranità dovesse venire delegata a una ristretta élite di persone

eccezionalmente dotate sul piano intellettuale e morale. In generale, però, nella cultura greca del V

e del IV secolo si era delineata una polarizzazione fra la tendenza democratica, che mirava al

primato della comunità politica e della sua legge sugli interessi privati di individui e di gruppi, e la

tendenza oligarchica e antidemocratica, che invece protestava contro l'intollerabile asservimento dei

singoli alla polis (proprio quell'asservimento in cui Platone vedeva la condizione per realizzare la

città giusta e finalmente unitaria).

La protesta di questa tendenza anticomunitaria, in nome della libertà dell'individuo dalla città,

veniva splendidamente espressa da un intellettuale e politico di tendenze oligarchiche, il sofista

Antifonte, che sembra in qualche modo replicare a Platone, dando per attuato nella realtà storica il

suo estremismo comunitario. E' il caso di citare per esteso un suo testo: «Ciò che è giusto secondo

la legge si trova ad essere ostile alla natura. E' stato infatti stabilito per quanto riguarda gli occhi,

che cosa devono vedere e che cosa no; e riguardo alle orecchie, che cosa devono udire e che cosa

no; e riguardo alla lingua, che cosa deve dire e che cosa no; riguardo alle mani, che cosa devono

fare e che cosa no; e riguardo ai piedi, verso che cosa devono andare e verso che cosa no; e riguardo

all'animo, che cosa deve desiderare e che cosa no. In verità, non sono per nulla meno gradite né

meno affini alla natura le cose da cui le leggi distolgono gli uomini di quelle a cui li indirizzano. Il

vivere e il morire, infatti, appartengono alla natura, ed il vivere dipende da ciò che giova, il morire

da ciò che non giova. Le cose giovevoli imposte dalle leggi sono vincoli per la natura, quelle che

dipendono dalla natura invece sono libere» (fr. 44b).

La protesta di Antifonte – che ricorda certe pagine di Foucault di critica alla biopolitica

contemporanea – rivendica dunque la liberazione dell'individuo, dei suoi bisogni e dei suoi desideri,

dalla costrizione imposta dalla legge comunitaria: una rivendicazione dei diritti naturali contro i

sacrifici pulsionali imposti dalla logica della sovranità collettiva nella e della città.

5. La situazione della polis nella realtà storica non si spingeva probabilmente a quei limiti estremi di

riassorbimento della dimensione individuale nella comunità politica e nella sua legge, che Platone

auspicava e che invece Antifonte denunciava. E' tuttavia significativo che i sostenitori della città

democratica sentissero il bisogno di offrire assicurazioni circa il margine di libertà individuale che

essa consentiva. C'è un famoso elogio di Atene, pronunciato da Pericle nel 431 a.C., che viene

riferito (certo in forma molto rielaborata) da Tucidide nella sua Storia della guerra del

Peloponneso. Rivendicando la superiorità del modo di vita ateniese e delle sue leggi, Pericle

7

aggiungeva: «La nostra tuttavia è una vita libera non soltanto per quanto attiene ai rapporti con lo

stato, ma anche relativamente ai rapporti quotidiani...Nessuno si scandalizza se un altro si comporta

come meglio gli aggrada, e non per questo lo guarda storto». Pericle si affretta a bilanciare questa

dichiarazione con un richiamo all'osservanza della legge («Se le nostre relazioni private sono

caratterizzate dalla tolleranza, nella vita pubblica il timore ci impone di evitare con il massimo

rigore di agire illegalmente piuttosto che in obbedienza ai magistrati in carica e alle leggi», II 37);

ma la sua descrizione di una libera e tollerante dimensione privata nella città avrebbe potuto fugare

almeno in parte i timori espressi da Benjamin Constant.

Eppure, essi sembrano venire confermati – sia pure non nella misura espressa dagli opposti

estremismi di Platone e di Antifonte – dalla concezione dell'educazione esposta da un altro grande

ideologo della città democratica, il sofista Protagora. Nel dialogo di Platone a lui intitolato,

Protagora descriveva in questo modo il processo educativo proprio della polis. La prima fase

dell'educazione dei giovani spetta naturalmente ai padri e ai maestri; ma, «quando i ragazzi abbiano

lasciato i maestri, la città li obbliga ad apprendere le leggi, e a vivere secondo il loro modello, in

modo che non agiscano di testa loro secondo il loro capriccio...La città, tracciando le linee delle

leggi...obbliga, seguendo la loro traccia, a comandare e obbedire; e chi traligni da esse, punisce, e a

tale punizione...dà il nome di “raddrizzare”, in quanto la pena raddrizza» (Protagora 326c-d). La

legge della città non si limita dunque a vietare atti e comportamenti antisociali e antistatali, come

accade nelle legislazioni liberali; essa piuttosto prescrive forme e modelli di vita, agendo come una

sorta di ortografia sociale, intesa a correggere le deviazioni individuali del cittadino e a renderlo

adatto all'integrazione omogenea nel gruppo dei suoi simili (un po', avrebbe detto Platone, come il

dito nel corpo di cui fa parte).

Un pur breve riferimento all'etica di Aristotele – un autore che scriveva mezzo secolo più tardi,

quindi lontano dal fuoco delle polemiche di cui si è dato conto – può a questo punto essere utile per

connettere il tema della libertà del cittadino con quello della libertà di scelta e di azione del singolo

individuo. Aristotele è molto fermo nel sostenere la volontarietà delle scelte morali e delle azioni

che ne conseguono; agiamo volontariamente, e dunque siamo responsabili delle nostre azioni;

questo può far pensare che siamo di conseguenza liberi di decidere di agire in un senso o nell'altro,

di seguire il bene o il male. In realtà le cose non stanno precisamente così. I fini che ci proponiamo

di conseguire dipendono dal nostro carattere (o habitus, hexis): saranno buoni se il nostro carattere è

virtuoso, malvagi nel caso contrario. Ma il carattere deriva da abitudini morali che acquisiamo fin

da giovani, ed esse sono determinate dall'educazione che riceviamo, prima dal padre poi dai modelli

proposti dall'ambiente sociale in cui ci veniamo formando. Infatti, scrive Aristotele nell'Etica

nicomachea, «i legislatori rendono buoni i cittadini facendo contrarre loro buone abitudini, ed è

8

questa l'intenzione di ogni legislatore; coloro che non svolgono bene questo compito deviano dalla

loro funzione, e la differenza fra le costituzioni buone e quelle cattive consiste proprio in questo» (II

1 1103b2-6). Poiché dunque il carattere si forma per l'educazione ricevuta dalla famiglia e dalla

legge, e una volta consolidatosi, nel bene o nel male, non è più modificabile, è evidente che la

nostra condotta, pur essendo volontaria e responsabile, non è tuttavia in senso pieno libera, perché

non possiamo decidere della formazione familiare e sociale che ha fatto di noi quello che siamo

diventati. Aristotele conferma dunque Protagora: anche per lui, l'ambiente sociale fornisce con le

sue leggi il modello al quale il cittadino deve conformarsi per conseguire la propria integrazione

morale e politica nella comunità in cui vive; senza questo “raddrizzamento” di quello che Kant

avrebbe chiamato “il legno storto” del genere umano, l'individuo non diventa un cittadino e la sua

condizione precipita nella devianza, nell'anomalia del malvagio o del folle.

Non c'è dunque a quanto pare nel mondo greco di età classica libertà se non nella partecipazione

alla comunità politica, nella condivisione della sua sovranità. Il cittadino è libero e sovrano, insieme

con i suoi simili; l'individuo cede alla comunità una quota rilevante della sua autonomia privata in

cambio dell'accesso alla sovranità collettiva, dove soltanto può realizzarsi la sua libertà nella polis

se non dalla polis.

C'è in Hegel un'osservazione interessante circa l'assetto del mondo imperiale romano che può

fornire una controprova di quanto si è detto finora. Hegel era come è noto un cultore quasi

romantico della “bella libertà” dei Greci, dell'unità della polis come “sostanza etica” del popolo. Ma

è senza dubbio nel vero quando nota che è nell'impero romano che si forma il diritto privato, che

sarebbe rimasto in ogni tempo il baluardo della proprietà individuale, dunque della dimensione

“borghese” della vita (Lezioni di storia della filosofia, III pp. 2-3). Ma questa emergenza si produce

secondo Hegel nel contesto della «distruzione di ogni vita politica», che lasciava da una parte gli

individui privati, dall'altra un potere «confinato in un solo soggetto, l'imperatore». Aggiungeva

Hegel che «nel sereno mondo greco l'individuo era più legato al suo Stato, al suo mondo, era

presente in esso», mentre nella società imperiale romana «sull'individuo incombe un potere

estraneo, un'universalità astratta»; e in questo «stato di laceramento sorgeva il bisogno di

rifugiarsi...nella libertà interiore del soggetto in quanto tale» (II pp. 399 sg.).

Hegel confermava dunque a suo modo il percorso che abbiamo fin qui cercato di ricostruire. Per il

cittadino greco, libertà significava integrazione nella vita della comunità e condivisione della

sovranità collettiva nella polis; a questa libertà si accompagnava una rinuncia almeno parziale

all'autonomia dell'individuo, dei suoi modi di vita e delle sue inclinazioni personali.

La fine della libertà della polis – nel doppio senso dell'indipendenza dall'esterno e dell'assenza di

poteri di dominazione all'interno –, iniziata nel mondo ellenistico e culminata nell'assoggettamento

9

allo stato imperiale romano, comportava la perdita della sovranità comunitaria. Come vedeva

Hegel, l'autonomia dell'individuo – sancita anche dal diritto privato “borghese” – che si costituiva

ora come soggetto spirituale e patrimoniale, si affermava nello spazio di un mondo che la perdita di

quella libertà poteva far apparire “servile”.

Iniziava qui quel lungo cammino che avrebbe condotto alla separazione fra citoyen e bourgeois, fra

Stato e società civile, infine al trionfo della società borghese; e, di conseguenza, alla distinzione fra

libertà degli antichi e dei moderni. Aveva dunque ragione Benjamin Constant nel definire questa

opposizione, e nel sancire la superiorità della seconda sulla prima?

Sì e no. Sì, se si considera la libertà degli antichi estinta insieme con l'integrazione comunitaria

della vita individuale e con l'accesso di ognuno alla sovranità collettiva – tramontati l'una e l'altro,

nonostante qualche effimero sforzo di recuperarli attraverso le rivoluzioni della modernità.

No davvero, se si sostiene che il trionfo della borghesia segna l'avvento della libertà dell'individuo.

E' ovvio che questa libertà in ogni caso riguarda solo la classe dei proprietari, liberi di disporre dei

loro patrimoni e dei loro commerci, ed esclude i proletari, proprio come quella antica aveva escluso

donne e schiavi. Ma a parte questo, anche nel mondo borghese la libertà dell'individuo “moderno” è

sottoposta a vincoli e condizionamenti pesanti: c'è il peso di un conformismo sociale certo non

inferiore a quello comunitario degli antichi, c'è l'influenza dei mezzi di comunicazione di massa a

disposizione dei poteri politici ed economici, c'è il ruolo dell'economia e della finanza capace di

determinare le sorti dei destini individuali, di decidere per la pace o per la guerra, per la democrazia

o per la dittatura.

Se dunque è certa la perdita della sovranità antica, assai più dubbia è la conquista, al suo posto,

della libertà piena dell'individuo moderno. Il trionfo del mondo borghese non è, dopo tutto, l'ultima

parola in fatto di libertà.