Sull’interpretazione della canzone napoletana classica.

Il caso di Tammurriata nera di E. A. Mario*

Enrico Careri

Quando con Murolo capitava di conversare sul modo

di cantare, o meglio interpretare, la canzone napoletana, lui subito teneva a precisare che – come gli aveva

insegnato il padre Ernesto – la canzone napoletana

non andava alluccata (gridata). «Ma ti pare possibile

– diceva – che se devo dire a una ragazza: io te voglio

bene assaie, glielo dico gridando? Quella subito scappa!

Meglio dirlo piano, con voce dolce, così si scioglie

addolcita dal mio canto sereno e melodioso».1

Da molti anni i princìpi fondamentali dell’interpretazione musicale del repertorio colto di tradizione scritta sono condivisi e accettati sia dai musicologi che dai

musicisti, sebbene questi ultimi non sempre li mettano coerentemente in pratica.

Fedeltà al testo e rispetto delle intenzioni dell’autore, in una accezione intelligente che tenga

ovviamente conto delle prassi esecutive storiche e del legittimo desiderio del musicista di essere interprete e non esecutore (come avrebbe preferito Stravinskij), sono

divenuti parte essenziale del nostro modo di intendere l’esecuzione della musica del

passato.2 La partitura – questo in sintesi il concetto di base su cui poggiano questi

princìpi – non è un canovaccio su cui improvvisare liberamente, ma il risultato di

un’azione intellettuale (e artistica) consapevole; dunque cambiare un sol con un mi

oppure tagliare o ridurre una pausa equivale a dire che il compositore (Schubert, Vivaldi, Debussy) si è ‘sbagliato’. Sono questioni complesse, su cui esistono profonde

divergenze tra gli studiosi, alcuni dei quali sono fin troppo rigorosi nel rispetto ‘filologico’ del testo, altri sono invece orientati a dare maggiore libertà all’interprete (ed

esistono naturalmente decine di posizioni intermedie); c’è tuttavia un ampio consenso sui criteri essenziali che l’interprete deve seguire per non tradire il pensiero

musicale dell’autore e lo stile dell’epoca. Per la musica di tradizione orale il discorso

è per certi versi più semplice, ma anche decisamente più complicato, perché non

esiste un testo originale ma ne esistono tanti quante sono le esecuzioni: ha dunque

* Ringrazio Giovanni Vacca, Giorgio Ruberti, Stefano La Via, Massimo Privitera, Anita

Pesce, Simona Frasca e Serena Facci per i preziosi suggerimenti.

1. È il ricordo di Nando Coppeto, presidente della Fondazione Murolo e suo produttore

negli ultimi quindici anni della carriera, che ringrazio per questa e altre testimonianze sulla

canzone napoletana.

2. Igor Stravinsky, Poetica della musica [1942], Pordenone, Studio Tesi, 1984, pp. 85-95;

sull’argomento si veda Richard Taruskin, Text and Act. Essays on Music and Performance,

New York – Oxford, Oxford University Press, 1995.

244

Careri

poco senso parlare di fedeltà o rispetto dello stesso. A metà tra il repertorio orale

e quello scritto si colloca una produzione infinita di composizioni che presentano

i caratteri di entrambi i repertori, e per le quali non esistono, nella pratica musicale,

regole o princìpi anche vaghi che mostrino la strada all’esecutore. Mi riferisco alla

musica che per secoli è stata trasmessa oralmente per poi approdare, in tempi più

recenti, alla notazione scritta, assorbendone alcuni tratti importanti che ne hanno in

parte modificato il carattere originale. La canzone napoletana classica appartiene a

questo felice ibrido tra colto e popolare e si presta bene ad alcune riflessioni valide

per molta musica urbana composta tra la fine del diciannovesimo secolo e la prima

metà del successivo.

Ho accennato al fatto che i musicisti non sempre mettono coerentemente

in pratica i princìpi di fedeltà e rispetto del testo e dell’autore, ed è bene partire

da qui per porre nella giusta prospettiva quanto generalmente accade nelle interpretazioni del vasto repertorio della canzone. Non c’è settore di studio della

musicologia – ricerca d’archivio, analisi, filologia, estetica e così via – i cui risultati

non abbiano significativi rapporti con la musica pratica, ossia con l’esecuzione

e l’interpretazione. Anche il testo musicologico apparentemente più lontano dai

suoni concreti può risultare utile al musicista. Il musicologo si augura dunque che

i propri scritti non siano letti solo dai colleghi studiosi, ma anche dai musicisti,

perché mettano in pratica i suggerimenti e le indicazioni che provengono dalle

sue indagini. Gli esecutori di musica antica hanno generalmente una notevole

competenza teorica, frequentano le biblioteche e sono in grado di leggere direttamente dalle fonti senza bisogno di trascrizioni. Coloro che affrontano il repertorio classico-romantico si affidano più spesso agli stessi meccanismi che tengono

in vita le tradizioni popolari, ossia alla trasmissione orale delle prassi musicali e

degli stili esecutivi da maestro ad allievo. Non sono impermeabili agli studi storico-musicali, ma ne assorbono lentamente i contenuti. Così, ad esempio, nessun

violinista esegue più una sonata barocca accompagnato da un pianoforte a coda,

come accadeva fino agli anni Ottanta del secolo scorso; ma a teatro si continuano a cantare do di petto che Verdi e Puccini non hanno mai scritto. I precetti

filologici dell’Early Music Movement, ormai divenuti luogo comune tra i cultori di

musica antica, cominciano però a far breccia anche nel repertorio ottocentesco e

a generare risultati decisamente apprezzabili, e non è escluso che quei do di petto

facciano presto la fine del pianoforte a coda. Se dunque nel repertorio antico si

è generalmente più attenti ai princìpi fondamentali del rispetto per le intenzioni

dell’autore e della fedeltà al testo, ci sono chiari segnali che il mondo della musica colta nel suo complesso ha ormai assorbito le fondamenta teoriche che li

sostengono, ossia il fatto che una sinfonia o un quartetto non è tanto il risultato

dell’intuito geniale di un artista ispirato, quanto del lavoro di un artigiano che ha

faticato sodo per essere in grado di scrivere una partitura, e che quando la scrive

usa soprattutto il cervello.

Sembrano ovvietà, ma non lo sono affatto se è vero che ancora oggi molti interpreti tendono a sostituirsi ai compositori, a correggere, aggiungere, sostituire,

tagliare, interpretare in modo arbitrario giungendo inevitabilmente a stravolgere

SULL’INTERPRETAZIONE DELLA CANZONE NAPOLETANA CLASSICA

245

il significato del testo. Cito solo alcuni casi tratti dalla mia personale esperienza

di ricerca, perché talvolta le ragioni di fondo che portano l’esecutore a tradire il

dettato originale sono le stesse che – come vedremo più avanti – trovano applicazione nel repertorio urbano della canzone napoletana classica.

Oltre dieci anni fa ho curato per conto dell’Istituto Antonio Vivaldi della

Fondazione Cini l’edizione critica del melodramma serio in tre atti La verità in

cimento, eseguito a Venezia nel carnevale del 1720. La partitura è stata utilizzata

per la prima volta nel 2002 dall’Ensemble Matheus diretto da Jean-Christophe

Spinosi; nello stesso anno la casa discografica Naïve (Opus 111) ne ha pubblicato la registrazione in CD. Il 9 marzo 2002 ne ho potuto ascoltare a Venezia la

‘prima’ italiana in forma di concerto, e fin dalle prime note ho capito che la dinamica era tutta invenzione del direttore: l’Allegro iniziale – come si può verificare

confrontando la mia partitura (o l’autografo vivaldiano) con il CD – è heavy metal,

non Vivaldi. Se si prosegue l’ascolto lo sconcerto si attenua, le voci sono generalmente belle e l’orchestra torna a essere (ma non sempre) ciò che deve essere,

discreta, pulita, priva degli inutili eccessi così estranei allo stile dell’epoca. Cosa ha

spinto Spinosi a inventarsi pianissimi e fortissimi (con almeno quattro f ) assenti in

partitura e assolutamente estranei allo stile operistico del primo Settecento? Direi

il desiderio di dare ai critici qualcosa da scrivere per promuovere sé stesso, oltre

che naturalmente il piacere del gesto ad effetto sul podio; due ragioni che han

poco a che fare con la musica e molto con l’ego del direttore d’orchestra, che noi

comuni mortali immaginiamo non indifferente.3

Il secondo esempio riguarda il movimento finale della Sonata per pianoforte

D. 959 di Schubert, dove sono presenti alcuni esempi molto interessanti di silenzio espressivo, ossia di un’interruzione del flusso sonoro nei luoghi in cui di

regola non sono ammesse pause (dunque non tra le singole frasi, ma all’interno

di esse). L’ultima esposizione del tema del rondò è frammentata da continue

pause che creano un tragico senso di incertezza, di disorientamento; si ha quasi

l’impressione che il pianista non ricordi più il seguito e solo dopo diversi tentativi

riesca finalmente ad attaccare la coda. Il significato espressivo di questi silenzi si

manifesta solo a condizione che l’esecutore esegua esattamente ciò che il compositore ha scritto. L’effetto di smarrimento si realizza infatti solo se le pause

vengono eseguite per tutta la durata prescritta, ossia per un’intera battuta di 4/4,

in due casi con punto coronato. Ma ciò avviene assai di rado; gli esecutori hanno,

di regola, un approccio disinvolto al silenzio, per lo più irrispettoso e comunque

incostante, sebbene non manchino esecuzioni fedeli al testo.4 Di nuovo la stessa

3. Si vedano Enrico Careri, Sulla ripresa moderna del melodramma italiano del primo ’700. Il

caso de «La verità in cimento» di Antonio Vivaldi, «Studi vivaldiani» II, 2002, pp. 75-96 e Id.,

Sull’uso vivaldiano dei segni dinamici, in Antonio Vivaldi. Passato e futuro, Atti del Convegno

internazionale di studi (Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 13-16 giugno 2007), Venezia,

Fondazione Giorgio Cini, 2009, pp. 319-338.

4. Si vedano Enrico Careri, Caratteri e funzioni della pausa nella musica strumentale di Schubert,

«Studi musicali» XXXII/1, 2003, pp. 197-236; Id., Pause, archetipi e rondò: da Haydn a Schu-

246

Careri

domanda: cosa spinge i pianisti (Alain Planès, Massimiliano Damerini, Alfred

Brendel, Murray Perahia, Michel Dalberto, John O’Conor, Vladmir Ashkenazy e

molti altri) a ridurre se non tagliare del tutto questi splendidi istanti di silenzio?

Questa volta non sono né l’ego smisurato né il desiderio di far notizia, perché in

sala non se ne accorge nessuno: si è sempre fatto così. Ecco, è proprio questo il

motivo: si è sempre fatto così. Il maestro insegna all’allievo che il silenzio non è ammesso se non in funzione interpuntiva e l’allievo ‘taglia’; evidentemente Schubert

si è sbagliato.

Le buone interpretazioni nascono dalle domande che il testo impone all’interprete. Ad alcune di esse può rispondere la musicologia, indirizzando il musicista

verso le scelte che sono preferibili sul piano storico-stilistico. Nel caso specifico

del rondò schubertiano va tenuto conto della differenza esistente tra pausa interpuntiva e pausa espressiva, ossia tra pausa ordinaria di demarcazione e pausa

imprevista di sospensione, del frequente ricorso da parte di Schubert alla pausa

espressiva, soprattutto nelle opere tarde, e del fatto che tale ricorso non è casuale,

perché la pausa contribuisce – accanto ad altre forme di sospensione e manipolazione del tempo musicale – a creare quella varietà di tempi che caratterizza le

ultime sonate.

La musicologia offre talvolta risposte concrete ai dubbi dell’interprete; quando però la notazione musicale è sufficientemente precisa – come nel caso di

Schubert – basterebbe solo che l’interprete si fidasse del compositore, senza mai

dimenticare che l’opera musicale è il risultato di un atto intellettuale consapevole

e che niente è mai lasciato al caso o è frutto di una svista, tantomeno un rettangolo nero sul terzo spazio. Sarebbe sufficiente questo per evitare tante scelte arbitrarie che presuppongono l’idea che il testo vada corretto o comunque migliorato,

dunque che sia fondamentalmente ‘sbagliato’.

Passiamo finalmente alla canzone napoletana, ponendoci subito una domanda: si possono applicare a Era de maggio o Tammurriata nera gli stessi princìpi validi per il repertorio colto? Per rispondere bisogna capire innanzitutto se Era de

maggio appartiene al repertorio non colto; e qui le cose già si complicano, visto

che i versi sono di Salvatore Di Giacomo e la musica di un compositore, tenore

e pianista formatosi al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, Mario

Pasquale Costa (1858-1933). Ma se pure fosse stata composta da Salvatore Gambardella (1873-1913), personaggio privo di competenze musicali ma autore di

canzoni di pregio quale ad esempio ’O marenariello, potremmo dire per questo

che non è un prodotto colto? Sul piano musicale Era de maggio non ha niente da

invidiare a un’aria della coeva opera italiana; del resto anche i destinatari erano

gli stessi, membri di quella borghesia cittadina di fine secolo che acquistava gli

spartiti delle romanze da salotto, delle arie celebri e delle Piedigrotta per cantarle

bert via Mozart e Beethoven, «Studi musicali» XXX, 2001, pp. 181-198; Id., Sull’interpretazione

musicale del silenzio, in «Et facciam dolci canti». Studi in onore di Agostino Ziino in occasione del suo

65° compleanno, a cura di Bianca Maria Antolini, Teresa M. Gialdroni e Annunziato Pugliese, Lucca, LIM, 2003, pp. 1077-1090.

SULL’INTERPRETAZIONE DELLA CANZONE NAPOLETANA CLASSICA

247

a casa con gli amici. Non a caso gli spartiti delle canzoni in dialetto, come quelli

di arie e romanze, erano destinati al canto e al pianoforte, strumento che faceva

parte dell’arredamento di una buona casa borghese. Romanze, arie d’opera e canzoni finivano poi al ‘popolo’ che le cantava senza bisogno di spartito, a memoria,

contribuendo a renderle ‘popolari’. Qualche decennio prima accadeva il contrario: le «canzoncine popolari napoletane», trascritte da Guillaume-Louis Cottrau e

pubblicate da Girard, dai vicoli salivano ai piani alti insieme a duettini e terzettini,

ariette per camera, romanze francesi e ariette siciliane.5

In poche righe ho toccato in modo consapevolmente azzardato, forse addirittura spregiudicato, tematiche complesse che da decenni sono oggetto di accese discussioni tra gli studiosi di popular music. Cos’è la popular music? La canzone

napoletana classica è popular? La si deve studiare in modo diverso dal repertorio

colto di tradizione scritta? Le risposte le ho trovate nel libro di Richard Middleton, Studiare la popular music, apparso nel 1990 ma ancora sostanzialmente valido.6

Non posso affrontare in dettaglio le questioni prese in esame da Middleton relativamente ai repertori popular di tradizione scritta, ma credo necessarie alcune

precisazioni sui temi che riguardano più da vicino l’interpretazione.

Per canzone napoletana classica s’intende abitualmente il vasto repertorio di

canzoni in dialetto napoletano composte tra gli anni Ottanta del diciannovesimo

secolo e la seconda guerra mondiale. È musica scritta, pubblicata e soprattutto popolare, ossia fruita da un pubblico molto vasto appartenente a tutti gli strati sociali,

dai più bassi dei quartieri popolari ai più agiati e istruiti dell’alta borghesia. Da

questo punto di vista il repertorio possiede caratteri molto simili a quelli dei generi cosiddetti popular, non foss’altro che per l’enorme diffusione, che è anche il

risultato di un’industria culturale che ne favorisce il consumo di massa. L’editoria

musicale prima, le case discografiche (e la radio) poi, ne garantiscono una circolazione che non ha limiti geografici e che lo porta già a fine Ottocento negli Stati

Uniti, insieme agli emigranti napoletani che vi cercano fortuna.7 Sono cose ben

note, ma è bene iniziare da qui, dalla sua popolarità, perché è innanzitutto l’enorme diffusione, secondo Middleton, a determinarne il carattere popular. Tuttavia, a

differenza di molta popular music ma in linea con altri repertori coevi, la canzone

napoletana classica è musica scritta, notata, creata da un compositore capace di

utilizzare il pentagramma o trascritta per lui da musicisti pagati per farlo. Non è

un dettaglio da poco, perché se esistono un testo e un autore che lo ha realizzato,

l’interpretazione deve tenerne conto.

Scrive Middleton: «[...] ma anche per quanto riguarda la popular music di tradizione scritta – la ballad di Tin Pan Alley, il music hall, le minstrel songs e le canzoni

5. Cfr. Passatempi musicali [1825], vol. II, a cura di Anita Pesce, Bologna, Ut Orpheus, 2011.

6. Richard Middleton, Studying Popular Music, Milton Keynes, Open University Press,

1990; trad. it. Studiare la popular music, Milano, Feltrinelli, 2007.

7. Si veda Simona Frasca, Birds of Passage. I musicisti napoletani a New York (1895-1940),

Lucca, LIM, 2010.

248

Careri

del vaudeville, il ragtime e i balli del XIX secolo – gli spartiti, quasi sempre per

pianoforte o per voce e pianoforte, a volte semplificati, funzionavano in una certa

misura come un mezzo di pronostico o un riferimento marginale. Per la maggior parte degli ascoltatori, il testo principale era l’esecuzione».8 Che lo spartito

di Tammurriata nera sia – come vedremo – un riferimento marginale è un fatto

indiscutibile, visto che pochissimi sono in grado di leggerlo; che questo però

debba giustificare qualsiasi arbitrio è ben altra cosa. Che poi per gli ascoltatori il

testo principale sia l’esecuzione, è vero anche per un quartetto di Schubert: solo

musicisti e musicologi – dunque una parte marginale del pubblico – conoscono

la partitura.

Le parole di Middleton sembrano dunque prendere atto dell’arbitrio e insieme

giustificarlo, ponendo l’esecuzione (il concerto, il disco) ben al di sopra del testo

musicale (lo spartito), non solo come oggetto di indagine musicologica, ma anche

come base stessa dell’interpretazione, per la quale il testo sarebbe solo un canovaccio. Va detto che ancora oggi gli interpreti della canzone napoletana guardano

raramente gli spartiti, partendo piuttosto da un particolare modello interpretativo

– Bruni, Murolo, Caruso – ossia da una particolare esecuzione, per poi offrire

all’ascoltatore il proprio modo d’intenderla. In questo modo fedeltà o arbitrio si

trasmettono senza che l’esecutore sia in grado di giustificare o anche solo comprendere le proprie scelte. Ma ignorare il testo originale, scritto o fatto scrivere

dall’autore, significa saltare un passaggio fondamentale dell’interpretazione musicale, perché le migliori interpretazioni – come accennavo all’inizio – nascono

dalle domande che il testo impone all’interprete. Ripetere le scelte fatte da altri

senza cercare di capire il significato dei segni indicati dall’autore – segni molto

precisi, scelti fra i tanti a sua disposizione – impedisce di entrare in profondità

nel magico rapporto tra suono e parola che è alla base dei capolavori di Costa,

Tosti, E. A. Mario.

Scopo di questo intervento è dimostrare quanto appena detto con un esempio

concreto, la Tammurriata nera di E. A. Mario, una delle canzoni napoletane oggi

più eseguite e interpretate (nell’accezione negativa del termine data da Stravinskij),

laddove l’esecutore si sostituisce all’autore stravolgendo il testo originale. Ma vorrei prima tornare brevemente ai destinatari originari della canzone napoletana

classica, per porre il testo nella cornice che gli spetta: indipendentemente dalla

sua popolarità, la canzone nasce infatti come prodotto colto, perché presuppone

un fruitore capace di leggere la musica e un autore (o un trascrittore) musicalmente competente. Per offrire al lettore un ritratto del fruitore abituale di canzoni, ossia del destinatario delle numerose riviste e raccolte prodotte all’inizio

del secolo scorso, potrei utilizzare le testimonianze pubblicate nelle ‘storie’ della

canzone napoletana e nelle altre pubblicazioni ad essa dedicate, che parlano poco

di musica ma sono ricche di ricordi e aneddoti, e che ci permettono dunque –

pur non essendo sempre attendibili – di ricostruire gli ambienti e le circostanze

in cui si è sviluppato questo genere musicale. Preferisco tuttavia affidarmi a fonti

8. Middleton, Studiare la popular music cit., p. 155.

SULL’INTERPRETAZIONE DELLA CANZONE NAPOLETANA CLASSICA

249

di prima mano, attingendo a un sostanzioso e interessantissimo fondo che ho la

fortuna di possedere grazie alla passione musicale del mio bisnonno materno,

Alberto Siglienti (Sassari, 1864-1943).

La sua vita coincide col periodo d’oro della canzone napoletana e la sua collezione di spartiti offre un ottimo esempio di ciò che doveva essere la biblioteca

musicale di un appassionato di musica del tempo. Siglienti era avvocato, ma amava poco la sua professione e moltissimo la musica: suonava da buon dilettante il

violino e pare trascurasse volentieri i clienti per dedicarsi allo studio del suo strumento. La sua collezione consiste soprattutto di metodi e partiture per violino,

trascrizioni di arie celebri per violino o mandolino, strumento molto in voga in

quegli anni (E. A. Mario non se ne separava mai), spartiti per canto e pianoforte

di opere di Verdi, Rossini, Bellini, Donizetti, Puccini, Boito, Gounod. Accanto

ad essi troviamo un autentico spaccato di quelli che all’epoca dovevano essere i

gusti musicali di un uomo istruito di buona famiglia: un buon numero di inni nazionali e canti del Risorgimento (tra cui Addio mia bella, addio, La camicia rossa, Sulle

balze del Trentino, La bandiera tricolore e naturalmente La leggenda del Piave, di E. A.

Mario), alcuni numeri della rivista «La Tavola Rotonda», fondata nel 1891 dal più

importante editore di canzoni napoletane di quegli anni, Ferdinando Bideri, che

nella quarta di copertina ospitava regolarmente una canzone,9 diversi fascicoli del

«giornale di musica per mandolino e chitarra» Il Concerto, numerose arie d’opera,

moltissime romanze da salotto (tra cui ad esempio La figlia della strada di GiulianiGranozio, Primavera di Panzacchi-Tosti, Passa una donna di Scala-Cattedra, Bambina

di Bruno-Bixio), canzoni inglesi (It’s a Long Way to Tipperary), francesi e naturalmente napoletane. Siglienti era dilettante di violino, ma sappiamo bene che nel

nostro paese, in un periodo in cui la riproduzione sonora era ancora limitata, il

dilettantismo musicale era molto diffuso sia nelle grandi città che in provincia e

che dunque la sua collezione può esemplificare il consumo di musica dell’epoca:

accanto agli spartiti d’opera (che prevalgono nettamente) e alle partiture per lo

strumento domestico (pianoforte, violino, chitarra, mandolino), l’appassionato di

musica acquistava soprattutto romanze da salotto (italiane e francesi) e canzoni

napoletane; e ciò accadeva in tutta Italia, anche nelle regioni più isolate come la

Sardegna. Ma la musica scritta era una passione borghese, colta, prodotta da uomini colti (Di Giacomo, Bideri, Costa, Murolo, Bovio) e consumata in ambienti

colti. Che poi molte canzoni raggiungessero una maggiore diffusione non è fenomeno nuovo: nel Settecento accadeva la stessa cosa con le arie d’opera; e naturalmente avveniva anche il contrario, soprattutto (ma non solo) nel melodramma

verista di quegli stessi anni.10

9. Si veda Pier Paolo De Martino – Mariadelaide Cuozzo, In punta di penna e di matita:

critica e iconografia della canzone napoletana nella cultura delle riviste, in Studi sulla canzone napoletana classica, a cura di Enrico Careri e Pasquale Scialò, Lucca, LIM, 2008, pp. 13-15.

10. A proposito di diffusione, o più precisamente di trasmissione, vorrei pure accennare alla collezione di canzoni napoletane che mi è stata recentemente donata da Enrica

e Graziella Delitala, che ringrazio anche per le notizie di seguito riportate. La raccolta

250

Careri

Dunque un prodotto colto destinato inizialmente a un pubblico colto, che

prende forma e si sviluppa negli ambienti delle riviste e dell’editoria musicale: la

vicenda biografica di E. A. Mario, prima giornalista, poi autore, poi ancora editore, esemplifica molto bene il quadro socio-culturale della canzone napoletana

classica. E. A. Mario non è mai stato ricco, neanche dopo il successo delle sue

canzoni più celebri e della Leggenda del Piave; la sua famiglia non era né benestante

né colta, tutt’altro, e i suoi studi – musicali e non – sono riconducibili alla sete di

sapere che da ragazzino lo spingevano a divorare tutto ciò che l’amico edicolante

don Michele Capuozzo gli permetteva di leggere: giornali, riviste, libri, e un metodo per imparare la musica senza maestro. Si tratta dunque di un autodidatta,

che arriva presto a possedere una cultura che gli permette di entrare nel mondo

del giornalismo e dell’editoria. Non è certo un musicista come Costa: conosce

appena le note e suona il mandolino; ma è certamente un uomo musicalmente

dotato, capace di farsi intendere dai musicisti di professione che nel corso della

sua carriera scrivono sul pentagramma le sue canzoni (tra di loro, per molti anni,

anche la figlia Bruna).

È bene precisare che accanto a questo prodotto colto, molto simile a quello della coeva romanza da salotto se non altro per le modalità di produzione e

fruizione, esisteva una forma più popolare di canzone piedigrottesca, che faceva

a meno degli spartiti e si trasmetteva grazie alle copielle, ossia ai fogli volanti che

riportavano il testo e talvolta la linea melodica delle canzoni di maggior successo

delle Piedigrotta, ma anche e soprattutto grazie all’attività dei posteggiatori – ossia

dei musicisti di strada – e dei suonatori ambulanti di pianino, l’organetto a cilindro che in quegli stessi anni ebbe molta fortuna anche in Francia e in Olanda.

I rapporti tra canzone ‘alta’ e canzone piedigrottesca attendono ancora d’essere

studiati; non c’è dubbio però che le influenze siano state reciproche e continue,

e che per questo i confini siano a dir poco incerti. Non è raro, analizzando una

canzone ‘colta’ degli anni Ottanta e Novanta, trovare in essa gli stessi tratti stilistici popolareschi – talvolta fin troppo scontati, abusati – che caratterizzano la

canzone piedigrottesca, e viceversa scoprire in questa raffinatezze degne della

migliore produzione dei Di Giacomo, Costa, E. A. Mario. In conclusione: il carattere popular della canzone napoletana classica è fuori discussione, perché è

stata ed è tuttora un genere per l’appunto popolare, prima grazie a posteggiatori,

pianini e copielle, poi grazie alla radio e al disco; ma una buona parte dell’enorme

apparteneva a un mio trisnonno di Ischitella (nei pressi di Foggia), tale Giuseppe Falco

(?-1915), ufficiale dell’esercito che giunto ancora giovane a Sassari aveva sposato Marietta

Segni e si era stabilito in Sardegna, e la cui figlia Caterina era poi divenuta moglie di Enrico Berlinguer (1850-1915), padre di mia nonna Ines e di altri sette figli. Dal 1898 alla

morte Giuseppe Falco si fece mandare da Napoli tutti i fascicoli della «Tavola Rotonda»,

ma anche molte Piedigrotta; dopo di lui, fino al 1931, continuò a riceverli la figlia pianista

Carmelia. I figli di Enrico e Caterina suonavano la chitarra e cantavano canzoni napoletane, e così fecero nipoti e pronipoti (compreso chi scrive) nelle sere d’estate a Stintino,

portando avanti una tradizione che da fine Ottocento è giunta fino ad oggi.

SULL’INTERPRETAZIONE DELLA CANZONE NAPOLETANA CLASSICA

251

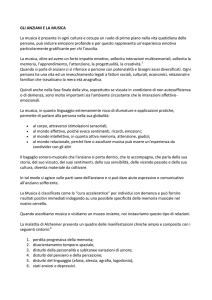

E. A. Mario (con il mandolino) ed Elvira Donnarumma, 1925

repertorio di canzoni composte tra gli anni Ottanta del diciannovesimo secolo e i

Quaranta del successivo presenta caratteri chiaramente riconducibili al repertorio

colto di tradizione scritta, e ciò non può essere ignorato se si affronta il tema della

sua interpretazione.

Veniamo finalmente a Tammurriata nera, iniziando dalla testimonianza della

figlia di E. A. Mario, Bruna Catalano Gaeta:

Nel 1944 Eduardo Nicolardi, Direttore amministrativo degli Ospedali riuniti di Napoli, la cui sede era presso l’Ospedale Loreto, andando a far visita con la moglie Anna

ad E. A. Mario [...] raccontò che qualche giorno prima era stata ricoverata al pronto

soccorso di quell’ospedale una giovanissima donna con violenti doglie che presumevano un parto imminente. Infatti, poco dopo, aveva dato alla luce «nu criaturo niro

niro», tra lo stupore e la curiosità di tutti coloro che si erano trovati presenti all’evento:

immaginare i commenti salaci, le battute a doppio senso per quella maternità al «cioccolato». Ovviamente la creatura era un frutto del peccato, consumato certamente con

qualche appartenente alle truppe di colore che in quel periodo sbarcavano a Napoli

dalla Tunisia o dal Marocco [sic!]. Ma la sorpresa maggiore fu quando la mamma dichiarò senza mezzi termini che era una figlia naturale, che se lo sarebbe cresciuto «da

sola», nonostante il colore diverso della pelle e lo avrebbe chiamato Ciro. Ad E. A.

Mario gli si inumidirono gli occhi: «È ’na mamma coraggiosa!» gridò «è ’na mamma

252

Careri

chien’ ’e core! Eduà, mò mò, screvimmo ’sta canzone...». E così, detto fatto, si misero

all’opera, tra il pianoforte e la tavola da pranzo, mentre le due mogli, i fidanzatini

Ottavio e Italia e tutti gli altri della famiglia si intrattenevano fra loro. Bruna si mise

al pianoforte e fece (come da tempo già faceva) da «ostetrica musicale». Così nacque

Tammurriata nera.

Il successo di questa canzone superò ogni previsione; anzi bisogna dire che in seguito la Compagnia di Canto Popolare «prima maniera» ne rinverdì l’affermazione.

Epperò mi si consenta una chiarificazione: il fulcro dell’ispirazione che spinse i due

autori a comporre Tammurriata nera non fu il dileggio per la eccezionalità di quella nascita – per riderci sopra ipocritamente – bensì la commozione provata da E. A. Mario

– a cui fece subito eco Don Eduardo – per il coraggio con il quale quella giovanissima

madre aveva difeso davanti a tutti la sua scabrosa maternità.11

È una testimonianza importante, non solo perché ci racconta la genesi di una delle

canzoni napoletane più celebri, ma anche perché documenta quella che in casa

Gaeta (E. A. Mario è lo pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta) doveva essere la

prassi: E. A. Mario inventava la musica e la figlia Bruna, diplomata in pianoforte, la

fissava sul pentagramma. Sappiamo che prima di lei il padre si affidava a musicisti

di professione, ai quali gli editori commissionavano il lavoro di trascrizione. Costa

non ne aveva bisogno, E. A. Mario e Gambardella non potevano farne a meno;

cantavano o fischiavano la nuova canzone e i trascrittori la fissavano cercando di

soddisfare ogni loro indicazione, non solo riguardo alle altezze e alle durate ma

anche all’agogica, alla dinamica, all’espressione. Non escluderei una loro partecipazione attiva alla scelta del percorso armonico, ma l’ultima parola spettava certamente agli autori, i quali avevano pieno controllo dei testi che davano alle stampe. Se

questa era la prassi, ossia se i trascrittori avevano solo un ruolo tecnico o comunque

si limitavano a proporre soluzioni che l’autore poteva accogliere o scartare, allora

il ‘piano’ presente in partitura fin dalla versione originale a stampa di Tammurriata

nera (1946) è stato espressamente voluto da E. A. Mario, il quale evidentemente

non voleva che la storia della quindicenne e del figlio «niro niro» fosse gridata ma

appena sussurrata, con «u filo ’e voce»: esattamente il contrario di quanto fanno

oggi la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Peppe Barra, Lina Sastri, Teresa De

Sio, Massimo Ranieri, Pietro Quirino, Maria Nazionale e molti altri. Quel forte o

fortissimo in luogo del piano – lo sanno bene coloro che conoscono Tammurriata nera

e le interpretazioni citate – è nulla rispetto alle incredibili licenze che si permettono gli interpreti (basti solo pensare a Peppe Barra); ma questo è solo un sintomo

di quell’ atteggiamento irrispettoso nei confronti del testo che investe poi tutto il

resto. Quella p sta infatti a indicare un sussurro garbato, discreto, perché il tema è

delicato, non deve essere urlato. Vedremo tra breve che la scelta di E. A. Mario di

cantare piano è legata innanzitutto al desiderio di creare ironia gentile, e non sberleffo, su un fatto di cronaca doloroso, non già per il colore del neonato ma per l’età (e

la probabile professione) della madre. Ecco il testo:

11. Bruna Catalano Gaeta, E. A. Mario. Leggenda e storia, Napoli, Liguori, 2006, p. 102.

SULL’INTERPRETAZIONE DELLA CANZONE NAPOLETANA CLASSICA

253

Io nun capisco ’e vvote che succede...

e chello ca se vede

nun se crede! nun se crede!

È nato nu criaturo niro niro,

e ’a mamma ’o chiamma Giro:

sissignore, ’o chiamma Giro!

Seh! Gira e vota, seh!

Seh! Vota e gira, seh!

Ca tu ’o chiamme Ciccio o Ntuono,

ca tu ’o chiamme Peppe o Giro,

chillo, ’o fatto, è niro niro,

niro, niro comm’a che!

’O contano ’e ccummare chist’affare:

– «Sti fatte nun so’ rare,

se ne contano a migliare!

’E vvote basta sulo na guardata,

e ’a femmena è restata

sott’ ’a botta mpressiunata...»

Seh, na guardata, seh!

Seh, na mpressione, seh!

Va truvano mo chi è stato

ca ha cugliuto buono ’o tiro:

chillo, ’o fatto, è niro niro,

niro, niro comm’a che!

Ha ditto ’o parulano – «Embè, parlammo:

pecché, si raggiunammo,

chistu fatto ce ’o spiegammo!

Addò pastine ’o ggrano, ’o ggrano cresce:

riesce o nun riesce,

sempe è ggrano chello ch’esce!»

Me’! dillo a mamma, me’!

Me’! dillo pure a me!

Ca tu ’o chiamme Ciccio o Ntuono,

ca tu ’o chiamme Peppe o Giro,

chillo... ’o ninno è niro niro,

niro, niro comm’a che!

Si tratta di tre stanze costituite da strofa e ritornello. La strofa è formata da due

terzine, ciascuna delle quali consta di un endecasillabo, un settenario e un ottonario a rima baciata (aaabbb), il ritornello da una sestina irregolare composta da

due settenari e quattro ottonari (ccdbbc). La prima strofa ci introduce subito nel

clima di ambigua e ironica perplessità che caratterizza la canzone: l’io narrante

sostiene di non riuscire a credere a quanto è accaduto, ossia che è nato un bimbo nero (da una donna bianca: non lo specifica perché lo ritiene scontato), e si

254

Careri

stupisce che la mamma l’abbia voluto

chiamare Ciro («’o chiamma Giro!»).

Non solo è inimmaginabile che da una

bianca possa nascere un nero, ma è addirittura inconcepibile, insensato, che

la madre l’abbia chiamato col nome

più napoletano che esiste. L’ironia

viaggia su due binari paralleli: il mistero di un concepimento impossibile e

la follia della scelta di un nome fortemente radicato nella tradizione partenopea per un «criaturo» così poco

partenopeo. Dietro però c’è la tragedia

di una ragazzina di quindici anni, costretta probabilmente a prostituirsi per

procurarsi di che vivere, che decide di

tenere il bambino. Di questo, della tragedia, non si parla; sono sufficienti a

evocare il dramma (di cui scrivevano

le cronache in quei giorni) la tonalità

di fa minore, il ritmo irrequieto di tammurriata e soprattutto il si bequadro su cui

subito si ferma il canto, estraneo alla tonalità d’impianto e principale responsabile del colore ‘napoletano’, che crea un senso di instabilità armonica reso ancora

più marcato dal contrasto col carattere leggero della precedente introduzione

strumentale.

In poche battute E. A. Mario investe l’ascoltatore con suoni e parole in cui si

confondono e intrecciano piani semantici diversi, per certi versi opposti, che tuttavia percepiamo come una cosa sola, come fusione così tipicamente napoletana

di commedia e tragedia, dove la prima rende l’altra meno dolorosa. L’umorismo

napoletano è anche questo, è anche innata capacità di sorridere di fronte alle

tragedie e alle difficoltà, come ci insegnano le commedie di Eduardo e i film di

Totò. Non vi sono derisione o dileggio, non c’è mai cattiveria; solo il desiderio di

non prendere troppo sul serio le cose della vita. Nella città occupata dalle truppe alleate e ridotta da anni a vivere di stenti, un doloroso fatto di cronaca viene

‘letto’ in chiave ironica, senza che ciò arrivi a nascondere la sua natura tragica e

commovente: prostituirsi per fame a quindici anni e tenere il bambino nero (ossia,

all’epoca, diverso) e senza padre. Al carattere leggero (quasi spensierato se non

fosse in minore) dell’introduzione, a metà tra la canzoncina dello Zecchino d’oro e

per l’appunto Totò, fa seguito sullo stesso ostinato percussivo del basso un inquietante e per nulla spensierato semitono discendente (do – si naturale) che oltre

a contraddire la premessa è un marchio di fabbrica di ‘napoletanità’ (lo troviamo

anche all’inizio di Canzone appassiunata, versi e musica dello stesso E. A. Mario,

composta nel 1922). Il passaggio al maggiore, nel ritornello, mescola di nuovo le

SULL’INTERPRETAZIONE DELLA CANZONE NAPOLETANA CLASSICA

255

carte; il clima si fa più disteso, ma incredulità e mistero rimangono intatti.

È proprio l’ingenua e improbabile incredulità a dare qualità all’ironia, perché

sappiamo tutti – chi canta e chi ascolta – come sono andate le cose. E come accade spesso in molti generi di comicità, dopo averla ‘sparata’ grossa (ossia dopo

aver preteso di non capire) bisogna subito rincarare la dose. Così nella seconda

strofa le comari arrivano a sostenere che questi casi non son rari, se ne contano

a migliaia, a volte basta solo un’occhiata e la femmina resta «sott’ ’a botta mpressiunata». Nella terza infine i fruttivendoli, più pratici delle comari, ragionano per

metafora e risolvono il problema: dove si semina il grano, il grano cresce; «riesce

o nun riesce, | sempe è ggrano chello ch’esce!». Il dramma della quindicenne viene quindi raccontato con garbata ironia dalla voce ingenua di chi pretende di non

capire, o meglio fa la parte di chi deve far credere di non capire, ma sa benissimo

che non sarà creduto; perché il gioco è tutto lì, nel tono titubante dell’attore-cantante che narra il caso strano. L’ironia tocca il suo culmine nella strofa di mezzo

(«’e vvote basta sulo na guardata»), per cedere poi il passo a un più cauto realismo.

Il tutto sostenuto sempre dall’inquieto ritmo di tammurriata.

Se questa lettura è corretta appare evidente che l’interpretazione di Tammurriata nera non può non tener conto dell’indicazione posta all’inizio del canto, quella

p sempre ottusamente ignorata, perché solo un canto appena sussurrato può rendere la comica ingenuità dell’attore-cantante (che deve recitare la sua parte). Il piano è la conditio sine qua non della finzione, laddove l’urlo dei Peppe Barra, scioccamente realistico, racconta la storia privandola completamente di quella leggera ed

elegante ironia che pure è ingrediente essenziale della canzone partenopea, anche

nei testi più malinconici e tragici. L’urlo tradisce il testo, riduce Tammurriata nera

a un canto di protesta contro le ingiustizie del mondo, sebbene la protesta possa

arrivare più facilmente a destinazione attraverso l’ironia, il gioco di parole (niro,

Ciro) e naturalmente la musica, perché è soprattutto la sua ossessiva irrequietezza

che ci parla della bambina che ha avuto il coraggio di diventare madre contro il

parere di un’intera città, e di fare del suo bimbo nero un napoletano.

Uno dei rari interpreti che cantano Tammurriata nera in modo rispettoso della scrittura, dunque sottolineando garbatamente l’elemento ironico, è Roberto

Murolo, non a caso uno dei pochissimi che prima di cantare studiava per bene

lo spartito e addirittura in concerto lo spiegava al pubblico. Murolo sapeva che

la canzone napoletana è innanzitutto poesia per musica, come il madrigale del

Cinquecento, e che il testo poetico deve essere compreso a fondo insieme alle

note, perché non è solo timbro vocale ma anche significato e musica. Il suo «filo

’e voce» gli permetteva quella dizione perfetta che sola poteva garantire la comprensione delle parole, e non è un caso che soprattutto grazie alla sua Napoletana

la canzone partenopea sia arrivata anche nelle case di un pubblico colto non

napoletano, che nella raccolta trovava (e trova tutt’oggi) un prodotto raffinato di

poesia per musica e non semplicemente una pur piacevole espressione di canto

popolare in dialetto.

Oggi l’immagine di Napoli non ruota più intorno a pizza, chitarra e mandolino, è piuttosto quella dipinta da John Turturro nel film Passione (2010): urlo,

256

Careri

SULL’INTERPRETAZIONE DELLA CANZONE NAPOLETANA CLASSICA

257

258

Careri

miseria, degrado, mondezza, vicoli oscuri coperti di graffiti. Napoli, si sa, è anche

questo; e tuttavia un film dedicato alla canzone in cui prevale l’urlo violento tra

cumuli di spazzatura fa torto sia a Napoli sia alla canzone, perché da sempre c’è

un’altra Napoli, colta, gentile, con secoli di cultura alle spalle, che ha prodotto

gioielli che il mondo ci invidia. Il piano di Tammurriata nera può considerarsi l’emblema della Napoli nobilissima che va scomparendo, quella malinconica e garbata,

ma anche capace di sorridere, la Napoli di Ernesto Murolo e Salvatore Di Giacomo.

E ancora a proposito del piano è necessario precisare che nel periodo d’oro

della canzone napoletana, tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del secolo

successivo, le indicazioni dinamiche erano regolarmente riportate all’inizio delle

tre sezioni di cui era composto il brano, ossia l’introduzione strumentale, la strofa

e il ritornello. Esse rappresentavano la regola, non già l’eccezione, e non c’era

nessuna consuetudine che permettesse agli autori di rinunciarvi, come talvolta

avveniva nel melodramma italiano del primo Settecento. Vivaldi spesso faceva

a meno dei segni dinamici perché era ritenuto ovvio che l’introduzione andasse

suonata forte e che poi l’orchestra diminuisse il volume per permettere al cantante

di farsi sentire fino al loggione. Nelle canzoni napoletane non c’è regola; è più

frequente che l’introduzione sia eseguita forte, la strofa piano e il ritornello forte. Ma

dall’esame delle canzoni del periodo classico incise da Murolo nella Napoletana,

emerge un quadro tutt’altro che lineare. In molte di esse la strofa è piano, ma in

sedici è forte e in tredici mezzoforte, mentre nel ritornello i forte e i piano sono in

numero più o meno uguale.12 Un’idea più precisa della varietà di soluzioni dinamiche la può dare la tabella a fronte, che riporta i segni dinamici di introduzione,

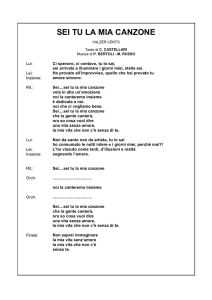

strofa e ritornello in nove celebri canzoni di E. A. Mario.

Ci si può chiedere allora perché gli interpreti di Tammurriata nera preferiscano,

con rare eccezioni, il forte se non addirittura il fortissimo. Le ragioni, a mio avviso,

sono le stesse che abbiamo visto a proposito del repertorio colto. Si è parlato di

un ego smisurato e del gusto per il gesto scenico, ed è probabile che Peppe Barra

o Lina Sastri, cantanti ma anche attori, guardino innanzitutto all’effetto sulla scena; ma la ragione di fondo è piuttosto la stessa che porta molti pianisti a tagliare

la pausa nelle sonate di Schubert: si è sempre fatto così. Qui però la main road

seguita dai cantanti si trasmette senza spartito, per imitazione di altre esecuzioni

o incisioni; pochissimi sono a conoscenza di quella p sulle prime note del canto.

C’è da chiedersi cosa sia peggio, se cantare senza guardare lo spartito oppure leg12. Devo questa informazione e la tabella che segue a Giorgio Ruberti, insieme al quale

ho avviato alcuni anni fa un progetto di ricerca sulla canzone napoletana classica presso

l’Università “Federico II” di Napoli, i cui risultati saranno pubblicati in uno dei prossimi

Quaderni del Centro Studi Canzone Napoletana editi dalla Libreria Musicale Italiana (i

primi tre sono apparsi nel 2011, 2012 e 2013 e raccolgono due atti di convegni e la monografia di Giovanni Vacca Gli spazi della canzone). Il progetto nasce da una convenzione

tra l’allora (2009) Dipartimento di Discipline Storiche della “Federico II”, oggi confluito

nel Dipartimento di Studi Umanistici, e la Fondazione Roberto Murolo di Napoli.

SULL’INTERPRETAZIONE DELLA CANZONE NAPOLETANA CLASSICA

Titolo e anno

259

Introduzione

Strofa

Ritornello

Canzona appassiunata (1922)

Core furastiero (1922)

Dduje paravise (1929)

Funtana a ll’ombra (1912)

p, pp

ff

f

ff, p

pp

p, mf, p

mp

pp con cresc. e dim.

Io, ’na chitarra e ’a luna! (1913)

ff, pp

pp

f

p

p

f

mf

p

p, ff

p

pp

p

mp, p

mf, cresc. al f,

p finale

pp con cresc.

al ff finale

p

p, f

ff, pp

Maggio, si’ tu! (1913)

Mierolo affurtunato (1931)

Santa Lucia luntana (1919)

Tammurriata nera (1946)

gerlo senza cantare ciò che è scritto. In realtà la canzone napoletana, pur essendo

un prodotto colto, è popular quanto ai meccanismi di diffusione, e ciò di per sé

legittima ciò che a torto potremmo considerare un errore. La Tammurriata della

Nuova Compagnia di Canto Popolare non è la Tammurriata nera di E. A. Mario,

è un’altra cosa; ma ciò non pregiudica necessariamente la sua qualità musicale,

al massimo può dar luogo a considerazioni critiche di carattere musicologico:

l’analisi del testo poetico e della musica della Tammurriata nera pubblicata da E. A.

Mario e Nicolardi nel 1946 evidenziano intenti espressivi diversi, se non addirittura opposti a quelli realizzati dalla Nuova Compagnia.

Il forte o fortissimo in luogo del piano indicato nello spartito può sembrare un

dettaglio rispetto agli arbìtri che si osservano abitualmente in Tammurriata nera e

in tutto il repertorio della canzone napoletana. Alle tre strofe con ritornello la

Nuova Compagnia di Canto Popolare aggiunge una lunga serie di strofe assolutamente estranee e ingiustificate. Ne riporto solo l’inizio per mostrare, a titolo d’esempio, quanto lontano dal senso (e dall’ironia) originale si può talvolta arrivare:

’E signurine ’e Capodichino

fanno ammore cu ’e marrucchine,

’e mannucchine se vottano ’e lanze,

e ’e signurine cu ’e panze annanze.

American espresso,

damme ’o dollaro ca vaco ’e pressa

sinò vene ’a pulisse,

mette ’e mmane addò vò isse

[...]

In questi casi sarebbe auspicabile che gli interpreti precisassero che l’esecuzione

trae solo spunto dalla canzone di E. A. Mario, per poi assumere caratteri propri

260

Careri

non riconducibili alle intenzioni del poeta e del compositore. Ma è pretendere

troppo. I cantanti non sentono generalmente alcun bisogno di leggere né alcuna

necessità di rispettare il testo, perché Tammurriata nera o Santa Lucia luntana fanno

parte del loro patrimonio di tradizioni orali, che conoscono a memoria. Dalla fine

dell’Ottocento a oggi la canzone napoletana è stata interpretata soprattutto da

tenori e posteggiatori; i primi la cantano, sulla scia di Caruso, come una romanza

da salotto ottocentesca, dunque con voce impostata e timbro operistico, i secondi

con voce naturale ma imitando i primi o utilizzando tecniche vocali di tradizione

popolare tese ad amplificare il suono, che pregiudicano la comprensione delle

parole. In entrambi i casi la canzone perde il suo carattere di poesia per musica,

perché anche le tecniche vocali di stampo ottocentesco impediscono all’apparato

vocale la corretta pronuncia delle vocali e quindi la comprensione del testo.13 Lo

sapevano bene i poeti e i musicisti che frequentavano il salotto di Ernesto Murolo

– Libero Bovio, E. A. Mario, Salvatore Di Giacomo – e lo sapeva Roberto Murolo, che ebbe modo di ascoltare i loro discorsi e ne fece più tardi tesoro: la canzone

napoletana – sostenevano a ragione – non va alluccata, gridata, è poesia (d’amore)

per musica. Il successo di Murolo e della Napoletana viene soprattutto da lì, perché solo presentandosi come poesia per musica la canzone poteva vincere le resistenze del pubblico più colto e raffinato, che non gradiva l’urlo né tantomeno il

falso pathos ottocentesco, e neppure gradiva gli eccessi. Murolo aveva compreso

le ragioni poetiche dell’insegnamento paterno e l’aveva tradotto in canto da camera,

idealmente rivolto a pochi amici in grado di apprezzarlo. Ma il suo «filo ’e voce»

non sarebbe stato sufficiente senza quella dote rara e necessaria che posseggono

solo i grandi interpreti, la capacità di entrare nel testo, comprendere le parole, la

musica, il significato che talvolta – è il caso appunto di Tammurriata nera – sfugge

a una lettura superficiale.

In conclusione: Tammurriata nera la si può cantare come più piace, essendo

diventata ormai patrimonio orale di tutti; Tammurriata nera di E. A. Mario no: è

un testo che va prima studiato e poi rispettato.

13. Si veda Enrico Careri, Le tecniche vocali del canto italiano d’arte tra XVI e XVII secolo,

«Nuova rivista musicale italiana» XVIII/3, 1984, pp. 359-375.

![Musica_e_immagine.pps [modalità compatibilità]](http://s1.studylibit.com/store/data/007525709_1-5cde61487a57acc65bf762230b059028-300x300.png)