Università Commerciale Luigi Bocconi

Econpubblica

Centre for Research on the Public Sector

WORKING PAPER SERIES

Le interpretazioni del declino economico italiano

Roberto Artoni

Working Paper n. 2

May, 2013

www.econpubblica.unibocconi.it

LE INTERPRETAZIONI DEL DECLINO ECONOMICO ITALIANO (Roberto Artoni) Qualsiasi tentativo d’interpretazione della più recente vicenda economica italiana deve trovare fondamento in una descrizione dei fatti ritenuti più rilevanti, a nostro giudizio sintetizzabili nelle seguenti aree tematiche:

Andamento macroeconomico Struttura produttiva e distribuzione del reddito Conti con l’estero e condizionamento finanziario Finanza pubblica Presupposti della politica economica. Macroeconomia In tutte le analisi il problema principale dell’economia italiana a partire dai primi anni ’90 è riconducibile al rallentamento del tasso di crescita del prodotto interno. Da tassi di crescita del reddito pro capite ancora sostenuti nel corso degli anni ’80, in termini assoluti e relativi, si è passati a ritmi di sviluppo molto più contenuti, comunque in linea generale inferiori a quelli dei maggiori paesi industrializzati [Tab.1]. Nel ventennio 1973‐1992 il tasso di crescita del prodotto interno è stato in media pari al 2,5%, assai più elevato di quello dei maggiori paesi europei e degli Stati Uniti. Negli ultimi anni del secolo scorso, in un contesto di generale rallentamento, il tasso di crescita si è dapprima allineato a quello dei paesi europei, per poi risultare assai inferiore nell’ultimo decennio. Tab.1: Tassi di Crescita del Pil 1951‐

1972 1973‐

1982 1993‐

2002 2003‐

2009 2009 2010 2011 2012 Stati Uniti 2,4 1,3 2,4 2,0 1,6 ‐3,5 3,0 1,7 2,2 Italia 4,6 2,8 2,3 1,4 0,3 ‐5,5 1,8 0,4 ‐2,3 Francia 4,0 2,1 1,7 1,5 1,2 ‐3,1 1,7 1,7 0,2 Germania 5,1 2,0 1,8 1,1 1,6 ‐5,1 3,7 3,0 0,7 Regno Unito 2,3 1,4 2,2 2,3 1,9 ‐4,0 1,8 0,8 0,0 1983‐

2002 Fonte: Banca d’Italia, vari anni.

Ringrazio Carlo Devillanova per i suggerimenti che si inseriscono in una vecchia collaborazione su questi temi

1 Nel periodo 2003‐2009 il tasso di crescita medio della nostra economia è stato infatti pari allo 0,3% contro l’1,2 della Francia e l’1,6 della Germania, i due paesi con cui l’integrazione economica è più profonda. Il rallentamento dell’economia italiana è testimoniato anche dal dato relativo al reddito pro capite corretto per la parità dei poteri di acquisto. Nel 1995, posto pari a 100 il prodotto lordo medio pro capite dei 27 paesi aderenti all’Unione europea, l’indice riferito all’Italia era pari a 121, contro il 116 della Francia e il 129 della Germania. Nel 2011 lo stesso indice era pari per l’Italia a 101, contro 107 e 120, rispettivamente, di Francia e Germania [Tab.2]. Tab.2: Pil Pro Capite in PPS (indice EU‐27=100) Eu

Italia

Francia

Germania

Regno Unito

1995

2000 2005

2007

2009

2011

100 100

100

100 100 100

121

118 105

104

104

101

116

115 110 1,5 108 107

129

118 116

116 116 120

113

119 122

116 111 108

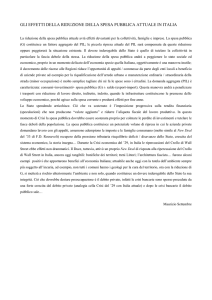

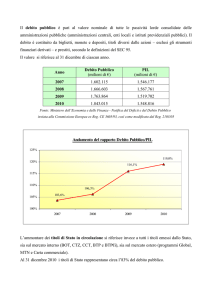

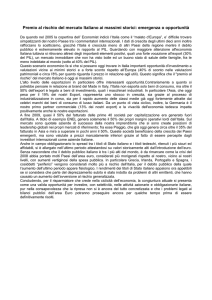

Fonte: Eurostat I dati appena richiamati, nella loro sinteticità, indicano che qualsiasi lettura della vicenda economica italiana deve porre al centro il rallentamento del ritmo di crescita dell’economia, cercando di individuarne le cause. Qui possiamo anche accennare all’andamento dell’inflazione, molto elevata nel corso degli anni ’80, poi progressivamente allineatasi a quella media europea. L‘inflazione relativa dell’Italia deve essere letta in associazione al cambio della lira: fino all’introduzione dell’euro le scelte delle nostre autorità di politica economica sono state tendenzialmente svalutazionistiche. Nell’impossibilità di individuare un evidente nesso causale, si può ragionevolmente sostenere che a partire dai primi anni ’70 e fino alla metà degli anni ’90 si è instaurata nel nostro sistema una spirale, per larga parte autoalimentantesi, in cui la maggiore inflazione interna era preceduta in alcuni casi e seguita in altri casi, dalla svalutazione della lira. Sugli effetti di questa rincorsa, in cui hanno giocato sia fattori reali, sia componenti speculative, torneremo in seguito nella nostra analisi della bilancia dei pagamenti e della distribuzione funzionale del reddito. 2 La struttura produttiva L’Italia, come tutti i paesi avanzati, è stata caratterizzata da una forte contrazione del peso del settore manifatturiero nell’occupazione e nella formazione del valore aggiunto. Qui basti ricordare che nel 1980 l’occupazione complessiva, espressa in unità di lavoro standard, era pari a 21,6 milioni, dei quali 15,2 milioni erano dipendenti; nell’industria in senso stretto i dipendenti erano 5,3 milioni. Nel 1995, l’occupazione complessiva era salita a 22,2, ma i dipendenti nell’industria in senso stretto erano scesi al di sotto dei 4 milioni. Nel 2011, nonostante il forte rallentamento del tasso di crescita e forse per effetto dei provvedimenti tendenti a fare emergere il lavoro sommerso, l’occupazione complessiva in unità standard ha superato i 24 milioni con l’occupazione dipendente nell’industria in senso stretto pari a 3,8 milioni Nell’ipotesi, forse non del tutto fondata, che i dati siano comparabili, l’occupazione dell’industria si è ridotta di oltre ¼, nonostante un tasso di crescita medio nel periodo non lontano dal 2% annuo. Sul piano occupazionale, l’Italia continua ad essere caratterizzata da un basso tasso di attività soprattutto nella componente femminile e nelle regioni meridionali, a testimonianza di una situazione economica e sociale ancora fortemente differenziata. Esistono tuttavia non pochi problemi interpretativi sull’andamento dell’occupazione. [Brandolini et al., 2009, p.48] Negli ultimi anni sono stati in particolare adottati provvedimenti tendenti a favorire l’emersione del lavoro irregolare; ne è derivata nelle statistiche ufficiali una tendenza all’aumento dell’occupazione non immediatamente riconducibile all’andamento macroeconomico (e comunque in controtendenza rispetto agli altri paesi). Rimane il fatto che il tasso di disoccupazione, come rilevato dalle statistiche ufficiali è fortemente aumentato per effetto della crisi innescatasi a partire dal 2008. Il ridimensionamento del settore manifatturiero in Italia è stato molto rilevante: nella formazione del valore aggiunto il settore manifatturiero nel 2009 incideva per il 16% contro il 29% del 1980. In altri paesi si sono verificate riduzioni ancora più forti (il settore manifatturiero incide per il 12% in Francia e Regno Unito). Anche la Germania ha visto ridursi il peso del settore manifatturiero dal 31% del 1980 al 19% degli ultimi anni, dato che in ogni caso rimane relativamente elevato. E’ comunque garantita una significativa presenza dell’Italia nel commercio mondiale. Nella relazione della Banca d’Italia sul 2011 si legge che la quota delle esportazioni italiane di beni sul commercio mondiale è scesa di un punto percentuale nel decennio 2002‐2011 (dal 3,9 per cento al 2,9)…Il calo è stato più pronunciato per la quota della Francia (dal 4,8 per cento al 3,4), più modesto per quella della Germania (dal 9,4 all’8,6). Si sottolineano tuttavia elementi di preoccupazione derivanti dalle modifiche intervenute nella composizione delle nostre esportazioni a partire dal dopoguerra. Fra il 1951 e il 1975 è drasticamente diminuito in termini di quota il ruolo dei due settori tradizionali (agricolo alimentare e tessile abbigliamento); a ciò ha corrisposto un grande incremento delle esportazioni del settore meccanico (quasi la metà del totale) e di quelli della chimica e della gomma. Nel successivo ventennio si resta invece colpiti dalla modestia dei mutamenti della struttura delle esportazioni, che non sembra evolvere verso i settori più avanzati (Roccas, 2003). Oggi i vantaggi competitivi dell’industria italiana sono concentrati in due raggruppamenti di settori. Il primo riguarda i beni di consumo tradizionalmente legati alla persona e alla casa, tributari di innovazioni tecnologiche generate altrove sotto forma di nuovi materiali e macchinari. Il secondo settore ha per 3 oggetto le attrezzature meccaniche e la componentistica specialistica, particolarmente legata alla produzione di beni di consumo tradizionali. Corrispondentemente, l’Italia mostra una sostanziale debolezza nei settori ad alta intensità di Ricerca e Sviluppo, generatori di nuova tecnologia, e nei settori a forti economie di scala orientati a produzione di beni di consumo e intermedi (Onida, 2004, p.17). In questo quadro deve essere sottolineata la perdita progressiva di ruolo della grande impresa privata e pubblica. E’ stato affermato che la storia economica d’Italia deve essere giudicata come una storia di successo d’industrializzazione guidata dall’alto. Così è stato, nei decenni successivi all’unità quando si sviluppò una rilevante industria siderurgica. Così è stato nel periodo giolittiano, quando, oltre a salvare quanto si doveva salvare o nazionalizzare alcuni dei settori sviluppatisi nei decenni precedenti, si cercò di rafforzare le strutture portanti della nostra economia, finanziarie e reali, prendendo nel medesimo tempo coscienza della centralità degli squilibri territoriali nel nostro paese. Il riferimento essenziale è comunque costituito da quel complesso militare‐industriale che, fra proprietà pubblica e privata, durerà fino alla doppia crisi del petrolio e alle successive privatizzazioni di cent’anni dopo (De Cecco, 2004, p.20). Esisteva allora, come esiste ancora oggi, un’importante componente costituita da piccole imprese, ma erano le grandi imprese che determinavano le linee fondamentali dello sviluppo dell’economia italiana. Questo ruolo è stato ulteriormente rafforzato dall’applicazione del modello fordista alla produzione di beni di consumo durevoli e dalla politica autarchica (di fatto favorevole alle imprese dominanti nei settori chiave). La stessa creazione dell’IRI, con il trasferimento nelle intenzioni temporaneo delle grandi banche e di alcune grandi imprese allo Stato, è un’ulteriore esplicitazione del ruolo centrale loro attribuito nell’economia italiana, per buone e cattive ragioni. Gli storici si sono a lungo soffermati sul ruolo che grandi imprese e grandi imprenditori (oltre che grandi funzionari pubblici) hanno avuto nei primi decenni del XX secolo. E’ stata anche ampiamente sottolineata la continuità che si può riscontrare nel cosiddetto boom economico successivo alla seconda guerra mondiale, quando si manifestò una feconda divisione di compiti fra imprese private (alcune delle quali fortemente innovative) e grandi imprese pubbliche, cui furono demandati essenziali compiti nel processo di modernizzazione del paese e nell’avvicinamento ai più avanzati paesi europei. Il meccanismo virtuoso che sembra aver guidato l’economia italiana a partire dagli anni ’50, in un contesto di progressiva liberalizzazione degli scambi, sembra essersi inceppato nel corso degli anni ’70. Il deterioramento della qualità degli interventi delle imprese pubbliche, il fallimento di alcune iniziative in settori cruciali, l’incapacità generalizzata manifestatasi nelle vicende della chimica, l’inettitudine imprenditoriale privata nella gestione degli indennizzi elettrici mi sembra siano i fattori ripetutamente sottolineati dagli storici. Al riguardo è stato affermato che Il degrado dell’impresa pubblica, il ridimensionamento di alcune grandi realtà industriali, la diminuzione del numero stesso delle grandi imprese non potevano non portare a una restrizione complessiva della qualità del sistema manifatturiero. Il quale non doveva più riacquistare lo smalto perduto fra la ricostruzione e gli anni Settanta. (Berta, 2002, p.485). Le privatizzazioni degli anni ’90 non sembrano, d’altro canto, aver contribuito alla vitalità del nostro sistema produttivo, avendo anzi portato alla denazionalizzazione di fatto di alcuni settori importanti nell’attuale divisione internazionale del lavoro. A ciò si aggiunga che le politiche di svalutazione degli anni ’70 (reiterate nel ’92 e nel ‘95) non potevano che orientare il sistema produttivo verso settori in cui la competizione fra imprese si fonda sul livello dei prezzi o che sono caratterizzati da estrema flessibilità organizzativa e produttiva, con le conseguenze 4 prima evidenziate. Tutto ciò, se ha certamente consentito all’economia italiana di galleggiare sia pure parzialmente e con il concorso di altri fattori, spiega perché il tasso di crescita dell’economia italiana si sia discostato da quello medio dei paesi avanzati. La prima possibile causa, o concausa, del rallentamento del nostro processo di crescita, assoluto e relativo, potrebbe quindi essere ragionevolmente attribuito alla trasformazioni del nostro apparato produttivo, che si sono mosse, al di là di alcuni successi settoriali certamente importanti, non in linea con le componenti più dinamiche dell’economia mondiale. Sotto questo aspetto ci siamo allontanati dal percorso seguito nei periodi di maggiore dinamismo della nostra storia economica. La distribuzione funzionale e personale del reddito Andamento macroeconomico, funzionamento del mercato del lavoro nelle sue specificità istituzionali e modalità dell’intervento pubblico attraverso le entrate e le spese pubbliche contribuiscono a determinare la distribuzione funzionale e personale del reddito. Per quanto riguarda la distribuzione funzionale è stato affermato [Rossi, 2010, p.88] che nel 1988 i profitti avevano raggiunto il loro massimo storico, a probabile dimostrazione dell’irrilevanza, o della perversità, per quanto riguarda la quota del reddito lavoro sul valore aggiunto al costo dei fattori, dell’inflazione degli anni ’80: si può infatti riscontrare l’andamento sistematicamente decrescente a partire dal 1980 del quota del lavoro. Negli anni successivi la tendenza alla diminuzione sembra essere stata confermata: la quota del reddito da lavoro, ottenuta moltiplicando la quota del reddito da lavoro dipendente sul valore aggiunto al costo dei fattori per il rapporto fra occupazione totale e occupazione dipendente, è passata per il totale dell’economia dal 69% del 1989 al 65% del 1998, mantenendosi a questi livelli per tutti gli anni successivi fino al 2007. Solo negli ultimi anni, caratterizzata da rilevanti cadute nei livelli di attività, la quota del lavoro è aumentata raggiungendo il 68% nel biennio 2010‐2011. Al di là della corretta interpretazione di questi dati, che riflettono, come già osservato l’emersione del lavoro perseguita negli ultimi anni, si deve sottolineare la struttura del tutto anomala nei paragoni internazionali dell’occupazione nel nostro paese. La quota dei lavoratori autonomi è infatti pari a quasi il 25% dell’occupazione totale, quasi il doppio degli altri paesi. Le precedenti considerazioni devono essere integrate con alcune informazioni riguardanti la distribuzione personale del reddito e della ricchezza. L’indice di Gini è aumentato da 28.2 nel 1991 a 33.7 nel 2004, denotando un forte aumento nella concentrazione della distribuzione del reddito. In Italia abbiamo poi assistito ad un contenuto calo della disuguaglianza dal 2004 al 2008 [Fig.1], che sembra peraltro essersi arrestato nel 2009, quando il valore dell’indice è stato pari a 31.5. Presumibilmente, la riduzione della disuguaglianza misurata con l’indice di Gini, più che da un miglioramento delle posizioni dei decili più bassi potrebbe essere derivata dagli effetti della crisi sui redditi più elevati, in particolare sui redditi di capitale. Si può quindi ragionevolmente sostenere che dal punto di vista distributivo la situazione non sia peggiorata nell’ultimo periodo, ma non sia comunque migliorata. In un confronto internazionale l’Italia ha comunque un indice di Gini di 31.5 contro, ad esempio, il 29.1 della Germania o il 24.1 della Svezia, e si colloca costantemente al di sopra della media EU‐15. 5 Fig.1: Indice di Gini e Rapporto tra Primo e Ultimo Decile di Reddito (p10p90) Fonte: Nostra elaborazione su dati Eurostat. Si può inoltre ricordare che la ricchezza è distribuita in modo molto più diseguale del reddito: il 10% più ricco della popolazione detiene il 28% del reddito, ma il 42% della ricchezza totale (OECD, 2008). Riprendendo una precedente osservazione, si deve osservare che fra le cause della modesta crescita dell’economia italiana un ruolo di rilievo deve essere attribuito alla ridotta dinamica dei consumi interni, su cui ha certamente influito la polarizzazione nella distribuzione del reddito. Se si tiene presente che il rallentamento relativo dell’economia italiana rispetto agli altri paesi europei si è manifestato a partire dalla metà degli anni ’90, si può ritenere che l’accentuarsi della sperequazione nella distribuzione personale e territoriale del reddito e l’alto livello di diseguaglianza anche nei confronti degli altri paesi industrializzati sia stata una seconda possibile concausa (oltre all’indebolimento strutturale dell’apparato produttivo) della modesta crescita dell’economia italiana “limitando l’apporto dei meno abbienti alla produttività oltre che ai consumi e al risparmio nazionale” (Ciocca, 2003, p.10). La bilancia dei pagamenti Il nostro paese è fortemente carente di materie prime e di risorse energetiche, con la conseguenza che l’esportazione netta di merci e servizi (escluse le materie prime o le fonti d’energia) o l’afflusso netto di capitali devono compensare lo squilibrio strutturale della bilancia commerciale. Sotto questa angolatura è interessante analizzare le modalità con cui nel corso del tempo si è fatto fronte a questa imprescindibile esigenza. 6 Nei primi decenni post unitari l’afflusso di capitali dall’estero è stato il fattore decisivo: “I governi della sinistra poterono utilizzare gli abbondanti capitali messi a disposizione dal sistema finanziario internazionale per procedere alla costruzione di una struttura industriale basata sulla siderurgia destinata agli armamenti[…]Per dare fiducia al capitale straniero, si riteneva necessario stabilizzare la moneta nazionale e assicurarne la convertibilità” [De Cecco, 2004, p.10]. Il periodo giolittiano è stato poi caratterizzato da un fortissimo aumento del grado di apertura del nostro sistema (somma di importazione e di esportazioni di merci in rapporto al Pil). In questo quadro [Roccas 2003, p.46)] la misura in cui il valore delle importazioni ha superato quelle delle esportazioni è stato pari al 40% nel decennio 1901‐1910. In questo periodo il principale fattore di riequilibrio è stato rappresentato dalle rimesse degli emigrati. Negli anni ’30 (quando l’eccedenza in valore delle importazioni sulle esportazioni scese al 17% in un contesto di generalizzata contrazione degli scambi commerciali a livello mondiale) ha avuto un ruolo importante la politica di sostituzione delle importazioni, con il connesso sviluppo protetto d’importanti settori dell’economia nazionale. Nel periodo postbellico l’eccedenza delle importazioni sulle esportazioni è scesa dal 50% nel quinquennio 1951‐1955, al 31% nel 55‐60, per ridursi al 14% nei decenni successivi. Rimesse degli emigrati e turismo hanno fortemente contribuito al mantenimento di un ragionevole equilibrio nei conti con l’estero. A partire dal 1998, quando è stato introdotto l’euro, il saldo commerciale al netto dell’energia è stato sistematicamente attivo per un importo pari in media al 3% del prodotto interno lordo [Fig.2] le importazioni di prodotti energetici hanno compensato l’avanzo delle altre merci portando il saldo commerciale in sostanziale pareggio negli anni che vanno dal 2005 al 2009; solo nel biennio 2010‐2011 il saldo commerciale, soprattutto per effetto del forte incremento del prezzo del petrolio in euro, la bilancia commerciale è stata negativa per 1 punto di prodotto interno. Fig.2: Saldi del Commercio con l’Estero (% del Pil) e Indice del Prezzo in Euro del Petrolio (1998=100) Fonte: Banca d’Italia 7 In questi anni si è peraltro ridotto l’apporto positivo di altre voci delle partite correnti: le rimesse degli emigrati hanno cambiato di segno; il saldo positivo del turismo si è fortemente contratto; hanno assunto invece un peso particolarmente rilevante i redditi di capitali pagati all’estero, sia per l’aumento delle passività del nostro paese nei confronti tipicamente di istituzioni finanziarie estere, sia per l’accumulazione di attività sull’estero da parte di residenti, nei limiti in cui queste sono effettivamente rilevate. Per l’effetto congiunto dei fattori richiamati il saldo delle partite correnti è risultato sistematicamente negativo, collocandosi intorno al 3% del prodotto interno nell’ultimo biennio [Tab.3]. Tab.3: Bilancia dei Pagamenti (miliardi di euro) Fonte: Banca d’Italia Come abbiamo accennato, rimane aperto il problema della corretta valutazione della posizione patrimoniale dei residenti italiani nei confronti dell’estero, che potrebbe portare a scorrette interpretazioni dei nostri rapporti con il resto del mondo, sia sotto il profilo degli scambi di beni e servizi (soprattutto nelle fasi di tensioni speculative), sia sotto il profilo finanziario (al di là di quanto è riflesso nella voce “errori ed omissioni” della bilancia dei pagamenti). E’ in corso la ricostruzione della nostra posizione patrimoniale sull’estero, dal 1997, anche se, avverte la Banca d’Italia nella Relazione sul 2011, “il nuovo sistema di raccolta dei dati potrebbe cogliere solo parzialmente le attività detenute all’estero dai settori non bancari, in particolare per la componente di portafoglio; la posizione reale potrebbe quindi essere sensibilmente migliore di quella pubblicata nelle statistiche ufficiali (influendo anche sui saldi 8 commerciali e di parte corrente). Sulla base di indagini coordinate dal Fondo Monetario Internazionale, l’ammontare di attività di portafoglio all’estero non dichiarate dagli italiani è quantificabile alla fine del 2010 tra sei e sette punti percentuali di Pil”. A ciò si deve aggiungere che nel 2012 il deflusso di capitali dall’estero sono ammontati al 15% del prodotto interno. E’ comunque vero che a partire degli anni ’60 e fino alla crisi valutaria del ‘92, con punte di particolare virulenza, il deflusso di capitali privati è stato sistematico. In alcuni periodi l’uscita di capitali è stata compensata dall’indebitamento estero a breve delle nostre istituzioni finanziarie, come è avvenuto alla fine degli anni ’80, quando i capitali esteri sono stati attratti da tassi di interesse particolarmente elevati, e come si è verificato, sotto forma di acquisto di titoli di stato, negli anni immediatamente precedenti la crisi cominciata nel 2008. In altri casi, il repentino ritiro dei capitali esteri, per ragioni interne od esterne, ha imposto in alcuni casi la svalutazione della lira e in altri l’adozione di politiche fiscali e monetarie restrittive, che hanno certamente penalizzato la crescita della nostra economia. In particolare, con l’adozione dell’euro sono scomparsi gli attacchi speculativi contro le valute nazionali, avendo assunto preminenza le azioni di operatori privati contro i titoli pubblici, come avveniva nel corso dell’800 sulla piazza di Parigi con la rendita italiana e che allora erano contrastati con l’affidavit. Ad oggi, e salvo profonde innovazioni istituzionali a livello europeo, nell’ambito del sistema monetario vigente gli strumenti di tutela degli equilibri finanziari interni sembrano essere sostanzialmente inutilizzabili. L’unica linea di politica economica praticabile a livello nazionale sembra essere la compressione della domanda interna, al fine di limitare la portata degli attacchi speculativi, o di ristabilire come si afferma, la fiducia dei mercati. E’ peraltro evidente che per questa via si comprimono i livelli di attività o si riduce la crescita. I conti pubblici Nell’analisi dei conti pubblici conviene premettere una descrizione delle linee di sviluppo fondamentali a partire dal 1970, un anno di turbolenze sociali e di rallentamento dell’economia, in cui peraltro la situazione della finanza pubblica era ancora relativamente equilibrata. Ad una spesa pubblica pari al 33% del Pil corrispondevano entrate inferiori di 3 punti (l’indebitamento era di fatto pari alla spesa in conto capitale); il debito pubblico non raggiungeva il 40 % del prodotto interno. E ‘ opportuno richiamare le differenza rilevanti che esistevano in quell’anno fra la nostra finanza pubblica e quella di Francia e Germania: la pressione fiscale era inferiore di circa 10 punti con una spesa pubblica minore di circa 6 punti, divario concentrato essenzialmente nella spesa sociale [Tab.4]. Dopo 10 anni la situazione era sostanzialmente diversa e profondamente squilibrata: la spesa pubblica, rispetto al 1970, era aumentata di 8 punti contro un aumento di entrate di circa 5 punti. Si noti che lo squilibrio si concentrò nei primi anni ’70 quando all’aumento della spesa riconducibile alle riforme welfaristiche introdotte in quegli anni non corrispose l’attivazione di un sistema tributario capace di garantire un gettito adeguato. Entrammo quindi negli anni 80 con una spesa primaria pari al 36% del Pil, con oneri finanziari pari al 4% e un indebitamento annuale di 7 punti; il debito pubblico era pari al 56% del Pil. 9 Tab.4: Indicatori di Finanza Pubblica Anno Entrate Spese Spese al Netto Saldo Interessi Interessi Primario

Debito Tasso di Interesse Reale sul Debito Tasso di Crescita Reale 1970 29,1

32,3

31

1,3

‐1,9

37,1

5,3

2,7

1975 28,8

39,1

36,3

2,9

‐7,4

56,6

‐2,1

‐7

1980 33,8

40,8

36,4

4,4

‐2,5

56,1

3,4

‐5,8

1985 37,5

49,8

41,4

8,4

‐4

80,5

2,8

4,5

1990 41,4

52,9

42,8

10,1

‐1,4

94,7

2,1

5

1995 45

52,5

40,9

11,6

4,1

121,6

2,8

7

2000 46,2

45,1

41,9

3,2

4,3

60,2

3,2

3,9

2005 43,4

47,9

43,2

4,7

0,2

105,4

0,7

1,3

2006 45

48,5

43,8

4,6

1,2

106,1

2

1,8

2007 46

47,6

42,7

4,9

3,4

103,1

1,5

2,4

2008 45,9

48,6

43,5

5,1

2,5

105,8

‐1,3

1,2

2009 46,3

51,6

47,1

4,5

‐0,8

115,5

‐5,5

3,5

2010 45,8

50,3

45,9

4,4

‐0,1

118,4

1,8

2,4

2011 46,1

49,9

45,3

4,6

0,8

120,1

0,4

2,4

2012 48,3

51

45,6

5,4

2,6

126,3

‐1,9

4,1

Fonte: Mauro et al. (2013) La tendenza all’incremento della spesa primario continuò fino al 1985, con un incremento di 5 punti, compensato per 4 punti dall’incremento delle entrate. Ma in quegli anni, caratterizzati da un’inflazione ancora molto sostenuta e dall’inasprimento delle politiche monetarie a partire dagli Stati Uniti, le spese per interessi aumentarono fortemente, 4 punti in un quinquennio, portando l’indebitamento annuale a 10 oltre 12 punti e lo stock di debito pubblico all’80 per cento (tutto ciò, come abbiamo già osservato, nonostante il buon andamento delle’economia reale). Nel decennio 1985‐1995, caratterizzata dalla crisi valutaria del 1992, si arrestò la crescita della spesa primaria, diminuita negli anni finali di questo periodo, ma già sostanzialmente stabilizzata dal 1990; si ebbe un rilevante incremento della pressione tributaria, distribuito lungo tutto il decennio; ma gli oneri per interessi continuarono a crescere fino ad avvicinarsi al 12% del Pil nel 1995. Nonostante che dal 1991 fosse stato raggiunto un avanzo primario, lo stock di debito pubblico aumentò in misura drammatica dall’80% del 1985 al 122 del 1995. Possiamo, in questa nostra sintetica descrizione, delineare a questo punto i caratteri degli anni che vanno dalla crisi valutaria nel 1995 al 2007, all’avvio della grande recessione ancora in corso. Pur in un contesto di modesta crescita reale, la pressione fiscale è rimasta sostanzialmente invariata (dal 45% del 1995 al 46% del 2007), la spesa primaria è aumentata di quasi 2 punti (ma collocandosi agli stessi livelli del 1990), gli oneri per interessi sono caduti di oltre 6 punti per effetto della caduta dell’inflazione interna e per l’impostazione più permissiva a livello mondiale delle politiche monetarie. L’indebitamento annuale è stato sempre al di sotto del livello consentito dal trattato di Maastricht (nel 2007 l’indebitamento annuale era pari all’1,6). In questi anni lo stock di debito pubblico è sceso di circa venti punti rispetto ai massimi del 1995. Nell’ultimo quinquennio gli effetti della recessione sono stati devastanti. La crescita reale è stata negativa in tre anni (e solo moderatamente positiva in altri due). La caduta dei livelli di attività ha determinato un aumento del disavanzo annuale, in Italia come in altri paesi, di circa 3 punti [Fig.3]. Le manovre restrittive del 2012, anche se hanno consentito la diminuzione dell’indebitamento di 1 solo punto, hanno contribuito in buona misura all’appesantimento dell’economia reale; il debito pubblico, anche per l’aumento dei tassi d’interesse indotto dalle turbolenze dei mercati finanziari, ha ripreso a salire, superando i livelli dei primi anni ’90. 11 Fig.3: Saldi di Bilancio 2007‐2010‐2011 (% Pil) Fonte: Dati Eurostat (OECD per gli Stati Uniti) Richiamate le modalità con cui si è evoluta la finanza pubblica del nostro paese nell’ultimo trentennio, ci dobbiamo chiedere se nella struttura che si è venuta configurando possiamo individuare elementi che ci permettono di spiegare, sotto questo aspetto e sia pure parzialmente, le cause del declino relativo del nostro paese. Ovviamente, un tentativo d’interpretazione richiede che ci si confronti con quanto è avvenuto nei paesi a noi più vicini per caratteristiche economiche e sociali. Il primo termine di confronto è costituito dalla spesa pubblica complessiva nei principali paesi europei. Al di là di differenze specifiche, possiamo osservare una tendenziale uniformità nei diversi paesi: le differenze si spiegano da un lato per la maggiore dimensione della spesa sociale nei pesi nordici e in Francia e per la presenza nei paesi anglosassoni di componenti private della spesa sociale che non rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione. Si deve anche aggiungere che in Germania le spese per pensioni sono in buona misura contabilizzate al netto delle imposte dirette ad esse afferenti, cosa che non si verifica nel nostro paese. Le caratteristiche di fondo delle strutture di finanza pubblica sono confermate dai livelli della spesa al netto degli interessi (in Italia superiore di 2 punti a quella dei maggiori paesi europei). 12 Fig.4: Spesa Complessiva 2007‐2010 (% Pil) Fonte: OECD La struttura del gettito tributario, considerata nelle sue componenti, indica per il nostro paese un peso delle imposte dirette relativamente elevata in Italia [Tab.5]. Sempre in questo contesto può essere ricordato che il cuneo fiscale (per lavoratori singoli con reddito pari al salario medio) era il 31% in Italia, il 28 in Francia e il 40% in Germania, con salari espressi in dollari e corretti per le parità di potere di acquisto che andavano dai 36mila dell’Italia, ai 41mila della Francia e ai 55mila della Germania. Tab.5: Pressione Fiscale 2011 (% PIL) Fonte: OECD 13 Un termine di paragone molto importante è infine costituito dalla spesa sociale, nella quale rientrano sia le erogazioni dirette delle pubbliche amministrazioni, sia le componenti private di fatto associate sia ad oneri per le imprese sia a rilevanti agevolazioni fiscali, tipicamente non evidenziate nei conti pubblici. Qui si può osservare che il livello della spesa sociale in Italia, per il 2009, è sensibilmente inferiore a quello degli altri paesi, correggendo i dati pro capite per le parità di poteri di acquisto [Fig.5]. Fig.5: La Spesa Sociale: un Confronto Internazionale (1) Spesa Sociale Lorda in PPP Pro Capite, 2010 Fonte: Eurostat: Nei dati italiani è incluso il TFR (circa 1,7% del Pil) Ulteriori elementi di attenzione merita la composizione della spesa per le grandi categorie funzionali. Se si depura il dato della funzione vecchiaia dal TFR, (che non ha in quanto tale funzione previdenziale ma è salario differito) e pur non tenendo conto della maggiore incidenza dell’imposizione diretta nelle nostre erogazioni pensionistiche, la nostra spesa è allineata a quella degli altri paesi. Di fatto, a ulteriore rafforzamento della precedente osservazione, le nostre statistiche, poi riprese dalle organizzazioni internazionali, inseriscono nella funzione vecchiaia spese, quali in particolare le pensioni di anzianità o le integrazioni al minimo, che in altri paesi sono diversamente classificate, come disoccupazione in Germania o invalidità in Svezia o sostegno alle spese per l’abitazione nel Regno Unito [Tab.6 (in parentesi il dato al netto del TFR)]. 14 Tab.6: La Composizione della Spesa Sociale: 2009 (% Pil) Vecchiaia 14,4 (12,7)

Regno Unito 12,0 Superstiti 2,6 0,2 2,0 2,2 0,6 Invalidità 1,7 3,0 1,9 2,4 4,5 Totale 18,7 (16,0)

15,2 16,3 14,6 17,8 Disoccupazione 0,5 0,7 2,2 2,1 1,8 Totale 19,2 (16,5)

15,9 18,5 16,7 19,6 Casa 0,1 1,4 0,8 0,6 0,5 Totale 19,3 (16,6)

17,3 19,3 17,3 20,1 Italia Francia Germania Svezia 12,4 10,0 12,7 Fonte: MEF, Le Tendenze di Medio e Lungo Periodo del Sistema Pensionistico e Socio‐Sanitario. Aggiornamento 2011 L’elemento che caratterizza, in senso negativo, il nostro paese è tuttavia costituito dal livello del debito pubblico in termini di prodotto interno; su questo indice sembra soffermarsi l’attenzione delle istituzioni internazionali e degli operatori finanziari. I termini del problema sono sintetizzati nella Tab.7, sulla base di dati elaborati dal Fondo Monetario. Il debito lordo dell’Italia in termini di Pil nel 2012 era pari a 126, contro 107 degli Stati Uniti, 90 della Francia e 83 della Germania. Se corretto per le attività finanziarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni il debito italiano scende a 103; si deve comunque tener presente che il debito italiano è in termini assoluti, la grandezza che esprime la pressione sui mercati finanziari, molto vicino a quello tedesco e a quello francese [Tab.7]. 15 Tab.7: Saldi Finanziari dei Maggiori Paesi (2011, % Pil) ITALIA

FRANCIA

GERMANIA

UK

USA

Debito

pubblico lordo

126

90

83

89

107

Debito pubblico netto

103

84

58

84

84

Saldo primario

2,6

‐2,2

1,4

‐5,6

‐6,5

Debito lordo 51

famiglie

67

64

99

86

Debito pubblico detenuto all’estero

58

51

28

32

46

Fonte: Mauro et al. (2013) Nella valutazione delle problematiche di lungo periodo del debito o della sua sostenibilità altri indicatori debbono essere presi in considerazione. L’Italia è l’unico paese insieme alla Germania con un saldo primario positivo; l’indebitamento lordo delle famiglie italiane è relativamente contenuto, di nuovo in una posizione simile a quello della Germania; il debito pubblico detenuto è pari secondo i dati del Fondo al 46% del prodotto interno un livello analogo a quello degli altri paesi. Sulla base dei dati qui presentati, due interrogativi emergono: quando si è formata l’anomalia italiana dell’elevato livello del debito pubblico?; quali sono le modalità con cui potrà essere corretta? Come abbiamo già osservato, la crescita abnorme del debito pubblico è avvenuta negli anni ’80. Nel primo quinquennio la crescita è stata determinata da scelte non appropriate di politica economica, tradottesi in un elevato livello del disavanzo primario; nel secondo quinquennio la forte differenza dei tassi d’interesse del debito pubblico rispetto al tasso di crescita dell’economia è stata determinante. L’incremento di oltre 40 punti del debito pubblico nel decennio 1985‐1985 è stato infatti in larga misura causato da una politica monetaria tendente a far affluire capitali bancari dall’estero, associato agli effetti che la liberalizzazione dei movimenti di capitale ebbe sulla propensione dei residenti italiani ad accumulare attività sull’estero. La crisi valutaria del 1992 ebbe, in altri termini, essenzialmente origini finanziarie e speculative, prima nel Regno Unito e poi in Italia; si tentò di porvi rimedio con politiche fiscali restrittive e con profonde modifiche del funzionamento del mercato del lavoro. Al di là dei risultati positivi che si ottennero sugli equilibri valutari, si posero per questa via le basi, a partire da quegli anni, per un ridimensionamento delle possibilità di crescita dell’economia italiana. Quanto detto ci porta a considerare le modalità con cui può essere controllata la dinamica del rapporto debito prodotto. Posto che la dinamica di questo rapporto dipende da tre fattori (saldo primario, costo del debito pubblico e tasso di crescita del sistema), un’azione fondata esclusivamente su interventi restrittivi di politica fiscale non può che portare a risultati modesti per gli effetti recessivi che la diminuzione delle spese o l’aumento delle entrate, se non sono compensati da interventi su altre componenti della domanda aggregata, necessariamente comportano. L’esperienza degli anni successivi alla crisi del 1992, in un contesto di buon andamento dell’economia mondiale, o quelli più recenti, in un quadro questa volta di 16 profonda depressione, permettono d’individuare un’altra causa del rallentamento relativo dell’economia italiana riconducibile all’adozione di politiche fiscali tendenzialmente restrittive. I presupposti culturali Le azioni di politica economica di un paese, anche se indirizzate a specifici settori, possono e devono essere inserite in un quadro complessivo che dia ragione delle scelte fondamentali. In questo senso la storia economica dell’Italia si segnala per una continuità d’impostazione che parte dal periodo giolittiano e si esaurisce, nei suoi connotati migliori, con gli anni ’70. Promozione dello sviluppo industriale del paese fondato anche sulle grandi imprese, perseguimento di un ragionevole grado di coesione sociale, sviluppo di istituti regolatori del mercato del lavoro, attenzione ai problemi di riequilibrio territoriale, sviluppo di forme di protezionismo finanziario a tutela degli equilibri finanziari e valutari costituiscono gli elementi ispiratori di una politica economica che ha guidato la crescita dell’economia italiana fino al raggiungimento di un livello di reddito paragonabile a quello dei maggiori paesi europei, sia pure fra notevoli incertezze applicative e in un quadro politico più volte caratterizzato da eventi sconvolgenti. Il modello, per cause sia esterne (il crollo del sistema di Bretton Woods), sia interne (l’indebolimento degli equilibri sociali sia sul fronte delle lotte sindacali, sia su quello degli equilibri finanziari esterni, sia per l’impoverimento della capacità propulsiva delle grandi imprese) si è deteriorato a partire dai primi anni ‘70 aprendo una fase di grande incertezza politica e sociale e spesso di errori di politica economica: le ripetute svalutazioni, la forte inflazione, in un quadro peraltro, come già accennato, di buona crescita e di mantenimento degli equilibri distributivi, sono gli elementi che definiscono questa fase della nostra storia economica: in questa periodo manca comunque un riferimento concettuale sufficientemente definito. La ridefinizione di un quadro concettuale strutturato riemerge, a nostro giudizio, dopo la crisi finanziaria del 1992 e la successiva adozione dell’euro. Per la prima volta, almeno nella storia dell’Italia unita, si affermano principi d’ispirazione fortemente liberistica. Riprendendo i temi cardine del cosiddetto Washington Consensus, a partire da quell’anno le scelte politiche si segnalano per un’estesa politica di privatizzazione, per la spinta alla liberalizzazione o la precarizzazione dei rapporti di lavoro, per il perseguimento dell’equilibrio del bilancio pubblico, al di fuori di ogni più generale valutazione degli effetti delle politiche restrittive, per l’accettazione del principio della piena libertà di movimento dei capitali. I risultati al di là degli effetti di breve periodo, se giudicati dagli indicatori macroeconomici cui abbiamo fatto riferimento, non sembrano essere stati particolarmente positivi. Si può sempre affermare di fronte a queste evidenze che le politiche adottate non sono state sufficientemente liberiste, e che risultati positivi nel lungo periodo potranno essere ottenuti solo con ulteriori dosi di liberismo; in alternativa si potrebbe ritenere che i principi liberistici in quanto tali non sono corretti o piuttosto non sono applicabili a tutte le realtà, senza le necessarie mediazioni e interpretazioni, come insegna l’esperienza di molti paesi caratterizzati in questi anni da profondi fenomeni d’instabilità e di crescenti disuguaglianze. Si potrebbe in alternativa sostenere che i danni delle impostazioni liberistiche, quali sono emersi nella crisi in corso, sono stati attenuati là dove si è voluto o potuto attenuare gli insufficienti meccanismi di autoregolamentazione dei mercati. 17 Conclusioni Nella nostra analisi non abbiamo individuato una specifica causa del declino relativo dell’economia italiana negli ultimi tre decenni. Abbiamo invece evidenziato un certo numero di concause che nel loro interagire hanno portato ad un esito deludente in termini di sviluppo. Riprendendo i temi essenziali, il nostro apparato produttivo sembra essersi indebolito sul piano strutturale, se facciamo riferimento alla limitata presenza di imprese importanti nei settori che determinano la vitalità di un sistema economico. Anche se gli effetti di questa ricomposizione sono stati attenuati dal rilievo assunto in altri settori, è certo che dal punto di vista dell’accumulazione e dell’utilizzo del capitale umano le conseguenze cominciano a manifestarsi in maniera evidente. Si aggiunga che la stessa politica di privatizzazione non ha portato alla sostituzione della classe imprenditoriale pubblica con imprenditori privati innovatori, ma piuttosto al depauperamento dell’economia italiana nel suo complesso. Il secondo elemento emerso riguarda la tendenza alla concentrazione nella distribuzione del reddito che, al di là di oscillazioni o di rallentamenti in certi anni, sembra essere stata una caratteristica di tutto il periodo. In questa evoluzione hanno giocato fattori istituzionali. In particolare, i nuovi assetti delle relazioni industriali a partire dal 1992 hanno oggettivamente portato ad un indebolimento del potere contrattuale delle rappresentanze dei lavoratori con effetti rilevanti sulla distribuzione primaria del reddito e sulle stesse modalità d’impiego della forza lavoro: oggi, come abbiamo osservato, per l’abnorme presenza di lavoratori autonomi la composizione della forza lavoro nel nostro paese è del tutto peculiare. Nello stesso senso ha giocato un sistema tributario che, uniformandosi alle tendenze riscontrabili in tutti i pesi sviluppati, ha di fatto concentrato il prelievo sui fattori immobili, tipicamente il lavoro, e ha invece protetto, in un contesto mondiale caratterizzato dalla libertà di movimento dei capitali, i redditi di capitale. Al di là di ogni considerazione di tipo equitativo, gli effetti sulla dinamica della domanda aggregata non possono che comportare un rallentamento dei processi di crescita. Il terzo fattore importante nella nostra ricostruzione riguarda i vincoli che la libertà di movimento dei capitali, sia ufficiale, sia clandestina, ha imposto alle scelte di politica economica del nostro paese. Non sappiamo se l’esportazione di capitali nelle dimensioni assunte in Italia trovi riscontro in altri paesi; sulla base delle nostre conoscenze non sembra che abbia prodotto gli stessi esiti. Al di là dei dati riguardanti la consistenza stimata delle attività sull’estero dei residenti italiani, deve essere infatti sottolineato che gli interventi restrittivi del 1992, quando ormai l’economia italiana sembrava essere indirizzata verso un sentiero di stabilizzazione, furono originati da fattori speculativi. Le stesse difficoltà di ordine finanziario dell’ultimo triennio non sembrano trovare giustificazione, né nel livello del disavanzo pubblico del periodo precedente il 2008, né nei saldi dei conti con l’estero. La stessa accumulazione di debito pubblico nella forma esasperata che ha caratterizzato la fine degli anni ’80 sembra essere stato il frutto di una politica monetaria tendente ad attrarre capitali a breve dall’estero con alti tassi, a compensazione in buona misura di uscite di capitali privati. E’ ovvio osservare che manovre restrittive di politica fiscale, quando la dinamica dei consumi interni è fortemente vincolata dalla distribuzione del reddito nazionale o le esportazioni non possono essere sostenute, se non marginalmente, dalla crescita dell’economia mondiale, 18 non può che produrre forti contrazioni nei livelli di attività e di occupazione. Questi effetti minacciano di essere ulteriormente esasperati nei paesi in cui le politiche economiche nazionali sono condizionate da scelte che sembrano trovare un antecedente solo nelle politiche dell’amministrazione Hoover nella crisi degli anni ’30, come è accaduto in Europa negli ultimi anni. Nella nostra analisi non sembrano peraltro emergere anomalie evidenti nei grandi aggregati che caratterizzano le entrate e le spese pubbliche. Abbiamo certamente oneri per interessi più elevati degli altri paesi per il più alto livello relativo del nostro debito pubblico, differenza destinata a crescere in futuro, temiamo, per gli effetti asimmetrici che la crisi del debito sovrano ha prodotto all’interno dell’Unione europea: al riguardo si deve sottolineare che la storia insegna, anche quella italiana, che il rientro da un abnorme livello di debito pubblico può avvenire solo in un contesto di crescita e di condizioni finanziare non destabilizzate. La ricerca del riequilibrio con interventi esclusivamente indirizzati a entrate e spese pubbliche porta ad effetti sistematicamente perversi. Se i fatti rilevanti sono quelli indicati, possiamo tentare di sintetizzare le visioni di politica economica che oggi sembrano emergere nel tentativo di ricreare le condizioni per la ripresa di un accettabile processo di crescita. Da un lato, si può riconoscere una posizione liberista che sul piano interno richiede un approfondimento delle politiche implicite nel Washington Consensus: ulteriore liberalizzazione del mercato del lavoro, sperando di trovare con la compressione dei salari incrementi nella nostra presenza sui mercati mondiali; mantenimento degli equilibri di bilancio pubblico, prescindendo dalla situazione macroeconomica, associata a riduzioni simultanee di entrate e spese pubbliche (le manovre dovrebbero essere naturalmente indirizzate al welfare state, ignorando gli effetti che sia sul piano distributivo sia su quello dell’efficienza ha lo spostamento di certe attività nel settore privato); altre liberalizzazioni e privatizzazioni, anche nei campi in cui l’esperienza dimostra che modelli concorrenziali non sembrano produrre risultati favorevoli anche in un contesto di regolamentazione e trascurando i pericoli della perdita di controllo nazionale di settori strategici dell’economia. Si aggiunge poi in questo quadro un’accettazione della costruzione europea quale si è venuta configurando in questi anni, in cui i problemi di coesione sociale sono di fatto ignorati e i meccanismi di regolazioni dei rapporti interstatuali sono essenzialmente affidati al sistema finanziario privato e ai vincoli quantitativi imposti alle scelte nazionali di politica fiscale. In opposizione all’impostazione liberista, la visione alternativa recupera i cardini fondamentali di quella che è stata la buona politica economica della storia italiana, declinandola nel nuovo contesto europeo anche attraverso la costruzione di un’Europa effettivamente federale. Si afferma l’importanza di un adeguato grado di coesione sociale, da realizzare individuando e potenziando gli istituti e le modalità di fornitura dei servizi fondamentali che sono meglio capaci di garantirla, evitando perverse forme di dumping sociale. Si ritiene essenziale che sia garantita la crescita diffusa dei sistemi produttivi evitando le manifestazioni di neomercantilismo che hanno caratterizzato la politica di alcuni paesi nel periodo 2010‐

201. Deve essere riconosciuto che eccessive disuguaglianze nella distribuzione del reddito e della ricchezza sono alla lunga incompatibili con la crescita economica di lungo periodo. Deve essere accettato il fatto che i mercati finanziari, se non adeguatamente controllati, possono diventare fattori di instabilità e non meccanismi di corretta allocazione delle risorse, come deve essere recepito che i saldi del bilancio pubblico non dipendono solo da scelte discrezionali, ma sono essenzialmente il riflesso dell’andamento 19 dell’economia. In questo quadro, che implica il passaggio dalla fase hooveriana delle politiche procicliche a quella rooseveltiana del New Deal, le politiche economiche nazionali potrebbero riprendere vigore, anche se inserite in un contesto sovranazionale. Riferimenti Bibliografici

Artoni, R.- S. Biancini (2004): Il debito pubblico dall’Unità ad oggi, in P. Ciocca e G. Toniolo (a cura di), Storia

economica d’Italia, 3. Industrie, mercati, istituzioni, 2. I vincoli e le opportunità, Banca Intesa – Laterza.

Banca d’Italia (vari anni): Relazione Annuale. Banca d’Italia, (2008): Bilancia dei pagamenti, Ricostruzione storica e

revisione per gli anni 1970-1996 del conto corrente e del conto capitale della bilancia dei pagamenti italiana, in

«Supplementi al Bollettino Statistico», Anno XVII, Numero Speciale – Settembre 2008.

Berta, G (2003): La qualità dell’impresa, in P.Ciocca-G.Toniolo (a cura di), Storia economica d’Italia, 3. Industrie,

mercati, istituzioni, 1. Le strutture dell’economia, Banca Intesa – Laterza.

Berta, G. (2011): Il mondo dell’impresa, Relazione tenuta al Convegno Istituto Gramsci – Fondazione Einaudi,

Roma, Palazzo Marini, 11 marzo 2011 Brandolini, A. e Bugamelli, M. (a cura di) (2009): Rapporto sulle tendenze nel

sistema produttivo italiano, in Banca d’Italia, «Questioni di Economia e Finanza», n. 45.

Ciocca, P (2004): “L’economia italiana: un problema di crescita”, in Rivista Italiana degli Economisti, volume IX,

numero 1, supplemento.

De Cecco, M. (2004): L’Italia grande potenza:la realtà del mito, in P.Ciocca e G.Toniolo (a cura di), Storia

economica d’Italia, 3. Industrie, mercati, istituzioni, 2. I vincoli e le opportunità, Banca Intesa – Laterza.

EUROSTAT

International Monetary Fund (2012), Global financial Stability Report – Restoring confidence and Progressing in

Reforms, October 2012

Mauro, P., Romeu, R., Binder, A., Zaman, A. (2013): A Modern History of Fiscal Prudence and Profligacy, , IMF

Working Paper No. 13/5, International Monetary Fund, Washington DC.

OECD (2012): Statistics Database, stats.oecd.org

Onida, F. (2004): Se il piccolo non cresce, Bologna.

Roccas, M. (2004): Le esportazioni nell’economia italiana, in P. Ciocca e G. Toniolo (a cura di), Storia economica

d’Italia, 3. Industrie, mercati, istituzioni, 2. I vincoli e le opportunità, Banca Intesa – Laterza.

Rodrick D. (2006), Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?, A review of the World Bank’s

Economic Growth in the 1990’s: Learning from a Decade of Reform, in Journal of Economic Literature.

Rossi, S. (2008): La politica economica italiana 1968-2007, Laterza, Bari 2008

20 Rossi, S. (2010): Aspetti della politica economica italiana dalla crisi del 1992-93 a quella del 2008-09, in Giornata di

studio in onore di Guido M. Rey, L’economia italiana: modelli, misurazioni e nodi strutturali.

Torrini, R.: L’andamento delle quote distributive in Italia, in «Politica Economica», XXVI (2), agosto 2010, 21 22 23