LA QUESTIONE ROMANA

Il Compimento dell'Unita' Nazionale e il Rapporto con la Chiesa Cattolica.

Fra i problemi nuovi posti dall'unificazione nazionale, il giovane

Regno d'Italia si trovava ad affrontare quelle "questioni

risorgimentali" che non avevano trovato soluzione nel pur

straordinario biennio 1859-1861.

Primeggiava su tutte quella del compimento dell'unita' territoriale

della nazione con l'acquisto di Roma e di Venezia.

Roma, in particolare, era stata proclamata capitale del regno

d'Italia nella seduta del Parlamento del 27 marzo 1861. In un

vibrante discorso Cavour aveva ricordato le profonde ragioni

storiche che motivavano quella decisione; si era, inoltre, mostrato

fiducioso che, con la restituzione di Roma all'Italia e la definitiva

scomparsa del potere temporale della Chiesa, l'autorità' dei

pontefici e l'autonomia del loro magistero spirituale non avrebbero

subito alcuna diminuzione. Ne sarebbe anzi derivato ai papi

maggior prestigio morale.

A Roma capitale guardavano con ansia non solo le grandi figure

della democrazia italiana, sensibili al richiamo dell'antica tradizione

repubblicana romana, ma anche esponenti della cultura liberale,

come il piemontese Quintino Sella: per lui la "terza Roma" dopo

quella dei Cesari e dei papi, avrebbe dovuto diventare la capitale

della nuova età' della scienza e del progresso.

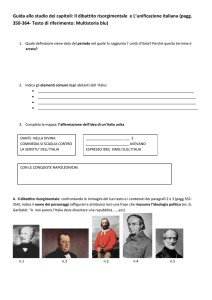

Con la precoce scomparsa di Cavour, morto cinquantunenne il 6

Giugno 1861, venne meno lo statista in grado di procedere con

duttilità e intelligenza nello scioglimento di quella che allora cominciò

a chiamarsi "questione romana".

Essa non si limitava al solo problema dell'annessione territoriale di

Roma, ma chiamava in causa il complesso tema delle relazioni tra

Chiesa cattolica e Stato italiano già gravemente compromesse

dalla rilevante riduzione del dominio pontificio che aveva

accompagnato la formazione del nuovo regno.

Il successore di Cavour, il toscano Bettino Ricasoli, non seppe

condurre con abilità quelle trattative diplomatiche con il Vaticano

che, in forme caute e indirette, erano state avviate dallo statista

piemontese già all'indomani della proclamazione dell'unità. Ricasoli

era sinceramente convinto -venendo da un'educazione di particolare

rigore morale- che, se la Chiesa si fosse liberata anche degli ultimi

segni del potere temporale, avrebbe potuto avviare un'opera di

profondo rinnovamento interiore, adeguandosi alle attese della

religiosità moderna.

Questa convinzione si traduceva, però, in un ostacolo a tentativi di

conciliazione che avevano come interlocutore un pontefice, Pio IX,

convinto della necessità del dominio temporale quale garanzia di

libero esercizio dell'azione spirituale e sospettoso verso ogni

esperimento di riforma del Cattolicesimo.

Abbandonato da Vittorio Emanuele II, sempre oscillante in materie

religiosa, Ricasoli si dimise dalla presidenza del Consiglio (1862)

lasciando il posto a Urbano Rattazzi, l'antico leader della Sinistra

piemontese.

A lui andava la fiducia del sovrano, il quale sembrava convinto di

poter ripetere, utilizzando abilmente l'alleanza con i democratici, il

successo ottenuto da Cavour con l'impresa garibaldina.

La situazione internazionale si presentava, tuttavia,

profondamente mutata rispetto a due anni prima.

Né l'Inghilterra, né l'Austria, né, soprattutto, la Francia,

intendevano assistere senza reagire alla fine del dominio pontificio.

Del resto, Rattazzi non possedeva certo quella sapienza diplomatica

che Cavour aveva così brillantemente utilizzato per uscir vittorioso

nella difficile crisi politica apertasi con l'impresa dei Mille. Egli

agevolò copertamente le iniziative del partito garibaldino, tendenti

all'arruolamento di volontari per marciare su Roma e su Venezia, ma

già nel maggio 1862, di fronte all'ipotesi di una probabile guerra con

l'Austria, fu costretto a far disperdere, a Sarnico, le truppe di

volontari pronti a varcare il confine del Trentino.

Lo stesso comportamento equivoco si rivelò, in maniera assai più

clamorosa, due dopo quando Garibaldi tornò in Sicilia per farne il

punto di partenza di un'iniziativa contro lo Stato pontificio.

Per rassicurare Napoleone III, che minacciava l'invio di truppe a

difesa del papa, Rattazzi proclamò lo stato d'assedio nell'isola e, in

seguito, mandò l'esercito a fermare Garibaldi che intanto era

sbarcato in Calabria con i suoi volontari.

Il 29 agosto 1862 forze dell' esercito regolare aprirono in

Aspromonte il fuoco contro i garibaldini. Garibaldi, ferito, fu

imprigionato per alcuni mesi nella fortezza di Varignano presso La

Spezia. L'episodio di Aspromonte destò enorme impressione

nell'opinione pubblica italiana.

Esso riportava alla luce quel contrasto tra iniziativa popolare e

iniziativa regia, tra democrazia e moderatismo, nella formazione

dell'unità nazionale, che la conclusione dell'impresa garibaldina del

1860 aveva occultato ma non certo superato. La crisi di

Aspromonte provava, da un lato, come trovassero espressione nelle

iniziative del movimento democratico sentimenti ben presenti nella

collettività nazionale e come se fosse autenticamente popolare la

spinta verso Roma e verso Venezia.

Dall'altro lato essa confermava quanto questa spinta potesse

realizzarsi solo con un'adeguata copertura politico-diplomatica.

Caduto Rattazzi, vittima dell'ambiguità della propria condotta, si

giunse così, a opera del nuovo presidente del Consiglio, il moderato

bolognese Marco Minghetti, alla firma (15 settembre 1864) della

cosiddetta "Convenzione di settembre" con Napoleone III.

In virtù di questo accordo la Francia ritirava le truppe poste a difesa

dell'integrità dello Stato pontificio, e di questa integrità si faceva ora

garante il Regno d'Italia che, quasi a simboleggiare una definitiva

rinuncia a Roma, si impegnava a trasferire la propria capitale da

Torino a Firenze.

La notizia della Convenzione determinò gravi tumulti nella città

sabauda, la separazione dalla maggioranza di un gruppo di deputati

piemontesi - chiamato "la Permanente" - intransigenti difensori delle

prerogative dell'antico regno sabaudo, e infine le dimissioni dello

stesso Minghetti, sostituito dal generale piemontese Alfonso

Lamarmora. Il governo italiano , in realtà, vedeva nella Convenzione

solo un espediente diplomatico. Con esso, senza pregiudicare le

aspirazioni su Roma, si otteneva l'importante risultato di eliminare

dalla penisola ogni presenza militare francese.

Nonostante il nuovo passo fatto verso il completamento dell'unità

nazionale nella terza guerra d'indipendenza, ripresero, così, forza le

correnti democratiche. Esse rimproveravano alla diplomazia regia ora come all'epoca della prima e della seconda guerra

d'indipendenza- di non riuscire a perseguire fino in fondo l'obiettivo

dell'unità nazionale.

Tornato al potere Rattazzi nell'aprile 1867, si intensificò

l'organizzazione del volontariato garibaldino per una nuova

spedizione verso Roma. La condotta nuovamente ondeggiante di

Rattazzi, intimorito dalle proteste di Napoleone III, portò a un nuovo

arresto di Garibaldi nel settembre 1867.

Non si fermò, tuttavia, l'organizzazione dell'impresa. I volontari

entrarono ai primi di ottobre nello Stato pontificio, raggiunti da

Garibaldi, che era fuggito da Caprera.

Contro di essi, però, Napoleone III aveva provveduto a inviare un

corpo di spedizione militare comandato dal generale Oudinot ed

equipaggiato da moderni fucili -gli chassepots- a retrocarica e

rigatura a spirale.

Dopo un primo successo dei garibaldini a Monterotondo, falliva

l'insurrezione di Roma, dove i volontari che erano riusciti a entrare in

città venivano sconfitti dai pontifici a Villa Glori. Il 3 novembre 1867

anche gli uomini di Garibaldi erano definitivamente battuti a

Mentana dalle bene armate truppe francesi.

Ancora una volta Rattazzi non aveva saputo assicurare all'iniziativa

quella copertura politico-diplomatica che, grazie a Cavour, aveva

grandemente favorito l'impresa del 1860.

L'insuccesso del moto popolare a Roma, al quale i garibaldini

avevano attribuito importanza decisiva per la riuscita del loro

disegno, denunciava, d'altro canto, i limiti organizzativi dei

democratici.

Il pendolo sempre oscillante nella storia del Risorgimento tra

iniziativa popolare e iniziativa diplomatica tornava, così, a volgersi

verso quest'ultima. Le difficoltà dell'Impero napoleonico e le sempre

più manifeste ambizioni della Prussia lasciavano, infatti, intravedere

prossimo un nuovo sconvolgimento dell'orizzonte internazionale.

La sconfitta di Napoleone III a Sedan e la proclamazione in Francia

della repubblica offrirono al governo italiano, guidato ora dal

piemontese Giovanni Lanza, l'occasione per assumere un' iniziativa

autonoma. Il 20 settembre 1870 un corpo di bersaglieri al comando

del generale Raffaele Cadorna entrava a Roma attraverso una

breccia aperta nelle mura della città all'altezza di porta Pia.

Pio IX, dopo una resistenza poco più che formale, si ritirava nei

palazzi vaticani. Con un successivo plebiscito del 2 ottobre veniva

proclamata l'annessione della città e del restante territorio

pontificio all'Italia. La "legge delle guarentigie" (delle garanzie) del

13 maggio 1871, regolò i rapporti con la Santa Sede.

ANCORA SULLA "QUESTIONE ROMANA"

Alla questione sociale, costituita dalla rivolta meridionale, si affiancava, senza

tuttavia intrecciarsi, la questione del completamento dell'unità, a cominciare dalla

questione romana, resa incandescente dalla decisione del primo Parlamento

italiano di dichiarare, nella seduta del 27 marzo 1861, Roma capitale d'Italia mentre

ancora la città era saldamente in mano al papa, garantito dall'appoggio delle

principale potenze europee.

A favore di una sua rapida conquista si erano mobilitati in particolare il Partito

d'azione e più in generale i democratici. Dopo che i moderati erano riusciti a

dirigere e controllare pienamente il processo di unificazione, per la corrente

democratica risorgimentale la questione romana era rimasta praticamente l'unico

cavallo di battaglia, l'unico tema qualificante per conservare e recuperare

un'identità e una presenza politica significativa. In effetti essa si prestava

particolarmente allo scopo: in primo luogo la rilevanza internazionale della

questione romana la poneva al centro di difficili equilibri della complessa rete di

alleanze tessuta dai moderati nel contesto europeo. Far precipitare la situazione

accelerando e forzando il processo di unificazione -ponendo, cioè la questione in

termini rivoluzionari- avrebbe significato mettere in gravissima difficoltà la destra,

farne emergere le contraddizioni e porne in crisi l'intera politica estera. Tanto più

che l'ondata di generale simpatia di cui aveva goduto tra le potenze liberali la

rivoluzione italiana era andata rapidamente spegnendosi e l'Italia, costituitasi più

grande del previsto, era ora guardata con generale diffidenza.

In secondo luogo, l'inseparabilità della questione romana dalla più generale

problematica politico-religiosa esasperava la contrapposizione tra l'intransigente

anticlericalismo (e per certi aspetti anticattolicesimo) dei democratici e la logica più

mediatrice e compromissoria di parte della destra. La formula separatista

cavouriana "libera chiesa in libero stato" si basava infatti sull'idea di un

compromesso stabile tra Stato liberale e Chiesa cattolica, fondato sulla rinuncia da

parte della seconda al proprio potere temporale in cambio del dominio spirituale, e

sull'impegno del primo a garantire non solo la piena libertà religiosa ma il "primato

etico-civile del cattolicesimo come base della vita nazionale". In questo senso si

erano orientate le trattative avviate da Cavour con la Santa Sede. E nella stessa

direzione si era mosso Bettino Ricasoli, che il 12 giugno 1861 gli successe alla

giuda del Governo. Cattolico praticante, il barone Ricasoli aveva tentato sia di

convincere Pio IX a una soluzione negoziata, sia di ammorbidire la posizione

francese sulla questione. Ma aveva ricevuto un doppio rifiuto: Pio IX difese il

proprio potere temporale con intransigenza, opponendo un netto "non possumus"

alle ipotesi diplomatiche italiane; Napoleone III protrasse ulteriormente la

permanenza delle truppe francesi nello Stato Pontificio, avvertendo nel contempo

che un'iniziativa italiana su quel territorio sarebbe stata considerata come

un'aggressione diretta. Contestato sia dalla destra, che avrebbe preferito maggiore

cautela, sia dalla sinistra, che caldeggiava una politica estera più aggressiva

minacciando il ricorso all'azione diretta di tipo garibaldino, dopo appena nove mesi

di governo, il 3 marzo del 1862, Ricasoli dovette rassegnare le dimissioni.

Lo sostituì Urbano Rattazzi, più vicino alle posizioni della sinistra e comunque

convinto dell'opportunità di ripetere la mossa cavouriana del 1860 attraverso uno

spregiudicato uso dell'azione extra-governativa garibaldina. Così Garibaldi si diede

ad organizzare gruppi di volontari nel Veneto, incoraggiato dal tacito assenso del

governo italiano che, secondo una tecnica sperimentata, sperava di poter trarre

vantaggio dall'azione dal basso senza compromettersi. Ma il clima internazionale

era cambiato. L'appoggio dell'Inghilterra non era più incondizionato come un

tempo. E l'atteggiamento della Francia, fattasi ben più guardinga nei confronti della

potenza cresciutale ai confini meridionali, rimaneva intransigente. Perciò, quando

Napoleone III dichiarò la sua aperta ostilità a ogni iniziativa, Rattazzi e il re

intervennero sciogliendo con la forza le organizzazioni dei volontari.

Ancora più energicamente il governo intervenne quando Garibaldi, pochi mesi più

tardi, tentò l'avventura dal sud, concentrando i propri volontari in Sicilia e puntando

su Roma, nel tentativo di ripetere la gloriosa impresa di due anni prima, portandola

questa volta al suo estremo compimento (liberazione di Roma: «O Roma o

morte!»). Il governo italiano, pressato dalla Francia, proclamò lo stato di assedio,

ordinando alle truppe regolari di fermare i volontari garibaldini con la forza. Lo

scontro avvenne il 29 agosto sulle pendici dell'Aspromonte, in Calabria, dove

l'esercito italiano, intercettate le colonne in marcia, non esitò ad aprire il fuoco.

Garibaldi fu ferito (come recita il canto popolare dedicato all'episodio: «Garibaldi fu

ferito, fu ferito ad una gamba, Garibaldi che comanda, che comanda i suoi soldà»),

arrestato e rinchiuso nel forte Varignano. Ma il governo Rattazzi non sopravvisse

alla crisi che ne nacque e pochi mesi più tardi, l'8 dicembre 1862, fu costretto a

dimettersi.

Dal fallimento dell'avventura romana erano usciti sconfitti tanto i moderati (i cui

tentennamenti avevano inferto una ferita profonda all'orgoglio nazionale), quanto i

democratici (i cui metodi rivoluzionari si erano rilevati inefficaci). Soprattutto era

risultato impraticabile, nella nuova situazione nazionale, quell'intreccio tra

diplomazia moderata e azione diretta democratica che aveva invece dominato la

fase precedente. Da quel momento in avanti i governi dovettero adottare una tattica

del tutto diversa, fatta di tante trattative diplomatiche e attenta a sfruttare gli spiragli

aperti nel quadro europeo dalle contraddizioni tra le potenze dominanti.

Questa via seguì il ministero presieduto dal moderato bolognese Marco Minghetti,

succeduto nel marzo 1863 al governo di transizione di Luigi Carlo Farini. Convinto

della necessità di una soluzione consensuale della questione romana, Minghetti si

mosse sul piano diplomatico con l'obbiettivo prioritario di rassicurare le grandi

potenze e in particolare la Francia. Il 15 settembre del 1863 questa politica diede

un primo significativo risultato, con la firma di un accordo (la Convenzione di

Settembre) con Napoleone III, in base al quale il governo italiano si impegnava a

difendere i confini dello stato pontificio e a stabilire la propria capitale a Firenze (si

trattava di una implicita rinuncia a Roma capitale), in cambio del ritiro delle truppe

francesi entro due anni. In questo modo ci si garantiva la benevolenza di

Napoleone III (il cui presidio di Roma incominciava a costare eccessivamente) e

contemporaneamente si ponevano i democratici di fronte al fatto compiuto.

Ma l'ondata di impopolarità di tale soluzione travolse il governo. I democratici

denunciarono con forza il carattere di definitiva rinuncia a "Roma capitale" della

Convenzione e il rischio di un "Aspromonte permanente" implicito nell'impegno

italiano a tutelare i confini pontifici. Torino insorse il 21 settembre contro la

decisione di trasferire la capitale; ci fu una sanguinosa repressione che causò 30

morti. Minghetti fu così costretto alle dimissioni (23 settembre 1864) e venne

sostituito alla guida del governo dal generale La Marmora (28 settembre 1864).

Il Vaticano, allarmato dalle possibili conseguenze dell'accordo italo-francese,

accentuò ulteriormente il proprio atteggiamento di intransigente chiusura, ribadendo

duramente la condanna del liberismo e di ogni forma di modernizzazione. Nel

dicembre 1864 fu pubblicata l'enciclica papale Quarta Cura, insieme ad un Sillabo

di errori che comprendeva tutti i principi essenziali del liberismo. Tra le tante

proposizioni enunciate, la settantanovesima asseriva che la libertà di discussione

corrompe le anime e la trentaduesima che il clero ha un diritto naturale ad essere

esentato dal servizio militare. La tolleranza religiosa, la libertà di coscienza e di

stampa, la legislazione eversiva, furono tutte condannate, insieme con il

socialismo, il razionalismo e le associazioni per la diffusione della Bibbia, ed era

recisamente negato che il Papa dovesse o potesse scendere a compromessi "col

progresso, col liberismo, colla moderna civiltà".

Il Sillabo suscitò enorme indignazione, e per quanto la parte meno illiberale del

clero si affrettasse a mettere in dubbio sia il significato di esso che la sua autorità,

la maggior parte della gerarchia ecclesiastica lo accolse come un pronunciato

infallibile (in base al dogma dell'infallibilità del papa in materia di dottrina). In

seguito non mancarono alcuni suoi difensori che affermarono che esso non

impediva ad un cattolico di definirsi liberale in politica. In effetti, dato che le

proposizioni condannate si stavano diffondendo rapidamente, c'era da aspettarsi

che la chiesa cambiasse metro e venisse a patti con il liberismo e la civiltà moderna

in un futuro non troppo lontano. La sua pubblicazione originaria comunque,

apparve come un grave colpo inflitto alle tendenze favorevoli al compromesso e

provocò un'ondata di anticlericalismo.

Francesco Crispi annunciò al Parlamento che la cristianità doveva venir purgata

dai vizi della Chiesa romana o altrimenti perire. Successivi governi conservatori

proposero che i seminari fossero sottoposti a controllo governativo, che i prefetti

potessero, quando necessario, interferire perfino nella celebrazione dei riti religiosi

e che i sacerdoti potessero essere rinviati a giudizio qualora rifiutassero

l'assoluzione a quanti fossero stati scomunicati per motivi politici. La successiva

legge del 1866 soppresse quasi tutti gli ordini e le congregazioni religiose e

confiscò i loro beni. Circa 13.000 enti ecclesiastici erano stati soppressi e in base a

questa nuova legge altri 25.000 seguirono la stessa sorte. A parziale giustificazione

venne fatto osservare che era giusto che una parte dei beni della Chiesa passasse

allo Stato ora che questo intendeva assumersi la responsabilità dell'istruzione e

della pubblica beneficenza. I redditi delle parrocchie vennero lasciati intatti, ma i

capitoli delle chiese cattedrali ed i vescovi furono anch'essi costretti a cedere allo

Stato le loro proprietà ricevendo in cambio il 5% (dopo aver operata la deduzione di

tre decimi per scopi educativi e di pubblica beneficenza). I seminaristi furono tenuti

a compiere il servizio militare ed il nuovo codice civile non diede sanzione legale ai

matrimoni che non fossero stati celebrati secondo il rito civile.