SLEGARE LA MOBILITA’ SOCIALE O COME RI-LEGARE

IMPEGNO PERSONALE E SVILUPPO COLLETTIVO

Prof. Mauro Magatti

La mobilità sociale è tema delicato e complesso, un vero e proprio prisma attraverso il quale è

possibile leggere il rapporto esistente, in un dato contesto storico-sociale, tra individuo e

collettività.

E’ questo il punto di vista che adotterò per avviare i lavori di questo gruppo di discussione. Con

queste breve introduzione, il mio obiettivo è infatti quello di far vedere che la questione della

mobilità sociale oggi in Italia non può essere correttamente posta senza considerare alcuni nodi del

modello di sviluppo che è alla base della situazione nella quale l’Itala oggi si trova.

Perché e come occuparsi di mobilità

Ci sono determinati momenti storici in cui il circolo virtuoso tra impegno personale e

sviluppo collettivo si realizza in modo armonico: quando ciò accade, la crescita economica –

ampliando in modo generalizzato le opportunità – apre l’orizzonte di vita e rende più agevole

l’espressione delle capacità individuali. In tali condizioni, l’impegno personale alimenta lo

sviluppo collettivo, in un circolo virtuoso che accresce il bene comune.

Una situazione del genere è quella nella quale si è trovato il nostro Paese dopo la seconda guerra

mondiale, quando l’Italia ha fatto registrare una crescita sufficientemente robusta da offrire

numerose opportunità ad una’ampia parte della popolazione. Fino agli anni ’70, la mobilità

intergenerazionale (che misura la posizione del figlio rispetto a quella del padre) e quella

intragenerazionale (lo spostamento nel corso di vita di una persona) sono risultate positive. La

situazione era particolarmente favorevole: dietro l’impulso dell’iniziativa e dell’impegno personale,

la crescita economica si è tradotta in nuove opportunità imprenditoriali e professionali. In questo

modo, si è alimentato un circolo virtuoso che, nel mobilitare energie umane diffuse, ha permesso

l’irrobustimento del sistema economico che, a sua volta, ha alimentato progetti e aspirazioni

personali.

La capacità di incanalare la spinta proveniente dai soggetti sociali nel quadro di una cornice di

senso condiviso – “la ricostruzione del Paese” – fu la vera forza di quel periodo: proprio la

(tendenziale) condivisione di valori e obiettivi ha permesso di non disperdere le energie spirituali e

materiali che venivamo mobilitate, orientandole verso il bene comune. In pochi anni, la società e

l’economia italiana si trasformarono profondamente, raggiungendo notevoli successi sul piano

economico, sociale e civile.

Non sempre, però, le cose vanno così bene. In termini generali, si possono ricordare almeno tre

possibili complicazioni.

In primo luogo, la crescita economica è certamente sostenuta dalla mobilità, ma non ne è

semplicemente la conseguenza. Se è vero che il blocco delle energie individuali è un fattore di

freno alla crescita, è altresì vero che, da solo, questo fattore non è sufficiente a dare dinamismo

all’economia. Nel quadro di sistemi interdipendenti, la crescita è il risultato di ragioni più

complesse, sia interne sia esterne. Ciò significa che, quando parliamo di mobilità, dobbiamo sempre

tenere presente la cornice storico-economica di riferimento, evitando discorsi astratti che

rischierebbero di avere effetti controproducenti. In particolare, il tema della mobilità risulta ostico

quando si è in presenza di una fase di crisi o addirittura recessiva.

In secondo luogo, anche quando la crescita c’è, occorre tenere presente che la mobilità ha

sempre un legame problematico con l’uguaglianza. Sappiamo, infatti, che esistono società

molto mobili che sono fortemente disuguali. Le ragioni di questo apparente paradosso possono

essere numerose: un alto dinamismo sociale ed economico ci dice che è più facile per i singoli

individui migliorare la propria posizione, ma non chiarisce se l’accesso alle opportunità è

effettivamente aperto a tutti; inoltre, una società mobile può essere molto attrattiva senza però

riuscire ad inserire i nuovi arrivati nei circuiti più dinamici; infine, società altamente mobili

producono sempre una quota elevata di drop out, di persone cioè che rinunciano o non sono in

grado di partecipare alla competizione collettiva. Suscitando un dinamismo personale e collettivo

la mobilità è un fattore positivo; ma ciò non deve far dimenticare i suo (possibili) effetti collaterali

(umani e sociali).

1 In terzo luogo, la mobilità, proprio perché associata con la crescita, non riguarda solo la sfera

economica, ma tocca anche l’apertura complessiva della vita sociale (mobilità fisica, abitativa,

lavorativa). In effetti, nella cultura degli ultimi anni, l“aperto” è stato considerato un elemento

distintivamente positivo della personalità e della società “avanzate” (laddove il “chiuso” è stato

associato all’idea di arretratezza: le società chiuse sono quelle nelle quali i legami particolaristici famigliare, corporativi, locali - prevalgono su quelli universalistici - basati sul riconoscimento

delle qualità individuali). Oggi, le società più avanzate si definiscono “aperte” perché capaci di

mobilità non più solo sociale (l’ascesa o la discesa nella gerarchia sociale), ma anche geografica

e culturale.

La proiezione universalistica delle società aperte (e mobili) rivela una positiva disponibilità

all’altro e alla conoscenza, che mette in discussione i confini chiusi rendendoli porosi. Tuttavia,

tale movimento facilmente suscita una qualche forma di reazione così che l’apertura deve di norma

combattere con la tendenza opposta verso la chiusura. Nell’epoca della globalizzazione, proprio

l’oscillazione tra queste due polarità - da un lato, un’idea di “aperto” che arriva a considerare

problematico qualunque legame sociale e dall’altro il tentativo, più o meno forzoso o surrettizio,

di ristabilire qualche tipo di chiusura nella speranza di potersi difendere dalle invasioni di un

mondo percepito come minaccioso – costituisce una dinamica di fondo con la quale si fa fatica a

fare i conti. L’instabilità di molte società contemporanee deriva proprio dall’aver dimenticato la

necessità di ricercare un qualche equilibrio tra apertura e chiusura.

Tenere a mente queste complicazioni aiuta a evitare di parlare di mobilità sociale senza tener

conto delle concrete condizioni storiche che il Paese sta attraversando. Lungi dall’essere una

questione di ordine strettamente tecnico, discutere di questo tema significa interrogarsi sugli

equilibri che è opportuno costruire tra opportunità e legame,

uguaglianza e disuguaglianza,

apertura e chiusura.

La mobilità all’epoca della crisi

La fase storica nella quale viviamo è molto diversa da quella del dopo guerra.

La riorganizzazione globale cominciata negli anni ’80 e sfociata nella crisi economica e finanziaria

di questi anni è stata profonda, in un quadro di rapporti internazionali in rapida trasformazione.

Sempre più chiaramente, il baricentro della crescita economica si è spostato verso altri continenti:

secondo una recentissima pubblicazione della Banca Mondiale (The Day after Tomorrow. A

Handbook on the future of economic policy in developing countries) già oggi quasi la metà della

crescita economica globale arriva dai “paesi in via di sviluppo” e, entro il 2015, questi ultimi

potrebbero addirittura superare in termini di crescita il mondo sviluppato. Nelle aree più

dinamiche del cosiddetto “Sud del mondo”, nel prossimo quinquennio si prevede una crescita

superiore al 6% annuo, mentre nei paesi ricchi non si andrà oltre il 2%.

Dunque, l’Italia ha davanti anni nei quali difficilmente i tassi di crescita economica saranno

in grado di “dare spazio” alle tante e tutte legittime aspettative individuali. Proprio per

questo, si dovrà fare di tutto per ricominciare a crescere.

E tuttavia, l’impresa non sarà facile, anche perché la limitata capacità di crescita mostrata

dall’Italia (simile alla media europea) negli ultimi anni ha già ridotto le opportunità disponibili e

prodotto un effetto depressivo sulle aspettative/aspirazioni individuali: lo dimostra la forte

incidenza del sentimento della paura che, già da alcuni anni, caratterizza l’opinione pubblica

italiana (così come quella europea).

In una situazione in cui il peso del debito pubblico accumulato è assai gravoso – il che

oggettivamente limita la possibilità di usare la spesa pubblica per sostenere la domanda - le

prospettive non appaiono facili.

Il nodo si ingarbuglia ancora di più se si tiene conto che gli ultimi due decenni lasciano in eredità

– in Italia peggio che altrove – un sensibile aumento delle disuguaglianze e delle povertà. Ad

oggi, il nostro indice di Gini – un indicatore sintetico della disuguaglianza – è il più alto tra i paesi

avanzati, secondo solo a quello degli USA. Su 30 paesi censiti dall’OCSE, l’Italia è al sesto posto

per il livello delle disuguaglianze tra ricchi e poveri (con una crescita del 33% dalla metà degli

2 anni ‘80). In un quadro internazionale che, sotto questo profilo, desta non poche preoccupazioni, la

situazione del nostro Paese appare particolarmente seria: ultima tra i paesi OSCE – con valori più

bassi della media - sia per il reddito mediano che per quello del 10% più povero, l’Italia è prima

per quanto riguarda la quota di reddito detenuta dal 10% più ricco della popolazione. La quota di

popolazione che cade sotto la soglia di povertà rimane sconsolatamente elevata e già prima della

crisi - a fine 2008 – toccava il 14%.

Lo squilibrio sociale è altresì segnato da una sensibile riduzione della quota delle retribuzione

del lavoro sul valore aggiunto – sceso che in 30anni (1976-2006) dal 67% al 53% (calo superiore

alla media OCSE). Secondo l’Organizzazione Internazionale del lavoro, a parità del potere di

acquisto, gli stipendi reali in Italia sono diminuiti del 16% tra il 1988 e il 2006.

Tutto ciò significa che, in questo momento storico, un‘ampia quota della popolazione italiana

fatica a conservare la condizione sociale e il livello di benessere raggiunti nei decenni

precedenti, con aspettative tutt’altro che ottimistiche sul futuro.

In definitiva, non si possono sottovalutare i segnali che spingono a far temere che l’Italia sia

tentata di accontentarsi di consumare la ricchezza accumulata senza più investire sul suo

futuro: scarsa crescita, immobilità sociale e territoriale, alto debito pubblico, blocco demografico,

riduzione della quota di profitti reinvestiti, perdita di produttività, aumento delle disuguaglianze in

assenza di conflitto sociale., chiusure localistiche e corporative sono tutti fattori negativi.

Per questa ragione, è giusto porre la questione della mobilità nel quadro di un discorso di

senso più generale che ha come tema il futuro del Paese. Al di fuori di tale cornice, tenuto conto

della situazione nella quale l’Italia si trova ad operare, il tema della mobilità individuale finirebbe

per risultare un’astrazione.

Al contrario,, proprio una rinnovata capacità di valorizzare le capacità individuali e di gruppo

potrebbe costituire un prezioso bandolo della matassa da cui ripartire. Ma ciò sarà possibile solo

prendendo seriamente atto dei ritardi e delle difficoltà accumulati dal nostro Paese nel fare i conti

con le sfide col tempo che viviamo.

Mobilità e sviluppo

Il problema che il Paese ha davanti è dunque quello di rompere la spirale negativa che combina

rallentamento della crescita economica-aumento delle disuguaglianze-riduzione dell’iniziativa

e delle aspettative individuali. Per far questo, è essenziale riattivare le tante energie soggettive e

sociali che esistono nel Paese, creando condizioni adatte alla loro piena espressione. Ma come fare

se, come abbiamo visto, non è prevedibile per i prossimi anni una crescita economica

sufficientemente forte da riuscire a ricreare quel circolo virtuoso che ha invece caratterizzato il

secondo dopoguerra?

Per cercare di affrontare questo difficile nodo, la mia proposta è quella di riflettere attorno a tre

macro-questioni:

i) quali sono le principali strozzature sociali e istituzionali che impediscono di poter

ristabilire una chiara - o almeno ragionevolmente chiara - corrispondenza tra impegno

individuale, riconoscimento sociale ed economico, contributo al bene comune?

ii) dove intervenire per creare condizioni di giustizia sufficienti per garantire a tutti di

mettere a frutto le proprie capacità e, in questo modo, di sentirsi parte di un destino

comune?

iii) come ri-orientare le energie psichiche diffuse individuando obiettivi di senso e

modalità di valorizzazione dello sforzo individuale in grado di motivare – soprattutto i

giovani - ad investire sul futuro?

Costruire lo spazio pubblico: merito e mobilità

Mettendo in evidenza la capacità di una società di apprezzare e premiare l’impegno e le capacità

individuali (meritocrazia), la mobilità è una dimensione costitutiva di una sfera pubblica ben

funzionante. Per questo, nelle società democratiche, il merito è un criterio importante per

3 l’attribuzione della responsabilità, il riconoscimento delle virtù, la distribuzione dei premi.

Sul piano delle motivazioni, è molto importante che coloro che si impegnano o che hanno più

capacità e competenza vengano riconosciuti e valorizzati, indipendentemente dalla condizione

sociale d’origine.

Sappiamo che raggiungere tale obiettivo è sempre difficile. Esistono, infatti, strategie formali o

informali messe in atto dai singoli individui e, più spesso, da interi gruppi sociali, miranti a

escludere l’accesso di altri a determinati posizioni o vantaggi. Tali chiusure sono ricorrenti e

risorgenti. Solo un monitoraggio attento può contrastarle.

Da questo punto di vista, è utile tenere presente alcune considerazioni relative al caso italiano.

Se consideriamo un periodo storico sufficientemente lungo, si può osservare che nella seconda metà

del XX secolo l’Itala ha conosciuto una consistente riduzione delle disuguaglianze intercorrenti

tra i discendenti delle diverse classi sociali nelle chance di ottenere lauree e diplomi: i vantaggi

competitivi delle classi più alte nel raggiungimento di questi due titoli di studio si sono col tempo

ridotte. E qualcosa di simile si può dire anche per le posizioni sociali: al 2005, oltre 70 italiani su

cento nati tra il 1900 e il 1987 avevano raggiunto, nel corso della loro vita, una classe diversa da

quella a cui appartenevano i loro genitori. Da questo punto di vista, l’Italia si rivela una società

che, nei decenni passati, ha saputo offrire molte opportunità ai suoi cittadini,

indipendentemente dalla classe di origine. Ma il punto da osservare è che questo dinamismo

sociale è stato determinato più da spostamenti verso l’alto dell’intera struttura sociale e

occupazionale dovuti alla crescita economica e culturale che non dalla applicazione di criteri

meritocratici e da un adeguato riconoscimento delle qualità individuali. Ciò è dimostrato dal

fatto che la probabilità di acquisire un titolo di studio superiore o di accedere a posizioni sociali più

elevate rimane influenzata dalla appartenenza di classe. Insomma, la mobilità che si registra in Italia

è per lo più dovuta alla crescita che non al buon funzionamento dei meccanismi di selezione e

valorizzazione delle qualità personali.

Per migliorare questo risultato occorre concentrarsi su due infrastrutture istituzionali che, per il

tema in esame, sono cruciali.

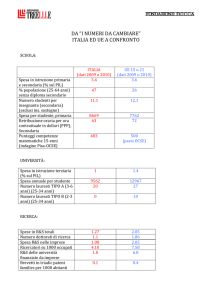

La prima è la scuola. Dalla scuola primaria – che interviene in modo precoce e decisivo sul

riconoscimento e sulla valorizzazione delle capacità individuali - fino all’università, la scuola

svolge un ruolo fondamentale nel rendere possibili una buona mobilità sociale. Pur senza

sottovalutare gli importanti risultati che nel corso degli anni la società italiana ha ottenuto in questo

campo, ci sono alcuni aspetti che destano preoccupazione: il numero di drop out rimane molto

elevato (nel 2008 sono stati ancora 117mila i ragazzi di età compresa tra 14 e 17 anni fuori dal

circuito scolastico), la quota di laureati è la più bassa tra i paesi avanzati, nelle università esiste un

diffuso malcontento sui criteri di selezione dei giovani ricercatori. Nelle classifiche internazionali,

la scuola italiana continua a essere in una posizione mediana nelle classifiche Timss (per studenti di

9 e 13 anni), superata da paesi come la Serbia o l’ Ungheria; in quelle Pisa (15 anni) siamo nella

metà inferiore (superati da Grecia e Portogallo). L'università italiana sta perdendo posizioni invece

di guadagnarne, per gli indicatori che contano, in particolare le pubblicazioni internazionali. I dati

sui paesi Ocse dimostrano che questi problemi, più che da carenza di finanziamenti pubblici,

dipendono da una cattiva organizzazione e dall'assenza di incentivi. Il tema della valutazione della

didattica e della ricerca è ormai maturo e costituisce uno strumento utile per arrivare a introdurre

trattamenti economici differenziati e finanziamenti premiali in base ai risultati. Da questo punto di

vista, si può dire che la scuola italiana è al bivio tra un passato che può vantare importanti risultati e

la necessità di ripensarsi per continuare a prestare un servizio ai giovani di questo Paese.

La seconda grande infrastruttura della mobilità è il mercato del lavoro, che presenta alcune

peculiarità che incidono sui processi di cui stiamo parlando.

In effetti, il mercato del lavoro italiano è molto particolare: sia per l’alta percentuale di lavoro

autonomo (quasi doppia rispetto a quella di altri paesi avanzati) sia per il grande peso delle piccole

imprese sull’occupazione totale. Una tale configurazione ha come conseguenza che i percorsi

professionali e di carriera raramente riflettono i criteri formali e universalistici tipici delle grandi

organizzazioni. Spesso sono gli elementi informali e particolaristici a prevalere: dal sapere fare

4 alla appartenenza famigliare, dallo spirito di intrapresa personale alla rete di conoscenza di cui si

dispone in un determinato contesto locale. Una tale situazione presenta luci e ombre: le prime

sono quelle di un forte riconoscimento dello spirito imprenditoriale e della capacità di iniziativa; le

seconde sono quelle legate allo scarso valore attribuito alle credenziali universalistiche (prima fra

tutte il titolo di studio; non a caso la percentuale di laureati assunta dalle piccole imprese o che

comincia una attività autonoma rimane bassa). D’altra parte, l’inefficacia dei criteri di selezione

impiegati nel nostro Paese – basti citare i concorsi pubblici – è un oggettivo disincentivo ad

investire seriamente nella formazione formale. Anche tra i giovani persiste la convinzione che il

merito non basta per farsi strada nella vita.

La distanza tra scuola e mondo del lavoro non aiuta certo a risolvere il problema. Colmare tale

distanza e, nel contempo, spingere il sistema economico verso una domanda che tenga più conto

anche della formazione formale, potrebbe contribuire a incentivare l’investimento dei giovani su

loro stessi e, nel contempo, ad accrescere il livello culturale e scientifico del tessuto economico

nazionale.

Mobilità e giustizia sociale

Si è detto che la fase storica che stiamo attraversando deve affrontare una difficile sfida: scarsa

crescita, valorizzazione del lavoro, elevati livelli di disuguaglianza. Se la risposta non può che

venire da una mobilitazione diffusa per una nuova fase dello sviluppo, allora anche il tema della

giustizia è fondamentale.

Nel dibattito attuale, il modo forse più interessante di rileggere tale questione ci viene dal

contributo di A. Sen, il quale ha chiarito che la giustizia ha a che fare con la cura della persona

e consiste, in primo luogo, nel creare le condizioni più favorevoli affinché ciascuno possa

realizzare il proprio progetto di vita. Più che essere preoccupati della distribuzione delle risorse

materiali – la visione statica dell’uguaglianza – conta l’investimento che si fa sulle persone e

sull’ambiente circostante mirante a mettere in grado ciascuno di cogliere le opportunità che la vita

gli parerà davanti.

In tale prospettiva, l’idea sociologica di mobilità si estende fino a evocare una precisa idea di

giustizia.

Partendo da tali considerazioni è utile segnalare alcuni punti di attenzione con riferimento alla

situazione italiana, dove le difficoltà di cui abbiamo parlato nelle pagine precedenti non sono

equamente distribuite, ma tendono a scaricarsi in modo acuto su alcune componenti sociali, che

ne sopportano così i costi maggiori.

La prima componente è quella giovanile. Com’è noto, in questi ultimi mesi i livelli di

disoccupazione giovanile hanno raggiunto livelli che non si vedevano più dagli anni ’70. In realtà,

la crisi aggrava una situazione che negli anni si era già andata deteriorando: da anni, la probabilità

di trovarsi in una condizione di impiego temporaneo o instabile è più che doppia per chi ha meno

di 34 anni rispetto alle classi di età superiori, mentre il rischio di disoccupazione dei giovani (fino a

34anni) è due volte maggiore rispetto a chi ha 35-54 anni e cinque volte più elevato rispetto alla

fascia di età 55-64. Secondo i dati OCSE, già alla fine del 2008 in Italia l’elasticità dei redditi

intergenerazionali – una misura della probabilità che i figli mantengano lo stesso reddito dei padri aveva un valore molto alto – il che indica una minore probabilità di miglioramento del reddito nel

passaggio da una generazione alla successiva. Negli ultimi anni, l’esperienza di quote rilevanti

della popolazione italiana è stata quella di una mobilità discendente piuttosto che ascendente:

ceteris paribus, le prospettiva di vita dei nostri figli rischiano di essere peggiori delle nostre! E’

triste dover constatare che, in un Paese in cui si fanno pochi bambini, quasi un minore su quattro si

trova in condizione di povertà relativa e che le famiglie con tre o più minori hanno una probabilità

doppia di trovarsi in condizione di disagio: tutti segnali che sembrano far pensare ad un’Italia che

ha rinunciato ad investire sul su futuro e che non è più in grado di destinare le risorse - non solo

monetarie, ma anche umane e affettive - necessarie a questo scopo.

La seconda componente è quella femminile. Negli ultimi anni, le donne italiane hanno fatto

notevolmente innalzato il loro livello di scolarizzazione che non solo ha raggiunto ma ha ormai

5 anche superato quella maschile. Anche se permangono differenze per i titoli di studio più ambiti

(come le lauree in materie scientifiche) , le donne italiane delle ultime generazioni hanno titoli di

studio e votazioni superiori a quelli dei maschi. Ma forti differenze rimangono nell’accesso al

mercato del lavoro, nelle possibilità di carriera, nei livelli retributivi e persino nella maggiore

esposizione al rischio di povertà: è come se la componente femminile della popolazione italiana

fosse quella che più ha investito sul futuro, ma anche quella che ha minori riconoscimenti in

ambito professionale.

La terza componente è quella territoriale, con l’aumento della distanza tra Nord e Sud. Su

questo punto – che meriterebbe un approfondimento specifico - mi limito ad osservare che, per

intere aree del Paese dove lo sviluppo economico risulta inceppato, la questione della mobilità

sociale rischia di apparire molto lontana. Non dimentichiamo che, in diverse regioni meridionali,

la percentuale di famiglie sotto la soglia di povertà supera il 25% del totale. D’altra parte, un

eloquente segnale di difficoltà è la recente ripresa della mobilità interna da parte di giovani laureati

che dal Sud si spostano verso il Nord alla ricerca di qualche opportunità dove poter spendere la

loro qualificazione (mentre, ovviamente, non si registra alcun movimento inverso).

La quarta componente è quella etnica. Tutti sappiamo che negli ultimi 15 anni sono arrivati in

Italia alcuni milioni di immigrati, che oggi costituiscono una vastissima popolazione carica di

aspettative, di speranze e di progetti per sé e per i propri figli. Nonostante la dimensione di tale

fenomeno, il nostro Paese non ha ancora maturato una chiara idea del tipo di relazione che vuole

stabilire con questi gruppi, a partire dalla discussione sui tempi e le modalità di acquisizione della

cittadinanza. La questione fino a oggi è rimasta confinata ai temi dell’emergenza prima e della

sicurezza poi, mentre è ancora embrionale una discussione approfondita e soprattutto una decisione

condivisa sul modello di integrazione. Tale modello include l’accesso o meno degli immigrati e

dei loro figli alle opportunità che la vita in Italia può offrire loro. Le ricerche dicono che l’ingresso

di cittadini stranieri nel mondo della scuola e del mercato del lavoro è stato, in questi anni, un

fenomeno macroscopico che da un lato ha messo in luce la straordinaria capacità di accoglienza

del popolo italiano, ma che, dall’altro, ha segnalato incertezze e inadeguatezze istituzionali e

giuridiche, che determinano effetti di ingiustizia e talora di vera e propria discriminazione.

Giovani, donne, regioni svantaggiate, immigrati: quattro componenti importanti della società

italiana soffrono, in questa fase, di oggettivi svantaggi nell’accedere alle opportunità che la

crescita può offrire.

Tale considerazione - non certo positiva – si aggrava se si tiene conto del fatto che, rispetto agli

altri paesi avanzati, l’Italia ha una presenza dello Stato molto rilevante. Tuttavia, tale

presenza non risulta sufficientemente efficace nel realizzare le condizioni adatte per un giusto

accesso alle opportunità da parte di tutti i cittadini.. Secondo i dati OCSE, in Italia l’effetto

distributivo dell’intervento dello Stato è superiore a quello dei paesi anglosassoni e alla media

OCSE, ma è sensibilmente inferiore a quello della Germania e della Francia – che sono i due paesi

dove la mobilità sociale è favorita da una distribuzione meno diseguale del reddito e dalla

robustezza delle istituzioni di welfare. Analizzando questi dati, si può osservare che il sogno

americano – che prevede la possibilità per ciascuno di migliorare indipendentemente dalle

condizioni di nascita - è più effettivo nei paesi dell’Europa continentale che in quelli anglosassoni.

Se le cose stanno così, il modello italiano rischia di non essere né carne né pesce: l’alta spesa

pubblica non garantisce le condizioni di giustizia che sostengono un’elevata mobilità.

Ripensare al modo in cui le risorse vengono allocate e distribuite rimane uno snodo fondamentale

per rilanciare il futuro del nostro Paese.

Il senso dello sviluppo

Nel quadro della globalizzazione contemporanea, il giro di boa rappresentato dalla crisi economica

che stiamo attraversando costringe i paesi avanzati – e tra questi l’Italia – ad una nuova riflessione

attorno al modello di sviluppo adattato in questi anni. Una tale questione investe gli assetti

istituzionali, ma arriva a coinvolgere anche le ragioni e gli obiettivi dell’agire individuale: al di là

delle ricompense economiche e del riconoscimento sociale, quali sono le ragioni e gli obiettivi che

6 possono motivare le persone ad impegnarsi e a dare il meglio di sé? Qual è, cioè, il bene comune

che possiamo e dobbiamo cercare di costruire negli anni a venire?

Al fine del lavoro che siamo chiamati qui a fare, mi limito ad avanzare due telegrafiche

osservazioni.

In primo luogo, è sempre più chiaro che lo sviluppo locale o nazionale deve oggi essere pensato

in relazione al mondo intero. Questo vuol dire, tra le altre cose, che l’orizzonte di vita e di senso

- dei singoli individui come delle collettività - deve essere globale. Come sappiamo, l’Italia è un

paese che mantiene forti legami con il territorio. Ciò, per molti aspetti, è un bene, una sorta di

antidoto agli effetti disgreganti di un (possibile, anche molto lontano dalla realtà italiana) eccesso di

mobilità. Su questo punto è bene sapere che questa caratteristica del nostro Paese viene da molti

considerata un problema. La tesi del “familismo amorale” afferma che l’Italia è ancora oggi una

società stagnate, dove la scarsa mobilità fisica – noi continuiamo a vivere, nascere e morire nello

spesso posto – è strettamente associata ad una bassa mobilità sociale: in contesti chiusi, più che le

competenze e le capacità contano le conoscenze e i legami. Ad onor del vero, una tale critica coglie

solo una parte della realtà: in fondo, la qualità della vita che ci viene invidiata da tutto il mondo

deriva proprio da una certa chiusura che permette di conservare aspetti che altrimenti si

perderebbero (basta andare in giro per il mondo per trovare conferma di tale affermazione). Detto

questo, sarebbe sbagliato sottovalutare i problemi inerenti al nostro modello di vita: se confrontati

con i loro coetanei, i giovani italiani parlano meno le lingue straniere, hanno viaggiato di meno,

meno frequentemente hanno vissuto in altri paesi. Ciò segnala un eccesso di immobilità. Un conto

è conservare le radici, mantenere legami e non cedere all’ingenuo discorso cosmopolita; un conto è

accettare che i nostri ragazzi passino la vita nel luogo in cui sono nati senza avere la possibilità di

conoscere il mondo in cui devono e dovranno vivere e operare.

Un primo tema su cui riflettere è, dunque, la questione della mobilità (fisica, abitativa, educativa,

lavorativa): senza stravolgere il modo di vita italiano, ci sono però ampi spazi per favorire una

maggiore mobilità della nostra popolazione, sia dentro i confini nazionali – il localismo del sistema

universitario, i modelli famigliari, la cancellazione della leva obbligatoria, la ristrettezza del

mercato degli affitti sono tutti fattori che riducono la mobilità delle persone - sia verso l’estero –

la percentuale di connazionali che ha significative esperienze di vita all’estero è ancora troppo

bassa. Ciò costituisce un serio problema sia dal punto di vista economico - il futuro dello stesso

made in Italy è legato al superamento di un certo provincialismo dell’intera società italiana che

sembra quasi tentata di estraniarsi dalle esigenze di conoscenza e interscambio culturale esigite dal

nostro tempo – sia da quello sociale – le forme di localismo esasperato e ostile nei confronti

dell’alterità sono un sintomo preoccupante di una tendenza alla chiusura che attraversa la società

italiana. La valorizzazione del locale non deve essere pensata e praticata in contrapposizione

alla apertura universale, secondo la vocazione tipica della tradizione cristiana.

Una tale azione non potrà che procedere per gradi, partendo dai punti più sensibili – ad esempio

le università, ancora inadeguate per quanto riguarda il loro livello di internazionalizzazione – per

poi estendersi progressivamente a tutto il corpo sociale (e mi domando se, come cattolici, non

possiamo dare un importante contributo in questo senso valorizzando nelle attività educative che

vengono offerte ai giovani quella straordinaria rete globale che è la Chiesa Cattolica Universale).

Un secondo tema riguarda la necessità di ribaricentrare il Paese dal consumo al lavoro. Questa

affermazione sta a dire che i processi di mobilità sociale, connessi con la crescita, comportano la

definizione di obiettivi comuni e precise priorità. Date le scarse risorse a disposizione, solo un

discorso condiviso sull’importanza dello sviluppo – con la conseguente riallocazione delle

risorse - potrà permettere di ricreare condizioni adatte alla mobilità sociale e alla possibilità di

riconoscere e apprezzare l’impegno e le qualità individuali.. Lo sviluppo nel nostro Paese potrà

riprendere nel momento in cui si invertirà la svalorizzazione del lavoro – confermato anche dai dati

poso lusinghieri ricordati in precedenza sulla distribuzione del valore aggiunto e sui salari. Il punto

di partenza è una riflessione sulle nuove matrici di senso che, muovendo l’impegno personale, si

possono poi tradurre poi in istanze professionali ed esistenziali, oggi in buona parte sopite, a

partire dall’idea regolativa che il lavoro è un processo di vita, e non solo occupazione e

7 competenze. Se si investisse in questa direzione, nel quadro di una ridefinizione della cornice delle

relazioni industriali, le imprese diventerebbero più “ad-petitive” – cioè capaci di ospitare

persone più felici in quanto meglio valorizzate nei loro progetti umani – e, proprio per questo, più

com-petitive.

In questi mesi, da più parti si è lanciata l’idea di ridefinire un patto tra capitale e lavoro per

sostenere lo sviluppo. Una tale proposta merita di essere esplorata e sviluppata con attenzione,

perché solo la riscrittura dei termini di un rapporto di fiducia reciproca, a partire dal

riconoscimento della centralità di tutte le forme di lavoro, può permettere al Paese di tornare a

coniugare insieme l’impegno personale e lo sviluppo collettivo.

8