TERAPIE

Interrompere le cure

Solo il paziente

può decidere

quando dire basta

Gli oncologi si interrogano su come

scegliere le cure nei momenti finali della

vita di una persona. Ancora non esiste

una risposta univoca, ma tutte

coinvolgono il paziente, che deve essere

protagonista della scelta

a cura di DANIELA OVADIA

i è un momento,

nella vita di alcuni pazienti malati

di cancro e dei

loro medici, in

cui la domanda sorge spontanea: le cure alle quali il malato è sottoposto sono davvero

utili per allungargli la vita? E,

soprattutto, il periodo di vita

in più che gli viene concesso

è di una qualità adeguata alle

aspettative del malato? Queste domande costituiscono

uno dei problemi principali

dell’oncologia clinica e riempiono intere sessioni nei congressi scientifici, anche se discuterne solo tra medici potrebbe non avere senso, perché non esiste una risposta

univoca alla domanda “quando una cura oncologica diventa inutile?”

V

“La risposta potrebbe essere: quando il rapporto tra benefici ed effetti collaterali non

è più a favore dei primi” dice

Maurizio D’Incalci, direttore

del Dipartimento di oncologia dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di

Milano. Per quanto scientifica

suoni questa affermazione,

tradurla in comportamenti

concreti è tutt’altro che semplice, perché i benefici sono

percepiti diversamente da ciascun paziente e, in sostanza,

ogni caso fa storia a sé.

PAESE CHE VAI, USANZA

CHE TROVI

In un editoriale pubblicato

nel 2011 su Annals of Oncology

e considerato una sorta di

linea guida in materia, Sofia

Braga, oncologa medica dell’Istituto portoghese di oncologia di Lisbona, faceva un quadro della situazione nei diversi Paesi europei, dimostrando

come le differenze di tratta-

mento tra un luogo e l’altro, a

parità di stadio della malattia

e di tipologia di tumore, potessero essere davvero molto

ampie.

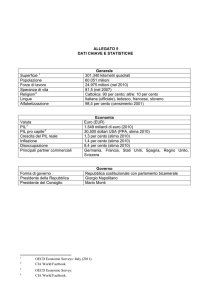

Uno studio svedese, per

esempio, dimostrava che circa

il 25 per cento dei malati affetti da tumori solidi aveva ricevuto una chemioterapia nell’ultimo mese di vita, percentuale che corrisponde più o

meno alla media continentale, con però variazioni molto

grandi. In Portogallo è il 37

per cento dei terminali a essere ancora in cura con farmaci

che sono riservati a una diversa fase della malattia. Negli

Stati Uniti è solo il 15 per

cento. Due studi italiani, effettuati in due diversi centri oncologici, mostravano dati ancora differenti: in uno era in

cura il 23 per cento dei malati

terminali, nell’altro il 15. In

Corea uno su due viene trattato, mentre la percentuale più

bassa si registra in Gran Breta-

In questo articolo:

chemioterapia

cure palliative

decisioni di fine vita

gna: solo l’otto per cento dei

pazienti considerati terminali

ha ricevuto una terapia. Lo

studio britannico, pubblicato

nel 2006 sul British Journal of

Cancer, è anche l’unico ad

aver registrato le cause di

morte, scoprendo che, tra i pazienti curati con chemioterapici, il 7,5 per cento era deceduto per tossicità da farmaci e

il quattro per cento circa per

sepsi neutropenica (infezioni

non controllate per mancanza

di meccanismi immunitari di

difesa), due possibili effetti

della somministrazione di sostanze che hanno bisogno di

una buona conservazione dei

sistemi di metabolizzazione

dei farmaci e di eliminazione

delle sostanze tossiche: in pratica fegato e reni ben funzionanti.

L’IMPORTANZA DEI SISTEMI

SANITARI NAZIONALI

“Dietro queste cifre ci

sono certamente differenze

di tipo culturale su ciò che significa prendersi cura di chi

non ha più speranza di guarigione” spiega Livio Garattini,

direttore del Centro di economia sanitaria Angelo e Angela Valenti (CESAV) dell’Istituto Mario Negri. “Nei Paesi

mediterranei c’è una documentata tendenza a usare più

farmaci, a volte con un eccesso di cure, mentre nei Paesi

del Nord questa tendenza è

più limitata. I casi della Gran

Bretagna e degli Stati Uniti

fanno però storia a sé e dipendono molto dall’organizzazione sanitaria del luogo.

In Gran Bretagna, per esempio, la libertà di prescrizione

da parte del medico è molto

ridotta ed esistono linee

guida stringenti che dicono

fino a quando il Sistema sani-

tario pubblico copre economicamente un certo trattamento. Questo spiega perché

solo pochi ne hanno diritto

negli ultimi mesi”.

Negli Stati Uniti, invece,

dove non esiste un sistema sanitario pubblico, bisogna che

il malato abbia un’assicurazione che paghi e, in genere,

laddove il paziente o il

curante tendono a prolungare la terapia anche

per ragioni psicologiche e

umane, interviene un perito

esterno che si limita a studiare le carte e a decidere se vale

ancora la pena provarci oppure no.

Il medico gioca comunque un ruolo importante

nella scelta, in tutti gli scenari: non a caso i parametri che

determinano più facilmente

il profilo di chi viene curato

più a lungo sono la giovane

età (perché si fa di tutto per

salvare i più giovani), lo stato

di avanzamento delle metastasi (che sono il problema

clinico principale da affrontare), il tipo di tumore e la

sua sensibilità ai trattamenti:

se risponde bene, ovviamente si continua nella cura. La

forma di tumore trattata più

a lungo, almeno negli Stati

Uniti, è quella polmonare: il

43 per cento dei malati è curato nell’ultimo mese di vita

e il 20 per cento addirittura

nelle ultime due settimane.

SE IL TROPPO STROPPIA

Anche se queste cifre possono sembrare aride, sono in

realtà necessarie ai medici per

capire se stanno esagerando

nel prendersi cura di un malato, per quanto assurdo questo

possa suonare. “Non è vero

che è sempre utile curare: a

volte i farmaci fanno più male

che bene, danno effetti collaterali che rovinano anche le

ultime settimane di vita e

inoltre obbligano il paziente a

spostarsi continuamente per

visite, esami e terapie

invece di trascorrere il tempo

a casa propria, con la famiglia” continua D’ Incalci.

Provare troppe terapie, pur

sapendo che hanno scarse

possibilità di funzionare, può

anche precludere l’uso di una

terapia sperimentale, come

spiega ancora l’oncologo, che

ha seguito molte sperimentazioni di nuovi farmaci: “I test

di fase 1, quelli effettuati su

pochi pazienti per verificare

se una nuova sostanza è sicura per l’uomo, sono spesso

proposti alle persone per cui

le terapie tradizionali sono

state inefficaci perché hanno

molto da guadagnare se per

caso la molecola funziona meglio di

quelle vecchie. Il problema è che

non si possono fare sperimentazioni su

soggetti che hanno usato

troppe terapie diverse. In Italia, purtroppo, sono i medici

stessi a essere poco abituati a

questo tipo di studi – perché

se ne fanno pochi – e, quindi,

non riescono a cogliere appieno l’opportunità che rappresentano”.

sono alcune domande che il

medico deve porsi, la prima

delle quali è: quale sarà il beneficio per il paziente? Per rispondere, però, bisognerebbe

avere uno strumento efficace

in grado di stimare la prognosi: tutti gli studi effettuati in

materia dicono invece che i

medici non sono bravi estimatori della sopravvivenza del

loro paziente e che in genere

tendono a essere ottimisti, sia

perché sono emotivamente

coinvolti sia perché sottostimano le possibili complicanze. Per questa ragione sono

stati messi a punto degli algoritmi (come

l’indice di

Karnofsky o

quello dell’Organizzazione mondiale della sanità) che sono molto usati in

medicina palliativa e che tengono conto anche di sintomi

invalidanti come la mancanza di appetito, la perdita di

peso, i disturbi della deglutizione e del respiro. Vi sono

poi altri esami sul sangue che

possono dare un’idea dello

stato di salute generale della

Un terapia

sperimentale

può essere una

buona scelta

DOMANDE CRUCIALI

Secondo Sofia Braga, vi

OTTOBRE 2013 | FONDAMENTALE | 25

TERAPIE

Interrompere le cure

RIFIUTO TERAPEUTICO

SE IL PAZIENTE NON VUOLE

osa accade se è il paziente a voler sospendere le cure? La

legge attuale prevede che se una persona è capace di

intendere e di volere (e di esprimere il proprio parere), il

medico non può imporre alcun trattamento, nemmeno quello

salvavita come la rianimazione.

Se però lo stesso paziente diventa incosciente o non è più in

grado di dire a che cosa acconsente, il medico è tenuto a

intervenire con ogni mezzo salvavita, anche se il malato è in

una fase terminale della sua malattia. Se l’intervento salvavita

(per esempio il collegamento a una macchina per sostenere la

respirazione) è già in atto, interromperlo, anche su esplicita

richiesta del malato, può esporre il medico all’arresto e a un

procedimento d’indagine.

Da molti anni si discute delle cosiddette direttive anticipate,

cioè di quei documenti (tra i quali vi è anche il testamento

biologico) in cui la persona esprime la propria volontà in

merito alle cure (non solo quelle salvavita o terminali)

nell’eventualità in cui non sia più in grado di esprimersi. Tali

documenti possono essere presi in considerazione dal medico

(sempre che questo ne venga a conoscenza) ma non sono

vincolanti, come invece accade in altri Paesi. In sostanza la

scelta resta nelle mani del curante.

C

persona. Nessuno di questi

metodi si è però rivelato davvero efficace nel prevedere

con ragionevole certezza la

sopravvivenza e quindi l’utilità di continuare con le chemioterapie.

“La maggior parte delle

linee guida in materia ha

usato un sistema empirico”

spiega ancora Braga nel suo

lavoro. “Dopo che tre diverse

linee di terapia sono fallite, è

molto improbabile che la

quarta funzioni, a meno che

non si tratti di un farmaco del

tutto nuovo o sperimentale”.

Anche a questa regola, però, ci

sono eccezioni, come per

esempio nel caso dei tumori

del seno HER-2 positivi, che

possono rispondere anche a

diversi tipi di sostanze.

LA VOLONTÀ DEL SINGOLO

Esiste una domanda cardi-

26 | FONDAMENTALE | OTTOBRE 2013

ne, che dovrebbe stare al

centro della decisione,

come spiega Stein Kaasa,

esperto di cure palliative dell’Università di Trondheim, in

Norvegia, in uno speciale dedicato proprio al tema delle

cure inutili pubblicato su

Cancer News, la rivista della

European School of Oncology: cosa vuole il paziente?

Vi sono infatti importanti differenze culturali anche tra i

pazienti e desideri diametralmente opposti. C’è chi vuol

tentare sempre il tutto e per

tutto e chi preferisce lasciar

perdere e affidarsi alle sole

cure palliative. “Anche negli

hospice e nei centri di palliazione si usa la chemioterapia,

ma con combinazioni e dosaggi diversi da quelli della

fase di cura” spiega Kaasa. Alcuni chemioterapici, infatti,

possono essere utili anche

contro il dolore, come

per esempio

il 5-fluorouracile nei tumori solidi. “Bisogna però essere certi che il dolore non

possa essere controllato con

farmaci più semplici e più gestibili” continua Kaasa.

sono le diverse opzioni e

che cosa ci si può ragionevolmente attendere da ciascuna di esse. Non è vero

che i malati e i familiari non

sono in grado di affrontare

questo tipo di comunicazioni: spesso è il medico che

non sa come trasmetterle in

modo empatico ed efficace”.

E infatti uno studio britannico pubblicato nel 2008

sulla rivista JAMA afferma

che solo il 39 per cento dei

pazienti ha discusso la prognosi con il proprio medico,

mentre tra i ricoverati in un

grande hospice solo il 39

per cento dei malati e il 62

per cento dei familiari riferisce di aver

discusso

della gestione degli ultimi momenti

della vita

con un medico o uno psicologo. E proprio i familiari giocano un

ruolo importante, perché vi

possono essere conflitti tra

di loro o tra la loro visione e

quella del paziente, che

deve comunque sempre prevalere, anche se questo

complica la gestione del

caso.

Alla fine, secondo Stein

Kaasa, la soluzione per una

gestione ottimale degli ultimi momenti di vita non è

molto diversa da quella che

si usa per curare e guarire: si

deve puntare a una medicina personalizzata, perché

nessuna cura è inutile se il

paziente la sceglie e la desidera, mentre tutte sono inutili se il paziente preferisce

un approccio meno invasivo

che lo lasci tornare, finché

possibile, alle sue attività e

relazioni familiari.

La soluzione

è una gestione

condivisa

delle cure

IMPARARE A COMUNICARE

Quello che manca, in Italia, è una cultura della condivisione della decisione e

l’abitudine a parlare apertamente di quelle che vengono chiamate decisioni di

fine vita, come spiega Egidio

Moja, docente di psicologia

clinica all’Università degli

studi di Milano. “Esistono

delle linee guida, e delle tecniche precise, per la gestione di colloqui così delicati e

particolari” spiega. “Bisogna

che i medici abbiano tempo,

scelgano un luogo appartato

dove non verranno disturbati e siano pronti a spiegare,

per quanto possibile, quali