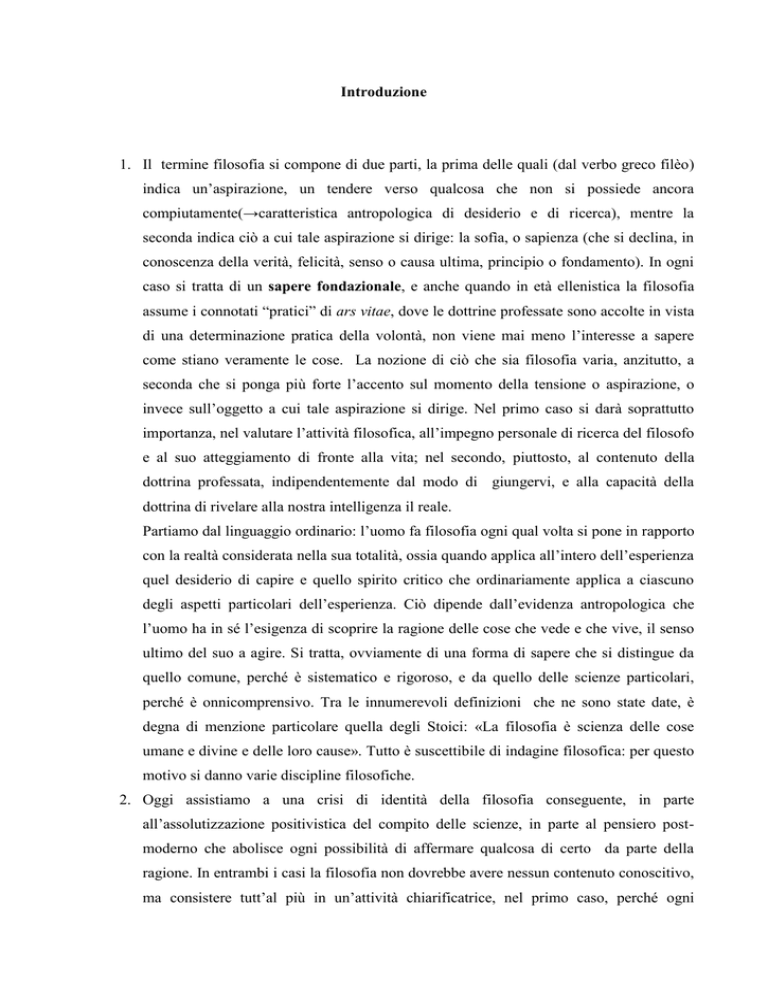

Introduzione

1. Il termine filosofia si compone di due parti, la prima delle quali (dal verbo greco filèo)

indica un’aspirazione, un tendere verso qualcosa che non si possiede ancora

compiutamente(→caratteristica antropologica di desiderio e di ricerca), mentre la

seconda indica ciò a cui tale aspirazione si dirige: la sofìa, o sapienza (che si declina, in

conoscenza della verità, felicità, senso o causa ultima, principio o fondamento). In ogni

caso si tratta di un sapere fondazionale, e anche quando in età ellenistica la filosofia

assume i connotati “pratici” di ars vitae, dove le dottrine professate sono accolte in vista

di una determinazione pratica della volontà, non viene mai meno l’interesse a sapere

come stiano veramente le cose. La nozione di ciò che sia filosofia varia, anzitutto, a

seconda che si ponga più forte l’accento sul momento della tensione o aspirazione, o

invece sull’oggetto a cui tale aspirazione si dirige. Nel primo caso si darà soprattutto

importanza, nel valutare l’attività filosofica, all’impegno personale di ricerca del filosofo

e al suo atteggiamento di fronte alla vita; nel secondo, piuttosto, al contenuto della

dottrina professata, indipendentemente dal modo di giungervi, e alla capacità della

dottrina di rivelare alla nostra intelligenza il reale.

Partiamo dal linguaggio ordinario: l’uomo fa filosofia ogni qual volta si pone in rapporto

con la realtà considerata nella sua totalità, ossia quando applica all’intero dell’esperienza

quel desiderio di capire e quello spirito critico che ordinariamente applica a ciascuno

degli aspetti particolari dell’esperienza. Ciò dipende dall’evidenza antropologica che

l’uomo ha in sé l’esigenza di scoprire la ragione delle cose che vede e che vive, il senso

ultimo del suo a agire. Si tratta, ovviamente di una forma di sapere che si distingue da

quello comune, perché è sistematico e rigoroso, e da quello delle scienze particolari,

perché è onnicomprensivo. Tra le innumerevoli definizioni che ne sono state date, è

degna di menzione particolare quella degli Stoici: «La filosofia è scienza delle cose

umane e divine e delle loro cause». Tutto è suscettibile di indagine filosofica: per questo

motivo si danno varie discipline filosofiche.

2. Oggi assistiamo a una crisi di identità della filosofia conseguente, in parte

all’assolutizzazione positivistica del compito delle scienze, in parte al pensiero postmoderno che abolisce ogni possibilità di affermare qualcosa di certo da parte della

ragione. In entrambi i casi la filosofia non dovrebbe avere nessun contenuto conoscitivo,

ma consistere tutt’al più in un’attività chiarificatrice, nel primo caso, perché ogni

contenuto conoscitivo viene esaurito dalle scienze, nel secondo perché viene dissolto il

potere della ragione di riconoscere e affermare qualsiasi certezza (dissoluzione del

sapere epistemico). Emblematica, a tale riguardo è la posizione decostruzionista di

Derrida che identifica il linguaggio come un evento a sé stante, privo di referenza,

sconnesso rispetto alla realtà che dovrebbe esprimere e significare o la prospettiva

inaugurata da Gianni Vattimo, in Italia, da lui stesso definita come “pensiero debole”.

(Svolta linguistica, ermeneutica o teoria generale dell’interpretazione)

Per Auguste Comte, fondatore del positivismo, compito della filosofia è quello di

«scoprire le relazioni e il concatenamento tra le scienze, riassumere, possibilmente, tutti

i loro principi propri nel minimo numero di principi comuni, conformandosi

incessantemente alle massime fondamentali del metodo positivo» (Cours de philosophie

positive, Paris, 1830-1842, vol.I). E’ da notare che permane, nel corso dei successivi

sviluppi della filosofia, l’identificazione della filosofia come scienza unificata o il

riconoscimento della sua insostituibile funzione unificante nei confronti degli altri

saperi. Per le scuole neocriticiste la filosofia deve valere come teoria del sapere e il suo

compito viene configurato in termini di fondazione del sapere in generale.

Enucleiamo le caratteristiche o note distintive del sapere filosofico:

1) Sapere dell’intero o approccio olistico alla conoscenza (Platone nella

Repubblica usa il termine synòpsis): l’essere umano non si accontenta di quel

sapere certo ma parziale e frammentario che si può raggiungere con le

scienze particolari ma aspira a un sapere totale, quello cioè che riguarda la

totalità delle cose dal punto di vista delle loro cause ultime. In tal senso si

può parlare della filosofia in termini di sapienza che cerca salvezza.

2) Rigore logico-scientifico: sono filosofici soltanto quei discorsi che

affrontano i problemi e le questioni ricavate dall’esperienza con metodo

rigoroso e sistematico, utilizzando un linguaggio appropriato (lessico

filosofico) e un robusto impianto logico.

3) Sapere aperto ad un’ incessante opera di ricerca e di approfondimento: il

sapere filosofico non si presenta mai come definitivo e irreformabile, bensì

sempre bisognoso di approfondimento, di ulteriore verifica, di migliore

formulazione, di nuovi confronti con realtà storiche diverse. In ciò consiste il

carattere “problematico” della filosofia. Nella prossima lezione vedremo

cosa può essere problematizzato e cosa no.

4) Vocazione pedagogico-educativa che impegna il filosofo nella trasmissione

della sapienza. Fin dalle origini questa forma di ricerca si presenta come

“associata”, coinvolgente più persone accomunate dallo stesso impegno e

interesse. La ricerca filosofica, nella sua vocazione originaria, non chiudeva

l’individuo in se stesso; esigeva anzi una concordanza di sforzi, una

comunicazione incessante tra gli uomini che ne facevano il tèlos

fondamentale della vita e determinava quindi una solidarietà salda e effettiva

tra coloro che vi si dedicavano. Sarebbe impensabile una filosofia senza

scuole.

5) Carattere di gratuità della filosofia, il suo essere un sapere disinteressato.

Afferma infatti Aristotele nella Metafisica: «Se è vero che gli uomini si

diedero a filosofare con lo scopo di sfuggire all’ignoranza, è evidente che

essi perseguivano la scienza col puro scopo di sapere e non per qualche

bisogno pratico».

Se consideriamo la questione sulla quale gravita successivamente la ricerca,

nella filosofia classica pagana, si possono distinguere cinque periodi:

a) Cosmologico (dominato dal problema di rintracciare l’unità che

garantisce l’ordine del mondo e la possibilità della conoscenza

umana)

b) Antropologico (dominato dal problema dell’uomo: Sofisti e Socrate)

c) Ontologico (dominato dal problema dell’essere o della realtà in

generale e dal rapporto dell’uomo con essa: Platone e Aristotele)

d) Etico (dominato dal problema della condotta di vita dell’uomo in

vista del conseguimento della felicità e della sapienza: stoicismo,

epicureismo, scetticismo, cinismo…)

e) Religioso (dominato dal problema soteriologico, cioè quello di

trovare per l’uomo la via del ricongiungimento con Dio, considerata

come l’unica via di salvezza: neoplatonismo, gnosticismo pagano)

I Greci sono stati i primi (VI sec. a.C) ad impegnarsi in quel tipo di indagine

critica e razionale in cui riconosciamo ancora oggi i tratti salienti della

filosofia. Sebbene esista una disputa tra gli occidentalisti e i cosiddetti

orientalisti, non si può non riconoscere che i Greci siano stati il primo popolo

occidentale a creare esplicitamente il modo di pensare filosofico(→si coglie

immediatamente una differenza di natura, non già nel contenuto). Mentre

infatti la sapienza orientale è di tipo religioso e tradizionalistico (privilegio e

appannaggio di una casta sacerdotale), la sapienza greca invece si presenta,

in quanto filosofia, come una ricerca razionale accessibile a tutti gli esseri

umani. Altra nota distintiva della scienza greca rispetto a quella egiziana e

mesopotamica, lo abbiamo già visto, è il suo carattere spiccatamente teorico

e “disinteressato”. Mentre infatti gli egiziani e i mesopotamici sviluppavano

le scienze in termini prevalentemente descrittivi e per scopi immediati e di

pratico interesse, i Greci tendevano a coltivare le scienze principalmente per

desiderio di conoscenza e di comprensione dei perché delle cose. I Greci

quindi, non si sono limitati a ricevere il materiale delle nozioni astronomiche,

matematiche, mediche ecc. dagli altri popoli, ma hanno dato ad esse una

forma di scientificità per lo più sconosciuta ai popoli precedenti.

A chi viene attribuito originariamente l’uso del termine filosofia?

Secondo una tradizione molto nota, Pitagora avrebbe usato per primo la

parola filosofia in un significato specifico. Egli paragonava la vita alle grandi

feste di Olimpia, dove alcuni convengono per affari, altri per partecipare alle

gare, altri per divertirsi ed infine alcuni soltanto per vedere ciò che avviene:

questi ultimi sono i filosofi. Fin dall’origine è sottolineato il distacco tra la

contemplazione disinteressata propria dei filosofi e l’affaccendamento degli

altri uomini. (→Da notare come nel mondo attuale la crisi di identità della

filosofia risulti legata alla subordinazione dei saperi al criterio di utilità

materiali: primato della tèchne sulla nòesis prefigurato già da Husserl nella

Crisi delle scienze europee). In seguito la filosofia assunse il carattere di una

ricerca radicale sui fondamenti dell’essere, del conoscere e dell’agire e venne

perciò considerata la “regina” del sapere.

Il libro I della Metafisica di Aristotele è dedicato per intero alla determinazione e

illustrazione del concetto di sofìa o filosofia (intesa qui nel senso forte di metafisica

come conoscenza delle cause e dei principi.

1) Distinzione tra conoscenza empirica (semplice constatazione del che) e scienza

(scoperta del perché). La sapienza si ottiene passando dal “che” al “perché” delle

cose. Altra caratteristica della sapienza deve essere la conoscenza di tutte le cose,

dell’intero, che coincide con la conoscenza dei principi di tutte le cose.

2) Il fine della sapienza è la contemplazione della verità in quanto tale, la quale più di

ogni altra cosa appaga quel naturale desiderio che differenzia l’uomo da tutti gli altri

esseri viventi, ossia il desiderio di conoscere.

3) Non tutte le cause sono oggetto della sapienza, ma solo certe cause e certi principi:

tutte le scienze infatti sono conoscenze di cause particolari; la sapienza invece, è

conoscenza di quelle prime o supreme.

4) L’ arché individuato dai filosofi pre-socratici, pur diversificandosi in una varietà di

elementi materiali si può configurare come il risultato di una comune intuizione

originaria dello spirito ellenico che è “una realtà che permane identica pur nel

trasmutarsi delle sue affezioni” (→distinzione aristotelica tra sostanza e accidenti).

Filosofia= sapere dell’intero (synòpsis) che considera le cose del mondo e gli avvenimenti della

storia sub specie aeternitatis. La filosofia cioè, indaga l’essere in quanto tale, dal punto di vista del

fondamento o della causa prima. Ciò presuppone il riconoscimento dell’intelligibilità del reale,

l’esistenza di un kòsmos (sistema ordinato di relazione tra gli enti) da investigare razionalmente e da

ricapitolare in una unità superiore di senso. Vale la pena ricordare a tale riguardo che funzione

primaria dell’intelletto è di cogliere nell’esperienza l’universale

Scienza= sapere settoriale (epistème) che studia gli accidenti e non l’essere in quanto essere; essa

indaga cioè uno specifico modo d’essere delle cose (sapere specialistico). Si tratta comunque di un

sapere definitivo che giunge a spiegare le cose dell’esperienza (interne ed esterna) attraverso le

leggi (fisiche, metafisiche, logiche, morali) che governano la realtà. Già il termine greco di epistème

implica l’idea di un fondamento (connotata dalla radice stènai), e per Aristotele questo fondamento

consiste in una prima e indispensabile fase del processo scientifico ossia il rilevamento dei dati che

Aristotele denomina “osservazione” (historìa), intendendo con questo termine la coscienza delle

evidenze primarie, tanto di quelle sensibili come di quelle intelligibili, formulate per mezzo del

giudizio, previa l’astrazione dei concetti. La scienza, nella gnoseologia aristotelica, si identifica

quindi con il “ritrovamento delle cause” di ciò che si è osservato, per spiegare le cose in rapporto

alla loro causa necessaria.

Nella gnoseologia tomista, ha particolare importanza il fondamento dell’epistème, che si identifica

con i giudizi primordiali, detti prima principia. Questi principi primi sono indemonstrabilia, proprio

in quanto premesse di ogni possibile demonstratio: sono dunque la base pre-critica di ogni possibile

critica.

L’esistenza di varie discipline filosofiche si giustifica come “discorsi metodologicamente diversi”

ossia come diversi approcci al medesimo oggetto – l’esperienza (problema cosmologico e

metafisico; problema teologico; problema antropologico ed etico) – per ottenere una comprensione

più profonda di alcuni aspetti che in astratto possono essere isolati e studiati a parte, anche se in

concreto costituiscono un’unità di senso. Occorre quindi conservare l’interesse per l’universale e

sottolineare che è la metafisica a dare consistenza a ogni singola disciplina filosofica.

Questione del “cominciamento” o punto di partenza della filo-sofia in rapporto

all’evidenza antropologica dell’uomo come essere animato dal desiderio di conoscere la

verità*.

Punto fermo deve restare la consapevolezza che i propri atti conoscitivi sono resi

possibili dalla presenza dell’essere delle cose.

L’esperienza non è filosofia, è solo il presupposto della filosofia, la quale è ricerca di

una verità superiore.

*La grande scoperta di Parmenide è che la verità si fonda sull’essere delle cose. Il

filosofo di Elea ha espresso per primo la struttura stessa della verità, la quale consiste in

una relazione tra l’essere (èinai) e l’intelletto (lògos). Parmenide ha dunque intuito che

la struttura della verità è di tipo relazionale; da qui poi è scaturita la concezione

filosofica della verità come conformità della mente con l’oggetto conosciuto. Questa

concezione della verità è stata poi rielaborata nella formulazione medievale di

adaequatio intellectus et rei che Tommaso riprende dal filosofo ebreo Israeli, tramite

l’arabo Avicenna.

L’aspetto più significativo da sottolineare è che la nozione di adaequatio presuppone che

l’essere delle cose sia di per sé intelligibile (cioè capace di essere colto dall’intelletto) e che

l’intelletto a sua volta sia capace di aprirsi (cioè sia intenzionalmente aperto all’essere stesso).

Nel corso di tutta la filosofia classica permane la convinzione che il pensiero abbia una natura

intenzionale, sia cioè relativo alle cose e orientato ad esse: non è mai un “pensiero vuoto”, né

può essere concepito come un’entità in sé, bensì come una corrispondenza tra soggetto e

oggetto tra intellectus e res. Il pensiero cioè si può definire come apprensione dell’essere

delle cose, la cui totalità è aperta fin dal principio, fin dal primum cognitum. È da notare che

la definizione di verità cui ci riferiamo parla di corrispondenza tra intelletto e realtà (res sunt)

non tra intelletto e oggetto (obiectum), come invece prese a dire Cartesio e, sulla sua scia,

molti autori moderni tra cui Kant, che in ultima analisi fanno della verità logica una sorta di

accordo del pensiero con se stesso. La res, nel realismo metafisico non si riduce all’obiectum

o “rappresentazione”, ma è ciò che ha l’essere in senso pieno e forte. In Agostino, ad esempio,

troviamo la consapevolezza che la verità logica – quella cioè che la mente può esprimere con i

suoi giudizi – dipende totalmente dalla verità ontologica, ossia l’intelligibilità delle cose

create dall’Intelligenza divina. L’uomo dunque non crea la verità ma la scopre e tenta di

esprimerla con la mente e con le parole, cercando sempre di conformarsi alla realtà delle cose.

La verità che la mente scopre ed esprime è dunque immutabile ed eterna, mentre le cose del

mondo sono mutevoli e contingenti.

Vale la pena sottolineare che il soggetto conoscente non si accontenta per natura della

conoscenza dell’immediatamente evidente ma va alla ricerca di una verità ulteriore. Il

pensiero umano presenta una duplice dimensione operativa:

1) Esso è costitutivamente legato all’immediatezza del percepibile o sperimentabile

2) Esso trascende l’immediatezza attraverso la mediazione dell’inferenza, che consente di

passare dal cosiddetto dato dell’esperienza, per poi concludere ben oltre lo sperimentabile.

Ciò è possibile perché siamo svincolati dalla materia, nella libertà dello spirito. La libertà si

configura quindi come condizione di possibilità del pensiero.

Nell’antichità greca e cristiana è impensabile problematizzare la certezza psicologica della

coscienza individuale. Il problema critico, che da Cartesio in poi coincide con la

trasformazione dell’evidenza immediata dell’esistenza del mondo e della propria soggettività

in una tesi da dimostrare, si configurava piuttosto con la ricerca e la conseguente acquisizione

– nel dialogo intersoggettivo – dei criteri della verità, quelli che permettono di distinguere tra

verità apparente (conoscenza ordinaria o dòxa) e verità certa (conoscenza riflessa, metodica,

critica o epistème): questo passaggio dalla conoscenza ordinaria alla conoscenza riflessa nel

processo di riconoscimento della verità si può definire dialettica (nel significato più generico

processo di conoscenza), che nei filosofi eleati e in Eraclito assume i connotati di una

dialettica dei contrari, in Platone diventa dialettica del progresso, in Aristotele viene

correttamente intesa come dialettica dei presupposti e di fondazione. Nel primo caso il

carattere di epistème viene attribuito solo all’intuizione intellettuale, dal momento che

l’esperienza sensibile viene considerata fonte di illusioni e di inganni. La dialettica per

Platone designa il passaggio dall’esperienza alla scienza ed è possibile proprio perché

l’esperienza non è del tutto priva di valore: in essa già c’è un elemento intrinseco che reclama

una delucidazione, una piena giustificazione, un rimando alle Idee che l’anima già possiede e

deve ricordare. L’esperienza in questo senso, con i suoi giudizi, viene assunta da Platone

come punto di partenza della filosofia; la doxa rimane inferiore all’epistème, ma allo stesso

tempo ne è la necessaria premessa. Aristotele invece, con la sua dialettica dei presupposti,

spinge fino a un limite mai prima raggiunto dal pensiero greco, l’apprezzamento della dòxa,

sebbene si impegni nella ricerca di un radicamento ontologico.

Il dubbio metodico universale formulato da Cartesio e da lui adottato come punto di partenza

della riflessione filosofica mette radicalmente in crisi la nozione relazionale classica di verità.

Infatti, il metodo cartesiano del dubbio iperbolico è indirizzato alla scelta del pensiero vuoto

(il cogito infatti è proprio il dubbio, ossia il pensiero senza oggetto diverso da sé. Per la prima

volta la filosofia esprime così un atto di libertà del pensiero che si affranca dalla reale

evidenza delle cose.

Conseguenza immediata di questa trasformazione dell’approccio alla conoscenza è

l’autoreferenzialità e assolutizzazione del pensiero. Con Cartesio la conoscenza non ha più

come oggetto l’essere delle cose ma le idee e la gnoseologia che poi fonda o esclude, a

seconda dei casi la metafisica, diventa l’essenza stessa della filo-sofia. L’equivocità del

metodo cartesiano consisteva nel fatto che, con la dichiarata intenzione di uscire fuori dallo

scetticismo per edificare una nuova scienza su basi certe, egli ne riconosceva le ragioni

adottando il dubbio come metodo per ritrovare il fondamento aletico del sapere. Da allora:

la filosofia moderna adotterà la rappresentazione o idea come unico oggetto certo del pensiero

il discorso sul mondo diventerà impossibile e la filo-sofia, ridotta a critica della conoscenza,

opera la kantiana rivoluzione copernicana, per la quale al centro di tutto c’è il soggetto

pensante: il pensiero non è più l’atto di una facoltà che si adegua alla realtà conosciuta, ma è

un’attività costitutiva dell’oggetto.

La realtà in sé o realtà sostanziale si trasformerà in realtà per il soggetto o realtà

“fenomenica”, dove l’accento è posto sull’insignificante presenza del mondo quale mi appare

nelle sue manifestazioni fenomeniche, percepite dai sensi.

La concezione del pensiero come vuoto o come attività costruttiva può concepire solo la

verità come coerenza formale.

A Kant la nozione di verità come corrispondenza arriva già intrinsecamente alterata dal

soggettivismo rappresentazionistico post-cartesiano; ma se al posto della realtà del mondo e

dell'uomo c’è solo il soggetto con le sue strutture a priori, la filo-sofia non è più altro che

studio del pensiero.

L’opportuna distinzione tra verità ontologica (l’intelligibilità delle cose create dall’intelletto

divino) e verità logica (l’effettiva adeguazione dell’intelletto umano a qualche aspetto

dell’intelligibilità delle cose con le quali è in contatto) comporta l’inscindibilità di tale teoria

gnoseologica dalla metafisica della creazione. L’adaequatio è stabilita da Avicenna e

Tommaso tra l’intelletto che formula il giudizio e la res intendendo per res ogni ente, anche la

propria persona.

Schema riassuntivo sul concetto di lògos:

Logos (in greco: λόγος) deriva dal greco λέγειν (léghein) che significa scegliere, raccontare,

enumerare. I termini latini corrispondenti (ratio, oratio) si rifanno con il loro significato di calcolo,

discorso al senso originario della parola. Successivamente la parola logos ha assunto nella lingua

greca molteplici significati: "discorso", "legge", "logica", "intelligenza ", "pensiero", "ragione".

Secondo Martin Heidegger nella lingua greca antica i verbi parlare, dire, raccontare si riferivano

non solo al sostantivo corrispondente logos ma anche al verbo leghein che significava anche

conservare, raccogliere, accogliere ciò che viene detto e quindi ascoltare.

Nello sviluppo della cultura occidentale, a suo parere, il valore del pensare e del dire ha prevalso su

quello dell'ascoltare mentre l'udire e il dire, come si riproponeva nel dialogo socratico, sono

entrambi essenziali «L’udire autentico appartiene al logos. Perciò questo udire stesso è un leghein.

In quanto tale, l’udire autentico dei mortali è in un certo senso lo stesso logos»

Lo stesso Heidegger ha individuato il significato di raccolta, nel termine derivato da logos: silloge

riportandolo all'interpretazione del logos eracliteo.

Da un frammento di Leucippo sembra possa attribuirsi ad Eraclito un significato del Logos come

"legge universale" che regola secondo ragione e necessità tutte le cose:

« Nessuna cosa avviene per caso ma tutto secondo logos e necessità. »

(Leucippo, fr.2)

Agli uomini è stata rivelata questa legge ma essi continuano ad ignorarla anche dopo averla

ascoltata. Il Logos appartiene a tutti gli uomini ma in effetti ognuno di loro si comporta secondo una

sua personale phronenis, una propria saggezza. I veri saggi invece sono quelli che riconoscono in

loro il Logos e ad esso s'ispirano come fanno coloro che governano la città adeguando le leggi alla

razionalità universale della legge divina.

Un ulteriore significato del logos inteso come "ascolto" è nella affermazione di Eraclito che sostiene

che molti non capiscono la sua "oscura" dottrina poiché si sforzano di ascoltare lui invece che il

logos, il quale risulterà chiaro solo a chi saprà prestargli attenzione (il sapiente).

Con Parmenide si attribuisce esplicitamente al logos il potere di dire la verità stabilendo, in tal

modo, un principio di discriminazione tra ciò che è vero e ciò che non lo è, ossia tra la via della

verità e la via dell'errore. La critica ha messo in luce come questa curvatura del logos verso la verità

avvii la specializzazione del logos come discorso veridico e veritativo.

La connessione tra il logos e aletheia era già implicita in Eraclito e preannunciata nelle Elegie di

Senofane, il maestro di Parmenide, quando annunciava la sua verità sul dio uno: «Or novellamente

intraprenderò un altro discorso (logos) e mostrerò la via», evidentemente la via della verità. In

Parmenide la connessione viene operata nella prima parte del suo poema, in cui è esposta la via

della verità; l'esposizione avviene utilizzando due termini che potrebbero apparire, a prima vista e

secondo una certa tradizione, incompatibili tra loro: logos e mythos. Ma analizziamo dapprima i

passi del Poema sulla natura.

Nel proemio, il discepolo, arrivato al cospetto di Dike, viene rassicurato che non un'infausta sorte lo

ha ivi condotto, ma legge divina e giustizia: «Bisogna che tu tutto apprenda: e il solido cuore della

Verità (aletheies) ben rotonda e le opinioni dei mortali, nelle quali non c'è una vera certezza» (fr. 1,

28-30). La dea è rivelatrice della verità e può quindi essere intesa anche come verità che si svela.

Nel fr. 2 la dea rivela i contenuti di questa verità:

Orbene, io ti dirò -- e tu ascolta e ricevi la mia parola (mython): quali sono le vie di ricerca che sole

si possono pensare: «l'una che "è" e che non è possibile che non sia. È il sentiero della Persuasione,

perché tien dietro alla Verità (aletheiei). L'altra che "non è" e che è necessario che non sia. E io ti

dico che questo è un sentiero su cui nulla si apprende (fr. 2, 1-5).

Il discorso di verità afferma che l'unica via percorribile è quella dell'essere. A questo punto, la dea

esorta il discepolo a mettere da parte i sensi e a indagare questa via con il logos:

Infatti, questo non potrà mai imporsi: che siano le cose che non sono! Ma tu da questa via di ricerca

allontana il pensiero, né l'abitudine, nata da numerose esperienze, su questa via ti forzi a muovere

l'occhio che non vede, l'orecchio che rimbomba e la lingua, ma con la ragione (de logo) giudica la

prova molto discussa che da me ti è stata fornita» (fr. 7).

Rileviamo che il logos costituisce una modalità di conoscenza che si oppone ai sensi: al pari del

logos di Eraclito il logos di Parmenide consente di conoscere l'autentica realtà superando le

apparenze illusorie.

Vediamo cosa accade al logos intorno alla metà del V sec. a. C. Diogene Laerzio scrive che

Protagora «Fu il primo a sostenere che esistono su ogni argomento due argomentazioni (logoi)

contrastanti tra loro». Protagora afferma che non è possibile conoscere una verità certa e assoluta, in

quanto essendo possibile fare argomentazioni o discorsi contraddittori su ogni cosa, consegue che è

impossibile fare un unico discorso di verità. Protagora non crede più alla verità, ed è questo l'aspetto

rivoluzionario della sua opera. Questa concezione rappresenta una novità rispetto al pensiero del

mondo arcaico, in cui il sapiente è maestro di verità: il logos del saggio è logos di verità, e aletheia

è possesso sicuro perché rivelata direttamente dalla divinità.

Che l'opera di Protagora si contrapponga al sistema di idee anteriore, in particolare alla filosofia

eleatica, è confermato anche da quanto riferisce Porfirio quando dice che Protagora scrisse un'opera

contro i sostenitori dell'unico ente. In tal modo Protagora, negando l'unicità dell'essere e la

possibilità di effettuare un unico logos su di esso, è il primo filosofo in cui si manifesta un salto

teoretico radicale, dove muta non tanto la logica, quanto la credenza nella verità, ossia la possibilità

per l'uomo di una certezza e di una terra sicura.

Socrate nel Critone dichiara che il suo comportamento non è governato dall’opinione delle masse

ma da una parte di sé che chiama lògos. Mentre il discorso (lògos) “democratico” usato dai sofisti è

variabile, il lògos di cui parla Socrate non può mutare a seconda della contingenza temporale se non

si vuole ridurre a chiacchiera vuota e insignificante. Si legge infatti: «Io sempre sono stato tale da

non lasciarmi persuadere da nessun’altra cosa di me se non al lògos: a quello, dico, che ragionando,

mi sembri il lògos migliore» La ragione di Socrate è dunque una ragione individuale ma non

relativa: un discorso che si dimostra fondato deve essere radicato nella verità che ha caratteri di

universalità e immutabilità.

Platone riferendosi a un sapere definito come «credenza vera associata a un logos» identifica in

quest'ultimo tre diversi significati:

è l'espressione tramite suoni linguistici del pensiero

è l'enumerazione delle caratteristiche di una cosa

è l'individuazione della "differenza" (diaphorotes) di una cosa, vale a dire di quel particolare

segno che la differenzia da tutte le altre cose e la definisce nella sua realtà specifica

Da questi significati ne deriva che per Platone il logos filosofico va riportato nell'ambito del

discorso definitorio (il logos apophantikòs o dichiarativo, che serve a stabilire la verità o falsità di

una proposizione, di cui Aristotele si occuperà nella sua Logica).

Tra i vari significati di logos c'è anche quello di "giudizio". A questo proposito Aristotele, nel De

interpretatione, offre una definizione molto precisa, dicendo che il discorso (logos) "è un suono

della voce significativo, di cui è significativa ogni parte presa separatamente, come enunciazione e

non come affermazione" (De Int. 4, 16 b 26-28). Nell’opera sulla Politica, Aristotele afferma che

l'uomo, solo fra gli animali, ha il logos, la ragione. E il linguaggio vale a mostrare l'utile e il

dannoso, così come anche il giusto e l'ingiusto, perché questo è proprio degli uomini rispetto agli

altri animali: l'aver egli solo il senso del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto».

E' piuttosto singolare che questa definizione aristotelica dell'uomo, questo zoòn lògon èchon (che

significa, traducendo alla lettera, "animale dotato di parola", o per meglio dire: "animale dotato di

logos"), abbia dato origine all'altra famosa definizione "l'uomo è un animale razionale". Ma non era

questo che Aristotele intendeva. Aristotele voleva dire soltanto che, naturalmente, il logos è una

lotta per la razionalità. Ma l'uomo non è un essere razionale. E' invece, secondo questa famosa

definizione, un essere che parla, che muove la lingua - quella cosa così reale e così fisica che è la

lingua - e muovendola produce un suono semantico, dei suoni che creano comunità, che creano

polis, che creano uno spazio collettivo.

E' perciò interessante osservare che entrambe le grandi definizioni aristoteliche dell'uomo - animale

politico e animale dotato di logos - sono unite, perché sia la politica sia il possedere logos si

necessitano reciprocamente. Non esiste politica, non esiste reticolo collettivo, non esiste spazio di

intelligenza collettivo, gli uomini non potrebbero vivere in società, vivere in modo comunitario, se

non parlassero o, per meglio dire, se non comunicassero fra loro.

Se per Platone il logos era principalmente la manifestazione del pensiero, una vera e propria

"filosofia del logos" la si ritrova invece nello Stoicismo. Cleante, richiamandosi ad Eraclito, afferma

la dottrina del logos spermatikòs, la "ragione seminale", un principio vivente ed attivo (poioun) che

si diffonde nella materia inerte animandola e portando alla vita i diversi enti. Il logos è presente in

tutte le cose, dalle più grandi alle più piccole, dalle cose terrene sino alle stelle garantendo così

l'unità razionale dell'intero cosmo:

«[il logos] attraversa tutte le cose mescolandosi al grande come ai piccoli astri luminosi»

Esiste dunque un comune sentire (una συμπάθεια (sympatheia), "simpatia") universale, una legge

naturale seguendo la quale lo stoicismo insegna a «vivere conformemente alla natura».

Dal punto di vista fisico il logos è identificato col fuoco, che contiene in sé le diverse "ragioni

seminali" individuali. Alla fine dei tempi avverrà una conflagrazione che consumerà l'intero

universo, in cui però si salveranno le "ragioni seminali", per garantire la generazione del nuovo

mondo che sarà nuovamente arso secondo un andamento ciclico.

Il logos inteso come "calcolo" (ratio) e "discorso" (oratio) è mantenuto dallo stoicismo che

distingue tra il "discorso interiore" (logos endiathetos, oratio concepta) la riflessione razionale e il

"discorso profferito", il discorso parlato, (logos prophorikos, oratio prolata)

Plotino riprenderà questa teoria stoica delle ragioni seminali che sono presenti nell'anima del

mondo, ne spiegano i movimenti e fanno in modo che gli individui siano diversi tra loro.

Il Giudaismo alessandrino, con Filone Alessandrino come esponente, riprende il logos della

tradizione stoica incorporandolo nella sua teologia e connettendolo al tema biblico della "parola di

Dio", acquisendo la fisionomia di un agente quasi personale, cosciente, della volontà creatrice e

provvidente di Dio; la Parola a cui si unisce o sostituisce, con valore di sinonimo, la Sapienza. Per

Filone, che si rifà anche al Timeo di Platone, Dio è trascendente rispetto al mondo, e a far da

mediatore tra il primo e il secondo è proprio il Logos, fonte degli archetipi sulla cui base il mondo

viene modellato, costituendo da cornice e, in un certo senso, da sintesi a tutte le realtà intermedie: le

Idee, la Sapienza, gli angeli, lo Spirito e le potenze; il Logos, infatti è lo strumento con il quale Dio

ha fatto tutte le cose ed è la Luce divina offerta agli uomini. Nella dottrina di Filone si riconoscono

temi e concetti che poi torneranno nel Cristianesimo.

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,

καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,

καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

3 πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο,

καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ

γέγονεν

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ

φῶς τῶν ἀνθρώπων·

5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει,

καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

« In principio era il Logos

e il Logos era verso Dio

e Dio era, il Logos

Questi era in principio verso Dio.

Tutto è venuto ad essere

per mezzo di Lui,

e senza di Lui

nulla è venuto ad essere

di ciò che esiste.

In Lui era la vita

e la vita era la luce degli uomini

e questa luce splende ancora nelle tenebre

poiché le tenebre non riuscirono ad offuscarla. »

L’avvento del cristianesimo: il Logos fatto Persona.

Nel Cristianesimo il logos compare all'inizio del Vangelo di Giovanni, dov'è coincidente con Dio

creatore e poi storicamente incarnato in Cristo e quindi negli uomini venendo ad «abitare in mezzo

a noi». Gli spunti del Vangelo di Giovanni trovano in seguito una loro conclusione nella definizione

dei due dogmi, quello della trinità e dell'incarnazione di Dio, formulati nel Concilio di Nicea.

Il termine "logos" in ambito cristiano è reso in italiano come "Verbo", riprendendo con un calco il

latino "verbum" o con "Parola".

Alcuni studiosi della Bibbia ritengono che Giovanni abbia usato il termine "logos" in una doppia

accezione: sia per rendere comprensibile agli ambienti ebraici, familiari, il concetto della divina

sapienza, sia per rimanere connesso con gli ambienti della filosofia ellenistica, dove il "logos" era

un concetto filosofico radicato da tempo.

Sant'Agostino insegnava che il Logos è prima di tutto relazione: «Come il Figlio dice relazione al

Padre, così il Verbo dice relazione a colui di cui è il Verbo».

Nella filosofia contemporanea spesso il termine "logos" è adoperato in senso generico opponendolo

al termine mythos. In questa opposizione il mythos corrisponde al pensiero mitico, basato sulle

immagini, sull'autorità della tradizione arcaica, su princìpi accettati e condivisi acriticamente,

mentre il logos corrisponde al pensiero critico, razionale e oggettivo, in grado di sottoporre al suo

vaglio credenze e pregiudizi.

Il termine logos compare come etimo di -logia, suffisso di moltissime parole le quali indicano

generalmente discipline e campi specifici di studio, come ad es. teologia, biologia, epistemologia.

In questo senso il termine può essere tradotto con "discorso razionale su..." o "ciò che si può dire di

ragionevole su..." (per replicare i quattro esempi succitati, le discipline indicherebbero ciò che è

riconosciuto come discorso ragionevole rispettivamente su Dio, il vivente, la conoscenza).

Etimologicamente quindi, le discipline stanno per il totale delle affermazioni riconosciute come

razionali (e quindi argomentabili secondo ragione) sul singolo campo studiato (specificato nel

prefisso).

I primi filosofi iniziarono le loro ricerche con l’obiettivo di giungere a conoscere la verità, mossi

dall’amore per la sapienza o desiderio di sapere (filo-sofia). In tal senso la verità si configura come

causa e fine della filo-sofia. Questa ricerca presupponeva che l’indagine razionale procedesse

attraverso un percorso (o metodo da metà-òdos=mediante una strada) che si concludeva quando il

lògos esistente nell’uomo impegnato nella ricerca giungeva ad essere adeguato a quello esistente

nella realtà (espressione del Lògos divino).

All’interno di questa nozione originaria di verità che si identifica con un corrispondentismo

spontaneo possiamo individuare due itinerari principali elaborati rispettivamente da Platone e

Aristotele.

1. Il primo consiste nel cercare la verità delle cose nell’anima razionale, che prima di cadere

prigioniera del corpo l’ha contemplata nell’iperuranio

2. Il secondo consiste nel cercare la verità nelle cose stesse, dal momento che essa non

sussiste in un mondo trascendente e separato ma è il fondamento immanente della realtà.

La via platonica intende la verità come idea, condizione trascendente di intelligibilità delle

cose, modello unificante della realtà molteplice, la via aristotelica intende la verità come

concetto che viene ricavato (mediante l’induzione) dalla realtà. Entrambe le vie giungono,

attraverso ulteriori elaborazioni, a Tommaso d’Aquino il quale le organizza in un’unica

prospettiva centrata sulla nozione giudaico-cristiana di creazione. Da una parte infatti,

nella concezione tommasiana, le idee esistono nell’intelletto divino e sono gli esemplari

secondo i quali Dio ha creato ogni essere. Dall’altra, le idee, una volta che sono incarnate

nelle realtà create come loro essenze, vengono astratte dall’intelletto umano, nel momento

in cui questo le conosce. Ciò significa che l’uomo, quando esercita la sua facoltà

conoscitiva, finisce per concepire le cose così come Dio stesso le aveva concepite prima di

crearle.

Da sottolineare che sebbene in Aristotele la verità esista formalmente nell’atto del giudizio

con cui l’intelletto afferma o nega qualcosa, permane il nesso inscindibile tra verità logica

e verità metafisica.

La via platonica verso la verità:

Le idee platoniche permangono immutabili nella loro essenza, non possono cioè essere

piegate dall’uomo per acquistare sensi diversi da quelli che esse possiedono in se stesse.

Ciò che rende possibile la conoscenza della verità delle cose è che le idee sono in rapporto

solo con se stesse, non subiscono trasformazioni, come invece accade per le cose

appartenenti al mondo sensibile.

L’uomo quindi conosce la verità delle cose a causa dell’impossibilità che le idee si

adeguino e si modellino sull’anima razionale. Di fronte alle idee l’uomo è completamente

passivo: le subisce nella loro struttura intelligibile e nei loro rapporti, quando le contempla

da semplice spettatore. Sono queste le ragioni per le quali Platone respinge la dottrina

protagorea della conoscenza fondata sull’affermazione: «L’uomo è misura di tutte le cose».

Due sono i punti da memorizzare:

1. Platone pone la misura delle cose al di fuori dell’uomo, nel Lògos divino.

2. Ciò che fa vero il pensiero è la sua adaequatio all’oggettiva immutabilità delle idee

e indipendenza dalle nostre sensazioni mutevoli.

In Platone emerge una tesi epistemologica fondamentale di tutta la filosofia

classica: il realismo metafisico e gnoseologico: la realtà ha in assoluto un essere

in sé, indipendente da noi. Le idee platoniche infatti non sono in alcun modo

“condizionate” dal rapporto con noi ma sono trascendenti, sciolte (ab-solutae) da

qualsiasi legame con il mondo del divenire. Secondo Platone, la ricerca della verità

intorno alle cose, non può prescindere da questa considerazione assoluta e l’anima

giungerà alla conoscenza della verità delle cose, quando, risvegliando il ricordo

(reminescenza)della propria contemplazione delle idee “subìta” in una vita

precedente, vi si adeguerà totalmente. È possibile a questo punto comprendere il

duplice significato della parola greca alètheia che deriva dal verbo lanthàno

(nascondo e dimentico): conoscere la verità significa:

a) vedere con l’intelletto ciò che è nascosto ai sensi

b) ricordare ciò che è stato dimenticato.

In sintesi che cos’è quindi per Platone la verità? È conoscenza dell’idea, mentre il

ricordo è la via per far riaffiorare l’idea nell’anima.

La teoria dell’adeguazione o “corrispondentismo” trova in Platone il suo primo

grande formulatore anche se l’accento è posto più sul modello metafisico

dell’adeguazione (l’idea) che sull’atto compiuto dall’intelletto (che è passivo

rispetto al modello metafisico).

La via aristotelica verso la verità

Il nucleo portante della concezione della verità in Aristotele consiste nel fatto che sia il

soggetto sia il predicato rimandano ad una realtà esterna all’intelletto e che funge da

misura nelle operazioni con cui l’intelletto conosce e giudica la cosa. L’enunciato non ha

la giustificazione della propria verità in se stesso, ma in qualcosa che è al di là di esso e che

esiste effettivamente nelle cose, le quali sono causa della sua verità. Che la realtà effettiva

sia causa della verità dell’enunciato è affermato da Aristotele in modo inequivocabile.

«Non perché noi ti pensiamo bianco tu sei veramente bianco – scrive nella Metafisica – ma

per il fatto che tu sei bianco, noi, che affermiamo questo, siamo nel vero». Un enunciato in

cui il soggetto e il predicato designano cose reali non è vero per il semplice fatto che è

corretto in se stesso quanto alla forma: ciò potrebbe valere per gli enunciati matematici: ma

è piuttosto ciò che è reale e non solo ciò che è pensato a far diventare un enunciato vero

oppure falso.

C’è per Aristotele tra intelletto e verità una specie di connaturalità, sulla quale S. Tommaso

calibrerà la nozione di verum poiché lo distingue concettualmente dagli altri trascendentali

per il suo rapporto con l’intelletto, come distinguerà il bonum per il suo rapporto alla

volontà. L’intelletto si porta mediante un movimento spontaneo verso la natura della cosa e

questo suo movimento, essendo naturale, è sempre retto (òrthos logos).

Che cosa si intende per “natura” o essenza di una cosa? Si intende ciò che appartiene in

senso proprio a ciascuna cosa, l’insieme delle attribuzioni possedute da un soggetto che

accompagnano il soggetto per tutto il tempo in cui esso rimane ciò che è.

È ciò che della cosa permane immutabile nel tempo. Esempio: si può legittimamente

parlare di natura umana o dell’essere uomo in quanto anche se un determinato soggetto si

corrompe, la sua natura si perpetua sempre identica in altri appartenenti alla medesima.

Detto più semplicemente: muore un uomo (particolare) non muore l’uomo come essere

umano.

Come già abbiamo visto per Platone anche per Aristotele sussiste un rapporto tra essenza e

verità: uno dei commentatori medievali di Aristotele – l’arabo Avicenna – definisce la

verità di ciascuna cosa come la proprietà del suo essere, che ad essa è stato determinato.

Dunque la cosa è misura dell’intelletto per mezzo della sua essenza (ad esempio: non posso

affermare come verità che Socrate, dal momento che è un uomo, ha becco e ali per volare).

La “rettitudine” della verità logica può essere colta solo dalla mente, in quanto il concetto,

che è il risultato di un’operazione dell’intelletto, è astrazione dell’essenza dalle singole

cose. L’intelletto, secondo Aristotele non può mai ingannarsi quando conosce – attraverso

l’attività congiunta dei sensi – le essenze delle cose: di contro all’argomentazione scettica

secondo cui i sensi ci ingannano, Aristotele sostiene che l’epistème comincia da una

positività, non da un dubbio radicale. Ad esempio: l’occhio vede il bastone spezzato

riflesso nell’ acqua, ma l’intelletto sa che è intero. Se non lo sapesse, non potrebbe dire che

i sensi ingannano. Al di là di ciò che i sensi vedono nelle cose nel loro perenne fluire e

mutare, al di là dei fenomeni con cui le cose si manifestano sensibilmente e che nello stesso

tempo fanno da schermo a ciò che esse sono nella verità del loro essere, ci dovranno essere

altre realtà, nascoste ai sensi e che l’intelletto è capace di vedere, sollevando il velo

dell’apparenza che le copre.

Avendo inserito le idee nelle cose, Aristotele è costretto a

considerare l’intelletto non più solo alla maniera platonica, cioè passivo di fronte agli

intellegibili, che sono i suoi propri oggetti. Affinché la verità gli si manifesti dietro quel

velo che la occulta ai sensi, l’intelletto deve essere anche attivo (intelletto agente), deve

eliminare tutto ciò che è soggetto a quel flusso perenne, di cui parlava Eraclito, spogliando

l’oggetto di quelle incrostazioni temporali, accidentali e particolari, per intus-legere (vedere

dentro) il sostrato della realtà stessa, dove risiede non soltanto il fondamento ontologico

della realtà naturale, ma anche il fondamento logico di ogni epistème. L’intelletto agente,

attraverso la sua attività astrattiva, porta alla luce il ciò che è (essenza) delle cose allo stato

di intelligibilità (comprensione-conoscenza). L’intelletto di Aristotele è attivo in quanto

agisce sulle rappresentazioni sensibili delle cose, fornitegli dai sensi, per adeguarle alla

propria natura intellegibile.

Due sono i punti da memorizzare:

1. La realtà esterna è misura del giudizio: questa definizione aristotelica della

verità colloca – rispetto alla via platonica della trascendenza – tutto il problema in

una dimensione umana universale, sulla quale ogni uomo può legittimamente

esprimersi e appare soggetta sia alla sua verificazione sia alla sua falsificazione. Da

questo metodo di riconoscimento della verità discende il paradigma sperimentale

della rivoluzione scientifica. (L’epistème o scienza coglie un aspetto particolare

della verità delle cose, ossia ciò che in esse si manifesta costantemente presente).

2. Per Aristotele non c’è conoscenza se l’intelletto non si adegua all’oggetto, se esso

cioè non acquista la stessa della forma dell’oggetto da conoscere. A causa di

quest’adeguazione l’oggetto, trasformato nel proprio del soggetto, acquista la

stessa natura universale e intelligibile del soggetto, mentre il soggetto, lo incorpora

in sé e fa proprie le proprietà dell’oggetto.

Schema riassuntivo su Platone:

1. All’elaborazione della dottrina delle idee Platone giunge tramite l’approfondimento della

questione gnoseologica generata dalla battaglia anti-sofistica e anti-scettica (passaggio dai

dialoghi della giovinezza a quelli della maturità). L’idea è:

a) Criterio di giudizio delle cose, dal punto di vista gnoseologico. (Ad esempio:

diciamo che due cose sono uguali sulla base dell’idea di uguaglianza).

b) Causa o condizione di esistenza delle cose, per partecipazione (metèssi) – per

imitazione (mìmesi) – per presenza (parusìa), dal punto di vista ontologico.

2. L’essere platonico è plurale o multiplo (pluralismo ontologico come quello di Leibniz),

diversamente dall’essere univoco parmenideo, che faceva della molteplicità un non-essere.

3. Il mondo sensibile dell’esperienza, contrariamente a quanto affermato da Parmenide, che lo

considerava non-essere, svolge un ruolo importante nella filosofia platonica: è infatti

l’esperienza sensibile a sollecitare continuamente il filo-sofo ad andare al di là di essa, per

scoprirne la legge, la logica, il senso. Nonostante ciò, per Platone merita il nome di scienza

(epistème) soltanto la conoscenza dell’universale (la forma), di ciò che trascende la

singolarità materiale delle cose (privilegiamento del metodo deduttivo e dimostrativo della

matematica e geometria, considerata da Platone una “sintassi del mondo”, soprattutto

nell’ultima fase dei dialoghi della vecchiaia, (dove si avverte una forte influenza del

pitagorismo). Delle cose empiriche non si può dimostrare come siano, le si può

semplicemente descrivere, essendo la verità in senso proprio riservata alla dimostrazione

logica.

4.

conoscere=ricordare→innatismo latente che necessita di un risveglio e di una presa di

coscienza. In questo senso la verità è qualcosa che l’uomo ricorda, in quanto si è offerta

all’anima umana durante la sua permanenza nell’iperuranio, prima di cadere prigioniera in

un corpo.

La verità per Platone quindi è:

a) Il risultato di un processo personale di ricerca (la verità abita nell’anima umana).

b) Qualcosa che trascende l’individuo, che gli si impone come un dato inconfutabile esterno

rispetto al soggetto che la cerca (metafora della luce del sole, che illumina dall’alto).

c) La radice immutabile delle cose in divenire, la loro essenza o èidos che sul piano

gnoseologico coincide con la definizione socratica.

Il linguaggio ordinario non fa altro che confermare la tendenza dell’uomo a cercare ciò che

unifica (esempio del “nome comune” in grammatica: esso si applica a una moltitudine di

oggetti, senza che nessuno di essi sia perfettamente identico all’altro. Ciononostante ci

sentiamo in diritto di chiamare tali realtà allo stesso modo. Senza nomi comuni non

saremmo neppure in grado di formulare, a noi stessi o agli altri, alcun discorso. In sintesi

non potremmo né comunicare, né conoscere). Qualsiasi atto di comunicazione e di

conoscenza, implica la tensione verso il riconoscimento di ciò che è identico nel diverso

(una radice immutabile).

Schema riassuntivo su Aristotele:

1) Secondo Aristotele ciò che costituisce l’essenza (forma) delle cose, il loro

fondamento può essere soltanto immanente ad esse, e mai al di fuori (trascendente)

cioè dotato di una sussistenza propria, separata dalla realtà empirica. Da Platone

Aristotele eredita la nozione di epistème come conoscenza certa, stabile e universale,

inaugurando però una sorta di empirismo metafisico che consiste nel partire dai dati

sensibili, scorgendo in essi l’essenza e l’esistenza delle cose (cioè realtà intelligibili)

→ dialettica fondazionale

2) Secondo Aristotele (che rifiuta la dottrina platonica delle idee e della preesistenza

delle anime), conoscere non significa “ricordare” ma primariamente sperimentare e

astrarre. Nella conoscenza umana egli distingue 3 operazioni fondamentali:

a) La semplice apprensione (con cui cogliamo la natura delle cose ed

elaboriamo i concetti)

b) Il giudizio (che pone in relazione i concetti tra loro)

c) Il raziocinio (con cui procediamo da giudizi già formulati ad altri da

formulare)

Da ciò consegue l’adozione di una diversa metodologia conoscitiva (l’induzione o

generalizzazione fondata sull’osservazione di un certo numero di casi particolari)

rispetto a quella platonica. Per condurre qualsiasi indagine sulla realtà e sulle sue

cause Aristotele ritiene necessario fissare dei criteri per stabilire la correttezza dei

ragionamenti (òrthos logos). Per questo lo studio della logica (che Aristotele chiama

analitica) ovvero la questione del metodo della conoscenza è propedeutico alla

comprensione dell’intera filosofia aristotelica. Tutta la logica aristotelica – ritenuta

spesso il capolavoro di Aristotele che con essa avrebbe scoperto le forme immutabili

e necessarie del ragionamento – si fonda sul primo principio logico della metafisica,

il principio di non contraddizione, che non può essere dimostrato (in quanto ogni

possibile dimostrazione lo deve necessariamente presupporre). Le parti dell’Organon

aristotelico trattano di oggetti che vanno dal semplice al complesso, cominciando dai

più semplici, cioè dagli elementi (cioè tutti i termini che non entrano in alcuna

combinazione,

perché

sono

considerati

isolatamente).

Di

questi

termini

(corrispondenti a dei concetti) non si può dire né che siano veri né che siano falsi,

giacché vera o falsa è solo una qualche combinazione di essi (per esempio “il cane

abbaia”). Aristotele li classifica nelle dieci categorie ontologiche (→ le categorie,

prima di essere dei concetti logici inerenti alla conoscenza, sono i modi di essere

della realtà, dotate cioè di un valore ontologico).

1) Sostanza

2) Quantità

3) Qualità

4) Relazione

5) Luogo

6) Tempo

7) Situazione

8) Avere

9) Agire

10) Subire

Se uniamo i termini tra loro affermando (o negando) qualcosa, otteniamo il giudizio

(che è l’atto con cui affermiamo (o neghiamo) un concetto in rapporto a un soggetto.

L’asserzione o proposizione = espressione logica del giudizio ed è, a differenza dei

termini, sempre vera o falsa.

Tema centrale degli Analitici primi: il legame tra proposizioni (sillogismo) o la

struttura del ragionamento (logica formale).

Tema centrale degli Analitici secondi: l’impiego del raziocinio nelle scienze

(distinzione tra il metodo dell’induzione e i diversi tipi di deduzione). La scienza è la

conoscenza certa di un fatto attraverso le sue cause.

Tema centrale dei Topici: rapporto tra dialettica e verità («L’interlocutore deve

esaminare la proposizione non solamente da un punto di vista formale e dialettico ma

anche in rapporto al contenuto». La dialettica aristotelica è ricerca della verità.

3) L’oggetto della fisica o filosofia del mondo in quanto mobile (per questo “filosofia

seconda”) è il movimento degli enti che costituiscono la realtà sensibile e delle cause

che lo generano. Osservando le sostanze del mondo empirico, Aristotele interpreta la

loro costituzione fisica attraverso le nozioni di materia (hyle) e forma (morphé).

La materia è l’elemento determinabile (suscettibile di determinazione) della sostanza

corporea.

La forma è invece l’elemento determinante, ciò che fa sì che quella sostanza sia di

quel genere; materia e forma sono cause intrinseche dell’essere della sostanza,

estrinseche invece sono la causa efficiente e la causa finale. Il divenire presuppone

il passaggio dalla potenza all’atto: non può esserci passaggio dalla potenza all’atto

se non esiste una forma che causi il movimento. Tale forma che causa il movimento

viene identificata da Aristotele con la natura stessa delle cose (entelècheia).

Quest’ultima è sia ciò che un ente è (causa formale) sia ciò che lo muove (causa

efficiente), sia il fine stesso cui tende (causa finale). Le cause (materiale, formale,

efficiente, finale) sono quindi i principi che sovrintendono e regolano il divenire

della natura.

4) La metafisica o filosofia prima è per Aristotele:

a) La scienza che ricerca le cause prime e i principi ultimi della realtà

b) La scienza che ha come oggetto l’essere in quanto essere

c) La disciplina filosofica che si occupa non degli accidenti degli enti ma

dell’ente in quanto sostanza (che è sinolo= unione di materia e forma)

d) Il sapere che arriva a dire qualcosa su Dio come fine ultimo

dell’universo.

La questione della filosofia prima è dunque stabilire il significato

dell’essere. La soluzione di Aristotele rappresenta uno sforzo per

garantire contestualmente senso al concetto di essere e realtà alla

molteplicità degli enti. Da un lato egli afferma che l’essere si dice in

molti modi e che tali significati sono quelli sintetizzati dalle categorie

esaminate nella logica. Dall’altro le categorie, pur essendo molteplici,

sono strettamente collegate tra loro in quanto rappresentano tutte

modalità diverse della sostanza. La domanda sul significato dell’essere è

dunque la domanda sul significato della sostanza. Perché sia possibile il

sinolo di materia e forma e si attivi il passaggio dalla potenza all’atto per

Aristotele è necessario pensare a una sostanza che sia da sempre in atto e

che si ponga come condizione di possibilità dell’esistenza dell’intero

cosmo.

Dal momento che non è possibile risalire all’infinito, bisogna giungere

necessariamente a una causa prima intesa come

Atto puro (forma pienamente attuata, priva di qualsiasi

potenzialità e di qualsiasi materialità)

Motore immobile (in quanto sostanza prima essa causa il

movimento dell’intero universo pur rimanendo immobile,

essendo il fine ultimo di tutto il reale)

Pensiero di pensiero (in continua e totale contemplazione di se

stesso. In lui non vi è passaggio da conoscenza in potenza a

conoscenza in atto, come accade nell’uomo).

Schema riassuntivo su Agostino:

Metafisica dell’interiorità: la matrice del pensiero agostiniano è prevalentemente

socratico- platonica.

La verità delle cose secondo Agostino non è creata dall’intelligenza umana ma dall’intelletto

divino (il Lògos). Il lume naturale della ragione→via d’accesso privilegiata alla verità→lo

ha infuso Dio in ogni uomo nel momento in cui l’ha creato. Da quel momento la verità abita

nell’intimo dell’uomo (innatismo latente = in interiore homine habitat veritas) e il redire in

se ipsum è lo strumento per portarla alla luce della coscienza.

In cosa consiste la dottrina dell’illuminazione?

Punto di vista gnoseologico (presenza della verità nella mente umana):

per Agostino conoscere=apprendere col pensiero un oggetto che non cambia. Una verità è

tutt’altra cosa dalla constatazione empirica di un fatto: è la scoperta di una regola da parte

del pensiero che vi si sottomette (ad esempio, se io vedo che 2+2=4, o che bisogna fare il

bene ed evitare il male, apprendo delle verità non sensibili ma puramente intellegibili, il cui

carattere fondamentale è la loro necessità. Necessarie, immutabili, eterne: questi tre attributi

si sintetizzano nell’aggettivo “vero”. La loro verità dipende dal fatto che esse possiedono

l’essere, perché soltanto ciò che veramente è, è vero. La presenza nell’anima di conoscenze

vere pone un notevole problema: come spiegarle? Sarei io stesso, la fonte delle mie

conoscenze vere? Ma io non sono meno contingente e mutevole delle cose, ed è proprio per

questo che per la ragione, la necessità del vero non è che il segno della sua trascendenza su

di lei. La verità è, nella ragione, al di sopra della ragione. C’è dunque nell’uomo qualcosa

che supera l’uomo (Blaise Pascal, molti secoli più tardi, riprendendo Agostino userà

l’espressione l’homme passe l’homme). E poiché è verità, questo qualcosa è una realtà

puramente intellegibile, necessaria, immutabile, eterna (cioè Dio).

Passaggio dalla teoria gnoseologica improntata ad un radicale e ben argomentato realismo e

corrispondentismo ad una metafisica essenzialistica. Agostino comprende che la verità

logica (quella cioè che l’intelletto può esprimere con i suoi giudizi) dipende totalmente dalla

verità ontologica (il Lògos o intelligibilità delle cose, create dall’Intelletto divino). L’uomo

dunque non crea la verità ma la scopre e tenta di esprimerla con l’intelletto e con le parole,

cercando sempre di conformarsi alla realtà delle cose (adaequatio intellectus ad rem). Scrive

Agostino a tale riguardo: «Se la verità (delle cose) fosse sullo stesso piano della nostra

mente, sarebbe anch’essa soggetta al divenire: infatti la nostra mente intuisce la verità a

volte di più e a volte di meno, il che dimostra che la nostra mente è soggetta al divenire,

mentre la verità permane sempre uguale a se stessa, e non aumenta quando ci si manifesta di

più, né diminuisce quando ci si manifesta di meno […]». La mente dunque riesce a capire la

realtà nella misura in cui si adegua alla verità delle cose la quale è immutabile. È riflettendo

su di sé e avvertendo acutamente l’esigenza della piena verità che l’intelletto scopre la causa

prima del suo essere, sorgente e forza per cercare e per raggiungere gradualmente la verità.

Dio=il Maestro interiore, il sole intellegibile alla cui luce la ragione vede la verità. Questa

realtà divina è vita della nostra vita, più interiore a noi stessi di quanto non lo sia il nostro

proprio intimo. È per questo che tutte le vie agostiniane verso Dio seguono itinerari

analoghi, dall’esterno all’interno e dall’interno al superno. Dio si presenta anche come una

verità contemporaneamente intima al pensiero e trascendente il pensiero. La sua presenza è

attestata da ogni giudizio vero, sia nella scienza, sia in estetica o in morale, ma la sua natura

stessa ci sfugge. Sebbene Dio sia ineffabile, tra tutti i nomi che gli si possono dare, ce n’è

uno che meglio degli altri lo designa, quello sotto il quale Egli stesso ha voluto farsi

conoscere dagli uomini, quando ha detto a Mosé: Ego sum qui sum. Egli è l’essere stesso

(ipsum esse), la realtà piena e totale (essentia) a tal punto che, strettamente parlando, questo

titolo di essentia conviene solo a Lui. Essere veramente, infatti, secondo Agostino, sulla scia

di Platone, significa essere sempre nello stesso modo: Dio solo è sempre lo stesso: Egli è

l’essere perché è immutabilità.

Poiché Dio è Intelligenza pura (Lògos), deve possedere in sé tutti gli intellegibili, cioè le

forme che saranno più tardi quelle delle cose, ma che non esistono ancora altro che nel suo

pensiero. Queste forme delle cose (che noi chiamiamo le Idee) preesistono in Dio stesso

come i modelli delle cose che saranno create e come gli oggetti della conoscenza divina.

Punto di vista metafisico: così come il Supremo Bene e il Supremo Essere sono una cosa

sola in Dio, Agostino, sulla scia del platonismo, identifica bene ed essere. Dio infatti,

essendo immutabilità, è la pienezze dell’essere, il bene assoluto e immutabile. Ciò significa

che il bene è proporzionale all’essere: questo rapporto di proporzionalità lo porta a negare

qualsiasi realtà di pienezza ontologica al male e quindi a negare l’esistenza di un principio

maligno contrapposto a Dio. Male=mancanza di essere o non-essere (non ha una sua propria

consistenza), una sorta di deficit metafisico, (mancanza di qualche qualità positiva richiesta

dalla natura di un ente) e non come un’entità in sé. Ciò permette di evitare lo smarrimento

della ragione di fronte al male. Agostino cioè capisce che il male non è all’origine del

mondo, non ha un potere illimitato, non può avere mai l’ultima parola, perché la prima e

l’ultima parola spettano a Dio creatore e provvidente. La creazione di Dio cioè può essere

deformata ma non distrutta dal male morale, che è il peccato della creatura libera e

responsabile. Le colpe morali derivano quindi dal cattivo uso che l’uomo fa del suo libero

arbitrio: è lui ad esserne responsabile, non Dio.

Punto di partenza dell’itinerario verso Dio→riconquista dell’interiorità personale (“anima”):

la predilezione di Agostino per l’analisi dei dati della vita interiore è senz’altro la nota

distintiva del suo grande genio: gli dobbiamo le Confessioni, questo libro unico che

sintetizza tutta la sua sapienza filosofica, dove ogni pagina ha la freschezza e il fascino della

vita. Nella percezione intellettuale del proprio mondo interiore – contraddistinto dal libero

arbitrio e dalla permanenza della verità – l’uomo coglie la differenza ontologica col

mondo esteriore (il mondo della materia, caratterizzato da una mutevolezza inconsapevole

e necessaria); ma questa differenza ontologica non porta Agostino a ritenere (come facevano

i neoplatonici, gli gnostici e i manichei) che la materia sia il male: egli, fedelmente alla

concezione antropologica cristiana riconosce che tutti gli enti materiali, in quanto partecipi

dell’essere, sono buoni, poiché l’esistenza (avere l’essere) è già di per sé il bene

fondamentale. Se percepisco il mondo delle cose materiali come imperfetto è perché la loro

bontà ontologica è limitata dalla mutevolezza e dal loro carattere partecipato. Soltanto

l’anima umana è capace di scienza e di coscienza e ritornando in se stessa può avere

coscienza anche della sua superiorità rispetto alla materia e della sua dipendenza metafisica

dall’Assoluto.

Dottrina agostiniana sull’armonia tra ragione e fede:

qual è in Agostino il compito della filosofia nei confronti della Rivelazione?

La filosofia viene configurata come una sapienza propedeutica alla fede. Agostino è il primo

ad enunciare in modo chiaro la dottrina circa i rapporti che intercorrono tra la ragione

filosofica e la fede nella rivelazione cristiana (esemplificata dal celebre motto: credo ut

intelligam, intelligo ut credam). Questa dialettica viene precisata da Agostino in modo

mirabile: si tratta di un atto della ragione che scopre in primo luogo nella ragione (il mondo

esterno e l’interiorità personale) la traccia del Dio trascendente e creatore, e poi riconosce

negli eventi dell’Incarnazione la credibilità di una rivelazione divina, riguardante i misteri

soprannaturali. La ragione meramente “naturale” e la ragione credente

sono forme di

razionalità entrambe e non avrebbe senso separarle o metterle l’una in opposizione con

l’altra.

Schema riassuntivo su Tommaso d’Aquino:

I principi della metafisica tommasiana:

Centralità dell’essere: «L’essere è più nobile di qualsiasi altro elemento che l’accompagni.

Perciò, in sede assoluta, l’essere è più nobile anche del conoscere […]». Tommaso ha,

rispetto a tutti gli altri filosofi precedenti, un concetto fortissimo (intensivo) dell’essere:

l’essere tutto racchiude e dall’essere tutto promana; gli enti sono partecipazioni dell’essere.

L’essere non è soltanto l’esse commune rerum (idea o nozione prima e generalissima

posseduta da ogni uomo e attribuibile a ogni esistente) ma è l’essere delle cose, la prima

notitia metafisica della realtà, la causa e il fondamento di ciò che è. Tommaso chiarisce

questo concetto spiegando che delle cose possiamo cogliere il che cos’è (l’essenza) ma

l’essenza non ci dice ancora nulla relativamente all’esistenza reale. Solo se un’essenza è

colta nell’atto d’essere ci troviamo di fronte a un ente realmente esistente. L’essere, in

quanto attualità di ogni forma, coincide con la perfezione di ogni cosa.

Tommaso, quindi scopre la chiave metafisica decisiva ignota ad Aristotele: la distinzione

tra essenza ed esistenza. Aristotele distingue nel divenire i principi metafisici di potenza e

atto e nell’essere le cause di materia e forma, ma soltanto l’Aquinate giunge all’elaborazione

della distinzione tra essenza ed esistenza. Quale percorso (metodo) lo conduce a questo

fondamentale traguardo?

È innanzitutto la Rivelazione di Dio creatore a permettergli di pensare la natura delle cose in

attesa di diventare esistenti. In altri termini, mentre la filosofia greca vede in Dio colui che

dà forma alla materia, Tommaso vede in Dio il creatore, l’esse visto come actus essendi.

L’essenza è semplicemente la natura di ciascuna cosa ma è potenza che limita il suo essere,

è come inerte e vuota se non interviene l’actus essendi, cioè l’esistenza intesa come

attuazione dell’essenza.

Tutte le cose che abbiano l’essenza distinta dall’esistenza richiedono una Causa Prima che

sia per sé, cioè un Essere in cui l’essenza e l’esistenza facciano una sola cosa (in un rapporto

di coincidenza o identità). Tommaso definisce Dio Ipsum Esse Subsistens (l’Essere per se

stesso sussistente, l’agostiniano e biblico (“Io sono Colui che è”). Le creature partecipano

dell’essere di Dio in quanto Dio (L’Essere come Persona) dona loro l’essere. Tra l’essere di

Dio e quello delle creature non può sussistere identità (Solo Dio è Atto puro o Essere

totalmente privo di potenzialità), ma neppure totale separazione. Per esplicitare il rapporto

che intercorre tra Creatore e creatura Tommaso recupera le nozioni platoniche di:

1. Mìmesi (che corrisponde all’analogia entis=distinzione ontologica e qualitativa tra

il piano della trascendenza e quello del mondo creato)

2. Metèssi (che corrisponde alla nozione agostiniana di partecipazione)

Per Tommaso partecipare significa→possedere il proprio essere e riceverlo da un altro

essere e il fatto di riceverlo da lui è proprio la prova che non ci si identifica con lui. Il

mondo nasce dall’essere senza che si sia prodotto nessun cambiamento nell’essenza divina.

I principi di gnoseologia:

Dal punto di vista gnoseologico nella creatura umana resta qualche bagliore affievolito del

raggio divino; dal momento che noi riconosciamo nelle cose la traccia dell’intellegibile che

ha presieduto alla loro formazione, vuol dire che noi partecipiamo ancora in qualche punto

dell’irradiazione di cui Dio è la fonte luminosa.

La funzione più alta dell’intelletto agente (che ogni anima umana possiede), è la conoscenza

dei principi primi; essi preesistono in noi allo stato potenziale e sono le prime concezioni

dell’intelletto.

Come per Aristotele, l’origine della nostra conoscenza è nei sensi; spiegare la conoscenza

umana significa definire la collaborazione che si stabilisce tra le cose materiali, i sensi e

l’intelletto. L’aristotelismo di Tommaso è una necessità teoretica, derivante dall’intuizione

metafisica dell’intelligibilità intrinseca del reale, a suo avviso, non sufficientemente

garantita dal platonismo (che è facilmente incline verso uno scetticismo relativo

all’intelligibilità del mondo materiale).

Il metodo della filosofia, secondo Tommaso si articola in due momenti principali:

1. Quello risolutivo (via ascendente dell’induzione)

2. Quello compositivo(via discendente della logica deduttiva).

Nella concezione tommasiana la filosofia ha come suo inizio un momento fenomenologico

(dall’esperienza nella quale tutti si riconoscono), ed è stato proprio questo criterio a ispirare

l’indagine metafisica di Tommaso che procede solo in un secondo momento (quando l’analisi

dell’esperienza gli ha fornito sufficienti informazioni circa alcune qualità degli enti con cui viene a

contatto) alla scoperta delle radici profonde, dei fondamenti: è il momento risolutivo, che si

conclude con la scoperta di Dio come causa prima trascendente, e quindi come Esse ipsum

subsistens (=l’essere stesso come Persona). Solo a questo punto può subentrare il momento

compositivo→la mente ripercorre il cammino in senso inverso per perlustrare i plessi che collegano

le radici della realtà con gli enti particolari.

La conoscenza per Tommaso→è il risultato di un processo astrattivo (già insegnato da Socrate e

approfondito da Aristotele, non, come per Agostino, il risultato di un’intuizione dell’azione di Dio

nel mondo a opera di una illuminazione divina. Nel processo conoscitivo è necessario rilevare la

connessione del momento intellettivo con la sensazione. La conoscenza cioè, non si identifica con la

sensazione, ma riconosce nell’esperienza sensibile il presupposto fondamentale perché sia possibile

l’apprensione dell’universale e la formulazione dei giudizi. La verità è→la visione intellettiva della

corrispondenza tra l’oggetto percepito dai sensi e il concetto che l’intelletto se ne fa, possedendone

la forma, che ha acquistato con la sua intelligibilità astrattiva; la verità è adaequatio intellectus ad

rem. Intelligere (leggere dentro), per Tommaso è sempre actus intellectus che si esplica in tre

momenti:

1. Nella semplice apprensione (che coglie direttamente l’essenza della cosa ma attinge

indirettamente l’essere della cosa)

2. Nel giudizio (che attinge direttamente l’essere come atto fondante la cosa)

3. Nel raziocinio (che consiste nell’indagare intorno alla cosa conosciuta, con l’obiettivo di

operare una scomposizione delle varie parti, proprietà, relazioni).

Tommaso riconosce esplicitamente i limiti della conoscenza intellettuale a contatto con le

realtà sensibili. Scrive infatti: «Vi sono deficienze che riscontriamo ogni giorno nella

nostra conoscenza. Ignoriamo infatti molte proprietà delle cose sensibili, e anche di quelle

apprese dai sensi non siamo in grado di scoprire perfettamente il perché dei molteplici

aspetti».

I rapporti tra ragione e fede:

Tommaso

D’Aquino

rappresenta,

nella

storia

della

filosofia,

il

coronamento

dell’armonizzazione tra ragione e fede: la luce della ragione e quella della fede provengono

entrambe da Dio, perciò non possono contraddirsi tra loro. Egli riconosce che la natura,

oggetto proprio della filosofia, può contribuire alla comprensione della rivelazione divina:

come la grazia suppone la natura e la porta a compimento, così la fede suppone e perfeziona

la ragione. La teologia ha bisogno della filosofia come interlocutrice per verificare

l’intelligibilità e la verità universale dei suoi asserti.

Sintesi sull’età moderna:

La cosiddetta età moderna si contraddistingue per una forte interazione tra società e filosofia

che assume quattro connotazioni principali:

1. Sviluppo della “nuova scienza” (Copernico, Keplero, Galileo, Newton, Bacone) →

centralità della matematica come “sapere certo” e privilegiamento, da parte di molti filosofi

del suo metodo, applicabile non soltanto alla fisica ma anche alla teoria della conoscenza

(mathesis universalis). L’egemonia dell’aristotelismo in campo fisico non viene meno nel

trapasso dal Medioevo all’Età moderna, anzi si rafforza nel ‘400 e nel ‘500: crolla

improvvisamente e definitivamente nel ‘600 sotto i colpi degli autori della cosiddetta

“Rivoluzione scientifica”, una volta sostituito l’eliocentrismo al geocentrismo. Si giunge

così a individuare nel procedimento tipico delle discipline logico-matematiche il modo più

rigoroso ed efficace per passare dai dati sperimentali alle leggi generali in grado di

descrivere la struttura dell’universo.

2. Perdita dell’unità religiosa (genesi del protestantesimo e conseguente crisi del rapporto tra

ragione e fede) e diffusione di una frammentazione politica (soprattutto in Italia e in

Germania) e conseguente sviluppo della riflessione filosofica sulla politica.

3. Allargamento dei “confini geografici” del mondo (scoperta del nuovo mondo e contatti con

le culture e civiltà extra-europee).

Schema riassuntivo su Cartesio:

Centralità della questione metodologica: secondo Cartesio, la filosofia scolastica, estranea

a quell’insieme di nuove teorizzazioni e di scoperte scientifiche ormai consolidate nel XVII

secolo, non può più reggere all’urto delle recenti “acquisizioni”: occorre una nuova filosofia

che superi lo scetticismo sulla base di una metafisica capace di esibire un metodo sicuro e

inoppugnabile. (Metafisica = radice di tutti i saperi scientifici)

Dal problema del fondamento del sapere dipende la solidità dell’edificio

che occorre

costruire al posto di quello aristotelico, sul quale poggiava allora tutta la tradizione

scientifica.

Nel Discorso sul metodo Cartesio espone quattro principi necessari a condurre ricerche che

diano vita a una forma di sapere caratterizzata dall’indubitabilità, chiarezza ed evidenza

(Verità=idee chiare e distinte)

1) L’adozione di un criterio puramente logico fondato sull’intuizione

2) La divisione di ogni problema nelle sue parti semplici, attraverso l’analisi