Relazione Dott. Renzo Scortegagna – docente di sociologia presso l'università di Padova e direttore

della rivista di Servizio Sociale “I disabili ci interrogano”

Nel programma ufficiale del convegno, nel quale questa riflessione è stata presentata, c’era un titolo

meno coinvolgente e diretto, rispetto a quello che utilizzo nello scritto: “i disabili interrogano il

territorio”. Non c’è molta differenza nella sostanza e forse il termine “territorio” esprime meglio la

complessità della realtà che si vuole chiamare in causa. Richiamare il “noi” infatti, ciascuno di noi

non significa escludere il territorio, in quanto noi siamo sul territorio; in qualche modo lo

esprimiamo, ben sapendo peraltro che esso si compone anche di istituzioni, di beni e ricchezze

materiali, di organizzazioni di vario genere, di regole e di costumi e così via.

Al posto di territorio si potrebbe usare il termine “comunità”; un modo molto usato oggi, per parlare

di territorio, che ha il pregio di evidenziare il sistema di relazioni che si sviluppano e che connotano

il territorio medesimo.

Al di là comunque delle diverse espressioni che si possono utilizzare, è importante evidenziare il

rapporto che qui si vuole analizzare tra i disabili e il loro contesto di vita, fatto di uomini e di donne,

di istituzioni e di organizzazioni, di modelli di comportamento, di stereotipi culturali, di lavoro, di

tempo libero, di malattie, di gioie, di nascite, di morti. Questo è il territorio; questo siamo noi.

il suggerimento della ricerca

Il convegno è stato preparato da una ricerca, che non ha rispettato propriamente i canoni della

metodologia scientifica. La ricerca non è andata a cercare le persone disabili per fare un censimento;

non è andata nei registri ufficiali e nelle fonti istituzionali per descrivere puntualmente il fenomeno.

Essa ha chiesto alle persone appartenenti alle comunità, se conoscessero le persone disabili

appartenenti alle loro stesse comunità. Ha cercato quindi i disabili “prossimi”, i disabili vicini,

dando loro un nome (e non soltanto un numero) e invitando i “non-disabili” a riconoscerli e ad

interrogarsi sul posto che questi avevano nella comunità stessa, sul territorio appunto.

In questo modo la ricerca non ha costruito delle mappe mute, ma ha individuate delle relazioni tra

persone; in alcuni casi relazioni ricche, in altri relazioni povere. Relazioni che forse non

costituiscono ancora un sistema e che avrebbero bisogno di essere sviluppate ulteriormente e

coordinate. Relazioni che potrebbero riempirsi di significati e che, a loro volta, potrebbero produrre

significati sempre nuovi, all’interno di quello che viene chiamato il capitale sociale di una

comunità.

A questo invito hanno risposto gruppi di volontariato, associazioni, servizi, persone più o meno

organizzate che costituiscono la comunità; queste persone si sono trovate insieme, hanno riflettuto,

hanno condiviso la proposta e sono state disposte a dire: “sì, conosciamo le persone disabili che

sono tra noi”; e forse conoscono anche i loro bisogni, o per lo meno hanno la disponibilità a

riflettere e ad impegnarsi su tale argomento.

Queste persone e questi gruppi hanno quindi già dato una prima risposta all’interrogativo espresso

nel titolo. Ed è stata proprio la ricerca, che li ha interrogati, con una proposta di coinvolgimento.

Prima di procedere nella riflessione, è opportuno chiarire alcuni concetti, per evitare possibili

fraintendimenti. Il primo di questi riguarda proprio il termine “disabile”, visto in una cornice che

definisce la normalità e la diversità. Il secondo chiarimento invece si rivolge al tema

dell’appartenenza e ai meccanismi che la producono e la garantiscono.

disabile e normale

Il disabile è la persona che non possiede le capacità per svolgere in autonomia le funzioni necessarie

per condurre una vita dignitosa. Questa disabilità può essere temporanea o può essere permanente;

può essere stabilizzata o rimediabile o riducibile. Il concetto si spiega anche nel confronto con la

persona abile, cioè capace di provvedere autonomamente alla propria vita. Alla base del significato

dei termini ci sono elementi obiettivamente rilevabili, che corrispondono ai deficit che provocano la

disabilità stessa; deficit che interessano l’organismo biologico o deficit che riguardano l’apparato

mentale. Ad esempio il mio deficit visivo è correggibile attraverso le lenti e queste sono sufficienti

per consentirmi di svolgere la funzione in piena autonomia. Ma se il deficit visivo fosse totale, la

mia cecità non mi consentirebbe di svolgere le attività della vita quotidiana in autonomia, se non in

situazioni particolari e quindi anche la mia esistenza dipenderebbe dall’aiuto di altri.

Molte volte al posto dei termini disabilità e abilità, si usano diversità e normalità. Non si tratta di

sinonimi ma espressioni che descrivono, con chiavi diverse, situazioni analoghe o identiche.

Il concetto di normalità fa riferimento ad uno stato di maggioranza e, più che altro di condizione

culturalmente omologata. Una situazione cioè riconosciuta come prevalente nel modello culturale di

riferimento. In questi casi, più che gli elementi obiettivi, valgono i criteri condivisi e assunti come

modello dalla cultura e quindi, proprio per questo, criteri conosciuti, accettati e seguiti da tutti.

E’ importante sottolineare la posizione delle persone di fronte ai diritti personali-soggettivi e al loro

esercizio. Stante l’assunto che sul piano dei diritti, le persone sono tutte uguali, si deve constatare

che l’entità delle risorse disponibili per esercitare tali diritti variano, in rapporto alla presenza o

assenza dei deficit di cui si è detto. In altri termini, la persona disabile (o diversa) ha una dotazione

di risorse minore, rispetto a quella della persona normale (o abile), per cui è possibile che si

verifichino delle differenze, anche rilevanti, nel godimento di tali diritti. Una differenza che può

provocare disuguaglianze e discriminazioni socialmente rilevanti.

L’attenzione delle differenze e disuguaglianze a livello di godimento dei diritti non è direttamente

collegato allo stato di disabilità in quanto tale, ma alla possibilità o meno di accedere alle risorse

necessarie per esercitare i diritti in quanto tali oppure ai condizionamenti ambientali che possono

costruire ostacoli allo stesso esercizio fino ad escludere la possibilità concreta di esercizio.

Un esempio per chiarire, riprendendo il tema del deficit visivo. Nell’ipotesi che il deficit visivo sia

correggibile con le lenti, l’uso delle stesse consente alla persona di assumere un modello di

normalità e quindi di esercizio pieno dei diritti (salvo qualche piccola eccezione). In questo caso le

lenti escludono qualsiasi forma di disuguaglianza e di discriminazione. Basta però che la persona

non disponga delle risorse economiche sufficienti per acquistare le lenti, la sua diversità si traduce

immediatamente in discriminazione e disuguaglianza, con effetti facilmente immaginabili. Non è

però il deficit in sé che produce disuguaglianza, ma l’assenza di risorse.

Una situazione analoga, per gli effetti che si riscontrano, si crea per la persona con un deficit visivo

totale. Se opportunamente preparata, la persona acquista una notevole autonomia di movimento, ma

occorre che le segnaletiche acustiche funzionnino in modo adeguato, che i percorsi pedonali siano

idonei e privi di ostacoli, che le informazioni siano tempestive e così via. E’ sufficiente la presenza

di una sola barriera architettonica per discriminare la persona non vedente, impedendole di

esercitare il suo diritto. Anche in questo caso non è il deficit a provocare la disuguaglianza, ma la

barriera in quanto tale.

Questi concetti subiscono le influenze delle culture e dei cambiamenti culturali. Ciò significa che lo

stesso concetto di normalità modifica il suo profilo; e lo stesso può dirsi, rispetto alla modalità con

cui si considera e si gestisce la diversità. Ciò si rileva in particolare rispetto all’esercizio dei diritti.

L’affermazione che tutte le persone hanno pari diritti e quindi tutte devono essere messe nelle

condizioni per esercitarli è un’affermazione relativamente recente, codificata nei sistemi normativi e

giuridici, anche se forse non ancora sufficientemente radicata nei modelli culturali presenti nella

nostra società.

Ciò significa che ciò che può essere considerato normale oggi, potrebbe non esserlo domani o

potrebbe non essere stato ieri; e ciò vale anche per la diversità. E questo indipendentemente

dall’obiettiva presenza dei deficit di riferimento.

La riflessione potrebbe continuare a le applicazioni potrebbero essere numerose e riguardare anche

molti campi della diversità; non soltanto quella legata ai deficit fisici o mentali, ma anche quella

riguardante le diversità di genere, di età, di cultura, di etnia, di religione e così via. In tutti i casi si

possono riscontrare situazioni di diritti negati, di violazioni, di discriminazioni e di disuguaglianze e

il riferimento è sempre un concetto di normalità, più o meno rigido, che determina i criteri di

omologazione e quindi i profili della diversità.

l’appartenenza e i meccanismi per garantirla

Il concetto di appartenenza trova il suo significato all’interno del tema più generale di comunità.

Appartenere ad una comunità vuol dire farne parte, sentirsi parte. Ma non tanto in termini formali,

materiali, amministrativi (essere residente), ma in termini sostanziali, che si fondano sul riconoscere

la comunità come proprio riferimento e nel contempo essere riconosciuti dalla medesima comunità.

Alla base dell’appartenenza c’è quindi il sistema delle relazioni che legano tra loro le persone, ma

anche quello che lega queste ultime alle istituzioni, alle organizzazioni, agli altri soggetti collettivi

comunque presenti nella comunità.

L’appartenenza si colloca nella dimensione sociale dell’individuo; non è un concetto astratto, ma un

vero e proprio bisogno che richiede soddisfazione, tant’è vero che la carenza o la mancanza di

appartenenza genera alcune patologie sociali, quali la solitudine, l’abbandono, la perdita di identità

ecc. Tutte situazioni riconducibili alla categoria generale dell’esclusione sociale.

Ci sono tanti tipi di appartenenza. Qui è impossibile trattare in modo esauriente l’argomento; mi

limiterò quindi ad accennare alle situazioni più pertinenti o più utili al tema che stiamo trattando.

Il primo tipo di appartenenza è quello offerto dalla famiglia, fin dalla nascita. Almeno per la quasi

totalità dei casi nella società occidentale. In assenza della famiglia, questa appartenenza è garantita

da istituzioni sostitutive, che, specialmente in passato, hanno avuto un ruolo rilevante nella società

organizzata (orfanatrofi, case-famiglia ecc.).

L’appartenenza ad una famiglia è caratterizzata da relazioni “di sangue” (di parentela), facilmente

accertabili e si sviluppa all’interno di confini certi, riconosciuti e tutelati da precise norme

giuridiche.

C’è poi un’appartenenza che si riferisce ad un ambito più ampio, rispetto a quello della famiglia e

cioè l’appartenenza alla comunità, dove i confini non sono pre-definiti o pre-definibili. Anzi sono le

stesse relazioni che concorrono a definire detti confini, al di là di ogni regola formale o di ogni

norma giuridica. Le regole, a cui questo tipo di appartenenza risponde, sono norme sociali, prodotte

e conservate dagli stessi attori sociali che compongono la comunità. E queste norme variano a

seconda delle culture di riferimento.

Le relazioni che costituiscono questo secondo tipo di appartenenza sono assai diverse rispetto a

quelle presenti nell’appartenenza familiare. Mentre nel primo caso infatti, la relazione ha una base

“biologica” che nasce indipendentemente dalla volontà degli interessati, nel secondo caso la

relazione, per esistere, ha bisogno di essere “attivata” dalle stesse persone coinvolte e chiamate a

viverla. Se nono esiste tale azione di attivazione, la relazione non nasce.

Se si esaminano le relazioni in un’ottica dinamica, che non si esaurisce al momento costitutivo, ma

considera il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni stesse, allora le due tipologie tendono ad

assomigliarsi, perché in ogni caso è necessaria l’attivazione, cioè la decisione di dare consistenza

alle relazioni. In altri termini occorre “agire” le relazioni continuamente, perché esse producano e

continuino a produrre l’appartenenza di cui si è detto.

Un esempio. Abitando in un condominio in una città è possibile ipotizzare un’appartenenza “di

condominio”, definita dal fatto di abitare in un unico stabile. Ma perché tale appartenenza sia

effettiva è necessario che tra i condomini si sviluppi un sistema di relazioni durevole. Non basta

quindi ritrovarsi all’assemblea annuale per approvare le spese e il bilancio preventivo. I meccanismi

di appartenenza implicano che ci si saluti incontrandosi per le scale; che ci si scambi le visite; che si

partecipino gioie e dolori, nascite e lutti; che ci si aiuti in caso di necessità e così via. E non unatantum, ma con continuità, tanto che ognuno si senta parte del condominio. Per questo le relazioni

devono essere attivate; non dalla lettera dell’amministratore, ma dalla volontà dei singoli

condomini.

Una dinamica simile si riscontra, molte volte, anche all’interno della famiglia, dove pure il vincolo

di sangue richiede di essere “attivato” per generare quel senso di appartenenza di cui si è detto.

Rimanendo sul tema dell’appartenenza di comunità e dei meccanismi che la garantiscono, c’è

un’ultima distinzione da ricordare.

Nelle società semplici, i meccanismi di appartenenza rispondono generalmente a dinamiche

spontanee e informali: le persone si conoscono, si salutano, si aiutano, si incontrano, si aggregano.

Alcuni riti rafforzano tali dinamiche, quali le feste (civili e religiose), le partecipazioni ad eventi

dolorosi o gioiosi (nascite, funerali, matrimoni ecc.); ma è nella quotidianità che tale appartenenza

si percepisce e si vive.

Nelle società semplici questo tipo di appartenenza può diventare addirittura un fattore di chiusura e

di autoreferenzialità, perché frena il contatto con le realtà esterne; e quindi influenzare

negativamente le espressioni e la creatività delle persone. Eppure, nel medesimo tempo, la stessa

appartenenza costituisce una condizione di sicurezza e di protezione molto importante, che concorre

in modo significativo alla costruzione della identità personale. Si tratta di aspetti differenti, che

hanno comunque un forte impatto sulla persona, sul suo stato di benessere e sul livello di inclusione

sociale. Ma è necessario che essi siano tra loro in equilibrio, per impedire che gli effetti prodotti

dall’uno annullino i vantaggi derivanti dall’altro.

La realtà in cui viviamo però non corrisponde ad una società semplice e la complessità che la

caratterizza non favorisce il sorgere e lo svilupparsi di relazioni spontanee e informali. I condomini

non sono espressioni di comunità semplici, ma una somma di nuclei familiari, spesso privi di

relazioni di reciprocità e di prossimità. Le relazioni quindi sono difficili, tanto che in queste società

complesse, sono molto alti i rischi di patologie sociali, correlate con situazioni di appartenenza

carenti o assenti.

Naturalmente in tali società non sono facili nemmeno i meccanismi di attivazione, resi difficili

peraltro da un modello culturale che legittima l’individualismo, l’alta mobilità, la libertà di scelta

ecc.

Gli effetti negativi prodotti da questa appartenenza precaria o assente, sono corretti dal sistema dei

servizi attraverso relazioni formali e interventi competenti. Così quando una persona anziana si

sente sola e ha voglia di parlare con qualcuno si rivolge al “centro di ascolto” o al “telefono amico”;

quando una persona viene a conoscenza di una condizione di bisogno segnala il caso ai servizi

sociali; quando qualcuno o qualcuna denuncia un malore e chiede aiuto, non si interviene, ma si

chiama il pronto soccorso.

Sul piano puramente tecnico i risultati prodotti nei confronti della persona che chiede aiuto possono

essere buoni, ma essi avvengono al di fuori della cornice di appartenenza. Le relazioni e gli

interventi non agiscono a livello di dimensione sociale e non rispondono quindi a quel bisogno di

“sentirsi parte” di una comunità. Semmai può nascere un rapporto con il servizio o i servizi che

hanno risposto alla domanda, ma in questi casi i contenuti “tecnici” della relazione prevalgono sugli

altri, senza peraltro poterli, in qualche modo, sostituirli.

Nella società complessa quindi l’appartenenza non è scontata, né risponde a regole implicite o a

meccanismi informali e spontanei. Eppure il bisogno di appartenere deve comunque trovare

risposta. Al riguardo si possono identificare due tipi di percorsi.

Il primo corrisponde al meccanismo di omologazione, attraverso il quale una persona aderisce ad un

modello culturale, assumendono linguaggi, comportamenti, costumi ecc. Il “sentirsi parte” è più un

fatto di conformità ad un modello, facilmente osservabile, piuttosto che una sensazione emotiva

profonda. Si appartiene perché si è uguali agli altri. In questi casi il riferimento principale è proprio

il modello culturale, sia per quanto riguarda quelle componenti che hanno la forza e la concreta

possibilità di legittimare valori, comportamenti, linguaggi ecc.; sia rispetto ai canali e agli strumenti

di diffusione e di trasmissione di tali elementi, per consentire alle persone di apprenderli e di

conformarsi appunto.

Per questo si può parlare di una appartenenza omologata. In questo percorso svolgono una funzione

importante i sistemi di comunicazione di massa e le varie agenzie di formazione e di riproduzione

culturale; ma prima ancora sono fondamentali i cosiddetti “poteri forti”, variamente definibili, che

costituiscono la fonte da cui gli stessi mezzi e le stesse agenzie ricavano i messaggi da trasmettere.

Questo percorso si sviluppa senza richiedere un’adesione cosciente da parte delle persone che

costituiscono una comunità e gli stessi meccanismi sono percepiti come funzioni e strumenti

necessari all’esistenza stessa della società, senza dei quali la società scomparirebbe. L’assenza

dell’adesione consapevole tuttavia non influenza l’efficacia dei meccanismi, che agiscono sia a

livello manifesto, che a livello latente, all’interno di quelle dinamiche definite di “controllo

sociale”.

Il secondo percorso si sviluppa invece in ambiti più limitati e definibili, che vengono esplicitamente

scelti dalle persone: può essere l’ambito di lavoro, ma può anche essere una discoteca, un gruppo

culturale, un club o una associazione, un luogo materiale come una piazza o un bar e così via. In

questi ambiti si sviluppano meccanismi di appartenenza, in quanto al loro interno si sviluppano

relazioni significative, che rispondono al bisogno di “sentirsi parte”.

Sono di questo tipo anche le appartenenze che si sviluppano attraverso internet, in quelle che si

definiscono comunità virtuali. Sono persone che si parlano, che “si sentono parte”, ma che non si

incontrano personalmente, salvo organizzarlo appositamente, come in qualche caso succede. C’è un

programma in internet, che si chiama second life, dove le persone sono libere di costruirsi come

vogliono, scegliendo i loro profili di personalità, le loro aspirazioni e partecipando in questo modo

ad incontri (virtuali) a progetti ecc. Il tutto come fosse un grande gioco, entro il quale peraltro si

possono intravvedere dinamiche di appartenenza e di identificazione.

Per certi aspetti questi meccanismi sono simili a quelli che si ritrovano nella società semplice, in

quanto sono definiti da regole informali e da comportamenti spontanei e impliciti. Soltanto che alla

base di questa appartenenza c’è una scelta esplicita dell’entità sociale cui appartenere; condizione

che non si riscontra invece in una società semplice. In questa prospettiva la persona coinvolta attiva

apposite azioni, adotta linguaggi e comportamenti, partecipa a riti e così via. Si può parlare di una

appartenenza per elezione, proprio per sottolineare la scelta effettuata dalla persona e quindi la

libertà di riferirsi ad un ambito piuttosto che all’altro, con la facoltà di cambiare, se e kin quanto

ritenuto rispondente alle proprie esigenze.

I due percorsi non sono alternativi, ma creano due livelli di appartenenza molto diversi tra loro, sia

per la sicurezza e l’identità offerta, che per il benessere sociale prodotto.

a chi appartiene il disabile

A questo punto ha senso interrogarci sull’appartenenza del disabile. A chi appartiene il disabile?

Una domanda che i disabili ci pongono ogni giorno, alla quale dobbiamo trovare una risposta.

Ovviamente parliamo dei disabili colpiti da deficit permanenti, che esprimono una diversità nel

senso prima descritto.

Con gli elementi a nostra disposizione potremmo abbozzare qualche risposta: prima di tutto

appartengono alla famiglia; ma in qualche modo appartengono anche ai servizi che li assistono; e

infine appartengono anche alle associazioni che li rappresentano. Sono risposte che hanno un

fondamento, in quanto individuano luoghi reali, riscontrabili nelle comunità. Sono i luoghi dove si

incontrano i soggetti che si prendono cura dei disabili; luoghi naturali (come nel caso della famiglia)

o luoghi “etichettati”, nel senso che hanno il compito istituzionale di relazionarsi con i disabili.

Luoghi quindi riservati, dai quali sono esclusi i normali, che vivono e si riconoscono in altri luoghi.

Allora è su questa separazione che merita continuare la nostra riflessione.

Una semplice analisi della situazione mette in evidenza le modalità con le quali si affronta e si

gestisce il tema della disabilità.

In passato il tema si esauriva all’interno della famiglia, anche per gli aspetti problematici, pur in un

contesto di società semplice, dove si sviluppavano dinamiche di appartenenza molto informali e

spontanee. E quando la famiglia denunciava la sua incapacità ad agire, il disabile veniva affidato a

istituzioni specializzate, che se ne prendevano cura, levando il disabile stesso dalla famiglia e dal

suo contesto. In questo modo si segnava il fallimento o la rinuncia della famiglia e nel medesimo

tempo si esonerava la comunità ad interessarsi del problema.

Nella società attuale le modalità sono cambiate, ma forse i significati sono rimasti sostanzialmente

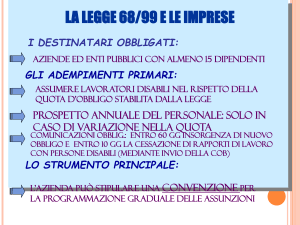

quelli di un tempo. Oggi la società riconosce il problema; lo regola e lo governa attraverso una

legislazione specifica; gli assegna le risorse necessarie per affrontarlo. Fare un elenco dettagliato di

tutti i provvedimenti esistenti non è impresa facile: sostegno nelle scuole; posti riservati nelle

organizzazioni del lavoro; comunità educative; centri diurni; provvedimenti economici adeguati

ecc.. Servizi e interventi che mirano a offrire condizioni di vita sufficienti, garantendo anche

appartenenza e aiuti alle famiglie, ma che, nel medesimo tempo, esonerano la “comunità dei

normali” ad interessarsi del problema stesso. In questo senso i disabili non ci appartengono e la

nostra responsabilità si limita a destinare loro le risorse necessarie per alimentare i servizi già

stabiliti e quelli previsti o prevedibili. E per avere sempre maggiori conoscenze in proposito si

destinano anche risorse per approfondire gli studi e per svolgere ricerche mirate.

In questo modo rimane la separazione tra noi e i disabili. Li incontriamo nei tavoli della

programmazione e in quelli del coordinamento, li incontriamo nei convegni, li incontriamo negli

accordi di programma; ma nella nostra quotidianità, nel nostro stile di vita, nel nostro “essere

normali” i disabili non ci sono. Non ci appartengono.

le questioni aperte

La riflessione potrebbe finire qui; a meno di cogliere nell’interrogativo che ci pongono i disabili,

l’occasione per ripensare alle modalità con cui noi stessi costruiamo e manteniamo le nostre

appartenenze. E più in generale alle dinamiche con cui si sviluppano le nostre comunità; alle

condizioni in cui esprimiamo e esercitiamo la nostra cittadinanza e il nostro diritto a partecipare; ai

fattori che concorrono al nostro benessere. Per questo pensiamo di non dare una risposta definitiva

all’interrogativo che ci pongono i disabili, ma di tenere le questioni aperte, per continuare la

riflessione e cercare continuamente risposte plausibili.

Il primo punto riguarda la normalità e la diversità.

E’ molto facile fare della retorica intorno a tale questioni. E’ facile dire: ma in fondo siamo tutti

normali o, viceversa, siamo tutti diversi. La normalità e la diversità ci sono. Ci sono sempre state,

pur variando a seconda dei contesti culturali nei quali vengono considerate. E sono tante le

diversità. Non c’è soltanto quella dei disabili, sulla quale peraltro si è concentrata la nostra

attenzione. Ci sono le diversità di genere, di generazioni, di culture e ognuna di queste è chiamata a

misurarsi con una normalità relativa. Non si possono ignorare e nemmeno si possono nascondere

usando espressioni (tipo diversamente-abile), che rischiano di mistificare una realtà, anziché

descriverla nelle sue differenti caratteristiche. Come se l’unico concetto da assumere come

riferimento fosse l’abilità (cioè la normalità) e la diversità fosse una categoria residua o “di

passaggio” verso un percorso di normalizzazione (che non ci sarà). Ciò può creare aspettative

infondate, sensi di colpa gratuiti, discriminazioni ingiustificate, ma legittima anche le deleghe di

responsabilità e le separazioni.

Per superare tali posizioni è necessario affermare la coesistenza tra normalità e diversità, con la

preoccupazione che tale diversità non produca danni nelle persone che si trovano coinvolte. Non è

sulla diversità quindi che occorre lavorare, come se si dovesse eliminarla, ma sugli effetti

discriminatori che la stessa produce sul piano dei diritti e delle opportunità per esercitarli.

A questo livello c’è una responsabilità diffusa che non può essere delegata, proprio perché i danni

che la diversità può subire dipendono prevalentemente dalla modalità con cui noi concepiamo e

gestiamo la nostra normalità. In altri termini si tratta di non blindare la nostra normalità

difendendoci dalla diversità, ma di accettare con essa un confronto aperto e senza pregiudizi,

sapendo che ciò imporrà alla nostra normalità un adattamento continuo e una continua costruzione.

Il secondo punto concerne l’appartenenza.

Occorre passare da una logica di garanzia e di tutela ad una logica di appartenenza.

Le leggi, per quanto adeguate, garantiscono tutela e riconoscimenti formali, ma non possono

assicurare appartenenza e relazioni inclusive. Queste possono essere prodotte soltanto da una

comunità che accoglie e che include. Non si intende con questo negare il valore della legge, ma si

tratta di prendere atto dei suoi limiti e agire di conseguenza. Di fronte alla domanda di aiuto, i

servizi e quindi le leggi continuano a svolgere una funzione insostituibile, ma questa rimane povera

se non trova un contesto di prossimità che sa produrre appartenenza, proprio per chi si trova in

condizione di bisogno. E la “prossimità” non è una condizione statica, che una volta costruita non si

distrugge più. Essa piuttosto è un processo continuo che va costantemente alimentato e agito. E’ il

capitale sociale che una comunità sa produrre e ri-produrre per dare un valore di qualità a quel

benessere, garantito dalle leggi e dal sistema dei servizi che ne deriva.

Il terzo punto riguarda l’autoreferenzialità delle organizzazioni.

I percorsi che abbiamo fin qui presentato coinvolgono persone singole, ma specialmente soggetti

organizzati, dalle famiglie dei disabili, alle associazioni, ai servizi sociali e sanitari, agli Enti locali.

E nei percorsi, tali soggetti giocano ruoli differenti, sia in rapporto alle specifiche competenze

attribuite, che per le diverse capacità operative e per i particolari interessi da tutelare e da difendere.

Il processo organizzativo che ne deriva è quindi articolato: c’è un generale orientamento verso il

raggiungimento di un obiettivo comune, che consente peraltro sufficienti spazi perché ogni soggetto

coinvolto collochi i propri obiettivi specifici. Ogni organizzazione infatti ha dei propri bisogni da

soddisfare e dei propri interessi da difendere; bisogni e interessi che devono trovare risposta nelle

attività svolte dai soggetti all’interno del processo. Si tratta di attività definite autoreferenziali,

necessarie alla loro sopravvivenza.

Il problema è determinare quando le preoccupazioni autoreferenziali diventano prevalenti, rispetto a

quelle riferibili all’obiettivo da perseguire, perché allora autoreferenzialità diventa ostacolo reale

alla collaborazione. Ciò vale per i servizi, ma vale anche per le associazioni, le quali possono

trovare convenienza in alcune scelte, anche se le stesse producono risultati diversi da quelli

teoricamente desiderabili. Un esempio in tal senso si riscontra nel modo con cui le associazioni dei

disabili accettano le deleghe da parte della società o da parte dei servizi (“dateci le risorse e noi

sappiamo come risolvere i problemi”). Come si è appena detto, la delega de-responsabilizza il

soggetto che la attribuisce, ma conferisce potere al soggetto che la assume e la esercita. Ma la stessa

delega rafforza di fatto quella separazione, che ostacola o rende difficile lo sviluppo dei processi di

appartenenza.

Anche i servizi sono esposti al rischio di autoreferenzialità, per il loro bisogno di auto legittimarsi.

E nell’esempio appena richiamato, i servizi spesso sono alleati delle associazioni, rispetto ad una

società e ad una comunità che rimangono indifferenti rispetto al problema, in quanto ritengono di

averlo già risolto attraverso le deleghe.

Ovviamente se l’obiettivo diventa sviluppare una comunità co-responsabile, occorre intervenire in

tali meccanismi e operare per promuovere e alimentare relazioni di fiducia tra i diversi soggetti. E

anche in questo caso non sono le leggi a produrre fiducia, ma la reciproca conoscenza e la

condivisione esplicita degli obiettivi che si vogliono perseguire e dei risultati che si intendono

raggiungere.

Un esempio. Se in un condominio le persone si conoscono e “si guardano in faccia” e tra questi c’è

una persona anziana, non c’è bisogno del custode estivo che vigili sulla sua salute; saranno gli stessi

condomini che si organizzano per controllare le condizioni di vita dell’anziano stesso. L’operatore

socio-sanitario potrebbe limitarsi a fornire i criteri da seguire per svolgere efficacemente il

controllo e promuovere il processo di responsabilizzazione. I medesimi meccanismi possono

verificarsi all’interno di un condominio solidale, nel momento in cui si incarica un operatorefacilitatore a promuovere fiducia e prossimità. Il suo compito dovrebbe essere a termine, fino a che i

condomini sono in grado di auto-gestirsi. Ma se l’obiettivo del facilitatore è anche quello di

conservare il posto di lavoro, egli tenderà a sostituirsi nelle relazioni tra i condomini per diventare

una risorsa indispensabile al funzionamento del condominio, tradendo, in qualche misura, le finalità

dello stesso condominio solidale.

Occorre perciò un’attenzione continua verso gli obiettivi da perseguire, da parte dei soggetti che

operano nei servizi e nelle associazioni, perché è proprio il confronto con questi che mette in luce

gli eventuali loro eccessi autoreferenziali.

L’ultimo punto è rivolto direttamente all’associazione “dopo di noi”.

Le riflessioni condotte fino a questo momento ci suggeriscono di modificare il messaggio

nell’espressione “insieme a noi”, per sottolineare che la co-responsabilità della comunità verso il

disabile non nasce quando la famiglia non è più in grado di arrangiarsi; essa deve esercitarsi ed

essere percepita in ogni momento della vita. Si tratta di una prospettiva nuova, che non si regge

sulle deleghe, ma sulla condivisione. Una condivisione che non prevede soluzioni di continuità,

perché l’appartenenza e la prossimità si costruiscono e si mantengono attraverso azioni continue.

Non sono emergenze da fronteggiare quando la famiglia non è più in grado di gestire le deleghe; si

tratta piuttosto di uno stile di vita, di una modalità di vivere la cittadinanza attiva e di agire la

partecipazione nella propria comunità.

Ascoltare l’interrogativo dei disabili è l’occasione quindi per ripensare al nostro essere cittadini

attivi non solo per noi stessi, ma per la complessità che la nostra società ci propone. E le risposte

che daremo, alla luce anche delle questioni trattate, concorreranno a rendere più armonico anche il

nostro vivere sociale e più armonica e più sicura la nostra appartenenza.