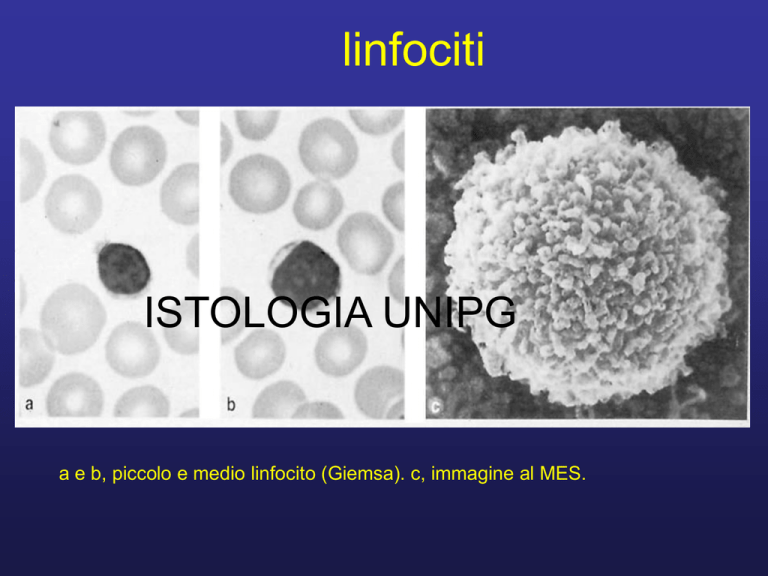

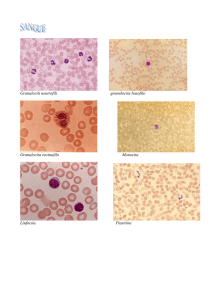

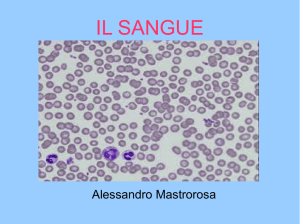

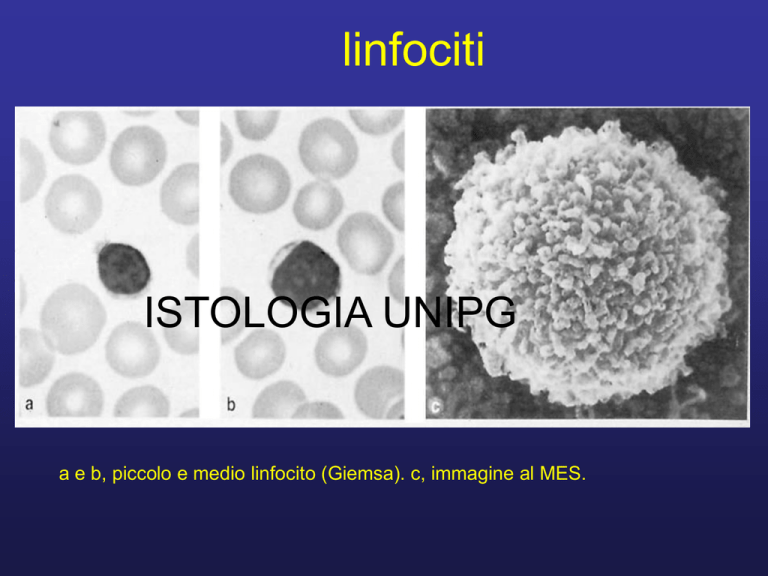

linfociti

ISTOLOGIA UNIPG

a e b, piccolo e medio linfocito (Giemsa). c, immagine al MES.

Medio e piccolo

linfocita

Nucleo:

sferico

20-30%

Granuli specifici:

nessuno

Pochi mesi-anni

Linfocito

ISTOLOGIA UNIPG

Linfocito al MES

Sopravvivenza: da

pochi mesi a diversi

anni

Funzione

ISTOLOGIA

UNIPG

Tipo T (80%): risposta

immunitaria

cellulo-mediata

Tipo B (15%): risposta

immunitaria di

tipo umorale.

NK (5%): riconoscono e

uccidono cellule rivestite

da anticorpi

plasmacellula

ISTOLOGIA

UNIPG

Plasmacellula della tonaca sottomucosa dell’intestino tenue di

ratto. E’ caratteristico di queste cellule tondegianti od ovali, la cui presenza nel connettivo lasso è facoltativa, il RER

molto sviluppato (1), cui compete la sintesi delle immunoglobuline. In alcuni punti le cisterne del reticolo sono

moderatamente dilatate (*) e contengono delicati fiocchi di materiale proteico. 2. Apparato del Golgi. Ingr.: 22.000x.

Linfociti T: hanno origine nel midollo osseo ma

diventano immunocompetenti nel timo;

• Linfociti T citotossici: secernono molecole che

inducono la morte di cellule estranee o cellule

dell’organismo trasformate da virus.

• Linfociti T helper: collaborano con i macrofagi e

stimolano i linfociti B.

• Linfociti T suppressor: sopprimono alcune

risposte immunitarie mediante segnali

molecolari specifici.

• Linfociti NK: riconoscono e colpiscono le cellule

bersaglio ricoperte da anticorpi.

Monocito

ISTOLOGIA

Nucleo:

a forma di fagiolo

Granuli specifici: nessuno

ISTOLOGIA

UNIPG

lys

Funzione

differenziamento in macrofago, fagocitosi,

presentazione antigene, secrezione di

citochine (IL1, TNFa), interferoni (IFNg),

lisozima.

Sopravvivenza: pochi gg. nel sangue; mesi

nel t. connettivo.

Monocito

Macrofagi residenti

•

•

•

•

•

•

•

Nella milza

Nel fegato (cellule del Kupffer)

Nel polmone (MF interstiziali ed alveolari)

Nell’osso (osteoclasti)

Nella cartilagine (condroclasti)

Nella cute (cellule del Langerhans)

Nel tessuto nervoso cerebrale (microglia)

Le piastrine (trombociti)

ISTOLOGIA

UNIPG

granulomero

ialomero

Le piastrine hanno dimensioni di circa 1,5-3,5 mm

Piastrine al MES

ISTOLOGIA

UNIPG

ISTOLOGIA UNIPG

Il granulomero contiene mitocondri, RER, Golgi, granuli. Lo ialomero contiene

microtubuli e microfilamenti che regolano la forma e il movimento della piastrina.

Nelle piastrine gli organelli più importanti sono i granuli:

Granuli a (0,15-0,4 mm): contengono proteine, tra cui fattori di coagulazione,

fibrinogeno, FN, PDGF (mitosi cell. endoteliali, fibroblasti, cell. muscol. lisce), TGF,

EGF; Granuli densi d (0,17 mm): contengono serotonina (vasocostrizione) assorbita

dal plasma, istamina, adrenalina, ioni Ca2+ e PO43-;

Granuli l: sono lisosomi e contengono idrolasi acide;

Perossisomi: poco numerosi con attività perossidasica (catalasi)

piastrina

MT

STD

SC

ISTOLOGIA

SC

UNIPG

Corteccia di actina

d

a

lis

SC= sistema canalicolare, accumula e

rilascia Ca2+, secerne il contenuto dei

granuli a.

STD=sistema di tubuli densi, è la

sede di sintesi delle prostaglandine

piastrine

ISTOLOGIA

UNIPG

(2) rivestimento esterno di PG e fattori

(2) rivestimento esterno di PG e fattori

piastrinici della coagulazione;

piastrinici della coagulazione;

(4) granuli alfa.

(4) granuli alfa.

Piastrine in corso di

aggregazione

ISTOLOGIA

UNIPG

Processi

citoplasmatici

Piastrine in corso di aggregazione

ISTOLOGIA

*

UNIPG

* Notare la diminuzione del numero dei granuli in alcune piastrine

ISTOLOGIA

UNIPG

P=piastrine

P=piastrine

SE=collagene sottoendoteliale

SE=collagene sottoendoteliale

Piastrine

al MES

ISTOLOGIA

UNIPG

Quadri riassuntivi al MO

, N, L, P

N

ISTOLOGIA

N

B

UNIPG

P

LB

linfociti

monocito

ISTOLOGIA

UNIPG

monocito

Neutrofilo,

ISTOLOGIA

UNIPG

piastrine

linfocito

ISTOLOGIA

Neutrofilo

Linfocito

monocito

UNIPG

linfocito

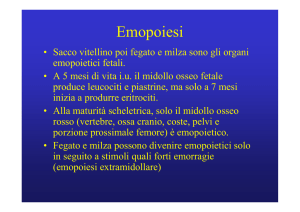

Emopoiesi

• Sacco vitellino poi fegato e milza sono gli organi

emopoietici fetali.

• A 5 mesi di vita i.u. il midollo osseo fetale

produce leucociti e piastrine, ma solo a 7 mesi

inizia a produrre eritrociti.

• Alla maturità scheletrica, solo il midollo osseo

rosso (vertebre, ossa cranio, coste, pelvi e

porzione prossimale femore) è emopoietico.

• Fegato e milza possono divenire emopoietici solo

in seguito a stimoli quali forti emorragie

(emopoiesi extramidollare)

Emopoiesi nel fegato fetale

E

F

EMOPOIESI

F

E=cellule emopoietiche;

F=cellule epatiche

• Midollo

osseo adulto

EMOPOIESI

megacariociti

Oltre alle cellule endoteliali e

a quelle emopoietiche, il

midollo osseo contiene cellule

reticolari, che formano uno

stroma di sostegno ricco di

fibre reticolari. Esse

sintetizzano la ECM ma

anche fattori di crescita che

controllano l’emopoiesi

La HSC

• Tutti gli elementi figurati del sangue

deriverebbero dalla cellula staminale

emopoietica (hematopoietic stem cell o

HSC), che rappresenta circa lo 0,1% di tutte

le cellule nucleate del midollo osseo rosso

• E’ una cellula staminale pluripotente con

capacità mitotica e di autorinnovamento

Dalla HSC derivano due tipi di cellule multipotenti:

• La cellula CFU-Ly che è la cellula staminale

orientata in senso linfoide( linfociti B e T)

• La cellula CFU-GEMM che è la cellula staminale

mieloide ( tutte le cellule della serie mieloide:

eritrociti, granulociti, monociti, megacariociti).

eritrocitopoiesi

Perdita capacità mitotica

EMOPOIESI

Normoblasti

precursori

Il midollo osseo

EMOPOIESI

Normoblasti

EMOPOIESI

EMOPOIESI

*

EMOPOIESI

*I corpi di Jolly sono corpuscoli tondeggianti basofili

nel citoplasma di eritrociti immaturi. Di circa 1 μm di

diametro, sono costituiti da residui di cromatina.

Tiziano Baroni, L’emopoiesi

EMOPOIESI

I precursori: l’eritroblasto

Micropinocitosi

MicropinocitosididiFe

Fe

EMOPOIESI

EMOPOIESI

Eritroblasto ortocromatico

EMOPOIESI

EMOPOIESI

Tiziano Baroni, L’emopoiesi

Cellula non più capace di

entrare in mitosi

Reticolocito

EMOPOIESI

Reticolociti

EMOPOIESI

reticolociti colorati con blu di cresile brillante che

mostrano un fine reticolo dovuto alla colorazione di RNA

residuo

reticolocito al SEM. La superficie è lobulata o

irregolarmente indentata a causa di movimenti attivi.

precursori

granulocitopoiesi

dalla cell.

staminale

mieloide

EMOPOIESI

Cessa la produzione

di granuli primari ma

non dei secondari

Perdita della capacità mitotica

Allo stadio di mielocito i granuli specifici o secondari arricchiscono il citoplasma

Allo stadio di metamielocito il nucleo si incurva

Precursori dei granulociti

(Giemsa).

EMOPOIESI

La foto mostra tre fasi dello

sviluppo del granulocito

neutrofilo. Il mielocito

neutrofilo (M1) si

riconosce per il nucleo

grande ed eccentrico, per il

Golgi ben sviluppato (che

produce una immagine

negativa caratteristica) e per

i numerosi granuli

azzurrofili (primari) nel

citoplasma. Il successivo

stadio maturativo è detto

metamielocito (M2) e

consiste in una cellula più

piccola, con nucleo

indentato e granuli

azzurrofili relativamente

meno numerosi. Lo stadio di

cellula a banda (M3), con

nucleo polilobato, è simile a

quello finale di neutrofilo

maturo (M4).

Striscio di sangue con leucemia mieloide cronica

N

EMOPOIESI

EMOPOIESI

Meta-Mc

Mc

Molti neutrofili (N); precursori dei granulociti: Mc=mielociti e

Meta-Mc=metamielociti

Tiziano Baroni, L’emopoiesi

Striscio di sangue con leucemia mieloblastica acuta

(maligna)

EMOPOIESI

N

EMOPOIESI

Mb

Tiziano Baroni, L’emopoiesi

Scarsi neutrofili (N); mieloblasti (Mb)=precursori immaturi dei granulociti

monocitopoiesi

• dalla cellula staminale mieloide (CFUGEMM) derivano progenitori e precursori

della linea differenziativa monocitaria.

• questa comprende monoblasti-promonocitimonociti. Dal monocito si originano (per

mitosi e maturazione) i macrofagi dei vari

distretti dell’organismo.

linfocitopoiesi

• dalla cellula staminale orientata in senso

linfoide (CFU-Ly) derivano progenitori e

precursori delle linee differenziative dei

linfociti B, T e NK.

piastrinopoiesi

Dalla cellula staminale mieloide CFU-GEMM hanno

origine i progenitori e i precursori del megacariocito

Megacariocito

EMOPOIESI

EMOPOIESI

Il megacariocito è lo stadio differenziativo finale che parte dalla cellula

staminale mieloide del midollo osseo e prosegue nel megacarioblasto (1550 µm), promegacariocito (29-80 µm) fino al megacariocito (35-150 µm)

Megacariocito

EMOPOIESI

In some cases, the nucleus may

contain up to 64N DNA, or 32 copies

of the normal complement of DNA in

a human cell.

Il nucleo è lobato e poliploide e si forma per endomitosi (mitosi senza

formazione di nuclei distinti e non seguita da citodieresi). La formazione delle

piastrine è sotto il controllo della trombopoietina (prodotta da rene e fegato)

Il midollo osseo

EMOPOIESI

EMOPOIESI

Tiziano Baroni, L’emopoiesi

Tessuto linfoide

• è una varietà di tessuto reticolare presente

negli organi linfoidi;

• ha una funzione essenziale nella immunità

Tessuto linfoide

fibre reticolari

evidenziate con

colorazione

secondo Gomori

(milza umana)

Tessuto linfoide

• organi linfoidi primari: midollo osseo e timo

in essi maturano cellule linfoidi pluripotenti che

differenziano in linfociti B (mid. osseo) e T (timo) in

assenza di antigene.

• organi linfoidi secondari: milza, linfonodi, MALT

(tessuto linfoide associato alle mucose: tonsille,

placche di Peyer, appendice cecale) dove i linfociti

svolgono le loro funzioni, essendo stati attivati dopo

l’incontro con l’antigene (fase antigene-dipendente).

Organi linfoidi

Milza:

Polpa rossa (a causa dei numerosi eritrociti): seni venosi e cordoni

splenici (di tessuto connettivo reticolare).

Polpa bianca (numerosi linfociti)

Milza:

Organi linfatici

capsula

polpa rossa

Tessuto linfoide

p. bianca

Organi linfatici

Milza:

Le principali funzioni della componenti della milza sono:

-polpa bianca: sede della risposta immunitaria verso

microrganismi nel sangue (funzione linfopoietica);

-polpa rossa: demolizione degli eritrociti invecchiati o

danneggiati (funzione emocateretica).

La milza come

organo

emocateretico

Tessuto linfoide

Tessuto linfoide

milza

1

2

6

A

B

C

Polpa rossa (a causa dei numerosi eritrociti): A: 1.seno venoso e 2.

cordoni splenici; B: seno venoso con linfociti (4), eritrociti lisati,

cellule endoteliali (5) a bastoncello e separate da stretti spazi; 6.

nucleo di cell. endoteliale; 7. macrofago all’esterno del sinusoide

La linfa

Il liquido interstiziale passa dal connettivo

lasso nei capillari linfatici (a fondo cieco e

rivestiti da endotelio) dove vi scorre come

linfa. La linfa ritorna al circolo venoso

tramite il dotto toracico e il dotto toracico

destro.

Quindi c’è un continuo passaggio di liquidi

dai tessuti al circolo linfatico e venoso e

viceversa (circa 24 litri/die).

Lungo il circolo linfatico sono interposti i

linfonodi, stazioni di filtraggio che

eliminano agenti estranei (come i batteri)

penetrati nell’organismo.

Tessuto linfoide

Nella linfa è presente una componente

cellulare composta essenzialmente da

linfociti T.

La presenza di fibrinogeno garantisce la

coagulazione della linfa.