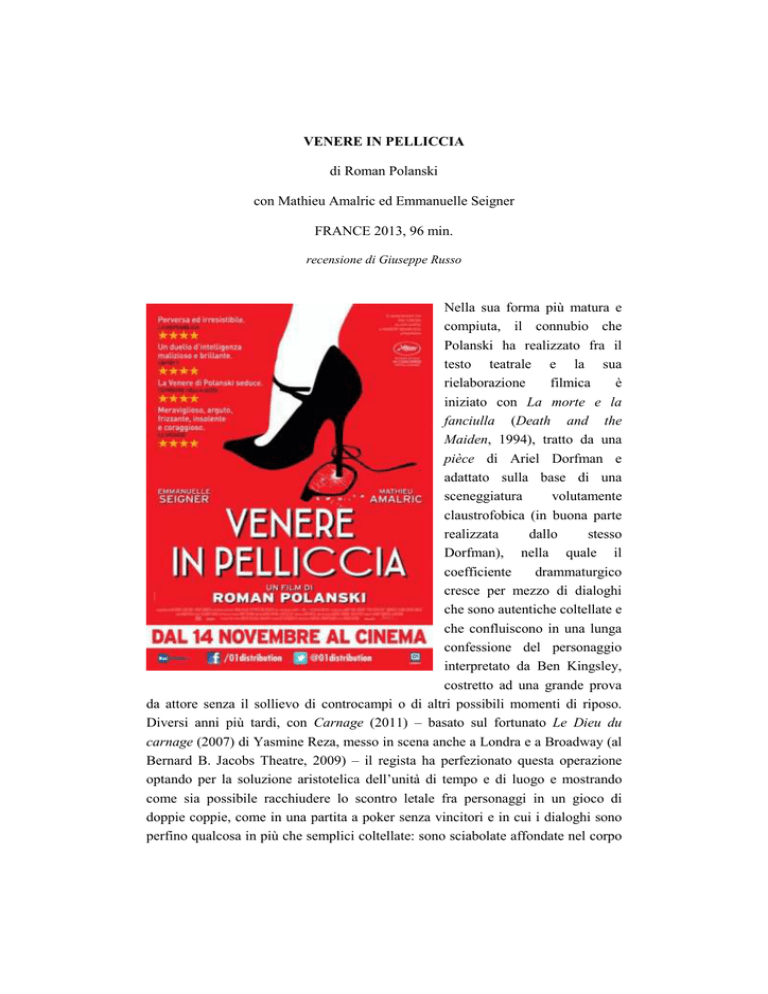

VENERE IN PELLICCIA

di Roman Polanski

con Mathieu Amalric ed Emmanuelle Seigner

FRANCE 2013, 96 min.

recensione di Giuseppe Russo

Nella sua forma più matura e

compiuta, il connubio che

Polanski ha realizzato fra il

testo teatrale e la sua

rielaborazione

filmica

è

iniziato con La morte e la

fanciulla (Death and the

Maiden, 1994), tratto da una

pièce di Ariel Dorfman e

adattato sulla base di una

sceneggiatura

volutamente

claustrofobica (in buona parte

realizzata

dallo

stesso

Dorfman), nella quale il

coefficiente

drammaturgico

cresce per mezzo di dialoghi

che sono autentiche coltellate e

che confluiscono in una lunga

confessione del personaggio

interpretato da Ben Kingsley,

costretto ad una grande prova

da attore senza il sollievo di controcampi o di altri possibili momenti di riposo.

Diversi anni più tardi, con Carnage (2011) – basato sul fortunato Le Dieu du

carnage (2007) di Yasmine Reza, messo in scena anche a Londra e a Broadway (al

Bernard B. Jacobs Theatre, 2009) – il regista ha perfezionato questa operazione

optando per la soluzione aristotelica dell’unità di tempo e di luogo e mostrando

come sia possibile racchiudere lo scontro letale fra personaggi in un gioco di

doppie coppie, come in una partita a poker senza vincitori e in cui i dialoghi sono

perfino qualcosa in più che semplici coltellate: sono sciabolate affondate nel corpo

e nella mente del nemico, in un sistema relazionale in cui ognuno è un nemico e la

coppia non serve a proteggere niente e nessuno. Nel tempo intercorso fra questi due

film, Polanski – che non ha mai fatto mistero di volersi anche divertire in questo

ambiente, non di rado producendosi in interpretazioni di un certo rilievo – ha avuto

modo di recitare come protagonista nello splendido adattamento della commedia di

Aleksander Fredro Zemsta (2002), un classico del teatro polacco dell’Ottocento

rivisitato da Andrzej Wajda e giustamente elogiatissimo dalla critica1 sia per

l’eleganza della regia che per la raffinata recitazione.

Con La Vénus à la fourrure, basato sulla pièce Venus in Furs dello statunitense

David Ives e presentato in concorso a Cannes 2013, assistiamo ad un ulteriore

passo avanti in questo incontro/scontro fra il territorio cinematografico e lo spunto

teatrale. Lo spettacolo, basato sull’omonimo romanzo di Leopold von SacherMasoch, è stato messo in scena nel 2011, prima al Manhattan Theatre Club di

Broadway e poi al Lyceum Theatre. Non molto tempo dopo, il testo è capitato fra

le mani di Polanski, che a quanto pare ne è stato subito attratto e ha preso

rapidamente la decisione di adattarlo, a quattro mani con Ives. In un’intervista

concessa ad ottobre ad un settimanale del gruppo RCS, alla domanda posta

dall’intervistatrice: «Un film con due attori, girato in un teatro: non facile. È stata

una sua idea?» Polanski ha risposto:

« Mi ha dato la sceneggiatura il mio agente. Siccome quel giorno non avevo molto

da fare ho cominciato a leggerla. E a ridere: i dialoghi erano davvero divertenti. A

un film con due soli attori, poi, ci pensavo da anni. Era una sfida riuscire a farlo

senza essere noiosi, e io ho bisogno di sfide. Anche l’ironia con cui veniva

affrontato il rapporto uomo-donna mi piaceva, questa specie di vendetta di Venere

era molto attraente. Inoltre, io amo il teatro. Ho cominciato presto, a 14 anni mi

diedero un ruolo da protagonista e da allora continuai ad andarci, avessero bisogno

di me o no»2.

Senza risalire fino a Les enfants du Paradis (1945) di Marcel Carné, di film che

insistono sull’esplorazione dei recessi del mondo teatrale ce ne sono stati molti,

basti pensare allo splendido Dopo la prova (Efter repetitionen, 1984), di Bergman.

E nel cinema francese ci sono stati anche ottimi esempi di lungometraggi concepiti

e realizzati intorno a due soli personaggi che dialogano all’infinito, come ha fatto

nel 1981 Louis Malle col socratico La mia cena con André (My Dinner with

André). Perciò, Polanski sapeva bene di avventurarsi in uno spazio per nulla

1

Cfr. la recensione di Katarzyna Długosz in: Tygodnik, n. 6/2002. Cfr. anche Cinema

Polska, nr. 10/2002, pp. 12-15.

2

http://www.iodonna.it/personaggi/interviste/2013/polanski-seigner-intervista401720825297.shtml

vergine e anzi ricco di precedenti illustri. Eppure, forse anche grazie alla sua ben

nota tendenza iconoclasta e ad una dose di divertimento che sembra provare da

sempre quando può mettere a nudo e ferire le sue creature, il suo sforzo è da

ritenersi perfettamente riuscito, tanto che Roberto Escobar ha legittimamente detto

che le diverse ipotesi interpretative di questo film «possono valere l’una accanto

all’altra»3 con buona pace del principio di esclusione reciproca.

La trama è riassumibile in poche righe. Thomas è un regista che sta allestendo una

rilettura del romanzo di Sacher-Masoch e sta facendo dei provini per selezionare la

protagonista. Al termine della (presumibilmente) prima giornata di audizioni,

mentre sta per andar via insoddisfatto delle attrici che si sono presentate, fa

irruzione nel teatro Vanda,

in apparenza una modesta

attricetta molto volgare,

grossolana, sovratatuata e

incolta. Si rivela però subito

adattissima al ruolo, che sa

mettere in scena con

un’intensità

tale,

da

coinvolgere Thomas in un

lungo gioco di scambi e

metamorfosi, al punto che

verso la fine induce il regista

ad interpretare lui stesso la parte della protagonista e lei la parte di lui. Affondando

sempre più nella psiche di Thomas, il gioco spinge il regista ad offrirsi in sacrificio

legato (non molto diversamente da come era legato alla sedia Trelkovsky ne

L’inquilino del terzo piano, interpretato nel 1976 dallo stesso Polanski) ad un

assurdo cactus finto, rimasto sulla scena da un precedente allestimento di un

musical basato su Ombre rosse, ossia proveniente da un mondo di valori ormai

antico, in cui il principio maschile e quello femminile erano chiaramente separati e

non confondibili. In un turbine di furori dionisiaci, Vanda si ripresenta sul palco

come baccante in grado perfino di uccidere Thomas/Penteo, ma preferisce andar

via dopo averlo annichilito e svuotato della sua presunzione autoriale.

3

Cfr. L’Espresso, n. 46/2013, p. 158.

Per certi aspetti, la donna incarna senza dubbio un principio femminile di fondo

che è presente anche nella struttura psichica di Thomas ma che l’uomo tende ad

occultare, probabilmente perché se ne sente minacciato. Tanto è vero che quando

tale principio emerge – in particolare dopo l’esilarante sequenza nella quale il

rapporto tra i due si trasforma in seduta psicoanalitica in cui è lei ad analizzare lui –

travolge completamente l’autore. Per altri versi, dato il fortissimo scarto esistente

(e sul quale Polanski

insiste molto) fra la

serietà borghese di lui

e il kitsch a dir poco

ruspante di lei, Vanda

può essere considerata

l’incarnazione di una

vendetta

anche

culturale: il basso che

rovescia l’alto, lo

smaschera, lo denuda,

lo

travolge;

che

volendo potrebbe perfino ucciderlo. E va ricordato che la tendenza a mostrare

personaggi che, isolati dal mondo esterno, tendono ad aggredirsi reciprocamente in

un’operazione di progressivo disvelamento delle rispettive ipocrisie ed esibizione

delle nature profonde – che sono quasi sempre violente, ma soprattutto miserabili –

è presente nel cinema di Polanski fin dal suo esordio come regista ne Il coltello

nell’acqua (Nóż w wodzie, 1962), tanto che non è eccessivo affermare che il suo

pubblico se lo aspetta, almeno ogni 3-4 film. Ma c’è un aspetto ulteriore da tenere

nella giusta considerazione, se si vuole andare alla ricerca della funzione svolta dal

personaggio di Vanda. Sia il lungo piano-sequenza iniziale, quando lei arriva in

teatro, che il suo reverse nella sequenza di chiusura (quando va via) sembrano

pensati e realizzati per far risaltare uno spaventoso temporale che sta avendo luogo

all’esterno del teatro e del quale sostanzialmente non si percepisce la presenza

durante la lunga audizione. Questo fa pensare alla volontà da parte del regista di

collegare la prorompente personalità della donna a certe potenze naturali che si

annunciano in modo classico, per mezzo di tuoni, fulmini e saette. Anche Álvaro

Mutis aveva fatto una scelta non molto diversa, quando ha elaborato i personaggi di

Ilona e di Larissa nel secondo romanzo della sua trilogia di Maqroll. Anche lì,

infatti, è la pioggia ad annunciare l’avvicinamento oppure l’allontanamento del

principio femminile, che però ha un valore molto più rassicurante poiché insegna

all’uomo l’arte della pazienza riflessiva: «Lascia che le cose scorrano, in esse è

nascosta la chiave. Se la si cerca, si perde la facoltà di scoprirla»4. Vanda non è

venuta per filosofeggiare ma per smontare la personalità di Thomas e metterne a

nudo la miseria che ne è al centro e intorno alla quale l’uomo ha costruito la sua

carriera e la sua reputazione. Vanda non è una consolatrice ma una vendicatrice, e

sembra proprio che attraverso di lei si scateni una potenza di origine sacra, che si

presenta lasciandosi precedere da pioggia e fulmini. In realtà, l’associazione tra le

forze meteorologiche e le divinità femminili è ben più antica dell’Afrodite greca,

ed è molto diffusa: la si ritrova nella sumera Inanna, nella babilonese Ishtar, nella

Tefnut egizia, nella Sulis celtica e così via. L’antropologia ci insegna che sono

alcune caratteristiche biologiche della donna (ciclo mestruale, fecondità, parto,

etc.) a farla percepire in moltissime culture come «un essere al tempo stesso ferito,

impaurito e malefico, che appartiene per natura al sacro “sinistro” e di cui in certi

casi occorre temere la presenza o il contatto»5, come lo teme in modo crescente

Thomas, appunto. Ma di certo a Polanski, soprattutto nel momento in cui sceglie la

moglie come interprete per questo ruolo così potente, facendola esporre fino ai

limiti delle sue possibilità anagrafiche (Emmanuelle Seigner ha ormai 47 anni e

non più 26 come durante le riprese di Luna di fiele), non interessa tanto il

background antropologico di questa combinazione quanto la sua eterna attualità.

Infine, a differenza di quanto accade in Carnage e nel relativo gioco di scambi e

smascheramenti reciproci, in La Vénus à la fourrure risulta particolarmente

decisiva la presenza di un

testo scritto (come accade

anche nella pièce teatrale)

con il quale i due

protagonisti si misurano in

modo continuo, incessante,

nevrotico, e che ha un

ruolo molto attivo nella

dialettica fra i due, quasi

che il testo scritto fosse

una

sorta

di

terzo

personaggio, con la sua particolare fisicità. In ogni momento il testo evoca elementi

presenti nei due protagonisti, li chiama all’appello, li sfida. E tuttavia ad esso non è

certo riservato un trattamento diverso, dato che anch’esso viene più volte

smascherato, violato, decostruito. Vanda lo getta nel (finto) caminetto, Thomas lo

4

Á. Mutis, Ilona arriva con la pioggia, a cura di E. Franco, Torino, Einaudi 1991, p. 62.

R. Caillois, L’uomo e il sacro, a cura di U.M. Olivieri, Torino, Bollati Boringhieri 2001,

p. 134.

5

strapazza senza soste, eppure il testo rimane lì e continua a partecipare al gioco

senza fornire neanch’esso punti di riferimento stabili ma, anzi, negando la sua

tradizionale funzione di donatore di senso. Contribuisce sia alla demolizione

dell’identità dei personaggi che al momentaneo riassemblaggio dei pezzi rimasti.

Siamo dunque in una giostra «di seduzione e dominio dove non è solo il trucco il

segno della metamorfosi ma proprio la scrittura come persistente inganno»6, dato

che nel mondo di Polanski – per sua stessa ammissione – le certezze sono la

quintessenza della noia7 mentre l’esplorazione dei vizi e delle perversioni

rappresenta quanto di più divertente il cinema possa rappresentare. E da questo

punto di vista, anche da questo punto di vista, La Vénus à la fourrure è un

autentico capolavoro.

6

7

S. Emiliani, Claustrofobie e romanticismo, in: Filmcritica, n. 635-636, 2013, p. 261.

Cfr. F. Di Celle, Roman Polanski, Milano, Il Castoro 2008.