L’Europa che non c’è

Stampa

Vladimiro Giacché

1 2 >>

L’Europa che vogliamo è facile a descriversi: è un’Europa giusta, democratica, unita, indipendente,

e - ovviamente - pacifica. Purtroppo, volere un’Europa con queste caratteristiche significa volere

un’Europa piuttosto diversa da com’è oggi. Diciamo pure: significa volere un’Europa che non c’è.

In effetti, è difficile definire “giusta” un’Europa nella quale le differenze nel reddito tra le diverse

classi sociali crescono anziché diminuire ed in cui la precarizzazione dei rapporti di lavoro avanza

pressoché ovunque. [1] Quanto alla “democrazia”, basterà ricordare che la cosiddetta “Costituzione

europea” non è nata da una Costituente eletta direttamente dalle popolazioni dell’Europa, e

tantomeno da un dibattito che abbia coinvolto i cittadini di questa “costituenda” Europa.

Anche l’”unità” europea non è oggi molto più che un’ideale - a parte la moneta unica: che è certo

di grande importanza, ma non è davvero sinonimo di un’unità europea in senso pieno (e del resto

non è adottata ufficialmente neppure da tutti i Paesi dell’Unione Europea).

Anche sull’”indipendenza” dell’Europa si potrebbe a lungo discutere: certo è che alla sovranità

monetaria (ormai pienamente acquisita) non fanno riscontro né una politica economica, né una

politica estera comuni - ed è ben difficile parlare di “indipendenza” laddove non vi sia neppure

un’uniformità di indirizzi in questi campi.

Quanto al fatto di vivere in un’Europa “pacifica”, pensando all’Irak ne siamo più o meno tutti

convinti: e certamente è un fatto che l’Unione Europea in quanto tale non ha dichiarato guerra a

nessuno. A dire il vero, non potrebbe neppure farlo, stante l’assenza di una politica estera e di difesa

comune; ma questo non dovrebbe rassicurarci: infatti - proprio a motivo di questa assenza - ben 10

tra i 25 Paesi dell’Unione Europea hanno inviato truppe in Irak - e di conseguenza non soltanto

hanno preso parte ad una guerra, ma ad una guerra intrapresa senza e contro il parere dell’Onu, e

quindi illegale secondo i principi della legalità internazionale. [2]

Insomma: per affermare i princìpi indicati all’inizio, si può dire - volendo essere eufemistici - che

c’è ancora molto da lavorare. E qui dobbiamo tenere a mente due cose. La prima è che sarebbe

illusorio pensare di potere conseguire quegli obiettivi al di fuori dell’Europa: in altri termini, quelle

5 sfide per noi oggi non possono giocarsi che sul terreno dell’Unione Europea (vedremo meglio più

avanti cosa questo significhi in concreto). La seconda cosa è che in Europa o quegli obiettivi si

conseguono tutti assieme, o non si conseguono affatto. Senza giustizia sociale avremo un’Europa

sempre più divisa al suo interno, sia in termini sociali che territoriali. E in occasione del grande

movimento per la pace del febbraio 2003 si è visto che il deficit di democrazia che affligge

l’Europa (emblematicamente raffigurato dalla partecipazione di dieci Stati europei alla guerra,

nonostante l’opinione pubblica europea fosse ovunque in maggioranza contraria) si è rivelato un

forte limite anche per una politica indipendente dell’Europa in quanto tale.

Resta il fatto che oggi, su tutti i princìpi citati, registriamo una situazione tutt’altro che

incoraggiante. In questo l’Europa è vittima di se stessa. In due sensi: è vittima del suo successo, del

successo della costruzione europea, ed è vittima di alcuni vizi di fondo, cioè di alcuni limiti

connaturati al processo di costruzione europea come si è svolto storicamente e fino ad oggi (più

precisamente: così come esso è stato voluto e condotto dalle élite europee). Vediamo perché,

cominciando dai successi dell’Europa.

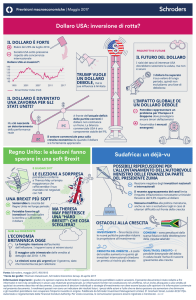

1. L’euro: un successo... catastrofico?

Il vero, grande successo dell’Europa è l’euro. Per Robert Alexander Mundell, premio Nobel per

l’economia nel 1999, l’euro è stato “un successo eccezionale”, “il miglior lancio di una valuta in

tutta la storia delle monete su scala mondiale”. [i] Mundell ha ragione. Lo dimostra il fatto che,

dalla sua introduzione, il peso dell’euro a livello internazionale cresce: è sempre maggiore il

volume degli strumenti finanziari denominati in euro e delle transazioni commerciali effettuate in

questa valuta; inoltre, aumenta il numero dei Paesi che hanno adottato l’euro o comunque lo

adoperano come valuta di riferimento; e cresce il peso relativo delle riserve in euro detenute dalla

banche centrali di tutto il mondo. A quest’ultimo proposito, il presidente della Commissione

Europea Prodi ha raccontato che già quattro anni fa le autorità di Pechino gli avevano assicurato che

avrebbero continuato “a comprare euro fino a quando non avremo nel futuro non vicino una uguale

quantità di euro e di dollari nelle nostre riserve”.

Quindi quando lo stesso Prodi afferma che l’euro è “uno strumento che ha evitato il monopolarismo

monetario”, dice la pura e semplice verità. [3] Una verità che da un anno a questa parte ritroviamo

anche nelle dichiarazioni degli operatori sui cambi: “sono impressionato dalla forza dell’euro. Una

cosa che trovo incoraggiante come trader è la crescente statura internazionale della valuta europea

che in molti casi ormai la pone come alternativa diretta al biglietto verde”. [4] Il fatto di

rappresentare un’alternativa al dollaro sarebbe ovviamente un fatto positivo per l’economia

europea: ad esempio, l’Unione Europea potrebbe cominciare ad attrarre capitali dal resto del mondo

- e si tratta di un processo che del resto è già in corso dal 2002, anno in cui l’afflusso netto di

capitali verso la zona euro è stato di 29,4 miliardi di euro (l’anno precedente ne erano usciti

63,4). [5]

Potrebbe però essere un successo catastrofico. E non per via delle “alte quotazioni” dell’euro

rispetto al dollaro. Queste quotazioni non sono particolarmente elevate, e tra l’altro presentano

vantaggi non indifferenti (come quello di ridurre gli effetti dell’aumento del petrolio, che viene

pagato in dollari). Tra l’altro, la quota maggiore del commercio estero dei Paesi europei è interna

alla zona euro, e quindi da questo punto di vista le quotazioni della moneta unica rispetto al dollaro

sono pressoché ininfluenti.

No. I rischi legati all’euro ed al suo successo vengono da un’altra parte: vengono dagli Stati Uniti.

Nella stessa intervista citata più sopra Romano Prodi ha fatto anche un’affermazione piuttosto

pesante: dopo aver detto che la moneta unica è un fatto “soprattutto politico”, ha spiegato che “non

a caso i maggiori scontri e le maggiori tensioni con gli Stati Uniti sono avvenuti dopo che è stato

creato l’euro”.

Sono affermazioni che possono sembrare eccessive e fuori luogo soltanto a chi non capisce che

l’euro rappresenta la più seria minaccia di sempre all’egemonia valutaria del dollaro. Tale

egemonia ha assunto la configurazione che perdura tuttora nel 1971, allorché Nixon decretò la fine

della convertibilità del dollaro in oro. Da allora il dollaro è divenuto una valuta puramente

fiduciaria, senza più l’ancoraggio al valore delle riserve in oro detenute dalla Federal Reserve.

Nonostante ciò, oltre il 50% del commercio mondiale avviene tuttora contro pagamento in dollari

(mentre la quota statunitense del commercio mondiale è appena del 25%), così come la maggior

parte delle riserve valutarie delle banche centrali è in dollari. È questa egemonia valutaria che

consente agli Stati Uniti di avere una bilancia commerciale con il resto del mondo cronicamente in

rosso senza che questo comporti le conseguenze che ogni altro Paese del mondo al suo posto

dovrebbe patire: svalutazioni, pagamento di cospicui interessi sui titoli di Stato, crisi finanziarie.

Il punto è proprio questo: se quella egemonia valutaria venisse meno, verrebbero meno questi

privilegi (il cosiddetto “signoraggio del dollaro”). A questo tipo di osservazioni in genere i difensori

della valuta statunitense rispondono che è “il mercato” a decidere il valore delle valute, e che

quindi, se le cose vanno avanti in questo modo da così tanto tempo, è perché evidentemente non

esiste una valuta in grado di rivaleggiare col dollaro. Verissimo - sino a poco tempo fa. Oggi però

quella valuta esiste, ed è la moneta unica europea: che tra l’altro (a differenza di quanto troppo

spesso si legge sui giornali anche economici) si riferisce ad un’economia che ha fondamentali più

solidi di quelli statunitensi, a cominciare da una bilancia commerciale in attivo.

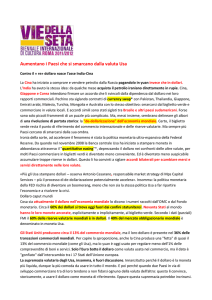

Di qui le contromisure adottate dagli Stati Uniti. Tra cui la guerra all’Irak. Da questa guerra, infatti,

gli Stati Uniti si ripromettevano il conseguimento di questi obiettivi: controllare materie prime

strategiche; scongiurare la possibilità che il petrolio fosse venduto in euro (come aveva iniziato a

fare Saddam Hussein) anziché in dollari; controllare e/o destabilizzare di un’area come il Medio

Oriente, che rientra nella zona gravitazionale dell’euro ed è geograficamente limitrofa all’Unione

Europea; [6] garantire introiti per le multinazionali a base Usa (tanto nella ricerca, estrazione e

commercializzazione del petrolio, quanto nella ricostruzione del Paese e nella gestione delle sue

risorse privatizzate); rilanciare le spese militari, di grande importanza per l’economia

statunitense; [7] e, last but not least, operare una spaccatura politica dell’Europa: facendo leva sui

Paesi dell’Europa dell’Est appena entrati nell’Unione Europea, nonché sui fedelissimi Blair, Aznar

e Berlusconi.

Il raggiungimento di molti degli obiettivi di cui sopra sarà determinato dall’effettivo esito della

guerra in Irak, che allo stato non sembra dare troppe soddisfazioni a chi l’ha voluta. Altri obiettivi,

invece, sono stati comunque conseguiti. A cominciare dalla frattura politica in Europa. La cosa è

stata subito chiara. “L’Europa è la prima vittima della guerra”: così titolava il Financial Times il

12 marzo 2003; “Ue, prima vittima”: quasi con le stesse parole, il 31 gennaio era stato titolato

l’articolo di fondo del Sole 24 ore, scritto da Adriana Cerretelli; [8] più esplicito l’articolo scritto

negli stessi giorni da Lucio Caracciolo: “È guerra contro l’Europa” (l’espresso, 6/2/2003). Al di là

di questi commenti “a caldo”, una cosa è certa: far fallire il progetto di unità politica dell’Europa è

tuttora un obiettivo esplicito dei neoconservatori americani che attorniano Bush. Basti pensare che

nel settembre 2003 il settimanale “The Weekly Standard”, diretto dal neoconservatore William

Kristol, ha fatto del motto “Contro l’Europa unita” il suo titolo di copertina. [9] Un’Europa unita,

così argomenta Gerard Baker all’interno della rivista, sarebbe oltremodo pericolosa: “immaginate

un’Europa unita che persegua aggressivamente un’unica linea contro gli Usa alla Nato. O che

rovesci il suo peso economico in America Latina o in Africa”. Le contromisure consigliate sono

varie: si va dal rafforzamento dei legami politici e militari degli Usa con i Paesi dell’Est europeo

(appunto...), all’ostacolare i tentativi dell’Unione Europea di presentarsi come un unico soggetto in

organismi internazionali quali l’Onu, il G8, la Nato (la rappresentanza unica europea è invece già

una realtà all’Organizzazione Mondiale del Commercio); dall’impedire l’adozione dell’euro da

parte della Gran Bretagna al far leva sul malcontento dei cittadini europei per questo nuovo Stato

calato dall’alto. Dopo cotanti consigli, la conclusione dell’articolo è ottimistica: “non è troppo tardi:

gli Usa possono impedire che questo superstato diventi realtà”.

Probabilmente, qualche mese dopo la pubblicazione di questo articolo sul “Weekly Standard”, i

neoconservatori americani hanno pensato di avercela fatta. È stato quando, nel dicembre 2003, la

Conferenza intergovernativa che doveva ratificare il progetto di Convenzione europea è fallita. Qui

è bene essere chiari: si è trattato di un fallimento voluto - e non del frutto dell’insipienza

berlusconiana. Curiosamente (ma non troppo) l’analisi più lucida in proposito si è potuta leggere sul

giornale della Confindustria - mentre le testate di sinistra si trastullavano con la presunta

“incapacità” di Berlusconi.

Ecco qualche passo dell’articolo che Piero Ignazi dedicò alla vicenda: “La crisi esplosa alla

Conferenza intergovernativa parte da lontano, dal mutato assetto internazionale del dopo guerra

fredda. Fino ad allora, Europa e Stati Uniti, al di là delle bizze [sic!] golliste, avevano sempre

marciato assieme. Il comune nemico attestato sulle sponde dell’Elba cementava l’alleanza atlantica.

(...) Scomparso il pericolo comune sovietico e, allo stesso tempo, approfondita la dimensione

integrativa dell’Unione con la nascita dell’euro e lo sviluppo dei due ‘pilastri’ (sicurezza interna ed

esterna), l’Europa è diventata, per forza di cose, non solo un partner degli Stati Uniti, ma anche un

concorrente. (...) Oggi l’Ue è atttraversata da una nuova linea di frattura, definita dalla relazione con

gli Stati Uniti”. E l’articolo proseguiva, venendo alle vicende della Conferenza intergovernativa:

“Proprio perché si stanno disegnando nuove alleanze e nuove gerarchie nello scacchiere mondiale,

Spagna e Polonia, capifila dei filo-americani ad oltranza, hanno avuto la forza di opporsi agli altri

23 paesi. (...) La conduzione dei lavori dimostra come il governo italiano avesse preventivato anche

un esito negativo, non necessariamente ‘sotto-ordinato’ rispetto a quello ufficiale. Al punto da far

pensare che l’obiettivo primario di Berlusconi non fosse la firma della convenzione ma il

mantenimento/rafforzamento di buoni rapporti con gli alleati della cordata pro-americana, anche a

costo di far fallire la trattativa”. [10]

Questa era quindi la situazione a fine dicembre 2003: la Costituzione europea non ratificata, e la

prospettiva di un lungo stallo istituzionale (prospettiva che sarebbe poi stata messa in discussione

dalla sconfitta di Aznar in Spagna, nel marzo successivo). Una gioia per i neoconservatori

americani, e un vero guaio per chi propugnava l’unità europea.

Che la mancata ratifica del dicembre 2003 abbia rappresentato un gradito regalo per gli Usa e per i

loro ascari europei, è un fatto. È altrettanto vero, però, che i limiti del progetto di Costituzione non

erano (e non sono) né pochi, né di poco conto. Questo aspetto è di grande importanza, perché dalla

sua comprensione dipende in misura non piccola la possibilità di perseguire con efficacia la

costruzione dell’Europa che vorremmo - e che oggi, come abbiamo visto, non c’è.

1 2 >>

[1] Vedi R. Martufi, L. Vasapollo, “Povero atipico... tipicamente povero”, in Proteo, n. 1/2004, pp.

3-19.

[2] Questi Paesi sono: Danimarca, Italia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Lituania, Polonia,

Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria. Non si tratta quindi soltanto dei Paesi della “nuova

Europa” cari a Rumsfeld: i primi 5 di essi infatti fanno parte dell’Europa a 15.

[i] “Una scommessa vinta dall’Europa”, intervista a R.A. Mundell, il Sole 24 Ore, 2 gennaio 2003.

[3] Le due affermazioni sono tratte da un’intervista contenuta nel libro Europa al bivio di Piero

Badaloni (Portalupi Editore, 2004).

[4] B. Tamiso, “L’euro scavalca anche lo yen. La corsa potrebbe continuare”, Borsa & Finanza,

26 aprile 2003. Va notato che queste dichiarazione sono state rilasciate prima che l’euro toccasse i

massimi sul dollaro.

[5] Dati resi noti dalla Banca Centrale Europea il 24 febbraio 2003.

[6] Nel 2001 M. Sturm, un ricercatore della Banca Centrale Europea, osservava: i Paesi del Medio

Oriente e del Nord Africa sono tra i Paesi “nei quali probabilmente il ruolo internazionale

dell’euro crescerà più rapidamente ed estesamente. Già oggi l’euro gioca in molti di questi Paesi un

ruolo preminente per la determinazione dei tassi di cambio come riserva in valuta straniera”; per

questo motivo “l’Europa sarebbe maggiormente colpita da crisi politiche ed economiche in Medio

Oriente di quanto lo sarebbero, per esempio, gli USA” (“The Middle East and Northern Africa as

Part of the ‘Euro Time Zone’”, EUI Working Paper, Badia Fiesolana, novembre 2001, pp. 5 sgg.).

[7] Un’esame più dettagliato dei motivi della guerra all’Irak è contenuto in alcuni miei articoli:

“Irak: una guerra e i suoi perché”, la Contraddizione, n. 93, 6/2002; “La debolezza della forza.

L’imperialismo americano e i suoi problemi”, ne Il piano inclinato del capitale, a cura di L.

Vasapollo, Milano, Jaca Book, 2003, pp. 167-190.

[8] Anche se la Cerretelli, curiosamente, addebitava la cosa al “pacifismo franco-tedesco” [sic!].

[9] R. Menichini, “Usa, il manifesto anti Ue: ‘Fermiamo il Superstato’”, la Repubblica, 19

settembre 2003.

[10] P. Ignazi, “Nascono oltre l’Atlantico le divisioni esplose alla Cig”, il Sole 24 ore, 17 dicembre

2003.