Settimana del Diritto alla Famiglia 9/15 maggio 2011

Relazione

“Soggettività sociale della famiglia,

sfida educativa e accoglienza familiare.

di Francesco Belletti 1

1. Famiglia, capitale sociale e responsabilità educativa

1.1

Il capitale sociale è…

La qualità di una società e il benessere delle persone che vivono in essa sono in genere misurate in base a dati

strutturali, che indicano una certa quantità di ricchezza: siamo un paese industriale, siamo tra i sette paesi più

industrializzati, ora arrivano la Cina e l’India… Tuttavia, il benessere non può essere misurato solamente con

questo tipo di dati, avremmo bisogno di “indicatori di qualità”, indicatori relazionali, indicatori sui valori, su

dimensioni che non possono essere pesate con il bilancino. In particolare occorre introdurre il concetto di capitale

sociale2: una collettività, cioè, sta bene se ha un buon capitale sociale, se il capitale sociale è alimentato. Certo, una

società con un solido capitale economico non sta male, anche in Italia abbiamo tanti soldi messi via (il problema è

vedere chi li ha messi via e come sono distribuiti), ma dovremmo anche cominciare a conteggiare il livello

qualitativo e qualitativo di capitale sociale di una certa collettività. Per capitale sociale si intende la capacità delle

persone di agire con comportamenti prosociali, la quantità di fiducia che esiste tra le persone, la capacità di

collaborare per il progetto di un bene comune (misurabile, per esempio, con la presenza di associazioni di

volontariato, o con la capacità delle famiglie di farsi carico dei propri membri fragili).

Il concetto di “bene comune” sembra quasi un imperativo morale, un’affermazione moralistica, ma in realtà è

un’istanza molto pratica, quasi banale: è ad esempio la capacità degli imprenditori di non inquinare i nostri fiumi, è

la capacità di un servizio pubblico di garantire un buon servizio, è la cultura del lavoro, del servizio che c’è tra le

persone, è la presenza di associazioni di volontariato, di buoni legami di vicinato.

Prima di tutto, allora, dobbiamo avere in mente che per costruire un impegno civile che generi una buona società

dobbiamo sapere se questi valori ci sono e dove vengono insegnati. Se chiediamo: dove si impara a fare il

volontariato? E soprattutto: si impara il volontariato? La risposta sarà che prima di tutto si impara in un contesto

nel quale sia stata fatta una graduatoria di valori di condivisione, aiuto, servizio. E il primo contesto nel quale una

persona impara questa graduatoria di valori è appunto la famiglia3, poi la scuola e tutti gli altri contesti. La famiglia

dunque è capitale sociale primario, è cioè il luogo dove, prima che altrove, si sperimentano e si imparano

comportamenti più o meno virtuosi, scale valoriali, impegno sociale; in altre parole, il mandato di fondo potrebbe

essere è quello di generare cittadini capaci di essere attenti al bene comune, cioè persone che non lavorano e

vivono solo per sé, ma persone che lavorano con la consapevolezza che si vive assieme ad altri e che lo scopo

dell’agire umano è la costruzione di un bene comune. Del resto oggi questo tipo di profilo educativo non sembra

cosi condiviso; molto spesso ci si attesta su un approccio minimalista, in base al quale uno dice: “Io faccio il mio,

basta che non faccia male a nessun altro, e sono a posto”. Invece la pretesa di costruire una persona capace di

impegno civile, un “cittadino attivo”, chiama ad un di più di responsabilità educativa (appunto!).

1.2

La famiglia è capitale sociale se riscopre la sua responsabilità educativa

Come fanno le persone a crescere e diventare adulte? Imparano a fare delle cose, imparano a “comportarsi” e

cercano di imparare quali sono i comportamenti giusti, i comportamenti “che vanno bene”, e quali invece i

1

presidente del Forum delle Associazioni familiari.

Un’ampia e dettagliata trattazione del concetto di capitale sociale e del ruolo che la famiglia ha nei suoi confronti è in P. Donati (a cura di),

Famiglia e capitale sociale nella società italiana. Ottavo Rapporto Cisf sulla famiglia in Italia, Edizioni San Paolo, Cinisello B. 2003.

3

Vedi a riguardo le ricerche presentate nel contributo di G. Rossi nel contributo pubblicato nel già citato Ottavo Rapporto Cisf.

2

15

comportamenti sbagliati, “che vanno male”. Comportamenti giusti o sbagliati sono differenti a seconda delle

culture. In alcune, per esempio, la legge del taglione è un comportamento assolutamente approvato, mentre in altre,

come per esempio la nostra, grazie al cielo non dobbiamo risolvere i nostri conflitti confrontandoci fisicamente uno

con l’altro, perché è prevista una mediazione della struttura giudiziaria, una mediazione del sociale. Questa è, per

esempio, una delle cose su cui le famiglie devono educare, e anche sulle quali la scuola educa. Dunque io non

posso insegnare a mio figlio che se gli danno un pugno in faccia lui lo deve restituire, perché magari all’interno

della scuola gli potrebbero dire che non si fa così (spero anzi che succeda…). Analogamente, le scuole non

possono seguire percorsi educativi contrastanti con quello che è l’orizzonte valoriale generalmente condiviso.

Ovviamente su questo tema il pluralismo crescente della nostra società crea qualche problema, però abbiamo

comunque dei riferimenti valoriali pubblici; così per esempio siamo certi che la schiavitù non deve esistere, non è

autorizzata culturalmente né legittimata giuridicamente, non può essere praticata né tanto meno insegnata nel

nostro paese.

Dunque il compito educativo non può che essere una impresa congiunta di famiglia e società, e anche il più

specifico tema dell’educazione all’impegno civile è una responsabilità condivisa sicuramente tra famiglia e scuola.

Le famiglie si sentono ovviamente in difficoltà per questa responsabilità educativa, anche perché devono interagire

con altri soggetti, non sempre in sintonia con l’orizzonte valoriale della famiglia; a volte un educatore importante

in famiglia è la televisione, altre volte internet, molte volte, quando i ragazzi cominciano a crescere un po’, c’è il

gruppo del bar o del muretto… Valori e disvalori vengono discussi, verificati e accolti o rifiutati non solo nel

linguaggio familiare o in quello che viene proposto a scuola, ma anche nel modo in cui i ragazzi quotidianamente

passano il loro tempo, mandando messaggini, “parlando di niente”, andando in giro…; da questi momenti

emergono apprezzamenti e graduatorie valoriali certamente diversi rispetto a quelli proposti dalle agenzie

educative tradizionali.

E’ comunque indiscutibile che sia responsabilità “anche” della famiglia l’educazione di un buon cittadino; in effetti

una delle accuse principali rivolta alla famiglia in Italia è stata spesso quella proprio di essere un soggetto

corporativo, di badare solo al proprio interesse particolare. Negli anni ’60 Banfield, un antropologo inglese venne a

studiare i comportamenti di una piccola “comunità di villaggio” dell’Italia agricola del Sud e coniò l’espressione di

“familismo amorale”, per indicare un contesto culturale nel quale esisteva una fortissima solidarietà tra i membri di

una stessa famiglia, ma non verso la società circostante. Il valore della solidarietà era cioè vissuto solo all’interno

del contesto familiare, l’importante era la coesione e l’unità della famiglia, all’esterno tutto era permesso: non

pagare le tasse, disinteressarsi del bene pubblico… Lo stereotipo estremo di questo concetto è la “famiglia” del

padrino mafioso, al cui interno vigono la coesione e la solidarietà reciproche al punto di stipulare patti di sangue,

ma fuori poi… Dunque la famiglia italiana subisce questo giudizio culturale (peraltro non privo di fondamenti, sia

chiaro): si dice insomma, per dirla con Guicciardini, che la famiglia persegue il proprio interesse “particulare”.

Tradotta nel contesto scolastico, questa affermazione diventa: “le famiglie non vengono mai agli incontri che

proponiamo, quando parlo con i genitori le loro attenzioni sono occupate e pre-occupate solo dal proprio figlio, non

hanno in mente che c’è anche un gruppo classe”... Risulta chiaro quindi che non è semplice mediare tra gli interessi

legittimi dell’ambito familiare e quello che succede in un ambito sociale.

2.

La prima accoglienza è l’educazione

2.1

La famiglia al centro

La famiglia educa perché non può farne a meno, perché vive di relazioni, di reciprocità, di corresponsabilità. E’

inevitabile per la famiglia vivere con questo codice, non può vivere di estraneità e la qualità di questo tipo di

relazioni implica una dimensione educativa: non c’è solo il rapporto dei genitori verso i figli, ma anche il rapporto

fra adulti e quello dei figli nei confronti dei genitori. Oggi però la famiglia educa sempre di più insieme ad altri

attori. Se una volta la titolarità dell’educazione, della responsabilità educativa era prerogativa dei familiari, oggi si

parla spesso di altre agenzie educative. Esiste il rapporto famiglia-scuola, la presenza dell’associazionismo che

tanto fa in termini educativi sugli adolescenti e anche sui bambini, il ruolo dei mass media e delle nuove

tecnologie nella comunicazione, ecc. E’ quindi chiaro che il compito educativo è ormai un’impresa comune tra

famiglia e società. Questa nuova dimensione educativa ci fa riflettere sulle dinamica che devono essere costruite tra

la famiglia e le altre agenzie educative.

16

Non si può non riaffermare, in questa prospettiva, che la titolarità della responsabilità educativa spetta

primariamente alla famiglia; questo è un principio costituzionale ma è anche un principio di realtà. Quando poi si

passa ad un principio di lettura del dinamismo reale dell’educazione, ad esempio nelle relazioni famiglia-scuola, si

parla di principio di sussidiarietà, in quanto le famiglie e le altre agenzie interagiscono e devono co-progettare, coagire insieme. Ovviamente quando la famiglia viene meno a questa responsabilità educativa, e chi lavora nei

servizi sociali, chi lavora nell’ambito educativo si rende conto di questa debolezza, interviene il principio della

sussidiarietà che chiama alla responsabilità i soggetti esterni. Il concetto di sussidiarietà permette di coinvolgere

tutti gli altri attori sociali secondo una logica non tanto di sostituzione, ma di collaborazione e supporto, ma con

una esplicita loro responsabilizzazione, in caso di inadempienze su un compito così essenziale per le persone e per

la società, quale è, appunto, l’educazione.

La famiglia educa inoltre sia i “participi presenti” del verbo latino “adolescere” (che vuol dire crescere), cioè gli

adolescenti che stanno crescendo, sia i “participi passati”, cioè gli adulti, in quanto anch’essi non finiscono mai di

crescere. Crescere coincide con vivere, e si può affermare con certezza che non si finisce mai di imparare a vivere.

E’un po’ quello che dice Bilbo, hobbit ormai ultracentenario, alla fine della saga del “Signore degli anelli”, quando

viene invitato dagli Elfi a salire sulla nave per un nuovo mondo, e si dice “pronto per una nuova vita” e poi “pronto

per una nuova avventura”. Quindi la famiglia che fa crescere è come una sfida non solamente per le responsabilità

genitoriali, ma anche per gli adulti, che sono di fatto in “educazione permanente”; in ambito sociale potremmo dire

che la famiglia che fa crescere non è solo quella legata alla L. 285/1997 (che nel titolo individua un approccio

giustamente selettivo, fornendo “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e

l’adolescenza”), ma riguarda forse l’intera L. 328/2000, che non si occupa solo degli interventi sui minori, ma si

prende carico di tutti i bisogni sociali, e quindi di tutta la dimensione familiare, a partire da una rete di servizi

differenziati, come ricorda il titolo stesso, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizi sociali".

1.2

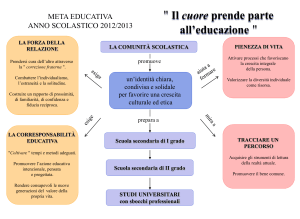

Educazione: impresa condivisa tra famiglia e società

Educare i propri figli in un mondo tanto complicato è indubbiamente faticoso, ma può essere anche una grande

opportunità. La famiglia in effetti non ha mai educato da sola; oggi la famiglia educa sempre di più insieme ad altri

attori. Se una volta la titolarità dell’educazione, della responsabilità educativa era prerogativa dei familiari, oggi si

parla spesso di altre, numerose, agenzie educative: la scuola, la Chiesa, i mass-media (“vecchi” e “nuovi”), il

gruppo dei pari, le associazioni e i gruppi sportivi, i cosiddetti opinion makers (scrittori, opinionisti, ma anche

cantanti, attori, vip di vario genere, stilisti, fotografi, veline…). L’elenco è sicuramente incompleto ma mostra

chiaramente che il compito educativo è ormai un’impresa che deve essere condivisa tra famiglia e società, e alla

famiglia rimane una duplice richiesta: non venir meno al proprio compito educativo, perché oggettivamente

insostituibile, ma al contempo sfuggire alla tentazione dell’autonomia e dell’autoreferenzialità. Nella società

contemporanea nessun attore educativo può pretendere di bastare a se stesso, ma tutti devono riconoscere gli altri

soggetti e interagire con loro, invece che limitarsi a competere.

Tale condivisione non è mai scontata e facile, anche perché troppo spesso molta confusione aleggia sul “chi-devefare-cosa”. Ma come può la famiglia evitare la tentazione della delega, senza al contempo chiudersi come “rifugio

in un mondo senza cuore?”. Due sono le parole che devono qualificare questa dinamica: responsabilità e

sussidiarietà:

- rispetto alla responsabilità, in primo luogo non si può non ricordare che la titolarità primaria, la

responsabilità educativa spetta originariamente alla famiglia; questo, oltre che essere un principio della

nostra Costituzione repubblicana, è anche un principio di realtà;

- la sussidiarietà richiama invece alla necessità che, nell’assunzione di questa responsabilità, le famiglie e le

altre agenzie interagiscano e siano in grado di co-progettare, di agire insieme, ad esempio nelle relazioni

famiglia-scuola, dove è evidente che la corresponsabilità educativa di queste due agenzie deve essere agita

armonicamente.

Questo ovviamente chiede apertura e condivisione di linguaggi, nel rispetto e nel riconoscimento reciproco. In

effetti, su entrambe le direttrici emergono fragilità reali, da parte delle famiglie, che le riflessioni precedenti non

risolvono e, anzi, per certi versi aggravano: in altre parole, non tutte le famiglie si assumono il compito di educare,

né sono in grado di aprirsi al contesto esterno. Questa consapevolezza, tuttavia, implica un loro rilancio, non una

loro marginalizzazione e/o sostituzione.

17

Rispetto al contesto sociale, la prima e più importante sfida, in modo simmetrico rispetto alle famiglie, è il tema del

ri-conoscimento delle competenze e responsabilità educative delle famiglie: ciò significa “tenerle in gioco”,

anziché sostituirle e/o estrometterle. Naturalmente, l’elevata differenziazione di agenzie educative esterne alla

famiglia genera complessità e diversità di relazioni difficili da tracciare; l’interazione scuola-famiglia vive di

dinamiche diverse rispetto a quella tra mass media e famiglia, o tra famiglia e “appartenenze autonome” dei propri

figli (gruppi di pari, associazionismo e forme aggregative più o meno formalizzate). Ma anche per questa

complessità non si può scaricare sulle sole famiglie il compito di costruire interfaccia positive con ciascun

interlocutore: occorre invece ri-conoscere le famiglie, con un movimento positivo e rispettoso “dalla società verso

la famiglia”.

In questo modo si sanerebbe anche il problema, molto attuale, della “solitudine della famiglia” o, meglio, della

solitudine dei genitori di oggi. In altri periodi storici infatti le reti di comunità erano più forti, più visibili, più

efficaci, e quindi era più chiaro, in ultima analisi, che l’educazione del bambino era un progetto condiviso tra

famiglia e società, che “per crescere un bambino ci vuole un villaggio”: oggi non è più così, famiglia e società

vivono di una estraneità – generata da entrambi i soggetti, con dinamiche e logiche che qui sarebbe lungo

approfondire - che di fatto lascia soli i genitori nel loro compito educativo. Inoltre la coppia genitoriale era più

“protetta” da un sistema di parentela più ampio, forte e coeso, in cui anche le responsabilità genitoriali erano più

condivise. Eppure la famiglia, proprio attraverso la sua responsabilità educativa, può fornire un contributo

insostituibile non solo al bene del proprio figlio, ma anche al bene comune, alla costruzione di una società più

umana, nel “generare capitale sociale”4.

La società contemporanea pone peraltro sfide nuove ai processi educativi familiari, in un contesto socio-culturale

di difficile lettura, e che non promuove la famiglia in quanto tale. Domandarsi se la famiglia possa educare “da

sola”, richiama infatti, in modo ambivalente, da un lato una idea di positiva autonomia e “capacità” (sono in grado

di fare da me quello che è mia responsabilità) dall’altro il tema – negativo - della solitudine delle famiglie di oggi,

o meglio e più precisamente, dei genitori di oggi. In altri periodi storici infatti le reti di comunità erano più forti,

più visibili, più efficaci, e quindi era più chiaro, in ultima analisi, che l’educazione del bambino era un progetto

condiviso tra famiglia e società: oggi non è più così, famiglia e società vivono di una estraneità – generata da

entrambi i soggetti, con dinamiche e logiche che qui sarebbe lungo approfondire - che di fatto lascia sola la

famiglia (i genitori).

Inoltre la coppia genitoriale era più “protetta” da un sistema di parentela più ampio, forte e coeso, in cui anche le

responsabilità genitoriali erano più condivise. Una volta la funzione educativa era più facilmente aperta anche ad

altri, non era appannaggio unico del nucleo familiare ristretto. Le famiglie erano più ampie, spesso vivevano nello

stesso contesto abitativo, condividendo gli spazi e i tempi della vita quotidiana; inoltre erano inserite in comunità di

villaggio, e l’educazione dei figli era esplicitamente affidata a ciascun membro della comunità. Oggi invece la

“famiglia nucleare” lascia i due genitori esposti e isolati, nel compito educativo, anche dai propri sistemi familiari

di origine, e la stessa trasmissione intergenerazionale in famiglia appare obsoleta, usurata, non applicabile; così i

genitori si sentono soli, soprattutto di fronte all’adolescenza, periodo della vita in cui l’ambivalenza (nuovamente!)

segna in modo ineliminabile il faticoso processo di regolazione delle distanze tra genitori e figli (dentro-fuori,

insieme-contro, dipendenti-autonomi).

Dunque il compito educativo non può che essere sempre più una impresa congiunta di famiglia e società, e anche il

più specifico tema dell’educazione all’impegno civile è una responsabilità condivisa sicuramente tra famiglia e

scuola. Le famiglie si sentono ovviamente in difficoltà per questa responsabilità educativa, anche perché devono

interagire con altri soggetti, non sempre in sintonia con l’orizzonte valoriale della famiglia; a volte un educatore

importante in famiglia è la televisione, altre volte internet, molte volte, quando i ragazzi cominciano a crescere un

po’, c’è il gruppo del bar o del muretto… Valori e disvalori vengono discussi, verificati e accolti o rifiutati non solo

nel linguaggio familiare o in quello che viene proposto a scuola, ma anche nel modo in cui i ragazzi

quotidianamente passano il loro tempo, mandando messaggini, “parlando di niente”, andando in giro…; da questi

momenti emergono apprezzamenti e graduatorie valoriali certamente diversi rispetto a quelli proposti dalle agenzie

educative tradizionali.

4

La capacità della famiglia di contribuire al bene comune (di generare “capitale sociale”) è ampiamente trattata nell’Ottavo Rapporto Cisf

sulla famiglia in Italia (Edizioni San Paolo, 2003, a cura di Pierpaolo Donati).

18

2.3 La genitorialità come espressione di accoglienza

L’inevitabilità dell’essere figli (pensati, voluti, cercati, ma soprattutto accolti) è tanto più evidente nella specie

umana, che ha affidato alla capacità di cura dei genitori il proprio futuro evolutivo; il cucciolo d’uomo, in effetti,

è quello che rimane dipendente per un periodo molto lungo, soprattutto se confrontato con altre specie animali,

affidato per lungo periodo alla cura di altri “umani”, che lo accudiscono in parte per un mandato biologico (in

analogia con molte altre specie animali), ma anche per un “mandato culturale”, di cui si fanno interpreti.

Potremmo dire che proprio per la durata del periodo di dipendenza è stato necessario costruire meccanismi di

cura, accudimento, svezzamento incentrati non solo sul puro “biologico”, ma giocati anche su una dimensione

culturale. Del resto, chi si è interrogato sui bisogni radicali del “cucciolo d’uomo” ha evidenziato bisogni

elementari (cibo, vestiario, protezione), ma anche bisogni relazionali (attaccamento, appartenenza, educazione),

“culturalmente costruiti” ma insieme radicalmente essenziali alla costruzione di una personalità umana.

Anche la genitorialità, in quest’ottica, ha una duplice connotazione, biologica e culturale, che in qualche modo

viene sollecitata dai bisogni dei nuovi nati; nasce e si riscopre, in un certo senso, in modo relazionale,

nell’incontro con un altro bisognoso, il figlio, inerme e dipendente. Essa nasce quindi, sempre in questa

prospettiva, da un duplice inizio, non sempre inevitabilmente coincidente, trova cioè la sua origine sia nella

dimensione biologica, sia in quella culturale. Si potrebbe dire, con altre parole, che genitori si diventa attraverso

un duplice percorso: quello biologico, generativo, e quello culturale, educativo, della cura, dell’accudimento:

a) da un lato, infatti, la chiamata alla generatività, il mandato procreativo, l’obbligo di “rigenerare” la propria

specie sono “naturali” nell’essere umano (e, in genere, ad ogni specie vivente), all’interno di un disegno sia

collettivo che individuale; è il genere umano (la specie homo sapiens) che vuole riprodursi e resistere su

questa terra, e lo fa attraverso la capacità e l’intenzionalità di ogni uomo e di ogni donna, attratti sessualmente

per la riproduzione, ma anche dotati di un naturale “senso materno e paterno” di custodia, cura accudimento

verso i cuccioli d’uomo (e anche verso gli altri cuccioli). Siamo cioè attrezzati naturalmente al mestiere di

genitori;

b) dall’altro lato, il genere umano ha costruito e costruisce il proprio rapporto con la realtà non solo attraverso

una semplice naturalità, ma ha assoluto bisogno della mediazione della “cultura”, cioè di un pensiero

complesso sull’identità del soggetto e sulla realtà esterna, che deve essere costruito socialmente,

relazionalmente. Per sopravvivere come individuo e come specie, in altri termini, non basta all’uomo il

patrimonio naturale (pelliccia per il freddo, istinto, capacità di fare gruppo, tutte risorse che altre specie

possiedono, in vario modo), ma occorre una capacità di mettere insieme tutte queste cose dentro un pensiero

complesso e comunicabile; la parole cultura esprime proprio questa “capacità umana”, di leggere e

interpretare la realtà al di là dell’immediato, capacità che è inevitabilmente sociale, relazionale. Nella

genitorialità umana questa dimensione è assolutamente evidente, anche perché i piccoli della specie umana

restano in una condizione di dipendenza e fragilità molto più lunga di quasi tutte le altre specie, e quindi il

patrimonio naturale non basta; occorre qualcosa in più. Questo però significa che fare i genitori esige

competenze sia naturali che culturali.

Difficile dire se e quanto l’una o l’altra dimensione possano o debbano sovrapporsi; la storia tutta, dalla mitologia

alle notizie più recenti sui giornali, si interroga costantemente su “genitori biologici” che abbandonano i propri

figli, ma non dimenticano, o sulla capacità di accogliere come figli (come figli tout court, senza aggettivi, senza

specificazioni…) anche bambini non generati biologicamente, nell’adozione in modo definitivo, nell’affidamento

in modo “parziale”, accettando una genitorialità “a termine”.

Ciò che rimane, al di là della risposta a questo dilemma, è la consapevolezza che la genitorialità si trasforma

anch’essa in una dimensione costitutiva dell’identità della persona, in una parte di sé che non si può più togliere;

la si può dimenticare, tradire, combattere, ma rimane infissa nel vivo della propria identità di persona.

Inoltre occorre ricordare che le parole finora usate (figli, genitori, generatività) trovano senso e contesto

essenzialmente all’interno della famiglia, che è tuttora il luogo privilegiato - e forse insostituibile – entro cui i

legami genitori – figli si realizzano in pienezza e verità.

19

3.

Le specificità dell’educare in famiglia

3.1

Amare la diversità, in famiglia e nella società

Una prima e fondamentale questione educativa rilevante, inscritta nell’esperienza familiare, è il rispetto della

diversità; in famiglia si sperimenta una “diversità buona”, perché nella famiglia esiste un incontro - scontro fra le

diversità originarie dell’essere umano: la prima diversità radicale è quella tra i sessi ("Uomo e donna li creò"), che

costituisce l’origine stessa del progetto familiare, e la sua identità; l'altra diversità è quella tra le generazioni: deve

essere chiaro che ci sono genitori, figli e “antenati”: le diversità garantiscono l'identità delle varie persone, se

fossimo tutti uguali, nessuno sarebbe più se stesso.

E’ un problema di cui si parla spesso quando si fa riferimento ai figli unici, in quanto è come se diventasse meno

trasparente l’esperienza della condivisione, soprattutto in termini conflittuali: “amatevi come fratelli” rimanda non

solo ad una persona con cui si fa tutto, dentro la stessa stirpe, ma si riferisce a colui che ti porta via i giocattoli, che

invade i tuoi spazi; ma è proprio nel vivere insieme nel quotidiano che si sviluppa la capacità di accettare “l’altro”.

La seconda diversità radicale, e costitutivo dell’umano, è quella tra le generazioni, perché i genitori e i nonni sono

distanti e diversi dai figli o dai nipoti. Tutto questo meccanismo si impara in famiglia e non si può imparare

altrove: gli amici si scelgono, tutto un po’ si sceglie, ma non i genitori e neanche i figli; in questo la poesia di

Gibran nei confronti della matrimonio e dei figli (“gli alberi che crescono non troppo vicini uno all’altro, i figli

come frecce dell’arco…”) descrive questi aspetti con una potenza evocativa, con una chiarezza di immagini e con

una profondità esistenziale che certamente il linguaggio sociologico non potrà mai raggiungere.

Il valore pedagogico e culturale di questo valore diventa particolarmente importante nei confronti di una società

che si presenta sempre più multietnica e multiculturale: solo se si riesce a guardare l’altro rispettandolo e non

strumentalizzandolo, non emarginandolo, ma accettando invece che la diversità è compatibile con la nostra

esistenza, la società riesce ad essere non solo “tollerante” della diversità, ma accogliente.

3.2

Educare alla dipendenza e alla reciprocità delle relazioni

Prima di tutto la famiglia educa l’esperienza fondamentale dell’umano che è la dipendenza, l’interdipendenza: la

famiglia è il primo laboratorio dove le persone capiscono che non bastano a se stesse, che sono legate agli altri, che

il loro senso e la loro stessa esistenza dipende dagli altri. Si impara cioè che qualcun altro ci ha fatto e si è preso

carico di noi, anche se non lo meritavamo, proprio nel momento in cui non avevamo fatto niente per farlo. E’

l'esperienza più importante che si impara in famiglia, al punto che quando c'è una situazione di abbandono, quando

manca questa accoglienza gratuita totalmente, la persona è come se non trovasse più la propria origine e la propria

identità: si potrebbe dire che i bambini senza famiglia sono sfortunati, non tanto perché non c'è nessuno che si è

fatto carico dei loro bisogni, ma perché si sono ritrovati privi di questa logica radicale della vita di una persona:

attraverso un gesto gratuito si viene al mondo e si viene aiutati a crescere, finché non si diventa grandi.

Questo è il primo fattore educativo, che non si comunica con le parole, ma per contagio, per testimonianza, per

osservazione diretta. Infatti si dice: “Non fate le prediche ai vostri figli, ma mostrate loro le vostre priorità e i

vostri valori”. La specie umana è quella che ha maggior bisogno di essere accudita non solo fisicamente, ma anche

culturalmente. Questo è un primo fattore che definisce la persona non come “l’uomo che non deve chiedere mai”,

ma come un portatore di bisogni, di domanda radicale, di relazione con gli altri.

Solo in questo modello antropologico della “dipendenza” (in termini religiosi si parla di “creaturalità”, oppure, in

termini più sociali e relazionali, della “interdipendenza”) tutto si colloca al proprio posto; si riesce cioè a dare un

senso alla sofferenza, all'inizio e la fine della vita: solo così può essere affermata l'unicità, l'irripetibilità e quindi

l’inviolabilità di ogni persona.

3.3

Appartenere ad una storia

Nella trasmissione intergenerazionale familiare si è figli di una storia e si restituisce una storia, attraverso le trame

delle generazioni; la nostra vita è stata costruita da altri, su cui noi non abbiamo avuto controllo e noi stessi daremo

la vita ad altri, di cui perderemo il controllo. Non avremo mai totalmente il controllo sulle nuove generazioni

20

(fortunatamente!), ma il riconoscimento di appartenenza a una storia dà senso al presente e anche al futuro. Questa

è un’altra dimensione importante che qualifica il familiare e i contenuti di un processo educativo in famiglia.

3.4

I legami possono essere “buoni”!

Un’ulteriore questione educativa, forse la più radicale, è che la famiglia è il posto dei legami “buoni”, è il luogo

dove si sperimentano i legami fra le persone e tale esperienza permette poi di entrare in società sapendosi

relazionare, guardando gli altri in termini positivi, con l’aspettativa di avere nuovi legami “buoni”. La fiducia è un

valore fondamentale della dimensione familiare ed è un valore fondamentale del sociale. Quindi il legame “buono”

facilita la riconciliazione con il tempo, la dipendenza, l’interdipendenza, la diversità.

Dobbiamo però considerare che l’esperienza educativa in famiglia ha aspetti anche ambivalenti. La parola legame

o la parola abbraccio hanno sempre una potenzialità positiva e una potenzialità negativa. Il legame può essere una

prigione, ma anche una grande risorsa: se uno sta andando in montagna sul ghiacciaio ed è legato ad un altro può

salvarsi; se uno ha le mani legate dall’altro è prigioniero. E’ quindi inevitabile l’ambivalenza e il rischio

dell’esperienza educativa in famiglia che è poi anche l’ambivalenza dei legami in generale. L’amore, il legame tra

le persone, significa prima di tutto rispetto per l’altro, ci si osserva e ci si accetta positivamente come diversi:

questa è un’indicazione pedagogica fondamentale. Non si amano i propri figli perché sono come io vorrei , ma

riesco ad amarli nella loro diversità, nella loro personalità autonoma e originale, unica e irripetibile (e quindi a me

“imprendibile”)..

Quindi il legame “buono” facilita la riconciliazione con il tempo, la dipendenza, l’interdipendenza, la diversità.

Luce Irigaray, una nota femminista, dice: “non amo te ma amo a te”, e violentando un po’ la grammatica spiega

che il gesto d’amore è un gesto di riconoscimento e rispetto dell’altro e non di possesso; è un abbraccio che libera,

non un abbraccio che chiude.

“Amo a te” significa “osservo nei tuoi confronti un rapporto di in-direzione”. Non ti sottometto, né ti consumo. Ti

rispetto (come irriducibile). Ti saluto. Saluto in te. Ti lodo. Lodo in te. Ti ringrazio. Rendo grazie a te per… (…)

L’a è il garante della in-direzione. (…)

L’a è il segno della non immediatezza, della mediazione tra noi. Quindi non “ti ordino o ti comando di fare tale o

talaltra cosa “, il che potrebbe equivalere a “ti ordino a tali cose, ti sottometto a tali verità, a tale ordine"” che

possono corrispondere a un lavoro, ma anche a un godimento, umano o divino. E neppure “ti seduco a me”, in

cui il “tu” diventa “a me” e l’”amo a te” diventa “amo a me”. E neppure “ti sposo”, nel senso di “faccio di te

mio marito o mia moglie”, ossia “ti prendo, ti faccio mio(mia)”. Ma “desidero essere attento a te nel presente e

nel futuro, ti chiedo di restare con te, sono fedele a te”. L’a è il luogo di non-riduzione a oggetto della persona”5.

3.5

Educare alla cura

Un’altra parola fondamentale che si apprende nell’esperienza familiare è la parola “cura”: la responsabilità

educativa implica la responsabilità della cura reciproca. La cura reciproca è ovviamente prima di tutto la

responsabilità delle generazioni che generano verso coloro che hanno generato, quindi dei genitori verso i figli.

Non esiste una responsabilità educativa che non sia di prima di tutto di accudimento, di cura in senso generale e

anche di coccole. Permettetemi una citazione da Battiato che, nella canzone “La cura” (appunto!) dice: “Ti salverò

da ogni malinconia perché sei un essere speciale e io avrò cura di te”. La cura risiede proprio nel riconoscimento

dell’altro, non perché mi serve o perché è proprio come voglio io, ma perché è prezioso, unico, e io assumo uno

sguardo di reciprocità, una corresponsabilità al suo destino.

La cura invece si pone innanzitutto come un legame tra persone, come uno sguardo diverso rivolto alle altre

persone o alle cose, capace di sostenere il confronto e l’incontro con l’altro attraverso la ricerca della relazione.

Come afferma Maurizio Chiodi su Famiglia Oggi, in effetti la cura costituisce “una via media – buona – in

rapporto a due eccessi, che sono il fallimento della relazione stessa”, vale a dire l’abbandono e il dominio.

5

L. Irigaray, Amo a te. Verso una felicità nella Storia, Bollati Boringhieri, Torino, 1993, pag. 115.

21

4.

Le famiglie non possono non aprirsi…

4.1

Chiedere aiuto all’esterno: non semplice…

Ogni famiglia riscopre le proprie potenzialità solidaristiche (capacità di essere capitale sociale) con strategie

originali, legati alla qualità delle relazioni, al momento storico, in un hic et nunc che va affrontato in situazione;

diventa peraltro abbastanza evidente, nel corso del tempo, la necessità di aprire il proprio sistema di risorse e

relazioni familiari ad altri soggetti, più esterni, dal momento che quasi sempre i problemi e i bisogni espressi sono

“eccedenti”, sono superiori alla capacità di risposta di una coppia o di una famiglia.

Senso di solitudine, difficoltà di ricevere aiuti tempestivi ed adeguati, ricerca di soluzioni diverse da quelle formali,

sono quindi la rappresentazione che diverse famiglie spesso hanno nel rapporto con il contesto esterno. E’ peraltro

una sensazione che non riguarda necessariamente ed esclusivamente i servizi socio-sanitari, o gli enti locali; anche

la società nel suo complesso, nella sua maggiore o minore capacità di accoglienza, di non discriminazione, di

solidarietà, è spesso problematica per le famiglie. In particolare la prima riorganizzazione rilevante del sistema

familiare riguarda l’ambito lavorativo dei genitori, chiamati inevitabilmente ad un ruolo esplicito e di fatto

insostituibile di care giver (ma forse, in molti casi, addirittura di case manager, di regia dell’intero sistema di

interventi sul figlio disabile).

Ma proprio nel passaggio tra interno ed esterno familiare si innescano le difficoltà maggiori, perché se da un lato la

famiglia non può bastare a se stessa, dall’altro il contesto esterno non sempre accoglie adeguatamente le domande

degli individui e le esigenze che la famiglia esprime. E’ come se, in un certo senso, di fronte alla necessità di un

incontro, di una inevitabile, necessaria e indispensabile collaborazione orientata alla costruzione del bene del

proprio membro in difficoltà (disabile, anziano non autosufficiente, ecc.), famiglia e contesto esterno non fossero

capaci di incontrarsi in un terreno comune; nessuna delle due può giocare “solo in casa”, ed entrambi si trovano a

giocare “in trasferta”. Ovviamente è la famiglia a subirne maggiormente le conseguenze, avendo comunque in

carico il problema, e dovendo uscire da una modello di autosufficienza, di autoreferenzialità, non più adeguato ai

bisogni propri e del soggetto in difficoltà. Senso di solitudine, difficoltà di ricevere aiuti tempestivi ed adeguati,

ricerca di soluzioni diverse da quelle formali, sono quindi la rappresentazione che diverse famiglie spesso hanno

nel rapporto con il contesto esterno, sensazione che non riguarda necessariamente ed esclusivamente i servizi

socio-sanitari, o gli enti locali; anche la società nel suo complesso, nella sua maggiore o minore capacità di

accoglienza, di non discriminazione, di solidarietà, è spesso problematica per le famiglie.

Prima ancora che aiuti, sostegni diretti, servizi dall’esterno, la famiglia chiede al contesto sociale una accoglienza

complessiva, la possibilità di “integrazione” nella quotidianità di una comunità di persone. Si tratta quindi di un

bisogno “generalista” di integrazione sociale, più che di richieste di complessi e costosi interventi sanitari o

residenziali, ma che non possono non essere riconosciuti come fondamentali nel percorso complessivo di cura e di

aiuto verso le famiglie. Questo potrebbe essere un criterio forte per giudicare, come buona pratica, la maggiore o

minore capacità di dialogo con le famiglie da parte dei vari servizi.

Occorre quindi fornire “buone ragioni” alle famiglie per aprirsi all’esterno, e queste possono passare solo

all’interno di una concreta relazione fiduciaria tra famiglia e operatori. In questo senso la possibilità di svolgere

ruoli diversi, tra famiglia e operatori, potrebbe essere un strumento forte di riconoscimento reciproco, in una

sinergia che riconosce la complementarità dei saperi e delle abilità insiste nel familiare e nel mondo dei

professionisti, che sanno fare cose diverse:

“…nel caso delle professioni di aiuto si parla di assistenza e cura di tipo tecnico-specialistico, orientata a

correggere e guarire patologie e disfunzioni gravi secondo procedure professionali in contesti organizzativi

specificamente deputati a tale scopo, o, comunque, nell’ambito di programmi sistematici di azione che si

propongono di ripristinare standard ottimali di funzionamento della persona. Quando, invece, si parla di lavoro di

assistenza e di cura svolto in ambito familiare, si considerano azioni efficaci ed indispensabili, ma non

necessariamente formalizzabili in procedure precise come nel lavoro professionale di assistenza. Il riferimento, in

questo caso, è a standard di benessere materiale e psicosociale compatibili con il livello socio-culturale della

famiglia con le aspettative personali e con la biografia psicologica dei membri di tale sistema. Mentre nel caso

delle professioni d’aiuto i cardini dell’intervento riguardano la diagnosi, l’esecuzione di specifici protocolli di

azione, la pratica di interventi intensivi focalizzati, la guarigione, nelle azioni di cura in ambito familiare,

presumibilmente, sono in primo piano aspetti quali la sollecitudine, la disponibilità, l’attenzione, l’ascolto, la cura

22

dei bisogni fisici primari”6. Proprio nella possibilità di svolgere ruoli e funzioni diverse ma complementari può

risiedere la “pensabilità”, per le famiglie, di una alleanza con l’ambiente esterno.

4.2

Una famiglia è socialmente responsabile quando…

Tuttavia il rapporto tra società e famiglia appare carico di una drammaticità ineliminabile; da un lato, infatti, ogni

famiglia, di fronte alle scelte grandi e piccole della vita quotidiana, può adottare soluzioni solidaristiche o

corporative, può promuovere dinamiche invischianti e imprigionanti oppure liberare la dignità e la responsabilità

dei propri membri, può scegliere azioni orientate al bene comune oppure tutelare esclusivamente il proprio

interesse particulare. La relazione tra famiglia e società potrà quindi essere radicalmente modificata, a favore

delle famiglie, solo quando le famiglie stesse sapranno acquisire una chiara consapevolezza del proprio ruolo

sociale, della propria responsabilità pubblica, della propria soggettività autonoma di fronte all’agire degli altri

sottosistemi (politico, amministrativo, economico).

Occorre cioè, in altre parole, maggiore consapevolezza e maggiore pratica dell’“agire sociale” da parte della

famiglia; “ripartire dalla famiglia” non può essere più solo uno slogan, da difendere e affermare teoricamente, ma

è la responsabilità che ogni famiglia deve assumersi. Da un certo punto di vista, proprio sul “fronte interno” si

gioca la sfida decisiva delle associazioni familiari, nuovo soggetto che oggi è presente sulla scena nazionale, come

dimostra la giovane ma importante esperienza del Forum delle associazioni familiari a livello nazionale,

regionale e locale, ma anche quella di tanti movimenti e associazioni familiari, di spiritualità familiare, di

solidarietà, di aiuto reciproco: nel riuscire cioè a mettere in movimento le famiglie, esplicitandone la vocazione

pro-sociale e rendendola un fatto visibile, pubblico, socialmente, politicamente ed economicamente rilevante. Solo

a partire da una presenza reale, da fatti sociali, prodotti direttamente dalle famiglie, sarà possibile esigere dalla

politica, dai governi, dal mondo dell’economia, una reale “cittadinanza sociale della famiglia”. Tale cittadinanza,

tuttavia, presuppone una serie di requisiti, di responsabilità “concentriche”, dal personale al sociale, che la

famiglia stessa sceglie di assumersi, e che potremmo così sintetizzare:

- la sfida della personalizzazione;

- costruire legami buoni “all’interno”;

- aprire i confini della famiglia;

- famiglie insieme.

a) la “personalizzazione”

Un primo livello di responsabilità della famiglia è a livello individuale, riguarda il bene della singola persona; si

tratta di crescere e far crescere persone vere, adulte, persone “responsabili”, potremmo anche dire persone fertili,

generative, “costruttrici di bene”. Il mandato della famiglia non copre né sostituisce il libero destino della persona.

Legami buoni, insomma, ma capaci di distanza, di gratuità, di libertà, di amore verso il destino buono dell’altro,

anche se questo destino non coincide con quanto avevo progettato per l’altro, a quanto mi aspettavo.

Questa “cura del bene della persona” deve essere capace di introdurre l’altro alla responsabilità e ad un rapporto

vero con la realtà, favorendo anche la socializzazione, intesa come partecipazione alla costruzione del bene

comune. Tutto ciò è a pieno titolo inscrivibile tra le responsabilità della famiglia, che quindi non può essere

espropriata di tali compiti, ma “sussidiata” (sostenuta cioè dal contesto sociale, dalla politica) e sostituita solo a

fronte di un’evidente ed irreversibile “incapacità”.

b) Costruire i legami familiari “all’interno”

Il secondo livello di responsabilizzazione della famiglia consiste nella costruzione di “legami buoni” tra i propri

membri, legami di reciprocità e di gratuità. Si potrebbe dire, in altri termini, che il perseguimento del bene di ogni

persona e della sua libertà non può non passare, in famiglia, attraverso la costruzione dei legami familiari, della

famiglia in senso specifico. Del resto se la prospettiva del familiare non è costruire “legami buoni”, di fiducia e

lealtà, la famiglia diventa una trappola, uno spazio che imprigiona, che distrugge le persone, e il legame stesso

diventa una prigione. La “giusta causa” della famiglia è quindi rispondere a bisogni radicali di costruzione di

“legami buoni” di senso, di reciprocità e di appartenenza, e questo è il secondo livello di una responsabilità che è

squisitamente sua, anch’essa non espropriabile.

6

R. Fasolo, F. Fraccaroli, G. Sarchielli, Familiari in prima linea. L’esperienza di assistenza e cura di un familiare disabile, “Psicologia

Contemporanea”, n. 143, settembre ottobre 1997, pagg. 18-25.

23

c) L’apertura dei confini familiari (accoglienza)

Il terzo livello di responsabilità sta nella capacità di aprire queste “buone relazioni” ad altre persone, non

ponendosi come un “territorio liberato” dai confini chiusi, ma pensandosi come un ambito di “buona vita” da

poter condividere con altre persone. È quanto molte famiglie stanno concretamente realizzando con le esperienze

di adozione nazionale e internazionale, accogliendo al proprio interno un bambino con l’affidamento eterofamiliare, facendosi carico dei propri parenti in difficoltà, dei propri genitori anziani, ma anche, più

semplicemente e quotidianamente, accogliendo a casa propria, nel pomeriggio, più bambini per fare i compiti, o

mantenendo relazioni di aiuto e di vicinato capaci di sostegno reciproco. Questo nella consapevolezza, molto

spesso non verbalizzata, ma non per questo meno netta, che la capacità solidaristica di una famiglia non viene

meno se viene utilizzata troppo, ma si alimenta invece proprio nell’uso. La solidarietà della famiglia non è un

bene di consumo, il cui uso ne diminuisce la disponibilità, ma paradossalmente aumenta facendolo circolare.

In effetti “c’è una sorta di legge sociale che fa sì che quel che non circola muore, come è per il Mar

Morto e per il lago di Tiberiade, che pur formati dallo stesso fiume, il Giordano, sono l’uno morto e

l’altro vivo, perché il primo conserva tutta l’acqua per sé, il secondo la dà ad altri fiumi”7.

d) la costruzione di un soggetto sociale (associazionismo, famiglie insieme…)

Un quarto livello di responsabilità può essere sinteticamente definito “fare famiglia insieme” ad altre famiglie,

compito oggi molto più chiaro di ieri, anche per una certa difficoltà di trasmissione intergenerazionale all’interno

delle famiglie8. Le famiglie possono cioè mettersi insieme ad altre famiglie sia per “fare meglio la propria

famiglia”, sia per “fare più famiglia dentro la società”, perché le famiglie insieme sono una grande risorsa della

società. Le famiglie diventano così soggetti sociali collettivi, che cominciano ad avere voce, che si mettono

insieme per “produrre più famiglia” (servizi, relazioni, esperienze di condivisione), ma anche per contare di più,

per organizzarsi, per fare lobbying, pressione, protesta.

5.

Cittadinanza della famiglia: una soggettività da costruire

Questa ultima responsabilità della famiglia investe un tema estremamente importante, ossia la tematizzazione

esplicita del rapporto tra famiglia e società. La relazione tra famiglia e politica sociale potrà essere radicalmente

modificata a favore delle famiglie, infatti, solo quando le famiglie stesse sapranno acquisire una chiara

consapevolezza del proprio ruolo sociale, della propria responsabilità pubblica, della propria soggettività

autonoma di fronte all’agire degli altri sottosistemi (politico, amministrativo, economico). Occorre cioè, in altre

parole, maggiore consapevolezza e maggiore pratica dell’“agire sociale” della famiglia; “ripartire dalla famiglia”

non può essere più solo uno slogan, da difendere e affermare teoricamente, ma è la responsabilità che ogni

famiglia deve assumersi9. Solo a partire da una presenza reale, da fatti sociali, prodotti direttamente dalle famiglie

associate, sarà possibile esigere una reale “cittadinanza sociale della famiglia”.

Del resto l’esistenza di questo movimento “dal basso” è condizione essenziale perché si possa parlare di

sussidiarietà reale; il modello sussidiario non è infatti assicurabile solo dall’alto, “graziosamente concesso dal

sovrano”, ma presuppone, esige addirittura l’esistenza di una società civile forte, capace di esprimersi, di autoorganizzarsi, di produrre fatti sociali, servizi, azioni, presenze.

Solo questa autonoma forza della società civile consente di uscire da logiche assistenziali e di stato sociale

istituzionale o totale, evitando nel contempo i rischi di una privatizzazione solo mercantile, che lasci le singole

famiglie sole di fronte al contesto sociale; del resto, la storia recente del volontariato e del terzo settore nel nostro

Paese, negli ultimi venti anni, conferma che l’emergere (o meglio lo svelarsi) di un soggetto “terzo”, diverso

rispetto alla vecchia dicotomia Stato – mercato, ha favorito il difficile (e nient’affatto concluso) compito di

coniugare autonomia e solidarietà, efficienza e attenzione ai più deboli, sviluppo economico e azioni a favore di

chi, da tale sviluppo, rimane escluso ed emarginato.

7

Cfr. l’ormai classico J. Godbout, Lo spirito del dono, Bollati Boringhieri, Torino, 1993.

La capacità di trasmettere valori, stili di vita, comportamenti e “indicazioni operative per la vita” tra una generazione e l’altra della famiglia

si è certamente indebolita nella società contemporanea; tuttavia essa permane ancora, con forze insospettabili, sotto una apparenza

superficiale di estraneità tra le generazioni; cfr., a questo riguardo, L. Formenti (a cura di), La famiglia si racconta. La trasmissione

dell’identità di genere tra le generazioni, Edizioni San Paolo, Cinisello B. (MI), 2002.

9

F. Belletti, Ripartire dalla famiglia. Ambito educativo e risorsa sociale, Edizioni Paoline, Milano, 2010.

8

24

Diventa però fondamentale, in una prospettiva sussidiaria, un approccio promozionale nei confronti della famiglia,

proposto come criterio essenziale per la progettazione e la realizzazione di politiche sociali realmente sussidiarie.

Secondo tale prospettiva, in effetti, le risposte che il sistema politico e sociale deve attivare di fronte ai bisogni

delle famiglie non devono porsi nell’ottica di “risolvere i problemi” (cosa che del resto non si è certamente

verificata gli scorsi anni), ma devono in primo luogo cercare di “rimettere in moto” il sistema famiglia,

considerandolo non come destinatario passivo di prestazioni, ma come partner attivo di un percorso di aiuto in cui

sia il portatore di bisogno (la famiglia, da sola o meglio associata) sia il prestatore di aiuto (servizi, enti locali,

governo centrale, ecc.) progettano e realizzano insieme percorsi di uscita dalle condizioni di mancanza e di

bisogno.

Anche in questo caso, quindi, il problema non è tanto chiedere maggiori risorse per la famiglia (che pure sono

assolutamente necessarie), quanto piuttosto pretendere una diversa prospettiva, non assistenziale, non

passivizzante, ma (appunto), promozionale, in cui le risorse messe a disposizione dai servizi (professionisti,

strutture, risorse finanziarie, politiche fiscali, prestazioni di varia natura) entrino in sinergia con le capacità e le

potenzialità delle famiglie destinatarie degli interventi.

Una positiva relazione, di tipo sussidiario, tra famiglia e politiche sociali può quindi realizzarsi solo dall’incontro

tra questi due orientamenti virtuosi: da parte della famiglia deve esplicarsi un agire sociale caratterizzato dalla

responsabilità e da un orientamento pro-sociale; da parte delle politiche, deve essere proposto un approccio

promozionale, capace di favorire la “messa in movimento” della famiglia.

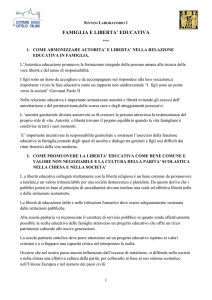

Gli orientamenti opposti generano invece una relazione “perversa”, in cui un atteggiamento privatistico da parte

delle famiglie, interessate solo al perseguimento del proprio interesse particolare, viene confermato e accentuato

da un approccio assistenziale e passivizzante da parte dei servizi (vedi la tabella 1, che descrive alcuni modelli

nell’interazione tra approccio sussidiario e approccio solidaristico societario).

Tabella 1

Sussidiarietà e solidarietà: un modello interpretativo

della relazione famiglia - società10

SUSSIDIARIETÀ

ASSENZA

PRESENZA

A

La famiglia dipende da supporti esterni, che però

non sono di responsabilità della collettività

(intervento assistenziale, basato sulla beneficenza

privata)

B

Responsabilizzazione delle famiglie, lasciate

con scarsi supporti dalla società (auto-aiuto

familista individualista)

PRESENZA

SOLIDARIETÀ

ASSENZA

C

Forte intervento sociale su cittadini che ricevono

passivamente i servizi (approccio assistenziale,

basato sull’intervento pubblico, con famiglie

passive)

D

Famiglie attive di fronte ai propri bisogni, in

un sistema in cui la società ha come obiettivo

esplicito il sostegno ai propri membri deboli

attraverso la promozione della cittadinanza

attiva

In altri termini, “le politiche sociali dovrebbero ripensare tutti gli interventi e le misure nella chiave di un

criterio di base: se e come esse aumentano oppure invece diminuiscono il capitale sociale primario della

famiglia. Questa è la vera uscita dall’assistenzialismo. Non si tratta di operare una sussidiarietà intesa come

privatizzazione dei servizi o come un “lasciar fare” alle famiglie “fai-da-te”, ma, al contrario, si tratta di

10

Schema e commento sono ripresi da F.Belletti, Mai parlato così tanto di famiglia. Tra Dico e Family Day, Edizioni Paoline, Milano,

2007, pp. 109-115.

25

inventare misure che sostengano le famiglie attraverso l’aumento della loro capacità di generare relazioni

fiduciarie, cooperative e di reciprocità”11.

Per costruire e promuovere il bene comune occorre quindi un duplice movimento, nell’interazione tra famiglie e

società, che esige un “ri-conoscimento” reciproco, espresso con grande lucidità e modernità dalla Familiaris

Consortio (nn. 42-48), cui conviene cedere la parola in sede conclusiva, nella parte che prende avvio dal grande

richiamo di Giovanni Paolo II: “Famiglia, diventa ciò che sei!”:

La famiglia possiede vincoli vitali e organici con la società, perché ne costituisce il fondamento e l'alimento

continuo mediante il suo compito di servizio alla vita: dalla famiglia infatti nascono i cittadini e nella famiglia

essi trovano la prima scuola di quelle virtù sociali, che sono l'anima della vita e dello sviluppo della società

stessa. Così in forza della sua natura e vocazione, lungi dal rinchiudersi in se stessa, la famiglia si apre alle

altre famiglie e alla società, assumendo il suo compito sociale (FC, n. 42) (…)

L'intima connessione tra la famiglia e la società, come esige l'apertura e la partecipazione della famiglia alla

società e al suo sviluppo, così impone che la società non venga mai meno al suo fondamentale compito di

rispettare e di promuovere la famiglia stessa. Certamente la famiglia e la società hanno una funzione

complementare nella difesa e nella promozione del bene di tutti gli uomini e di ogni uomo. Ma la società, e più

specificamente lo Stato, devono riconoscere che la famiglia è «una società che gode di un diritto proprio e

primordiale» («Dignitatis Humanae», 5), e quindi nelle loro relazioni con la famiglia sono gravemente obbligati

ad attenersi al principio di sussidiarietà. In forza di tale principio lo Stato non può né deve sottrarre alle

famiglie quei compiti che esse possono ugualmente svolgere bene da sole o liberamente associate, ma

positivamente favorire e sollecitare al massimo l'iniziativa responsabile delle famiglie. Convinte che il bene

della famiglia costituisce un valore indispensabile e irrinunciabile della comunità civile, le autorità pubbliche

devono fare il possibile per assicurare alle famiglie tutti quegli aiuti - economici, sociali, educativi, politici,

culturali - di cui hanno bisogno per far fronte in modo umano a tutte le loro responsabilità (FC, n. 45).

Ma questa richiesta esige che le famiglie

…devono crescere nella coscienza di essere “protagoniste” della cosiddetta “politica familiare”, ed assumersi

la responsabilità di trasformare la società; diversamente, le famiglie saranno le prime vittime di quei mali, che

si sono limitate ad osservare con indifferenza” (FC, n. 44).

11

P. Donati (a cura di), Famiglia e capitale sociale nella società italiana. Ottavo Rapporto Cisf sulla famiglia in Italia, Edizioni San Paolo,

Cinisello B. 2003, p. 101.

26