“A partire da Alberto Melucci… L’invenzione del presente”, Milano 9 ottobre 2008

Convegno Ais Sezione Vita Quotidiana

La spirale della riflessività

Modi di pensare, questioni di metodo e pratiche di ricerca

Gianmarco Navarini

Tema centrale di questo contributo sta nel proporre alcune riconsiderazioni critiche in

merito all’espressione “sociologia riflessiva” e, per certi versi, alla stessa nozione di

riflessività. Con ciò intendo riferirmi non tanto alle piuttosto note problematiche,

contraddizioni o ambiguità inerenti al mero piano linguistico-terminologico, e dunque

alle altrettanto note questioni emerse con la varietà delle definizioni date alla

riflessività, ma soprattutto ai vari impieghi e funzionamenti della stessa in certi ambiti

della società contemporanea: in particolare nelle modalità di conoscenza e di

produzione della conoscenza, nelle pratiche sociali e nelle pratiche di ricerca, e più in

generale nei modi di pensare, di agire e di dare a questi un senso.

Quando parliamo di riflessività abbiamo a che fare con un concetto piuttosto complesso:

inevitabilmente critico – o che di per sé invita all’analisi critica – ma anche

estremamente polisemico, oggi variamente diffuso fuori e dentro alla sociologia, non

più preponderante ma comunque presente, in modo più o meno rarefatto, anche nel

vocabolario della più recente teoria sociale1, e di solito piuttosto frequentato soprattutto

da chi, facendo ricerca sul campo, si ritrova a misurarsi con altri circa il senso e i

prodotti della sua stessa pratica di ricerca. Inoltre, com’è noto, si tratta di un concetto

che in qualche modo attraversa le stesse origini della sociologia (in quanto campo del

sapere specializzato nello studio della società, cioè di un oggetto costitutivo di quello

stesso campo), e che tuttavia affiora con una certa insistenza e viene esplicitamente

tematizzato solo in tempi recenti, grossomodo in parallelo all’emergere del “post”, della

“critica della modernità” e degli sviluppi di un campo di ricerca che alcuni hanno ben

indicato con il nome di “sociologia delle pratiche” 2. Infine, cosa forse più significativa,

si tratta di un concetto ritenuto “paradigmatico” o emergente poiché attraversa (e per

certi versi unisce) una molteplicità di approcci disciplinari3, e che anche per questo deve

1

Cfr. tra gli altri D. Pels Unhastening Science: Autonomy and Reflexivity in the Social Theory of

Knowledge, Liverpool, Liverpool University Press, 2003.

2

Tra le osservazioni più recenti in merito si segnala: B. Wittrock, Sociology and the Critical Reflexivity of

Modernity. Scholarly Practices in Historical and Comparative Context, in “Comparative Sociology”, 2,

3, 2003; R. McLain Reflexivity and the Sociology of Practice, in “Sociological Practice: A Journal of

Clinical and Applied Sociology, 4, 4, 2002.

3

Per citare solo alcuni degli autori, forse i più noti a livello internazionale, che hanno esplicitamente

trattato la riflessività come concetto emergente e paradigmatico: in antropologia G.E. Marcus What comes

(just) after “post”? The case of Ethnography, in N.K. Denzin e Y.S. Lyncoln (eds) Handbook of

Qualitative Research, London, Sage, 1994; nel costruttivismo sociale a orientamento psicologico K.

Gergen The Social Constructionist Movement, in modern psychology, in “American Psychologist”, 40, 3,

1985, e in precedenza G.A. Kelly The psychology of Personal Constructs, New York, Norton, 1955;

nell’ambito delle terapie familiari K. Tomm Interventive Interviewing, Part II, Reflexive Questioning as a

buona parte del suo successo al fatto di aver contribuito a denominare in modo nuovo e

sintetico – oltre che a caratterizzare ed alimentare – quella situazione estremamente

complessa, avvertita come transizione o più spesso come tensione – nel senso di

“tendere a” – che frequentemente è stata definita come “mutamento di paradigma” o

“svolta epistemologica” nelle scienze umane e sociali.

Questa riconsiderazione critica in merito alla riflessività si muove discutendo alcuni

elementi di questa cornice di transizione, di tensione al mutamento o alla svolta,

facendo riferimento più che altro a come tali elementi sono stati avvertiti da Alberto

Melucci in varie occasioni e in particolare nel volume Verso una sociologia riflessiva:

ricerca qualitativa e cultura (Il Mulino, 1998). In tale direzione, intendo ripercorrere

molto sommariamente la cornice culturale – in un certo senso “epocale” – e il

framework dentro al quale Melucci si è mosso al fine di collocare la riflessività su un

piano di assoluta rilevanza per quanto riguarda sia il più generale studio della società sia

le concrete pratiche di ricerca.

In relazione a quella cornice vanno tuttavia segnalati alcuni limiti, uno dei quali è in

parte riconducibile alla stessa tensione per una svolta che, attualmente, non sembra stare

al centro dei modi di pensare e di agire di coloro che a vario titolo operano in quello che

Melucci chiamava “campo della conoscenza”; e lo stesso vale per il mutamento di

paradigma che peraltro oggi, a distanza di una decade, pare incompiuto almeno da un

punto di vista formale e istituzionale. Tenuto conto che Melucci amava sottolineare

come un effettivo mutamento di paradigma si potesse raggiungere lavorando seriamente

sui margini, forzando i limiti di un paradigma dominante (nello specifico quello della

scienza moderna o della modernità), e che in ogni caso lo stesso mutamento non è mai

facile da riconoscere nel suo farsi (e questo, come spesso diceva, “forse perché ci siamo

dentro”), è presumibile che oggi, se fosse tra noi, arriverebbe a domandarsi le ragioni di

questa incompiutezza, o di ulteriore differimento, alimentando così un fervido percorso

di ricerca in questa direzione. Personalmente ritengo di non poter offrire delle

particolari spiegazioni in merito ma solo alcune considerazioni molto sommarie.

Probabilmente, quel genere di mutamento è oggi avvertito da alcuni come ancora più

lontano da venire, da altri come un tema poco rilevante o di scarsa attualità, da altri

ancora ignorato o non pienamente compreso, e infine da alcuni ritenuto scomodo o

addirittura contrastato. D’altro canto, il ridimensionamento della tensione per la svolta

può essere spiegato con il fatto che alla stessa tensione si è sostituito un effetto di

normalizzazione o, forse, indagando le ragioni per cui il tema sia stato via via

derubricato al di fuori delle principali attenzioni di chi per professione – o come diceva

Melucci “per privilegio” – produce conoscenza e discorso scientifico nel mondo

contemporaneo.

In merito al framework credo sia invece importante illustrare, anche accennando al

contributo di altri autori, alcuni percorsi vecchi e nuovi della riflessività sia come

categoria analitica sia nei termini di fenomeno o meccanismo intrinseco al

funzionamento del sociale. In questa direzione si possono discutere alcuni ambiti

oggetto di riflessività, arrivando infine a segnalare come la sua principale caratteristica e

means to enable self healing, in “Family Process”, 26, 1987; nelle teorie organizzative H. Wilmott

Breaking the Paradigm Mentality, in “Organization Studies”, 14, 5, 1993; e naturalmente in sociologia A.

Giddens The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, Cambridge, Polity, 1984, e

P. Bourdieu Réponses. Pour une anthropologie réflexive, Paris, Seuil, 1992. Tra i più recenti contributi in

merito al legame tra concetto paradigmatico e concetto emergente si segnala R.Holland, Reflexivity, in

“Human Relations”, 52, 4, 1999.

2

implicazione, una volta incorporata a vari livelli nelle pratiche e nei discorsi, risieda nel

suo funzionamento a spirale.

Con questa metafora, giustamente molto amata da Melucci, si vuole qui non tanto

giungere a una definizione ultima del concetto bensì riepilogare, quantomeno per evitare

fraintendimenti, che cosa la riflessività del sociale oggi non sia o comunque non faccia.

Per riflessività del sociale si intende propriamente un fenomeno che allude alle relazioni

sociali, soprattutto alle pratiche e ai discorsi, e non a una qualità dei soggetti, e in questo

senso: 1) non risolve i problemi della sociologia, o almeno non tutti, e nemmeno quelli

della società; 2) non serve (necessariamente o inevitabilmente) a costruire un mondo più

buono, più etico, più giusto, più “vero” ecc.; 3) non rende chi fa ricerca migliore o più

capace di altri solo perché questi si ritiene, si dimostra o si dichiara “riflessivo”. D’altro

canto possiamo richiamare, sempre sommariamente, alcuni aspetti di produttività della

riflessività osservata come una spirale. Guardando alla società la riflessività si presenta

spesso come una spirale – in termini di funzionamento – poiché costituita da e

costitutiva di processi, strutturati e strutturanti, che tendono a riportare ordine (e

tecniche di controllo) in un mondo anche quando pare che questi ne sia privo.

Guardando alla sociologia, la riflessività dà luogo a una spirale senza uscita – in termini

analitici – nella misura in cui si corre il rischio di perdere di vista le due più importanti

questioni che il suo funzionamento mette in evidenza, e in particolare quella del potere

(e dei rapporti di dominio) e della legittimazione (soprattutto nell’ambito della

produzione della conoscenza, del discorso e delle rappresentazioni). Guardando infine

alle pratiche di ricerca, la metafora della spirale allude certamente al problema di

“avvitamento a chiusura” o al cul-de-sac insito nella radicalizzazione procedurale del

concetto4, ma oltre a questo vuole richiamare un’immagine sopra alle altre: la possibilità

di fare delle stesse pratiche di ricerca un oggetto di ricerca, e quindi di discorso e di

dialogo, così da alimentare nuove conoscenze sulle relazioni sociali e forse anche nuovi

modi di fare conoscenza.

Tuttavia, a che cosa – e a chi – tutto questo è servito o possa servire, è ancora quasi

interamente da raccontare.

1. A partire da Alberto Melucci

Iniziamo con il tentativo di rispondere a due domande preliminari, costitutive del tema

che stiamo affrontando.

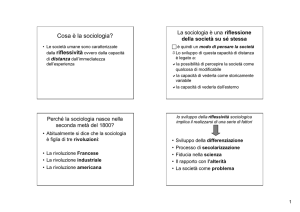

La prima: Che cos’è una società riflessiva? È una società che interviene sempre di più

su se stessa, e dove la conoscenza – da intendersi in senso lato – è allo stesso tempo il

prodotto e il mezzo di produzione di questo intervento. «La conoscenza diventa parte

integrante della produzione sociale in società che [sono sempre più riflessive perché]

intervengono in modo crescente su se stesse» (Melucci 1998, p. 25).

La seconda: Che cos’è una sociologia riflessiva? Si tratta di «una sociologia

consapevole che la ricerca è una pratica sociale tra le altre, e la cui ricerca è sempre più

consapevole della propria dimensione sociale e dei processi di costruzione che la

caratterizzano» (ibid.).

4

Cfr. in particolare il contributo critico di E. Pollner Mundane Reason. Reality in Everyday and

Sociological Discourse, Cambridge, Cambridge University Press, 1987 . Alcune interessanti vie di uscita

dalla riflessività radicale sono proposte da E. Colombo Verso una riflessività etica e collettiva, in

“Animazione sociale”, 5, 2003.

3

Sebbene non esaustive e del tutto preliminari, e per certi versi problematiche a causa

dell’ambiguità intrinseca all’impiego di termini quali “consapevolezza” e “conoscenza”,

queste due definizioni hanno il pregio di delimitare il campo oggetto di discussione e, di

conseguenza, consentono di articolare meglio le due aree tematiche a cui possiamo

dedicare una certa attenzione: i legami tra riflessività e mutamento epistemologico, i

percorsi della riflessività nel sociale. Di seguito, riassumo i principali elementi di queste

due aree cercando di mostrare alcune questioni, o domande di ricerca, che essi mettono

in evidenza.

1.1 La svolta (la riflessività) sta nel trattino

Oltre alle grandi capacità di sintesi e di muovere a un tempo molteplici piani di analisi,

uno degli aspetti che caratterizzano l’intuizione di Melucci sta nell’aver aggiunto un

ulteriore elemento al dibattito sulla riflessività, particolarmente significativo in

sociologia soprattutto nel corso degli anni Ottanta e Novanta. Molto sommariamente,

possiamo dire che diversi autori – soprattutto grazie all’influenza di Bourdieu e di

Giddens – hanno fatto esplicito riferimento alla nozione di riflessività per indicare un

insieme di prospettive o di approcci anche molto diversi tra loro ma nel complesso

caratterizzati da un orientamento comune: il tentativo di far saltare polarizzazioni o

dicotomie. Com’è noto, sul piano teorico si tratta principalmente di superare sia

l’opposizione tra struttura e agente sia tra micro e macro analisi; sul piano analitico di

andare oltre sia all’antagonismo tra approccio soggettivistico e approccio oggettivistico

sia alla separazione tra analisi del simbolico e quella del materiale; e infine, in termini di

riflessione sul fare ricerca, di far saltare quantomeno la pericolosa separazione che si

rischia di creare con quello che è stato chiamato “metodologismo”. Parente non molto

lontano di quel positivismo già discusso e smontato dall’analisi dialettica5, il

metodologismo «può essere definito come la tendenza a separare la riflessione sul

metodo dalla sua effettiva utilizzazione nel lavoro scientifico e a coltivare il metodo in

sé»6. Il punto principale messo in evidenza dai vari approcci che convergono in questo

generale tentativo è che, abbandonando o superando una concezione bipolare, per la

quale si sta o di qua o di là, il fuoco e il metodo dell’analisi sociologica non scompaiono

ma si rivolgono soprattutto al “trattino”, vale a dire a ciò che lega o può connettere due

poli (più o meno reali o immaginati) tra loro7. A questo generale tentativo Melucci

dedica non solo particolare attenzione ma aggiunge un elemento per certi versi

trascurato e dunque piuttosto innovativo e di particolare interesse: la riflessività nel

sociale è in qualche modo legata alla stessa ricerca sociale, e in particolare alla ricerca

qualitativa.

Le ragioni di questo legame sono principalmente due.

La prima si ricava dall’osservare l’interesse crescente e il dibattito sempre più ampio –

soprattutto a partire dagli anni Settanta – sui metodi della ricerca qualitativa: motivato

da nuove domande teoriche, ravvivato da nuove sperimentazioni di tecniche, e che a ben

guardare investe più in generale il campo intero della ricerca sociale. Collegato a questo

5

Cfr. T.W. Adorno, K.R. Popper, R. Dahrendorf, J. Habermas, H. Albert, H. Pilot Dialettica e

positivismo in sociologia, Torino, Einaudi, 1972.

6

L. Wacquant Introduzione a P. Bourdieu Risposte. Per un’antropologia riflessiva, Torino, Bollati

Boringhieri, 1992, p. 29.

7

Ho provato a sviluppare la questione in G. Navarini La riflessività sta nel trattino: esercizi di confine tra

centro e margine, in “Animazione sociale”, 8/9, 2003, pp. 11-21.

4

è il dato relativo allo sviluppo di nuove pratiche di ricerca, strettamente legato con modi

nuovi di porre le questioni e con nuovi soggetti o nuovi campi di ricerca, o per dirla in

altri termini, con un modo diverso di affrontare oggetti già noti o campi tradizionali.

Come precisa Melucci, si parla di “sperimentazioni” poiché si tratta di procedure

pensate, create e messe in opera proprio in relazione a specifici oggetti e a specifici

campi, e per i quali ci si chiede – non senza qualche difficoltà – come si possano

studiare (pensiamo ad esempio alla sociologia del corpo, delle emozioni, agli studi di

genere e soprattutto sul genere, all’analisi delle rappresentazioni sociali ecc.). Di qui

emerge un primo elemento importante di riflessività: la definizione teorica di questo

campo di studi (genericamente chiamato “qualitativo”) è strettamente legata – risulta

impossibile da separare – dalla sua costituzione pratica: cioè dal fatto che il nuovo

campo di studi emerge non in totale autonomia ma, al contrario, in virtù di processi di

interazione tra pratiche di ricerca e processi sociali che, pertanto, si costituiscono a

vicenda. Soprattutto, per Melucci sono (almeno inizialmente) i processi sociali e le

questioni da essi poste che in qualche modo costituiscono le “nuove” pratiche di

ricerca8. Oltre a essere piuttosto affascinante, questa complessiva intuizione porta con sé

almeno due interrogativi di ricerca che rimangono oggi quasi totalmente aperti: come

individuare, descrivere e spiegare questi processi di reciproca costituzione; in che

misura (e se) si siano diffuse ricerche o indagini specificamente dedicate a questi

processi. Basti pensare, ad esempio, all’attuale “emergenza” dei fenomeni di

“culturalizzazione della natura” che di per sé invocano ricerche non solo sui processi di

costituzione ma anche sull’empasse politico (come ricorda Melucci, l’elemento politico

sta nel fatto che «la natura esterna e la nostra stessa natura biologica diventano oggetto

di intervento sociale, dipendono dalle nostre decisioni e dalle nostre scelte» (1988, pp.

19-20).

La seconda ragione sta nell’emergere delle pratiche come oggetto di attenzione

predominante sia nella vita sociale sia nella riflessione sulla ricerca. Per un verso,

Melucci sottolinea con forza che quando parliamo di ricerca qualitativa abbiamo a che

fare con un campo di pratiche sociali: siano queste le pratiche di ricerca operate da

corpi istituzionali e professionali, sia che ci si riferisca all’oggetto della stessa ricerca

che, evidentemente, è a sua volta costituito da pratiche, quelle degli attori. Per un altro,

l’attenzione verte anche sulle pratiche di chi “consuma” i prodotti della ricerca sociale

in senso lato, cioè di coloro che a vario titolo fruiscono di saperi e conoscenza. Il

riferimento piuttosto esplicito è all’esistenza di un mercato della conoscenza sociale. In

8

Detto in estrema sintesi, l’interesse per la ricerca qualitativa è un prodotto della riflessività del sociale.

Melucci spiega questa “produzione” in base a quattro principali elementi: i processi di

individualizzazione (che assegnano all’esperienza individuale degli attori un ruolo e un valore molto

importante e spingono allo studio della dimensione esperienziale del singolo individuo); la crescita di

importanza «della vita quotidiana come spazio in cui i soggetti costruiscono il senso del loro agire e in cui

sperimentano opportunità e limiti per l’azione» (Melucci 1988, p.18), che spinge a studi il cui fuoco sta

nei dettagli, nelle particolarità, nell’unicità degli eventi dentro e con i quali si attribuisce significato

all’azione; la crescita di importanza delle relazioni, che fa si che il senso dell’agire sia sempre di più un

prodotto di relazioni sociali, e stimola una ricerca che non solo fa delle relazioni il suo specifico oggetto

di analisi, ma che si può praticare unicamente attraverso relazioni dirette, concrete, con gli attori; la

complessità del sociale, intesa come alta differenziazione (che pone l’accento sullo studio delle differenze

culturali, territoriali, individuali). A questi si aggiunge il meccanismo che nell’approccio di Melucci ha

rappresentato una sorta di principio cardine della riflessività: la culturalizzazione della natura e al

contempo la naturalizzazione della cultura. «La società interviene sulle basi stesse della realtà naturale sia

in senso ecologico che in senso biologico. La natura esterna e la nostra stessa natura biologica diventano

oggetto di intervento sociale, dipendono dalla nostre decisioni e dalle nostre scelte» (ivi, p. 19).

5

questo senso, nelle cosiddette “società altamente differenziate” e “basate

sull’informazione” chiunque non può evitare di risultare un attore-consumatore di

conoscenza, ovvero la conoscenza è ritenuta sempre più necessaria e, di conseguenza, è

sempre più incorporata nelle pratiche sociali: «Siamo sempre più orientati a incorporare

nelle nostre azioni le informazioni relative alla società stessa. Le nostre pratiche

includono in misura crescente informazioni relative ai modi in cui l’azione sociale si

definisce, si costruisce. In un processo circolare, attraverso queste informazioni noi

stessi definiamo e costruiamo la nostra azione» (ivi, pp. 16-17). Da tutto questo

derivano diverse cose, tra le quali un secondo importante elemento di riflessività: le

pratiche di ricerca, le pratiche sociali degli attori oggetto di studio e più in generale le

pratiche degli attori-consumatori di informazione sono tra loro reciprocamente

costitutive. Ma dato che “informazione” è un termine troppo vago, probabilmente da

sostituire con “commento”, “opinione”, “rappresentazione” ecc. (basta guardare il

contenuto effettivo dei quotidiani) si tratta, in ultima analisi, di rimettere in gioco e di

prendere sul serio, nello studio della società, la cosiddetta circolarità tra pratiche e tra

pratiche e discorsi, nel senso foucaultiano del termine9. Di qui un altro interrogativo: in

che modo si è diffusa oggi questo genere di ricerca? Questo interrogativo è strettamente

collegato ai due precedentemente accennati, nel senso che le “scelte” – e di conseguenza

l’empasse – sono con tutta evidenza sempre più costituite da una spirale creata dal

discorso.

La principale conseguenza di questo doppio legame a cui abbiamo accennato sta,

secondo Melucci, nella perdita di significato dell’opposizione tra qualità e quantità, tra

ricerca qualitativa e quantitativa: in questa affermazione risiede principalmente

l’elemento aggiuntivo al dibattito in corso sulla riflessività, con particolare riferimento

al problema del metodologismo. Evitando in questa sede di riprendere gli argomenti con

i quali viene spiegata la perdita significato dell’opposizione tra i due tipi di ricerca

(fondamentalmente si tratta del fatto che entrambi i campi di ricerca sono parte di un

comune campo di interdipendenza e circolarità riflessiva e sia l’uno che l’altro si

pongono domande e producono risultati – discorsi – riconducibili a pratiche), è bene

sottolineare come anche questa affermazione ci abbia lasciato un interrogativo (forse

meno interessante di altri se non altro perché riguarda unicamente la comunità dei

sociologi): se infatti al riguardo è per caso rimasta qualche genere di opposizione, si

tratta di spiegarne il significato non perduto oppure di spiegare eventuali nuovi

significati che sono stati creati.

Decisamente più interessante è invece quello che si può ricavare dalla spiegazione

offerta per rintracciare le origini, o gli intrecci, dell’opposizione quantità/qualità nella

ricerca. Detto molto in breve, l’opposizione è sostenuta da e si intreccia con la

discussione che oppone la prospettiva costruttivista al realismo ingenuo. Melucci

constata che questa opposizione, già messa in crisi dalla fenomenologia,

dall’ermeneutica, dall’etnometodologia, dall’interazionismo simbolico, dall’approccio

di Goffman, dal linguistic turn, dalla svolta interpretativa di Clifford Geertz e più in

generale dai cultural studies, si è ulteriormente dissolta grazie ai recenti contributi delle

scienze cognitive. In questa direzione, è crollata da tempo l’ingenua (e fuorviante)

nozione di riflessività in quanto mero meccanismo “a specchio”, ossia è stata

completamente demolita l’idea o la convinzione che la mente (di chi pensa, osserva, fa

ricerca) rispecchi semplicemente la realtà. In questo senso, assieme al vecchio dualismo

9

Cfr. in particolare M. Foucault Il discorso, la storia, la verità. Interventi 1969-1984 (a cura di Mauro

Bertani), Torino, Einaudi, 2001.

6

soggetto/oggetto, fatti/rappresentazioni, realtà/interpretazione, Melucci auspica che

anche la (fittizia) opposizione tra ricerca qualitativa e quantitativa sia destinata a

sfumare.

Tuttavia, la possibile sfumatura di tutte queste opposizioni pone nuovi problemi e,

soprattutto, pone al centro dell’analisi due vecchi temi che la sociologia, se vuole

evitare un avvitamento riflessivo, deve prendere in considerazione molto sul serio: il

potere e la legittimazione.

1.2 Ritornare al potere

Quale elemento che più di altri scardina i dualismi Melucci insiste sulla “centralità del

linguaggio”. Non si conosce senza passare dal linguaggio, e il linguaggio è sempre

culturalizzato, di genere, etnico, e sempre situato: legato a tempi e luoghi specifici. Ma

dato che ogni linguaggio non è mai pari ad altri proprio perché situato, se prendiamo sul

serio la centralità del linguaggio emerge un tema di riflessività piuttosto rilevante (e per

certi versi oggi trascurato): il problema della “posizione” da cui si parla e, soprattutto,

della legittimazione dei parlanti. In questa direzione ritengo che vadano prese molto sul

serio, ed eventualmente aggiornate, le riflessioni di Bourdieu in merito ai processi di

costituzione di un “linguaggio autorizzato” (che pur essendo situato come gli altri è

quello che gode di maggiore legittimazione) e con riferimento, in definitiva, a ciò che

effettivamente costituisce e a sua volta è costituito da quel tipo di linguaggio: vale a dire

un principio di esclusione10. Insomma, se si tralascia lo studio dei fenomeni di potere

l’attenzione alla riflessività del linguaggio non porta altro che a una spirale senza fine, o

dove alla fine non si spiega nulla.

A una medesima conclusione si giunge discutendo il problema della “doppia

ermeneutica”, inteso da Melucci grossomodo come segue. Innanzitutto, il punto è che

nel nuovo quadro epistemologico non si tratta di produrre conoscenze assolute ma

interpretazioni plausibili. E questo per una ragione che, tutto sommato, arriva da uno

strano incontro tra l’etnometodologia di Garfinkel e l’approccio interpretativo di Geertz.

Come sintetizza Melucci: 1) i comportamenti – le pratiche – dicono qualcosa su come

gli attori stessi interpretano la propria azione (ovvero la reflexivity di Garfinkel); 2) la

ricerca produce interpretazioni che cercano di dare senso ai modi in cui gli attori sociali

cercano a loro volta di dare senso alla loro azione; 3) così che con “conoscenza sociale”

stiamo a tutti gli effetti parlando di resoconti di senso di resoconti di senso, o se

vogliamo di narrazioni di narrazioni (ovvero l’assunto interpretativo di Geertz). Al di là

delle eventuali contraddizioni che qualcuno potrebbe rilevabile in questi passaggi (se

non altro la distanza che l’etnometodologia contemporanea mantiene dall’approccio di

Geertz), rimane un fatto importante e piuttosto evidente: una epistemologia della

plausibilità si sostituisce a una epistemologia della verità. Di qui un problema cruciale:

se abbiamo a che fare con narrazioni – continua Melucci – quale nozione di realtà

(plausibile) questa prospettiva autorizza? A questo interrogativo potremmo aggiungerne

un altro, sul fronte dei criteri di fruizione e di interpretazione: plausibilità per chi?

Insomma, non sono in gioco solo i criteri con cui si determina la plausibilità (tecnici,

cognitivi, politici, etici) ma anche «i rapporti di potere all’interno dei quali una

conoscenza diventa plausibile» (Melucci 1998, p. 23).

10

P. Bourdieu La parola e il potere. L’economia degli scambi linguistici, Guida, Napoli, 1988. sul

principio di esclusione il riferimento obbligatorio è M. Foucault Il discorso, la storia, la verità, op. cit.

7

Infine, l’invito a tornare a studiare il potere – rimetterlo al centro dell’analisi sociologica

– emerge con insistenza in quell’ordine di problemi che Melucci chiama “questioni

aperte” e che nuovamente alludono, in un modo o nell’altro, alla spirale della

riflessività.

Innanzitutto, il rapporto tra realtà e rappresentazione: «siamo solo di fronte a

rappresentazioni o abbiamo un qualche rapporto con la realtà?» (ivi, p. 24). Nel

complesso dibattito che ruota attorno a questa domanda si presenta tuttavia un ulteriore

interrogativo, un aspetto forse meno rilevante sul piano epistemologico ma che

attualmente si può dire che interpelli fortemente la ricerca sociologica (in parte

tralasciato da Melucci, forse perché meno evidente negli anni Novanta): in che misura le

rappresentazioni sono oggi costitutive di realtà o meglio di pratiche reali? Basti pensare

ai casi italiani più significativi (e non solo in Italia) in questi ultimi anni11: ad esempio il

caso relativo al grande frame della sicurezza, ossia quel potente fenomeno costituito

dalle rappresentazioni del crimine12, della paura e dell’insicurezza che sono riflessive

almeno nel senso che certamente portano a creare (in)sicurezza e paura, quando non

violenza, e per giunta autorizzate e legittimate da un insieme di pratiche sociali e

istituzionali che loro stesse hanno prodotto. Anche qui il problema della spirale non può

essere superato se non ricorrendo a una seria analisi dei meccanismi (vecchi o nuovi) di

potere. Del resto, nonostante in Italia il carattere costruito di questo genere di fenomeni

– rappresentazioni e discorsi che intervengono nel reale – sia stato molto ben illustrato e

plausibilmente dimostrato13, è bene chiedersi come mai la paura o simili percezioni

(intolleranza, insicurezza ecc.), se davvero sono create da processi riflessivi (ad esempio

un discorso tautologico), siano ormai diventate parte di un frame a cui gran parte delle

persone (inclusi molti intellettuali) continuano a credere come reale o vero.

Una seconda “questione aperta” riguarda il più che mai dibattuto relativismo, il quale,

come sottolinea Melucci, da un punto di vista epistemologico ripropone in forma nuova

la vecchia contraddizione dello scettico. «Se si entra in una pluralità di interpretazioni,

di paradigmi, di punti di vista, il rischio del relativismo è ben presente e il relativismo

obbliga al silenzio perché, come nella classica contraddizione dello scettico, se si dice

che tutto è relativo o che nulla è vero, non si ha più diritto di parlare, per definizione»

(ivi, p. 25). Di qui la spirale, e di conseguenza una questione già spalancata da Foucault

e che nuovamente si ripropone: «come sia possibile fondare un’epistemologia pluralista

e tollerante, capace di aprirsi a nuove interpretazioni e di mettere in discussione gli

assunti consolidati dalla scienza normale, quando una comunità o una disciplina

scientifica tende a trasformare il consenso interno all’organizzazione in verità

ontologica» (ibidem). Ma qui Melucci non poteva forse prevedere un altro rischio, o

meglio il pericolo, che il relativismo avrebbe incontrato: un concetto che anziché

alimentare una revisione critica e quindi un ulteriore sviluppo epistemologico nel senso

da lui auspicato, è stato riflessivamente incorporato da un discorso anti-relativista, oggi

sempre più dominante, autorizzato e istituzionalmente legittimato (da Bush all’attuale

11

All’interno di questo settore di ricerca andrebbe considerata con più dettaglio la questione riflessiva

della visibilità, cioè di come un certo modo di pensare, ossia la rappresentazione che fa della visibilità (ad

esempio televisiva) una cosa vitale per le persone, porti di effettivamente a conseguenze molto reali, sia

in campo politico sia nei mondi più ordinari della vita quotidiana e tra i giovani (basti pensare all’effetto

you tube).

12

Al riguardo una interessante ricerca sulla riflessività nel discorso sul crimine si trova in A. Edwars e P.

Gill, The Politics of “Transnational Organized Crime”: Discourse, Reflexivity, and the Narration of the

“Threat”, in “British Journal of Politics and International Relations”, 4, 2, 2002.

13

A. Dal lago, Non persone, Milano, Feltrinelli, 1999.

8

Papa, passando dal linguaggio autorizzato di alcuni editorialisti, giornalisti e opinion

leader). Qualcosa di simile sta in parte accadendo con l’approccio noto come

costruttivismo (che in parte si misura con alcuni problemi epistemologici del

relativismo), esplicitamente attaccato dalla “buona” argomentazione di alcuni filosofi

che hanno ben pensato di demolirlo assieme al relativismo14. Melucci aveva indicato

che «i conflitti di interpretazione si vanno sempre più trasformando in confronti tra

processi argomentativi» (ivi, p. 29), e che questo andava giustamente imputato alla

svolta epistemologica in corso. Ma dato che uno dei pilastri di questa svolta sta proprio

nell’approccio costruttivista, se oggi la nuova filosofia anti-relativista e controcostruttivista – o se vogliamo una certa filosofia che alimenta un ritorno al

foundationalism – pare funzionare ed aver successo, l’unica spiegazione può essere

cercata nei rapporti di potere o di dominio che il senso ben argomentato15 che essa

produce finisce per servire (oltre al fatto che siamo ancora in attesa di una risposta

argomentata da parte di chi seriamente fa ricerca nel framework del costruttivismo

sociale). Un’altra rappresentazione sociale piuttosto presente nella nostra società, stretta

parente della filosofia anti-relativista, allude al fatto che alla gente non piaccia

l’approccio costruttivista perché pare non dia certezze. Ma credo risieda ancora nella

logica dei rapporti di potere il tentativo di spiegare, ad esempio, le ragioni per cui

(anche nei telegiornali) la stessa sociologia è minata nei suoi fondamenti, mentre

vengono celebrati i successi dell’ultima scoperta della scienza biologica per spiegare

(attraverso il Dna) qualsiasi cosa: dal gusto alimentare alla scelta del partner, dalla

felicità sentimentale ai successi nel mondo professionale.

Insomma, il punto verso cui “a partire da Alberto Melucci” non si può facilmente

evitare di sentirsi richiamati è quello di tornare a studiare il potere. Del resto, «la

conoscenza diventa parte integrante della produzione sociale» in società che sono

sempre più riflessive perché «intervengono in modo crescente su se stesse», ma «è

impossibile occuparsi di conoscenza senza occuparsi delle relazioni sociali e in

particolare del potere al loro interno», dato che «il potere diventa sempre di più capacità

di definire in modo privilegiato i codici intorno a cui la conoscenza si organizza» (ivi, p.

25). Dunque uno dei compiti emergenti della sociologia è di tornare a studiare il potere.

Il richiamo è ad analizzare seriamente come la conoscenza passa attraverso «squilibri

che governano la sua produzione», e come si esercita il “nuovo” potere, quello di

«definire i linguaggi», tenendo conto che il linguaggio «determina la possibilità stessa

del pensiero e della comunicazione» (ivi, pp. 25-26). Si torna così all’emergenza di

quanto detto prima.

Prestando attenzione a enunciare gli elementi della svolta epistemologica, Melucci evita

di sottolineare (ma d’altro canto lo fa in altri lavori) un elemento fondamentale: i

linguaggi non sono tutti uguali e, se seguiamo Bourdieu, quello più potente è il

linguaggio autorizzato. Dunque il problema diventa studiare come si autorizza il

linguaggio autorizzato e come lo si legittima. Melucci riconosce che oggi ci sono

diverse fonti di legittimazione della “conoscenza”: accademico-scientifiche, élite

transnazionali di tipo politico ed economico, e i consumatori di conoscenza in senso

lato, spiegando anche come la pluralità di fonti stia producendo una migrazione e

14

Cfr. in particolare P. A. Boghossian Paura di conoscere. Contro il relativismo e il costruttivismo,

Roma, Carocci, 2006.

15

In buona sostanza, si tratta del tema dell’ideologia così come è trattato da J.B. Thompson, Linguaggio e

ideologia, in F. Crespi (a cura di) Ideologia e produzione di senso nella società contemporanea, Milano,

Franco Angeli, 1987.

9

circolazione di concetti dall’una all’altra. Ma al di là del fatto epistemologico, la

questione del potere va introdotta anche e soprattutto nel definire questa circolazione,

dato che, come abbiamo visto, esistono sempre linguaggi più autorizzati di altri (come

ora sembra accadere per il linguaggio dell’anti-relativismo).

In questa direzione acquista ulteriore interesse una domanda che Melucci pone trattando

il tema della legittimazione della conoscenza prodotta dalla ricerca: se questa sia tutta

interna alla comunità scientifica o venga dall’esterno, e in che rapporto possano stare i

diversi tipi di legittimazione. Qui il problema è molto complesso, ma per fare un

esempio forse banale, oggi verrebbe spontaneo chiedersi che cosa stia accadendo (in

Italia) con il taglio dei finanziamenti alle università e il probabile passaggio al privatofondazioni. Non è un segno dei mutati rapporti di legittimazione, e con questi di un

intervento plateale sul senso, direzione, utilità della scienza e della ricerca?

1.3 Ricadute sulla ricerca

L’ultimo stimolo che vorrei ricordare riguarda le ricadute della riflessività sul piano

della ricerca. Come già accennato, un importante elemento della “svolta

epistemologica” sta nel riconoscere, puntualizza Melucci, che fare ricerca è una pratica

sociale tra le altre, e come tutte le pratiche è anch’essa caratterizzata da processi di

costruzione sociale. Se preso sul serio questo riconoscimento porta a diverse

implicazioni e, tra queste, ve ne sono due che forse si pongono con maggiore rilevanza.

La prima sta nella difficoltà (non solo cognitiva ma anche pratica) dell’osservatore o di

chi fa ricerca nell’accettare e di far accettare agli altri la ridefinizione del rapporto tra

l’osservatore e il campo, e quindi di muoversi di conseguenza. Come sostiene Melucci

«dalla dicotomia osservatore/campo si passa alla connessione osservatore-nel-campo».

In altri termini: «tutto ciò che è osservato nella realtà sociale è osservato da qualcuno

che si trova a sua volta inserito in relazioni sociali e in rapporto al campo che osserva»

(ivi, pp. 22-23). Qui il concetto di riflessività assume un significato simile a quanto

avviene in altri ambiti, ma con una implicazione inevitabilmente più problematica,

almeno per chi lo prende sul serio16. Si tratta infatti di riflessività nel senso che il

ricercatore-osservatore è parte costitutiva del campo-realtà che va osservare, che lo

voglia o meno. A corollario di questo assunto ve n’è dunque un altro che apre a una

riflessività decisamente problematica: ogni osservazione è sempre un intervento.

Secondo Melucci la crescente consapevolezza che l’opposizione tra osservazione e

intervento è decisamente superata costituisce un “paletto”, vale a dire un modo di

delimitare nuovi percorsi di ricerca nonostante le questioni aperte dalla svolta

epistemologica non siano di fatto risolvibili. In questo senso, la delimitazione implica

l’apertura di un nuovo spazio di sperimentazione e ricerca sul «problema della verifica,

16

Intendo “prendere sul serio” in senso empirico, ossia non in termini di credenza ma con il preciso

intento di portare il problema, nell’epistemologia delle pratiche di ricerca, alle sue estreme conseguenze

fenomenologiche, e questo proprio per lavorare sul senso del problema. L’estrema difficoltà legata a un

simile programma di ricerca sta anche, come dicevo, nell’accettazione dell’assunto di partenza da parte di

altri. Questo può portare anche al problema di come farsi comprendere, o anche solo del come riuscire a

farsi capire, da altri ricercatori che, per l’appunto, seguono un diverso programma di ricerca o non ne

hanno uno specifico. Un esempio di questa difficoltà problematica si può trovare nel mio articolo

Etnografia dei confini: dilemma clinico e polisemia, pubblicato in un numero monografico della

Rassegna Italiana di Sociologia (2/2001) e dove nella Postfazione, assieme ad altri colleghi, sono stato

onorato del prestigioso titolo di “talebano dell’etnografia”.

10

per quanto limitata, e di un controllo, per quanto limitato, della nostra continua

interferenza nel campo» (ivi, p. 26). Ma questo non può che avvenire dentro a una sorta

di nuova consapevolezza, relativa al fatto che sia la verifica sia il controllo, nonostante

siano elementi importanti, non servono a risolvere il problema. Al contrario, può

accadere che determinino una spirale senza fine: un ricercatore totalmente riflessivo (in

senso puramente ideale) non è altro che uno che non agisce – non riesce più a fare

ricerca – o che alla fine osserva solo se stesso. D’altro canto, è in tale contesto che si

presenta quella che Melucci chiama “la spirale senza fine della riflessività”. Se si

introducono livelli riflessivi di analisi sulle pratiche – ci si domanda che cosa costituisce

una pratica e che cosa abbia costituito quel “che cosa” – la riflessività si moltiplica, e si

entra dunque in una spirale in cui è difficile stabilire una fine: ad ogni livello di analisi

può sempre corrispondere un nuovo sotto livello, un meta-livello, e così via. Dunque

due problemi: quando e in che modo il ricercatore decide la fine delle sue

interpretazioni? E soprattutto, chi decide quando finiscono le interpretazioni plausibili?

Insomma, il problema rimane aperto, costituisce un dilemma, ma non nel senso di un

rompicapo da risolvere a tavolino o con l’invenzione di buone tecniche. L’equazione

osservazione-intervento è un dilemma da tenere aperto innanzitutto perché favorisce,

nelle pratiche di ricerca, una certa creatività. Oltre a questo, può favorire una maggiore

comprensione o una migliore conoscenza di ciò che in genere la sociologia vuole

studiare: le relazioni sociali (abbiamo infatti detto che il senso dell’agire è un prodotto

di relazioni). Infine, può aiutare il ricercatore a non dimenticare di tenere conto di una

domanda e di usarla mentre fa ricerca, un interrogativo per certi versi legato a un altro

noto dualismo, “implicazione e distacco”. Tradotta ai minimi termini, la domanda è

questa: che rapporto hanno i ricercatori con gli attori, che tipo di relazione si stabilisce

tra osservatori e osservati? La domanda non è buona solo perché spinge a considerare, e

a studiare nelle pratiche, la questione della “partecipazione” (basti pensare alla fortuna

che in questi ultimi anni ha avuto questa parola, spesso abusata e non sempre impiegata

con il sostegno di una seria analisi o con cognizione di causa). La domanda è buona nel

senso che contribuisce a ridurre alcuni rischi del mestiere molto noti: il rischio di fare i

profeti (specie in certi casi, come nello studio dei movimenti sociali), più in generale il

rischio di ideologia ma anche, sul fronte opposto, il rischio di indifferenza. Oltre a

questo, è una domanda che risulta buona per dare attenzione, soprattutto in termini di

ricerca e di studio, al tema della responsabilità. Difatti, nella misura in cui Melucci

riconosce che la dimensione etica risulta sempre più evidente nella pratica di ricerca (in

quanto pratica sociale), sottolinea anche come quella dimensione sia di per sé

irrisolvibile sia da un punto di vista delle tecniche sia nei termini di identità

professionale, cioè nei modi canonici in cui si pone la posizione legittima e istituzionale

del ricercatore standard. Di conseguenza, come si possono tenere insieme le due facce

della responsabilità che, di solito, sono tra loro in tensione: rispondere di e rispondere

a? Anche questo, possiamo dire, è un buon dilemma su cui oggi ci troviamo a lavorare a

partire da Alberto Melucci.

Infine, è possibile accennare ad alcuni sviluppi in questa direzione che vanno oltre le

questioni sulla verifica e il controllo prima accennate. Oltre a cercare di controllare e di

verificare l’interferenza nel campo, anzi proprio per muoversi in questo senso, il

ricercatore non può evitare di rivolgersi agli attori discutendo della relazione che è

andata costruendosi tra lui/lei e loro, e soprattutto, come lo stesso campo è stato

costruito in virtù di questa relazione. Ma di tutto questo, alla fine, il ricercatore deve

dare conto, deve cioè riportarlo nei suoi resoconti di ricerca (ad esempio spiegando la

11

posizione da cui ciascuno di volta in volta osserva-agisce, se non altro perché tali

posizioni servono a spiegare le interpretazioni, che altro non sono che co-costruzioni).

Quest’ultima considerazione si lega strettamente alla seconda importante implicazione.

Melucci osserva come dall’idea che i risultati siano in sé trasparenti (o veri) perché

trasmessi attraverso il linguaggio codificato di una corporazione scientifica si passi

all’idea che ogni presentazione di risultati é una forma di narrazione: narrazioni che

evidentemente – essendo resoconti di resoconti – non sono “oggettive”, ma per le quali

tutto quello che si può fare è di garantire forme solide e plausibili di argomentazione.

Per quanto riguarda soprattutto la ricerca qualitativa si tratta inoltre di resoconti che

anche nella forma narrativa vanno sempre più abbandonando la connessione lineare del

modello classico della ricerca scientifica (ipotesi e verifica delle ipotesi), per passare al

tentativo di spiegare – e descrivere – gli effetti emergenti e ricorsivi nei processi di

ricerca, e in particolare nei processi per i quali (si ammette che) la conoscenza è

prodotta come scambio tra osservatore e osservato, e la si spiega di conseguenza.

Insomma, narrazioni dove la spiegazione non è verifica di ipotesi ma un tentativo di

produzione di una conoscenza che si è data nel farsi della ricerca, costruita e aggiustata

progressivamente attraverso l’interazione tra osservatore e osservato. Uno dei vantaggi

di questo genere di narrazioni – e non è poco – è che portano a conclusioni sempre

contestabili non perché siano deboli ma per la loro complessità, e per il semplice fatto

che si pongono – o almeno tentano di porsi – al di fuori della pretesa di verità, o meglio,

degli effetti di verità17. E questo, a ben vedere, è il presupposto minimo per un dialogo

propriamente scientifico, e dunque per promuovere ulteriori percorsi di conoscenza.

Va infine ricordato che proprio questa attenzione alla narrazione conduce verso una

prospettiva che tende ad accogliere la polifonia, il pluralismo possibile delle forme di

racconto e di argomentazione, incluse – ovviamente – quelle degli attori. Di qui un

ultimo problema (o dilemma) di riflessività: come incorporare nei resoconti di ricerca la

polifonia, cioè dando voce ad altri e quindi provando a ridurre al minimo la

colonizzazione del senso degli attori da parte degli osservatori ma, tuttavia, evitando di

ricadere in un’altra spirale, cioè arrivando alla fine a produrre un testo che sia

effettivamente leggibile e che autorizzi altri a pensare che non sia “mera narrazione” o

romanzo bensì il prodotto legittimo di una reale attività di ricerca. Com’è noto, le

sperimentazioni in questo campo sono state raccolte e rilanciate soprattutto grazie a certi

sviluppi della cosiddetta etnografia critica o postmoderna18, ma con riflessi e ricadute

(in sociologia e in antropologia) che sono ancora tutti, o quasi, da raccontare.

17

M. Foucault Il discorso, la storia, la verità, op. cit.

In particolare si veda J. Clifford e G.E. Marcus Scrivere le culture: poetiche e politiche in etnografia,

Roma, Meltemi, 1997.

18

12