UNIOR

Università degli studi di Napoli

“L’Orientale”

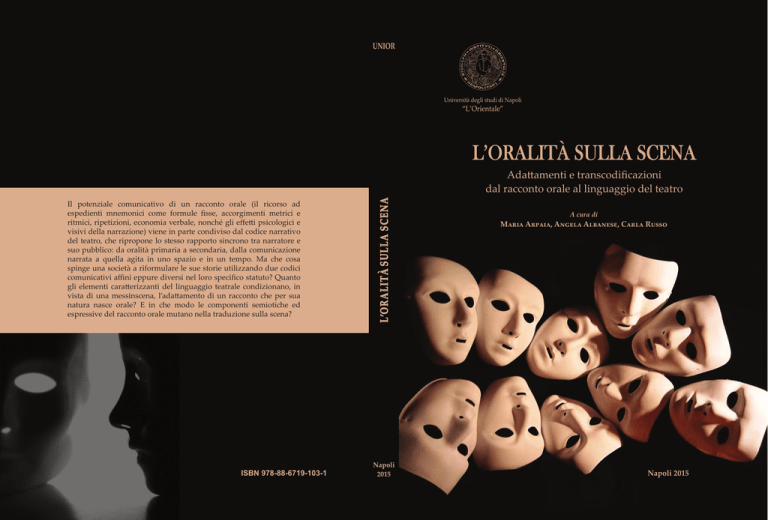

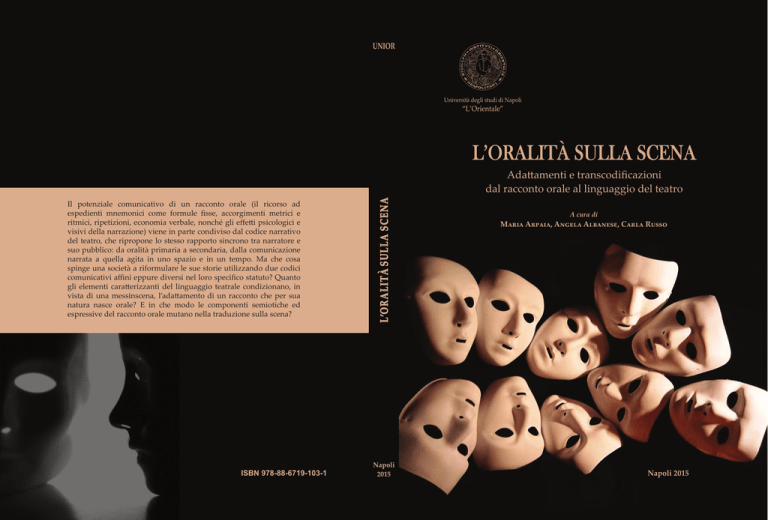

L’ORALITÀ SULLA SCENA

Il potenziale comunicativo di un racconto orale (il ricorso ad

espedienti mnemonici come formule fisse, accorgimenti metrici e

ritmici, ripetizioni, economia verbale, nonché gli effetti psicologici e

visivi della narrazione) viene in parte condiviso dal codice narrativo

del teatro, che ripropone lo stesso rapporto sincrono tra narratore e

suo pubblico: da oralità primaria a secondaria, dalla comunicazione

narrata a quella agita in uno spazio e in un tempo. Ma che cosa

spinge una società a riformulare le sue storie utilizzando due codici

comunicativi affini eppure diversi nel loro specifico statuto? Quanto

gli elementi caratterizzanti del linguaggio teatrale condizionano, in

vista di una messinscena, l’adattamento di un racconto che per sua

natura nasce orale? E in che modo le componenti semiotiche ed

espressive del racconto orale mutano nella traduzione sulla scena?

ISBN 978-88-6719-103-1

L’ORALITÀ SULLA SCENA

Adattamenti e transcodificazioni

dal racconto orale al linguaggio del teatro

Napoli

2015

A cura di

Maria Arpaia, Angela Albanese, Carla Russo

Napoli 2015

Università degli studi di Napoli “L’Orientale”

Dottorato di ricerca in Letterature Comparate

Dottorato di ricerca in Storia del Teatro Moderno e Contemporaneo

2

Progetto scientifico a cura di

MARIA ARPAIA e ANGELA ALBANESE

Sito internet

https://graduateconferenceunior.wordpress.com/

CAPITOLO I

Le trasformazioni storiche del territorio

3

Università degli studi di Napoli

“L’Orientale”

L’oralità sulla scena

Adattamenti e transcodificazioni

dal racconto orale

al linguaggio del teatro

Atti della Graduate Conference

Università degli studi di Napoli “L’Orientale”

3-4 ottobre 2013

a cura di

Maria Arpaia, Angela Albanese, Carla Russo

NAPOLI

2015

4

CAPITOLO I

In copertina:

????????????????????, foto ????????

Questo volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Studi Letterari,

Linguistici e Comparati e dei Dottorati di ricerca in Letterature Comparate e in Storia del

Teatro Moderno e Contemporaneo dell'Università degli studi di Napoli “L'Orientale”.

Tutti i contributi del volume sono stati sottoposti a procedura di blind peer review.

Proprietà letteraria riservata

© Università degli studi di Napoli “L’Orientale”

Napoli 2015

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati. Sono pertanto vietate la conservazione in sistemi

reperimento dati e la riproduzione o la trasmissione anche parziale, in qualsiasi forma e mezzo

(elettronico, meccanico, incluse fotocopie e registrazioni) senza il previo consenso scritto

dell’editore.

INDICE

Prefazione

Maria Arpaia, Angela Albanese

9

Sezione I

Introduzione

Maria Arpaia, Mito tra narrazione e rappresentazione scenica

Massimo Fusillo, Lo smontaggio del mito. Funzioni espressive dell’oralità in

scena

Maria Arpaia, Il potere performativo della parola nelle scene di agnizione.

Comunicazione e rappresentazione fra epica e tragedia nella Grecia antica

Maddalena Giovannelli, Il teatro antico tra narrazione e performance: il

protagonista comico come demiurgo

Anna Livia Frassetto, Una rilettura giocosa per musica del mito di Lucrezia:

Lugrezia romana in Costantinopoli di Carlo Goldoni

Dario Migliardi, Il mythos dell'Eacide ne l’In-vulnerabilità di Achille di

Carmelo Bene

Anna Vinciguerra, Orghast di Peter Brook e Ted Hughes: il mito riscritto

13

19

33

45

53

59

71

Sezione II

Introduzione

Maria Arpaia, Angela Albanese, Messa in scena di racconti e storie

popolari di carattere folklorico

Stefano de Matteis, Alla Gioconda si possono fare solo i baffi (e il pizzetto)

Angela Albanese, Con Basile alle spalle: le Gatte di Roberto De Simone

Vincenza Di Vita, Vincenzo Pirrotta tra cunto e sacre-vie nell’apocalisse di un

Faro al Buio

Gabriella Sgambati, Till Eulenspiegel di Tawada Yōko: tra magie e straniamenti

linguistici

Enza Dammiano, Velimir Chlebnikov: ‘esorcismi‘ in scena tra mito e folclore.

Chiara Maria Buglioni, “Resta. Ti racconto qualcosa”. Il dramma popolare Das

glühend Männla da oralità primaria a tradizione incarnata

81

87

103

113

123

133

143

6

Indice

Dora Rusciano, Racconto, teatro e formazione nel Kaspar di Peter Handke

Alessandro Cimino, Donare la propria carne come pasto: un motivo letterario

indiano tra teatro, mito e folklore

Antonella Zapparrata, Il mito de “I sette dormienti di Efeso” nel teatro del

drammaturgo egiziano Tawfiq al-Hakim

Irene Starace, La fiaba della moglie gru e la sua trasposizione teatrale in Yūzuru

di Kinoshita Junji

151

163

175

189

Sezione III

Introduzione

Carla Russo, Costruzione dell’oralità e costruzione della scena

Gerardo Guccini, Dal narratore/bambino all'autore/performer. Aperture

problematiche su narrazione e memoria a partire dall'Histoire de ma vie

di George Sand

Carla Russo, Costruzione dell’oralità nell’operazione teatrale di Emma Dante

Silvia De Min, Una voce che contiene tante voci

Vera Cantoni, Testualmente: l’elaborazione drammaturgica delle fonti nel teatro

verbatim

Maria Cristina Zerbino, Pulci e pidocchi: il gioco dei pronomi sulla scena

plautina, tra oralità e scrittura

Luigia Tessitore, Cantastorie da cabaret: attualizzazione del Bänkelsang nel

cabaret tedesco degli anni ’20

Fatima Sai, Il corpo del poeta. Oralità secondaria nella poesia araba

contemporanea: Muzaffar al-Nawwab

Maia Giacobbe Borelli, Non c’è niente di più simile ad un fiume che un racconto:

la voce della natura nelle narrazioni di Sista Bramini

197

201

209

219

229

239

251

261

269

Sezione IV

Introduzione

Angela Albanese, Teatralizzazione di vicende storiche attraverso la loro

narrazione orale

Gabriele Vacis, La drammaturgia dell’attenzione

Davide Aliberti, The Ladino Players: dalla narrazione orale alla performance nel

teatro sefardita statunitense

279

283

291

Indice

Daniela Allocca, (R)Esistenze sonore. La traduzione dell’invisibile in Schwarze

Jungfrauen e Schattenstimmen di Feridun Zaimoğlu e Günter Senkel

Raffaella Di Tizio, Lavoravo all’OMSA: dalla cronaca al teatro, pensando a

Brecht

Indice degli Autori

7

299

307

315

8

Indice

MARIA ARPAIA – ANGELA ALBANESE

PREFAZIONE

Le storie non appartengono soltanto a chi vi assiste o a chi le

inventa.

Una volta raccontate appartengono a chiunque, si ripetono di

bocca in bocca e si modificano e si deformano.

Nulla viene raccontato due volte nella stessa forma né con le

stesse parole, neppure se quello che racconta due volte è la

stessa persona.

J. Marías, Domani nella battaglia pensa a me

Cosa spinge una società a raccontare le sue storie utilizzando due codici comunicativi, il racconto orale e il teatro, affini eppure diversi nel loro specifico statuto?

Quanto gli elementi convenzionali del linguaggio teatrale condizionano la struttura narrativa di un racconto che nasce orale? In che modo le componenti semiotiche

ed espressive del racconto orale mutano nella traduzione sulla scena?

Sono queste le domande che hanno dato vita al nostro progetto di ricerca comune, nato in seguito ad un incontro casuale, avvenuto a Bologna nel giugno del

2012,1 tra una classicista prestata alla comparatistica e una studiosa di teoria della

traduzione, di fiabe e di teatro. Da questa intesa e dall’urgenza critica di avviare

una ricerca comparata tesa a far interagire competenze e ambiti disciplinari differenti è maturata l’idea di riunire a confronto giovani ricercatori e studiosi per una

riflessione sulle dinamiche di adattamento che intervengono nella trasposizione

scenica di un racconto di solito tramandato per via orale.

L’idea ha preso forma in una Graduate Conference, tenutasi il 3-4 ottobre 2013

presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, dal titolo L’oralità sulla

scena. Adattamenti e transcodificazioni dal racconto orale al linguaggio del teatro. Le

quattro sessioni in cui si sono articolate le due giornate di lavori, rispettivamente

“Mito tra narrazione e rappresentazione scenica”; “Messa in scena di racconti e

storie popolari di carattere folklorico”; “Costruzione dell’oralità e costruzione della

scena”; “Teatralizzazione di vicende storiche attraverso la loro narrazione orale”,

hanno dunque cercato di dare conto delle principali declinazioni della contaminazione tra l’oralità e il linguaggio del teatro. I lavori si sono rivelati densi di spunti

di riflessione e di arricchimenti reciproci, sollecitando la stampa di questo volume

1 L’occasione è stata la partecipazione alla Graduate Conference L’adattamento: le trasformazioni delle

storie nei passaggi di codice, organizzata congiuntamente dall’Università di Bologna e dall’Università di

Cagliari e tenutasi presso le due sedi il 22 giugno 2012.

10

Prefazione

che raccoglie i contributi presentati e intende fornire una panoramica critica dei

nodi tematici e concettuali emersi durante i momenti di riflessione collettiva.

Nel licenziare questi atti i più sinceri ringraziamenti vanno a coloro che hanno

creduto nella nostra idea fin dall’inizio, sostenendola dal punto di vista sia scientifico che istituzionale: Donatella Izzo, Riccardo Palmisciano, Lorenzo Mango, Franco Nasi. Ringraziamo in particolare Donatella Izzo per la supervisione organizzativa e il suo fattivo supporto, oltre che per l’entusiasmo con cui ha costantemente

seguito le diverse fasi del progetto.

Ai Dottorati di ricerca in Letterature Comparate e in Storia del Teatro Moderno

e Contemporaneo; al Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati e al

Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo dobbiamo, oltre alla realizzazione del

convegno, anche la pubblicazione del presente volume.

A tutti i membri del Comitato scientifico, Francesco Chianese, Enza Dammiano,

Szilvia Jakab, Mara Matta, Carla Russo, Anna Vinciguerra, e in particolare a Carla

Russo, che ha condiviso con noi l’impegno di questa curatela, va la nostra gratitudine, nella consapevolezza che nulla sarebbe potuto avvenire senza il contributo

individuale di ciascuno di loro.

Tutta la nostra riconoscenza, infine, ai Keynote Speakers delle sessioni, Massimo Fusillo, Stefano De Matteis, Gerardo Guccini, Gabriele Vacis, che con la loro

partecipazione e le loro sollecitazioni critiche hanno arricchito le due giornate di

lavori, aprendo la riflessione verso ulteriori orizzonti di ricerca, e i cui contributi

hanno impreziosito il presente volume.

Questa esperienza napoletana ha posto le basi per ulteriori analisi, aprendo

l’indagine a nuovi orizzonti di ricerca. L’entusiasmo del dialogo multidisciplinare,

infatti, ha contagiato uno dei relatori del convegno, Vincenza Di Vita, che ha proposto – e generosamente organizzato – la seconda edizione della Graduate Conference, che si è tenuta a Messina il 17-18 ottobre 2014, dal titolo La scena dell’oralità.

Per una voce fuori luogo, realizzata con il sostegno del Dipartimento di Scienze cognitive, della Formazione e degli Studi Culturali dell’Università di Messina.

A lei e a Dario Tomasello, che si è occupato della supervisione organizzativa, la

nostra gratitudine: il pensiero dell’affettuosa ospitalità a noi riservata dall’intero

comitato organizzativo e il ricordo del clima di entusiasta collaborazione ci rimangono cari e ci confermano che le idee che crescono insieme sono in grado di gettare

radici, anche a distanza di tempo e di spazio.

Prefazione

Sezione I

11

12

Prefazione

MARIA ARPAIA

Introduzione

MITO TRA NARRAZIONE E RAPPRESENTAZIONE SCENICA

La messa in scena altro non è, nel suo fondamento, che

un’operazione di messa in uso.

I testi che richiedono l’oralità si “mettono in uso” ad alta voce

ed è condizione della drammaturgia (anche di quella che descrive azioni da compiere) avere una “scrittura inerte”.

Giorgio Agamben, Altissima povertà: regole monastiche e

forme di vita

Giorgio Agamben, nel suo saggio sulle regole della vita monastica, dedica alcune pagine al rapporto tra scrittura e lettura ad alta voce e si sofferma sul valore

performativo dell’atto verbale. Nell’ambito della pratica della lettura collettiva,

Agamben descrive la verbalizzazione del testo scritto come la sua “messa in uso”:

la scrittura prescrive una diffusione orale del contenuto, senza la quale esso rimarrebbe “inerte”, come un elemento in potenza senza atto.1 Questo processo, descritto come “messa in scena dell’oralità”,2 ci introduce nel cuore delle questioni teoriche di questo convegno, che si propone di riflettere sull’aspetto performativo

dell’atto poetico orale e sulla sua declinazione in differenti contesti esecutivi.

Il rapporto empatico tra emittente e destinatario, fisicamente compresenti al

momento dell’esecuzione, presuppone una focalizzazione costante sulla funzione

fatica del messaggio e sulla consistenza sonora e materiale della parola, che necessita della fisicità di un esecutore che la veicola, a sua volta visibile all’uditore.

“Il desiderio della viva voce abita in ogni poesia” – afferma Zumthor riflettendo

sul valore sostanziale dell’atto verbale – “e ogni poesia aspira a darsi voce, in una

identificazione del messaggio con la situazione che lo genera”.3 Ogni esecuzione

orale non si realizza solo nella ricezione uditiva, ma anche nella componente visiva

1 Devo questa citazione alla privilegiata lettura in anteprima della monografia di Piermario Vescovo

A viva voce. Percorsi del genere drammatico, Marsilio, Venezia, 2015, in c.d.s. Il suo testo, che apre

prospettive feconde nello studio dell’impiego dell’oralità e della voce nelle realtà teatrali

contemporanee, ci conduce in un percorso analitico sulla funzione scenica della comunicazione orale,

sia essa verbalizzazione di un testo scritto oppure intrusione di elementi del parlato nel sistema

semiotico della scena. Aver scoperto una sinergia di vedute e di orizzonti teorici con l’idea di fondo di

questo convegno, quando ho avuto il piacere di incontrarlo in occasione della seconda edizione di

questa Graduate Conference a Messina nell’ottobre del 2014, è stata una piacevole sorpresa.

2 Giorgio Agamben, Altissima povertà: regole monastiche e forme di vita, Neri Pozza, Vicenza, 2011, p. 94.

3 Paul Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 198.

14

Maria Arpaia

di un corpo che la genera e di uno spazio in cui si realizza. Spetta al corpo il compito di articolare il discorso, attivando non solo l’apparato fonatorio ma anche una

gesticolazione più o meno accentuata o codificata delle braccia o della testa, o mediante un uso particolare dello sguardo. Ma la voce e il gesto del performer orale si

proiettano nel luogo dell’esecuzione, che è molto vicino al concetto di ‘scena’, intesa come tutto ciò che cade sotto lo sguardo. Ogni comunicazione orale si vede e si

sente; si esperisce in maniera polisensoriale mediante una serie di sollecitazioni

uditive e visive: “si toccano qui i confini dove la poesia orale diviene teatro”.4

La modalità comunicativa del teatro, infatti, pur rispondendo ad esigenze rappresentative differenti, mostra non pochi punti di contatto con una performance

orale: il rapporto empatico tra spettatori e attori, che condividono spazio e tempo

dell’emissione del messaggio, e l’irripetibilità della performance, in entrambi i

generi legata ai condizionamenti dell’hic et nunc della sua realizzazione.

In una cultura orale l’unicità e l’evanescente temporalità dell’atto locutorio, che

si crea nell’istante stesso in cui viene prodotto e svanisce un istante dopo essere

stato ascoltato, determina un’attribuzione di potere quasi magico alla parola orale,

prodotta in maniera aleatoria sulle labbra del singolo e diffusa alla comunità in un

momento rituale, denso di significato simbolico.5

In tal modo la parola stessa diventa ritualizzata, cioè legata in modo imprescindibile ad una dimensione sociale d’incontro comunitario, e la sua esecuzione spettacolarizzata diviene spesso occasione di educazione collettiva. La trasmissione del

sapere tradizionale si avvale, così, della compartecipazione emotiva che si instaura

tra esecutore e pubblico: legati a doppio filo da un reciproco condizionamento, essi

stringono tra di loro un legame profondo che conduce l’uditorio a immedesimarsi

nelle vicende ascoltate quasi come se le osservasse a teatro.

Anche il genere teatrale, infatti, gode del fascino magico della parola detta, che

non preesiste né sopravvive alla sua realizzazione. E in questa immediatezza

dell’esecuzione, che coinvolge nell’unicità del momento performativo i suoi spettatori, il teatro svolge la sua funzione comunicativa, anch’essa basata su un’identificazione empatica nelle vicende narrate.

Dal punto di vista strettamente performativo, quindi, in entrambi i casi

l’uditorio assiste ad una esecuzione spettacolarizzata; subisce un forte impatto

emotivo e fruisce dei contenuti mediante un’immedesimazione più o meno accentuata nelle vicende.

Tuttavia, in alcuni casi, la comunicazione orale e quella teatrale non sono accomunate solo dall’elemento mimetico, più o meno accentuato, ma condividono anche i contenuti narrativi, quei racconti divulgati dalla tradizione orale e identifica-

4

5

Zumthor, La presenza della voce, cit., p. 255.

Livio Sbardella, Oralità. Da Omero ai mass media, Carocci, Roma, 2006, p. 18.

Mito tra narrazione e rappresentazione scenica

15

bili come ‘tradizionali’, modello archetipico di atteggiamenti individuali e collettivi

che costituiscono il deposito della memoria di una società.

Si assiste così ad un passaggio di codice, che coinvolge inevitabilmente anche

gli intenti comunicativi e gli effetti sulla ricezione del pubblico: dalla comunicazione narrata a quella agita per via di mimesi diretta in uno spazio e in un tempo;

dall’immedesimazione parziale di un uditorio a quella totale di un pubblico.

Sia nell’ambito di una tipologia di teatro naturalistica, che intenda adattare paradigmi di comportamento assunti dalla vita quotidiana, sia all’interno di un codice rigidamente formalizzato come quello estremo-orientale o di indirizzo brechtiano, ogni messa in scena presuppone l’applicazione di una serie di variabili concrete, come le condizioni e le dimensioni del luogo o l’uso o meno delle maschere o di

costumi; e di regole performative intrinseche al genere teatrale, come il rapporto

tra il discorso monologico e lo scambio dialogico, le didascalie sceniche interne o

esterne al testo, variazioni più o meno accentuate del registro stilistico.

Un approccio comparato che approfondisca le modalità con cui culture diverse,

nel tempo e nello spazio, hanno adattato le loro storie tradizionali alle diverse regole compositive del racconto orale e scenico risulta funzionale alla comprensione

dei legami tra i meccanismi della realizzazione estetico-poetica e la funzione educativa ad essa riservata nel contesto sociale di riferimento.

Nello specifico, in questa prima sezione di lavori, l’indagine si è concentrata sulle

modalità con cui culture diverse, nel tempo e nello spazio, hanno adattato il racconto

mitico alle regole compositive dell’oralità e della trasposizione scenica, con attenzione particolare alle fasi di passaggio dal mito narrato al mito rappresentato.

Nell’ambito del racconto tradizionale, il mito costituisce la categoria più produttiva per condurre questa analisi: esso, infatti, concilia l’esemplarità del racconto,

che veicola un vasto repertorio di usi, costumi, comportamenti e valori ed è di solito riferito ad un passato leggendario, ad una straordinaria vitalità.

La performance orale, infatti, dettata dalle esigenze dell’occasione, concede un

ampio spazio all’intervento del singolo, che interviene a modificare non solo il

modo narrativo, ma parzialmente anche il contenuto stesso del testo. L’apparente

fissità del contenuto, in realtà, si modella e si declina in base al contesto e alle esigenze del suo pubblico oppure in rapporto all’ideologia del singolo autore e alle

esigenze culturali e politiche del tempo in cui esso è narrato, mostrandosi aperto

ad inclusioni, adattamenti e varianti del plot narrativo.

Il racconto mitico, pertanto, è ricreato dal narratore in ogni esecuzione, in una

forma sempre nuova e irripetibile: potremmo quasi affermare che il ‘mito’, in senso

astratto, non esista; o meglio, sia una sorta di “racconto madre”, un insieme di

determinate funzioni narrative ad alto valore metaforico, di cui ci sono giunte solo

le varianti, articolate nelle singole narrazioni che hanno attraversato tutti i codici

della comunicazione, a partire da quello orale, passando poi per la fase scritta.

L’elemento universale che rende questa tipologia narrativa così versatile non risie-

16

Maria Arpaia

de quindi nella sua struttura, ma nell’efficacia comunicativa: si può dire che esso è

una forma della narrazione, un metalinguaggio che si adatta di volta in volta, come

un vestito cucito a misura, su contenuti sempre nuovi,6 al fine di veicolare quel

sistema di valori che l’uditorio richiede.

Nell’adattamento del mito alla messa in scena, invece, il legame con una committenza collettiva e compresente al momento della produzione del testo, come

avviene nel caso della performance orale, è meno vincolante. L’autore, infatti, può

addirittura cercare un legame più o meno esplicito con gli eventi di attualità in cui

si svolge la rappresentazione, giocando su molteplici risemantizzazioni della materia tradizionale. In tal modo il mito si offre ancora ricco di molteplici spunti di riflessione: ponendo in crisi il proprio passato mitico, la società prende atto dei suoi

problemi sociali da un punto di vista critico e straniato.

Riguardo all’adattamento del mito al linguaggio del teatro e all’intrusione

dell’elemento dell’oralità nella rappresentazione teatrale lo studio di Massimo

Fusillo, Lo smontaggio del mito. Funzioni espressive dell’oralità in scena, inaugura la

sessione di lavori con una lucida riflessione sulle funzioni che l’oralità può assumere sulla scena, adducendo esempi tratti dalla drammaturgia e dal cinema contemporaneo. Nella commistione tra le due forme comunicative, l’oralità contribuisce a mettere l’accento sul processo creativo della rappresentazione, oltre ad amplificare l’interazione con il pubblico e la contaminazione dei registri stilistici, consentendo al dialetto, al grottesco e perfino all’osceno di entrare anche nelle opere più

tragiche.

L’oralità di cui si occupa Fusillo, infatti, comprende sia quella del linguaggio

spontaneo della conversazione, in cui l’espressività del dialetto è in grado di dare

voce in modo immediato a sensazioni ed impressioni, sia quella codificata del racconto orale del cunto siciliano, contaminato con sonorità e ritualità provenienti

dalle culture popolari di tutto il mondo ‒ dai canti maghrebini alla ritualità giapponese, fino alla tammurriata napoletana. In tal modo l’oralità sulla scena assolve il

duplice compito di recuperare il legame con le tradizioni più ancestrali e viscerali e

di dilatare i confini narrativi della tragedia stessa, fino a minarne la struttura

dall’interno e ad assumere una funzione provocatoria e parodica.

Le radici di questa commistione tra il linguaggio del teatro e quello dell’oralità

sono fornite dai primi due interventi della sessione, che risalgono alla rappresentazione della tragedia e della commedia nell’antica Grecia e, in particolare, al differente rapporto che i due generi instaurano con il loro pubblico.

Nel mio intervento, Il potere performativo della parola nelle scene di agnizione. Forme

di comunicazione e modalità di rappresentazione fra epica e tragedia nella Grecia antica,

sono messe a fuoco le differenze espressive e le strategie comunicative che consen6 Bruno Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia Antica. Da Omero al V secolo, Feltrinelli, Milano, 2006, pp.

118-137.

Mito tra narrazione e rappresentazione scenica

17

tono ad un’oralità ‘interamente narrata’, come quella dell’epica greca, di adattarsi

alle norme rappresentative di un’oralità ‘narrata e agita’, come quella che si realizza sulla scena della tragedia.

Prendendo come caso di analisi una sequenza del racconto tradizionale molto

feconda sia in epica che in tragedia, come quella dell’agnizione, si è proceduto ad

un confronto testuale comparato delle differenti modalità narrative. Nell’epos il

narratore si lascia andare a lunghe digressioni e a pennellate descrittive che consentono più spazio creativo all’uditorio, il quale procede all’immaginazione degli

eventi ascoltati e si lascia emotivamente trasportare dalla corrente della narrazione

ciclica. Nella narrazione scenica, invece, la diegesi viene rifunzionalizzata per seguire le norme compositive del genere: il racconto si plasma, si mimetizza e diventa un dialogo e la voce monologica dell’epica si scinde e si moltiplica in quella dei

vari personaggi. Il dubbio stesso è drammatizzato e tradotto in atto locutorio, mediante una verbalizzazione del processo logico che conduce al riconoscimento.

Maddalena Giovannelli, invece, nel suo saggio L’attore comico: un artefice del proprio racconto, si sofferma sulle contiguità espressive tra le forme del racconto orale e

della commedia greca arcaica, identificate nel rapporto diretto e immediato tra gli

attori e gli spettatori. La prassi della commedia greca secondo cui l’attore, nella parabasi, si rivolge direttamente al pubblico, viene identificata come l’elemento di massima affinità tra la messa in scena comica e quella epica al punto da ipotizzare una

vera e propria inclusione dell’uditorio nel processo performativo della rappresentazione comica. L’attore comico è quindi in bilico tra l’identità di narratore e quella di

performer; l’oralità e la messa in scena sono intrinsecamente fuse nel genere comico,

che mantiene questa polimorfia e sopporta le inclusioni dell’oralità non solo narrata,

ma anche recitata, in maniera più naturale e funzionale della tragedia.

Con l’intervento di Anna Livia Frassetto, Una rilettura giocosa per musica del mito

di Lucrezia: Lugrezia Romana in Costantinopoli di Carlo Goldoni, siamo trasportati

in un altro linguaggio comico, quello dei frizzi e dei lazzi della commedia dell’arte

goldoniana.

Il dramma giocoso per musica reinterpreta, in chiave originale e assolutamente

trasversale, mediante una fusione di espedienti ereditati dal teatro dell’antichità

classica, dalla parodia carnascialesca e dalla commedia dell’arte, il mito tragico

raccontatoci da Livio, capovolgendone completamente la trama. Goldoni, infatti,

compie un’ardita inversione di senso, facendo narrare alla protagonista che Lugrezia ha solo inscenato la sua morte in combutta con il marito Colatino per fuggire

poi da Roma. La sovrapposizione di registri differenti, l’accostamento di elementi

bassi e scurrili, tipici di un discorso colloquiale, ad un contesto e a personaggi elevati è un espediente tipico della parodia a cui si affianca, però, un impiego insistito

dell’oralità parlata. Il plurilinguismo e un linguaggio ricco di onomatopee, lemmi

privi di significato, imitazioni di versi animaleschi e interiezioni costituiscono la

cifra caratteristica di questo adattamento goldoniano.

18

Maria Arpaia

Con il saggio di Dario Migliardi, Il mythos dell'Eacide ne L'In-vulnerabilità di

Achille di Carmelo Bene, si affronta un altro aspetto dell’adattabilità scenica del mito,

quello della rivisitazione semantica e simbolica mediante la contaminazione delle

fonti classiche e moderne. Il “progetto-ricerca” di Bene sul personaggio di Achille

gioca la sua potenzialità espressiva sulla doppia dicotomia, quella tra gli attributi

dell'invulnerabilità e della vulnerabilità dell'eroe e quella tra le città di Sciro e Ilio.

L’eroe delle fonti classiche del mito, una volta descritto a Sciro come puerilmente

innamorato della tenera gioventù di Deidamia e un’altra volta rappresentato ad Ilio

come ardente di una macabra passione necrofila per Pentesilea, viene fuso in un

unico personaggio duplice, che ‘sconta’ la sua invincibilità come una condanna. La

sua invulnerabilità, infatti, si rivela puramente nominale: l’eroe proposto da Bene

vive nella ferita di essere liminale, tra due realtà polarmente opposte, tra illusione di

edenica felicità e frustrazione del quotidiano, tra condizione adolescenziale, erotica e

vitale, e quella adulta, che vive nel rimpianto di un passato ormai perduto.

La rielaborazione semantica del mito nella sua trasposizione in scena cede invece il posto ad una riscrittura essenzialmente linguistica e orale nell’ultimo saggio

della sessione, quello di Anna Vinciguerra, Orghast di Peter Brook e Ted Hughes: il

mito riscritto. La trasposizione scenica del mito del Prometeo eschileo avviene qui

mediante il recupero dell’essenziale, dell’originario e dell’ancestrale, in cui il triangolo performativo attore-spazio scenico-spettatore è posto come premessa

all’intero lavoro di Peter Brook. È il linguaggio lo strumento privilegiato per compiere la riscrittura del mito e la sua trasposizione scenica, ma la lingua si articola in

forma quanto più possibile asintattica e spontanea, volta ad instaurare un tipo di

comunicazione rituale più che teatrale. Orghast, infatti, è interamente recitato in

una lingua inventata da Ted Hughes. Si tratta di un linguaggio uguale per tutti

perché posto oltre la sfera del significato, che risponde alla regola del comunicare

prima di comprendere, che non è traducibile, ma va interpretato mediante associazioni immediate e libere da significati concettuali. La riscrittura del mito per la sua

messa in scena diventa quindi un pretesto per riflettere sulla parola e sulla distinzione tra lingua e linguaggio, in una messinscena che combina le strutture sonore

inventate da Hughes alle parole riprese dal greco antico e dall’avestico, per esplorare i segni dell’azione teatrale nel teatro verbale e non verbale.

In ciascuno degli interventi della sessione ritorna, come un filo rosso, l’idea di

fondo codificata da Fusillo riguardo alle funzioni espressive che assume il mito nel

contesto teatrale: la sua opera di destrutturazione del racconto tradizionale si esplica ad ogni livello, sia esso sintattico, come nel passaggio di un tema tradizionale

dal racconto epico a quello tragico; esclusivamente performativo, come nel rapporto tra l’attore comico e il suo pubblico; parodico, come nel caso del rovesciamento

goldoniano; semantico, come nelle riscritture beniane dell’Achille; o infine puramente linguistico-lessicale, come nell’operazione mistico-rituale dell’invenzione da

parte di Ted Hughes di una lingua mitica del presente.

MASSIMO FUSILLO

LO SMONTAGGIO DEL MITO.

FUNZIONI ESPRESSIVE DELL’ORALITÀ IN SCENA

Fra l’oralità e il mito c’è un rapporto di “legittimazione reciproca”, come ci suggerisce Livio Sbardella nella sua sintesi storica:1 entrambi attingono a quella che Cassirer

definisce la “potenza primigenia della parola”, per trasmettere storie e saperi fondamentali di una comunità.2 A questo binomio è molto facile aggiungere un terzo elemento, la scena: il teatro sfrutta infatti da sempre la psicodinamica dell’oralità, quel

meccanismo che usa la seduzione del suono e la compresenza fisica fra attore e pubblico per ottenere un alto tasso di empatia. Ed è proprio in questa continua interazione fra

circuiti comunicativi che risiede il nucleo forte di ogni performance.

Aver delineato un intreccio molto fitto fra queste tre categorie, l’oralità, il mito e

la scena, può portare ad alcuni rischi. Potrebbe farci cadere in quella metafisica

dell’originario che tanto caratterizza la cultura occidentale: idealizzare dunque

questa fase aurorale di fusione fra parola, azione e racconto, considerando gli sviluppi successivi come un inevitabile declino o degradazione. In realtà la cultura

contemporanea attacca da lungo tempo i binarismi troppo rigidi, come quelli fra

maschile e femminile, pubblico e privato, epica e romanzo, originale e adattamento, e appunto oralità e scrittura. Ho scelto intenzionalmente polarità distanti fra di

loro e di portata assai diversa: tutte però hanno tratti in comune con il nostro tema,

e in tutte il primo termine ha sempre avuto una posizione gerarchica superiore,

una pienezza di senso, mentre il secondo risulterebbe un derivato, se non una ripetizione o una degradazione.

Se lasciamo da parte il piano della teoria e della riflessione filosofica, che con

Derrida ha raggiunto posizioni volutamente provocatorie riguardo al rapporto fra

oralità e scrittura, e guardiamo invece alle dinamiche storiche, ci accorgiamo subito

che le due categorie hanno convissuto spessissimo nella loro lunga durata

dall’Antichità al Medioevo e oltre; in realtà le epoche di oralità pura e primaria

sono piuttosto rare, mentre la coesistenza con la scrittura è un fenomeno frequentissimo, il che rende poco credibile una dicotomia netta.

Anche nella nostra epoca ipertecnologica, caratterizzata da una rivoluzione digitale che sta avendo un impatto certo non inferiore all’invenzione della stampa, si

parla giustamente di ritorno dell’oralità. Si tratta ovviamente soprattutto di una

oralità secondaria: innanzitutto la mimesi del linguaggio parlato che domina non

solo (e da tempo) la narrativa contemporanea, ma anche nuove forme di scrittura

1

2

Livio Sbardella, Oralità. Da Omero ai mass media, Carocci, Roma, 2006, p. 15.

Ernst Cassirer, Linguaggio e mito, SE, Milano, 2006, p. 72.

20

Massimo Fusillo

come l’email o l’sms. Penso poi soprattutto alle nuove forme di compresenza e di

interazione che si possono creare in rete fra produttori e destinatari di messaggi e

testi, come avviene nelle chat e nei blog: fenomeni di oralità mediata del tutto nuova. Infine, non sono da sottovalutare i ritorni all’oralità piena, immediata e primaria, che si verificano nel cosiddetto teatro dei cantastorie (Paolini, Baliani, Celestini), o nelle letture collettive integrali di poemi epici come l’Iliade o l’Orlando Furioso,

o di romanzi come il Don Chisciotte, o nei sempre più frequenti Festival della letteratura, dove opere pensate per la lettura solitaria e mentale, come romanzi o poesie

liriche, vengono recitate davanti a un pubblico sedotto dalla forza del suono.

Con queste premesse possiamo passare al nostro tema specifico, all’uso

dell’oralità sulla scena contemporanea, e in particolare nelle riscritture più o meno

dirette del mito. La ripresa di stilemi e tecniche dell’oralità nel teatro di oggi è un

fenomeno massiccio, per nulla episodico, e che risponde a precise poetiche e strategie espressive. Senza pretendere in alcun modo di essere esaustivo, individuerei

per ora una serie di funzioni che l’oralità può assumere sulla scena, molto legate

fra di loro, per poi passare ad una serie di esempi pratici, che dalla tragedia e dal

teatro ci porteranno fino al mito moderno e al cinema:

1) Lo smontaggio di ogni idea aristotelica e strutturalista del testo (drammatico e

scenico) come sistema chiuso ed autosufficiente.

2) La rottura di ogni linearità teleologica, il che significa spesso la decostruzione

del finale come momento forte di ricomposizione delle tensioni.

3) L’enfasi sul processo creativo come attività infinita, come produzione interminabile che tende a coincidere con il flusso esistenziale.

4) L’interazione spiccata con il pubblico, secondo le varie modalità della performance.

5) La contaminazione dei registri stilistici, che può immettere, anche nelle opere

più tragiche e sublimi, il grottesco, il dialetto, l’osceno.

Nel Novecento l’interazione fra mito e tragedia è stata assai intensa: gli artisti

che hanno riscritto e/o messo in scena le tragedie antiche hanno dialogato allo stesso tempo direttamente con questa entità più fluida che è il mito, spesso richiamandosi alle interpretazioni che ne dava l’antropologia. Lo si osserva facilmente se si

seguono le varie messinscene dell’unica trilogia completa che ci è pervenuta,

l’Orestea, come ha fatto Anton Bierl:3 varie regie ormai famose, come quella della

‘Societas Raffaello Sanzio’, lavorano sulle tracce mnestiche del mito, mentre tutte,

anche quelle più tradizionali, tendono a decostruire il finale positivo di Eschilo,

comunque non privo di una notevole ambiguità e tensione irrisolta. Le Eumenidi

novecentesche, a partire dai drammi di O’Neill e Hauptmann fino agli spettacoli di

3 Anton Bierl, L’Orestea di Eschilo sulla scena moderna. Concezioni teoriche e realizzazioni sceniche,

Traduzione di Luca Zenobi, Premessa di Massimo Fusillo, Prefazione dell’autore alla nuova edizione

italiana, Bulzoni, Roma, 2004.

Lo smontaggio del mito. Funzioni espressive dell’oralità in scena

21

Ronconi e Stein, non celebrano mai la nascita di un nuovo mondo democratico e

tendono a focalizzarsi, chi più chi meno, sul ritorno delle forze arcaiche rappresentate da Clitennestra, sulle tensioni celate dietro la sublimazione e la sintesi.

Per una scelta estetica del direttore artistico delle Orestiadi di Gibellina, Gianfranco Capitta, l’Orestea andata in scena nel 2004, coprodotta dalla Biennale di Venezia

diretta da Castri e dal Teatro di Roma, non poteva essere una rilettura organica e

filologica, affidata come era a tre registi dalle fisionomie diverse, anche se con punti

comuni, rafforzati dalla scelta di usare nei tre spettacoli la traduzione di Pasolini.

L’Agamennone di Roderigo Garcia è un esempio particolarmente efficace del radicalismo del suo teatro, che prende spunto dal testo e dal tema della guerra per mostrare

gli eccessi e le ossessioni alimentari del mondo contemporaneo, mentre le Coefore di

Monica Conti rileggono la ritualità antica nella prospettiva delle tradizioni rurali

dell’Italia meridionale e della Resistenza. L’ultima tragedia è stata affidata all’artista

che più ha applicato la tradizione orale siciliana del Cunto (seguendo il modello di

Mimmo Cuticchio) al dramma e al mito antico: Vincenzo Pirrotta.

Pirrotta aveva già lavorato sul mito di Oreste e continuerà a lavorarci, dato che

sta progettando ora un nuovo spettacolo dedicato alla figura di Clitennestra. Premiate dall’Associazione Nazionale dei critici teatrali, le sue Eumenidi giocano su piani

molteplici: reinterpretato in una forma meno filologica rispetto alla scuola di Cuticchio, il Cunto siciliano si contamina con tradizioni e canti maghrebini, con la ritualità

giapponese, con la tammurriata napoletana, per ottenere un’inedita scansione vocale,

un ritmo ancestrale che riprende le ricerche di Ernesto De Martino di Sud e magia.

L’oralità tende innanzitutto a destrutturare la chiusura e la verosimiglianza della forma tragica (o almeno dell’interpretazione tradizionale e classicista della tragedia), e a creare nuovi impasti comici e grotteschi. Nella scenografia ispirata a un

quadro di Francis Bacon (pittore tragico come pochi altri, attratto da questo mito e

dalla sua brutalità arcaica), domina un cubo di plexiglass, dentro il quale Pirrotta,

con la sua consueta, strabiliante vitalità corporea, impersona sia Oreste, sia Clitennestra, sia la sacerdotessa di Apollo, quindi entrambi gli antagonisti del conflitto,

mentre all’esterno tre figure maschili impersonano il coro delle Erinni.

La tecnica del Cunto dilata i confini del racconto: in un prologo epico-narrativo

Pirrotta recupera infatti punti chiave dell’antefatto di Atreo e Tieste, per configurare

il mito di Oreste come una lunga ripetizione insensata di delitti sanguinosi. La trasformazione più consistente riguarda però il finale: il momento chiave del primo

tribunale della storia che assolve Oreste non viene rappresentato direttamente, ma

viene narrato con una ripresa del Cunto iniziale, quindi ancora con un’immissione di

epica orale, aggiungendo uno sketch comico in cui i membri della giuria

dell’Areopago si mettono d’accordo per raggiungere il voto pari e non scontentare i

potenti. Inoltre le Erinni non sono persuase e placate, come nella scena cruciale di

Eschilo che tanto colpiva Pasolini per la sua carica metaforica di una sintesi fra arcaico e moderno, ma vengono solo violentemente represse: Pirrotta amplifica così quel-

22

Massimo Fusillo

la empatia con le figure arcaiche e femminili presente nella traduzione di Pasolini,

che è il suo materiale di partenza, sfociando in un finale cupo in cui le Erinni cantano

ripetutamente “oggi murìu a ggiusstizia”. Il contrasto fra il volere degli dèi olimpici

e le forze ctonie ha una potente trascrizione visiva e linguistica: la figura che più

incarna il nuovo ordine voluto dagli dèi, Atena, è impersonata da un contraltista che

gioca su un’androginia un po’ camp (l’ottimo Maurizio Rippa) e resta sempre

sull’alto del cubo di plexiglass, mentre Apollo si muove su degli alti trampoli.

Fig. 1 - Vincenzo Pirrotta, Eumenidi, 2004, per cortesia del regista

Lo smontaggio del mito. Funzioni espressive dell’oralità in scena

23

Fig. 2 - Vincenzo Pirrotta, Eumenidi, 2004, per cortesia del regista

Entrambi quindi si collocano a una fredda distanza dal mondo umano, sottolineata dal loro esprimersi in italiano, mentre tutte le altre figure, coinvolte sempre

in una fisicità dirompente, usano solo un siciliano aspro, ostico ed arcaico, traduzione dello stesso Pirrotta della traduzione di Pasolini, e forse proprio per questa

ardita duplicità paradossalmente vicino all’audacia stilistica di Eschilo.4

4 Cfr. Monica Centanni, Il cunto si addice ad Elettra; Stefania Rimini, Appunti per un’Orestiade siciliana;

rispettivamente Prefazione e Postfazione a: Vincenzo Pirrotta, Eumenidi. Riscrittura della tragedia di

Eschilo, Bonanno, Roma-Acireale, 2012.

24

Massimo Fusillo

Fig. 3 - Vincenzo Pirrotta, Eumenidi, 2004, per cortesia del regista

La celebrazione della democrazia e della giustizia è dunque radicalmente decostruita da Pirrotta attraverso lo straniamento, la contaminazione stilistica, la carnevalizzazione grottesca. Il finale già fortemente ambiguo di Eschilo diventa così un

rito atavico e popolare, in cui la violenza infinita della storia non trova un approdo

sensato.

Restiamo in Sicilia, per un’altra rivisitazione del mito in cui la componente orale, dialettale e popolare gioca un ruolo meno strutturale, ma sempre assai incisivo.

Per chi ripropone sulla scena una tragedia greca il coro costituisce il problema

principale: il rischio che risulti artificioso, letterario e poco credibile è sempre in

agguato. La scelta di Emma Dante per la sua Medea (Napoli, Teatro Stabile Mercadante, 2004)5 funziona invece alla perfezione: il coro di uomini solo leggermente

travestiti da donne, che recitano in siciliano con straordinaria corporeità e dinamismo, crea, sin dall’inizio, un doppio parodico della vicenda tragica, quasi decostruendo quell’opposizione fra maschile e femminile di cui tanto si è parlato a proposito di Euripide, sia a livello creativo, se si pensa alla famosa messinscena di

Luca Ronconi (1996) in cui il ruolo di protagonista era affidato a un attore, Franco

Branciaroli, o a Olà Medea di Gianluca Bottoni, sia a livello critico, se si ricorda

5 Per il testo, corredato di intervista, contributi critici e vari materiali fotografici, si veda Emma Dante, “Medea”, Primafila, 106, 2004, pp. 16-20. Riprendo e rielaboro qui osservazioni svolte in Massimo

Fusillo, “Nuove Medee sulla scena e sullo schermo”, Dioniso, n.s. 1, 2011, pp. 267-280.

Lo smontaggio del mito. Funzioni espressive dell’oralità in scena

25

l’interpretazione gender di Helen Foley6. La scelta permette anche, in tutto lo spettacolo, un contrappunto continuo fra comico e tragico: un procedimento cruciale di

tanta drammaturgia, già in nuce nell’alternanza antica di tragedia e dramma satiresco, esploso per il suo potere destabilizzante nella modernità prima con Shakespeare, poi soprattutto con la rivoluzione romantica che lo metterà al centro della

sua estetica, e infine con il grottesco novecentesco, da Beckett a Dürrenmatt.

Su quest’ossatura di base, che proviene direttamente dai precedenti spettacoli

di Emma Dante – capolavori corali come m’Palermu o Carnezzeria, in cui le dinamiche identitarie e le violenze familiari e sociali hanno trovato realizzazioni di potenza inedita7 – si inserisce con grande efficacia la recitazione di Iaia Forte, scaturita da

un intenso lavoro interiore sul personaggio e sulla gestualità rituale del Meridione

(rileggendo dunque tanto Apollonio Rodio quanto Ernesto De Martino). E lo stesso

vale per Tommaso Ragno, che ridisegna un Giasone volutamente tronfio e volgare,

alla fine però impietrito da un’angoscia paralizzante. La critica ha molto attaccato

la scarsa integrazione fra questi due mondi, il coro e i due protagonisti che, infatti,

anche nella tormentata genesi dello spettacolo (sono ben noti i training massacranti

ai quali Emma Dante sottopone i suoi attori), hanno avuto un rapporto assai conflittuale. A mio parere però l’innegabile dissonanza produce alla fine un imprevisto potenziale creativo, che ci dice molto sulle funzioni dell’oralità in scena. La

libera affabulazione dialettale e quotidiana dei coristi relativizza ma in fondo non

destruttura in questo caso la tragedia: direi anzi che entrambe le componenti, quella comica e quella tragica, si potenziano a vicenda.

La Medea di Emma Dante è una riscrittura autonoma di Euripide (ampiamente

ripreso, comunque) e del mito (per cui si può godere anche come testo autonomo),

in quanto intesse sulla traccia greca numerose novità drammaturgiche. Innanzitutto l’idea di rappresentare Medea incinta, quasi un totem per un popolo di travestiti: il che dà vita a due scene di parto (il primo solo minacciato) frenetiche e corali, a

un episodio comico autonomo e irresistibile (le coccarde con cui gli uomini del coro

segnalano la loro finta gravidanza), e alla presenza in scena, straniante e antinaturalistica, di cinque neonati (uno per corista). La forza di Medea è dunque nella sua

“fertilità devastante e rigogliosa”, come scrive la regista nelle note di regia, contrapposta alla sterilità della città di Corinto. Questa invenzione drammaturgica non

solo dà alla scelta dell’infanticidio una nuova drammaticità (Medea progetta l’atto

mentre ha ancora dentro di sé il figlio: molto toccante la scena in cui colpisce violentemente le proprie viscere), ma trasforma soprattutto la vendetta personale in

un atto di ribellione contro l’intera comunità sterile di Corinto. Tutto ciò porta co6 Helene Foley, Female Acts in Greek Tragedy, Princeton University Press, Princeton-Oxford, 2001, che

reinterpreta il famoso “divided self” di Medea come conflitto fra desiderio maschile di vendetta e di

onore e passione femminile materna.

7 Si veda a riguardo, fra gli altri, Anna Barsotti, La lingua teatrale di Emma Dante. mPalermu,

Carnezzeria, Vita mia, ETS, Pisa, 2009.

26

Massimo Fusillo

me conseguenza un’altra, notevole creazione mitopoietica, che riguarda il nucleo

centrale del mito di Medea: appunto l’infanticidio, atto abnorme per eccellenza,

eliminato - come è noto - nel romanzo di Christa Wolf e nel dramma del cubano

Montero, in un recupero di versioni pre-euripidee del mito che dissolve però buona parte della tensione tragica. Fra le innumerevoli varianti di questo motivo, quella immaginata da Emma Dante è una delle più riuscite e più potenti, pari secondo

me solo a quella che si vede nella Medea più bella del Novecento, il film televisivo

di Lars von Trier (1991) basato sulla sceneggiatura di Dreyer (1965), con la sua

tremenda impiccagione in una landa deserta, grazie alla complicità suicida del

primo dei due figli.

Nello spettacolo di Emma Dante l’infanticidio avviene per annegamento nel fonte

battesimale, trasformando quindi un rito di vita in un rito di morte. È il punto culminante di un riuso sistematico dell’iconografia cristiana meridionale: un modo per radicare il mito antico in una tradizione popolare, un po’ come faceva Pasolini quando

traduceva nell’Orestea di Eschilo “templi” con “chiese” e “Zeus” con “Dio”.

Questa invenzione drammaturgica produce un finale straordinario, poco compreso, mi sembra, dalla critica (come in fondo tutto lo spettacolo). Ricevendo da

Medea in bocca una molletta dei panni come se fosse un’ostia, il coro appende i

vestitini inzuppati dei bambini. Questi oggetti quotidiani, che sono un vero e proprio Leitmotiv dello spettacolo, animano le scene di parto e sono al centro di una

delle più ardite intersezioni fra comico e tragico, cioè il dialogo in cui Medea rinfaccia a Giasone il suo tradimento, a sua volta contrappuntato dai commenti sarcastici dei coristi sui vestitini portati in regalo dal protagonista. Un Leitmotiv in cui si

percepisce tutto il gioco queer di Emma Dante con le identità sessuali, continuamente sovvertite e parodiate, denunciandone la loro natura performativa. Commovente e allo stesso tempo irriverente, il finale conserva dunque tutto l’impasto

comico-tragico, cifra di questa Medea. Grazie alla musica intensa e dissonante dei

fratelli Mancuso e al valore simbolico dell’acqua, altro motivo ricorrente nello spettacolo (e nel film di von Trier), la scena ha infatti una marcata carica mitica e sacrale. Siamo ben lontani dalle attualizzazioni che la storia di Medea ha conosciuto così

di frequente, soprattutto in tempi recentissimi, grazie alla sua innegabile carica

politica; operazioni certo legittime, ma che spesso riducono il mito a un episodio di

cronaca nera; e siamo ben lontani da ogni forma facile di dissacrazione. Siamo invece di fronte a una prova di come il mito e la tragedia antica possano trovare una

nuova sorprendente vitalità, se affidati a attori e registi che vivono il teatro come

esperienza totalizzante.

Un finale forte dunque, diverso dalla decostruzione radicale del mito compiuta da Pirrotta, anche se ha in comune la scelta di un impasto comico-tragico dissonante e stilisticamente sovversivo. Nonostante questa chiusura a suo modo

organica, Emma Dante ha voluto riprendere il suo rapporto con questo mito,

forse anche sulla scia di un’accoglienza non molto positiva della sua prima Me-

Lo smontaggio del mito. Funzioni espressive dell’oralità in scena

27

dea, con uno spettacolo che già nel titolo Verso Medea (2013) condensa una ricerca

ancora in corso e in fondo inesauribile. Depurata purtroppo dalle innovazioni

più dirompenti e originali dello spettacolo precedente (l’episodio delle coccarde,

i parti dei coristi, l’infanticidio, il finale) e dalla bella scenografia un po’ kant oriana (o kounellisiana) di vecchi armadi, questa nuova Medea più compatta e

tradizionale (un po’ ‘normalizzata’) è una sorta di oratorio popolare che segue

più da vicino il testo di Euripide, senza abbandonare oralità e coralità, ma senza

più contrapposizione fra il mondo degli attori di Emma Dante e altre figure attoriali. Domina al contrario una significativa e affascinante interscambiabilità dei

ruoli, dato che gli attori che impersonano Giasone (Carmine Maringola), Creonte

(Salvatore D’Onofrio) e il messaggero (Sandro Maria Campagna) sono anche

coristi (rispettivamente nelle parti di una Matriarca, Giuseppina, e Caterina), in

un impasto di napoletano e siciliano potenziato dalla musica dei Mancuso, qui

veramente punto forte dello spettacolo.

Fig. 4 - Emma Dante, Verso Medea, 2013, per cortesia del regista Fig. 5, Emma Dante, Verso

Medea, 2013, per cortesia del regista

28

Massimo Fusillo

Fig. 6 - Emma Dante, Verso Medea, 2013, per cortesia del regista

Restiamo sempre nell’ambito della tragedia e di Euripide e delle riscritture contemporanee sulla scena meridionale, ma passiamo all’opera più ambigua ed estrema del teatro greco, alle Baccanti, e alla “figura più originale e di lungo respiro”

(Taviani)8 dell’attuale drammaturgia napoletana cosiddetta post-Eduardiana, attore autore cantante regista e traduttore che ama la contaminazione fra i livelli stili-

8 Ferdinando Taviani, Uomini di scena, uomini di libro. Introduzione alla letteratura teatrale italiana del

Novecento, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 199.

Lo smontaggio del mito. Funzioni espressive dell’oralità in scena

29

stici fino al parossismo: Enzo Moscato. Il suo teatro sfrutta al massimo grado il

potere dell’oralità (molto accentuato nel recente Napoli ’43, una serie di testimonianze sulla fine della guerra), basato come è sulla magia ipnotica della parola, su

cantilene popolari e rituali, su un monologare tendenzialmente infinito, in cui si

contaminano riflessioni autoriali ed evocazioni di personaggi, citazioni colte e

espressioni oscene, alto e basso, sublime e comico.

Moscato inizia il rapporto con la tragedia di Dioniso come traduttore e adattatore nel 1989, scrivendo Mentre il dio semina contagio, in cui brani tradotti in un italiano molto poetico, quasi aulico, comunque scorrevole, si alternano a brevi inserzioni

in dialetto, che si fanno però poi sempre più incisive. Vediamo un esempio, tratto

dalla scena chiave del travestimento di Penteo, momento culminante di una sovversione dionisiaca delle identità che non poteva non ricevere una resa potente da

parte di Enzo Moscato, che ha messo al centro della propria poetica travestititi e

transessuali napoletani, fino a farne una figura retorica della metamorfosi.9 Proprio

in questo punto della traduzione-rielaborazione di Moscato il contagio del dialetto

si fa più corposo e la metamorfosi progressiva del testo da aulico a ibrido trova il

suo compimento:

Mai, se ragionasse, indosserebbe una veste femminile,

mentre fuori di sé, e proteso a scongiurare il vostro assalto

a queste mura,

la indosserà, e come!

Femmene, ie voglio,

ie voglio, me sentite?

Voglio che sia ferito a morte,

innanzitutto nello scherno,

da tutti gli abitanti, quanne, mano dint’a mano, ie stesso,

pe viche e vicarielle, o purtarraggio, vestito da matrona,

cortigiana rossa e’ scuorne,

isso, ch’è accussì superbo! –

pe viche e vicarielle, sì!, pe porte e scalinate,

p’ogne angulo e pontone,

sfottuto com’a nu zimbello da tutta sta città!

E nessuna gogna, nessun patibolo sarà più tremendo

di quello preparato dalle mani e’ mamma soia,

ca l’aspetta, dint’o vuosco, p’o scannà,

comm’a nu capretto mo’ mo’ nate!

È così che si rispetta Dioniso,

è così che si onora il tuono di Zeus!10

9 Cfr. Concetta D’Angeli, “La lingua cancerosa del teatro. Sui ‘limiti’ di Enzo Moscato”, ateatro, 55.9,

2009, <http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and9>.

10 La traduzione-adattamento delle Baccanti di Moscato è ancora inedita e sarà pubblicata presto da

Bulzoni editore; per una sua analisi dettagliata cfr. Massimo Fusillo, “Il doppio contagio. Le Baccanti

secondo Enzo Moscato”, Teatro e storia, 33, 2012, pp. 45-56.

30

Massimo Fusillo

Moscato amplifica fortemente l’aggressività del dio vincitore, puntando tutto

sullo scherno collettivo verso il travestito, sulla sua degradazione, sull’esibizione

della preda, e introducendo la città come nuovo personaggio, grazie alle consuete

ripetizioni cantilenanti e allitteranti (“pe’ viche e vicarielle”) e quasi evocando Napoli con la citazione del titolo del famoso romanzo di La Capria Ferito a morte.

Contagiate dal dialetto sempre crescente e da didascalie-saggio che si proiettano verso la scena, rielaborate con invenzioni drammaturgiche come il doppio o lo

stillicidio finale, che ne scompaginano alcuni luoghi più convenzionali, le Baccanti

si sono già avvicinate un po’ a quel modello di teatro antinaturalistico, non lineare,

monologico ed ossessivo che caratterizza la scrittura di Moscato e che ha fra i suoi

modelli Artaud, Beckett, Genet e Pinter. Ma nello stesso tempo sono rimaste, fondamentalmente, le Baccanti. È un caso felice insomma di traduzione creativa, o di

trad-invenzione, come definisce le sue traduzioni lo stesso Moscato in un’intervista

a Concetta D’Angeli, in cui racconta di aver tradotto sempre “con il mio sangue”, e

dice cose molto belle sull’importanza del tradimento, in una dialettica fra continuità e rottura della tradizione.11

Quando le Baccanti secondo Moscato diventano spettacolo qualche anno dopo,

nel 2005, al Festival di Benevento, con il titolo Disturbing a Tragedy, la destrutturazione si fa ben più radicale, attingendo pienamente a tutte le tecniche dell’oralità.

Fermamente convinto che la tragedia oggi si possa riproporre solo in chiave grottesca, Moscato fa partire lo spettacolo dalla seconda parte, quella dominata da Agave

e inserisce poi continui ritorni all’indietro, rinunciando a ogni linearità narrativa.

Immersa in una coralità babelica, l’azione tragica è inoltre continuamente interrotta

da inserti di un reality show, da canzoni di vario genere (dai classici come Banana

Boat di Belafonte o Il cielo in una stanza cantato da Mina, al techno ipnotico di Moby, con My Weakness), e da lunghe riflessioni teoriche pronunciate dallo stesso Moscato sull’impossibilità della tragedia oggi, in un’epoca in cui gli dèi sono scomparsi, riflessioni che spesso si trasformano in inserzioni più o meno scherzose sulla

psicanalisi soprattutto lacaniana, un tema assai caro a Moscato.

Il gioco della continua interruzione e sospensione del tragico diventa estremo

nel finale, ripreso e decostruito più volte, quasi a condensare simbolicamente

l’impossibilità tutta novecentesca a concludere l’opera, e in particolare a concludere un’opera tragica. Dopo il finale con Tiresia previsto nell’adattamento Mentre il

dio semina contagio e dopo alcuni minuti di silenzio, la voce di Moscato urla “Ma

vvuie state ancora acca’? Lebensraum Lebensraum”, frase che riapre il finto reality

e che poi sfocia in un ballo collettivo travolgente. Si ritorna a Euripide con il discorso finale di Dioniso, ancora di nuovo destrutturato da interventi del coro, del

personaggio particolarmente grottesco impersonato dall’attore Gino Curcione, di

11 Concetta D’Angeli e Anna Barsotti, “’Ossimori’. Intervista a Enzo Moscato (Livorno, 7 Dicembre

2003)”, ateatro, 59.10, 2010, <http://www.trax.it/olivieropdp/ateatro55.htm#55and10>.

Lo smontaggio del mito. Funzioni espressive dell’oralità in scena

31

grande verve comica e affabulazione orale, e di altre figure che alludono

all’attualità (kamikaze, soldati), fino alla scritta finale: “Cambiare il mondo non

basta”. Potenziata da una ricca scenografia di Mimmo Paladino, che, come nelle

rivisitazioni della tragedia greca di Mario Martone,12 evoca la dimensione arcaica

nelle tracce e nelle rovine del contemporaneo, Disturbing a Tragedy è allo stesso

tempo una riflessione saggistica sulla commercializzazione del dionisiaco, una

rivisitazione grottesca delle Baccanti, una auto-decostruzione di un regista-attore

che esaspera (e un po’ tradisce…) le scelte espressive di se stesso autore-traduttore.

E ci dà una conferma tanto preziosa quanto radicale di come l’oralità in scena tenda sempre ad avere effetti destrutturanti e a creare impasti stilistici dissonanti, con

continue contaminazioni grottesche.

Lasciamo la tragedia greca e la scena meridionale, e passiamo a un continente

come l’Africa in cui l’oralità è da sempre rigogliosa, e a uno scrittore che ha messo

al centro della propria poetica il viaggio, il paesaggio, il territorio: Gianni Celati.

Passar la vita a Diol Kadd (2011) è un diario del suo soggiorno in Senegal, in cui ha

incontrato il poeta Mandiaye N’diaye, che ha tradotto in wolof, adattato e messo in

scena il Pluto di Aristofane. La tradizione orale africana e le ragioni della performance trasformano il testo drammatico antico, soprattutto attraverso

un’interazione continua con gli spettatori che spesso diventano a loro volta attori.

La scrittura diaristica di Celati, del tutto calata nei ritmi di una temporalità assai

diversa dalla nostra e attenta alle innumerevoli sfumature del quotidiano, sa rendere mirabilmente questo intreccio fra mito antico, oralità e performance, che dà

vita a un processo creativo tendenzialmente infinito.

Terminiamo con un ultimo, breve esempio che ci fa uscire dall’antichità e ci fa

passare anche ad un altro medium: il cinema. Si è soliti affermare che la modernità

ha prodotto pochi miti, anche se bisognerebbe andare più cauti nell’utilizzare una

categoria così sfuggente e così soggetta a metamorfosi, fra l’altro molto presente

nella contemporaneità. In ogni caso, nessuno potrebbe obiettare che Faust è forse il

mito più famoso e diffuso della modernità, uno dei miti dell’individualismo revitalizzati dal Romanticismo.13 Fra le tante versioni che si sono scostate dal testo canonico di Goethe per recuperare la tradizione orale fiorente di questo mito,14 quella

del Volksbuch e del teatro di marionette, spicca il Faust di Jan Švankmajer (1994),

regista ceco di ispirazione surrealista, che usa in maniera straordinariamente inventiva l’animazione, smontando ogni linearità narrativa in favore di una visionarietà onirica e straniata. In questo caso il viaggio di Faust appare realmente un

12

Cfr. Alessandra Orsini, Città e conflitto. Mario Martone regista della tragedia greca, Bulzoni, Roma,

2005.

13 Ian Watt, Miti dell’individualismo moderno. Faust, Don Giovanni, Don Chisciotte, Robinson Crusoe,

Donzelli, Roma, 2007.

14 Un quadro molto utile in Luca Zenobi, Faust. Il mito dalla tradizione orale al post pop, Carocci, Roma,

2013.

32

Massimo Fusillo

percorso interminabile, fatto di continui passaggi di soglie che spesso portano a

teatri di marionette (è la ricca tradizione ceca del Puppenspiel) e che deformano

sistematicamente volti, identità, ruoli, con una cifra stilistica che sa dosare splendidamente surrealismo, comicità, affabulazione popolare.

Con il passaggio ad altri media degli ultimi due brevi esempi (quasi due flash

per dare idea di sviluppi ulteriori) abbiamo avuto una riprova del nesso stretto fra

oralità, mito e scena, e della sue funzioni espressive e stilistiche, che vanno sempre

nella direzione dello smontaggio di ogni forma di chiusura testuale.

MARIA ARPAIA

IL POTERE PERFORMATIVO DELLA PAROLA NELLE SCENE DI AGNIZIONE.

FORME DI COMUNICAZIONE E MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE

FRA EPICA E TRAGEDIA NELLA GRECIA ANTICA

Coordinate metodologiche

Il sistema della comunicazione poetica dell’antica Grecia fondava i suoi presupposti sul rapporto di simultaneità che si stabiliva tra la performance del poeta e

la ricezione del pubblico: affidata all’esecuzione orale dinanzi ad un uditorio, accompagnata di solito da uno strumento musicale, la poesia veniva fruita in un contesto codificato, in cui era l’occasione che determinava le modalità esecutive ed

espressive della composizione.

Posta in stretta relazione con la realtà sociale e politica, l’espressione poetica era

costantemente adattata al contesto cui essa era destinata. Il banchetto di nobili allietato dall’aedo, la piazza gremita in occasione delle esecuzioni rapsodiche negli

agoni poetici panellenici, il simposio, la celebrazione pubblica di una vittoria sportiva, le feste di Dioniso in cui si assisteva a rappresentazioni teatrali serie o comiche

dettavano le regole compositive rispettivamente dell’epica, della lirica monodica e

corale, della tragedia e della commedia.1 Il sistema dei generi poetici disponeva

tuttavia di un contenuto tematico comune e trasversale: la materia mitica, che costituiva il patrimonio tradizionale condiviso dall’intera società, era adattata di volta

in volta al tipo di occasione e di pubblico presente alle varie esecuzioni. In questo

sistema comunicativo, pertanto, l’analisi delle modalità di adattamento di un racconto che, nato e diffuso oralmente, si adegua al codice espressivo del teatro risulta

particolarmente significativa per gettare nuova luce sui rapporti semiotici e performativi che intercorrono tra il semplice racconto orale e la sua rielaborazione

scenica.

Se si prendono in considerazione le coordinate metodologiche con cui la critica

definisce lo statuto di un racconto orale (trasmissione, rielaborazione o replicazioni

orali; assenza del criterio di autorialità; riuso del testo orale in contesti differenti e

da parte di esecutori improvvisati; elasticità della forma letteraria, soggetta a interpolazioni e a varianti),2 non si può non pensare alla categoria del mito greco come

la più pertinente delle oggettivazioni possibili. Eppure essa è, al tempo stesso, la

meno indicata, in quanto è impensabile astrarre il racconto mitico dalla forma lette1 Cfr. Luigi E. Rossi, “I generi letterari e le loro leggi scritte e non scritte nelle letterature classiche”,

Bics, 18, 1971, pp. 69- 94.

2 Cfr. Walter Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino, Bologna, 1986, in part. pp.

59-117 (“La psicodinamica dell’oralità”).

34

Maria Arpaia

raria nella quale ci è stato tramandato. Non ha senso parlare di mito senza fornire

alcun riferimento specifico all’occasione cui era destinato e ai codici comunicativi

richiesti dal contesto esecutivo. Partendo da tali presupposti, quindi, il termine di

confronto più produttivo per indagare le modalità di adattamento di un racconto

orale tradizionale alle dinamiche del teatro è individuato nello statuto poetico

dell’epica arcaica.3

Partendo dall’economia stessa del racconto mitologico, che si fonda sul principio della ripetizione con variazione, si può individuare una sorta di modularità

comune sia alla diegesi epica che a quella drammatica, rispettivamente identificabile nelle cosiddette “scene tipiche”, con cui il cantore epico era solito trasmettere il

patrimonio del sapere tradizionale,4 e negli “story patterns”, temi tradizionali ricorrenti nella tragedia e capaci di generare varianti, su cui si articolano le trame.5

Scene di agnizione nella diegesi epica

Ai fini della nostra indagine potrebbe risultare particolarmente utile analizzare

una sequenza narrativa molto feconda sia in epica che in tragedia, quella del riconoscimento, da Aristotele stesso considerata come uno dei due temi fondanti della

vicenda tragica.6

3 Non si entrerà qui nel merito della vexata quaestio riguardo ai rapporti tra il lungo processo di formazione del racconto epico, a noi giunto nella più recente rielaborazione rapsodica, e la sua redazione

scritta. La fase di rielaborazione, sistemazione e raccolta dei singoli canti epici, messa a punto dalle

scuole rapsodiche, non può aver fatto a meno di un rapporto dinamico ed interattivo con la scrittura.

Dall’analisi di alcune uniformità stilistiche dei più comuni nessi formulari o, al contrario, dal riscontro

di una non rara infrazione della ben nota legge di economia formulare, Livio Sbardella, nel suo testo

Cucitori di canti. Studi sulla tradizione epico-rapsodica greca e i suoi itinerari nel VI secolo a. C., Edizioni Quasar (SemRom, Quaderni 14), Roma, 2012, riconosce la traccia di una rielaborazione del materiale epico

che sia stata condotta tra diversi gruppi di rapsodi e con l’ausilio di un testo ormai scritto.

L’attribuzione di “oralità” al testo omerico che noi ora possediamo, pertanto, deve essere ristretta alla

sola modalità di esecuzione performativa, esclusivamente orale rispetto alla rappresentazione teatrale,

che affianca la diegesi alla mimesi diretta. Per quanto riguarda, invece, le affinità narrative tra i due

generi poetici, si rimanda al lavoro di Barbara Goward, Telling tragedy. Narrative Tecnique in Aeschylus,

Sophocles and Euripides, Duckworth, London, 1999, in part. pp. 15-20, in cui si identificano nel testo

tragico alcuni passaggi dal carattere squisitamente narrativo (telling), alternati ad episodi riprodotti in

presa diretta sulla scena (showing).

4 Cfr. Walter Arendt, Die Typische Szenen bei Homer, Weidmann, Berlin, 1933. Per una aggiornata

bibliografia in merito si rimanda a Andrea Ercolani, Omero. Introduzione allo studio dell’epica, Carocci,

Roma, 2006, pp. 160-163.

5 Cfr. Peter Burian, “Myth into Mythos: the Shaping of Tragic Plot” in The Cambridge Companion to

Greek Tragedy, edited by P.E. Easterling, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, pp. 178-208, in

part. p. 186.

6 L’agnizione, infatti, insieme alla peripezia, trasmette alla trama un capovolgimento improvviso

dall’ignoranza alla conoscenza (Poet. 1452 a 30). Aristotele si preoccupa anche di fornire una valutazione

qualitativa circa le differenti modalità di agnizione: rispetto all’artificio meccanico, dato dal riconoscimento di un segno tangibile del personaggio, egli considera di più alto valore artistico quel tipo di

agnizione che si fonda su processi psichici o su associazioni di idee (ivi, 1454 b 20).

Il potere performativo della parola nelle scene di agnizione …

35

In tale sequenza, infatti, le caratteristiche dell’adattamento acquistano una chiarezza macroscopica: l’agnizione non solo costituisce un elemento ineludibile per

ogni racconto fantastico, tanto da essere annoverata tra le più attestate funzioni di

Propp,7 ma ricorre con frequenza sia nel racconto epico – in particolare nell’Odissea,

che ha improntato sullo schema “riconoscimento/falso racconto” il suo intero plot

narrativo8 – sia in numerose tragedie, in cui la sequenza è impiegata come strumento privilegiato per ottenere un capovolgimento della sorte e generare un picco

emotivo nello spettatore.9

Sulla base della distinzione aristotelica (Poet. 1454 b 20 – 1455 a 15) che distingue almeno quattro modalità possibili di agnizione, comuni sia all’epica che alla

tragedia (riconoscimento attraverso un segno particolare; agnizione per rivelazione

in prima persona; riconoscimento per rivelazione da parte di un personaggio diverso dal protagonista; agnizione attraverso la conoscenza di un segreto particolare), si prenderà qui in considerazione il caso specifico del riconoscimento avvenuto

tramite un segno particolare.10

La prova fornita per convalidare l’identità rappresenta il mezzo narrativo con

cui si attribuisce un ruolo, un nome e si reintegra il personaggio nel suo status originario. La sua evidenza deve essere, quindi, condivisa da tutti e dotata di ineccepibile veridicità.11 Tuttavia il suo impiego giunge quasi sempre come atto finale di

una lunga fase preparatoria, in cui di solito il protagonista saggia la fedeltà

dell’interlocutore con falsi racconti e rassicurazioni riguardo l’imminente ritorno

dell’eroe. Solo in un caso si assiste ad un riconoscimento diretto e immediato, in

Cfr. Vladimir Ja. Propp, Morfologia della fiaba, Einaudi, Torino, 2000, p. 55.

La sequenza narrativa del riconoscimento è stata considerata una “scena tipica” da Peter Gainsford che, nel suo articolo “Formal Analysis of Recognition Scenes in the Odyssey”, The Journal of Hellenistic Studies, 123, 2003, pp. 41-59, ha rinvenuto una serie di temi e motivi ripetuti con regolarità e chiaramente riconoscibili, tali da farla annoverare nel computo dei temi tradizionali del racconto epico.

9 Sugli effetti empatici della scena di riconoscimento Aristotele puntualizza: “Il riconoscimento e la

peripezia produrranno pietà e terrore (di azioni di questo tipo si è assunto che sia imitazione la

tragedia), giacché da riconoscimenti e peripezie dipendono il conseguire della sfortuna e della fortuna

(Poet. 1452 a 23 – 1452 b 5). Richardson commenta: “the pleasure which the reader or audience derives

from a work of literature (such as epic or drama) is for Aristotle actually one of recognition”. Cfr. Nicolas J. Richardson, “Recognition Scenes in the Odyssey and Ancient Literary Criticism”, Papers of the

Liverpool Latin Seminar, 4, 1983, pp. 219-235, in part. 221.

10 Nella sua classificazione tipologica, Aristotele considera di scarso valore artistico proprio

l’agnizione che avviene tramite segni di riconoscimento, siano essi congeniti o acquisiti (Poet. 1455 a 15).

Tuttavia, non omette di considerare che l’espediente della prova possa essere impiegato in modo

efficace solo se affiancato dall’introduzione dell’effetto sorpresa, come – appunto – nella scena omerica

del lavacro dei piedi da parte di Euriclea (ibid., 25).

11 Nell’Odissea l’espediente della cicatrice viene utilizzato in almeno quattro delle sei agnizioni.

Odisseo la mostra inconsapevolmente ad Euriclea (19, 388-391), ma consapevolmente ad Eumeo e

Melanzio (21, 217-224) e infine a Laerte (24, 330-335). Negli altri due casi l’identità del protagonista è

rivelata in prima persona, come fa Odisseo al figlio Telemaco (16, 186-219), oppure è provata mediante

la condivisione di un particolare privato, come nel caso della prova del letto a cui Penelope sottopone

l’uomo che si proclama suo sposo (23, 174-230).

7

8

36

Maria Arpaia

cui, al contrario degli altri, l’indizio occupa maggiore spazio narrativo: quella del

lavacro dei piedi e dell’agnizione da parte di Euriclea.

La scena, posta nella cornice dell’incontro tra Penelope e Odisseo, sembra aprirsi secondo il consueto schema del riconoscimento anche se, a differenza di quanto

ci si possa aspettare, viste le contingenze improvvise e impreviste con cui la nutrice

scopre l’identità del mendicante, il momento dell’agnizione non risulta immediato,

ma è ritardato dall’introduzione di una lunga digressione:

Lavava il suo padrone accostandosi e riconobbe all’istante

la ferita che un tempo gli inferse il cinghiale col bianco dente,

quando andò sul Parnaso, da Autolico e figli,

dal nobile nonno materno, che spiccava tra gli uomini

per latrocinio e spergiuro […]12

(Od. 19, 392-396)

Basta un semplice pronome relativo e un avverbio temporale per aprire una finestra narrativa di circa settanta versi (393-466), che si snoda su piani cronologici

complessi. Questa si conclude, poi, con andamento circolare, mediante la ripetizione del medesimo pronome, che ha il compito di riprendere le fila del discorso e

introdurre la scena del riconoscimento vero e proprio (467-468: “Questa la vecchia,

toccandola con le mani aperte, / riconobbe palpandola”).13 Dal punto di vista narrativo, nella digressione appena iniziata si innestano a loro volta una serie di dimensioni temporali, sia anteriori che posteriori rispetto all’episodio principale della

ferita. Il racconto della visita ad Itaca del nonno Autolico, che impone il nome al

nipote appena nato (395-412), e quello dell’adolescenza dell’eroe (413-427) precedono cronologicamente la scena del ferimento, mentre le cure prestate ad Odisseo

(455-462) e il suo ritorno a casa, tra le braccia apprensive dei genitori (462-466),

riguardano le conseguenze della battuta di caccia. Il piano della digressione, così, si

arricchisce di eventi passati e futuri, che contribuiscono ad articolare ulteriormente

il quadro della narrazione.

L’ascoltatore è trascinato in una sorta di complesso incastro temporale che lo

trasporta lontano, nello spazio e nel tempo, dalla scena del riconoscimento che

l’aedo narra in presa diretta, coinvolto in un racconto che sembra sgorgare

dall’episodio principale. Al termine della digressione, poi, egli è ricondotto quasi

naturalmente a focalizzare di nuovo l’attenzione su Euriclea. Dal punto di vista

12 Le traduzioni dell’Odissea sono di G. Aurelio Privitera in Omero, Odissea: libri XVII-XX,

introduzione, testo e commento a cura di Joseph Russo, Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, Milano,

2001.

13 Sulla struttura circolare della digressione si veda Julia H. Gaisser, "A Structural Analysis of the

Digressions in the Iliad and the Odyssey", HSCP, 73, 1968, pp. 1-43, in part. pp. 20-21, in cui riscontra una

struttura di Ringkomposition anche all’interno del racconto digressivo stesso: la scena inizia e si chiude