1

Lucio Gentilini

I CURDI NON HANNO AMICI

(antica massima curda)

Introduzione

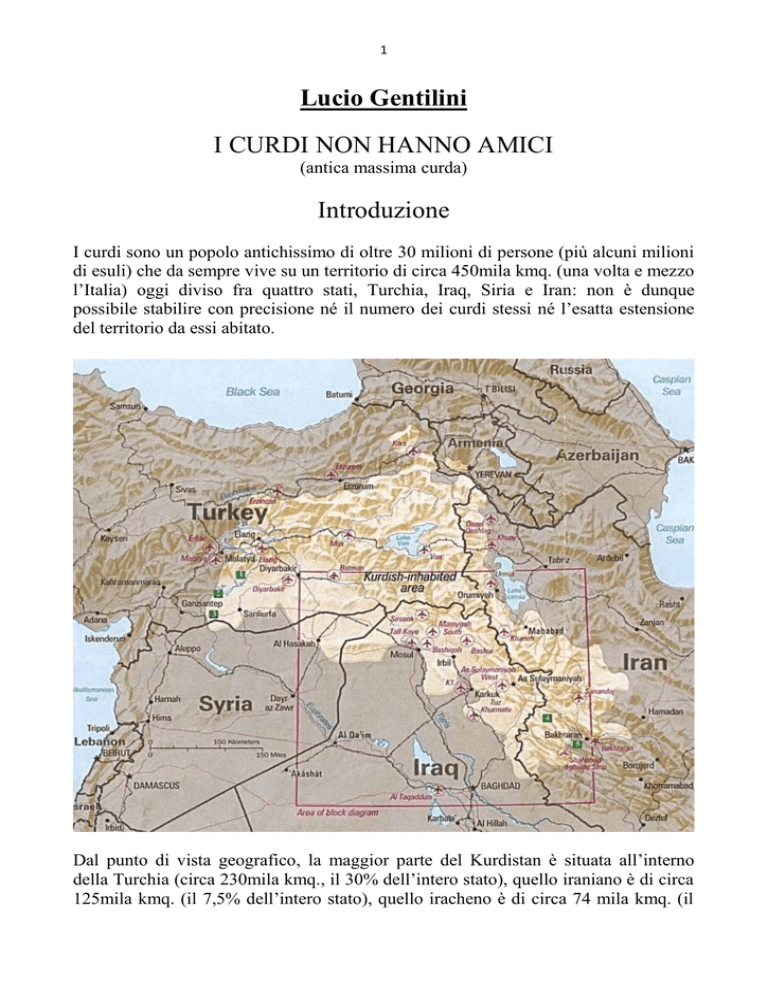

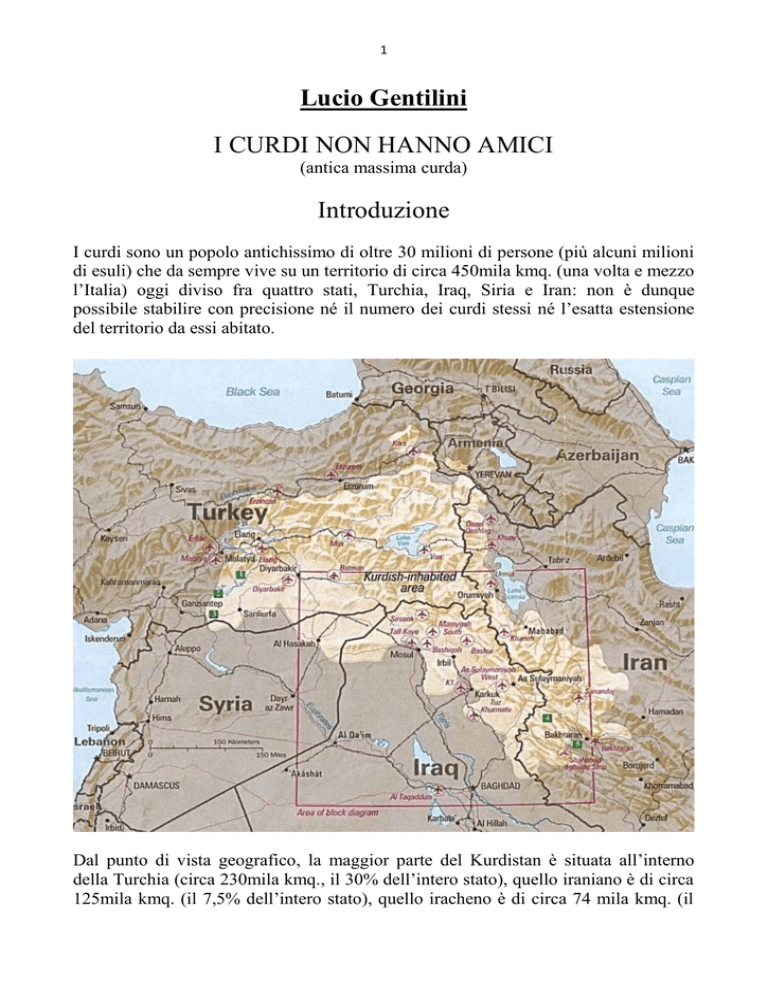

I curdi sono un popolo antichissimo di oltre 30 milioni di persone (più alcuni milioni

di esuli) che da sempre vive su un territorio di circa 450mila kmq. (una volta e mezzo

l’Italia) oggi diviso fra quattro stati, Turchia, Iraq, Siria e Iran: non è dunque

possibile stabilire con precisione né il numero dei curdi stessi né l’esatta estensione

del territorio da essi abitato.

Dal punto di vista geografico, la maggior parte del Kurdistan è situata all’interno

della Turchia (circa 230mila kmq., il 30% dell’intero stato), quello iraniano è di circa

125mila kmq. (il 7,5% dell’intero stato), quello iracheno è di circa 74 mila kmq. (il

2

17% dell’intero stato) e quello siriano è di circa 18.300 kmq. (il 10% dell’intero

stato).

Dal punto di vista della popolazione, in Medio Oriente i curdi costituiscono il quarto

gruppo etnico (dopo arabi, turchi e iraniani): circa il 50% (15 milioni) vive in Turchia

di cui rappresenta il 20% della popolazione totale, altri 8-9 milioni vivono in Iran

(11% della popolazione totale), 5-6,5 milioni in Iraq (15-20% della popolazione

totale) e 1,5-2,3 milioni in Siria (7-10% della popolazione totale), senza contare

naturalmente i curdi della diaspora (in Europa occidentale ce ne sarebbero 1 milione

metà del quale in Germania).

Se il Kurdistan fosse uno stato unito e indipendente sarebbe quello più ricco del

Medio Oriente date le risorse e le materie prime di cui dispone, che vanno dalle

sorgenti idriche ai numerosi minerali (fosfati, ferro, argento, lignite, uranio e in

particolare cromo) e soprattutto al petrolio che viene estratto in tutti e quattro i

territori curdi.

I curdi sono invece un popolo diviso e senza stato anche se hanno una loro lingua,

una loro cultura e insomma, pur fra mille difficoltà, un’identità che li accomuna

anche se non li unisce politicamente: questa mancanza di unità politica è sempre stato

ed è un grave handicap per i curdi che si sono spesso trovati divisi anche durante le

loro numerose rivolte, tanto che le rivalità fra tribù ne hanno spinto alcune ad

appoggiare i governi contro cui altre combattevano.

I curdi hanno scritto pochissimo su di sé e sulla loro storia e oltretutto in tempi molto

recenti, praticamente solo nel Novecento e particolarmente nel periodo sovietico (nei

centri di Mosca e di Yerevan): è comunque proprio nell’ultimo secolo che la loro

tragedia si è consumata (e si sta consumando) mentre la loro fierezza e il loro

coraggio li hanno resi sempre più meritevoli di ammirazione e di considerazione.

In queste pagine si cercherà allora di tracciare un quadro storico dell’ultimo secolo di

questo popolo che lotta e che combatte alla ricerca di un futuro e del riconoscimento

della sua stessa esistenza in un’area profondamente instabile, martoriata e piena di

conflitti e tensioni di cui nessuno oggi può ancora prevedere l’esito finale.

Quella dei curdi è infatti una storia non ancora conclusa, una ferita ancora

sanguinante, un diritto non ancora riconosciuto e un problema di equilibrio

internazionale ancora aperto, proprio mentre la caotica situazione in Medio Oriente e

le sue guerre recentissime e ancora in corso li vede nettamente protagonisti.

Le dominazioni sui curdi

Sulle origini stesse dei curdi circolano diverse ipotesi e quella prevalente li ritiene

discendenti, o comunque imparentati, cogli antichi medi (a loro volta imparentati coi

caldei, coi georgiani e con gli armeni): essi sarebbero dunque estranei ad arabi e

turchi ma in qualche modo collegati invece agli iraniani.

Anche se essi da sempre parlano una loro propria lingua di origine iranica, il termine

Kurdistan come denominazione geografica risale comunque agli inizi del XII secolo.

3

Nel 550 a.C. Ciro II il Grande, re dei Persiani, mossa guerra ai medi ne conquistò la

favolosa e favoleggiata capitale Ecbatana (oggi Hamadan nella regione dei monti

Zagros in Iran): i medi persero così la loro indipendenza ma non la loro influenza

culturale tanto che è lecito parlare di civiltà medo-persiana, mentre la stessa Ecbatana

mantenne praticamente intatto il suo ruolo centrale nella regione.

Nel 331-330 a.C. Alessandro Magno conquistò poi il regno persiano (e, fra l’altro,

distrusse Ecbatana) e alla morte del grande conquistatore (323 a.C.), anche il

(chiamiamolo già così) Kurdistan entrò a far parte del regno ellenistico dei Seleucidi.

Verso la metà del II secolo a.C. furono poi i Parti che conquistarono la regione.

Nel 224 a.C. il secondo regno persiano dei Sasanidi riconquistò anche il territorio dei

curdi e ne mantenne il dominio per otto secoli.

A partire dal 636 furono poi gli arabi che nell’ambito della loro leggendaria

espansione occuparono anche buona parte del territorio abitato dai curdi, ma non la

sua parte sud-orientale che rimase sotto i persiani: i curdi persero così la loro unità.

La storia dei curdi comincia comunque ad essere meglio conosciuta proprio a partire

dalla conquista araba che ebbe profondi effetti sul loro mondo.

La conquista araba viene considerata dai curdi il primo genocidio che dovettero

subire nella loro tragica storia: anche se la cifra (di fonte araba!) di mezzo milione di

famiglie curde trucidate con ogni probabilità è eccessiva, rimane il fatto che fra

uccisioni, deportazioni e vendita come schiavi, in seguito alla conquista araba una

larga fetta della popolazione curda venne eliminata, né il disastro finì qui.

Fino alla conquista araba i curdi avevano seguito la religione zoroastriana, ma ora

anche loro dovettero subire la diffusione dell’Islam che, oltre a cancellare alcuni dei

loro tratti caratteristici (anche se però le tradizioni curde in genere rimasero vive e

seguite), soffocò anche la loro già debole identità nazionale dato che gli islamici

consideravano preminente l’appartenenza religiosa piuttosto che quella etnica.

Fino a quel momento la donna aveva occupato una posizione di tutto rilievo nella

società curda: essa era molto considerata in famiglia, poteva essere capo-tribù, capoclan e addirittura regnare su più tribù unite, ma con l’avvento dell’Islam essa perse il

suo ruolo paritario e iniziò per lei un lunghissimo periodo di sottomissione e di

oppressione durato praticamente fino alla metà del secolo scorso.

Dopo la conquista araba i curdi continuarono a rimanere un popolo frammentato nè

svilupparono una coscienza nazionale anche se vennero favoriti dal loro famosissimo

consanguineo Saladino (1137-1193).

Il periodo favorevole dei curdi fu comunque di breve durata perché a partire dal 1231

i mongoli si riversarono con le loro tristissime stragi e devastazioni anche sul

Kurdistan e sulla Mesopotamia e, terribili e spietati, strapparono agli arabi (ma non ai

persiani) i territori curdi.

Nel XIV fu poi la volta dei turchi ottomani la cui opera conquistatrice nel 1402 fu

interrotta dall’arrivo del temibilissimo Tamerlano, il cui sterminato ma effimero

impero non sopravvisse però alla morte del suo fondatore (1405) così che gli

ottomani, conquistata Costantinopoli nel 1453, continuarono la loro marcia trionfale e

nel 1501 scacciarono infine i mongoli (ma, ancora una volta, non i persiani) anche dai

territori curdi di cui divennero i nuovi signori.

4

I curdi erano ora divisi (e contesi) fra turchi e persiani.

L’epoca d’oro del Kurdistan

Questa divisione dei curdi comportò un ulteriore problema perchè i due grandi imperi

islamici - in costante competizione fra loro – seguivano (e seguono) le due varianti

principali dell’Islam in quanto i turchi erano (e sono) sunniti come i curdi, e i persiani

sciiti: mentre dunque nell’impero ottomano contro i curdi non c’era opposizione

religiosa, non così fu in quello persiano dove i curdi vennero invece perseguitati, col

prevedibile effetto che nelle guerre fra i due imperi essi in genere si posero dalla parte

dei turchi nonostante soldati curdi fossero ovviamente arruolati anche nell’esercito

persiano.

La grande maggioranza dei curdi viveva comunque nell’impero ottomano dove

godeva di condizioni molto migliori rispetto a quelle di coloro che vivevano

nell’impero persiano: i turchi infatti – adottando tale sistema non solo nei confronti

dei curdi – ne raggrupparono le tribù in principati semi-indipendenti (imarat)

largamente autonomi e con ampie libertà.

Il Kurdistan era poi il punto di partenza per l’ulteriore espansione ottomana verso sud

e verso ovest, come avvenne nel 1515 con la conquista di Bagdad e dell’Egitto: fu in

quest’occasione che, fra l’altro, varie tribù curde vennero spostate intorno al lago Van

per tenere meglio sotto controllo i poco affidabili armeni cristiani.

Gli ottomani utilizzarono inoltre i curdi per la difesa dei loro confini orientali e anche

per questo le loro tribù più importanti ottennero feudi militari, dignità e cariche

amministrative: il Kurdistan ottomano era dunque suddiviso in una miriade di

principati e/o di piccoli feudi spesso rivali e in guerra fra loro, retti da dinastie

ereditarie, col potere di battere moneta e dotati addirittura di propri eserciti di forza e

di dimensioni anche considerevoli.

Nell’impero ottomano i curdi godevano insomma di una quasi completa

autonomia: dovevano pagare un tributo al sultano e fornirgli soldati in caso di

bisogno, ma molti capi erano in grado di sottrarsi a questi obblighi o di onorarli solo

saltuariamente.

Inutilmente nel corso del XVII secolo i sultani cercarono di centralizzare il loro

potere, di esautorare i principi curdi e di sostituirli con governatori da loro nominati:

non ne avevano semplicemente la forza e i loro tentativi fallirono anche a causa delle

molteplici e continue guerre che allora combattevano in Europa e contro la Persia

(queste ultime concluse nel 1639).

Secondo gli stessi storici curdi fu questa l’epoca d'oro del Kurdistan: l’autorità

dell’impero ottomano (e anche di quello persiano!) era nominale e molti principati

e/o feudi erano di fatto indipendenti o quasi.

Il Kurdistan era una sorta di terra di nessuno, clanica, tribale, remota ed inaccessibile,

che costituiva un ampio cuscinetto montagnoso fra i due imperi islamici rivali, ma

proprio questo isolamento, se di fatto proteggeva i curdi, grazie anche alle rivalità tra

i loro signori feudali e all’arretratezza economica dei loro principati, ne impedì però

5

l’unità politica: anche se parlavano la stessa lingua e partecipavano della stessa

civiltà, i curdi insomma non conobbero alcun processo di aggregazione e di

unione mancando completamente di quella che poi sarebbe stata chiamata

coscienza nazionale.

Questa sorta di anarchia particolaristica fu possibile ed accentuata anche perché di

fatto il confine fra i due imperi (stabilito e variato da vari trattati nel corso dei secoli)

era puramente nominale né impediva ai curdi di muoversi liberamente da una parte

all’altra di esso: insomma: i curdi erano padroni del vasto territorio che abitavano e

l’autorità dei due imperi su di loro era praticamente inesistente, ma non avevano

coscienza di essere un popolo, non avevano uno stato né ci pensavano perché

evidentemente stavano bene così come stavano.

Nonostante le politiche centralizzatrici periodicamente tentate dai governi ottomano e

persiano, la maggior parte dei principati curdi sopravvisse almeno fino alla metà del

XIX secolo, ma evidentemente questa loro condizione non poteva continuare

indefinitamente.

La fine della quasi-indipendenza curda

La situazione cambiò (e cominciò a precipitare) con l’avvento sul trono di Istanbul di

Abdul Mecid (1839-61) che, consapevole dell’arretratezza e della disarticolazione del

suo impero, l’anno stesso della sua incoronazione varò il famoso programma di

riforme (Tanzimat) che avrebbe impegnato politica della Porta per un quarantennio.

Scopo e perno delle riforme era la centralizzazione del potere e la modernizzazione

dello stato che, fra l’altro, comportava l’effettivo controllo dei suoi vasti territori e lo

sfruttamento delle loro risorse.

Tutto ciò significava evidentemente anche la fine della libertà dei curdi, così la

sostituzione dei loro capi (feudali) con governatori turchi, l’inasprimento

dell’esazione fiscale e l’imposizione della coscrizione obbligatoria provocarono

immancabili rivolte e sollevazioni di queste genti tanto fiere e bellicose.

Ciò naturalmente non può stupire: il vasto piano di riforme volto alla

modernizzazione dell’impero turco implicava necessariamente una forte limitazione

dell’autorità dei capi curdi e la fine della loro quasi-indipendenza: essi imbracciarono

così le armi per preservare le condizioni di autonomia in cui da secoli vivevano,

seppur ancora lontani, estranei e privi di una coscienza nazionale.

Non si trattava oltretutto solo dell’imposizione del potere del sultano sui curdi

riottosi, ma anche del vasto progetto di transizione dal feudalesimo (l’unico sistema

che i curdi conoscevano) alla modernità dello stato accentrato di tipo europeo.

Così il generale Helmuth von Moltke, futuro riformatore dell’esercito prussiano di

Bismarck e allora consigliere militare presso le forze armate ottomane, descrive la

situazione: ‘L’Impero ottomano abbraccia grandi territori dove la Porta non esercita

alcuna autorità di fatto, ed è certo che il Sultano ha molte conquiste da fare nella

periferia dei suoi propri Stati. Di questo numero è il paese montuoso tra la frontiera

persiana e il Tigri (...). Non è mai riuscito alla Porta di atterrare in questi monti la

6

potestà ereditaria delle famiglie. I Principi curdi hanno un gran potere sui loro

sudditi; guerreggiano fra loro, sfidano l’autorità della Porta, negano le imposte, non

permettono la leva e cercano un ultimo rifugio nelle rocche che hanno innalzato sulle

alte vette’.

Né il problema era solo di politica interna: nel cruento scontro il sultano poteva

contare infatti sull’aiuto e sul sostegno della Francia e dell’Inghilterra che, timorose

dell’espansionismo russo, avevano sviluppato una loro già notevole penetrazione

economica nell’impero ottomano in aperta competizione con quella della Germania,

mentre Iran e Russia - nell’ambito delle loro complicate lotte contro i turchi soffiavano invece sul fuoco del malcontento curdo.

Divisi, arretrati, al centro di giochi tanto più grandi di loro, i curdi erano insomma

soli contro tutti e le loro rivolte (una cinquantina!) furono combattute con armamenti

antiquati mentre le divisioni profonde fra le varie tribù e la mancanza dell’unità

politica impedirono sempre il coordinamento degli sforzi e una strategia comune.

L’isolamento, le divisioni e l’arretratezza dei curdi ne segnarono insomma

l’irreparabile sconfitta: la cinquantina di rivolte del XIX secolo nel Kurdistan

ottomano vennero infatti tutte represse nel sangue e la sistematica brutalità dei turchi,

tipica nei confronti di chi si ribellava al loro dominio, si manifestò ancora una volta

spietata e ripetuta.

Alla fine del secolo tutti i principati curdi indipendenti erano scomparsi: i secoli

dell’età dell’oro si erano conclusi nel sangue e quello della tragedia curda era appena

cominciato.

La partecipazione dei curdi al genocidio degli armeni

Il trattato di Berlino del 1878 (che indebolì fortemente la presenza ottomana nei

Balcani e sancì la nascita del principato di Bulgaria) rafforzò contemporaneamente

sia le spinte all’autonomia delle varie etnie (in primo luogo di quella armena) sia il

nazionalismo turco, ottenendo dunque il paradossale risultato di acuire le tensioni

interne all’impero: fu in questo contesto che sarebbe maturato il terribile genocidio

degli armeni (vedi il mio ‘Il genocidio degli armeni’).

Gli armeni erano cristiani, portatori di una civiltà molto avanzata e dotati di un forte

senso di appartenenza: dai turchi essi furono avvertiti sempre più come un corpo

estraneo ed ostile, un ostacolo per la compattezza dell’impero, un impedimento al suo

collegamentocogli islamici dell’Asia centrale e oltretutto una minaccia perché protetti

e sostenuti dai russi che erano arrivati a creare un’Armenia russa all’interno

dell’impero zarista subito al di là del confine con quello ottomano.

Per distruggere e schiacciare gli armeni il sultano Abdul Hamid II (1876-1909)

cominciò con la tattica del ‘brigantaggio organizzato’ (dall’alto) nei loro confronti di

cui i curdi furono i principali artefici dato che quelli del nord-est erano entrati

disinvoltamente nei corpi speciali ottomani (hamidiye): si noti come questo

arruolamento dei curdi nelle milizie di chi ne aveva appena soffocato nel sangue le

7

rivolte è davvero sintomatico e ancora una volta rivelatore della mancanza di una loro

coscienza nazionale.

I massacri di armeni da parte delle hamidiye (composte principalmente da curdi) e

poi anche da regolari turchi iniziarono così nel 1894 e non si sarebbero più fermati

fino al genocidio del 1915.

Le responsabilità dei curdi in questo orrore sono evidenti: essi furono la più o meno

convinta e consapevole arma nelle mani dei turchi che ancor oggi nell’ambito del loro

negazionismo tentano di scaricare su di loro la colpa dell’accaduto o almeno buona

parte di essa.

La nascita della coscienza nazionale curda

I tentativi riformatori del XIX secolo nell’impero ottomano non ne impedirono il

progressivo sfaldamento e forse addirittura lo aggravarono perché di fatto acuirono i

contrasti e le contraddizioni interne fra le varie nazionalità che lo componevano,

mentre le grandi potenze europee, in competizione per spartirsi le spoglie del ‘grande

malato’, lo penetravano e intervenivano sempre più pesantemente nei suoi affari

interni: la cosiddetta ‘questione d’Oriente’ si stava insomma aggravando e presto

sarebbe arrivata alla sua conclusione finale.

Nel 1908 un gruppo di giovani ufficiali dell’esercito tentò la definitiva

modernizzazione (in senso europeo) dell’impero impadronendosi del potere con una

rivoluzione di stampo nazionalista: fu questa la rivoluzione dei Giovani Turchi che

fin dall’inizio mostrò tuttavia caratteri ambigui e contraddittori perché da una parte si

fondava sull’affermazione della coscienza nazionale turca, ma – almeno nella sua

fase iniziale – dall’altra si presentò anche con un forte intento democratizzatore,

suscitando così l’entusiasmo di tutte le altre nazionalità dell’impero.

La presa del potere da parte di Giovani Turchi sembrò insomma portare una ventata

di democrazia e di tolleranza ed è significativo che nel nuovo Parlamento (ai sensi

della nuova Costituzione) sedessero 147 turchi, 60 arabi, 27 albanesi, 26 greci, 14

armeni 10 slavi, 4 ebrei ma 1 solo curdo: da queste semplici cifre emerge con

evidenza l’iniziale intento democratizzatore del nuovo regime ma anche l’arretratezza

politica curda, alla quale tuttavia si cominciò finalmente a cercare un rimedio.

Se infatti alcune tribù curde si erano schierate dalla parte del sultano (che

nominalmente rimase comunque ancora in carica), la parte più avanzata della società

curda - e soprattutto l’intellettualità formatasi ad Istanbul e nell’Europa occidentale iniziò a porre il problema dell’identità e dell’indipendenza nazionale: il clima di

relativa tolleranza seguito alla rivoluzione dei Giovani Turchi portò così alla

formazione di associazioni politiche, sociali e culturali sotto la guida di personalità

curde a Istanbul e in Europa occidentale, ma non nella loro terra natale.

Questa nascente intellighenzia curda rimaneva però seriamente divisa al suo interno

ed era pressochè sconosciuta in patria mentre i suoi tentativi di collegarsi alle altre

etnie dell’impero era appena accennata e assai poco significativa.

8

La democratizzazione dell’impero turco durò comunque lo spazio di un mattino: oltre

che per motivi di politica interna, le due guerre balcaniche (1912-13) e l’entrata della

Turchia nella prima guerra mondiale al fianco degli Imperi Centrali (1914) fecero

cadere la maschera della democratizzazione dal volto dell’intransigente e intollerante

nazionalismo turco che venne pienamente riaffermato: bandita ogni attività

nazionalistica non-turca (in quanto giudicata antiturca), le persecuzioni delle altre

etnie ricominciarono così il loro triste corso.

Il Kurdistan nella prima guerra mondiale

Non è questa la sede per una trattazione esaustiva della prima guerra mondiale e

dunque qui se ne tratteranno solo gli aspetti che riguardarono e coinvolsero i curdi e i

territori da essi abitati.

Si è già detto che i Giovani Turchi avevano presto abbandonato i loro programmi

democratici per ripiegare invece sul ‘panturchismo’ nazionalista: quando l’impero

turco entrò in guerra contro il suo tradizionale nemico russo (29 ottobre 1914) essi

avevano così in mente la riconquista dei Balcani (da loro appena persi nelle due

guerre dette appunto ‘balcaniche’) mentre il sultano Maometto V (1909-18) proclamò

subito anche la jihad, la guerra santa contro gli infedeli, e il suo appello trovò i

seguaci più convinti proprio fra i curdi.

I curdi pagarono prezzi altissimi alla guerra perché il loro territorio divenne un campo

di battaglia, pressati come furono fra turchi da una parte e russi ed inglesi dall’altra: i

curdi si trovarono stretti in una tenaglia e coinvolti nella lotta tra le maggiori potenze

imperialistiche del tempo per la spartizione del mondo.

Lo scontro tra Inghilterra, Francia e Germania per impadronirsi del petrolio

mediorientale costituì poi un importante tassello sul gigantesco scacchiere e il fatto

che una delle zone più ricche di petrolio, il vilayet di Mosul, era in territorio curdo,

lungi dal rappresentare una ricchezza e una risorsa per questo popolo, tutto al

contrario lo trasformò invece in una preda e in un obiettivo strategico.

Il Kurdistan, terreno di scontro e campo di battaglia, venne distrutto e spogliato sia

dai nemici che dagli alleati mentre su di esso si moltiplicavano manovre di ogni tipo:

mentre i curdi combattevano contro i russi questi ultimi rinnovarono infatti anche le

iniziative per unirli e mobilitarli contro i turchi facendo loro intravedere una possibile

indipendenza a guerra finita.

Era più o meno quello che gli inglesi e il famoso Lawrence cercavano di fare con gli

arabi che comunque in cambio della loro sollevazione antiturca rivendicavano

proprio anche quelle parti del Kurdistan che oggi fanno parte dell’Iraq e della Siria:

fra i due litiganti (arabi e curdi) fu comunque il terzo a godere, l’imperialismo

europeo, visto che anche il destino dei territori curdi rientrò nell’accordo spartitorio

Sykes-Picot (16 maggio 1916) fra Russia, Francia e Inghilterra.

Nonostante ciò, una prima riunione di tutti i capi delle tribù curde si tenne nel

luglio1917 nel Kurdistan iraniano (l’Iran era neutrale) alla presenza di rappresentanti

9

di Inghilterra e Russia mentre in una seconda venne stabilita l’unione di tutte le tribù

curde in un unico stato.

Insomma: mentre il territorio dei curdi era appetito da più parti e veniva devastato

dalla guerra e dalle persecuzioni, a questi ultimi venivano fatte molte promesse che

però erano false ed avanzate in completa in malafede perché - a parte il fatto che il

Kurdistan iraniano non era in discussione - sul resto della regione arabi, russi, inglesi

e francesi si accordavano, o avanzavano le loro pretese contraddittorie, o stipulavano

patti spartitori che trascuravano completamente gli impegni pur presi coi curdi stessi

cui si continuava ugualmente a far intravedere l’indipendenza.

I giochi non erano però ancora conclusi: il succitato trattato Sykes-Picot aveva infatti

assegnato alla Russia la maggior parte del Kurdistan ma la rivoluzione d’Ottobre la

eliminò dalla scena mentre in Medio Oriente il vuoto politico era notevole nè l’Iran

era in grado di esercitare alcuna influenza: i tempi sarebbero stati dunque propizi per

un’azione curda in vista dell’indipendenza, ma l’occasione non venne colta.

Come riconosce amaramente lo storico curdo Baykar Sivazliyan ‘il movimento

nazionale curdo … ancora influenzato dal proprio background feudale e tribale, semidistrutto dalle vicende della guerra, suddiviso in numerosi comitati, non all’altezza

della situazione, e diviso dalla profonda frattura fra autonomisti e indipendentisti,

lasciò cadere nel vuoto questa grande occasione.’

Tutte le decisioni sarebbero state prese così dai vincitori della guerra.

Da Sèvres a Losanna

L’impero ottomano dovette infine arrendersi e l’armistizio di Mudros (30 ottobre

1918) impose dure condizioni ai turchi sconfitti: mentre anche Istanbul veniva

occupata, le truppe stanziate fuori dell’Anatolia furono richiamate, l’esercito

ottomano fu smobilitato e ridotto a 50mila unità, la marina potè mantenere solo 13

navi e l’aviazione venne proibita: agli alleati fu concesso il diritto di occupare i

Dardanelli, il Bosforo, il mar di Marmara (smilitarizzati e trasformati in territori

internazionali), porti, ferrovie, punti strategici e ogni altro territorio turco utile a

garantire la sicurezza (dei vincitori).

Mentre la Turchia era allo sfascio, la ‘megali idea’, la grande idea di un Egeo lago

greco con tutta la sua costa anatolica riunita alla madrepatria ellenica, sembrò così sul

punto di avverarsi e trovò in Eleutherios Venizelos il suo ardente apostolo e

propugnatore.

Volendo approfittare dello sbandamento turco i greci si mossero così con grande

velocità e gli eventi presero a correre con un ritmo incalzante.

Pur senza disporre ancora di un piano preciso e con l’ Italia assente, il 6 maggio 1919

i Tre Grandi (USA, Inghilterra e Francia) acconsentirono all’invio di un corpo di

spedizione greco che prendesse possesso dei territori intorno agli Stretti, al mar di

Marmara e sulla costa orientale egea, e già il 13 ratificarono l’accordo.

10

Solo due giorni dopo Smirne venne occupata da un corpo di spedizione greco che,

memore dei patimenti subiti dai suoi connazionali, si abbandonò alla violenza sui

turchi mentre i greci precedentemente espulsi cominciarono subito a rientrare.

Posto di fronte all’emergenza dell’invasione, alla necessità di evitare lo

smembramento dello stato, di rifondare la nazione e mentre il sultanato era ormai una

parvenza insignificante, nell’estate 1919 il nazionalismo turco rinacque però sotto la

capace guida del generale Mustafa Kemal.

Il 26 gennaio 1920 Kemal lanciò il Patto Nazionale Turco fondato sul riconoscimento

e sul rispetto dei diritti della maggioranza musulmana dell’ex-impero, cioè dei turchi

e dei curdi da lui associati nella lotta nazionale che si stava riorganizzando nelle

impervie e difficili (ma sicure) regioni dell’interno - e i curdi risposero

positivamente al suo appello.

Eppure si è visto che già durante la guerra l’Inghilterra aveva cercato di sollevare le

popolazioni curde (e quelle arabe) contro l’impero turco promettendo loro

l’indipendenza mentre l’art. 12 dei famosi ‘14 Punti’ del presidente statunitense

Wilson aveva affermato che ‘Le nazionalità che vivono attualmente sotto l’Impero

turco devono godere una sicurezza certa di esistenza e di potersi sviluppare senza

ostacoli; l’autonomia deve essere loro concessa’: dopo la firma dell’armistizio di

Mudros l’emiro Kanucan Bédir Khan e il senatore Abd Al-Kadir avevano così creato

un’Associazione per il risorgimento curdo ed era stato fondato addirittura un Partito

nazionale curdo.

Il riconoscimento della partecipazione curda al genocidio degli armeni ebbe però una

pessima influenza sulle trattative di pace tanto che la delegazione curda non vi fu

nemmeno ammessa, eppure, nonostante ciò, fu allora che per la prima volta in sede

internazionale venne affrontato il problema dell’indipendenza del Kurdistan.

I

Al tavolo di pace la parte del leone la fecero le due potenze imperialiste rimaste sul

campo, Francia ed Inghilterra, che, pur sostenendo ufficialmente il diritto

all’indipendenza dei popoli oppressi dell’ex-impero ottomano, di fatto se ne divisero

le spoglie: il summenzionato accordo Sykes-Picot e gli accordi segreti stipulati tra le

potenze alleate nella Conferenza di Sanremo (aprile 1920) servirono infatti da base

per la spartizione e la sistemazione dell’ex-impero ottomano stabilita dal trattato di

Sèvres (10 agosto 1920).

Questa spartizione e sistemazione dell’ex-impero ottomano fu la quadratura del

cerchio: secondo una rinnovata logica colonialista ed imperialista e nel quadro

giuridico dei ‘mandati’ approvati poi dalla neonata Società delle Nazioni, la Francia

ottenne il Libano e la Siria, l’Inghilterra la Palestina e la Mesopotamia, cioè i territori

più fertili e più ricchi di petrolio.

Gli arabi non ottennero niente, ma, data l’esigenza di istituire una ‘cintura di

sicurezza’ fra la neonata URSS e la Turchia (in Europa venne creato invece il

‘cordone sanitario’) in modo da bloccare la diffusione della rivoluzione bolscevica, a

Sèvres venne sancita anche la nascita di uno stato armeno e di uno stato curdo

11

(seppur ridotto ai suoi territori settentrionali e con una sovranità limitata), in

posizione strategica nelle vicinanze dei pozzi petroliferi sovietici nel Caucaso: l’eximpero ottomano venne ridotto insomma a un modesto stato della penisola anatolica,

privo di tutti i territori arabi, del controllo degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli e

con le sue coste meridionali in mano a Grecia, Italia e Francia.

In realtà l’esistenza stessa e i confini dello stato curdo prevedevano ulteriori

consultazioni e un referendum: l’art. 62 del trattato di Sèvres stabilì infatti che ‘Una

commissione … redigerà entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente trattato un

progetto di autonomia locale per le regioni in cui domina l’elemento curdo, situato ad

est dell’Eufrate, a sud della frontiera meridionale dell’Armenia, come sarà

determinato in seguito, a nord delle frontiere della Turchia con la Siria e con la

Mesopotamia’ mentre l’art. 64 aggiungeva che ‘Se, entro un anno dall’entrata in

vigore del presente trattato, la popolazione curda delle regioni descritte all’art. 62 si

rivolgerà al consiglio della Società delle Nazioni, dimostrando che la maggioranza

degli abitanti delle dette regioni desidera la propria indipendenza dalla Turchia, il

consiglio riterrà che la detta popolazione è in grado di godere di questa indipendenza

e proporrà di concedergliela. La Turchia fin d’ora si impegna ad attuare siffatta

proposta e a rinunciare a ogni suo diritto e titolo in quelle regioni … le principali

potenze alleate non faranno ostacolo all’accessione volontaria dei Curdi che abitano

la parte del Kurdistan compresa nel Vilayet di Mossul – attuale Kurdistan iracheno –

allo Stato indipendente del Kurdistan.’

Questo Kurdistan indipendente lasciava fuori dai suoi confini i curdi dell’Iran, quelli

dell’Iraq (assegnato all’Inghilterra) e quelli della Siria (assegnata alla Francia) e

costituiva così solo il 20% dei territori popolati dai curdi e il 25% di quelli da loro

rivendicati, ma era comunque un inizio e segnava la nascita di un nuovo stato e di una

nuova patria: era poi ormai nata una coscienza nazionale curda e le questioni

12

territoriali cogli armeni vennero così risolte dall’accordo del 20 dicembre 1920

firmato dal curdo Scerif Pascià e dall’armeno Boghos Nubar Pascià.

In realtà si erano però fatti i conti senza l’oste (turco) e, soprattutto, tutte queste

decisioni erano state prese mentre l’invasione greca della Turchia era ancora in pieno

svolgimento così come la resistenza turca sotto la capace guida di Kemal: il corso

degli eventi avrebbe così annullato le speranze degli armeni e dei curdi e il trattato di

Sèvres non sarebbe mai entrato in vigore.

II

Anche se era stato firmato da quattro delegati del governo ottomano ed era stato

accettato dal sultano Mehmed VI, il trattato di Sèvres non solo non venne ratificato

dal parlamento ottomano (per il semplice fatto che il 18 marzo 1920 era stato abolito)

ma soprattutto le sue clausole vennero nettamente rifiutate dal movimento

nazionalista guidato da Mustafa Kemal.

La rivolta nazionalistica di Mustafa Kemal si intersecava e si fondeva con la

resistenza turca contro l’aggressione greca: per le Potenze vincitrici era questo

dunque l’ultimo ostacolo ed esse intesero superarlo sostenendo con ancor maggior

convinzione gli invasori greci.

Il 7 luglio 1921 la Grecia sferrò un nuovo attacco verso l’interno (il terzo da quando

il suo esercito era sbarcato a Smirne) per chiudere una volta per tutte i conti con

Kemal, ma i tempi erano cambiati e il rapporto delle forze in campo non era più lo

stesso di prima, così già l’11 settembre le truppe greche dovettero cominciare a

ritirarsi.

La ritirata greca assunse sempre più il carattere della rotta, con folle di civili greci e

armeni che fuggivano terrorizzati insieme all’ormai stanco esercito: questa volta le

violenze seguirono la strada inversa e furono inflitte dai turchi che incalzavano

memori di quelle subite ad opera dell’esercito invasore (che a sua volta ricordava

quelle patite dai suoi connazionali durante la guerra).

La marcia turca assunse invece sempre più il carattere di un’epopea e i suoi successi

galvanizzavano l’intera popolazione che la considerava una vera e propria liberazione

nazionale mentre i fuggitivi greci e armeni aumentavano ed erano ormai un mare di

disperati in cerca di protezione e di salvezza.

Smirne sarebbe dovuto essere lo sbocco e il punto d’arrivo finale dell’esercito in

ritirata, ma le scomposte truppe greche la evitarono cercando piuttosto di imbarcarsi

per la madrepatria in porti meno ingolfati dalle folle di civili allo sbando più

completo: fu così che il 9 settembre 1922 i primi reparti turchi entrarono in una città

abbandonata a se stessa e gremita di rifugiati su cui infierirono senza pietà

provocando quella che Llewellyn Smith chiama ‘catastrofe’ e Glenny ‘inferno’.

Mentre le Grandi Potenze, come le stelle, stettero a guardare, nessuna violenza fu

risparmiata agli infelici civili greci e armeni (solo questi ultimi cercano di reagire e

difendersi) finchè i quartieri da loro abitati vennero incendiati e rasi al suolo.

La oltre bimillenaria presenza greca (e armena) in Asia Minore finì per sempre in un

bagno di sangue: l’Asia Minore non sarebbe stata mai più la stessa e le sue imponenti

13

e diffuse rovine elleniche sono ancor oggi testimonianze di un passato davvero

passato.

III

Il completo e drammatico disastro greco della megali idea in Asia Minore coincise

colla nascita della Repubblica Turca come la conosciamo ancor oggi: uno stato

moderno, nazionalista, coeso, compatto, etnicamente definito, i cui confini, rimasti

finora immutati, dopo numerosi e complicati esodi e controesodi (a questo proposito

vedere il mio ‘La ricomposizione etnica dell’Europa’) vennero stabiliti in varie

tappe che culminarono nel trattato di Losanna, definitivamente ratificato il 24

luglio 1923 dalla Turchia e dalle Potenze dell’ex-Intesa.

A Losanna trionfarono così le esigenze del nuovo regime turco e gli interessi

dell’imperialismo anglo-francese: il trattato di Sèvres venne rigettato ma non per quel

che riguardava i mandati che Francia e Inghilterra avevano ottenuto in Medio

Oriente, ampi territori cui la Turchia rinunciava insieme a tutto il Nordafrica in

cambio della completa abolizione del regime delle Capitolazioni (accordi di favore

nei confronti degli europei) e della serie di privilegi sino ad allora riconosciuti alle

loro comunità colà residenti, ma soprattutto dei nuovi confini che escludevano ogni

presenza straniera in Asia Minore e inglobavano in Turchia i territori dei

precedentemente previsti Kurdistan e Armenia (la cui parte orientale divenne una

repubblica dell’URSS).

A Losanna la Turchia rientrava nel pieno possesso di tutti i suoi territori in Asia

Minore e a farne le spese furono dunque armeni e curdi il cui sogno di uno stato

indipendente era durato lo spazio di un mattino.

14

E non bastava ancora perché lo status di minoranza etnica venne riconosciuto solo ai

greci, agli armeni e agli ebrei, ma non ai curdi (!): evidentemente la rigorosamente

laica nuova Repubblica Turca continuava la tradizione ottomana di dividere e

classificare la popolazione non secondo l’etnia ma secondo la religione in modo che i

musulmani erano stati considerati un’unica entità e ogni appello all’appartenenza

etnica un attentato all’integrità dello stato.

Insomma: un greco era un ortodosso, un armeno un monofisita, un ebreo uno di

religione ebraica, ma un curdo era un musulmano esattamente come un turco.

Mentre per secoli la grande maggioranza del popolo curdo aveva goduto di una

sostanziale autonomia e unità all’interno del tollerante impero ottomano, dopo

la prima guerra mondiale esso si trovò diviso in quattro stati, Turchia, Iraq,

Siria ed Iran, e, quel che forse era peggio, minoranza in regioni in cui il

nazionalismo (turco, persiano e arabo) si era fortemente affermato.

Esso pagava caramente la sua scarsa o mancante coscienza nazionale e la sua

conseguente divisione in gruppi più o meno tribali: la sua tragedia era cominciata ed

anzi era ormai in pieno svolgimento.

Persecuzioni e rivolte: genocidio?

La divisione del popolo curdo in quattro stati stabilita a Losanna era stata decisa nel

più completo disprezzo per le sue esigenze ed i suoi diritti: dopo il trattato di Losanna

tutti i quattro stati furono concordi nella volontà di mantenere e anzi di rafforzare i

nuovi confini e ciò evidentemente implicò che la divisione dei curdi doveva diventare

sempre più effettiva e operante.

Se - oltretutto - si volevano mettere le mani sulle risorse e sulle ricchezze dei territori

curdi, il loro separatismo era il nemico da battere e il pericolo da scongiurare.

Ai curdi venne così impedito di passare da uno stato all’altro e nell’ansia di

spegnerne lo spirito di appartenenza e di cancellarne l’identità venne vietato persino

15

l’uso della lingua curda: anche i loro campi e pascoli erano stati divisi e ciò bloccava

la tradizionale transumanza delle greggi e delle mandrie.

Sembra incredibile ma, come riconosce Baykar Sivazliyan, nonostante i curdi fossero

stati pesantemente coinvolti nel genocidio degli armeni ‘Soltanto all’interno della

Repubblica Sovietica Socialista dell’Armenia la minoranza curda ha goduto di libertà

e di autonomia culturale’: secondo lo storico curdo questa pacifica convivenza

continuava ancora nel 2008 (anno in cui scriveva), a quasi vent’anni dal crollo

dell’URSS, mentre, come si è accennato nell’Introduzione, era stato nel contesto

sovietico che la storiografia curda aveva dato le sue prove migliori.

Fu in queste condizioni che i curdi, già decimati e immiseriti dalle devastazioni della

guerra, cominciarono a reagire alle discriminazioni ed alle persecuzioni con

sollevazioni e rivolte a testimoniare il tragico destino di questo popolo diviso,

oppresso, dimenticato e abbandonato.

Molto schematicamente si può comunque affermare che le condizioni dei curdi sono

state meno peggiori in Iran e tutto sommato anche in Siria piuttosto che in Iraq e in

Turchia.

I

In Iran i curdi ottennero risultati scarsi se non nulli: separati dal resto del loro

popolo, da secoli abitavano all’interno di un più che bimillenario stato col quale in

qualche modo avevano dovuto imparare a convivere e nel quale accettare meglio che

altrove la loro condizione di minoranza, senza dimenticare che avevano forti affinità

col ceppo etnico iraniano (a differenza che con quelli arabo e turco).

Negli anni Venti anche in Iran scoppiarono comunque rivolte che vennero però a

cessare nel 1930 in seguito al proditorio assassinio del loro leader Agha Simko,

sistema al quale il governo iraniano avrebbe più volte fatto ricorso (come nel 1989 e

nel 1992) dopo che anche la rivolta contro il nuovo regime di Khomeini era stata

stroncata nel 1981.

Al fallimento delle rivolte seguì il ritiro di coloro che erano meno disposti a

sottomettersi a Teheran nelle regioni isolate e montagnose ai confini coi Paesi in cui

vivevano le altre comunità curde (da cui vennero aiutati e soccorsi).

I curdi iraniani furono però spesso divisi fra loro ed anzi le varie fazioni si

affrontarono più volte in scontri anche sanguinosi.

II

In Siria (indipendente dalla Francia dal 1946) i curdi fino a pochissimi anni fa non

avevano mai ottenuto il posto e il rilievo che pur avrebbero meritato: essi erano

rimasti ai margini degli sviluppi politici generali e di quelli dei curdi stessi residenti

negli altri stati, così che si era parlato di loro solo a proposito di ciò che era avvenuto

nel Kurdistan irakeno o in quello turco.

Il motivo principale di questa assenza e di questo silenzio fu sicuramente la continuità

politica nella Siria di Hafiz al-Assad (alla guida del Paese dal 1970 dopo che nel 1963

il partito Baath era salito al potere) e il conseguente negazionismo dell’esistenza

16

stessa di un popolo particolare e diverso dei cui diritti ed esigenze ci si dimenticò e si

fece finta di niente.

I curdi siriani patirono in silenzio per gli stessi problemi e per le stesse vicissitudini

degli altri curdi: nemmeno i curdi siriani si videro riconoscere i loro diritti (dal 1960

nemmeno quello di cittadinanza) e accettare la loro identità e, oltre a ciò, corsero

addirittura il rischio di scomparire quando la famiglia degli al-Assad decise la

confisca delle terre curde e la loro redistribuzione alle popolazioni arabe nell’evidente

tentativo di ‘arabizzare’ l’intero Paese.

In particolare, nel 1962 iniziò la totale espulsione dei curdi da una striscia di territorio

profonda 15 km. lungo il confine con la Turchia e con l’Iraq e la loro dispersione:

queste deportazioni (e i massacri dei resistenti) avevano evidentemente il duplice

scopo di separare i curdi siriani dai loro connazionali d’oltreconfine ma anche fra loro

stessi visto che i deportati vennero ridistribuiti in tre aree intervallate da altre

popolate da arabi: si volle insomma annullare l’esistenza stessa dell’entità curda in

quanto tale mediante la sua divisione interna e il suo annullamento nella maggioranza

araba.

Eppure, nonostante tutto ciò, negli anni Settanta e Ottanta la Siria, a causa

dell’ostilità nei confronti della Turchia, ospitò e protesse il PKK, rivelando così

quanto la questione curda si intersecava e si inseriva nel più vasto, complicato e

contraddittorio panorama politico mediorientale.

In ogni caso, la (diciamo così) remissività dei curdi siriani era più apparente che

reale: in realtà il fuoco covò sotto la cenere per decenni finchè nel nuovo secolo

sarebbe divampato impetuoso.

III

In Iraq il mandato britannico stabilito dalla Società delle Nazioni il 25 aprile 1920

venne subito rifiutato dagli irakeni e lo scoppio di una rivolta anti-britannica nei mesi

immediatamente successivi costrinse gli inglesi a concedere la semi-indipendenza già

nel 1922: ai sensi di un apposito trattato anglo-irakeno la politica estera e militare

irakena rimaneva sotto lo stretto controllo di Londra che si riservava anche il diritto

di intervenire in altri campi ritenuti strategici, ma l’Iraq diventava una monarchia

retta da re Fayṣal al-Ḥusayn della dinastia degli Hashemiti.

Il 3 ottobre 1932, terminato ufficialmente il periodo di amministrazione britannica,

l’Iraq venne definitivamente riconosciuto indipendente, seppur ancora con forti

limitazioni in campo militare (comprese alcune basi aeree sotto esclusivo controllo

britannico) ed economico.

Era insomma sempre la stessa storia: i colonialisti (inglesi) cercavano (con successo)

in tutti i modi di conservare per sé il maggior numero di vantaggi possibile sia in

campo strategico-militare che economico, concedendo (come se avessero avuto tale

diritto) quel che non poteva più essere negato e che comunque non intaccava

seriamente i loro interessi.

Di tutto ciò erano ben consapevoli gli irakeni: l’indipendenza del 1932 non

soddisfece infatti la parte più attiva dell’opinione pubblica e della società che a causa

17

della persistente presenza britannica considerava (a ragione) il governo e i suoi

sostenitori asserviti e complici degli inglesi.

Dal 1936 al 1941 si susseguirono così due colpi di stato militari intesi non tanto ad

abolire la monarchia, quanto a porre fine alle pesanti ingerenze dell’Inghilterra: essi

però non ebbero successo.

Pur divisi e antagonisti fra loro, inglesi e irakeni erano però alleati e concordi nel

combattere i curdi che tentarono, a volte soli ed altre sostenuti dai loro connazionali

in Turchia e in Iran, di boicottare la nuova amministrazione e di ribellarsi per ottenere

l’indipendenza o almeno l’autonomia.

Tre furono i motivi che contribuirono a mantenere i curdi irakeni in uno stato di

rivolta quasi continua: 1) in Iraq i curdi costituivano una percentuale maggiore della

popolazione rispetto a quelli in Iran e in Siria; 2) l’artificiosità dell’Iraq (come della

Siria) nato unicamente per favorire gli interessi coloniali degli inglesi (e dei francesi);

3) la stessa popolazione araba era divisa fra sunniti e sciiti.

Se si considera che circa i 2/3 della produzione petrolifera dell’Iraq e buona parte

della terra fertile si trovavano nell’area abitata dai curdi si comprende facilmente

come i governi irakeni temessero il separatismo curdo, preludio, fra l’altro, di quello

sempre possibile fra sciiti e sunniti, cioè della dissoluzione dello stato.

Il primo a rivoltarsi fu lo sceicco Maḥmud di es-Suleimaniyyah che però,

pesantemente bombardato dalla RAF, dovette arrendersi già nello stesso 1923,

mentre le altre rivolte di rilievo furono quelle guidate dello sceicco Mustafa

Barzani, padre del Kurdistan irakeno, la prima delle quali scoppiò nel 1931 e fu

soffocata nel 1935.

A questo proposito è interessante e rivelatore seguire le vicende dell’avventurosa vita

di Barzani che, riparato in Iran, nel 1942 tornò in Iraq a continuare la sua battaglia

ma, nuovamente sconfitto, fuggì ancora una volta in Iran dove divenne ministro della

difesa della Repubblica di Mahabad quando quel territorio era sotto controllo

sovietico: nel 1946 in seguito al ritorno degli iraniani a Mahabad Barzani riparò

ancora una volta in Iraq per proseguire colà la rivoluzione curda alla guida del Partito

Democratico del Kurdistan (PDK) ma, sconfitto per la terza volta, trovò rifugio

nell’Azerbaijan sovietico e infine a Mosca (dove incontrò addirittura Stalin).

Nell’ambito dell’ampio processo di decolonizzazione del mondo arabo, anche gli

irakeni riuscirono finalmente a scrollarsi il giogo inglese: il 14 luglio 1958 un colpo

di stato del Comitato degli Ufficiali Liberi guidati dal generale Abdul Karim Kassem

fondò infatti la Repubblica Irakena e giustiziò sommariamente l’intera famiglia reale

hascemita accusata di connivenza e soggiacenza agli inglesi.

La condizione dei curdi tuttavia non migliorò ed anzi era destinata a peggiorare:

inizialmente Kassem tentò un riavvicinamento ai curdi tanto che invitò Barzani a

tornare in patria, ma le posizioni si dimostrarono subito inconciliabili.

Barzani chiese infatti molto più di quanto Kassem aveva immaginato, cioè la piena

autonomia delle regioni curde, e ancora una volta nel 1961 si arrivò allo scontro

armato: insomma: anche se il regime politico in Iraq era cambiato, non era però

cambiata la sua politica volta al dominio ed all’asservimento dei curdi.

18

Il nuovo regime nazionalista (e neutralista in politica estera) irakeno durò cinque anni

finchè l’8 febbraio 1963 un nuovo colpo di stato assassinò Kassem e portò al potere il

partito Baath, di ispirazione socialista, panaraba, sostenuto dall’Egitto di Nasser e

favorevole a un avvicinamento all’Unione Sovietica.

I tempi non erano però ancora maturi e il 18 novembre 1963 il regime del Baath

venne rovesciato da un ulteriore colpo di stato ad opera degli ex-sostenitori di

Kassem, finchè il 17 luglio 1968 il partito Baath tornò al potere con un ennesimo

colpo di stato, guidato questa volta dal generale Ahmad Hasan al-Bakr (parente di

Saddam Hussein).

Naturalmente anche il nuovo regime dovette affrontare la spinosa ed irrisolta

questione curda e nel marzo 1970 si giunse a un accordo di pace, fu proclamato il

cessate-il-fuoco per consentire l’avvio di negoziati e sembrò che una soluzione fosse

finalmente imminente: il governo irakeno riconobbe infatti l’etnia e la cultura del

popolo curdo e ne considerò la lingua come seconda lingua ufficiale della repubblica

assieme all’arabo mentre il vice-presidente Saddam Hussein offrì ai curdi

l’autonomia delle regioni settentrionali (seppur con alcune importanti eccezioni) e le

sottrasse al pieno controllo delle forze armate irakene.

Il movimento di Barzani conobbe allora la defezione di chi a questo punto accettò di

cooperare col regime di Bagdad ma, ancora una volta, si trattò di un’illusione che

durò lo spazio di un mattino perchè nel marzo 1974 i negoziati erano già falliti e lo

scontro armato ricominciò peggiore di prima.

IV

Dopo che Saddam Hussein si era accordato con lo scià dell’Iran perché nessuno dei

due fornisse sostegno ai curdi dell’altro, quella del 1974-75 fu una vera e propria

guerra e Saddam Hussein fece le cose in grande non si limitandosi alla ‘semplice’

controguerriglia ma ricorrendo ai bombardamenti a tappeto, al napalm, ai gas nervini,

alla chiusura di territori mentre i combattenti curdi, i peshmerga (‘avanguardia della

morte’), ricorsero disperatamente a tutte le armi a loro disposizione, compreso il

blocco del passaggio del greggio: era questa una misura assai efficace dato che il

petrolio era (ed è) la risorsa fondamentale del Paese, ma la sproporzione delle forze in

campo era tale che i curdi – al solito soli contro tutti – non poterono che essere

sconfitti.

Mentre il posto di Mustafa Barzani veniva preso dal figlio Massud, la sconfitta

provocò la scissione del PDK a causa della fuoruscita di intellettuali e di attivisti che,

sotto la guida di Jalal Talabani, il 1 giugno 1975 fondarono l’Unione Patriottica del

Kurdistan (UPK).

Intanto Saddam Hussein volle risolvere il problema dell’insorgenza curda alla radice:

dopo che già dagli anni Sessanta era iniziata l’arabizzazione della regione di Kirkuk

(ricca di giacimenti) con la deportazione di 40mila curdi e il suo ripopolamento con

arabi, il 21 luglio1976 il rais rese noto il progetto di impedire la possibilità di

qualsiasi contatto fra i curdi irakeni e quelli al di là dei confini.

19

Fu così che – come ci informa Sivazlijan – ‘lungo una fascia di confine profonda

oltre 20 km su di un’area grande circa tre volte il Libano, sono stati distrutti dai

bulldozer 1500 villaggi, fatte esplodere e chiuse col cemento le sorgenti, bruciate con

agenti chimici foreste e coltivazioni. I deportati sono stati dispersi a piccoli gruppi in

villaggi arabi o raccolti in gran numero in ‘villaggi strategici’, in pratica campi di

concentramento appositamente costruiti e sorvegliati da forze speciali.’

V

Mentre l’operazione era ancora in corso il 22 settembre 1980 Saddam Hussein invase

improvvisamente l’Iran (dov’era appena avvenuta la rivoluzione komeinista)

scatenando una guerra sanguinosa che sarebbe durata ben otto anni e che sarebbe

terminata senza né vinti né vincitori solo nell’agosto 1988.

I curdi colsero l’inattesa occasione per ribellarsi ancora una volta ma subirono la

terribile ritorsione del tiranno che non esitò a ricorrere a politiche apertamente

genocide: dal 1986 al 1989 (con un picco nel 1988) su ordine di Saddam venne

scatenata l’operazione ‘Anfal’ durante la quale furono rasi al suolo 5mila villaggi

curdi e l’esercito irakeno fece ricorso a tutte le armi di sterminio di massa di cui

disponeva.

Secondo lo Human Rights Watch questo vero e proprio genocidio dei curdi irakeni

costò circa 100mila vittime.

Tragico episodio ed esempio della strategia irakena si verificò il 16 marzo 1988

quando la città di Halabja venne bombardata con gas al cianuro che fecero strage

degli abitanti (5mila morirono subito ma ad essi vanno aggiunti tutti quelli che

sarebbero periti in seguito all’intossicazione).

Il 1 marzo 2010 la Suprema Corte dell’Iraq avrebbe definito ‘genocidio’ il

raccapricciante episodio, in realtà culmine degli anni del terrore sterminatore che

evidentemente era stato ritenuto il solo mezzo per risolvere il problema curdo:

finalmente l’opinione pubblica internazionale aveva però preso atto e coscienza del

dramma di questo popolo diviso e dimenticato, calpestato e violentato, così che

(come si vedrà) nel 1991, dopo la sconfitta di Saddam nella nuova guerra che avrebbe

presto scatenato, sarebbero state adottate misure per sottrarlo alla sua follia omicida.

VI

In Turchia, dove viveva la maggior percentuale della popolazione curda, dopo

Losanna le rivolte scoppiarono subito intense: qui i capi curdi insistettero

particolarmente sul sentimento religioso offeso e scandalizzato dal deciso laicismo

del governo di Ankara che aveva definitivamente deposto il sultano e abolito il

califfato (la guida di tutti i musulmani sunniti) spingendo vigorosamente la Turchia

sulla via dell’occidentalizzazione.

Già nel febbraio 1925 i curdi si sollevarono così in tutti i vilayet orientali ma

resistettero solo per alcuni mesi: nel maggio la rivolta era ormai domata e i suoi capi

arrestati e condannati a morte.

20

Una seconda rivolta scoppiata nel 1927 obbligò il governo turco a nuove spedizioni

militari e rese necessario aprire trattative con l’Iran per una chiara definizione dei

confini che si conclusero col trattato turco-iraniano del 23 gennaio 1932: il motivo e

la convenienza dei due stati all’accordo era evidentemente la volontà di tener ben

separati i rispettivi curdi fra loro.

Una terza rivolta (1936-38) finì infine con la disfatta curda come le due precedenti.

Tutto cospirava a rendere difficile se non impossibile l’intesa fra turchi e curdi:

l’accentuato nazionalismo turco non poteva tollerare il particolarismo curdo e

intendeva soffocarlo mentre la sua spiccata politica di occidentalizzazione non poteva

che urtarsi frontalmente col sistema di privilegi e di tradizioni feudali che il tollerante

impero ottomano aveva lasciato sussistere ed al quale i curdi erano legati e abituati e

che volevano mantenere.

Anche se alcune tribù curde avevano collaborato col governo turco nello schiacciare i

rivoltosi e se altre si erano mantenute neutrali, il programma di sviluppo occidentale

dei turchi si scontrava insomma col retaggio medievale (o quasi) dei curdi, il laicismo

turco colla religiosità curda, l’accentramento turco col separatismo curdo, in

definitiva l’identità stessa della nuova Turchia con quella curda.

Per risolvere il problema alla radice una legge del 1932 decise la deportazione e la

dispersione dei curdi lontano dal loro territorio: nel tempo si moltiplicarono poi gli

ordinamenti atti a (diciamo così) facilitare l’assimilazione dei curdi rimasti nelle

originarie province orientali anche mediante la turchizzazione dei nomi di persone,

paesi, città, fiumi, montagne, ecc. curdi.

VII

Ma i curdi non desistettero mai e ancor oggi combattono per il riconoscimento del

loro diritto di autodeterminazione: la lotta anzi si intensificò da quando il 27

novembre 1978 Abdullah (Apo) Ocalan fondò il Partito del Lavoratori del

Kurdistan (PKK) che, opponendosi ai gruppi curdi favorevoli a trovare forme di

dialogo con il governo di Ankara, al contrario intese agire in senso rivoluzionario e

lottare con le armi in pugno per l’indipendenza.

Il 24 dicembre 1978 lo stato turco rispose con la proclamazione della legge marziale

in tutto il Kurdistan turco mentre in seguito al colpo di stato militare del 12 settembre

1980 venne avviata una vera e propria campagna di terrore e la conseguente

costituzione del 1982 adottò poi tutta una serie di misure (come il divieto di scrivere

e di parlare in curdo) volte a cancellare l’identità curda stessa.

Rifacendosi alla pratica ottomana di considerare i sudditi a seconda solo della loro

religione e al trattato di Losanna che non aveva riconosciuto l’etnia curda, la

costituzione del 1982 continuò a negarla arrivando ad affermare che l’approccio

politico fondato sulla razza era stato una vergogna del secolo: sostenere la diversità

dell’identità curda venne considerato un reato volto a minare l’integrità dello stato.

Dal punto di vista militare la tattica del governo turco nei confronti dei guerriglieri

curdi fu poi la solita: fare il vuoto intorno a loro evacuando villaggi, diffondendo il

terrore e perseguitando insomma i civili.

21

Il governo di Ankara si impegnò con la forza e l’oppressione in un complesso e

spietato programma di assimilazione dell’elemento curdo al nuovo regime che

Sivazliyan descrive sinteticamente ma efficacemente: ‘ogni resistenza armata contro

le brutalità del regime venne repressa con stragi di civili. L’affermare di essere curdo,

il pronunciare la parola Kurdistan, farsi sentire a parlare curdo costituisce tuttora

[2008]e per chiunque – non solo per i Curdi – reato di separatismo. Dal 1925 al 1965

il Kurdistan è stato zona militare proibita agli stranieri. In seguito, dopo le repressioni

feroci dei movimenti politici, sindacali, culturali degli anni Settanta e la costituzione

di speciali reparti anti-curdi addestrati al più spietato razzismo, dal golpe militare del

1980 il Kurdistan è rimasto continuamente sotto assedio militare. Nelle zone della

terra curda sono stanziati due terzi dell’agguerritissimo esercito turco; si compiono

rastrellamenti e arresti di massa. Nel 1981 è iniziata l’evacuazione dei villaggi più

remoti, ai confini con Iran, Iraq e Siria per spezzare i contatti tra i Curdi attraverso le

frontiere. La deportazione e la dispersione degli abitanti e in particolare la sistematica

evacuazione delle aree di frontiera sono un dato comune del genocidio in atto da

ottant’anni nei confronti della popolazione curda.’

Michael M. Gunter nel 2010 potè così concludere che ‘più della metà della

popolazione di etnia curda della Turchia non vive … nella sua terra natale nel sud-est

dell’Anatolia ma è sparpagliata per tutto il paese’ mentre ‘un considerevole numero

di curdi turchi è stato quasi completamente assimilato nella più vasta identità civica

turca.’

Per giustificare in qualche modo questa repressione il governo turco fece ricorso a

tutti i mezzi, come spiega ancora Gunter: ‘la cosiddetta Teoria del Sole insegnava che

tutte le lingue derivano da una originaria lingua turca primigenia in Asia centrale.

Isolati nelle roccaforti montane dell’Anatolia, i curdi avevano semplicemente

dimenticato la loro madrelingua. Il molto abusato e criticato appellativo di ‘Turchi

della montagna’ quando ci si riferiva ai curdi turchi serviva da termine codificato per

queste azioni. Qualsiasi cosa che ricordava una identità curda separata doveva essere

abolita: lingua, abbigliamento, nomi, e così via.’

I racconti degli esuli (presenti soprattutto i Germania ma anche in altri Paesi europei

fra cui l’Italia) e dei sopravvissuti parlano di un’orribile sequenza di brutalità, di

prevaricazioni, di soprusi e soprattutto di violenze (anche gratuite) gravissime, volte a

terrorizzare e a spersonalizzare la popolazione quando, naturalmente, a non ucciderla.

I dirigenti del PKK dovettero fuggire all’estero ma al loro secondo congresso (agosto

1982) decisero di tornare e di riprendere la lotta armata: vennero così organizzate le

Unità di Liberazione del Kurdistan (HRK) e il 21 marzo 1985 fu fondato il Fronte di

Liberazione Nazionale del Kurdistan (ERNK).

La mobilitazione dei curdi della Turchia si sviluppò anche attraverso l’attività in

Parlamento e nel Paese di partiti legali (come il Partito della Democrazia del Popolo),

ma fu il PKK a tenere banco e lo scontro armato fu aperto e senza esclusione di colpi:

nel 1984 il PKK lanciò l’insurrezione cui il governo turco rispose dichiarando il PKK

un’associazione terroristica (alla fine del secolo si parlò di circa 40mila morti), con

3mila villaggi distrutti o devastati e 3 milioni di persone deportate e ricollocate in

zone giudicate ‘sicure’.

22

Uno scontro così aspro coinvolse naturalmente anche i curdi negli altri Paesi e i loro

governi: i curdi del PKK poterono così trovare appoggi e riparo soprattutto in Siria

(per la sua ostilità nei confronti della Turchia) ma le pressioni turche e la minaccia di

una guerra alla fine costrinsero il governo di Damasco a cessare ogni sostegno al

PKK e il 9 ottobre 1998 anche Ocalan dovette lasciare il Paese.

Rifiutato da Mosca, allontanato dall’Italia, transitato in Grecia, arrivato in Kenya

(invece che nel promesso Sudafrica di Mandela) il 16 febbraio 1999 Ocalan fu infine

rapito dai turchi e imprigionato nel carcere sull’isolotto di Imrali al largo di Istanbul.

Nascita del Kurdistan irakeno

In Iraq il confronto e la guerra fra i curdi e il regime di Saddam Hussein si

modificarono profondamente in seguito a quella che passò alla storia come la prima

guerra del Golfo (vedi il mio ‘Guerre USA’ – parte quarta).

Il 2 agosto 1990 l’Iraq di Saddam Hussein invase improvvisamente il piccolo ed

indifeso Kuwait (ricchissimo di petrolio), primo passo per la conquista e per

l’occupazione dell’Arabia Saudita (gli irakeni arrivarono ad un kilometro dal confine)

e degli Emirati del Golfo: era evidente che con questa mossa Saddam Hussein

intendeva unificare l’intera area così ricca di petrolio, lanciare una campagna per la

riscossa del mondo arabo e muovere in modo finalmente risolutivo contro Israele.

Mentre l’URSS boccheggiava negli ultimi spasmi della sua esistenza e non poteva

intervenire, fu così la reazione americana ad essere quella decisiva: l’Iraq (la cui

economia dipendeva quasi esclusivamente dalle esportazioni di petrolio) venne

immediatamente sigillato da un blocco aereo, navale e commerciale mentre prese

subito il via l’operazione ‘Desert Shield’.

Forze americane accorsero rapidissime in difesa ed a protezione dell’Arabia Saudita

(con 500 testate atomiche contro l’eventuale uso di armi chimiche da parte degli

irakeni!) dando prova di un’organizzazione logistica che stupì il mondo: il presidente

Bush (1989-93) mise poi in piedi la più vasta coalizione dai tempi della seconda

guerra mondiale e ben 34 stati (Arabia Saudita, Inghilterra ed Egitto principali alleati)

si unirono agli USA contro l’Iraq.

Dopo che l’Iraq non si era piegato all’ultimatum del Consiglio di Sicurezza dell’ONU

(che aveva autorizzato anche l’uso della forza contro l’aggressore) perchè

abbandonasse il Kuwait entro il 15 gennaio 1991, il 17 iniziarono i bombardamenti

(1500 al giorno! Il più violento bombardamento della storia!) dell’operazione ‘Desert

Storm’: nonostante le paurose devastazioni e il fatto che nelle capitali arabe in pochi

ora manifestassero in suo favore, Saddam Hussein tentò però di non arrendersi e di

non ritirarsi dal Kuwait ma dovette infine prendere atto dell’impossibilità di resistere

e della necessità di negoziare la resa.

Saddam Hussein non fu però rovesciato ed anzi, rimasto al suo posto più forte che

mai, subito potè soffocare nel sangue la ribellione contro il suo regime scoppiata nel

sud e soprattutto la sollevazione dei curdi nel nord: i ribelli avevano confidato e

23

creduto alle promesse di liberazione degli alleati ma questi quando non ebbero più

bisogno di loro li abbandonarono al loro triste destino.

Contro i rivoltosi Saddam Hussein fu addirittura autorizzato ad usare gli elicotteri dai

quali sganciò bombe ed armi chimiche sulle folle.

In realtà gli Stati Uniti non poterono andare oltre la liberazione del Kuwait ed il

divieto all’Iraq di costruire o comunque di dotarsi di armi di distruzione di massa

perché il crollo del regime di Saddam Hussein avrebbe provocato problemi troppo

gravi in un Paese in cui la maggioranza della popolazione era sciita e nel cui nord-est

era presente una forte componente curda.

Ecco perché dopo la liberazione del Kuwait la macchina bellica irakena non venne

distrutta e Saddam Hussein venne lasciato al suo posto, libero ed indisturbato di

schiacciare senza pietà chi si era levato contro di lui: tutto quello che fu fatto per

quelle povere genti fu l’imposizione all’Iraq di due ‘no fly zones’ a sud del 33°

parallelo (aree abitate principalmente da sciiti) e a nord del 36° (territori abitati dai

curdi), garantite dalle aviazioni di USA e di Inghilterra ospitate nelle nuove basi

americane costruite nei paesi confinanti.

Fu comunque proprio questa limitata e tardiva misura a segnare l’inizio di una

nuova stagione per i curdi irakeni: la risoluzione 688 dell’ONU (5 aprile 1991)

condannò infatti ‘la repressione della popolazione civile irakena … nelle aree

popolate da curdi’ e chiese ‘che l’Iraq … cessasse immediatamente questa

repressione’.

Fu un’iniziativa importante perché, a differenza del silenzio di fronte ai massacri del

1988, questa volta la comunità internazionale per la prima volta prendeva atto della

questione curda e vi faceva finalmente esplicito riferimento.

Da questo momento per i curdi gli eventi cominciarono a marciare per il verso giusto:

nel settembre 1998 gli USA riuscirono a far cessare l’insensata guerra civile (!!!) fra

PDK e UPK (le rivalità interne sono sempre state una delle maledizioni dei curdi) e ai

curdi venne destinato il 13% dei proventi petroliferi del Paese (seppur limitatamente,

dal 1995 l’Iraq aveva potuto ricominciare a vendere il proprio greggio).

Sotto l’ombrello protettivo dell’aviazione anglo-americana nel Kurdistan irakeno

pace, una certa prosperità e democrazia sbocciarono come fiori nel deserto dopo la

pioggia e la regione divenne sempre più autonoma e praticamente una nazione, tanto

che nell’ottobre 2002 il suo Parlamento dichiarò che quando Saddam Hussein fosse

caduto il Kurdistan irakeno sarebbe diventato uno stato federato dell’Iraq.

E Saddam Hussein sarebbe caduto molto presto.

I

Sull’onda della profondissima emozione degli attentati dell’11 settembre 2001 e dopo

aver invaso l’Afghanistan, il presidente americano George W. Bush (2001-09) pensò

infatti che fosse arrivato il momento di chiudere definitivamente i conti anche con

Saddam Hussein (vedi il mio ‘Guerre USA’ – parte quarta).

Il 20 marzo 2003 con la missione ‘Iraqi Freedom’ una coalizione internazionale

guidata dagli Stati Uniti aggredì e invase l’Iraq e le sue forze, coadiuvate dalle milizie

24

curde, in pochissimo tempo riuscirono ad abbattere il regime di Saddam Hussein: già

il 9 aprile i 260mila soldati inviati da Washington entrarono a Bagdad costringendo

alla fuga il rais ed i suoi uomini e il giorno dopo i curdi entrarono a Kirkuk, capitale

dell’omonima regione, largamente curda e ricca di giacimenti petroliferi.

Il 1 maggio 2003 il presidente Bush potè così dichiarare che la guerra era stata vinta e

che la missione era stata compiuta, ma l’ottimismo ed il trionfalismo dei primi giorni

furono presto smentiti dal disfacimento del Paese in balia di ogni forma di violenza e

dei continui attacchi alle truppe alleate: com’era stato fin troppo facilmente previsto,

l’Iraq, che era una congerie di fazioni (religiose e non) e di etnie, privo del pugno di

ferro di Saddam Hussein si stava disgregando nel caos.

Insomma: conseguenza immediata dell’invasione, della demolizione dell’apparato

statale e dello scioglimento dell’esercito irakeno fu lo scatenamento di una micidiale

guerra civile in quasi tutto il Paese.

Saddam Hussein aveva imposto all’Iraq l’ideologia laica, nazionalista e con tendenze

socialiste del partito Baath, ma in realtà la società irakena era ancora percorsa da

divisioni etniche, religiose e soprattutto tribali: il regime aveva sfruttato queste

divisioni ed aveva favorito grandemente la minoranza sunnita (circa il 25% della

popolazione) e specialmente i clan originari della regione di Tikrit, città natale di

Saddam Hussein stesso, a tutto svantaggio degli sciiti (oltre il 50%) e dei curdi (circa

il 20%), ma adesso che le divisioni potevano emergere e che iniziava la lotta per le

risorse (il petrolio si trovava soprattutto nel nord curdo e nel sud sciita) era l’Iraq

stesso che si stava sfasciando.

Sotto l’egida americana il 30 gennaio 2005 venne comunque eletta un’Assemblea

Costituente: vinse ovviamente l’Alleanza Nazionale Irachena (un’alleanza di 22

partiti confessionali sciiti) col 48% dei voti, l’Alleanza Democratica Patriottica del

Kurdistan (che aveva finalmente raccolto tutti i partiti curdi in un’unica lista) arrivò

seconda con il 26% dei voti mentre la Lista Irakena (sunnita) giunse solo terza col

14% dei voti.

La nuova costituzione, approvata con la schiacciante maggioranza del 79% dei

votanti nel referendum popolare del 15 ottobre 2005 (in pratica solo gli spodestati

sunniti votarono contro), pur insistendo sul ruolo dell’Islam (non si potevano fare

leggi contrarie ad esso), concedeva però ampie autonomie alle singole province alle

quali era permesso aggregarsi per costituire confederazioni regionali, veri e propri

microregni dotati di ampi poteri.

Fu in questa situazione e ai sensi della nuova costituzione che i curdi irakeni si videro

riconoscere numerosi diritti e soprattutto un’ampia autonomia gestita dal vero e

proprio governo del Kurdistan irakeno (formato dalle province di Dohuk, Arbil e

Sulaimaniya) con capitale Arbil.

Era una speranza storica che cominciava a prendere forma: almeno in Iraq tanti

soprusi, tanti sacrifici, tante sofferenze, tante ingiustizie patite per tanto tempo

sembravano essere finite.

Subito si stabilì l’alleanza fra le vittime di Saddam Hussein, sciiti e curdi, che diede

luogo ad un governo di coalizione nazionale in cui i curdi ottennero un grande rilievo

(Talabani divenne presidente dell’Iraq) conseguendo vittorie impensabili fino a

25

pochissimo tempo prima, come il veto curdo ad ogni futuro cambiamento

costituzionale, la limitazione del ruolo dell’Islam, i diritti delle donne e il divieto

dello stazionamento di truppe arabe nel Kurdistan e a Kirkuk.

Il 15 dicembre 2005 si tennero poi le elezioni per l’Assemblea Nazionale Irachena

che non alterarono i rapporti di forza: le trattative per il nuovo governo furono però

laboriose e solo nel maggio 2006 lo sciita Nouri al-Maliki fu nominato capo di

governo e Talabani capo di stato.

Ancora una volta i perdenti furono i minoritari sunniti, concentrati nei quattro

governatorati della fascia centrale meno fertile e molto meno ricca di petrolio del

Paese, mentre gli sciiti erano presenti nei nove governatorati del sud e i curdi nei tre

(più quello di Kirkuk) del nord.

Questo squilibrio presto avrebbe prodotto effetti nefasti, ma intanto si cercò di porvi

rimedio con una distribuzione condivisa dei proventi delle risorse naturali come

riconosciuto dall’art. 25 della Legge Amministrativa Transnazionale secondo cui ‘le

risorse naturali dell’Iraq … appartengono a tutto il popolo, di tutte le regioni e di tutti

i governatorati dell’Iraq’ e dall’art.111 della costituzione secondo cui i proventi del

petrolio e del gas andavano assegnati ‘in proporzione alla distribuzione della

popolazione in tutte le parti del paese’.

II

Nel nuovo Iraq federale i curdi avevano ottenuto tutto quel che avevano voluto, visto

che la piena indipendenza non era possibile (ci sarebbe voluto il consenso di tutti i

Paesi della regione oltre a quello degli USA) e forse nemmeno opportuna perché il

regime federale impediva o comunque rendeva più difficili le devastanti lotte

fratricide interne mentre una sempre possibile invasione del Kurdistan irakeno (che i

75mila peshmerga non avrebbero potuto fermare) sarebbe stata l’invasione dell’intero

Iraq.

Soprattutto però, il sistema federale (e l’esclusione dei sunniti dal potere) permetteva

ai curdi di giocare contemporaneamente su due tavoli: da una parte erano infatti

padroni del Kurdistan irakeno (dove Massud Barzani, figlio di Mustafa e leader del

PDK, nel luglio del 2009 venne rieletto capo del governo col 66% dei voti) e

dall’altra esercitavano un ruolo di primo piano nell’Iraq stesso dove occupavano

numerose cariche politiche di primo e primissimo piano che mantennero anche nel

secondo governo al-Maliki seguito alle elezioni del marzo 2010.

Il Kurdistan irakeno presto fiorì anche economicamente: la pace interna e le cospicue

risorse attrassero numerosi capitali stranieri (per i quali venne adottata una

legislazione di favore) e in poco tempo la regione si arricchì e si sviluppò a ritmi

inimmaginabili fino a pochissimo tempo prima, tanto da diventare una sorta di

‘California mesopotamica’ che, di fatto vietata agli arabi, estraeva solo ad Arbil

250mila barili di petrolio al giorno i cui contratti ormai non passavano più per

Bagdad.

In un clima e in una congiuntura così favorevole anche lo spinoso problema di

Kirkuk trovò la sua soluzione.

26

La politica di arabizzazione della regione operata in passato da Saddam Hussein

aveva prodotto una popolazione mista di curdi, arabi e turkmeni: dopo la sua caduta

si procedette così al reintegro dei curdi deportati e al ritorno degli arabi nei loro

luoghi di origine.

Kirkuk divenne insomma curda di fatto anche se non ancora ufficialmente, senza

pubblicità e senza ostentazione, esattamente come l’indipendenza del Kurdistan

irakeno che non veniva proclamata ma che non per questo era meno effettiva e

riempiva di orgoglio i curdi che si sentivano invincibili dietro lo scudo dei loro

peshmerga.

Il Kurdistan irakeno riuscì a mantenersi in equilibrio in numerosi settori (governo

regionale – governo centrale, con la Turchia, con gli USA, col soverchiante seppur

diviso mondo arabo, fra i due maggiori partiti curdi, uniti in un’unica lista ma pur

sempre attivi e rivali) mentre naturalmente anche qui sorsero problemi sociali e

generazionali e fecero la loro comparsa perfino piccoli partiti islamisti.

III

Del tutto sorprendente fu infine l’atteggiamento della Turchia che apparentemente

avrebbe avuto tutto da perdere dal contagio secessionista di un Kurdistan irakeno ai

suoi confini mentre invece non solo accettò di buon grado la formazione di uno stato

curdo-irakeno di fatto indipendente, ma vi permise e vi favorì massicci investimenti

turchi (che col loro 56% sul totale superavano evidentemente quelli di tutti gli altri

Paesi messi insieme) mentre il petrolio curdo era commercializzato dalla stessa

Turchia attraverso un apposito oleodotto.

L’atteggiamento amichevole della Turchia fu evidente e manifesto in svariate

occasioni, come ad esempio la presenza del premier turco Erdogan all’inaugurazione

del nuovo aeroporto di Arbil a fianco di Barzani: la Turchia guardava favorevolmente

al Kurdistan irakeno anche perché i suoi leaders erano ben attenti a non fomentare le