Epicuro: gestire il desiderio e le paure

una filosofia etica della cura del disagio

e guida per la felicità come assenza di turbamento e di dolore

(età ellenistica)

[premessa di legame interno al percorso strutturato in termini di filosofia minima:

Cos’hanno in comune Freud e Epicuro? la cura. La centralità della cura come motivazione del

conoscere, del sapere e dell’agire. Cura di sé (dell’anima) definibile (teoreticamente e praticamente)

solo nella relazione con l’Altro. Cura definita nel proprio versante operativo a partire dal bisogno,

dal desiderio, dalla mancanza che il desiderio segnala e dalla modalità con cui il piacere può

diventare un processo di gestione del desiderio in termini di cura, cioè di relazione.]

[nota preliminare uno: alla sezione etica: una premessa generale al termine etica]

1. etica e/o morale, il ventaglio ampio delle posizioni: termini diversi per etimologia della rispettiva

lingua (greca: ethos, latina, mos), sono in alcuni contesti (i più diffusi, così come anche nel parlato

comune) considerati identici nel significato primo fondamentale, in altri contesti teorici e storici

vengono rigorosamente distinti e la diversità tra di loro viene esplicitamente proclamata e

giustificata e portata fino all’opposizione (dialettica).

1.1. come sinonimi (diversa etimologia ma identico significato), è lo studio e presentazione di due

componenti: il mondo dei comportamenti come oggetto e la constatazione della loro normalità, base

per la norma e, di conseguenza, il mondo delle regole e dei valori come principi; dal diverso

incontro tra comportamenti e norme dipende l’ambivalenza dell’etica riferita al prevalere

dell’impianto e del fine descrittivo o prescrittivo.

1.2. come distinti: per antitesi o per inclusione

1.2.1. in antitesi: l’etica studia il mondo dei costumi (delle azioni, delle abitudini, degli stili di vita)

avvertiti come storicamente variabili (per tempo e spazio), con riferimento prevalente alla società;

la morale studia le condizioni universali (formali e valoriali) dell’agire umano e ne indica la sede

primaria nelle facoltà dell’uomo, quindi con riferimento prevalente alla persona.

1.2.2. in inclusione ma con reciprocità: l’etica, come studio di costumi e culture, comprende anche

la morale in quanto prodotto culturale e storico di un’epoca; la morale, come analisi della natura

umana dal punto di vista dell’agire, comprende l’etica, il mondo concreto dei costumi, ne indica le

condizioni di moralità basandosi su principi universali necessari.]

[nota preliminare due: riguarda i termini che individuano e definiscono unitariamente un’epoca;

come accade al termine “età ellenistica”.]

Avvertenza cautelare preliminare sui termini storiografici dalla ampia cronologia. Un arco di tempo

molto lungo indicato con un unico denominatore: ellenismo; in realtà con indicatori interni più

articolati: epoca alessandrina 323-146 a.C. (fino alla conquista romana della Grecia), epoca

ellenistico-romana 146 a.C. – 529 d.C. Un arco di tempo che si apre con l’espansione della

monarchia macedone di Alessandro (seconda metà del IV secolo a.C.; la data della sua morte è

l’inizio simbolico dell’età ellenistica, il 323) e si prolunga, nel mondo latino, sino alla fine

dell’impero romano e oltre, cioè fino al formale inizio dell’età medievale, il 476 d.C. per la storia

politica (l’imperatore Romolo Augustolo viene deposto dalla carica, ed è l’ultimo imperatore, da

Odoacre, capo germanico proclamato re), e per la storia della filosofia il 529 d.C., anno in cui

Giustiniano, imperatore d’Oriente (dell’Impero romano d’Oriente) chiude con decreto l’Accademia

fondata da Platone ad Atene nel 387 a.C. Un unico denominatore, “ellenismo”, adottato per

1

richiamare circa otto secoli, più che definire, segnala la lontananza prospettica di chi osserva e

definisce; lo sguardo coglie delle uniformità e delle tendenze di lungo corso ma ad esse sacrifica

realtà singolari uniche e processi plurimi in atto, destinati a rivelarsi strumenti irrinunciabili di

osservazione e di scoperta. Bisognerà adottare uno sguardo a doppia distanza capace di vedere

prima la situazione culturale complessiva di lungo periodo, e poi le proposte e le tesi di carattere

filosofico-scientifico dei diversi soggetti storici: scuole, autori, testi.

Il contesto

1. dimensione politica imperiale (autonoma, universale e “trascendente”) e cultura

1.1. monarchie uniche, monarchi divini e sudditi devoti. L’ampio arco di tempo che si apre con

l’espansione della monarchia macedone di Alessandro (seconda metà del IV secolo a.C.) e si

prolunga, nel mondo latino, sino alle soglie della crisi dell’impero romano (III secolo d.C.) vede

mutare il quadro politico che aveva fatto da sfondo al nascere e all’affermarsi della filosofia greca.

La fine dell’indipendenza delle pòleis è segnata dal prevalere di regni di vaste dimensioni, come

l’impero macedone, le monarchie ellenistiche, l’impero romano: il cittadino, divenuto suddito,

dispone di scarse libertà e l’intellettuale, privato di spazio politico, tende a circoscrivere l’ambito

delle proprie ricerche a quei saperi, come la logica, l’etica, la matematica o la medicina, che non

suscitano il sospetto dei sovrani; in cambio della rinuncia a ogni ruolo politico, sia come studioso

sia come cittadino, il filosofo e lo scienziato ottengono dai sovrani il riconoscimento di una certa

libertà di ricerca e la disponibilità di istituzioni attrezzate come biblioteche e laboratori in cui

studiare e operare per nuclei, scuole e circoli di iniziati.

1.2. scienze e filosofie nell’età degli imperi. Si moltiplicano, in quest’epoca, le scuole filosofiche i

cui programmi, pur diversi tra loro, sono orientati prevalentemente verso la liberazione dalle paure e

dai turbamenti; per favorire il conseguimento di tale fine, nel quale consiste la saggezza, ogni

scuola elabora specifici esercizi spirituali, forme di riflessione, terapie per la cura dell’anima: sotto

la guida dei maestri, all’interno di scuole, come il Giardino di Epicuro o la Stoa di Zenone, gli

allievi riflettono sui testi filosofici, ne discutono le proposte, si preparano ad affrontare gli eventi

della vita, imparando a vedere in essi (anche in quelli più difficili da sopportare come il lutto, la

malattia, gli insuccessi) accadimenti naturali dotati di una loro ragion d’essere; nella scuola che

Plotino apre a Roma, la rilettura dei testi antichi induce al distacco da ciò che è reale, molteplice,

per tendere misticamente verso il principio supremo, l’Uno. La filosofia diventa soprattutto un’arte

di vivere, una pratica di saggezza che non si esaurisce nella conoscenza, ma si traduce in un ideale

di vita filosofica che dovrà essere caratterizzato da serenità e moderazione, amicizia e solidarietà.

Dalle riflessioni filosofiche, in cui prevalgono le preoccupazioni etiche, vanno sempre più

distinguendosi le indagini scientifiche, alla ricerca di una loro autonomia di metodo e di contenuto:

nasce in età ellenistica la figura dello scienziato come figura autonoma dal filosofo e si affermano

forme di razionalità, come quella geometrica di Euclide e quella medica di Galeno, che

domineranno per secoli la cultura scientifica.

2. luoghi e forme del filosofare e dei testi

2.1. le istituzioni e il sostegno pubblico, la ricerca di spazi liberi.

La diffusione del trattato scientifico e il costituirsi di autonome discipline scientifiche fanno leva su

istituzioni culturali, come il Museo di Alessandria e le grandi biblioteche delle città ellenistiche, in

cui la comunità degli studiosi può operare. Importanti poli di attrazione per filologi, letterati, eruditi,

filosofi, scienziati, il Museo e le biblioteche di Alessandria, Pergamo, Antiochia nascono per

iniziativa dei sovrani ellenistici; con il prioritario fine di imporre a una società caratterizzata dalla

presenza di molte etnie e tradizioni, una nuova omogeneità fondata sulla superiorità della cultura

greca e della lingua della koiné, i re ellenistici avviano, spesso in rivalità fra loro, un imponente

processo di raccolta delle opere del mondo antico: creano biblioteche (con responsabili della

conservazione e della catalogazione delle opere, traduttori, copisti, disegnatori e, infine,

2

commentatori e interpreti, ispiratori e guide per circoli di dotti e di fedeli), dove immagazzinano

testi appartenenti alla tradizione culturale greca, orientale, ebraica che provengono dalle più diverse

regioni del bacino del Mediterraneo e del Vicino Oriente; finanziano l'istituzione di centri di ricerca

scientifica in cui lo studioso possa disporre di opere da consultare, laboratori in cui operare, edifici

in cui alloggiare a spese dei sovrani.

Spazi protetti, nei quali gli intellettuali trovano mezzi e finanziamenti messi a disposizione dal

sovrano, le grandi istituzioni culturali ellenistiche possono però apparire come carceri dorate nelle

quali il filosofo è limitato nella sua libertà e autonomia; all’ironico sguardo del filosofo scettico

Timone, il Museo alessandrino, massima istituzione culturale egiziana, si presenta come una

«gabbia di Muse» dove «vengono allevati degli scribacchini libreschi che si beccano eternamente».

Una consapevolezza che si riflette nella pluralità dei luoghi in cui la filosofia decide di operare: le

pubbliche Accademie (per lo più per specialisti) e accanto, o per differenza, i circoli culturali aperti

di iniziazione come il giardino (orto di Epicuro), il portico (degli “stoici”), e accanto, per ulteriore

differenza ed esplicito contrasto e contrapposizione, la pubblica piazza, i luoghi alla periferia della

città (ai confini, al margine come i cimiteri per Antistene). In quest’ultimo caso, l’opposizione

critica è pressoché totale: non le scuole ufficiali di ricerca e studio come l’Accademia di Platone o il

Liceo di Aristotele, nemmeno i luoghi culturali di ricerca gestiti e finanziati dal potere politico

come la Biblioteca di Alessandria d’Egitto e nemmeno i circoli pur aperti ma sempre per iniziati

come la scuola epicurea e stoica; la natura e il diretto rapporto con essa in tutti i suoi aspetti è il

luogo in cui vivere per una autentica cultura, per una libera scienza, per un’etica che si oppone ad

ogni forma di asservimento.

2.2. felicità e specialismi. Nelle scuole filosofiche, il dato culturale dominante è quello di una

stretta congiunzione tra filosofia e scienza a partire da una nuova urgenza, quella etica; tratto che

emerge da tutta la produzione filosofica del periodo ellenistico pur nella estrema varietà delle

posizioni e delle contrapposizioni. Non la conoscenza per se stessa e dunque i saperi e gli

specialismi, ma la ricerca di tranquillità, serenità, felicità genera la domanda di senso e

conseguentemente lo studio del mondo condotto su basi scientifiche empiriche e razionali. In questa

congiuntura si delinea un legame strettissimo tra etica e fisica; tra la ricerca delle condizioni di

serenità e lo studio del mondo nei suoi aspetti generali e in quelli specifici dei molti fenomeni che lo

riguardano. La filosofia propone una visione d’insieme, armonica, del mondo, componendo i vari

specialisti, contenendone la settorialità e riportando la scienza all’interno di una finalità etica.

Nella produzione rimasta ricorrono forme del testo molto distanti dalla tradizionale impostazione di

un programma di studio o di un trattato (come accade nelle opere aristoteliche), come lettere e

raccolte di sentenze; ma immediato e programmatico è in esse il passaggio dal fine etico

all’impegno scientifico per la definizione di una cosmologia complessiva e per l’analisi di settori

particolari. Al di là dell’apparente frammentarietà dell’epistolario o dell’aforisma, le principali

filosofie ellenistiche sono sostenute da un solido sistema filosofico la cui struttura logica geometrica

è comunque solitamente delineata in forme che richiamano l’architettura del trattato: in esso il

filosofo e lo scienziato sistemano ordinatamente le conoscenze dell’intera realtà, riproducono

l’ordine razionale che governa l’universo, ora richiamandosi al moto degli atomi, come fanno gli

epicurei, ora al disegno di un Lógos provvidenziale, come gli stoici, ora a una gerarchia di gradi

della realtà emanati dall’Uno, come i neoplatonici; nell’ordine sistematico del trattato vengono

ricomposte (anche in forma eclettica) tutte le conoscenze sul mondo fisico e umano a disposizione.

Alla radice di queste procedure ordinate secondo logica vi è un’opera che fin dal III secolo

accompagna e definisce, in modo particolare, la cultura ellenistica; infatti, nell’ambito delle ricerche

scientifiche, a partire dal III secolo, è il rigoroso ordine argomentativo degli Elementi di Euclide che

diviene il modello di esposizione scientifica ritenuto capace di archiviare tutte le conoscenze; a esso

si ispireranno Archimede per le sue opere di meccanica, Aristarco per quelle di astronomia, Galeno

per quelle di biologia e medicina.

3

2.2.1. Trattati e formalizzazione scientifica: una nuova pratica di generazione delle opere filosofiche

e l’emergere di nuove forma del testo scientifico, il trattato; forma nuova per modalità di

formazione e per esigenze di trasmissione del sapere. «Per spiegare il diverso clima culturale

occorre tener conto anche di un diverso tipo di organizzazione e di trasmissione del sapere. La

cultura filosofica e scientifica dei secoli V e IV a.C. era una cultura affidata in gran parte alla parola

e alla discussione, benché il libro fosse già una realtà. Ma il libro — si pensi ai dialoghi di Platone e

a quelli perduti di Aristotele — era più il deposito di un’elaborazione orale che una costruzione

autonoma. L’ambito di formazione delle dottrine filosofiche e scientifiche erano le scuole,

l’Accademia e poi il Liceo, ove gli scambi orali erano intensi. Ma già nelle scuole prende forma un

tipo di scritto, la bozza di lezioni, gli appunti (tali sono le opere conservate di Aristotele) che si

muovono nella direzione del trattato. Nell’epoca ellenistica, filosofia e scienze si scindono anche a

livello istituzionale: ad Atene restano le vecchie scuole filosofiche e se ne fondano di nuove, ma gli

scienziati sono altrove, ad Alessandria o a Siracusa. Ad Atene continua la tradizione della

discussione filosofica, ma ad Alessandria il libro nella nuova veste del trattato diventa la vera forma

dell’elaborazione scientifica come forma appropriata all’autonomia di ogni edificio scientifico

assiomatico.» (Cambiano Giuseppe 1981 Filosofia e scienza nel mondo antico, Loscher, Torino,

26-27) È il caso dell’opera di Euclide. Ricomposizione ordinata e rigorosa delle conoscenze dei

matematici greci, gli Elementi, con la loro articolata scansione in definizioni, postulati, assiomi,

dimostrazioni, offrono un modello nuovo e organico di sistemazione del discorso scientifico: ogni

conoscenza e ogni questione trova la sua collocazione in un ordine espositivo serrato e impersonale

che non ammette lacune e ripetizioni, genericità o ambiguità espressive; ogni termine viene definito

e ogni proposizione è connessa alle altre secondo un rigoroso procedimento dimostrativo. Il trattato

euclideo si presenta così come forma costitutiva della scientificità: solo se si rivelano riconducibili

alla sua rigorosa struttura, i saperi (la biologia, l’astronomia, la fisica, la medicina ecc.) possono

qualificarsi come scientifici.

2.2.2. Lettere, massime, sentenze, esortazioni. È il caso di Epicuro e delle opere dello stoicismo (o

almeno di ciò che resta delle loro opere). Convinto assertore del carattere liberatorio

dell’insegnamento filosofico, Epicuro ripetutamente raccoglie in massime da imparare a memoria e

ricordare, in lettere da rileggere e meditare, i punti essenziali del programma di liberazione dai

turbamenti indicati nel quadrifarmaco (riassunto in un papiro scoperto ad Ercolano: «La divinità

non è cosa da far paura. La morte non è cosa da guardare con sospetto. Il bene è cosa facile da

conseguire. Il terribile è cosa facile da sopportare.» Terapia, il cui scopo è la guarigione degli

allievi-amici ancora lacerati dai timori della morte, degli dei, del dolore, la filosofia è per Epicuro il

solo farmaco in grado di fornire all’uomo i mezzi per conquistare la salute dell’animo: tali mezzi

consistono in esercizi di meditazione e memorizzazione da condurre «giorno e notte», in sforzi

concreti per tradurre in pratica i principi appresi nella scuola, attraverso l’analitica messa in

discussione delle convinzioni popolari sul destino umano, sull’oltretomba, sui castighi divini, sul

dolore. Epicuro fa ampio ricorso alla forma epistolare per indirizzare ai propri allievi brevi

compendi della filosofia che egli espone nelle lezioni orali e nei più articolati trattati. Nelle lettere

egli condensa gli aspetti più significativi della sua riflessione, facendone l’oggetto di una facile

lettura, di una rapida memorizzazione e di un’ampia diffusione tra allievi e amici del Giardino. La

scelta della brevità, leggibilità e divulgabilità va posta in relazione con la triplice finalità

pedagogica, pratica e terapeutica della filosofia di Epicuro; tesa a formare eticamente i suoi studenti

(fine pedagogico), a orientarli verso un ideale di vita filosofica (fine pratico), a liberare i loro animi

da ogni infondata paura (fine terapeutico), la lettera indica precisi esercizi spirituali da compiere

«giorno e notte», precetti e massime da apprendere e applicare, farmaci con cui guarire gli animi.

È il caso di Seneca, principale esponente della tradizione stoica nella cultura latina. Le Epistulae

che egli indirizza all’amico Lucilio costituiscono il momento culminante della riflessione del

filosofo, oltre che la sua opera più celebre e originale. In esse Seneca applica il modello epicureo

della lettera come colloquium destinato non solo a discutere temi teorici generali, ma anche a

esortare al bene e a fornire una guida per la meditazione. L’epistula si presenta come il genere

4

letterario più adatto a una pratica quotidiana della filosofia: essa consente di prendere spunto dalla

realtà vissuta per delineare un magistero spirituale che accompagna il destinatario in un percorso di

perfezionamento progressivo.

2.2.2.1. il “pharmakon” e la sua ambivalenza. Nella tradizione linguistica greca il termine

pharmakon indica sia la causa del male che il suo rimedio; quasi a significare che il male può

diventare la strumento del suo rimedio; è veleno e cura (come accade proprio al farmaco), sciagura

e salvezza. Il prototipo tragico di questa ambiguità è Edipo: l’oracolo lo indica come causa della

pestilenza che ammorba Tebe e ad un tempo il rimedio, il modo per porvi fine allontanandosi da

Tebe. È contemporaneamente il male che contagia la città e che, rimosso, cioè rimuovendo se stesso

attraverso una tragedia della conoscenza e del riconoscimento, la porta a guarigione e salvezza;

Edipo incarna e assume su di sé l’intero male rimuovendolo dalla collettività. Come la vittima

sacrificale, nel rito, assume su di sé il male e il suo sacrificio determina la salvezza. Nel

“quadrifarmaco” proposto da Epicuro, ciò che incute paura è sventura e salvezza. Le paure e i

timori espressi nel loro confronti, specie se alimentati ad arte e assecondati, distruggono la

piacevolezza del vivere, se invece si trasformano in domande portano alla retta nozione nei

confronti di ciò che genera timore e guidano l’uomo lungo un cammino personale verso la

tranquillità e quindi felicità. Personale: a partire cioè dalle paure e dai bisogni individuali. Per

questo la filosofia sceglie la forma della “epistula” e non del trattato; questo è uguale per tutti,

quella si rivolge alla persona.

2.2.3. Performances filosofiche critiche, provocatorie, libertarie. È il caso dei cinici. «Sul piano

teorico e nella pratica quotidiana, i Cinici sviluppano una vera e propria contestazione globale non

più solo della Città, ma della Società e della Civiltà. La loro protesta è una critica generalizzata

dello stato civilizzato, critica che sorge nel IV secolo, con la crisi della Città, e che vede tra i suoi

terni principali il ritorno allo stato selvatico. Sul piano negativo, essa si realizza attraverso la

denigrazione della vita nella città ed il rifiuto dei beni materiali prodotti civiltà. In positivo,

abbiamo uno sforzo per recuperare la vita semplice dei primi uomini, che bevevano l’acqua delle

sorgenti e si nutrivano di ghiande raccattate sul suolo o raccogliendo i frutti delle piante. Per

apprendere di nuovo a mangiare erbe crude, poi, i Cinici si propongono due modelli: i popoli

selvaggi che hanno conservato inalterato questo tenore di vita, e gli animali che non sono stati mai

contaminati fuoco di Prometeo. In effetti, il Cinismo è percorso da una corrente antiprometeica,

volta contro l’invenzione del fuoco, portatore di tecniche e di civiltà. Per inselvatichirsi, non basta

mangiare cibi crudi, né praticare l’omofagia di quel Diogene che, pagando di persona, disputa ai

suoi cani un pezzo di polpo crudo; occorre anche disarticolare il sistema di valori su cui la società si

fonda. Il ritorno alla selvaticità passa attraverso la critica a Prometeo, non più sacrificatore

responsabile della separazione tra dei ed uomini, ma Titano civilizzatore dell’antropologia culturale,

mediatore colpevole di aver tratto l’umanità dallo stato selvaggio facendole il dono attossicato del

fuoco.» (M. Detienne, Dioniso e la pantera profumata, Laterza, Bari 1981, p.113)

Contro ingiustificate convenzioni, inutile complessità, istituzioni politiche sede storica di violenza,

menzogna, esclusione. «Antistene non lesinava il suo disprezzo per gli Ateniesi che si vantavano di

essere autoctoni, anzi diceva che non erano più nobili delle chiocciole e delle cavallette»

«(Antistene) Consigliava agli Ateniesi di decretare che gli asini sono cavalli e poiché quelli lo

ritenevano assurdo, disse: “Eppure da voi per diventare strateghi non occorre alcuna istruzione:

basta l’alzata di mani”.»

«(Diogene) Era bravo nel trattare gli altri con estrema alterigia. Definiva bile (kolé) la scuola

(skolé) di Euclide, la conversazione di Platone “perdita di tempo” (diatribén – katatribén) gli

agoni dionisiaci grandiose meraviglie per gli sciocchi, i demagoghi ministri della massa.»

(testimonianze tratte da: Diogene Laerzio, Vite di filosofi, Libro VI, Laterza, Bari 1976 pp. 203213)

A commento: «…ciò per cui un essere umano deve davvero provar pudore non può essere stabilito

in alcun modo mediante convenzioni sociali, tanto più che la società stessa sembra basata su

perversioni e irragionevolezze di ogni genere. Il cinico, dunque, prende allegramente congedo

5

dall’incarnita tutela del comune senso del pudore, con relativi comandamenti. Infatti, i costumi

morali — pudiche convenzioni incluse — potrebbero poi in realtà rivelarsi assurdi o perversi; e

allora: solo un controllo ispirato ai principi della natura e della ragione potrà fornire basi sicure.

L’animale politico rompe con la politica del pudendum. Mostra come gli esseri umani, di norma,

provino pudore per le cose sbagliate, per la loro physis, per il loro lato animale, che è innocuo,

mentre restano intatti comportamenti irragionevoli e orribili come l’avidità, l’ingiustizia, la crudeltà,

la vanità, la prevenzione e la cieca follia. Diogene rovescia questa prospettiva.» (Sloterdijk, Critica

della ragion cinica, Garzanti, Milano 1992 p.137)

Vivere al meno. Il mantello «Antistene era soprannominato il puro Cane o il Cinico schietto. Come

afferma Diocle, fu il primo a rendere due volte tanto il mantello e ad usare soltanto questo

indumento e a portare un bastone e una bisaccia. Anche Neante conferma che fu il primo a

raddoppiare il mantello. Invece Sosicrate nel terzo libri, delle Successioni dei filosofi afferma che

il primo fu Diodoro di Aspendo, che pure si lasciò crescere la barba e usava bisaccia e bastone.»

(Diogene Laerzio o.c.) «Secondo alcuni, (Diogene) fu il primo a raddoppiare il mantello per la

necessità anche di dormirci dentro, e portava una bisaccia in cui raccoglieva le cibarie; si serviva

indifferentemente di ogni luogo per ogni uso, per far colazione, per dormirci, per conversare» (ivi)

«Tutto quello che possiedono, i cinici se lo portano addosso. Per Diogene e i suoi vuol dire: un

mantello parapioggia, buono per ogni stagione, un bastone, uno zaino contenente i pochi averi (fra

cui forse uno stuzzicadenti), un pezzo di pomice per le pulizie personali, una borraccia di legno, i

piedi calzeranno semplici sandali.» (Peter Sloterdijk, Critica della ragion cinica, Garzanti, Milano

1992 p. 122) Il cibo: «Una volta (Diogene) vide un fanciullo che beveva nel cavo delle mani e gettò

via dalla bisaccia la ciotola, dicendo: “Un fanciullo mi ha dato lezione di semplicità”. Buttò via

anche il catino, perché pure vide un fanciullo che, rotto il piatto, pose le lenticchie nella parte cava

di un pezzo di pane.»

3. le parole comuni della filosofia etica nella forma di filosofia dell’uomo.

Si tratta di “scuole” (che tendono ad assumere la forma di circoli, comunità) che identificano nella

dimensione individuale il primo e diretto contesto di lavoro filosofico. Il saggio è artefice della

propria felicità e libertà e, quindi, «ciò che distingue la filosofia antica da quelle che seguiranno è la

proposizione di esercizi spirituali aventi lo scopo di produrre una trasformazione della natura del

soggetto che li pratica.» (Onfray Michel Cinismo, Principi per un’etica ludica, Rizzoli, Milano

1992 p.10). L’obiettivo è la felicità e la felicità è intesa come liberazione dal turbamento fonte di

schiavitù. Liberazione affidata, contemporaneamente, ad un passaggio: dall’esterno all’interno;

dall’osservazione scientifica della realtà, all’ascolto e indagine prioritaria dei modi con cui l’uomo

osserva, ricorda, conserva e, in generale, vive quella realtà in cui si trova immerso. L’osservazione

scientifica serve alla tranquillità interiore e alla sintonia con la natura, l’esplorazione di sé e delle

proprie capacità apre il soggetto ad una attenta e non pregiudiziale sensibilità nei confronti degli

stimoli e dei segni che la realtà invia all’uomo.

3.1. il primo impegno: la mappatura del disagio; ambiti e forme. Occorre esplorare ed

evidenziare l’universo delle schiavitù vincendo le resistenze che l’abitudine oppone al

riconoscimento e alla scoperta di ciò che effettivamente opprime. È proprio l’universo delle

schiavitù, la dinamica del suo estendersi e del suo automatico riprodursi a costituire il campo di

applicazione e presenza della filosofia ellenistica.

3.2. le indicazioni di uscita coinvolgono teoria e prassi in una sorta di terapia integrata

3.2.1. la retta conoscenza ci libera dalle paure. Risalta con evidenza qui la finalità e la funzione

etica della scienza; anch’essa è saggezza o non può prescinderne, perché trova la propria spinta

nell’obiettivo di realizzare la funzione terapeutica della filosofia attraverso la conoscenza

scientifica. La constatazione della diversità dei luoghi della cultura tra la filosofia ( con sede nelle

scuole e nei circoli) e la scienza, ha fatto sorgere tesi su di una separazione tra scienza e filosofia o

6

di una loro non comunicazione; la tesi che è in grado di registrare il processo culturale in atto è più

complessa. È proprio nel periodo ellenistico che prendono il via e trovano espressione le ricerche

scientifiche settoriali nelle forme di autonomia che ancora oggi caratterizzano la produzione

scientifica, così come trova espressione specifica la definizione delle coordinate formali del sapere

scientifico, come accade negli Elementi di Euclide; ma, contemporaneamente si riflette sul destino e

sulla finalità etica della produzione scientifica. Una articolata riflessione sulle procedure che

garantiscono un esito scientifico trova la sua esposizione proprio nelle opere degli epicurei e degli

stoici (come degli scettici, dei cinici e dei neoplatonici) la cui finalità prima è quella di garantire per

l’individuo le condizioni per la felicità.

3.3. le tecniche: laboratori di etica filosofica per educare al piacere e alla felicità: meditazione,

colloqui, scambi, confronti, corrispondenza, esercizi “spirituali” che educano allo sguardo

d’insieme (filosofico e scientifico) rivolto all’intera realtà… «abbiamo infatti bisogno di una

visione di insieme e non di conoscenze specialistiche. Bisogna dunque risalire spesso a quei

principi e, imprimendoseli nella memoria, far sì che da essi derivi innanzitutto una visione generale

delle cose» (Epicuro, Lettera a Erodoto)

esploro riconosco e catalogo riconducendo a

forme l’universo delle paure e delle schiavitù

gli ambiti

le forme

biologico

bisogni

passioni

sofferenze

morte

corpo

cosmico

catastrofi naturali

eventi fatali

leggi inesorabili

sociale

obblighi sociali

consuetudini

differenze sociali

potere politico

legami …

fonti di turbamento

nella scuola-circolo attivo una terapia filosofica

teorica e pratica che attua la liberazione

liberazione teorica

liberazione pratica

la ricerca (sképsis) e i

un laboratorio “ascetico”

suoi fini etici: una retta attuato con la tecnica del

nozione, una

“togliere” (del ridurre al

spiegazione scientifica, minimo, eliminare il

un giusto giudizio

superfluo, il lusso

riguardante i settori da [regola etica e logica])

cui provengono timori

a-tarassia

paure preoccupazioni:

a-diaforia

dio e il cielo

a-prassia

destino

a-ponia

mondo

a-fasia

vita e morte

e: senza opinione

verità e errore

senza inclinazione

virtù

senza agitazione

piacere e dolore

senza coinvolgimento

desideri

“epoché” = sospensione

….

(di giudizio e di azione)

assenza di turbamento = felicità “eudaimonia”

3.3.1. in un prefisso, l’alpha privativo, è posta la tecnica della liberazione e si definisce l’intero

progetto etico delle filosofie ellenistiche. La libertà è libertà da (non libertà di), il piacere non sta

nell’accumulo ma nella saggia e serena eliminazione del superfluo, il giusto giudizio è quello che si

accompagna anche alla sua sospensione ... e così vengono ridefiniti tutti i termini dell’etica secondo

una tecnica e una concezione che mira a dare all’uomo la piena autonomia del proprio sguardo e

delle proprie scelte sia nel campo dell’agire sociale sia nel campo della ricerca e costruzione della

scienza.

3.3.2. L’alpha privativo, la “libertà da”, il modus tollens … non sono espressioni che si limitano ad

indicare una massima ascetica di comportamento che ha sede e valore solo in campo etico, si tratta

di un indirizzo metodologico che fonda e sorregge l’intero atteggiamento conoscitivo e, nello

specifico, quello scientifico. È un indirizzo per gestire le proprie facoltà riducendo al minimo

interferenze e ostacoli (pregiudizi, opinioni fallaci, consuetudini unidirezionali…); per affrontare

7

l’esperienza sapendo mirare all’essenza, cogliere la natura, dare il giusto nome a ciò che ci accade;

per definire percorsi di scoperta riconoscendo ed eliminando false piste, anche quando queste ci

vengono imposte da autorevoli pensatori e lunghe consuetudini di pensiero; costruire teorie legando

la loro efficacia e verità alla semplicità dei principi e delle procedure, alla bellezza dell’insieme.

3.3.3. Dunque una direzione comune o condivisa o collegata. «Tuttavia, sotto questa apparente

diversità, c’è un’unità profonda, nei mezzi impiegati, e nel fine cercato. I mezzi impiegati sono le

tecniche dialettiche e retoriche di persuasione, le prove di padroneggiamento del linguaggio

interiore, la concentrazione mentale. Il fine cercato in tali esercizi da tutte le scuole filosofiche è il

miglioramento, la realizzazione di sé. Tutte le scuole concordano nell’ammettere che l’uomo, prima

della conversione filosofica, si trova in uno stato di inquietudine infelice, che è vittima della cura,

delle preoccupazioni, lacerato dalle passioni, che non vive veramente, che non è se stesso. Tutte le

scuole concordano anche nel credere che l’uomo possa essere liberato da questo stato, che possa

accedere alla vera vita, migliorare, trasformarsi, raggiungere uno stato di perfezione. Gli esercizi

spirituali sono precisamente destinati a questa educazione di sé, a questa paidéia che ci insegnerà a

vivere non già conforme ai pregiudizi umani e alle convenzioni sociali (poiché la vita sociale è essa

stessa un prodotto delle passioni), ma conforme alla natura dell’uomo, che non è altro che la

ragione. Tutte le scuole, ciascuna a suo modo, credono dunque nella libertà della volontà, grazie a

cui l’uomo ha la possibilità di modificare se stesso, di migliorare, di realizzarsi. Alla base di questo

c’è un parallelismo tra esercizio fisico ed esercizio spirituale: come, con esercizi fisici ripetuti,

l’atleta dà al suo corpo una forma e una forza nuove, così, con gli esercizi spirituali, il filosofo

sviluppa la sua forza d’animo, trasforma la sua atmosfera interiore, cambia la sua visione del mondo

e infine l’intero suo essere. L’analogia poteva parere tanto più evidente in quanto proprio nel

ghimnasion, ossia nel luogo dove si praticavano gli esercizi fisici, si tenevano anche le lezioni di

filosofia, ossia si praticava l’allenamento alla ginnastica spirituale. … La vera filosofia è dunque

esercizio spirituale, nell’antichità. Le teorie filosofiche sono messe esplicitamente al servizio della

pratica spirituale, come accade nello stoicismo e nell’epicureismo, o sono fatte oggetto di esercizi

spirituali, ossia di una pratica della vita contemplativa che a sua volta non è null’altro che un

esercizio spirituale » Hadot Pierre Esercizi spirituali e filosofia antica, Einaudi, Torino 1988, p.5863 passim)

3.3.4. Alla radice strutturale delle filosofie del periodo “ellenistico” si articola un particolare tipo o

modello di logica; ragionando in termini di modelli, si può parlare di una logica propria del periodo

ellenistico; una propria logica estetica della percezione sensibile, del ruolo attribuito all’esperienza

dei sensi, del coordinare sensazioni e segni in parole, del gestire le parole grammaticalmente e

sintatticamente, dell’arte del ragionare componendo enunciati, dimostrazioni, teorie. È un tipo di

logica che sorregge e rende sperabilmente possibile l’obiettivo etico generale della felicità. Le

divergenti impostazioni interne ai diversi circoli o scuole non mettono in discussione ma

corroborano l’obiettivo di un’etica della vita felice.

3.3.5. L’obiettivo della cura in vista di una felicità come assenza di turbamento, propria delle

filosofie ellenistiche, può essere messa in luce, nella sua direzione, con ragionamenti offerti dalla

riflessione psicanalitica (con particolare riferimento a quella espressa da Jacques Lacan) che,

ragionando per estremi, oppone la paranoia della certezza assoluta e la nevrosi del dubbio come

stato fine a sé e irrisolvibile.

«La certezza paranoica resiste a ogni tentativo di simbolizzazione. Per questa ragione Lacan la

separa con decisione dai fenomeni nevrotici che riguardano il tormento assiduo del dubbio o il

vacillamento delle proprie convinzioni al quale il nevrotico è sempre esposto. […] La certezza

paranoica - "tutto è segno" ! -viene dunque situata da Lacan in netta opposizione alla fragilità

costitutiva delle convinzioni nevrotiche. E la ragione che giustifica il potere seduttivo e aggregativo

esercitato su soggetti comunemente nevrotici - assillati costantemente dal dubbio e dall'incertezza dai paranoici, non a caso così frequentemente a capo di sette pseudoreligiose o di partiti politici;

soggetti capaci di organizzare, attorno a sé e alla propria fede granitica nei confronti di un Altro

assoluto e identitario, intere comunità. […] Differenziando la struttura del soggetto diviso della

8

nevrosi da quella del soggetto paranoico che si costituisce come un'identità attorno alla propria

certezza delirante, Lacan vuole evidenziare la caratteristica solida del delirio paranoico, opposto

non solo al carattere dubitativo delle convinzioni nevrotiche, ma anche alla dimensione

permanentemente frammentata del delirio schizofrenico. Questa solidità scaturisce da una certezza

delirante che dipana ogni ombra: il persecutore è oggettivamente e indubitabilmente l’Altro. Per

questa ragione, da un punto di vista psicopatologico, la paranoia si manifesta elettivamente nel

delirio di persecuzione; il mondo intero si organizza a partire dalla certezza delirante della necessità

di difendersi da una volontà di distruzione – persecutoria – animata dall'Altro. In questo modo

l'oggetto-cattivo non aderisce più al soggetto, ma viene esternalizzato, spostato, trasferito, proiettato

sull'Altro.» (Recalcati Massimo 2016, Jacques Lacan, Volume II. La clinica psicoanalitica:

struttura e soggetto, Raffaello Cortina editore, Milano, 134-135) Tutto è segno per il paranoico e

dei segni solo lui possiede la lettura. Contro una simile chiusura nei confronti del reale, la cultura

ellenistica e soprattutto la scuola stoica oppongono la distinzione tra i segni e forniscono l’arte

dell’interpretazione. Per l’evidenza sensibile non servono segni, per domande infinite non esistono

segni, per il vivere pratico quotidiano bastano segni rammemorativi, per le realtà più importanti

abbiamo segni indicativi. Questi ultimi, centrali in ogni riflessione sulla realtà, non possono venire

liquidati da verità certe e definitive, come vorrebbero inventori e speculatori sulle paure e, di

conseguenza, venditori di menzogne, ma richiedono l’arte dell’ascolto, dell’interpretazione e del

confronto nel rispetto della profondità e varietà del mondo.

In stringata sintesi.

[1.] La logica stoica dell’ascolto e interpretazione dei segni indiziari che la realtà continuamente ci

invia; dunque l’ascolto e la disponibilità a procedere per ipotesi capaci di conservare l’apertura

sensibile e mentale nei confronti dei segni del mondo. Non dunque una logica che parte dalle parole

e rischia di ridursi ad una ripetizione linguistica dei segni rammemorativi, cioè di ciò che risulta

noto in parole e che diventa pensiero dominante sulla base della semplice ripetizione e della vasta e

supina condivisione.

[2.] La logica epicurea: l’attenzione al sentire del corpo come fonte unica di ogni possibile e

controllata conoscenza e non la subordinazione a verità che vengano indotte nell’anima

dall’esterno, contro e senza alcune legame con le sensazioni, il vivere corporeo e sensibile di ogni

singolo. Nei soli segni rammemorativi e nella nozioni che vengono iniettate dall’esterno si basa

l’arte dell’incutere timori nell’uomo e consegnarlo a forme di schiavitù e di dolore; di escludere

l’umanità dal vivere felice in nome di un’etica assoluta, sovrana, esterna all’uomo.

[3.] Una comune conciliazione di fato (destino, fortuna, necessità…) e volontà (scelta, assenso,

libertà, determinazione…) « Il fatto che le cose accadano per una ragione, proprio come nel

platonismo e in Aristotele, non significa soltanto che le menti razionali possano tentare di

comprendere perché gli eventi naturali accadano come vediamo che accadono; significa anche - e

questo è molto più importante in contesti etici e psicologici - che le menti razionali sono in grado di

comprendere e apprezzare l'universo dal punto di vista dell'universo. Per dirlo in un altro modo, lo

stoicismo presuppone che gli esseri umani possano adottare una prospettiva decentrata, oggettiva,

sugli eventi naturali, includendo quegli eventi che si scontrano direttamente con noi e con ciò che ci

è più caro. Raggiungiamo questa prospettiva (vivere in accordo con la natura umana e universale)

quando riconosciamo che niente di ciò che rientra nell'attività umana potrebbe risultare

diversamente da ciò che di fatto accade. Gli eventi naturali che ricadono al di fuori della sfera

umana sono affari degli dèi - i cambiamenti di stagione, ad esempio, il sorgere e il tramontare del

sole, la mortalità delle forme di vita che vivono sulla terra, il nostro codice genetico, e persino

disastri come terremoti e tsunami. Simili eventi vanno accettati; dobbiamo reagire a essi

comprendendo che essi sono come dovevano essere, nel mondo fisico che l'intelletto divino ha

creato e portato all'essere.

Questa posizione, senza ulteriori spiegazioni, potrebbe dare l'impressione di indurre al fatalismo, o

comunque di diminuire grandemente il significato delle attività umane. In realtà significa l'esatto

9

contrario. E ciò perché la struttura deterministica che riguarda il sistema causale divino e gli eventi

esterni, ben lungi dall'escludere l’autonomia e la responsabilità umane, riserva uno spazio speciale

agli uomini grazie alla dottrina stoica secondo cui i nostri intelletti sono «parti» o «germogli»

dell'intelletto divino. Nell'universo stoico, l'azione (da intendersi come la causalità specifica degli

intelletti) è distribuita fra l'intelletto supremo di Zeus o natura universale, che è assolutamente

divina, e la razionalità derivata delle persone.» (Long A. Anthony, 2015, La mente, l’anima, il

corpo. Modelli greci, Einaudi, Torino 2016, 122-123)

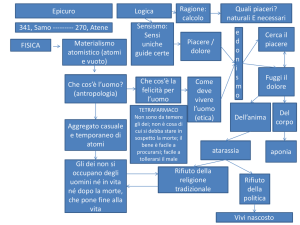

Epicuro 341 – 271

1. fare i conti con le paure e la scoperta della corretta nozione delle cose

2. il piacere: la sua centralità e il diritto al piacere

3. il piacere come arte per gestire il desiderio

4. lo statuto di una scienza che nasce all’interno di un’etica della felicità

5. la felicità e il non turbamento nei confronti del divino

6. la felicità e il non turbamento nei confronti della morte

1. Fare i conti con le paure e la scoperta della corretta nozione delle cose.

Le due direzioni della filosofia della cura: la prima richiama alla presenza a se stessi, invita alla

relazione con il proprio stato di paure, di bisogni, di attese e di disposizioni in termini di attenzione

e cura. La seconda è guida alla conoscenza aperta rivolta all’intero mondo della realtà e alle sue

componenti materiali e dinamiche di ordine o disordine.

1.1. Non vanno disprezzate le paure o sbrigativamente trascurate liquidandole come un fatto

emotivo privo di fondamento, né accentuate sino a porle al centro del nostro vivere. Sono un ottimo

strumento personale di orientamento, segnalano un disagio, devono essere correttamente valorizzate

e gestite. Si espongono ad un doppio rischio. Le alimenta indiscriminatamente l’ignoranza; infatti,

chi le vuole incutere come mezzo facile per sottomettere l’uomo al proprio arbitrio e indiscusso

potere, conserva l’ignoranza. Le alimenta però anche uno stato mentale apparentemente opposto, la

convinzione e l’obiettivo di poter raggiungere un sapere totale. Occorre ricordare, come sostiene

Epicuro, che ogni nostra conoscenza deriva dai sensi e non da arcane e definitive rivelazioni. E i

sensi ci portano a situazioni conoscitive di diversa efficacia: di certezza, di probabilità e di

spiegazioni molteplici possibili relative agli stessi fenomeni (i fenomeni naturali), di assoluta

impossibilità conoscitiva.

1.2. Per tutti questi casi, lo strumento che la conoscenza può fornirci come orientamento è la strada

della retta nozione, ricavata dall’esperienza. Si gestisce la paura e si prende in cura lo smarrimento

attraverso la retta nozione di ciò che maggiormente incute timore: la morte, il futuro, gli dei… e

secondo il livello di conoscenza e di azione possibile (una ribadita delusione nei confronti del

vivere, come quella espressa dal giovane Aristotele in uno dei suoi dialoghi giovanili, sottintende

sogni di onniscienza e onnipotenza; la rinuncia a questi restituisce la possibilità di progettare).

Questo è il piano di terapia filosofica svolto e applicato da Epicuro per sé e per i discepoli nella

scuola-circolo da lui fondata e gestita. «È compito della scienza della natura darci preciso conto

della causa dei fenomeni più importanti, ... in questo risiede la felicità, e nel conoscere la natura

dei corpi che contempliamo nei cieli, ed in tutte le conoscenze congeneri rispetto al raggiungimento

della perfetta scienza che renda la vita felice.» (Epicuro, ad Erodoto) «Bisogna esser persuasi che

dalla conoscenza dei fenomeni celesti in qualsiasi modo se ne tratti, o unitamente ad altre dottrine

o separatamente, non può derivare altro scopo se non la tranquillità e la sicurezza dell’anima, ciò

che del resto è pure lo scopo d’ogni altra ricerca.» (Epicuro, a Pitocle) «Della scienza della

natura non avremmo bisogno se sospetto o timore delle cose dei cieli non ci turbasse, e non

temessimo che la morte possa essere per noi qualcosa, e non ci nocesse il non conoscere i limiti dei

10

dolori e dei desideri.» (Epicuro, Massime capitali XI)

2. il piacere: la sua centralità e il diritto al piacere.

A fondamento e garanzia di questo progetto di filosofia è la scoperta e la difesa dell’umanità nella

sua radice sensibile ideale: il piacere e la conoscenza. «E per questo noi diciamo che il piacere è

principio e termine estremo di vita felice. Esso noi sappiamo che è il bene primo e a noi

connaturato, e da esso prendiamo inizio per ogni atto di scelta e di rifiuto, e ad esso ci rifacciamo

giudicando ogni bene in base alle affezioni assunte come norma. E poiché questo è il bene primo e

connaturato, perciò non tutti i piaceri noi eleggiamo, ma può darsi anche che molti ne tralasciamo,

quando ad essi segue incomodo maggiore; e molti dolori consideriamo preferibili ai piaceri

quando piacere maggiore ne consegua per aver sopportato a lungo i dolori. Tutti i piaceri dunque,

per loro natura a noi congeniali, sono bene, ma non tutti sono da eleggersi; così come tutti i dolori

sono male, ma non tutti sono tali da doversi fuggire.» (Epicuro, a Meneceo)

La felicità è promuovere togliendo per conservare il piacere e il desiderio in una relazione corretta.

Questo può avvenire sotto la guida della retta nozione che ha la propria radice nell’arte (il Canone)

di gestire conoscitivamente l’esperienza sensibile, unica fonte di conoscenza (di prenozioni,

nozioni, sensazioni). L’etica diventa l’arte di salvare il desiderio attraverso la gestione del piacere,

principio dell’agire umano (e divino).

Le affermazioni di Epicuro: «noi diciamo che il piacere è principio e termine estremo di vita felice.

Esso noi sappiamo che è il bene primo e a noi connaturato» propongono con forza il legame tra

piacere e natura umana e quindi il tema del diritto dell’uomo e del vivente al piacere. La sua

filosofia, e la terapia che ne segue, diventano scoperta e promozione delle condizioni che rendono

possibile la naturalezza del piacere.

2.1. Una prima avvertenza è quella di non interrompere la relazione tra sensazione e concetti, quindi

tra anima e corpo, uscire dai dualismi è anche scongiurare ogni volgare forma di riduzionismo: né

ridurre concetti a sensazioni e nemmeno ridurre le sensazioni ai concetti annullando la natura e il

piacere indistinto del loro autonomo e proprio accadere. Commenterebbe Françoise Héritier «Il

mondo esiste nei nostri sensi, prima di esistere come un tutto ordinato nel nostro pensiero, e

dobbiamo fare il possibile per conservare nelle fasi successive della nostra esistenza questa facoltà

creatrice di senso: vedere, ascoltare, osservare, sentire, toccare, accarezzare, percepire, annusare,

assaggiare, avere “gusto” per ogni cosa, per gli altri, per la vita.» (Héritier Françoise 2012 Il sale

della vita, Rizzoli, Milano 91-92) e lei stessa ricorda: «… il viaggio interiore attraverso emozioni e

percezioni è un modo di esplorare la nostra identità. Siamo fatti dell’accumulo di queste

esperienze. La nostra anima è il nostro corpo. … far apparire l’importanza del corpo nella

costituzione delle diverse culture.» (intervista, la Repubblica 15.06.2012)

2.2. Una seconda avvertenza è la corretta nozione del piacere.

«Ti invito invece ad assidui piaceri non a vacue e stolte virtù ch’abbiano inquiete speranze di buoni

frutti.» (ad Anassarco) «Quanto a me, non so farmi un concetto del bene, se ne detraggo i piaceri

del gusto, ne detraggo quelli di Venere, o quelli dell’udito ed i soavi moti che dalle forme riceve la

vista» (Frammenti, Del fine)…

Riprendendo, per intero e per contesto, una sequenza dalla Lettera a Meneceo: «E per questo noi

diciamo che il piacere è principio e termine estremo di vita felice. Esso noi sappiamo che è il bene

primo e a noi connaturato, e da esso prendiamo inizio per ogni atto di scelta e di rifiuto, e ad esso

ci rifacciamo giudicando ogni bene in base alle affezioni assunte come norma. E poiché questo è il

bene primo e connaturato, perciò non tutti i piaceri noi eleggiamo, ma può darsi anche che molti ne

tralasciamo, quando ad essi segue incomodo maggiore; e molti dolori consideriamo preferibili ai

piaceri quando piacere maggiore ne consegua per aver sopportato a lungo i dolori. Tutti i piaceri

dunque, per loro natura a noi congeniali, sono bene, ma non tutti sono da eleggersi; così come tutti

i dolori sono male, ma non tutti sono tali da doversi fuggire.

In base al calcolo e alla considerazione degli utili e dei danni bisogna giudicare tutte queste cose.

Talora infatti esperimentiamo che il bene è per noi un male, e di converso il male è un bene.

11

Consideriamo un gran bene l’indipendenza dai desideri, non perché sempre dobbiamo avere solo il

poco, ma perché, se non abbiamo il molto, sappiamo accontentarci del poco; profondamente

convinti che con maggior dolcezza gode dell’abbondanza chi meno di essa ha bisogno, e che tutto

ciò che natura richiede è facilmente procacciabile, ciò che è vano difficile a ottenersi. I cibi frugali

inoltre danno ugual piacere a un vitto sontuoso, una volta che sia tolto del tutto il dolore del

bisogno, e pane ed acqua danno il piacere più pieno quando se ne cibi chi ne ha bisogno.

L’avvezzarsi a un vitto semplice e frugale mentre da un lato dà la salute, dall’altro rende l’uomo

sollecito verso i bisogni della vita, e quando, di tanto in tanto, ci accostiamo a vita sontuosa ci

rende meglio disposti nei confronti di essa e intrepidi nei confronti della fortuna.

Quando dunque diciamo che il piacere è il bene, non intendiamo i piaceri dei dissoluti o quelli

delle crapule, come credono alcuni che ignorano o non condividono o male interpretano la nostra

dottrina, ma il non aver dolore nel corpo né turbamento nell’anima. Poiché non banchetti e feste

continue, né il godersi fanciulli e donne, né pesci e tutto quanto offre una lauta mensa dà vita felice,

ma saggio calcolo che indaga le cause di ogni atto di scelta e di rifiuto, che scacci le false opinioni

dalle quali nasce quel grande turbamento che prende le anime.» Epicuro, Lettera a Meneceo.

2.2.1. Il piacere (edoné) consiste nella semplice assenza di dolore, la felicità nella completa

liberazione da ogni fonte di turbamento e sofferenza; non è edonismo ma saggezza (edonismo come

risultato di saggezza). Sobria voluttà; il vero piacere è sobrio; tesi che va sia contro il mito e la

tradizione dello sfrenato e dell’orgiastico, sia contro “l’orgia rovesciata” presente nel rigore

ostentato dell’asceta e nella violenza dell’ordine [vedi Nietzsche, Aurora, Hesse, Siddharta,

Yourcenar, Memorie di Adriano]. «La malattia della lingua fa entrare l'uomo in un'economia della

soddisfazione in perdita, votata allo spreco e alla dispersione, marcata da una irrisolvibile

privazione del bene. È l'economia della pulsione che al posto dell'oggetto ha un vuoto, che è un

movimento acefalo, insensato, idiota, senza la finalità della sopravvivenza ed è per questo che nella

sua forma più radicale è letteralmente pulsione di morte. […] La domanda cruciale diventa allora:

che cosa ne è della soddisfazione umana? Che ne è della felicità dell'uomo se fa tutt'uno con questa

volontà di godimento estranea? Siamo in grado di essere felici? La domanda sembrerebbe mettere

in questione la nostra attitudine a raggiungere la felicità. Invece, è un interrogativo sulla nostra

capacità di sopportarla. Noi sappiamo reggere la felicità? Siamo strutturati per poterla vivere?

Siamo fatti per accettare la volontà di godimento che ci anima? » (Galimberti Fabio, 2015, Il corpo

e l’opera. Volontà di godimento e sublimazione, Quodlibet, Macerata, 19)

«Dunque, quanto è giusto possedere, che cosa determina il limite (“mensura” XIV, 316, parola cara

a Giovenale)? La fame, la sete, il freddo». (Gardini Nicola, 2016, Viva il latino. Storie e bellezza di

una lingua inutile, Garzanti, Milano, 180)

Per Epicuro la felicità (assenza di turbamento) è propria degli dei, non è data agli uomini; in questo

gli dei sono modelli di vita etica. Presso gli uomini, l’urgenza di imbrigliare le sensazioni in

concetti, nelle prenozioni, allo scopo di riconoscerle e gestirle, crea un ordine simbolico concettuale

e linguistico che in modo inadeguato e insoddisfacente riesce a gestire l’indeterminata tendenza del

corpo al piacere; anzi, spesso compie tale cammino di soddisfazione in modo solo apparente, poiché

presenta come piacere prioritario ciò che non soddisfa il desiderio ma lo rigenera in forma ampliata

e come fine a sé. Dunque, il rischio che il desiderio venga consegnato all’ossessione ripetitiva di un

consumo senza necessità e senza motivo.

2.2.2. Il legame tra felicità e piacere in forza di una loro retta nozione. L’uomo trova dunque in se

stesso, nella inclinazione al piacere, il solo fondamento di eticità [vi è uno stretto legame tra la

teoria gnoseologica di Epicuro interamente basata sulle sensazioni come unica fonte materiale di

conoscenza e la sua teoria etica che pone il piacere a principio e fine dell’etica stessa]: «quando

diciamo che il piacere è il bene — specifica però Epicuro, consapevole degli equivoci cui si presta

la sua tesi, — non intendiamo i piaceri dei dissoluti o quelli delle crapule, come credono alcuni che

ignorano, o non condividono, o male interpretano la nostra dottrina»; il piacere che dà

«l’indipendenza dai desideri» (definito catastematico, in quanto si realizza nella quiete) differisce

da quello che nasce dallo sforzo per la loro soddisfazione (cinematico, cioè ricercato nel movimento

12

e nell’azione): il primo proviene dalla limitazione dei bisogni; il secondo avvia un processo di

continua autoalimentazione dei desideri, accende bisogni sempre maggiori (di cibi raffinati, oggetti

preziosi, divertimenti smodati) e non porta alla completa liberazione dai desideri. Riprendendo il

passaggio precedente: «Consideriamo un gran bene l’indipendenza dai desideri, non perché sempre

dobbiamo avere solo il poco, ma perché, se non abbiamo il molto, sappiamo accontentarci del

poco; profondamente convinti che con maggior dolcezza gode dell’abbondanza chi meno di essa ha

bisogno, e che tutto ciò che natura richiede è facilmente procacciabile, ciò che è vano difficile a

ottenersi.»

2.3. Il piacere, la felicità e la tecnica della sottrazione. L’esercizio di riflessione filosofica più

efficace consiste in un analitico lavoro di sottrazione che deve essere compiuto, ora per separare

quanto la natura impone all’uomo (come la soddisfazione del bisogno di cibo, bevande e riparo) da

quanto è superfluo (come sono, ad esempio, gli eccessi e le raffinatezze), ora per liberare dalla loro

ingombrante presenza fantasmi come l’oltretomba, la sofferenza, le punizioni divine, la morte: di

ciascuna di queste temute presenze Epicuro dimostra l’infondatezza con un rigoroso procedimento

di sottrazione che sposta il fenomeno indagato (le punizioni divine, l’aldilà, il dolore, la morte) sul

piano del non essere o di una lontana trascendenza, neutralizzandone così la temibilità.

Il procedimento «per sottrazione» di cui Epicuro si avvale nel lavoro di liberazione dell’animo dalle

paure trova il suo fulcro nella concezione del piacere (edoné), anch’essa caratterizzata in negativo:

il piacere è assenza di dolore e turbamento. Esso non nasce dalla soddisfazione del bisogno, e

dunque non consiste nel mangiare o bere o riposarsi, ma sorge dal non avere bisogni: non aver

fame, sete, freddo. Il vero piacere è catastematico, consiste in uno stato di quiete, non nel

movimento per la soddisfazione del bisogno.

Riconducendo il dolore, la morte, l’aldilà al non essere, e opponendo a esso l’essere del piacere,

della vita, dell’aldiquà, Epicuro dà così un preciso fondamento ontologico alla sua etica. Egli

imposta il proprio ragionamento, dilatando il proprio sguardo, tra gli estremi della immortalità e

della mortalità, dell’assenza di limite e del limite cogliendo, sorprendentemente, il carattere

distruttivo, per l’umanità, della dimensione della assenza di limiti (l’immortalità) quando è pensata

e perseguita come obiettivo reale e non vissuta come modello ideale di immanente trascendenza.

2.4. Piacere ed ascesi. L’etica epicurea — pur incentrata sulla nozione di piacere — si fonda dunque

su di una attenta ascesi, sulla limitazione dei desideri, sulla riduzione dei bisogni materiali a quelli

naturali e necessari al puro vivere, come il nutrimento e il riparo (Epicuro non annovera i bisogni

sessuali tra quelli necessari). Così descritto, il piacere si identifica con la virtù; entrambi trovano

nella natura il loro fondamento: la virtù, in quanto consiste nel vivere secondo una norma interna al

ritmo vitale, il piacere, in quanto è la condizione emotiva che accompagna tale modalità del vivere.

La ricerca del piacere è esercizio di ascesi e, viceversa, l’ascesi non assume un volto di sofferenza

ma è contesto di piacere. Un ruolo determinante nel raggiungimento di questa condizione di felicità,

che consiste «nel non soffrire nel corpo (aponìa) e nel non essere turbati nell’anima (ataraxia)»,

spetta perciò alla filosofia e ai quotidiani esercizi di lettura, meditazione, memorizzazione,

applicazione dei principi elaborati nella scuola: la felicità si raggiunge infatti solo nella scuola,

attraverso la riflessione filosofica, sotto la guida del maestro, in quel clima di solidarietà e amicizia

che può realizzarsi nella comunità dei filosofi e che non si dà invece mai nella comunità sociale;

Epicuro ripetutamente consiglia l’autoesclusione politica, («vivi nascosto» è un motto del

Giardino).

3. il piacere come arte per gestire il desiderio

Se il piacere «è il bene primo e a noi connaturato», occorre contemporaneamente chiederci quale

godimento può davvero animare il vivere? Quello che sa mantenersi connesso alla trascendenza del

desiderio e sa mantenere questa trascendenza. Lo strumento per questa arte etica è l’accurata

distinzione analitica del desiderio nelle sue forme e la descrizione del modo in cui si connette con il

piacere e con quali sue modalità. La filosofia, con il suo ordine simbolico, lavora per la felicità se

impedisce al piacere, “principio a noi connaturato”, di intraprendere una deriva distruttiva per

13

l’uomo e se ne indica l’impostazione come arte per la realizzazione e gestione del desiderio. Somma

viltà etica non è “cedere al desiderio”, ma “cedere sul desiderio”, cioè non voler sapere la verità del

proprio desiderio, rinunciare ad assumere il proprio desiderio, ritrarsi dalla dimensione del desiderio

(dimensione che costituisce l’essenza dell’umano) in nome di una non corretta e disumana

concezione del piacere, della sua natura e del suo ruolo.

La relazione desiderio-piacere è l’intreccio centrale dell’etica umana;

in sommario schema

coincidente

la crisi dell’etica: tra coincidenza e senza

piacere

desiderio

nella relazione piacere e desiderio

senza

la strada etica: gestire la relazione

tra desiderio e piacere

3.1. Il piacere è l’arte di gestire il desiderio, ad impedire che si estingua, e viceversa il desiderio è

una protezione del godimento e dal godimento, ad impedire che il piacere diventi un motore

autonomo di se stesso, macchina routinaria che si afferma annullando ogni presenza attiva, ogni

funzione personale e personalizzante del desiderio. Due aspetti imprescindibili: il piacere né

coincide con il desiderio, né può prescinderne o escluderlo; non può prescindere dal desiderio (non

sarebbe piacere o si nega nella propria dinamica realizzazione), non può coincidere con il desiderio,

non può esaudirlo (non può esaurirlo, sarebbe estinguerlo; il desiderio lo supera nel suo limite; ne

viene alimentato ma lo rilancia mentre lo motiva personalmente).

Affinché il desiderio possa continuare a esistere come desiderio, è necessario riconoscerlo

mantenerlo nella sua insoddisfazione; o meglio, deve essere orchestrato nella sua soddisfazione

quale si verifica nel necessario percorso di sottrazione del bisogno; l’ipotesi della sua soddisfazione

coinciderebbe con la sua estinzione; la soddisfazione del bisogno non può coincidere con la

soddisfazione del desiderio; questo mantiene una immanente pulsione di trascendenza. Ma il

desiderio senza piacere, consegnato unicamente ad essere conservato nella sua insoddisfazione,

colpito attraverso la sistematica non soddisfazione del bisogno, è negato o distorto (distorto nella

forma del godimento della stessa privazione) nella sua trascendenza generativa, nella sua capacità di

esprimere il soggetto nella sua realizzazione etica specifica e propria. In questa dinamica di

relazione del piacere con la trascendenza del desiderio, che il piacere stesso è in sorte ma anche in

grado e in dovere di salvaguardare, si colloca sia il tormento, la melanconia (la dolce melanconia)

del piacere, sia la proposta etica che si esprime anche nella tecnica della sottrazione formulata da

Epicuro. Nei due casi, sia il piacere senza il desiderio, sia il piacere che coincide con il desiderio, il

piacere è la fine del desiderio e di quello scarto etico, di trascendenza e di movimento nei confronti

di sé, che segna la condizione propria dell’umanità.

Dunque occuparsi del desiderio, del proprio desiderio è occuparsi dell’anima, prendersi in carico. Il

soggetto si sperimenta come desiderio e il desiderio è il tratto unitario e continuativo del soggetto,

campo della sua identificazione primaria e della sua continua scoperta di sé, che può essere gestito

da un’etica del piacere; non dal piacere privo di analisi ma da un’etica del piacere espressa da

Epicuro nel binomio ricorrente: assenza di sofferenza, assenza di turbamento.

La situazione si muove dunque tra due estremi: non è piacere quello che si separa dal desiderio, anzi

Epicuro sembra già alludere all’orrore distruttivo del godimento privo di desiderio (e viceversa)

ricorrente in società di lusso; se c’è solo il piacere, senza desiderio, questo attiva comportamenti

distruttivi; («sganciamento del desiderio dal godimento facendo del godimento stesso un puro

godimento di morte, profondamente nichilistico, tendenzialmente dissipativo… un godimento che

consuma fino a distruggere se stesso [accompagnato dalla conseguente] riduzione nichilistica del

mondo a risorsa da sfruttare illimitatamente.» Recalcati Massimo 2016, Jacques Lacan, Volume II.

La clinica psicoanalitica: struttura e soggetto, Raffaello Cortina editore, Milano, 630).

Ma è altrettanto distruttivo il piacere che coincide o che si vuol far coincidere con il desiderio,

annullando il desiderio perché non si sopporta la trascendenza e la “mestizia” che quella

trascendenza può generare, annullando la situazione di mancanza che esso segnala e costituisce,

14

ottenendo così l’effetto di annullare, cancellare il futuro. Posizioni che finiscono per incontrarsi.

3.1.1. A distanza di molti anni, per cammini propri e non con riferimento alle tesi di Epicuro,

osserva Jacques Lacan: « … l'esperienza analitica ci permette invece di enunciare la funzione

limitata del desiderio. Il desiderio, più di qualunque altro punto della spanna umana, incontra da

qualche parte il suo limite. … sottolineo di aver detto desiderio e non piacere. Il piacere è ciò che

limita la portata della spanna umana – il principio del piacere è principio di omeostasi [in biologia,

la condizione interna di equilibrio degli organismi animali, che assicura una normale attività

biologica delle cellule e dei tessuti]. Il desiderio, dal canto suo, trova la sua linea di contorno, il suo

rapporto fissato, il suo limite, ed è nel rapporto con questo limite che si sostiene come tale,

superando la soglia imposta dal principio del piacere.» (Lacan Jacques 1964, Il seminario. Libro XI.

I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi 1964, Einaudi, Torino 2003, 31-32) In questo

contesto, l’analisi della depressione si apre a una posizione etica: la depressione passa dal campo

dei disturbi psichici al campo dei comportamenti etici; si tratta di un difetto etico, quello della viltà,

qui intesa come incapacità o non volontà di stare presso o nel proprio desiderio, che significa stare

presso o nella propria umanità. «…della "tristezza" depressiva: «La tristezza [...] viene qualificata

come depressione quando le si dà come supporto l'anima o la tensione psicologica [...]. Ma non è

uno stato d'animo, è semplicemente una pecca morale, come si esprimeva Dante, o anche Spinoza:

un peccato, il che vuole dire una viltà [lâcheté] morale [...].» Jacques Lacan. La depressione viene

sottratta drasticamente ai cosiddetti disturbi dell'umore e ricondotta alla sua dimensione etica, al suo

rapporto stretto con la responsabilità soggettiva. In questo modo Lacan si riaggancia a una celebre

tradizione - non solo a Dante e a Spinoza, ma ancora più significativamente ai Padri della Chiesa che si condensa nell'idea di Tommaso d'Aquino secondo cui la depressione, sotto forma di

"accidia", viene annoverata come uno tra i sette "vizi capitali". Lacan si affida all'autorità dei Padri

della Chiesa per mettere in risalto lo statuto specifico di "peccato morale" della depressione. In

gioco non è una malattia dell'umore o della volontà, ma una viltà, quella appunto di cedere sul

proprio desiderio […]quella soprattutto di non volere sapere la verità del proprio desiderio

inconscio, che è il principio che orienta, invece, l'etica della psicoanalisi. […] La colpa che rapporta

nella nevrosi il soggetto al proprio desiderio e che si intreccia con la dimensione etica della

responsabilità…» (Recalcati Massimo 2016, Jacques Lacan, Volume II. La clinica psicoanalitica:

struttura e soggetto, Raffaello Cortina editore, Milano 251-252, 253)

3.1.2. La funzione del piacere nella gestione etica del desiderio è di fondamentale rilievo. È il

piacere infatti che forgia il desiderio secondo le forme di una fisionomia personale, sottraendolo a

gestioni eteronome, esterne (dai dubbi fini); lo porta cioè alla gestione attiva e al giudizio morale

del soggetto; rende di conseguenza l’etica non un insieme di norme e principi esterni all’uomo, ma

un processo di definizione e formazione di sé nel massimo potenziamento etico del desiderio,

conservandone la natura di principio e la irrinunciabile trascendenza. Il piacere diventa la tecnica

pratica attraverso cui l’uomo gestisce la dimensione della propria strutturale mancanza.

3.2. La coincidenza di piacere e desiderio o mette in luce la pochezza del desiderare o, se ricercata,

genera sconforto e turbamento, spinge alla continua ricerca di una ossessiva ripetizione

dell’identico quando si avverte (si percepisce anche e per lo più non concettualmente) come non sia

possibile che i due processi (godimento e desiderio) possano identificarsi e coincidere. In tal caso

entrambi si annullano e con loro perisce ogni individualità o ogni senso del vivere. La ripetizione e

la sua ricerca, magari affannosa, non significa il trionfo del desiderio, ma la sua agonia febbrile o la

sua perdita mortifera. Sono poste qui le categorie per la lettura di un sistema di civiltà che si regge

in termini di dominio culturale e di profitto economico sullo sfruttamento subdolo, leggero ma

sistematico, di questa perdita o di questo sfruttamento, collocando in quella assenza e in quel vuoto

del desiderio ipotesi di infinito godimento. «Offrendo merci, oggetti-feticcio, oggetti-gadget,

oggetti-idoli, che, anziché rispondere ai bisogni dei cosiddetti consumatori, rinnovino una domanda

permanentemente insoddisfatta. Questa è la sua astuzia pazzesca: generare nel soggetto false

mancanze per mantenere il soggetto stesso in uno stato di continua insoddisfazione […] Il possesso

e il consumo dell'oggetto, anziché dare pace al soggetto, devono alimentare in esso sempre una

15

nuova insoddisfazione. La produzione della mancanza diventa così altrettanto importante

dell'illusione offerta del suo soddisfacimento. Il raggiro consiste nel promettere perversamente la

negazione della perdita che il linguaggio iscrive nel cuore dell'umano, di cancellare l'impossibile

che accompagna l'esperienza del desiderio. […] la merce si anima socialmente di un valore

che prescinde dal suo uso perché lo stravolge, lo eccede, lo distorce sistematicamente per

valorizzare la dimensione più estesa del prestigio, del sembiante, dell'apparenza come nuova forma

di vita. […] L'oggetto di godimento come trasfigurazione fasulla … illude di poter guarire il

soggetto dalla perdita di godimento che il discorso della Civiltà impone alla vita umana. […] da

una parte promette la felicità in terra … - offrendosi come guaritore della divisione soggettiva -,

dall'altra fa riapparire il reale nella forma della ripetizione priva di soddisfazione di un consumo di

tutto che si rivela come totalmente mortifero. Il consumo … è sganciato dal desiderio del soggetto;

è un consumo privo di soddisfazione; è consumo di consumo; consumo fino all'esaurimento, fino

alla morte stessa del soggetto.» (Recalcati Massimo 2016, Jacques Lacan, Volume II. La clinica

psicoanalitica: struttura e soggetto, Raffaello Cortina editore, Milano, 631, 632, 634)

Epicuro, nel proporre la centralità etica del piacere, non celebra affatto il godimento fine a se stesso,

che diventa la perenne ripetizione dello stesso; godimento mortale che è pulsione di morte e dissipa

la vita proprio quando la esprime come potenza vitale che non conosce limiti e quindi non conosce

relazioni; si pone come autoconsistente e come godimento senza adesione alla concretezza del

vivere mortale; anzi denuncia proprio questa situazione.

3.2.1. Il desiderio attesta nell’uomo uno scarto tra soggettività e “nuda vita” e delinea lo specifico

dell’umano; occorre allora gestire il desiderio o stare in questo scarto evitando gli estremi della sua

assolutizzazione (diventa l’unico scopo) e della sua negazione (annullare il desiderio per la nuda

vita in dimensione animalità). L’etica come scienza e arte dell’uomo e non sistema delle regole

deve rispondere a questa urgenza; cioè, gestire il desiderio è gestire la soggettività in quello scarto

che caratterizza l’essere umano, non riducibile né all’animalità né alla divinità; animali e divinità

che si caratterizzano per l’assenza di desiderio, nei primi si può parlare di bisogni, nella seconda di

beata e imperturbabile felicità senza “fantasmi”.

«…uno scarto irriducibile tra «soggettività» e «nuda vita»: «al di fuori della fame che può essere

soddisfatta, della sete che può essere estinta e dei sensi che possono essere appagati» il soggetto

resta, comunque e irrimediabilmente, abitato da un desiderio che di continuo lo riapre e sconcerta

portandolo al di là della «nuda vita», cioè «al di là delle soddisfazioni» ; o anche: «l'uomo "è ciò

che mangia"», e pur tuttavia egli «è e resta desiderio in quanto tale». Lo sconcerto del soggetto è

pertanto da ricondurre allo spaesamento, allo spiazzamento a cui il desiderio lo costringe

sollecitandolo verso un altrove, un al di là, in cui egli, il soggetto, non riesce più a risolvere la

totalità di se stesso (la propria verità) nel puro dominio (potere e sapere) sugli oggetti: il desiderio

decentra il soggetto marcandolo con una mancanza che in verità non potrà mai trovare compimento

e pace nel godimento centrato sul possesso di un oggetto «in quanto tale». (Petrosino Silvano, 2015,

L’idolo. Teoria di una tentazione dalla Bibbia a Lacan, Mimesis, Milano, 81)

3.3. Desiderio e piacere devono allora trovare un’alleanza. Bisogna resistere e restare fedeli al

proprio desiderio e occorre trovare la via giusta per far sì che il piacere sia capace di recuperare un

godimento in grado di rendere la vita soddisfatta, di promuovere la felicità e non di promuovere se

stesso; l’esperienza dimostra che arrivati a un certo punto gli oggetti e le esperienze ripetute

ossessivamente hanno la tendenza a spiazzare i bisogni emotivi, le attese e i progetti che avrebbero

dovuto sostenere.(«Se gli oggetti conquistano ogni luogo, anche mentale, non si consuma forse la

condizione stessa dell’esperienza e del desiderio?» Giulio Azzolini) «I desideri limitati sono in

armonia con il mondo, i desideri che contengono l’infinito non lo sono.» (Simone Weil)

Osserva Judith Butler: « Lacan – sciaguratamente, a mio parere – metteva in guardia: "Non

rinunciare al tuo desiderio". E la sua era un'affermazione ambigua, perché non diceva che il tuo

desiderio potrebbe o dovrebbe essere soddisfatto. Si limitava a dire che il desiderio non dovrebbe

mai essere frenato. Eppure, in realtà, la soddisfazione spesso è proprio il mezzo per rinunciare al

16

desiderio, il mezzo con cui si reagisce a esso decretandone una rapida morte.» (Butler Judith 2005,

Critica della violenza etica, Feltrinelli, Milano 2006, 62)

3.4. Contro l’ascetismo fine a se stesso e contro il moderno (?!) ascetismo del lusso: il moderno

ascetismo che esasperando il piacere facendo riferimento ad esso come processo irrinunciabile, ma

rendendolo complesso e sempre più attrezzato, lo nega; genera insoddisfazione e vuoto, percezione

di non-senso. Ad un tempo la paura della morte, che viene socialmente occultata, è la paura della

conclusione. Dunque il circolo dell’inquietudine negativa: esasperazione dell’attesa (fino al sogno

divino dell’immortalità), paura della conclusione (fino all’occultamento della morte vissuta come

un fallimento). Riflessione intorno a due limiti antropologici: il divino, la morte.

3.5. in sintesi e riepilogo (con ripetizioni) espositivo.

[1] le due situazioni estreme (da escludere) e il loro comune esito

[1.1] l’assenza del desiderio: un piacere senza desiderio…

[1.2] la coincidenza col desiderio: un piacere che coincide con il desiderio…

nei due casi il piacere è la fine del desiderio, la fine del desiderare e, con ciò, del senso del vivere.

[2] la direzione da intraprendere e salvaguardare

[2.1] mantenersi connessi alla trascendenza del desiderio e saperla conservare, vivendo la

“mestizia” struggente e feconda di quella trascendenza (contro l’ascetismo devastante del lusso)

[2.2] trovare un’alleanza tra desiderio e piacere restando fedeli al proprio desiderio e al suo

personale limite. Torna qui l’arte della sottrazione (del “modus tollens”), la consapevolezza

espressa da Simone Weil: «I desideri limitati sono in armonia con il mondo, i desideri che

contengono l’infinito non lo sono.» Far sì che la vita sia capace di recuperare un godimento in grado

di rendere la vita soddisfatta (senza dolore e paure).

4. lo statuto di una scienza che nasce all’interno di un’etica della felicità

Il nuovo statuto della scienza, una scienza etica: non un’etica che ricava il proprio metodo dalla

scienza, ma un’etica che indica il fine della scienza e le condizioni del suo rispetto: liberi da paure e

bisogni. Tutto ciò a partire dalla centralità del piacere e del ruolo che esso svolge nella gestione del