Metodologia Biochimica 2002 – Lez. 6

1

TECNICHE IMMUNOCHIMICHE

Le cellule fondamentali del sistema immunitario animale sono i linfociti. Queste cellule

ricircolano costantemente nell'organismo: dal sangue alla linfa, agli organi linfatici e da

questi di nuovo nel sangue, assicurando un costante controllo di tutto il corpo. Esistono

due classi di linfociti:

linfociti T: sono coinvolti nella risposta immunitaria cellulare o cellulo-mediata, hanno

un’ipersensibilità ritardata e si occupano della produzione di linfochine; stimolano o

sopprimono la produzione e la funzione di altre cellule T.

linfociti B (quelli che più ci interessano in questa sede): sono coinvolti nella risposta

immunitaria umorale, hanno il compito di sintetizzare immunoglobuline o anticorpi

solitamente sotto il controllo di cellule T regolatorie e si differenziano in plasmacellule.

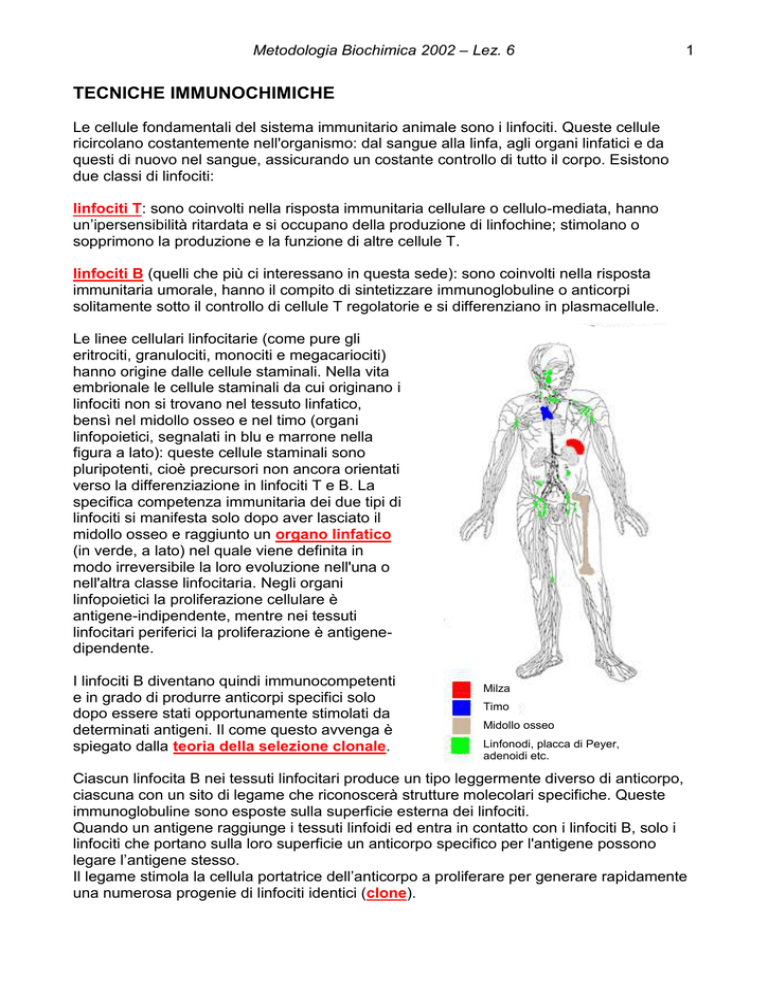

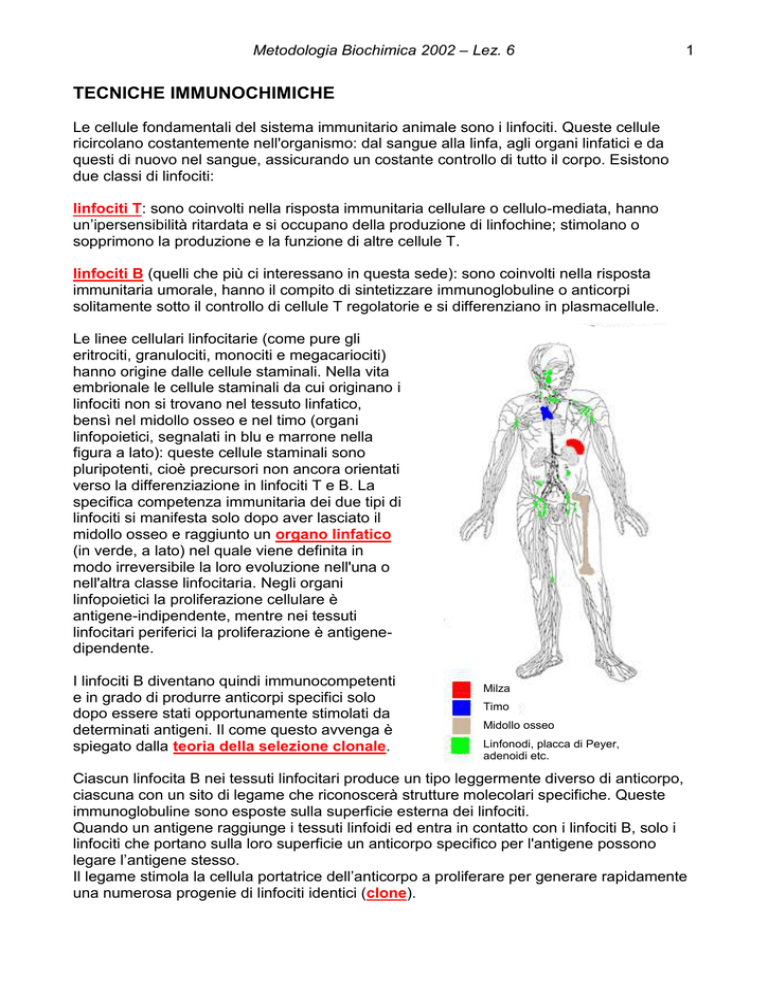

Le linee cellulari linfocitarie (come pure gli

eritrociti, granulociti, monociti e megacariociti)

hanno origine dalle cellule staminali. Nella vita

embrionale le cellule staminali da cui originano i

linfociti non si trovano nel tessuto linfatico,

bensì nel midollo osseo e nel timo (organi

linfopoietici, segnalati in blu e marrone nella

figura a lato): queste cellule staminali sono

pluripotenti, cioè precursori non ancora orientati

verso la differenziazione in linfociti T e B. La

specifica competenza immunitaria dei due tipi di

linfociti si manifesta solo dopo aver lasciato il

midollo osseo e raggiunto un organo linfatico

(in verde, a lato) nel quale viene definita in

modo irreversibile la loro evoluzione nell'una o

nell'altra classe linfocitaria. Negli organi

linfopoietici la proliferazione cellulare è

antigene-indipendente, mentre nei tessuti

linfocitari periferici la proliferazione è antigenedipendente.

I linfociti B diventano quindi immunocompetenti

e in grado di produrre anticorpi specifici solo

dopo essere stati opportunamente stimolati da

determinati antigeni. Il come questo avvenga è

spiegato dalla teoria della selezione clonale.

Milza

Timo

Midollo osseo

Linfonodi, placca di Peyer,

adenoidi etc.

Ciascun linfocita B nei tessuti linfocitari produce un tipo leggermente diverso di anticorpo,

ciascuna con un sito di legame che riconoscerà strutture molecolari specifiche. Queste

immunoglobuline sono esposte sulla superficie esterna dei linfociti.

Quando un antigene raggiunge i tessuti linfoidi ed entra in contatto con i linfociti B, solo i

linfociti che portano sulla loro superficie un anticorpo specifico per l'antigene possono

legare l’antigene stesso.

Il legame stimola la cellula portatrice dell’anticorpo a proliferare per generare rapidamente

una numerosa progenie di linfociti identici (clone).

Metodologia Biochimica 2002 – Lez. 6

Questa risposta primaria è

coadiuvata da una specifica

classe di cellule T dette cellule

T helper, che riconoscere un

antigene legato e possono,

dopo questo riconoscimento,

stimolare la proliferazione

dell’appropriato linfocita B

trasmettendogli una proteina

segnale, l’interleuchina 2.

2

Diversi cloni di linfociti

B

Un antigene si lega alla

cellula B che espone sulla sua superficie gli anticorpi affini a

quell’antigene

I linfociti appartenenti al clone

così ottenuto evolvono

rapidamente in plasmacellule

produttrici dell'anticorpo

specifico per l'antigene

attivatore.

Le plasmacellule sono

morfologicamente simili ai linfociti, ma

producono anticorpi solubili. Inoltre,

sono più ricche di citoplasma,

all’interno del quale vi è un reticolo

endoplasmatico molto sviluppato,

espressione di un’elevata sintesi

proteica inerente la produzione di

anticorpi.

La cellula è stimolata a moltiplicarsi ed

origina plasmacellule, che producono

l’anticorpo in forma solubile.

Non tutte le cellule dei linfociti B evolvono in plasmacellule, alcune di esse rimangono in

uno stato di latenza dopo essere state sensibilizzate e possono indurre una risposta

immunitaria molto rapida nel caso di un successivo contatto con lo stesso antigene.

Queste cellule sono depositarie della cosiddetta “memoria immunitaria”.

ANTIGENI

L’antigene, come suggerito dalla descrizione precedente, è semplicemente una molecola

che, introdotta in un animale per via parenterale, è in grado di attivare la risposta

anticorpale. Gli antigeni sono tipicamente macromolecole solubili in acqua e che

possiedono un alto grado di complessità chimica. Maggiore il peso molecolare, maggiori le

probabilità che funzionino come antigeni. Le proteine eterologhe (cioè, provenienti da

organismi diversi dall’animale trattato) di massa molecolare >10000 sono generalmente

degli ottimi antigeni, ma i piccoli peptidi non sono di solito antigenici. Le glicoproteine e i

polisaccaridi delle pareti cellulari batteriche sono in genere antigenici, ma i polisaccaridi

più semplici, come l’eparina (massa molecolare 17000) invece no.

L'epitopo rappresenta quella porzione di antigene riconosciuta dall'anticorpo; un antigene

può avere sulla sua superficie uno o più epitopi diversi oppure anche identici tra loro

(proteine multimeriche).

Gli apteni sono piccole molecole (ad es., farmaci o pesticidi) che non riescono, da soli, a

provocare una risposta immunitaria. Queste molecole sono però in grado di provocare una

risposta immunitaria in seguito ad un loro legame con proteine carrier (ad esempio,

l’albumina).

Metodologia Biochimica 2002 – Lez. 6

3

ANTICORPI

Gli anticorpi, prodotti dalle plasmacellule, appartengono al gruppo di proteine note come

immunoglobuline (Ig), classificabili in cinque diverse classi: IgG, IgA, IgM, IgE, e IgD.

Gli anticorpi strutturalmente

più semplici sono le IgG,

Fab

costituite da quattro catene

Catene leggere

polipeptidiche: due catene

25 KD

Hinge

220 aa

leggere identiche tra di loro e

due catene pesanti anch'esse

Catena

identiche tra loro.

leggera

Le catene leggere sono costituite da una regione variabile (VL; in giallo nella figura)

Catene pesanti

Catena

costituita da circa 110 residui

50 KD

pesante

nella porzione ammino termi440 aa

nale della molecola e da una

regione costante (CL; in azzurro) costituita da un

centinaio di amminoacidi nella

porzione carbossi terminale.

Le catene pesanti possiedono anch’esse una regione variabile di circa 110 amminoacidi

(VH) nella porzione ammino terminale e tre regioni costanti (CH1, CH2, CH3) nella regione

carbossi-terminale formate complessivamente da circa 330 amminoacidi.

Le regioni variabili sono caratterizzate da un’elevata eterogeneità strutturale legata alla

funzione anticorpale svolta dalle IgG. All’interno delle regioni VL e VH si trovano intersperse delle sequenze amminoacidiche ipervariabili (chiamate anche "complementary

determining regions", CDR): che determinano la specificità di legame dell’anticorpo.

Le catene leggere e quelle pesanti presentano, sia nelle regioni variabili sia in quelle costanti, legami disolfuro intracatena. Inoltre le due catene pesanti sono legate covalentemente tra loro da due ponti disolfuro preceduti da una regione cerniera (hinge), che permette una certa flessibilità delle due catene polipeptidiche e quindi una certa capacità di

adattamento all’antigene.

La regione di IgG detta Fab è direttamente coinvolta nel legame con l’antigene ed è costituita dall’intera catena leggera e dalle regioni VH e CH1 della catena pesante. Trattando le

immunoglobuline con papaina, è possibile rompere la catena polipeptidica H a livello

dell’hinge, staccando di fatto i 2 Fab dal resto delle catene pesanti (che rimangono unite

tra loro grazie ai legami disolfuro intercatena,

formando la cosiddetta porzione Fc).

La risoluzione della struttura cristallografica di alcuni

complessi immunoglobulina-antigene ha dimostrato

che la regione variabile di una catena leggera

interagisce con quella di una catena pesante e

l'insieme origina un dominio variabile, globulare. La

regione CL e la corrispondente regione CH1 formano

un dominio costante, globulare anch’esso, mentre le

restanti regioni costanti delle catene pesanti danno

origine ad altri due domini costanti. Così ogni singola

molecola di IgG contiene due domini variabili e

quattro domini costanti con una flessibilità limitata tra

i vari domini.

Metodologia Biochimica 2002 – Lez. 6

4

Altri tipi di immunoglobuline

(pentamero)

(dimero)

Ponte

disolfuro

Regione cerniera

Catena J

Catena J

Le IgG rappresentano circa l’80% delle immunoglobuline presenti nel siero, e sono gli

anticorpi utilizzati prevalentemente nelle tecniche immunochimiche. Gli altri tipi di anticorpi

sono mostrati nella figura sopra.

Le immunoglobuline D (IgD) hanno una funzione ancora abbastanza misconosciuta, ma

sono espresse superficialmente dai linfociti B immaturi e sembrano coinvolte nel processo

di maturazione dei linfociti stessi (in pratica, inibiscono lo sviluppo dei linfociti quando

riconoscano degli autoantigeni, prevenendo malattie autoimmuni).

Le immunoglobuline E (IgE) sono associate ai mastociti e coinvolte nei processi di

resistenza ai parassiti e nelle allergie.

Le immunoglobuline M (IgM) sono la prima classe di anticorpi che compare nel siero

dopo l’iniezione di un antigene; sono costituite da cinque subunità (cinque molecole di

IgG) unite tra loro mediante ponti disolfuro tra le catene pesanti di subunità contigue e da

una catena supplementare detta catena J legata con ponti disolfuro a due catene pesanti.

Si ritiene che la polimerizzazione delle IgM inizi proprio dalla catena J.

Le immunoglobuline A (IgA) sono immunoglobuline particolarmente importanti in quanto

presenti nelle secrezioni. Una molecola di IgA è dimerica e i due monomeri sono

contrapposti e legati con ponti disolfuro; tra le porzioni Fc contrapposte è presente una

catena J ausiliaria e anche un polipeptide aggiuntivo, avvolto a spirale, detto pezzo

secretorio. Le IgA sono presenti anche nel colostro, il primo latte secreto dalla mammella.

Metodologia Biochimica 2002 – Lez. 6

5

INTERAZIONE ANTICORPO-ANTIGENE

L’affinità dell’antigene per l’anticorpo è una misura della forza di interazione tra una

molecola di antigene ed una di anticorpo, valutata in termini di semplice equilibrio:

Ka

+

Ab

(anticorpo)

Ag

(antigene)

Ab-Ag

(complesso)

L’affinità, espressa dalla costante Ka (=1/Kd) varia in un

Interazioni

idrofobiche

ampio range (105-1012 M-1), in dipendenza dal tipo

specifico di antigene e di anticorpo, e quindi dal numero e

tipo di interazioni che si formano tra antigene ed epitopo. Interazioni di van

der Waals

Ovviamente anche la temperatura, il pH, la forza ionica etc

hanno un’influenza sull’equilibrio.

Legami

ionici

La reazione completa tra Ag ed Ab è invece descritta da

Ponti H

un parametro detto avidità, che è la misura della stabilità

globale dei complessi antigene-anticorpo, e dipende da:

- Affinità (vista sopra)

- Valenza dell’anticorpo per l’antigene e viceversa (considerate che gli anticorpi sono

normalmente multivalenti. Una molecola IgG contiene due siti di legame per il suo

epitopo; una IgM ne contiene dieci. Inoltre, molti antigeni sono a loro volta multimerici,

e presentano molte copie dello stesso epitopo.)

- Arrangiamento geometrico e spaziale dei componenti che interagiscono (se l’antigene

è molto grande, può impedire che l’anticorpo si leghi a più di un epitopo etc.).

- Formazione di macroaggregati (lattici). Se si utilizzano miscele di anticorpi (sieri

policlonali) si possono avere sullo stesso antigene epitopi multipli riconosciuti da diversi

anticorpi, con formazione di un lattice in cui la stabilità intrinseca di ciascun legame

anticorpo-epitopo è la stessa che si avrebbe in isolamento, ma poiché l’antigene è

tenuto insieme da altre interazioni, la dissociazione è globalmente sfavorita.

La formazione di questi

aggregati è alla base del

fenomeno della

immunoprecipitazione,

che consiste nella

precipitazione

Zona di equiEccesso di

Eccesso di

dell’anticorpo da parte

valenza

anticorpo

antigene

dell’antigene (o viceversa). La precipitazione

è massima per concentrazioni di anticorpo ed

Anticorpo

antigene che consentano

precipitato

la formazione degli

aggregati.

L’avidità di un anticorpo per

l’antigene è l’effettivo determinante del successo delle

tecniche immunochimiche.

Antigene aggiunto

Metodologia Biochimica 2002 – Lez. 6

6

ANTICORPI POLICLONALI (SIERO)

Gli anticorpi usati nelle tecniche

Antigene

Siero

immunochimiche vengono prodotti tramite

immunizzazione di animali di laboratorio

(soprattutto conigli e topi) contro un determinato

antigene. L’operazione è seguita dal prelievo di

sangue dell’animale e dall’estrazione del siero,

che, se la immunizzazione ha avuto successo,

conterrà molti tipi diversi di immunoglobuline anti-antigene, diretti ciascuno verso un

differente epitopo.

La fase di immunizzazione è diversa da antigene ad antigene e da animale ad animale,

ma consiste generalmente in iniezioni successive di antigene disciolto in soluzione

fisiologica ed eventualmente addizionato di adiuvanti. Gli adiuvanti sono sostanze che

provocano un rilascio lento dell’antigene ed aumentano la risposta infiammatoria. Un tipo

classico è l’adiuvante di Freund (una miscela di oli e di frammenti di parete di

Micobacterium tuberculosis) completo o incompleto (privo di micobatteri inattivati).

Esempio: protocollo di immunizzazione di topi con un antigene umano.

Fase

Antigene iniettato

Soluzione

Adiuvante di Freund completo

N° di

iniezioni

4

1

40-100 g in 100 l

2

3

Ogni 7 gg

40-100 g in 100 l

Adiuvante di Freund completo

4

Ogni 15 gg

100 g in 100 l

Soluzione fisiologica

1

72 h prima

del prelievo

L’uso di un adiuvante e la esposizione ripetuta

dell’animale all’antigene (serie di iniezioni)

consente di innalzare moltissimo la risposta

anticorpale. Come si vede, il protocollo prevede

il prelievo del siero dopo un’esposizione

all’antigene di circa 100 giorni. Questo permette

di raggiungere nel sangue i massimi livelli

anticorpali (stato di iperimmunità).

Quando

Tempo

Gli anticorpi del siero presentano eterogeneità nelle regioni variabili (non ci sono solo

IgG…) e nelle regioni costanti. Questa eterogeneità deriva ovviamente dal fatto che la gli

anticorpi del siero derivano da molti differenti cloni di plasmacellula, per cui si parla anche

di anticorpi policlonali. La eterogeneità di questi anticorpi può essere ridotta, ad esempio

mediante una cromatografia di affinità in cui un antigene viene immobilizzato su una resina

- in questo caso si selezioneranno solo gli anticorpi ad elevata specificità verso quel

particolare antigene, e soprattutto verso gli epitopi lasciati più esposti dopo l’immobilizzazione dell’antigene stesso. Anche questi anticorpi saranno comunque ancora eterogenei.

Metodologia Biochimica 2002 – Lez. 6

7

ANTICORPI MONOCLONALI

Gli anticorpi monoclonali derivano da un unico clone plasmacellulare e sono quindi identici

nella struttura delle regioni costante e variabile. La tecnologia per la produzione di

anticorpi monoclonali, messa a punto negli anni ’70, prevede l’isolamento di una singola

plasmacellula che produca il tipo desiderato di IgG e la sua successiva fusione in vitro con

cellule di mieloma (tumore delle cellule B) per dare un ibridoma: una cellula immortale e

che produce elevate quantità della specifica IgG desiderata.

Ottenimento delle plasmacellule. Topo inoculato

con l’antigene

Si usano plasmacellule di topo.

opportuno

L’animale viene immunizzato

seguendo un protocollo simile a

Plasmacellule

isolate dalla milza

quello visto per i policlonali.

L’ultima immunizzazione, in cui si

omette l’uso dell’adiuvante di

Freund, viene eseguita 72 ore prima

del sacrificio dell'animale.

Quest'ultima immunizzazione serve a

sincronizzare il ciclo cellulare delle

Fusione cellulare in

plasmacellule con quello delle cellule

presenza di PEG

mielomatose, così che entrambi i tipi

cellulari siano nella fase S del ciclo.

La milza viene asportata e frantumata finemente (per esempio facendola

passare attraverso l’ago di una

siringa) e se ne ottengono i linfociti B

maturi (fino a circa 108 cellule).

Selezione e clonaggio

degli ibridomi milzamieloma

Cellule di

mieloma coltivate

in vitro

Cloni che producono

un unico tipo di

anticorpo

Anticorpi monoclonali

dal terreno di coltura

Fusione. I linfociti B maturi vengono

mescolati con cellule di mieloma murino ed esposte per tempi molto brevi

(tipicamente 1 min) ad una alta concentrazione (40-50%) di polietilenglicole (PEG) che

favorisce la fusione tra cellule diverse. Si formano cellule ibride a corredo cromosomico

aneuploide a cui contribuisce materiale genetico dei due stipiti cellulari.

La linea mielomatosa utilizzata per produrre gli ibridi deve avere due caratteristiche:

1) non deve produrre immunoglobuline, per ovvi motivi.

2) non deve essere in grado di esprimere il gene per l’enzima ipoxantina guanina

fosforibosil-transferasi (HGPRT), per consentire una successiva selezione degli ibridi

milza-mieloma.

Sintesi ‘ex novo’

Recupero

2

Aminopterina

Metodologia Biochimica 2002 – Lez. 6

8

Selezione degli ibridi milza-mieloma.

Milza-mieloma

MielomaMilza-milza

In un terreno di coltura le plasmacelmieloma

lule normali producenti gli anticorpi

moriranno per apoptosi nel giro di

alcuni giorni, le cellule ibride linfocitimieloma continueranno a proliferare,

Le plasmacellule di

Le cellule mielomatose

milza

(e gli ibridi milzama soprattutto cresceranno e prevar(e gli ibridi mielomamilza)

muoiono dopo

ranno le cellule di mieloma appartemieloma) non

alcuni

giorni

in vitro per

posseggono l’enzima

nenti alla linea cellulare originaria.

apoptosi

HGPRT e muoiono nel

Per eliminare le cellule di mieloma,

terreno selettivo HAT

deficitarie dell’enzima HPGRT, si

utilizza un terreno di coltura contenente un inibitore della diidrofolato

reduttasi: l’aminopterina, che inibisce

la via di sintesi de novo delle basi

puriniche e pirimidiniche. In questo

terreno (HAT) le cellule di mieloma e

Terreno selettivo HAT

gli ibridi mieloma-mieloma non solo

non possono sintetizzare i nucleotidi

purinici de novo (causa la presenza

di aminopterina) ma neppure tramite

la via di recupero, perché deficitari

dell’enzima HGPRT – quindi

muoiono. Potranno sopravvivere solo

le cellule che possiedono l’HGPRTcellule ibride che hanno ricevuto dai

linfociti B di milza il gene per questo

enzima.

Gli ibridi ottenuti sono tra loro molto

eterogenei; alcuni possono non essere

stabili e morire, altri possono essere

stabili ma non produrre Ig, altri ancora possono produrre anticorpi non utili, ma tra tutti questi ci saranno anche gli ibridi capaci

di produrre gli anticorpi specifici per l’antigene utilizzato nel processo di immunizzazione.

Screening e clonaggio. Per ‘pescare’ da questa moltitudine le cellule giuste si effettua

uno screening, cioè si seminano gli ibridi ottenuti su piastre apposite (dotate di molti pozzetti) e poi si valuta la specificità e la concentrazione degli anticorpi prodotti in ogni pozzetto utilizzando metodi sensibili quali l’ELISA indiretta (vedi oltre). Da questa valutazione si

può dedurre in quale pozzetto è presente l'ibrido con la specificità desiderata.

Una volta trovati i pozzetti positivi, le cellule corrispondenti vengono sottoposte alla "limiting dilution", sono cioè diluite in un elevato volume di terreno di coltura che viene poi ridistribuito in diversi pozzetti; questa operazione deve essere ripetuta almeno tre volte, con

l’obiettivo di ottenere in un pozzetto una singola cellula, da cui poi si origina una colonia di

cellule. Questo corrisponde al clonaggio della cellula producente un singolo anticorpo.

Sulle diverse colonie cellulari ottenute si ripete lo screening più volte in quanto le cellule

producenti anticorpi possono non essere stabili e portare ad un decadimento del titolo di

anticorpi. Quando le cellule produrranno un titolo costante di anticorpi si potrà essere certi

di aver selezionato un clone. Per verificare che in un pozzetto venga prodotto un unico

anticorpo omogeneo si può effettuare una elettroforesi in condizioni native di un aliquota

del terreno di coltura.

Metodologia Biochimica 2002 – Lez. 6

9

TECNICHE DI IMMUNOPRECIPITAZIONE

Abbiamo visto come la reazione antigene-anticorpo può dar luogo in vari casi (soprattutto

per anticorpi policlonali) alla formazione di aggregati di elevatissimo peso molecolare che

diventano insolubili nelle soluzioni acquose. Abbiamo anche visto che questi immunoprecipitati si formano quando antigene e anticorpo sono presenti in determinati rapporti

stechiometrici. Poiché la quantità di precipitato può essere dosata mediante varie tecniche

(centrifugazione, turbidometria…) si può utilizzare l’immunoprecipitazione per evidenziare

e titolare anticorpi ed antigeni. Quando l’immunoprecipitazione avviene all’interno di un gel

si parla più propriamente di immunodiffusione. Sono stati messi a punto diversi metodi di

immunodiffusione che possono essere utilizzati per il dosaggio di antigeni. Tra questi

l'immunodiffusione radiale semplice, l'immunodiffusione doppia e l'immunoelettroforesi.

L'immunodiffusione radiale semplice consiste nello scavare dei pozzetti in un terreno di

agar in cui sia stato disciolto un anticorpo specifico. Dentro i pozzetti vengono poste

soluzioni contenenti varie diluizioni di un dato antigene. Man mano che l'antigene diffonde

nell'agar si forma un precipitato ad anello che si muove verso la periferia, divenendo

stazionario nella zona di equivalenza. Il diametro dell'anello è funzione della concentrazione di antigene. Ponendo in un grafico il diametro dell'anello (l'area del cerchio) al

punto di equivalenza contro la concentrazione di antigene, si ottiene una retta di taratura

che consente di determinare la concentrazione dell'antigene in un campione ignoto.

Immunodiffusione doppia (metodo di Ouchterlony). Si utilizza un gel d’agar nel quale

sono scavati diversi pozzetti equidistanti da un pozzetto centrale. Nel pozzetto centrale si

deposita l’anticorpo e nei pozzetti attorno i diversi antigeni. Anticorpo ed antigene diffondono nell’agar, in corrispondenza del punto di equivalenza si forma l’immunoprecipitato,

che può essere meglio evidenziato mediante colorazione con Coomassie Brilliant Blue.

Questa tecnica permette di stabilire

se gli antigeni depositati nei diversi

pozzetti sono o non sono identici o

se hanno epitopi in comune. Si ha

AB

AB

AC

BD

una reazione di identità tra più antigeni contenenti identici epitopi

quando le bande di precipitazione si

fondono lungo una linea continua

(caso a). Si ha invece una reazione

di non identità quando il pozzetto

centrale contiene anticorpi contro

AB

AC

entrambi gli antigeni, ma questi non

hanno un epitopo in comune: si

ottengono in questo caso due bande

di precipitazione che si intersecano

(caso b). Si ha infine una reazione di

identità parziale quando i due

antigeni hanno almeno un epitopo in

comune, ma gli anticorpi utilizzati riconoscono sia l’epitopo in comune sia un altro epitopo

proprio di uno solo degli antigeni (caso c). La posizione relativa della banda di

precipitazione fornisce anche una stima semiquantitativa della concentrazione di antigene:

infatti la distanza della banda di precipitazione dal pozzetto contenente l’antigene è

proporzionale alla quantità di antigene presente: tanto maggiore è la quantità di antigene

tanto maggiore è la distanza della banda.

a

c

b

Metodologia Biochimica 2002 – Lez. 6

10

L'immunoelettroforesi è una tecnica che

unisce la specificità della reazione di

immunoprecipitazione con la separazione

di molecole mediante elettroforesi.

Solitamente si utilizza un gel d'agarosio su

cui si praticano due incisioni parallele e

alcuni pozzetti.

Nei pozzetti si depositano gli antigeni

(indicati come HS e HSA nel caso a lato;

notate che HS rappresenta una miscela di

antigeni che include HAS) e si fa avvenire

l'elettroforesi. Al termine dell'elettroforesi,

le due incisioni parallele sono riempite con

un antisiero opportuno e si lascia in

incubazione per una notte. Gli antigeni

diffondono radialmente e gli anticorpi

diffondono lateralmente dando quindi

luogo ad archi di precipitazione. Questa

tecnica può essere usata per valutare la

presenza di determinati antigeni in un

siero o estratto, nonché per valutare la

purezza di una preparazione di antigene

etc.

L'immunoelettrodiffusione, chiamata anche immunoelettroforesi quantitativa o "rocket

elettroforesi" è una tecnica concettualmente simile alla immunodiffusione radiale semplice,

ma che implica un processo elettroforetico. Come nell'immunodiffusione radiale semplice,

si impiega un gel di agarosio in cui sia presente un determinato anticorpo.

In questa matrice vengono scavati dei piccoli pozzetti nei quali viene posto l’antigene

d’interesse. L’antigene deve avere un pI sufficientemente basso da garantirgli una carica

decisamente negativa al pH del gel; l’anticorpo, invece, dovrebbe avere carica

preferibilmente nulla o positiva.

Applicando una corrente continua gli antigeni

migrano verso l'anodo e incontrano gli anticorpi

che si muovono invece verso il catodo; quando

antigene e anticorpo avranno raggiunto

l'equivalenza stechiometrica si formeranno gli

immunoprecipitati insolubili che daranno archi

di precipitazioni vagamente simili a missili – da

cui il nome della tecnica.

Più l'antigene è concentrato nel pozzetto, più

alto sarà il suo arco di precipitazione. Ponendo

in grafico l'altezza degli archi contro la

concentrazione si otterrà una retta di taratura

che servirà per determinare la concentrazione

di un antigene in un campione ignoto.

Un limite della tecnica è, come detto, che

funziona solo per antigeni che abbiano un pI

abbastanza basso – non funziona con antigeni

alcalini o con miscele di antigeni.

Metodologia Biochimica 2002 – Lez. 6

11

DOSAGGIO RADIO IMMUNOLOGICO (RIA)

Questo metodo serve per la quantificazione (‘titolazione’) di antigeni in una soluzione a

concentrazione ignota. Il metodo è basato sulla competizione tra un antigene non marcato

e una quantità fissa dello stesso antigene radioattivo, per il legame con un numero

limitante e costante di siti anticorpali. Solitamente l’antigene viene marcato con iodio

radioattivo (in genere 125I), cercando di alterare il meno possibile la sua immunoreattività.

Per il RIA si utilizzano spesso anticorpi specifici legati ad una fase solida (ad es. sulle

pareti di una provetta). E’ necessario costruire prima di tutto una curva di taratura, a

questo scopo, si fanno reagire gli anticorpi (Ab) con una quantità nota di antigene marcato

(*Ag) e quantità crescenti di antigene non marcato (Ag). Si formano quindi complessi

Ag/Ab e *Ag/Ab; nel caso Ag sia in largo eccesso su *Ag si avrà dell’ Ag marcato libero.

Campione contenente

l’antigene (freddo)

Antigene marcato

(con 125I)

Campione non

contenente

l’antigene

Anticorpo specifico

fissato al fondo del

pozzetto

Poco 125I rimane

legato

Tutto lo 125I

rimane legato

La quantità di *Ag libero (ed eventualmente anche di *Ag legato) può essere facilmente

misurata recuperando il sovranatante. Si può quindi costruire la curva di taratura,

riportando la radioattività legata/radioattività libera contro la concentrazione nota di Ag.

Dalla curva di taratura si può poi calcolare la concentrazione di una soluzione contenente

un titolo sconosciuto di Ag.

Quando l’anticorpo non sia fissato su una fase solida ma libero in soluzione, si può

sempre ricorrere al RIA, ma occorre trovare modi per separare l’antigene legato da quello

non legato. L’antigene libero può essere separato mediante cromatografia a scambio

ionico, oppure adsorbimento al carbone attivato o alla silice. Il complesso Ag/Ab può

invece essere separato utilizzando un anticorpo che reagisca con l’anticorpo complessato

formando un precipitato oppure si può separare mediante precipitazioni con solventi o sali

opportuni.

Il RIA è un tipo di saggio che presenta elevata sensibilità ed elevata specificità. Presenta

tuttavia anche diversi inconvenienti:

-

Il pericolo radiologico legato all’uso di 125I (o 131I).

La durata breve dei reagenti (l’emivita dell’isotopo 125I è solo 60 gg…) obbliga a

marcature frequenti.

Reagenti ed apparecchiature (sistemi per la scintillazione) sono piuttosto costosi.

Per questi motivi, sono stati messi a punto altri tipi di saggi di laboratorio dove gli antigeni

sono marcati in altro modo (con tags fluorescenti o coniugazione con enzimi).

Metodologia Biochimica 2002 – Lez. 6

12

DOSAGGIO IMMUNOENZIMATICO (ELISA)

L'ELISA è una tecnica molto utilizzata, basata sulla coniugazione chimica di enzimi (quali

ad es. la fosfatasi alcalina o la perossidasi) con anticorpi o antigeni. L’attività di questi

enzimi è facilmente monitorabile e consente di quantificare la concentrazione di

complesso coniugato (‘marcato’) con facilità e precisione. A seconda del particolare

metodo utilizzato, l’ELISA può servire per il dosaggio di antigeni o anticorpi.

Anticorpi su fase solida

Trattamento con antigene

marcato (a titolo noto) e

antigene non marcato

(titolo ignoto). Lavaggio.

Aggiunta del

substrato

Misura dell’attività enzimatica

Metodo del doppio anticorpo. In questo

metodo, illustrato a lato, è un anticorpo

che deve essere coniugato con un enzima

indicatore.

Si fa reagire una soluzione ignota di

antigene con un anticorpo specifico legato

ad una fase solida, si lava e si aggiunge

un secondo anticorpo, marcato; (questo

anticorpo dovrà essere policlonale oppure

dovrà essere un anticorpo monoclonale

diverso da quello immobilizzato… capace

di riconoscere un diverso epitopo

dell'antigene).

Dopo un secondo lavaggio si aggiunge il

substrato dell'enzima. In questa tecnica,

l'attività enzimatica misurata sarà

direttamente proporzionale alla

quantità di antigene presente.

Metodo competitivo: presenta molte

analogie con il RIA. Si fa reagire una quantità

nota di antigene marcato con un enzima ed

una quantità ignota dello stesso antigene

libero, con uno specifico anticorpo legato ad

una fase solida (ad es., il fondo del pozzetto

di una piastra). Sul sito di legame

dell'anticorpo si crea competizione tra

l'antigene marcato e quello non marcato.

Dopo aver lavato il complesso con tampone,

si aggiunge il substrato dell'enzima e si

determina, mediante saggi colorimetrici o

spettrofotometrici, l'attività catalitica. L'attività

misurata in queste condizioni è proporzionale

alla frazione di antigene marcato presente

nella miscela. La differenza tra l'attività

misurata in presenza del campione e quella

misurata in una reazione di controllo in cui si è

omesso l'antigene “freddo” consente di risalire

alla concentrazione di antigene nel campione

ignoto.

Trattamento con

antigene (titolo

ignoto). Lavaggio.

Trattamento con secondo

anticorpo (marcato con un

enzima). Lavaggio.

Aggiunta del

substrato

Misura dell’attività enzimatica

Metodologia Biochimica 2002 – Lez. 6

13

Metodo ELISA indiretto: serve per titolare un anticorpo, anziché un antigene.

Il materiale da dosare (ad es., un siero umano) viene fatto reagire con l’apposito antigene

legato ad una fase solida.

Dopo reazione del siero con l’antigene immobilizzato, il materiale che non si è legato viene

rimosso mediante lavaggio.

Si aggiunge poi un anticorpo anti-IgG (ad es., se il siero era umano, si può aggiungere un

anticorpo estratto da un animale di laboratorio immunizzato contro le porzioni costanti di

IgG umane) coniugato con un enzima. Si lava di nuovo e si aggiunge substrato

dell’enzima: l’attività misurata sarà proporzionale alla quantità di anticorpo specifico

presente nel siero originale.

E’ un tipo di saggio molto usato in diagnostica. Ad esempio, alcuni test per evidenziare la

presenza nel sangue di anticorpi contro HIV utilizzano l’ELISA indiretta (figura sotto).

Test ELISA indiretto per la ricerca di IgG anti-HIV1

Albumina

Proteine di HIV

Siero

Piastra per ELISA

Anticorpi anti-umani

coniugati con fosfatasi

Aggiunto substrato della

fosfatasi; sviluppo di

colore.

Metodologia Biochimica 2002 – Lez. 6

14

WESTERN BLOTTING

Miscela di proteine

Questo sistema combina la

risoluzione dell’elettroforesi

con la sensibilità della

rivelazione immunochimica.

Le bande proteiche da un gel

in cui sia avvenuta la

separazione elettroforetica

vengono trasferite ad una

membrana immobilizzante e

poi trattate con un anticorpo

marcato, specifico per la

proteina d’interesse, la cui

banda viene quindi

riconosciuta.

Incubazione con

anticorpo

marcato

anti-A

A

Elettroblottin

g

B

SDS-Page

Filtro

Incubazione

con anticorpo

marcato

anti-B

Autoradiogrammi

Le proteine devono essere trasferite dal gel alla membrana mantenendo la forma e il

livello di diffusione acquisiti alla fine della prima separazione elettroforetica. Il trasferimento

su membrana può avvenire per semplice diffusione, oppure per flusso di solvente in

sistemi sottovuoto, ma più di frequente si utilizza un sistema di elettroblotting.

Il gel viene normalmente posto al catodo e

la membrana all’anodo, il tampone può

essere simile al quello utilizzato nella

prima separazione (ad es., tris-glicina pH

Catodo

8.3) e può contenere SDS o metanolo. Le

caratteristiche del tampone dipendono

Gel

prevalentemente dal tipo di proteina da

Membrana

trasferire; se la proteina è fibrosa, molto

apolare, poco solubile e di alto PM, in

Carta da filtro

assenza di SDS non si assiste al trasfeTovaglioli

rimento. Proteine piccole, che si legano

poco alla membrana e che diffondono in

essa, necessitano invece di Tris Glicina

Anodo

addizionato di 20% di metanolo.

Le membrane che si impiegano possono essere di diverso materiale, ma tutte presentano

dei pori. Questi pori, che possono avere una grandezza diversa per meglio adattarle agli

scopi, hanno un diametro che diminuisce progressivamente nell’attraversamento della

membrana. Il diametro sarà maggiore nella parte esposta al gel, e minore nella parte

esposta all’anodo, le proteine si legano alla matrice con interazioni idrofobiche ed

elettrostatiche e la dimensione decrescente dei pori favorisce il blocco delle proteine

all’interno della membrana.

La prima membrana impiegata è stata quella di nitrocellulosa che ha una capacità legante

di 80-100 mg/cm² in cui prevalgono interazioni elettrostatiche ed è ancora oggi la migliore

per scopi generali. Una seconda membrana impiegata è quella di PolyVinylDiFluoride

(PVDF), con una capacità di 170-200 mg/cm² e che presenta interazioni idrofobiche con le

proteine. Ha una maggiore resistenza meccanica e chimica di quella di nitrocellulosa,

viene impiegata quando le proteine recuperate devono essere caratterizzate e

sequenziate e la sua capacità legante aumenta in presenza di SDS. Esistono anche

membrane di nylon, con una capacità legante molto elevata, che sono consigliate per

ottimizzare il rilevamento per chemiluminescenza.

Metodologia Biochimica 2002 – Lez. 6

15

SITI INTERESSANTI

Per quelli di voi che volessero approfondire l’argomento immunochimica e che hanno

accesso al World Wide Web:

Sito Web

Commento

www.whfreeman.com/immunology/CHAPS.HTML

Versione on-line (condensata ma

completa: copre tutti gli argomenti

fondamentali ed ha molte belle

figure) di un manuale di

immunologia edito dalla W.H.

Freeman & Co. (USA).

ntri.tamuk.edu/monoclonal/introduction.html

Introduzione alle tecniche di

immunochimica dalla Texas A&M

University (Kingsville, Texas,

USA).

www.kcom.edu/faculty/chamberlain/Website/MSTUAR

T/lect4.htm

Saggi per la misurazione

dell’interazione antigeneanticorpo da un corso di

immunologia on line. (Da un

college di Kisksville, Missouri)

www.uct.ac.za/microbiology/western.htm#copper

Descrizione del western blotting

dal capitolo di un manuale on-line

di biologia molecolare già visto

nella lezione passata.

Dall’Università di Cape Town

(Sud Africa).