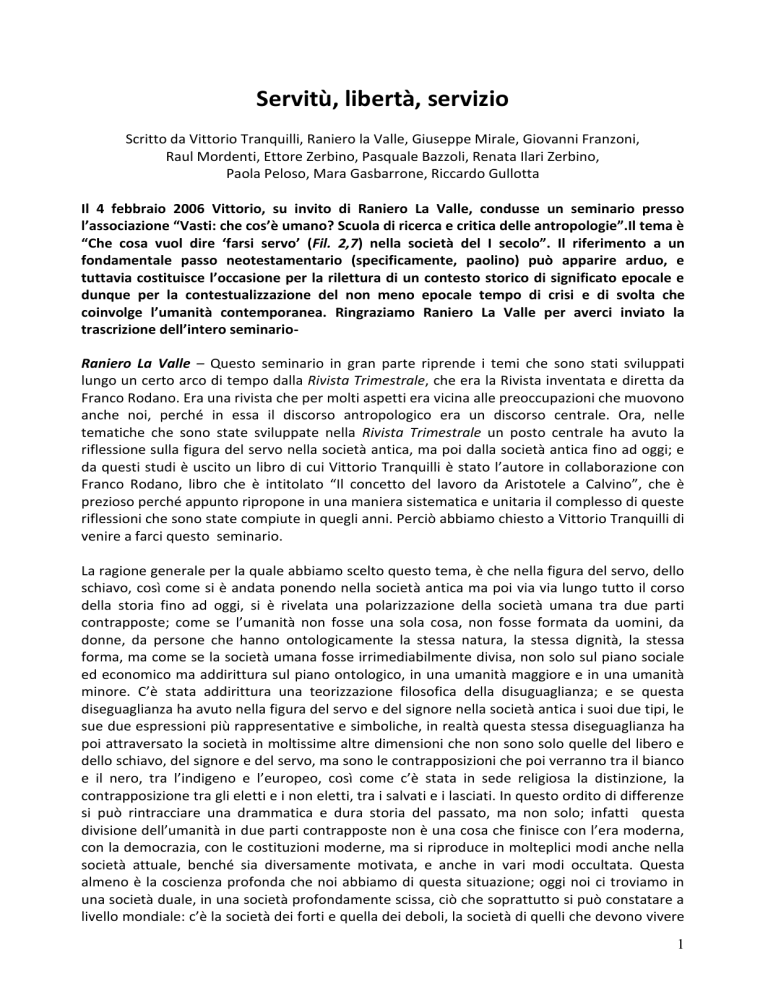

Servitù, libertà, servizio

Scritto da Vittorio Tranquilli, Raniero la Valle, Giuseppe Mirale, Giovanni Franzoni,

Raul Mordenti, Ettore Zerbino, Pasquale Bazzoli, Renata Ilari Zerbino,

Paola Peloso, Mara Gasbarrone, Riccardo Gullotta

Il 4 febbraio 2006 Vittorio, su invito di Raniero La Valle, condusse un seminario presso

l’associazione “Vasti: che cos’è umano? Scuola di ricerca e critica delle antropologie”.Il tema è

“Che cosa vuol dire ‘farsi servo’ (Fil. 2,7) nella società del I secolo”. Il riferimento a un

fondamentale passo neotestamentario (specificamente, paolino) può apparire arduo, e

tuttavia costituisce l’occasione per la rilettura di un contesto storico di significato epocale e

dunque per la contestualizzazione del non meno epocale tempo di crisi e di svolta che

coinvolge l’umanità contemporanea. Ringraziamo Raniero La Valle per averci inviato la

trascrizione dell’intero seminarioRaniero La Valle – Questo seminario in gran parte riprende i temi che sono stati sviluppati

lungo un certo arco di tempo dalla Rivista Trimestrale, che era la Rivista inventata e diretta da

Franco Rodano. Era una rivista che per molti aspetti era vicina alle preoccupazioni che muovono

anche noi, perché in essa il discorso antropologico era un discorso centrale. Ora, nelle

tematiche che sono state sviluppate nella Rivista Trimestrale un posto centrale ha avuto la

riflessione sulla figura del servo nella società antica, ma poi dalla società antica fino ad oggi; e

da questi studi è uscito un libro di cui Vittorio Tranquilli è stato l’autore in collaborazione con

Franco Rodano, libro che è intitolato “Il concetto del lavoro da Aristotele a Calvino”, che è

prezioso perché appunto ripropone in una maniera sistematica e unitaria il complesso di queste

riflessioni che sono state compiute in quegli anni. Perciò abbiamo chiesto a Vittorio Tranquilli di

venire a farci questo seminario.

La ragione generale per la quale abbiamo scelto questo tema, è che nella figura del servo, dello

schiavo, così come si è andata ponendo nella società antica ma poi via via lungo tutto il corso

della storia fino ad oggi, si è rivelata una polarizzazione della società umana tra due parti

contrapposte; come se l’umanità non fosse una sola cosa, non fosse formata da uomini, da

donne, da persone che hanno ontologicamente la stessa natura, la stessa dignità, la stessa

forma, ma come se la società umana fosse irrimediabilmente divisa, non solo sul piano sociale

ed economico ma addirittura sul piano ontologico, in una umanità maggiore e in una umanità

minore. C’è stata addirittura una teorizzazione filosofica della disuguaglianza; e se questa

diseguaglianza ha avuto nella figura del servo e del signore nella società antica i suoi due tipi, le

sue due espressioni più rappresentative e simboliche, in realtà questa stessa diseguaglianza ha

poi attraversato la società in moltissime altre dimensioni che non sono solo quelle del libero e

dello schiavo, del signore e del servo, ma sono le contrapposizioni che poi verranno tra il bianco

e il nero, tra l’indigeno e l’europeo, così come c’è stata in sede religiosa la distinzione, la

contrapposizione tra gli eletti e i non eletti, tra i salvati e i lasciati. In questo ordito di differenze

si può rintracciare una drammatica e dura storia del passato, ma non solo; infatti questa

divisione dell’umanità in due parti contrapposte non è una cosa che finisce con l’era moderna,

con la democrazia, con le costituzioni moderne, ma si riproduce in molteplici modi anche nella

società attuale, benché sia diversamente motivata, e anche in vari modi occultata. Questa

almeno è la coscienza profonda che noi abbiamo di questa situazione; oggi noi ci troviamo in

una società duale, in una società profondamente scissa, ciò che soprattutto si può constatare a

livello mondiale: c’è la società dei forti e quella dei deboli, la società di quelli che devono vivere

1

e di quelli che invece devono morire. Ora questa dicotomia profonda ha il suo modello appunto

nella contrapposizione tra servo e signore; è una dicotomia che ci troviamo di fronte anche oggi

e questo è uno dei grandi temi, anzi io penso il maggiore tema della politica moderna.

Questa è la ragione generale di questo seminario. La ragione particolare è quella a cui

accennavo nella lettera di convocazione di questo incontro, ed è questa: c’è stato un momento

nella storia in cui proprio questa figura del servo, dello schiavo è stata assunta come il peccato

da superare, da risarcire; è il momento in cui è emersa la figura del servo come il non uomo da

rivendicare, da trasformare e da restituire ad una dimensione pienamente umana; questo

momento della storia si ha con la venuta di Gesù, il quale come tutti sanno è professato come il

Verbo incarnato; è noto il discorso dell’incarnazione, il Verbo che si fa uomo e così via; però

dentro questa nozione che è di cognizione comune, c’è un aspetto che è quasi sempre

dimenticato o trascurato o occultato, e cioè che questa incarnazione, questo farsi uomo del

Verbo non avviene in un uomo generico, avviene in un uomo storico, che non è solo, come

volentieri oggi si ricorda, un palestinese del I° secolo: in modo specifico questa incarnazione

avviene nella forma del servo; essa, così come ci viene trasmessa dai testi della fede rivelata, è

una incarnazione nella figura del servo. Questa è una cosa che viene espressa in molti modi

nella Scrittura, nel modo più forte nella lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 2, laddove appunto

si dice che il Cristo pur essendo nella forma di Dio, “en morphē Theoū”, non tenne per sé come

se fosse una rapina l’essere uguale a Dio ma facendosi simile all’uomo prese la forma del servo,

“morphèn doùlou”; quindi esattamente nello stesso modo in cui il Cristo è nella forma di Dio,

cioè è divino, esattamente in questa stessa forma, detto con le stesse parole, assume “morphèn

doùlou”, cioè la forma del servo; il che non può essere una ridondanza retorica, non può essere

una ridondanza puramente spirituale. Questa cosa però è stata ignorata per secoli nelle grandi

controversie dei concili cristologici; a Nicea, a Efeso, a Costantinopoli primo, la reminescenza di

questo testo di Paolo, di questo essere entrato il Verbo nella figura del servo non viene mai

citata, tanto è vero che nel simbolo niceno-costantinopolitano che i credenti recitano nella

liturgia, questo accenno al servo assolutamente non c’è; ed è invece proprio nel grande concilio

cristologico per così dire ricapitolativo, che è il concilio di Calcedonia (451), che attraverso una

lettera del Papa Leone Magno ai Padri Conciliari lì riuniti, viene riproposta con forza questa

realtà dell’incarnazione del Verbo nella figura del servo. Ci sono poi altri riscontri biblici: per

esempio l’episodio che viene narrato da Giovanni della lavanda dei piedi, che sostituisce in

Giovanni il racconto dell’istituzione dell’eucarestia che c’è negli altri evangelisti, nei Vangeli

sinottici. In questo episodio della lavanda dei piedi Gesù fa quel gesto che si può considerare un

gesto di umiltà, un gesto di amore e certamente lo è, ma in modo specifico nel gesto della

lavanda dei piedi Gesù compie una cosa che neanche lo schiavo faceva, cioè che neanche lo

schiavo ebreo faceva: lo schiavo ebreo non lavava i piedi al signore, i piedi venivano lavati dagli

schiavi stranieri perché solo a loro era conforme questa forma estrema di umiliazione; ciò è

come dire che in Gesù non c’è solamente il prendere la figura del servo, ma il prendere la figura

del servo e la figura dello straniero. Certamente questo discorso del servo si potrebbe

intendere, come spesso è stato inteso, come un semplice riferimento a una figura classica della

Bibbia: nell’Antico Testamento c’è la figura del servo del Signore; e allora si dice che Gesù è

servo ma non nel senso storico, sociale, concreto in cui il servo è servo nella società palestinese

del I° secolo, ma nel senso che prende la forma del servo per attuare le antiche scritture, le

antiche profezie che parlavano del salvatore di Israele come del servo del Signore; quindi si

tratterebbe di una trasposizione spiritualistica della figura del servo nella figura di Gesù, sicché

essa non avrebbe una sua concretezza, una sua realtà effettiva. Ora contro questa

interpretazione, si deve dire che quando nella Bibbia ebraica, nelle profezie di Isaia, compare

2

questa espressione, “il servo del Signore”, nella traduzione greca dei 70 non si usa mai la parola

“doùlos” che è la parola greca che indica lo schiavo, ma si traduce sempre con la parola “pais”

che significa figlio; quindi il servo del Signore nella Bibbia ebraica è il figlio, il figlio di Dio; e

perciò quando Paolo, che sapeva bene il greco usa la parola “doùlos” e non la parola “pais”

significa che vuol proprio dire il servo, lo schiavo; e allora questa è certamente una cosa da

indagare. Naturalmente questa è una cosa che ha un grande interesse per quelli che hanno

fede, ma credo che abbia interesse anche molto al di là di quelli che hanno fede perché se c’è

questa tradizione nella quale il figlio di Dio prende la forma dello schiavo, è molto importante

sapere se quando si parla dello schiavo se ne parla in un senso generico, allegorico, oppure si

parla dello schiavo nel senso preciso in cui i lettori del greco di Paolo del I° secolo d.C.

intendevano quando leggevano la parola “doùlos”, e non potevano che intendere lo schiavo.

Queste sono le due ragioni, quella generale e quella particolare per cui ci è sembrato

interessante, proprio per procedere nella nostra ricerca sulla giustizia, di capire bene che cosa

voleva dire allora essere servo, essere schiavo; e questa è la ragione per cui abbiamo chiesto a

Vittorio Tranquilli di essere qui con noi. Tali motivazioni precedono l’esposizione di Vittorio

Tranquilli; non gli chiediamo un discorso sulla fede, non gli chiediamo un discorso sulla

cristologia, certamente non è questo il tema del seminario; il tema del seminario è capire cos’è

il servo nella filosofia della Grecia classica, in Aristotele, quindi che cosa era il servo, come

poteva essere inteso il servo nella società del I° secolo; le motivazioni che vi ho detto

precedono la ricerca e ne danno ragione.

Vittorio Tranquilli – Vorrei fare una premessa. Effettivamente Franco Rodano si è occupato

molto di questi temi. In particolare per quanto riguarda questo capitolo 2 versetti dal 5 all’11

dell’epistola ai Filippesi, l’interpretazione di Rodano mi sembra in sostanza collimante con

quella di La Valle. Comunque chi fosse interessato la può andare a leggere quale Franco Rodano

la espose non sulla Rivista Trimestrale ma in un corso di storia del pensiero politico tenuto nel

1968-1969 a un gruppo di giovani del movimento studentesco dell’epoca. Queste lezioni furono

poi riprese e continuate in anni successivi sempre ai giovani del movimento studentesco, e

furono da me sbobinate, trascritte da nastro, e pubblicate in due volumi. Uno di questi volumi si

intitola “Lezioni di storia possibile”: a pag. 82 e seguenti di questo libro potete trovare

l’interpretazione di Rodano a questo passo di San Paolo. Mi pare che sia collimante anche

perché lui insiste poi molto su quell’autem: “fu obbediente fino alla morte, mortem autem

crucis”: dunque non soltanto la morte, ma la morte di croce, che era il supplizio riservato agli

schiavi.

Questo seminario si basa su uno studio di Aristotele, essendo egli il massimo o uno dei massimi

esponenti del pensiero greco; questo studio appunto risale al 1962, primo numero della Rivista

Trimestrale e poi fu continuato in altri numeri. Io qui ora riprendo quello studio, anche se nella

prospettiva indicata da Raniero.

Non credo che in questa sede interessi un’analisi in termini storico-sociali, e magari economici,

dei tratti caratterizzanti il ceto servile nell’ambito specifico della società ebraica del primo

secolo. Quello che interessa qui, credo sia piuttosto cercar di vedere come era inteso e che cosa

era il servo generalmente nell’insieme della società antica, o meglio pre-capitalistica, alla quale

viene dato anche, non a caso, il nome di società signorile: rifacendosi cioè alla figura del

3

signore, dialetticamente antitetica a quella del servo e che quindi immediatamente la implica e

la richiama.

Su un tema di questo genere (che potremmo allora enunciare così: “L’uomo, il signore e il servo

nell’era pre-capitalistica”, e che è un tema di carattere filosofico-antropologico), prendiamo

quindi come paradigma l’antropologia di Aristotele, quale risulta nella “Politica” e nell’”Etica

nicomachea”, utilizzando talvolta, all’occorrenza, i rispettivi commenti di S. Tommaso d’Aquino

(“In libros Politicorum Aristotelis expositio” e “In libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum

expositio”).

La vera “opera dell’uomo”

In questa prospettiva la prima cosa che si deve vedere è come Aristotele definisce l’operazione

tipica; peculiare e distintiva dell’uomo in quanto uomo, in quanto tale; poi dovremo vedere

qual è l’operazione dello schiavo, se è vicina o lontana da questa.

Nel libro I dell’ “Etica Nicomachea” (“Etica a Nicomaco”), Aristotele si domanda che cosa sia il

bene. Ogni determinata operazione o attività umana – osserva – è ordinata a un bene specifico:

ad esempio la medicina alla salute, l’arte militare alla vittoria, l’architettura all’edificazione di

una casa. Questi beni particolari, però, sono desiderati in vista di beni ulteriori. Al di là e al di

sopra di essi, deve esservi un bene fine a se stesso, e sarà questo il bene perfetto.

Vediamo, attraverso alcune brevi citazioni, il percorso logico seguito da Aristotele per definire

questo bene perfetto (mi servo di una traduzione di Laterza del 1957, che non è molto bella

nella forma perché ha voluto essere molto letterale).

«Noi diciamo che è più perfetto il fine che si persegue di per se stesso che non quello che si

persegue per altro motivo; (diciamo inoltre) che ciò che non è mai scelto in vista di altro è più

perfetto dei beni scelti contemporaneamente per se stessi e per altre cose; insomma il bene

perfetto è ciò che deve essere scelto sempre di per sé e mai per altro. Tali caratteristiche sembra

presentare soprattutto la felicità: infatti noi la desideriamo sempre di per se stessa e mai per

qualche altro fine; invece l’onore e il piacere e la ragione e ogni altra virtù li perseguiamo bensì

di per se stessi (infatti, se anche essi dovessero essere privi di ulteriori effetti, noi

desidereremmo ugualmente ciascuno di essi), tuttavia li scegliamo anche in vista della felicità,

immaginando di poter essere felici attraverso questi mezzi. Invece la felicità nessuno la sceglie in

vista di questi altri beni, né, in generale, in vista di qualcosa d’altro. Ma anche

dall’autosufficienza sembrano provenire gli stessi risultati. Il bene perfetto sembra infatti essere

autosufficiente […]. Insomma la felicità appare essere qualcosa di perfetto e di autosufficiente,

essendo il fine delle azioni».

Bisogna dire però – sostiene Aristotele – qualcosa di più preciso sulla natura della felicità, per

identificare il bene supremo con la felicità. A tal fine si deve esaminare quale sia – così

Aristotele testualmente si esprime – l’opera dell’uomo. Proseguo allora nella citazione,

riprendendo però, adesso, la traduzione fatta per San Tommaso, che non sapeva il greco, da

Guglielmo di Moerbeke, che era un suo amico, era il “poenitentiarius” o confessore di vari papi

dell’epoca, il quale appunto si dedicò a tradurre in latino per Tommaso le opere di Aristotele, in

modo che lui poté conoscerle con una certa sicurezza.

4

«Forse che, mentre esistono opere e attività distinte del tessitore e del conciatore, non ve ne

sarà alcuna propria dell’uomo, cosicché quest’ultimo sarà da ritenere ozioso per natura? O al

contrario, come risultano esservi operazioni specifiche dell’occhio, della mano, del piede e di

ogni singolo membro, così dovrà individuarsene una che sia al di sopra di tutte queste e vi

presieda? E quale sarà essa dunque? Il vivere, in verità, è comune anche alle piante, mentre qui

si ricerca l’operazione peculiare dell’uomo. E’ quindi da scartare il processo della nutrizione e

della crescita. Vi è poi la sensibilità, ma anche questa appare comune sia al cavallo, sia al bue, sia

ad ogni altro animale. Non rimane perciò se non l’operazione propria di un essere razionale».

E qui cominciamo a delimitare il campo. Dal parlare dell’ opera dell’uomo, come dell’

operazione essenziale, vera dell’uomo, al parlare, tout court, dell’essenza dell’uomo stesso, il

passo è breve, o meglio non c’è alcun passo da fare: le due cose si identificano. Infatti quanto

riferito sin qui può essere espresso anche, senza difficoltà, in termini di struttura essenziale,

costitutiva, attribuita da Aristotele all’uomo. Di preciso egli configura – così si esprime – un

composto umano formato da tre parti, ovvero – così le chiama – da tre anime: l’anima

vegetativa, l’anima sensitiva, e l’anima razionale, che però non sono anime nel senso di entità

metafisiche, sono dei principi vitali.

Ora, essendo l’anima razionale – essa ed essa sola – quella distintiva ed esclusiva dell’uomo, è

lecito dire che l’uomo è razionalità. Per Aristotele ogni essere è il principio superiore che è in

lui, è quest’essere giunto alla pienezza di se stesso. C’è tutta la questione della potenza all’atto,

etc. Dunque l’uomo è pienamente se stesso solo in quanto razionalità in atto; è su questo

terreno che egli raggiunge la felicità. C’è però da fare un’ulteriore distinzione; razionalità è

usata da Aristotele a due livelli, in due sensi: c’è la razionalità “in senso essenziale, in quanto

cioè trattasi della stessa attività dell’intendere e del ragionare – per usare le parole di San

Tommaso in Libros Eticorum Aristotelis expositio - e questa attività è razionale in via principale

poiché ciò che è in virtù di se medesimo ha sempre preminenza su ciò che è in virtù di altro”;

questa è la razionalità contemplativa, o speculativa (i due termini sono pressoché equivalenti),

tesa unicamente a ricercare il vero, a riflettere sull’ordine del cosmo, per adeguarvisi, riposare

in esso, godere di esso. A questo tipo di razionalità si addice propriamente il termine di

intelletto. E poi c’è la razionalità che presiede alle altre attività del composto umano, presiede

ad una retta vita delle passioni, dell’anima sensibile e presiede alle attività del corpo, dell’anima

corporea, e questa è la razionalità pratica tesa a regolare i comportamenti dell’uomo

nell’insieme della sua composita struttura. La virtù che corrisponde alla prima delle due

razionalità, quella che rimane in se stessa ed è rivolta alle operazioni puramente intellettuali, è

la virtù della sapienza, mentre quella che corrisponde alle operazioni dell’anima razionale, in

quanto rivolta al di sotto di sé, al resto del composto umano, è la virtù della prudenza.

Ora, fra il primo e il secondo tipo di razionalità, quale sarà “più alto” – stante il modo

aristotelico di argomentare - se non il primo? Si tratta della razionalità tesa alla ricerca del vero,

tesa a riflettere, come ho detto, sull’ordine del cosmo, a riflettere – dice testualmente il filosofo

– a riflettere sulle cose come esse sono e come non possono non essere, non possono essere

diverse da come esse sono. L’operazione del sapiente, l’operazione secondo l’intelletto, è

adeguarsi all’ordine del cosmo, è riconoscere queste cose che non possono essere diverse da

come sono. Ed è questa operazione quella veramente tipica dell’uomo, l’operazione

contemplativa, speculativa, è il riconoscimento di ciò che è veramente umano ed anche al di

sopra dell’uomo stesso. E’ dunque nell’esercizio della ragione al suo livello supremo, cioè

appunto in quanto “intelletto”, che viene finalmente a identificarsi l’essenza vera dell’uomo, la

sua compiutezza, dunque la sua felicità.

5

Qui mi dovete consentire una citazione di una certa lunghezza, che credo molto utile per capire

meglio questo punto, come è necessario per proseguire il discorso sul tema che ci interessa

(cito l’ “Etica a Nicomaco” sempre sulla base della traduzione latina di Guglielmo di Moerbeke).

«L’attività più eccellente e fonte di felicità più vera, è certo quella della parte migliore che è in

noi […]. Se la felicità risiede in un’operazione conforme a virtù, è logico che si tratti della virtù

superiore, propria di ciò che nell’uomo vi è di più alto […], tale cioè da possedere l’intelligenza

delle cose buone e divine, essendo o divino esso stesso, o comunque il principio più divino che è

in noi: precisamente nell’operazione di questo principio, nell’operazione conforme alla virtù che

ad esso presiede [individuata da Aristotele nella sapienza], sta dunque la felicità perfetta.

Si tratta precisamente dell’attività speculativa. Questa infatti è l’attività più alta, poiché

l’intelletto è in noi il principio superiore e riguarda le cose più eccelse fra quelle passibili di

conoscenza. Ed è anche l’attività più continua: possiamo infatti contemplare con una continuità

maggiore di quella consentita da qualunque altra attività. D’altra parte, stimiamo che il diletto

sia carattere essenziale della felicità; ora, fra tutte le attività conformi a virtù, quella secondo

sapienza è certo la più dilettevole: ineriscono infatti alla filosofia piaceri mirabili nella loro

purezza e solidità […]. L’autosufficienza, poi, è propria soprattutto dell’attività speculativa. Se

infatti tanto il sapiente quanto il giusto e ogni altro hanno bisogno delle cose necessarie per

vivere, tuttavia, assicurate queste ultime, il giusto avrà ancora bisogno di coloro verso i quali

dimostrarsi tale, e analogamente può dirsi del temperato, del forte e di chi viva secondo le altre

varie virtù; il sapiente, invece, può contemplare rimanendo solo con se stesso, e quanto più è

sapiente, tanto più lo può. Gli gioverà forse avere dei collaboratori, nondimeno è del tutto

autosufficiente.

Sola, poi, fra tutte le attività umane, la sapienza è amata per se stessa. Null’altro infatti ne

deriva all’infuori dello speculare, mentre dalle attività pratiche ci attendiamo qualcosa, più o

meno grande, al di là di esse. Altro carattere della felicità è inoltre quello della libertà da scopi o

preoccupazioni estrinseci. Ora, le altre attività non possiedono tale carattere, ma tendono a

qualche fine estrinseco e quindi non sono volute per se stesse. L’operazione dell’intelletto,

invece, essendo puramente speculativa, non ricerca alcun fine fuori di sé, ma è fonte essa stessa

di una felicità che, rimanendo in essa, la intensifica. Perciò sia l’autosufficienza, sia la libertà da

tutto il resto, sia l’assenza di ogni preoccupazione, sia l’umana compiutezza, sia qualunque altro

carattere proprio della beatitudine, sono tutti inerenti a questa operazione […].

Certo, una vita dedita a tale operazione sarà superiore alla normale misura umana, poiché sarà

conforme, più che all’uomo nell’insieme della sua composita struttura, a quella scintilla divina di

cui lo rende partecipe. Infatti, quanto il superiore principio intellettuale si eleva al di sopra del

composto umano, tanto l’operazione speculativa si distingue dalle attività conformi a ogni altra

virtù. Come, cioè, l’intelletto è principio divino rispetto al complesso dell’uomo, così la vita

conforme a tale principio è divina rispetto alla comune esistenza umana. Ma non bisogna vivere

come consigliano coloro che vogliono gli uomini dediti a cose umane e i mortali a cose mortali;

bisogna invece, per quanto possibile, farsi immortali, cercando in ogni modo di vivere secondo la

nostra parte migliore. Questa invero, pur se di minime dimensioni, sopravvanza di gran lunga

tutte le altre per potenza e pregio; e l’uomo in quanto tale risulta consistere in essa, dal

momento che la parte superiore è quella principale.

Ora, conviene scegliere un modo di vivere conforme alla propria vera essenza, e non ad altre

cose […]. Ogni essere si distingue, per natura, in base a ciò che vi è in lui di migliore e di più alto:

per l’uomo, dunque, tale aspetto distintivo sarà la vita secondo intelletto, dato che soprattutto

in questo egli consiste. Perciò chi vivrà in tal modo sarà veramente felice».

6

Individuo e società

“Chi vivrà in tal modo”, dice Aristotele. Ma, appunto, chi vivrà in tal modo? Chi vorrà e potrà

vivere “secondo intelletto”? Bisogna aggiungere un punto interrogativo. Questo pronome chi

già da solo ci fa capire che per Aristotele non è necessario che la “vita secondo intelletto” sia di

tutti. Al contrario, dalle citazioni fatte sopra e dagli stessi caratteri che abbiamo visto attribuiti

alla “operazione speculativa” (l’essere conforme a ciò che nell’uomo “vi è di più alto”, al

“principio divino che è in noi”, l’essere autosufficiente), nonché dai caratteri di chi esercita tale

operazione (questo “sapiente” solitario contemplatore del vero, questo “filosofo” libero da ogni

altro scopo o preoccupazione), da tutto ciò emerge chiaramente che la “vita secondo intelletto”

può essere attinta solo da pochi.

Ma questo non pone, in Aristotele, alcuna difficoltà. Affinché l’ uomo sia realizzato, è sufficiente

che si realizzino, che si “compiano”, che giungano all’operazione umana di vertice, alcuni

individui, anche pochi, anche – al limite – uno solo. Ciò non contraddice affatto – come a prima

vista potrebbe sembrare - il noto assioma aristotelico che l’uomo è animale sociale (o più

precisamente, per attenerci al termine aristotelico, politico). Questa definizione, infatti, va

presa “secondum quid”. Si è già accennato all’uomo aristotelico come “composto” da tre

principi, da tre “anime”: vegetativa, sensitiva, razionale. Ebbene, l’uomo è “sociale” secondo i

primi due principi e secondo quella “parte” del terzo, quell’aspetto o momento della

razionalità, il cui compito è di disciplinare e regolare gli altri due in maniera “prudente”. E’

proprio la virtù della “prudenza” quella che presiede all’esplicarsi di questo momento inferiore,

“pratico” della razionalità, così come a quello superiore, “intellettivo”, presiede la “sapienza”.

E allora su questo terreno - vita vegetativa, vita sensitiva e vita razionale rivolta alla pratica

(cioè su tutto ciò che non è intellettuale, su tutto ciò che sta al di sotto dell’operazione del

sapiente) - le cose si rovesciano. Qui, a questo livello inferiore, occorre veramente che tutti

abbiano il necessario per la vita del corpo (la salute e i beni di sussistenza), che in tutti la vita

affettiva, e insomma le passioni, siano regolate secondo le virtù etiche (giustizia, equità,

temperanza, fortezza, coraggio, altruismo ecc.). In effetti, dopo aver trattato – come abbiamo

visto nelle citazioni precedenti – della vita “secondo intelletto”, conforme alla virtù suprema

della “sapienza”, Aristotele, proseguendo, parla degli altri piani di vita e delle rispettive “virtù”:

«Al secondo posto sono da annoverare le attività conformi a ogni altra virtù […]. Tali sono le

opere secondo giustizia, secondo coraggio, secondo equità negli scambi, il sovvenire alle altrui

necessità, e così via […]. A sua volta, la prudenza [cioè, ricordiamo, la virtù propria dell’ “anima

razionale” in quanto regolatrice della vita sensitiva e vegetativa] è congiunta alle virtù etiche, e

queste a quella, dal momento che i principi della prudenza si manifestano, sul piano etico, come

virtù e la rettitudine etica è tale perché conforme a quei principi. L’una e gli altri sono dunque in

immediato rapporto con le passioni, e perciò con gli elementi del composto umano. Siffatte

virtù, quindi, sono umane […] e del pari umana sarà una vita conforme ad esse, insieme a quel

tanto di felicità che le è inerente. L’operazione speculativa, invece, è separata».

Ed ecco come San Tommaso commenta queste asserzioni di Aristotele:

«Ne discende chiaramente che sia la prudenza, sia le virtù etiche, riguardano gli elementi del

composto umano. Propriamente parlando, dunque, tali virtù sono umane in quanto l’uomo è

costituito anche dal corpo, e in tal senso sarà perciò umana la vita conforme alla prudenza e alle

7

virtù etiche, cioè la vita attiva, con il tipo e grado di felicità che ne conseguono, laddove la vita

contemplativa, specificamente propria dell’intelletto, e la felicità che essa comporta, sono cose a

se stanti e divine».

A questo punto ci domandiamo quale sia, in Aristotele, il rapporto tra l’operazione solitaria o

almeno strettamente elitaria del “filosofo” e la vita sociale, tra la razionalità “contemplativa”“speculativa” e la ragione “pratica”, tra la “sapienza” e la “prudenza” con la sua subordinata

costellazione di virtù “etiche”.

C’è nel cosmo una condizione in cui è presente solo la sfera suprema, di quelle che Aristotele ha

prima enunciato, è presente soltanto la vita intellettuale, del tutto autonoma, a se stante,

sganciata da ogni aspetto pratico sotto qualunque profilo e per qualunque esigenza, quindi

slegata da ogni altra virtù al di là della sola “sapienza”. Però non è una condizione degli uomini,

è degli dei. Aristotele ne parla in questi termini:

«Quali azioni – si legge nell’Etica a Nicomaco - dovremmo attribuire agli dei? Forse quelle

ispirate alla giustizia [nei rapporti economici]? Ma certo gli dei apparirebbero ridicoli se si

dedicassero agli scambi, se dessero pegni, e così via. Ovvero le azioni coraggiose, che li

porterebbero ad affrontare tremendi pericoli per il proprio onore? E se li diremo liberali, a chi

dunque faranno elargizioni? Non si addice loro possedere denaro e altri beni. Se infine li

supporremo temperati, in che senso lo saranno? E non apparirà goffo lodarli perché non cedono

a disordinate concupiscenze?1 In verità, passati in rassegna questi vari aspetti riguardanti le

azioni, essi risultano tutti meschini e indegni degli dei».

Per l’uomo, però, le cose sono diverse. Certo – lo abbiamo visto – gli individui umani dediti alla

contemplazione, alla speculazione, tendono a “farsi immortali”; ma – aggiunge Aristotele – “per

quanto è possibile”. La domanda che poco fa ci siamo posti (quale rapporto tra operazione

speculativa e vita sociale) viene allora a specificarsi così: qual è la condizione e la misura di

questo farsi immortali “per quanto possibile; a quale condizione cioè la suprema operazione

umana – quell’operazione “contemplativa” o “speculativa” in cui l’uomo realizza

compiutamente se stesso – può svolgersi con sufficiente regolarità, continuità, sicurezza?

La risposta è: a condizione che le operazioni degli altri elementi del “composto umano” –

l’elemento “vegetativo” e quello “sensitivo” – si esplichino in modo adeguato e bene ordinato,

sotto la guida della “razionalità” nel suo momento “pratico”. E ciò può avvenire soltanto,

precisamente, nel quadro della società e delle sue istituzioni. La vita sociale è dunque finalizzata

all’operazione solitaria o estremamente elitaria del “sapiente”. In tanto la società assicura a

tutti il nutrimento e la salute del corpo e in tanto essa realizza il corretto comportamento etico

di tutti, in quanto ciò è necessario per mettere i “felici pochi” nelle condizioni migliori per

effettuare la loro specifica e suprema operazione secondo “sapienza”, e quindi perché l’uomo

sia realizzato in quanto uomo.

E’ tuttavia da aggiungere che questa finalizzazione delle operazioni dei due elementi inferiori

del “composto” alla “vera opera dell’uomo”, non ha carattere positivo, ma solo negativo. Voglio

dire che una vita “vegetativa” accettabile e una bene ordinata vita dei sensi, delle emozioni,

delle passioni, non danno all’operazione suprema dell’uomo un contributo diretto, che le porti

a parteciparvi, a incidervi in qualche modo e misura. Abbiamo visto infatti che l’operazione

1

Qui lasciamo stare Omero e l’Iliade perché lì gli dei facevano proprio queste cose.

8

suprema, l’operazione della ragione in quanto “intelletto”, è del tutto “separata”. Una buona

vita “vegetativa” e una vita “sensitiva” ordinata, invece, sono condizioni esterne: sono

necessarie unicamente per tutelare, per garantire, per difendere l’operazione suprema

dell’uomo da qualunque ostacolo, fattore di disturbo, di distrazione, di interruzione, di

dispersività, e insomma – come Aristotele si esprime – da qualunque “impedimento”.

Per svolgere con tutta serenità, continuità e congruenza la sua suprema operazione, il

“sapiente”, non essendo comunque un dio ma un uomo, deve vedersi garantito dalla fame,

dalla miseria, dalla malattia, dall’impeto disordinato delle passioni, da litigiosità fra individui, da

scontri tra gruppi. Fornire ai “felici pochi” questa garanzia è appunto il compito della vita

regolare e bene ordinata di tutti, che si realizza o comunque deve tendere a realizzarsi sul piano

della società.

La famiglia e l’ “opera del servo”

Che cosa c’entra il servo in tutto questo? Il discorso di Aristotele sulla dimensione sociale si

articola secondo le due grandi istituzioni di essa: la famiglia e la polis, ovvero, come oggi

diremmo, lo Stato. La famiglia deve assicurare ciò di cui ha bisogno il corpo; lo Stato, oltre a

sancire definitivamente questa sicurezza, deve disciplinare i cittadini, con l’educazione (in

Grecia, soprattutto ad Atene, a Sparta, l’educazione era soprattutto a livello della polis, dello

Stato) con le leggi e le sanzioni, affinché vivano secondo le varie virtù etiche. Siamo arrivati così

a poter vedere, adesso, quali siano la collocazione e la funzione della figura umana del servo;

umana però – come risulterà – solo in un senso molto riduttivo. Da ora in poi, l’opera di

Aristotele da tenere più presente non sarà più la “Etica a Nicomaco”, ma la “Politica”, ed

essenzialmente il suo libro I. (è lì che è svolta la tematica del servo e della famiglia di cui il servo

è una componente subordinata).

In quale delle due grandi dimensioni e istituzioni sociali - la polis e la famiglia – si colloca il

servo, lo schiavo? Evidentemente, egli, o meglio esso, non partecipa in alcun modo alla vita

della polis, non è e non può essere un soggetto di vita politica, per il semplice motivo che non è

un cittadino ma, appunto, uno schiavo. In effetti – passando per un momento a osservazioni di

carattere descrittivo – il grosso degli schiavi veniva reclutato in occasione di guerre contro

popoli non greci, e dunque barbari: venivano ridotti in servitù i prigionieri catturati in queste

guerre. Scrive Aristotele nella “Politica”:

«E’ giusto che i barbari siano sotto il dominio dei greci, in quanto il barbaro e il servo sono, per

natura, la stessa cosa».

E ancora:

«Si deve utilizzare la guerra per catturare quegli uomini che, sebbene conformati, predisposti

dalla natura per servire, non vogliono essere assoggettati».

(Su questo concetto del servo “per natura” torneremo fra poco).

Esclusa dunque la polis, la figura e la funzione del servo vengono invece a rientrare nella

dimensione e nell’istituzione della famiglia. Evidentemente, però, la famiglia di cui parla

Aristotele non è quella delle nostre società, ma quella esistente ai suoi tempi, e comunque

9

quella che è per lui paradigmatica e da cui, ai suoi occhi, non ci si dovrebbe troppo allontanare.

Faccio questa aggiunta perché già al tempo di Aristotele la famiglia non è solo quella

aristocratico-patriarcale; Atene era già una città mercantile; ma il discorso aristotelico assume

le realtà che più si prestano a un paradigma filosofico, e giunge fino a dire che ciò che non si

presta a questo paradigma sono aggiunte spurie che andrebbero rifiutate. Per esempio lui ce

l’ha moltissimo con i mercanti; i mercanti sono peggio dei servi, ce l’ha con gli artigiani, perché

non sono inquadrabili in uno schema filosofico. Vediamo come questa famiglia aristotelica si

configura nel libro I della “Politica”:

«I primi, fondamentali rapporti che costituiscono la famiglia sono quelli tra il padrone e il servo,

tra il marito e la moglie, tra il padre e i figli, ossia il rapporto dispotico, il rapporto coniugale, il

rapporto procreativo».

Si noti che il rapporto dispotico, il rapporto tra padrone e servo, è messo al primo posto. Infatti

l’ opera del servo – l’insieme delle attività che il servo deve svolgere secondo gli ordini del

“despota” – è basilare affinché la famiglia possa adempiere il suo ruolo subordinatamente

umano, che sta all’infimo gradino del “composto umano”, e cioè quello di dare il nutrimento.

In precedenza abbiamo visto quale è, per Aristotele, la vera opera dell’uomo, identificata con la

suprema attività “intellettuale” del “sapiente”. Ebbene, siamo adesso venuti a parlare dell’

opera del servo. E quale sarà essa mai, se non quell’operazione, antitetica ma dialetticamente

necessaria, che con una parola di uso generale, valida per tutte le epoche e a tutte le latitudini,

si chiama il lavoro?

Su questo termine, lavoro, occorrono però delle precisazioni, perché non è molto aristotelico.

Ai nostri occhi, il lavoro è ordinato alla produzione; il servo aristotelico, invece, è ordinato

essenzialmente all’uso, al consumo. I rispettivi termini greci sono poiésis e krêsis. Poiésis, cui in

latino corrisponde factio, è l’operazione del fare nel senso di trasformare, fabbricare. Krêsis è

invece l’operazione dell’usare, e in latino è in relazione con actio. “Crematistica” è chiamato

infatti, nella “Politica”, il ruolo del capo-famiglia in quanto economo, cioè in quanto

amministratore della famiglia stessa (come si sa, il significato originario di economia era

appunto: l’arte, l’attività di amministrare la famiglia, era la legge della famiglia). Non è detto

che il capo della famiglia debba per forza fare anche l’economo. Se il capo-famiglia poteva

scaricare questo ruolo su altri a lui sottoposti, tanto meglio. Mi sono venute in mente,

preparando questo seminario, le pagine di “Giuseppe in Egitto” dedicate da Thomas Mann alla

figura di Mont-kav: quando Giuseppe si trova nella grande casa, nella grande famiglia di

Peteprê, il “flabellifero alla destra” del faraone, Peteprê non amministrava certo da sé le sue

grandi proprietà, delegava il tutto al suo amministratore che si chiamava Mont-kav; e qui ci

sono delle pagine bellissime di Thomas Mann sul rapporto tra Giuseppe e questo Mont-kav. È

da notare anche un’altra cosa. Finché è rimasta in piedi la società signorile, nell’antichità e fino

a un certo punto del Medio Evo, la borghesia era quella che amministrava; l’opera di economo,

di amministratore, era adempiuta dalla borghesia; quando poi la borghesia ha ucciso il signore,

si è autonomizzata, allora siamo nel capitalismo.

Come ci spiega S. Tommaso nel suo Commento alla “Politica”,

«fattiva è l’operazione attraverso cui viene modificata la materia esteriore, come nel tagliare o

nel bruciare; attiva è invece l’operazione che rimane nel soggetto, in quanto attiene

immediatamente alla sua vita».

10

Ora, si legge nella “Politica” che

«la vita domestica consiste nell’usare, non nel fare».

Che ne è allora della poiésis, della factio, del fare? In realtà questo tipo di operazione non è

escluso dall’ambito familiare; semplicemente è nascosto nelle pieghe della krêsis, è compreso e

implicito nelle operazioni dell’usare, come loro momento interno, subordinato, preparatorio.

Nella famiglia si usano le cose (siano esse oggetti, alimenti ecc.) che o sono state acquistate

fuori, sul mercato, o sono state prodotte entro la famiglia stessa; e in questo secondo caso sarà

stato ovviamente il servo a produrle (lavorando i campi, facendo le cose artigianali ecc.), ma

poiché tale produzione in tanto avviene in quanto è ordinata all’uso familiare, il servo rimane

ascritto essenzialmente alla categoria appunto dell’usare, mentre a quella del fare, del

produrre, è riferito in maniera coperta e sottintesa.

Scrive inequivocabilmente Aristotele nella “Politica”:

«Il servo è ministro di ciò che riguarda l’uso».

In termini moderni, noi diremmo il consumo. E l’organo dell’uso, del consumo, è precisamente

la famiglia. Si legge ancora nella “Politica” questa definizione della famiglia:

«La famiglia è la comunità istituita dalla natura per gli atti di tutti i giorni, quelli che Caronda dice

propri di chi condivide la stessa mensa, ed Epimenide cretese di chi siede alla stessa tavola».

In definitiva, allora, l’ “opera del servo” viene a consistere nell’insieme di quelle azioni che

mediano tra le risorse familiari come sono date in natura o come sono state acquistate, e il

consumo di esse da parte dei membri della famiglia. Tale mediazione si svolge secondo un

processo comprendente varie fasi o momenti: la trasformazione “fattiva” delle risorse naturali

grezze in prodotti consumabili dall’uomo e i vari “servizi” di supporto al consumo vero e

proprio.

Per chiarire ulteriormente attraverso un esempio molto pratico ed elementare, prendiamo il

consumo del pane. Le risorse naturali originarie sono la terra e il seme; occorrerà quindi arare,

seminare, poi mietere, trebbiare, macinare, lievitare, cuocere, insomma produrre il pane. Ma

poi bisognerà ancora servirlo, cioè apparecchiare la tavola, portarvi il pane, affettarlo ecc. Tutte

queste operazioni partono dalla factio e arrivano all’uso, ma sono comprese nel concetto di

uso, di consumo, come il meno nel più, come i momenti della preparazione in quello del

compimento, e mi azzarderei quasi a dire, aristotelicamente, come la “potenza” nell’ ”atto”.

E’ dunque in questo senso ampio, secondo questa successione articolata e complessa di fasi

operative – noi diremmo lavorative – che l’ “opera del servo” s’inquadra nella vita della

famiglia, cioè nel consumo delle “cose necessarie per vivere”, di cui essa è l’organo

istituzionale.

Nella complessiva scala delle operazioni umane, così, l’ “opera del servo” viene a collocarsi

all’infimo posto, esattamente agli antipodi dell’ “opera dell’uomo”. Questa, l’“opera

dell’uomo”, sta al vertice, è l’operazione dell’ “intelletto”, in cui l’uomo realizza compiutamente

se stesso e fa anche un passo più avanti, protendendosi verso il divino. Quella, l’ “opera del

servo”, si colloca nel sottostante “composto umano” e nel gradino inferiore di esso, avendo a

che fare soltanto con i bisogni “vegetativi”.

11

Dunque ora il discorso deve vertere direttamente sulla figura e sulla condizione del servo,

sempre come sono configurate da Aristotele, quindi dall’antichità..

Figura e condizione del servo

In che senso e in che misura, così stando le cose, la figura del servo rientra in quella dell’uomo?

Nel commento di S. Tommaso alla “Politica” c’è del servo questa breve e lapidaria definizione:

«Il servo è strumento animato, attivo, individuo, proprietà altrui, uomo».

È impressionante. Vedete come in questa espressione predicativa il sostantivo sia “strumento”.

Gli altri sono aggettivi. Il servo, cioè, è uno dei vari strumenti della vita familiare, della vita

“vegetativa” dell’uomo. Differisce però dagli altri strumenti per alcune caratteristiche, essendo

uno strumento

1)

animato: a differenza di una zappa, o del forno, o di un piatto, il servo si muove da sé;

2)

attivo: per i motivi già visti la sua operazione, pur avendo aspetti di “fattività”, di poiésis,

rientra essenzialmente nella categoria della “attività”, della krêsis, dell’ uso, del consumo;

3)

individuo: un servo non è in tutto e per tutto uguale a un altro, come un piatto è uguale

a un altro dello stesso servizio;

4)

proprietà altrui: è chiaro che, essendo un mero strumento, il servo è proprietà di chi lo

utilizza, cioè della famiglia. E’ parte del patrimonio familiare ed è specificamente proprietà del

capo-famiglia nella sua figura “dispotica”. Giovano qui alcune citazioni dalla “Politica”:

«La proprietà è l’insieme degli strumenti, e il servo è oggetto animato di proprietà […]. Il servo

non soltanto è sottoposto al padrone, ma gli appartiene completamente […]. Il servo è un uomo

appartenente non a se stesso, ma a un altro, è uomo di un altro».

5)

Infine il servo è anche uomo: il servo è un uomo, ma entro limiti molto ristretti, che sono

posti dalla stessa natura. Scrive Aristotele:

«La natura tende a fare i liberi diversi dai servi anche nel corpo, e lo fornisce a questi robusto,

per i compiti attinenti all’uso delle cose necessarie, a quelli nobile e non idoneo a simili

compiti».

Sono allora servi, e lo sono per natura,

«quanti differiscono dagli altri come il corpo dall’anima, e l’animale dall’uomo».

Così stando le cose, l’operazione del servo consiste

«nell’usare il proprio corpo», eseguendo, «in virtù della propria forza fisica, gli ordini del

padrone». E questa è «la miglior cosa che i servi possano fare», dato che «non possiedono

realmente la ragione, ma solo ne partecipano per quel tanto che essa comunica con la vita

sensibile».

L’ultima frase citata merita qualche precisazione. Tenendo presente la complessiva struttura

del “composto umano”, questa frase di Aristotele è da intendere nel senso che il servo,

ovviamente, è del tutto escluso dall’operazione del principio superiore della razionalità, quello

che è conforme alla virtù della “sapienza” e che presiede all’operazione “intellettuale”, cioè alla

12

“vera opera dell’uomo”. Il servo partecipa invece della razionalità nel suo principio inferiore,

quello che, secondo “prudenza”, presiede alla vita sensibile (e a quella vegetativa); ma vi

partecipa solo limitatamente a ciò che interessa il suo ruolo specifico di “strumento animato”

ecc. Ancora si legge infatti nella “Politica”:

«Intorno ai servi si potrebbe dubitare se, oltre alle virtù inerenti alla loro qualità di organi e

strumenti, giungano a possedere qualche virtù più onorevole, come la temperanza, il coraggio,

la giustizia e simili, ovvero non ne possiedano alcuna al di sopra di quanto attiene alle opere

corporali». Ora, posto che delle varie virtù «ciascuno partecipa nella misura che si richiede

affinché possa adempiere alla propria funzione», e posto che «il servo è strumento per le cose

necessarie», ne deriva con tutta evidenza che «gli occorre poca virtù, tanta quanto basta

affinché non venga meno al suo compito, per incontinenza o per ignavia».

Non deve essere pigro, non si deve ubriacare, ecc.

Radici antropologiche

Questo dunque l’ambito assai ristretto, la misura assai limitata, il senso assai ridotto secondo

cui anche il servo può essere considerato uomo. Ma quali sono le radici antropologiche di tutto

questo discorso?

Il concetto aristotelico di uomo, in definitiva, si divide, si dicotomizza in due operazioni, in due

realtà, in due vere e proprie figure umane molto diverse, il cui rapporto reciproco è dato

soltanto dalla funzionalità strumentale, e bassamente strumentale, dell’una all’altra. Da una

parte la figura dell’uomo realmente tale, dell’uomo che si compie, che si realizza come tale, e

dall’altra la figura del servo, la cui ridottissima umanità è strumentale a questo compimento, a

questa realizzazione dell’uomo, limitatamente alle “cose necessarie”, ai bisogni corporei

dell’uomo stesso.

Per spiegare questa spaccatura Aristotele sostiene – come abbiamo visto – che essa è voluta

dalla natura. In effetti è molto frequente che le posizioni conservatrici invocano la “natura”. Ad

esempio, il capitalismo viene identificato con l’economia in quanto tale, e perciò sarebbe

secondo “natura”. Talvolta si arriva addirittura a invocare l’autorità divina: il monarca assoluto

sarebbe tale per decreto divino; poi, con la rivoluzione borghese, è stato aggiunto: “e per

volontà della Nazione”.

Ci si domanda cosa sia sotteso e coperto da questa dicotomizzazione dell’uomo, che sarebbe

posta dalla natura. Penso sia da ritenere che, in realtà, la spaccatura cominci prima, che

provenga dalla stessa autocoscienza umana propria non solo di Aristotele, ma dell’intera

società antica e pre-borghese, insomma “signorile”; né è facile dire se poi, con l’affermarsi della

società borghese, tale autocoscienza antropologica sia stata davvero superata; Raniero prima

diceva di no, e io sono d’accordo con lui.

Da che cosa è determinato e caratterizzato questo tipo di autocoscienza umana, di

antropologia? Ritengo lecito pensare che alla sua base vi sia una concezione negativa del

lavoro: il lavoro inteso come ponos, come fatica, come penosità, come labor nell’accezione

latina della parola. Lo si vede nella stessa “Genesi”, dove il lavoro - “sudore del volto”, afflitto

13

da “spine e tribolazioni” - è pena del peccato, è parte della condanna divina dei primi

progenitori dopo commesso il peccato originale.

A sua volta, penso che un simile concetto negativo del lavoro discenda dal rifiuto indebito, da

parte dell’uomo, della propria figura di essere limitato, soggetto al limite e a dei limiti. Quella

che non è stata riconosciuta né accettata, più precisamente, è la figura dell’uomo come essere

limitato (alla stregua di tutti gli esseri naturali) e però anche, al tempo medesimo, storico, nel

senso che per lui non è sufficiente accettare il limite, ma deve viverlo in un suo modo peculiare,

e cioè tendendo a spostarlo man mano in avanti, producendo così sviluppo storico. Ora, qual è

l’operazione umana essenziale a questo progressivo spostamento in avanti del limite,

promotore di sviluppo, se non appunto il lavoro?

Se questa è – come ritengo – un’impostazione antropologica corretta, è dato allora capire

meglio da dove derivi quella spaccatura dell’uomo in due figure dai caratteri opposti – in

definitiva, l’uomo vero e l’uomo alienato – accennata poco sopra. Infatti, rifiutata la limitatezza

dell’uomo, considerato il limite in quanto tale come negazione dell’uomo, da una parte si viene

a identificare la vera operazione umana come del tutto sganciata e liberata, appunto, dal limite,

e perciò propria dell’uomo che aspira a quel farsi “simile agli dei”, che si protende verso quella

“beatitudine” meta-umana, di cui abbiamo parlato in precedenza. Dall’altra parte si viene a

ridurre il lavoro al minimo indispensabile, a ciò di cui fisicamente non si può fare a meno, a

quanto è necessario per il sostentamento della parte “vegetativa” del “composto umano”

(anche se lo deve essere, per dirla con S. Tommaso, “secondo la condizione della persona”) e al

tempo stesso si tende a scaricare questo lavoro, il lavoro così ridotto, su una determinata

categoria sociale, quella rappresentata precisamente dalla figura del servo. L’alienazione umana

del servo dunque come condizione basilare dell’autorealizzazione del “sapiente”, del

raggiungimento della sua pienezza da parte dell’uomo.

Questi temi sono stati approfonditi da Franco Rodano nel corso di Storia del pensiero politico

cui accennavo prima, ma nella prima parte del corso di Storia del pensiero politico. Si è data la

buffa circostanza che qualcuno ha tirato fuori dai suoi cassetti, dalle cantine, prima i nastri

riguardanti la seconda parte di quel corso e dopo, quando è stata pubblicata, qualcuno si è

ricordato di darmi pure la prima parte, e allora questa prima parte è stata pubblicata in un

secondo momento dagli Editori Riuniti. In questa prima parte - il volume è intitolato “Lezioni su

servo e signore”, Franco Rodano parla con questi ragazzi, dialoga, e dice:

“Libertà – diceva Madame Roland – quanti delitti si commettono in tuo nome! Abbiamo alle

spalle una storia culturale che assume la libertà come fine a se stessa e ne fa la meta suprema

ed esclusiva; ma servitù e libertà nascono a un parto, anzi, non vi sarebbe mai stata servitù (non

vi sarebbe stata mai cioè proprietà assoluta del lavoro di un uomo da parte di un altro uomo, per

sottrarsi ad una condizione comune, quella del lavorare) se l’uomo non avesse voluto essere

“libero”. È in funzione della libertà intesa come uscita dal limite “naturale” - dunque innanzitutto

dal lavoro - che si ha la fondazione di questa forma sociale di base, della forma signorile

dominante il mondo antico. Il signore è l’essere libero e la sua sussistenza (il suo consumo per

sussistere fisicamente) fuori dal lavoro diviene il fine immediato dell’attività produttiva, affidata

al servo. L’uomo ha evidentemente un bisogno di sussistenza corporea: può questo bisogno

venir definito come naturale? Che valore ha questa parola (la sussistenza corporea)? In realtà

qualunque bisogno dell’uomo non è mai puramente naturale, ossia non può essere riferito

all’uomo stesso in maniera immediata. Se così fosse si avrebbe veramente per l’uomo un livello

di bisogno indistinguibile da quello animale. Ma a veder bene, anche al suo primo gradino, al

14

livello cioè della sussistenza corporea, il bisogno umano è già a carattere storico, ossia mediato

dal lavoro. In altri termini è bisogno di un essere che non si limita a sussistere, ma che, per

sussistere, deve svilupparsi, deve trasformare l’immediatezza del dato naturale (cosa poi, che è

molto marxiana). Ora ammettiamo invece (…) che si concepisca il bisogno primario come

meramente naturale: che se ne abbia cioè un’idea del tipo di quella che è comune a tutta la

cultura accumulatasi fino ad oggi. Se dunque si ha questo concetto naturalistico-animalesco del

bisogno primario, e se quindi (…) si considera il lavoro che serve a soddisfarlo come un’attività

ordinata a un bisogno non veramente umano, allora questa medesima attività non può non

venir configurata dall’uomo come cosa che gli è estranea, che gli è imposta come un limite

iniziale di non-umanità e perciò un iniziale costo che per essere uomini non si deve più pagare”.

E per non pagare questo costo, questo lavoro inteso - dicevamo - come ponos, come labor,

come fatica penosa, essenzialmente perché posto in contraddizione con la libertà, lo si addossa

appunto a quel non-uomo, a quella parvenza di uomo che risulta così chiara dalle formulazioni

aristoteliche sulla condizione e funzione del servo.

Ma allora il servo, questa figura non realmente umana, solo riduttivamente e strumentalmente

umana, sub-umana, questa figura di umanità totalmente alienata, no n è affatto un portato

della natura; è invece il prodotto di una radicale distorsione antropologica, di una travalicante e

“rapinosa” autocoscienza umana e di una conseguente, millenaria prevaricazione sociale.

Raniero La Valle – Ringraziamo Vittorio Tranquilli. Naturalmente i problemi per la discussione

sono molti.

Il primo problema è che ci stiamo occupando qui di una sistemazione filosofica, altamente

drammatica, che risale ad Aristotele e potrebbe sembrare ormai troppo lontana da noi. La

questione è che Aristotele è stato riscoperto nel Medioevo come sommo filosofo, le sue tesi

sono state condivise e proseguite. Ad esempio la tesi di una differenza per natura tra l’uomo e il

servo, sicché addirittura anche il corpo del servo sarebbe dalla natura configurato in modo tale

da potere sobbarcarsi al lavoro, alle fatiche fisiche, mentre invece il corpo del signore, in quanto

esente dal lavoro, sarebbe conformato per degli scopi più nobili, tesi che a noi pare assurda,

arriva fino ad Hegel: infatti era esattamente questo il modo in cui Hegel definiva la differenza

tra gli europei e gli indigeni scoperti in America, proprio su questo piano anche di natura. C’è

una pagina tremenda di Hegel in cui si dice che tutto ciò che appartiene all’America, perfino la

flora, perfino la fauna, è inferiore a quella europea e quindi tanto più sono inferiori gli indigeni

agli europei. E’ un pensiero della disuguaglianza che arriva fino all’apice della cultura

occidentale, quale è appunto l’opera di Hegel, e che non è per nulla trasceso e che poi si

ritroverà anche nell’opera di Croce.

Il secondo problema da sottolineare è come la stessa concezione della società, in queste fonti

della cultura occidentale, è una concezione funzionale alla diseguaglianza, vale a dire tutta la

società è fatta perché una minoranza, una parte di uomini, quelli appunto che sono votati alla

contemplazione, alla speculazione, alla attività intellettiva, possano esercitare questa loro

funzione. La società è fatta perché ai sapienti, a quelli che devono farsi divini, che devono

raggiungere la comunicazione con il divino, si garantiscano la sussistenza, la sicurezza, l’ordine

pubblico, il bene comune per cui possano realizzare questa loro attività. Questi a me sembrano

i motivi dell’attualità di questa ricerca.

15

L’altra cosa da riprendere è naturalmente la definizione del lavoro come opera del servo. Il

lavoro è qualche cosa di disdicevole, si porta addosso una maledizione e per questa ragione non

può essere addossata a chi invece deve dedicarsi all’attività razionale, all’attività intellettiva

superiore; il lavoro deve essere addossato a quella particolare categoria di uomini che sono gli

schiavi, che sono i servi, i quali appunto servono a liberare il signore dalle necessità della vita

fisica e perciò a liberarli dal lavoro. E ne vale la pena, perché appunto l’umanità si possa

realizzare.

E l’ultima cosa è che in questa schematizzazione, non solo c’è l’identificazione dell’uomo

essenzialmente come ragione, come razionalità - che poi appunto è la tradizione del

perfettismo umano di derivazione aristotelica dove l’uomo perfetto è precisamente quello che

esercita la ragione - ma c’è che questa ragione è la più alta operazione dell’uomo che serve in

qualche modo come via di fuga dalla stessa umanità per raggiungere l’identificazione con il

divino, con gli dei, con il cosmo. Quindi, questo vertice dell’uomo che è l’attività razionale, serve

poi per uscire dalla stessa condizione umana e per partecipare della condizione divina. Ebbene,

da ciò invece per definizione i servi sono esclusi. Proprio perché i servi sono coloro a cui è

addossato il lavoro, sono quelli a cui non è destinata l’attività razionale, sono quelli che non

sono votati o adeguati all’attività razionale, essi non sono neanche attesi ad un rapporto con il

divino. Il rapporto con il divino è pregiudizialmente precluso a questi sotto-uomini che sono

strumento di altri uomini, che sono uomini di altri. Ed è esattamente a questo punto che arriva

lo scandalo, che arriva la indicibilità di questo divino che invece entra nella figura del servo. Qui

mi pare che siamo al massimo della contraddizione, rispetto a questa concezione della società

antica e rispetto a questa concezione antropologica che continua ancora oggi. Il massimo del

rovesciamento è che questo servo che pregiudizialmente non è fatto per il divino, viene invece

assunto dal divino come luogo della propria inabitazione nell’umanità e nella terra.

Giuseppe Mirale – Faccio una premessa. Mia madre era greca e io parlavo il greco moderno, il

greco però del popolo, perché in Grecia ci sono state due lingue per molti secoli: il greco puro, e

il greco del popolo. Io parlavo il greco del popolo e non ho mai studiato il greco puro, non sono

mai andato in una scuola greca. Bene, quando arrivo al liceo classico scopro che mi era più

facile capire i vangeli scritti in greco di quanto non capissi il greco classico di Aristotele. Allora a

questo punto mi sono chiesto se si tratta soltanto di una evoluzione, cioè se il greco dei vangeli

mi era più facile rispetto a quello classico perché successivo di 4-5 secoli rispetto al greco di

Aristotele, oppure se i vangeli sono stati scritti per un tipo di “intelletto” e il greco di Aristotele

per un altro “intelletto”; cioè mi sono chiesto se nel greco antico c’era questa differenza di

carattere linguistico a seconda dell’intelletto al quale ci si rivolgeva, e quindi se è avvenuta una

rivoluzione anche linguistica attraverso il cristianesimo oppure no. In ogni caso io, partendo dal

greco popolare, notavo la differenza di queste due forme del greco antico. Mi domandavo

insomma se il vangelo era indirizzato al popolo, non agli intellettuali

Giovanni Franzoni – I Vangeli prima di essere scritti corrispondevano a una tradizione orale non

scritta, che noi supponiamo in aramaico. I Vangeli scritti, i quattro canonici, sono scritti in greco

e anche in altre lingue.

Riguardo al rapporto con il divino, per cui per raggiungere Dio c’è bisogno della carne del servo,

bisogna dire che però c’è di mezzo l’ebraismo. Adam nasce dalla terra. Adesso c’è una notevole

16

consonanza nel pensare che le narrazioni circa l’Eden scritte in tempo post-esilico, descrivono

una condizione esilica. Adam nasce in un rapporto di esilio, quindi espulso dalla condizione

edenica, questo è l’unico suo limite, limite che tocca però tutti. Adam è terra e fin dal II° e III°

secolo, l’interpretazione che viene data è che questa corporeità è segnata dal fatto che è

animata dallo spirito divino, e non è mutila. Su questo poi la catechesi, la predicazione cristiana

ha un po’ slittato come se l’essere umano lo fosse diventato mutilo dopo la trasgressione.

Invece l’esule non è mutilo nell’ebraismo. Ecco perché a un certo punto dicono che questo

pugno di fango che siamo non è un furto di cui siamo solo ricettatori. Questo dice il primo dei

trattati sulla Genesi del Talmud.

L’uomo di fango è l’uomo, è se stesso, non può essere servo, la nozione di servo non c’è

nell’ebraismo; si diventa servi per debiti, per un incidente, ma poi c’era la famosa mitologia del

giubileo per cui non si poteva diventare servi per sempre perché essere servi è contraddittorio

con la vita stessa. Quindi noi siamo debitori anche come cristiani, come discepoli di Gesù, di

questo concetto: questo pugno di fango che siamo, comunque ci è stato dato. “Polvere sei e

polvere tornerai”, questo è l’altro limite fondamentale e non c’è una traccia notevole di

immortalità. Questo fatto che noi non siamo mutili, secondo me, strada facendo un poco ce lo

siamo persi, per esempio con l’introduzione del concetto che i progenitori sarebbero stati creati

immortali e la mortalità sarebbe stata una punizione per aver trasgredito, aver mangiato

l’albero della conoscenza. Di questo non c’è traccia né nell’ebraismo talmudico, né nel pensiero

moderno; l’uomo esce dalla condizione edenica, esce per così dire in una condizione faticosa in

cui lavorerà con il sudore della fronte, ma questo è per tutti, qualsiasi persona dotta, qualsiasi

maestro in Israele, qualsiasi profeta deve lavorare con le mani e sudare con il sudore della

fronte perché questa è condizione di tutti; quindi a Gesù è stato consentito e anche a Paolo è

stato consentito di pronunciarsi in quel modo perché aveva tutt’altro senso, il lavoro è

intrinseco alla condizione umana, chi non lavora con le mani si è automutilato, ma qualsiasi

fariseo si sarebbe guadagnato da mangiare con il lavoro delle mani e con il sudore della fronte.

Secondo me è affascinante questo tema; io l’ho scoperto da poco tempo e sono molto preso da

questo senso profondo della corporeità e anche del lavoro manuale, per così dire, proprio del

lavoro “servile”; perfino nei catechismi noi chiamavamo servile il lavoro, se ne era esonerati di

sabato e si introduceva la distinzione tra lavoro servile e lavoro non servile, per cui di domenica,

conformemente ai catechismi, ci si asteneva dal lavoro servile; perciò è stato reintrodotto il

concetto di servilità che di per sé non c’è, il lavoro manuale non è servile, il lavoro manuale è

adamico, cioè è lavoro terragno, è la nostra condizione di esiliati.

I rabbini dicevano che Dio, terminato il lavoro, pur cessando di modificare la natura si tenne tre

chiavi, perché Dio qualche cosa fa anche di sabato: la chiave della nascita dei bambini, la chiave

della pioggia e la chiave della guarigione, per cui quando nel Vangelo di Giovanni Gesù si difese

per aver lavorato di sabato, disse io faccio le opere del Padre, non sto piallando il legno, sto

guarendo; in questo senso rivendica una figliolanza che poi doveva diventare di tutti, però non

era l’astensione dalle opere servili, questa è un invenzione nostra, avendo noi reintrodotto

questi concetti aristotelici nell’etica cristiana.

Raul Mordenti – Vorrei tornare alla relazione di Vittorio Tranquilli che mi sembra bellissima e

importantissima, ringraziarlo non solo per avercela esposta oggi ma per averla pensata insieme

ad altri partecipi di questa elaborazione tanti anni fa. Mi sembra che sia anche una direzione di

ragionamento molto attuale e molto feconda, molto urgente e necessaria. Come punto di

17

approccio vorrei liberare il povero Aristotele; Vittorio Tranquilli usa Aristotele, perché Aristotele

ha, fra le tante altre, la grande virtù di parlare chiaro e di descrivere la situazione che vede, ma

io credo che si possa dire che questa antropologia in realtà non è fondata da lui, è descritta da

lui, ma viene prima; per esempio e più platonica che aristotelica e questo ci dice anche quanto

era forte questa antropologia se lo stesso Aristotele si deve piegare, a me pare, a qualche

contraddizione con il resto del suo pensiero. Perciò si può io credo far risalire ancora indietro,

perché questa identificazione terribile, questo triangolo tra essere, logos e parola è veramente

qualcosa di più antico, più fondativo, che poi spiega il concetto di barbaro, la non umanità del

barbaro, la non razionalità del servo, la non razionalità di chi non parla e in fondo non è.

La cosa per cui vorrei stimolare Vittorio Tranquilli è di proiettare questo discorso in avanti.

Ognuno di noi, che è abbastanza agghiacciato dalle descrizioni che Aristotele fa con tanta

chiarezza, con tanta limpida spudoratezza, riconosce in questa antropologia l’antropologia

vigente. Questa è la provocazione, la domanda che vorrei farti. Penso solo a quella frase che hai

letto sulla guerra, la guerra è necessaria perché chi per sua natura essendo servo si rifiuta di

fare il servo, deve essere sottoposto a guerra e questa è esattamente la fondazione diciamo

“filosofica” della guerra contemporanea, anzi della guerra ultimissima, della prova anche

catastrofica e apocalittica in cui il capitalismo contemporaneo ci getta, così come è vigente

questa antropologia perché è l’antropologia del rapporto del Nord con il Sud, ma è anche direi

l’antropologia del lavoro e del consumo. Non vorrei che “signorile” noi lo intendessimo come

un qualcosa che si è chiuso con l’avvento della società capitalistica, perché - e qui di nuovo è

uno spunto di elaborazione della Rivista Trimestrale - la società dei consumi, quella che un

tempo si diceva la società opulenta, ha molti tratti signorili, nella misura almeno in cui il

consumo prevale sulla produzione e la società sembra tutta orientata al consumo; così come si

potrebbe declinare tutta una serie di contingenze: se volete, c’è un estetica signorile, c’è una

visione della donna signorile e animalesca al tempo stesso, c’è la riduzione dell’altro a non

essere e così via. Sono spunti che volevo solo dare per dire quanto mi sembra urgente

riprendere questa vostra direzione di ricerca.

Ettore Zerbino

Vorrei dire a Vittorio Tranquilli la mia riconoscenza perché ci ha dato un materiale difficilissimo,

indigesto, in una forma che non si poteva pensare più didattica. La domanda che mi rimane

riguarda la parola che c’è nel testo di Paolo: morphē Theoū; credo che sia molto importante

chiedersi se lì Paolo usi un linguaggio della filosofia antica, usi morphē nel senso aristotelico,

forma, o se non la usi smontandola. Infatti lì morphē suona come condizione, perché non si può

dire morphē Theoū e morphē doūlou alla stessa stregua, no? Quella del servo è una condizione,

quella di Dio sarebbe una essenza, sarebbe la forma aristotelica e forse Paolo lo fa a ragion

veduta e per questo lo chiedo, perché appunto queste questioni filologiche sono molto

importanti..

Vittorio Tranquilli – Per quanto diceva Raul Mordenti io, dopo aver dato una descrittiva di

quello che dice Aristotele, ho cercato di vedere cosa sta poi al fondo, quale concezione

antropologica e quale coscienza che l’uomo ha di se stesso sta al fondo di quella situazione che

lui descrive; e allora se andiamo su questo terreno io penso che al fondo certe categorie

antropologiche distorte non siano ancora state superate, ci stiamo ancora dentro e quindi c’è

18

ancora parecchio da fare sia sul piano teorico che sul piano politico. Per quanto riguarda quello

che diceva Ettore, come interpretare quella parola che usa Paolo, io ho detto che se ne è

occupato Franco Rodano, ho cercato di dire in che modo se ne è occupato; io personalmente

non l’ho fatto, quindi non saprei rispondere. Certamente questo è stato un passaggio chiave di

tutto il suo corso di “Storia del pensiero politico”; attraverso questo passaggio, con un

riferimento anche alla Lettera agli Efesini, è stata sviluppata buona parte del Corso; Rodano

tendeva a enucleare l’antropologia dominante, l’antropologia che c’è sempre stata e che

prosegue ancora oggi e che non è stata ancora oggi superata, una antropologia che interpreta il

fatto che l’uomo sia limitato come alienazione dell’uomo; cioè l’uomo patisce la propria

limitatezza come estraniazione, dunque rappresenta se stesso come libertà assoluta; e allora

non c’è più nessuna mediazione nell’indiamento, l’uomo tende a divinizzarsi in modo

immediato; e allora una volta identificato il limite come negatività si tende a scaricare su altri

ciò in cui questa limitatezza si concretizza socialmente, e che è il lavoro; e da qui viene

l’alienazione, lo sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo e l’alienazione di una parte degli

uomini

C’era un’altra cosa: se questa antropologia sia proseguita nei secoli indisturbata, oppure se

abbia trovato degli ostacoli, se abbia avuto dei sussulti; sì, ne ha avuti e grandissimi, c’è stato

Martin Lutero, c’è stata la Riforma che ha tentato di risolvere la contraddizione uomo uguale

signore, servo uguale non uomo uccidendo il signore, negando il signore ed esaltando il servo

come uomo, dicendo: l’uomo è colui che è in condizione di servo; ma poi questo è stato ripreso

da Calvino e da un grande fondatore della sociologia moderna come Max Weber che ha voluto

vedere nel passaggio della Riforma attraverso Calvino e quindi nel suo mutamento profondo,

calvinista appunto, l’accompagnamento e la espressione in termini religiosi del capitalismo.

Pasquale Bazzoli – Si è parlato tanto di Aristotele e poi anche di Platone, con un rimando

dell’antropologia aristotelica all’antropologia platonica. In parte sono d’accordo su questo, ma

penso che in Platone; discepolo di Socrate, c’erano forse le premesse per un altro tipo di

antropologia; ci si può riferire soprattutto al V° Libro della Repubblica, dove Platone per

rifondare la società del tempo con le sue guerre e i suoi conflitti, prospetta il superamento delle

proprietà, delle proprietà affettive - il “mio” - e quindi all’interno della famiglia la proprietà

affettiva e la proprietà dei beni. Se focalizziamo l’attenzione qui penso che ci sia già un

superamento di quell’antropologia, forse perché Platone aveva ricevuto questo input da

Socrate che tutto sommato contestava la gestione del potere del suo tempo e voleva un

effettivo cambiamento, e quando scendeva nell’agorà per discutere con i suoi interlocutori si

poneva in ascolto; ma era un ascolto che comportava poi un cambiamento effettivo;

nell’ascoltare e nel fare intervenire i suoi interlocutori, li metteva in crisi e tentava di fare

emergere un uomo diverso; infatti il “conosci te stesso” non è quello di un uomo che ripercorre

il passato e che vuole conservare l’esistente: è un conoscere che va in profondità e che vuol far

nascere qualcosa di nuovo; penso che in Platone ci sia questo. Poi dobbiamo tenere presente la

differenza essenziale tra un Aristotele e un Socrate; Aristotele viene dall’ambiente di corte, il

padre è medico alla corte macedone e diventa il maestro, il pedagogo di Alessandro Magno,

quindi non può che riflettere una gestione del potere come esisteva allora, un potere che era il

potere politico, culturale e di corte. In Platone il discorso è diverso perché vuole il

cambiamento; lo vediamo quando va a Siracusa dove è il tiranno e per ben tre volte si rende

disponibile a costo di lasciarci la vita; quindi ci crede. Probabilmente Platone, pur venendo da

famiglie che potrebbero gestire il potere, sente - probabilmente ispirato da Socrate - che la sua

19

missione non è quella; il suo mandato, la sua vocazione, il suo servizio, possiamo dire, non è

quello di gestire il potere ma di essere critico nei confronti di coloro che gestiscono il potere per

vedere se è possibile cambiare la gestione del potere. Poi con il passare dei secoli durante

l’umanesimo e il rinascimento personaggi come Ficino, Pico della Mirandola, si rifanno a

Platone perché sentono che lì ci sono gli elementi del cambiamento, di un salto qualitativo.

Questo lo vedrei collegato o collegabile a questa antropologia di Paolo, a questa rivoluzionaria

antropologia di Gesù e poi di Paolo. Certo Paolo è stato grande, grandissimo perché è riuscito a

cogliere l’essenza del messaggio di Gesù, che era un messaggio rivoluzionario, perché

certamente Gesù aveva capito come si stava gestendo il potere nel suo tempo, il potere

religioso e culturale, il potere politico ed economico, e si era posto in posizione critica nei suoi

confronti, per cui c’è questa critica continua nei confronti degli Scribi, dei Farisei, dei Dottori

della Legge; e nello stesso tempo avendo questa chiarezza si moveva in mezzo alla gente per

farle capire come stavano effettivamente le cose. Paolo riesce a cogliere questo messaggio di

rivoluzione morale di Gesù, e anche lui si mette su questa linea teoretica, la approfondisce; ma

poi Paolo, forse a causa della sua formazione intellettuale rabbinica, forse anche per i limiti del

contesto storico in cui le prime comunità cristiane vivevano, non riesce a portare avanti con

coerenza questa rivoluzione all’interno delle comunità a cui si rivolge; e quindi nel trasmettere

alle comunità questo messaggio rivoluzionario di Gesù, c’è una ricaduta di Paolo, riemerge

ancora l’Antico Testamento, riemerge nella pratica quello che c’era prima; se nella teoria alcune

Lettere, alcuni passaggi di Paolo sono chiarissimi, poi io penso che nella pratica non riesca a

trarne le conseguenze ed è per quello che poi Paolo viene ricuperato da Agostino, dal

pessimismo di Agostino e poi da Lutero con il pessimismo caratteristico di Lutero.

Vittorio Tranquilli – Per quanto riguarda Platone: se noi vogliamo una codificazione, una

formulazione codificatrice di quello che nella coscienza, nell’autoconsapevolezza degli uomini

del mondo antico (ma non solo), era il servo, proprio per quello che ha detto adesso Bazzoli

bisogna andare ad Aristotele e non a Platone: perché Aristotele descrive in maniera potremmo

dire anche spietata, con una freddezza assolutamente notarile la situazione esistente, come se

per natura fosse così e non potesse che essere così; se invece Platone lo vogliamo vedere (non

so se sia giusto) come un uomo tendente al nuovo, tendente a modificare la situazione sociale

esistente, allora non è in lui che dobbiamo andare a cercare ma è appunto in Aristotele. Per

quanto riguarda il famoso comunismo platonico penso che esista, ma rimane ristretto al ceto

dei filosofi e dei guerrieri, non al ceto degli addetti al lavoro; Platone individua tre figure: i

governanti, i guerrieri e gli addetti alle opere della vita quotidiana; secondo me questo

comunismo rimane limitato alle prime due categorie e quindi non è universale, è un modo per