Copertina – Chi è senza peccato

LIBERATORI SENZA GLORIA

Il nuovo film di Tarantino ripropone un tabù della Seconda guerra mondiale: le atrocità commesse dalle armate

britanniche, americane e sovietiche. Una ferocia che colpì, dall’aria e da terra, indiscriminatamente militari e civili,

durante e dopo il conflitto e che quasi sempre è rimasta impunita. Vicende drammatiche e frequenti, spesso realmente in

stile pulp, che a fatica sono emerse nel corso dei decenni. E che proviamo a mettere in fila

di Paolo Sidoni

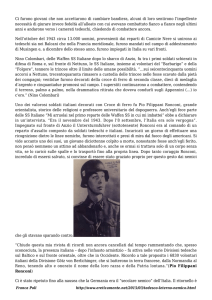

Il regista Quentin Tarantino è tornato sul grande schermo. Lo fa con «Inglorious basterds» - in Italia dai primi di ottobre

- storia ambientata in Normandia durante la Seconda guerra mondiale dove imperversa un commando di soldati

americani di origine ebraica comandati da Brad Pitt. Uno squadrone della morte che non combatte per la vittoria alleata,

ma cerca la vendetta per i supplizi inflitti agli ebrei dalla politica del Terzo Reich. Il risultato è che i «liberatori» si

rivelano più sadici dei nazisti stessi: killer seriali che uccidono tedeschi, civili o militari, senza distinzione alcuna.

Niente buoni da una parte e cattivi dall’altra, ma solo bastardi, per l’appunto, senza gloria. La storia di Tarantino è solo

finzione, nulla a che vedere con avvenimenti storici, con fatti realmente accaduti. Ma, d’altro canto, richiama altri fatti

per certi versi non dissimili. Un habitus che ha spesso ha avvolto e stravolto le menti degli uomini degli eserciti

chiamati a combattere il Nazismo e i suoi alleati, veri e presunti, militari e civili. Ad esempio, per trovare qualche

assonanza tra il film di Tarantino e la Storia, la trasformazione degli ebrei da vittime in carnefici secondo la legge

biblica del taglione, della loro feroce persecuzione contro i civili tedeschi venne portata all’attenzione dal giornalista

israelita John Sack una quindicina di anni fa. Nel suo «Occhio per occhio» (Baldini Castoldi Dalai, 1995) l’autore

ricostruisce la rappresaglia ebraica che per tre anni, dal ’45 al ’48, si scatenò verso la popolazione tedesca residente nei

territori polacchi nel più totale silenzio. Le truppe dell’Armata Rossa di stanza in Polonia organizzarono ben 1.255

centri di prigionia sotto la direzione dell’Ufficio di Sicurezza dello Stato Polacco, una struttura ricalcata sul famigerato

NKVD sovietico.

Per volere di Stalin il 70% degli appartenenti a questo organismo, kapò compresi, venne reclutato tra gli scampati ai

campi nazisti. La scelta non fu casuale. Si faceva conto sulla sete di vendetta dei sopravvissuti per rendere il trattamento

contro i sospetti di simpatie naziste il più spietato possibile. In realtà l’origine tedesca era sufficiente per venire internati

e sottoposti a vessazioni e torture continue. Una tragica rivalsa che fu resa ancora più feroce dalla notizia dei milioni di

morti ebrei ad opera della pulizia razziale nazista. Condannati sia che ammettessero sia che negassero le loro simpatie

naziste, i prigionieri pagavano per il solo fatto di appartenere all’etnia tedesca, «proprio come un ebreo ad Auschwitz».

In questi campi di concentramento furono stipati 200 mila sfollati tedeschi, perlopiù civili. «Nei tre anni seguenti –

racconta Sack – sarebbero morti da 60 mila a 80 mila tedeschi». Come era prevedibile il libro di Sack ha dato luogo a

numerose polemiche, alle quali l’autore rispose con le parole di un testo sacro della tradizione ebraica: «La Torah dice

di rendere una testimonianza onesta, dice che se qualcuno pecca e noi lo sappiamo e non lo riferiamo, siamo colpevoli

anche noi». Il suo lavoro poggiava del resto su un’ampia documentazione proveniente dagli archivi russi, tedeschi e

polacchi, oltre che sui ricordi di numerosi testimoni diretti. Tra questi Lola Potok, sopravvissuta ad Auschwitz per

divenire poi direttrice del campo di Gleiwitz, una cittadina a quarantacinque km da Auschwitz nella quale le bombe

russe avevano già ucciso due scolaresche e i soldati dell’Armata Rossa, «tutti asiatici, coperti di pellicce, fisarmoniche,

mitragliatori, i nastri di proiettili incrociati sul petto, continuarono a uccidere la gente del posto praticamente senza

ragione». Urlavano: «Du Hitler! Tu Hitler!» e sparavano a tutti: poliziotti, pompieri, postini, controllori dei treni nelle

loro divise blu marina. Spararono persino ad alcuni sopravvissuti di Auschwitz, anche a degli ebrei. E poi, ovviamente,

c’erano le donne da punire: «Frau komm! Donna vieni!» intimavano i russi e «si mettevano in fila per violentare persino

bambine di otto anni e suore di ottanta».

Riferisce Sack che quando Lola Potok uscì dal lager «pesava 33 chili, i nazisti le avevano ucciso la figlia di un anno,

sterminato gran parte della famiglia e degli amici. Quando l’esercito di Stalin occupò la Polonia, le affidarono il

comando di una prigione di tedeschi. [...] Dal febbraio all’ottobre ’45, maltrattò e torturò decine di persone. Ne lasciò

morire 2.400, quasi per rimarginare con l’odio le ferite che le SS le avevano aperto. Poi ebbe paura dell’orrore in cui era

sprofondata, fuggì dalla Polonia, si rifece una vita in America, ritornò a Dio». Le condizioni di vita nei campi polacchi

erano talmente dure da far sostenere a un suo ex internato, in precedenza recluso dai nazisti ad Auschwitz, che era

preferibile «stare dieci anni in un campo tedesco che un giorno in uno polacco». I prigionieri morivano di fame e a

causa delle torture e delle sevizie, esposti al tifo, «ridotti a scheletri, le orbite nere, gli occhi come acqua in fondo a un

pozzo». Shlomo Morel comandava invece il campo di Schwientochlowitz. Come quelli degli altri centri d’internamento

i suoi aguzzini non facevano distinzione tra pena corporale e pena capitale; le guardie addestravano i cani a strappare a

morsi i testicoli degli uomini e violentavano le donne tedesche. Trascorse poco tempo perché nel campo di Morel

trovassero la morte tre quarti dei tedeschi lì detenuti. In un altro campo nei pressi del mar Baltico si trovava una

baracca, al suo interno una serie di culle listate di bianco: i prigionieri erano neonati, ce n’erano cinquanta, non avevano

latte «perché il medico con i capelli rossi, un ebreo reduce da Auschwitz, non faceva entrare le madri». Di quei fanciulli

ne morirono quarantotto. Episodi ancora più raccapriccianti si verificarono nel campo di Lamsdorf, sotto il comando di

Czeslaw Geborski. Le guardie del complesso obbligarono «le tedesche a bere orina e sangue o a mangiare escrementi

umani» e le torturavano «inserendo nella loro vagina una banconota da dieci marchi intrisa di benzina per poi accostarvi

un fiammifero acceso». Le più disgraziate appartenevano ad un gruppo di donne alle quali venne ordinato di

disseppellire dei cadaveri fatti sotterrare anni prima dalle SS. L’ordine di stendersi accanto ai morti e fare l’amore con

loro partì secco dai carcerieri. «Con i fucili, spingevano la testa delle donne finché i loro occhi, il naso, la bocca

affondavano nel marciume dei volti. [...] Sputando e vomitando, finalmente si alzarono in piedi, con i residui putrefatti

ancora sul mento, sulle dita, sui vestiti». Sembra che i resti riportati alla luce appartenessero a polacchi deceduti a causa

del tifo; di lì a poco sessantaquattro tra le donne obbligate al tragico mimo persero la vita. Complessivamente nel campo

di Lamdorf sopravvissero 1.576 prigionieri su 8.064 uomini, donne e bambini internati.

Un «olocausto tedesco», come è stato definito, cui si aggiunse l’esodo forzato dei tedeschi che abitavano nei territori

dell’est europeo, una vera e propria pulizia etnica voluta dal Cremlino [Vedi «Storia in Rete» n° 30]. Portando con loro

poche povere cose, 14 milioni di vecchi, donne e bambini formarono un’interminabile fila controllata dall’Armata

Rossa: due milioni trovarono la morte per le violenze, la fame e gli sfinimenti patiti nel corso della loro lunga marcia (in

Andreas Kossert, «Kalte heimat», Siedler Verlag, 2008, inedito in Italia). Questi fatti dovettero giungere alle orecchie

degli anglo-americani, se Winston Churchill riportò alla Camera dei Comuni che «La sorte di un grandissimo numero di

tedeschi resta avvolta nel più assoluto mistero». «Non è impossibile – continuò il premier inglese - che sia in atto, dietro

la Cortina di ferro, un’enorme tragedia». Qualche settimana prima, a Washington un senatore aveva dichiarato che «Ci

si sarebbe aspettato che dopo gli orrori dei campi di concentramento nazisti, niente di simile sarebbe più accaduto». Una

reazione venne dalla Croce Rossa americana, ma alla richiesta di ispezione nelle prigioni allestite in Polonia i portoni

dei campi dell’Ufficio di Sicurezza Polacco rimasero sbarrati.

Se gli anglo-americani ammiccarono qualche inquietudine per l’eccidio dei civili tedeschi nell’Est europeo (ma non

altrettanto per i cinque milioni di internati della Wehrmacht nei loro campi, dei quali circa un milione fu lasciato morire

di fame e malattie fino al 1946, almeno stando a James Bacque in «Gli altri lager», Mursia, 1993), non mostrarono

altrettanta sensibilità a guerra ancora in corso, adottando su vasta scala la tattica del terrorismo aereo contro la

popolazione civile dei paesi ostili. Bombardamento a tappeto, d’area o di saturazione, area bombing o carpet bombing

in inglese, sono tutti sinonimi per indicare la tecnica dei bombardamenti indiscriminati contro i civili con il fine di

demoralizzare e spezzare il fronte interno e rendere più agevole l’avanzata delle truppe d’invasione. Dalle tempeste di

fuoco delle bombe alleate non si salvò nemmeno la Francia, come messo in evidenza nel numero scorso di «Storia in

Rete» («Quanti francesi hanno ucciso?» di Fabio Andriola). L’esito dei bombardamenti indiscriminati della RAF sulla

Francia (e non solo quella collaborazionista di Petain, anche quella occupata dalla Wehrmacht) provocò la morte di 60

mila civili, pressappoco lo stesso numero di vittime dei raid della Luftwaffe sulla Gran Bretagna. Nella Seconda guerra

mondiale la strategia dei bombardamenti indiscriminati ebbe inizio con quelli tedeschi su Varsavia e Rotterdam,

quest’ultima rasa al suolo il 14 maggio 1940: il giorno successivo la RAF ebbe ordine di attaccare anche i bersagli civili

in Germania. Iniziò così un botta e risposta tra Londra e Berlino il cui primo «record» fu l’incursione aerea su Coventry,

ordinata come ritorsione per il raid inglese che qualche giorno prima aveva colpito Monaco. La cittadina inglese venne

completamente distrutta da 500 tonnellate di bombe che causarono 1.236 morti e quasi 2.000 feriti. La devastazione fu

così massiccia da colpire l’immaginario del mondo intero e indurre al conio del neologismo «coventrizzare», a indicare

quei bombardamenti aerei che avessero ottenuto la distruzione pressoché totale di una città. Durante la Battaglia

d’Inghilterra i tedeschi colpirono Londra in numerose occasioni, concentrando sul «blitz» contro la capitale britannica

tutte le proprie forze. Un errore strategico che costò alla Luftwaffe una gravissima battuta d’arresto contro la RAF.

Considerata però la scarsa rilevanza e gli alti costi che queste azioni aeree ottenevano per il risultato bellico, i raid

diminuirono notevolmente da parte di ambedue gli schieramenti.

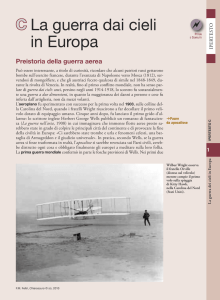

Il mutamento nella conduzione delle battaglie dai cieli arrivò quando, nel 1942, il fisico di origini tedesche naturalizzato

inglese Frederick Lindemann si recò presso il Gabinetto di Guerra presieduto da Winston Churchill. Lindemann

consegnò uno studio nel quale veniva suggerita una campagna di bombardamenti strategici delle città tedesche con il

preciso scopo non solo di colpire e neutralizzare le industrie più importanti del paese, ma anche per distruggere

deliberatamente il maggior numero di abitazioni in modo da ridurre la forza lavoro a disposizione della Germania di

Hitler. Churchill approvò la proposta e a capo del Bomber Command inglese fu nominato il maresciallo dell’aria sir

Arthur Harris che ben presto si guadagnò il soprannome da parte dei suoi stessi uomini di «the Butcher», «il

Macellaio», per la sua insensibilità alle altissime perdite umane fra gli equipaggi dei bombardieri. Nei nuovi scenari

bellici che si andavano prefigurando, la popolazione civile era ormai considerata, a tutti gli effetti e da tutti gli stati

maggiori, come obiettivo legittimo quanto i soldati stessi. Colpirla indiscriminatamente significava creare il caos tra le

fila nemiche, ridurre le capacità produttive della nazione ostile, deprimerne il morale della popolazione e delle truppe e,

non secondariamente, punirla per il semplice fatto di appartenere a un paese nemico. Gli Alleati (ma non i sovietici)

usarono il bombardamento a tappeto e il terrorismo aereo contro i civili con un impeto senza pari. Il 24 luglio del 1943

prese avvio l’operazione Gomorra, che durò fino al 29 dello stesso mese: i bombardieri della RAF e quelli americani

presero di mira la città di Amburgo, centro di produzione dei sommergibili tedeschi. La conta delle vittime è difficile da

eseguire con esattezza. Calcoli sommari ritengono probabile un numero di morti tra 45 e 150 mila, più un milione i

senza un tetto. Fu un inferno di fuoco in cui «quartieri residenziali con un fronte su strada di ben 200 chilometri

complessivi furono distrutti senza remissione», come riporta W. G. Sebald nel suo «Storia naturale della distruzione»

(Adelphi, 2004), una riflessione filosofica che mette in luce il risultato dei bombardamenti alleati sulla Germania. Una

pioggia di fuoco al termine della quale sui cadaveri continuavano a serpeggiare le fiammelle azzurre del fosforo, i corpi

carbonizzati erano stati rimpiccioliti di due terzi dalle alte temperature sviluppate dalle bombe incendiarie e «giacevano

contorti nelle pozze del loro grasso già in parte solidificato»; alcuni invece erano stati lessati dallo scoppio delle caldaie

dell’acqua calda. Solo i morti per soffocamento da monossido di carbonio rimanevano integri, a volte ancora

dignitosamente seduti su una poltrona o attorno un tavolino. Dopo Amburgo fu la volta di Kassel (in cui persero la vita

10 mila civili), di Chemnitz e di Berlino, di Norimberga e Colonia. Harris si fece vanto di aver incenerito

quarantacinque tra le principali città tedesche, ed era ansioso di polverizzarne almeno un’altra quindicina. A Pforzheim

perirono più di 20 mila persone, un abitante su tre; in proporzione più che a Nagasaki. Secondo lo «United States

Strategic Bombing Survey» stilato nel novembre del ’44 su richiesta del presidente Usa Roosevelt, le vittime civili dei

bombardamenti alleati sulla Germania risultarono 300 mila, 780 mila i feriti, 7,5 milioni i senzatetto. Cifre che

sarebbero aumentate a dismisura nei pochi mesi che separavano dalla fine del conflitto. Si calcola infatti che le vittime

civili dei bombardamenti congiunti RAF-USAAF sul suolo tedesco furono in totale almeno 600 mila, tra cui 76 mila

bambini.

L’apice del terrore aereo applicato dagli anglo-americani fu raggiunto il 14 e 15 febbraio del ’45 quando, su pressante

disposizione di Churchill, venne dato il via alla coventrizzazione della città barocca di Dresda. Sulla «Firenze

sull’Elba», come all’epoca era soprannominata la città per il suo patrimonio artistico e architettonico, vennero sganciate

in tre giorni 3.906,9 tonnellate di bombe incendiarie e ad alto esplosivo per una potenza totale corrispondente a un

quarto dell’atomica sganciata su Hiroshima. La città si trasformò in un unico immenso incendio, la temperatura arrivò a

1.500°. Ciò che restava della «Firenze della Sassonia» fu ulteriormente martoriato da altri due raid, il 2 marzo, e il 17

aprile successivi, con rispettivamente 1.080 e 1.690 tonnellate di bombe. Inoltre, come spesso avveniva a seguito di un

bombardamento aereo, i superstiti venivano sottoposti senza sosta ai mitragliamenti dai caccia alleati mentre

scappavano dalla città in fiamme per trovare rifugio nei vicini centri. Al termine della tempesta di fuoco un’area di 15

km quadrati era stata completamente rasa al suolo. Dresda sembrava la «superficie della Luna come la descrisse nel suo

«Mattatoio n. 5» lo scrittore americano Kurt Vonnegut, all’epoca prigioniero di guerra in un campo nei pressi della

città. Nel ’39 la città tedesca contava 642 mila abitanti e nel 1945 ospitava, proprio per l’assenza di obiettivi militari,

200 mila profughi provenienti da tutto il territorio della Germania. Per questo motivo il numero di morti è

contraddittorio e ancora dibattuto. Rimarrà probabilmente impossibile da quantificare con esattezza. Vonnegut parla di

135 mila vittime, altri li calcolano tra i 35 e i 135 mila; recenti ricerche ufficiali sono giunte a ipotizzare un numero che

oscilla tra 25 e le 35 mila, sollevando però polemiche e proteste fra la popolazione della città. I registri tedeschi

riportavano 21.271 sepolture di cadaveri, cifra che tuttavia non tiene conto dei morti dispersi e di quelli liquefatti dalle

alte temperature o disintegrati dalle esplosioni. È comunque indicativo il fatto che a Dresda i ritrovamenti dei cadaveri

dei bombardamenti proseguirono fino al 1966.

Due giorni dopo il raid, Colin McCay, responsabile delle forze aeree inglesi, suscitò parecchie polemiche nell’opinione

pubblica dei paesi alleati quando in una conferenza stampa dichiarò che l’operazione su Dresda aveva come scopo

quello di colpire i centri popolati e impedire ai soccorsi di correre in aiuto ai civili. Vista la reazione negativa, lo stesso

Churchill, che aveva sostenuto con decisione il bombardamento, tentò di prendere le distanze dall’accaduto. In una sua

nota del 28 marzo 1945 scrisse infatti: «Mi sembra giunto il momento di rivedere la questione del bombardamento delle

città tedesche al solo scopo di seminare terrore, sebbene con altri pretesti». Secondo sir Basil Liddell Hart, esperto

inglese di storia militare, dal gennaio 1945 le forze anglo-americane avevano deciso il «deliberato ripristino della

politica di terrorismo aereo, [...] che passò così ad occupare il secondo posto nella scala delle priorità, subito dopo gli

obiettivi petroliferi e prima delle comunicazioni». E lapidariamente riassume che «Verso la fine di febbraio la città di

Dresda fu sottoposta, col deliberato intento di seminare strage fra la popolazione civile e i profughi, a un micidiale

attacco sferrato proprio contro i quartieri centrali, e non contro gli stabilimenti o le linee ferroviarie». La medesima

interpretazione di Liddell Hart viene accolta anche dallo storico tedesco Jörg Friedrich («La Germania bombardata»,

Mondadori) sull’effetto «a terra» delle bombe alleate. Non si trattò, come già esposto, di danni collaterali - che pur ci

furono - ma di una scientifica campagna di bombardamenti a tappeto scatenata dalla RAF negli ultimi mesi di guerra

che non servì scopi militari, ma fu determinata dalla pura volontà di rappresaglia indiscriminata contro i civili tedeschi,

rei di aver fornito sostegno al Reich hitleriano e rafforzata dalle notizie che giungevano a seguito della liberazione di

Bergen-Belsen, Auschwitz ed altri lager della «soluzione finale».

A questa un’altra motivazione andrebbe forse aggiunta, stando ad alcuni studiosi, per comprendere le motivazioni che

indussero Churchill a tale gratuita devastazione: il voler dare a Stalin una prova della potenza militare britannica in

prospettiva della prevedibile, e prevista, assunzione della Russia sovietica a nemico in un vicino domani. Lasciandone

la decisione nelle mani degli inglesi, che ne fecero ampio uso, in genere però nel teatro europeo l’aeronautica americana

evitò il ricorso deliberato ai bombardamenti indiscriminati (anche se poi le tattiche di sgancio in alta quota da parte

delle formazioni USA finivano spesso per colpire tutt’altri bersagli che quelli previsti). La motivazione era puramente

politica. Mentre Londra aveva nei suoi progetti una punizione con metodi draconiani da comminare ai paesi che

avevano messo in discussione la sua egemonia politica e militare, Washington andava invece tessendo la trama del suo

futuro predominio nell’area dell’Occidente europeo, zona di confronto diretto con il sua attuale alleato e futuro

avversario sovietico. La medesima premura di limitare il coinvolgimento della popolazione civile non venne infatti

adottata sul fronte del Pacifico, dove gli scarsi risultati ottenuti dalla USAAF con i bombardamenti di precisione ad alta

quota contro il Giappone indussero ben presto all’adozione dell’area bombing da scatenare sugli abitati nipponici.

Considerata la lunga distanza che i bombardieri americani dovevano coprire per raggiungere le coste del Sol Levante, la

possibilità per la USAAF di usare il terrore aereo si presentò solo nel 1944 quando vennero realizzate le superfortezze

volanti B29 con un’autonomia di volo pari a seimila chilometri. A quel punto i problemi tecnici erano risolti e,

analogamente a quanto già avvenuto nelle città tedesche, anche il Giappone ebbe modo di conoscere le tempeste di

fuoco alleate, che ottennero risultati ancor maggiori a causa del legno impiegato diffusamente come materiale edilizio.

La prima città colpita fu Kobe, il 3 febbraio 1945; fu poi il turno di Tokyo, colpita a più riprese. Solo il 10 marzo 1945,

durante l’operazione Meetinghouse, oltre 41 km quadrati della capitale furono rasi al suolo; le stime parlano di oltre 100

mila vittime in quel solo attacco. Dopo la guerra il generale Curtis LeMay, comandante del XXI Comando Bombardieri

di stanza nelle Marianne, dichiarò: «Penso che se avessimo perso, io sarei stato trattato come un criminale di guerra».

Una considerazione non priva di senso, visto che Hermann Göring dal Tribunale di Norimberga venne condannato, tra

le altre cose, proprio perché i bombardamenti tedeschi su Londra vennero considerati crimini di guerra. «Per fortuna

eravamo dal lato dei vincitori», concluse LeMay.

Saranno proprio gli americani, con le atomiche su Hiroshima e Nagasaki, a portare la tecnica del terrorismo aereo al suo

momento di maggiore e mai eguagliata intensità: 106 mila i morti per le esplosioni, il doppio nei giorni e negli anni

successivi a causa delle ferite e delle radiazioni. La documentazione storica contraddice palesemente la giustificazione

che il presidente Usa Harry S. Truman fornì sull’uso dell’atomica quale unico mezzo per porre finalmente termine al

conflitto salvando, in questa maniera, innumerevoli vite umane. Una excusatio che ha fatto sbottare stizzito lo storico

americano Mike Walzer, che nel suo recente «Guerre giuste e ingiuste» (Laterza, 2009) l’ha definita un’affermazione

«grottesca, blasfema, spaventosa ed orrenda». La cosa certa è che il Giappone era ormai inesorabilmente in ginocchio, e

il suo governo stava trattando una pace separata con i russi. Nella determinazione all’uso del nuovo mezzo di

distruzione di massa concorsero piuttosto una serie di concause legate alla politica interna, alla giustificazione delle

enormi spese per il progetto Manhattan e, come per il bombardamento inglese di Dresda, ai nuovi scenari politici che si

andavano delineando con la divisione del potere mondiale tra i blocchi contrapposti USA-URSS e, di conseguenza,

l’opportunità per Washington di inviare un visibile monito al Cremlino. Di quell’anticipo di Guerra Fredda, altri

studiosi hanno portato all’attenzione la volontà statunitense di porre fine quanto prima alle ostilità con il Giappone per

evitare il concordato intervento russo in Estremo Oriente, impedendo in questo modo l’ampliamento delle aree

d’influenza sovietica. Qualcuno ha infine suggerito anche il peso che avrebbe avuto nella decisione di sganciare le

atomiche sul Giappone il vecchio e radicato sentimento americano di xenofobia per i «musi gialli», maggiormente

colpevoli a seguito del proditorio (e discusso) attacco contro Pearl Harbour. Dresda, Hiroshima e Nagasaki, insomma,

come prove generali di guerra fredda e zenit dell’odio che gli inglesi nutrivano nei confronti dei tedeschi e gli americani

verso i giapponesi.

Il prossimo mese invece vedremo come – lasciati da parte aerei e bombe – i «liberatori senza gloria» si distinsero anche

sul campo (soprattutto in Italia) e a guerra finita. (continua – 1)

Paolo Sidoni