gfp.84 – Politica e classe, 9, Roma 1991

IL NUOVO ORDINE IMPERIALISTICO MONDIALE

1989: anno zero del comunismo

__________________________________________________

Il concetto di lotta di classe può indurre in errore.

Essa non è una prova di forza in cui si decide la questione:

chi vince, chi perde; non è una lotta dopo la quale

tutto andrà bene per il vincitore e male per il vinto.

Chi pensa in tal modo non fa che travestire romanticamente i fatti.

Poiché, che la borghesia vinca o soccomba nella lotta,

essa è condannata a perire dalle contraddizioni interne,

che diventano mortali nel corso dello sviluppo.

Il problema è solo se perirà di mano propria o per mano del proletariato.

La permanenza o la fine di un’evoluzione millenaria

dipendono dalla risposta a questa domanda.

La storia ignora la cattiva infinità dei gladiatori eternamente in lotta.

Il vero politico ragiona a base di scadenze.

Se la liquidazione della borghesia non si compie entro un termine

quasi esattamente calcolabile dell’evoluzione economica e tecnica,

tutto è perduto.

Prima che la scintilla arrivi alla dinamite,

bisogna tagliare il filo che brucia.

[Walter Benjamin, Senso unico]

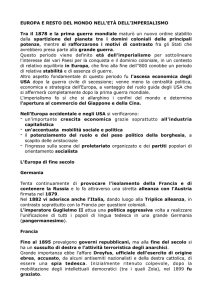

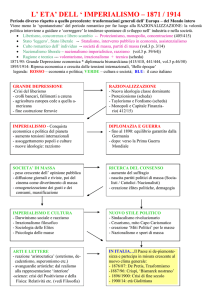

L’attualità delle determinazioni dell’imperialismo

È trascorso quasi un secolo da quando il vecchio capitalismo di maniera, basato sul lavoro del piccolo

proprietario privato indipendente e sulla libera concorrenza, ha lasciato il suo posto a un sistema mondiale di

oppressione finanziaria, esercitata da un pugno di paesi “sviluppati” sulla grande maggioranza delle nazioni.

Questo nuovo sistema di dominio economico e politico mondiale fu denotato come moderno imperialismo.

Va subito ricordato - per evitare i fraintendimenti che caratterizzano l’economia politica - che il primo studioso a definire e affrontare sistematicamente la questione fu un liberale inglese. Si sa che questi fu John A.

Hobson. Ma a molti fa comodo dimenticare codesto aspetto della faccenda, dal momento in cui la tematica

dell’imperialismo fu assunta dal marxismo come questione centrale dell’antagonismo di classe sul piano

internazionale.

Col passare del tempo, questa colpevole dimenticanza si è via via trasformata in silenzio e

demonizzazione, al punto che la stessa parola “imperialismo” non viene più usata dal pensiero dominante (e

ormai neppure più da quello dominato e falsamente critico, nella sua subalternità e nel suo pentimento

autocensorio). Corollario di ciò è l’impedimento ideologico a impiegare tali concetti e i termini

corrispondenti, che nei fatti si vuole imporre a chi provi a ripercorrere oggi la strada di quell’analisi

scientifica delle relazioni storiche ed economiche del capitalismo moderno nel mercato mondiale. Ciò non

manca di tradursi in discriminazione culturale e politica. Ma ciò non sorprende affatto, qualora lo si inquadri

correttamente nei rapporti di forza antagonistici della lotta teorica.

Al di là della convenzione nominalistica, nell’accettazione delle definizioni, anche il recente “cambiamento di nome” dell’imperialismo in nord-sud rientra nel medesimo quadro. Spaziando dal solidarismo

caritatevole all’anodino colpevolismo dei ricchi verso i poveri, dallo storicismo eternizzante e asettico della

cosiddetta economia-mondo alle ricadute tardive di un improbabile terzomondismo, fino alle allucinazioni

dell’interdipendenza globale per un mistificante governo mondiale, tutto ciò è servito solo per occultare

ancora una volta il carattere di classe del modo di produzione capitalistico su scala mondiale. La teoria

marxista dell’imperialismo parla dei rapporti di proprietà fondati sullo sfruttamento di classe, analizza le

determinazioni storiche internazionali con le categorie del valore e del plusvalore, spiega le crisi con le

contraddizioni immanenti al processo di accumulazione. Il rabbassamento alla questione del nord e del sud

del mondo cancella tutto ciò, riproponendo contrapposizioni naturali geografiche nazionali etniche religiose

&%PAGINA&

al posto delle contraddizioni intrinseche al rapporto di capitale come classe, pur di rimuovere dalle

coscienze l’antagonismo e la lotta di classe.

Al fine di ristabilire, dunque, un minimo di riferimento storico culturale, è giusto rammentare, a quanti se

ne fossero dimenticati, alcune delle determinazioni teoriche dell’imperialismo, almeno nella lezione del

liberale Hobson - a cominciare dalla sua segnalazione, anche, delle “contraddizioni dell’imperialismo” e

delle “ricorrenti crisi del capitalismo, allorché la sovraproduzione si manifesta nelle principali industrie”.

Basterà qui soffermarsi su tre ordini di problemi.

In linea generale, Hobson non nasconde che il nuovo imperialismo capitalistico, sebbene sia “un cattivo

affare per la nazione”, è “un buon affare per certe classi”; se è “irrazionale” per la prima, “esso è

sufficientemente razionale dal punto di vista di certe classi” i cui “ben organizzati interessi d’affari sono

capaci di sopraffare il debole diffuso interesse della comunità”, e di “usare le risorse nazionali per i loro

guadagni privati”. D’altronde, già sulla questione del debito internazionale, Hobson osservava che “i termini

creditore e debitore, applicati ai paesi, oscurano la principale caratteristica di questo imperialismo. Giacché,

se i debiti sono pubblici, il credito è quasi sempre privato”. Egli vedeva dietro codeste classi il grande

“capitale cosmopolita”, a cominciare dall’industria pesante (e relativi servizi - “ingegneri, speculatori,

missionari”, ecc.), direttamente e indirettamente interessato alle spese per gli armamenti. “L’imperialismo

aggressivo, che costa caro al contribuente, è fonte di grandi guadagni per l’investitore che non trova

all’interno un impiego profittevole per il suo capitale” - aggiungendo che “è inutile ciurlare con la politica se

non si riconosce chiaramente questo fatto centrale”. Insomma, il liberale Hobson sapeva benissimo che le

“radici profonde dell’imperialismo” - “la cui essenza consiste nello sviluppo dei mercati per l’investimento, e

non per il commercio”, e tanto meno in “missioni di civilizzazione” e “manifestazioni del destino” - stanno

nell’“eccesso di capitale in cerca di investimento” e nelle “ricorrenti strozzature del mercato”, e non in

accidentali “errori di direzione”.

Merita anche ricordare alcune considerazioni di Hobson sulle tendenze dell’imperialismo europeo, capace

di trasformare l’Europa in un’area dominata da “un piccolo gruppo di ricchi aristocratici, che traggono le

loro rendite e i loro dividendi dal lontano [o vicino?!, ndr] oriente, accanto a un gruppo alquanto più

numeroso di impiegati e commercianti e a un gruppo ancora maggiore di domestici, lavoratori dei trasporti e

operai delle industrie manifatturiere. Allora scomparirebbero i più importanti rami industriali, e gli alimenti e

i semilavorati affluirebbero come tributo dall’Asia e dall’Africa”. Hobson riteneva che una simile prospettiva

di “federazione europea”, allora, “non solo non spingerebbe avanti l’opera della civilizzazione mondiale, ma

presenterebbe il rischio gravissimo di un parassitismo occidentale, sotto il controllo della nuova aristocrazia

finanziaria”.

Un’altra osservazione di Hobson che oggi è doveroso citare riguarda il nuovo imperialismo giapponese.

All’inizio di questo secolo, già era chiara la percezione del fatto che la crescita della potenza imperialistica

del Giappone avrebbe inciso profondamente sul corso della storia, con proprie caratteristiche specifiche e

ben al di là delle più convenzionali considerazioni militaristiche o ideologiche. “Riflettendo su questo nuovo

capitolo della storia mondiale - scriveva Hobson - molto dipende dalla capacità giapponese di mantenere la

propria indipendenza finanziaria”. Superata una prima fase di dipendenza, “la grande potenza industriale

dell’estremo oriente può rapidamente gettarsi sul mercato mondiale come il più grande e più valido

concorrente nella grande industria meccanica, conquistando prima il mercato asiatico e del Pacifico, e poi

invadendo i mercati occidentali - spingendo così queste nazioni a un più rigido protezionismo, come

corollario di una diminuita produzione”.

I nuovi processi produttivi e le classi

Analisi teoriche compiute da un liberale all’inizio del secolo, oggi sono misconosciute (nonostante il sia

pur parziale apprezzamento per Hobson, espresso in tempi assai meno insidiosi per il capitale, da un

in\sospettabile santone come lord Keynes) e di fatto proibite. Questo è un altro segno dei tempi bui di

dominio contraddittorio dell’imperialismo, anche sulla cultura.

Così, nel 1989 il bicentenario della rivoluzione francese è stato celebrato nella maniera più adeguata. Al

di là della mera scadenza simbolica, la borghesia trionfante ha potuto salutare l’apoteosi del mercato

mondiale, unificato per la prima volta nella storia dell’umanità. L’inevitabile crisi di reversibilità delle

economie pianificate e di comando dei regimi del realsocialismo orientale, in Europa e Asia, ha coronato con

successo l’assedio della merce protrattosi per oltre mezzo secolo. Le contraddizioni interne a quei regimi

hanno fatto il resto, mentre la crisi capitalistica internazionale degli ultimi decenni ha lanciato il segnale per

l’assalto finale.

Epperò il risultato dell’unificazione del mercato mondiale del capitale è da considerare solo come l’avvio

dell’ultimo atto del dramma, se non si vuole che questo si muti in tragedia. Il 1989 è dunque in senso

proprio, oggettivamente, l’anno zero del comunismo. Non si fraintenda: tutto quanto è stato fatto da 141 anni

&%PAGINA&

in qua - da Londra a Parigi, da Pietroburgo a Shangai - nelle lotte dei proletari di tutto il mondo, è nostro

patrimonio storico e culturale irrinunciabile. Le voci profetiche urlanti nel deserto capitalistico hanno

segnato la preistoria del comunismo, annunciando il compimento delle sole condizioni oggettive possibili per

la sua futura realizzazione: quelle insite nell’unificazione del mercato mondiale, appunto. In questo senso

oggettivo è da intendere la data di nascita dell’era possibile del comunismo

Dopo quasi cinque secoli dall’inizio della storia moderna della vita del capitale, comincia dunque ora la

storia del suo compimento, del suo lungo atto finale appunto. Solo sul mercato mondiale, nella massima

fluidità mobilità e universalizzazione, il capitale si adegua al suo concetto. Ma così facendo, e saturando tutti

gli spazi disponibili, esso crea anche le condizioni del suo deperimento, del suo superamento dialettico. Che

sia questo il senso della storia è evidente a chiunque non si rinchiuda nell’apologia di un modo di produzione

e di una forma sociale ritenuta eterna - come invece da oltre un secolo predica l’economia politica

dominante. Qualunque realtà prodotta dagli uomini, come nasce, è destinata a perire: il capitale, come forma

di relazione storica sociale, è una di codeste realtà. Non si vede perché molti si ostinino a far credere che,

nell’economia, non debba essere così. Il problema è cercare di capire quale sistema - tra i tanti possibili, di

cui nessuno ha il crisma dell’ineluttabilità - possa seguire al deperimento e alla fine del capitalismo, e di

agire di conseguenza, affinché non si giunga all’esito tragico del dramma, con l’autodistruzione della società

umana. “Prima che la scintilla arrivi alla dinamite, bisogna tagliare il filo che brucia”.

La comprensione delle profonde ristrutturazioni in atto da qualche anno a questa parte - con la seconda

grande rivoluzione industriale dell’automazione del controllo - serve a codesto scopo. Capire il come perché

e quando dei vari momenti di questa fase di trasformazione epocale - in relazione alle potenzialità offerte

dallo sviluppo della scienza, delle macchine e delle altre forze produttive del lavoro sociale, alle condizioni

della reale socializzazione dei processi produttivi e vitali messi in moto dal capitale, e alla necessità del

tempestivo ristabilimento degli equilibri demografici e ambientali per un organico ricambio con la natura dovrebbe essere un compito minimo per chi vuole interessarsi di questioni economiche e sociali.

Il chiarimento delle determinazioni teoriche, che aiutino a fornire spiegazioni sempre più scientificamente

credibili, è parte essenziale di tutto ciò. I nuovi processi produttivi e lavorativi sono il risultato della proiezione delle conoscenze tecniche e scientifiche su un predefinito riassetto dei rapporti di classe e di proprietà,

dopo la vittoria di fase della borghesia tuttavia “condannata a perire dalle contraddizioni interne”. La pesante

sconfitta inferta al proletariato mondiale, dopo l’ultimo “biennio rosso” 1968-69, ha preparato il terreno per

il tentativo del capitale finanziario multinazionale di ristrutturarsi in forma adeguata all’epoca del mercato

unico mondiale.

Dianzi è stato rammentato, nelle antiche parole di Hobson, il ruolo ascendente dell’imperialismo

giapponese. L’annientamento bellico per mano americana negli anni quaranta e l’azzeramento sanguinario

dell’opposizione di classe negli anni cinquanta hanno lì creato prematuramente i presupposti oggettivi per la

ristrutturazione produttiva moderna. La flessibilità della forza-lavoro è il cardine intorno al quale ruotano i

nuovi processi produttivi: non è questa una novità, il principio è quello universale del modo di produzione

capitalistico. Gli elementi innovativi vanno ricercati, da un lato, nella specificità della determinazione storica

giunta a piegare l’antagonismo di classe in una organica subordinazione corporativa, dall’altro, nella peculiare funzionalità della parallela flessibilità raggiunta dalle macchine automatiche della seconda rivoluzione

industriale. In codesta doppia flessibilità risiede l’evoluzione rivoluzionaria dell’ohnismo rispetto al

taylorismo.

Sul piano del processo di lavoro e valorizzazione [cioè dell’uso della forza-lavoro] la multifunzionalità

del lavoratore ha reso possibile l’impiego delle macchine a controllo automatico, con la condensazione della

giornata lavorativa senza tempi morti - “un’ora di sessanta minuti di lavoro” è lo slogan nipponico - e con

ritmi spinti alla massima intensità - “mettere il fuoco al culo dei lavoratori” è l’altro amabile slogan

manageriale. Siffatte condizioni di produzione, con la combinazione del lavoro collettivo, sono in grado di

imporre anche il prolungamento della durata della giornata di lavoro. Il plusvalore relativo si combina col

plusvalore assoluto, secondo scrittura.

Sul piano del rapporto di occupazione e salario [cioè dello scambio della forza-lavoro] la medesima

flessibilità riesce a manifestarsi innanzitutto nella precarietà dell’attività lavorativa stessa, con la

riproduzione di massa delle forme latenti e stagnanti, oltre a quelle normalmente fluttuanti, dell’esercito

industriale di riserva. In tali condizioni, l’erogazione salariale rimane sempre più subordinata ai risultati

della prestazione lavorativa - individuale, collettiva e aziendale - nella forma classica, opportunamente

aggiornata e generalizzata, del cottimo sotto la specie e il falso nome di partecipazione. Nella “riforma del

salario” la parte sicura e garantita della busta paga può scendere al di sotto della metà, il resto è a rischio.

Nella ristrutturazione del processo di produzione capitalistico, tutte le principali determinazioni teoriche

marxiane continuano a inverarsi, adeguandosi mirabilmente al concetto. Il tempo di lavoro tende a coincidere

col tempo di produzione, per minimizzare la necessaria negatività del tempo di circolazione. La crescita

planetaria del dominio imperialistico fa sì che la vita della popolazione mondiale si riproduca su scala

crescente nella forma del lavoro salariato dipendente dal capitale, per quanto attiene alla sostanza, al di là

&%PAGINA&

dell’apparenza istituzionale del rapporto. Il proletariato mondiale come classe in sé è ben lontano dalla sua

estinzione, presentando al contrario caratteri sempre più diffusi e omogenei. Lo sviluppo di nuove figure

lavorative connesse alla seconda rivoluzione industriale si inserisce compiutamente nella ridefinizione del

proletariato in rapporto alle altre classi sociali.

Tra esse emergono - in conformità con l’analisi marxista più attenta - le nuove classi medie [non

proprietarie e distinte dalla vecchia piccola borghesia] funzionali al dominio del grande capitale finanziario

multinazionale, appunto per la mediazione oppressiva del proletariato. Ciononostante, entro tali classi medie

si annida il germe della contraddizione dello sviluppo della scienza, del sapere collettivo (l’intelletto

generale) espropriato. La rinnovata attualità del nesso tra lavoro produttivo e improduttivo è capace di gettare luce sulla percezione della dinamica sociale del processo produttivo e vitale, nell’era della transizione.

Il nuovo ordine imperialistico corporativo

Per collocare con consapevolezza critica codesta dinamica, qui si richiama sommariamente la breve storia

recente del capitale mondiale. Essa ebbe inizio circa un quarto di secolo fa. Alla metà degli anni sessanta si

può fare risalire la svolta più importante della storia economica e politica contemporanea - l’avvio dell’ultima crisi di un’epoca - allorché cominciarono a invertirsi le principali tendenze del capitalismo Usa. Gli

avvenimenti successivi - nel mondo intero, fino al rammentato crollo del realsocialismo e ai minacciosi vènti

di guerra - hanno tutti le loro lontane radici, la cause causanti, in quegli anni: le motivazioni successive sono

solo cause emergenti, occasionali se non pretestuose. La saturazione del mercato mondiale a cagione della

sovraproduzione incombente, l’interruzione del ciclo di metamorfosi e di accumulazione del capitale

internazionale, la disoccupazione di massa, l’inflazione generalizzata, la pletora di capitale monetario con

la crisi del credito internazionale e i palliativi monetaristici, la caduta del tasso di profitto col conseguente

inasprimento della concorrenza sul mercato mondiale fino a esiti protezionistici - sono tutte conseguenze

di quella svolta.

Quali siano stati gli accadimenti internazionali nel biennio 68-69 ognuno sa. Nel 70-71 il dollaro venne

dichiarato inconvertibile e poi svalutato, aprendo la strada inizialmente incerta e controversa all’affermazione dello yen e del marco. In codesta situazione, la crisi del capitalismo mondiale, ancora guidato dagli

Usa, impose nel 72-73 l’aumento indiscriminato dei prezzi di tutte le materie fondamentali. Si cominciò dalle

materie prime e dai prodotti agricoli. Contrariamente a quanto troppo spesso si ripete, la crisi delle fonti di

energia e il cosiddetto shock petrolifero fu solo l’ultimo passo compiuto in quella gestione della crisi che

avrebbe dato il via al processo di inflazione.

Le condizioni per una nuova spartizione del mercato mondiale erano appena poste. Le manovre sono

ancora in corso; le armi usate sono di ogni genere; l’esito è tuttora incerto. Fu a partire dagli anni 74-75 che

il capitale multinazionale, per bocca del segretario di stato Usa, Henry Kissinger, cominciò a discutere di

nuovo ordine economico internazionale. La controffensiva dei paesi imperialisti [quelli che con un tortuoso

giro di parole sono detti economie industrializzate a capitalismo maturo] era solo alle prime mosse, cariche

di contraddizioni interne tra i protagonisti. Liquidato l’antagonismo che le classi lavoratrici e popolari

avevano manifestato nei precedenti anni caldi - attraverso la coppia di disoccupazione e inflazione,

nell’unico brodo di coltura sempre adeguato, quello recessivo [talché la cosiddetta stagflazione lungi

dall’essere una stranezza va considerata la norma in siffatte circostanze] - l’agone mondiale era pronto per

accogliere la ridefinizione della proprietà e dell’assetto finanziario e la ristrutturazione industriale del capitale multinazionale. Contraddittoriamente, la tendenza all’unificazione del mercato mondiale e alla

transnazionalità del capitale, però, doveva e deve fare ancora i conti con i superstiti tortuosi percorsi di

interessi e privilegi, più o meno lobbistici, vincolati alle entità nazionali, rappresentate ancora dalle antiche

strutture statuali riadeguate nel neocorporativismo.

In codesto quadro si determinò e si sviluppo la crisi del credito internazionale, rovesciatasi in tragedia

economica e sociale per i paesi debitori, e l’avventura dell’economia di carta con la speculazione borsistica e

monetaria, espressasi attraverso la precaria prevalenza teorica e pratica del neo-monetarismo. Negli anni 80

la sovrabbondanza di credito monetario favorì la sublimazione del capitale col predominio delle banche sull’industria, del denaro sulla merce, della speculazione sulla produzione. Il debito - privato e pubblico - è la

denominazione speculare del credito. La spirale credito-debito pubblico portò all’aumento abnorme degli

interessi passivi, sotto l’egida del neo-liberismo monetarista trionfante: una vittoria di Pirro, per il colpo di

coda di un dollaro agonizzante, che è servita però a spostare verso la sfera privata la precedente attenzione

sociale della spesa, per molti anni a venire. La cosiddetta terziarizzazione delle economie capitalistiche

mature - con il connesso falso mito del post-industriale, generato da una effettiva parziale

deindustrializzazione dell’economia Usa - nacque essa stessa su tale terreno. Anche se si tende sovente a

dimenticarlo, l’intero svolgimento di questi fatti fu messo im moto quindici anni prima.

&%PAGINA&

Tutto ciò non fu che il preludio del drastico processo di razionalizzazione economica, sociale e

istituzionale, che ognuno ha potuto sperimentare. Codesta razionalizzazione ha il suo fulcro nella ricordata

ristrutturazione del processo di produzione industriale, sul piano internazionale. Soltanto negli ultimi anni la

rivoluzione tecnologica ha potuto cominciare a restituire alcuni suoi frutti al capitale mondiale. Ciò è ovvio,

in quanto essa può sviluppare la sua capacità di valorizzazione solo dopo che il capitale abbia riassestato il

processo di lavoro e la divisione internazionale di codesto lavoro. Ma proprio in tale riassetto, non tutti i

comparti settoriali e nazionali del capitale mondiale hanno potuto o possono cogliere i medesimi risultati.

Nonostante l’apoteosi del mercato mondiale, celebrata alla fine degli anni 80 con la provvisoria ma

necessaria cancellazione dalla faccia della terra di aree economiche finora sottratte al dominio pieno e

incondizionato del capitale, la nuova spartizione economica del mondo è ancora tutt’altro che definita. La

conflittualità interimperialistica tra le tre aree dominanti - americana-Usa, asiatica-Giappone, europeaGermania - è tuttora viva e, si direbbe, latente in quanto non giunta a completa, incerta e rischiosa, maturazione. Ancora dopo venticinque anni la crisi è irrisolta.

Spesso l’insufficiente comprensione o il fraintendimento degli accadimenti quotidiani dipende dall’acquiescenza alla banalità del senso comune e alla acriticità dell’accettazione di spiegazioni superficiali e

fenomeniche, che per la maggior parte non costituiscono spiegazioni ma giustificazioni dell’esistente. Un

cambiamento di prospettiva teorica può far scoprire realtà misconosciute.

Così, l’ultima guerra - non quella, ma questa che c’è - può aver risvegliato alcuni, magari per paura, dal

torpore in cui sono sprofondate le masse sottomesse all’ideologia quotidiana del capitale. Questo sarebbe l’unico lato buono della guerra, purché tale risveglio durasse. Ma già sembra di riavvertire cupi sintomi del

grande sonno. Per restare all’erta occorre guardare con coscienza critica scientifica a tutte le cause di crisi del

capitalismo contemporaneo e a tutte le occasioni di sue contraddizioni possibili. Anche l’ordinaria follia

della guerra era annunciata a chiare lettere con grande anticipo. Bastava solo vederla, nell’anteguerra

imperialistico: e le masse non l’hanno vista. Questa sgradevole sensazione di déjà vu è, di nuovo, ben evocata da un brano scritto da Hobson per la decadenza dell’imperialismo britannico, nel 1903: o per gli Usa del

1991?

“Gli effetti politici, reali e necessari, del nuovo imperialismo, così come si mostrano nel caso della più

grande potenza imperialista, possono essere riassunti in questo modo. Esso è una minaccia costante alla pace,

fornisce continue tentazioni di ulteriori aggressioni su terre occupate da “razze inferiori” e fomenta la

discordia tra la nostra nazione e le altre nazioni con ambizioni imperialistiche rivali; all’acuto pericolo di

guerra aggiunge il pericolo cronico e la degradazione del militarismo, che non guasta solo le concrete risorse

fisiche e morali delle nazioni , ma blocca il corso stesso della civiltà. Consuma in modo illimitato e

incalcolabile le risorse finanziarie di una nazione con i preparativi militari, bloccando la spesa delle entrate

correnti dello stato per progetti pubblici produttivi e gravando la posterità con pesanti carichi di debito.

È, invero, una nemesi dell’imperialismo che le arti e i mestieri della tirannia, acquisite e esercitate nel

nostro impero illiberale, siano rivolte contro le nostre libertà in patria. Coloro che sono stati còlti di sorpresa

dalla totale noncuranza o dall’aperto disprezzo mostrato dall’aristocrazia e dalla plutocrazia di questo paese

per l’infrazione delle libertà del cittadino e per l’abrogazione dei diritti e delle usanze costituzionali non

hanno considerato a sufficienza il costante riflusso del veleno dell’autocrazia irresponsabile dal nostro

impero illiberale, intollerante e aggressivo.

L’imperialismo sta solo cominciando a mettere in pratica tutte le sue risorse e a fare del governo delle

nazioni un’arte raffinata: la larga concessione del diritto di voto, controllato da un popolo la cui istruzione ha

raggiunto lo stadio della capacità di leggere carta stampata [che avrebbe detto Hobson se avesse conosciuto

la potenza della tv! – ndr] senza esercitare alcuna critica, favorisce immensamente i disegni degli astuti

politici affaristi che, controllando la stampa, la scuola, e se necessario la chiesa, impongono l’imperialismo

alle masse nella forma attraente di un patriottismo sensazionale”.

* Questo testo è stato presentato come relazione scritta al convegno Cipec sul tema:

Il comunismo dei movimenti e la rifondazione del comunismo, tenuto il 27 maggio 1991, presso il

Dipartimento di Sociologia dell’Università di Roma “La Sapienza”, via Salaria 113.

L’intervento orale è stato esposto in forma molto ridotta rispetto alla relazione scritta.

&%PAGINA&