Corso di Laurea in Comunicazione Interculturale

Linguistica Applicata – A.A. 2011-2012: Semantica e pragmatica in prospettiva interculturale

Parte prima

L’ipotesi Sapir-Whorf

1. Un po’ di storia: l’antropologia di

Franz Boas

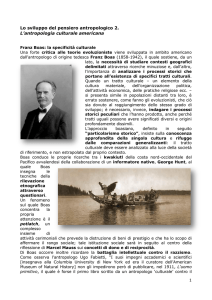

Per comprendere la nascita della cosiddetta ipotesi Sapir-Whorf, è necessario collocarla nell’ambito dell’antropologia nord-americana, entro cui si sviluppa l’opera di Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf.

In particolare è necessario un breve excursus sull’approccio noto come “four fields approach”, che caratterizza l’opera dell’antropologo Franz Boas (18581942).

Sin dalla fondazione dell’American Ethnological Society nel

1842 e dell’American Anthropological Association nel 1902,

l’antropologia statunitense si è caratterizzata come una disciplina olistica (dal greco olos, “intero, tutto”), che aveva come

obiettivo quello di studiare, delle popolazioni umane, i seguenti aspetti:

le caratteristiche fisiche (“physical field”; “biological

field”);

le testimonianze linguistiche (“linguistic field; “philological field”);

le testimonianze culturali (“cultural field”);

le testimonianze archeologiche e la cultura materiale (“archaeological field”).

In contrasto con l’Europa, dove gli etnologi e gli antropologi avevano, nelle università, i loro dipartimenti

separati da quelli degli archeologi, dei paleontologi e

dei linguisti, negli USA agli studenti di antropologia si

richiedeva una qualche conoscenza di tutti e quattro

questi settori.

Franz Boas fu attratto dallo studio della lingua dalla

sua esperienza tra gli eschimesi e tra gli indiani Kwakiutl della costa nord-occidentale, e sostenne l’impossibilità di comprendere pienamente un’altra cultura

senza avere accesso diretto alla lingua parlata dai

membri di quella cultura.

In all of the subjects mentioned heretofore, a knowledge of Indian

languages serves as an important adjunct to a full understanding

of the customs and beliefs of the people we are studying. But in

all these cases the service which language lends us is first of all a

practical one –a means to a clearer understanding of ethnological phenomena which in themselves have nothing to do with linguistic problems. It seems, however, that a theoretical study of

Indian languages is not less important than a practical knowledge of them; that the purely linguistic inquiry is part and parcel of a thorough investigation of the psychology of the peoples of

the world. If ethnology is understood as the science dealing with

the mental phenomena of the life of the peoples of the world, human language, one of the most important manifestations of

mental life, would seem to belong naturally to the field of work

of ethnology (Franz Boas, 1911).

L’interesse di Boas per le lingue portò alla pubblicazione di numerosi volumi di etnografia basati quasi

esclusivamente su testi registrati, cioè su trascrizioni

di ricordi di informanti bilingui relativi a cerimonie,

tradizioni del passato, e rituali della comunità.

Come altri antropologi del suo tempo, Boas era preoccupato della rapida scomparsa o alterazione delle lingue e delle culture dei nativi americani, e voleva preservarle e documentarle finché c’erano ancora persone

che le parlavano fluentemente e potevano descrivere le

loro tradizioni culturali.

Grazie al metodo di Boas, molti dei pregiudizi sulle lingue dei

nativi americani come lingue primitive vennero rivisti;

ad esempio, tra gli antropologi americani c’era chi sosteneva che

le lingue delle popolazioni native americane si caratterizzavano

per la pronuncia “poco accurata” di alcuni suoni: alla base di

questa convinzione c’era l’osservazione del fatto che perfino gli

stessi individui, in occasioni diverse, pronunciavano le stesse parole in maniera diversa;

con una sensibilità precorritrice rispetto ai suoi contemporanei,

Boas mostrò che l’idea che nelle lingue amerindiane i suoni non

erano pronunciati con la stessa accuratezza delle lingue d’Europa

era un’idea sbagliata, basata sulle limitazioni degli osservatori,

che avevano difficoltà a distinguere e riconoscere suoni che erano

poco comuni nelle lingue d’Europa, e sostenne che la variazione

nella lingua è pervasiva, e che ciò che conta è che i suoni delle

lingue “are classified according to their similarity”.

Trascrivendo i racconti dei nativi, Boas rimase affascinato

dai modi diversi che le singole lingue hanno di classificare il

mondo, e utilizzò questa osservazione come argomento per

sostenere una forma ancora embrionale di relativismo culturale.

relativismo culturale = “the view that each culture should

be understood in its own terms rather than as part of an intellectually or morally scaled master plan, in which the Europeans or those of European descent tended to be at the top”.

Boas utilizzò la propria conoscenza delle lingue amerindiane

per mostrare che il modo in cui le lingue classificano il

mondo è arbitrario. Ogni lingua ha il suo modo di costruire il

proprio vocabolario che suddivide il reale e stabilisce categorie dell’esperienza. È in questo contesto che Boas cita il

celeberrimo esempio dei nomi per la neve in eschimese.

“It seems important ... to emphasize the fact that the groups of ideas

expressed by specific phonetic groups [cioè “parole” o “morfemi”, AS]

show very material differences in different languages, and do not conform by any means to the same principles of classification. To take

again the example of English, we find that the idea of water is expressed in a great variety of forms: one term serves to express water

as a liquid; another one, water in the form of a large expanse (lake);

other, water as running in a large body or in a small body (river and

brook); still other terms express water in the form of rain, dew, wave,

and foam. It is perfectly conceivable that this variety of ideas, each of

which is expressed by a single independent term in English, might be

expressed in other languages by derivation from the same term.

Another example of the same kind, the words for snow in Eskimo, may

be given. Here we find one word, aput, expressing snow on the ground;

another one, qana, falling snow; a third one, piqsirpoq, drifting snow;

and a fourth one, qimuqsug, a snowdrift.”

L’esempio delle parole per neve in eschimese è diventato quasi un

luogo comune nella divulgazione scientifica, e a seconda della serietà o meno di chi ha riportato questo esempio, si registrano oscillazioni nel numero dei nomi della neve che vanno da poche unità

addirittura al centinaio.

L’importanza di questo esempio non sta tanto nella curiosità di constatare l’abbondanza del vocabolario della neve, dal momento che

non c’è niente di speciale nel fatto che una lingua abbia più parole di

un’altra per un singolo settore dell’esperienza. Boas intendeva semplicemente sottolineare che ci può essere una motivazione culturale

per lo sviluppo di distinzioni lessicali in una lingua.

Le sue intuizioni sono state portate a maturazione da Edward Sapir e

da Benjamin Lee Whorf, secondo i quali se una lingua codifica una

particolare esperienza in un certo modo, l’uso di quella lingua può

predisporre i parlanti a vedere il mondo operando le stesse distinzioni codificate in quella lingua.

2. L’ipotesi Sapir-Whorf

Edward Sapir (1884–1939)

Nato in Pomerania da famiglia ebraica, di madrelingua yiddish; si trasferisce negli USA nel 1890. Si laurea in filologia germanica alla Columbia

University, dove segue i corsi di Franz Boas e ottiene un PhD in Antropologia nel 1908. Sin dal 1905 compie campagne di field-work presso diverse comunità di nativi americani (documentando, attraverso la raccolta di

testi, diverse lingue dei nativi americani: chinook, takelma, chasta costa,

yana, catawba, ute, southern paiute, nootka, ecc.). Conclude la sua carriera a Yale, dove ha tra i suoi allievi Benjamin Lee Whorf.

Benjamin Lee Whorf (1897-1941)

Ingegnere chimico, lavorò come ispettore di una compagnia assicurativa e

coltivò un interesse per la linguistica, che studiò a Yale con Sapir a partire

dal 1931. Può essere considerato il vero e proprio padre dell’ipotesi SapirWhorf, o almeno colui che diede all’ipotesi la formulazione più compiuta.

Documentò alcune lingue dell’America centrale (maya, nahuatl, hopi).

Sapir (“The status of linguistics as a science”, 1929):

--- formulazione classica dell’ipotesi del relativismo

linguistico: “il modo in cui pensiamo il mondo è influenzato e forgiato dalla lingua che usiamo per farlo”

“It is quite an illusion to imagine that one adjusts to reality essentially

without the use of language and that language is merely an incidental

means of solving specific problems in communication or reflection. The

fact of the matter is that the “real world” is to a large extent unconsciously built up on the language habits of the group. No two languages

are ever sufficiently similar to be considered as representing the same social reality. The worlds in which different societies live are distinct

worlds, not merely the same world with different labels attached.”

--- Whorf è il vero sostenitore dell’ipotesi Sapir-Whorf; secondo Whorf la struttura di ogni lingua contiene una teoria

della struttura dell’universo, che egli chiama “metafisica”, e

che diventa particolarmente evidente quando si esaminano

lingue e culture molto diverse dalle nostre.

“I find it gratuitous to assume that a Hopi who knows only the Hopi

language and the cultural ideas of his own society has the same notions, often supposed to be intuitions, of time and space that we have,

and that are generally assumed to be universal. In particular, he has

no general notion or intuition of time as a smooth flowing continuum

in which everything in the universe proceeds at an equal rate, out of a

future, through a present, into a past; or, in which, to reverse the picture, the observer is being carried in the stream of duration continuously away from a past and into a future.”(Whorf 1956)

--- Whorf sosteneva l’idea che la visione del tempo del pueblo Hopi fosse

sostanzialmente diversa da quella dei parlanti delle lingue europee. La

lingua hopi infatti, secondo Whorf, non ha termini per indicare concetti

temporali:

“After long and careful study and analysis, the Hopi language is seen to

contain no words, grammatical forms, constructions or expressions that

refer directly to what we call “time,” or to past, present or future, or to

enduring or lasting”

“At the same time, the Hopi language is capable of accounting for and

describing correctly, in a pragmatic or operational sense, all observable

phenomena of the universe”

--- La mancanza di termini che indicano concetti temporali in Hopi, e la

mancanza di una tripartizione presente/passato/futuro è stata fortemente

ridimensionata da studi successivi, che hanno mostrato i punti deboli (a

volte veri e propri errori di valutazione) dell’analisi di Whorf.

E. Malotki, Hopi time: a linguistic analysis of the temporal concepts in

the Hopi language, Berlino, Mouton de Gruyter, 1983.

--- In hopi sono attestati diversi avverbi spaziali che hanno valori anche

temporali (yep, ‘here/at this point in time [=now]; yuk ‘to this point/till

now’; ang ‘through/during’, angqw ‘from there/since’, ecc.). L’uso di

termini spaziali per indicare concetti temporali è sistematico: il tempo è

concepito come uno spazio, esattamente come avviene in altre lingue a

noi più familiari (a partire da oggi, i giorni che abbiamo davanti, ecc.).

--- In hopi esistono diversi concetti temporali paragonabili ai nostri concetti di ‘giorno’, ‘mese’ e ‘stagione’. Unità di tempo più piccole come ‘ora’, ‘minuto’, ‘secondo’ non sono invece traducibili come termini autonomi nel lessico hopi, mentre esistono termini specifici per indicare il

‘primo giorno’, il ‘secondo giorno’, il ‘terzo giorno’ e la ‘vigilia’ di una

festività. Questo fatto non deve sorprendere: si tratta di una concettualizzazione del tempo legata ai ritmi naturali e allo scorrere delle stagioni, sostanzialmente la stessa che si trova in società contadine, anche in Europa.

In ogni caso, al di là della correttezza o meno dell’analisi, sono le formulazioni di Whorf che hanno dato luogo alla versione classica della

cosiddetta ipotesi Sapir-Whorf:

--- “users of markedly different grammars are pointed by the

grammars toward different types of observations and different evaluations of extremely similar acts of observation, and hence are not

equivalent as observers but must arrive at somewhat different views

of the world”.

--- “we dissect nature along lines laid down by our native languages. The categories and types that we isolate from the world of

phenomena we do not find there because they stare every observer

in the face; on the contrary, the world is presented in a kaleidoscopic flux of impressions which has to be organized by our minds – and

this means largely by the linguistic systems of our minds.”

3. L’ipotesi Sapir-Whorf “in azione”

Si dice spesso che tutto ciò che può essere espresso

in una lingua può esserlo anche in un’altra. Questo è

vero, però esistono differenze relative a:

(i) ciò che i parlanti tendono a dire e scelgono di dire;

(ii) ciò che le lingue permettono ai loro parlanti di

dire agevolmente;

(iii) ciò che le lingue obbligano i loro parlanti a dire.

Molte idee espresse da una singola parola in alcune

lingue amerindiane possono essere espresse soltanto

attraverso intere frasi in lingue come l’inglese.

Mohawk (lingua irochese del Quebec):

• pronuncia reale: aetewatena’taro´n:ni’

• scomposizione in morfemi: a-et-wa-ate-na’tar-onni-’

• glossa dei morfemi:

OPTATIVE-1.INCLUSIVE.AGENT-PLURAL-REFLEXIVE-bread-makeBENEFACTIVE.PERFECTIVE_ASPECT

• traduzione in pseudo-inglese:

should-you.all.and.I-self-bread-make-for

• traduzione in inglese:

‘We should make ourselves some cornbread.’

--- Prima questione: siamo sicuri che si tratti di singole

“parole”, e che non abbiamo invece a che fare con “frasi”?

• Possiamo innanzitutto fidarci delle intuizioni dei parlanti;

quando si chiede a un parlante mohawk di ripetere il suo

enunciato lentamente e parola per parola, egli pronuncia

sequenze come quelle che abbiamo visto come unità singole, anche se non ha mai “scritto” la propria lingua;

• in secondo luogo, nessuno dei morfemi indicati compare

mai da solo, ma solo in forma “legata”, e cioè unito a una

base lessicale, e se il linguista pronuncia uno di questi morfemi in isolamento,il parlante spesso non è in grado di dire

che cosa significa.

--- Seconda questione: il problema del “packaging” dell’informazione:

• strutture come l’esempio mohawk mostrano che le lingue offrono

ai loro parlanti opzioni diverse relative al modo di “impacchettare”

insieme le informazioni. Mentre in inglese, ad esempio, si è obbligati a usare una parola indipendente, we, per riferirsi a un gruppo che

include il parlante, in mohawk esistono diverse possibilità: possiamo utilizzare, come nell’esempio, il prefisso -etewa-, un morfema

legato che non può comparire in isolamento, o possiamo utilizzare

una parola indipendente, ı`:’i, che significa ‘io’ o ‘noi’. La scelta tra

le due strategie dipende dallo scopo del parlante: se il parlante intende focalizzare l’attenzione su un certo pezzo di informazione utilizzerà la parola indipendente:

ı`:’i

aetewatena’taro´n:ni’

‘We

should make ourselves some bread.’

---Terza questione: il problema delle “scelte obbligate” determinate dalla lingua:

• il prefisso -etewa- non significa semplicemente ‘noi’, ma specifica che questo ‘noi’ è composto da almeno 3 persone (altrimenti il parlante avrebbe utilizzato il prefisso di 1 persona duale -eteni-); all’interno di questo gruppo di almeno tre persone è

incluso l’ascoltatore (pronome di prima persona plurale inclusivo: ‘you and I’; diverso dal pronome esclusivo, che significa

‘they and I’); infine si tratta di un prefisso pronominale agentivo, che indica che ‘noi’controlla attivamente il processo indicato dal verbo (‘make cornbread’; se si trattasse di un’azione in

cui non c’è controllo del soggetto, come ‘dormire’, si utilizzerebbe un altro prefisso).

--- Quarta questione: il problema della “facilità di espressione” di determinati contenuti in una lingua:

Anche in inglese siamo perfettamente in grado di distinguere una prima persona plurale “inclusiva”

dell’ascoltatore da una prima persona che esclude

l’ascoltatore (You and I should make ourselves some cornbread vs. They and I should make ourselves some cornbread). Generalmente, però, non lo si fa, perché l’inglese

non lo richiede, e espressioni di questo tipo sono sicuramente più “difficili” e “costose” per il parlante inglese di

un’espressione come “We should make ourselves bread”.

In conclusione:

--- Le lingue possono non porre limiti a ciò

che un parlante può dire, ma possono differire

tra loro in ciò che esse richiedono che il parlante dica, e questo può avere effetti su ciò che

i parlanti tendono a dire. A sua volta, ciò che i

parlanti tendono a dire sulla base della loro

lingua può avere effetti su ciò che essi tendono a percepire del mondo circostante.