Utilizzo del placebo nei trial clinici e nella pratica medica: ciò che è etico e

ciò che non lo è

Elisa Frisaldi

Il dibattito etico sull’utilizzo del placebo è sicuramente uno dei più importanti nella medicina

moderna e coinvolge non solo la somministrazione di un placebo in senso stretto, ma anche tutte

le sfaccettature che tale somministrazione comporta, dalla buona relazione fra medico e paziente,

al problema di dire la verità o nascondere la malattia, dalle buone norme di condotta etica e

umana del personale sanitario al consenso informato del paziente riguardo a ogni tipo di

procedura medica o chirurgica.

Il dibattito etico su questo tema si incentra fondamentalmente su due aspetti: l’utilizzo del

placebo nei trial clinici e nella pratica medica.

Per quanto riguarda i trial clinici, il dibattito scaturisce dalla Dichiarazione di Helsinki

dell’Associazione medica mondiale, che nel 2000 riportava quanto segue:

I benefici, i rischi e l’efficacia di una nuova terapia dovrebbero essere paragonati a quelli della migliore

terapia correntemente disponibile. Ciò non esclude l’uso del placebo quando non è disponibile una

terapia la cui efficacia è stata dimostrata.

La Dichiarazione di Helsinki ritiene dunque non etico l’utilizzo del placebo nei trial clinici in tutti

quei casi in cui un trattamento efficace già esiste. Tuttavia, in una nota di chiarimento inserita nel

2002 e codificata nell’edizione rivista e corretta del 2008, si afferma che i placebo sono

ammissibili, ma solo in alcune condizioni:

Un trial clinico con placebo può essere eticamente accettabile, pur esistendo una terapia di

comprovata efficacia, nelle seguenti circostanze: 1) quando per ragioni convincenti e scientificamente

giustificate il suo uso è necessario a determinare l’efficacia e la sicurezza di un trattamento; 2) quando

il suo uso è finalizzato alla cura di una malattia minore e i pazienti che ricevono il placebo non sono

soggetti a ulteriori rischi di danni seri e irreversibili.

Rispetto ai trial clinici con placebo, le posizioni dei diversi enti governativi sono estremamente

varie. Per esempio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità è contraria al loro utilizzo quando

esiste una terapia di comprovata efficacia e, in generale, sostiene i trial clinici in cui la nuova

terapia viene paragonata a quella esistente. Al contrario, la Food and Drug Administration

americana sostiene l’utilizzo del placebo nei trial clinici. Anche con questi pochi esempi, si può

capire che una posizione univoca non esiste e il dibattito è tuttora aperto.

Ma perché molti affermano che non è etico l’utilizzo del placebo nei trial clinici? La risposta è

abbastanza semplice. Immaginiamo di voler testare un nuovo farmaco antidepressivo in pazienti

gravemente depressi a rischio di suidicio. Seguendo la metodologia classica, un gruppo di pazienti

riceve il nuovo farmaco mentre l’altro gruppo riceve il placebo. Si deduce facilmente che chi fa

parte del gruppo placebo, ma non risponde al placebo, è ad alto rischio di suicidio. Questo è solo

un esempio, ma si può immaginare che simili situazioni di rischio avvengono anche in altre

condizioni, come il cancro, il dolore e così via.

Il dibattito fra difensori e oppositori dell’uso del placebo nei trial clinici verte su diversi

argomenti. Per prima cosa, mentre i difensori sostengono che somministrare il placebo a delle

persone è giustificato dalla conoscenza che se ne acquisisce per i futuri pazienti, gli oppositori

sostengono che la tutela del singolo individuo ha la precedenza sulla scienza e la società. Il

secondo aspetto del dibattito riguarda il fatto che mentre per i difensori sono sufficienti il

permesso della sperimentazione rilasciato dai comitati etici e la firma del consenso informato da

parte paziente, per gli oppositori molti dei consensi informati sono incomprensibili e il paziente è

incapace di giudicare la situazione sperimentale. Il problema del consenso informato è senza

dubbio un punto cruciale; molte volte la descrizione delle procedure e dei possibili rischi e poco

chiara e ricorre all’uso di termini tecnici e lunghe liste di effetti collaterali. Spesso quindi il

paziente firma perché si fida degli sperimentatori, ma senza aver capito ciò che ha letto. Il terzo

motivo di disaccordo è che mentre per difensori il placebo può essere sempre usato per il

trattamento di sintomi minori, per gli oppositori non c’è giustificazione nemmeno per i sintomi

che procurano solo disagio lieve. In particolare, in condizioni gravi, come per esempio una

patologia tumorale, i difensori propongono il cosiddetto protocollo add-on in cui i pazienti

ricevono la terapia standard e poi casualmente vengono suddivisi in due gruppi: al primo viene

aggiunto il nuovo trattamento, al secondo viene aggiunto il placebo. In tal modo, la terapia

standard già esistente non viene negata a nessuno.

Senza scendere nei dettagli troppo tecnici dei trial clinici, è possibile capire che la soluzione

non è semplice. Per esempio, dal punto di vista statistico, il gruppo di pazienti che riceve il

placebo rappresenta un confronto irrinunciabile, senza il quale non si può arrivare a nessuna

conclusione. Immaginiamo di voler testare una nuova terapia paragonandola a quella standard, già

disponibile. Se la nuova terapia è superiore alla vecchia terapia, non ci sono problemi di

interpretazione. Ma se la nuova è peggiore della vecchia, come interpretare tale risultato? La

nuova terapia può essere meno efficace della vecchia, ma ancora efficace se è migliore del placebo

(che però non abbiamo testato), oppure del tutto inefficace se è uguale al placebo (ma senza il

gruppo placebo non lo possiamo valutare). Le informazioni date dal gruppo placebo possono

fare una differenza enorme quando la vecchia terapia, anche se più efficace, produce gravi effetti

collaterali, mentre la nuova terapia, meno efficace, ne produce molti di meno. In tal caso, sarebbe

consigliabile usare la nuova terapia un po’ meno efficace, ma con pochi effetti collaterali; eppure,

senza il gruppo placebo di riferimento questa decisione non può essere presa.

La chirurgia gioca un ruolo importante fra le problematiche legate ai trattamenti placebo, e le

discussioni più accese avvengono proprio in questo ambito. Sebbene i trial clinici chirurgici con

placebo non siano frequenti, quelli effettuati dimostrano come siano utili per comprendere la

reale efficacia di certe procedure chirurgiche. Effettuare una chirurgia placebo significa

anestetizzare il paziente, usare il bisturi per aprire una parte del corpo o il trapano per aprire il

cranio, effettuare qualche manipolazione all’interno del corpo senza davvero intervenire,

risvegliare il paziente, e seguirlo nel decorso posto-operatorio per valutare respiro, dolore e così

via. Da questo punto di vista, la procedura appare davvero inconcepibile visto che l’anestesia e

l’apertura col bisturi o col trapano sono di per sé pericolose. Ciononostante di interventi

chirurgici finti ne sono stati fatti diversi. Infatti, la chirurgia, con i suoi rituali e il forte impatto

emotivo, è particolarmente soggetta all’effetto placebo. Il finto intervento chirurgico alle arterie

mammarie, che risale agli anni Cinquanta, è stato addirittura uno dei primi esempi documentati di

effetto placebo. A quei tempi si ricorreva molto spesso a uno specifico trattamento chirurgico per

la cura dell’angina pectoris, una sensazione di dolore al petto e al braccio sinistro dovuta

all’insufficiente ossigenazione del muscolo cardiaco. L’intervento consisteva in una piccola

incisione al petto seguita dalla legatura delle arterie mammarie, con la convinzione che così il

sangue sarebbe defluito verso il cuore. Con il succedersi degli interventi, però, i medici si

accorsero che dopo aver legato le arterie mammarie il livello di irrorazione del cuore non

migliorava. Fu così che nel 1959 il giovane cardiologo americano Leonard Cobb pubblicò sul

New England Journal of Medicine uno studio che dimostrava in modo rigoroso l’inefficacia

dell’operazione. Dei 17 pazienti che accettarono di sottoporsi a intervento chirurgico, 9 furono

anestetizzati, incisi con il bisturi a livello del torace e richiusi senza che venisse effettuata la

legatura delle arterie mammarie. Per quei 9 pazienti i risultati furono eclatanti: scomparsa del

dolore e riduzione delle alterazioni cardiache prima riscontrabili all’elettrocardiogramma.

Uno studio più recente risale al 2004 e riguarda l’impianto, nei pazienti parkinsoniani, di cellule

embrionali che producono dopamina allo scopo di alleviare i sintomi della malattia. Il primo

autore, la dottoressa Cynthia McRae, descrive un trial clinico in cui 30 pazienti con morbo di

Parkinson sono stati assegnati chi al gruppo della terapia vera e chi al gruppo della terapia

placebo. La terapia vera prevedeva l’anestesia del paziente e la foratura del cranio per inserire

degli aghi con i quali iniettare nel cervello le cellule embrionali. L’intervento placebo era identico

a quello reale, con la differenza che gli aghi non contenevano le cellule embrionali e non

attraversavano il tessuto cerebrale. Il risultato fu molto esplicativo: i pazienti che credevano di

aver ricevuto il vero impianto di cellule embrionali mostrarono un miglioramento, anche se

avevano ricevuto l’impianto finto. Viceversa, i pazienti che credevano di aver ricevuto l’impianto

finto non mostrarono miglioramenti, anche se di fatto avevano ricevuto l’iniezione.

Sebbene possa apparire non etico e disdicevole effettuare trial clinici di questo tipo, dalla

chirurgia placebo scaturisce un messaggio che fa riflettere seriamente, ovvero che molti interventi

chirurgici che riteniamo efficaci in realtà non servono a nulla dal momento che i miglioramenti

clinici sono semplicemente un effetto placebo. Se poi si tiene conto del fatto che gran parte della

chirurgia che si effettua oggi non ha subito la rigorosa validazione scientifica con placebo in

doppio cieco, così come si fa con i farmaci, è immaginabile pensare quello che emergerebbe se

tutte le operazioni chirurgiche oggi esistenti dovessero essere testate in questo modo.

Il risultato è che non esistono regole rigide e immutabili quando si effettua un trial clinico; se è

vero che esistono standard etici rispettati in tutto il mondo, è altrettanto vero che le approvazioni

dei comitati etici possono variare da un continente all’altro. Accade spesso, infatti, che un

comitato etico europeo non dia l’autorizzazione a effettuare un particolare trial clinico, mentre un

comitato etico nordamericano dia l’approvazione a procedere. Il risultato è che molti dibattiti

sono tuttora aperti e i gruppi di ricerca che non hanno potuto effettuare una sperimentazione

contestano coloro che invece l’hanno effettuata, e viceversa. In questi casi, tuttavia, si tratta di

discussioni molto utili perché permettono di imparare dagli errori e di trovare nuove soluzioni

che superino le limitazioni etiche in vigore.

Rispetto a quanto avviene nei trial clinici, l’uso del placebo nella routine della pratica medica

ha delle differenze sostanziali. Nei trial clinici al paziente viene detta la verità, informandolo che

avrà il 50% di possibilità di prendere il trattamento vero e il 50% di prendere il placebo, secondo

il paradigma in doppio cieco, in cui né il paziente né lo sperimentatore sanno cosa viene

somministrato. Quindi il paziente dà il pieno consenso a questa procedura casuale. Nella pratica

medica, invece, quando si somministra un placebo a un paziente in ospedale o in ambulatorio, gli

si dice che è un potente farmaco. Perciò, in questo caso, il paziente viene totalmente ingannato.

Una tipica situazione della pratica medica di routine è il reparto di notte, quando un paziente si

lamenta perché non riesce a dormire. In casi simili, capita spesso che il personale sanitario

somministri un placebo, per esempio una zolletta di zucchero o un bicchiere d’acqua, dicendo al

paziente che è un potente sonnifero. Ciò avviene di frequente anche negli ambulatori medici,

dove la situazione tipica è quella dei pazienti ansiosi, spesso ipocondriaci, che chiedono continue

attenzioni al loro medico curante che somministra i placebo per compiacere il paziente e

tranquillizzarlo.

È appunto intorno a questo inganno che si focalizza il dibattito etico sull’uso del placebo nella

pratica medica. In tutto il mondo molti medici, al fine di sentirsi tranquilli con la propria

coscienza, somministrano i cosiddetti “placebo attivi”, cioè farmaci veri ma usati per la cura di

sintomi clinici diversi da quelli per cui sono efficaci. L’esempio tipico è l’antibiotico prescritto per

una malattia virale, per esempio l’influenza, quando il medico sa benissimo che gli antibiotici non

uccidono i virus. Esistono alcuni studi scientificamente rigorosi che hanno analizzato l’utilizzo del

placebo fra i medici, e più in generale fra il personale sanitario. Uno di questi è stato effettuato

negli Stati Uniti, dove un gruppo di 1200 internisti e reumatologi, selezionati casualmente, è stato

monitorato per l’uso del placebo. Il 55% dei medici ha detto di aver raccomandato nel corso

dell’ultimo anno almeno un trattamento placebo, fra placebo attivi e placebo puri (pillole di

zucchero, soluzioni saline). In particolare, il 41% ha consigliato l’uso di analgesici da banco, il

38% quello di vitamine, il 13% quello di antibiotici e il 13% quello di sedativi; solo il 5% dei

medici ha dichiarato di aver somministrato pillole di zucchero e iniezioni saline. Di coloro che

hanno dichiarato di aver consigliato uno o più trattamenti placebo nell’ultimo anno, la maggior

parte (il 68%) ha detto di aver descritto tale rimedio ai propri pazienti come “una medicina che in

genere non è usata per la cura della vostra condizione clinica, ma che potrebbe farvi bene”.

Un altro studio si è svolto in Danimarca, dove è stato chiesto a 503 medici, fra medici di base,

clinici che lavorano in ospedale e specialisti privati, quale fosse il loro parere rispetto all’utilizzo

del placebo inteso come “un intervento senza alcun effetto specifico sulla condizione trattata, ma

con un possibile effetto aspecifico”. L’86% dei medici di base ha ammesso di aver utilizzato

trattamenti placebo almeno una volta nell’ultimo anno, e il 48% di averli usati più di 10 volte

nell’ultimo anno. Per medici ospedalieri e privati le percentuali sono inferiori. Inoltre, ben il 46%

dei medici danesi che hanno partecipato allo studio ritiene eticamente corretto l’utilizzo del

placebo e la ragione più diffusa per cui lo somministra è cercare di evitare un confronto diretto

con i pazienti con cui è più difficile interagire. Infine, i medici danesi prescrivono soprattutto

placebo attivi, e in particolare gli antibiotici (70% dei medici di base, 33% dei medici ospedalieri e

18% degli specialisti privati). Indagini simili, anche se effettuate su campioni più piccoli, sono

state fatte in Israele, Regno Unito, Svezia e Nuova Zelanda, e riportano risultati paragonabili.

Ma quando è giusto somministrare un placebo nella pratica medica e quando no? Per

rispondere a questa domanda propongo due esempi. Il primo, è il caso di una donna

cinquantenne che si presenta al pronto soccorso con un dolore improvviso, insopportabile e

paralizzante alla schiena, e riferisce una lunga storia di dolore cronico, sempre alla schiena,

trattato con vari antidolorifici. Il medico di turno indaga sulle cause dell’accaduto e scopre che la

donna ha semplicemente smesso di assumere i farmaci. A questo punto la donna chiede al

medico di farle un’iniezione di un potente antidolorifico; il medico acconsente verbalmente, ma

in realtà le fa un’iniezione di placebo (acqua istillata) per vedere se funziona. È giustificabile usare

il placebo in un caso come questo? Certamente no, per almeno tre ragioni. Primo, c’è un inganno

totale perché la donna aveva richiesto un antidolorifico e il medico aveva acconsentito. Secondo,

il medico sapeva che la donna aveva semplicemente sospeso i farmaci, quindi la cosa naturale da

fare era quella di somministrare uno degli antidolorifici che aveva smesso di prendere. Terzo, il

medico avrebbe dovuto verificare se erano presenti problemi medici o psicologici che il placebo

avrebbe potuto mascherare. In conclusione, la somministrazione di questo placebo ha più le

sembianze di volersi liberare di un paziente con cui non si vuole interagire. Consideriamo invece

questo secondo caso. Un medico decide di smettere di somministrare morfina a un ragazzo di 14

anni con intensa cefalea, e di rimpiazzare il farmaco con un placebo. Il medico prende questa

decisione perché teme che la morfina possa provocare dipendenza, ma nel farlo non informa né

la madre né il figlio. In termini clinici i risultati sono ottimi: il dolore scompare e il ragazzo viene

dimesso. Questo è un ottimo esempio sia di risposta placebo che di buona motivazione, cioè

ridurre l’assunzione di morfina. Ciononostante, la madre del ragazzo scopre l’utilizzo del placebo

e fa causa al medico per cattiva condotta professionale, accusandolo di aver sospeso la morfina

senza dirglielo. La lezione da imparare da questo caso è che, persino quando il placebo è

utilizzato con una buona giustificazione e i risultati sono ottimi, se il paziente o un suo parente

scopre l’inganno ciò può danneggiare la visione stessa della pratica medica e contribuire a erodere

la fiducia nel personale sanitario.

Sebbene non sia facile capire, di volta in volta, quale sia il comportamento più corretto da

adottare, almeno due aspetti vanno considerati attentamente. Da un lato, ricorrere a trattamenti

placebo allo scopo di ridurre l’assunzione di farmaci tossici è una giustificazione più che etica; si

tratta di somministrare farmaco e placebo in modo alternato, in modo da sfruttare i meccanismi

di condizionamento classico. Per esempio, se somministriamo morfina il lunedì, martedì e

mercoledì, e la sostituiamo con un placebo il giovedì, e poi riprendiamo con morfina per altri due

giorni per rimpiazzarla di nuovo con un placebo al terzo giorno, alla lunga possiamo ridurre

l’assunzione di morfina di una buona percentuale. Il secondo aspetto da considerare, è la

possibilità di dire al paziente la completa verità quando si somministra il placebo, soprattutto sulla

base delle recenti scoperte biomediche riguardo ai meccanismi neurobiologici alla base dell’effetto

placebo. Per esempio, è possibile dire al paziente: “Effettuerò una procedura che consiste

nell’iniezione di acqua distillata, la quale produrrà effetti psicologici sul tuo cervello, che a sua

volta comincerà a rilasciare endorfine ed endocannabinoidi, con conseguente riduzione del

dolore”. Un placebo somministrato con queste parole, che alcuni chiamano “metaplacebo”,

sembra del tutto etico. Un gruppo di ricercatori americani, coordinati dal professore Ted

Kaptchuck dell’Harvard Medical School, ha testato l’efficacia del metaplacebo in uno studio

effettuato su pazienti affetti da dolore cronico dovuto alla sindrome dell’intestino irritabile.

Secondo il modello del trial clinico controllato randomizzato, i pazienti sono stati casualmente

assegnati o al gruppo placebo o al gruppo di controllo; i risultati hanno evidenziato un

miglioramento significativo dei sintomi da parte dei pazienti che avevano ricevuto apertamente il

placebo, rispetto a quelli gruppo di controllo che invece non avevano ricevuto alcun trattamento.

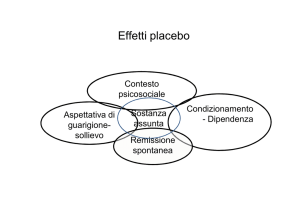

Un ultimo punto riguarda le terapie effettuate di nascosto. Se si effettua un trattamento

all’insaputa del paziente, la sua efficacia globale diminuisce a causa dell’assenza della componente

psicologica che determina l’aspettativa di beneficio terapeutico, così importante nell’effetto

placebo. Nella pratica clinica, quindi, non è necessario somministrare un placebo, con tutte le

implicazioni etiche che, come abbiamo visto, questo comporta. L’armamentario terapeutico del

medico può sempre avvalersi di terapie vere e allo stesso tempo agire sul contesto psicosociale

intorno alla terapia, sulle aspettative positive del paziente, e su tutti quei fattori psicologici che

possono influire sul decorso di una malattia. Infatti, non sussistono certamente problemi etici se

il medico favorisce un contesto positivo e induce aspettative positive nei suoi pazienti al fine di

ottenere il massimo effetto farmacologico sommato al massimo effetto psicologico.

Bibliografia

Benedetti F. Placebo Effects: understanding the mechanisms in health and disease. Seconda

Edizione, Oxford University Press. 2014

Colloca L. Placebo and nocebo. Ethical challenges and solutions. In Colloca L, Flaten MA,

Meissner K (Eds.), Placebo and Pain. From Bench to Bedside. Elsevier. 2014

Brody H. The lie that heals: the ethics of giving placebos. Annals of Internal Medicine. 1982;

97(1):112-118.

Finniss DG, Kaptchuk TJ, Miller F, Benedetti F. Biological, clinical, and ethical advances of

placebo effects. Lancet 2010; 375(9715):686-695.

Tilburt JC, Emanuel EJ, Kaptchuk TJ, Curlin FA, Miller FG. Prescribing “placebo treatments”:

results of national survey of US internists and rheumatologists. British Medical Journal 2008;

337:a1938.

Hróbjartsson A, Norup M. The use of placebo interventions in medical practice--a national

questionnaire survey of Danish clinicians. Evalutation and the Health Profession 2003; 26(2):153165.

Kaptchuk TJ, Friedlander E, Kelley JM, et al. Placebos without deception: a randomized

controlled trial in irritable bowel syndrome. PLoS One 2010; 5(12):e15591.