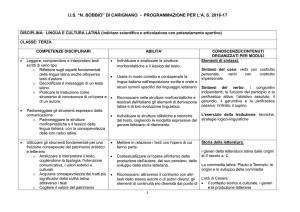

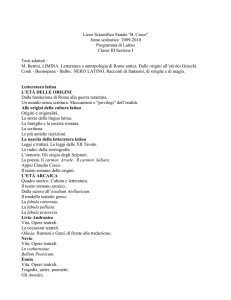

F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico

F. D'ALESSI

Letteratura latina

Parte I : Le origini e il periodo arcaico

Agosto 2002

F. D’Alessi © 2002

1

F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico

2

I - Le origini e il periodo arcaico

Il periodo delle origini

Quadro storico: dalla fondazione della città alla prima guerra punica

Origini - "leggende" e "storie" della Storia romana

(Da Erodoto, Storie, I, 94) - L'immigrazione dei Tirreni Lydi in Italia. I Lydi raccontano che essi mandarono

una colonia nella Tirrenia. Ecco, secondo come dicono, come andò il fatto:

Sotto il regno di Atys, figlio di Manes, tutta la Lydia fu afflitta da una grande carestia, che i Lydi sopportarono

per qualche tempo con pazienza. Ma, poiché durante diciotto anni il male, anziché diminuire, aumentava, il

re divise tutti i Lydi in due parti, delle quali fece tirare a sorte quale dovesse restare in patria e quale partire.

Quella che la sorte destinava a restare ebbe per capo il re stesso, l'altra che doveva emigrare, il figlio del re,

Tyrreno.

I Lydi che la sorte costringeva ad abbandonare la propria patria andarono dapprima a Smirne, dove

costruirono navi, sulle quali, dopo avervi caricata ogni sorta di mobili e cose utili, salparono in cerca di una

terra ospitale. Dopo avere toccati vari paesi, approdarono in Umbria, dove si costruirono delle città che

abitano oggi ancora. Senonché, là giunti, essi abbandonarono il nome di Lydi, per assumere quello di

Tyrreni, dal nome del loro capo, il principe Tyrreno".

(Da Strabone, libro V) - " I Romani chiamano i Tyrreni Etruschi o Tusci. I Greci hanno

dato loro questo nome di Tyrreni da Tyrreno, figlio di Atys, che condusse, a quanto si racconta, una colonia

di Lydi in quel paese.

Giacché il re Atys, essendo il paese afflitto da carestia, fece tirare a sorte quale dei suoi due figli dovesse

emigrare con una gran parte del popolo. Questa sorte toccò a Tyrreno, mentre il fratello Lydo, favorito dalla

sorte, rimase in patria col padre."

Le LEGGENDE relative alla fondazione di Roma

(Da Tito Livio, Istorie, I)

Presa Troia, si fece scempio di tutti gli altri Troiani, ma verso Enea non usarono i Greci alcun diritto della

vittoria, sia per ragion di antica ospitalità, sia perché aveva sempre consigliata la pace e la restituzione di

Elena. Pertanto Enea, scortato dal destino a dar principio a cose maggiori, dicono che prima calasse in

Macedonia; indi cercando dove stabilirsi, fosse balzato in Sicilia, e dalla Sicilia approdasse alle terre di

Laurentano. Sbarcati i Troiani e datisi a predare i campi come quelli cui null'altro restava dalla loro quasi

interminabile navigazione che le armi e le navi, il re Latino e gli Aborigeni, che tenevano allora quei luoghi,

accorsero armati dalla città e dal contado a respingere la violenza degli stranieri: alcuni dicono che, vinto in

battaglia, il re Latino stringesse pace, indi affinità con Enea; altri che, come si muovessero gli eserciti, e

prima che suonassero le trombe, si avanzasse il re Latino in mezzo ai suoi capitani e chiamasse a

parlamento il duce degli stranieri; indi, avendo chiesto chi mortali fossero mai, da dove e per quale ventura

erano partiti dalla loro patria; poi inteso che era gente troiana, che il capitano Enea, figlio di Anchise e di

Venere, e che, arsa la patria, andavano peregrinando, cercando dove restare e un sito dove fondarvi una

città, ammirando l'alta chiarezza della nazione e dell'eroe, pronto alla guerra del pari che alla pace,

porgendogli la destra, giurasse fede di futura amicizia. Quindi i due capi si strinsero in lega, gli eserciti si

salutarono. Enea fu accolto in casa dal re Latino, dove questi, davanti agli Dei Penati, aggiunse alla pubblica

la domestica alleanza, concedendogli in sposa la propria figlia. In seguito i Troiani costruirono una città che

Enea, dal nome della moglie, chiamò Lavinio.

Indi Turno, rè dei Rutuli, a cui era stata promessa Lavinia innanzi la venuta di Enea, mal soffrendo che gli

fosse preferito uno straniero, fece guerra a un tempo ad Enea ed a Latino. Nessuna parte uscì lieta da tale

F. D’Alessi © 2002

F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico

3

conflitto. I Rutuli furono vinti, i Latini ed i Troiani, vincitori, vi perdettero il capo, Latino. Allora Turno e i Rutuli,

temendo per le cose loro, ricorsero alla potenza degli Etruschi, ch'erano in fiore ed al loro re Mesenzio; e

questi, che aveva la signoria di Cere, città a quei dì potentissima, sin da principio nulla contento della

fondazione della nuova città, vedendo che lo Stato troiano cresceva ormai troppo più che non si convenisse

alla sicurezza dei vicini, senza farsi pregare, alleò alle sue all'armi i Rutuli. Enea, per conciliarsi l'animo degli

aborigeni in mezzo al terrore di tanta guerra, e perché avessero tutti non solo uno stesso governo, ma un

nome stesso, chiamò Latini l'una e l'altra nazione, né di poi gli aborigeni cedettero ai Troiani in devozione e

fedeltà verso di Enea.

Egli, affidatosi a tali disposizioni dei due popoli, che ogni giorno si univano insieme, benché sì grande fosse

la potenza dell'Etruria, che aveva già empito di sua fama non solamente la terra, ma il mare ancora per tutta

la lunghezza d'Italia, dall'Alpi al mar di Sicilia, benché potesse dentro le mura ribattere il nemico, trasse fuori

l'esercito a battaglia.

Fu questa la seconda guerra dei Latini, e fu anche l'ultima opera mortale di Enea. Egli giace, comunque sia

giusto o lecito chiamarlo, in riva al fiume Numide, col nome di Giove Indigete.

Ascanio, figlio di Enea (e non si sa se della prima moglie di costui, Creusa, ovvero di Lavinia),

sovrabbondando già Lavinio di popolazione, lasciò alla madre, o matrigna che fosse, il possesso della città,

per quei tempi assai florida e doviziosa; egli ne fabbricò un'altra sulla costa del monte Albano, che, dal sito,

fu chiamata Albalunga, come quella che si stendeva lungo il declivio.

Dalla fondazione di Lavinio al trasporto della colonia in Alba passarono circa trent'anni; e nello stesso tempo

era cresciuta la potenza dei Latini, specialmente dopo la rotta degli Etruschi, che né alla morte di Enea, né

poi durante la tutela di una donna e la prima esperienza di un re giovanotto, osarono mai muovere in armi

contro di essi né Mesenzio con i suoi Etruschi, né alcun altro confinante.

Si era con la pace convenuto che il fiume Albula, oggi Tevere, fosse il confine fra gli Etruschi ed i Latini.

Dopo altri 10 re, tutti discendenti da Ascanio o Giulo regnò Proca, che generò NUMITORE ed AMULIO, e

lasciò a Numitore, maggiore di età, il regno. Riuscì peraltro più la violenza che le disposizioni del padre o il

riguardo all'età. Amulio, cacciò Numitore, usurpò il regno, e, aggiungendo delitto a delitto, uccise i figli

maschi del fratello; poi elesse a Vestale, sotto pretesto di onorarla, la figlia di lui Rea Silvia, e, la costrinse a

perpetua verginità, togliendo ad essa ogni possibilità di prole.

Ma era, io credo, ordinata dai fati l'origine di sì grande città, e il principio di un impero, dopo quello degli Dei,

il più possente.

La Vestale diede alla luce due gemelli, di cui ella disse padre il dio Marte. Ma né gli Dei, né gli uomini

sottrassero la madre e la prole alla crudeltà del tiranno Amulio; che fece prendere la sacerdotessa per

imprigionarla, e comandò che i due bambini fossero gettati nella corrente dei fiume Tevere.

Per fortunata sorte, e non senza consiglio divino, il Tevere in quei giorni, straripando, si era sparso in una

quieta laguna; non ci si poteva da alcuna parte avvicinare al vero letto e alla corrente del fiume, e quelli che

vi portavano i fanciulli credevano che si sarebbero potuti annegare anche là, dove l'acqua invece

languidamente stagnava. Così pensando di aver adempiuti gli ordini del re esposero i bambini nella gora più

vicina, dov' è ora il fico Ruminale, e se ne andarono

Erano quei luoghi a quel tempo vaste solitudini. Vuole la tradizione che, avendo l'acqua, nel ribassarsi,

lasciato in secco il canestro galleggiante, entro cui erano stati esposti i fanciulli, una lupa vagante, scesa dai

monti vicini, si accorgesse dei vagiti dei bimbi e porgesse loro in un modo mansueto le penzolanti

mammelle; così raccontò un pastore che li trovò in atto di lambirle con la bocca.

Dicono che il pastore avesse nome Faustolo e che li affidasse alla moglie Larenzia in modo da allevarli per

poi condurre le greggia, Così nati, così allevati, appena crebbero in età, pur non trascurando le stalle e i

pascoli, presero a cacciare per boschi montani, e quindi, acquistando vigore d'animo e di corpo, non solo

abbattevano le fiere, ma coraggiosi si gettavano sui ladroni carichi di preda e spartivano il bottino coi pastori;

e con essi, crescendo ogni giorno di più lo stuolo dei giovani, celebravano feste e giuochi.

Faustolo sin da principio aveva in testa che quella che stava allevando in casa fosse una prole reale; perché

sapeva che erano stati esposti due bambini per ordine del re, e il tempo, in cui li aveva raccolti, concordava

perfettamente con quell'ordine; ma era deciso a non rivelar la cosa prima del tempo, se non per favorevole

congiuntura o per necessità,

Questa occasione venne col fatto che Remo sotto l'imputazione di avere invaso le terre di Numitore fu

arrestato e consegnato a Numitore stesso, che tenne Remo in prigione. Ma udendo che erano gemelli,

confrontando l'età e la loro indole tutt'altro che volgare, fu toccato nell'animo dalla memoria dei nipoti fatti

uccidere dal fratello; cosicché venne al punto da riconoscere Remo.

F. D’Alessi © 2002

F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico

4

Ma ormai Romolo per liberare Remo, con i suoi giovani a una una data ora, piombò nella reggia. Dalla casa

di Numitore, con altra gente appostatavi, uscì Remo a sostenerlo e ammazzarono il re.

Numitore, nella prima confusione, gridando tutto intorno che i nemici erano dentro la città e che avevano

assalita la reggia, rivolse l'invito alla gioventù albana di difendere la rocca; e, poiché vide i due giovani che,

fatto il colpo, si congratulavano l'un l'altro, chiamato subito il popolo a parlamento, espose le crudeltà

usategli dal fratello, l'origine dei nipoti, come erano nati, come allevati, come riconosciuti, indi la uccisione

del tiranno, della quale si confessò di essere autore egli stesso.

Avanzatisi il gruppo di giovani in mezzo all'assemblea del popolo e salutato l'avolo re, si levò da ogni parte

un grido concorde che gli raffermò il titolo e la regia podestà.

Data così a Numitore la signoria di Alba, venne il desiderio a Romolo e a Remo di fondare e costruire una

città in quegli stessi luoghi, dov'erano stati esposti ed allevati. E già sovrabbondavano gli abitanti in Alba e

nelle altre città del Lazio, accresciuti da molti pastori; e tutti costoro facevano manifestamente prevedere che

Alba sarebbe stata piccola, e piccolo Lavinio a confronto della città che si sarebbe fondata. Ma si frappose a

tali disegni la passione avita della smania di avere un regno, e dopo un principio abbastanza tranquillo,

sorse tra i due fratelli una sciagurata contesa.

Poiché Romolo e Remo erano gemelli, né poteva il rispetto all'età far differenza, affinché gli Dei tutelari di

quei luoghi eleggessero con gli auguri quale di loro due dovesse dar nome alla nuova città, e, dopo averla

costruita, chi regnare su essa, Romolo scelse il Palatino, Remo l'Aventino, come luoghi da prendere gli

auspizi. Si narra che prima a Remo apparissero quale augurio sei avvoltoi, e che, dopo annunziato

l'auspizio, un doppio numero se ne mostrasse a Romolo; onde i rispettivi partigiani li avevano entrambi

salutati re, gli uni aggiudicando il regno a Remo favorito dal tempo, gli altri a Remolo favorito dal numero

degli uccelli.

Affrontatisi prima a parole per questa contesa, nel bollore della lite vennero alle mani e Remo nella mischia

cadde trafitto. È tradizione più comune che Remo deridendo il fratello a mo' di sfida varcasse d'un salto le

nuove mura, e che Romolo sdegnato del gesto arrogante l'uccidesse, aggiungendo anche queste

minacciose parole. "tal fine sia di ognuno chi d'ora in poi varcherà le mie mura".

Così Romolo solo fu padrone del regno, e la città costruita ebbe nome dal fondatore"

(Da Tito Livio, Istorie, I - trad. L. Mabil-T.Gironi, ed. Paravia)

Fonti:

ERODOTO, STORIE

STRABONE, STORIA ROMANA

TITO LIVIO, ISTORIE

CASSIO DIONE - STORIA ROMANA

+ BIBLIOTECA DELL'AUTORE

I PRIMI ANNI DELLA REPUBBLICA (510-495 a. C.)

LE NUOVE MAGISTRATURE - TENTATIVI DEI TARQUINI DI RECUPERARE IL REGNO - GUERRA

CONTRO PORSENNA - ORAZIO COCLITE - PACE CON GLI ETRUSCHI - GUERRE COI SABINI E LATINI

- LA BATTAGLIA DEL LAGO REGILLO - LA TRADIZIONE E LA CRITICA STORICA - LE ISTITUZIONI

-----------------------------------------------------------LE NUOVE MAGISTRATURE

La ricostruzione del periodo regio, da Romolo a Tarquinio il Superbo, anche se buona parte ce lo riferisce la

tradizione, non tutto deve essere posto tra le leggende, nè a queste, d'altra parte, si può non attribuire alcun

valore, adombrando parecchie di esse la verità storica.

Se di questo periodo noi vogliamo tentare una ricostruzione storica, molti avvenimenti citati dagli storici e

molte leggende dobbiamo sacrificare, ma gli uni e le altre ci saranno di grande aiuto perchè con i nomi, con i

simboli, con le personificazioni agevoleranno grandemente questa indagine.

Ci siamo affidati per la ricostruzione del periodo regio (le note sui SETTE RE DI ROMA) alla Istoria di Tito

Livio, che indubbiamente anche lui si è affidato alla tradizione.

La critica storica, spesso è stata spietata contro la tradizione romana, e ha perfino cercato di dimostrare che

i re di Roma non sono mai esistiti e che nessuno di essi ha un nome proprio, ma un appellativo, in relazione

con l'azione principale loro attribuita. E così Romolo significa romano, Numa il legislatore, Ostilio lo straniero,

Anco un ex servo, Tazio il rappresentante dei Tizii, Tarquinio perchè era di Tarquinia.

F. D’Alessi © 2002

F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico

5

I critici congetturano che gli antichi trovandosi di fronte a dei fatti compiuti di cui non sapevano spiegarsi

l'origine, quali la fondazione della città, gli ordinamenti religiosi, la tribù straniera dei Luceri (Etruschi?), e la

formazione della classe servile dei plebei, attribuiscono la paternità di ciascuno di questi fatti ad un individuo

immaginario, denominandolo dal fatto stesso (e se non inventati, amplificati in tempi tardi). Seguendo lo

stesso metodo di critica, i Tarquini rappresenterebbero due periodi in cui Roma ebbero il supremo potere

stirpi etrusche, e Servio quell'altro periodo durante il quale cominciarono ad essere riconosciuti ed affermati

certi diritti della plebe.

Messa in dubbio poi da quasi tutti i critici, è giudicata la cronologia dei sette regni dell'antica Roma, e molti

sono del parere che la fondazione dell'urbe sia da porsi in una data di molto anteriore a quella che la

tradizione ci ha lasciata.

Secondo la cronologia tradizionale difatti il periodo monarchico sarebbe durato 244 anni, spazio di tempo in

verità troppo breve per tante conquiste, tanti lavori, tante leggi e tanto progresso sociale.

Se si osservi che Roma ha un numero ragguardevole di abitanti e un territorio abbastanza vasto, che ha

templi e monumenti considerevoli, che ha distrutto Alba Longa, fiaccati parecchi nemici potenti e potuto

conseguire l'incontrastata supremazia su tutto il Lazio, che ha totalmente sviluppato il suo commercio

marittimo ed acquistata tanta rinomanza da stipulare un vantaggioso trattato con la potente Cartagine nei

primi anni della Repubblica, che le sue leggi e i suoi riti hanno un'organizzazione tutt'altro che rudimentale,

se si osservi infine il grado di maturità a cui è giunta la plebe, si deve convenire che tanto progresso non

poteva essere compiuto in soli due secoli e mezzo.

Di certo oggi sappiamo che il territorio in cui sorge Roma fu abitato in tempi molto antichi.

Ma è in questo oscuro periodo regio, che tutto induce a credere che gli Etruschi, nella loro tendenza di

espansione, riuscissero ad estendere il loro dominio o protettorato anche nel Lazio, o per lo meno a Roma,

importandovi le loro abitudini di gente raffinata, facilmente assimilate dai rozzi abitanti della città fluviale e dei

dintorni. Una popolazione primitiva divisa in tre tribù, corrispondenti a tre schiatte diverse: Ramni (Latini), Tizi

(Sabini) e Luceri (stranieri, Etruschi?).

Senonchè l'incremento della vita civile di Roma non valse a compensare i Romani della perdita

dell'autonomia; cosicchè, dopo vari tentativi fatti per scuotere il dominio straniero, vi riuscirono finalmente in

questo fatidico anno 510 a.C. in seguito ad un largo movimento di popolo, affiancato dai cittadini

appartenenti alle più ragguardevoli famiglie romane (un centinaio, legate fra loro da vincoli di parentela

(genti) che componevano ciascuna delle "tre" "tribù" (dal greco tris= tre e da "bhu"=essere (phy).

Queste ultime non vollero abdicare all'importanza acquistata nella lotta, rimettendo ad un "re" nazionale tutti i

poteri dello stato. Ma al re nominato non lasciarono che la suprema autorità religiosa, per cui quegli si

trasformò solo in un "Re delle cose sacre" (Rex sacrorum); laddove i poteri politici, che prima aspettavano

pure al re, furono affidati - come vedremo più avanti- a due magistrati elettivi, da rinnovarsi ogni anno (prima

detti pretori, più tardi consoli.

Con questi mutamenti politici, da questo anno 510 a. C., iniziamo ad avere più precisi riscontri storici.

Infatti siamo oggi in grado di elencare tutti i consoli succedutisi nei 578 anni.

E in parallelo, molti fatti non sono più leggende, ma veri eventi storici.

Il primo di questi eventi è, che cacciato TARQUINIO il "Superbo", ed abolita la monarchia, si stabilì di

affidare il potere dello Stato a due magistrati (pretori) che dovevano essere eletti ogni anno nei comizi

centuriati, e l'autorità religiosa affidata ad un magistrato chiamato "rex dacrificulus", che non poteva arringare

il popolo e non poteva coprire nessuna carica politica. Quest'ultimo magistrato doveva inoltre dipendere dal

pontefice massimo. Fu stabilito pure di affidare l'amministrazione dell'erario pubblico a due "qaestores

aerarii".

I primi a coprire la carica di "pretori", nome che poi fu mutato in quello di "consoli", furono i due protagonisti

della rivolta (che abbiamo letto nelle pagine di Tito Livio, nella storia dell'ultimo re di Roma, il suddetto

Tarquinio il "Superbo") cioè LUCIO GIUNIO BRUTO e LUCIO TARQUINIO COLLATINO (che sono appunto i

primi due consoli, che appaiono nel lungo, intero e preciso elenco nel link riportato sopra), i quali fecero

confermare dai comizi innanzitutto il bando contro la famiglia reale, e giurarono che non si sarebbe mai più

permesso il ritorno del regime monarchico.

Venne tuttavia ripristinata la Costituzione detta di Servio Tullio (il re fatto uccidere da Tarquinio).

Secondo le antiche leggende, fu questo re per primo che provvide ad inquadrare anche i plebei fra i cittadini

romani; sia allo scopo di accrescere le file dell'esercito, sia per interessarli alla cosa pubblica. Dovuto o no a

quel re, tale provvedimento fu il primo riconoscimento dell'importanza non solo numerica, ma anche

finanziaria, che ormai la plebe aveva acquistato in Roma.

Secondo tale riforma (una delle prime espressioni popolari della futura democrazia romana) che presenta

qualche affinità con quella greca di Solone, senza dubbio più antica, tutti i cittadini indistintamente furono

divisi, in base alle terre da essi possedute, in 5 classi. Ogni classe fu poi suddivisa in "centurie", cioè in

gruppi, ciascuno dei quali doveva, è da credere, fornire all'esercito un corpo di 100 soldati o "centuria";

senonchè, costituendo i soli cittadini della prima classe 98 centurie, mentre tutte le altre classi insieme non

ne formavano che 95, ne veniva di conseguenza che i ricchi, appartenenti alla prima classe, dovessero

molto spesso essere sotto le armi, laddove il servizio militare incombeva molto più rado man mano che dalla

F. D’Alessi © 2002

F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico

6

prima si discendeva alla quinta classe; mentre i "proletari", cioè coloro che non possedevano nulla,

costituivano una sola centuria fuori classe.

Non solo il nome di centuria, ma anche quello di classe aveva un significato militare: perché classi erano

dette le diverse parti dell'esercito romano, a cui spettava una particolare armatura e modo di combattere:

così la 1a classe costituiva la cavalleria e la fanteria pesante, cioé la parte essenziale dell'esercito: la 2a, la

3a e la 4a tre diversi tipi di fanteria meno armata; la 5a era rappresentata dai lanciatori di proiettili, con fionde

od archi.

Donde si vede come la riforma di Servio Tullio fosse di carattere essenzialmente militare; allo stesso modo

che in origine dovette avere importanza pure esclusivamente militare la nuova assemblea detta dei "Comizi

centuriati", alla quale i Romani partecipavano ordinati per centurie, probabilmente solo in quanto erano sotto

le armi. Soltanto più tardi i Comizi centuriati acquisttarono un'importanza preponderante, mentre pochissima

ne veniva lasciata ai Comizi Curiati.

Poichè questa riforma serviana, mentre eguagliava per importanza i plebei ricchi ai patrizi, sia nell'esercito,

sia nei Comizi centuriati, manteneva però sempre l'esclusione di tutti i plebei, poveri o ricchi, dalle cariche

pubbliche, è naturale che essa non potesse soddisfare alle aspirazioni di una classe della cittadinanza

romana che, ormai numerosissima, godeva nella città di grandissima importanza finanziaria. (non

dimentichiamo che qualcosa del genere accadde poi anche nel 1300 (nelle lotte Comunali), e poi ancora alla

fine del 1700 (nella Rivoluzione Francese).

E fu per questo motivo, che fin dal primo anno della Repubblica, ci furono le lotte civile, protratte per oltre un

secolo, alimentate dalla volontà indomita dei plebei di conseguire assoluta eguaglianza di diritti rispetto a

coloro che si ritenevano i soli veri cittadini di Roma, e dall'ostinazione dei patrizi di non rinunciare

all'esclusivo godimento di quei diritti che li facevano padroni della città.

Abbiamo detto fin dal primo anno della Repubblica, perchè la caduta della monarchia fu un danno per i

plebei, dal momento che si era formata una Repubblica aristocratica e dei più ricchi (ma ex plebei - nel 1300

questi ultimi li chiameremo Ghibellini, e nel 1800 "borghesi").

Inoltre l'obbligo di partecipare alle guerre senza retribuzione e il fatto di stare lontani dai propri interessi per

lunghi periodi, aveva costretto i più poveri a contrarre dei debiti per mantenere se stessi e le famiglie. E i

debiti venivano puniti con pene gravissime, che arrivavano alla schiavitù e perfino alla morte. Ecco perchè i

plebei si organizzarono per resistere a queste prepotenze; e la loro agitazione aveva il fine di una

equiparazione politica e civile tra patriziato e plebe, e il fine economico di migliorare la condizioni dei più

diseredati. Vedremo più avanti (nel 494, con Agrippa, poi nel 449 con la legge delle XII tavole) quando i

plebei si organizzeranno per avere tribuni propri, la cui presenza (veto) impediva ai magistrati di votare leggi

contro di loro.

In questa prima repubblica, con il ripristino della costituzione serviana, fu portato a trecento il numero dei

senatori, che era stato ridotto dalle stragi di Tarquinio, e a questa carica furono innalzati oltre che i patrizi i

più influenti e i più ricchi tra i plebei che vennero chiamati "conscripti".

(anche nella Venezia del XV secolo, la chiusa casta del patriziato, accolse nel suo seno (alcuni con

disgusto) un certo numero di plebei diventati ricchissimi; e lo fecero solo perchè questi portavano nelle casse

della Serenissma tanti denari o erano disposti a fare alla stessa dei grossi prestiti)

Poco tempo dopo, BRUTO, sapendo che il popolo non vedeva di buon occhio COLLATINO, perchè parente

dello spodestato monarca, consigliò il collega a dimettersi dalla carica e poichè questi -che era un ottimo

cittadino ed un magistrato esemplare- temporeggiava, lo fece destituire dai comizi centuriati. Collatino lasciò

Roma e si recò a Laviruo e in sua vece venne eletto P. Valerio.

Frattanto TARQUINIO, non rassegnato alla sua sorte, tramava di ritornare sul trono e fingendo di chiedere la

restituzione dei suoi beni privati, mandò a Roma alcune persone di sua fiducia perchè organizzassero

presso i suoi aderenti dei gruppi armati o per preparare una congiura. Tutto questo non riuscì molto difficile:

parecchi maggiorenti di Roma si schierarono segretamente in favore del re, fra i quali gli stessi figli di Bruto e

due nipoti di Collatino, ma uno schiavo chiamato Vindicio rivelò la trama che si ordiva e i consoli

condannarono a morte i congiurati. Si narra che Giunio Bruto con grande fermezza d'animo, preponendo

l'amor di patria all'amore paterno, non abbia esitato a firmare la sentenza contro i propri figli ed abbia

assistito con freddezza alla esecuzione della pena capitale.

I beni privati di Tarquinio, che lui reclamava, furono dal Senato distribuiti alla plebe, e l'agro tra il Tevere e il

Campidoglio fu consacrato a Marte, e sotto il nome di Campo Marzio, fu adibito a luogo di riunione dei

comizi centuriati. Tutto ciò non fece che acuire in Tarquinio il desiderio di ricuperare il trono. Non essendogli

riuscita la congiura, ricorse per aiuti alle città Veio e Tarquinia, e, ricevute un contingente di soldati, marciò

contro Roma.

Alla notizia che lo spodestato re si avvicinava alla testa di un esercito, le milizie romane uscirono ad

incontrarlo. I fanti li comandava il console GIUNIO BRUTO, e i cavalieri P. VALERIO. Venuti a contatto i due

eserciti, Bruto si scagliò contro ARUNTE, figlio di Tarquinio, che guidava i cavalieri Tarquiniesi e Vejenti. In

questo primo assalto, entrambi persero la vita.

F. D’Alessi © 2002

F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico

7

Accesasi poi con violenza inaudita la battaglia, questa durò per tutta la giornata con sorte incerta. Durante la

notte - come narra la tradizione - dalla selva Arsia si fece udire la voce del dio Silvano, che affermava che la

vittoria era dei Romani, e i nemici, impauriti, lasciarono il campo e fecero ritorno in Etruria.

Il corpo di Bruto fu trasportato a Roma dove fu sepolto dopo solenni cerimonie funebri. Valerio tessé l'elogio

del collega e le matrone romane si vestirono di gramaglie per un anno.

Morto Bruto, si tardò qualche tempo a nominare il successore, e poiché Valerio aveva cominciato a costruirsi

una casa sul Velia, accanto alla reggia di Tullo Ostilio, sorse nel popolo il sospetto che il console aveva in

mente di divenire ora lui il padrone della città; ma Valerio, venuto a conoscenza delle dicerie, fece demolire

la nuova casa, ordinò la costruzione di un'altra dimora alle falde del Velia e, fatte approvare dai comizi

centuriati due leggi che poi presero il nome di "valerie"; in una vi si stabiliva di mettere al bando tutti coloro

che volevanoo ripristinare il regime monarchico, confiscandone i beni; nell'altra di permettere ai condannati a

morte ed alla flagellazione di appellarsi al tribunale del popolo; leggi che valsero a Valerio l'appellativo di

"Poplicola"; poi si procedette all'elezione del nuovo console. Risultò eletto SPURIO LUCREZIO, ma essendo

molto vecchio, morì poco tempo dopo. Gli successe M. ORAZIO PULVILLO.

GUERRA CONTRO PORSENNA

TARQUINIO il SUPERBO intanto, avuta ospitalità da PORSENNA, re di Chiusi, aveva ottenuto che il

sovrano etrusco prendesse le armi contro i Romani aiutandolo a ricuperare il trono.

Correva l'anno 508 a. C., quando Porsenna con un fortissimo esercito giunse presso Roma. I Romani

atterriti dalle imponenti forze degli Etruschi, non osarono uscire per attaccarle in aperta campagna.

Il nemico ordinò che Roma fosse vigorosamente investita e una forte schiera etrusca, dato l'assalto al

Gianicolo, conquistò la cima sbaragliando la debole guarnigione; poi, esaltata dal successo, fece un attacco

verso il Ponte Sublicio.

L'eroismo di un uomo però salvò Roma dall'invasione. ORAZIO COCLITE, insieme a SPURIO LARZIO e

TITO ERMINIO; coraggiosamente affrontarono il nemico, il quale inutilmente si accaniva per aprirsi il passo

difeso dai tre impavidi soldati con le aste e gli scudi. Intanto, all'altra estremità, i Romani lavoravano con lena

a distruggere il ponte.

Rimandati indietro i due compagni, Coclite rimase solo contro l'orda sempre più crescente degli Etruschi,

infine, quando si accorse che il ponte stava per rovinare, innalzata al dio Tiberino una breve invocazione, si

lanciò armato nelle acque del Tevere, nello stesso istante che crollava fragorosamente il ponte di legno; ma

lui a nuoto fra un nugolo di frecce nemiche, giunse miracolosamente all'altra sponda accolto trionfalmente

dai Romani.

La città fu grata all'eroismo di Orazio Coclite, il quale come premio ricevette in dono tanta terra quanta in un

giorno poteva esser circondata dall'aratro. All'eroe poi fu eretta sul Comizio una statua.

A quel punto Porsenna, decise di prender per fame la città e pose l'assedio, che non fu breve.

I viveri scarseggiavano a Roma e la prepotenza degli Etruschi era tale che il bestiame si era dovuto ripararlo

dentro le mura. Ma il console Publio Valerio volle dare una dura lezione al nemico ed ordinò ai suoi di

mandar fuori tutto il bestiame dalla porta Esquilina; poi fece uscire TITO ERMINIO con un manipolo di soldati

con l'ordine che si ponesse in agguato sulla via Gabinia, a due miglia di distanza, ed appostò SPURIO

LARZIO alla porta Collina con un gruppo di giovani armati alla leggera.

Il console Lucrezio con una schiera uscì dalla porta Nevia e Valerio scese dal Celio con alcune squadre di

soldati scelti.

Saputo il nemico, da alcune spie, che il bestiame doveva uscire dalla porta Esquilina, mandò da quella parte,

oltre il Tevere, una numeroso gruppo di predatori, che però caddero nella trappola preparata da Valerio.

Difatti, mentre gli Etruschi erano alle prese con le forze di Lucrezio, Tito Erminio li assalì con i suoi alle

spalle, e i nemici, stretti anche dai Romani usciti da porta Nevia e porta Collina, furono fatti a pezzi.

Questo successo rianimò i Romani, ma la carestia si faceva di giorno in giorno più grave. Allora un giovane

e valoroso patrizio, chiamato CAJO MUZIO, concepì l'arduo disegno di uccidere PORSENNA allo scopo di

liberare la città dall'assedio e, fingendosi disertore, ottenuta licenza dal Senato, nascosto un pugnale sotto la

veste, penetrò nel campo nemico e si spinse fino alla tenda del re. Era giorno di paga e Porsenna sedeva

accanto ad un suo funzionario che, come il re, indossava magnifiche vesti. Non sapendo chi dei due fosse il

sovrano e non parendogli opportuno chiederlo ai soldati che si affollavano intorno al seggio reale, Cajo

Muzio vibrò il colpo uccidendo il funzionario e, fattosi largo tra la calca con il pugnale insanguinato nella

destra, tentò di mettersi in salvo; ma, arrestato dalle guardie del re, fu condotto alla presenza di Porsenna e,

interrogato, sprezzantemente rispose che era cittadino romano, che non temeva di affrontare la morte e che

se a lui era fallito, per sbaglio, il colpo, vi erano molti altri Romani che l'avrebbero ritentato.

Infiammato di sdegno, Porsenna ordinò che il prigioniero fosse torturato perché rivelasse le trame ordite a

Roma contro la persona del re. Muzio allora, avvicinandosi ad un braciere, acceso per i sacrifici, esclamò:

"guarda, e sappi come i Romani disprezzano la vita", detto questo, stese la destra sulle fiamme come per

punirla dell'errore.

F. D’Alessi © 2002

F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico

8

Sbalordito Porsenna da tanto eroismo, ordinò che il giovane fosse rimandato incolume a Roma; e Muzio che poi fu chiamato "SCEVOLA" cioè "mancino", per ricambiare la generosità del re, gli disse: "Poiché sai

rendere onore alla virtù spontaneamente e per riconoscenza, ti svelerò quello che da me con le minacce non

avresti saputo. Trecento giovani di Roma hanno giurato di ucciderti. La sorte ha voluto che io fossi il primo a

tentare il colpo, fallito, ma gli altri ritenteranno".

Muzio fece ritorno a Roma, e la patria in premio gli regalò un pezzo di terra che poi da lui prese il nome di

"Mucia prata".

Spaventato PORSENNA dalle rivelazioni di Cajo Muzio, iniziò con Roma trattative di pace e prima cercò di

ottenere che fosse rimesso TARQUINIO sul trono poi, non essendoci riuscito, pose come condizione che ai

Vejenti fossero restituiti i "sette pagi" e che a lui, per lo sgombero del Gianicolo, fossero consegnati venti

ostaggi, dieci giovanetti e dieci donzelle, scelti fra le famiglie più cospicue. Fra le fanciulle ce n'era una

chiamata Clelia, la quale, essendo il campo etrusco non lontano dal Tevere, alla testa delle sue compagne,

riuscendo ad evitare con l'astuzia la vigilanza delle sentinelle, riuscirono a fuggire, ad attraversare il fiume a

nuoto, giungere Roma.

Porsenna reclamò presso i Romani e, perché la pace non fosse rotta, questi furono costretti a rimandare le

dieci donzelle.

Ma il re di Chiusi non era rimasto insensibile all'audacia di Clelia. Fattala venire davanti a sé, le ridiede la

libertà e, in più, le concesse di portarsi via alcuni degli ostaggi.

Si dice che la giovinetta scelse tutte le fanciulle minori di quattordici anni.

L'eroismo di Clelia non rimase senza premio: infatti, Roma decretò che in onore di lei fosse innalzata

all'inizio della Via Sacra una statua equestre.

Conclusa così la pace e rientrato in Etruria, Porsenna, perché non sembrasse di aver levato invano in arme

l'esercito, mandò il figlio Arunte con alcune schiere contro Aricia, fiorente città del Lazio, la quale, non

potendo con le sole sue forze opporsi agli Etruschi domandò aiuti a città vicine ed amiche. Mandarono dei

soccorsi Anzio, Tuscolo e Cuma, e gli Aricini, resi baldanzosi dai rinforzi, uscirono dalle mura ed attaccarono

gli Etruschi.

Questi però riuscirono a scompaginare gli assalitori, ed avrebbero ottenuta una vittoria decisiva se

ARISTODEMO, re di Cuma, non fosse giunto a tempo alle spalle del nemico, che, affrontato e messo in

fuga, nell'inseguimento fu quasi completamente distrutto.

Pochi Etruschi scamparono all'eccidio rifugiandosi inermi a Roma, che li accolse ospitalmente e, dopo aver

curato i feriti, rimandò in Etruria quelli che vollero tornare in patria e a quelli che vollero rimanere diede come

sede un quartiere che poi fu chiamato "Vico Tosco". Porsenna, per ricambiare l'atto amichevole dei Romani,

rimandò liberi i rimanenti ostaggi e restituì a Roma i "sette pagi".

LA BATTAGLIA DEL LAGO REGILLO

Conclusa la pace tra Porsenna e Roma, Tarquinio si rivolse al suo genero OTTAVIO MAMILIO, signore di

Tuscolo, affinché convincesse altre città del Lazio a muover guerra ai Romani per ripristinare la monarchia.

Mamilio accolse volentieri le richieste del suocero ed iniziò alcuni approcci con le città della lega la quale per

ben tre volte inviarono i loro rappresentanti nella Selva Ferentina per prendere gli opportuni accordi.

Finalmente fu dichiarata la guerra a Roma, ma non iniziarono subito le azioni belliche, anzi si lasciarono

trascorrere due anni forse in preparativi, forse anche perché tra l'una e le altre città latine la concordia non

era completa.

Era morto, nell'anno 502 a. C., VALERIO POPLICOLA, console quattro volte, al quale, erano stati fatti

solenni funerali a spese dello Stato e Roma in quel tempo aveva accolto nelle sue mura un importante

personaggio Sabino di Regillo, APPIO CLAUDIO, il quale essendo un sostenitore della pace con i Romani,

sopraffatto da quelli che volevano invece la guerra, era andato a stabilirsi con cinquemila uomini a Roma.

Appio Claudio era stato fatto patrizio e senatore e ai suoi uomini era stata accordata la cittadinanza romana

e della terra oltre l'Aniene.

I Romani approfittarono dell' indugiare dei Latini, ai quali Tarquinio si era rivolto, e mossero contro i Sabini.

Essendosi le colonie romane di Pomezia e Cora date agli Aurunci, i Romani - consoli MENENIO AGRIPPA e

PUBLIO POSTUMIO - sconfissero sanguinosamente un esercito di Aurunci; poi, guidati dai nuovi consoli

OPITERO VIRGINIO e SPURIO CASSIO, avanzarono contro Pomezia una prima volta con risultato infelice

ma nella seconda ottennero ciò che volevano. Arresasi Pomezia, la città fu distrutta.

L'anno seguente, sotto il consolato di POSTUMIO COMINIO e TITO LARZIO, verificatosi una rivolta a

Roma, fu istituita la "dittatura" e Tito Larzio fu il primo ad essere investito di questa carica straordinaria.

Assediata più tardi Fidena e presa Crustumerio, i Romani non aspettarono che i Latini iniziassero le

operazioni di guerra e con un forte esercito si mossero contro di loro.

Era dittatore AULO POSTUMIO e maestro della cavalleria TITO EBUZIO. I due eserciti si scontrarono correva l'anno 258 (498 a.C.) - presso il Lago Regillo, nel contado tuscolano, e la battaglia che ne seguì fu

violentissima. Tarquinio il Superbo si trovò di fronte a Postumio e, ferito, fu dai suoi condotto indietro;

EBUZIO sostenne un combattimento contro MAMILIO ed entrambi rimasero feriti, l'uno al braccio, l'altro al

F. D’Alessi © 2002

F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico

9

petto, e dovettero ritirarsi nelle seconde linee. Ma ben presto Mamilio ritornò nella mischia guidando, insieme

con il figlio di Tarquinio, la schiera dei fuorusciti romani.

Contro di questi mosse MARCO VALERIO, fratello di Poplicola, ma inoltratosi nelle file dei nemici e

circondato da tutte le parti, rimase vittima sul campo.

Si verificò allora fra i Romani un momento di esitazione che sarebbe riuscito fatale se il dittatore con la sua

coorte non avesse dato addosso al fuorusciti sgominandoli. Corse al riparo con truppe fresche MAMILIO,

che, riconosciuto da TITO ERMINIO, fu da questo risolutamente assalito ed ucciso.

Anche Erminio però ci lasciò la vita, perché, ferito da un dardo mentre spogliava il vinto, spirò mentre gli

veniva medicata la ferita.

La fanteria romana era stanca dal lungo combattere. Il dittatore allora pregò i cavalieri che smontassero e

rinforzassero a piedi la battaglia. Ed ecco i cavalieri saltar di sella e correre in prima linea, e i fanti, stanchi,

riprender lena, nuovamente a osare e ributtare il nemico, mentre i cavalieri, rimontati a cavallo, inseguivano i

fuggiaschi.

Cruda, ma completa fu la vittoria. Si narra che, quando la mischia pendeva incerta, Postumio fece voto ai

Dioscuri di edificar in loro onore un tempio; e in quel momento furono visti due giovani sconosciuti guerrieri,

montati su bianchi cavalli, combattere valorosamente nelle prime file dei Romani, poi, volgendo la battaglia

al termine, abbandonare il campo. Erano - narra la leggenda- i Dioscuri, i quali erano corsi a Roma a portar

la notizia della sconfitta nemica e, lavati i cavalli alla fonte Giuturna, si erano poi allontanati, né furono più

visti.

Postumio sciolse il voto, innalzando a CASTORE e POLLUCE un tempio presso la fonte Giuturna.

Mentre lo sconfitto Tarquinio ottenne ospitalità a Cuma dal tiranno Aristodemo e qui finì i suoi giorni si narra,

molto vecchio.

LA TRADIZIONE E LA CRITICA STORICA

Come accennato all'inizio, riguardo alle leggende, non occorre molto acume per accorgersi del carattere

leggendario dei fatti sopra narrati, i quali, oltre essere dagli antichi storici raccontati in modo diverso e

contraddittorio, non reggono ad un esame rigorosamente critico e mostrano le incongruenze, gli errori, le

illogicità, le contraddizioni di cui sono pieni questi fatti.

Gli avvenimenti di questo periodo della storia romana dovettero svolgersi molto diversamente da come ci

sono riferiti dalla tradizione.

Perplessità innanzitutto il movente della rivolta che abbatté la monarchia, non possiamo ammettere cioè che

sia la plebe che, perseguitata da Tarquinio, si ribelli perché il Superbo risulta invece amico dei plebei.

Dobbiamo piuttosto pensare ad una congiura di patrizi, che non vedono di buon occhio il potere accentrato

nelle mani di Tarquinio. Né possiamo ammettere che la cacciata di Tarquinio sia avvenuta per unanime

volontà dei Romani; infatti abbiamo visto molti dei fuorusciti che militano a favore del sovrano spodestato e

una congiura per rimetterlo sul trono è tramata dagli stessi poco tempo dopo l'abolizione della monarchia.

E poiché alla testa della rivolta contro Tarquinio, la tradizione mette BRUTO e COLLATINO, due parenti del

re, non è illogico ed arbitrario supporre che causa dei fatti non fu la volontà di porre termine al regime

monarchico, ma semmai per una profonda discordia prodottasi nella casa dei Tarquini (e sopra abbiamo

visto che gli stessi figli e nipoti dei due che hanno spodestato Tarquinio, sono a fianco del re.

Espulso il Superbo, noi troviamo al potere Bruto e Collatino e in questo fatto si legge chiaramente il trionfo di

uno dei rami della famiglia regnante.

Successivi dissensi sorti tra Giunio Bruto e Collatino giustificano la deposizione di quest'ultimo, che può

anche ascriversi al desiderio dei patrizi di liberarsi completamente dei membri della famiglia regia.

Il passaggio dal vecchio al nuovo regime è, secondo la critica storica, graduale. S'inizia con un colpo di

mano, ben riuscito, del ramo cadetto della casa regnante, continua con la deposizione di questo ramo

operata dal patriziato, prosegue con il sopravvento sugli altri patrizi della famiglia dei Valerii e col tentativo di

Publio Valerio di consolidare il suo primato e finalmente si risolve nella regolare rotazione dei consoli e degli

altri magistrati.

Anche le vittorie dei Romani sugli Etruschi e sui Latini la critica le ha messe nel numero delle leggende.

Secondo i critici, gli episodi di Orazio Coclite, di Muzio Scevola e di Clelia non sarebbero che romanzo

inventato dagli storici per nascondere la realtà. E la realtà dovette essere ben diversa. Ecco come gli storici

ricostruiscono gli avvenimenti.

Alcuni anni dopo l'abolizione della monarchia a Roma, avvenne un'invasione di Celti nell' Etruria e gli

Etruschi premuti dal nord, cercarono compensi territoriali nell' Italia centrale e meridionale. Con numerose

milizie, sotto la guida di un re o di un dittatore, s'avviarono verso il Lazio, assediarono e sottomisero Roma,

poi scesero verso la Campania; ma ad Aricia soccombettero in una battaglia campale.

Conseguenza della prime vittorie degli Etruschi sui Romani sono - secondo i critici - la guerra o meglio la

ribellione dei Latini contro Roma. Le città della lega, infatti, colgono l'occasione della sconfitta della loro

rivale Roma per liberarsi dal suo dominio, ma non vi riescono per i rovesci subiti dagli Etruschi e per il

conseguente risollevarsi delle sorti ad Aricia.

F. D’Alessi © 2002

F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico

10

LE ISTITUZIONI

Se la storia romana di questo periodo è molto oscura ed incerta per quanto si riferisce alle imprese di guerra

e all'avvenuto mutamento di regime, molto esaurienti e chiare invece sono le notizie che abbiamo sulle

riforme politiche e sulle istituzioni. Che di quanto già detto all'inizio- riepiloghiamo

La suprema autorità politica dello Stato passa dal re a due magistrati che durano in carica un anno ed hanno

eguali poteri. All'inizio essi prendono il nome di pretori, più tardi vengono designati col nome di consoli e il

primitivo nome viene dato, in seguito, al magistrato rivestito della podestà giudiziaria. Nei primi tempi della

repubblica i consoli detengono tutti i poteri che aveva il re, salvo il religioso di cui invece è investito un

sacerdote denominato rex sacrificulus o rex sacrorum.

I consoli vengono eletti nei comizi centuriati e confermati dalle curie e siccome la maggioranza dei voti è

assicurata ai patrizi, così loro soltanto sono gli arbitri delle elezioni consolari.

Altra magistratura importante è la dittatura. Discordi sono gli storici sulla sua origine e sulle cause di una tale

istituzione. LIVIO pensa che sia stata provocata dal pericolo delle guerre e dalla scarsa fiducia che i Romani

avevano dei consoli; DIONISIO invece ritiene che la dittatura sia stata istituita per vincere la riluttanza della

plebe al servizio militare.

Probabilmente la "dittatura" è comunque la prima carica creata dopo l'abolizione della monarchia, in

sostituzione della potestà regia. Abolita in seguito alla creazione dei consoli, viene più tardi ripristinata nei

momenti più delicati della vita dello Stato sia per tenere a freno la plebe sia per dare unità di comando alle

complesse azioni militari.

Ma come nell'elezione dei consoli anche di quella del dittatore sono arbitri i patrizi. Infatti, è il Senato che

designa il personaggio da eleggersi e dà mandato ad uno dei consoli di conferire la carica al designato, il

quale assume pieni poteri per sei mesi ed è coadiuvato e nel medesimo tempo tenuto d'occhio dal "magister

equitum" (capo della cavalleria) scelto fra i patrizi più influenti.

All'amministrazione del tesoro pubblico sono preposti i "questori dell'erario" e alla giustizia i "questori

criminali".

Del Senato sappiamo che, abolita la monarchia che lo aveva ridotto di numero, è ricondotto al numero di

300, ed accoglie nel suo seno alcuni elementi scelti fra la plebe. Anche ora, come al tempo dei re, il Senato

rappresenta un'assemblea consultiva; esso è convocato dai consoli e da esso presieduto però si limita a

discutere le proposte dei consoli. Ma la sua inferiorità rispetto ai consoli è più formale che sostanziale. I

consoli, infatti, durano in carica un anno, e la loro autorità può essere pure ridotta dal "veto" di uno di loro e

dalla nomina di un dittatore, mentre i senatori rappresentano un corpo vitalizio che ha un numero imponente

di membri e dietro di sé un numero non meno imponente di famiglie, di genti, di clienti, e nello stesso tempo

può infirmare l'autorità consolare, avendo diritto di esaminarne le proposte prima che siano portate davanti ai

comizi.

Questi, infine, non sono un'istituzione nuova, ma la loro funzione acquista sviluppi ed importanza nei primi

tempi della repubblica.

I comizi centuriati eleggono i magistrati, confermano i trattati di pace, funzionano da suprema corte d'appello

nei processi capitali ed hanno il potere legislativo. E se non possono proporre delle leggi - il che limita

grandemente la loro funzione - possono però respingere le proposte fatte dai consoli. Ma anche questa

prerogativa ha la sua limitazione, perché le deliberazioni dei comizi centuriati non sono valide se non dopo la

sanzione delle curie, le quali è un organo esclusivamente composto di patrizi, investito della funzione

delicatissima della sanzione che lo mette al di sopra di ogni altro organo politico dello Stato.

Da tutto quel che si è detto sopra, risulta chiaramente il carattere oligarchico della repubblica romana. Difatti

il potere è nelle mani del Senato e delle Curie, cioè nelle mani dei patrizi, essendo il primo formato in

maggioranza di patrizi e il secondo esclusivamente solo di questi.

Partecipa, è vero, anche la plebe al governo dello Stato, ma la sua partecipazione non ha alcun'importanza

e non può arrecare benefici a se stessa. Da questa condizione d'inferiorità del ceto plebeo (che ricordiamo

non è solo formato da poveri, ma anche da ricchi artigiani, commercianti ecc.) e dalla sempre crescente

potenza del patriziato nasceranno presto quei dissidi d'indole economica e politica che causeranno aspre

lotte per mezzo delle quali si giungerà a quell'equilibrio che doveva essere il coefficiente fondamentale della

potenza romana.

Questi primi dissidi, poi sfociati in aperte ribellioni, iniziano quasi subito; e di queste lotte parleremo appunto

nel prossimo capitolo periodo dall'anno 495 al 454 > > >

Fonti, Bibliografia, Testi, Citazioni:

TITO LIVIO - STORIE (ab Urbe condita)

APPIANO - BELL. CIV. STORIA ROMANA

DIONE CASSIO - STORIA ROMANA

PAOLO GIUDICI - STORIA D'ITALIA

UTET - CRONOLOGIA UNIVERSALE

F. D’Alessi © 2002

F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico

11

I. CAZZANIGA , ST. LETT. LATINA,

+ altri, in Biblioteca dell'Autore

LE LOTTE FRA IL PATRIZIATO E LA PLEBE - LE LEGGI (495-454 a. C.).

PRIMI TUMULTI DELLA PLEBE - GUERRE CONTRO I VOLSCI E I SABINI - APPIO CLAUDIO - VALERIO

DITTATORE - LA PLEBE SUL MONTE SACRO - MENENIO AGRIPPA - ISTITUZIONE DEL TRIBUNATO

DELLA PLEBE - TRATTATO CON I LATINI - GUERRA CONTRO I VOLSCI E CARESTIA. - LA LEGGENDA

DI CORIOLANO - SPURIO CASSIO E LA LEGGE AGRARIA - I FABII - LA LEGGE PUBLILIA - LA LEGGE

TERENTILIA - CINCINNATO - LA LEGGE ICILIA - LA LEGGE TARPEJA-ATERNIA

------------------------------------------------------------Poiché con la Repubblica, si era ripristinata la riforma serviana, che manteneva sempre l'esclusione di tutti i

plebei, poveri o ricchi, dalle cariche pubbliche, è naturale che essa non riuscisse a soddisfare le aspirazioni

di una classe della cittadinanza romana che, ormai rilevante non solo numericamente, aveva una

grandissima importanza finanziaria. Mentre i patrizi né lavoravano, né operavano nel commercio; entrambe

le due attività erano considerate disonorevoli e volgari.

Infatti, i primi dissidi tra patrizi e plebei furono causati da interessi economici.

Tristissime erano le condizioni in cui versavano i plebei nei primi tempi della repubblica. Gravati di tributi,

distratti dal lavoro per le continue guerre che lo Stato sosteneva contro i nemici esterni, ben presto essi

furono costretti a contrarre prestiti con i patrizi, i quali volentieri, allo scopo di ridurre in servitù la plebe, si

servivano delle leggi inumane che al creditore davano diritto di considerare come schiavo il debitore che non

pagava.

E non soltanto il capo della famiglia, ma tutta la famiglia del debitore cadeva in temporanea schiavitù,

durante la quale il trattamento subito era ciò che di più duro si possa immaginare. Erano caricati di catene,

chiusi nei sotterranei e addetti a fatiche insopportabili cui si aggiungeva la fustigazione.

Questo stato di cose non poteva certamente durare a lungo e doveva fatalmente causare un malcontento

che alla fine produsse aperte ribellioni.

Un giorno dell'anno 259 (459 a. C.), - come c'informa la tradizione - mentre il popolo si trovava radunato nel

foro, comparve un vecchio centurione. Il petto lo aveva pieno di cicatrici che attestavano il suo valore come

guerriero, ma nel dorso portava i segni d'orribili frustate. Raccontò con le lacrime agli occhi che in molte

battaglie aveva versato il suo sangue per la salvezza di Roma, ma che da un patrizio di cui era debitore era

stato fatto schiavo e orribilmente maltrattato. Al racconto del vecchio guerriero arse di sdegno la plebe e,

tumultuando, chiese ai consoli che convocassero il Senato per alleviare con nuove leggi le condizioni dei

plebei.

Era il Senato radunato quando giunse improvvisamente l'annunzio che un forte esercito di Volsci marciava

contro Roma.

La notizia sgomentò i senatori; al contrario la plebe era lieta vedendo nel nemico la vendetta degli dei, e

diceva di non voler brandire le armi in difesa della città e che si lasciassero ai superbi patrizi la cura e i

pericoli della guerra.

Ma la Curia e il Senato, temendo sia i nemici sia la plebe, si raccomandarono al console SERVILIO, un

magistrato che godeva il favore del popolo; il console, abbandonato il Senato, uscì a parlamentare con i

plebei e disse loro che i senatori erano ben disposti a favorire il popolo, ma che prima d'ogni altra cosa si

doveva pensare a difendere la patria dal nemico, indi pubblicò un editto con il quale si ordinava che tutti i

plebei che volevano iscriversi nell'esercito e che per debiti si trovavano in carcere fossero subito posti in

libertà e che, durante il servizio militare, non fossero occupati o venduti i beni dei debitori né trattenuti in

garanzia i loro figli e nipoti.

Pubblicato l'editto, un gran numero i plebei, specialmente i debitori, corsero ad arruolarsi e in breve fu

radunato un fortissimo esercito, che, sotto il comando dello stesso console, uscì dalla città e andò ad

accamparsi vicino ai nemici. Questi, cui era giunta la notizia della discordia sorta nella cittadinanza romana,

durante la notte cercarono di far passare nelle proprie file una buona parte dei soldati avversari, ma, dato

l'allarme, il tentativo dei Volsci fallì. Spuntato il giorno, i Volsci diedero l'assalto al campo romano, ma ebbero

la peggio, perché i Romani ingaggiarono la lotta con grande determinazione e ributtarono i nemici, che si

rifugiarono nel proprio accampamento; ma anche di là furono scacciati dalle truppe di Servilio, che, messo a

sacco e bruciato il campo avversario, inseguì i Volsci fino a Suessa Pomezia che in pochi giorni fu

espugnata e saccheggiata.

Era appena Servilio ritornato a Roma carico di bottino quando fu portato l'annunzio che i Sabini erano giunti

fino all'Aniene e depredavano il territorio romano. Furono allora riprese le armi e contro il nemico fu inviato

AULO POSTUMIO con la cavalleria e SERVILIO con un buon contingente di fanti. Sorpresi i Sabini durante

F. D’Alessi © 2002

F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico

12

la notte sparsi per le ville e ubriachi, furono facilmente sbaragliati. Pochi giorni dopo, avendo gli Aurunci

dichiarato guerra ai Romani, questi, senza perder tempo, andarono contro il nuovo nemico e, dopo averlo

incontrato nei pressi d'Aricia, lo sconfissero.

Speravano i plebei, che tanto si erano segnalati in queste guerre, nella gratitudine del Senato ed

aspettavano che il console mantenesse fede alle sue promesse.

Ma uno dei consoli, APPIO CLAUDIO, uomo superbo e crudele, invidioso del favore che presso il popolo

godeva il collega, rimandò in prigione i debitori. Invano questi si appellavano a SERVILIO, ricordandogli le

promesse ricevute e i servigi resi in guerra. Il buon console, pur commuovendosi, temporeggiava,

tergivisava, non osava schierarsi apertamente contro Appio Claudio e il patriziato. Così facendo, Servilio non

s'ingraziò i patrizi, dai quali era considerato ambizioso e di poca energia, ma si acquistò solo l'odio della

plebe come l'uomo che non aveva mantenuto le promesse.

Il contegno dei consoli e del Senato inasprì talmente i plebei che questi ricominciarono a tumultuare e non

prestarono più obbedienza ai decreti. Al grave malcontento della plebe si aggiunse la minaccia di una guerra

da parte dei Sabini e solo allora si capì dalle autorità la gravità della situazione perché nessuno dei plebei

rispose alla chiamata alle armi.

Cominciava intanto l'anno 494 a. C. Furono eletti consoli VIRGINIO e VETURIO, i quali cercarono di salvare

la situazione chiamando il popolo alle armi. Nuovo rifiuto da parte dei plebei, che ora, preso animo, si

radunavano sull'Aventino e sull'Esquilino e con fare minaccioso gremivano il foro.

I nuovi consoli convocarono il Senato, dove molte furono le proposte sui provvedimenti da prendere; ma su

tutte prevalse quella di Appio Claudio di nominare un dittatore.

A questa suprema carica fu assunto VALERIO, fratello del Poplicola, il quale, allo scopo di tenere a freno la

plebe e di prepararsi contro i Volsci, gli Equi ed i Sabini che si preparavano alla guerra, pubblicò un editto

simile a quello di Servilio e chiamò quindi i cittadini alle armi. I plebei vollero per la seconda volta credere

alle promesse contenute nel bando e risposero così generosamente all'appello che furono composte dieci

legioni e, poiché gli Equi avevano invaso il territorio dei Latini e questi avevano chiesto soccorsi a Roma, si

giudicò opportuno d'inviare truppe contro i nemici.

Dei due consoli, sotto il cui comando erano state poste sei legioni, Veturio fu mandato contro gli Equi, che,

lasciata la pianura, per meglio difendersi si rifugiarono sulle montagne, Virginio fu inviato contro i Volsci, che

costretti a battaglia nell'aperta pianura, furono sgominati e inseguiti fino a Velitre, che quale poi cadde in

mano dei Romani.

Il dittatore nel frattempo, alla testa delle altre quattro legioni, affrontava i Sabini e li sconfiggeva.

Terminata vittoriosamente la guerra, il dittatore Valerio tornò a Roma e suo primo pensiero fu di adempiere

le promesse fatte alla plebe, per la qual cosa chiese al Senato che fossero; condonati i debiti e liberati i

debitori.

Il Senato oppose un rifiuto e Valerio, sdegnato, si dimise dalla carica. Temendo i senatori che i plebei, se

fosse stato sciolto l'esercito, tornassero a tumultuare, lo mantennero sotto le armi. Ma questa scelta fu il

peggiore dei mali. Esasperate, le legioni plebee si ribellarono ai consoli ed eletto capo L. LICINIO, andarono

ad accamparsi tre miglia lontano della città, oltre l'Aniene, sopra un colle che più tardi fu chiamato Monte

Sacro.

La plebe rimasta a Roma, temendo per la propria sicurezza, se ne andò ? come credono certi critici ?

sull'Aventino. Questi fatti preoccuparono immensamente i patrizi, non solo perché si preannunciavano gravi

lotte civili, ma perché potevano indurre i nemici esterni ad assalire Roma, che in simili condizioni non poteva

essere validamente difesa.

Fu perciò deciso di avviare trattative con i plebei. Molti furono gli ambasciatori, ma nessuno di loro riuscì a

persuadere la plebe a ritornare in città. Allora fu inviato sul Monte Sacro MENENIO AGRIPPA, uomo con

molti anni, pieno di senno e molto caro al popolo, il quale per mezzo del famoso apologo del ventre e delle

membra, persuase i plebei che la discordia era di danno al patriziato e alla plebe e che solo nella concordia

tra le due parti potevano queste trovare il benessere. Disarmati gli animi, i plebei ricevettero il dittatore

Valerio col quale furono trattate le condizioni di pace. Queste furono: condono dei debiti ai debitori insolvibili,

restituzione della libertà a quei debitori caduti in servitù dei creditori per inadempienza dei pagamenti,

assicurazione di regolare con legge centuriata i contratti tra creditore e debitore, ed infine l'istituzione di un

magistrato della plebe.

Questo magistrato, che prese il nome di "tribuno della plebe" doveva aiutare i plebei che ne facevano

richiesta contro gli arbitrii consolari; la sua persona doveva essere inviolabile; chi avesse osato ostacolarlo

nell'esercizio delle sue funzioni avrebbe subito la confisca dei beni e poteva anche essere ucciso. Nessun

patrizio spettava rivestire tale carica. Il tribuno doveva essere assistito da altri magistrati: i cosiddetti "edili

plebei e giudici decemviri". Gli uni dovevano presiedere alla polizia, regolare l'annona e i ludi plebei,

registrare i plebisciti, giudicare le liti in nome del tribuno e fare eseguire le sentenze; gli altri dovevano

istruire i processi civili e coadiuvare il tribuno nelle sue funzioni.

La pace, solennemente giurata alla presenza dei Feciali, fu detta "sacrata" e a ricordo di quest'avvenimento

furono istituiti i "giuochi plebei".

F. D’Alessi © 2002

F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico

13

TRATTATO CON I LATINI

Nel 261 ( 493 a.C.) dalla sua fondazione, Roma stipulò un trattato federativo con le seguenti città latine:

Ardea, Aricia, Boville, Bubento, Corne, Carvento, Circeio, Corioli, Corbione, Cora, Fortinea, Gabio, Laurento,

Lanuvio, Lavinio, Labico, Nomento, Norba, Preneste, Pedo, Querquetulo, Satrico, Scapzia, Sezia, Tellene,

Tiburi, Tuscolo, Tolerio, Triario e Velitre.

Nel trattato erano consacrati i seguenti punti: fra Roma e le suddette città doveva regnare pace eterna; il

bottino acquistato nelle guerre combattute insieme doveva essere ripartito in parti eguali; se una delle due

parti fosse stata aggredita dai nemici, l'altra, doveva difenderla con tutte le sue forze; i processi tra un

Romano e un Latino dovevano essere risolti entro dieci giorni, infine non poteva essere tolto o aggiunto al

trattato alcun punto senza il consenso di Roma e di tutte le città latine confederate.

GUERRA CONTRO I VOLSCI E CARESTIA

Nello stesso anno scoppiò una guerra tra Roma e i Volsci di Anzio. Il console Postumio Cominio, incontratosi

con l'esercito nemico, lo sbaragliò, lo mise in fuga e lo inseguì fino a Longula che fu dunque conquistata.

Espugnata quindi Pollusca, marciò su Corioli e la cinse d'assedio. Si trovava fra le truppe un patrizio

giovanissimo di nome GNEO MARCIO, valoroso e prudente guerriero. Essendosi un giorno gli abitanti di

Corioli, per il sopraggiungere di soccorsi inviati dai Volsci, decisi a fare un'uscita improvvisa, il giovine Marcio

frenò con i suoi l'impeto dei nemici e, messi questi in fuga, li inseguì, e insieme con loro riuscì a penetrare

nella città provocando una grande strage, tanto che i Volsci, senza colpo ferire, sbigottiti se ne tornarono ad

Anzio.

Gneo Marcio, che era stato l'eroe della giornata, salì a grande popolarità e prestigio e si ebbe il soprannome

di CORIOLANO. _

Moriva in quello stesso anno MENENIO AGRIPPA in estrema povertà. Non lasciò nemmeno i denari per

essere sepolto e i cittadini, che tanto lo amavano per aver lui ricondotta la concordia a Roma, si tassarono

ciascuno di un sesterzio per fargli le esequie.

L'anno seguente Roma fu afflitta da una grande carestia e, venendo a mancare le vettovaglie e cominciando

la plebe a soffrire la fame, i consoli, che erano TITO GEGANIO e PUBLIO MINUCIO, mandarono a

comperar grano in Etruria, presso i Volsci, in Campania e in Sicilia; ma soltanto in Sicilia e in Etruria si riuscì

ad acquistarne. I Volsci, che nutrivano fiero odio contro i Romani, si rifiutarono di venderlo e maltrattarono e

cacciarono via i compratori; a Cuma si riuscì a comprare qualcosa, ma il tiranno Aristodemo, cui Tarquinio il

Superbo aveva per testamento lasciato i propri beni confiscati da Roma, per rivalsa sequestrò le navi

romane cariche di frumento.

I Volsci avrebbero forse certamente approfittato delle ristrettezze in cui Roma si trovava per muoverle guerra

se nel loro territorio non fosse scoppiata una grave pestilenza.

Giunto a Roma il grano dalla Sicilia, fu convocato il Senato per stabilire a quale prezzo doveva esser

venduto alla plebe. Alcuni senatori furono di parere di regalare il frumento che il tiranno di Siracusa aveva

gratuitamente offerto, e di vendere a basso prezzo quello acquistato; altri però proposero di costringere la

plebe a rinunziare ai tribuni in cambio delle vettovaglie.

Fra questi ultimi fu GNEO MARCIO CORIOLANO, il quale odiava i plebei perché non gli avevano dato il voto

nelle elezioni consolari. In una rovente e sdegnosa orazione, pronunciata davanti all'assemblea dei senatori,

si scagliò contro la plebe e i tribuni e sostenne che si dovesse, ora che l'occasione si era presentata,

obbligarla a rinunziare a quei diritti acquisiti con la sedizione o altrimenti lasciarla perire di fame.

Le parole del giovane patrizio, conosciute ben presto dai plebei, scatenarono la furia del popolo contro di lui,

che, uscito dalla curia, sarebbe stato fatto a pezzi dalla folla tumultuante se non fosse stato salvato dai

tribuni. Questi lo accusarono di violazione della "legge sacrata" e lo citarono a comparire dinnanzi al concilio

plebeo.

Il patriziato cercò di calmare la plebe concedendo il grano a bassissimo prezzo, ma questo non valse a far

ritirare l'accusa contro Coriolano, il quale fu giudicato in contumacia e dichiarato meritevole della pena

capitale.

Ma CORIOLANO, già prevedendo la sentenza, aveva lasciato Roma e si era rifugiato presso i nemici di

Roma, i Volsci. Aveva trovato ospitalità presso ATTIO TULLIO, signore di Anzio, fiero nemico dei Romani,

con il quale prese accordi per muovere guerra alla propria patria. Ma i Volsci, pure loro provati dalla

pestilenza e sfiduciati dall'esito sfavorevole delle precedenti guerre sostenute contro i Romani, si rifiutarono

di brandire le armi. Questo fatto però non fece desistere Tullio e Coriolano dal loro proposito, e non potendo

metterlo in attuazione con la persuasione pensarono di ricorrere ad uno stratagemma.

Si dovevano celebrare a Roma con grande solennità i giuochi nel Circo e dai territori vicini molta gente si

recò ad assistervi; e fra gli altri un gran numero di pacifici Volsci. Insieme con questi era Attio Tullio, il quale,

giunto in Roma, si recò segretamente dai consoli e disse loro che i Volsci erano venuti non per assistere

pacificamente alle feste ma per approfittarne per tentare un colpo di mano sulla città.

F. D’Alessi © 2002

F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico

14

Ricevuta la confidenza, i consoli convocarono il Senato al quale riferirono le brutte intenzioni dei Volsci, e,

poiché questi erano sempre stati nemici di Roma, nessuno pensò di mettere in dubbio l'informazione di Attio

Tullio.

Subito furono mandati in giro i pubblici banditori e fu per mezzo di questi ordinato che tutti i Volsci, presenti a

Roma, lasciassero la città prima del calar della notte.

L'ordine inaspettato produsse sgomento nei Volsci che si affrettarono ad uscire; al timore però successe lo

sdegno per il trattamento ricevuto, e per vendicare l'onta patita fu su due piedi decisa la guerra contro Roma.

CORIOLANO

ATTIO TULLIO e CORIOLANO furono eletti comandanti dell'esercito dei Volsci.

La guerra iniziò con la presa di Circeio, dove fu scacciata la colonia romana; poi l'esercito dei Volsci si

impadronì di Satrico, Longula, Pollusca, Corioli, Mugilla, Lavinio, Corbione, Vitellia, Trebio, Labico e Pedo e

si accampò alla Fossa Cluilia a cinque miglia da Roma.

Allo scopo di far nascere discordie tra il patriziato e la plebe, Coriolano fece devastare le proprietà che i

plebei avevano nei dintorni romani ma risparmiò quelle dei patrizi, che furono per questo motivo accusati di

connivenza con il fuoruscito.

Erano consoli in quel tempo SPURIO NAUZIO e SESTO FURIO. Questi, un giorno, mentre sovrintendevano

ai preparativi della difesa, furono circondati da una moltitudine di plebei che, chiedendo la pace, li

costrinsero a convocare il Senato e a proporre di mandare ambasciatori a Coriolano.

Il Senato, considerando che sarebbe stato difficile avere ragione del nemico a causa della plebe contraria

alla guerra, accettò la proposta, ed inviò cinque senatori a Coriolano perché lo informassero che sarebbe

stato reintegrato nei suoi diritti se avesse fatto allontanare i Volsci da Roma.

Coriolano superbamente rispose che non poteva intavolare trattative di pace se prima dai Romani non erano

ridati ai Volsci i territori sottratti. E fissò un termine di trenta giorni, passati i quali, il Senato mandò una

seconda ambasceria di dieci consolari per tentare di ottenere condizioni meno gravi.

Il fuoruscito però non si piegò e concedette tre giorni di tempo ai senatori per accettare le condizioni. Allora

si tentò di render più mite Coriolano, inviando a lui i sacerdoti e, riuscito vano anche questo tentativo, molte

matrone romane andarono dalla madre di Coriolano, VETURIA, e la persuasero ad intercedere presso il

figlio per la salvezza della Patria.

VETURIA partì con la nuora VOLUNNIA, portandosi dietro due figlioletti di Coriolano ed un numeroso gruppo

di matrone, ma, giunto il corteo femminile al campo nemico, non avrebbe ottenuto udienza se un famigliare

di Gneo Marcio, riconosciute Veturia e Volunnia, non avesse detto a Coriolano: - Se non m'inganno, ecco

tua madre, tua moglie e i tuoi figliuoli. - Fuori di sé, Coriolano si lanciò incontro alla madre per abbracciarla,

ma questa, allontanandolo da sé, severamente gli disse: "Prima che tu mi abbracci dimmi se io sono venuta

a visitare il figliuolo o il nemico, se io nel tuo campo sono prigioniera e serva oppure madre, poiché la mia

lunga vita e l'infelice vecchiaia ha voluto che ti vedessi prima fuoruscito e poi nemico. Come hai tu potuto

saccheggiare questa terra che ti ha dato i natali e ti ha nutrito? Come non cessò l'ira nell'animo tuo nel

metter piede dentro questi confini? Come, alla vista di Roma, non hai potuto pensare che dentro alle sue

mura tu avevi la tua casa, i tuoi Penati, la madre e i figliuoli? Se io non ti avessi partorito, Roma ora non

sarebbe stata combattuta, se io non avessi avuto un figlio sarei morta libera nella mia libera patria. Ma

oramai io non posso sopportare cosa alcuna a me più misera o a te più turpe e vituperevole; sebbene io sia

infelice non potrò a lungo durare: pensa tu a costoro, che per causa tua periranno d'immatura morte o

saranno oppressi da lunga servitù".

La moglie e i figli abbracciarono Coriolano, che, commosso dalla loro presenza, dalle giuste ammonizioni

della madre e dal pianto delle matrone, ordinò che si levasse il campo e l'esercito lasciasse subito il territorio

di Roma.

Discordanti sono le notizie circa la fine di Coriolano. Alcuni affermano essersi ucciso, altri essere stato

trucidato dall'esercito o per ordine di Attio Tullio perché aveva tradito i patti. Ma forse egli continuò a vivere in

esilio tra i Volsci fino a tarda età.

CRITICA DELLA LEGGENDA DI CORIOLANO

Anche qui molte sono le critiche, e alcuni affermano che non ci vuole molto per capire che sono leggendari i

fatti che si attribuiscono a Coriolano.

Come mai, difatti, si può parlare della conquista di Corioli, avvenuta nel 261, se in quello stesso anno questa

città è compresa nel numero delle altre che stringono il patto con Roma. Come mai Coriolano, che

nell'occupazione di Corioli è un giovinetto, un anno dopo, durante la carestia, è senatore e di tale prestigio

da fare accettare le sue proposte (di far morire di fame i plebei, se non rinunciavano ai diritti acquisiti).

Come mai può Coriolano addossare la responsabilità della carestia ai plebei, dicendo che a causa della loro

rivolta i campi rimasero incolti, visto che pochi giorni soltanto durò la rivolta stessa e questa, per giunta, ebbe

luogo in settembre a raccolto -pur scarso- già avvenuto.

F. D’Alessi © 2002

F. D'ALESSI - Letteratura latina - Parte I - Le origini e il periodo arcaico

15

Né questo basta; vi è dell'altro. La tradizione fa regalare ai Romani dal tiranno Dionisio una certa quantità di

grano; ma noi sappiamo che in quel tempo non ci fu un tiranno di tal nome a Siracusa.

I Volsci muovono guerra ai Romani e invadono il Lazio e Roma sta inoperosa e i Latini non prendono le

armi. Ammesso che l'inerzia di Roma sia causata dalle discordie tra patrizi e plebei, come giustificare la

passività delle città latine, le quali non solo non portano aiuto, secondo i patti, alla loro alleata, ma non

tentano neppure di difendersi? Ed è infine credibile che, davanti a Roma, una parola di Coriolano, cioè di

uno straniero, possa esser sufficiente per far levare il campo ai Volsci e abbandonare i territori conquistati

(14 città)?

E non è un ripiego di storici posteriori l'attribuire la morte di Coriolano al malcontento dei Volsci? I quali,

poiché si accorgono d'essere stati ingannati, dovrebbero, ucciso Coriolano, portare la guerra fino alle

estreme conseguenze e non ritirarsi a mani vuote quando la vittoria era ormai certa e vicinissima.

"Sotto qualunque aspetto dunque si consideri la tradizione di Coriolano - scrive il Bertolini - essa si presenta

come un tessuto d'inattendibilità e di assurdi. Coriolano ha nome e gloria dalla liberazione di una città che

era già libera; passa improvvisamente dall'età adolescente all'adulta; prende occasione per levarsi contro la

plebe da una carestia immaginaria; conquista dodici o quattordici città munite senza combattere, e in una

sola estate; e tutto poi abbandona improvvisamente dietro preghiera della madre e della moglie, senza

incontrare opposizioni nei Volsci e nel suo stesso collega Attio Tullio, né sollevare contro di sé l'odio e l'ira

dei traditi; e passa in mezzo a loro l'intera sua vita, senza essere molestato, lamentando un esilio che egli

stesso si era imposto; chi ha potuto compiere tali cose non è un essere di questo mondo; e la tradizione che

così lo ritrae non ha diritto d'essere qualificata una tradizione storica".

Ma si domanderà, com'è nata e quale motivo la ispirò? È nata forse da una confusione, parte accidentale e

parte artificiale di fatti diversi per tempo e per natura; fu ispirata dall'orgoglio degli annalisti romani. I quali,

non potendo negare che un tempo la maggior parte delle città latine caddero in potere dei

Volsci e che Roma stessa ebbe a causa loro patire gravissimi danni, cercarono di salvare l'onore offeso con

il mettere a capo dei terribili invasori un cittadino romano ed attribuire a merito suo le conquiste e le vittorie

riportate dagli stranieri.

"Già da secoli correva per le bocche del popolo il nome del bandito Coriolano, cui si associavano i ricordi di

guerresche imprese condotte insieme con i Volsci contro la sua patria. E da questa tradizione trassero

partito gli annalisti per costruire la natura e il processo dei fatti in modo che l'orgoglio romano ne uscisse

illeso. Così Coriolano che aveva combattuto con i Volsci contro i Latini e i Romani, fu convertito in un duce

supremo dei Volsci stessi, ed egli diventò l'anima dell'impresa".

Come ogni leggenda, anche questa di Coriolano deve avere un fondamento storico. E questo punto sta nelle

guerre che verso la fine del terzo secolo di Roma - secondo Livio - furono combattute contro i Romani

(alleati dei Latini e degli Ernici) dai Volsci e dagli Equi.

Che queste guerre ci siano state è dimostrato, oltre che dall'affermazione liviana, dal fatto che nell'ultimo

ventennio di quel secolo tacquero le contese tra patrizi e plebei, entrambi concordi di fronte al nemico della

patria e dimentichi dei rispettivi interessi di classe.

Non nel 262 dunque sarebbe avvenuta la guerra ma molti anni dopo e non contro Volsci ed Equi soltanto,

ma anche contro un forte gruppo di fuorusciti romani, che detestavano, ed erano quindi odiati dalla plebe, o

forse esiliati perché rei di violazione della "legge sacrata" e quindi insofferenti del prestigio sempre maggiore

che essa era andata acquistandosi.

Quanto a Coriolano egli deve essere stato uno di questi fuorusciti, senza dubbio il loro capo, nato da famiglia

forse originaria di Corioli. L'improvvisa fine della guerra alle porte di Roma si spiegherebbe con la defezione

dei fuorusciti in seguito a trattative segretamente avviate tra loro e la loro patria, defezione che, rialzato il

morale e il numero dei difensori di Roma e sorpresi i Volsci, avrebbe consigliato questi ultimi a battere

precipitosamente in ritirata.

SPURIO CASSIO E LA LEGGE AGRARIA (268 di R. - 486 a.C.).

Dopo i fatti sopra, nei successivi cinque anni, cresceva di giorno in giorno il dissidio tra il patriziato e la

plebe. Correva l'anno 268 di Roma quando SPURIO CASSIO, eletto per la terza volta console, propose al

Senato la "legge agraria". Magistrato integro e di larghe vedute, avendo di mira l'interesse dello Stato ed

essendogli a cuore le sorti della plebe, benché fosse patrizio, Spurio Cassio si proponeva con la sua legge di

alleviare le tristi condizioni dei plebei concedendo a loro parte dell'agro pubblico, che era costituito dalle terre