NOVECENTO

________________________

UNA FILOSOFIA DELL'INTUIZIONE: BERGSON

di Gianluca Militi

http://www.filosofia.it/pagine/essais/bergson.htm

NOTA BIOBIBLIOGRAFICA

Henry Bergson nasce a Parigi nel 1859 da una famiglia ebraica. Conduce i suoi studi al Liceo

Condorcet, poi alla Scuola Normale Superiore ed ottiene la licenza in lettere e matematica. Egli

inizia quindi un periodo di insegnamento nelle scuole superiori; nel 1889 consegue il dottorato in

filosofia (corrispondente all'abilitazione all'insegnamento universitario, alla "libera docenza") con

due dissertazioni: Quid Aristoteles de loco senserit e Saggio sui dati immediati della coscienza

(1889). Questo saggio rappresenta la sua prima opera importante, alla quale segue Materia e

memoria(1896).

Ricopre in seguito, nel 1907, l'incarico di Maître des Conférences presso la Scuola Normale

Superiore e diviene due anni dopo insegnante di Filosofia al Collège de France; i corsi da lui tenuti

ottengono un notevole successo. Nonostante alcune ostilità mostrate nei suoi confronti dai circoli

tradizionalisti legati alla Sorbona, Bergson si rivela progressivamente la figura di spicco della

cultura filosofica francese dei primi decenni del Novecento. Pubblica molte opere, tra cui

ricordiamo il saggio Il riso (1900), in particolare Introduzione alla metafisica (1902), che è una

prima breve summa del suo pensiero, L'evoluzione creatrice (1907), l'opera forse più nota,

L'energia spirituale (1919), Durata e simultaneità (1922) sulla Teoria della relatività di Einstein e Il

pensiero e il movente (1934). Bergson affronta anche i temi dell'etica e della religione nel libro del

1932 Le due fonti della morale e della religione, avvicinandosi in seguito al cristianesimo. Gli viene

conferito nel 1914 il prestigioso titolo di Accademico di Francia e riceve nel 1928 il Premio Nobel

per la Letteratura. Muore a Parigi nel 1941.

1. IL TEMPO E LA COSCIENZA

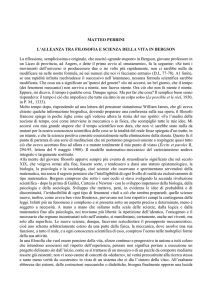

Al centro dell'intera filosofia di Bergson si trova la nozione di ''durata reale'' (durée reelle). Già nel

Saggio sui dati immediati della coscienza (1889), egli pone una radicale distinzione tra due diverse

concezioni possibili del tempo, ossia della durata. La prima si determina quando ''proiettiamo il

tempo nello spazio, esprimiamo la durata in estensione, e la successione prende per noi la forma di

una linea continua o di una catena, le cui parti si toccano senza penetrarsi''.

Questo procedimento si fonda sull'idea di una serie reversibile della durata o anche, semplicemente,

di un certo ''ordine'' nel tempo; essa implica la rappresentazione dello spazio, e a causa di ciò non

può essere adoperata per definire la natura peculiare della durata. Il risultato è infatti la costruzione

di un tempo schematizzato, ''spazializzato'' appunto, in una sequenza di elementi o stati immobili,

distinti, ma tutti uguali. Per quanto la durata reale o pura risulti indefinibile, Bergson cerca

comunque di delinearne i tratti fondamentali: è ''la forma assunta dalla successione dei nostri stati di

coscienza, quando il mio io si lascia vivere e si astiene da ogni tentativo di stabilire delle

separazioni fra stato e stato''. Egli utilizza delle similitudini prese dal mondo dell'arte e della

musica: la durata è come la fusione di note in una ininterrotta melodia, è una successione, senza

interne distinzioni, una mutua penetrazione, un'intima organizzazione di elementi, ognuno dei quali

rappresenta il tutto, da cui viene distinto e isolato solo per effetto di un'astrazione operata dal

pensiero.

La pura durata ''potrebbe essere benissimo nient'altro che una successione di cambiamenti

qualitativi che si fondono, che si compenetrano, senza contorni precisi, senza nessuna tendenza a

esteriorizzarsi gli uni nei confronti degli altri, senza nessuna parentela col numero: sarebbe

l'eterogeneità pura'', che si differenzia dalla omogeneità intrinseca alla strutturazione dello spazio. Il

senso del divenire coincide con la durata, escludendo la giustapposizione di stati ed istanti diversi e

separati, poiché è un flusso continuo, nel quale, in termini strettamente temporali, il passato si

proietta sul presente e si compenetra ad esso. Ogni stato, considerato in sé, è un perenne divenire e

ciò costituisce un limite insormontabile per la comprensione spaziale-simbolica. La durata reale, di

conseguenza, in quanto divenire implica sempre l'insorgere di qualcosa di ''nuovo'' e di

''imprevedibile'' e si rivela essere una ''creazione continua'' o autocreazione. La concezione della

durata, a partire da queste formulazioni, si impone come il vero Leitmotiv del pensiero bergsoniano

e deve perciò essere còlta nei diversi ambiti - ontologico, gnoseologico eccetera - in cui si

manifesta.

Il tempo espresso come durata, come puro divenire, è ''assoluto'' per la coscienza che lo vive: la

coscienza ''dura''. Bergson afferma che c'è almeno una realtà che tutti possiamo cogliere

nell'interiorità ed è proprio il ''nostro io che dura'', il nostro io nel suo fluire temporale. Quelli che

appaiono come degli stati della coscienza stessa, gli stati psichici, in realtà, in quanto distinti,

simbolizzati come elementi spaziali e giustapposti l'uno all'altro, non rappresentano la vera vita

coscienziale, ma solo l'io superficiale, schematizzato, esteriorizzato: in profondità invece si può

avvertire una fluida continuità. Bergson, sulla linea dello spiritualismo, sostiene in termini

''cartesiani'' che ''l'esistenza di cui siamo più decisamente sicuri, quella che conosciamo con maggior

chiarezza, è la nostra senza dubbio. Potremmo giudicare infatti esteriore e superficiale la nozione

che possediamo degli oggetti esterni; ma per quel che riguarda noi stessi, percepiamo intimamente e

profondamente'' (Evoluzione creatrice). Egli spiega come ogni stato di coscienza si arricchisca

continuamente della durata che raccoglie e nota, acutamente, che non c'è differenza tra il cambiare

di stato e il permanere nello stesso stato. Questi ''stati'' non costituiscono nemmeno in senso

rigoroso una molteplicità, se non una volta vissuti e fatti oggetto di rappresentazione, poiché nella

coscienza avviene una ''transizione continua'' o compenetrazione assoluta di tutti gli elementi.

Bergson propone molte metafore, che però, come egli stesso dichiara, sono in quanto tali inadeguate

a fornire un'immagine del processo o divenire vitale della coscienza; tra queste troviamo quella

dello srotolarsi di un gomitolo che è, al contempo, l'arrotolarsi del filo in un altro gomitolo. La

coscienza è ''il progredire del passato che rode l'avvenire e ingrossa a mano a mano che avanza'', ed

è perciò un continuo crescere su sé stessa. ''Coscienza vuol dire memoria'', conservazione del

passato nel presente ma anche anticipazione dell'avvenire: questa è l'altra tesi fondamentale di

Bergson. Di conseguenza, una coscienza non può vivere due stati identici, poiché dovrebbe

incessantemente finire e rinascere, ma ciò rappresenterebbe la negazione della memoria e quindi la

pura ''incoscienza''.

Se la coscienza è memoria, la memoria, cui Bergson dedica interessanti analisi - in particolare in

Materia e memoria (1896), che mette a fuoco in generale il rapporto tra spirito e materia - non deve

essere intesa in senso materialistico. Si devono distinguere due forme di memoria, quella dei

''meccanismi motori'' e quella dei ''ricordi indipendenti''. La prima è la memoria dello spirito, la

memoria ''per eccellenza'', la seconda è invece legata ad un ''esercizio abituale del corpo'', ad una

automatica ripetizione di azioni e si può perciò definire memoria del corpo o memoria-abitudine. La

prima forma di memoria registra, come ''immagini-ricordo'', tutti gli avvenimenti della nostra vita a

mano a mano che si svolgono; coglie ogni dettaglio, lascia ad ogni fatto e a ogni ''gesto'' il suo posto

nel tempo trascorso. Questa memoria non ha fini di utilità e di azione pratica, immagazzina il

passato solo per effetto di una necessità naturale e rende possibile il riconoscimento intellettivo di

una percezione già provata, di un'immagine trascorsa. Bergson ne esemplifica il funzionamento

riferendosi al sogno; nella dimensione onirica, in cui ''mi disinteresso della situazione presente'' nonostante il presente o l'''attualmente vissuto'' rimanga il segno fondamentale della coscienza -,

emergono ricordi legati a eventi e dati remoti dell'esistenza: il passato rimane quindi depositato nel

fondo della coscienza e può in ogni momento riaffiorare. ''Ma ogni percezione si prolunga in

un'azione nascente; e via via che le immagini, una volta percepite, si fissano e si dispongono in

questa memoria, i movimenti che le prolungavano modificano l'organismo, creano nel corpo nuove

disposizioni ad agire''.

Si crea in tal modo un'esperienza d'altro genere che si deposita nel corpo, e cioè una serie di

meccanismi già impostati di cui si prende coscienza nel momento in cui essi entrano in funzione.

Questa coscienza di un intero passato di ''sforzi'' raccolto nel presente indica una memoria molto

differente dalla prima, dal momento che, concentrata nel presente, è sempre tesa verso l'azione e

quindi verso il futuro. Essa trattiene solo i movimenti coordinati mediante l'intelligenza, in questo

modo si consolida lo sforzo accumulato; gli sforzi passati non vengono richiamati come immaginiricordo, ma nell'ordine rigoroso con cui concorrono a realizzare i movimenti attuali. Come afferma

Bergson, tale memoria ''non rappresenta il nostro passato, ma lo gioca'', lo attiva prolungando

l'effetto delle immagini fino al momento presente. È basata sulla peculiare funzione del cervello,

che consiste nel far riemergere da un fondo ''dimenticato'' quei ricordi che in proiezione futura

possono essere utili all'azione. Il cervello è allora ciò mediante cui si traduce in movimento e si

materializza la vita dello spirito. Questa, per ricordare la nota metafora bergsoniana, trascende,

come una sinfonia i movimenti della bacchetta del direttore, i meccanismi cerebrali. Tra il piano

dell'azione e quello del rivolgimento al passato, del sogno, si determina comunque un'infinita

intersezione di piani intermedi e una continua e reciproca interazione.

2. INTUIZIONE E INTELLIGENZA: METAFISICA E SCIENZA

Quella bergsoniana si può definire, dal punto di vista della conoscenza, una ''filosofia

dell'intuizione''. L'intuizione, come si legge in Introduzione alla metafisica, è quell'atto metafisico,

quella ''simpatia'', mediante cui ci si inserisce nell'interiorità di un oggetto e si attua una

''coincidenza'' con ciò che c'è in esso di unico e di inesprimibile, dunque con qualcosa di ''assoluto''.

L'intuizione si distingue dall'intelligenza - strumento proprio della scienza -, che è invece analisi. In

base al procedimento analitico si operano ''rigide'' distinzioni e si riconduce l'oggetto a elementi già

noti, ossia comuni a più oggetti: questa è una conoscenza del relativo che si serve di simboli e

schemi astratti (in tal senso opera in maniera simile all'intelletto astratto definito da Hegel).

L'analisi è l'espressione di una cosa ''in funzione di qualcosa che essa non è''; è una traduzione, una

spiegazione simbolica. In generale, l'intelligenza pensa la realtà mobile e fluida attraverso la

mediazione dell'immobile. L'intuizione è invece l'organo della metafisica, di una metafisica

autentica che secondo Bergson non consiste, come nel pensiero filosofico tradizionale, nel

passaggio dal divenire ad una struttura o entità immutabile, ma, al contrario, dal superamento

dell'immutabile nel divenire, nella durata.

La vita interiore è insieme varietà di qualità, continuità di progresso e unità di direzione; non può

essere tradotta in un'immagine - che però ha almeno il vantaggio della concretezza - né, a maggior

ragione, in un concetto o in un'idea astratta propri della conoscenza intellettiva o scientifica. Questa

è per sua natura inadatta a cogliere la realtà della durata, la sua essenza profonda, che può essere

penetrata solo attraverso l'intuizione metafisica. L'insufficienza dei concetti si mostra, ad esempio,

nel fatto che la durata viene definita come molteplicità in quanto costituita da un insieme di stati di

coscienza, i quali però non sono distinguibili poiché trascorrono e si prolungano l'uno nell'altro. In

questo senso si potrebbe parlare di un'''unità'' sui generis, ''che si muove, e cangia, e varia di colore'',

diversa dall'unità concettuale, immobile e vuota. Neanche la combinazione dei concetti di ''unità'' e

''molteplicità'' è in grado di rendere la natura della durata, la quale è originariamente un ''vissuto'', la

sostanza della vita della coscienza. L'intelligenza, che per Bergson è una facoltà che serve alla vita

pratica, domina esclusivamente la dimensione della materialità, spazialità, omogeneità e divisibilità,

attraversi cui il pensiero cerca di ricostruire in modo aporetico la durata, componendo una serie di

''immobilità''.

In questa prospettiva, egli critica il metodo della psicologia ''scientifica'', la quale risolve

analiticamente l'io in una serie di sensazioni, sentimenti e rappresentazioni; l'io viene così sostituito

da un insieme di fatti psicologici. Non si pone più così una distinzione tra razionalismo ed

empirismo poiché entrambi, procedendo per analisi, hanno come risultato la frammentazione della

coscienza, della ''personalità'', in stati immobili. Questi sono solo ''elementi di una traduzione'' e non

''parti dell'originale''. L'unica differenza è che l'empirismo cerca all'infinito l'unità dell'io nella

dispersa molteplicità degli stati psicologici, mentre il razionalismo, mediante astrazione, concepisce

l'unità come forma priva di materia, assolutamente vuota e indeterminata: questa è la fisionomia del

''concetto''. Se la conoscenza in generale assume una connotazione pratica e pragmatica, in quanto

serve all'azione, ''per prendere una decisione, per trarre un vantaggio, per soddisfare un interesse'', la

filosofia per Bergson deve, al contrario, ricercare una rappresentazione, o meglio un'intuizione

unica e semplice, che sia conoscenza ''disinteressata'' dell'oggetto, incentrata sulla cosa e non sul

concetto. Se l'analisi opera sull'immobile, l'intuizione ''ci inserisce nella mobilità, che è quanto dire

nella durata''. Bergson - questa è una tesi importante - afferma che dall'intuizione si può passare

all'analisi, ad una costruzione concettuale, ma che non vale il procedimento inverso.

Sui limiti dell'analisi è degno di nota quanto egli scrisse - siamo agli albori del cinema, nel 1907 - a

proposito della natura cinematografica del meccanismo conoscitivo. Nel caso del movimento nello

spazio, l'''artificio del cinematografo'' riproduce in fondo l'artificio della percezione, dell'intelligenza

e anche del linguaggio, poiché consiste nel proiettare un filmato con un apparecchio che svolge una

pellicola, e la pellicola è costituita da una serie di istantanee, di fotogrammi di un evento (ad

esempio, la parata di un reggimento). Questo tentativo di ricostruire il movimento a partire da

elementi fissi, immobili, per sua natura dà luogo a una ''contraddizione'' e perciò non è adeguato a

cogliere l'essenza del movimento: il movimento non può derivare dall'immobilità. Il ''metodo

cinematografico'', al di là della dimensione pratica, conduce, in ultima analisi, all'assurdo.

Sulla struttura logica di questo metodo si basa - è un punto interessante - anche l'argomentazione

mediante cui Zenone, con il noto esempio della freccia, nega l'esistenza del movimento: in un dato

istante la freccia in volo è ferma, perché altrimenti il suo movimento si realizzerebbe in due diversi

istanti; è impossibile però che un istante sia composto da più istanti. Bergson cerca comunque di

confutare la rigorosa logica di Zenone, che è rimasta per molti versi alla base del pensiero

filosofico, asserendo che essa non si rende conto che la durata - quindi l'intervallo, la traiettoria - ''si

crea tutto d'un tratto''. La conclusione è che, se è possibile suddividere a piacere la traiettoria ''una

volta creata'' non si può però mai suddividere l'atto della sua creazione, che è sempre in sé enérgeia,

atto progressivo e non ''cosa''.

3. L'EVOLUZIONE CREATRICE

Il percorso filosofico di Bergson è partito da un'indagine sui dati immediati della coscienza, dalla

quale è emerso, come tesi fondamentale, che è la ''durata'' reale a costituire l'essenza della coscienza

stessa. Egli ha conseguentemente impostato la sua filosofia sull'intuizione della durata, come è

testimoniato anche dalla teoria intorno alle due forme di conoscenza. Oltre la riflessione sul

rapporto spirito (coscienza)-corpo, Bergson ha dovuto perciò affrontare, in particolare in

L'evoluzione creatrice (1907), in chiave ''cosmologica'', l'esistenza della durata, la dimensione del

divenire nel mondo esterno.

Per un essere cosciente l'esistenza equivale al mutamento, il mutamento alla maturazione e questa al

crearsi da sé stesso indefinitamente. Anche il mondo inorganico-materiale, però, è coinvolto, al di là

dell'apparenza, nella durata, nel divenire: si può affermare allora che ''l'universo dura''. La

percezione è ciò che isola un oggetto e fornisce così le linee-guida per l'azione, ma è l'insieme

universale, la totalità delle interazioni tra i corpi la vera realtà del mondo. Il vivente, l'organismo,

non può coincidere con l'oggetto della percezione perché è qualcosa, durando, che si evolve e

condensa in sé il tempo.

Bergson conduce una penetrante critica che coinvolge sia il meccanicismo che il finalismo, in

quanto basati entrambi su schemi intellettualistici. Il meccanicismo implica una metafisica in cui la

totalità della realtà è posta tutta insieme, come fosse eterna, e quindi la durata, il tempo, che

permangono solo come espressione dei limiti conoscitivi del soggetto, sono, in ultima analisi,

negati. Il finalismo ha lo stesso principio del meccanicismo ma in forma rovesciata, poiché ''alla

spinta del passato'', per cui un dato è determinato come risultato di una serie di cause, sostituisce

''l'attrazione del futuro'', ossia prefigura un modello preesistente, un'Idea, una Forma che la serie

stessa dovrà necessariamente realizzare. La vita - come l'azione che è sua espressione - o in

generale la realtà, è invece per Bergson creazione incessante che apporta l'''imprevedibile'' e il

''nuovo''. La realtà deve essere compresa in termini di evoluzione. Ma il grande obiettivo della

speculazione bergsoniana non è individuare il risultato ultimo e perfetto dell'evoluzione, ma

piuttosto cogliere il suo unitario principio. Egli recupera il senso positivo nella dottrina del

finalismo: il mondo è un'armonia, ma un'armonia tendenziale, non attuale, in quanto ammette al

tempo stesso disarmonie, regressi e accidentalità, e quindi include la contingenza. Diversamente dal

finalismo ''radicale'', la concezione bergsoniana prevede una ''visione del passato alla luce del

presente''.

La tesi centrale, che si pone anche come principio di dimostrazione, è che ''la vita, sin dalla sua

origine, è la continuazione di un solo e medesimo slancio che si è diviso in linee di evoluzione

divergenti'': lo slancio vitale (élan vital). A partire da un'origine comune, le specie tendono ad

accentuare la loro divergenza nel corso dello sviluppo, ma proprio in base allo slancio vitale

originario mantengono, in alcuni aspetti particolari, un'identica natura. La vita, che è una creazione

che prosegue indefinitamente, procede per ''dissociazione'' e ''sdoppiamento''; si può dire che essa

effettui uno scopo, che è intrinseco, immanente, anche in linee dell'evoluzione tra loro indipendenti.

Bergson propone l'esempio dell'occhio: in esso la struttura complessa contrasta con la semplicità di

funzionamento: questo dato non può essere spiegato mediante un meccanismo o attraverso il

finalismo, né dalla concezione meccanicistica dell'evoluzione di Lamarck e di Darwin. L'unità e la

semplicità vitale dell'organo è reale, mentre la sua struttura complessa appare tale attraverso gli

schemi intellettualistici dell'analisi scientifica. La natura infatti forma l'occhio in modo analogo al

semplice e indivisibile atto con cui solleviamo una mano.

Bergson segue le tappe del percorso evolutivo, così come si configura nel mondo vegetale e in

quello animale. L'evoluzione degli Artropodi raggiunge un punto culminante diverso da quello

raggiunto dai Vertebrati, rappresentato dall'uomo. Le due diverse linee di sviluppo sono segnate,

rispettivamente, dal prevalere dell'istinto e dell'intelligenza; nell'uomo comunque si ritrovano

entrambe queste ''tendenze''. L'istinto è la facoltà di utilizzare a fini naturali strumenti organici,

mentre l'intelligenza è la facoltà di fabbricare oggetti artificiali; sul piano della conoscenza innata, il

primo si rivolge alle ''cose'', alla materia, mentre la seconda ai ''rapporti'', alla forma. Oltre c'è

l'intuizione della realtà del divenire, della vita, che fa cogliere la ''genesi ideale della materia''.

L'evoluzione segnata dallo slancio vitale talvolta si arresta, contrastata dalla legge del minimo

sforzo e dell'autoconservazione, e ricade su sé stessa. La materia consiste in questa ricaduta,

nell'''interruzione'' della tensione vitale, nell'insorgere della infinita divisione degli enti

(individuazione). La materia è anch'essa non una cosa, ma una tendenza o forza contraria, un

movimento inverso rispetto al processo della vita e della natura. Per Bergson essa non è la

negazione del processo di evoluzione, della ''realtà positiva'', ma la sua inversione, il suo opposto.

La materia e la spazialità-estensione - àmbito dell'ordine geometrico, dell'automatismo - non hanno

perciò origine da un principio diverso dallo slancio vitale, che è alla base della creazione continua,

ordine del vitale, della volontà: rappresentano la soppressione di quest'ordine, che è insieme

sostituzione, presenza di un ordine diverso.

L'aporia del discorso bergsoniano deriva dal fatto che, al tempo stesso, la materia e l'estensione, di

cui si deve spiegare la genesi, rimangono in sé un elemento di ''negatività interna'' alla positività

dell'evoluzione creatrice. È l'uomo soltanto, come coscienza, libertà e apertura all'azione (diversa

dall'automatismo dell'animale), che può sostenere lo slancio vitale e quindi la creazione, il divenire.

All'origine della vita, dice Bergson, c'è una coscienza o ''supercoscienza'', che è un ''esigenza di

creazione''. L'uomo, con le manifestazioni più elevate della sua attività e natura - la società, l'arte, la

morale, la religione -, supera i limiti imposti dalla materialità e rappresenta, in ultima istanza, la

linea fondamentale, che mai si arresta, di una complessa ed universale evoluzione.

Un luogo decisamente interessante del pensiero bergsoniano è l'analisi dell'idea del ''nulla'' (néant o

Rien), presente nel capitolo IV di L'evoluzione creatrice, (precedentemente apparsa nella ''Revue

philosophique'', 1906); questa idea è considerata ''l'invisibile motore del pensiero filosofico''. Il

''nulla'' assoluto è concepito da Bergson essenzialmente come ''annullamento'' totale, concetto che si

rivela però autocontraddittorio o ''distruttivo di sé stesso''. La sua argomentazione si sviluppa in

questi termini: se anche l'universo, il tutto, venisse soppresso o si inabissasse ''nel silenzio e nella

notte'', ci sarebbe sempre ''ciò che'' sopprime. Bergson mira a dimostrare in generale che la

soppressione di qualcosa implica, al tempo stesso, il subentrare di qualcos'altro. Anche pensare

l'abolizione di una cosa non è possibile che mediante la rappresentazione, implicita o esplicita, della

presenza di un'altra cosa. In ultima analisi, la soppressione di un oggetto esterno o interno (stato di

coscienza) è sempre una sostituzione, un ''rimpiazzamento''.

Bergson assume, per confutarla, l'ipotesi che sia possibile una progressiva, oggetto dopo oggetto,

abolizione del tutto. Ma ciò, come dimostrato, è sempre una progressiva sostituzione e perciò

l'emergere di un diverso oggetto: ne deriva l'impossibilità dell'abolizione del tutto. L'annullamento

delle cose si presenta come una ''cosa'' e quindi risulta inevitabilmente contraddittorio. L'idea stessa

dell'''inesistenza'', il giudizio che nega l'esistenza, suppone l'esistenza dell'oggetto che si assume non

esista; l'inesistenza allora non è altro se non la posizione dell'esistenza ''con in più la

rappresentazione dell'esclusione dalla realtà''. Nella prospettiva bergsoniana, il nulla è sempre

relativo e coincide con la posizione del ''diverso'': è lo stesso esito dell'argomentazione platonica nel

Sofista. Nell'universo quindi non esiste il vuoto (vide). Con questa analisi, segnata da notevole

spessore teoretico, ma anche da interne aporie, Bergson ha cercato di sostenere la sua concezione

dell'universo come continua evoluzione e creazione.

HENRI BERGSON

A cura di

http://www.geocities.com/diego_fusaro_2000/filos.htmlhttp://www.geocities.com/diego_fus

aro_2000/filos.html

IL RISO

INDICE

IL COMICO SECONDO BERGSON

IL COMICO SECONDO BERGSON

1. Le fonti. Le riflessioni di Bergson sulla natura della comicità sono racchiuse in un breve

libro, intitolato Il riso. Saggio sul significato del comico (1900), destinato ad un successo

travolgente: ebbe infatti più di sessanta edizioni in poco più di quarant'anni, grazie anche

alla leggerezza dello stile che rende tanto più piacevolmente leggibile un'opera che è

peraltro assai più impegnativa e ricca di quanto non sembri.

Quest'opera si situa in una fase importante dell'evoluzione del pensiero bergsoniano: si

colloca infatti negli anni in cui da interessi prevalentemente psicologico-filosofici Bergson

muove verso una filosofia della vita orientata metafisicamente. Il saggio sul riso accomuna

dunque, come vedremo, queste due tendenze della speculazione di Bergson e

rappresenta quindi una possibile introduzione al suo pensiero.

1. Un'idea antica: il riso ha una funzione sociale. Nelle pagine di questo suo libro, Bergson

muove innanzitutto da una constatazione di natura generale: se il riso è un gesto che

appartiene a pieno titolo al comportamento umano, allora deve essere lecito domandarsi

qual è il fine che lo anima. Ora, per comprendere il fine cui mira un comportamento si deve

in primo luogo far luce sulle occasioni in cui accade. E per Bergson vi sono almeno tre

punti che debbono essere a questo proposito sottolineati:

1. "Non vi è nulla di comico al di fuori di ciò che è propriamente umano" (ivi, p.4).

Questa affermazione può lasciarci di primo acchito perplessi: si può ridere infatti

anche di un cappello o di un burattino di legno. E tuttavia, se non ci si ferma a

questa constatazione in sé ovvia, si deve riconoscere che in questi casi il rimando a

ciò che è umano gioca un ruolo prevalente e comunque ineliminabile: di un

cappello ridiamo perché vi vediamo espresso un qualche capriccio estetico

dell'uomo, così come nella marionetta l'immaginazione scorge i gesti impacciati di

un uomo sgraziato. Alla massima antica secondo la quale l'uomo È l'animale che

ride si deve affiancarne dunque una moderna: l'uomo È un animale che fa ridere.

2. Il riso scaturisce solo di fronte a ciò che appartiene direttamente o indirettamente

all'ambito propriamente umano; perché possa tuttavia scaturire è necessario che

chi ride non si lasci coinvolgere emotivamente dalla scena che lo diverte. Per ridere

di una piccola disgrazia altrui dobbiamo far tacere per un attimo la pietà e la

simpatia, e porci come semplici spettatori o - per esprimerci come Bergson - come

intelligenze pure: "il comico esige dunque, per produrre tutto il suo effetto, qualcosa

come un'anestesia momentanea del cuore" (ivi, pp. 5-6).

3. Il riso - abbiamo osservato - chiede una sorta di sospensione del legame di

simpatia che ci lega a colui di cui ridiamo. E tuttavia tutti sappiamo che il riso È

un'esperienza corale: ridiamo meglio quando siamo insieme ad altri, ed il riso È

spesso il cemento che tiene unito un gruppo di persone. "Il riso, - commenta

Bergson - [...] cela sempre un pensiero nascosto di intesa, direi quasi di complicità,

con altre persone che ridono, reali o immaginarie che siano" (ivi, p.6).

Non è difficile scorgere la nota che accomuna queste tre osservazioni generali: il riso

sembra essere strettamente connesso con la vita sociale dell'uomo, con il suo essere un

animale sociale. Possiamo allora - seguendo Bergson - far convergere i tre punti su cui

abbiamo dianzi richiamato l'attenzione in un'unica tesi, che getta appunto la sua luce sul

quando del riso: "Il "comico" nasce quando uomini riuniti in un gruppo dirigono l'attenzione

su uno di loro, facendo tacere la loro sensibilità, ed esercitando solo la loro intelligenza"

(ivi, p.7). E se le cose stanno così, se il riso come comportamento umano sorge nella vita

associata, allora si può supporre che esso risponda a determinate esigenze della vita

sociale.

3. Il riso ed il diavolo a molla. Per far luce sul motivo che ci spinge a ridere non basta

indicare quando ridiamo: occorre riflettere anche su ciò di cui ridiamo. Orientarsi in questa

seconda parte delle analisi vuol dire innanzitutto lasciarsi guidare dagli esempi, e tra

questi uno gode di una posizione privilegiata proprio per la sua estrema semplicità: il gioco

del diavolo a molla. "Noi tutti abbiamo giocato [...] col diavolo che esce dalla sua scatola.

Lo si schiaccia ed ecco si raddrizza; lo si ricaccia più in basso ed esso rimbalza più in alto,

lo si scaccia sotto il coperchio ed esso fa saltare tutto" (p. 46) scrive Bergson, e propone

subito dopo un'osservazione che ci spiega perché un simile gioco possa far ridere un

bambino: "E' il conflitto di due ostinazioni, di cui l'una puramente meccanica finisce

ordinariamente per cedere all'altra, che se ne prende gioco" (ivi, p. 47). Del diavolo ci fa

ridere la cieca ostinazione, il suo "saltar su" come una molla: È dunque il comportamento

rigidamente meccanico di ciò che pure nel gioco vale come un essere dotato di

un'autonoma volontà a far ridere il bambino.

Un comportamento rigidamente meccanico applicato a ciò che è (o immaginiamo che sia)

vivente: su questa tesi dobbiamo riflettere perché per Bergson circoscrive in modo

sufficientemente preciso l'ambito del comico.

Molti esempi di comicità possono esserle immediatamente ricondotti: una marionetta ci fa

ridere perché i suoi gesti sono rigidi e meccanici, ed è per questa stessa ragione che ci

sembra ridicolo chi - giunto in fondo alle scale - tenta di scendere anche da un ultimo

inesistente gradino, con un gesto goffo che non è motivato da un fine reale, ma solo dal

meccanismo acquisito della discesa. Altri invece ci costringono a disporci nella prospettiva

propria dell'immaginazione che con le definizioni non procede con la stessa metodica

precisione dell'intelletto: così, non dobbiamo stupirci se il topos della meccanicità si

estende per l'immaginazione fino a coprire campi che non sembrano in senso stretto

spettarle. Per l'immaginazione una macchina È innanzitutto ripetitiva: di qui la comicità che

sorge dalla ripetizione dei gesti, delle azioni, dei pensieri. "Due volti simili, ciascuno dei

quali preso isolatamente non fa ridere, presi insieme fanno ridere per la loro somiglianza" diceva Pascal, e tutti sappiamo come un tic fisico o intellettuale (una frase, sempre la

stessa, ripetuta troppo di sovente) sia causa di ilarità. Ma un meccanismo non è solo

ripetizione: è anche - a dispetto del movimento - staticità. Una macchina è inchiodata alla

sua funzione: così, chi voglia fare una caricatura, saprà farci ridere solo a patto di ritrarre

nel volto una piega espressiva solidificata in un tratto stabile della fisionomia,

un'espressione cui la macchina dei lineamenti non sa più sottrarsi. Nell'immagine della

macchina si cela infine anche l'idea dell'ostinazione cieca, del movimento che non sa più

aderire al presente, ma segue una regola tanto fissa quanto sorda alle esigenze del

momento. Basta dunque che questa immagine si sovrapponga alla vita umana perché il

riso si faccia avanti. Una simile sovrapposizione si ha per esempio

quando l'anima ci si mostrerà contrariata dai bisogni del corpo - da un lato la

personalità morale con la sua energia intelligentemente variata, dall'altra il corpo

stupidamente monotono interrompente sempre ogni cosa con la sua esigenza di

macchina. Quanto più queste esigenze del corpo saranno meschine ed

uniformemente ripetute, tanto più l'effetto sarà vivo (ivi, p. 33).

Non è dunque un caso - commenta Bergson - se i personaggi tragici debbono tenersi

lontani da gesti che tradiscano le esigenze della corporeità, mentre il commediografo potrà

senz'altro ottenere il riso del pubblico rappresentando i suoi personaggi comici in preda a

un malanno o ad un fastidioso singhiozzo che interrompe ogni loro discorso.

Proprio come la vita dello spirito può essere ostacolata nel suo realizzarsi dalle esigenze

della macchina corporea, così la forma della vita sociale può soffocarne il senso. La lettera

- le regole e le convenzioni sociali - si sovrappone alla sostanza - la vita in comune, e dalla

contemplazione di questo travestimento della vita sorge la comicità: il deputato che

interpellando il ministro su di un assassinio famoso rammenta che il colpevole, dopo aver

ucciso la vittima, È sceso dal treno in senso contrario alla sua direzione, violando così il

regolamento, è - per Bergson - comico perché in lui l'adesione alla regola ha soffocato la

comprensione della vita.

Potremo soffermarci ancora sulle strade che l'immaginazione comica percorre, e non

sarebbe difficile mostrare come a partire dalle poche cose che abbiamo detto possano

comprendersi le ragioni che ci spingono a ridere dei travestimenti o - e su questo punto

dovremo in seguito ritornare - dei vizi di natura morale. Per ora ci basta invece il risultato

cui siamo pervenuti: ciò di cui ridiamo è - per Bergson - tutto ciò in cui l'immaginazione

scorge una sorta di meccanicizzazione della vita.

4. Il riso come castigo sociale. La comicità morale e la funzione sociale della commedia.

Le considerazioni che abbiamo sin qui svolto ci permettono di formulare ora, senza

ulteriori indugi, una risposta alla domanda da cui avevamo preso le mosse, - la domanda

sul fine che il riso persegue. Il riso - avevamo osservato - deve avere una funzione sociale,

e sorge - aggiungiamo ora - dalla constatazione di una sorta di contraddizione: ciò che

dovrebbe comportarsi in modo libero e vivo sembra assoggettare i suoi gesti a leggi

meccaniche, alla cieca ostinazione del meccanismo. Al riso spetta dunque il compito di

sanare questa contraddizione, richiamando quella parte della società (reale o

immaginaria) che è colpevole di un comportamento rigido e ostinato ad un atteggiamento

più elastico, ad uno stile di vita più duttile e desto. Il riso è quindi un castigo sociale:.

È comico - scrive Bergson - qualunque individuo che segua automaticamente il suo

cammino senza darsi pensiero di prendere contatto con gli altri. Il riso è là per

correggere la sua distrazione e per svegliarlo dal suo sogno. [...]. Tutte le piccole

società che si formano sulla grande sono portate, per un vago istinto, ad inventare

una moda per correggere e per addolcire la rigidità delle abitudini contratte altrove,

e che sono da modificare. La Società propriamente detta non procede

diversamente: bisogna che ciascuno dei suoi membri stia attento a ciò che gli È

intorno, si modelli su quello che lo circonda, eviti infine di rinchiudersi nel suo

carattere come in una torre di avorio. Perciò essa fa dominare su ciascuno, se non

la minaccia di una correzione, per lo meno la prospettiva di un'umiliazione che per

quanto leggera non è meno temibile. Tale si presenta la funzione del riso. Sempre

un po' umiliante per chi ne è l'oggetto, il riso è veramente una specie di castigo

sociale (ivi, pp. 88-9).

Di questa funzione sociale del riso, la commedia È per Bergson un'espressione

esemplare. Tra tutte le forme di comicità una in particolare sembra stringere un rapporto

strettissimo con la sfera sociale: È la comicità morale. Le passioni spesso si prendono

gioco di noi e subordinano tutte le nostre azioni ad un unico meccanismo. E' questo ciò

che accade ai personaggi comici di molte commedie: lo spettatore È chiamato a ridere di

un uomo, i cui gesti sembrano quelli di una marionetta, mossa da un burattinaio - la

gelosia, l'avarizia, la pavidità, ecc. - che ci è ben noto e di cui sappiamo prevedere i

movimenti. Di qui la forma di tante commedie che hanno per protagonisti non già

individualità ben determinate, ma personaggi tipici, marionette dietro alle quali traspare la

passione che li domina. Ma di qui anche il fine che si prefiggono: correggere, ridendo, i

costumi. Alle forme propriamente artistiche, caratterizzate dall'assoluta assenza di finalità

pratiche si deve contrapporre dunque la commedia, che è - per Bergson - una forma

artistica spuria, proprio perché affonda le sue radici nella vita e perché alla vita ritorna

come ad un valore da salvaguardare e cui sottomettere i propri sforzi.

Vi è tuttavia una seconda ragione che spinge Bergson a dedicare tanto spazio alle

considerazioni sulla commedia, ed è propriamente il carattere per così dire teatrale della

comicità. Possiamo ridere soltanto quando la rigidità di un carattere o di un

comportamento si fa gesto e si mostra apertamente agli occhi dell'immaginazione: non ci

basta sapere che la paura della morte ha trasformato Argan in un burattino; per ridere

dobbiamo vedere i gesti in cui la riduzione dell'uomo a cosa si fa spettacolo. Ma lo

spettacolo comico implica uno spettatore che sappia per un attimo guardare alla vita come

ad una rappresentazione teatrale:

Da ciò il carattere equivoco del comico. Esso non appartiene né completamente

all'arte, né completamente alla vita. Da un lato i personaggi della vita reale non ci

farebbero mai ridere se noi non fossimo capaci di assistere alle loro vicende come

ad uno spettacolo visto dall'alto di una loggia; essi sono comici ai nostri occhi solo

perché ci danno la commedia. Ma d'altra parte, anche a teatro, il piacere di ridere

non è puro, cioè esclusivamente estetico, assolutamente disinteressato. Vi si

associa sempre un pensiero occulto che la società ha per noi quando non

l'abbiamo noi stessi; vi è sempre l'intenzione non confessata di umiliare e con ciò, è

vero, di correggere, almeno esteriormente" (ivi, p. 89).

Il riso sorge così come un gesto che per strappare la vita dalla sua negazione implica una

momentanea sospensione della vita stessa: È dunque una contemplazione della vita volta

a sanare i pericoli che la mettono in forse.

5. Il riso e la metafisica bergsoniana. Nonostante la sua indubbia coerenza e la sua

capacità di far luce su di un aspetto importante del comico, il saggio di Bergson sembra

lasciare aperto più di un problema. Ciò che in particolare colpisce il lettore è forse il

trovarsi di fronte ad un saggio che con tanto vigore sottolinea la funzione sociale del riso,

senza tuttavia sfociare in un'indagine di natura sociologica che - tra le altre cose - ci mostri

quali sono i processi di apprendimento del riso. Perché almeno questo è chiaro: se il riso è

un gesto sociale che appartiene alla forma di vita propria dell'uomo, allora deve esistere

qualcosa come un addestramento al riso, - un addestramento che insegni al bambino

quali sono i vizi e i difetti di cui ridere e quando È opportuno riderne.

In realtà, basta dare uno sguardo alle brevi considerazioni che Bergson raccoglie intorno a

questi problemi per rendersi conto che le sue analisi si muovono in un'altra direzione. Se

con Bergson indichiamo quali siano i "difetti" censurati dal riso siamo innanzitutto ricondotti

a ciò che ci rende non tanto immorali, quanto poco adatti alla società, ma dobbiamo poi in secondo luogo - rammentare che troviamo comiche anche le fisionomie buffe nelle quali

l'immaginazione può scorgere un irrigidimento della vita espressiva, ma in cui sarebbe

insensato scorgere un problema per la società. Se il riso È un castigo sociale, allora si

deve aggiungere che talvolta sembra castigare anche là dove non ce n'è alcun bisogno.

Non solo: di un vizio morale come l'avarizia o la gelosia, noi non sempre ridiamo, poiché osserva in primo luogo Bergson - il riso chiede che il vizio da castigare non ci coinvolga

troppo da vicino e ci permetta di mantenere la posizione dello spettatore.

In secondo luogo, tuttavia, Bergson attira la nostra attenzione sul fatto che uno stesso

vizio - l'avarizia, per esempio - pu• talvolta suscitare il riso, talvolta il nostro disprezzo. Ora,

la diversità della reazione non dipende solo dalla gravità della colpa, ma soprattutto dal

modo in cui questa si palesa. E ancora una volta il cammino da seguire ci È indicato

dall'esperienza letteraria. Gli eroi tragici ci rivelano il loro carattere nelle azioni, e con

azioni Bergson intende i comportamenti volontari della soggettività. Il personaggio comico

invece si rivela nei gesti, e cioè in quei movimenti e in quei discorsi nei quali uno stato

d'animo si manifesta senza scopo e senza alcuna premeditazione. Nell'azione la persona

intera è in gioco, nel gesto una parte isolata della persona si esprime all'insaputa o (per lo

meno) in disparte dell'intera personalità (ivi, p. 94). Il gesto - potremmo allora esprimerci

così - è una sorta di irruzione improvvisa dell'inconscio nella vita desta, ed è proprio

questo carattere di involontarietà e di immediatezza che ci fa apparire comico anche un

vizio che detestiamo.

Ma se il comico si esprime nel gesto, anche il riso è a sua volta un gesto sociale (ivi, p. 14)

di cui si deve sottolineare l'immediatezza: non bisogna dunque stupirsi se

non ha tempo di osservare sempre dove tocca [... e se] talvolta castiga certi difetti

come la malattia castiga certi eccessi, colpendo gli innocenti, risparmiando i

colpevoli, mirando verso un risultato generale, senza preoccuparsi del singolo" (ivi,

p. 126).

Così, accanto alla tesi secondo la quale il riso sorge come prodotto di un'antica abitudine

sociale, Bergson viene sempre più chiaramente sostenendo che "il riso è semplicemente

l'effetto di un meccanismo datoci dalla natura" (ivi, p. 126). Ed in questa prospettiva, il

problema di un addestramento al riso non si pone, poiché il riso ci appare come una

manifestazione diretta della natura, come una difesa immediata della vita che È la vita

stessa a donarci, armandoci di una sorta di istintiva reazione alla comicità. Se dunque

Bergson non si impegna sul terreno delle considerazioni sociologiche è proprio perché

intende rispondere alla domanda sulle origini del riso sul terreno di una autentica

metafisica della vita, che del resto si fa percepire in vari passaggi del saggio bergsoniano.

La nostra immaginazione - scrive Bergson ha una sua filosofia ben salda; in tutte le forme umane essa scorge lo sforzo di

un'anima che foggia la materia, anima infinitamente agile, eternamente mobile

sottratta al peso perché non è la terra che l'attira... Con la sua leggerezza alata

quest'anima comunica qualcosa al corpo che anima: l'immaterialità che passa così

nella materia è ciò che si chiama grazia. Ma la materia resiste e si ostina. Essa

attira, e vorrebbe convertire la propria inerzia e fare degenerare in automatismo

l'attività sempre sveglia di questo principio superiore [...]. Laddove la materia riesce

a far crassa esteriormente la vita dell'anima, irrigidendone il movimento ed

ostacolandone la grazia, ottiene dal corpo un effetto comico (ivi, pp. 19-20).

Non è difficile scorgere in queste pagine (o in quelle in cui si deducono le leggi della

comicità dalla diretta negazione della nozione metafisica di vita) il germe di quella filosofia

che troverà poi nell'Evoluzione creatrice la sua configurazione definitiva. La lotta tra

l'urgere dinamico e multiforme della vita e la resistenza cieca e sorda che la materia le

impone trova già qui, nella disamina sul comico, la sua prefigurazione. Così, non ci si deve

stupire se l'abitudine al riso È tanto antica da affondare le sue radici in un meccanismo

della natura (ivi, p. 126): il riso è sì un castigo sociale, ma le sue origini non appartengono

alla società, ma alla vita stessa e debbono essere quindi viste sullo sfondo della lotta tra lo

slancio vitale e l'inerzia della materia.

E se ci si pone in questa prospettiva, le considerazioni bergsoniane vengono a collocarsi

nell'orizzonte problematico di una filosofia della vita, - un orizzonte cui già alludevano le

pagine di Schopenhauer.