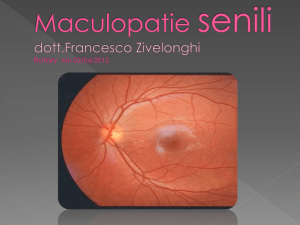

LA DEGENERAZIONE MACULARE SENILE PUO'

ESSERE CURATA CON "ACETILCARNITINA"

Il pericolo comincia a sessant'anni. Sintomi? Uno solo: la

riduzione del campo visivo. Nella degenerazione maculare

senile c'è una macchia che copre la parte centrale di ciò che

si sta guardando. Restano nitidi i contorni. Gli oculisti

portano l'esempio di piazza San Pietro, a Roma.

L'anziano colpito da degenerazione maculare senile, dicono,

non vede la basilica ma solo una parte del colonnato del

Bernini. Ciò provoca serie conseguenze: diventa

difficilissimo leggere e ancora più difficile guidare

l'automobile. Questo perchè la macula (che è la pèarte

centrale e più nobile della retina) è seriamente

compromessa. Questa è una malattia tipic della terza età

(dato che si vive sempre più a lungo i casi sono in aumento):

negli ottantenni supera la soglia del 30%, nei settantenni si

ferma al venti. E' quindi indispensabile una diagnosi

precoce, certamente favorita da frequenti controlli

dell'acuità visiva. Chi avverte difficoltà deve subito

consultare uno specialista per sapere se si tratta di

degenerazione maculare senile, di cataratta o di altre

patologie. Nel primo caso è urgente correre ai rimedi.

I ricercatori di tutto il mondo cercano da anni un rimedio

sicuro per fermare l'avanzata di questa patologia, che

rappresenta la prima causa di cecità dell'anziano. molte

scoperte sono ancora sotto esame: servono, infatti, conferme

affidate a studi controllati eseguiti in doppio cieco.

Una novità arriva dall'Ungheria, nazione in cui l'oculista

Janos Feher ha condotto uno studio clinico in

collaborazione con Sigma - Tau Health Science su cento

pazienti di età compresa tra i 55 e i 70 anni, tutti affetti da

degenerazione maculare secca, ma fortunatamente nella

fase iniziale. Cinquanta di essi sono stati trattati con un

placebo, cinquanta con un mix di acetilcarnitina, acidi grassi

polinsaturi e coenzima Q10, che protegge dall'ossidazione i

mitocondri.

Dice il professor Feher, visiting professor all' università

romana La Sapienza: " Lo studio è durato un annoma già al

quinto - sesto mese abbiamo ottenuto non solo la

decelerazione che ci aspettavamo, ma adirittura una

magiore acuità visiva nei cinquanta soggetti che avevano

assunto per via orale il nuovo preparato. Ho presentato lo

studio un mese fa, inb Florida, al congresso internazionale

dell'Arvo". Feher sostiene di aver curato fino ad oggi più di

cinquemila pazienti, ma di aver capito che si stava aprendo

una nuova possibilità per la terapia della degenerazione

maculare soltanto con questo trial,destinato ad entrare nella

stria di questa brutta malattia.

da "IL GIORNALE"

NUOVI TRAGUARDI NELLA RICERCA

DEGENERAZIONE MACULARE UMIDA

Si cercano pazienti per una nuova sperimentazione clinica.

All'esame un medicamento del quale si intende accertare la

non nocività e l'efficacia rispetto al trattamento con la

terapia fotodinamica

La Alcon Laboratories ha in corso di effettuazione una

sperimentazione clinica multipla di fase 3 per persone che

presentano perdita della vista a causa della forma "umida"

della Degenerazione Maculare Senile (DMS) derivata dalla

neovascolarizzazione della coroide (NVC), cioè la crescita di

vasi sanguigni anormali nella parte posteriore dell'occhio.

Questi vasi sanguigni spesso sanguinano, perdendo liquido,

fenomeno al quale la DMS "umida" deve il suo nome. La

sperimentazione clinica, che al momento "arruola" pazienti,

paragonerà la non nocività e l'efficacia di un medicamento

denominato "Anecortave acetato" rispetto al trattamento

con la terapia fotodinamica Visudyne, approvata dalla Food

And Drug Administration (FDA) per l'inibizione della

crescita di vasi sanguigni nella parte posteriore dell'occhio,

salvando la vista delle persone che sono state colpite dalla

DMS umida. Nel corso di due anni, i pazienti del gruppo

Anecortave acetato riceveranno quattro iniezioni (una ogni

sei mesi) di Anecortave acetato dietro l'occhio, mentre i

pazienti del gruppo Visudyne riceveranno fino ad otto

trattamenti con Visudyne. Inoltre tutti i pazienti verranno

sottoposti gratuitamente ad esami fisici ed oculistici. I

pazienti ignoreranno ovviamente se assumeranno il farmaco

sperimentale Anecortave acetato o il Visudyne e per essere

ammessi alla sperimentazione devono prima sottoscrivere

una dichiarazione di consenso con la quale riconoscono di

essere stati informati circa i trattamenti cui verranno

sottoposti e i rischi correlati. La sperimentazione clinica è

stata offerta a cittadini statunitensi affetti da DMS umida, di

almeno 50 anni di età. Per maggiori informazioni,

consultare il sito della "Alcon Laboratories":

www.alconic.com

Tratto da "LUMEN", numero 30/2003

da Newsletter, inverno 2002, organo di Fighting Blindness Irlanda. Traduzione e adattamento di Carlo Parolini

CHE COSA SONO LE SPERIMENTAZIONI

CLINICHE?

Le sperimentazioni cliniche sono studi atti a stabilire la non

nocività e l'efficacia di terapie sperimentali in soggetti

ammalati e rappresentano la fase finale di ricerca prima che

la FDA dia l'approvazione perché un trattamento possa

essere utilizzato su esseri umani. La prova è normalmente

attuata in tre fasi, ciascuna delle quali implica in successione

un numero crescente di persone. Gli studi della fase 1 sono

principalmente rivolti ad accertare la non nocività del

farmaco e a determinarne il dosaggio massimo tollerato.

Questa fase iniziale della prova su esseri umani si svolge su

un numero piccolissimo di volontari. Talvolta vi sono

sottoposti adulti sani privi della malattia; a volte lo sono

invece pazienti all'ultimo stadio. Ad esempio, nelle

sperimentazioni della fase 1 iniziale, che tendono a provare

soltanto la non nocività dei trapianti di cellule retiniche,

sono implicati unicamente pazienti già non vedenti: in

questo modo non si mettono a rischio di peggioramento

della funzione visiva pazienti che presentano ancora un

residuo visivo. Una volta che un farmaco sia trovato non

nocivo, il passo successivo è di testarne l'efficacia in uno

studio di fase 2, la cui durata dipende largamente dalla

natura del trattamento in sperimentazione e dalla patologia

specifica. Gli studi di fase 2 possono interessare grandi

numeri di pazienti presso diversi Centri medici in tutta la

nazione, i quali partecipano alla sperimentazione. Quando le

terapie approvate dall'FDA già esistono per una determinata

patologia, si richiedono studi della fase 3 per verificare il

nuovo trattamento nei confronti della terapia standard al

fine di stabilire quale sia la più efficace. Gli studi della fase 3

consentono inoltre ai ricercatori di monitorare gli effetti

collaterali di un medicamento su una vasta popolazione di

pazienti affetti e questa verifica su vasta scala fornisce

all'industria farmaceutica e all'FDA una comprensione più

approfondita sia della validità del farmaco in esame, sia dei

suoi benefici e della gamma di possibili reazioni

indesiderate. Queste fasi delle sperimentazioni cliniche sono

state originariamente studiate per l'utilizzo nella ricerca sul

cancro, quali strumenti di aiuto per sperimentare nuovi

trattamenti in modo sicuro e sistematico. Tuttavia, le varie

fasi di una sperimentazione vengono talvolta combinate: ad

esempio, le sperimentazioni della fase 2 e della fase 3 sono

spesso combinate quando non esistano già terapie standard.

In altri casi sono le sperimentazioni della fase 1 e della fase 2

ad essere combinate quando siano ben compresi la non

nocività e il dosaggio di un farmaco.

Tratto da "LUMEN", numero 30/2003

CURA DELLA RETINITE PIGMENTOSA ALLO STATO

AVANZATO

Un nuovo tipo di trapianto dai risultati tutti da verificare

Al professor Valter Gualandi è stato richiesto di commentare

una sperimentazione che sembrerebbe aver avuto esiti

promettenti.

LA NOTIZIA: Il trapianto di una porzione di retina di occhi

di feti abortiti sembra avere notevolmente migliorato la

visione di due persone, sulle quattro sottoposte a questo

intervento, tutte affette da retinite pigmentosa a uno stadio

avanzato. Il miglioramento è stato attestato soggettivamente

dagli stessi due pazienti, i quali hanno affermato di riuscire

a vedere, dopo l'intervento, particolari del viso di altre

persone, anche se poste a distanza. La sperimentazione è

stata condotta da Robert Aramant e Magdalene Seller,

dell'Istituto Oculistico Dehany di Los Angeles, che, alla luce

dei risultati ottenuti, hanno chiesto l'autorizzazione a

continuare questi studi sperimentali. Il tessuto trapiantato

ha una superficie di due millimetri quadrati e comprende

due strati istologici.

IL COMMENTO del Prof. Valter Gualandi: "Anzitutto

precisiamo che la retina ha per l'appunto una struttura

istologica a strati: lo strato più esterno si chiama epitelio

pigmentato ed è formato da cellule ricche di pigmento.

Sopra di esso, ovvero verso il cristallino, sono stratificati lo

strato dei coni e dei bastoncelli, ossia le cellule che

propriamente ricevono la stimolazione della luce e hanno la

proprietà di trasformarla in segnale nervoso, e poi lo strato

delle cellule nervose che accolgono impulsi nervosi

trasmettendoli al cervello. Il trattamento sperimentale delle

malattie degenerative della retina prevede da diversi anni il

trapianto di cellule fetali; la loro finalità dichiarata non è

però quella di sostituire il tessuto retinico in via di

degenerazione, bensì quello di salvare le cellule retiniche

ancora biologicamente attive. Questo salvataggio avverrebbe

tramite la produzione di fattori di crescita, ovvero di

sostanze chimiche che sostengono lo stato trofico delle

cellule-bersaglio. La novità della sperimentazione messa in

atto dai due ricercatori statunitensi, sta nell'avere

trapiantato una porzione di retina che ha due precipue

caratteristiche:

1) proviene da feti abortiti. Quindi, è verosimile che le cellule

che la costituiscono non abbiano ancora sviluppato gli

antigeni di superficie che condizionano il rigetto. In tale

condizione il rigetto non si verificherebbe sensibilmente e i

pazienti non necessiterebbero del trattamento

immunodepressivo.

2) il tessuto trapiantato comprende lo stato epiteliale

pigmentato e anche quello delle cellule sensoriali e nervose.

Queste ultime. Pertanto, sarebbero supportate fisicamente e

nutrite dallo strato sottostante, per cui potrebbero

sopravvivere e stabilire una connessione con le altre

strutture retiniche. Si realizzerebbe così non solo l'arresto

della malattia (il salvataggio) ma anche una vera e propria

sostituzione del tessuto trapiantato con quello in corso di

degenerazione.

Questa sperimentazione comprende purtroppo tanti

condizionali e non si può escludere che il risultato ottenuto

sia appunto ascrivibile all'effetto salvataggio e sia pertanto

transitorio. Sta il fatto che i pazienti dichiarano "un sensibile

miglioramento" nella capacità visiva, un miglioramento di

rapida realizzazione, ma non "un arresto" nella progressione

della malattia. Esprimere un giudizio definitivo su questa

sperimentazione non appare pertanto possibile, in quanto si

pone infatti la necessità di verificare:

a) se il miglioramento è duraturo e se evolve in qualche

maniera.

b) se si possono cogliere segni obiettivi (per esempio

elettrofunzionali o che altro) sulla situazione che si instaura

nella retina nella quale è avvenuto il trapianto. Diversi

clinici, esperti in questo specifico campo, pur riconoscendo

il danno che conseguirebbe a generare false o troppo

anticipate speranze, ritengono comunque giustificato che gli

esperimenti di tale natura continuino anche per altre

patologie degenerative della retina, come la degenerazione

maculare senile".

Tratto da "LUMEN", numero 30/2003

RETINITE PIGMENTOSA: CELLULE DAI

CADAVERI

LONDRA - Cellule prelevate dagli occhi dei morti

potrebbero un giorno essere utilizzate per curare la cecità

nei vivi. Secondo quanto riportato dalla rivista britannica

New Scientist infatti, un'équipe di scienziati dell'università

di Toronto è riuscita ad isolare delle cellule staminali

intorno all'iride. Le cellule, iniettate poi negli occhi di topi

appena nati, hanno generato a loro volta altre cellule

retiniche tra cui coni e bastoncelli sensibili alla luce,

accendendo così la speranza di nuove cure per alcuni tipi di

cecità. Le cellule staminali sono state prelevate da occhi

umani donati alla Banca dell'Occhio del Canada. Ogni occhio

ha fornito circa 10.000 cellule staminali, da ciascuna delle

quali potevano essere cresciute altre 15.000 cellule «figlie».

Presto Derek van der Kooy, direttore della ricerca, ripeterà

l'esperimento iniettando le cellule negli occhi di topi adulti

affetti da retinite pigmentosa.

da "LA GAZZETTA DI PARMA"

STUDI SULL'INNOCUITA' DELLA PRIMA TERAPIA

MEDICA PER LA CURA DELLA RETINITE

PIGMENTOSA

Da questo autunno sono in corso le sperimentazioni di fase 1

Grazie ad una nuova tecnologia individuata dalla Neurotech,

si spera di riuscire ad introdurre attraverso la barriera

ematica i promettenti farmaci FCNT, che hanno la capacità

di ritardare la morte dei fotorecettori retinici. La

statunitense Foundation Fighting Blindness ha di recente

appreso che la FDA ha approvato una richiesta da parte

della società di biotecnologia Neurotech per iniziare già da

questo autunno una sperimentazione clinica di fase 1 sugli

esseri umani per verificare l’innocuità di uno strumento di

somministrazione contenente un farmaco per il trattamento

di pazienti affetti da retinite pigmentosa allo stadio

terminale. Una delle sfide maggiori per il trattamento delle

affezioni retiniche era rappresentata dalla difficoltà di

somministrare farmaci terapeutici direttamente nella retina.

La Neurotech, con sede in Francia e Rhode Island, ha

sviluppato la tecnologia della cellula incapsulata (TCI), che

permette la somministrazione continua controllata, nel

lungo periodo, di un farmaco denominato fattore ciliare

neurotrofico (FCNT). La Foundation Fighting Blindness è

stata uno dei primi sostenitori dell’uso di questa tecnologia

per le malattie retiniche e il Dottor Gerald Chader, che ne

dirige il settore scientifico, ha dichiarato al riguardo che

«l’annuncio è del genere che noi tutti da tempo attendevamo

con ansia. Le terapie con l’FCNT e con altri farmaci hanno

di-mostrato di essere promettenti in un ampia gamma di

modelli animali affetti da retinite pigmentosa. Tuttavia,

nessuno di questi farmaci può attraversare la barriera

ematica retinica, rendendo inefficace la loro

somministrazione con iniezioni sistemiche o pillole. La

tecnologia di impianto introdotta dalla Neurotech si spera

possa finalmente superare questo enorme ostacolo».

UNA PROMETTENTE CAPSULA

La TCI è una minuscola capsula contenente cellule

dell’epitelio pigmentato retinico, geneticamente modificate

per produrre l’FCNT. La capsula possiede minuscoli pori che

permettono la diffusione di ossigeno e di altri elementi

nutritivi a sostegno delle cellule dell’epitelio pigmentato

retinico, permettendo altresì la diffusione dell’FCNT

proteggendo le cellule del sistema immunitario del corpo.

L’FCNT è stato scelto per la sua notevole capacità di

ritardare, negli studi sugli animali, la morte delle cellule dei

fotorecettori retinici e l’esperimento clinico della prima fase

su pazienti preselezionati affetti da retintite pigmentosa

all’ultimo stadio servirà ad attestare l’innocuità sia del

dispositivo TCI sia del farmaco. In questo modo si potrà

valutare l’innocuità del trattamento senza rischio per il

residuo visivo esistente e se, come si spera, tutto andrà bene

in questo studio di fase 1, la sperimentazione di fase 2

servirà a comprovare la capacità del trattamento di

preservare la vista sui pazienti RP che ancora ci vedono. Non

è ancora dato sapere il calendario delle future

sperimentazioni e al mo-mento non risulta che si stiano

ri-cer-cando nuovi pazienti. Il TCI e altri strumenti di

somministrazione dei farmaci potrebbero comunque aprire

la porta ai numerosi fattori di sopravvivenza che, come

l’FCNT, hanno dimostrato di essere promettenti nel

trattamento dell’intera gamma di affezioni degenerative

retiniche. Speriamo di vedere presto altre terapie

farmacologiche, oltre all’FCNT, in sperimentazioni cliniche:

c’è ancora molto lavoro da portare avanti per chi si è

dedicato a queste ricerche, ma gli sforzi della FFB stanno

chiaramente dando i primi promettenti frutti.

da "LUMEN" (Ottobre 2003)

DOMANI LA RETINA SI POTRA’ RIGENERARE

La Retinite Pigmentosa è una malattia genetica incurabile

che rende progressivamente cieche un milione e mezzo di

persone. Essa causa la degenerazione delle cellule che

formano la retina, la parte dell’occhio che risponde alla luce.

EREDITARIA.

Nell’ultimo decennio si è tentato di trapiantare vari tipi di

cellule della retina, ma venivano rigettate. Ora Robert

Aramant del Doheny Eye Institute di Los Angeles, ha

trapiantato dietro la retina in degenerazione di quattro

malati, un doppio strato di cellule retiniche fetali: due

millimetri quadrati di tessuto contenente lo strato di

supporto delle cellule epiteliali e lo strato superiore delle

cellule che “sentono” la luce: coni e bastoncelli. Le epiteliali

hanno una funzione di supporto, e dovrebbero fermare la

malattia, mentre coni e bastoncelli dovrebbero rimpiazzare

quelli perduti. Due pazienti su quattro dicono di aver notato

miglioramenti, ma i ricercatori non si sbilanciano. “È troppo

presto per dire qualsiasi cosa” dice Aramant.

da “FOCUS” (Dicembre 2003)

RETINITE PIGMENTOSA: SINDROME DI USHER

Scoperto un nuovo gene responsabile della Sindrome di

Usher; fino ad oggi ne erano stati scoperti 7 geni

La Sindrome di Usher è una malattia genetica, caratterizzata

dalla presenza contemporanea di Retinite Pigmentosa e di

un difetto uditivo. A seconda dell’epoca di insorgenza e della

gravità del deficit uditivo si distinguono tre forme di

Sindrome di Usher (il tipo 1 in cui la sordità è profonda,

presente fin dalla nascita e tale da non consentire lo

sviluppo del linguaggio, il tipo 2 con deficit uditivo più

tardivo e lieve e il tipo 3 in cui la perdita dell’udito è rapida e

progressiva).

Recentemente presso il Dipartimento di Neurobiologia

dell’UCLA Jules Stein Eye Institute è stato identificato nei

topi un gene, denominato “SLC4A7”, responsabile di una

forma di Sindrome di Usher. Il medesimo gene è presente

sul cromosoma 3 nell’uomo e ciò rende il gene SLC4A7 uno

dei geni candidati per la sindrome di Usher di tipo 2

nell’uomo. L’importanza di avere a disposizione un modello

animale che riproduce una malattia presenta nell’uomo offre

la possibilità di studiare la malattia in modo più

approfondito e rapido, con una maggiore possibilità di

valutare la scoperta e l’efficacia di una terapia che miri a

curare la malattia stessa.

da "RETINITIS:IT"

CONTRO LA RETINITE PIGMENTOSA

di Enrica Strettoi

La Retinite Pigmentosa comprende una famiglia di malattie

ereditarie caratterizzate dalla progressiva degenerazione

delle cellule fotosensibili della retina, ossia dei bastoncelli e

dei coni (i fotorecettori). A tutt’oggi non c’è cura per la

Retinite Pigmentosa; esistono, tuttavia, promettenti

strategie terapeutiche in fase di attiva sperimentazione. Gli

scienziati che studiano la RP sono consapevoli del fatto che

questa famiglia di patologie ha un impatto molto elevato

sulla qualità della vita dei pazienti che ne sono affetti, e già

negli ultimi 5 anni si sono riscontrati notevoli avanzamenti

nell’ambito di vari approcci terapeutici.

Le più promettenti strategie di trattamento della RP

comprendono: a) la terapia genica, che permette la

sostituzione del gene difettoso con uno appropriato,

mediante l’uso di virus non patogeni. Questa strategia è

attualmente applicata con successo in vari modelli animali

di retinite pigmentosa. Il successo maggiore è stato ottenuto

nel 2001 da un’equipe di scienziati americani, che hanno

restituito la vista a dei cani nati ciechi e affetti da una

patologia denominata “amaurosi congenita di Leber”, affine

alla retinite pigmentosa). b) il trapianto di cellule

multipotenti, in grado di attecchire nella retina e di

differenziarsi come fotorecettori, rimpiazzando, quindi, le

cellule che nella RP sono andate perdute; c) l’impianto di

protesi elettroniche contenenti elementi fotosensibili, che

dovrebbero stimolare direttamente gli strati interni della

retina, scavalcando così i fotorecettori danneggiati.

Recentemente, vari pazienti hanno ricevuto l’impianto di

“retine al silicone”, sia negli Stati Uniti che in Europa.

Queste promettenti terapie si basano su un unico

fondamento, e cioè che la retina interna, quella situata “a

valle” dei fotorecettori, e contenente cellule fondamentali

per la funzione visiva, sia assolutamente intatta, indenne

dagli effetti della degenerazione dei bastoncelli e dei coni,

pronta a ricevere cellule trapiantate, a formare connessioni,

a essere stimolata elettricamente da protesi siliconiche.

Tuttavia, non si deve dimenticare che la retina è una vera e

propria “fettina di cervello”; come nel cervello, le cellule

della retina sono connesse le une alle altre in circuiti

complessi. E’ probabile che la morte di un numero elevato di

cellule (i fotorecettori) abbia effetti a cascata sugli altri

elementi ad essi collegati. Questi effetti devono essere

descritti e studiati, per essere eventualmente prevenuti,

perché potrebbero rendere vani i tentativi terapeutici sopra

descritti.

Pochi ricercatori si sono interessati finora agli effetti che la

morte dei fotorecettori produce sulle altre cellule della

retina. Il nostro laboratorio, invece, sta studiando proprio

queste cellule, con l’idea di conoscere meglio gli effetti della

RP sulla retina “residua”. Infatti, è proprio conoscendo cosa

accade nella retina residua, che si possono disegnare meglio

eventuali terapie di trattamento della RP. La retina

“residua” è l’oggetto su cui si fondano molte terapie

possibili, compresa quella della stimolazione con protesi

bioniche. I nostri studi hanno dimostrato, finora, che le

cellule della retina interna reagiscono in modo piuttosto

imponente alla scomparsa dei coni e dei bastoncelli. La

reazione è tanto più evidente e precoce tanto più è

aggressiva la forma di RP considerata. I neuroni della retina

che abbiamo studiato perdono progressivamente i contatti

con le altre cellule e, a un certo punto, muoiono. Tuttavia, lo

fanno in maniera graduale, e, in qualche modo, prevedibile.

Questo fa pensare che, se la terapia è disegnata

precocemente, gli effetti secondari da noi descritti possano

essere evitati. Attualmente, il nostro laboratorio è

impegnato a cercare di capire i meccanismi cellulari per cui

questi effetti secondari si innescano, per cercare di

prevenirli o di combatterli con efficacia.

Dott.ssa ENRICA STRETTOI

Primo Ricercatore - Istituto di Neuroscienze del CNR di Pisa

LA RICERCA IN BREVE

Genetica

La ricerca genetica é il primo passo critico per lo sviluppo di

trattamenti e cure per le malattie degenerative della retina. I

ricercatori della statunitense Foundation Fighting Blindness

(FFB) hanno isolato più di cinquanta geni con mutazioni che

causano le degenerazioni retiniche.

TERAPIA GENICA

I ricercatori finanziati dalla FFB hanno ridato la vista a cani

nati ciechi e su questa base sono stati preparati programmi

di terapia genica per l’intero spettro delle degenerazioni

retiniche.

TRAPIANTO DI CELLULE RETINICHE E CELLULE

STAMINALI

Mediante il trapianto di cellule retiniche sane i ricercatori

cercano di porre rimedio alla perdita della vista. La recente

scoperta di cellule staminali retiniche adulte sta preparando

la strada alla sostituzione delle retine ammalate, restituendo

la vista.

IMPIANTO DI RETINA ARTIFICIALE

Retine artificiali impiantabili ottenute da silicone hanno

terminato le prove cliniche. La chirurgia di trapianto

retinico mostra di promettere la restituzione della vista

perduta a pazienti di DMS.

NUTRIZIONE E STILE DI VITA

Prove cliniche hanno provato che certi nutrienti possono

rallentare la perdita della vista. Risultati di studi

epidemiologici stanno scoprendo fattori che influenzano il

rischio e l’andamento della malattia.

MEDICAMENTI

Per lo più, le terapie a base di medicamenti non raggiungono

la retina. Ricercatori della FFB stanno lavorando allo

sviluppo di sistemi innovativi tesi alla penetrazione della

barriera ematica retinica per il passaggio di sostanze

farmacologiche.

TERAPIA FARMACOLOGICA

I ricercatori della FFB hanno scoperto vari medicamenti che

rallentano in modo sostanziale la perdita della vista. IL

GENE "RPGR" NEL FUNZIONAMENTO DELLA

RETINA

Progetto di ricerca coordinato dal Dottor Alfredo

Ciccodicola, Istituto di Genetica e Biofisica “Adriano Buzzati

- Traverso”, Centro nazionale delle ricerche di Napoli

La diagnosi della retinite pigmentosa rappresenta spesso

una sfida difficile per i genetisti molecolari: sono infatti oltre

trenta i geni noti per essere causa della malattia e altri

restano ancora da scoprire. Già nel 1996 il gruppo di ricerca

coordinato dal Dottor Alfredo Cic-codicola aveva identificato

il gene RPGR, responsabile di una delle forme più gravi di

retinite pigmentosa chiamata RP3. Dato che il gene si trova

su uno dei due cromosomi sessuali, il cromosoma X, la

forma RP3 colpisce quasi esclusivamente i maschi, che ne

possiedono una sola copia. Le femmine possono, invece,

compensare iI difetto con una copia normale dello stesso

cromosoma e non si ammalano, ma possono risultare

portatrici sane. Tuttavia, contrariamente alle aspettative, il

gene RPGR risultò alterato solo in un numero molto piccolo

di pazienti affetti da RP3, mentre la maggior parte dei casi

rimaneva senza spiegazione. Studiando più a fondo il

problema, i ricercatori napoletani e i loro colleghi hanno ora

scoperto che la maggior parte delle mutazioni che causano la

RP3 si concentra in una “zona calda” del gene di cui finora si

ignorava l’esistenza: «Abbiamo scoperto che il gene RPGR è

più grande di quanto si pensasse, contiene infatti una

regione che viene “letta“, cioè trascritta in RNA messaggero,

soltanto nelle cellule della retina e che finora non era mai

stata esplorata» spiega Ciccodicola.

Una scoperta di grande importanza scientifica

Analizzando il DNA di 47 pazienti affetti da RP3, e per i

quali i precedenti esami molecolari avevano dato esito

negativo, i ricercatori hanno scoperto che oltre la metà di

essi possedevano mutazioni proprio nella porzione appena

individuata: «Grazie a questi risultati potremo allargare le

possibilità di diagnosi pre e post-natale fino a comprendere

circa il 70 per cento dei casi di retinite pigmentosa legata al

cromosoma X» conclude il Dottor Alfredo Ciccodicola. Un

altro importante risvolto della ricerca riguarda il ruolo del

gene RPGR nel funzionamento della retina, un aspetto

tuttora poco conosciuto. La sequenza di basi nucleotidiche

della regione identificata è risultata infatti molto simile in

tutte le specie esaminate, dall’uomo ai pesci, suggerendo che

si tratti di una porzione particolarmente importante proprio

perché conservata nel corso dell’evoluzione e nella quale

potrebbe esserci la chiave per comprendere i meccanismi di

funzione del gene. Attualmente, il progetto di ricerca si

propone l’analisi funzionale della proteina RPGR, la

caratterizzazione degli elementi di regolazione del

promotore e l’isolamento di nuovi geni coinvolti in altre

forme di patologie retiniche, il che consentirà di aumentare

le conoscenze sul ruolo svolto da RPGR nella fisiologia della

retina. L’analisi degli elementi trascrizionali del promotore

permetterà di analizzare la regolazione dell’espressione di

RPGR, dando inizio a nuove ricerche nell’ambito della

trascrizione tessuto specifica della retina. Inoltre, l’analisi di

nuovi geni consentirà di approfondire le conoscenze sulla

eterogeneità genetica della malattia.

IL GENE DELLA CECITA' SENILE

L'identificazione del gene CFH potrebbe condurre verso

nuovi trattamenti

Una variazione di un singolo gene potrebbe essere

responsabile della metà di tutti i casi di degenerazione

maculare senile. Lo sostengono tre diversi gruppi di

ricercatori, la cui scoperta potrebbe condurre verso nuovi e

migliori trattamenti per quella che è la principale causa di

cecità in età avanzata.

La degenerazione maculare senile provoca il deterioramento

della retina dell'occhio, danneggiando così la vista. Finora

non esistono cure efficaci, anche se un farmaco di recente

approvazione pare in grado di rallentare il disturbo in alcuni

pazienti. Gli scienziati hanno ora scoperto che le persone

con una mutazione nel gene CFH (complement factor H),

coinvolto in un componente del sistema immunitario che

regola l'infiammazione, hanno maggiori probabilità di

sviluppare la malattia.

Anche se la mutazione di un solo gene non può essere

l'unico fattore della degenerazione maculare, la scoperta

potrà aiutare a identificare gli individui a rischio e a

comprendere il processo di degenerazione. I tre gruppi di

ricercatori, guidati da Albert Edwards del Southwestern

Medical Center dell'Università del Texas, da Josephine Hoh

della Scuola di Medicina dell'Università di Yale, e da

Margaret Pericak-Vance del Medical Center della Duke

University, hanno pubblicato separatamente i propri

risultati sulla rivista "Science".

da "Le Scienze"

DAL SILICIO E DALLE STAMINALI LE SPERANZE

PER RECUPERARE LA VISTA

Affascina e inquieta l'immagine ormai realistica di un corpo

bionico: quello che non molto tempo fa era retaggio della

fantascienza, si sta facendo strada nella vita reale. E

l'ingegneria biologica alimenta ora anche le aspettative di

chi ha subito dei danni, come quelli alla vista. Negli ultimi

anni, negli Stati Uniti, hanno fatto progressi importanti gli

studi sull'occhio elettronico. Grazie alle ricerche della

University of Southern California, si sono sperimentate delle

retine artificiali, per pazienti affetti da malattie

degenerative. Così, è stata messa a punto una videocamera

montata su un paio di occhiali, che trasmette i segnali a

degli elettrodi posti nella stessa retina. I test hanno mostrato

come i pazienti sottoposti alla ricerca riescano almeno a

riconoscere la presenza di una fonte di luce. Nel frattempo,

la società Optobionics, in Illinois, ha cercato di realizzare

una retina in silicio dotata di sensori, evitando l'uso della

telecamera esterna. Non del tutto dissimile è il cosiddetto

Implantable Miniature Telescope: una piccola sfera che va a

sostituire il cristallino dell'occhio, concepita dalla società

californiana VisionCare Ophthalmic Technologies. Anche in

questi casi i dati visivi fanno leva sulla parte non

danneggiata della retina. C'è poi il metodo Brain Implant,

messo a punto dal centro Dobelle, che trasmette le immagini

riprese dalla telecamera a un impianto di elettrodi posto

direttamente sulla corteccia cerebrale. I danni della retina e

del nervo ottico sono in tal modo scavalcati. Nei mesi scorsi,

all'occhio bionico si è affiancata anche la sperimentazione

con le cellule staminali provenienti dall'embrione: se finora

si è proceduto sugli animali, fra poco più di un anno

potrebbero cominciare i test sull'uomo. In prima linea ci

sono i ricercatori della Advanced Cell Technology di

Chicago. «Non solo possiamo prevenire ulteriori perdite

della vista, ma le staminali sembrano in grado di

ricostruire l'itero bulbo oculare», afferma Robert Lanza,

scienziato e autore, con altri, di un recente studio,

disponibile online

(www.liebertpub.com/media/content/clo92204.pdf).

Ma dal fronte dell'occhio elettronico arrivano ora delle

novità. Nel corso del convegno annuale della Association for

Research in Vision and Ophthalmology (www.arvo.org),

appena tenutosi in Florida, ne sono stati ribaditi i progressi,

corroborati da qualche numero. Gli scienziati della

University of Southern California e dell'affiliato Doheny Eye

Institute hanno constatato la fertilità delle loro ricerche sulla

retina artificiale, tanto da presagire una sua disponibilità sul

mercato. Si tratta dell'impianto di una minigriglia con 16

elettrodi. Una microcamera wireless, montata sugli occhiali,

trasmette prima le informazioni visive a un chip posizionato

dietro l'orecchio dei pazienti: esso le trasforma in impulsi

elettrici, facendole poi arrivare agli elettrodi della retina

mediante un cavo posto sottopelle. Gli elettrodi stimolano i

fotorecettori che il danno impediva di funzionare: il segnale

proveniente dalla telecamera può così raggiungere il nervo

ottico e infine il cervello. «I nostri pazienti sono ciechi

perché non hanno fotorecettori», osserva Mark Humayun,

professore di oftalmologia e ingegneria biomedica alla

University of Southern California. Il sistema, battezzato

Argus, funziona infatti solo su soggetti che hanno perso la

vista a causa di patologie che alterino i fotorecettori della

retina (coni e bastoncelli), come la retinite pigmentosa. Sono

escluse le persone col nervo ottico danneggiato o con altre

forme di cecità. «L'impianto riesce a mettere in moto le

cellule rimanenti della retina, creando una vera simbiosi con

la telecamera», aggiunge lo scienziato, che presto comincerà

a testare un sistema da 60 elettrodi, in grado di

incrementare la qualità dell'occhio bionico. La

sperimentazione procede su 6 pazienti, all'inizio

completamente ciechi: essi sono ora in grado di percepire la

luce e di coglierne i movimenti. Secondo quanto dichiarato

da Humayun alla rivista Wired, il sistema Argus sarà messo

in commercio non prima del 2008 dalla società Second

Sight Medical Products (www.2sight.com); il costo dei

dispositivi potrebbe oscillare tra i 30 mila e i 50 mila dollari.

di Andrea Rustichelli de "La Repubblica"

RETINITE PIGMENTOSA: TERAPIA INNOVATIVA

Uno studio americano ha evidenziato che l’acido

docosexanoico contribuisce a rallentare la degenerazione

retinica di chi soffre di Retinite Pigmentosa.

Lo studio, condotto secondo i dettami della moderna

sperimentazione clinica, prevedeva la possibilità di

confrontare gruppi di pazienti sottoposti a diversi regimi

terapeutici, con lo scopo di valutare gli effetti dell’acido

docosexanoico sulla progressione della Retinite Pigmentosa.

È stato evidenziato che dopo quattro anni di terapia i

pazienti che avevano iniziato ad assumere per la prima volta

15.000 U.I. di Vitamina A palmitato associata a 1.200 mg al

giorno di acido docosexanoico presentavano un

rallentamento della progressione della malattia. Lo studio

ha anche messo in evidenza che una dieta ricca di acidi

grassi Omega-3 riduce il peggioramento del campo visivo

nei pazienti che già assumevano la Vitamina A palmitato da

almeno due anni.

Questo articolo è un ulteriore esempio della necessità di

sostenere la ricerca scientifica, adesso non solo con la

donazione dei somme di denaro ma anche con il vostro

impegno civile e consapevole. Il 12 e 13 Giugno prossimi Vi

invitiamo ad esprimere un Vostro diritto civile e

democratico: SOSTIENI LA RICERCA CONTRO

TUTTE LE GRAVISSIME MALATTIE EREDITARIE

CHE COLPISCONO MIGLIAIA DI BAMBINI E

PERSONE ADULTE. ESPRIMI UN "SI" PER OGNI

SCHEDA. LA RICERCA E’ ANCHE LIBERTA’ E

DEMOCRAZIA!

COME SI FORMA IL NERVO OTTICO

In assenza di segnali, i neuroni primitivi sono programmati

per costruire solo la retina. Quando le cellule nervose

primitive dell'embrione del topo cominciano a formare un

occhio, sono inizialmente programmate per costruire solo

una retina. Ma la capacità di vedere dipende dalla

connessione della retina al cervello attraverso il nervo ottico.

A meno che queste cellule embrionali non ricevano il

segnale giusto al momento giusto, esse formeranno un

gigantesco occhio consistente solamente di una retina e

privo di nervo ottico.

La scoperta che la retina rappresenta il "setting di default"

per lo sviluppo nell'occhio dell'embrione è stata fornita da

una ricerca del neurobiologo Greg Lemke e colleghi al Salk

Institute for Biological Studies di La Jolla, in California,

pubblicata sulla rivista "Genes & Development". Gli

scienziati hanno utilizzato topi in laboratorio come modello

della biologia umana.

"I nostri risultati - spiega Lemke - suggeriscono che la retina

rappresenti effettivamente il percorso di default per lo

sviluppo degli occhi nei mammiferi". Gli autori hanno

dimostrato che due segnali chimici (proteine segnalatrici)

devono essere presenti al momento giusto e all'istante giusto

per arrestare questo processo di default e consentire al

nervo ottico di svilupparsi. La scoperta ha importanti

conseguenze, in quanto il controllo del destino delle cellule

staminali trapiantate nel cervello è fondamentale se si

intende usare queste cellule in maniera sicura ed efficace

nelle terapie su esseri umani. "È probabile - commenta

Lemke - che ci siano anche altre aree del cervello il cui

sviluppo si basa sull'arresto di una tendenza delle staminali

a trasformarsi nello stesso tipo di cellula di quelle vicine".

da "Le Scienze"

LA DEGENERAZIONE MACULARE NELLE

SCIMMIE

La malattia è simile nell'uomo e nei macachi.

La degenerazione maculare senile (AMD) è la principale

causa di cecità in età avanzata, eppure i ricercatori ignorano

ancora molti dei fattori che causano questa malattia

incurabile. Ora, però, alcuni scienziati negli Stati Uniti e in

Germania affermano che un legame genetico fra i macachi

“resi” e gli esseri umani che soffrono di AMD potrebbe

svelare indizi importanti sulle prime fasi della malattia,

quando la perdita della vista può ancora essere impedita.

Gli autori hanno analizzato una regione cromosomica e

alcuni marcatori genetici della degenerazione maculare negli

esseri umani e nei macachi. L'associazione della malattia

delle scimmie con quella degli uomini consentirà agli

scienziati di studiare come progredisce negli animali e di

giungere a trattamenti migliori e forse addirittura a una

cura.

A differenza di quasi tutti gli altri animali, gli occhi dei

macachi resi presentano l'identica struttura complessa di

quelli umani, rendendoli un perfetto modello per la ricerca.

William W. Dawson dell'Università della Florida e colleghi

hanno studiato sette siti genetici nelle scimmie i cui siti

corrispondenti nei cromosomi umani sono associati alla

malattia maculare. Una di queste aree contiene geni che

predicono lo sviluppo della malattia. Gli autori sospettavano

da tempo che il disturbo negli uomini e nelle scimmie fosse

molto simile, ma i risultati, pubblicati online sulla rivista

"Experimental Eye Research", finalmente lo confermano.

da "Le Scienze"

L'EQUILIBRIO NEURONALE DELLA VISTA

Alcuni gruppi di neuroni collaborano per escludere le

informazioni non

essenziali.

Scavando sempre più in profondità nell'intricata

architettura del cervello, alcuni ricercatori del Salk Institute

for Biological Studies di La Jolla, in California, hanno

scoperto come due differenti tipi di cellule nervose, o

neuroni, agiscono insieme per trasmettere esattamente la

giusta quantità e il giusto tipo di informazione sensoriale. Lo

studio, pubblicato online sulla rivista "Nature

Neuroscience", spiega come specifici gruppi di neuroni

inibitori nella corteccia visiva del cervello di un topo sono

collegati - e "parlano" - con singoli neuroni eccitatori.

Questa "conversazione", che serve a mantenere il corretto

equilibrio di segnali chimici, spesso esclude i neuroni

circostanti.

"I neuroni inibitori - commenta il neurobiologo Ed

Callaway, co-autore dello studio insieme a Yumiko

Yoshimura dell'Università di Nagoya - non sono

semplicemente dei freni ma agiscono anche da timone". Nel

sistema della vista, per esempio, le risposte inibitorie nella

corteccia visiva aiutano a concentrarsi sulle cose che si

desiderano vedere, ignorando tutto il resto. Lo studio

contribuisce a chiarire il quadro

dell'organizzazione del cervello in network "intelligenti" ed

efficienti, e i ricercatori sperano che un giorno questi

dettagli possano chiarire le radici di disturbi neurologici

come la schizofrenia.

da "Le Scienze"

LA RETINA ARTIFICIALE

Lo sviluppo delle biotecnologie apre ogni giorno nuovi

campi di ricerca. È dagli inizi degli anni ’90 che gruppi di

ricercatori, in tutto il mondo, sono impegnati nelle

realizzazione di retine artificiali cioè elettroniche.

Una elevata percentuale (oltre il 50 % nel mondo civilizzato)

di handicap visivo o cecità consegue a patologie che

compromettono la funzionalità della retina. A tutt’oggi non

esistono sussidi medici o chirurgici in grado di ripristinare il

tessuto retinico compromesso. Prospettiva ma ancora nulla

di realistico proviene dalle cellule staminali.

È così comprensibile come, seppure sporadicamente

praticamente, in tutto il mondo gruppi di ricercatori sono

impegnati, fin dall’inizio degli anni ’90, nella realizzazione di

retine artificiali cioé elettroniche; veri e propri pezzi di

ricambio per retine usurate e compromesse. L’enorme

evoluzione delle nanotecnologie rappresenta una concreta

incentivazione per tali ricerche. Permangono allo stato

attuale problematiche complesse che risulteranno meglio

comprensibili illustrando quali sono le funzioni fisiologiche

della retina e quali le strategie seguite per realizzare un

supporto elettronico sostitutivo.

La retina è la membrana interna bulbare che ha la

caratteristica di trasformare l’impulso fotonico, cioè la luce

che giunge dal mondo esterno, in impulso bioelettrico.

Questo processo, indicato come trasduzione si realizza

grazie a cellule specializzate dette fotorecettori dotate di

pigmento (derivato dalla vitamina A) che, assorbendo i

fotoni, attivano canali ionici della membrana cellulare

innescandone l’eccitamento. Queste cellule sono

estremamente sensibili quando si consideri che un singolo

fotone è già in grado di indurre l’attivazione di membrana.

L’eccitamento è quindi trasmesso ad un complesso sistema

di neuroni (cellule nervose) intraretiniche (cellule bipolari e

cellule orizzontali) dove subisce codificazioni che traducono

il mondo esterno in punti luminosi a diverso contrasto,

colore, orientamento e movimento. Le cellule nervose

intermedie sono connesse ad un altro strato di cellule dette

ganglionari ottiche che codificando il segnale in

modulazione di frequenza attraverso il loro assone e lo

inviano al corpo genicolato, prima stazione centrale, che lo

smista alle cortecce visive. Va precisato che ciascun punto

della retina comunica con una corrispondente area corticale

(V 1), formandosi quindi una sorta di calco retinico

(retinotopico) a livello cerebrale e che la retina periferica è

abilitata a trasmettere immagini in movimento mentre la

retina centrale dà la percezione dei particolari (capacità

discriminativa) e dei colori.

La retina artificiale è finalizzata a sostituire integralmente il

ruolo dei fotorecettori e parzialmente del sistema cellulare

interposto fra fotorecettori e cellule ganglionari ottiche.

In talune patologie ed in particolare nella retinite

pigmentosa la lesione di base coinvolge fotorecettori ed

epitelio pigmentato e solo tardivamente le cellule nervose

più interne. In tale situazione un dispositivo elettronico

capace di captare la luce e di convertirla in stimolo elettrico

permette un ripristino della funzione retinica cioè la

percezione della luce. Sono questi i concetti che hanno

ispirato all’inizio degli anni ’90 ricercatori dell’Università

dell’Illinois a Chicago alla impostazione della prima retina

artificiale assemblando microfotodiodi fra loro connessi da

resistori ed inserendoli in una sorta di tasca realizzata

chirurgicamente tra retina nervosa ed epitelio pigmentato.

Per dare l’idea del grado di miniaturizzazione precisiamo

che in un area di 2 millimetri sono inseriti 3500 diodi. Gli

studi successivi condotti anche dalla scuola tedesca (Prof.

Eberard Zrenner Tubinga) hanno portato a costruire

microfotodiodi capaci di indurre polarizzazioni positive o

negative con voltaggi di stimolo e distanze tra elettrodi

collimanti con le caratteristiche bioelettriche e con la densità

delle cellule retiniche interfacciate. Si è inoltre provveduto a

dotare la protesi di superfici porose tali da permetterne un

connessione ottimale con le cellule retiniche. La biocompatibilità al livello sperimentale risulta assai

soddisfacente.

Realmente adottabile quindi al livello clinico la retina

artificiale? A riguardo sussistono notevoli riserve

concernenti innanzitutto le capacità di sopravvivenza del

tessuto retinico nervoso quando venga a mancare il

supporto della coriocapillare e del epitelio pigmentato. Un

possibile effetto coadiuvante nel migliorare la vitalità

neuronale è delineato dall’uso dei fattori di crescita in

particolare le neurotrofine quali BDNF.

A livello sperimentale è stata documentata un’azione diretta

sulla vitalità dei neuroni retinici di cui è in grado di inibire

l’apoptosi e stabilizzarne le sinapsi genicolate. Riserve,

inoltre, sul rendimento visivo cioè sull’entità del recupero

fin qui verificato. Le percezioni realmente ottenibili sono

limitate a sensazioni di luce-ombre. Prospettive decisamente

meno allettanti derivano dalle protesi studiate dai

ricercatori del Boston Harvard Medical School in

collaborazione con il Massachussets Istitute of Tecnology e

da un altro team di ricerca coordinato dal Prof. Rolf

Eckmiller dell’Università di Bonn che hanno messo a punto

protesi concettualmente diverse in quanto sfruttano un

apparato esterno all’occhio che converte le immagini di una

fotocamera in impulsi laser che vanno ad attivare un chip

interno all’occhio situato sulla faccia interna della retina. Il

chip a mezzo di appositi elettrodi trasferisce l’impulso alle

cellule ganglionali.

RETINA: NUOVE IMMAGINI CATTURATE PER LA

PRIMA VOLTA

Presso il Center for Visual Science dell'Università di

Rochester (Stati Uniti) sono state catturate per la prima

volta delle immagini esclusive della retina. Le immagini,

pubblicate su Journal of Neuroscience sono molto diverse e

per questo molto sorprendenti. Sorpendenti perchè gli

studiosi non immaginavano che le migliaia di cellule

responsabili nel rilevare i colori nella parte più profonda

dell'occhio, fossero così diverse da individuo ad individuo.

Tutti gli individui, tranne chi ha problemi di visione, vedono

i colori nello stesso modo. La retina è una sottile membrana

che riveste quasi tutta la parte interna dell'occhio. Si tratta

di una struttura estremamente complessa formata da

milioni di cellule (fotorecettori) sensibili alla luce che

trasformano gli stimoli luminosi in impulsi elettrici. I

fotorecettori sono di due tipi: i coni e i bastoncelli. I coni

sono cellule nervose che funzionano in condizioni di piena

illuminazione e il loro compito è quello di produrre

immagini molto dettagliate e a colori. I bastoncelli, invece,

sono responsabili della visione notturna o comunque in

condizioni di scarsa illuminazione.

Lo strato dei fotorecettori si trova nella parte più profonda

della retina e appoggia su uno strato detto epitelio

pigmentato. Finora si riteneva che in media ogni individuo

possiede circa sette milioni di coni in una retina, il 64% dei

quali sono rossi, il 32% verdi e il 2% blu, i colori che servono

per raccogliere la luce dell'intero spettro luminoso. Le nuove

fotografie della retina realizzate mostrano che da persona a

persona c'è una differenza nel numero dei coni dei vari

colori che giunge addirittura al 40%. Il dott. Joseph Carrol,

uno dei ricercatori dell'Università di Rochester racconta: -In

un primo momento ci siamo chiesti se in conseguenza a

questa variabilità le persone vedessero i colori in modo

differente. Ma non è così. Allora si deduce che il cervello

interviene in modo diverso in ciascun individuo nel

compensare il numero dei coni al fine di offrire ad ogni

persona la visione dei medesimi colori. Ora bisognerà capire

come fanno diversi cervelli a lavorare per dare ad ogni

individuo la medesima tonalità di colore o al più una piccola

differenza. I ricercatori sono riusciti in questi intento

utilizzando 'ottiche adattative' che correggono nelle

macchine fotografiche usate i difetti presenti nell'occhio così

da ottenere immagini ad altissima risoluzione.

Le ottiche adattative sono utilizzate dagli astronomi che

vogliono osservare oggetti molto lontani e che appaiono

sfuocati dopo che la loro luce ha attraversato l'atmosferaspiega il prof. David Williams, direttore del Center for Visual

Science. La tecnica sarà ora utilizzata per studiare le

malattie che colpiscono la retina, le cui ricerche erano fino

ad ora ostacolate proprio dall'impossibilità di avere una

visione precisa della parte più profonda dell'occhio.

Dell'Università di Rochester

da "Occhio.it"

UNA NANO-BATTERIA NELL'OCCHIO

In futuro potrebbe alimentare una retina artificiale e

contribuire a curare certe forme di cecità. Il progetto

inaugurerà un nuovo centro di ricerca statunitense dedicato

alla nanomedicina.

Albuquerque (USA) - Un team di ricercatori del Sandia

National Laboratories, insieme a scienziati di altri istituti di

ricerca americani, sta sviluppando una batteria nanometrica

che in futuro potrebbe essere impiantata in un occhio per

alimentare una retina artificiale. Il progetto verrà condotto

in un nuovo centro di ricerca di prossima apertura, il

National Center for Design of Biomimetic Nanoconductors

(NCDBN), la cui costruzione è stata finanziata dal National

Eye Institute of the National Institutes of Health (NIH) per

sviluppare e sperimentare nuove nanotecnologie per la

medicina.

L'NCDBN, con sede nell'università Urbana-Champaign

dell'Illinois, controllerà l'intero ciclo di sviluppo, che va

dall'ideazione fino alla produzione, dei dispositivi medici

basati sulle nanotecnologie. Il primo obiettivo del nuovo

istituto di ricerca sarà quello di progettare una nuova classe

di dispositivi capaci di generare elettricità. Il fabbisogno di

elettricità è da considerare primario nel caso in cui non ci sia

possibilità di alimentare tramite rete elettrica le

apparecchiature. Inoltre, la possibilità di fornire dispositivi

che vengano integrati all'interno di un sistema vivente, detta

la necessità di trovare fonti diverse di alimentazione. Per

questo motivo, le batterie che alimenteranno tutte le

apparecchiature che il centro di ricerca svilupperà, saranno

delle bio-batterie, capaci di immagazzinare elettricità

direttamente dal corpo umano. Infatti, il progetto della

retina artificiale non potrebbe essere completo se non vi

fosse un'alimentazione di tipo biologico.

Insieme alle retine artificiali, le nano-batterie potrebbero

contribuire a risolvere certi tipi di cecità causati dalla

degenerazione maculare. Il gruppo di scienziati del Sandia si

occuperà in modo particolare di progettare al computer

modelli tridimensionali della batteria molecolare, e simulare

la sua interazione con la retina artificiale e l'occhio. Ma i

campi di applicazione della bio-batteria potrebbero essere

ben più ampi: questa potrebbe infatti alimentare un'ampia

varietà di microscopici chip in grado di curare o alleviare

certe malattie e infermità. Per giungere alla progettazione di

questi dispositivi, Susan Rempe, responsabile del gruppo di

ricerca, afferma quanto sia importante l'apporto fornito dai

programmi di modellazione grafica. "I nostri esperti di

modellazione ci facilitano il compito mostrandoci come le

strutture riescano a lavorare assieme. Le informazioni che

riceviamo da questi programmi ci fanno capire quanta

energia è necessaria per lo spostamento di determinate

componenti e quindi di quale tipo di microbatteria è

necessaria". La grande utilità dei software di modellazione e

previsione è dimostrata anche "dalla possibilità di

visualizzare su schermo ciò che si riesce ad immaginare e

quindi, successivamente, a progettare".

Il team della Rempe conta di riuscire presto a sviluppare

nuovi dispositivi impiantabili capaci di sopperire alle

funzioni biologiche che risultano lese o addirittura mancanti

in alcuni soggetti. Interessante notare che tutti i software di

grafica sui quali lavorano i ricercatori del centro di ricerca di

Sandia utilizzano sistemi operativi basati su Linux.

L'NCDBN è solamente uno dei tasselli del grande mosaico

che, con un fondo di 43 miliardi di dollari, fa parte del

programma di ricerca sulle nanotecnologie inaugurato nel

2003 dagli USA con il progetto di ricerca medica. Un

progetto che presto si arricchirà di altri due sedi presso

l'University of California a San Francisco e la Columbia

University di New York.

da "Punto Informatico"

...RETINA ARTIFICIALE

La rivista “Proceedings of the National Academy of

Sciences” ha divulgato la notizia della creazione di un nuovo

prototipo di processore impiantabile da parte di un team di

ricercatori della scuola di medicina dell'Università di

Stanford. Questo chip ha una doppia funzione: può aiutare

pazienti affetti dalla cosiddetta cecità della vecchiaia in

quanto può essere adattato come retina prostetica; può

fungere da somministratore di farmaci per patologie

neurodegenerative come il morbo di Parkinson.

Questo piccolo processore non utilizza l'elettricità come

stimolatore dei nervi, come fanno gli altri chip, ma fa si che

le cellule vengano stimolate da piccole quantità di sostanze

chimiche. Una funzione peculiare se si tiene conto che le

cellule solitamente interagiscono fra loro mediante i

neurotrasmettitori, che sono sostanze chimiche.

Questo chip, che è stato creato nei laboratori dello Stanford

Ophthalmic Tissue Engineering dal dottor Harvey A.

Fishman, potrebbe assolvere a delicatissimi interventi su

tessuti estremamente sensibili come quelli dell'occhio e delle

aree cerebrali. Esso ha la capacità di poter liberare

piccolissime quantità di sostanze chimiche, servendosi

dell'elettro-osmosi, e di controllare i neuroni. In caso

estremo, il chip ha pure la possibilità di ritirare i fluidi onde

evitare accumuli di sostanze che potrebbero risultare

tossiche.

di Massimo Bertolucci da “ecplanet.com”

Istituzione scientifica citata nell'articolo: Stanford

University School of Medicine

N.B. Gli eventuali indirizzi di recapito presenti nell'articolo

possono cambiare senza che la redazione di atritoscana.it ne

venga a conoscenza.

ARRIVA L'OCCHIO ARTIFICIALE

Microelettronica e nanotecnologia potrebbero presto portare

un po' di luce ad alcuni non vedenti. Il punto sulla ricerca, le

sfide da raccogliere.

Sin dagli inizi dell'era dell'elettronica, scienziati e autori di

fantascienza (si veda ad esempio il film italiano Nirvana del

1997) hanno sognato di poter sostituire un occhio non

funzionante con un apparato artificiale e ridare così una

visione (almeno parziale) ai ciechi. Oggi questo ambizioso

obiettivo sembra essere a portata di mano - anche se le

soluzioni attualmente in sperimentazione saranno

disponibili sul mercato solo fra qualche anno e potranno

risolvere solo alcune specifiche patologie.

Sostituire la retina artificiale.

In molti laboratori sono in corso ricerche focalizzate sullo

sviluppo di una retina artificiale, per sostituire l'organo

umano che trasforma la luce in impulsi elettrici da trasferire

poi al cervello attraverso il nervo ottico. Il primo

esperimento di impianto di un sistema di visione artificiale

in un essere umano risale ormai all'anno 2000. Il sistema,

composto da una microtelecamera incorporata in speciali

occhiali, accoppiata ad un sensore a ultrasuoni, trasmette i

segnali a un piccolo computer tascabile, che elabora

l'informazione, la ritrasmette a un altro computer e di qui a

una rete di 68 elettrodi posti nella superficie del cervello.

Questo impianto high-tech è riuscito a ridare un poco di

vista a un paziente cieco da 36 anni. I risultati, se pur

interessanti, sono solo un primo passo verso una buona

soluzione: il paziente ha recuperato una capacità visiva pari

a quella di una persona molto miope, e l'apparato è

relativamente scomodo. Sono dunque partiti parecchi

progetti destinati a costruire un occhio artificiale più

performante e portatile. In Europa, solo per citare alcuni

esempi, è stato attivo il progetto comunitario OPTIVIP con

l'obiettivo di realizzare una protesi in grado di stimolare

direttamente il nervo ottico, è in corso una ricerca da parte

dell'ospedale oftalmologico di Colonia e avanzate

sperimentazioni sono condotte dal pioniere Claude Veraart.

La ricerca ha prodotto risultati e i primi prototipi di retina

artificiale europea sono già stati impiantati, con risultati

interessanti. Anche questo sistema si basa su un apparato

esterno collegato però al nervo ottico: dovrebbe essere

quindi applicabile anche a pazienti con la retina totalmente

inattiva, ma che abbiano un nervo ottico funzionante. Si

prevede che il prodotto potrebbe essere reso disponibile al

pubblico entro il 2010, a un costo attorno ai 20.000 euro.

Al lavoro anche i laboratori nucleari.

Negli Stati Uniti si è addirittura mobilitato l'establishment

militar-nuclear-industriale, coinvolgendo enti come il

Sandia National Laboratories, un laboratorio chiave per la

ricerca nucleare a fini bellici statunitense o l'Argonne

National Laboratory, laboratorio che fu parte fondamentale

del progetto Manhattan (legato, come noto, alla costruzione

della prima bomba atomica). Ancora una volta, aziende ed

enti seguono il principio "piatto ricco mi ci ficco" e cercano

di godersi una fetta dei sostanziosi stanziamenti messi a

disposizione dal National Institutes of Health (e meno male

che ogni tanto si mettono i brillanti cervelli dei ricercatori a

lavorare su progetti benefici per l'umanità). Almeno un paio

di aziende statunitensi sono già a un discreto punto della

sperimentazione su pazienti umani, chi usando device

connessi a hardware esterni, chi passando invece a impianti

interni come nel caso della retina artificiale (ASR), un chip

di un paio di millimetri di diametro e più sottile di un

capello, da impiantare all'interno dell'occhio. Questo

particolare chip contiene 5.000 fotosensori in grado di

convertire la luce in impulsi elettrochimici e con questi

stimolare le cellule della retina del paziente ancora in grado

di funzionare (il che dovrebbe rendere inutile l'apparato nel

caso di pazienti con la retina totalmente compromessa).

In cerca della nanobatteria.

Questo nuovo tipo di dispositivi elettronici pongono agli

scienziati tutta una serie di problemi, in parte inediti.

Seguendo la tradizione consolidata dell'elettronica, a ogni

successiva generazione il prodotto rischia di diventare più

vorace di energia. Ci si potrebbe dunque trovare dinnanzi al

problema di dover dipendere da una qualche forma di

energia esterna o di accumulatore impiantato nel corpo. In

realtà il microchip ASR si alimenta da solo, sfruttando la

luce che lo colpisce- ma questa soluzione rischia di metterlo

in difficoltà in situazioni di scarsa luce ambientale, il che

limiterebbe la sua utilità. Sul fronte delle fonti energetiche

impiantabili si sta dunque muovendo un consorzio di enti e

aziende americane, che ha intrapreso il lavoro di ricerca su

una batteria che dovrebbe produrre elettricità imitando i

processi biologici degli organismi viventi. Una batteria tanto

piccola da poter trovare posto nell'occhio insieme alla retina

artificiale, per arrivare ad una soluzione del tutto interna e

quindi più comoda ed "accettabile" per il paziente . L'altro

grande problema è garantire il funzionamento di un

dispositivo delicato come un microchip in un ambiente così

aggressivo come l'interno del corpo umano, proteggendo al

contempo il delicato corpo umano da possibili effetti

collaterali del chip impiantato nell'occhio. Una soluzione a

questo problema sta per essere individuata attraverso un

sofisticato rivestimento, basato sull''applicazione di uno

strato ultrananocristallino composto da cristalli di diamante

del calibro di 5 milionesimi di millimetro.

Piccoli passi verso l'uomo bionico.

Anche se queste soluzioni, ancora ai primi passi,

rappresentano una possibile soluzione solo per alcune forme

di cecità, sembra si possa essere ottimisti, almeno per i

ciechi del mondo occidentale, in grado di permettersi (anche

grazie a una mutua o assicurazione sanitaria) il costo di

apparato ed operazione. È dunque probabile che a medio

termine questo tipo di impianti ridaranno almeno

parzialmente la vista a un certo numero di non vedenti. Nel

lungo periodo, conoscendo come funzionano gli esseri

umani e tenendo in conto le probabili evoluzioni

tecnologiche, non mi sorprenderebbe diventasse comune

farsi sostituire occhi perfettamente funzionanti con occhi

bionici, capaci di vedere più lontano, funzionanti in assenza

di luce o in grado di captare radiazioni non visibili, essendo

in grado di "vedere" l'infrarosso o l'ultravioletto.

di Roberto Venturini

NELLA MUTAZIONE DI DUE GENI LA

PRINCIPALE CAUSA DI MACULOPATIA

La scoperta è stata fatta dai ricercatori del Columbia

University Medical Center

Tre casi su quattro di maculopatia, la principale causa di

cecità dopo i 60 anni, sono legati a mutazioni a carico di

due geni che producono proteine del sistema immunitario.

L'importantissima scoperta è merito degli studi coordinati

da Rando Allikmets del Columbia University Medical

Center e potrebbe consentire lo sviluppo di terapie

preventive o che arrestino l'inesorabile decorso di questa

malattia della retina.

La notizia è stata riportata sulla rivista Nature Genetics e i

due geni coinvolti nel 75% dei casi di degenerazione

maculare senile sono quelli che producono il fattore B e il

fattore H, due proteine del sistema di difesa

dell'organismo con un ruolo chiave nel controllo dei

processi infiammatori.

La degenerazione maculare senile è una grave malattia

degenerativa che colpisce il centro della retina, la macula,

rendendo progressivamente meno nitida la visione fino a

deteriorarla in modo rovinoso se non si interviene

tempestivamente per bloccarne il decorso.

La maculopatia è un problema che interessa soprattutto gli

anziani ed è in costante aumento nel mondo occidentale.

Oggi non ci sono strategie per prevenirla se non la

raccomandazione di seguire stili di vita sani ed adottare

una alimentazione corretta che prediliga verdure e frutta,

centellinando invece il consumo di fritti e altre

preparazioni meno salutari.

Le sue cause sono sicuramente complesse e di certo

coinvolgono, oltre che fattori ambientali, fattori ereditari

come numerosi screening genetico hanno dimostrato in

passato.

I genetisti Usa avevano dimostrato solo pochi mesi fa in un

precedente studio il possibile coinvolgimento del sistema

immunitario nella malattia ed individuato i fattori

ereditari coinvolti.

In particolare i ricercatori avevano pubblicato la scoperta

del coinvolgimento del gene per il Fattore H, una molecola

che controlla la risposta infiammatoria ad agenti patogeni

penetrati nell'organismo. Gli esperti avevano visto che

mutazioni a carico di questo gene erano presenti in un

caso su due della malattia. Persone con mutazioni sul gene

per il Fattore H hanno un'eccessiva reazione

infiammatoria a piccole infezioni, inoltre difetto del fattore

H si traducono in incapacità di sopire la reazione

infiammatoria dopo che l'infezione è stata eliminata,

quindi quando la reazione infiammatoria non serve più.

Ma poiché si tratta di una malattia complessa, la

maculopatia non può essere spiegata con difetti su un solo

gene. Questa considerazione ha indotto i genetisti Usa a

cercare ancora, concentrando l'attenzione su altri geni

legati ai processi infiammatori.

Con l'analisi genetica di 1300 pazienti ed individui di

controllo, i genetisti hanno quindi trovato che un'altra

molecola immunitaria, il fattore B, è il principale agente

modificatore della malattia. Questa molecola ha un'attività

opposta (induce i processi infiammatori e immunitari) a

quella inibitrice del fattore H, quindi, hanno dichiarato i

due esperti, sembra logico che entrambi i geni siano

coinvolti nella maculopatia e le loro mutazioni rafforzino a

vicenda il rischio di ammalarsi.

I ricercatori, infatti, hanno visto che circa tre pazienti su

quattro, (74% dei pazienti), hanno uno o entrambi questi

geni difettosi. «Non conosco nessuna malattia complessa

(ossia in parte di natura genetica in parte ambientale) ha

dichiarato con estremo entusiasmo Allikmets in cui sia

stato identificato il 75% della causa genetica».

Il sistema immunitario deve avere un ruolo principe nella

genesi della malattia, ha concluso Allikmets, per questo

ora bisogna andare alla ricerca di quegli agenti esterni, per

esempio infezioni, che premono il grilletto facendo

scoppiare la maculopatia nelle persone geneticamente

predisposte.

da "Corriere.com"

NEI TESTICOLI TROVATE CELLULE SIMILI ALLE

EMBRIONALI

GERMANIA - Risultato sorprendente, e destinato a

provocare scossoni nel mondo scientifico internazionale. Nei

testicoli di alcuni topi di laboratorio sono state isolate cellule

staminali del tutto simili a quelle embrionali, sul cui utilizzo

nella ricerca si scontrano buona parte degli scienziati da un

lato, e diversi schieramenti politici dall'altro. Anche in Italia.

La scoperta è stata realizzata dai ricercatori dell'università di

Goettingen, in Germania, secondo cui “estraendo queste

staminali dai testicoli umani, tramite una semplice biopsia,

si potrà avere a disposizione una fonte alternativa di cellule

'factotum' da utilizzare all'occorrenza per uso terapeutico”.

Lo studio è pubblicato sulla rivista "Nature".

Una scoperta "epocale", che "vale 10" in una ipotetica

classifica di importanza per gli scienziati. e che " e' destinata

a relegare la disputa epica e politica sull'utilizzo nella ricerca

delle cellule staminali embrionali a dibattito datato e

sterile". Ruggero De Maria, ricercatore dell'Istituto

Superiore di Sanità, si congratula apertamente con gli

scienziati tedeschi che hanno trovato e isolato staminali

simili alle embrionali nei tessuti dei testicoli di topi di

laboratorio adulti.

da "Adnkronos"

A SECONDA VISTA: ARRIVA L'OCCHIO

ARTIFICIALE

Microelettronica e nanotecnologia potrebbero presto portare

un po' di luce ad alcuni non vedenti. Il punto sulla ricerca, le

sfide da raccogliere. Sin dagli inizi dell'era dell'elettronica,

scienziati e autori di fantascienza (si veda ad esempio il film

italiano Nirvana del 1997) hanno sognato di poter sostituire

un occhio non funzionante con un apparato artificiale e

ridare così una visione (almeno parziale) ai ciechi. Oggi

questo ambizioso obiettivo sembra essere a portata di mano

- anche se le soluzioni attualmente in sperimentazione

saranno disponibili sul mercato solo fra qualche anno e

potranno risolvere solo alcune specifiche patologie.

Sostituire la retina artificiale.

In molti laboratori sono in corso ricerche focalizzate sullo

sviluppo di una retina artificiale, per sostituire l'organo

umano che trasforma la luce in impulsi elettrici da trasferire

poi al cervello attraverso il nervo ottico. Il primo

esperimento di impianto di un sistema di visione artificiale

in un essere umano risale ormai all'anno 2000. Il sistema,

composto da una microtelecamera incorporata in speciali

occhiali, accoppiata ad un sensore a ultrasuoni, trasmette i

segnali a un piccolo computer tascabile, che elabora

l'informazione, la ritrasmette a un altro computer e di qui a

una rete di 68 elettrodi posti nella superficie del cervello.

Questo impianto high tech è riuscito a ridare un poco di

vista a un paziente cieco da 36 anni. I risultati, se pur

interessanti, sono solo un primo passo verso una buona

soluzione: il paziente ha recuperato una capacità visiva pari

a quella di una persona molto miope, e l'apparato è

relativamente scomodo. Sono dunque partiti parecchi

progetti destinati a costruire un occhio artificiale più

performante e portatile. In Europa, solo per citare alcuni

esempi, è stato attivo il progetto comunitario OPTIVIP con

l'obiettivo di realizzare una protesi in grado di stimolare

direttamente il nervo ottico, è in corso una ricerca da parte

dell'ospedale oftalmologico di Colonia e avanzate

sperimentazioni sono condotte dal pioniere Claude Veraart.

La ricerca ha prodotto risultati e i primi prototipi di retina

artificiale europea sono già stati impiantati, con risultati

interessanti. Anche questo sistema si basa su un apparato

esterno collegato però al nervo ottico: dovrebbe essere

quindi applicabile anche a pazienti con la retina totalmente

inattiva, ma che abbiano un nervo ottico funzionante. Si

prevede che il prodotto potrebbe essere reso disponibile al

pubblico entro il 2010, a un costo attorno ai 20.000 euro.

Al lavoro anche i laboratori nucleari.

Negli Stati Uniti si è addirittura mobilitato l'establishment

militar-nuclear-industriale, coinvolgendo enti come il

Sandia National Laboratories, un laboratorio chiave per la

ricerca nucleare a fini bellici statunitense o l'Argonne

National Laboratory, laboratorio che fu parte fondamentale

del progetto Manhattan (legato, come noto, alla costruzione

della prima bomba atomica). Ancora una volta, aziende ed

enti seguono il principio "piatto ricco mi ci ficco" e cercano

di godersi una fetta dei sostanziosi stanziamenti messi a

disposizione dal National Institutes of Health (e meno male

che ogni tanto si mettono i brillanti cervelli dei ricercatori a

lavorare su progetti benefici per l'umanità).

Almeno un paio di aziende statunitensi sono già a un

discreto punto della sperimentazione su pazienti umani, chi

usando device connessi a hardware esterni, chi passando

invece a impianti interni come nel caso della retina

artificiale (ASR), un chip di un paio di millimetri di

diametro e più sottile di un capello, da impiantare all'interno

dell'occhio. Questo particolare chip contiene 5.000

fotosensori in grado di convertire la luce in impulsi

elettrochimici e con questi stimolare le cellule della retina

del paziente ancora in grado di funzionare (il che dovrebbe

rendere inutile l'apparato nel caso di pazienti con la retina

totalmente compromessa).

In cerca della nanobatteria.

Questo nuovo tipo di dispositivi elettronici pongono agli

scienziati tutta una serie di problemi, in parte inediti.

Seguendo la tradizione consolidata dell'elettronica, a ogni

successiva generazione il prodotto rischia di diventare più

vorace di energia. Ci si potrebbe dunque trovare dinnanzi al

problema di dover dipendere da una qualche forma di

energia esterna o di accumulatore impiantato nel corpo. In

realtà il microchip ASR si alimenta da solo, sfruttando la

luce che lo colpisce- ma questa soluzione rischia di metterlo

in difficoltà in situazioni di scarsa luce ambientale, il che

limiterebbe la sua utilità. Sul fronte delle fonti energetiche

impiantabili si sta dunque muovendo un consorzio di enti e

aziende americane, che ha intrapreso il lavoro di ricerca su

una batteria che dovrebbe produrre elettricità imitando i

processi biologici degli organismi viventi. Una batteria tanto

piccola da poter trovare posto nell'occhio insieme alla retina

artificiale, per arrivare ad una soluzione del tutto interna e

quindi più comoda ed "accettabile" per il paziente .

L'altro grande problema è garantire il funzionamento di un

dispositivo delicato come un microchip in un ambiente così

aggressivo come l'interno del corpo umano, proteggendo al

contempo il delicato corpo umano da possibili effetti

collaterali del chip impiantato nell'occhio. Una soluzione a

questo problema sta per essere individuata attraverso un

sofisticato rivestimento, basato sull''applicazione di uno

strato ultrananocristallino composto da cristalli di diamante

del calibro di 5 milionesimi di millimetro.

Piccoli passi verso l'uomo bionico.

Anche se queste soluzioni, ancora ai primi passi,

rappresentano una possibile soluzione solo per alcune forme

di cecità, sembra si possa essere ottimisti, almeno per i

ciechi del mondo occidentale, in grado di permettersi (anche

grazie a una mutua o assicurazione sanitaria) il costo di

apparato ed operazione. È dunque probabile che a medio

termine questo tipo di impianti ridaranno almeno

parzialmente la vista a un certo numero di non vedenti. Nel

lungo periodo, conoscendo come funzionano gli esseri

umani e tenendo in conto le probabili evoluzioni

tecnologiche, non mi sorprenderebbe diventasse comune

farsi sostituire occhi perfettamente funzionanti con occhi

bionici, capaci di vedere più lontano, funzionanti in assenza

di luce o in grado di captare radiazioni non visibili, essendo