1.

A nove anni sapevo già leggere e scrivere in italiano, un po’

meno in lingua ebraica ma poco o nulla sapevo del mondo. Le

preghiere le imparavo a memoria, che sin da allora era prodigiosa, in una lingua che non era quella parlata tutti i giorni e

che avevo appreso pochissimo dalle lezioni del rabbino in preparazione del mio bar-mitzvah, dunque il loro significato mi

arrivava per approssimazione, per concetti astratti; suoni come

mantra che però creavano un cammino verso Javhé. Non un

colloquio con Lui, ma una strada verso di Lui. Non c’era un

ritorno, il piccione non tornava indietro con un messaggio,

nessuna parola da Javhé che invece si serviva delle parole del

rabbino, concise ed oscure. Quel giorno correvo. Correvo per

le stradine fangose di Cèneda. Correvo scalzo, le braghe sdrucite, la camicia lisa smessa da mio padre che mi andava larga

e svolazzava al vento con i riccioli neri dei miei lunghi capelli

inanellati. Niente parrucca, a quell’età! Ma neanche più tardi, in giovinezza maturità e vecchiaia, non mi è mai piaciuta.

Corre il ragazzo ebreo e tiene con la mano ben ferma sulla

nuca la kippah perché non voli via con tutto ciò che ancora gli

resta dell’ebraismo, nella zucca e nella coscienza.

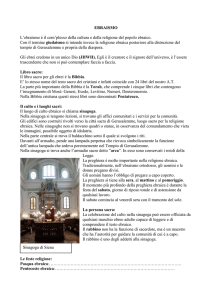

Era l’agosto del 1763. Cèneda era una gentile e vaga città

della Marca Trevigiana con una modesta Sinagoga e molto più

grandi e numerose Chiese, fra le quali un’antica Cattedrale.

Non c’era stata ancora la Rivoluzione Francese – qui da me

persino la Storia, quella con la maiuscola, è, alla pari delle sto9

rie, tutta presente e tutta insieme, qualunque cosa significhi,

che pacchia: un’occhiata e via: tutta la Storia nella testa, nella

memoria. Anche quella che per voi è futura: ma non credeteci

più di tanto, perché io sono sempre stato un gran bugiardo,

troppo ricco di immaginazione e di amore di sé, sempre voglioso di stupire il mio pubblico e ingannare il destino.

Correva il ragazzino, correva a gambe levate perché il padre Jrmeyahu lo inseguiva ansimante, ed urlava «Fermati!

Immanuel! Ti prego! Ci stanno aspettando!» – affiancato dagli

altri due figlioletti, Baruch e Anania, tutto sudato nel suo

corpetto di cuoio, egli che faceva di mestiere il cuoiaio, che

allora includeva anche quello del commerciante di pelli oltre

che dell’artigiano e se l’era conciato e tagliato e cucito con le

sue mani, insieme alle braghe di pelle di capra, aderenti alle

gambe corte e scheletriche, incapaci di competere con quelle

del figlio, lunghe e magre ma muscolose, adusate alle fughe,

ricoperte di lise brache d’una maglia di cotone tessuta in casa.

Correva Immanuel Conegliano per le strette calli e gli ombrosi

portici del ghetto. Correva a perdifiato ma all’angolo tra due

stradine ecco che una mano sbucata dall’arco pietroso d’una

porta lo afferra e lo trae dentro uno stanzone semibuio, la

Sinagoga. Il rabbino trattiene Immanuel ben stretto finché il

ragazzo smette di ansimare.

«Calmati – gli sussurra – qui sei al sicuro.»

Lo precede verso l’aròn, lo ferma al cospetto del tamid appeso davanti e gli intima:

«Prega.»

«Tu sei veramente il mio Re e il mio Signore, che ci doni

ogni salvezza. Tu hai salvato e dato vigore a Giacobbe...»

Cominciò Immanuel, in ebraico, oscillando con il corpo

avanti e indietro, le mani giunte sul ventre. E siccome le parole ebraiche le ripeteva a memoria ma non le capiva del tutto,

il rabbino per sicurezza, mentre ne correggeva la pronuncia,

10

gliele traduceva nel dialetto veneto, perché alla sua funzione

pedagogica non rinunciava mai. Ma nelle pause l’indignazione

lo sopraffaceva:

«Non è neanche un anno che hai avuto il tuo bar-mitzvah!

E ora vogliono farti diventare cristiano? Prega!»

«È nostro dovere lodare il Signore del tutto, acclamare la

grandezza dell’Uno che produce tutta la creazione, perché

Javhé non ci ha fatto come le altre nazioni, né come le altre

stirpi della terra. Javhé non ci ha posto nella stessa situazione

degli altri popoli, e il nostro destino è diverso da quello di tutti

gli altri.»

Immanuel era un ragazzino sveglio, intelligente, anche se

ignorante come una capra, perciò argomentava dentro di sé

che se il suo destino era diverso da quello di tutti gli altri forse il rabbino, se non Javhé, avrebbe potuto ancorarcelo ben

bene e salvarlo dalla prospettiva di cambiar religione. Avrebbe

dovuto lasciare lo studio dell’ebraico, la sua lingua madre, approfondito nei mesi precedenti al bar-mitzvah, e dedicarsi con

maggior impegno allo studio del latino, cominciato un paio

d’anni prima con una sorta di precettore ingaggiato dal padre, un figlio di contadini, forse ancora più ignorante del suo

allievo. Costui pretendeva di ficcargli la sintassi di Cicerone

nella zucca con le legnate; studio interrotto da Jrmeyahu con

altrettante legnate inferte al pedagogo e ripreso recentemente

con Don Pietro Bortoluzzi, un buon prete che lo istruiva per

prepararlo al Battesimo. Ma suo padre s’era intestardito a quel

passo, con tutta la famiglia, egli stesso, Jrmeyahu e i tre figli,

Immanuel, Baruch e Anania, per lasciare finalmente il ghetto,

oltre il cerchio del muro che lo chiudeva alla città. E soprattutto per un altro motivo, incoffessabile.

Jrmeyahu irrompe nella Sinagoga, trascinando con sé i pargoletti.

11

Mi càpita di passare dalla prima persona alla terza, come

dall’imperfetto, dal passato prossimo e da quello remoto al presente. Mi sfuggono le nozioni temporali e spaziali ed anche la

nozione di io e di lui. Parlo con l’io e parlo con l’egli indifferentemente. La narrazione segue le ellissi della memoria, in un

labirinto; vedo direttamente le scene della mia vita come in un

teatro; qualche volta dal palcoscenico, ed uso la prima persona, altre dalla platea, e passo alla terza. Ciascuna scena è una

tessera dell’intero mosaico e nello stesso tempo contiene l’immagine dell’insieme: ogni istante della vita è tutta la vita. Sono

io che racconto ciò che vedo ed è lui, anche, che racconta ciò

che ricorda. Me stesso, io, egli. E voi che leggete. Uno sforzo di

immaginazione e potrete vedere ciò che leggete, ciò che avviene

sul palcoscenico. Del resto, non sono stato, non sono, un uomo

di teatro? Le trame della mia vita avrei potuto scriverle io stesso,

e chissà che non l’abbia fatto! Le trame delle mie commedie

avrebbe potuto scriverle la mia vita, e certamente lo ha fatto.

Jrmeyahu irrompe nella Sinagoga. Senza una parola e con

modi assai spicci il cuoiaio afferra Immanuel e, aiutato dai due

fratellini, lo trascina via sotto la sguardo esterrefatto e furente

del rabbino, il cui volto, muto, esprime un’emozione tale da

levargli il respiro.

«No padre no, non voglio, non voglio...» – si difende

Immanuel ma Jrmeyahu gli toglie dalla nuca la kippah e mettendosela in tasca dice, con voce non sai se più autoritaria o

supplichevole:

«Obbedisci, è per il bene della famiglia.»

«No, è perché vuoi sposare quella goiah!»

Jrmeyahu gli dà uno scappellotto:

«Non goiah, non in ebraico! Scordatelo l’ebraico! Cristiana,

Cristiana, senti come suona meglio in italiano? Vuoi dirlo in

latino? Cristiana puella! Orsola è cristiana e se riesco a sposarla avrò una moglie e voi avrete una mamma!»

12

Ma Immanuel è un ragazzino caparbio. Sibila: «Tu avrai

una moglie, e basta!»

Eppure erano ormai parecchi mesi che Immanuel frequentava le lezioni di cristianesimo, in latino, del cancelliere vescovile della diocesi di Cèneda, Don Pietro Bortoluzzi. E con

profitto, se ricordo bene. Ricordo confermato del resto dalla

mia padronanza di quella lingua, che allora non era morta per

niente, che tuttora conservo, anche se ve ne risparmio l’uso. So

che nel vostro adesso nessuno lo parla più, il latino, nemmeno

i preti e tuttavia quella lingua divina non muore, non è morta, non morirà. Oh Dio, almeno credo. E mi appassionava, il

latino, lo studiavo con piacere, con golosità addirittura e mi

sembrava che fosse adatto alle parole del Cristo Gesù, anche se

Egli usava l’aramaico, sembra. Qui le lingue si confondono e si

fondono l’una con l’altra. Per narrare in italiano devo estrarre

questa lingua da tutte le altre. Non mi costa sforzo alcuno

perché per natura apprendo e domino facilmente le lingue.

Questa inclinazione mi facilitò i viaggi e le permanenze in nazioni diverse d’Europa e d’America; luoghi spesso frequentati

per pochi anni o addirittura pochi mesi e dove tuttavia riuscivo ad apprendere l’idioma dei loro abitanti, in pochi giorni, quel tanto che mi serviva per comunicare l’essenziale, e in

breve tutto il resto. In Europa, ma anche nelle Americhe, mi

servì di base la lingua latina, che le persone colte – quelle che

io per il mio mestiere e la mia condizione di abate frequentavo

– parlavano correttamente.

Dunque Immanuel studia il latino da un po’ di mesi e con

esso il catechismo cattolico, la vita di Gesù, i Vangeli, le preghiere, le regole. E tuttavia resta ancorato all’ebraismo della

sua prima infanzia, a quell’ebraismo semplice e quotidiano

trasmessogli da sua madre Sara Pincherle; insegnatogli dalla

madre dalla nascita all’età di cinque anni, quando lo lasciò

per volare in Paradiso – dico ora; ma allora non c’era ancora

il Paradiso nella mia visione di ragazzino ebreo; c’era tuttavia

13

un’altra vita, descritta meno compiutamente ma c’era. Più tardi

mi affascinerà Dante Alighieri, la cui Comedia ho ancora tutta

a memoria. Ora però Immanuel ben Jrmeyahu, ragazzo ebreo,

deve scegliere e neppure troppo liberamente. Dovevo considerare provvisorio quel tratto di vita, quei primi quattordici

anni. Mi si insinuò nella mente per la prima volta il concetto di

provvisorietà; capii, sia pure ancora confusamente, che nessuna

condizione umana può considerarsi stabile, definitiva. Ora so

che nemmeno la morte. Ma questa è un’altra questione, che

affronteremo più tardi. Dirò solo questo: solo un paranoico

nichilista considera definitiva la morte e ben gli stia.

14

2.

Mio padre mi trascinò sino a casa, nel ghetto. Non immaginatevi un luogo cupo, sporco e poverissimo. Pessima letteratura denigratoria antisemita. Il ghetto era un quartiere allegro. Gli Ebrei sono animali gioiosi, ballano e cantano ad ogni

occasione e cercano di non abbandonarsi mai allo sconforto,

neppure di fronte alla morte. La quale cercano di tenere in

ombra e della quale parlano pochissimo e alla quale dedicano

cerimonie brevi e sottotono. Non c’è popolo che ami la vita

e detesti la morte come quello ebraico. Questa antichissima

nazione, la sola convinta di essere stata chiamata sul palcoscenico della storia per realizzare i piani di Dio, è formata da

individui che amano la vita più di qualsiasi essere umano. Non

nel senso triviale della joie de vivre, ma come solenne celebrazione della vita. Sono convinti di essere eterni, mentre gli altri

popoli tremano di fronte alla prospettiva della loro prossima

estinzione. Non è la loro stessa vita individuale che gli Ebrei

considerano così deliziosa ma piuttosto l’idea di una vita, fondata su un Patto con Dio, che procede ininterrotta attraverso

le generazioni. La vita brulicava nel ghetto, specie a Cèneda,

dove l’imperio intelligente e magnanimo del Vescovo Lorenzo

Da Ponte aveva affrancato gli Ebrei da quella che era altrove

una condizione sottomessa, come conveniva a chi era accusato

di deicidio. Tuttavia il ghetto era circoscritto da un alto muro,

che lo separava, tranne che per alcuni varchi, dal resto della

città. E questo, se poteva essere considerato dai più ottimisti

un vantaggio – maggior sicurezza e protezione, maggior tutela

15

dell’identità ebraica – era certo in qualche misura oppressivo,

mortificante. La gente del ghetto era dunque di buon carattere, dedita al lavoro artigianale, ai piccoli traffici, alla gestione

dei prestiti, alla buona cucina, all’arte medica, alla cultura delle lettere e della tradizione. E, persino, alla cura del proprio

corpo, alla pulizia.

Nella tinozza piena d’acqua calda Immanuel, nudo come un

cerbiatto, lo avevano immerso sino al collo e lo stavano strigliando come un puledro ma a differenza di quello il ragazzo

non si ribellava, sembrava goderne. Aveva tempo per riflettere.

Intanto, ribellarsi era inutile quanto faticoso. La mani gentili

della goiah di suo padre lo strofinavano a dovere e su di lui

pendevano le ciocche dei suoi capelli biondi che la cuffia non

riusciva a trattenere del tutto. Bianche e affusolate e tuttavia

forti le sue dita penetravano tra i miei capelli e massaggiavano

la mia cute. Mio padre aveva già preso in casa la sedicenne

Orsola, sua promessa sposa. La governante della fanciulla, un

donnone cinquantenne sempre presente, garantiva che la verginità di Orsola sarebbe stata salvaguardata sino alle nozze. Le

stava sempre accanto e anche adesso la aiutava a lavarmi ben

bene.

La vestizione avvenne subito dopo. Per la prima volta mi

infilarono sulla nuda pelle un paio di mutande, una specie di

brache di cotone leggero, molto aderenti e lunghe al ginocchio, che dovevo portare sotto i calzoni nuovi. Questi, di seta,

a sottili bande argento-azzurre, erano chiusi da lacci sotto il

ginocchio.

«Te li manda il Vescovo e questa è la tua riconoscenza!» –

borbottava mio padre, anche se non ce n’era più motivo perché io accettavo che mi vestissero di quegli abiti lussuosi con

la stessa emozione che mi avevano dato poco prima i lavacri

delle mani di Orsola sulla mia pelle nuda. Calze lunghe di filo,

gialle; camicia di batista dal collo alto; camisiola di taffetas

neroazzurro ricamato con sete policrome sin lungo le mostre,

16

lungo l’orlo inferiore e sulle patte delle tasche, velada come i

calzoni ma ricamata nelle profilature con motivi di rami fioriti; e poi un jabot giallo come le calze, che Orsola mi allacciò al

collo con grazia. E commentò:

«Sembri un cavaliere!»

E si azzardò a farmi una carezza sulle spalle, come per far

aderire meglio la marsina.

Io me ne stavo zitto – della beffa delle calze gialle inflitta al povero Malfolio nulla ancora sapevo, né tanto meno di

Shakespeare – non volevo cedere troppo facilmente e troppo

in fretta. Mi guardavo addosso, senza tuttavia riuscire a farmi

un’immagine completa di me così agghindato. Allora Orsola

mi prese per mano e mi condusse nella sua camera: davanti

allo specchio incorniciato che troneggiava sulla toletta mi fermai allibito. Mi raggiunse mio padre e mi mise sulla testa il

tricorno.

Il ragazzo è bello, alto e snello, l’aria sveglia.

Mi specchiavo, immobile. Mi guardavo e con la mano rassettai le pieghe del vestito. Un gesto automatico.

17